北条幻庵

北条幻庵は北条早雲の子で、五代にわたり後北条氏を支えた知将。武将、政治顧問、文化人、教育者として活躍し、97歳まで生きた。

北条幻庵:戦国を生きた知将、その実像と後北条氏における役割

1. はじめに

本報告書は、戦国時代に関東地方に覇を唱えた後北条氏において、特異な存在感を示した人物、北条幻庵(ほうじょう げんあん)に焦点を当てる。北条幻庵、俗名を長綱(ながつな)、法名を宗哲(そうてつ)は、後北条氏初代当主・北条早雲(伊勢宗瑞)の子として生まれ、二代氏綱、三代氏康、四代氏政、五代氏直の四代(あるいは五代)にわたり、一族の長老として重きをなした 1 。97歳という当時としては驚異的な長寿を保ち 1 、その長い生涯を通じて、武将としてのみならず、政治顧問、文化人、そして教育者としての側面も持ち合わせていた。

本報告書の目的は、現存する史料や研究成果に基づき、北条幻庵の生涯、後北条氏における具体的な役割と地位、彼が残した文化的業績、そしてその人物像や歴史的評価を多角的に検証し、戦国史における彼の重要性を明らかにすることにある。幻庵はしばしば「黒衣宰相(こくいのさいしょう)」と称され 1 、その呼称が示すように、表立って権力を振るう立場ではなかったものの、後北条氏の政治・軍事・文化の各方面に深甚な影響を与えたと考えられる。

本報告書は、まず幻庵の生い立ちと家系、後北条氏における血縁関係を明らかにし、次に歴代当主の下で彼が果たした政治的・軍事的役割、そして箱根権現別当としての宗教的影響力について詳述する。さらに、彼の豊かな文化的活動、特に著作『幻庵覚書』の内容と意義を考察し、逸話や肖像画からうかがえる人柄にも触れる。また、河越夜戦や小田原征伐といった主要な歴史的事件との関わりを検証し、最後に、幻庵の歴史的評価と現代における研究動向を概観することで、その実像に迫ることを試みる。

2. 北条幻庵の生涯と出自

北条幻庵の生涯を理解するためには、まず彼の生誕、家系、そして後北条氏という特異な戦国大名家における血縁関係を把握することが不可欠である。

2.1. 生誕と家系

北条幻庵は、明応2年(1493年)に生まれたとされている 1 。父は、戦国時代の幕開けと共に伊豆・相模を平定し、後北条氏五代の礎を築いた北条早雲(伊勢宗瑞)である 3 。母については、小笠原政清の娘と伝えられている 6 。幻庵は早雲の三男(資料によっては末子、あるいは四男ともされるが、 5 や 7 、 8 では三男または末子とされている)であり、後北条氏二代当主となった北条氏綱は、幻庵の腹違いの兄にあたる 5 。

早雲の子であるという出自は、幻庵が後北条氏の家中で特別な地位を占める上で、決定的な要因であったと言える。兄である氏綱との関係性も、その後の彼の政治的・軍事的な活動や、一族内での役割に大きな影響を与えたと考えられる。

2.2. 幼名、諱、法名

幻庵は、その生涯において複数の名を持っていた。幼名は菊寿丸(きくじゅまる)と伝えられている 1 。成人してからの諱(いみな、実名)は、当初伊勢長綱(いせ ながつな)を名乗り、後に北条長綱と改めた 1 。出家後の法名は幻庵宗哲(げんあん そうてつ)であり、これは彼の号としても広く知られている。また、金龍院殿明岑(または明吟)宗哲大居士(きんりゅういんでんめいぎんそうてつだいこじ)という諡号(しごう、死後に贈られる名)も伝えられている 1 。通称(つうしょう、日常的に用いられる名)は三郎(さぶろう)であった 1 。

当時の武士や僧侶が複数の名を持つことは一般的であったが、幻庵の場合、俗名である「長綱」と法名である「幻庵宗哲」が、彼の活動に応じて併用された形跡が見られる。これは、彼が仏門に身を置きつつも、俗世における後北条氏の政務や軍事にも深く関与していたことを示唆している。

2.3. 後北条氏における血縁関係と、その中での位置づけ

幻庵は、後北条氏の始祖である北条早雲の子であり、二代当主・氏綱の弟、三代当主・氏康と四代当主・氏政の叔父、そして五代当主・氏直の大叔父という、後北条氏の直系に極めて近い血縁者であった 3 。この濃密な血縁関係は、彼が後北条氏の「御一家衆(ごいっかしゅう)」として、一門の中で特に重んじられる基盤となった 12 。彼は単なる家臣ではなく、一族の長老としての発言力と影響力を有し、歴代当主の相談役や後見役として、後北条氏の意思決定に深く関与したと考えられる。

2.4. 逝去

北条幻庵の没年については、天正17年(1589年)11月1日、小田原郊外の久野城(現在の神奈川県小田原市久野)にて、97歳で逝去したとする説が一般的である 1 。しかし、近年の研究、特に歴史学者の黒田基樹氏の研究においては、幻庵の没年を天正13年(1585年)頃とする説も提示されており、天正11年(1583年)以降の幻庵の活動を示す確実な史料が見られない点が指摘されている 2 。

いずれにしても、幻庵の死は、豊臣秀吉による小田原征伐(天正18年、1590年)という、後北条氏滅亡の直接的な契機となる歴史的大事件の直前の出来事であった。彼の90歳を超える長寿は、戦国時代の武将としては極めて稀有な例であり、まさに驚異的と言える 7 。

幻庵が97歳(あるいはそれに近い年齢)まで生きたという事実は、単に長命であったという以上に、後北条氏にとって重要な意味を持っていた。彼は初代早雲の時代から四代(あるいは五代)氏直の時代まで、後北条氏の勃興から全盛期、そして衰退の兆しが見え始めるまでのほぼ全期間を実見し、経験したことになる。この長期間にわたる経験は、一族の歴史、家訓、政治的判断の変遷、外交関係の推移、さらには家臣団の動向や領民の状況など、多岐にわたる膨大な知識と情報を彼自身の中に蓄積させたはずである。戦国時代は情報の記録や伝達手段が現代ほど発達しておらず、個人の記憶と経験が非常に重要な価値を持っていた。したがって、幻庵は単に長生きしただけでなく、後北条氏にとって「生き字引」とも呼べる存在であり、歴代当主が重要な政治判断や戦略決定を下す際に、過去の事例や教訓、成功と失敗の経験則を提供する、かけがえのない情報源となっていた可能性が極めて高い。彼の存在そのものが、一族の意思決定における継続性と安定性、そしてある種の知恵の継承に寄与したと考えられる。

また、幻庵の生涯を特徴づけるもう一つの重要な点は、仏門への深い帰依と、俗世における政治・軍事への積極的な関与という、二つの側面を巧みに両立させていたことである。幼少期から箱根権現に入り、後にその別当職という重要な宗教的地位に就き、「宗哲」という法名を名乗るなど、彼の信仰心の篤さは疑いようがない 3 。一方で、彼は「長綱」という俗名を名乗り続け、兄・氏綱の死後は甥の氏康や氏政の後見役を務め、軍事や政治の場面でも重要な助言を行うなど、俗世での活動も極めて活発であった 3 。この二つの側面は、彼が単に隠居した高僧なのではなく、宗教的権威と世俗的影響力を巧みに使い分ける、あるいは融合させることのできる、戦国時代でも特異な立場にあったことを示している。この絶妙なバランス感覚こそが、彼を後北条氏の中で「黒衣宰相」 1 とも称されるような、独特で、そして代替の利かない不可欠な存在たらしめた要因の一つと考えられる。彼の宗教的権威は、その発言や助言に道徳的な重みと説得力を与え、一方で現実的な政治的洞察力は、後北条氏の具体的な政策決定や領国経営に実務的な貢献を可能にしたのであろう。

表1: 北条幻庵の名称と主要年譜

|

年代 (西暦) |

元号 |

年齢 (数え) |

名称・出来事 |

典拠例 |

|

1493年 |

明応2年 |

1歳 |

北条早雲(伊勢宗瑞)の子として生まれる。幼名:菊寿丸。 |

1 |

|

(幼少期) |

|

|

箱根権現に入り、別当職を約束される。 |

3 |

|

(青年期) |

|

|

京都へ出て三井寺で修学。学者や文化人から諸芸を学ぶ。 |

3 |

|

(時期不詳、大永年間か) |

大永年間頃 |

(30代頃) |

箱根権現別当に就任。法名:幻庵宗哲。諱:伊勢長綱、後に北条長綱。通称:三郎。 |

1 |

|

1541年 |

天文10年 |

49歳 |

兄・北条氏綱が逝去。甥の北条氏康の後見人となる。 |

3 |

|

(氏康・氏政の代) |

天文・永禄期 |

|

一族の長老として、氏康、氏政を補佐。政治・軍事・外交に関与。「黒衣宰相」と称される。 |

1 |

|

1562年 |

永禄5年 |

70歳 |

娘(鶴松院、氏康の養女とも)が吉良氏朝に嫁ぐ際、『幻庵覚書』を執筆。 |

9 |

|

1589年 (異説あり) |

天正17年 |

97歳 |

久野城にて逝去。法名:金龍院殿明岑(吟)宗哲大居士。(没年には天正13年説など異説あり、天正11年以降の活動記録は稀薄との指摘もある) |

1 |

この表は、幻庵の生涯における主要な出来事と名称の変遷を概観するものである。彼の人生が、後北条氏の発展と密接に連動していたことが理解できる。

3. 後北条氏における幻庵の役割と地位

北条幻庵は、その長い生涯を通じて、後北条氏の家中で極めて重要な役割を担い続けた。彼の地位は単なる一武将や家臣に留まらず、一族の長老、政治顧問、そして精神的支柱として、多岐にわたる影響力を行使した。

3.1. 歴代当主への貢献と「黒衣宰相」としての評価

幻庵は、兄である二代当主・北条氏綱の時代から、甥の三代氏康、四代氏政、そして大甥にあたる五代氏直の四代にわたり、後北条氏に仕えた 1 。特に、天文10年(1541年)に氏綱が逝去した後は、若くして家督を継いだ氏康、そしてその後の氏政の後見人として、一族の最長老的な存在感を発揮した 3 。その長年にわたる貢献と、表立っては権力の座に就かず陰ながら当主を支える姿勢から、「黒衣宰相」と称えられたことは、彼の役割を的確に表していると言えよう 1 。この呼称は、彼が僧籍に近い立場(箱根権現別当など)にありながら、実際には政治の中枢に深く関与し、大きな影響力を持っていたことを示唆している。幻庵の豊富な経験、深い知識、そして一門の最長老という揺るぎない立場が、このような特別な評価に繋がったと考えられる。

3.2. 政治的・軍事的な活動と具体的な役割

幻庵の具体的な軍功や政務に関する詳細な記録は、他の戦国武将と比較して限定的であるものの、彼が軍事や政治に多岐にわたり関与していたことは複数の史料からうかがえる 15 。ある資料では、「相模北条家の裏ボスのような存在」とまで表現されており 15 、その影響力の大きさが示唆される。特に、氏康や氏政の代においては後見人としての役割が重要であり 3 、若い当主たちへの助言、一族内の意見調整、そして家臣団の統制といった面で、その手腕を発揮したことは想像に難くない。彼の存在は、特に当主交代という不安定になりがちな時期において、権力の円滑な移行を助け、一族の結束を維持する上で不可欠であったろう。

さらに注目すべきは、彼が元箱根権現別当という宗教的地位を利用して、山伏や僧侶といった広範なネットワークを統括し、それを通じて各国の情報を収集していたという指摘である 15 。この記述は、幻庵が単なる受動的な顧問ではなく、能動的に情報収集・諜報活動に関与し、後北条氏の戦略決定に必要なインテリジェンスを提供していた可能性を示している。戦国時代において情報は国家の存亡を左右する重要な要素であり、彼が構築した情報網は、後北条氏の領国経営や外交政策において、目に見えないながらも極めて大きな価値を持っていたと考えられる。

3.3. 箱根権現別当としての宗教的・政治的影響力

幻庵は幼少期に箱根権現の別当職を約束され、実際にその職に就いたことが確認されている 3 。箱根権現は、古くから関東武士の篤い信仰を集めた霊場であり、関東における重要な宗教的拠点であった。その別当職に就くということは、単に宗教的な指導者となるだけでなく、広大な寺領の管理権、多くの僧侶や信徒を統率する権限、そしてそれらに伴う大きな世俗的な影響力を手中に収めることを意味した。

彼がこの地位を戦略的に活用していたことは、前述の情報収集活動からも明らかである 15 。宗教的権威は、領国支配における民衆の教化や人心掌握、さらには他の寺社勢力との関係構築においても有利に働いたであろう。また、箱根という交通の要衝に位置する宗教拠点の長として、往来する人々から様々な情報が集まりやすい環境にあったことも見逃せない。彼の「黒衣宰相」としての評価は、このような宗教的背景に裏打ちされた、情報戦略家としての一面も包含していたのかもしれない。

3.4. 外交における関与

幻庵が後北条氏の外交に関与していたことを示す具体的な史料も存在する。特に、隣国であり、時には同盟し、時には敵対した今川氏との交渉においては、幻庵(宗哲)がその子息である氏信と共に、後北条氏一門の代表として関与していたことが記録されている 16 。外交交渉の場において、一門の最長老であり、かつ箱根権現別当としての宗教的権威も併せ持つ幻庵の存在は、交渉相手に対する後北条氏の信頼性や威光を高める上で、少なからぬ効果があったと推測される。特に、早雲の代からの長い付き合いがある今川氏との複雑な交渉においては、幻庵の長年の経験と、両家の歴史的経緯を熟知しているという点が、円滑な意思疎通や合意形成に貢献した可能性が高い。

3.5. 印判「靜意」の使用と所領分布から見る政治的地位

戦国時代の大名やその一族が使用した印判は、単なる署名の代わりではなく、彼らの権威や意思を示す重要な象徴であった。幻庵宗哲が「靜意(せいい)」という印文の印判を使用していたことが確認されており、この印判に関する研究も進められている 18 。印判の形状、印文の内容、そしてそれがどのような文書に使用されたのかを分析することは、幻庵の政治的立場や思想を理解する上で重要な手がかりとなる。「靜意」という言葉自体が、彼の仏門における精神性や、あるいは政治における冷静沈着な姿勢を反映している可能性も考えられる。

さらに、幻庵の所領分布から彼の政治的地位を考察する研究も行われている 18 。彼がどの程度の経済的基盤を有し、それが後北条氏の領国の中でどのような位置づけにあったのかを明らかにすることは、彼が家中で果たした役割の大きさを具体的に示すものとなる。城主にはならなかったとされる幻庵であるが 8 、久野に広大な屋敷(あるいは城とも認識される施設)を構えていたことからも 3 、相応の経済力と影響力を持っていたことは間違いないだろう。

後北条氏は、氏康の時代に多くの兄弟が分家として各地を統治する体制を築いたが、幻庵のような存在は、これらの分家間の調整役や、当主と分家間の利害対立が生じた際の緩衝材としての役割を果たした可能性も考えられる。彼の長寿と、複数代にわたる当主への奉仕は、一族内の潜在的な対立や権力闘争を未然に防ぐ、あるいは調停する「バランサー」としての機能を果たしていたのではないだろうか。彼の政治的地位は、直接的な武力や広大な領地の支配力以上に、その血縁的権威、長年の経験、そして宗教的背景に根差した、特異なものであったと言える。

4. 幻庵の文化的活動と教養

北条幻庵は、戦国武将としての側面だけでなく、当代屈指の文化人としての顔も併せ持っていた。その教養の深さと活動の幅広さは、彼の人物像を理解する上で欠かせない要素である。

4.1. 学問への取り組み

幻庵の学問的素養の基礎は、若き日の修学経験に求めることができる。彼は幼年時代に京都へ上り、天台寺門宗の総本山である三井寺(園城寺)で修学したと伝えられている 3 。当時の三井寺は、仏教教学のみならず、漢籍や和歌などの古典教養を学ぶことができる学問の中心地の一つであった。ここでの修学は、幻庵に幅広い知識と深い教養を身につけさせ、後の文化的活動の礎となったと考えられる。また、京都滞在中には、当時の都で活躍していた学者や文化人にも師事し、様々な芸事を学んだとされる 3 。中央の洗練された文化に直接触れる機会を得たことは、彼が後に小田原において文化的な指導者としての役割を果たす上で、大きな意味を持ったであろう。

4.2. 諸芸百般に通じた文化人としての一面

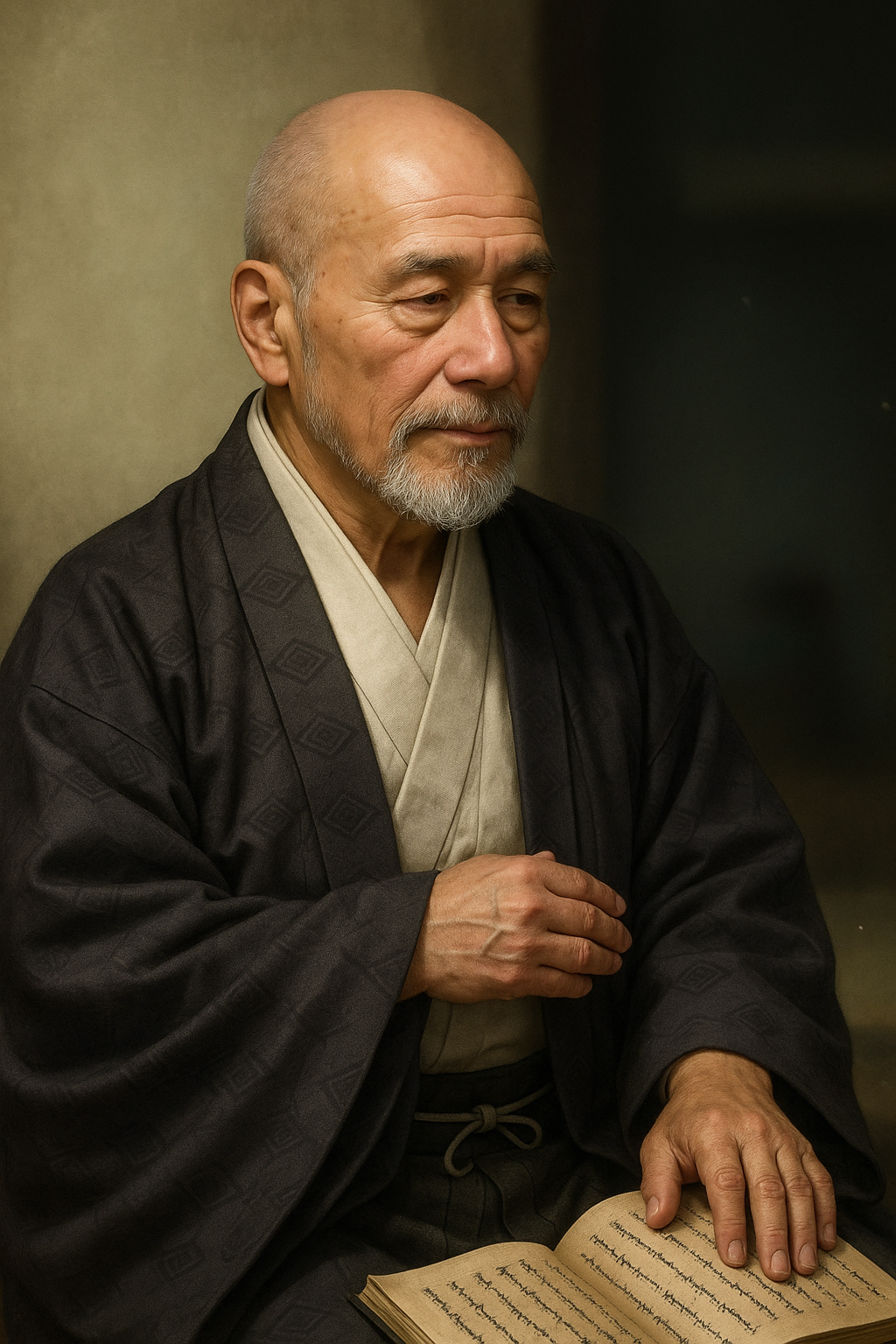

幻庵の文化的な関心は、学問だけに留まらなかった。史料によれば、彼は和歌や連歌といった伝統的な文芸に加え、茶道、尺八の製作、さらには作庭や鞍作りといった工芸技術に至るまで、驚くほど多彩な分野に通暁していた 3 。特に和歌においては、格調高い歌を詠む文化人として知られていた 3 。祐泉寺に伝わる幻庵の肖像画には、彼が書籍を携えた姿で描かれており、その知的な風貌からは文化人としての威厳が感じられる 21 。

戦国時代の武将の中には、武芸だけでなく教養や風流を嗜む者も少なくなかったが、幻庵のそれは際立って多岐にわたっており、かつ本格的であったと言える。これらの文化活動は、単なる個人的な趣味や慰みの域を超え、彼の人間形成に深く関わるとともに、他の武将や公家、僧侶、文化人との交流を円滑にし、後北条氏の外交や情報収集にも間接的に貢献した可能性がある。特に、尺八を自ら製作し、鞍作りという実用的な工芸技術にも通じていた点は、彼の多才ぶりと実践的な知的好奇心を示している。

幻庵のような高度な文化人が一族の重鎮として存在し、小田原を中心とする後北条氏の領国で文化活動を主導したことは、後北条氏の文化的レベルの高さを内外に示し、その「権威付け」に貢献したと考えられる。後北条氏は、伊勢氏という比較的出自の新しい家系から関東に一大勢力を築いた新興大名であり、伝統的な関東の武家社会や中央の権威に対して、自らの正統性や文化的な格を示す必要があった。幻庵の存在と活動は、そうした課題に応える上で重要な役割を果たしたと言えよう 22 。

4.3. 著作『幻庵覚書』

幻庵の文化的業績の中でも、後世に大きな影響を与えたものとして、著作『幻庵覚書(げんあんおぼえがき)』が挙げられる。

4.3.1. 執筆の背景と内容

『幻庵覚書』は、永禄5年(1562年)、幻庵が70歳の時に執筆されたと伝えられている。これは、後北条氏三代当主・北条氏康の娘である鶴松院(たづまついん、幻庵の実の娘で氏康の養女となった人物ともされる 11 )が、武蔵国荏原郡世田谷(現在の東京都世田谷区)の城主であった吉良氏朝(きら うじとも)に嫁ぐ際に、幻庵が彼女のために「おぼえ」として記し、持たせたものである 9 。

その内容は極めて多岐にわたり、嫁ぎ先での夫や姑・舅への呼び方といった基本的な礼儀作法から始まり、婚礼の際の心得、家臣やその他の人々への心配り、諸事における対応の仕方、年中行事の執り行い方、そして日常生活における身だしなみや言葉遣い、家政の管理に至るまで、女性が武家に嫁ぐ上で必要とされるあらゆる事柄について、具体的かつ事細かに教え諭すものとなっている 9 。

4.3.2. 歴史的価値と意義

『幻庵覚書』は、単なる個人的な訓戒書に留まらず、歴史的にも高い価値を持つ史料として評価されている。歴史学者の萩原龍夫氏は、この覚書を関東の武士の家庭生活や風俗を示す上で貴重な史料であると述べている 17 。実際に、この覚書は世田谷区の指定有形文化財(古文書)にも指定されており 9 、当時の武家の女性が嫁ぐ際の心構えや、日常生活における細やかな配慮、人間関係の築き方などが具体的に記されていることから、室町時代末期から戦国時代にかけての社会や文化、特に武家社会における女性の役割や教育について知る上で、他に類を見ない貴重な情報源となっている 9 。

この覚書は、幻庵自身の深い教養と、次世代、特に家の存続と繁栄を担う女性に対する細やかな配慮を示す具体的な証左と言える。単に形式的な礼法を説くだけでなく、新しい環境で円滑な人間関係を築き、家を内から支えるための実践的な知恵が込められている。これは、幻庵が長年にわたり後北条氏の長老として一族の行く末を見守り、多くの人間模様や家の盛衰を目の当たりにしてきた経験から生まれた、深い洞察に基づいていると考えられる。また、戦国時代において婚姻が家と家を結ぶ重要な政治的手段であったことを踏まえれば、『幻庵覚書』は、嫁いだ女性が嫁ぎ先で円滑な関係を築き、家風に馴染むことが、ひいては両家の関係安定、すなわち後北条氏の勢力基盤の強化にも繋がるという、幻庵の戦略的な視点をも反映していると解釈できるかもしれない。

表2: 『幻庵覚書』の主要内容

|

大項目 |

具体的な内容例 |

典拠例 |

|

対人関係の心得 |

夫への呼びかけ方、姑・舅への接し方、家臣への配慮、目上の者・同輩・目下の者それぞれに対する適切な言葉遣いや態度、来客への応対方法、贈答のマナーなど。 |

9 |

|

儀礼・年中行事の心得 |

婚礼の際の具体的な手順や心構え、正月・節句・盆などの年中行事の準備や執り行い方、仏事・神事への参加の仕方、祝儀・不祝儀の際の対応など。 |

9 |

|

日常生活の嗜み・心構え |

身だしなみ(衣服、髪型、化粧など)、言葉遣い(丁寧語、謙譲語の使い分け)、立ち居振る舞い、食事の作法、家政管理(家計、物品管理、掃除、裁縫など)、健康管理、趣味や教養(和歌、書道など)、子女の教育、緊急時の対応、心の持ち方(忍耐、感謝、謙虚さなど)。 |

9 |

|

その他 |

吉良家の家風や格式に関する注意点、世田谷という土地柄に関する情報、北条家と吉良家の関係性についての理解など。 |

24 (示唆) |

この表は、『幻庵覚書』が網羅する範囲の広さと、当時の武家女性に求められた教養や役割の具体像を明確に示すことを目的としている。幻庵がどのような価値観を重視し、それを次世代にどのように伝えようとしたのかを具体的に理解する一助となるだろう。

5. 幻庵の人柄と逸話

北条幻庵の人物像をより深く理解するためには、史料に残された彼の人柄を示す記述や、彼にまつわる逸話に目を向ける必要がある。

5.1. 97歳という長寿とその影響

幻庵が97歳(異説あり)という驚異的な長寿を全うしたことは、彼の人物像を語る上で欠かせない要素である 1 。父である北条早雲も80歳を超える長命であったとされ 7 、幻庵の長寿は単なる偶然ではなく、長寿の家系であった可能性も示唆される。医療技術も未発達で、戦乱が絶えなかった戦国時代において、これほどの長寿を保ったことは特筆に値する。

彼の長寿は、単に個人的な記録に留まらなかった。後北条氏の初代から四代(あるいは五代)という長期間にわたり、一族の盛衰を見守り、その経験と知識を蓄積し続けた。このことは、後北条氏の政治的安定や政策の継続性、さらには家臣団の統制や一族内の調和といった面で、少なからぬ好影響を与えたと考えられる。歴代当主は、常に幻庵という「生きる歴史」とも言える存在から助言を得ることができたのである。

5.2. 肖像画や史料からうかがえる人物像

神奈川県小田原市の祐泉寺には、北条幻庵の肖像画が所蔵されている。この肖像画において、幻庵は書籍を携えた姿で描かれており、その表情からは文化人としての深い教養と威厳が感じられると評されている 21 。この描写は、彼が単に武勇に優れた武将であっただけでなく、多彩な学問に通じ、知的な探求心を持ち続けた人物であったことを視覚的に伝えている。

史料においても、幻庵が武術に精通していた一方で、和歌や茶道、作庭といった文化的な活動にも長けていたことが記されており 3 、文武両道、あるいはそれ以上に文化的な側面が強調されることが多い。

5.3. 囲碁にまつわる徳斎との逸話

幻庵の人柄を伝える逸話として、江戸時代初期に成立した軍記物『北条五代記』に記されている、囲碁にまつわる話が興味深い 17 。それによると、幻庵は囲碁を非常に好んでおり、小田原に住んでいた徳斎(とくさい)という碁打ちの名人を屋敷に招いて対局した。徳斎は碁に熱中すると、相手が誰であろうと構わずに面白い独り言を言う癖があった。対局が進むにつれて徳斎はいつもの調子になり、幻庵が良い手を打った際には、碁石を盤に打ち付けて拍子を取りながら、頭を振り、「うったり小僧。たが小僧(うったな小僧。だれの小僧だ)」と何度も言ったという。これに対し、幻庵は少しも騒がず、座りを正し、手をついて真面目な顔で「この幻庵入道は早雲の子でございます」と静かに答えた。これを聞いた徳斎は、相手が誰であるかを悟り、驚き恐れて碁を途中で止めて退散してしまった。この出来事以来、人々は徳斎の真似をして、碁を打つ際に「うったり小僧。たが小僧」と言うようになったと伝えられている。

この逸話は、幻庵の冷静沈着さ、ユーモアのセンス、そして自身の出自(北条早雲の子であること)に対する静かな誇りを示していると言える。また、相手の無礼とも取れる言動に対し、直接的な叱責ではなく、自身の身分を端的に述べることで相手を恐縮させるという対応は、彼の老練さと威厳を物語っている。力で押さえつけるのではなく、自身の存在感と的確な一言で状況をコントロールする能力は、彼が「黒衣宰相」として長年にわたり重用された理由の一つであったかもしれない。同時に、この逸話は、当時の武士階級の間で囲碁が教養の一つとして嗜まれていたことを示唆している。

5.4. その他の逸話に関する注意点

いくつかの資料には、幻庵に関するその他の逸話も散見される。例えば、 26 には、子供の頃は臆病だったが成長して勇猛になった話、戦場で常に先頭に立った話、愛妻家で家族思いだった話、汁かけ飯の量の逸話などが挙げられている。しかし、これらの逸話の中には、北条氏康や氏政など、他の北条家当主の逸話としてもしばしば語られるものが含まれている。特に「氏康傷」と呼ばれる刀傷の話や、「地黄八幡(じきはちまん)」の旗印の話、汁かけ飯の逸話は、氏康や氏政の有名なエピソードであり、幻庵自身のものとするには慎重な検討が必要である。

これは、後世において「北条家」という一つの集合的なイメージで語られる中で、個々の人物の具体的な事績や逸話が混同されたり、あるいはより著名な当主に集約されたりする現象が起きた可能性を示唆している。幻庵のように長期間にわたり多大な影響力を持った人物であっても、特に軍事的な功績が前面に出る当主と比較すると、その個人的な逸話が相対的に記録に残りにくかったり、あるいはより有名な当主の逸話として吸収されたりしたのかもしれない。このことは、歴史上の人物、特に当主以外の重臣クラスの人物の実像を明らかにする上での史料的課題を示している。本報告書においては、幻庵自身の逸話として比較的確度の高いものを中心に扱うこととする。

6. 主要な歴史的事件との関わり

北条幻庵の長い生涯は、後北条氏が関わった数々の重要な歴史的事件と重なっている。しかし、彼の具体的な関与については、史料によって記述が異なったり、あるいは記録が乏しかったりする場合もある。

6.1. 河越夜戦(天文15年/1546年)への関与

河越夜戦は、後北条氏が関東における覇権を決定づけた極めて重要な戦いである。この戦いにおける幻庵の関与については、いくつかの史料に断片的な記述が見られるものの、その具体的な役割は必ずしも明確ではない。

ある史料(資武状)には、「河越城には北条幻庵がいた」という記述が見られるが、これは他の主要な史料には見られない特異な記述であると指摘されている 27 。また、別の資料では、幻庵が氏康の叔父として彼を支えたと記されているものの、河越夜戦における直接的な軍事行動や具体的な献策については明記されていない 28 。そもそも河越夜戦の実態については、信頼性の高い一次史料が乏しく、詳細な経緯の解明が困難であるとされている 27 。軍記物語などではドラマチックに描かれることが多いが、その史実性については慎重な検討が必要である。

もし「河越城にいた」という記述が事実であれば、包囲された城内において、幻庵は一族の長老として精神的な支柱となり、あるいは豊富な経験に基づいた軍略上の助言を行った可能性が考えられる。しかし、これを裏付ける確たる証拠は現在のところ見当たらない。幻庵の主な貢献が、直接的な軍事指揮よりも、後方支援、情報収集、あるいは精神的な支えといった、記録に残りにくい性質のものであった可能性も否定できない。この点については、今後の研究による新たな史料の発見や解釈が待たれる部分である。

6.2. 小田原征伐(天正18年/1590年)との関連

豊臣秀吉による小田原征伐は、後北条氏の滅亡を決定づけた一大事件である。北条幻庵は、この小田原征伐が開始される約8ヶ月前の天正17年(1589年)に97歳(またはそれに近い年齢)で逝去したとされている 1 。したがって、彼が小田原征伐の戦いに直接関与することはなかった。

幻庵の死は、後北条氏がまさに国家存亡の危機に瀕する直前の出来事であった。もし彼が生きていれば、その長年の経験と知恵、そして冷静な判断力をもって、豊臣秀吉との外交交渉や籠城策の決定に何らかの影響を与えた可能性も考えられる。特に、和平か徹底抗戦かという重大な岐路において、幻庵のような一族の最長老の意見は、軽視できなかったであろう。しかし、これはあくまで歴史の「もしも」の領域に属する推測であり、彼の死が具体的に後北条氏の意思決定にどのような影響を与えたか(あるいは与えなかったか)を実証することは困難である。

彼の死は、単に一個人の死に留まらず、後北条氏が最も困難な局面を迎えるにあたり、過去の知恵や経験の集積体ともいえる「重し」を失ったことを象徴しているのかもしれない。幻庵という、四代にわたる当主を支え、「黒衣宰相」とも称された重鎮の不在が、氏政・氏直を中心とする指導部の判断に、間接的な影響を及ぼした可能性は否定できない。

なお、史料 29 で言及されている小田原城奪取の際の「火牛の計」の逸話は、初代早雲の時代の出来事とされており、幻庵の直接的な関与はなく、また創作説が有力である。史料 30 は小田原征伐の際の秀吉の本陣や戦況に触れているが、幻庵の関与を示すものではない。

7. 幻庵の歴史的評価と研究動向

北条幻庵は、その長い生涯と多岐にわたる活動から、同時代および後世において様々な評価を受けてきた。また、近年の歴史研究の進展に伴い、その実像はより具体的に明らかになりつつある。

7.1. 同時代及び後世における評価の変遷

幻庵は生前から、後北条氏一族の最長老として重んじられ、その知恵や経験は高く評価されていたと考えられる。「黒衣宰相」という呼称 1 は、彼の政治的影響力の大きさを物語っている。

後世においては、特に彼が著した『幻庵覚書』を通じて、文化人、そして武家の女性に対する教育者としての一面が注目されるようになった 4 。この覚書は、当時の武家社会の規範や生活様式を伝える貴重な史料として、今日でも研究対象となっている。また、97歳という驚異的な長寿は、戦国武将の中でも際立っており、長寿の人物としても認識されている 7 。

7.2. 近年の研究成果

近年の歴史学や考古学の進展により、北条幻庵に関する研究は新たな局面を迎えている。

- 久野城跡・幻庵屋敷跡の調査 : 神奈川県小田原市久野には、北条幻庵の屋敷跡と伝わる場所があり、現在も土塁や築山の跡、清水が湧き出る泉などが残されている 3 。この地は、天正18年(1590年)の小田原合戦時に豊臣方が作成した『北条家人数覚書』において「久野の城」と記されており、単なる屋敷ではなく、城郭としての機能も有していたことがうかがえる 19 。近年の発掘調査では、この幻庵屋敷に関連する可能性のある16世紀後葉(幻庵の晩年にあたる時期)の堀が確認されており、その規模や構造が明らかになりつつある 19 。これらの考古学的成果は、文献史料の記述を裏付け、幻庵の晩年の生活拠点や、後北条氏における久野地域の戦略的な位置づけを考察する上で重要な手がかりを提供している。

- 印判「靜意」の研究 : 幻庵が使用したとされる印判「靜意」に関する研究も進められている 18 。印判の分析は、彼の思想や政治的立場を解明する上で貴重な情報をもたらす。

- 専門研究者による再検討 : 歴史学者の黒田基樹氏をはじめとする専門家によって、幻庵(宗哲)とその一族、後北条氏における彼の政治的役割、そして文化的な活動について、詳細な研究が精力的に行われている 8 。特に注目すべきは、幻庵の没年に関する再検討である。従来、天正17年(1589年)とされてきた没年に対し、黒田氏は天正13年(1585年)頃の可能性を指摘し、また天正11年(1583年)以降の幻庵の活動を示す確実な史料が見られない点を明らかにしている 2 。このような研究は、従来の通説に見直しを迫り、歴史像の再構築を促すものである。

7.3. 史料(古文書、記録)における幻庵像

北条幻庵の実像に迫るためには、彼に関連する史料を丹念に読み解く必要がある。

- 『幻庵覚書』 : 言うまでもなく、幻庵の思想や教養、そして当時の武家社会の価値観を直接的に伝える最も重要な一次史料である 9 。

- 軍記物 : 『北条五代記』などの軍記物には、幻庵に関する逸話が記されているが 17 、これらの記述は後世の創作や脚色が含まれている可能性があり、史実性の検討が不可欠である。

- 古文書 : 幻庵が発給した朱印状や書状、あるいは彼に関連する記述が含まれる古文書も、彼の具体的な活動や他の人物との関係性を明らかにする上で重要である 16 。

これらの史料を総合的に分析することで、幻庵の多面的な人物像がより鮮明に浮かび上がってくる。考古学的調査の成果と文献史料の分析を組み合わせる学際的なアプローチは、幻庵研究をさらに深化させる上で有効であると言える。

歴史研究は常に進行中であり、新たな史料の発見や解釈、既存史料の再検討によって、一度確立された「通説」も変化しうる。幻庵の没年に関する議論は、その好例である。このような研究の進展は、歴史像が決して固定的なものではなく、常に検証され、更新されていく動的なものであることを示している。

8. おわりに

北条幻庵は、戦国時代という激動の時代を97年(異説あり)という長きにわたり生き抜き、後北条氏の初代早雲から四代(あるいは五代)の当主に仕え、その興隆と安定に多大な貢献を果たした稀有な人物であった。本報告書では、現存する史料と近年の研究成果に基づき、彼の生涯、後北条氏における役割、文化的業績、人物像、そして歴史的評価について多角的に考察を試みた。

幻庵は、単なる武将や政治顧問に留まらず、箱根権現別当としての宗教的権威、和歌や茶道に通じた文化人、そして『幻庵覚書』を著した教育者としての側面も併せ持っていた。その多才ぶりは、「黒衣宰相」という呼称に象徴されるように、表立たないながらも後北条氏の屋台骨を支える上で不可欠なものであった。彼の長寿と豊富な経験は、特に当主交代期や重要な政策決定の場面において、一族にとってかけがえのない指針となったであろう。また、京都での修学経験に裏打ちされた彼の文化的素養は、新興大名であった後北条氏の権威を高め、領国文化の成熟に寄与したと考えられる。

『幻庵覚書』は、当時の武家社会における女性の生き方や心得を具体的に示す貴重な史料であり、幻庵の人間観や教育観を今に伝えている。その内容は、現代社会においても示唆に富む点が多い。

一方で、幻庵の生涯には未だ解明されていない部分も残されている。例えば、河越夜戦における具体的な役割や、晩年の詳細な動向、そして没年に関する議論など、今後の研究によって新たな事実が明らかになることが期待される。久野の屋敷跡の発掘調査の進展も、彼の生活実態や後北条氏における久野地域の位置づけを解明する上で重要となるであろう。

北条幻庵という人物を通じて、戦国時代の武将の多様な生き方や、政治と文化、宗教が複雑に絡み合った社会の様相を垣間見ることができる。彼の生涯と業績は、後北条氏研究はもちろんのこと、戦国時代史全体を理解する上でも、引き続き重要な研究対象であり続けるであろう。

引用文献

- 北条幻庵- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%8C%97%E6%A2%9D%E5%B9%BB%E5%BA%B5

- 北條幻庵- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8C%97%E6%A2%9D%E5%B9%BB%E5%BA%B5

- 北条幻庵屋敷跡 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/corridor/historical_site/p10026.html

- 北条幻庵(ほうじょう げんあん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E5%B9%BB%E5%BA%B5-1107558

- 北条幻庵の子息の菩提寺「三島 祐泉寺」 - 風なうらみそ~小田原北条見聞録 http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-200a.html

- 北条氏綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E7%B6%B1

- 北条幻庵――97歳、戦国最長寿を保てた理由 | 明日通信 https://ameblo.jp/asitatusin/entry-12340433060.html

- 郷土士の歴史探究記事 その26 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/post-1578.html

- 北条幻庵覚書(ほうじょうげんあんおぼえがき) | 世田谷区公式 ... https://www.city.setagaya.lg.jp/02059/3439.html

- 北条幻庵覚書 - 世田谷デジタルミュージアム https://setagayadigitalmuseum.jp/collection/8740/detail/

- www.klnet.pref.kanagawa.jp https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/034houjougenanoboegaki.pdf

- 増補改訂 戦国北条家一族事典 戎光祥出版|東京都千代田区から全国 ... https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/710/

- 増補改訂 戦国北条家一族事典 黒田基樹(著) - 戎光祥出版 | 版元ドット ... https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784864034968

- 独自調べ!ご長寿武将ランキング | 「ニッポン城めぐり」運営ブログ https://ameblo.jp/cmeg/entry-12311046302.html

- 相模北条家へのお誘い - 四郎勝頼の天下取りは東濃より始まる(カバタ山) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16818093089668705376/episodes/16818093090781894721

- kokubunken.repo.nii.ac.jp https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/1474/files/KA1067.pdf

- 北条幻庵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E5%B9%BB%E5%BA%B5

- 戦国大名北条氏文書の研究 http://www.iwata-shoin.co.jp/shohyo/sho1013.htm

- 久野遺跡群 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/220837/1-20150612165119.pdf

- 茶道のミュージアムに行こう! 【全国96カ所】|前原進之介 - note https://note.com/mzypzy189/n/nccf07f204090

- 長生きの秘訣は多趣味?享年なんと97歳、戦国の最長寿武将・北条 ... https://mag.japaaan.com/archives/182881

- [座談会]小田原合戦 −北条氏と豊臣秀吉− /永原慶二・岩崎宗純・山口 博・篠﨑孝子|Web版 有鄰 420号 - 有隣堂 https://www.yurindo.co.jp/yurin/article/420

- 戦国大名北条氏と手づくねのかわらけについて - 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/uploads/kpmrr/kpmrr040_2013_torii.pdf

- 屋形 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E5%BD%A2

- 北条幻庵とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E5%B9%BB%E5%BA%B5

- 【相模北条家】北条氏康と家族・家臣一覧 - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/hojo/

- 河越城の戦い 河越夜戦 川越城の戦い 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/kawagoeyasen.htm

- 登場人物 - 河越夜戦 〜相模の獅子・北条新九郎氏康は、今川・武田連合軍と関東諸侯同盟軍八万に、いかに立ち向かったのか〜(四谷軒) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054922488818/episodes/1177354054934890183

- 北条五代にまつわる逸話 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/hojo/p17445.html

- 「小田原征伐」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90

- 幻庵宗哲を紐解く 市立中央図書館で歴史講座 - Yahoo! JAPAN https://article.yahoo.co.jp/detail/8ed61268d1f2b33c67043ecb63ab9fe619dd08b6

- 記者発表資料「戦国大名北条氏の長老・幻庵宗哲の実像に ... - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/press/detail.php?prs_id=13142

- 戦国大名・北条早雲が伊勢盛時であり、室町幕府の政所の頭人の ... https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000359030

- 北条宗哲(幻庵)覚書 | khirin C https://khirin-ld.rekihaku.ac.jp/rdf/nmjh_kaken_medInterNationalExcange/E3899?lang=en&aipTypeId=rdf&aipId=E3899&templateId=nmjh_kaken_medInterNationalExcange

- 北条記(小田原記) https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/007houjouki.pdf

- 北条史料集 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN06848373

- 三嶋大社|日本歴史地名大系|ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=598