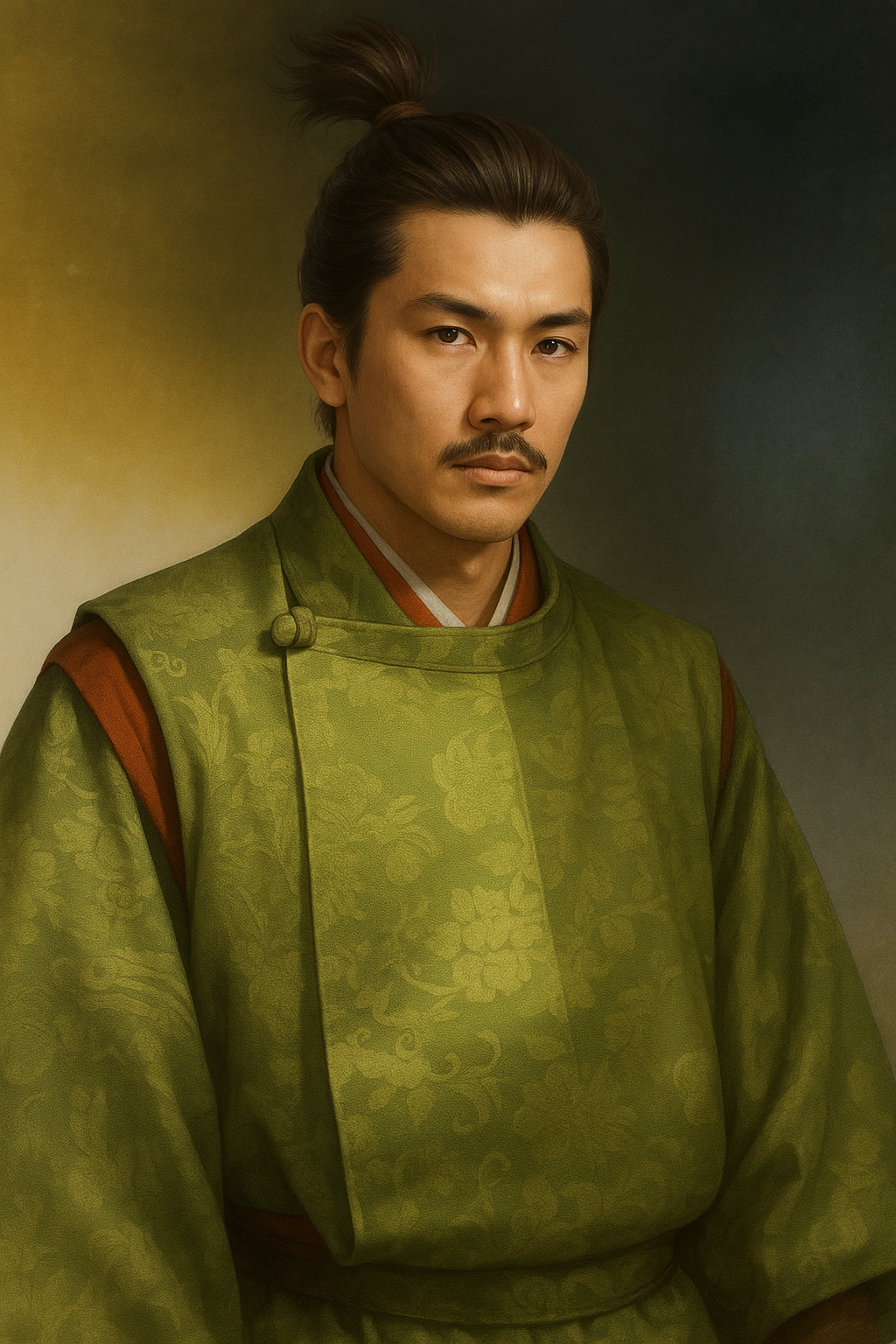

北条氏政

北条氏政は後北条氏四代当主。父氏康から家督を継ぎ、武田・上杉・織田・徳川と複雑な外交を展開。領国経営に長け、小田原城の籠城戦で秀吉に敗れ、切腹した。

北条氏政:関東の覇権と滅亡の軌跡

序論:戦国時代における北条氏政

北条氏政は、戦国時代の関東に巨大な勢力を築き上げた後北条氏の四代目当主である。父・氏康の築いた基盤を継承し、一時は後北条氏の最大版図を実現したが、最終的には天下統一を目指す豊臣秀吉に敗れ、一族滅亡の責任を負うという、栄光と悲劇の双方を体現した武将であった。本報告書は、北条氏政の生涯、統治、外交、軍事、そして人物像に至るまでを多角的に検証し、その実像に迫ることを目的とする。

第一部:北条氏政の生涯と出自

1.1. 誕生と成長、家督相続への道

北条氏政は、天文7年(1538年)に後北条氏三代目当主・北条氏康の次男として誕生した 1 。ただし、天文8年(1539年)生まれとする説も存在する 3 。幼名は松千代丸と伝えられる 2 。兄である新九郎氏親が早世したため、氏政が嫡男として家督を継承する運命を辿ることになった 3 。この事実は、戦国時代における家督相続が必ずしも長子相続に固定されていたわけではなく、個人の資質や不測の事態によって変動し得る流動性を示唆している。兄の早世がなければ、氏政の人生、そして後北条氏の歴史もまた異なる様相を呈していた可能性は否定できない。

永禄2年(1559年)12月、父・氏康が隠居したことに伴い、氏政は家督を相続した 1 。この時、氏政は22歳という若さであった 4 。注目すべきは、氏康が当時45歳と比較的若年で隠居し、氏政に家督を譲った点である 4 。これは単なる世代交代を超え、氏康による後継者育成計画の一環であった可能性や、当時の緊迫した政治情勢を考慮した上での戦略的な判断であった可能性が考えられる。

1.2. 家族:父・氏康、母・瑞渓院、兄弟、妻子(黄梅院、氏直など)

氏政の父は、関東に覇を唱えた名将・北条氏康である 1 。母は瑞渓院といい、駿河の今川氏親の娘、すなわち今川義元の姪にあたる 1 。母方が今川家という名門であることは、後北条氏の血統的権威を高めると同時に、初期の今川氏との同盟関係、特に甲相駿三国同盟の基盤形成にも影響を与えたと考えられる。

氏政には、氏照、氏邦、氏規、そして上杉謙信の養子となった上杉景虎など、多くの兄弟がいた 3 。弟たちとの協力体制は、後北条氏の強固な支配体制を支える重要な要素の一つであった 5 。例えば、氏照は外交、氏邦は軍事といった形で兄弟間での役割分担がなされており 6 、これは広大な領国を効率的に統治するための巧みな一族経営の現れであり、氏政のリーダーシップの一端を示すものと言えるだろう。

氏政の正室は黄梅院(おうばいいん)である。彼女は甲斐の武将・武田信玄の娘であり、天文23年(1554年)に氏政に嫁いだ 1 。この婚姻は、当時成立していた甲相駿三国同盟を背景とした典型的な政略結婚であり、武田氏との連携を強化する目的があった 7 。夫婦仲は良好であったとされ、嫡男・氏直をはじめとする複数の子供を儲けている 7 。

しかし、この甲相同盟も盤石ではなかった。永禄11年(1568年)、武田信玄が駿河へ侵攻を開始すると、三国同盟は破綻する 7 。この時、黄梅院は甲斐に送り返されたという通説 7 が長らく信じられてきたが、近年では史料の再検討により、彼女は離縁されることなく小田原に留まり、永禄12年(1569年)に同地で死去したとする新説が有力視されている 3 。この論争は、歴史史料の解釈の難しさと、歴史研究が常に進展し続けるダイナミズムを示している。黄梅院の立場は、政略結婚の道具として同盟の安定を託されながらも、大名たちの野心の前にはその絆がいかに脆いものであったかを象徴している。たとえ新説の通り小田原に留まったとしても、実家と嫁ぎ先が敵対するという状況は、彼女にとって筆舌に尽くしがたい苦悩であったろう。

氏政の子には、黄梅院を母とする嫡男・北条氏直 2 や、後に太田氏を継いだ太田源五郎(後の太田氏房)などがいる 3 。

表1:北条氏政関連年表

|

年代(西暦) |

元号 |

出来事 |

典拠 |

|

1538年 |

天文7年 |

北条氏康の次男として誕生(天文8年説あり) |

1 |

|

1554年 |

天文23年 |

武田信玄の娘・黄梅院と結婚(甲相同盟) |

1 |

|

1559年 |

永禄2年 |

父・氏康の隠居に伴い家督相続 |

1 |

|

1561年 |

永禄4年 |

上杉謙信(長尾景虎)による小田原城包囲戦、これを撃退 |

1 |

|

1568年 |

永禄11年 |

武田信玄の駿河侵攻により甲相同盟破綻 |

7 |

|

1569年 |

永禄12年 |

正室・黄梅院死去。上杉謙信と越相同盟を締結(後に破綻) |

7 |

|

1571年 |

元亀2年 |

父・氏康死去。武田信玄と甲相同盟を再締結 |

13 |

|

1578年 |

天正6年 |

常陸小川台合戦で佐竹義重らと戦う |

14 |

|

1580年 |

天正8年 |

嫡男・氏直に家督を譲るも、実権は保持(二重権力体制) |

10 |

|

1582年 |

天正10年 |

本能寺の変。神流川の戦いで織田軍の滝川一益を破る |

10 |

|

1589年 |

天正17年 |

名胡桃城事件発生 |

16 |

|

1590年 |

天正18年 |

豊臣秀吉による小田原征伐。小田原城開城、氏政・氏照兄弟ら切腹を命じられる。7月11日自刃 |

1 |

第二部:四代目当主としての統治

2.1. 領国経営:検地、税制、徳政令、貨幣政策

北条氏政は、父・氏康の敷いた優れた統治政策を継承し、さらに発展させる形で領国経営にあたった 5 。後北条氏の領国経営は、初代早雲の時代から民政重視の姿勢が一貫しており、その基本方針は氏政の時代にも受け継がれていた。

検地と税制 において、後北条氏は早くから検地を実施し、土地の生産力を示す石高(あるいは貫高)に基づいて年貢を徴収することで、領民の負担の公平性を期そうとした 19 。税率については、四公六民(収穫の4割を年貢、6割を農民の取り分とする) 19 、あるいは二公八民 5 といった比較的低い水準に抑えられていたとされ、これは領民の生活安定と農業生産力の向上を促し、結果として北条氏の財政基盤を長期的に強化する効果があったと考えられる。こうした民政への配慮は、単なる温情主義ではなく、「民を安んじることこそ国を富ませる道」という、戦国大名としての現実的な統治哲学の表れであったと言えよう。また、貫高制に基づいて家臣団を編成し、それに応じた軍役を賦課するシステムも整備されていた 12 。

氏政は家督相続直後の永禄3年(1560年)頃、領内で発生した飢饉や疫病への対策として 徳政令 を実施している 5 。これは、債務に苦しむ領民を救済し、社会不安を抑制することを目的としたものであり、為政者としての責任感を示すものと言える。

貨幣政策 においては、当時の経済的課題であった撰銭問題(悪銭の流通による混乱)に対応するため、氏政は代物法度(だいもつはっと)を改定し、精銭(良質な銭)と地悪銭(粗悪な銭)の法定混合比率を7対3に定めた 12 。この政策は、貨幣価値の安定化を図り、円滑な経済活動を促進するための重要な措置であり、領国内の商業の発展にも寄与したと考えられる。

商業振興 に関しては、氏政個人の具体的な施策を記した資料は限定的であるが 21 、本拠地である小田原城下は後北条氏の統治下で大いに栄えた 23 。豊臣秀吉の来襲に備えて築かれた総構え 22 は、城下町の防衛という軍事的目的だけでなく、広大な経済圏を内包し保護するという意図も含まれていた可能性がある。安定した領国経営そのものが、商業の発展を自然と促した側面も大きいだろう。

これら一連の体系的な政策は、後北条氏の統治が場当たり的なものではなく、ある程度制度化されたシステムに基づいていたことを示している。初代早雲以来の民政重視の理念 19 は、検地の実施、石高制(貫高制)の導入による客観的基準の設定、代物法度のような法令整備といった具体的な形で継承・発展された。これらの要素は、個人のカリスマだけに依存しない、よりシステマティックな統治機構への移行を示唆しており、父・氏康の時代に整備が進み 6 、氏政の代でさらに発展した「官僚化」と呼ばれる統治体制の基礎を形成したと言える。このシステムは、安定した領国経営という大きな成果をもたらしたが、その一方で、豊臣秀吉という新たな中央集権勢力への対応においては、組織の硬直性や柔軟性の欠如といった負の側面を露呈する要因ともなった可能性が指摘されている 6 。

2.2. 父・氏康との関係と氏直への権力委譲(二重権力体制)

氏政が家督を相続した後も、父・氏康は「御本城様(ごほんじょうさま)」と称され、依然として大きな影響力を保持し、実権を握っていたとされる 3 。当時まだ若年であった氏政は、経験豊富な父の補佐を受けながら統治を行う形となった。氏康の強い影響力は、氏政の統治初期における安定をもたらした一方で、氏政自身の主体的なリーダーシップの発揮をある程度制約した可能性も否定できない。

天正8年(1580年)、氏政は嫡男である北条氏直に家督を譲った 10 。しかし、氏政自身も「御隠居様」として隠居後もなお強大な権力を持ち続け、特に外交や軍事といった重要な政策決定においては主要な役割を担い続けた 10 。この家督継承の背景には、当時敵対関係にあった武田勝頼との戦いを有利に進めるため、そして中央で勢力を急拡大していた織田信長との同盟関係を強化し、氏直と信長の娘との婚姻交渉を進めるという戦略的な判断があったと言われている 11 。若い氏直を当主とすることで、信長との新たな関係構築を円滑に進めようとしつつ、経験豊富な氏政が実権を握り続けることで、急変する戦国の情勢に対応しようとしたのであろう。これは、後継者育成と現体制の維持を両立させようとする試みであったが、結果として意思決定の遅延や対立を招くリスクも内包していた。

このような氏政と氏直による 二重権力体制 は、戦国時代において当主が隠居後も実権を握る例(例えば徳川家康と秀忠の関係 10 )が決して珍しくないことを考慮しても、特に豊臣秀吉との最終局面において、北条氏内部の迅速かつ統一された意思決定を妨げ、結果として北条氏滅亡の一因となったという評価がなされている 10 。この体制は、平時や対等な勢力との交渉においては機能したかもしれないが、秀吉のような圧倒的な力を持つ相手との存亡をかけた交渉においては、その構造的弱点を露呈した可能性がある。

2.3. 小田原評定:その実態と評価

「小田原評定」という言葉は、今日では「長引いて容易に結論の出ない会議・相談」の代名詞として広く知られている 5 。これは、天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐の際、北条氏内部で降伏か抗戦かの議論が紛糾し、いたずらに時間を浪費したという故事に由来する。この故事成語のイメージにより、氏政が無能な指導者であったかのような印象が広まる一因となった 6 。

しかし、**本来の「小田原評定」**は、後北条氏の統治に見られた合議制のシステムを指す言葉であった。当主の専制ではなく、重要な政策決定を重臣たちとの評議によって行うというもので 25 、特に三代目当主・氏康の時代に確立され、訴訟における公平性や公正さを担保する機能も持っていた 6 。この合議制は、後北条氏の統治の安定性と組織運営の成熟度を示すものであり、家臣団の意見を吸い上げ、合意形成を図るプロセスは、広大な領国を運営する上で有効に機能していたと考えられる。

豊臣秀吉の侵攻という未曾有の国難に際して行われた評定では、具体的な対応策として、富士川や黄瀬川に防衛線を築く案(この場合、氏政が本営の指揮を執り、氏直が防衛線の指揮を執るという役割分担も検討された)などが議論された記録が残っている 27 。また、徳川家康を通じて豊臣方から提示された降伏勧告の条件(例えば、北条親子の助命、領土の一部安堵、人質の派遣など)についても検討が加えられた 28 。参加したのは、氏政、氏直をはじめとする北条一門や重臣たちであった 5 。

この時の評定が長引いたことに対する評価は、結果論的な側面が強い。秀吉軍の圧倒的な兵力差、石垣山一夜城に代表される巧みな心理戦 5 を前に、北条氏が置かれた状況は絶望的であり、その中で最善の策を見出すことは極めて困難であった。合議制というシステムは、多様な意見を反映できるという長所を持つ反面、特に危機的状況下においては迅速な意思決定を妨げるという短所も露呈しやすい。氏政のリーダーシップが、この極限状況下でどのように機能したか(あるいは機能不全に陥ったか)が、歴史的評価の大きなポイントとなる。

「小田原評定」という言葉が持つこの二重性、すなわち本来の優れた合議制システムと、故事成語として知られる機能不全の会議という側面は、後北条氏の組織運営が抱えていた強みと弱みを象徴的に示していると言えるだろう。かつて領国支配の安定に貢献した評定システムが、最大の危機において意思決定の遅延を招き、結果として滅亡の一因となったとすれば、それは組織の成熟と硬直化がもたらすジレンマの一例と見なすこともできる。さらに、前述の氏政と氏直による二重権力体制が、評定における意見集約をより一層困難にした可能性も否定できない 6 。

第三部:戦国乱世の外交と軍事

3.1. 主要大名との関係

北条氏政の時代は、関東周辺の有力大名との間で、同盟と敵対が複雑に繰り返される、まさに戦国乱世の縮図であった。彼の外交手腕は、この流動的な情勢の中で後北条氏の勢力を維持し、拡大するために絶えず試され続けた。

武田信玄 との関係は、甲相同盟の締結から破綻、そして再締結という変転を辿った。天文23年(1554年)、甲相駿三国同盟の一環として、氏政は信玄の娘・黄梅院を正室に迎えた 1 。これにより、当初は武田氏と良好な同盟関係を築いた。しかし、永禄11年(1568年)、信玄が同盟国であった今川氏の領国・駿河への侵攻を開始すると、三国同盟は事実上崩壊し、甲相同盟も一時的に破綻する 7 。この際、北条氏は没落しつつあった今川氏真を支援し、武田軍と薩埵峠(さったとうげ)などで対峙した 5 。ところが、元亀2年(1571年)に父・氏康が死去すると、氏政は外交方針を転換し、再び武田氏と同盟を締結する(甲相同盟の復活) 13 。この背景には、宿敵である上杉謙信との対立が深刻化していたという事情があった 30 。武田信玄との一連の関係は、戦国時代の同盟がいかに各々の国益によって左右されるか、そして婚姻関係ですら大局的な戦略の前には反故にされ得るという非情な現実を如実に示している。

上杉謙信 とは、当初から激しい敵対関係にあった。永禄4年(1561年)、関東管領を名乗る謙信(当時は長尾景虎)は関東の諸大名を率いて小田原城を包囲したが、氏政は父・氏康と共に籠城策を採り、これを撃退することに成功した 1 。この謙信による小田原攻めは、氏政にとって大きな試練であったと同時に、領国統治における重要な転換点ともなった。この攻撃を契機として、氏政は領国内で禁止していた一向宗の布教を解禁するという宗教政策の変更を行っている 12 。これは、謙信方につく可能性のある勢力を懐柔し、領国の安定を図るための現実的な判断であったと言える。その後、武田信玄の駿河侵攻を受けて対武田戦略の必要性が高まると、永禄12年(1569年)頃には、かつての宿敵であった上杉謙信と越相同盟を締結するに至る 3 。この時、同盟の証として、氏政の弟である三郎(後の上杉景虎)が謙信の養子として越後へ送られた 30 。しかし、この越相同盟も長続きはせず、相互不信や戦略の不一致から、締結からわずか2年ほどで破綻してしまう 9 。その原因としては、両者の足並みが揃わなかったことや、北条氏が期待した上杉軍の援軍が実際には行われなかったことなどが挙げられている 30 。父・氏康の死も、この同盟破綻に影響を与えた可能性が指摘されている 30 。

織田信長・徳川家康 との関係もまた、時勢に応じて変化した。中央で織田信長が急速に勢力を拡大すると、北条氏は臣従を申し出る動きも見せた 3 。武田氏を滅亡させるため、徳川家康と同盟を結び、家康を通じて信長とも連携を図った 31 。天正10年(1582年)に本能寺の変で信長が横死すると、その権力の空白を突いて、北条氏は織田領であった上野国に侵攻し、神流川の戦いで織田軍の将・滝川一益を破り、勢力を拡大した 3 。その後、信濃・甲斐の領有を巡って徳川家康と一時対立したが、やがて和睦し、氏政の嫡男・氏直の正室として家康の娘・督姫を迎えることで同盟関係を強化した 5 。信長の死という中央の混乱を好機と捉えた迅速な軍事行動は、氏政の戦国武将としての機敏さを示すものであり、家康とは対立と和睦を繰り返しながらも、最終的には婚姻関係を通じて一定の協調関係を築いた。

今川氏 に対しては、甲相駿三国同盟の一角として、当初は友好関係にあった。氏政の母が今川氏の出身であったことも、その関係を深める要因であった 1 。しかし、武田信玄による駿河侵攻が始まると、北条氏は没落していく今川氏真を支援する立場を取った 29 。一時は、氏政の次男である国王丸(後の氏直)が氏真の養子となる話も進められた 10 。今川氏への対応には、かつての同盟国への義理と、自国の勢力圏維持という現実的な国益判断が交錯していた。

里見氏 とは、房総半島の覇権を巡って長年にわたり激しく対立した。国府台合戦 34 など、両者の間では数々の戦いが繰り広げられた。時には、三船山合戦のように北条方が手痛い敗北を喫することもあった 34 。里見氏との戦いは、北条氏の関東支配における重要な側面であり、氏政自身も国府台合戦で軍事指揮を執り、危機的状況を打開する活躍を見せたこともある 5 。

氏政の外交は、このように周辺の強大な大名との間で、同盟と敵対を巧みに使い分けながら勢力均衡を保ち、自勢力の維持・拡大を図るものであった。この伝統的な戦国時代の外交戦略は、武田、上杉といった強敵に囲まれた関東において、後北条氏が生き残り、一時は最大版図を築き上げる上で有効に機能した。しかし、豊臣秀吉という、従来の戦国大名の枠組みを超える圧倒的な力と全国統一という明確な目標を持つ勢力が登場すると、このバランス・オブ・パワーに依存した外交戦略はその限界を露呈することになる。秀吉が発令した「惣無事令」は、各大名間の私的な戦闘行為を禁じ、豊臣政権への絶対的な服属を求めるものであり、北条氏がこれまで行ってきた領土拡大や勢力均衡外交を根本から否定するものであった 16 。氏政が最後まで秀吉への上洛と臣従に踏み切れなかった背景には、この新しい秩序への適応の困難さ、そして何よりも関東の独立した覇者としての強い自負があったと考えられる。結果として、従来の外交戦略では対応できない新たな時代の到来に適応できず、後北条氏は滅亡への道を辿ることになったのである。

表2:主要関連大名との関係一覧

|

大名 |

関係の変遷(主な時期) |

主な出来事 |

典拠 |

|

武田信玄・勝頼 |

同盟(1554年~1568年頃、甲相同盟) → 敵対(1568年~1571年頃) → 再同盟(1571年~1579年頃) → 敵対 |

黄梅院との婚姻、駿河侵攻、薩埵峠の戦い、甲相同盟復活、御館の乱への介入、対武田強硬化 |

1 |

|

上杉謙信・景勝 |

敵対(~1569年頃) → 同盟(1569年~1571年頃、越相同盟) → 敵対 |

小田原城包囲戦、越相同盟締結(氏政弟・三郎が養子に)、同盟破綻、御館の乱(景虎支援) |

1 |

|

織田信長 |

従属的同盟模索(1570年代後半~1582年) |

対武田戦略での連携、氏直と信長娘の婚姻交渉(不成立) |

3 |

|

徳川家康 |

同盟(対武田) → 対立(甲斐・信濃争奪) → 和睦・同盟(氏直と督姫の婚姻) |

武田氏滅亡後の領土争い、小牧・長久手の戦い(中立)、小田原征伐前の交渉仲介 |

3 |

|

今川義元・氏真 |

同盟(甲相駿三国同盟) → 支援(氏真の代) |

氏政母が今川氏出身、武田氏の駿河侵攻時に氏真を保護、氏直が一時養子に |

1 |

|

里見義堯・義弘 |

長期にわたる敵対 |

国府台合戦、三船山合戦など房総半島を巡る攻防 |

34 |

|

豊臣秀吉 |

従属要求 → 対立・敵対 |

上洛要求、惣無事令、名胡桃城事件、小田原征伐 |

16 |

3.2. 主要な合戦と軍事行動

北条氏政は、その治世を通じて数多くの軍事行動に関与し、時には自ら陣頭指揮を執った。

小田原城防衛戦(対上杉謙信) :永禄4年(1561年)、上杉謙信(当時は長尾景虎)が10万とも言われる大軍を率いて小田原城を包囲した。この時、氏政は父・氏康と共に小田原城に籠城し、巧みな防衛戦術と兵站攻撃によって謙信軍を撤退に追い込んだ 1 。この戦いでの成功体験は、後の豊臣秀吉との小田原合戦においても籠城策を選択する大きな要因となった可能性がある 18 。

常陸小川台合戦 :天正6年(1578年)、佐竹義重を中心とする北関東の反北条連合軍が北条方の壬生氏を攻撃した際、氏政は自ら軍を率いて出陣し、これを救援した 14 。両軍は小川台で対峙したが、決定的な勝敗はつかず、引き分けに終わった 14 。この合戦は、北関東における北条氏の勢力拡大の過程で生じた重要な軍事衝突であり、氏政の軍事指揮官としての一面を示すものである。

神流川の戦い :天正10年(1582年)、本能寺の変により織田信長が横死すると、その混乱に乗じて、北条氏は織田氏の関東方面司令官であった滝川一益が支配する上野国に侵攻した。氏政は弟の氏邦、嫡男の氏直らと共に滝川軍を神流川で破り、上野国における北条氏の勢力を大きく拡大させることに成功した 3 。これは、中央政局の変動を好機と捉えた迅速かつ的確な軍事行動であり、氏政の戦略眼と決断力を示す事例と言える。

その他にも、氏政は房総の里見氏との間で繰り広げられた 国府台合戦 34 や、武田信玄の駿河侵攻に伴う 薩埵峠の戦い 5 など、多数の重要な軍事行動に関与し、後北条氏の領土拡大と勢力維持に努めた。

第四部:豊臣秀吉との対立と後北条氏の滅亡

4.1. 対立への道程と名胡桃城事件

天下統一を着々と進める豊臣秀吉は、関東に強大な勢力を保持する北条氏政・氏直親子に対し、再三にわたり上洛して臣従の意を示すよう要求した 29 。しかし、氏政はこれに容易に応じようとせず、むしろ小田原城の大規模な修築を行うなど軍備を強化し、秀吉との対決姿勢を次第に鮮明にしていった 29 。氏政がこのような強硬な態度を取った背景には、関東の覇者としての自負心、秀吉という新興勢力への不信感、あるいは中央の情勢に関する情報不足など、様々な要因が考えられる。また、前述したように、後北条氏の統治機構が官僚化し、合議制を重んじるあまり、このような国運を左右する重大な決断において迅速な対応ができなかった可能性も指摘されている 6 。

両者の緊張関係が極度に高まる中、天正17年(1589年)、決定的な事件が発生する。北条氏の家臣である猪俣邦憲が、秀吉が全国の大名に発令していた「惣無事令」(大名間の私的な戦闘を禁じる命令)に違反し、真田氏が領有する上野国の名胡桃城を武力で奪取したのである( 名胡桃城事件 ) 16 。この事件は、秀吉にとって北条氏討伐の格好の口実を与えることになった。これが北条氏側の統制の不備による偶発的な事件であったのか、あるいは秀吉側の巧みな挑発に乗ってしまった結果なのかについては、歴史家の間でも議論が分かれるところである。

いずれにせよ、秀吉はこの事件を理由に北条氏に対して宣戦を布告し 28 、「天道に背き、帝都に対して奸謀を企て、勅命に逆らう氏直に誅伐を加える」という大義名分を掲げて、小田原征伐へと踏み切ったのである 28 。

4.2. 小田原征伐:戦略、経過、敗因

天正18年(1590年)、豊臣秀吉は徳川家康、前田利家、上杉景勝らを従え、20万を超えるとも言われる空前の大軍を動員して小田原城を包囲した 18 。

これに対する 北条方の戦略 は、堅固な小田原城に籠城し、長期戦に持ち込むことであった。これは、かつて上杉謙信や武田信玄の大軍による攻撃を、小田原城での籠城によって撃退した成功体験に基づいていた 18 。小田原城は、城下町全体を囲い込むように築かれた全長9kmにも及ぶ巨大な「総構(そうがまえ)」 22 に代表される、当時最新鋭の防衛設備を誇っており、兵糧も十分に備蓄していたと伝えられる 36 。籠城策は、圧倒的な兵力差を考慮すれば他に有効な手段が少なかったという側面もあるが、秀吉の動員力、兵站能力、そして何よりも天下統一にかける執念と長期戦も辞さない構えを、氏政は見誤っていたと言わざるを得ない。

一方、 秀吉方の戦略 は多角的であった。まず、圧倒的な兵力で小田原城を完全に包囲し、兵糧攻めと心理的圧迫を同時に加えた。さらに、伊豆の山中城や相模の玉縄城など、小田原城の支城を各個撃破することで、北条氏の防衛網を切り崩し、小田原城を孤立させた。そして、特筆すべきは、小田原城を見下ろす笠懸山に、わずか短期間で本格的な城(石垣山一夜城)を築き上げ、北条方にその圧倒的な国力と技術力を見せつけたことである 5 。これは、北条方の戦意を挫く上で極めて効果的な心理戦であった。また、秀吉は包囲陣中で茶会を催したり、諸将を慰撫したりする 5 ことで、自軍の結束を維持し、余裕を内外に示すとともに、北条方にはさらなる絶望感を与えた。

経過 としては、約3ヶ月に及ぶ籠城戦が続いた 5 。しかし、北条方の期待とは裏腹に、秀吉軍の包囲は揺るがず、むしろ関東各地の北条方の支城が次々と陥落していった 5 。情報は遮断され、小田原城は完全に孤立無援の状態に陥った。

敗因を分析すると、以下の点が挙げられる。

第一に、秀吉軍の圧倒的な兵力と、それを支える高度な兵站能力である 18。

第二に、石垣山一夜城の建設に象徴される、秀吉の巧みな情報戦・心理戦が、北条方の士気を著しく低下させたこと 5。

第三に、北条方の戦略の限界である。過去の成功体験に固執した籠城策は、秀吉の新しい戦い方の前には通用せず、外交的にも完全に孤立していた。

第四に、「小田原評定」に象徴されるような、北条氏内部の意思決定の遅延や、抗戦派と和平派の対立があった可能性である 5。

第五に、兵農分離が進み専門的な戦闘集団となっていた秀吉軍に対し、依然として農民主体の兵が多かった北条軍という、兵の質の差も影響したとされる 18。

小田原征伐の勝敗を分けたのは、単なる兵力差や物量差だけではなかった。秀吉による巧みな情報戦と心理戦が、堅固な城壁に守られた北条方の将兵の心を内側から崩壊させ、戦意を喪失させた点が極めて大きい。氏政が過去の成功体験に囚われていたとすれば、秀吉のこのような新しい時代の戦い方に対応できなかったことは、必然的な結果であったのかもしれない。

4.3. 降伏と最期

天正18年(1590年)7月5日、追い詰められた北条氏は、嫡男・氏直が豊臣方に降伏し、小田原城は開城した 18 。

秀吉は、開城の条件として、当主である氏直の助命は認めたものの、今回の戦いの責任者として、隠居の身であった氏政とその弟・氏照、そして重臣の大道寺政繁、松田憲秀らに切腹を命じた 5 。

氏政は、同年7月11日(旧暦)、小田原城下の医師・田村安栖(あんせい)の屋敷において、弟の氏照と共に自刃して果てた 1。享年は52歳、あるいは53歳であったと伝えられる 2。

その際、氏政は二つの辞世の句を残したとされている。

「雨雲の おほえる月も 胸の霧も はらいにけりな 秋の夕風」 2

「我身今 消ゆとやいかに おもふへき 空よりきたり 空に帰れば」 2

これらの句には、滅びゆく武将の無念さと、ある種の諦観が込められているように感じられる。

氏政と氏照の首は京に送られ、聚楽第の一条戻橋に晒されたという 5 。嫡男・氏直は高野山へ追放されたが、その翌年には病により失意のうちに死去した 5 。これにより、戦国大名としての後北条氏は、約100年の歴史に幕を閉じたのである。

第五部:北条氏政の人物像と評価

5.1. 逸話(「汁かけ飯」など)から見る人物像

北条氏政の人物像を語る上で、最も有名な逸話の一つが**「汁かけ飯」**の話である。食事の際、氏政が飯に汁を一度かけたが、汁が少なかったのでもう一度かけ足した。これを見た父・氏康が、「毎日食事をしておきながら、飯にかける汁の量も正確に計れんとは。これでは、多くの家臣や領民の気持ちを推し量ることなどできまい。北条家もわしの代で終わりか」と嘆息したというものである 3 。この逸話は、日常の些細なことすら見通せないようでは、一国を治めることなどできないという教訓として解釈され、氏政を暗愚な当主とする評価の根拠としてしばしば引用されてきた 3 。

同様に、氏政の世間知らずや愚かさを示す逸話として**「麦飯」**の話も伝えられている。農民が麦を収穫しているのを見て、「あの麦で昼飯にしよう」と命じたところ、麦は収穫後すぐに食べられるものではなく、手間のかかる処理が必要であることを指摘されたという内容である 5 。

しかし、これらの否定的な逸話は、後北条氏滅亡という結果から逆算して形成されたり、あるいは特定の意図をもって後世に創作されたりした可能性が高いと指摘されている 5 。例えば、「汁かけ飯」の逸話の初出は江戸時代中期以降とされ、同時代史料には見られない 3 。

一方で、これらの逸話とは異なる氏政の側面を示すものも存在する。氏政の馬印(戦場での旗指物)は**「钁湯無冷所(かくとうむれいしょ)」**というものであった 38 。これは、「煮えたぎった湯の中には、一滴たりとも冷たい水は存在しない。つまり、戦場(あるいは困難な状況)においては、全身全霊で事に当たるべきである」という意味に解釈でき、武人としての覚悟や真摯な姿勢を示している可能性がある。

その他の人物像としては、性格は穏やかで家族思い、特に正室の黄梅院とは政略結婚でありながらも仲睦まじい夫婦であったと伝えられている 5 。黄梅院の死後、武田家との和睦が成立すると、その遺骨をもらい受けて手厚く葬ったという 5 。また、領民に寄り添う優しい殿様で、週に2回は百姓と共に畑仕事をしたという話や 5 、小田原征伐の際に積極的な戦闘を避けたのは領民に危害が及ばないようにするためであったという説もある 5 。外交においては、弟の氏照に一切を任せるなど、兄弟を深く信頼し、適切な役割分担を行っていた 5 。

これらの情報を総合すると、氏政の人物像は、単に「汁かけ飯」の逸話に代表されるような否定的なイメージだけでは捉えきれない多面性を持っていたことがわかる。歴史上の人物、特に敗者や滅亡した家の当主については、その結果を正当化するために否定的な逸話が創作・強調されやすい傾向がある。氏政の人物像を理解するためには、特定の逸話に囚われることなく、彼の行った実際の政策や具体的な行動、そして他の史料から多角的にアプローチし、肯定的な側面と否定的な側面の両方を公平に評価することが不可欠である。北条氏滅亡という結果が、その過程や人物評価に過度な影響を与えている可能性を常に念頭に置くべきであろう。

5.2. 指導者としての能力と限界

北条氏政の指導者としての能力については、肯定的な評価と否定的な評価の両方が存在する。

肯定的な評価 としては、まず、父・氏康が築いた後北条氏の基盤を継承し、さらに発展させ、一時は240万石とも言われる最大版図を築き上げた政治手腕が挙げられる 5 。内政においては、検地、税制改革、徳政令の実施、貨幣政策の整備など、領国経営に堅実な手腕を発揮した 12 。外交面では、武田信玄、上杉謙信、織田信長、徳川家康といった当代屈指の強敵と渡り合い、同盟と敵対を繰り返しながらも、巧みに勢力を維持・拡大していった 13 。また、北条一門や家臣団との協力体制を重視し、弟たちに大幅な権限を委譲するなど、組織運営にも長けていた側面が見られる 5 。例えば、国府台合戦においては、氏政自身の的確な采配が危機的状況にあった北条軍を救い、将兵から「前代未聞の総大将」と称賛されたという記録もある 5 。

一方で、 否定的な評価や限界 も指摘されている。最大のものは、豊臣秀吉の台頭という戦国時代の大きな地殻変動に対応できず、最終的に外交判断を誤り、後北条氏を滅亡へと導いたという点である 13 。小田原評定に象徴されるように、国家的危機に際しての意思決定の遅さや、秀吉の圧倒的な力に対する認識の甘さ、そして最後まで強硬な姿勢を崩さなかったことによる柔軟性の欠如が、その要因として挙げられる 5 。また、氏政と氏直による二重権力体制が、結果として意思決定の混乱を招いた可能性も否定できない 10 。さらに、前述の「汁かけ飯」の逸話に象徴されるような、細部への配慮の欠如や状況認識の甘さが、指導者としての資質を問われる要因となることもある(ただし、これらの逸話の信憑性については慎重な検討が必要である)。そして、後北条氏の強みでもあった官僚化された組織運営が、豊臣政権という新たな脅威に対しては、縦割り主義や柔軟性の欠如といった弊害を生み、それを克服できなかったことも、氏政の指導者としての限界であったと言えるかもしれない 6 。

5.3. 歴史的評価の変遷と再評価の視点

北条氏政に関する歴史的評価は、時代と共に変遷してきた。江戸時代以降、特に「汁かけ飯」の逸話などが広まるにつれて、北条氏を滅ぼした暗愚な当主として否定的に評価される傾向が強かった 3 。

しかし、近年では、そのような一面的な評価を見直し、氏政の事績を多角的に捉えようとする動きが活発になっている。彼が当主であった時代に後北条氏が最大版図を築き上げた事実 5 、安定した領国経営を行った内政手腕 12 、そして複雑な外交関係の中で勢力を維持・拡大した外交努力 13 などが再評価されつつある。

氏政を単に「愚将」として片付けるのではなく、彼が置かれていた戦国時代末期という時代の制約や、後北条氏という組織が抱えていた構造的な問題(例えば、官僚化の進展とその弊害 6 )なども考慮に入れた、より総合的な評価が求められている。戦国大名としての権力構造、特に隠居した前当主と現当主との間の権力分担という視点からの研究も進んでおり 39 、これは氏政と氏康、あるいは氏政と氏直の関係を理解する上で重要な示唆を与える。また、東国における自立的な村落と大名権力との関係性を解明する研究の中で、後北条氏の統治の実態が再検討されていることも注目される 40 。

歴史上の人物評価、特に敗者の評価は、その結末によって大きく規定されがちである。氏政の場合も、北条氏を滅亡させた当主という結果が、長らく彼の評価の基調となっていた。しかし、詳細な史料研究が進むにつれて、滅亡に至る「プロセス」や、それ以前の統治・外交における実績を重視する視点が強まっている。今後の氏政評価は、この「結果論」と「プロセス論」のバランスを取りながら、より客観的かつ多角的な視点から行われるべきであり、滅亡という結果が、その過程や人物評価に与えている過度な影響を常に意識する必要があるだろう。

結論:北条氏政が残したもの

北条氏政の生涯は、戦国時代の関東に一大勢力を築き上げた後北条氏の栄光と、豊臣秀吉による天下統一の波にのまれて滅亡に至る悲劇を象徴している。

後北条氏による約100年にわたる関東支配は、検地、税制の整備、法制度の確立などを通じて、後の徳川幕府による関東経営にも少なからぬ影響を与えたと考えられる。初代早雲以来の民政重視の思想 19 や、氏政が滅亡後に関東の民の安寧を徳川家康に託したという逸話 5 に見られるように、領民の生活安定への配慮は後北条氏の統治の特色であった。具体的な法制度や都市計画が徳川幕府に直接的に継承されたという明確な証拠は限定的であるが 41 、後北条氏が築き上げた安定した支配基盤や、整備されたインフラ(例えば、氏政が家康に渡したとされる水路図など 5 )は、新たに関東の支配者となった家康にとって無視できないものであったはずである。また、本拠地であった小田原城とその城下町の発展も、後北条氏の重要な遺産と言える 23 。

歴史における氏政の意義は、戦国時代末期における関東の最大勢力・後北条氏の最後の当主の一人として、中央集権化という時代の大きな流れに抗し、そして最終的に敗れた象徴的な人物であるという点にある。彼は、有能な領国経営者としての側面と、時代の変化に対応しきれなかった悲劇的な指導者としての側面を併せ持っていた。彼の生涯と後北条氏の滅亡は、戦国時代の終焉と新たな統一政権の確立という、日本史における大きな転換点を理解する上で、極めて重要な事例を提供する。そして、「小田原評定」という故事成語は、組織運営や意思決定における教訓として、形を変えながらも現代にまで語り継がれている。

文化的側面について(補足)

提供された資料からは、北条氏政個人の具体的な文化活動、例えば和歌や連歌、茶の湯への深い関与や、文化人を積極的に招聘・保護したといった詳細な情報は限定的である 45 。

しかしながら、後北条氏全体として文化への関心が高かったことはいくつかの事例からうかがえる。例えば、父・氏康が和歌の力で老狐を調伏したという伝説 46 や、二代当主・氏綱が京都の著名な文化人である狩野元信や三条西実隆らに依頼して酒伝童子絵巻を制作させた事例 46 などは、北条家が中央の文化と無縁でなかったことを示している。氏政自身についても、早雲寺に什器を寄進したという話 46 や、徳川家康から宇治茶を贈られていたという記録 45 から、一定の文化的素養は持ち合わせていたと推測される。

本拠地であった小田原の城下町は、後北条氏の庇護のもとで一定の文化が育まれた可能性は十分に考えられるが 23 、氏政が特に文化振興に注力したという具体的な記録は、現時点では明確ではない。戦国武将にとって文化活動は、単なる教養の証であるだけでなく、外交や情報収集の手段ともなり得た。氏政の文化への関与度が不明確な点は、彼の人物像をより深く理解する上での一つの課題と言えるかもしれない。あるいは、彼の治世が常に緊迫した政治・軍事情勢の中にあったため、文化面での顕著な活動記録が残りにくかったという可能性も考えられる。

引用文献

- 北条氏政(ホウジョウウジマサ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E6%94%BF-14951

- 北条氏政の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 | 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/59

- 北条氏政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E6%94%BF

- 四代氏政の時代 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/009/

- 北条氏政は何をした人?「秀吉をナメすぎて追い込まれ小田原評定 ... https://busho.fun/person/ujimasa-hojo

- 北条氏政を苦しめた組織の「官僚化」 | 歴史人 https://www.rekishijin.com/23322

- 黄梅院 (北条氏政正室) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%A2%85%E9%99%A2_(%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E6%94%BF%E6%AD%A3%E5%AE%A4)

- (第229号)甲斐・相模・駿河の三国同盟 (平成19年6月1日号) - 三島市 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn017273.html

- 北条氏照 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/hojo-ujiteru/

- 北条氏政の長男・北条氏直が辿った生涯|義父・家康と通じて北条 ... https://serai.jp/hobby/1142312

- 北条氏直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E7%9B%B4

- 関東六国を治めた、北条氏政が辿った生涯|秀吉に武田、今川、上杉と渡り合った関東の雄【日本史人物伝】 - サライ.jp https://serai.jp/hobby/1142201

- 信玄、謙信になれなかった北条氏政の判断ミスとは|Biz Clip(ビズ ... https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-014.html

- 小川台合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6

- 北条氏政 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/hojo-ujimasa/

- 小田原之战- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E4%B9%8B%E6%88%B0

- 名胡桃城- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%8D%E8%83%A1%E6%A1%83%E5%9F%8E

- 小田原合戦 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/011/

- 減税で民を喜ばせた最初の戦国大名、北条早雲|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-030.html

- 後北条氏(ゴホウジョウシ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F-66018

- おだわら紀行 - 小田原城 https://odawaracastle.com/global-image/units/upfiles/310-1-20190124083649_b5c48fa91481db.pdf

- 小田原城の歴史-北条五代 https://odawaracastle.com/history/hojo-godai/

- 小田原散策・歴史探訪 https://sanpo02.lolipop.jp/sanpo/2013/kanagawa/sanpo5589.html

- 勝って兜の緒を締めよ、北条氏綱の遺言 https://www.kamomesouzoku.com/16101885890679

- 北条氏の外交戦略 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/008/

- 小田原評定(オダワラヒョウジョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E8%A9%95%E5%AE%9A-452884

- 松田憲秀~小田原評定を主人の北条氏直とともに演出したナンバー2 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/5552?p=1

- 小田原征伐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90

- 北条氏政の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/84238/

- 『北条氏政』後北条氏の宿命を背負い強敵と戦い続けた眠れる獅子 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/person/hojoujimasa/

- [座談会]戦国大名 北条氏 —領国の支配と外交— /有光友學・山口 博・鳥居和郎 - 有隣堂 https://www.yurindo.co.jp/yurin/article/492

- 北条氏直の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/165

- 甲相駿三国同盟とは?|武田氏、北条氏、今川氏が締結した和平協定の成立から終焉までを解説【戦国ことば解説】 | サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト - Part 2 https://serai.jp/hobby/1119202/2

- 西上総ゆるゆるお城めぐり その3 三船山合戦跡① http://awaya-daizen.cocolog-nifty.com/zatsubun/2020/03/post-acb58b.html

- 三船山の戦い古戦場:千葉県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/mifuneyama/

- 「餓死か討ち死にか」のブラック労働を迫られた豊臣軍が奮戦し ... https://president.jp/articles/-/74015?page=1

- なぜ秀吉は小田原城をあっという間に落とせたのか…戦国時代最強 ... https://president.jp/articles/-/74397?page=1

- 北条氏政の「汁かけ飯」は後世の創作 http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-e356.html

- 研究者詳細 - 久保 健一郎 https://w-rdb.waseda.jp/html/100000602_ja.html

- 博士論文一覧 - 研究・教育・社会活動 - 一橋大学大学院社会学研究科・社会学部 https://www.soc.hit-u.ac.jp/research/archives/doctor/?choice=exam&thesisID=126

- 第 1 問 解答 https://www.toshin.com/kyotsutest/data/3123/nihonshi-tankyu.pdf

- 17世紀の大都市計画―江戸のまちづくり | 東京 日本橋 | 日本文化の今と昔を体験できるまち https://nihombashi-tokyo.com/jp/history/310.html

- 江戸時代の地方都市にあった活気を取り戻す首都機能移転 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/onlinelecture/lec112.html

- 小田原城下町は深〜い?! 一日満喫・歴史欲張りコースをご紹介 - 城びと https://shirobito.jp/article/286

- 北条氏規(ほうじょううじのり)と「茶の湯」文化 | 神奈川県立歴史 ... https://ch.kanagawa-museum.jp/monthly_choice/2022_07

- 北条五代にまつわる逸話 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/hojo/p17445.html

- 北條氏ゆかりの戦国武将サミット https://www.sengoku-busho-summit.com/

- 郷土読本「小田原」 - おだわらデジタルミュージアム https://odawara-digital-museum.jp/kids/book/