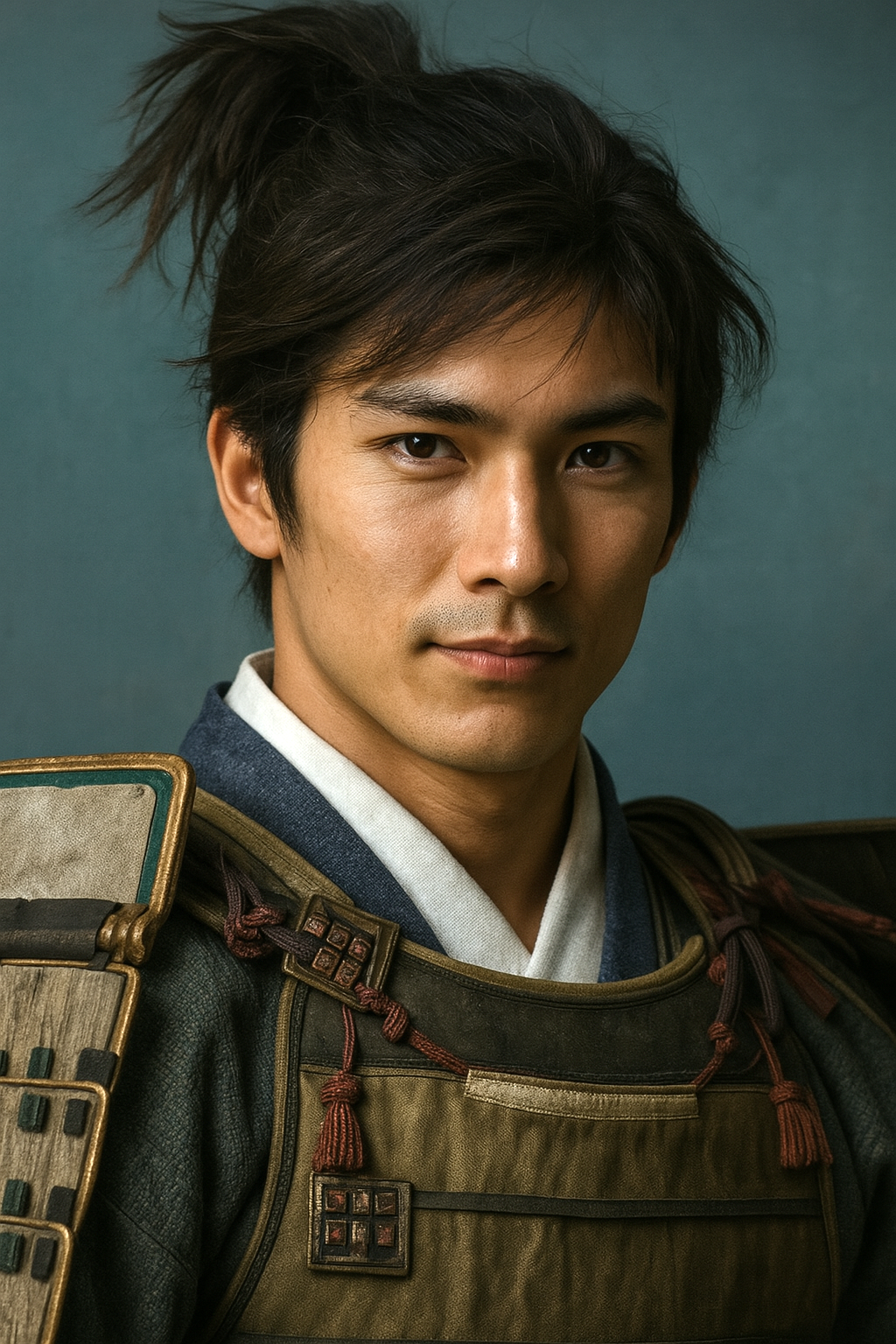

北条氏盛

北条氏盛は後北条氏滅亡後、父氏規と徳川家康の絆を活かし、豊臣・徳川政権下で家名を再興。河内狭山藩初代藩主となり、激動の時代を乗り越え、北条家の命脈を近世へと繋いだ稀有な継承者。

残照の継承者―河内狭山藩初代藩主・北条氏盛の生涯

序章:滅びざる「北条」―氏盛という存在の歴史的意義

関東に百年の覇を唱えた戦国大名、後北条氏。その栄華は天正18年(1590年)、豊臣秀吉の圧倒的な武力の前に潰え、宗家は事実上の滅亡を迎えた。しかし、その血脈は歴史の奔流から完全に消え去ったわけではなかった。一門の分家から身を起こし、滅亡の淵から家名を再興させ、近世大名として未来へと繋いだ人物、それこそが本報告書の主題である北条氏盛である。

彼の生涯は、戦国乱世の終焉と、徳川幕藩体制という新たな時代の黎明が交差する、巨大な歴史の転換点を映し出す鏡と言える。氏盛の名は、父祖である北条早雲や氏康、あるいは悲劇的な最期を遂げた氏政、氏直といった人物たちの影に隠れ、これまで光が当てられる機会は多くなかった。しかし、彼の存在なくして、後北条氏の命脈が明治の世まで続くことはなかったのである。

本報告書は、北条氏盛個人の事績を単に追うに留まらない。彼が如何にして滅亡を免れ、大名家としての再生を成し遂げたのか。その背景に存在する、父・北条氏規の卓越した外交戦略、徳川家康との深き因縁、そして豊臣・徳川という二つの天下人の政治的思惑を多角的に分析する。これにより、単なる幸運な生き残りではない、時代の要請に応えた「継承者」としての北条氏盛の歴史的意義を、徹底的に解明することを目的とする。

第一部:落日の名門―誕生から小田原合戦まで

1. 後北条氏の黄昏と氏盛の出自

天正5年(1577年)、北条氏盛は、後北条氏三代当主・氏康の五男(一説に四男)にあたる北条氏規の嫡男として生を受けた 1 。通称は助五郎といい、幼少期を過ごした 1 。彼の血筋は、後北条一門の中でも特に傑出したものであった。父・氏規が氏康の子であることは言うまでもないが、母は「地黄八幡」の旗印でその武勇を天下に轟かせた名将、玉縄城主・北条綱成の娘であった 1 。氏盛は、後北条氏が誇る統治と武勇、その双方の血を色濃く受け継ぐ、まさにサラブレッドとしてこの世に生を受けたのである。

氏盛が誕生した天正年間は、後北条氏にとって最後の栄光と、忍び寄る黄昏が交錯する時代であった。中央では織田信長が「天下布武」を掲げてその勢力を急拡大し、その波は着実に関東にも及ぼうとしていた。関東内部においても、後北条氏は佐竹氏や宇都宮氏といった反北条連合との間で激しい抗争を繰り広げており、予断を許さない状況が続いていた 5 。後北条氏がその版図を最大に広げた時期である一方、天下統一という巨大な歴史の奔流が、刻一刻とその足元に迫っていたのである。

このような時代のうねりの中で成長した氏盛は、天正17年(1589年)11月10日、13歳で元服を迎える。元服の儀は、時の後北条氏当主であり、従兄にあたる北条氏直の許で行われ、氏直から後北条氏の通字である「氏」の一字を授かり、「氏盛」と名乗ることとなった 6 。これは単なる命名行為ではなく、彼が後北条一門の正式な一員として、その未来を担うべき存在と認められたことを示す重要な儀式であった。しかし、そのわずか数ヶ月後、彼と北条一門は、その存亡を賭けた未曾有の国難に直面することになる。

2. 父・北条氏規の外交と徳川家康との絆

北条氏盛の生涯、そして後北条氏の家名存続を語る上で、父・北条氏規の存在は決定的に重要である。氏規は、兄である四代当主・氏政の統治下において、単なる一門の将にとどまらず、西国方面、特に徳川家康との外交交渉を一手に担う、極めて重要な役割を果たしていた 7 。彼は武勇に優れるだけでなく、冷静な判断力と、大局を見通す理知的な外交感覚を兼ね備えた人物であったと評されている 8 。

氏規と家康の関係の源流は、二人の少年時代にまで遡る。氏規は後北条氏と今川氏との同盟の証として、幼少期を今川家の人質として駿府(現在の静岡市)で過ごした。そしてこの時期、同じく人質として駿府にいたのが、松平竹千代、後の徳川家康であった 7 。『武徳編年集成』などの後世の記録によれば、二人の屋敷は隣同士であったとさえ伝えられており、多感な時期を共に過ごす中で、単なる政略的な関係を超えた個人的な信頼関係が育まれたと考えられている 8 。

この少年時代の旧交は、成人してそれぞれの家で重責を担うようになってからも、強固なパイプとして機能し続けた。天正10年(1582年)の天正壬午の乱後の和睦交渉や、天下人となった豊臣秀吉への臣従を巡る交渉において、家康は常に氏規を北条側の信頼できる窓口として重視した 8 。現存する家康から氏規に宛てた起請文には、何があっても氏規を見捨てないと神仏に誓う文言まで記されており、両者の関係が極めて親密であったことを物語っている 13 。

この関係性は、後北条一門の運命を大きく左右する。家中において、当主・氏政やその弟・氏照らが豊臣秀吉に対して強硬な姿勢を取り続ける中で、氏規は一貫して穏健な対話路線を模索した。彼が築き上げた家康との個人的な信頼関係は、他の北条一門にはない、氏規・氏盛父子にとって最大の政治的資産であり、来るべき国難に対する一種の「政治的保険」とも言うべきものであった。北条家が滅亡の危機に瀕した際、この「氏規=家康ライン」こそが、唯一の命綱となるのである。

3. 天正18年、小田原の陣

天正17年(1589年)、北条家の家臣である猪俣邦憲が、秀吉の裁定によって真田昌幸の所領とされた上野国・名胡桃城を奪取するという事件が発生する 15 。秀吉が全国の大名に発した「惣無事令」への明確な違反と見なした秀吉は、これを口実に、ついに北条氏討伐の軍を発することを決定した。北条家中では、秀吉に降伏し上洛すべきか、徹底抗戦すべきかを巡って議論が紛糾し、いわゆる「小田原評定」が繰り返されたが、最終的には難攻不落と謳われた小田原城での籠城策が選択された 15 。

開戦が決するや、父・氏規は伊豆国・韮山城の守将として、豊臣軍の侵攻に対する最前線に立つこととなった 18 。氏規は、織田信雄を総大将とする4万とも言われる豊臣方の大軍を、わずか3,600余の寡兵で迎え撃ち、4ヶ月以上もの間、城を固守し続けるという驚異的な籠城戦を展開した 8 。これは単なる武人としての意地を示すだけでなく、豊臣方との和平交渉の可能性を探るための貴重な時間を稼ぐという、高度な戦略的判断に基づくものであったと考えられる。

しかし、20万を超える秀吉軍の圧倒的な物量の前に、小田原城の支城網は次々と崩壊していく。関東への入り口を守る要衝・山中城はわずか半日で陥落し、その報は小田原城内の将兵に大きな衝撃を与えた 5 。やがて小田原城は完全に包囲され、秀吉は城を見下ろす笠懸山に、天守まで備えた「石垣山城」を築き、長期戦の構えを見せる。万策尽きた中、氏規は旧知の徳川家康らの説得を受け入れ、ついに韮山城を開城した 8 。

これに続き、本城である小田原城も開城し、当主・氏直は降伏。ここに、約百年にわたる後北条氏の関東支配は終焉を迎えた。戦後、開戦の主導者と見なされた前当主・氏政と、主戦派の中心人物であった弟・氏照は切腹を命じられた。一方、氏直は家康の娘・督姫を正室としていたこともあり助命され、高野山への追放処分となった 15 。氏規と、当時14歳であった氏盛も、この氏直に付き従い、高野山へと向かうこととなったのである 19 。『北条五代記』には、氏規が二人の兄の介錯を務めた直後、その刀で後を追って自害しようとしたところを、検視役として居合わせた井伊直政が必死に押しとどめて説得し、思いとどまらせたという壮絶な逸話が残されている 8 。この出来事は、一門の終焉を見届けた氏規の悲痛な胸中と、彼を生かそうとする徳川方の強い意志を象徴している。

第二部:再生への道程―豊臣・徳川政権下での立身

1. 北条家名跡の継承

高野山での蟄居生活が始まった後北条一門であったが、その運命は再び大きく動く。天正19年(1591年)、豊臣秀吉は氏直の罪を赦免し、河内などに1万石の所領を与え、大名としての復帰を許した。氏直は大坂に移るが、同年11月、当時流行していた疱瘡(天然痘)を患い、30歳の若さでこの世を去ってしまう 1 。氏直には男子がおらず、これにより北条早雲から五代にわたって続いた後北条氏宗家の嫡流は、ここに完全に断絶することとなった 22 。

宗家嫡流の断絶は、北条家の名跡そのものの消滅を意味しかねない危機であった。しかし、ここで異例の措置が取られる。氏直の叔父にあたる北条氏規が家督を継承したと見なされ、さらにその嫡男である氏盛が、亡き氏直の養子という形式を取ることになったのである 3 。これは、滅亡した大名家の扱いとしては極めて稀なことであった。この背景には、関東に巨大な勢力を誇った「北条」という名跡を完全に歴史から抹消することなく、統治可能な形で存続させることで、自らの支配体制の安定化を図ろうとする豊臣政権、そしてその背後で氏規・氏盛父子のために奔走したであろう徳川家康の強い意向が働いた結果と推察される。氏盛は、従兄であり養父となった氏直の死によって、図らずも北条家の未来をその双肩に担うこととなったのである。

2. 豊臣大名としての第一歩

北条家の名跡を継承した氏盛に対し、豊臣秀吉は具体的な処遇をもって応えた。氏直の死後、氏盛は氏直の遺領の一部であった下野国足利(梁田郡)において4,000石の所領を与えられた 1 。これにより、彼は父・氏規とは独立した形で知行を得る、豊臣政権直属の小大名として、北条家の再興に向けた第一歩を踏み出した。この措置は、秀吉が北条家に対して示した寛大さを天下にアピールすると同時に、北条家の残存勢力を自らの支配体制に円滑に組み込むための、高度な政治的判断であった。

豊臣大名となった氏盛は、新たな主君である秀吉への忠勤に励んだ。天正19年(1591年)に奥州で九戸政実の乱が起こると、徳川家康の軍に従い出陣している 1 。さらに、文禄元年(1592年)から始まった文禄の役(朝鮮出兵)においては、父・氏規と共に九州の肥前名護屋城に在陣した記録が残っている 1 。当時の陣立書によれば、氏盛は「北條助五郎」として二百騎を率いたとされ、豊臣政権の一員として軍役をしっかりと果たしていたことがわかる 20 。これらの奉公は、かつての関東の覇者が、今や完全に秀吉の天下に服属したことを内外に示す、象徴的な意味合いを持っていた。氏盛は、父・氏規と共に、雌伏の時を耐えながら、新たな時代における生き残りの道を模索し続けたのである。

3. 関ヶ原の決断と大名への復帰

氏盛と北条家の運命を決定づける天下分け目の戦いが、目前に迫っていた。慶長5年(1600年)2月、関ヶ原の戦いの火蓋が切られるわずか半年前、父・北条氏規が56年の生涯を閉じた 1 。これにより、氏盛は名実ともに北条家の家督を一身に背負うこととなった。

同年、徳川家康率いる東軍と石田三成ら西軍が激突する関ヶ原の戦いが勃発すると、氏盛は一切の迷いなく東軍に与した 19 。父・氏規と家康との長年にわたる深い関係を考えれば、これは当然の、そして唯一の選択であった。記録によれば、氏盛は東軍の西尾吉次隊に属してこの歴史的な決戦に参陣したとされる 6 。

東軍の勝利後、家康はその論功行賞において、氏盛の忠義に報いた。家康を中心とする豊臣大老は、氏盛が下野国に有していた4,000石の本領を安堵すると共に、亡き父・氏規の遺領であった河内国7,000石(史料によっては約6,980石ともされる 3 )の相続を正式に許可したのである 1 。これにより、氏盛の所領は合計1万1,000石となり、彼は石高1万石以上の「大名」へと返り咲いた。これが、その後約270年にわたり幕末まで続く、河内狭山藩の誕生の瞬間であった。

この北条家の再興劇は、単なる幸運や恩情によるものではない。それは、豊臣・徳川という二人の天下人の政治的思惑が交差する中で実現した、計算された二段階のプロセスであったと分析できる。第一段階は、秀吉による「再興」である。秀吉は氏直の死後、氏盛に4,000石を与えることで、関東の覇者の名跡を自身のコントロール下に置き、その寛大さを示すことで他の大名への威信を高めた。この時点での氏盛は、あくまで秀吉配下の小領主に過ぎなかった。

第二段階は、家康による「完成」である。家康は関ヶ原の戦後、氏盛に父の遺領を加増し、1万石を超える大名へと引き上げた。これは、関ヶ原での論功行賞という大義名分のもと、父・氏規との旧交に報いるという個人的な側面を持ち合わせつつ、何よりも、秀吉が「再興」した北条家を、自らの手で「大名」として完成させることで、北条家の庇護者が秀吉から家康へと完全に移行したことを天下に示す、極めて象徴的な行為であった。秀吉が撒いた「再興の種」を、家康が「大名という果実」として収穫したのである。氏盛の生涯は、まさにこの天下の権力の移行期そのものを体現していたと言えよう。

第三部:初代藩主・北条氏盛の実像

1. 河内狭山藩の黎明

関ヶ原の戦いを経て、1万1,000石の大名となった北条氏盛は、河内狭山藩の初代藩主として新たな歩みを始めた。しかし、その治世の初期において、藩の拠点は領地である河内国狭山(現在の大阪狭山市)には置かれていなかった。氏盛は、父・氏規が豊臣政権下で大坂に構えていた屋敷があった久宝寺町(現在の大阪市中央区)を拠点とし、そこから領地を統治する形をとった 25 。藩の政庁とも言うべき陣屋が、領内の狭山池のほとり、池尻村に築かれるのは、氏盛の死後、二代藩主となった息子・氏信の治世である元和2年(1616年)のことであった 1 。したがって、氏盛の治世は、藩政の黎明期、その基盤を築く準備段階にあったと位置づけられる。

家康が征夷大将軍に就任し、江戸に幕府を開くと、氏盛は徳川家の家臣、すなわち外様大名として正式に幕藩体制の中に組み込まれていった 6 。その証として、慶長11年(1606年)5月11日には、従五位下・美濃守に叙任されている 4 。これは、彼が単なる旧家の生き残りではなく、新たな徳川の世において正式な大名として認知されたことを示すものであり、北条家再興が名実ともに達成された瞬間であった。

2. 私生活と人物像

氏盛自身の人物像を直接的に伝える逸話や書状といった史料は、残念ながら豊富には残されていない。しかし、彼の経歴や周辺の人間関係から、その姿を浮かび上がらせることは可能である。

氏盛の正室は、船越景直(五郎右衛門)の娘であった 32 。父の景直は、もとは淡路の国衆であったが、豊臣秀吉に仕え、茶人としても知られた人物であった。関ヶ原の戦いでは東軍に属して功を挙げ、徳川幕府の旗本となっている 35 。この婚姻は、徳川政権下で大名として生きる氏盛の立場を安定させ、幕府との関係を円滑にする上で、極めて理に適った政略的な側面を持っていたと考えられる。この正室との間には、後に二代藩主となる嫡男・氏信が生まれている 36 。

氏盛の人物像を推察するに、彼は父・氏規の理知的で冷静な側面を色濃く受け継いでいたのではないだろうか。後北条氏滅亡という絶望的な状況から、豊臣政権下では忠実に臣従の礼を尽くし、天下分け目の関ヶ原では的確な状況判断で家康方につく。その一連の行動には、感情に流されることなく、家名を存続させるという大目的のために、現実的な最善手を選択し続ける冷静さと、時代の流れを見極める確かな眼力が感じられる。父から受け継いだ家康との関係という最大の資産を最大限に活用し、派手さはないものの、着実に家名再興という大任を成し遂げた彼は、堅実な資質の持ち主であったと評価できるだろう。

3. 早すぎる死と後世への遺産

大名への返り咲きを果たし、これから藩政の基礎を本格的に築いていこうという矢先、氏盛の人生はあまりにも早く終わりを迎える。慶長13年(1608年)5月18日、北条氏盛は死去した 1 。享年32。その死因について具体的な記録は見当たらないが、当時の平均寿命を考慮しても、あまりにも早すぎる夭折であった。彼の墓所は、父・氏規が建立し、自らの菩提寺とした大阪市天王寺区の浄土宗寺院・専念寺に、父と並んで今も静かに眠っている 37 。

氏盛の藩主としての在位期間はわずか8年であり、具体的な治績として語られるものは少ない。しかし、彼の最大の功績は、藩政そのものよりも、後北条氏という戦国大名家の遺産を、江戸時代の幕藩体制という新たな器へと無事に移し替え、次代へと繋ぐ「橋渡し役」を完璧に果たした点にある。彼の歴史的役割は、藩を創設し発展させる「創業者(ファウンダー)」というよりも、むしろ、激動の時代を乗り越え、家の存続を確定させる「継承者(トランジショナル・フィギュア)」であったと定義できる。

北条家の近世大名としての再生は、いわば三代にわたるリレーによって成し遂げられた。第一走者である父・氏規が、徳川家康との外交関係という「命綱」を築き、第二走者である氏盛が、その命綱を頼りに時代の荒波を乗り越え、「大名」という公的な資格(ステータス)を確保した。そして、第三走者である息子・氏信が、その資格を基に狭山に陣屋を建設し、藩の「物理的基盤」を固めたのである。氏盛の短い生涯は、このリレーにおける最も重要かつ困難な区間を、見事に走りきったことにこそ、その真価がある。彼が繋いだ命脈は、その後、狭山藩北条家として12代にわたって続き、明治維新を迎えることになったのである 22 。

終章:北条氏盛が歴史に遺したもの

北条氏盛の生涯は、北条早雲の国盗りや、氏康の関東制覇といった、父祖たちが繰り広げた華々しい武功譚に彩られたものではなかった。また、領国を大きく広げるような派手な活躍も、後世に語り継がれるような劇的な逸話も少ない。しかし彼は、歴史が大きく転換する時代の狭間で、最も困難な役割の一つである「継承」という大事業を成し遂げた人物として、再評価されるべきである。

彼の成功は、決して偶然の産物ではない。それは、父・北条氏規が長年にわたって築き上げた、徳川家康との深い信頼関係という無形の遺産と、それを的確に活かした氏盛自身の冷静な状況判断能力の賜物であった。豊臣政権下では雌伏の時を耐え、天下分け目の関ヶ原では迷うことなく勝者となるべき陣営を選択し、滅亡寸前であった名門「北条」の名を、近世大名として未来へと繋いだ。

戦国の英雄たちが、あるいは時代の変化に対応できず、あるいは誇りを守るために、次々と歴史の舞台から消え去っていく中、氏盛は新たな時代の秩序の中で生き抜く道を選び、そして成功した。彼は、戦国という時代の燃え尽きようとする「残照」をその身に受け止め、それを江戸という新たな時代の「黎明」の光へと、確かに繋いでみせたのである。彼こそは、稀有にして重要な「継承者」として、歴史にその名を静かに、しかし確かに刻んでいる。

付属資料

表1:北条氏盛 関連人物略系図

|

北条氏康 |

|

徳川家康 |

|

│ |

|

│ |

|

├─ 北条氏政 (4代当主) |

┬─ 北条氏直 (5代当主) |

┬─ (正室) 督姫 |

|

│ |

│ (養父) |

│ |

|

├─ 北条氏照 |

└─ (養子) 北条氏盛 (初代狭山藩主) |

|

|

│ |

|

|

|

└─ 北条氏規 (氏盛の父) |

┬─ 北条氏盛 |

|

|

|

│ (妻) |

|

|

北条綱成 |

└─ (母) 綱成の娘 |

|

|

│ |

|

|

|

└─ (娘) |

|

|

(注:本系図は、本報告書で言及される主要人物の関係性を簡略化して示したものである)

表2:北条氏盛 年表

|

年代(西暦) |

元号 |

年齢 |

出来事 |

典拠 |

|

1577年 |

天正5年 |

1歳 |

北条氏規の嫡男として誕生。 |

1 |

|

1589年 |

天正17年 |

13歳 |

11月、従兄・北条氏直の下で元服、「氏盛」と名乗る。 |

6 |

|

1590年 |

天正18年 |

14歳 |

小田原征伐。後北条氏が豊臣秀吉に降伏。父・氏規と共に氏直に従い高野山へ。 |

15 |

|

1591年 |

天正19年 |

15歳 |

11月、北条氏直が病没。氏直の養子となり、秀吉より下野国足利に4,000石を拝領。 |

1 |

|

1592年 |

文禄元年 |

16歳 |

文禄の役。父・氏規と共に肥前名護屋に在陣。 |

1 |

|

1600年 |

慶長5年 |

24歳 |

2月、父・氏規が死去。関ヶ原の戦いで東軍に属す。戦後、家康より父の遺領・河内7,000石を安堵され、計11,000石の大名となる。河内狭山藩が成立。 |

1 |

|

1606年 |

慶長11年 |

30歳 |

5月、従五位下・美濃守に叙任される。 |

6 |

|

1608年 |

慶長13年 |

32歳 |

5月18日、死去。 |

1 |

引用文献

- 北条氏盛 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HoujouUjimori.html

- 北條氏規はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E6%A2%9D%E6%B0%8F%E8%A6%8F

- 北条氏盛(ほうじょう うじもり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E7%9B%9B-1107541

- 北条氏盛とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E7%9B%9B

- 小田原征伐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90

- 北条氏盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E7%9B%9B

- 北条 氏規 - 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/dm/gohojyo/relation/d_houjyo_08.html

- 北条氏規 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E8%A6%8F

- 北条家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/houzyouSS/index.htm

- 今日は北条氏規の命日~菩提寺から知る伊豆への想い http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-1e691d.html

- 北条氏規(ほうじょううじのり)と「茶の湯」文化 - 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/monthly_choice/2022_07

- 北条氏規(ほうじょううじのり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E8%A6%8F-132134

- 家康と北条氏規の、わりない仲 http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2023/09/post-2d629e.html

- 北条氏政、弟氏規を秀吉のもとに上洛させる(「どうする家康」147) https://wheatbaku.exblog.jp/33107178/

- 小田原征伐 ~豊臣秀吉の北条氏討伐 - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/sengoku/ikusa/odawara-seibatu.html

- 徳川家康の「小田原合戦」|家康が関東転封になった秀吉の北条征伐【日本史事件録】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1131745

- 小田原合戦 北条氏5代100年の最後 - 城びと https://shirobito.jp/article/376

- 1590年 小田原征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1590/

- カードリスト/北条家/北054北条氏盛 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1675.html

- 肥前 北条氏盛陣-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hizen/nagoya-hojoujimori-jin/

- 第3章 大阪狭山市の歴史文化の変遷 https://www.city.osakasayama.osaka.jp/material/files/group/52/rekibun3.pdf

- 北条氏政の長男・北条氏直が辿った生涯|義父・家康と通じて北条家存続の道を探る五代目当主【日本史人物伝】 | サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト - Part 2 https://serai.jp/hobby/1142312/2

- 後北条氏/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/98166/

- 関東の一大勢力だった北条氏が一瞬にして滅びた理由 - サライ.jp https://serai.jp/hobby/66980

- 狭山藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E8%97%A9

- 後北条氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F

- 狭山陣屋 : 小田原合戦後に赦免された北条氏が立藩した地。 - 城めぐりチャンネル https://akiou.wordpress.com/2016/11/13/sayama-jinya/

- 狭山北条氏について - 大外郭の会 ブログ https://daigaikakunokai.blogspot.com/2019/02/blog-post.html

- 狭山藩北条氏 - 富田林市-文化財デジタルアーカイブ:富田林市史 第二巻 (本文編Ⅱ) https://adeac.jp/tondabayashi-city/texthtml/d000020/cp000002/ht000189

- 河内狭山藩北条家の紹介1 | みどりの木のブログ https://ameblo.jp/idryou/entry-12050117415.html

- 狭 山 藩 陣 屋 跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/25/25969/19004_1_%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E8%97%A9%E9%99%A3%E5%B1%8B%E8%B7%A1.pdf

- 郷土士の歴史探究記事 その67 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-f80a1e.html

- 船越永景とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%88%B9%E8%B6%8A%E6%B0%B8%E6%99%AF

- 船越永景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E8%B6%8A%E6%B0%B8%E6%99%AF

- 三好家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/miyosiSS/index.htm

- 北条氏信 (狭山藩主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E4%BF%A1_(%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E8%97%A9%E4%B8%BB)

- 大阪府大阪市 専念寺/北条氏盛墓所 | 試撃行 https://access21-co.xsrv.jp/shigekikou/archives/27650

- 【販売中】令和元年度大阪狭山市立郷土資料館企画展「さやまのお殿さまー藩主北条氏の足跡ー」の図録販売について | 大阪府立狭山池博物館 https://sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/?p=3830