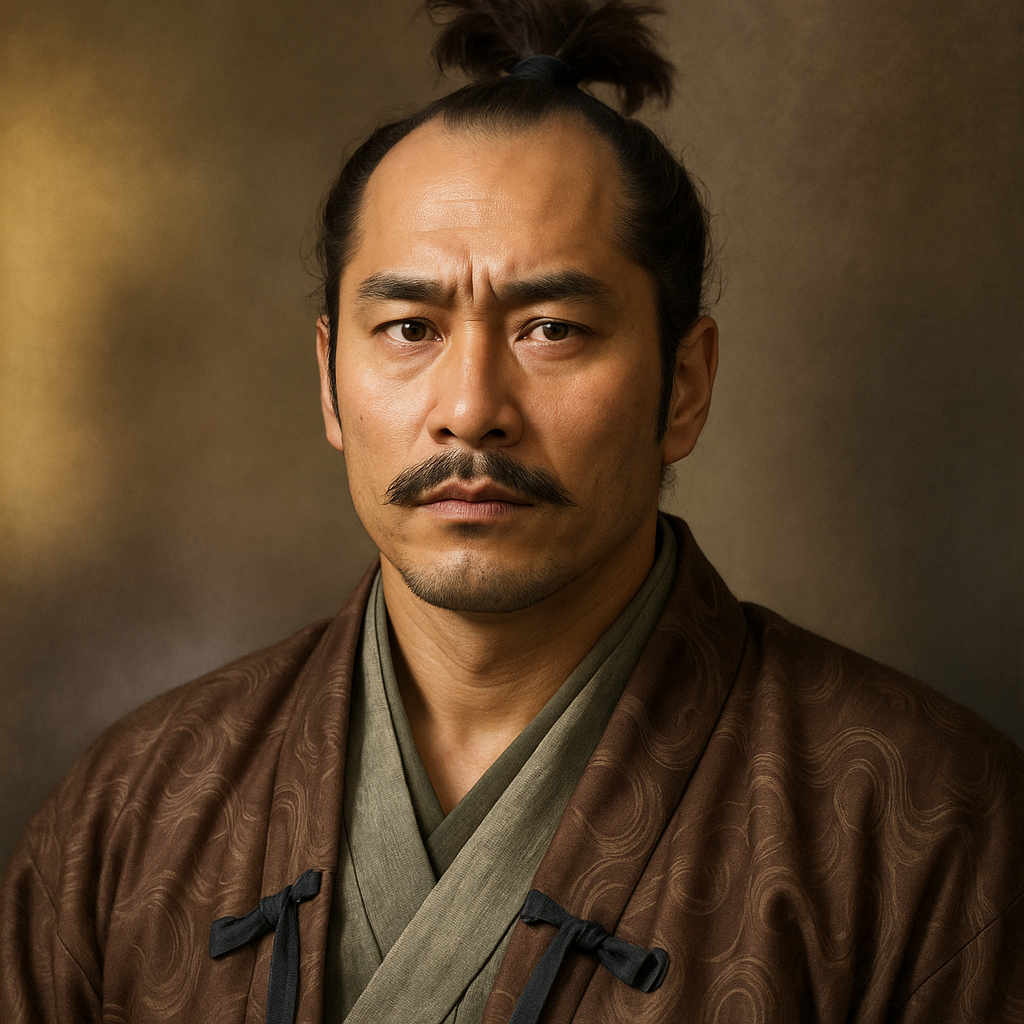

北条高広

北条高広は上杉謙信に仕え、度々離反と帰参を繰り返した武将。御館の乱で景虎方につき、謙信死後は武田・滝川・後北条と主君を変え波乱の生涯を送った。

戦国武将 北条高広の生涯と実像

序論:北条高広という武将

北条高広(きたじょう たかひろ)は、戦国時代に越後国を拠点とした国人領主であり、特に越後の龍と称された上杉謙信の家臣として、その武勇と複雑な生涯で知られる人物である。彼の名は、謙信麾下の武将として数々の戦功を挙げた一方で、主君に対する度重なる離反と帰参を繰り返した特異な経歴によって、戦国史に独特の足跡を印している 1 。越後の国人衆が守護代長尾氏(後の上杉氏)の権力確立の過程で揺れ動く中、高広の行動は、単なる個人的な資質の問題に留まらず、当時の国人領主たちが置かれた不安定な立場や、自己の勢力維持と拡大を模索する中で直面したジレンマを色濃く反映しているものと考えられる。武田信玄や関東の後北条氏といった強大な隣国からの調略が渦巻く中で、高広の選択は、戦国という時代の生存戦略そのものであったとも言えよう。

その生涯は、主君を幾度も変え、忠誠と裏切りが交錯する波乱に満ちたものであり、現代的な「忠誠」の観点からは容易に理解し難い側面を持つ 2 。しかし、戦国時代における主従関係の流動性や、家名の存続を最優先とする武家の価値観を考慮に入れるならば、彼の行動原理は異なった光を帯びてくる。高広にとっての「忠誠」とは、特定の個人への絶対的な服従ではなく、激動する状況下で自己と一族の存続を図るための最善の選択を意味したのかもしれない。本報告では、現存する史料や研究成果に基づき、北条高広の出自、上杉謙信との関係、謙信死後の動向、そしてその人物像の多面性に迫り、戦国時代における一武将の実像を明らかにすることを目的とする。

第一部:出自と家系

第一章:生誕と名称

北条高広の生年については諸説が存在し、史料によって記述が異なる。永正14年(1517年)とする説 3 、大永元年(1521年)頃とする説 5 、大永4年(1524年)または享禄3年(1530年)とする説 1 などが見られる。これらの説の典拠は必ずしも明確ではなく、特に初期の活動に関する記録の乏しさが生年の特定を困難にしている。生没年不詳とする資料も存在する 6 。

北条高広の生没年・出身地に関する諸説一覧

|

項目 |

説 |

主な典拠 |

備考 |

|

生年 |

永正14年(1517年)? |

3 |

4 は「?」付き |

|

|

大永元年(1521年)頃 |

5 |

「頃」と曖昧 |

|

|

大永4年(1524年) |

1 |

|

|

|

享禄3年(1530年) |

1 |

|

|

|

不詳 |

6 |

|

|

没年 |

天正15年(1587年)? |

3 |

4 は「?」付き。 5 では67歳ほどで死去と記述。 7 ではこの年まで生存確認。 |

|

出身地 |

越後国刈羽郡北条(新潟県柏崎市北条) |

1 |

北条城所在地。多数説。 |

|

|

越後国岩船郡 |

5 |

少数説。 5 の信頼性に注意。 |

幼名については、「鶴千代」あるいは「鶴千代丸」と伝えられている 5 。通称は弥五郎であったとされる 4 。後年、上杉謙信の死後に出家した際には「芳林」あるいは「安芸入道芳林」と号した 3 。

第二章:越後北条氏の系譜

北条高広の属した越後北条氏は、本姓を毛利氏とし、鎌倉幕府の重臣であった大江広元を遠祖とする家系である 4 。その誇りからか、代々の当主は家祖・大江広元の「広」の字を用いているとされる 4 。越後北条氏は「きたじょう」と読み、関東を支配した後北条氏(ほうじょううじ)とは全く異なる系統の氏族であることは注意を要する 4 。事実、後北条氏側は高広の姓を「喜多条」と記して区別したこともあった 4 。

高広の父が誰であったかについては、史料によって記述が錯綜しており、未だ確定を見ていない。主な説としては、北条高定説、北条景広説、北条輔広(高広の祖父とされる)との関係、そして安田広春(北条広春)との関係が挙げられる。

北条高広の父に関する諸説一覧

|

説(父とされる人物名) |

主な提唱者/典拠史料・研究 |

概要・論点 |

|

北条高定 |

3 |

実父説。 4 では高広の兄弟にも高定の名が見られる。 11 では高広の父高定が景勝に誅殺されたとある。しかし、 4 (丸島和洋氏の研究を引用)では高定を高広の従弟(輔広の孫)であった可能性も指摘。 |

|

北条景広 |

5 |

父として明記。しかし、 1 など多くの資料で景広は高広の息子とされており、 5 の記述は他の多くの資料と矛盾する。 |

|

北条輔広 |

4 |

10 の系図では輔広の子が丹後守某(高広の父とされる人物)とある。 4 では専称寺の記録として輔広と高広は祖父と孫の関係とあり、輔広が父であるという直接的な説ではない。 |

|

安田広春(北条広春) |

1 |

養父説。 1 では安田広春没後、高広が北条氏を継承。 3 では安田(北条)広春の養子。丸島和洋氏の研究 4 によれば、広春は高広・景元とは系譜上無関係な別系統の人物で、庶流から上杉氏の奉行人に取り立てられた人物とされる。 |

これらの諸説が混在する背景には、越後北条氏内部の家督相続が単純な父子相続ではなかった可能性や、養子縁組が複雑に絡み合っていた事情が推察される。例えば、安田氏が一時的に北条氏の家督を事実上掌握していたという記述 1 も、この複雑さを示唆している。近年の研究では、丸島和洋氏などが史料の再検討を通じて従来の通説に疑問を呈しており 4 、高広の父の特定は今後の研究課題と言える。特に丸島氏は、安田広春を高広や安田景元とは別系統の、北条氏・安田氏の庶流から上杉氏の奉行人として新たに台頭した人物と位置づけている 4 。また、高定については高広の従弟(輔広の孫)であった可能性も指摘しており 4 、単純な親子関係ではない可能性を示唆している。

高広の出身地については、越後国刈羽郡北条(現在の新潟県柏崎市北条)とする説が多数を占める 1 。ここは高広の居城であった北条城の所在地でもある 1 。一方で、越後国岩船郡に生まれたとする記述も存在するが 5 、これは少数説であり、他の多くの資料との整合性や、同資料が示す父・景広説の信憑性を考慮すると、刈羽郡北条を本拠地とする説が有力である。

第三章:同族・安田氏との関係

越後北条氏は、同じく大江氏の系統を引く安田氏と密接な関係にあった。両氏は共通の祖先である越後毛利氏から分かれた同族であり、毛利経高の代に分裂したとされる 10 。大永4年(1524年)もしくは享禄3年(1530年)に、北条氏の家督も務めていた安田氏の安田広春が没すると、北条氏は養子の北条高広、安田氏は養子の安田景元がそれぞれ継承したという記録は 1 、両家が単なる別個の存在ではなく、家督継承においても相互に影響を及ぼし合う関係であったことを示している。

所領も隣接しており、越後国刈羽郡において北条領の隣は安田領であった 4 。このように地理的にも近接し、血縁的にも繋がりの深い両氏であったが、必ずしも常に協調関係にあったわけではない。高広の最初の謀反の際、その情報を主君である長尾景虎(上杉謙信)に伝えたのは、安田景元であったとされている 1 。この事実は、同族でありながらも、上杉家中での立場や利害関係によっては対立しうる、戦国期国人領主間の複雑な関係性を物語っている。両氏の関係は、血縁という紐帯と、国人領主としての自立性や政治的・経済的利害とが絡み合い、協力と競合が織りなすものであったと推察される。

第二部:上杉謙信への臣従と離反

第一章:長尾(上杉)氏への仕官

北条高広は、上杉謙信の父である長尾為景の代から長尾氏に仕えていたとされる 2 。当初は長尾景虎(後の上杉謙信)に仕え、そのもとで武功を重ねていった 1 。この時期の具体的な戦功に関する詳細な記録は乏しいものの、後の謙信からの処遇を見る限り、一定の能力と実績を認められていたと考えられる。

第二章:最初の謀反と帰参

しかし、天文23年(1554年)、高広は大きな転機を迎える。甲斐国の武田信玄(当時は晴信)と通じ、本拠である越後国刈羽郡の北条城に拠って、主君である長尾景虎に対して反旗を翻したのである 1 。この謀反の背景には、武田信玄による越後国人衆への調略があったと考えられている。当時の越後は、景虎による国内統一がまだ盤石とは言えない状況であり、国人領主の中には景虎の支配に対する不満や、より大きな勢力への期待感から武田方になびく者もいた。高広もまた、そうした状況下で武田氏からの誘いに応じたものと見られる。あるいは、大江氏の血を引く毛利氏としての誇りが 4 、長尾氏への完全な従属に対する抵抗感を生んだ可能性も否定できない。

しかし、期待した武田方からの援軍は得られず、高広は北条城で孤立する 9 。翌天文24年(弘治元年、1555年)2月、景虎自ら率いる長尾軍の攻撃を受け、高広は降伏し、景虎に赦免された 1 。一度は主君に弓を引いた身でありながら、高広は再び景虎に仕えることを許され、その後は奉行として活躍したと伝えられている 1 。この一連の出来事は、高広の生涯における最初の大きな離反と帰参であり、彼のその後の行動パターンを予示するものであったとも言える。

第三章:厩橋城主としての活動

最初の謀反から数年後、永禄6年(1563年)、北条高広は上杉謙信(長尾景虎から改名)によって上野国(現在の群馬県)の厩橋城主に任命される 1 。厩橋城は、沼田城と並び、上杉氏の関東経営における最前線の拠点であり、その城主に高広を据えたことは、謙信が高広の武将としての能力を高く評価し、かつ信頼していたことの現れと言えよう。高広は以後約18年間にわたり、関東方面の政治・軍事を担当し、謙信の関東経略に尽力したとされる 7 。

厩橋城主としての高広は、軍事面だけでなく、領国経営においても活動の痕跡を残している。支城として大胡城も管理し、一族とみられる大胡高繁を城代として配置した記録がある 3 。また、現地の寺社に対する保護政策も積極的に行った。永禄8年(1565年)には善勝寺に寺領を寄進し 3 、永禄9年(1566年)には三夜沢赤城神社に社領九貫弐百文を寄進 3 、元亀2年(1571年)には厩橋八幡宮(現在の前橋八幡宮)に土地寄進状と諸役免許状を発給し 3 、さらに天正9年(1581年)には火災で焼失した芳林山栄興院長昌寺を現在地に再建するなど 3 、領内の安定化と民心掌握に努めていた様子がうかがえる。これらの寺社政策は、単なる信仰心の発露というよりも、在地勢力との関係構築や領国支配を円滑に進めるための戦略的な意図があったものと考えられる。

第四章:二度目の謀反と越相同盟

厩橋城主として関東経営の重責を担っていた高広であったが、永禄10年(1567年)、今度は相模国の北条氏康に通じ、再び主君である上杉謙信に背くという行動に出る 1 。この際、関東の後北条氏と同姓であることを紛らわしく思ったためか、後北条氏側は高広の姓を「喜多条」と呼び区別し、高広自身は元の姓である「毛利」を用いたとも伝えられている 4 。この二度目の謀反の背景には、関東における上杉氏と後北条氏の覇権争いが激化する中で、高広が自己の立場をより有利にするための戦略的判断があった可能性が考えられる。

しかし、この離反も長くは続かなかった。翌永禄11年(1568年)、上杉氏と後北条氏の間で越相同盟が締結されるという外交上の大きな転換が起こる 4 。この同盟成立により、両勢力の間に立っていた高広の立場は宙に浮き、結果として後北条氏の当主である北条氏政の仲介のもと、再び上杉氏に帰参することとなった 1 。興味深いことに、史料によれば高広は永禄9年(1566年)頃から後北条氏に味方しており、越相同盟の交渉過程において、後北条氏照から上杉氏の重臣である直江景綱への連絡ルートの仲介役(「北条手筋」)を担ったとする記述も存在する 28 。この記述が事実であれば、高広の二度目の離反は単なる裏切り行為ではなく、両勢力間の複雑な外交交渉に関与する中での、高度な政治的判断に基づく行動であった可能性も浮上する。この場合、高広は単なる武辺者ではなく、危険を冒して大勢力間を渡り歩く策略家としての一面も持ち合わせていたことになる。いずれにせよ、この一件は、個々の武将の意図を超えた大局的な外交戦略が、その運命を大きく左右する戦国時代の厳しさを示す事例と言えよう。

第五章:上杉謙信との関係性

北条高広と上杉謙信の主従関係は、信頼と裏切りが繰り返される、戦国時代においても特異なものであった。謙信は、高広の二度目の裏切りに対して、ある書状の中で「天魔之所業」と厳しく断罪する一方で、信頼していた武将に裏切られたことへの個人的な苦悩として「失面目候」(面目を失った)と嘆いている 29 。この言葉からは、高広に対する謙信の怒りと失望、そしてかつての信頼が裏切られたことへの深い傷心がうかがえる。

にもかかわらず、謙信は高広の度重なる裏切りを最終的には許し、再び重要な役職に任じている。この背景には、謙信の家臣に対する信賞必罰が必ずしも徹底されていなかったという人事政策上の特性 31 や、高広自身の武将としての卓越した能力への評価 1 、あるいは関東経営における外交上・戦略上の必要性などが複合的に作用したと考えられる。謙信の書状に見られる高広への非難と、それでも彼を再登用するという行動の矛盾は、謙信の「義」や「情」を重んじる複雑な人間性、あるいは有能な人材を最大限に活用しようとする現実的な判断、さらには高広自身が持つ何らかの戦略的価値(武勇、関東方面への影響力、あるいは越相同盟におけるパイプ役としての役割など)が絡み合った結果であったのかもしれない。この主従関係は、戦国時代の主従のあり方の多様性と、人間関係の複雑さを示す好例と言えるだろう。

第三部:謙信死後の動乱と主君の変遷

北条高広 略年表(主君の変遷と主要な出来事)

|

年代(和暦) |

年代(西暦) |

主な出来事 |

主君(主な所属勢力) |

典拠例 |

|

永正14年? |

1517年? |

生誕(諸説あり) |

― |

4 |

|

天文23年 |

1554年 |

武田信玄に通じ、長尾景虎(上杉謙信)に対し謀反 |

長尾景虎 |

1 |

|

天文24年 |

1555年 |

長尾景虎に降伏、赦免される |

長尾景虎 |

1 |

|

永禄2年頃 |

1559年頃 |

上杉氏の年寄として重用される |

上杉輝虎(謙信) |

13 |

|

永禄6年 |

1563年 |

上野厩橋城主に任命される |

上杉輝虎(謙信) |

1 |

|

永禄10年 |

1567年 |

北条氏康に通じ、再び上杉謙信に背く |

上杉謙信 |

1 |

|

永禄11年 |

1568年 |

越相同盟成立。北条氏政の仲介で上杉氏に帰参 |

上杉謙信 |

1 |

|

天正2年 |

1574年 |

隠居し、家督を子・景広に譲り大胡城へ入る(諸説あり) |

上杉謙信 |

3 |

|

天正6年 |

1578年 |

上杉謙信死去。御館の乱で上杉景虎方に加担。子・景広戦死。 |

上杉景虎 |

2 |

|

天正7年 |

1579年 |

武田勝頼の傘下に入る |

武田勝頼 |

2 |

|

天正10年 |

1582年 |

武田氏滅亡。滝川一益に仕える。本能寺の変後、神流川の戦いに一益方として参陣。その後、後北条氏に一時服属。 |

滝川一益 → 北条氏直 |

2 |

|

天正10年12月 |

1582年12月 |

後北条氏の真田攻めへの動員を拒否し、上杉景勝に帰順。那波顕宗を攻める。 |

上杉景勝 |

3 |

|

天正11年9月 |

1583年9月 |

後北条氏の攻撃により厩橋城を明け渡す。 |

上杉景勝 |

3 |

|

天正15年? |

1587年? |

死去(諸説あり) |

上杉景勝? |

4 |

第一章:御館の乱

天正2年(1574年)に隠居し、家督を嫡男の北条景広に譲り、自身は上野国の大胡城に入ったとされる北条高広であったが 3 、その隠居生活も長くは続かなかった。天正6年(1578年)、主君である上杉謙信が急逝すると、高広は出家し安芸入道芳林と号した 3 。謙信が生前に後継者を明確に指名していなかったため、その死後、養子であった上杉景勝と上杉景虎の間で家督を巡る激しい内乱、すなわち御館の乱が勃発する 5 。

この未曾有の危機に際し、北条高広・景広親子は上杉景虎を支持する側に立った 2 。景虎方に与した理由については、景虎の妻が景勝の姉妹であったことによる縁故関係や、景虎が関東の後北条氏出身(北条氏康の実子)であったことから関東との連携を重視した戦略的判断などが挙げられている 5 。また、高広の実父とされる北条高定が上杉景勝によって誅殺されたことが、景勝への反感を抱かせ景虎支持に繋がったという説も存在する 4 。これらの要因が複合的に絡み合い、高広親子の立場を決定づけたと考えられる。特に、景虎が後北条氏出身であったことは、過去に後北条氏と連携した経験を持つ高広にとって、景勝方(特に謙信側近であった直江兼続らが支持する上田長尾衆)の台頭を警戒し、関東との連携を深めることで自勢力の安泰を図ろうとする動機に繋がった可能性は高い。

しかし、高広親子のこの選択は、結果として彼らにとって厳しい運命をもたらすことになる。景勝方との戦いにおいて、高広の本拠地であった越後の北条城などが攻略され、嫡男の景広は奮戦の末に戦死を遂げた 2 。これにより、越後における北条氏の勢力は致命的な打撃を受け、高広は越後での活動基盤を完全に失うこととなった。この敗北は、その後の高広の流転の人生を決定づける大きな要因となったのである。

第二章:流転の日々

武田勝頼への臣従

御館の乱で敗れ、越後における拠点を失った北条高広は、天正7年(1579年)8月、甲斐国の武田勝頼のもとへ身を寄せ、その傘下に入った 2 。これにより、高広が城主を務めていた上野国の厩橋城も武田氏の勢力下に置かれることとなった 20 。かつて上杉謙信の関東経営の拠点であった城が、皮肉にもその元家臣を通じて敵対勢力であった武田氏の手に渡ったのである。

武田氏滅亡後の滝川一益への臣従と神流川の戦い

しかし、高広の安住の地は長くは続かなかった。天正10年(1582年)3月、織田信長の甲州征伐によって武田氏が滅亡すると、高広は新たな庇護者を求めざるを得なくなる。武田領の大半を支配下に置いた織田氏の部将で、関東方面の統治を任された滝川一益に仕え、高広は厩橋城を一益に明け渡し、忠誠の証として次男を人質として差し出した 2 。

だが、同年6月、京都で本能寺の変が勃発し、織田信長が横死するという衝撃的な事件が発生する。これにより織田氏の支配体制は大きく揺らぎ、関東においても権力の空白が生じた。滝川一益は、この混乱の中で後北条氏との間で行われた神流川の戦いで敗北を喫し、関東からの撤退を余儀なくされる 3 。この戦いには、高広も上野衆の一人として滝川軍に加わっていたとされる 32 。一益が撤退する際、関東諸将から預かっていた人質は無条件で返還され、高広の次男も無事に戻された 3 。

後北条氏(北条氏直)への一時的服属と再離反

織田勢力が後退した上野国は、再び後北条氏の勢力圏へと組み込まれることとなり、北条高広も一時的にこれに服属した 2 。しかし、高広の立場は依然として不安定であった。同年12月、沼田城主であった真田昌幸が後北条氏から離反し、上杉景勝に帰順するという動きを見せる。これに対し後北条氏は、真田氏および上杉氏に対する出兵を決定し、周辺の諸将に動員をかけた。この時、高広は後北条氏からの出兵命令を拒否し、再び上杉景勝に帰順するという大胆な行動に出た。さらに、後北条方であった那波顕宗の所領を攻撃するなど、明確な敵対姿勢を示したのである 3 。

上杉景勝への再帰参と厩橋城攻防

高広のこの行動に対し、後北条氏は大規模な軍事行動で応じた。当主である北条氏直自らが出陣し、北条氏邦らと共に厩橋城を激しく攻め立てた。数に劣る高広はこれに耐えきれず、ついに降伏。天正11年(1583年)9月、厩橋城は氏直の手に落ちた 3 。

その後の高広については、史料によって「北条高広」という同名の人物(高広の子あるいは一族か)が後を継いだともされ、この人物が上杉氏に帰参したものの、越後国の本領を取り戻すことはできず没落したと記されている 1 。謙信死後の高広の一連の行動は、まさに戦国乱世の縮図であり、生き残りを賭けた必死の選択の連続であった。武田、織田(滝川)、後北条、そして再び上杉と、目まぐるしく変わる中央・関東情勢の激変に対応しようと試みたが、最終的にはどの勢力下でも安泰を得ることはできなかった。これは、高広個人の力量の限界というよりも、彼のような中小規模の国人領主が、巨大勢力の狭間で翻弄される戦国時代末期の過酷な現実を如実に示している。特に、戦略的要衝であった厩橋城を巡る攻防は、高広の武将としての価値と、それを自力で維持することの困難さを物語っていると言えよう。

第四部:人物像の多面性

北条高広の人物像は、史料に残る記述から、単純な言葉では捉えきれない多面性を持っていたことがうかがえる。一方では比類なき勇将と称えられ、もう一方では粗忽者と評されるなど、相反する評価が彼にはつきまとっている。

第一章:「器量・骨幹、人に倍して無双の勇士」

江戸時代初期に成立した軍記物である『北越軍談』には、北条高広を「器量・骨幹、人に倍して無双の勇士」と称賛する記述が見られる 1 。これは、彼の武勇や将としての資質が並外れていたことを示す評価である。事実、上杉謙信の軍団が各地を転戦する際には、高広の武名は大きく轟いたと伝えられており 1 、その勇猛果敢な戦いぶりが敵味方に広く知られていたことを示唆している。

また、上杉謙信が彼を上野国の重要拠点である厩橋城の城主に任命したこと自体が、その武将としての器量を高く評価していた証左と言えるだろう 1 。一度ならず二度までも主君に背いたにもかかわらず、戦略上の要衝を任された背景には、高広の軍事的能力に対する謙信の並々ならぬ期待があったと考えられる。ゲーム『信長の野望』シリーズなどでも、彼の能力値は武勇に優れた設定がなされることがあり 36 、後世においてもその勇名は一定の評価を得ている。

第二章:「家中一の粗忽の者」

その一方で、北条高広は「家中一の粗忽の者」とも評されており、主君である上杉謙信も彼の行動にしばしば気を揉むことが多かったと伝えられている 1 。この「粗忽者」という評価が具体的にどのような行動を指すのか、詳細な逸話は多く残されていない。しかし、彼の生涯を特徴づける度重なる主君への謀反や所属勢力の変更といった行動が、結果として周囲に混乱や不安定をもたらし、そのような評価に繋がった可能性は高い。

特に、絶対的な主君と見なされるべき上杉謙信に対して二度も反旗を翻したこと 1 、あるいは神流川の戦い後の後北条氏への一時的服属とその後の再離反といった一連の行動 3 は、長期的な戦略眼や一貫性に欠ける、あるいは場当たり的な判断と見なされ、「粗忽」という言葉で表現されたのかもしれない。謙信が「気を揉む」という表現は、高広の予測不能な行動や、結果として上杉家全体の戦略に影響を及ぼしかねない危険な判断に対する懸念を示しているとも解釈できる。

この「粗忽者」という評価は、単に注意力散漫といった性格的欠陥を指すのではなく、彼の政治的判断や行動の結果が、周囲から見て軽率あるいは思慮が浅いと映ったことを示唆している。戦国時代の価値観においては、主家を渡り歩くこと自体が必ずしも絶対的な悪とはされなかったが、謙信との個人的な関係が深かったにも関わらず裏切りを重ねたことや、最終的に没落という結果に至ったことなどが、後世にこのような評価を付加した要因である可能性も考えられる。

第三章:総合的評価

北条高広の人物像は、「器量・骨幹、人に倍して無双の勇士」という称賛と、「家中一の粗忽の者」という批判的な評価が同居する、極めて複雑なものである。この相反する評価は、彼が戦国という激動の時代を生き抜く中で見せた行動の多面性を反映していると言えよう。

武将としての能力が高く評価され、上杉謙信から関東経営の要である厩橋城主を任されるほどの信頼を得ながらも 1 、その一方で主君を二度も裏切るという行動は、彼の性格的な不安定さ、あるいは自己の勢力維持のためには手段を選ばない冷徹な現実主義者としての一面を示している。彼の行動原理を理解するためには、単なる個人の資質だけでなく、彼が置かれた越後国人領主としての立場や、毛利氏の血筋を引くという自負 4 、そして関東という新たな活動の場への野心、さらには何よりも戦国武将としての熾烈な生き残り戦略といった複合的な要因を考慮に入れる必要がある。

同族である安田景元との関係も、高広の人物像を理解する上で示唆に富む。景元が高広の最初の謀反を謙信に密告したという事実は 1 、血縁関係にありながらも、上杉家中での立場や利害が対立する可能性があったことを示している。また、同じく謙信に謀反を起こした経験を持つ本庄繁長としばしば比較されることがあるが 31 、両者の具体的な連携や関係性については史料上明確ではない。

北条高広の生涯は、武勇に優れながらも時勢に翻弄され、あるいは自ら波乱を呼び込み、主君を転々としながらも生き残りを図った、一人の戦国武将の軌跡である。その行動は、現代の価値観から見れば理解し難い部分も多いが、戦国という時代の過酷な現実と、そこに生きた武士たちの多様な生き様を我々に伝えてくれる。

第五部:晩年と子孫

第一章:最期を巡る諸説

天正11年(1583年)9月、後北条氏の攻勢により上野厩橋城を明け渡して以降 3 、北条高広の具体的な動向については不明瞭な点が多い。一説には、天正12年(1584年)に厩橋八幡宮へ永代守護不入の書状を納めた記録が、彼の確実な消息としては最後のものであるとも言われている 11 。この記録以降、高広は歴史の表舞台から急速に姿を消していく。

その没年については、天正15年(1587年)とする説が比較的多く見られるが 3 、これも確固たる一次史料に基づくものではなく、推定の域を出ない。 5 の記述によれば、この頃、高広は越後への帰還の機会をうかがいながら各地を転々としていたが、その道中で病を得て、67歳ほどでこの世を去ったと伝えられている。しかし、具体的な没地や死因については、他の史料も含めて明確な記録は乏しい。

厩橋城を失い、かつての勢力を完全に失った高広の晩年は、記録の少なさからもその困窮ぶりがうかがえる。波乱に満ちた生涯を送った武将の最期としては、寂しいものであったのかもしれない。彼の晩年の情報が途絶えていることは、戦国末期において没落した国人領主が辿る典型的な末路の一つを示しているとも言えるだろう。

第二章:子孫たちの行方

北条高広の嫡男であった北条景広は、御館の乱において父と共に上杉景虎方に与し、奮戦したが戦死した 2 。景広の死後、弟の勝広が家督を継いだとされるが、まもなく父と同名の「北条高広」が後継者となったという記録もある 1 。この二代目高広は上杉氏に帰参したものの、かつての越後国の本領を取り戻すことはできず、北条家は没落したとされている 1 。高広にはその他にも、広包という男子や、那波顕宗室、河田長親室となった女子がいたと伝えられている 4 。

本家は没落したものの、北条高広の血脈は途絶えることなく後世に繋がった。子孫は苗字を変えるなどして生き残り、その一部は水野忠邦の家臣として出羽国へ赴任したとされている 6 。この系統は後に北条姓に復し、山形県の常念寺にその墓石が現存しているという 6 。この事実は、戦国時代に敗れ、あるいは没落した武家が、必ずしも完全に歴史から消え去るわけではなく、改姓や他家への仕官といった様々な手段を通じて、その家名や血脈を近世以降にも伝えていった事例の一つとして注目される。北条高広の波乱の生涯は、彼一代で終わるのではなく、形を変えながらも子孫へと受け継がれていったのである。

結論:北条高広の生涯とその歴史的意義

北条高広の生涯は、戦国という激動の時代を象徴する複雑さと流動性に満ちていた。越後の国人領主として、類稀なる武勇をもって上杉謙信に仕え、関東経営の枢要を担うほどの信頼を得ながらも、二度にわたる謀反と帰参を繰り返し、主君である謙信をして「天魔之所業」と嘆かせしめたその行動は、一筋縄では評価し得ない。

彼の行動原理は、単なる個人的な「勇猛さ」や「粗忽さ」といった資質のみでは説明がつかない。そこには、越後国人としての自立への渇望、大江氏毛利の血を引く者としての矜持、そして何よりも戦国武将としての苛烈な生存競争の中で、自己と一族の存続を図ろうとする必死の戦略があったと考えられる。上杉謙信という稀代の英雄との特異な主従関係、武田信玄や後北条氏といった強大な隣国との間で揺れ動く立場、そして謙信死後の御館の乱における選択とその後の流転の日々は、戦国時代における国人領主が直面した困難と、彼らが取り得た多様な生き様を鮮明に映し出している。

北条高広が後世の歴史に直接的な思想的影響を与えたとまでは言えないかもしれない。しかし、彼の特異な生涯は、『北越軍談』をはじめとする後世の軍記物語において、上杉謙信の物語に深みと複雑さを与える格好の題材となり、また、戦国時代の武士の多様なあり方、忠誠観の相対性、そして乱世における個人の力の限界を示す事例として、歴史研究においても重要な考察対象であり続けるだろう。

北条高広の歴史的評価は、単純な「忠臣」でも「逆臣」でも割り切れるものではない。彼の行動の背景にある当時の政治状況、社会構造、そして個人の動機を多角的に考察することによって初めて、その実像に迫ることができる。彼の生涯は、戦国という時代そのものの多層性とダイナミズムを体現しており、「裏切り者」という安易なレッテルを超えた、より深い歴史理解を我々に促す好個の事例と言えるであろう。

引用文献

- 北条高広 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E9%AB%98%E5%BA%83

- カードリスト/上杉家/上019北条高広 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/433.html

- 北条高広:概要 - 群馬県:歴史・観光・見所 https://www.guntabi.com/bodaiji/houjyoutakahiro.html

- 北条高広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E9%AB%98%E5%BA%83

- 北条高広(きたじょう たかひろ) 拙者の履歴書 Vol.220~謙信の死、運命の分かれ道 - note https://note.com/digitaljokers/n/n75ec7705d501

- 上杉謙信の家臣団/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/91115/

- 狗張子卷之一 北條甚五郞出家 - Blog鬼火~日々の迷走 https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2022/01/post-f1c4b0.html

- 北条高広(きたじょう たかひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E9%AB%98%E5%BA%83-1069383

- 北条高広 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KitajouTakahiro.html

- 越後北条氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F

- www.city.kashiwazaki.lg.jp https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/material/files/group/23/houjyou.pdf

- 北条城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E5%9F%8E

- 室町・戦国・近世初期の上杉氏史料の帰納的研究 https://niigata-u.repo.nii.ac.jp/record/33260/files/2009030151.pdf

- 北条の歴史、史跡、観光 - 北条(きたじょう)商工会 Top 【新潟県柏崎市】 http://kitajou2011.web.fc2.com/view/index.html

- 北条城の見所と写真・100人城主の評価(新潟県柏崎市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/517/

- 【北条城(新潟県)】北条高広・景広の奮戦の末に https://ameblo.jp/shiroyaru/entry-12882038641.html

- 安田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 安田景元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E7%94%B0%E6%99%AF%E5%85%83

- 戦国毛利氏-大江系大名- - harimaya.com http://www.www2.harimaya.com/sengoku/mouri/html/mo_kakti.html

- 前橋城厩橋城(まやばしじょう) https://www.asahi-net.or.jp/~hv3k-tbi/Middle/maebasi/maebasijto.htm

- 3章-3.戦国大名の侵攻と館林 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%EF%BC%93%E7%AB%A0-%EF%BC%93.%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%81%AE%E4%BE%B5%E6%94%BB%E3%81%A8%E9%A4%A8%E6%9E%97

- 本丸北大堀切り跡遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/20/20649/15396_1_%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E5%8B%A2%E5%A4%9A%E9%83%A1%E5%A4%A7%E8%83%A1%E7%94%BA%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%8F%B2%E8%B7%A1%E5%A4%A7%E8%83%A1%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E6%9C%AC%E4%B8%B8%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%A0%80%E5%88%87%E3%82%8A%E9%81%BA%E8%B7%A1.pdf

- 大胡城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/732

- 大胡城 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/gunma/oogomati.htm

- 厩橋城主北条高広より善勝寺あて寺領寄進状 - 群馬県立文書館 - 群馬 ... https://www.pref.gunma.jp/site/monjyokan/130153.html

- 群馬県立文書館 目録検索|古文書文書群概要 https://archive.keiyou.jp/gpa/komonjo/90/detail

- 【信長の野望 覇道】北条高広の戦法と技能 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-hadou/article/show/377421

- 越相同盟と北条氏邦 https://www.town.yorii.saitama.jp/uploaded/attachment/4108.pdf

- [第41話]謙信は「馬鹿者」がお好き?書状から紐解く人物像 - 新潟県立図書館 https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/1b8446f94c08f7ae67441d7d895601a6/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E4%BD%90%E6%B8%A1%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2/%EF%BC%BB%E7%AC%AC%EF%BC%94%EF%BC%91%E8%A9%B1%EF%BC%BD%E8%AC%99%E4%BF%A1%E3%81%AF%E3%80%8C%E9%A6%AC%E9%B9%BF%E8%80%85%E3%80%8D%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%A5%BD%E3%81%8D%EF%BC%9F%E3%80%80%EF%BD%9E%E6%9B%B8%E7%8A%B6%E3%81%8B%E3%82%89%E7%B4%90%E8%A7%A3%E3%81%8F%E4%BA%BA%E7%89%A9%E5%83%8F%EF%BD%9E?lang=en

- [第41話]謙信は「馬鹿者」がお好き? ~書状から紐解く人物像 ... https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/1b8446f94c08f7ae67441d7d895601a6/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E4%BD%90%E6%B8%A1%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2/%EF%BC%BB%E7%AC%AC%EF%BC%94%EF%BC%91%E8%A9%B1%EF%BC%BD%E8%AC%99%E4%BF%A1%E3%81%AF%E3%80%8C%E9%A6%AC%E9%B9%BF%E8%80%85%E3%80%8D%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%A5%BD%E3%81%8D%EF%BC%9F%E3%80%80%EF%BD%9E%E6%9B%B8%E7%8A%B6%E3%81%8B%E3%82%89%E7%B4%90%E8%A7%A3%E3%81%8F%E4%BA%BA%E7%89%A9%E5%83%8F%EF%BD%9E

- 上杉家臣団|戦国家臣団に学ぶ強い組織づくり|シリーズ記事 ... https://future.hitachi-solutions.co.jp/series/fea_sengoku/05/

- 神流川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%B5%81%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 大胡城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%83%A1%E5%9F%8E

- 御館の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%A4%A8%E3%81%AE%E4%B9%B1

- しかし、諸氏に共通して云えることは、不思議なまでに乱の勃発原因につ - 別府大学 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=705

- 【信長の野望 出陣】北条高広の評価と性能 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-shutsujin/article/show/413480

- 第5話 上杉攻め2 春日山城の戦い - 政宗が秀吉を殺していたら(飛鳥 竜二) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16817330658326627440/episodes/16817330658470385749

- 御館の乱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%A1%E9%A4%A8%E3%81%AE%E4%B9%B1