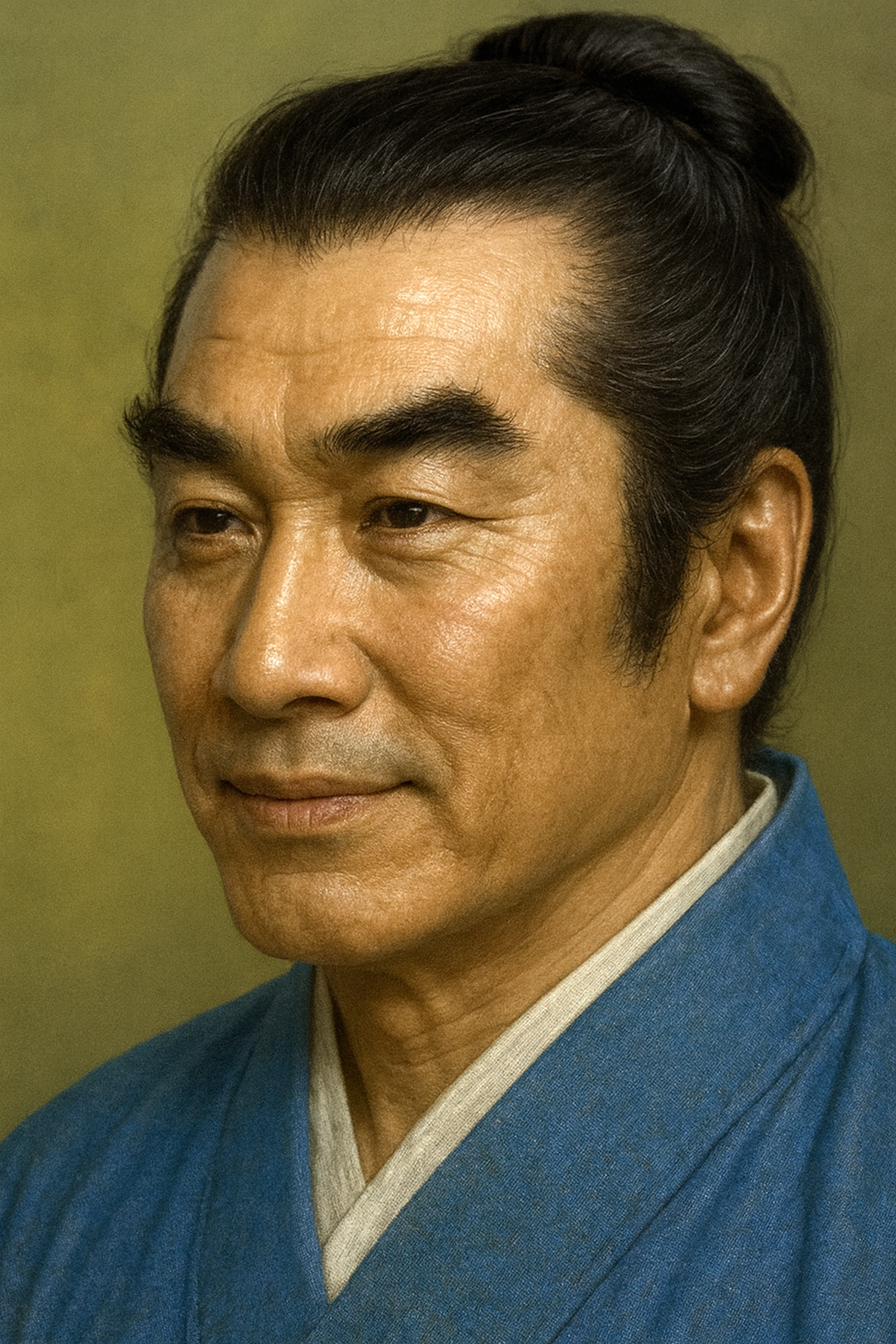

北畠顕能

北畠顕能は南北朝時代の南朝を支えた公家武将。伊勢国司として伊勢神宮を擁し、北朝と戦い、京都を一時奪還。公家と武家の特性を融合した統治で伊勢北畠氏の礎を築き、歌人としても活躍した。

南朝の柱石、伊勢国司 北畠顕能の生涯と時代 —忘れられた英雄の実像—

序章:南北朝の動乱と北畠一族

14世紀の日本を約60年にわたり内乱の渦に巻き込んだ南北朝時代は、二つの朝廷が正統性を主張し、全国の武士を二分して争った未曾有の動乱期であった 1 。この時代の幕開けは、後醍醐天皇が鎌倉幕府を打倒し、天皇親政の理想を掲げた「建武の新政」に遡る。しかし、公家を優遇し武士層の期待に応えられなかった新政は、わずか数年で支持を失い、武家の棟梁・足利尊氏の離反を招いた 2 。尊氏は持明院統の光明天皇を京都に擁立(北朝)する一方、敗れた後醍醐天皇は京都を脱出し、奈良の吉野に新たな朝廷(南朝)を開いた。こうして、日本は二人の天皇と二つの朝廷が並立する異常事態へと突入したのである 2 。

この南朝の存亡を、その思想と軍事の両面から一身に背負ったのが、村上源氏の名門公家・北畠一族であった。当主の北畠親房は、後醍醐天皇の絶大な信任を得た当代随一の碩学であり、南朝の正統性を理論的に体系化した歴史書『神皇正統記』を著したことで知られる 5 。その長男・顕家は、文武両道に卓越した才能を発揮し、「南朝最強の公家武将」と謳われた天才であった 8 。彼は若くして奥州を平定し、二度にわたって京へ攻め上り足利尊氏を追い詰めるなど、南朝の軍事力を象徴する存在だった。

本稿で詳述する北畠顕能は、この偉大な父と兄を持つ、親房の三男(一説には養子)である 10 。彼が歴史の表舞台に登場するのは、天才的な兄・顕家が和泉国石津の戦いで21歳の若さで壮絶な戦死を遂げた直後のことである 8 。それは、南朝の希望の光が潰えた瞬間であり、北畠一族に課せられた「南朝護持」という宿命の重圧が、否応なく彼の双肩にのしかかった瞬間でもあった。顕能の生涯は、単なる一武将の戦いの記録ではない。それは、国家の命運を背負わされた名門一族の重責と、偉大な父兄の遺志を継ぎ、勝ち目の薄い戦いを最後まで戦い抜いた一人の公家の、苦闘と献身の物語なのである。

表1:北畠顕能 関連年表

|

西暦(南朝元号/北朝元号) |

北畠顕能の動向 |

南北朝時代の主要な出来事 |

|

1326年(嘉暦元年)? |

生誕(通説) 9 |

|

|

1333年(元弘3年) |

|

鎌倉幕府滅亡 |

|

1334年(建武元年) |

|

建武の新政開始 2 |

|

1335年(建武2年) |

父・親房らと共に伊勢国へ入る 12 |

中先代の乱 |

|

1336年(延元元年/建武3年) |

|

南北朝分立。足利尊氏が京都に北朝を樹立、後醍醐天皇は吉野へ 1 |

|

1338年(延元3年/建武5年) |

兄・顕家が石津の戦いで戦死。閏7月、伊勢国司に任じられる 10 。 |

足利尊氏、征夷大将軍となる |

|

1339年(延元4年/暦応2年) |

三渡川の戦いで伊勢守護・高師秋を撃退 12 。 |

後醍醐天皇崩御、後村上天皇即位 |

|

1342年(興国3年/康永元年) |

北朝方の攻撃で玉丸城が陥落。一志郡多気へ拠点を移す 10 。 |

|

|

1347年(正平2年/貞和3年) |

河内の楠木正行と連携して反攻を計画 14 。 |

|

|

1348年(正平3年/貞和4年) |

|

四條畷の戦いで楠木正行が戦死 |

|

1350年-1352年 |

|

観応の擾乱(足利尊氏・直義兄弟の対立) |

|

1352年(正平7年/文和元年) |

南朝軍の総帥として京都を一時占領。北朝の三上皇を捕縛 12 。 |

|

|

1354年(正平9年/文和3年) |

|

父・北畠親房が死去 4 |

|

1358年(正平13年/延文3年) |

|

足利尊氏が死去 4 |

|

1368年(正平23年/応安元年) |

|

後村上天皇崩御、長慶天皇即位 |

|

1372年(文中元年/応安5年) |

従一位・右大臣に叙任されたと伝わる 14 。 |

|

|

1383年(弘和3年/永徳3年) |

7月頃、薨去したと伝わる 10 。 |

長慶天皇が後亀山天皇に譲位 |

|

1392年(元中9年/明徳3年) |

|

南北朝合一 1 |

第一章:北畠顕能の出自と伊勢国司就任

出自の謎と若き日の顕能

北畠顕能の出自は、その後の彼の生涯を考察する上で重要な論点を含んでいる。通説では、准三后北畠親房の三男であり、北畠顕家、顕信の弟とされる 10 。生年は嘉暦元年(1326年)とする説があるが、確たる史料はなく、兄・顕家が1318年生まれであることから、10代前半で伊勢統治という重責を担うことになったと推測されている 9 。

一方で、顕能は親房の実子ではなく、北畠家と同族である中院貞平の子で、親房の養子になったという説も古くから存在する 9 。軍記物語『太平記』において、彼が「中院衛門督顕能」と記される箇所があることは、この説を補強する一端と見なされている 9 。もし彼が養子であったならば、その立場はより複雑なものとなる。天才的な実子・顕家や兄・顕信がいる中で、なぜ彼が南朝の最重要拠点である伊勢の統治を任されたのか。それは、彼自身の能力が親房に高く評価されていた証左であると同時に、親房が構想した国家戦略(東国経営と伊勢防衛の分担)において、顕能が最も適した人材と判断されたことを示唆する。彼は、北畠家の一員として、その忠誠と能力を常に証明し続ける必要があったかもしれず、そのことが彼の粘り強い戦いを支えた精神的背景の一つであった可能性も否定できない。

伊勢の戦略的・思想的重要性

顕能が統治を託された伊勢国は、南北朝の動乱において比類なき重要性を持つ地であった。軍事的には、南朝の拠点である吉野と、東国を結ぶ交通の要衝に位置し、吉野の東方を守る防衛線としての役割を担っていた 12 。この地を確保することは、南朝にとって生命線を維持することに等しかった。

しかし、伊勢の重要性は軍事的な側面にとどまらない。何よりも、皇室の祖神である天照大神を祀る伊勢神宮の鎮座地であったことが決定的な意味を持っていた。父・親房が著した『神皇正統記』は、「大日本は神国なり」と宣言し、皇位の正統性は神代からの神勅と、それを象徴する三種の神器の保持にあると説いた 7 。この神国思想を掲げる南朝にとって、伊勢神宮をその支配下に置くことは、自らの正統性を天下に示すための、政治・軍事を超えた絶対的な要請だったのである 15 。

伊勢国司拝命と統治基盤の確立

延元3年/建武5年(1338年)5月、兄・顕家が石津の戦いで戦死すると、そのわずか2ヶ月後の閏7月、顕能は従四位上・伊勢守に叙任され、正式に伊勢国司となったとみられている 10 。同年9月、父・親房と次兄・顕信が南朝勢力拡大のために海路東国へ向かうと、まだ10代半ばであった顕能は、単身で伊勢統治の大任を委ねられることになった 10 。

若き顕能の伊勢統治を支えたのが、伊勢神宮外宮の神官であり、当代の神道思想をリードした大学者・度会家行(わたらいいえゆき)であった。家行は親房の師とも仰がれる人物で 18 、彼が大成した伊勢神道(度会神道)は、神国日本の思想を強調し、『神皇正統記』に絶大な影響を与えたことで知られる 19 。顕能は、この家行の強力な援助を得て、伊勢国度会郡に玉丸城(現在の三重県玉城町)を築き、初期の拠点とした 10 。

この事実は、顕能の伊勢支配が単なる軍事力によるものではなかったことを示している。彼の統治は、二重の正当性の上に成り立っていた。一つは、南朝から正式に任命された「国司」という公的な地位(公家としての権威)。もう一つは、伊勢神宮の神官組織、特に度会氏との強力な連携によってもたらされる、神道思想に基づく宗教的な権威である。この世俗的権威と宗教的権威の二重構造こそが、北畠氏が単なる外部からの侵入者ではなく、伊勢の地に根差した正統な支配者として在地勢力に受け入れられ、後に240年にも及ぶ長期支配の礎を築くことができた根源的な要因であったと考えられる。

第二章:伊勢における攻防と勢力拡大

北朝方守護との死闘

伊勢国司となった顕能の前に立ちはだかったのが、北朝(室町幕府)が派遣した伊勢守護・高師秋(こうのもろあき)であった。顕能と師秋は、伊勢国の支配権を巡って、長年にわたり一進一退の激しい攻防を繰り広げることになる 10 。

その緒戦とも言えるのが、延元4年/暦応2年(1339年)4月の三渡川(さんどがわ、現在の松阪市内)の戦いである。北伊勢から侵攻してきた高師秋の軍勢に対し、顕能は配下の大宮尾張守らを大将とする約3,000の兵を派遣して迎撃させた 12 。この戦いでは、大宮尾張守の次男・範氏が単騎で川に飛び込み敵陣に突撃するという勇猛果敢な働きを見せ、これに続いた北畠軍が師秋軍を総崩れにしたと伝えられる。この勝利は、顕能が伊勢の在地武士団を効果的に掌握し、その士気を高く維持していたことを示す好例である 13 。

高師秋を一時的に撃退した顕能は、勢いに乗って隣国の伊賀を平定。さらに、美濃国で北朝方に包囲され苦境にあった南朝方の将・脇屋義助(新田義貞の弟)の救援要請に応じ、軍を派遣するなど、その活動は伊勢一国にとどまらず、南朝全体の戦略の一翼を担う広がりを見せていた 12 。

拠点喪失と再起 — 多気への移転

しかし、北朝方も黙ってはいなかった。顕能の勢力拡大を警戒した幕府は、仁木義長や佐々木高氏といった有力武将を次々と伊勢に投入し、攻撃を激化させた 10 。興国3年/康永元年(1342年)、仁木義長の援軍を得た高師秋らの大攻勢の前に、南朝方は次第に劣勢となり、同年8月、ついに顕能の拠点であった玉丸城をはじめとする諸城が陥落した 10 。

この敗北は顕能にとって大きな打撃であったが、彼はここで潰えることはなかった。彼は伊勢のさらに奥深く、四方を山に囲まれた天然の要害である一志郡多気(たげ、現在の三重県津市美杉町)へと退き、ここに霧山城を築いて新たな本拠地とした 5 。この多気は、山頂の本丸を中心に、幾重にも曲輪や堀を配した極めて堅牢な山城であり、以後、戦国時代に至るまで伊勢北畠氏の揺るぎない拠点として機能することになる 22 。

玉丸城の陥落は、顕能の軍歴における明白な敗北である。しかし、彼はその敗北を単なる終わりとはしなかった。平地の拠点から、より防御に優れた山城へと本拠を移すという彼の決断は、単なる逃避ではなく、戦略の根本的な転換であった。これにより、守勢に徹し、ゲリラ的な抵抗も可能な、より持続可能な戦争体制を構築したと解釈できる。兄・顕家の電撃的だが短期決戦的な戦い方とは対照的に、敗北から学び、戦略を転換して長期戦を戦い抜く「回復力」と「戦略的柔軟性」こそが、顕能の軍事的特質であり、彼の真の強さであったと言えるだろう。

広域連携と南朝勢力の維持

多気に拠点を移してからも、顕能の戦いは続いた。正平2年/貞和3年(1347年)には、河内国で奮闘する南朝の若き将、楠木正行(くすのきまさつら)と連携し、南北から北朝方を挟撃する反攻作戦を計画した 10 。これは、伊勢の顕能が、多気という山中の拠点にありながらも、常に南朝全体の戦略的ネットワークの中核として機能していたことを示している。

しかし、この壮大な作戦は、翌正平3年(1348年)の四條畷の戦いで楠木正行が奮戦の末に戦死したため、実現することなく失敗に終わった 6 。南朝は再び大きな柱を失い、苦境に立たされることとなった。

第三章:南朝軍の総帥として

観応の擾乱と反攻の好機

四條畷の戦い以降、退勢著しかった南朝に、思わぬ好機が到来する。敵である北朝内部で、足利尊氏とその弟・直義の対立が先鋭化し、「観応の擾乱」と呼ばれる内紛が勃発したのである 14 。これにより室町幕府は二つに分裂し、全国の武士も尊氏方と直義方に分かれて争い始めた。この敵の混乱を絶好の機会と捉えた南朝は、全国規模での一斉反攻作戦を開始した。そして、この作戦において南朝軍の総帥という大役を担ったのが、伊勢で着実に力を蓄えていた北畠顕能であった。

栄光の頂点 — 京都回復と三上皇の捕縛

正平7年/文和元年(1352年)閏2月、顕能は伊勢・伊賀の兵3,000騎を率いて、満を持して上洛の途についた 12 。楠木正儀(正行の弟)や千種顕経らと共に南軍の主力として京都へ進撃した顕能は、七条大宮付近の戦いで北朝方の細川顕氏・頼春らを撃破。京都の留守を預かっていた足利尊氏の子・義詮(よしあきら)を近江へと敗走させ、見事に京都の奪還を成し遂げた 12 。

顕能の功績は、これにとどまらなかった。彼は後村上天皇の勅命を奉じ、わずか500騎の手勢を率いて北朝の御所であった持明院殿を包囲。そこにいた光厳・光明・崇光の三上皇と、皇太子であった直仁親王を捕縛し、南朝の拠点である大和国賀名生(あのう、現在の奈良県五條市)へと連行するという、前代未聞の大功を挙げたのである 12 。これは、北朝から天皇と皇太子という正統性の根源を奪い去る、極めて大きな政治的・軍事的勝利であり、顕能の武将としての生涯における栄光の頂点であった。

男山合戦の敗北と天皇の護衛

しかし、南朝による京都支配は長くは続かなかった。近江へ逃れた足利義詮は、関東での戦いに勝利した父・尊氏の威光もあって急速に勢力を回復。同年3月には、3万ともいわれる大軍を率いて京都奪還に乗り出した 12 。顕能を大将とする南朝軍は、淀大渡などで奮戦するも、衆寡敵せず、後村上天皇の行在所が置かれていた男山(石清水八幡宮)へと退却を余儀なくされた 14 。

4月下旬から始まる男山合戦において、顕能は伊勢・伊賀の兵を率いて男山の東麓で必死の防戦にあたり、天皇の身辺警護に努めた 14 。しかし、長期の籠城により兵糧は尽き、さらに配下の熊野の武将・湯川荘司が北朝方に投降するに及んで、南軍の敗北は決定的となった 14 。万事休した顕能は、5月11日の夜、夜陰に紛れて後村上天皇を奉じ、敵の厳重な包囲網を突破。300騎の兵で天皇を守護し、無事に吉野の賀名生へと帰還させるという、最後の重責を果たした 12 。

この一連の出来事は、顕能個人の軍事的才能がいかに卓越していたかを証明するものである。彼は単なる地方の国司ではなく、南朝全体の軍事行動を指揮する総帥としての器量を遺憾なく発揮した。しかし同時に、この栄光と挫折は、南朝という勢力が抱える構造的な限界をも浮き彫りにした。いかに京都を一時的に占領しようとも、それを恒久的に維持するだけの総合的な国力、特に武士層からの広範な支持を欠いていたのである。顕能の最大の成功は、皮肉にも、彼がいかに奮闘しようとも覆すことのできない南朝の運命を象徴する、歴史の転換点でもあった。

第四章:伊勢国司の統治体制と文化的側面

「公家大名」の祖型

北畠顕能の歴史的意義は、その軍事的な功績だけにあるのではない。彼が伊勢国で構築した独自の統治体制は、後の時代に「公家大名」と呼ばれる新しい支配者層の原型となり、伊勢北畠氏が戦国時代まで存続する礎となった 25 。

北畠氏は、朝廷から任命された「国司」という公家の権威を最大限に活用し、伊勢の在地武士団を統率する支配体制を築いた。後の時代の史料から、北畠氏の当主は「公方(くぼう)」として領国に君臨し、その下に奉行人と呼ばれる官僚組織を置き、御教書(みぎょうしょ)や奉書(ほうしょ)といった公式文書を発給することで領国を統治していたことがわかる 27 。このような文書による官僚的支配システムは、顕能の時代にその基礎が形成されたと考えられる。特に、歴代当主が武家社会で一般的な様式ではなく、公家の間で流行していた様式の花押(かおう、サインの一種)を使い続けたことは、彼らが自らを単なる武将ではなく、あくまで朝廷に連なる公家であると強く意識していたことの何よりの証左である 29 。

この統治モデルは、公家と武家という二つの異なるアイデンティティの融合であった。文書による支配や和歌などの文化活動は彼の「公家」としての側面を、在地武士の統率や山城の構築は「武家」としての側面をそれぞれ示している。顕能の独創性は、これら二つの要素を単に併せ持つのではなく、公家の権威(国司職、文化的資本)を、武家的な実効支配(軍事力、在地領主統制)の正当化と強化のために巧みに利用した点にある。このハイブリッドな統治モデルこそが、伊勢北畠氏の長期にわたる存続を可能にした最大の要因であった。

在地領主との関係

顕能の統治が巧みであったのは、伊勢国に古くから根を張る多くの在地領主(国人)との関係構築に見ることができる 31 。彼は、三渡川の戦いで活躍した大宮氏のように、在地勢力を自らの軍事力の中核として巧みに編成する一方で、北朝方についた長野工藤氏のように敵対する勢力とは断固として戦った 13 。後の研究では、北畠氏は在地領主たちによる自治的な結合(一揆)を一定程度容認しつつ、有事の際には自らの軍役体系に組み込むという、硬軟織り交ぜた柔軟な支配を行っていたことが示唆されている 27 。

戦乱の中の雅 — 歌人としての顕能

戦闘に明け暮れた生涯を送った顕能だが、彼が名門公家の血を引く文化人であったことを忘れてはならない。彼は優れた歌人でもあり、南朝が編纂した和歌集『新葉和歌集』には、「入道前右大臣」の名で18首の和歌が採録されている。この「入道前右大臣」は、官位や状況から顕能に比定するのが古来の通説である 11 。

その中でも特に広く知られているのが、次の一首である。

いかにして伊勢の浜荻吹く風の治まりにきと四方に知らせむ

(意訳:どうすれば、この伊勢の浜辺の荻を激しく揺らす風(=戦乱)が、ようやく治まったと、天下四方に知らせることができるのだろうか) 14

この歌は、終わりの見えない戦乱の終結と、平和な世の到来を切に願う、武将としての顕能の偽らざる心情を吐露したものとして、読む者の胸を打つ。現在、彼の終焉の地である多気に鎮座する北畠神社には、この歌を刻んだ石碑が建てられている 34 。

第五章:晩年と伊勢北畠氏の礎

南朝の柱石としての地位

京都回復作戦以降、顕能の活動を伝える確実な史料は乏しくなるが、伊勢の情勢に大きな変化が見られないことから、彼は依然として伊勢国司として南朝の東方の守りを固め、その勢力を維持していたと考えられる 14 。南朝への長年の貢献により、彼の朝廷内での地位は不動のものとなっていた。各種の記録によれば、彼は権中納言、内大臣へと昇進を重ね、最終的には公家として最高位である従一位・右大臣にまで叙任されたと伝えられている 10 。これは、父・親房亡き後の南朝において、顕能が名実ともに「柱石」と見なされていたことを示している。

表2:北畠顕能 官歴一覧(諸説)

|

官職 |

叙任年(南朝元号/北朝元号) |

典拠史料 |

備考 |

|

伊勢守 |

延元3年/建武5年(1338年) |

『南方紀伝』など 14 |

従四位上。伊勢国司としての始まり。 |

|

参議 |

正平6年/観応2年(1351年) |

『南朝公卿補任』 14 |

史料により異同あり。 |

|

権中納言 |

正平6年/観応2年(1351年) |

『続本朝通鑑』 14 |

右衛門督を兼任したとする説もある。 |

|

権大納言 |

正平15年/延文5年(1360年) |

『南朝編年記略』 14 |

|

|

内大臣 |

正平21年/貞治5年(1366年) |

『古和文書』など 14 |

在国のまま任じられたとみられる。 |

|

右大臣 |

文中元年/応安5年(1372年) |

『桜雲記』『南方紀伝』 14 |

従一位に叙せられたとされる。 |

|

東宮傅 |

天授5年/永和5年(1379年) |

『南朝公卿補任』 14 |

確実ではないとされる。 |

|

准后 |

弘和3年/永徳3年(1383年) |

伝承 14 |

臨終に際して宣下があったという説。 |

注:上記は各種史料に基づくものであり、史料間で叙任年や官職に異同が見られるため、あくまで参考として記す。

顕能の死と歴史的影響

長きにわたり南朝を支え続けた顕能は、弘和3年/永徳3年(1383年)7月頃、その波乱の生涯を閉じたと伝えられる 10 。享年は58歳とも63歳ともいわれ、終焉の地は本拠地であった多気であろうと推測されている 14 。

彼の死は、単に一人の武将の死にとどまらなかった。奇しくも、顕能の死の直後、南朝では徹底抗戦を主張する主戦派の長慶天皇から、北朝との和平を模索する和平派の後亀山天皇へと皇位が譲られている。この歴史の符合から、南朝最大の軍事指導者であり、最も強硬な主戦派であった顕能の死が、南朝が武力闘争を断念し、和平交渉へと大きく舵を切る一つの契機になったのではないか、という指摘がなされている 14 。顕能の存在そのものが、南朝の武力闘争の象徴であったとすれば、彼の死は、もはや武力による勝利は不可能であるという現実認識を南朝内で優勢にさせ、結果として9年後の南北朝合一へと至る道を開いたのかもしれない。彼は最後まで南朝の剣として戦い、その死をもって、皮肉にも南朝が歴史の表舞台から静かに降りるための道筋をつけたと言えるかもしれない。

伊勢北畠氏の祖として

北畠顕能が後世に残した最大の遺産は、彼がその礎を築いた「伊勢北畠氏」そのものである 5 。彼が確立した多気の拠点と、公家と武家の特性を融合させた独自の統治体制は、子の顕泰、孫の満雅へと着実に受け継がれた 5 。一族は、南北朝合一後も巧みに立ち回り、室町幕府から南伊勢の支配権を事実上追認させ、その勢力を保持し続けた 26 。

こうして戦国大名として伊勢に君臨した北畠氏は、顕能から数えて約240年後の天正4年(1576年)、8代当主で「剣豪大名」として名高い具教(とものり)の代に、天下布武を掲げる織田信長の侵攻によって滅ぼされるまで、南伊勢から伊賀、志摩にまで及ぶ一大勢力として栄えた 5 。その長きにわたる繁栄の原点が、動乱の時代を不屈の精神で生き抜いた初代当主・北畠顕能にあったことは疑いようがない。

結論:歴史的評価 — 再評価されるべき南朝の柱石

北畠顕能の歴史的評価は、しばしばその偉大な父・親房や兄・顕家の影に隠れがちである。疾風の如く戦場を駆け抜け、鮮烈な光を放って21歳で散った天才・顕家 8 。その劇的な生涯は、確かに人々の心を捉えて離さない魅力に満ちている。

しかし、顕能の生涯を丹念に追うとき、兄とは異なる、だが決して劣ることのない強さと偉大さが見えてくる。顕家の戦いが「南朝の希望の象徴」であったとすれば、顕能の戦いは「南朝の存続そのもの」を体現していた。彼は、敗北を重ね、拠点を失いながらも決して屈しなかった。その「堅実さ」と驚異的な「回復力」によって、風前の灯火であった南朝を半世紀近くにわたって支え続けたのである。

彼の功績は多岐にわたる。軍事的には、南朝軍の総帥として京都を一時占領し、北朝の三上皇を捕縛するという空前の勝利を収めた。政治的には、公家の権威と武家の実力を融合させた独自の統治体制を伊勢に確立し、240年続く伊勢北畠氏の礎を築いた。文化的にも、戦乱の世にあって和歌を詠み、公家としての雅な精神を後世に伝えた。

北畠顕能は、父や兄ほど華々しい名声はないかもしれない。しかし、彼の存在なくして南朝は遥か早期に崩壊し、南北朝の動乱は全く異なる様相を呈していた可能性が高い。彼は、勝ち目の薄い戦いと知りながら、自らに課せられた職責と一族の宿命を最後まで背負い続けた、真の「柱石」であった。その生涯は、理想と現実の狭間で人々が苦闘した南北朝という時代そのものを映し出す鏡であり、忘れられた英雄として、今こそ再評価されるべき人物である。

引用文献

- 南北朝時代|世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1690

- 南北朝時代 | GOOD LUCK TRIP https://www.gltjp.com/ja/directory/item/14151/

- 南北朝の動乱をわかりやすく解説!対立が60年続いた理由とは - 学びの日本史 https://kamitu.jp/2023/08/31/sn-upheaval/

- 後醍醐天皇と吉野 | 深掘り!歴史文化資源 - 奈良県 https://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/fukabori/detail11/

- 北畠氏(きたばたけうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E7%95%A0%E6%B0%8F-50936

- 北畠親房~『神皇正統記』を著した南朝の重鎮 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4717

- 神皇正統記|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=915

- 北畠顕家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E7%95%A0%E9%A1%95%E5%AE%B6

- 北畠(きたばたけ)家 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/jiten/ki2.html

- 北畠顕能とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E7%95%A0%E9%A1%95%E8%83%BD

- 北畠顕能(キタバタケアキヨシ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E7%95%A0%E9%A1%95%E8%83%BD-50935

- 北畠顕能 ~伊勢国司北畠氏の祖~ - ダイコンオロシ@お絵描き https://diconoroshi.hatenablog.com/entry/2024/11/04/135803

- 大宮範氏~北畠顕能・顕泰に仕えた突貫小僧~ - ダイコンオロシ@お絵描き https://diconoroshi.hatenablog.com/entry/2025/01/18/223631

- 北畠顕能 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E9%A1%95%E8%83%BD

- 伊勢国司家と浪岡御所 - なみおか今・昔 https://www.city.aomori.aomori.jp/area/namiokaoyumi/im_n052.html

- 近世前中期における『神皇正統記』の受容史 ―羅山・素行・白石の事例を中心に― https://www.kokugakuin.ac.jp/assets/uploads/2017/02/000074490.pdf

- 北畠神社 TDUPRESS ONLINE https://www.tdupress-online.org/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0/%E5%8C%97%E7%95%A0%E7%A5%9E%E7%A4%BE/

- 度会家行(ワタライイエユキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BA%A6%E4%BC%9A%E5%AE%B6%E8%A1%8C-154174

- 早慶大受験・正誤判定新研究83(問44を考える) | 日本史野島博之 のグラサン日記 https://ameblo.jp/nojimagurasan/entry-12238312502.html

- 度会家行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%A6%E4%BC%9A%E5%AE%B6%E8%A1%8C

- 北畠氏館跡庭園 (三重県津市) 中部の庭園特集「庭~THE GARDEN」 - Shorthandstories.com https://chunichi-news.shorthandstories.com/the-garden-01/index.html

- 多気城~小田原北条氏に備えた、宇都宮氏の山城 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/tochigi/tagejou.html

- Kitabatake Shrine, Matsusaka, Japan - Reviews ... - Wanderlog https://wanderlog.com/place/details/118551/%E5%8C%97%E7%95%A0%E7%A5%9E%E7%A4%BE

- 歌川芳虎 作 「大日本六十余将 伊勢 北畠顕能」(武者絵) - 刀剣ワールド/浮世絵 https://www.touken-world-ukiyoe.jp/mushae/art0019090/

- シリーズ・中世西国武士の研究 第 6巻 伊勢北畠氏 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/732/

- 室町期伊勢国の守護権に関する一考察 一幕府と北畠氏との関係を中心に一 教科・領域教育専攻 https://naruto.repo.nii.ac.jp/record/21708/files/05331075.pdf

- 戦国大名北畠氏の権力構造 - 京都大学 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/238482/1/shirin_062_2_215.pdf

- 北畠具教制翰 - 文化情報 - お肉のまち 松阪市公式ホームページ https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/kitabataketomonoriseikan.html

- 9 伊勢国司北畠氏の特徴 - 三重の文化 https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/Q_A/detail118.html

- 北畠家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%AE%B6

- 松阪物語~商都松阪の基礎を築いた~ - お肉のまち 松阪市公式ホームページ https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kanko/matsusakastory.html

- 新桑名市誕生10周年記念シンポジウム「戦国・織豊期@桑名」資料集(PDF:3074KB) https://www.city.kuwana.lg.jp/documents/11574/symposium10.pdf

- 伊勢国(イセノクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD-30970

- 北畠神社(三重県津市) - すさまじきもの ~歌枕 探訪~ http://saigyo.sakura.ne.jp/kitabatakejinja.html

- 多気北畠氏遺跡の概要 - 津市 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/sp/contents/1001000011242/index.html

- 北畠顕家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E9%A1%95%E5%AE%B6