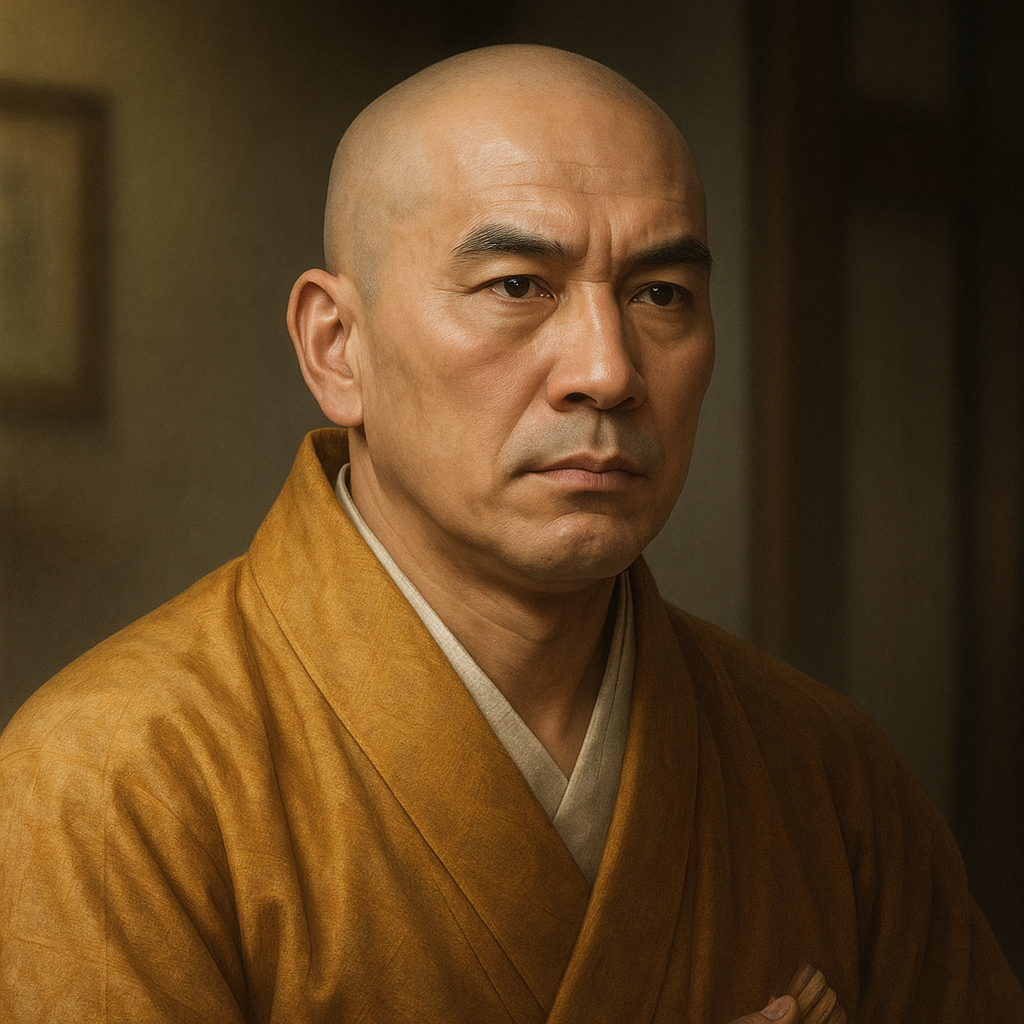

南光坊天海

南光坊天海は会津出身の天台宗僧侶。徳川家康・秀忠・家光の三代に仕え、「黒衣の宰相」として幕政や宗教政策に深く関与。日光東照宮創建を主導した。

南光坊天海:戦国乱世から江戸泰平を繋いだ謎の巨星

I. 序論:南光坊天海 – 戦国乱世から江戸泰平を繋いだ謎の巨星

南光坊天海(1536年? - 1643年)は、戦国時代の末期から江戸時代初期という日本史における激動の転換期に、天台宗の高僧として、また徳川幕府の枢要に関わる政治顧問として、他に類を見ない広範かつ深甚な影響力を行使した人物である 1 。彼の生涯と活動は、宗教と政治が未分化に絡み合い、互いに影響を及ぼしあっていた当時の日本の社会構造を象徴している。天海の百余年に及ぶ長寿は、単なる個人的な特徴に留まらず、徳川家康、秀忠、家光という三代の将軍に仕えることを可能にし、草創期の江戸幕府における政策の継続性と、彼自身の宗教的・政治的構想の定着を保障する戦略的資産であったと言える 1 。この長期にわたる影響力は、長年の戦乱を経た後の新体制の安定化に不可欠な要素であった。本稿では、天海の出自から晩年に至るまでの生涯、幕政における政治的役割、天台宗の指導者としての宗教的業績、そして彼を取り巻く最大の謎である明智光秀との同一人物説について、現存する史料と近年の研究成果に基づき、多角的に考察する。天海の生涯を追うことは、江戸幕府初期の体制確立過程における宗教の役割と、近世日本の精神的基盤形成の一端を理解する上で不可欠である。

また、天海の前半生が謎に包まれている点や、明智光秀説といった根強い俗説の存在は、彼自身が意図的に神秘的な経歴を演出した可能性、あるいは激動の時代を生き抜くための処世術であった可能性を示唆している 2 。このような謎多き人物像は、彼の権威や影響力を一層高める効果をもたらしたのかもしれない。

II. 天海の生涯:出自、修学、そして徳川家との邂逅

A. 会津での誕生と若き日の遍歴

天海の出自については、陸奥国会津(現在の福島県会津美里町高田)の土豪であった舟木景光を父とし、母は会津の領主であった葦名氏の血を引くとされる 1 。天文5年(1536年)頃の誕生と推定され、幼名は兵太郎と伝えられている 1 。11歳にして天台宗の龍興寺で出家し、随風と名乗り、名僧として知られた弁誉舜幸法印に師事した 1 。この早期の仏門入りは、彼の生涯にわたる宗教的活動の原点となった。

14歳の時、故郷会津を離れ、仏教の研鑽を深めるべく修学の旅に出る。その足跡は比叡山延暦寺をはじめとする各地の寺院に及び、仏教のみならず、儒学、史学、さらには易学といった広範な学問を修めたとされる 1 。この若き日の広範な学識の習得は、単に一介の僧侶としての教養を深めるに留まらず、後に彼が徳川家康の政治顧問として国政に関与する上で、極めて重要な基盤となった。当時の僧侶の一般的な修学範囲を超えた、この多様な知識体系は、彼を宗教的指導者としてだけでなく、複雑な国家運営に関する助言者としても際立たせる要因となったのである。

天正元年(1573年)、38歳になった天海は、会津の領主・葦名盛氏の強い要請を受けて帰郷し、黒川城(後の鶴ヶ城)内にある稲荷堂の別当を約10年間にわたり務めた 1 。この時期の経験は、神仏習合が一般的であった当時の宗教事情の中で、神道と仏道の双方に関わる実践的な知見を彼に与えたと考えられる。

しかし、戦国の世は彼に安穏な日々を許さなかった。天正17年(1589年)、磐梯山麓の磨上原で行われた合戦において、主家である葦名義広が伊達政宗に敗北する。この際、天海は甲冑を身にまとい、義広を護って常陸国(現在の茨城県北東部)へと落ち延びたと伝えられている 1 。この逸話は、彼が単なる学僧ではなく、主君の危機に際しては武人的な行動も辞さない胆力と忠誠心を持ち合わせていたことを示唆している。葦名氏の滅亡という厳しい現実を目の当たりにした経験は、戦国時代の権力政治の非情さ、地域勢力の脆弱さを彼に痛感させたであろう。この実体験から得た教訓は、後に彼が徳川幕府の安定と恒久的な平和の確立を志向する上で、その助言に深みと現実感を与える源泉となったに違いない。

B. 徳川家康の側近へ:その才覚と信頼の獲得

天海が徳川家康の知遇を得て、その側近として歴史の表舞台に登場する正確な時期については諸説存在するが、慶長13年(1608年)に駿府城で家康に初めて謁見したという説が有力視されている 5 。この時、家康は既に65歳、天海もまた72歳頃という高齢に達していた 2 。家康は、天海の広範な学識、卓越した討論能力、そして密教僧としての呪術や占術にも通じた多才ぶりに深く感銘を受け、「天海僧正は、人中の仏なり。恨むらくは、相知ることの遅かりつるを(天海僧正は、人間の中に現れた仏である。残念なのは、もっと早くに出会えなかったことだ)」と述べたと伝えられている 2 。この家康の言葉は、天下統一を目前にし、新たな国家体制の構築を構想していた彼が、天海の中に単なる宗教的指導者以上の、国家経営に必要な広範な知恵と戦略的思考を見出したことを示唆している。天海が提供し得たであろう、宗教的権威と政治的正当性を融合させる包括的なビジョンは、家康にとってまさに渇望していたものであったのかもしれない。

天海が家康の目に留まる以前の関東における活動としては、天正16年(1588年)に武蔵国足立郡の無量寿寺北院(後の喜多院)に至り、また下総国江戸崎の不動院の住持も兼務していたことが記録されている 3 。慶長4年(1599年)には、この喜多院の第27世住持に就任している 3 。これらの関東における拠点形成と、そこでの名声が、優れた僧侶を求めていた家康の注意を引く一因となった可能性は高い。天海が70歳を超えて家康の側近に迎えられたという事実は、彼がそれまでに既に相当な名声と影響力、そして喜多院を中心とする確固たる基盤を築き上げていたことを物語っている。彼は決して無名の僧侶として家康に用いられたのではなく、その卓越した能力と実績を認められ、幕府のブレーンとして渇望された熟達の士であった。

家康の側近となった天海は、その期待に応え、朝廷との交渉役を担うなど、幕政の枢機に関わる重要任務を次々と遂行していく 3 。その政治的手腕は遺憾なく発揮され、家康の信頼を一層深めていった。

表1: 南光坊天海 略年譜と主要関連事項

|

年代 (元号) |

天海の年齢 (推定) |

天海の主要事項 |

関連する国内・徳川家の動向 |

典拠例 |

|

天文5年 (1536) |

1歳 |

会津に誕生(舟木氏の子、幼名兵太郎) |

|

1 |

|

天文15年 (1546) |

11歳 |

龍興寺にて出家、随風と名乗る |

|

1 |

|

天文18年 (1549) |

14歳 |

故郷を離れ、諸国修学の旅に出る(比叡山等で学ぶ) |

|

1 |

|

天正元年 (1573) |

38歳 |

会津に帰郷、葦名盛氏に仕え黒川城内稲荷堂別当となる |

|

1 |

|

天正17年 (1589) |

54歳 |

磨上原の戦い。葦名義広を護り常陸へ落ち延びる |

葦名氏、伊達政宗に敗れる |

1 |

|

天正16年 (1588) |

53歳頃 |

武蔵国無量寿寺北院(後の喜多院)へ。江戸崎不動院住持兼務 |

|

3 |

|

慶長4年 (1599) |

64歳頃 |

喜多院住持となる |

|

3 |

|

慶長8年 (1603) |

68歳頃 |

|

徳川家康、征夷大将軍となり江戸幕府を開府 |

1 |

|

慶長12年 (1607) |

72歳頃 |

比叡山探題執行に任命され、南光坊に住す(南光坊天海の名の由来) |

|

2 |

|

慶長13年 (1608) |

73歳頃 |

駿府にて徳川家康に謁見、側近となる(有力説) |

|

5 |

|

慶長17年 (1612) |

77歳頃 |

無量寿寺北院を再興し喜多院と改称、関東天台宗本山となる |

|

3 |

|

慶長18年 (1613) |

78歳頃 |

家康の命で日光山貫主となり、本坊・光明院を再興 |

|

3 |

|

元和2年 (1616) |

81歳 |

徳川家康死去。葬儀導師を務め、神号選定・日光改葬に関与。大僧正となる。 |

徳川家康死去 |

1 |

|

寛永元年 (1624) |

89歳頃 |

徳川秀忠の命で江戸上野に東叡山寛永寺を創建 |

|

3 |

|

寛永11年 (1634) |

99歳 |

徳川家光に比叡山延暦寺の復興再建を願い出て着手 |

|

1 |

|

寛永20年 (1643) |

108歳 |

遷化(死去)。家光が臨終を見守る。 |

|

1 |

|

慶安元年 (1648) |

没後5年 |

朝廷より「慈眼大師」の諡号を贈られる。天海版大蔵経完成。 |

|

1 |

III. 「黒衣の宰相」:徳川幕政における天海の政治的役割

A. 徳川三代(家康・秀忠・家光)への影響力

南光坊天海は、徳川家康、秀忠、家光という三代の将軍にわたり、その側近として幕政に深く関与し、「黒衣の宰相」とも称されるほどの絶大な影響力を行使した 2 。彼の政治的役割は、単なる宗教的助言者の域を遥かに超え、幕府の体制構築と安定化に不可欠なものであった。

家康期 において、天海はまさに「影の知恵袋」として家康を支えた。関ヶ原の戦い後、新たな幕府の本拠地として江戸を選定する際に天海の助言があったという逸話も伝えられている 7 。また、外交文書の起草や朝廷との折衝といった機密性の高い業務にも深く関与し、その政治的手腕を発揮した 3 。豊臣家滅亡の直接的な契機の一つとなった方広寺鐘銘事件にも、天海が関わっていたとする説がある 3 。家康が死期を悟った際には、葬儀の導師を天海に託し、自らの神号の選定や遺体の埋葬地(久能山から日光山への改葬)についても、その意向を天海に委ねたとされる 3 。これは、家康が天海に対して抱いていた深い信頼の証左と言えるだろう。

秀忠期 に入っても、天海の影響力は衰えることがなかった。家康の死後も引き続き二代将軍秀忠の顧問役を務め、幕政の安定に寄与した 3 。特に重要なのは、家康の神号を巡る論争である。金地院崇伝らが「明神」号を主張したのに対し、天海は「権現」号を強く推した。この論争において、天海は豊臣秀吉が「豊国大明神」と祀られた後に豊臣家が滅亡したことを引き合いに出し、「明神」号は不吉であると主張、秀忠を説得し、最終的に「東照大権現」の神号が採用されるに至った 9 。この決定は、単に神号の選択という問題に留まらず、徳川家康の神格化を、豊臣秀吉のそれとは明確に異なる方向性で進め、天海自身が主導する山王一実神道の教義に基づいて行うという、高度な政治的・宗教的戦略であった。これにより、徳川の神聖性と独自性を強調し、幕府のイデオロギー的基盤を強化する狙いがあった。

家光期 においても、天海は三代将軍家光から篤い信任を得て、その治世を支えた 1 。家光は幼少期から天海に接しており、その教えを深く信仰していたとされる 1 。紫衣事件で処罰された高僧たちの特赦を幕府に願い出るなど、宗教界と幕府との間の調整役としても重要な役割を果たした 3 。寛永20年(1643年)、天海が108歳で遷化(高僧が亡くなること)した際には、家光自らがその臨終を見守り、葬儀は極めて盛大に行われたと伝えられている 1 。

天海が、創業者である家康、体制を固めた秀忠、そして幕府の権威を確立した家光という、それぞれ異なる個性と課題を持った三代の将軍にわたり、常に中心的な相談役として重用され続けた事実は、彼の並外れた政治的適応能力と、変化する権力構造の本質を見抜く洞察力の賜物であった。彼は単に特定の将軍の個人的な信頼を得ていただけでなく、徳川幕府という体制そのものの永続的な安定と発展に貢献する、いわば「徳川家の守護者」としての役割を担っていたのである。

B. 江戸のグランドデザインと宗教政策への関与

天海の政治的影響力は、個々の政策決定や将軍への助言に留まらず、新たな首都となる江戸の都市計画や、幕府の宗教政策全般にまで及んだ。

江戸の都市計画において、天海は陰陽道や風水といった思想を駆使し、江戸の鎮護と繁栄を目的とした宗教施設の戦略的な配置を構想したとされる 6 。特に有名なのは、江戸城から見て鬼門(北東)の方角にあたる上野の地に寛永寺を建立したことである 6 。これは、京都の鬼門を守護する比叡山延暦寺に倣ったものであり、江戸を霊的に守護し、新たな政治の中心地としての神聖性を付与しようとする意図があった。この都市計画は、単に迷信的な発想に基づくものではなく、新たな首都に宇宙論的な秩序と正当性を与え、徳川幕府の支配を盤石なものにしようとする高度な国家建設の一環であった。

また、天海は寺社諸法度の制定など、江戸幕府初期の宗教政策にも深く関与した 11 。彼の宗教的知見と政治的影響力は、天台宗のみならず、仏教諸宗派、特に密教系の寺院の管理や統制に関する幕府の方針決定に大きな影響を与えたと考えられる 11 。

さらに特筆すべきは、天海が主導して行われた「寛永寺版(天海版)大蔵経」の開版である 3 。この事業は、仏教経典の集大成を刊行するという文化的に極めて意義深いものであったが、同時に複数の目的を持っていた。一つには、徳川幕府が仏教の篤い帰依者であり、学術文化のパトロンであることを内外に示すこと。二つには、仏教界における天台宗の学術的権威を高めること。そして三つには、経典の標準化を通じて、仏教教義の解釈に一定の影響力を行使し、宗教界全体の秩序形成に寄与することであった。この大蔵経の完成は、天海の学識の深さと、幕府の支援を取り付ける政治力の双方を示すものであり、彼の宗教的・文化的影響力を象徴する事業と言える。

IV. 天台宗の巨匠:宗教界における天海の功績

南光坊天海は、政治の世界で「黒衣の宰相」として辣腕を振るう一方で、天台宗の高僧としても多大な功績を残し、「天台宗中興の祖」とも称されている 2 。

A. 比叡山延暦寺の復興と関東天台宗の拠点整備(喜多院・寛永寺)

織田信長による焼き討ち(1571年)によって甚大な被害を受け、荒廃していた天台宗の総本山・比叡山延暦寺の復興は、天海にとって生涯の悲願の一つであった。慶長12年(1607年)、天海は比叡山の学頭職である探題執行に任命され、山内の南光坊に住したことから、「南光坊天海」の名で知られるようになった 2 。本格的な復興再建事業は、三代将軍徳川家光の治世になってから、天海の強い働きかけにより幕府の全面的な支援のもとで着手された 1 。

天海の宗教的影響力確立のための戦略は、歴史的権威の中心地である比叡山の復興と並行して、徳川幕府のお膝元である関東地方に新たな天台宗の拠点を築くという二本柱で進められた。これは、伝統的な権威に安住するのではなく、新たな政治権力と密接に結びつくことで、宗派の現代的な影響力を確保しようとする極めて戦略的な判断であった。

その関東における最初の重要な拠点が、武蔵国川越にある喜多院(旧称・無量寿寺北院)である。天海は慶長4年(1599年)にこの寺の住持となり、慶長17年(1612年)には徳川家康の帰依と支援を受けて大規模な再興を果たし、寺号も喜多院と改めた 3 。そして、喜多院は関東における天台宗の本山としての地位を確立し、天海自身もここに住して関東の天台宗寺院を統括した 5 。

さらに、寛永元年(1624年)、天海は二代将軍徳川秀忠の命を受け、江戸の上野忍岡に東叡山寛永寺を創建した 3 。この寺は「東の比叡山」と位置づけられ、京都の比叡山延暦寺が王城鎮護の役割を担ったように、江戸城の鬼門(北東)を守護する役割を期待された 6 。寛永寺の建立は、政治の中心が江戸へと移ったことに伴い、宗教的な中心地もまた東国に築こうとする天海の壮大な構想の現れであり、天台宗の教線を江戸とその周辺地域に大きく拡大させる上で決定的な役割を果たした。この宗教的な中心地の東遷は、徳川幕府による政治的権力集中の動きと軌を一にするものであり、幕府の支配体制を宗教的側面からも補強するものであった。

B. 日光山と東照大権現信仰の確立:山王一実神道の展開

天海の宗教的業績の中でも特に重要なのが、徳川家康の神格化と、それを支える日光山の整備、そして独自の神道説である山王一実神道の確立である。

慶長18年(1613年)、天海は徳川家康の命により日光山の貫主(住職)に就任し、荒廃していた本坊・光明院などを再興した 3 。これが、後に家康を祀る壮大な宗教的中心地となる日光山の基礎を築く第一歩であった。

家康の死後(元和2年・1616年)、天海はその遺言に基づき、家康の神格化を主導した。ここで大きな論争となったのが、家康に贈るべき神号であった。金地院崇伝らが「明神」号を推したのに対し、天海は「権現」号を強く主張した 3 。天海は、豊臣秀吉が「豊国大明神」と祀られた後に豊臣家が滅亡したことを不吉な前例として挙げ、また家康が生前に「権現」号を望んでいたと説き、二代将軍秀忠を説得することに成功した。その結果、家康は「東照大権現」として祀られることになったのである 9 。

この「権現」号の採用は、天海が提唱する「山王一実神道」の教義に深く根差していた 16 。山王一実神道は、天台宗の伝統的な山王神道(日吉神道)を基盤としつつ、天海が家康を最高神として神格化するために独自に発展させた神道説である 16 。この教義において、宇宙の根源的仏とされる大日如来と、皇室の祖神とされる天照大神、そして比叡山の守護神である山王権現を同一視し、さらに東照大権現(家康)をこれらの神格と結びつけた 16 。これにより、東照大権現は仏教的にも神道的にも至高の存在として位置づけられ、徳川将軍家の権威を絶対的なものとして神聖化する強力なイデオロギー的装置となった。この神格化は、徳川家康を皇室の祖神である天照大神に匹敵する、あるいは少なくとも並行する神的存在として高めるという、極めて高度な神学的操作であり、幕府の権威に既存の皇室神話とは異なる、独自の宗教的基盤を与えるものであった 18 。

天海は、この東照大権現信仰の中心地として日光東照宮の壮大な造営を指揮し、家康の霊廟を天下に比類なき規模で荘厳した 1 。日光が選ばれた背景には、江戸の鬼門(北東)に位置し首都の霊的守護を強化するという風水思想的配慮に加え、全国から参詣者を集めることで徳川の威光を知らしめ、宗教的・政治的ヘゲモニーの下に国民統合を促進するという戦略的意図があったと考えられる。

1. 『東照大権現縁起』に見る家康公神格化の論理

天海が編纂したとされる『東照大権現縁起』は、家康の神格化の正当性と、その神としての性格を説く上で中心的な文献である 16 。この縁起は、徳川幕府の支配を宗教的に権威づけるための、いわば「聖典」としての役割を担った。

縁起の中で強調されるのは、家康自身の遺言である。「一周忌が過ぎたら、下野国日光山に小堂を建てて(わが霊を)勧請せよ。自分は関東八州の鎮守となろう」という言葉が引用され 21 、家康が自ら神となることを望み、国家鎮護の役割を担う意志を持っていたことが示される。これにより、家康の神格化は幕府による一方的な追尊ではなく、家康自身の神聖な意志に基づくものであるという論理が構築された。

さらに、山王一実神道の教義に基づき、東照大権現は衆生の病苦を癒し、災厄から守護する薬師如来の垂迹(化身)であると位置づけられた 16 。戦国乱世という長い「病」を平定し、天下に泰平をもたらした家康を、薬師如来の慈悲と救済の力と結びつけることで、その神格は単なる武威の象徴ではなく、民衆に恩恵をもたらす慈悲深い守護神としての性格を帯びることになった。この薬師如来との結びつきは、恐怖による支配ではなく、恩恵と安寧を希求する民衆の心に訴えかけ、広範な帰依と忠誠心を集める上で極めて効果的であった。このように『東照大権現縁起』は、家康の神格が国家鎮護と民衆救済のための必然であったと説き、徳川幕府の支配体制を宗教的・イデオロギー的に強固に裏打ちする役割を果たしたのである。

V. 南光坊天海=明智光秀説の深層:歴史ミステリーへの挑戦

南光坊天海を語る上で避けて通れないのが、彼が本能寺の変で織田信長を討った明智光秀と同一人物であるとする説である。この説は、学術的には確固たる証拠に乏しいとされるものの、江戸時代から現代に至るまで根強く語り継がれ、多くの人々の想像力を掻き立ててきた。

A. 諸説の根拠と反証の比較検討

天海=光秀説を支持する論者が挙げる根拠は多岐にわたる。一方で、これらの根拠に対しては歴史学的な観点から多くの反論や疑問点が提示されている。

表2: 天海=明智光秀説 主要論点比較

|

論点 |

支持説の主張 |

反対説・別解釈 |

関連史料・情報源 |

|

日光の桔梗紋 |

日光東照宮陽明門周辺の彫刻や「明智平」の地名は、明智家の家紋(桔梗)や名と関連。 |

桔梗紋は他の清和源氏系武家も使用。徳川家も源氏を称したため不自然ではない。「明智平」の由来も他説あり。 |

3 |

|

将軍家の諱 |

徳川秀忠の「秀」、家光の「光」は光秀の名から取られた。 |

秀忠の「秀」は豊臣秀吉から、家光の名は以心崇伝が選定したとされる。 |

3 |

|

比叡山石灯籠 |

比叡山に慶長20年(1615年)付で「光秀」寄進の石灯籠が存在。 |

後世の偽作の可能性。寄進者が光秀本人とは断定できない。 |

3 |

|

年齢 |

光秀が山崎の戦後生存し天海となった場合、没年時の年齢が近接する。 |

光秀が生存した場合、天海の没年(108歳)から逆算すると光秀は116歳となり不自然。ただし明智秀満説では整合性が増す。 |

3 |

|

天海所用と伝わる甲冑 |

天海が甲冑を所持していたことは武士出身を示唆。 |

僧兵出身であれば甲冑を所持していても不自然ではない。 |

3 |

|

春日局の推挙 |

天海が光秀の重臣斎藤利三の娘である春日局を家光の乳母に推挙。 |

春日局の能力や他の縁故による推挙の可能性も否定できない。 |

3 |

|

諡号「慈眼大師」と慈眼寺 |

天海の諡号と、光秀の位牌を祀る京都慈眼寺との関連。 |

「慈眼」は仏教で一般的に用いられる語。同名の寺も各地に存在する。 |

3 |

|

筆跡 |

天海と光秀の筆跡が酷似、または近親者レベルで似ている。 |

鑑定結果には「完全に一致せず」との見解もあり、断定的ではない。 |

3 |

|

対豊臣家強硬姿勢 |

天海が大阪の陣などで豊臣家に対し強硬な態度をとったのは、光秀としての遺恨。 |

幕府の政策としての対豊臣強硬路線に沿った行動とも解釈可能。 |

3 |

この説がこれほどまでに持続的な魅力を放つ背景には、いくつかの要因が考えられる。一つは、明智光秀という人物が日本史上屈指の劇的な役割を演じながらも、その動機や本能寺の変後の詳細な行動については未だ謎が多いこと。そしてもう一つは、天海自身の前半生が記録に乏しく、突如として歴史の表舞台に登場し、絶大な影響力を行使したというミステリアスな経歴である。これらの要素が結びつき、「もし光秀が生きていたら」という歴史のifを求める人々のロマンや、「勝者によって書かれた歴史」の裏に隠された真実があるのではないかという探求心を刺激するのであろう 22 。

しかしながら、提示される「証拠」の多くは状況証拠であり、偶然の一致や当時の一般的な文化慣習、あるいは後世の付会によって説明可能なものが多い 3 。例えば、日光東照宮に見られる桔梗紋は明智家の家紋として有名だが、桔梗紋自体は美濃の土岐氏一族など他の多くの武家も使用しており、徳川家が源氏を称していたことからも、東照宮に何らかの形で源氏所縁の紋様が用いられていたとしても不自然ではない 3 。また、将軍たちの諱についても、より直接的な由来が指摘されている 3 。このように、天海=光秀説は、しばしば曖昧な情報を特定の物語に沿って結びつける傾向が見られる。

B. 学術的視点からの評価と現代における解釈

歴史学の専門的な立場からは、南光坊天海=明智光秀説は、それを裏付ける信頼に足る同時代史料が皆無であるため、広く支持されているものではない 22 。歴史学者の小和田哲男氏をはじめ、多くの研究者はこの説に対して否定的な見解を示している。学術研究は、何よりもまず同時代の記録や文書といった一次史料に基づく実証を重んじるため、状況証拠や後世の伝聞だけでは歴史的事実として認定することが困難なのである。

しかしながら、会計学者の岩辺晃三氏のように、この説を積極的に支持する研究者も少数ながら存在する 23 。また、学術的な確証がないとしても、この説が持つ物語性や謎解きの魅力は多くの人々を引きつけており、歴史小説や大衆向けの歴史解説などでは頻繁に取り上げられるテーマとなっている。この現象は、厳密な史料批判を重視するアカデミックな歴史学と、物語性や興味深さを求める大衆的な歴史受容との間に存在する認識のあり方の違いを示しているとも言える。

天海の前半生が謎に包まれていること、その博識多才ぶり、そして徳川幕府における異例とも言える影響力は、彼が並々ならぬ人物であったことを示しており、それが様々な憶測を生む土壌となっている。中には、「歴史とは勝者の歴史であり、敗者である光秀の痕跡は意図的に消されたのではないか」という見方もあり 22 、公式記録の裏に隠された可能性を探求するロマンが、この説を支える一因となっている。

仮に天海が光秀でなかったとしても、彼をめぐる謎や、例えば日光東照宮における桔梗紋の使用といった「証拠」とされる事象の存在自体が、天海自身の複雑な政治的立場や、彼が発していたかもしれない象徴的なメッセージについて考察する手がかりとなる可能性はある。天海は極めて知略に長けた人物であり、自らの出自や経歴について意図的に曖昧な情報を流したり、多義的に解釈可能なシンボルを用いることで、自身の神秘性や影響力を高めようとした可能性も皆無ではない。これらの「謎」は、天海という人物の多層性を示唆しているのかもしれない。

VI. 天海の遺産と後世への影響

南光坊天海が後世に残した影響は、政治、宗教、文化の各方面にわたり、江戸時代から現代に至るまでその痕跡を留めている。

A. 近世日本における宗教と思想への貢献

天海の最大の功績の一つは、山王一実神道という独自の神道説を大成させ、それに基づいて徳川家康を「東照大権現」として神格化し、日光東照宮を中心とする一大信仰体系を確立したことである 16 。この東照大権現信仰は、江戸幕府の権威を宗教的に裏打ちし、その後の日本の宗教思想、特に神仏習合のあり方に大きな影響を与えた 19 。

また、織田信長による焼き討ちで荒廃した比叡山延暦寺の復興に尽力し、関東においては喜多院や寛永寺を建立・整備することで、天台宗の教学振興と教線の拡大に大きく貢献した 1 。これらの寺院は、近世天台宗の中心拠点として栄え、多くの学僧を育成した。

天海の構想力は、江戸の都市計画にも及んでいる。江戸城の鬼門鎮護を意図した寛永寺の配置など、彼の宗教的・風水的知見に基づいた都市デザインは、現代の東京の都市構造にもその名残を見ることができる 6 。例えば、江戸庶民の憩いの場となった上野公園の桜並木も、天海が吉野山から桜を取り寄せて植えたものと伝えられており 24 、彼の活動が単に幕府中枢や宗教界に留まらず、民衆の生活文化にまで影響を与えていたことを示している。このように、天海の影響は、高度な神学論争から具体的な都市設計、さらには庶民の楽しみの創出にまで及んでおり、国家建設に対する彼の驚くほど包括的なアプローチを物語っている。

個人的な側面では、天海が残したとされる「気は長く 勤めは堅く 色うすく 食細くして こころ広かれ」という養生訓は、彼自身の108歳という驚異的な長寿と、その精神性の高潔さを示すものとして後世に伝えられている 5 。また、納豆汁を愛食したという逸話も、彼の長寿と結びつけて語られることがある 25 。これらの個人的な逸話や教訓は、天海を単なる権力者や宗教家としてだけでなく、非凡な知恵と生命力を備えた賢人として印象づけ、その権威と教えの説得力を高める効果をもたらした。

B. 宇高良哲氏『南光坊天海の研究』をはじめとする学術研究の動向

南光坊天海に関する学術的な研究は、近年ますます深化しており、その実像解明に向けた努力が続けられている。中でも、宇高良哲氏による大著『南光坊天海の研究』(青史出版、2012年)は、この分野における代表的な研究成果として高く評価されている 26 。この著作は、天海の生涯と事績を、主に宗教史の視点から、膨大な史料に基づいて詳細に考察したものであり 28 、天海研究の基礎文献と位置づけられている。

宇高氏の研究は、天海が発給した古文書の網羅的な収集と分析 29 、関東天台宗における本末制度の確立過程、あるいは寛永寺の執当(寺務を統括する役職)の変遷といった、具体的な制度史や組織史にも深く踏み込んでおり 29 、天海の活動の具体的な様相を明らかにしている。このような一次史料に基づく実証的な研究の進展は、天海を単なる伝説上の人物としてではなく、具体的な歴史的文脈の中で活動した実在の人物として捉え直す上で極めて重要である。

その他にも、曽根原理氏による宇高氏の著作に対する書評 27 や、長谷川裕峰氏による天台宗の論義法要に関する研究(天海関連史料『天海蔵義科抄』に言及) 32 、宇高氏自身の論文「南光坊天海の書籍蒐集について」 33 など、天海個人だけでなく、彼が深く関わった天台宗史や近世日本の宗教史全般に関する研究が活発に行われている。これらの学術的研究は、天海の知的な側面、例えば彼の蔵書や仏教教義に対する理解の深さを探るものであり 32 、彼を単なる政治的策士としてではなく、学識豊かな宗教思想家としての側面からも光を当てる試みと言える。

これらの研究動向は、天海という人物の多面性を明らかにし、江戸幕府初期における彼の役割をより客観的かつ深く理解するための重要な貢献を果たしている。

VII. 結論:南光坊天海の実像と歴史的意義の再考

南光坊天海は、その百余年に及ぶ長大な生涯を通じて、戦国時代の終焉から江戸時代初期という日本の歴史における一大転換期において、政治・宗教の両面にわたり計り知れない影響を及ぼした人物である。彼の「黒衣の宰相」としての政治的活動、そして天台宗の高僧としての宗教的指導は、徳川幕府の基盤確立と、近世日本の宗教的・思想的秩序の形成に不可欠な要素であった。

家康、秀忠、家光という徳川三代の将軍に仕え、その巧みな政治手腕と深い宗教的洞察力をもって幕政を支えた。特に、徳川家康の神格化と日光東照宮の建立、江戸の都市計画への関与、そして上野寛永寺の創建といった事業は、天海の壮大な構想力とそれを実現する実行力を如実に示すものである。これらの事業は、単に物理的な建造物を残したというだけでなく、徳川幕府の権威を精神的・イデオロギー的に補強し、新たな時代の秩序を人々の心に刻み込む役割を果たした。天海は、政治戦略、宗教教義(山王一実神道)、都市計画、文化事業を巧みに織り合わせ、徳川支配を正当化し神聖化する包括的かつ永続的なイデオロギー的上部構造を構築した主要な設計者であったと言える。

明智光秀との同一人物説をはじめとする彼に関する数々の謎は、その非凡な生涯と相まって、後世の人々の尽きない関心を引きつけている。この「謎」の存在自体が、皮肉にも天海の歴史的記憶を風化させることなく、むしろ大衆の意識の中に生き続けさせ、彼の生涯や時代背景に対する再検討を絶えず促す要因となっている。学術的研究は、これらの伝説や憶測とは一線を画し、史料に基づいた実証的なアプローチによって、天海の実像解明を着実に進めている。

しかし、天海の功績を評価する際には、批判的な視点も持つ必要がある。彼が江戸幕府の安定と文化の興隆に貢献したことは疑いないが、その一方で、彼の活動は強力な中央集権体制と特定の宗教的権威を確立するものであり、それが結果として異論や多様な価値観を抑制する側面を持っていた可能性も否定できない。例えば、豊臣家滅亡の口実の一つとなった方広寺鐘銘事件への関与が指摘されるように 3 、宗教的権威が政治的目的に利用され、紛争を正当化する手段となった事例も見られる。家康の神格化についても、当時の宗教界から批判的な意見が存在したことも記録されている 34 。

総じて、南光坊天海の歴史的意義は、単に一人の有能な僧侶や政治顧問であったという点に留まらない。彼は、新たな時代である江戸幕府の精神的・イデオロギー的支柱を構築し、宗教と政治権力が密接に結びつきながら社会の安定と秩序を形成していった近世日本のあり方を、最も象徴的に体現した人物であったと言えるだろう。彼の生涯と業績は、現代に至るまで、日本史における宗教と権力の関係性を考察する上で、極めて重要な示唆を与え続けている。

引用文献

- 天海大僧正について - 会津美里町観光協会 https://misatono.jp/tenkai_scroll

- 天海 - BIGLOBE http://www5c.biglobe.ne.jp/~wonder/sub404.htm

- 天海- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A9%E6%B5%B7

- カードリスト/徳川家/徳026南光坊天海 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1036.html

- 喜多院所縁の人物 https://kitain.net/history/person/

- 天海 - BS-TBS THEナンバー2 ~歴史を動かした影の主役たち~ https://bs.tbs.co.jp/no2/28.html

- 天海と甲冑/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11264/

- 天海- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%A9%E6%B5%B7

- 南光坊天海 VS 金地院崇伝 - 日本史探究スペシャル ライバルたちの光芒~宿命の対決が歴史を動かした!~|BS-TBS https://bs.tbs.co.jp/rival/bknm/32.html

- 徳川家光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%85%89

- www.taineiji.jp https://www.taineiji.jp/episode/epi_b14.html#:~:text=%E9%80%B8%E8%A9%B1%E3%81%AE%E5%A4%9A%E3%81%84%E5%A4%A9%E5%8F%B0%E5%AE%97%E3%81%AE,%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%BD%AE%E3%82%92%E6%8B%85%E5%BD%93%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 慈眼大師 天海 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/Temple/HumanTenkai.html

- 五百羅漢は必見!川越大師「喜多院」で歴史を感じよう 川越(埼玉県) - タイムズクラブ https://www.timesclub.jp/sp/tanomachi_ex/saitama/kawagoe/006.html

- 天海 - DTI http://www.maroon.dti.ne.jp/kwg1840/tenkai.html

- 勝道上人&慈覚大師&慈眼大師 (天海大僧正)|検索詳細 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/R2-00005.html

- 山王神道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%8E%8B%E7%A5%9E%E9%81%93

- 「高僧名僧伝・天海」山王一実神道と吉田神道。 川村一彦」 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202401230015/

- 直き天皇 : 江戸時代にとって天皇とは何であった か - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/289705084.pdf

- 山崎闇斎の神道神学思想と江戸前期の朝幕関係の解釈について - 早稲田大学 https://www.waseda.jp/flas/rilas/assets/uploads/2021/10/394-383_Takashi-KUBO.pdf

- 9784784218110.pdf - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/nakami/9784784218110.pdf

- 神号「東照大権現」をめぐって対立した天海と崇伝 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/33936/2

- 【異説】明智光秀に関する一考察 | 英傑大戦のコミュニティ https://taisengumi.jp/posts/177751

- 天海=明智光秀説 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%B5%B7%3D%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80%E8%AA%AC

- 東の比叡山「寛永寺」を訪ねる(前編) | いろり端 https://1200irori.jp/content/interview/detail/guests51

- 天海の100歳食 | 日本食べ物語 | 健康道場 | SUNSTAR https://www.kenkodojo.com/column/biographies/detail4/

- 南光坊天海の研究 | 宇高 良哲 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E5%8D%97%E5%85%89%E5%9D%8A%E5%A4%A9%E6%B5%B7%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E5%AE%87%E9%AB%98-%E8%89%AF%E5%93%B2/dp/4921145474

- 巻号詳細:東京都立図書館 https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=2252182911

- 南光坊天海の研究 - メルカリ https://jp.mercari.com/item/m54378155648

- 南光坊天海の研究 - 青史出版 http://www.seisi-shuppan.co.jp/nannkoubou.html

- 南光坊天海発給文書集 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b165195.html

- 東北大学学術資源研究公開センター 2013 年度 年次報告 https://www.museum.tohoku.ac.jp/center/pdf/2013_annual_report.pdf

- 中世延暦寺における論義法要の実態的研究―法華大会の正当性 - KAKEN https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K13334/

- INBUDS DB https://tripitaka.l.u-tokyo.ac.jp/INBUDS/search.php?od=7&m=sch&uekey=%E6%97%A5%E6%9C%AC&ekey1=keywordsstr&lim=50&offs=994&ekey=%E6%97%A5%E6%9C%AC

- 謎多き僧侶・南光坊天海が徳川家康に重用された理由とは? #どうする家康 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=wXGM0Et6f4w