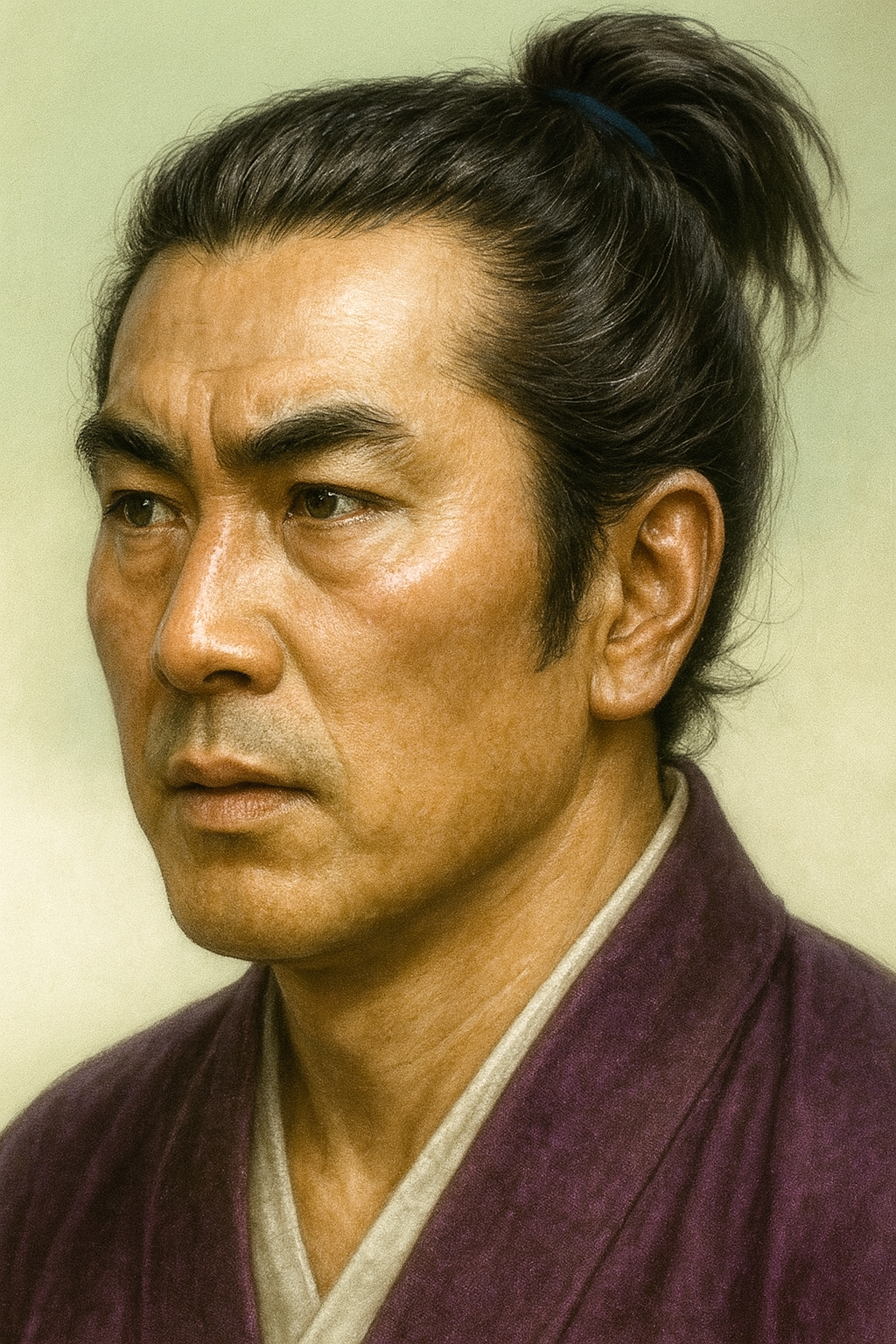

南部政康

南部政康は南部氏22代当主。兄の急死と有力庶流の介入を経て家督を継ぎ、五人の息子を戦略的に配置し、南部氏を戦国大名へと変革する礎を築いた。

報告書:『空白の支配者、南部政康 ― 戦国大名への礎を築いた武将の実像 ―』

序章:謎多き武将、南部政康

日本の戦国史において、陸奥国に広大な版図を築いた南部氏。その系譜の中で、第22代当主・南部政康(なんぶ まさやす)は、極めて特異な位置を占める人物である。彼は、南部氏が地方の有力国人から戦国大名へと変貌を遂げる重要な転換期に、一族の頂点に立った。しかしながら、その具体的な治績や人物像を伝える同時代の一次史料は驚くほど少なく、彼の治世は歴史の「空白」として、後世の研究者を悩ませてきた 1 。

父である第20代当主・信時や、孫にあたる第24代当主・晴政、そして近世盛岡藩の礎を築いた第26代当主・信直といった人物たちの華々しい活躍が記録されているのとは対照的に、政康の生涯は深い霧に包まれている。彼の名は系譜上にはっきりと刻まれながらも、その行動の記録はほとんど見当たらない。この事実は、彼を単なる「つなぎの当主」として片付ける安易な評価を誘うかもしれない。

しかし、この「空白」こそが、我々の探求心を掻き立てる源泉である。記録の欠如は、必ずしも彼の無為や無能を意味するものではない。むしろ、彼の果たした歴史的役割の性質そのものが、劇的な事件や武勲として記録に残りにくいものであった可能性を示唆している。彼は、武力で領土を切り拓く征服者ではなく、内部を固め、次代への橋渡しをする「調整者」であり、「安定化の担い手」だったのではないか。

本報告書は、この「空白の支配者」南部政康の実像に迫ることを目的とする。我々は、史料的制約を乗り越えるため、政康個人にのみ焦点を当てるのではなく、彼の生きた時代を多角的に分析する。具体的には、彼が継承した父・信時の遺産、彼の家督相続を決定づけた兄・信義の突然の死がもたらした危機、そして彼の最大の功績とされる息子たちの戦略的配置という、政康をめぐる前後の文脈を丹念に追う。さらに、文献史料の沈黙を補うものとして、近年の発掘調査によって次々と明らかになっている「物言わぬ史料」―すなわち、彼の時代の本拠地であった聖寿寺館跡の考古学的知見―を全面的に導入する。

これにより、我々は情報の欠如を嘆くのではなく、その「空白」が持つ意味を積極的に解釈し、南部氏の歴史、ひいては東北地方の戦国史における南部政康の真の役割を再評価することを目指す。これは、謎に満ちた一人の武将の生涯を解明する試みであると同時に、歴史の行間を読み解き、埋もれた真実を掘り起こす知的な挑戦に他ならない。

第一章:南部氏の台頭と政康の出自

南部政康という人物を理解するためには、まず彼がどのような政治的・経済的遺産を受け継いだのかを把握する必要がある。彼の生きた15世紀後半から16世紀初頭は、三戸南部氏が北奥羽の覇者として、その権力基盤を飛躍的に固めた時代であった。その礎を築いたのが、父である第20代当主・南部信時であり、その権勢の象徴が本拠地・聖寿寺館の繁栄であった。

第一節:三戸南部氏の権力基盤 ― 父・信時の時代

南部氏の祖は、甲斐源氏の加賀美遠光の子・光行に遡る 3 。光行は源頼朝による奥州合戦の功により、糠部(ぬかのぶ)郡(現在の青森県東部から岩手県北部にまたがる広大な地域)を与えられ、この地に根を下ろした 3 。以後、南部氏は多くの庶流に分かれ、北奥羽に勢力を広げていくが、室町時代を通じて宗家としての地位を確立したのが、三戸(さんのへ)を本拠とする三戸南部氏であった。

政康の父、第20代当主・南部信時(在位:15世紀後半)の時代は、三戸南部氏が単なる国人領主連合の盟主から、領域全体に強力な支配を及ぼす戦国大名へと飛躍する上で、決定的な「基礎を築いた」時期と評価されている 4 。『南部史要』によれば、信時は寛大で仁慈に富む一方、武勇に優れ果断な人物であったとされ、そのリーダーシップの下で積極的な勢力拡大が図られた 4 。

信時の功績は多岐にわたる。第一に、長年の懸案であった津軽地方の平定に力を尽くし、一族の大浦光信を種里城に配置するなど、西方の安定化を図った 4 。第二に、岩手郡方面への南進も進め、後の盛岡藩の領域へと繋がる足掛かりを築いた。第三に、領内の在地豪族に対する統制を強化した。具体的には、久慈氏に養子を送り込み、北氏や東氏といった有力豪族を積極的に取り込んで一門化するなど、巧みな懐柔策と武力を背景に、自らの支配体制下に組み込んでいったのである 5 。これにより、信時の時代に三戸南部氏は、南部一族の中でも突出した権勢を誇るようになった 5 。

しかし、この勢力拡大は、新たな緊張関係も生み出した。特に、津軽の十三湊(とさみなと)を拠点に北方交易で栄えていた安東氏との対立は、信時の時代から続く南部氏の重要な外交・軍事課題であった 6 。十三湊は日本海交易の要衝であり、そこからもたらされる蝦夷地の産物(昆布、干し鮭など)は莫大な富を生み出していた 8 。この交易利権を巡る争いは、単なる領土問題に留まらず、両氏の経済的基盤を揺るがす死活問題であり、政康の時代にも引き継がれることとなる根深い対立構造を形成していた 10 。

このように、父・信時は、後の政康が継承することになる広大、しかし未だ多くの課題を抱える領国の原型を、その一代で作り上げたのである。

第二節:政康の生誕と本拠地の様相

南部政康は、寛正二年(1461年)、三戸南部氏がその勢いを増していく中で、当主・信時の次男として生を受けた 2 。彼の元服に際しては、室町幕府第8代将軍・足利義政から「政」の字の偏諱(へんき)を授けられたと伝えられている 2 。これは、当時の三戸南部氏が、単なる辺境の勢力ではなく、中央の権威である室町幕府と直接的な繋がりを持ち、それを自らの権威付けに巧みに利用していたことを示す重要な証拠である。奥羽の地にあって、将軍家との結びつきを誇示することは、他の国人領主に対する優位性を確立する上で極めて有効な政治的手段であった。

政康が生まれ育った当時の南部氏の本拠地は、青森県南部町に位置する聖寿寺館(しょうじゅじだて)であった。近年の継続的な発掘調査により、この館が当時の南部氏の権勢を雄弁に物語る、驚くべき実態を持っていたことが明らかになっている。

考古学的知見によれば、聖寿寺館は、室町将軍の邸宅であった「花の御所」を模したとされる、一辺が約100メートルに及ぶ方形の居館構造を持っていた 5 。このような大規模かつ整然とした方形居館は、東北地方の中世城館の中でも他に類を見ないものであり、南部氏が中央の政治文化を強く意識し、自らを単なる地方豪族ではなく、将軍家と繋がる格の高い大名として位置づけていたことの物理的な証左と言える 14 。

さらに注目すべきは、その出土品である。館跡からは、15世紀後半から16世紀前半にかけての中国製磁器(青磁や染付の碗・皿)が大量に発見されており、日本海や太平洋を通じた広域交易ネットワークに関与し、奢侈品を入手できるだけの豊かな経済力を持っていたことがうかがえる 15 。

そして、最も衝撃的な発見の一つが、高度な金属生産の痕跡である。2018年度の調査では、東日本では初となる把手(とって)付きの真鍮(しんちゅう)生産用の坩堝(るつぼ)が発見された 17 。その後の分析で、金、銀、銅製品を生産するための坩堝も複数確認され、一つの城館跡からこれほど多様な貴金属生産の痕跡が見つかるのは極めて稀な事例である。これは、聖寿寺館が単なる居住空間や政治の中心であっただけでなく、高度な専門技術者集団を擁する、一大生産工房としての機能をも併せ持っていたことを示している 17 。

政康が相続したのは、父・信時が武力で拡大した領土や兵力だけではなかった。彼は、将軍家との結びつきという「政治的権威」、広域交易と高度な金属生産に支えられた「経済力」、そしてそれを実現する「先進技術」という、戦国大名として飛躍するために必要なあらゆる要素が凝縮された、非常に豊かで強力な政治的・経済的資本を、生まれながらにして受け継いだのである。この強固な基盤の存在を理解することは、後に彼が展開する一族支配体制の構築が、単なる思いつきではなく、この遺産があったからこそ可能だったという視点に繋がり、彼の歴史的役割を評価する上で不可欠な前提となる。

第二章:波乱の家督相続 ― 兄の死と庶流の介入

父・信時が築き上げた強固な基盤は、しかし、盤石な後継者選びによって円滑に引き継がれたわけではなかった。信時の死後、南部氏は突如として家督相続の危機に見舞われる。兄の早すぎる死、そして有力庶流の介入という波乱の中で、次男であった政康は歴史の表舞台へと押し出されることになった。この一連の出来事は、当時の南部一族が抱える内部構造の脆弱性を露呈させると同時に、後の時代にまで禍根を残す重大な前例となった。

第一節:兄・南部信義の短い治世と急逝

文亀元年(1501年)12月、父である南部信時が59歳で没すると、家督は嫡男であった政康の兄・信義(のぶよし)が継承し、第21代当主となった 18 。信義は寛正三年(1462年)生まれで、父の死の時点ですでに40歳に達しており、本来であれば安定した治世が期待されるはずであった 18 。

しかし、運命は南部氏に過酷な試練を与える。信義の治世は、わずか1年余りという驚くべき短さで幕を閉じる。文亀三年(1503年)5月24日、信義は41歳で急逝してしまうのである 18 。その死因については詳しい記録が残っておらず、病死であったのか、あるいは何らかの政争に巻き込まれたのかは定かではない。いずれにせよ、当主の突然の死は、拡大途上にあった南部氏の権力中枢に、危険な空白を生み出すことになった。

第二節:八戸氏の介入と世子の排除

信義の死がもたらした混乱は、ある運命の皮肉によって、さらに複雑な様相を呈する。信義が亡くなったまさにその翌日、彼の正室が男子を出産したのである 18 。この赤子こそ、血筋の上では最も正当な後継者となるはずだった北致愛(きた ちかよし)であった。もし彼が父の生前に生まれていれば、家督相続は揺るぎないものだったかもしれない。しかし、父の死という権力の空白期に生まれた赤子を当主として戴くことは、当時の不安定な政治情勢において、多くの困難を伴う選択であった。

この危機的状況において、南部氏の家督相続に決定的な影響力を行使したのが、一族内で宗家に次ぐ勢力を誇っていた根城(ねじょう)南部氏、すなわち八戸(はちのへ)氏であった。当時の八戸氏当主であった八戸信長(信長という名は後世の混同の可能性も指摘されるが、ここでは便宜上用いる)が、この家督問題に「横槍」を入れたと記録されている 18 。

当時の南部一族は、三戸宗家を盟主としながらも、八戸氏や九戸(くのへ)氏といった有力な庶流が、それぞれ半ば独立した領主として大きな力を持っていた 3 。特に八戸氏は、南北朝時代に南朝方として独自の歴史を歩んだ経緯から、宗家とは一線を画す強い自立性を保持していた 21 。彼らは宗家と協力関係にありながらも、その動向は一族全体の安定を左右するほどの重みを持っていたのである 4 。

八戸氏の当主は、生まれたばかりの致愛を当主とすることによる権力の不安定化を深く憂慮したと考えられる。広大な領内には、未だ完全に服従したとは言えない在地豪族が割拠し、西には宿敵・安東氏が隙を窺っている。このような状況下で、強力なリーダーシップを発揮できない幼君を戴くことは、一族全体の存亡に関わるリスクであると判断したとしても不思議ではない。そこで八戸氏は、一族の安定を大義名分として、すでに成人し武将としての経験も期待できる信義の弟、すなわち南部政康を次期当主として強力に推したのである。これは単なる権力欲からではなく、一族の存続を最優先した、極めて政治的な判断であった可能性が高い 4 。

第三節:政康の当主就任とその歴史的意義

有力庶流である八戸氏の強力な後押しを前に、生まれたばかりの致愛を擁立しようとする勢力は抗うことができなかった。結果として、正嫡であった致愛は家督を継ぐことなく、母方の実家である北氏の下へと追いやられることとなった 18 。そして、兄の死と甥の排除という複雑な経緯を経て、南部政康が第22代当主として三戸南部氏の家督を継承したのである。

この一連の出来事は、当時の三戸南部宗家の権力基盤が、決して絶対的なものではなかったという事実を浮き彫りにした。当主の継承は、嫡流の血筋という正統性だけで自動的に決まるものではなく、八戸氏をはじめとする有力一門の承認と力関係に大きく左右される、ある種の「選挙王制」に近い、脆弱な側面を内包していたのである。

政康の家督相続は、一見すると、当主の急逝という危機を乗り越え、一族の分裂を回避した成功例に見える。しかし、それは同時に「庶流の強力な介入によって宗家の当主が決定される」という、後々まで南部氏を揺るがすことになる重大な前例を打ち立てるものであった。事実、この出来事から約80年後の天正十年(1582年)、南部晴政・晴継父子が相次いで死去し、再び後継者問題が浮上した際、今度は九戸氏がこの前例を盾に、自らにとって有利な候補者(晴政の娘婿である九戸実親)を擁立しようと画策する 23 。その結果、八戸氏などが推す南部信直(皮肉にも政康の孫)との間で深刻な対立が生じ、最終的に南部氏史上最大の内乱である「九戸政実の乱」へと繋がっていくのである 25 。

このように、政康の当主就任は、目先の危機を回避した一方で、将来の破滅的な内乱の種を蒔くという、歴史の皮肉な帰結をもたらした。彼の即位の経緯は、単なる過去の出来事ではなく、南部氏の未来を規定する分水嶺となった、極めて重要な歴史的事件として位置づけられなければならない。

第三章:政康の治世 ― 沈黙の記録と権勢の証左

兄の死と有力庶流の介入という波乱の末に当主となった南部政康。しかし、彼の治世を具体的に物語る記録は、驚くほど少ない。父・信時の武功や、孫・晴政の版図拡大といった華々しい事績とは対照的に、政康の時代は歴史の「沈黙」に覆われている。だが、この沈黙は彼の無為を意味するものではない。文献史料が語らない一方で、考古学的な発見は、彼の時代が経済的・文化的に爛熟した繁栄の時代であったことを力強く示唆している。この矛盾こそ、政康の実像を解き明かす鍵である。

第一節:空白の治世 ― 記録は何を語らないか

南部氏の歴史を紐解くと、政康の治世(16世紀初頭)が、異様なほどの「空白地帯」であることがわかる。父・信時や、後の晴政、信直といった当主たちについては、その軍事行動、外交交渉、法度の制定など、具体的な治績を伝える逸話や文書が比較的多く残されている 4 。しかし、政康個人に関する記録は、系譜上の存在を示すものを除けば、ほとんど皆無に等しい 2 。

この「記録の欠如」には、いくつかの理由が考えられる。一つは、後世の南部氏の公式な歴史観が影響している可能性である。近世盛岡藩の歴史は、藩祖とされた南部信直の功績を正当化する視点で編纂される傾向があった 28 。信直は政康の次男・石川高信の子であり、複雑な家督争いを経て当主となっている。その過程で、信直の系統にとって都合の悪い過去や、直接の祖先ではない政康の治世が、意図的に軽視されたり、記録から削られたりした可能性は否定できない。

もう一つの、より本質的な可能性は、彼の治世の性格そのものにある。政康の時代は、父が獲得した広大な領土を維持し、内部の結束を固めることに力が注がれた、比較的平穏な「静かな時代」だったのかもしれない。大規模な対外戦争や、劇的な内紛といった事件が少なければ、それだけ英雄的な物語として記録に残る機会も少なくなる。彼の仕事が、領土を切り拓く「破壊と創造」ではなく、既存の秩序を維持・管理する地道な政治活動であったとすれば、記録が乏しいのも当然と言えるかもしれない。

第二節:考古学が語る政康の時代 ― 聖寿寺館の繁栄

文献史料の沈黙を雄弁に補うのが、彼の本拠地であった聖寿寺館跡からもたらされる考古学的な成果である。政康が当主であった16世紀初頭は、この館が最も繁栄した時期と重なっている。発掘調査によって明らかになった遺構や遺物は、政康政権下の南部氏が、強力な経済力と高度な文化水準を享受していたことを明確に示している。

館跡からは、日用品、武具、宗教用具、さらには茶道具や香道具、化粧道具といった、多種多様な遺物が大量に出土している 16 。これらは、政康を中心とする南部氏の中枢が、単に武力に頼るだけでなく、物質的にも文化的にも非常に洗練された、豊かな生活を送っていたことを物語っている。

特に注目すべきは、彼らが有していた経済力と技術力である。前述の通り、聖寿寺館は東日本で初めて真鍮生産の痕跡が確認された場所であり、金・銀・銅といった他の貴金属の加工も行われていた 17 。これは、政康政権が、中央の権力や畿内の先進地域にも匹敵するような、高度な金属生産技術を擁する専門家集団を支配下に置いていたことを意味する。さらに、中国産の青磁や白磁、染付といった貿易陶磁器の大量出土は、彼らが日本海や太平洋を通じた広域交易ネットワークに深く関与し、そこから得られる富を独占していたことを示唆している 15 。

これらの考古学的物証は、政康が単なる辺境の武将ではなく、強力な経済基盤と先進技術に裏打ちされた、洗練された支配機構の頂点に立つ人物であったことを証明している。テキスト史料が描く「空白」のイメージとは裏腹に、彼の治世は、南部氏の歴史の中でも屈指の繁栄期であった可能性が高い。

第三節:周辺勢力との静かなる攻防

記録には残されていないものの、政康の治世が完全に平穏無事であったとは考えにくい。父の代から続く、津軽の安東氏との緊張関係は、彼の時代にも間違いなく継続していたはずである 7 。大規模な軍事衝突の記録がないからといって、国境地帯での小競り合いや、交易路を巡る水面下での駆け引き、互いの領内における諜報活動や調略といった「静かなる攻防」がなかったと断じることはできない。

同様に、一族内部の力関係も、常に緊張をはらんでいたと推察される。彼の家督相続を後押しした八戸氏や、常に宗家の地位を窺う潜在的なライバルであった九戸氏など、有力な一門との関係は、表面上は安定していても、一触即発の危うさを秘めていたであろう。

ここから導き出される一つの仮説は、政康の統治手腕が、これらの内外の圧力を、破局的な衝突に至らせることなく巧みに管理・調整することにあったのではないか、というものである。彼の権力は、軍事的なカリスマ性によって発揮されるものではなく、聖寿寺館を中心とする経済力と技術力を背景とした、富の分配と利害調整の能力に根差していたのかもしれない。彼は、館で生産される貴金属製品や、交易によってもたらされる奢侈品を、有力な一門や家臣に巧みに分配することで彼らの忠誠を確保し、内部の不満を抑え込んでいたのではないか。このような地道で高度な政治活動は、英雄譚として歴史書に記されることはない。しかし、考古学が明らかにした彼の時代の繁栄は、彼がそのための強力なカード(富と技術)を手にしていたことを、何よりも雄弁に物語っているのである。政康の治世は「沈黙」しているのではなく、我々が耳を傾けるべき史料の種類が違うだけなのだ。

第四章:最大の功績 ― 一族配置による権力基盤の確立

南部政康の治世は、記録の上では「空白」かもしれない。しかし、彼が後世に残した最も重要かつ明確な功績は、その「空白」の期間に静かに、しかし着実に実行された。それは、自らの五人の息子たちを領内の戦略的要衝に配置し、一族による直接支配体制を飛躍的に強化した政策である。この政策こそ、南部氏が国人領主の連合体から脱皮し、中央集権的な戦国大名へと変貌を遂げる上で、決定的な礎となった。政康は派手な戦勝者ではなかったが、次世代の勝利を準備した「偉大なる設計者」であった。

第一節:戦国大名化への布石 ― 五人の息子たち

政康の功績を語る上で、彼に五人もの男子がいたという事実は極めて重要である 2 。彼はこの豊富な人的資源を最大限に活用し、南部氏の統治システムを根底から変革する壮大な計画を実行に移した。それは、それまで在地豪族に統治を委ねていた間接的な支配から、宗家の血を引く一族が領国の隅々までを直接コントロールする、新たな支配体制への移行であった 1 。この一族配置政策は、南部氏の戦国大名化における最大の画期と評価されている 5 。

この政策は、同時代の他の戦国大名、例えば伊達稙宗(だて たねむね)が、多くの子女を周辺の有力大名家へ養子や嫁として送り込み、婚姻同盟ネットワークを拡大した政策としばしば比較される 30 。しかし、稙宗の政策が領国外への影響力拡大、すなわち「水平的拡大」に主眼があったのに対し、政康の政策は、あくまで自領内の支配を強化・深化させる「垂直的深化」にその本質があった点で、明確に異なっている。彼は、息子たちをいわば「プラグイン」のように領国の各拠点に差し込むことで、宗家からの指令が末端まで行き渡る、中央集権的なピラミッド型の支配構造を構築しようとしたのである。

第二節:戦略的配置とその意図

政康による息子たちの配置は、単なる場当たり的なものではなく、極めて高度な戦略的意図に基づいていた。それぞれの配置場所は、対外的な脅威への備えと、内部の有力勢力の牽制という二つの側面から、周到に選ばれている。

以下に、五人の息子の配置とその戦略的重要性をまとめる。

|

息子(氏名) |

一門名/城名 |

配置された地域と戦略的重要性 |

役割と意義 |

|

長男・南部安信 |

三戸南部氏(宗家)/聖寿寺館・三戸城 |

糠部郡(南部氏本貫地) |

宗家を継承し、一族支配の中核を担う。父・政康の政策を継承し、弟たちを統括して勢力拡大を推進 29 。 |

|

次男・石川高信 |

石川氏/石川城 |

津軽地方 |

宿敵・安東氏に対する最前線の拠点。津軽地方の支配を維持・強化する上で不可欠な存在。後の南部信直の実父 29 。 |

|

三男・南長義 |

南氏/五戸 |

三戸と八戸の中間地点 |

宗家と有力庶流・八戸氏との連携を円滑にし、同時に監視する役割。交通の要衝を抑える 29 。 |

|

四男・石亀信房 |

石亀氏/石亀城 |

岩手郡 |

後の盛岡藩の中心地となる岩手郡への進出の足掛かり。南方の斯波氏や葛西氏への備え 29 。 |

|

五男・毛馬内秀範 |

毛馬内氏/毛馬内城 |

鹿角郡 |

安東氏とのもう一つの係争地であり、尾去沢鉱山など鉱物資源が豊富な地域を直接支配下に置く 29 。 |

この配置図を俯瞰すると、政康の深慮遠謀が見て取れる。まず、長男・安信を本拠地である三戸に置いて宗家を継承させ、一族支配の根幹を固めた 29 。そして、次男・高信を西の津軽(石川城)に、五男・秀範を北西の鹿角(毛馬内城)に配置することで、宿敵・安東氏に対する防衛ラインを二重に構築した 29 。特に津軽は、父・信時の代から続く係争地であり、ここに信頼できる次男を置くことは最優先課題であった。

南には、四男・信房を岩手郡(石亀城)に配置し、斯波氏や葛西氏といった勢力への備えとすると同時に、将来の南進への足掛かりとした 31 。そして、東には、三男・長義を五戸に置いた。この場所は、宗家の三戸と、強大な勢力を持つ庶流・八戸氏の根城との中間に位置する。ここに息子を置くことで、両者の連絡を円滑にすると同時に、八戸氏の動向を監視し、牽制するという極めて重要な役割を担わせたのである。

このように、政康の一族配置は、三戸の宗家を中心として、東西南北の各方面に息子たちを配備することで、領国全体を宗家の直接的な影響下に置こうとする、壮大かつ合理的なシステムであった。このシステムがあったからこそ、彼の死後、跡を継いだ安信は弟たちを動員して津軽地方の平定をさらに進めることができたのであり 29 、さらにその次の代である孫の南部晴政は、この強固な基盤の上に、「三日月の丸くなるまで南部領」と謳われるほどの南部氏史上最大の版図を築き上げることができたのである 26 。

政康の治世が「空白」に見えるのは、彼がこの壮大な統治システムの設計と実装という、目には見えにくい、しかし極めて重要な内部改革にその時間と労力を費やしていたからに他ならない。彼の最大の功績は、戦いの勝利ではなく、次世代が勝利するための「仕組み」そのものを創り上げたことにあった。

第五章:死と後世への影響

南部政康が築いた一族支配のシステムは、南部氏の未来に光と影、両方の側面を投げかけることになった。彼の血脈は、後の南部氏の歴史を大きく左右し、彼が残した統治構造の歪みは、一族最大の内乱を引き起こす遠因ともなった。彼の死と、その後の歴史の展開を追うことで、政康の遺産が持つ複雑な両義性が明らかになる。

第一節:二つの没年説

南部政康の死については、明確な記録が乏しく、二つの説が存在する。最も一般的に知られているのは、永正四年(1507年)2月10日に47歳で死去した、というものである 2 。これは多くの系図や二次資料で採用されており、彼の治世が比較的短期間であったことを示唆している。

一方で、この説に疑問を投げかける史料も存在する。永禄・天正年間(1558年~1592年)、すなわち1507年説から半世紀以上も後の時代の棟札(むなふだ)に、「政康」の名が見えるという記録があるのだ 1 。これが事実であれば、彼は相当な長寿を保ち、孫の晴政の時代まで存命だったことになる。

この矛盾をどう解釈すべきか。後者の棟札については、必ずしも彼がその時点で生存していたことを証明するものではない、という見方が有力である。棟札には、工事の安全や一族の繁栄を祈願して、先代の偉大な当主や功績のあった人物の名前を、敬意や権威付けのために、その死後も記すことがある。政康が南部氏の戦国大名化の礎を築いた重要な人物として、後世の当主たちから尊崇されていたとすれば、彼の名が数十年後の棟札に刻まれたとしても不思議ではない。従って、現時点では、永正四年(1507年)没という説が、彼の活動時期を考える上で、より妥当性の高いものと見なされている。

第二節:政康の血脈と南部氏の未来

政康の死後、彼が築いたシステムと、彼が残した血脈は、南部氏の歴史に決定的な影響を与え続ける。

家督は、計画通り長男の安信が継承した。安信は父の政策を引き継ぎ、弟たちを率いて勢力拡大を進めたが、その跡を継いだのが、南部氏の最大版図を築いたとされる第24代当主・南部晴政である。しかし、この晴政の系統は、彼の実子・晴継が若くして暗殺(または病死)されたことで、あっけなく途絶えてしまう 24 。

ここで歴史の舞台に再び登場するのが、政康の血筋である。晴継の死後、後継者として南部氏を継承し、第26代当主となったのは、政康の次男・石川高信の子、すなわち政康の孫にあたる南部信直であった 24 。これにより、南部氏の宗家の血統は、政康の長男の系統から次男の系統へと移ることになった。

しかし、この信直の家督相続は、南部氏を二分する深刻な対立を引き起こした。第二章で述べたように、政康自身が「有力庶流の介入によって当主が選ばれる」という前例を作ってしまった。この前例に倣い、有力一門である九戸政実は、自身の弟で晴政の娘婿であった九戸実親こそが正当な後継者であると主張し、信直の家督相続に真っ向から反対した 23 。

この対立は、最終的に天正十九年(1591年)、豊臣秀吉の中央政権をも巻き込んだ南部氏史上最大の内乱「九戸政実の乱」へと発展する 25 。この戦いは、皮肉なことに、政康が築いた一族支配体制の強固さ(九戸氏の強大な軍事力)と、そのシステムが内包する矛盾(宗家と有力庶流の対立)が、同時に噴出した結果であったと言える。信直は、政康の孫としてその遺産を受け継ぎながらも、同じく政康が残したシステムの歪みが生んだ最大の抵抗勢力と、一族の存亡をかけて戦わねばならなかったのである。

第三節:歴史的評価の再検討

これまでの分析を踏まえ、南部政康の歴史的評価を改めて検討する必要がある。彼は、単に父と孫の時代の間に挟まれた、影の薄い「つなぎの当主」だったのだろうか。

答えは否である。彼の治世は、南部氏の歴史における決定的な分水嶺であった。彼は、父・信時が武力で獲得した「拡大の時代」の成果を、無為に過ごすことなく堅実に守り抜いた。兄・信義の急死という予期せぬ危機を、有力庶流と巧みに協調することで乗り越え、一族の分裂を防いだ。そして何よりも、五人の息子たちを領内の要衝に戦略的に配置することで、南部氏の統治構造を、国人領主の緩やかな連合体から、宗家を頂点とする中央集権的な支配体制へと質的に転換させた。

この内部固めとシステムチェンジがあったからこそ、孫の晴政は、憂いなく対外的な勢力拡大に専念し、南部氏の最盛期を現出させることができた。政康の政策は、次世代の成功を準備するための、深慮遠謀に満ちた「布石」だったのである。

しかし同時に、彼の遺産は負の側面も持っていた。彼の家督相続の経緯は、有力庶流の介入を正当化する前例となり、結果的に九戸氏の増長を招き、孫の信直を苦しめることになった。

したがって、政康の歴史的評価は、単純に「成功した統治者」や「偉大な戦略家」と一言で片付けられるものではない。彼の遺産は、次世代の成功と、その成功のために乗り越えねばならない課題の両方を準備した、まさに「過渡期の支配者」としての複雑性と両義性において捉えられるべきである。彼は、南部氏が戦国大名として飛躍するための跳躍台を築いたが、その跳躍台には、将来ひび割れかねない亀裂もまた、内包されていたのである。

終章:南部政康の再評価

本報告書は、戦国時代の陸奥国に君臨した南部氏の第22代当主、南部政康の実像に迫ることを目指し、多角的な分析を行ってきた。史料の極端な乏しさから、これまで歴史の舞台では「空白の支配者」として、その存在を過小評価されがちであったこの武将について、我々は新たな評価を提示したい。

南部政康の治世は、南部氏の歴史における決定的な転換点であった。彼は、父・信時が築いた武威と、兄・信義の急死がもたらした危機という、光と影の両面を受け継いで当主となった。彼の前には、拡大した領土をいかに維持し、一族内の潜在的な対立をいかに抑え、次代へと安定した形で権力を継承するかという、極めて困難な課題が山積していた。

彼は、この課題に対し、派手な軍事行動ではなく、静かで着実な内部改革をもって応えた。その最大の功績は、五人の息子たちを領国の戦略的要衝に配置し、宗家による直接支配のネットワークを構築したことにある。この一族配置政策は、南部氏の統治構造を、国人領主の緩やかな連合体から、宗家を頂点とする中央集権的な戦国大名へと質的に変革させる、画期的な試みであった。これは、孫の南部晴政による最大版図の実現と、もう一人の孫である南部信直による近世盛岡藩設立の、揺るぎない礎となった。

また、文献史料の沈黙を補って余りあるのが、彼の本拠地・聖寿寺館跡が語る考古学的な真実である。将軍邸を模した壮麗な館、中央や大陸との交易を示す多量の奢侈品、そして東日本でも類を見ない高度な金属生産工房の存在。これらは、政康の「静かなる治世」が、決して無為なものではなく、強力な経済力と先進技術に裏打ちされた、文化的にも爛熟した繁栄の時代であったことを雄弁に物語っている。彼の権力は、武力だけでなく、富と技術の独占、そしてそれを巧みに分配する調整能力にこそ根差していたのである。

もちろん、彼の遺産は正の側面ばかりではない。彼自身の家督相続の経緯が、有力庶流の介入という危険な前例を作り、一族最大の内乱である「九戸政実の乱」の遠因となったこともまた、歴史の厳然たる事実である。

結論として、南部政康は、もはや「空白の支配者」として語られるべきではない。彼は、父の遺産を堅実に守り、兄の死による危機を乗り越え、何よりも息子たちを戦略的に配置するというグランドデザインによって、南部氏の統治システムを未来へと適合させた、先見の明ある統治者であった。彼の治世は、南部氏が戦国大名として、そして近世大名として激動の時代を生き残るための礎を、静かに、しかし着実に築き上げた重要な期間であった。南部政康とは、歴史の表舞台に立つ英雄ではなかったかもしれないが、次世代の英雄たちが立つための舞台そのものを設計した、**「深慮遠謀の建築家」**として、再評価されるべき人物なのである。

引用文献

- 南部政康- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%94%BF%E5%BA%B7

- 南部政康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%94%BF%E5%BA%B7

- 南部氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%B0%8F

- 武家家伝_南部氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/nanbu_k.html

- 攻城団テレビで南部氏の歴史について話をしました https://kojodan.jp/blog/entry/2024/02/16/175728

- 戦国大名46D 南部家Ⅳ 十三湊への侵攻と安東氏との戦い【研究者と学ぶ日本史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=U53BhtxgoB0

- 十三湊を制して栄えた安藤氏と室町期に台頭した南部氏の争い - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/20726/

- 十と 三湊から解き明かす 北の中世史 - JR東日本 https://www.jreast.co.jp/tohokurekishi/tohoku-pdf/tohoku_2019-03.pdf

- 十三湊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%B9%8A

- 安東氏関連 武将列伝 室町時代~江戸時代 - 簡単無料ホームページ作成 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page6

- 安藤氏の通説と議論 下国安東氏ノート~安東氏500年の歴史 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page11

- 南部政康- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%94%BF%E5%BA%B7

- 北奥羽の雄・南部氏。 一戸から九戸の地に南部の礎を築く。 - VISIT HACHINOHE https://visithachinohe.com/stories/nanbuhanrekishi/

- 南部藩の歴史(聖寿寺館跡・南部利康霊屋) | VISIT HACHINOHE | VISITはちのへ観光物産サイト https://visithachinohe.com/experience/nanbuhannorekisi/

- 国史跡聖寿寺館跡発掘調査報告書 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/35079

- 聖寿寺館跡発掘調査 - 青森県南部町ホームページ https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1543.html

- プレスリリース - 2021 年 7 月 8 日 報道関係者各位 青森県三戸郡南部町教育委員会 独立行政法人国立科学博物館 https://www.kahaku.go.jp/procedure/press/pdf/663973.pdf

- 南部信義 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E7%BE%A9

- 南部信時とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E6%99%82

- 武家家伝_八戸氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hakii_k.html

- 八戸氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%88%B8%E6%B0%8F

- 八戸に根城を築いた根城南部氏 - 青森歴史街道探訪|津軽と南部の歴史 http://aomori-kaido.com/rekishi-kaido/contents_na/08.html

- 「九戸政実」分家ながら南部宗家と並ぶ家柄。天下人秀吉と南部宗家に挑んだ男! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/40

- 南部信直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E7%9B%B4

- 九戸政実とは 豊臣秀吉天下統一最後の相手 - 岩手県 https://www.pref.iwate.jp/kenpoku/nino_chiiki/1053577/1053578/index.html

- 九戸政実はなぜ、秀吉に喧嘩を売ったのか - 北条高時.com https://hojo-shikken.com/entry/2017/06/24/233000

- 九戸政実の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%88%B8%E6%94%BF%E5%AE%9F%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 祐清私記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%90%E6%B8%85%E7%A7%81%E8%A8%98

- 南部安信- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%AE%89%E4%BF%A1

- 伊達稙宗と天文の乱 【伊達家の力を削いだ 晴宗との親子争い】 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/sengoku/62200/

- 南部安信- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%AE%89%E4%BF%A1

- 南部家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30373/

- 武家家伝_毛馬内氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/n_kemanai.html

- 「南部信直」南部家中興の祖は、先代殺しの謀反人!? 庶流ながら宗家を継いだ名君 https://sengoku-his.com/470