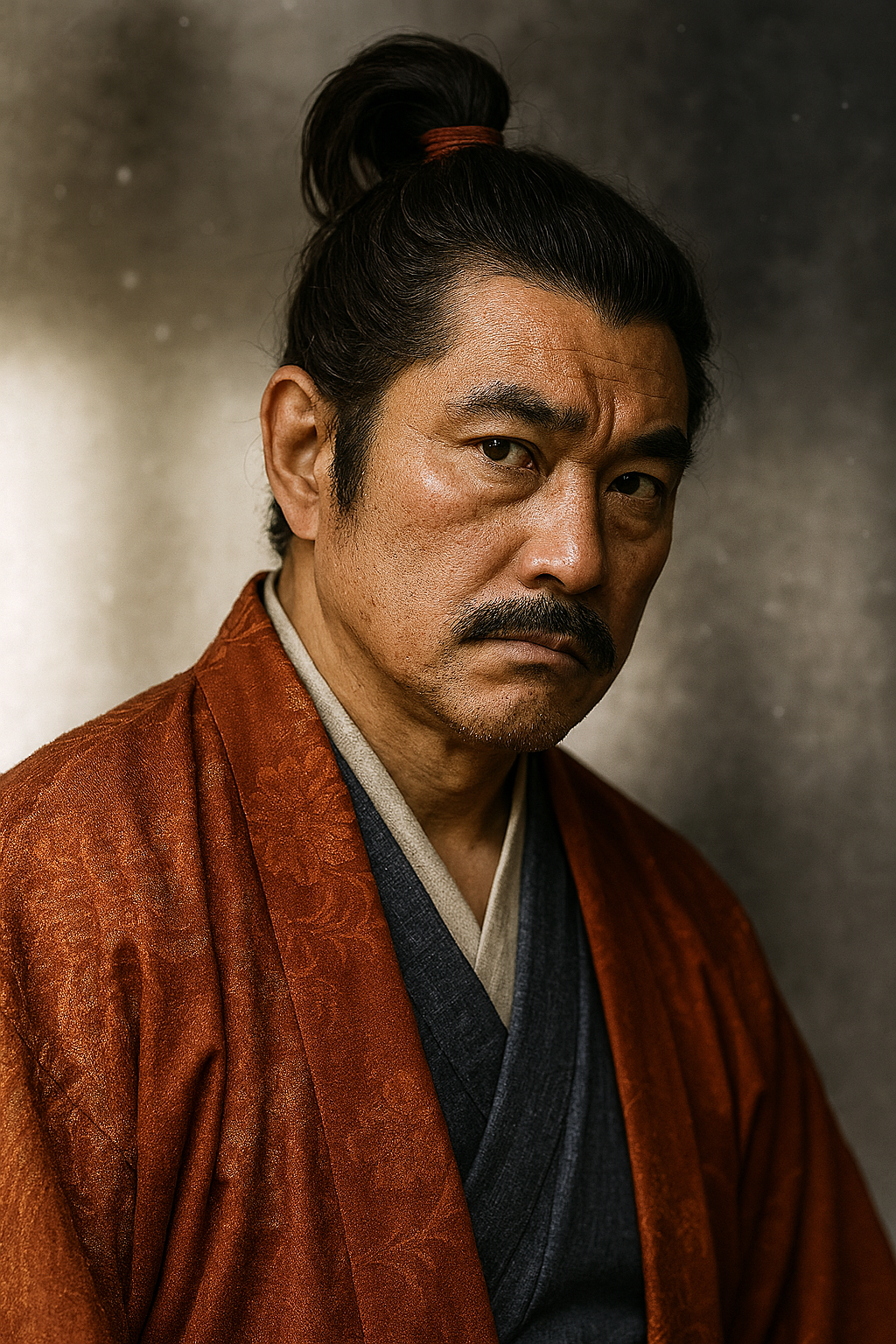

原田貞佐

美作の国人領主・原田貞佐は宇喜多直家の後援で一族を再興。武勇と信仰心で活躍するも、孫の代で軍律違反により武家としての原田氏は終焉を迎えた。

美作の風雲児:原田貞佐の生涯と一族の興亡

序章:美作の国人・原田貞佐という存在

本報告書は、日本の戦国時代、美作国(現在の岡山県北部)にその足跡を刻んだ一人の国人領主、原田貞佐(はらだ さだすけ)の生涯を、一族の淵源からその劇的な終焉に至るまで、多角的な視点から徹底的に解明することを目的とする。彼の人生の軌跡を追うことは、巨大勢力の狭間で翻弄されながらも、したたかに自らの存続を図った地方豪族の実像を浮き彫りにし、ひいては「戦国」という時代の本質に迫る試みである。

戦国期の美作国は、山陽と山陰を結ぶ地政学的な要衝であったため、常に周辺大名の草刈り場となる宿命を背負っていた。室町時代には守護職を巡って赤松氏と山名氏が激しく争い、戦国時代に入ると、その覇権は出雲の尼子氏、安芸の毛利氏、備前の浦上氏、そしてその浦上氏を打倒し台頭した宇喜多氏へと、目まぐるしく移り変わった 1 。このような絶え間ない動乱の中、原田氏に代表される「国人」と呼ばれる在地領主たちは、自立を維持するために離合集散を繰り返し、時には強大な外部勢力に従属し、また時には抵抗するという、極めて柔軟かつ現実的な生存戦略を採らざるを得なかった。原田貞佐の生涯は、まさにこの時代の国人の典型的な生き様を体現していると言える。

彼は単なる一武将ではない。父の代に失った故地を執念で回復した再興の祖であり、備前の梟雄・宇喜多直家の尖兵として武功を重ねた勇将であり、そして自らの信仰に基づき地域の寺社を篤く守護した在地領主でもあった。本報告書では、これらの多面的な側面に光を当て、歴史の波間に埋もれた一人の武士の実像を明らかにしていく。

【表1:原田貞佐 関連年表】

本年表は、原田貞佐個人の動向と、彼が生きた美作国、さらには日本全体の歴史的背景を並列して示すことで、その生涯を立体的に理解するための一助とするものである。

|

西暦(和暦) |

原田氏・原田隆右の動向 |

実作・周辺勢力の動向 |

|

1123年(保安4年) |

原田頼方、実作作目へ派遣される[3] |

|

|

1124年(天治元年) |

頼方、稲積山政庁を築き、原田氏を称す[5] |

山名教清、実作守護となる[6] |

|

1441年(嘉吉元年) |

原田(忠長) |

山名氏が実作で戦闘を開始[6] |

|

不明 |

父・忠長、山名氏に敗れ自害。長直、遁遠[7] |

|

|

1532年(天文元年) |

原田氏、尼子氏に従う[5] |

尼子氏、実作への本格侵攻を開始[2,8] |

|

1534年(天文3年) |

尼子方の宇山氏により都於郡館焼討、一時姿を隠す[5] |

尼子氏、実作の大半を支配下に置く[2,9] |

|

1536年(弘治2年) |

原右佐、実住に宇和館を名乗る[10] |

|

|

1569年(永禄12年) |

原右佐、誕生寺の復興に尽力する[10] |

|

|

1573年(天正元年) |

|

|

|

1574年(天正2年) |

原右佐、豊後大友氏による実作攻撃(参陣)、意識させる[10] |

宇喜多直家、浦上宗景と天神山城の戦いを開廷 |

|

天正年間 |

備前福岡の地で「原田、黒木の三河」と称される[10] |

宇喜多氏、毛利氏と備前・実作で抗争[12,13] |

|

1578年(天正6年) |

宇喜多参戦で、誕生寺に黒木隆佐を援護[10] |

備中高松城の戦い。毛利氏と羽柴氏が和睦[3] |

|

1585年(天正13年) |

|

宇喜多秀家、四国征伐に従軍[14,15] |

|

1588年(天正16年) |

|

宇喜多秀家、九州征伐に従軍[15,16] |

|

1594年(文禄3年) |

12月、原田氏死去[10] |

|

|

1599年(慶長4年) |

|

宇喜多秀家、朝鮮へ出兵 |

|

1600年(慶長5年) |

族・忠長、再興。誕生寺、鐘中院整備で天脚[5,10] |

|

|

1621年(元和7年) |

原佐、失意のうちに死去。武家としての原田氏終焉[10] |

|

第一章:美作原田氏の淵源と系譜

一族の起源と長大な歴史

美作原田氏の系譜は、遠く平安時代中期の武将・平忠常を祖とする大蔵氏に連なると伝えられている 5 。これは、筑前国を本拠とした九州の名門・原田氏と同族であることを示唆しており、一族の由緒を際立たせるものである 17 。誕生寺に残る記録によれば、原田氏は美作の地において十七代、約498年間にわたり勢力を保持した名族とされ、貞佐はその十五代目の当主であった 10 。

しかし、これほど長大な歴史を持つとされる一方で、貞佐より前の時代の当主たちの具体的な事績は、残念ながら判然としない部分が多い 10 。戦国時代の武家にとって、一族の系譜、特にその古さや由緒は、自らの支配の正統性と権威を内外に示すための極めて重要な要素であった。平氏や源氏といった高貴な武家の血筋を引くという伝承は、在地社会における支配を正当化する上で強力な根拠となった。したがって、貞佐以前の記録が不明瞭であるにもかかわらず、平忠常という著名な武将を祖とする系譜が伝えられている背景には、後世の一族が自らの権威を高めるために系譜を整備した可能性も考慮に入れる必要がある。これは、自己の正統性を確立しようとした多くの戦国武家に見られる共通の傾向であり、原田氏の系譜もまた、単なる事実の記録としてだけでなく、一族のアイデンティティと支配の正当性を構築するための「物語」としての側面を併せ持っていたと解釈できる。

美作への定着と稲荷山城

美作原田氏の直接の祖とされるのが、平忠高の曾孫にあたる原田興方(おきかた)である。彼は保安四年(1123年)、京における藤原仲時らによる政争に連座し、美作国へ流罪となった 5 。

配流の身でありながら、興方は久米郡の葛虫庄(現在の岡山県久米郡美咲町原田周辺)を与えられ、その地にあった狐山に稲荷山城を築いて本拠とした。翌保安五年(1124年)には、庄の名を自らの姓にちなんで原田庄と改めたとされ、これが美作における原田氏の始まりとなった 5 。この稲荷山城は、以後、約500年にわたり原田氏代々の居城として機能し、江戸時代に編纂された地誌『作陽誌』や『古城之覚』にも、城主として原田氏の名が明確に記録されている 18 。

他の原田氏との区別

なお、美作国には、菅原道真の後裔を称する美作菅氏から分派した別の原田氏も存在したことが知られている 5 。しかし、本報告書で対象とする原田貞佐の一族は、あくまで平氏を祖とする系統であり、両者は出自も活動領域も異なる別の武士団である 5 。この点を明確に区別しておくことは、歴史的背景を正確に理解する上で不可欠である。

第二章:動乱の舞台、戦国期美作国

大国の草刈り場としての美作

原田氏の歴史を理解するためには、その舞台となった美作国がいかに激しい動乱の地であったかを知る必要がある。地理的に山陽と山陰の結節点に位置する美作は、常に周辺大名の侵攻目標とされ、統一した権力が育ちにくい土壌にあった。室町時代には、播磨の赤松氏と但馬の山名氏が守護職の座を巡って一進一退の攻防を繰り広げた 2 。

戦国時代に入ると、その様相はさらに激化する。出雲から尼子氏が、安芸から毛利氏が、そして備前から浦上氏とその家臣であった宇喜多氏が、次々とこの地に侵攻し、覇権を争った 1 。美作の国人たちは、その都度、巨大勢力の波に呑み込まれ、従属か、さもなくば滅亡かという過酷な選択を迫られ続けたのである。

原田氏一族の浮沈は、この美作の情勢と完全に連動していた。貞佐の父・忠長の時代に一族が山名氏に敗れたのは、山名氏が美作に権威を及ぼしていた時代の出来事である。その後、天文年間(1532年〜)に尼子氏の勢力が美作を席巻すると、原田氏もこれに属して勢力を広げようとした 5 。しかし、最終的には尼子方の武将・宇山久信の攻撃を受け、天文十二年(1543年)に本拠地・稲荷山城を落とされ、一族は没落の憂き目に遭う 5 。そして、尼子氏の勢力が後退し、代わって宇喜多直家が美作にその影響力を拡大する過程で、貞佐は一族再興の千載一遇の好機を掴むことになる。

このように、原田氏の歴史は、当主個人の能力や運のみならず、美作国におけるパワーバランスの変動という、抗いがたい外的要因に大きく規定されていた。貞佐の再興劇は、宇喜多直家という新たな地域覇者の登場という、マクロな政治情勢の変化があったからこそ可能になった、必然の出来事であったと言えよう。

貞佐の父・忠長の時代と逼塞

貞佐の父は忠長といい、山名氏兼なる人物に敗れて自害したと伝えられている 7 。この「山名氏兼」という名の人物は他の史料では確認が難しいものの、当時美作で権勢を誇った山名一族の武将であったと推測される 6 。父の敗死と領地の喪失により、若き日の貞佐は「逼塞」、すなわち政治の表舞台から身を引き、雌伏の時を過ごすことを余儀なくされた。この苦難の時代が、後の稲荷山城回復にかける彼の並々ならぬ執念を育んだ土壌となったことは、想像に難くない。

第三章:原田貞佐の生涯

第一節:逼塞からの再興 — 宇喜多直家との連携

父の代に没落した原田氏が再興を果たす上で、決定的な役割を果たしたのが、備前の戦国大名・宇喜多直家であった。当初、備前の守護代・浦上宗景の家臣であった直家は、類稀なる謀略と実力を以て頭角を現し、やがて主家を凌ぐ勢力を築き上げる 2 。そして天正二年(1574年)から始まる天神山城の戦いにおいて、主君・浦上宗景を播磨へと追放し、備前・美作両国の支配権を事実上掌握するに至った 11 。

原田貞佐は、この直家の美作経略の過程でその後援を得て、長年の悲願であった父祖伝来の稲荷山城への復帰を果たした 5 。この連携は、両者にとって利害が一致した戦略的な提携であった。直家にとっては、美作の在地事情に精通した有力国人である原田氏を味方に引き入れることで、支配を円滑に進めることができる。一方、貞佐にとっては、直家という強力な後ろ盾を得ることで、一族の再興を成し遂げる絶好の機会だったのである。

第二節:宇喜多氏の尖兵として — 武将・貞佐の横顔

故地に復帰した貞佐は、単に名跡を回復しただけの名目上の領主ではなかった。彼は宇喜多軍の有力な一翼を担う実力者として、数々の戦場でその武勇を示した。

岩屋城攻撃(天正二年/1574年)

貞佐の武功として特筆すべきは、天正二年(1574年)の岩屋城(現在の津山市)攻撃である。当時、岩屋城は宇喜多直家と敵対する浦上方の重要拠点であった。貞佐は宇喜多方として、同僚の猛将・花房職秀(もとひde)と共にこの城を攻め、見事陥落させている 10 。花房職秀は、後に宇喜多家の宿老として重きをなす人物であり、彼と共同作戦を任されたという事実は、貞佐が直家から高い軍事的評価と信頼を得ていたことを雄弁に物語っている 25 。

「無足の三河」の逸話

貞佐の武勇を伝える逸話として、「無足の三河」の呼び名がある。これは、彼が「備前福岡の戦い」において左足を負傷したことに由来するもので、「片足になっても戦う三河守(みかわのかみ)」という勇名を意味する 10 。「三河」とは、彼の受領名である三河守にちなむ。

「備前福岡の戦い」が具体的にいつのどの戦いを指すか特定することは困難だが、備前福岡(現在の岡山県瀬戸内市長船町福岡)は吉井川下流の交通・経済の要衝であり、宇喜多氏が浦上氏や毛利氏と覇を競った天正年間を通じて、幾度となく激しい戦闘の舞台となった 12 。貞佐が宇喜多方の武将として活動した時期を考えれば、彼が参戦したこの戦いは、宇喜多氏の勢力拡大期における重要な合戦の一つであったことは間違いない。この負傷の逸話は、彼の武勇を具体的に示すだけでなく、彼が宇喜多氏の覇権確立戦争の最前線で、文字通り体を張って戦っていたことを物語る。こうした武功の積み重ねこそが、宇喜多家中における彼の地位を確固たるものにし、後述するような地域社会への貢献を可能にした基盤であった。武功と在地での名声は、国人領主にとってまさに車の両輪だったのである。

第三節:信仰と地域への貢献 — 在地領主・貞佐の顔

武将としての顔を持つ一方で、貞佐は自らの領地における信仰と秩序を守る、在地領主としての強い自負心を持っていた。その象徴が、浄土宗の開祖・法然上人ゆかりの名刹、誕生寺(現在の岡山県久米郡久米南町)との深い関係である。

貞佐は誕生寺の熱心な後援者であり、弘治二年(1556年)には寺領として百石を寄進し、永禄十二年(1569年)には本堂である御影堂の再建も行っている 10 。

彼の信仰心の篤さと在地領主としての矜持を最もよく示すのが、天正六年(1578年)の事件である。この年、主君である宇喜多直家(熱心な日蓮宗徒であった)の軍勢が、宗派対立を理由に誕生寺の御影堂を破壊するという暴挙に出た。この報に接した貞佐は、驚くべきことに裸馬で現地に駆けつけ、破壊を止めさせ、寺の救援活動を行ったのである 10 。

この行動は、一見すると主君への反逆行為に他ならない。謀略家として知られる直家が、単なる反抗を許すはずはなかったであろう。しかし、貞佐が罰せられたという記録はない。この事実は、戦国時代の主従関係が、後世の江戸時代に見られるような絶対的なものではなく、相互の利害と力関係に基づく、ある種の契約的な側面を持っていたことを示唆している。貞佐のアイデンティティは、単なる「宇喜多氏の家臣」である以上に、「原田庄の領主」であり「誕生寺の庇護者」であることに深く根差していた。国人領主にとって、領内の寺社や民衆からの支持は、その支配基盤そのものである。たとえ主君の命令であっても、自らの足元を完全に破壊する行為には同調できなかったのだ。一方の直家も、美作支配を安定させるためには、貞佐のような有力国人の協力が不可欠であり、彼らが在地社会で持つ権威や立場をある程度尊重せざるを得なかった。このエピソードは、主君への忠誠と、自らの領地と領民に対する責任との間で生じる、国人領主の深刻なジレンマを浮き彫りにする、極めて象徴的な事例として評価できる。

貞佐の最期

宇喜多氏の武将として、また原田の領主として、激動の時代を駆け抜けた原田貞佐は、天正十四年(1586年)十二月にその生涯を閉じたと記録されている 10 。彼の死は、原田一族にとって栄光の時代の終わりであり、同時に悲劇的な終焉の序章でもあった。

第四章:原田一族の終焉

子・行佐の時代

貞佐の跡を継いだのは、子の行佐(ゆきすけ)であった。彼は父の路線を引き継ぎ、宇喜多氏に属した 10 。この頃、宇喜多氏は直家が没し、豊臣秀吉の養子として厚遇された秀家が当主となっていた。行佐の具体的な活動に関する記録は乏しいが、宇喜多家の家臣として、秀吉が命じた四国征伐(1585年)や九州征伐(1586-87年)といった戦役に従軍した可能性は高い 14 。

孫・忠佐の悲劇と武家の断絶

原田一族の歴史に終止符を打ったのは、貞佐の孫にあたる忠佐(ただすけ)の代であった。彼は文禄元年(1592年)に始まった豊臣秀吉による朝鮮出兵(文禄の役)に、主君・宇喜多秀家が率いる大軍の一員として従軍した 5 。

悲劇は、朝鮮の陣中で起こった。忠佐配下の家人が、酒に酔った勢いで喧嘩騒ぎを起こし、軍の規律を著しく乱してしまったのである 10 。この報告は、遠く肥前名護屋の本陣にいる天下人・豊臣秀吉の耳にまで達した。秀吉は軍律違反に激怒し、監督責任者である忠佐に対し、即刻美作へ帰国せよとの厳しい命令を下した 10 。

この一件により、忠佐は武将としてのキャリアを完全に絶たれた。失意のうちに故郷に戻った彼は、二度と世に出ることなく、元和七年(1621年、一説には1625年)にその生涯を終えた 10 。これにより、平安末期から約500年にわたって美作の地に根を張った武家としての原田氏は、事実上、その歴史に幕を下ろしたのである。

この一族の終焉は、極めて示唆に富んでいる。原田氏は、戦国時代の美作という「草刈り場」で、数多の戦乱や権力者の交代を乗り越えてきた。貞佐の代には、大勢力間の複雑な関係性を巧みに利用して一族を再興させるほどのしたたかさを見せた。しかしその孫の代で、一族は戦闘での敗北ではなく、「軍律違反」という、より近代的とも言える理由で没落する。

これは、時代が大きく転換したことを象徴している。もはや地域の国人領主が、在地での論理や慣習で行動することが許されない時代の到来である。豊臣政権という巨大な中央集権体制の下では、天下人が定めた「軍法」が絶対的な価値を持つ。家人の喧嘩という、戦国時代の陣中ではありふれていたかもしれない出来事が、天下統一後の新たな秩序の下では、一族の存亡を揺るがす大罪となったのだ。原田一族の悲劇は、戦国的な「地域・実力主義の時代」が終わり、豊臣、そして続く徳川幕府による「中央集権・法治の時代」へと移行する、歴史の大きな断層を映し出す鏡であった。

一族のその後

武家としての道は絶たれたが、原田氏の血脈は意外な形で地域に留まった。忠佐の子は、父の遺命に従って出家し、一族が代々篤く信仰し、庇護してきた誕生寺の第十三世住持・願誉和上となったのである 10 。刀を法衣に替え、一族はその名を法脈のうちに後世へと伝えていくことになった。

終章:総括 — 原田貞佐の歴史的評価

原田貞佐の生涯は、没落からの再起、主家への武功、そして在地社会への貢献という、戦国時代の国人領主が持ちうる多面性を凝縮したものであった。彼は、巨大勢力に翻弄される弱者であると同時に、したたかに時流を読み、自らの手で運命を切り拓こうとした強かな戦略家でもあった。

彼の物語は、単に歴史の敗者として同情的に語られるべきではない 31 。むしろ、彼の行動原理、とりわけ主君・宇喜多直家の意に反してまで誕生寺を救った逸話は、戦国武士の忠誠観の複雑さと、在地に深く根差した領主としての強い自負心を示す、重要な歴史的証左として高く評価されるべきである。

平安末期から約500年にわたり地域に根を張った美作原田氏。その歴史は、戦国乱世という未曾有の危機を生き抜きながらも、最終的には天下統一という、より大きな歴史のうねりに呑まれ、表舞台から姿を消していく地方名族の一つの典型例と言える。原田貞佐の奮闘と、その孫の代でのあっけない断絶は、地方の論理が通用した時代が終わり、天下国家の論理が全てを覆う時代が到来したことを、我々に雄弁に物語っているのである。

引用文献

- 街の史跡 城跡探索 岡山県のお城 鬼山城、鬼截城 https://tansaku.sakura.ne.jp/tansaku_siro/sirodata/siro_okayama/oniyama01.html

- 備前・備中・美作戦国史-戦国通史 http://www2.harimaya.com/sengoku/sengokusi/bimu_01.html

- 美作の国 [歴史] - 津山瓦版 https://www.e-tsuyama.com/report/2016/01/post-1043.html

- 250年もの美作争奪戦・美作岩屋城の戦いの歴史 https://ameblo.jp/bd20159/entry-12401175246.html

- 美作菅氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E8%8F%85%E6%B0%8F

- 赤松氏と山名氏 ~二大勢力のはざまに揺れた美作 - 岩屋城を守る会 http://owow.jp/kume/iwaya_kai/index1.html

- 原田貞佐(はらださだすけ)『信長の野望・創造パワーアップキット』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=9306

- 有元氏が威を振るった城館 - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2020/06/%E6%9C%89%E5%85%83%E5%9F%8E.html

- 美作・高田城(岡山県真庭市勝山)その1 - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2011/04/blog-post_19.html

- 国人領主、原田氏の盛衰 - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2020/02/%E5%8E%9F%E7%94%B0.html

- 天神山城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 庭瀬往来と庭瀬城址を巡る~岡山市北区庭瀬~撫川 | 大根役者 https://ameblo.jp/mako1110/entry-12765956000.html

- 宇喜多直家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%9B%B4%E5%AE%B6

- 四国攻め〜豊臣秀吉VS長宗我部元親をわかりやすく解説 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/346/

- 宇喜多秀家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%A7%80%E5%AE%B6

- 宇喜多秀家の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/64623/

- 原田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 稲荷山城 旧久米郡中央町 | 山城攻略日記 https://ameblo.jp/inaba-houki-castle/entry-12432642280.html

- 武家家伝_美作菅家党 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mima_kan.html

- (トピックス)戦国大名・浦上村宗、下剋上の証を示す古文書、220年ぶり現存確認! https://sans-culotte.seesaa.net/article/264517060.html

- 第三巻 (美作国東部編) https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/cont/01/G0000002kyoudo/000/031/000031503.pdf

- 戦国期美作国における中小領主の特質 https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/DB/0039/DB00390R167.pdf

- 宇喜多直家と城 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/622717.html

- 「宇喜多氏一族の群像」天神山城の戦い。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202406090012/

- 花房職之(職秀)の紹介 - 大坂の陣絵巻へ https://tikugo.com/osaka/busho/ukita/b-hanabusa-moto.html

- 花房職秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E6%88%BF%E8%81%B7%E7%A7%80

- 花房職秀 豊臣秀吉にさえも噛みついた剛毅な男!配流の主に米を送り続ける - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qIxzIj0eMsQ

- 備前の覇者 宇喜多直家 | かまのん紀行 https://ameblo.jp/threehouse2019/entry-12471948588.html

- 三石城と浦上氏-福岡合戦から戦国時代の幕開けへ http://limestone.blue.coocan.jp/outdoor/iroiro/bizen/bizen2.htm

- 九州平定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B9%B3%E5%AE%9A

- 「諸行無常」と「判官贔屓」 ―源平が残した日本人のメンタリティ - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c10502/

- 「平家物語」と「仮名手本忠臣蔵」の強烈な共通点は、ものすごい「判官びいき」のバイアスです https://ameblo.jp/eiichi-k/entry-11137946088.html