原胤栄

原胤栄は下総の戦国武将。千葉氏執権ながら独立勢力化し、水運掌握や独自文書発給。父は上杉謙信を撃退。豊臣秀吉の小田原征伐で没落。孫はキリシタン殉教者。

下総の巨星、原胤栄 ―主家を凌駕した執権の実像―

序章:戦国期関東における「国衆」としての原氏

はじめに:原胤栄とは何者か

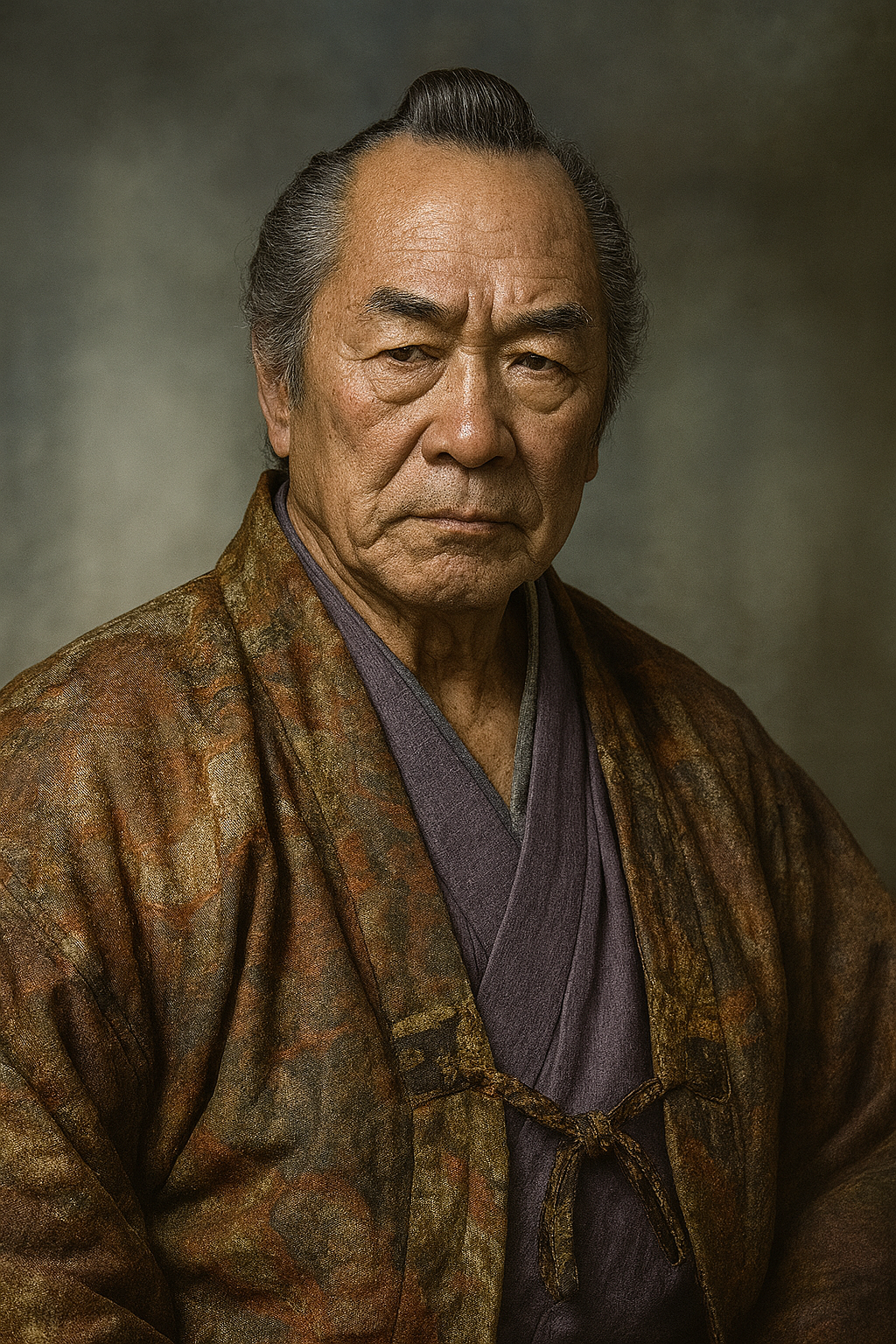

天文20年(1551年)に生を受け、天正17年(1589年)末、あるいは天正18年(1590年)の半ばにその生涯を閉じたとされる原胤栄(はら たねひで/たねよし) 1 。彼は、戦国時代の動乱期に下総国(現在の千葉県北部)を舞台に絶大な権勢を誇った武将である。一般的には、下総の名門・千葉氏の家臣でありながら、利胤・親胤の二代にわたって執権として君臨し、主家と同等、あるいはそれを凌駕するほどの勢力を有した人物として知られている。本報告書は、この原胤栄という稀有な人物の実像を、彼を育んだ一族の歴史的背景、彼自身の治世、そしてその権勢の実態から、一族の終焉に至るまで、多角的に解明することを目的とする。

「千葉に原、原に高城・両酒井」:主家を凌ぐと謳われた原氏の特異な立場

当時の房総の力関係を物語る俚謡に、「千葉に原、原に高城・両酒井」というものがある 4 。これは、下総の支配者であるはずの千葉氏の存在感が、その重臣である原氏によって相対化され、さらにその原氏の勢力基盤も、高城氏や酒井氏といった有力な国衆によって支えられているという、複雑で重層的な権力構造を端的に示している。家臣が主家の名を圧倒するこの俚謡は、本報告書全体を貫く問い、すなわち「一介の家臣団に過ぎなかったはずの原氏が、なぜ、そして如何にして主家を凌駕するほどの権勢を誇り得たのか」という根源的な問いを我々に投げかける。

原氏の興隆を理解するためには、彼らを戦国時代に関東各地で台頭した「国衆(くにしゅう)」という存在の文脈で捉え直す視点が不可欠である 5 。室町幕府の権威が失墜し、守護大名による一円支配が揺らぐ中で、守護代や在地領主であった国衆が自立的な勢力として台頭した 5 。原氏の歴史は、まさにこの時代の潮流を体現するものであった。

本報告書の構成と目的

本報告書は、三部構成を採る。第一部では、胤栄の権力基盤となった原一族の歴史を、主家千葉氏との関係性の変遷を中心に詳述する。第二部では、本報告書の中心人物である原胤栄自身の治世に焦点を当て、彼が如何にして独立領主のごとき権勢を振るったのか、その具体的な権力行使の実態を分析する。そして第三部では、関東の覇者・後北条氏の滅亡と共に訪れた原氏の終焉と、その後の血脈の行方を追い、一族の興亡が持つ歴史的意義を考察する。これにより、原胤栄という一個人の物語を通して、戦国期下総における権力構造の流動性と、主家の形骸化に伴い強大な影響力を持った家臣団の実像を浮き彫りにすることを目指す。

第一部:権力基盤の確立 ―胤栄以前の原氏―

原胤栄が振るった絶大な権力は、彼一人の才覚によって一代で築かれたものではない。それは、数世代にわたる一族の巧みな政治戦略と、時代の動乱を好機として捉える先見性の積み重ねの上に成り立っていた。本章では、胤栄が登場する以前、特に彼の祖父や父の世代が、如何にして主家千葉氏を凌駕する権力基盤を築き上げたのか、その過程を検証する。

第一章:下総の動乱と原氏の台頭

千葉氏の庶流から執権へ:原氏の出自と勢力拡大の過程

原氏は、桓武平氏良文流を称する下総の名門・千葉氏の庶流に連なる一族である 9 。古くから千葉宗家に仕え、円城寺氏と共に家中の最高職である「執権」として家政を司る、重臣中の重臣であった 9 。しかし、その地位は安泰ではなく、同じく執権であった円城寺氏とは所領を巡って対立するなど、常に家中での権力闘争の中に身を置いていた。

15世紀中頃には、小弓城(現在の千葉市中央区)や小西城(現在の大網白里市)などを拠点とし、下総南部に強固な勢力基盤を築いていたことが確認できる 10 。この頃から、千葉宗家の権威が内紛や外部勢力の介入によって徐々に衰退していくのに反比例するように、原氏は着実にその影響力を増大させていった。彼らの権力拡大の歴史は、主家である千葉氏の内部崩壊の歴史と、まさに表裏一体の関係にあったのである。

享徳の乱と馬加康胤の台頭:千葉氏内紛における原氏の役割

原氏がその政治的地位を飛躍的に向上させる最初の大きな転機は、康正元年(1455年)に勃発した千葉氏の内紛であった。この争いは、関東全域を巻き込んだ「享徳の乱」に連動しており、室町幕府・関東管領上杉氏を支持する千葉宗家の当主・千葉胤直と、古河公方・足利成氏を支持する分家の馬加康胤との間で戦われた 11 。

この時、原氏の当主であった原胤房は、古河公方方である馬加康胤を全面的に後援。康胤と共に宗家の居城である千葉城を急襲し、胤直・胤宣父子を敗走させた末に、多古城(現在の多古町)や志摩城で自害へと追い込んだ 12 。このクーデターの成功により、千葉氏の家督と実権は馬加康胤とその系統(馬加千葉氏)の手に渡り、その最大の功労者であった原氏は、千葉家中で比類なき発言力を獲得するに至った。この一件は、原氏がもはや単に主家に従う家臣ではなく、主家の後継者問題に積極的に介入し、自らの意に沿う人物を当主の座に据える「キングメーカー」としての側面を顕わにした、最初の事例であった。

主君暗殺への関与:千葉親胤の死と原氏の影

原氏が千葉家中の実権を完全に掌握したことを示す、より決定的かつ衝撃的な事件が、弘治3年(1557年)に起こる。時の千葉氏当主・千葉親胤が、わずか17歳の若さで暗殺されたのである 14 。

親胤は、関東の覇権を確立しつつあった相模の後北条氏との協調路線に反発し、里見氏など反北条勢力との連携を模索していたとされる。この動きを危険視した後北条氏当主・北条氏康が暗殺の黒幕であったとする説が一般的であるが、近年の研究では、より直接的な実行者として原氏の名が浮上している 16 。具体的には、胤栄の父である原胤貞、あるいは同族の有力者であった原親幹が、氏康の内諾を得た上で、佐倉城内で催された猿楽の席を狙って親胤を殺害した、というものである 14 。

この事件の真相は依然として謎に包まれているが、いずれにせよ、原氏が主君の生殺与奪の権すら握っていたことは疑いようがない。彼らは、自らの政治的立場や、盟主である後北条氏との関係を維持するためには、主君の排除すら辞さない、恐るべき実力と冷徹な政治判断力を備えた存在へと変貌を遂げていた。主家の弱体化と内紛を巧みに利用し、その権威の「殻」を乗っ取る形で実権を掌握していく原氏の権力掌握術は、単なる下剋上とは一線を画す、より洗練され、かつ狡猾なものであったと言えよう。

第二章:父・原胤貞の時代 ―臼井城の掌握と「軍神」の撃退―

原胤栄の父・原胤貞の時代、原氏の権勢は一つの頂点を迎える。巧みな策略による拠点城郭の掌握と、後の世まで語り継がれる奇跡的な防衛戦の成功。これら父の代の偉業は、子・胤栄の治世における絶大な権威の源泉となった。

生実・小西から臼井へ:本拠地の変遷と勢力圏の確立

原胤貞は、永正4年(1507年)頃に原胤清の子として生まれ、当初は小西城、父の隠居後は生実城を本拠としていた 18 。彼が原氏の勢力を決定的に拡大させたのは、下総北部の要衝・臼井城(現在の佐倉市)の掌握であった。

弘治3年(1557年)、時の臼井城主であった臼井景胤(胤貞の娘婿)が死去すると、胤貞はその後継者である幼い外孫・臼井久胤の後見役として臼井城に入城した 18 。彼は巧みな善政を敷いて臼井氏の旧臣や領民の心を掴む一方で、久胤を傀儡化し、事実上、城を乗っ取ることに成功する。これにより原氏は、従来の下総南部の生実・小西に加え、北部の臼井という、印旛沼の水運を扼する戦略的拠点を手中に収めた。この三城を核とする広大な支配領域の確立は、原氏が千葉領内で شبه独立的な勢力となるための地理的基盤を完成させたことを意味する 19 。

永禄九年(1566年)臼井城の戦い:上杉謙信の侵攻と撃退劇

永禄9年(1566年)、原氏の名声を不動のものとする歴史的な戦いが起こる。「軍神」「越後の龍」と畏怖された上杉謙信が、1万5千ともいわれる大軍を率いて臼井城に殺到したのである 21 。謙信の狙いは、臼井城を拠点として房総の里見氏と連携し、印旛沼・利根川水系の水運を掌握することにあった 22 。

対する臼井城の城兵は、城主・原胤貞以下わずか2千 21 。主家である佐倉の千葉氏や、同盟者である小田原の後北条氏に援軍を要請するも、寄せられた兵は僅かであった 22 。城は上杉軍の猛攻に晒され、落城は時間の問題かと思われた。

この絶体絶命の窮地を救ったのが、たまたま城に居合わせていたとされる謎の軍師・白井入道浄三(しらいにゅうどうじょうざん、白井胤治)であった 23 。『北条記』や『関八州古戦録』によれば、指揮権を託された浄三は、奇想天外な策を次々と繰り出す 22 。城門を全て開け放っての逆襲、敵の焦りを誘う心理戦、そして大手門付近の崖をあらかじめ崩れやすく細工しておき、突撃してきた上杉軍を生き埋めにするなど、神がかり的な采配で上杉軍を翻弄した。結果、上杉軍は数千人もの死傷者を出す大敗を喫し、謙信は関東から撤退を余儀なくされた 22 。

この勝利が持つ意味は計り知れない。第一に、軍事的には、不敗神話を誇った上杉謙信に生涯最大級の汚点をつけたことで、原氏の武名は天下に轟いた。第二に、政治的には、この国難を主家・千葉氏の力に頼ることなく、ほぼ「自らの力で」乗り切ったという事実が、原氏の独立性を内外に決定づけた。この軍事的自立こそが、後の胤栄の代における「独立領主」然とした振る舞いを正当化する、何より強力な後ろ盾となったのである。

胤栄への継承:父が築いた遺産と課題

原胤貞から嫡男・胤栄への家督相続は、永禄12年(1569年)頃に行われたとみられている 18 。胤栄は、父・胤貞が築き上げた広大な領地、上杉謙信を撃退したという輝かしい軍事的な名声、そして主家を凌駕するほどの権勢という、巨大な政治的遺産を継承した。しかしその一方で、一族内にあって独自の勢力を持つ庶流の実力者たち(原親幹、原胤長ら)との軋轢という、権力者ならではの課題もまた、父から引き継ぐことになったのである 3 。

第二部:原胤栄の治世と権勢

父・胤貞が築いた強固な基盤を受け継いだ原胤栄の時代、原氏の権勢はその絶頂期を迎える。彼はもはや単なる「千葉氏の執権」という枠には収まらず、自らの領国「臼井領」に君臨する独立領主として振る舞った。本章では、胤栄の治世における具体的な権力行使の実態と、その権勢を支えた経済的・軍事的背景、そして関東の覇者・後北条氏との関係性を分析し、彼の権力の特異な本質に迫る。

第三章:臼井城主・原胤栄の生涯

誕生と家督相続

原胤栄は、天文20年(1551年)、原胤貞の嫡男として生まれた。母は下総の有力国衆・高城氏の娘であり、この婚姻は原氏と周辺国衆との連携を強化する上でも重要な意味を持っていた 2 。通称を十郎と称した胤栄は、元亀年間(1570年~1573年)の初め頃に父から家督を譲り受け、天正2年(1574年)には、一族の拠点であった生実城から、父が掌握した臼井城へと正式に本拠を移した 3 。これにより、名実ともに「臼井の原氏」としての新たな時代が幕を開けたのである。

臼井城と印旛沼・香取海:水運を掌握する地政学的優位性

胤栄が本拠とした臼井城は、単なる軍事拠点ではなかった。城は、眼下に広がる広大な印旛沼の南岸台地に位置し、かつては利根川を通じて内海「香取海」、さらには太平洋や江戸湾(東京湾)へと繋がる水上交通の結節点であった 21 。この水運ネットワークを掌握することは、常陸・東北方面と江戸・武蔵方面を結ぶ物流の大動脈を支配することを意味し、原氏の強大な経済力の源泉となっていた 28 。城の搦手(裏門)は、印旛沼の船着き場に直結していたとも伝えられており 27 、城そのものが一大交易センターとしての機能をも有していた可能性が高い。

近年の発掘調査によっても、臼井城が15世紀後半から16世紀末にかけて幾度も改修が繰り返された、空堀や土塁、郭(くるわ)が複雑に配置された堅固な平山城であったことが裏付けられている 10 。この難攻不落の城と、そこからもたらされる経済的利益こそが、胤栄の権勢を支える物理的な基盤であった。

第四章:独立領主としての権力行使

原胤栄の治世を最も特徴づけるのは、彼が主君である千葉氏を完全に形骸化させ、自らが独立した君主であるかのように振る舞った点にある。その権力行使の様は、一介の家臣のそれを遥かに逸脱していた。

「公方」の如き振る舞い:官途状・受領状・元服状の独自発給に見る権威

胤栄の独立性を最も象徴するのが、彼が独自に発給した各種の公的文書である。現存する史料によれば、胤栄は主君である千葉氏を介することなく、自らの判断で家臣や一族に対して官職名を与える「官途状(かんとじょう)」や、国司名を与える「受領状(ずりょうじょう)」、さらには元服する若者に自らの名の一字(偏諱)を与える「元服状(げんぷくじょう)」を発給していた 2 。

例えば、天正6年(1578年)には一族の者に「兵部少輔」の官途を与え、天正14年(1586年)には原胤重に「志摩守」の受領名を与えている 2 。これらは本来、室町幕府の将軍(公方)や守護大名といった最高クラスの権力者のみが行使できる極めて高度な権能であり、家臣がこれを行うことは、事実上の主権宣言に等しい行為であった。この「公方」さながらの振る舞いは、胤栄が自らを「臼井領」における唯一の君主と見なし、また周囲からもそのように認識されていたことの何よりの証左である。

「臼井衆」二千五百騎:家臣団の組織と軍事力の実態

胤栄の権威を軍事的に裏付けていたのが、「臼井衆」と称された強力な家臣団である。豊臣政権期に作成されたとみられる軍役帳『北条家人数付』によれば、臼井衆の動員兵力は2000騎から2500騎に達したと記録されている 20 。これは、主家である「佐倉の千葉介」が動員し得た3000騎に肉薄する規模であり、関東の諸勢力の中でも屈指の軍事力であった 32 。

表1:『北条家人数付』に見る房総諸勢力の兵力比較

|

勢力名 |

拠点 |

兵力(騎馬数) |

出典 |

|

千葉介 |

佐倉 |

3,000 |

20 |

|

原氏 |

臼井 |

2,000 - 2,500 |

20 |

|

高城氏 |

小金 |

(記載なし) |

- |

この表が示すように、原氏の軍事力は主家と比肩するレベルにあり、俚謡「千葉に原」が単なる風評ではなく、客観的な事実に基づいていたことを物語っている。さらに臼井衆には、原氏一族だけでなく、西上総の国人であった宍倉氏なども組み込まれており、その影響力が下総一国に留まらなかったことも窺える 2 。胤栄は、これらの家臣団に対し、後北条氏への奉公(小田原参府)を直接指示するなど、強力な統率力を発揮していた 2 。

寺社政策:中山法華経寺等の保護に見る在地支配の様相

胤栄は、領内の寺社、特に古くから千葉氏一族と深い関わりを持っていた中山法華経寺(現在の市川市)などに対して、手厚い保護を加える命令を数多く発給している 1 。これは単なる個人的な信仰心の発露に留まらない、高度な統治行為であった。寺社勢力は、在地社会に強い影響力を持つ存在であり、これを保護下に置くことは、領内の民心を掌握し、領主としての権威を隅々まで浸透させるための有効な手段であった。また、千葉氏ゆかりの寺社を保護することは、自らが千葉氏の伝統的な権威の正統な継承者であることを、内外にアピールする狙いも含まれていたと考えられる。

第五章:巨大勢力の狭間で ―後北条氏との関係―

16世紀後半の関東は、小田原の後北条氏がその覇権を確立し、周辺の国衆を次々と支配下に組み込んでいく時代であった。強大な権勢を誇った原氏もまた、この巨大な政治・軍事秩序と無関係ではいられなかった。

関東の覇者への臣従:後北条氏の「寄親・寄子」体制への編入

天正13年(1585年)頃、原氏は主家の千葉氏と共に、関東の覇者である後北条氏の支配下に入った 2 。これは、戦国大名が在地領主(国衆)を家臣団に組み込む際に用いた「寄親・寄子制(よりおや・よりこせい)」と呼ばれる支配体制への編入であったと解釈できる 35 。後北条氏を「寄親(擬制的な親)」、原氏を「寄子(擬制的な子)」とする関係を結ぶことで、その巨大な軍事同盟の一員となったのである。

一見するとこれは独立性の喪失のように思えるが、その実態はより複雑であった。戦国期の国衆にとって、より大きな権力に従属することは、自家の存続を図るための常套手段であり、戦略的な選択であった 38 。重要なのは、その従属の「仕方」である。

『北条家人数付』に見る原氏の位置づけ:千葉宗家との比較分析

後北条氏への従属が原氏にとってどのような意味を持ったのかは、『北条家人数付』の記述から明確に読み取ることができる。この軍役帳には、「佐倉の千葉介三千騎、臼井の原二千騎(または二千五百騎)」と、千葉氏と原氏がそれぞれ別個の軍団として併記されている 19 。

この事実は、後北条氏が原氏を、単なる「千葉氏の家臣」としてではなく、「千葉氏に匹敵する、独立した国衆(軍事ユニット)」として認識し、直接その軍事力を把握・動員する対象と見なしていたことを示している。これにより、原氏と千葉氏の立場は、旧来の「主君と家臣」という曖昧で緊張をはらんだ関係から、同じく後北条氏という「寄親」に仕える、いわば「同輩」のような関係へと再定義された。

したがって、後北条氏への従属は、胤栄にとって旧主・千葉氏との名目上の主従関係を事実上無効化し、自らの独立した国衆としての地位を、関東の最高権威である後北条氏から公的に追認される絶好の機会となったのである。これは権力の失墜ではなく、時代の変化に対応した、極めて戦略的な地位の再構築であった。彼の権力は、主家の家政を掌握する「執権」としての機能と、領国を実効支配する「守護代」としての機能が分かちがたく結合し、さらに主家を凌駕するまでに発展した、戦国期ならではの特異な権力形態の完成形であったと言えるだろう。

第三部:原氏の終焉とその後

絶頂を極めた原氏の権勢であったが、その終焉はあまりにも突然に訪れた。日本全土を巻き込む天下統一の奔流は、下総の一国衆であった彼らの存在を許さなかった。本章では、豊臣秀吉による小田原征伐を契機とした原氏の没落と、その血脈が辿った数奇な運命を追う。

第六章:小田原合戦と一族の末路

胤栄の死:錯綜する没年説の検討

原胤栄の最期については、史料によって記述が異なり、二つの説が存在する。

一つは、『本土寺過去帳』の記述に基づく、天正17年12月5日(西暦1590年1月10日)に病死したとする説である 1 。この場合、豊臣秀吉による小田原征伐が本格化する直前に、39歳でその生涯を閉じたことになる。

もう一つは、天正18年6月6日(西暦1590年7月7日)に死去したとする説である 1 。これは、後北条氏の拠点である小田原城が開城する約一ヶ月前の日付にあたる。一部には、野田(現在の千葉県野田市)付近で徳川軍と戦い討死したという伝承も存在するが、これは誤りとされている 2 。

いずれの説が正しいか断定はできないが、豊臣軍の侵攻という国家的危機の渦中で、志半ばにしてこの世を去ったことは確実であろう 1 。

豊臣軍の侵攻と臼井城の落城

天正18年(1590年)、豊臣秀吉が20万を超える大軍を率いて関東に侵攻すると(小田原征伐)、後北条方に属していた原氏も、主家千葉氏と共にその運命を共にすることとなった 34 。当主・胤栄が既に亡く、嫡男の原胤義が人質として小田原城に籠っていたため、留守の臼井城は一族の原邦房が城代として守備にあたった 1 。

しかし、豊臣軍の圧倒的な兵力の前に、関東各地の城は次々と陥落。臼井城もまた例外ではなく、やがて開城を余儀なくされた 21 。同年7月、本城である小田原城が降伏し、後北条氏は滅亡。これに従属していた千葉氏、そして原氏もまた、領地を全て没収され、戦国領主としての歴史に幕を閉じた 34 。

原氏の没落は、単に小田原合戦における選択の誤りという戦術的な理由に帰するものではない。彼らのように、主家を持ちながらそれに匹敵する力を持つ「中間権力」の存在は、豊臣秀吉が目指した、全ての土地と武士を天下人の下に一元的に再編成する新たな統一秩序とは相容れないものであった。原氏の終焉は、戦国的な「国衆」のあり方が、近世的な統一政権の前に存在を許されなかったことを象徴する、構造的な帰結だったのである。

第七章:血脈の行方 ―キリシタン殉教者・原主水胤信―

没落後の胤栄の子孫

領地を失い、没落した原一族。胤栄の嫡男・原胤義のその後の消息は定かではない。父の責任を問われて自害したとも、あるいは出奔したともいわれるが、確かな記録は残っていない 39 。しかし、その子、すなわち胤栄の孫にあたる原胤信(はら たねのぶ)の劇的な生涯が、一族の物語の最終章を飾ることになる。

孫・原胤信(ジョアン原主水)の生涯と殉教

原胤信は、通称を主水(もんど)と称したことから、「原主水」の名で知られる 40 。一族は没落したものの、その名門の出自が評価され、新たな関東の支配者となった徳川家康に小姓として召し出されるという幸運に恵まれた 39 。

武士として家を再興する道が開かれたかに見えたが、彼の運命は思わぬ方向へと転回する。慶長5年(1600年)、大坂でイエズス会のモレホン神父から洗礼を受け、ジョアンという洗礼名を持つキリシタンとなったのである 39 。その後も家康に仕え、御徒頭(おかちがしら)という役職に就くなどしたが 41 、江戸幕府がキリスト教禁教令を強化すると、その立場は危うくなる。

彼は信仰を捨てることを拒み、ついには官職を追放される。しかし、その後も潜伏して布教活動を続けたため、再び捕らえられ、元和9年(1623年)12月4日、江戸高輪の札の辻刑場で、他のキリシタンたちと共に火刑に処せられた 40 。これにより、下総に栄華を誇った原氏の宗家は、完全に断絶した。

祖父・胤栄や曽祖父・胤貞の生涯が、まさしく「家」の存続と繁栄を第一とする戦国武将の生き様であったのに対し、孫の胤信は、武家としての「家」の再興よりも、個人の「信仰」に命を捧げた。原一族の物語は、胤栄の「権力による家の繁栄」という戦国的な成功譚から、胤信の「信仰による殉教」という近世的な精神の物語へと、わずか二世代で劇的な転換を遂げた。これは、原一族の個人的な歴史であると同時に、日本の価値観が大きく変動した時代の縮図でもあった。

その他の血脈:武田家臣・原虎胤との関係

なお、胤栄の系統とは別に、原一族からはもう一人の著名な武将が輩出されている。『甲陽軍鑑』などで知られる武田信玄の重臣で、「鬼美濃」の異名をとった猛将・原虎胤である 42 。彼は下総臼井の原氏の一族であったが、永正年間(1504年~1521年)に父と共に甲斐国へ移り、武田氏に仕えたと伝えられている 42 。彼の存在は、戦国の動乱の中で一族が離散し、各地で新たな道を模索した様を示す、もう一つの物語である。

結論:原胤栄の歴史的評価

「下剋上」の体現者か、有能な「国衆」か

原胤栄の生涯を振り返る時、彼は単なる主家を裏切った野心家、あるいは「下剋上」の体現者として片付けられるべき人物ではない。むしろ、主家の権威が失墜し、外部勢力の脅威が絶えなかった動乱の時代にあって、自らの領地と家臣団、そして民衆を守り、発展させるために最善を尽くした、極めて有能な「国衆」であったと評価するのが妥当であろう。

彼の権力行使は、官途状の独自発給に見られるように、旧来の主従関係の枠組みを大きく逸脱するものであった。しかしそれは、戦国という時代の必然が生み出した、生き残りのための現実的な選択であった。彼の行動原理を理解することなくして、戦国期関東の複雑な政治状況、特に主家と家臣団の流動的な力関係を正しく把握することはできない。

戦国期関東の権力構造における原氏の役割と、その歴史的意義の再検討

原氏一族の興亡史は、15世紀半ばから16世紀末にかけての関東の権力構造の変遷を見事に体現している。すなわち、守護大名・千葉氏の権威が内紛によって崩壊し、その過程で執権であった原氏が国衆として台頭。やがて関東の覇者・後北条氏という巨大な地域権力に「寄子」として組み込まれ、最終的には豊臣氏による全国統一という、より大きな秩序の前に解体される。この一連の流れは、戦国時代史のダイナミズムそのものである。

その激動の時代の中心にあり、一時は主家を凌駕するほどの輝きを放った原胤栄。彼は、下総の地に咲いた、戦国期最後の巨星であった。その栄華と終焉は、戦国という時代の魅力と、その時代の終わりを、我々に強く印象づけるものである。

表2:原胤栄および原氏関連年表

|

西暦/和暦 |

出来事 |

関連史料/出典 |

|

1455年/康正元年 |

享徳の乱。原胤房が馬加康胤を後援し、千葉宗家(胤直・胤宣)を滅ぼす。 |

11 |

|

1507年頃/永正4年頃 |

原胤貞(胤栄の父)、誕生。 |

18 |

|

1539年/天文8年 |

胤貞、父・胤清の隠居により家督を継ぎ、生実城主となる。 |

18 |

|

1551年/天文20年 |

原胤栄、誕生。 |

1 |

|

1557年/弘治3年 |

千葉氏当主・千葉親胤が暗殺される。原胤貞が関与した説がある。 |

14 |

|

1557年/弘治3年 |

原胤貞、臼井城に入城し、事実上これを掌握する。 |

18 |

|

1566年/永禄9年 |

臼井城の戦い。原胤貞、上杉謙信の軍勢を撃退する。 |

21 |

|

1569年頃/永禄12年頃 |

胤貞が没し(諸説あり)、胤栄が家督を相続する。 |

18 |

|

1574年/天正2年 |

胤栄、本拠を臼井城へ正式に移す。 |

3 |

|

1578年/天正6年 |

胤栄、一族に「兵部少輔」の官途状を発給する。 |

2 |

|

1585年頃/天正13年頃 |

千葉氏と共に後北条氏に従属する。 |

2 |

|

1586年/天正14年 |

胤栄、原胤重に「志摩守」の受領状を発給する。 |

2 |

|

1590年1月/天正17年12月 |

原胤栄、死去(『本土寺過去帳』による説)。 |

1 |

|

1590年7月/天正18年6月 |

小田原征伐。臼井城が開城し、原氏は没落する。 |

21 |

|

1600年/慶長5年 |

胤栄の孫・原胤信(主水)、キリシタンとなる。 |

39 |

|

1623年/元和9年 |

原胤信、江戸で殉教。原氏宗家は断絶する。 |

40 |

引用文献

- 原胤栄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E8%83%A4%E6%A0%84

- 原胤栄 原胤義 原胤信 ~千葉宗家の執権 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/hara15.htm

- 原胤栄 (はら たねひで) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12032404557.html

- 【(3) 原胤貞の臼井入城】 - ADEAC https://adeac.jp/oamishirasato-city/text-list/d100010/ht010700

- 国人 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%BA

- 戎光祥研究叢書 18 戦国期関東動乱と大名・国衆 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/569/

- 守護大名 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E8%AD%B7%E5%A4%A7%E5%90%8D

- 「守護大名」とは? 戦国大名との違いやその成り立ち、歴史上の有名人をチェック【親子で歴史を学ぶ】 - HugKum https://hugkum.sho.jp/520134

- 原胤房 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E8%83%A4%E6%88%BF

- 戦国時代末期の城郭からみた権力構造 - 千葉県教育振興財団 https://www.echiba.org/wp-content/uploads/2022/12/kiyo_010_17.pdf

- 千葉氏の歴史 https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/about/rekishi.html

- 平成29年度特別展「戦国時代の千葉氏―古文書が語る争乱―」 - 千葉市 https://www.city.chiba.jp/kyodo/tenji/kikakutenji/tokubetsu_29.html

- 【一、千葉氏の分裂と胤直父子の最期】 - ADEAC https://adeac.jp/tako-town/text-list/d100010/ht000550

- 千葉親胤の暗殺は氏康の指示だったのか?~北条五代の娘たち⑩ 親胤室 http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2023/07/post-4135a7.html

- 千葉親胤 https://chibasi.net/souke32.htm

- 千葉親胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E8%A6%AA%E8%83%A4

- 千葉親胤 Chiba Chikatane - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/chiba-chikatane

- 原胤貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E8%83%A4%E8%B2%9E

- 【(5) 小田原落城と原氏の最期】 - ADEAC https://adeac.jp/oamishirasato-city/text-list/d100010/ht010720

- adeac.jp https://adeac.jp/oamishirasato-city/text-list/d100010/ht010720#:~:text=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%80%81%E6%88%A6%E5%9B%BD%E7%B5%82%E6%9C%AB,%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%A4%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%80%8F%E6%89%80%E5%8F%8E)%E3%80%82

- 臼井城~無敗と言われた上杉謙信が失敗した城攻め!DELLパソ兄さん https://www.pasonisan.com/review/0_trip_dell/11_0219usui.html

- 白井胤治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E4%BA%95%E8%83%A4%E6%B2%BB

- 臼井城の戦い古戦場:千葉県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/usuijo/

- 臼井城の戦い ~謎の軍師、軍神を破る - note https://note.com/hisutojio/n/na9c7be4e0672

- 上杉謙信の関東制覇を断念させた!臼井城の戦いと謎の軍師 | かいのすけ歴史 スタジオクルワ https://studio-kuruwa.com/archives/326

- 臼井歴史散歩 - 臼井・王子台商店会MAP https://usui-sa.com/content/history.html

- 佐倉市散策(35)・・太田道灌、上杉謙信も攻めた臼井城を訪ねます。 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10714764

- いんば沼の はなし https://www.i-kouiki.jp/imbanuma/files/hanashiH29-30.pdf

- 香取海 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E5%8F%96%E6%B5%B7

- 【千葉】なぜ争奪地?!戦国時代の香取・銚子!何が起きていた? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=W9HNywniAmQ

- 臼井屋敷跡遺跡・吉見城跡 https://www.inba.or.jp/happyo/pdf/16_02.pdf

- 千葉氏入門Q&A - 千葉市 https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/about/qa.html

- 【千田庄の支配者と寺々の動向】 - ADEAC https://adeac.jp/tako-town/text-list/d100010/ht000620

- 武家家伝_下総原氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/c_hara_k.html

- 寄親(ヨリオヤ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AF%84%E8%A6%AA-655119

- 【高校日本史B】「戦国大名の諸政策」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12741/point-4/

- 寄親寄子(よりおやよりこ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AF%84%E8%A6%AA%E5%AF%84%E5%AD%90-1214243

- 国衆の戦国史 歴史新書Y : 鈴木将典 | HMV&BOOKS online https://www.hmv.co.jp/artist_%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%B0%86%E5%85%B8_000000000672780/item_%E5%9B%BD%E8%A1%86%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%8F%B2-%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%96%B0%E6%9B%B8Y_7800108

- 原胤信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E8%83%A4%E4%BF%A1

- 近世を生きた佐倉ゆかりの人々/千葉県佐倉市公式ウェブサイト https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/bunkaka/bunkazai/jinbutsu/5515.html

- 「宗教」を読み解く 298 日本の代表的殉教者、原主水胤信 - Kogensha News App https://www.kogensha.jp/news_app/detail.php?id=22504

- 原美濃守虎胤 - 川中島の戦い・主要人物 https://kawanakajima.nagano.jp/character/hara-toratane/

- 千葉一族・臼井原氏の庶家 ~大野原氏~ https://chibasi.net/hara2.htm

- 勝胤寺。千葉勝胤と佐倉惣五郎の伝承 2 - 佐倉市歴史探訪『歴史噺』シリーズの公式サイトです。 https://sakura-rekishi.jimdofree.com/2014/03/13/%E5%8B%9D%E8%83%A4%E5%AF%BA-%E5%8D%83%E8%91%89%E5%8B%9D%E8%83%A4%E3%81%A8%E4%BD%90%E5%80%89%E6%83%A3%E4%BA%94%E9%83%8E%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%97-%EF%BC%92/