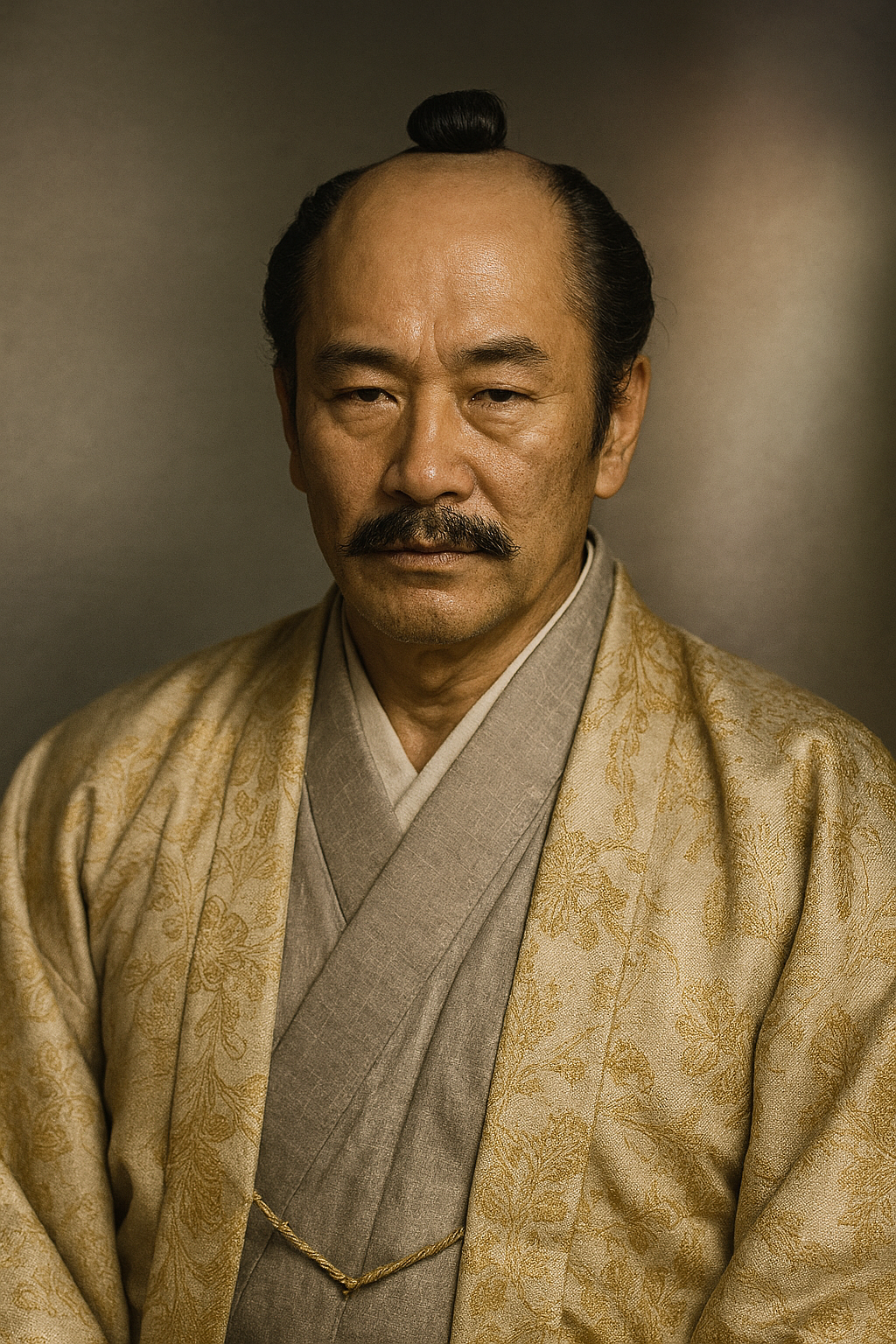

原胤貞

原胤貞は戦国時代の下総の武将。千葉氏の筆頭家老でありながら、主家を凌ぐ権勢を誇った。臼井城を巧みに掌握し、上杉謙信の攻撃を退けたことで知られる。

戦国下総の巨星・原胤貞――その実像と権勢の軌跡

序章:下総の巨星、原胤貞――その実像への序曲

日本の戦国時代は、群雄が割拠し、旧来の権威が失墜する「下剋上」の時代として知られる。その激動の渦は、中央の畿内のみならず、関東の地にも及んでいた。相模の北条氏、越後の上杉氏、そして安房の里見氏という三大勢力が覇を競う中、下総国(現在の千葉県北部)に、主家を凌駕するほどの権勢を誇り、独自の存在感を放った一人の武将がいた。その名は原胤貞(はら たねさだ) 1 。

一般に原胤貞は、主君である千葉氏の一家臣として語られることが多い。しかし、その実像は単なる地方武将の枠に収まるものではない。彼は、主家である千葉氏の筆頭家老という立場にありながら、その軍事力と経済力は主家を圧倒し、関東の覇者たる後北条氏からも独立した勢力「他国衆」として一目置かれる存在であった 2 。彼の生涯は、里見氏の侵攻による拠点の失陥という屈辱から、第二次国府台合戦の好機を捉えての劇的な奪還、そして「軍神」上杉謙信の大軍を退けたとされる臼井城の戦いなど、波乱に満ちている 1 。

本報告書は、この原胤貞という人物の生涯を、その出自から権力基盤の確立、主要な合戦における動向、そして一族の末路に至るまで、多角的に検証し、その実像を徹底的に解明することを目的とする。彼の栄光と没落の軌跡を追うことは、戦国期関東の複雑な政治力学と、主従関係が流動化する「下剋上」という時代の本質を浮き彫りにするであろう。原胤貞は、自らの知略と武勇で時代の波を乗りこなしながらも、最終的には天下統一というより大きな権力構造の中に飲み込まれていく。その生涯は、戦国武将の典型的な栄光と悲劇を、我々に雄弁に物語っている。

【表1:原胤貞 生涯年表】

|

年代(西暦) |

主要な出来事 |

関連人物・勢力 |

備考 |

|

永正4年(1507年)? |

原胤清の子として誕生(推定) 1 |

原胤清 |

|

|

天文8年(1539年) |

父の隠居に伴い家督を継承。生実城主となる 1 |

原胤清 |

当初は小西城主であったともされる |

|

弘治3年(1557年) |

娘婿・臼井景胤の死後、後見役として臼井城に入城 1 |

臼井景胤、臼井久胤 |

巧みな統治で支持を集め、事実上臼井城を掌握 |

|

永禄4年(1561年) |

里見氏家臣・正木信茂(時茂)の侵攻を受け、臼井・小弓城を失陥 1 |

里見義弘、正木信茂 |

上杉謙信の小田原攻めに連動した動き |

|

永禄7年(1564年) |

第二次国府台合戦で里見氏が北条氏に敗北 5 |

北条氏康、里見義弘 |

胤貞にとって失地回復の絶好機となる |

|

永禄7年(1564年) |

主君・千葉胤富の支援を得て、臼井・小弓両城を奪還 1 |

千葉胤富 |

武将としての面目を一新する |

|

永禄9年(1566年) |

上杉謙信による臼井城攻撃を受ける(臼井城の戦い) 4 |

上杉謙信、北条氏政 |

圧倒的兵力差の中、籠城戦でこれを撃退 |

|

永禄12年(1569年)? |

死去(一説) 1 |

原胤栄 |

越相同盟の交渉記録から、この年以降も生存していた可能性が指摘される |

|

天正2年(1574年) |

嫡男・胤栄が臼井城に入城。この頃までに権力移譲か 1 |

原胤栄 |

|

|

天正3年(1575年)? |

死去(一説)。小西城に退いたとされる 1 |

|

没年には諸説あり、確定していない |

第一章:下総原氏の系譜と権勢――「千葉は百騎、原は千騎」の実態

原胤貞の権勢を理解するためには、まず彼が属した下総原氏そのものが、いかにして主家である千葉氏の中で特別な地位を築き上げたのかを解き明かす必要がある。原氏の力は胤貞の代に突如として現れたものではなく、数世紀にわたる歴史的蓄積の賜物であった。

第一節:千葉一族としての出自と宿老への道

原氏は、桓武平氏の流れを汲む名門・千葉氏の一族である。その起源は平安時代後期にさかのぼり、千葉大夫常長の三男・鴨根三郎常房の子、常宗が下総国香取郡原郷(現在の千葉県香取郡多古町染井付近)を領して「原」を称したことに始まるとされる 8 。このように、原氏は千葉一族の中でも古い家柄であり、宗家とは血縁的にも極めて近い関係にあった。

この血縁的近さは、時に宗家の内紛に深く関与する立場を原氏にもたらした。室町時代に入ると、千葉宗家では家督を巡る争いが頻発する。原氏はこうした争いの中で巧みに立ち回り、次第に宗家内での発言力を強めていった。享徳の乱(1455年勃発)では、重臣の原胤房が千葉氏の家督争いに介入し、主君・千葉胤直を攻め滅ぼす側に加担するなど、その動向は宗家の運命を左右するほどの影響力を持っていた 2 。

このような経緯を経て、戦国時代に至る頃には、原氏は円城寺氏と並んで「千葉家両執権」と称される筆頭家老(宿老)の地位を確立するに至る 2 。彼らは単なる家臣ではなく、宗家の政策決定に深く関与し、時には当主の後見人として家中を統率する、事実上の共同統治者に近い存在となっていたのである。

第二節:主家を凌駕する力――俚謡と「他国衆」の謎

原氏の権勢が頂点に達した原胤貞の時代、その実力を端的に示す言葉が下総の民の間で謡われていた。「千葉は百騎、原は千騎」という俚謡である 11 。これは、主君である千葉氏が動員できる兵力が百騎程度であるのに対し、家臣である原氏はその十倍の千騎を動員できたという意味であり、両者の軍事力が完全に逆転していたことを示している。この言葉は単なる誇張ではなく、臼井・小弓という二大拠点を押さえ、下総中部に広大な支配圏を築いていた原氏の経済力と軍事力を的確に反映したものであった 11 。

原氏のこの突出した実力は、国外の巨大勢力からも認識されていた。当時、関東の覇権を握りつつあった相模の後北条氏は、周辺の国衆(在地領主)を自らの支配体制に組み込む際、彼らを「御家門衆」「譜代衆」「他国衆」といったカテゴリーに分類していた。「他国衆」とは、形式的には北条氏に従属するものの、独立した大名に準ずる存在として扱われ、直接的な支配を受けない有力国衆を指す。驚くべきことに、後北条氏は原氏を、主家である千葉氏とは別に、この「他国衆」として認定していたのである 2 。

この事実は、極めて重要な意味を持つ。後北条氏の視点から見れば、下総国における交渉相手は、名目上の領主である千葉氏だけでは不十分であり、実力者である原氏と直接的な関係を結ぶ必要があったということである。これは、原氏が千葉氏の家臣でありながら、対外的には一個の独立した政治勢力として振る舞うことが可能な、特殊な立場にあったことを示している。

この「権力の二重構造」こそ、原胤貞の行動を理解する上での鍵となる。彼は「千葉氏の筆頭家老」という国内向けの公式な顔と、「後北条氏の他国衆」という対外的な実質上の顔を使い分けることができた。この自律性が、後に彼が三大勢力の狭間で巧みに立ち回り、数々の危機を乗り越え、さらには上杉謙信という巨大な敵と対峙することを可能にした力の源泉であったと言えよう。

第二章:胤貞の登場と勢力基板の確立

「千葉は百騎、原は千騎」と謳われるほどの権勢を誇った原氏。その最盛期を現出したのが原胤貞である。彼の登場と、その権力基盤となった臼井・小弓両城の掌握過程は、彼が単なる武勇の士ではなく、優れた政治的策略家であったことを物語っている。

第一節:出自と家督継承

原胤貞は、永正4年(1507年)頃、下総の武将・原胤清の子として生を受けたとされる 1 。父・胤清もまた、千葉氏の重臣として権勢を振るった人物であった。胤貞は、天文8年(1539年)、父の隠居に伴い家督を継承し、当初は小西城、次いで生実(おゆみ)城(現在の千葉市中央区)を本拠とした 1 。

彼が家督を継いだ頃の関東は、新興勢力である後北条氏が急速に勢力を拡大し、旧来の権威であった古河公方や関東管領上杉氏を圧迫していた時期にあたる。房総半島では、安房の里見氏が勢力を伸張し、北条氏や千葉氏と一進一退の攻防を繰り広げていた。胤貞は、このような複雑で流動的な政治情勢の中で、原氏の舵取りを担うことになったのである。

第二節:臼井城掌握――武力によらない乗っ取り

胤貞の勢力拡大において、画期的な転機となったのが、下総の要衝・臼井城(現在の佐倉市)の掌握であった。この城はもともと千葉一族の臼井氏が代々居城としていたが、胤貞は武力ではなく、極めて巧妙な手段でこれを手中に収める 15 。

まず胤貞は、自らの娘を当時の臼井城主・臼井景胤に嫁がせ、姻戚関係を築いた 1 。その後、弘治3年(1557年)に景胤が死去すると、胤貞は景胤の子、すなわち自身の外孫にあたる幼い臼井久胤の後見役という名目で、堂々と臼井城に入城する 1 。彼は城主の代理として領内に善政を敷き、巧みな統治によって臼井氏の家臣団や領民の支持を着実に集めていった。人心を掌握し、城内の実権を完全に握った後、彼は名ばかりの城主となっていた久胤を事実上追放する。久胤は結城氏のもとへ落ち延びたと伝えられている 1 。

この一連の過程において、大規模な武力衝突があったという記録は見られない。胤貞は、婚姻政策と後見という合法的な立場を利用し、人心掌握というソフトな手段を駆使して、血を流すことなく要衝・臼井城を乗っ取ったのである。この事実は、彼が武勇だけでなく、長期的な視野に立った謀略や人心収攬術にも長けた、非凡な策略家であったことを如実に示している。

この臼井城と、元来の拠点であった小弓城の二大拠点を手中に収めたことは、胤貞の権勢にとって決定的な意味を持った。臼井城は印旛沼に面し、古くから江戸湾へと至る水上交通、そして下総を東西に貫く陸上交通の結節点に位置する戦略的要衝であった 17 。一方の小弓城も、房総半島の内陸部と沿岸部を結ぶ交通の要であり、経済・軍事の両面で極めて重要な拠点であった 10 。

この二つの城を支配下に置くことは、下総中部における物流と軍事の動脈を完全に掌握することを意味した。これにより、原氏の権力は「千葉は百騎、原は千騎」と謳われるにふさわしい、盤石な経済的・軍事的基盤を得たのである。胤貞の力の源泉は、単なる兵力ではなく、この地理的優位性を最大限に活用した戦略にあったと言えるだろう。

第三章:房総の動乱――失地と奪還のドラマ

盤石な権力基盤を築き上げた原胤貞であったが、その前途は決して平坦ではなかった。彼の生涯における浮沈は、関東の覇権を争う北条・里見・上杉という三大勢力の動向と密接に連動しており、そのパワーバランスの変化の波に翻弄され、またそれを巧みに利用するものであった。

第一節:里見氏の侵攻と臼井・小弓の失陥(永禄四年/1561年)

永禄3年(1560年)、越後の「龍」長尾景虎(後の上杉謙信)が、関東管領・上杉憲政を奉じて大軍を率い、関東へ出兵する。この「越山」は関東の勢力図を大きく揺るがした 19 。多くの関東国衆が雪崩を打って景虎に味方し、北条氏は本拠地・小田原城での籠城を余儀なくされる。

この好機を捉えたのが、北条氏と長年敵対してきた安房の雄・里見義弘であった。里見氏は上杉氏と「房越同盟」を結び、その動きに呼応する 20 。永禄4年(1561年)、里見義弘は重臣の正木時茂(あるいはその子、信茂)に兵を授け、北条方である千葉氏の領国、下総へと侵攻させた 1 。

この里見軍の矛先が向けられたのが、千葉氏家臣団の中核であり、北条氏の「他国衆」としても重きをなしていた原胤貞の拠点であった。里見の猛攻の前に、胤貞は奮戦及ばず、長年かけて築き上げた権力基盤である臼井城と小弓城を相次いで失陥するという、生涯最大の屈辱を味わうこととなる 1 。これは、胤貞個人の力量不足というよりも、上杉・里見の連携によってもたらされた関東全体の戦略的な地殻変動の奔流に、彼が飲み込まれた結果であった。

第二節:第二次国府台合戦と雪辱(永禄七年/1564年)

失地という苦杯を嘗めた胤貞であったが、彼は雌伏の時を経て、雪辱の機会を窺っていた。その好機は3年後に訪れる。永禄6年(1563年)末から永禄7年(1564年)1月にかけて、下総国府台(現在の千葉県市川市)において、北条氏康・氏政親子と里見義弘が雌雄を決するべく激突した。これが「第二次国府台合戦」である 5 。

この合戦の発端は、北条氏の有力家臣であった太田康資が、里見氏に通じて謀反を起こしたことにあった 19 。里見義弘は太田を支援すべく、1万2千ともいわれる大軍を率いて国府台に布陣。対する北条軍も氏康・氏政自ら2万の兵を率いて出陣した 6 。緒戦では、里見軍の巧みな罠にかかった北条方の先鋒・遠山綱景らが討ち死にするなど、里見方が優勢に戦を進めた 5 。しかし、勝利に油断した里見軍の隙を突いた北条軍の奇襲が成功し、戦局は一変。里見軍は総崩れとなり、壊滅的な敗北を喫して安房へと敗走した 5 。

この第二次国府台合戦における里見氏の大敗は、房総半島における勢力バランスを劇的に変化させた。原胤貞にとって、これはまさに千載一遇の好機であった。彼はこの機を逃さず、主君である千葉胤富の支援も得て、失地回復の兵を挙げる 1 。里見氏の敗北によって下総における軍事力が著しく低下していたため、抵抗は微弱であった。胤貞は見事に臼井・小弓両城を奪還し、かつての勢力を取り戻すとともに、失墜していた武将としての面目を一新したのである 1 。

この一連の出来事は、原胤貞が単に運が良かったわけではないことを示している。彼は、自らが直接関与していない大勢力同士の戦いの帰趨を冷静に見極め、その結果生じたパワーバランスの変化、すなわち「力の空白」を的確に捉え、迅速に行動を起こした。彼は自ら関東全体の戦略を動かす「主役」ではなかったかもしれない。しかし、大局を読み、自らの利益を最大化するために最善のタイミングで行動する、極めて優れた「戦略的オポチュニスト(機会主義者)」であった。彼の成功は、個人的な武勇や策略のみならず、このマクロな情勢判断能力に支えられていたのである。

第四章:軍神との対峙――臼井城の戦い(永禄九年/1566年)

失地を回復し、再び下総に威を振るうことになった原胤貞。しかし、彼の武将としての真価が最も問われる試練は、その2年後に訪れた。敵は、越後の「軍神」、関東管領・上杉謙信。臼井城を舞台としたこの戦いは、戦国史の中でも特に劇的な籠城戦として、後世に語り継がれることになる。

第一節:上杉謙信、臼井城へ

永禄9年(1566年)、上杉謙信は再び関東へ出兵する。その目的の一つは、第二次国府台合戦で敗れた同盟者・里見氏を救援することにあった 16 。しかし、それ以上に、自身の関東管領としての権威を揺るがし続ける北条氏の勢力を削ぐという、より大きな戦略的意図があった。謙信は、北条方の重要拠点であり、下総における反北条勢力への抑えとなっていた臼井城に、その矛先を定めたのである 4 。

謙信が率いる軍勢は、一説には1万数千にも及んだとされる 23 。対する臼井城の守備兵は、城主・原胤貞が率いるわずか2千。後北条氏から派遣された松田康郷率いる援軍も、百数十騎に過ぎなかった 23 。その兵力差は歴然としており、城の命運は風前の灯火であった。

【表2:臼井城の戦い(永禄九年)兵力比較】

|

勢力 |

大将 |

推定兵力 |

備考 |

|

攻撃側(上杉軍) |

上杉謙信 |

約12,000 - 15,000名 23 |

里見氏救援を名目に関東へ出兵 |

|

籠城側(原・北条連合軍) |

原胤貞 |

約2,000名 23 |

北条氏からの援軍(松田康郷ら約150騎)を含む |

第二節:籠城戦の真相――史実と伝承の狭間で

この絶望的な状況下で繰り広げられた臼井城の戦いは、『北条記』や『関八州古戦録』といった後代の軍記物によって、極めて劇的に描かれている。それらの記述によれば、万策尽きた城主・原胤貞は、城に偶然居合わせたという謎の軍師・白井入道浄三(しらいにゅうどうじょうさん)に指揮権のすべてを委ねたという 23 。

浄三は、常人には思いもよらない奇策を次々と繰り出したとされる。まず、城門をすべて開け放ち、不意を突いて城兵に総攻撃をかけさせ、上杉軍の先鋒を混乱に陥れた 23 。この奇襲では、北条からの援将・松田康郷が「赤鬼」の異名に違わぬ獅子奮迅の働きを見せ、上杉本陣に肉薄したと伝えられる 23 。さらに、上杉軍が再び城に押し寄せると、今度はあらかじめ細工しておいた城壁を崩落させ、眼下の敵兵を生き埋めにしたという 23 。

これらの奇策の前に、さすがの謙信も攻めあぐね、ついに臼井城の攻略を断念。多大な損害を出して越後へと撤退した、と軍記物は語る。この敗北は、生涯不敗とまで謳われた謙信にとって、数少ない、そして最大級の敗戦であったとされている 26 。

しかし、この劇的な物語を史実として鵜呑みにすることはできない。史料を批判的に検証すると、いくつかの重要な点に気づかされる。第一に、この臼井城の戦いは、上杉側の公式な記録である『上杉家御年譜』などには、一行も記載されていない 27 。これは、上杉方にとってこの戦いが記録に残す価値のない小競り合いだったか、あるいは、あまりに不名誉な敗戦であったため、意図的に記録から抹消された可能性を示唆している。

一方で、北条方の史料には、この戦いの存在を示すものがある。北条氏政が同盟者である武田信玄に宛てた書状の中で、「(臼井城において)敵五千余手負死人仕出(うえすぎぐんにごせんあまりのししょうしゃをださせた)」と、赫々たる戦果を報告しているのである 29 。この書状は一次史料に準ずるものと評価されており、上杉軍が臼井城攻めで大きな損害を被り、結果的に撤退したこと自体は、歴史的事実であった可能性が高い。

だが、物語の英雄である白井入道浄三という人物の実在性や、軍記物に描かれる奇想天外な戦術の数々については、後世の創作や脚色が加わったと見るのが妥当であろう 30 。古い二次史料では、単に「謙信カ兵退去ス」と謙信が撤退した事実のみが記され、浄三の名は見られない 30 。

結論として、「臼井城の戦い」は、複数の層が重なり合った歴史的出来事として捉えるべきである。まず、**「軍事的な勝利」 の層がある。原胤貞が指揮する籠城軍が、圧倒的な兵力差を覆し、上杉軍の攻撃を頓挫させ、多大な損害を与えて撤退させたという紛れもない事実である。次に、この勝利をより英雄的に、より記憶に残りやすくするために生み出された 「物語的な勝利」 の層がある。白井浄三という超人的な軍師や、城壁崩しといった奇策の伝説がこれにあたる。そして最後に、この戦いがもたらした 「政治的な勝利」**の層がある。この敗戦(あるいは攻略失敗)は、謙信の関東における権威を大きく揺るがし、彼に従っていた関東の国衆が離反する一つの契機となった 27 。原胤貞の奮戦は、意図せずして関東の政治情勢にまで影響を及ぼしたのである。単に伝説の真偽を問うだけでなく、なぜそのような伝説が生まれたのか、そしてこの出来事が歴史にどのような影響を与えたのかを立体的に捉えることで、臼井城の戦いの真の歴史的意義が明らかになる。

第五章:胤貞の晩年と一族の黄昏

上杉謙信の撃退という輝かしい戦功により、原胤貞の名声は頂点に達した。しかし、彼の活躍の時代は、戦国乱世が最終局面へと向かう中で、静かに終わりを告げようとしていた。そして、彼が築き上げた巨大な権勢もまた、より大きな歴史の奔流の前には、抗うことのできない運命にあった。

第一節:胤貞の終焉と権力移譲

原胤貞の正確な没年は、史料によって記述が異なり、確定していない。永禄12年(1569年)5月に死去したという説がある一方で 1 、同年秋に行われた北条氏と上杉氏の間の同盟(越相同盟)交渉において、上杉方から胤貞の処遇に関する提案がなされている記録があり、この説には疑問が残る。また、天正3年(1575年)に死去したとする説や、天正2年(1574年)に嫡男の胤栄が臼井城に入城したことをもって、胤貞が小西城に隠居したとする記録もある 1 。

いずれにせよ、元亀年間(1570年~1573年)に入ると、歴史の表舞台で活動するのは嫡男の原胤栄(はら たねよし)が中心となり、この時期に父から子への権力移譲が穏やかに行われたことは確実視されている 1 。下総に巨星の如く輝いた胤貞は、こうして静かにその生涯の幕を閉じたのである。

第二節:小田原征伐と原氏宗家の没落

胤貞から家督を継いだ子・胤栄の時代、日本の政治情勢は大きく動いていた。織田信長、そしてその後継者である豊臣秀吉による天下統一事業が、関東にもその影を落とし始めていた。天正18年(1590年)、ついに秀吉は、最後まで服従を拒んだ関東の覇者・後北条氏を討伐するため、20万ともいわれる空前の大軍を動員する。これが「小田原征伐」である。

北条氏の支配下にあった下総の千葉氏、そしてその筆頭家臣である原氏も、宗主である北条氏と運命を共にすることを決断する。主君の千葉重胤、そして原氏当主の原胤栄の子・胤義は、すでに人質として小田原城に入っていた 32 。北条氏からの動員令に応じ、原一族も手勢を率いて小田原城に籠城した 2 。

しかし、秀吉の大軍の前に、難攻不落を誇った小田原城も為す術はなかった。そして、この籠城の最中、当主の原胤栄が病により急死するという悲劇が原氏を襲う 7 。父の死により、人質であった子の胤義が家督を継ぐが、すでに勝敗は決していた 32 。

同年7月、北条氏は秀吉に降伏し、その広大な領国は没収され、戦国大名として滅亡した 34 。この宗主の滅亡は、その支配下にあった勢力の運命をも決定づけた。千葉氏もまた、北条氏に与したことを理由に所領を没収され、鎌倉時代から続く名門としての歴史に幕を閉じた 34 。そして、千葉氏の権勢を支え、時には凌駕するほどの力を誇った原氏宗家もまた、その権力基盤のすべてを失い、歴史の表舞台から姿を消すこととなったのである 2 。

この結末は、原氏一族の宿命を象徴している。彼らの繁栄は、後北条氏という関東の地域覇者の力を巧みに利用し、その強固な同盟関係を背景にすることで成り立っていた。北条氏の威光は、里見氏や上杉氏といった外敵から原氏を守る盾であり、主家千葉氏を凌ぐ権勢を維持するための拠り所であった。しかし、豊臣秀吉という「天下人」、すなわち全国規模の統一権力が登場したことで、ゲームのルールは根本的に変わってしまった。もはや関東地域内でのパワーバランスは意味をなさず、北条氏が秀吉に抵抗する道を選んだ時、その運命共同体であった原氏には、共に滅びる以外の選択肢は事実上残されていなかったのである。原胤貞が築き上げた栄華は、皮肉にもその繁栄の源泉であったはずの北条氏との関係によって、その終焉を迎えたのであった。

終章:原胤貞の歴史的評価

原胤貞の生涯を振り返るとき、我々は一人の戦国武将の姿を通して、時代の大きなうねりを目の当たりにする。彼は、主家を凌ぐ力を持つ「下剋上」の体現者であり、武力によらずして城を乗っ取る優れた策略家であり、そして大勢力の狭間で好機を逃さない巧みな機会主義者であった。彼の活躍は、中央の動向とは別に、独自の力学で動いていた戦国期関東の地域社会のダイナミズムを、何よりも雄弁に物語っている。

特筆すべきは、彼が「千葉は百騎、原は千騎」と謳われるほどの力を持ちながらも、最後まで主家である千葉氏を滅ぼして自らが戦国大名となる道を選ばなかった(あるいは選びえなかった)点である。彼はあくまで「千葉氏の筆頭家臣」という枠組みの中で、自らの権力を最大化する道を選択し続けた。これは、彼の行動原理であると同時に、一個の家臣が乗り越えることのできない、当時の社会構造や価値観の制約を示すものかもしれない。

原胤貞は、戦国乱世という激動の時代を、その知略と武勇、そして類稀な政治感覚で駆け抜けた、下総国における紛れもない「巨星」であった。上杉謙信という当代随一の武将を退けたその武名は、関東の地に鳴り響いた。しかし、その輝きもまた、天下統一という巨大な歴史の奔流の前には、抗うことのできないものであった。彼の生涯は、地域権力がいかにして興隆し、その力を謳歌し、そしてより大きな中央集権化の波に飲み込まれていくかという、戦国時代末期の冷徹な現実を象徴している。彼の栄光と一族の没落は、まさに「地域」の時代の終わりと、「天下」の時代の始まりを告げるものであった。

原氏宗家は小田原征伐と共に没落したが、その血脈が完全に途絶えたわけではない。胤貞の孫・胤義の子である原主水(胤信)は、江戸時代初期にキリシタンとして殉教し、その名を歴史に留めている 7 。さらに時代は下り、明治期には一族の末裔から、監獄改良や出所者支援に生涯を捧げ、「近代社会事業の父」と称される原胤昭のような人物も現れた 36 。形は変われど、原一族の血脈は時代を超えて受け継がれていったのである。原胤貞の生涯は、戦国という時代の複雑さと、そこに生きた武将たちの栄光と悲哀を、今なお我々に深く問いかけている。

引用文献

- 原胤貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E8%83%A4%E8%B2%9E

- 武家家伝_下総原氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/c_hara_k.html

- 【(3) 原胤貞の臼井入城】 - ADEAC https://adeac.jp/oamishirasato-city/text-list/d100010/ht010700

- 臼井城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BC%E4%BA%95%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 第二次国府台合戦と軍記物との関係について http://yogokun.my.coocan.jp/kokuhudai2.htm

- 国府台合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6

- 原胤栄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E8%83%A4%E6%A0%84

- 原氏 千葉宗家の執権 https://chibasi.net/hara.htm

- 千葉氏入門Q&A - 千葉市 https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/about/qa.html

- 千葉市:原文書 https://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/bunkazai/haramonjyo.html

- 【千田庄の支配者と寺々の動向】 - ADEAC https://adeac.jp/tako-town/text-list/d100010/ht000620

- 【一 後北条氏の房総支配】 - ADEAC https://adeac.jp/oamishirasato-city/text-list/d100010/ht010890

- 「神宮」のコメント検索結果 - Yahoo!ファイナンス掲示板 https://finance.yahoo.co.jp/cm/search?type=comment&query=%E7%A5%9E%E5%AE%AE&order=d&page=6

- 佐倉市の歴史ブログ - 佐倉市歴史探訪『歴史噺』シリーズの公式サイトです。 https://sakura-rekishi.jimdofree.com/%E4%BD%90%E5%80%89%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/

- 下総 臼井城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/shimousa/usui-jyo/

- 臼井城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.usui.htm

- 臼井城の見所と写真・400人城主の評価(千葉県佐倉市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/466/

- 臼井城(千葉県佐倉市) 2021年2月|産鉄族 - note https://note.com/santetsuzoku/n/n8e2314e94fc6

- 「第二次国府台合戦(1564年)」北条と里見が激突!北条氏、上総国進出の足掛かりを得る https://sengoku-his.com/348

- 第二次国府台合戦~北条氏康・氏政、鮮やかな逆転勝利 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4643

- 国 府 台 合 戦 - 江戸川区 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/9196/1-09.pdf

- 武家家伝_千葉氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/tiba_k.html

- 臼井城の戦い古戦場:千葉県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/usuijo/

- 臼井城の戦い ~謎の軍師、軍神を破る - note https://note.com/hisutojio/n/na9c7be4e0672

- 白井胤治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E4%BA%95%E8%83%A4%E6%B2%BB

- 「臼井城の戦い(1566年)」謙信最大の敗北!?寡兵で上杉軍を ... https://sengoku-his.com/134

- 【上杉謙信の臼井城敗退】 - ADEAC https://adeac.jp/moriya-lib/text-list/d100050/ht000970

- 戦国最強・上杉謙信が<唯一負けた>天才軍師は名前の読み方すら不明で…れきしクンも「何者なんだよ!」と唸る人物のナゾに迫る - 婦人公論 https://fujinkoron.jp/articles/-/12094?page=5

- 上杉謙信は生涯2敗しかしていない!?その2敗をあえて掘り下げる! - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/sengoku/73914/

- 生涯でたったの2敗?「戦国最強」上杉謙信が敗戦した理由 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/65085?page=3

- 千葉市立郷土博物館:研究員の部屋 https://www.city.chiba.jp/kyodo/katsudo/kenkyuin.html

- 原胤義 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E8%83%A4%E7%BE%A9

- 二 小田原攻防戦と房総の武士 - ADEAC https://adeac.jp/oamishirasato-city/texthtml/d100010/mp100010-100010/ht010900

- 関東の名族 千葉氏の 最後の居城 本 佐倉城 - 酒々井町 https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2017122000014/file_contents/kanntounomeizoku.pdf

- 岩富城~弥富原氏が築城、小田原征伐後は北条氏勝が入封 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/chiba/20-07-iwatomi-jou.html

- 近代社会事業の父・原胤昭 - 柏稲門会 https://kashiwa-toumonkai.com/?p=402