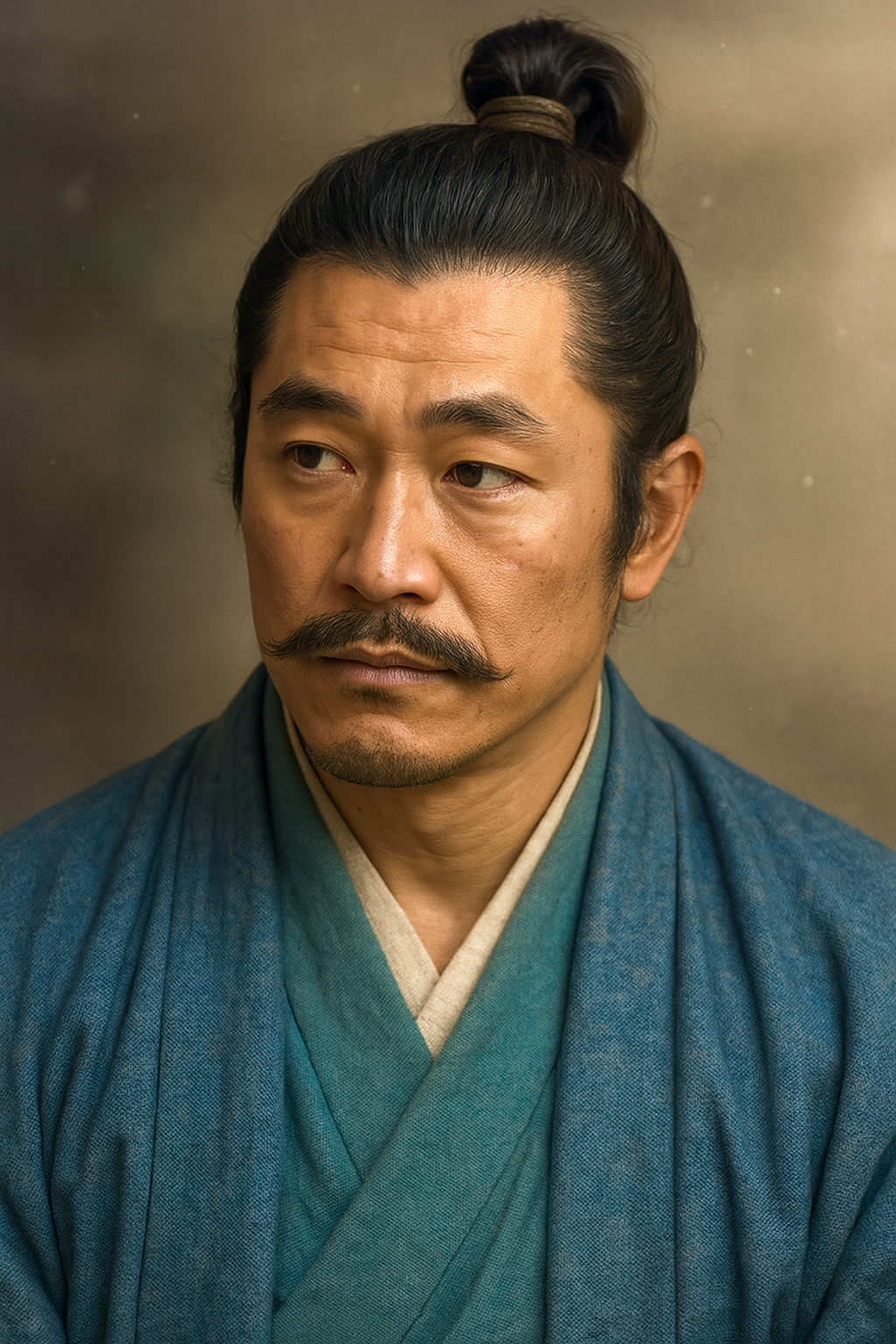

原野恵俊

蒲池家臣・原野恵俊は主命で龍造寺隆信を庇護。しかし隆信は恩を仇で返し蒲池家を滅亡させる。恵俊の忠勤は戦国の非情な恩讐を象徴する。

忠節の果てに:蒲池家臣・原野恵俊の生涯から辿る筑後国の恩讐史

序章:歴史の狭間に立つ武士、原野恵俊

日本の戦国時代、その歴史は数多の英雄や梟雄たちの物語によって彩られている。しかし、その華々しい表舞台の陰には、名もなき無数の武士たちの生と死が存在した。彼らの名は史書に大きく記されることはなく、その生涯の多くは歴史の闇に埋もれている。本報告書の主題である「原野恵俊(はらの えいしゅん)」もまた、そうした歴史の狭間に生きた一人である。

彼の名が歴史資料に登場するのは、極めて限定的な一場面においてのみである。それは、肥前を追われ亡命してきた若き日の龍造寺隆信を、主君である筑後の名将・蒲池鑑盛(かまち あきもり)の命により、手厚く世話したという記録である 1 。このわずか数行の記述が、我々が原野恵俊について知りうる事実のほぼ全てである。

したがって、本報告書は、記録の乏しい原野恵俊個人の伝記を追うことを主目的とはしない。むしろ、彼が忠実に遂行したこの歴史的な任務を基軸とし、彼が仕えた筑後の名族・蒲池氏の栄光と悲劇、主君・鑑盛が貫いた「義」の精神、そして彼が庇護した隆信の底知れぬ野望と非情さが交錯する、戦国時代における九州の一大叙事詩を解き明かすことを目的とする。原野恵俊という一人の忠実な家臣を鏡として、時代の激動と、そこに翻弄される人間の宿命を映し出す試みである。

この物語の核心には、一つの痛烈な皮肉が存在する。蒲池氏が隆信に施した大恩が、時を経て、当の隆信自身の手によって仇となって返されるという、壮絶な恩讐の悲劇である。原野恵俊の忠勤は、意図せずしてその悲劇の序章を飾ることとなった。彼の果たした役割を深く考察することは、戦国という時代の本質、すなわち情義や恩義といった人間的価値が、剥き出しの権力闘争の前でいかに脆く、そして時として裏切られるかを理解する上で、不可欠な鍵となるであろう。

第一章:筑後国の名族、蒲池氏の系譜

原野恵俊がその身を捧げた蒲池氏は、戦国時代の筑後国において、他の追随を許さないほどの家格と実力を誇った一族であった。彼らが龍造寺隆信という稀代の梟雄を庇護し得た背景には、一朝一夕に築かれたものではない、深く、そして広大な権力基盤が存在した。

第一節:鎌倉以来の伝統と勢力

蒲池氏は、単なる一地方の国人領主ではなかった。その起源は鎌倉時代にまで遡り、三潴郡蒲池庄の地頭職に任じられたことに始まるとされる 3 。その出自については、嵯峨源氏を祖とする説、あるいは藤原北家宇都宮氏の流れを汲むという説など諸説が存在するが 3 、いずれにせよ、当代において「筑後屈指の名族」と認識されていたことは疑いようのない事実である 5 。歴史的には、嵯峨源氏系の「前蒲池」と、藤原氏系宇都宮氏族の「後蒲池」の時代に大別され、原野恵俊が生きた戦国期に勢威を誇ったのは、後蒲池の系統であった 5 。

この由緒ある家格は、単なる名目上のものではなかった。それは、周辺の国人たちに対する権威の源泉であり、窮地に陥った他家の有力者が頼るに足る存在であることの証明でもあった。後に龍造寺家兼や隆信が、数ある勢力の中から蒲池氏を頼った最大の理由は、この揺るぎない家格と、それに裏打ちされた政治的安定性にあると考えられる。肥前国内の権力闘争に直接利害関係を持たない、それでいて亡命者を受け入れても揺らがないだけの格と力を持つ存在。それが筑後の蒲池氏であった。

第二節:柳川城と筑後十五城の旗頭

蒲池氏の権勢を物理的に象徴していたのが、その本拠地である柳川城である。特に、原野恵俊の主君であった第16代当主・蒲池鑑盛の時代に、城は本格的な改築と整備が施された 1 。城の周囲に掘割を縦横に張り巡らせたこの城は、水郷を利用した天然の要害となり、後世「柳川三年肥後三月肥前筑前朝飯前」という戯れ歌に謡われるほどの難攻不落の堅城として名を馳せた 2 。この堅固な城塞は、蒲池氏の軍事的な自立性を担保する物理的な基盤であった。

さらに、蒲池氏の政治的地位を特筆すべきは、彼らが「筑後十五城」と称される筑後国の有力国人領主連合において、その旗頭、すなわち筆頭大名としての立場にあったことである 2 。これは、蒲池氏が単独の領主としてだけでなく、筑後一円の武士団を統率し、動員する能力を持っていたことを意味する。その所領は一万二千町(約12万石相当)に及んだとされ、これは九州においても大身領主と呼ぶにふさわしい規模であった 1 。

このように、蒲池氏は由緒正しい「家格」と、柳川城という堅城と筑後武士団を束ねる「実力」を兼ね備えていた。この二つの要素が両輪となって、彼らの政治的・軍事的な行動の自由度を確保していたのである。大友氏の幕下という立場にありながら、その潜在的敵対勢力である龍造寺氏を庇護するという、一見矛盾した行動を可能にしたのは、まさにこの自立した大勢力としての確固たる地位があったからに他ならない。それは単なる温情ではなく、自らの勢威を背景とした、高度な政治的判断だったのである。

第二章:主君・蒲池鑑盛 ― 義と情の武将

原野恵俊が絶対の忠誠を誓った主君・蒲池鑑盛(法名:宗雪)は、戦国乱世にあってひときわ異彩を放つ人物であった。彼の生き様は、後に隆信が辿る道とは対極にあり、その高潔な精神こそが、原野恵俊をはじめとする家臣たちの忠義心の源泉となっていた。

第一節:「義心は鉄の如し」と謳われた名将

永正17年(1520年)に生を受けた蒲池鑑盛は、武勇に優れるだけでなく、深い情義と文化的素養を兼ね備えた武将として知られている 1 。『肥陽軍記』は彼を「下筑後にて威をふるい武勇のほまれ有り和歌管弦にも長じた情ふかい人なり」と称賛しており 1 、その人柄は多くの史料で「義心は鉄のごとし」と評されている 1 。

この「鉄の如き義心」を最も象徴するのが、主家である大友氏との関係である。鑑盛の父・鑑久は、一説には将軍への奉公を怠ったとして、大友氏によって討伐されたと伝わる 1 。父を主君に殺されるという、常人であれば深い恨みを抱いてもおかしくない境遇にありながら、鑑盛はそれを一切表に出すことなく、大友義鑑・義鎮(宗麟)の二代にわたって忠節を尽くし続けた 1 。この並外れた克己心と、家臣としての本分を貫く姿勢は、彼の義の精神がいかに強固なものであったかを物語っている。彼は、私情や私怨を超えて、主君への忠義という武士の根本的な価値観を体現する人物であった。

第二節:龍造寺隆信の亡命と鑑盛の決断

鑑盛の義心が最も劇的な形で発揮されたのが、龍造寺一族に対する庇護であった。天文14年(1545年)頃、肥前の龍造寺家では、主家である少弐氏の重臣・馬場頼周らの策謀により、当主の龍造寺家兼とその曾孫である隆信(当時は円月と名乗る僧籍)が追討を受け、命からがら筑後へと落ち延びてきた 4 。筑後川のほとりで一行が途方に暮れていたところ、鑑盛は使者を送って彼らを温かく迎え入れ、領内の一木村に住居を用意して手厚く保護したのである 4 。この時、鑑盛は26歳の若さであった 4 。

さらに天文20年(1551年)、一度は肥前に帰還した隆信が、再び家臣団の反乱によって本拠地を追われると、またしても鑑盛を頼ってきた 12 。鑑盛はこの時も隆信を見捨てることなく、物心両面にわたる援助を惜しまなかった 3 。

この一連の行動は、大友氏の幕下という鑑盛の立場からすれば、極めて危険な賭けであった。龍造寺氏は、肥前において大友氏と覇を競う可能性を秘めた勢力であり、彼らを助けることは主家への背信行為と見なされかねない。しかし鑑盛は、目先の利害や政治的リスクよりも、武士が窮地にあるのを見過ごせないという「義」を優先した。

ただし、この決断は単なる理想主義や同情心のみによるものと見るのは早計であろう。父を大友氏に討たれたという過去を持つ鑑盛にとって、大友氏の筑後支配に対して一定の距離を保ち、牽制する手段を持つことは、蒲池家の自立性を維持する上で重要な意味を持っていた。大友氏の潜在的敵対勢力である龍造寺氏を「生かさず殺さず」の状態で手元に置いておくことは、一種の外交カードとなり得る。鑑盛の行動は、高潔な「義」の精神を前面に押し出しつつも、その裏では筑後における自家の政治的裁量権を誇示し、周辺大国のパワーバランスの中で生き残るための、極めて高度な戦略的判断を含んでいたと推察される。彼の「義」は、蒲池氏が持つ強大な「実力」に裏打ちされて初めて可能となる、大身国人領主ならではの王者の振る舞いであったのだ。

|

氏名(よみ) |

立場・役職 |

蒲池氏との関係 |

龍造寺氏との関係 |

備考 |

|

原野 恵俊 (はらの えいしゅん) |

蒲池氏家臣 |

鑑盛の忠実な家臣 |

鑑盛の命で隆信を庇護・世話 |

本報告書の中心人物 |

|

蒲池 鑑盛 (かまち あきもり) |

筑後柳川城主 |

下蒲池家16代当主 |

家兼・隆信を二代にわたり庇護 |

「義心は鉄の如し」と評される |

|

蒲池 鎮漣 (かまち しげなみ) |

筑後柳川城主 |

鑑盛の嫡男、17代当主 |

隆信の娘婿、後に隆信に謀殺される |

大友氏からの独立を志向 |

|

龍造寺 隆信 (りゅうぞうじ たかのぶ) |

肥前の戦国大名 |

蒲池氏に庇護される(恩顧) |

蒲池氏を滅ぼす(恩を仇で返す) |

「肥前の熊」と恐れられる |

|

田尻 鑑種 (たじり あきたね) |

鷹尾城主 |

鑑盛の義弟、鎮漣の叔父 |

隆信に降り、蒲池攻めの先兵となる |

蒲池家滅亡の重要な役割を担う |

|

玉鶴姫 (たまつるひめ) |

- |

鎮漣の正室 |

隆信の娘 |

父に反発し、夫と共に死を選ぶ |

第三章:原野恵俊の任務 ― 一木村における龍造寺隆信の庇護

蒲池鑑盛の「義」と「戦略」が交差する決断は、一人の家臣に具体的な任務として下された。その実行者に選ばれたのが、原野恵俊である。彼が歴史の記録にその名を留めることになった、生涯で最も重要かつ困難な職務であった。

第一節:主命拝受と任務の重要性

鑑盛が二度目の亡命者となった龍造寺隆信を保護するにあたり、その世話役として白羽の矢を立てたのが、家臣の原野恵俊であった 1 。この人選は、恵俊が単なる雑務係ではなく、主君から深い信頼を寄せられた側近であったことを強く示唆している。

この任務は、決して単純なものではなかった。相手は、後に「肥前の熊」と恐れられることになる、気性が荒く猜疑心の強い野心家である 15 。亡命中の隆信とその一行を預かることは、彼らの不満や焦りが暴発すれば、蒲池家そのものを揺るがす外交問題に発展しかねない、極めて繊細な配慮と高度な管理能力を要するものであった。恵俊に課せられたのは、隆信の機嫌を損ねることなく、しかしその行動を蒲池家の管理下に置き続けるという、綱渡りのような役割だったのである。

第二節:三百石の扶持と監視役

鑑盛は隆信に対し、筑後川を挟んで肥前と接する国境地帯、三潴郡一木村(現在の福岡県大川市一木)の地を与え、三百石という破格の禄を扶持した 1 。この「三百石」という待遇は、単なる亡命者への施しではない。それは少数の家臣団を養い、再起への軍資金ともなりうる額であり、鑑盛が隆信を将来への投資対象、すなわち「客将」として遇したことの証左である。

原野恵俊の具体的な任務は、この三百石の管理を差配し、隆信一行の生活を支えることであった。彼は世話役として隆信との信頼関係を築きつつ、同時にその動向を逐一主君・鑑盛に報告する監視役でもあった。一木村という立地もまた、肥前側の情報を得やすく、また隆信が勝手な行動を起こさないかを見張る上でも絶妙な場所であった。恵俊は、温情という衣をまとった蒲池氏の対龍造寺政策の最前線に立つ、外交官であり、諜報員であり、そして監視官でもあったのだ。気難しい隆信の不満を宥め、蒲池家への反感を抱かせないよう立ち回るには、相当な忍耐力と対人交渉術が求められたことは想像に難くない。

第三節:再起への道筋と任務の完了

雌伏の時を経て、天文22年(1553年)、隆信はついに肥前の本拠地・佐賀城の奪還へと動き出す。この時、鑑盛は口先だけの支援に留まらず、蒲池の精兵三百名を護衛として付け、隆信の帰還を物理的に後押しした 1 。この軍事支援が、隆信の成功に決定的な役割を果たしたことは言うまでもない 14 。

この一連の支援活動において、現場の責任者であった原野恵俊の働きは不可欠であった。彼が隆信との間に一定の信頼関係を築き、その雌伏の期間を巧みに管理したからこそ、蒲池氏の支援は実を結び、隆信は再起を果たすことができた。恵俊は、主君・鑑盛の深遠な意図を完璧に理解し、この困難な任務を成功裏に完了させたのである。彼の忠勤は、この時点では主家の威光を高め、龍造寺氏に大きな恩を売るという、輝かしい成果となって結実した。しかし、彼が回したこの歴史の歯車が、やがて自らの主家を砕く悲劇の始まりになるとは、知る由もなかった。

第四章:恩讐の果て ― 蒲池家滅亡の悲劇

原野恵俊の忠勤によって再起を果たした龍造寺隆信は、その類稀なる才覚と非情さで肥前を席巻し、やがて九州三強の一角を占めるまでに勢力を拡大する。その一方で、彼に大恩を与えた蒲池家の運命は、時代の奔流の中で暗転していく。施された恩は忘れ去られ、かつての恩人が最大の脅威として立ちはだかるという、戦国最大の悲劇の一つが幕を開ける。

第一節:鑑盛の死と時代の奔流

天正6年(1578年)、九州の勢力図を塗り替える決戦「耳川の戦い」が勃発した。豊後の大友宗麟は、日向の島津氏を討つべく大軍を派遣。蒲池鑑盛も、大友氏の主力として、老齢で病の身を押して三千の兵を率いて出陣した 9 。

しかし、この時すでに家督を継いでいた嫡男・蒲池鎮漣(しげなみ)は、父・鑑盛とは全く異なる価値観を持っていた。大友氏への忠義よりも、自家の独立を優先する彼は、仮病を口実に二千の兵を率いて戦場から離脱し、柳川城へと帰還してしまう 17 。

嫡男に見捨てられた鑑盛は、残った僅かな兵と共に奮戦するも、島津軍の猛攻の前に衆寡敵せず、三男・統安らと共に壮絶な討死を遂げた 9 。その死に様は、湊川の戦いにおける楠木正成にもなぞらえられたという 9 。「義心は鉄の如し」と謳われた名将の最期は、大友氏の没落と、蒲池家を覆う暗雲の到来を象徴する出来事であった。鑑盛という絶対的な「義」のタガが外れたことで、蒲池家の運命は大きく揺らぎ始める。

第二節:肥前の熊の謀略と恩義の終焉

父の死後、鎮漣は公然と大友氏から離反し、破竹の勢いで北上する龍造寺隆信に接近した。隆信もこの動きを歓迎し、自らの娘である玉鶴姫を鎮漣に嫁がせ、両家は姻戚関係を結んだ 16 。かつて庇護した相手の娘を息子の嫁に迎えるという、一見、美談にも見える関係であった。

しかし、鎮漣の真意は龍造寺氏の完全な支配下に入ることではなく、その力を利用しつつ、いずれは独立を果たすことにあった。彼は密かに南の島津氏にも通じ、龍造寺と島津を天秤にかける危険な外交を展開する 6 。

この鎮漣の背信行為を察知した隆信の決断は、迅速かつ冷酷非情であった。彼は、かつて自らの命と一族の未来を救ってくれた蒲池家への大恩を完全に踏みにじり、鎮漣の謀殺を計画する。天正9年(1581年)、隆信は「婿殿に会いたい」と執拗に鎮漣を肥前へ招き、断りきれなくなった鎮漣が少数の供回りで訪れたところを、与賀馬場(現在の佐賀市内)で待ち伏せた大軍に襲わせ、殺害した 3 。

この恩を仇で返す非道な謀略は、味方からも非難の声が上がるほどであった。龍造寺四天王の一人に数えられる猛将・百武賢兼ですら、「蒲池家は龍造寺氏にとって大恩ある家である」として、この鎮漣討伐への出陣を涙ながらに拒んだと伝わっている 4 。隆信の行動は、戦国の常識をもってしても、許されざる裏切りと映ったのである。

第三節:柳川落城と家臣団の行方

鎮漣を謀殺した隆信は、間髪入れずに鍋島直茂らを大将とする軍を柳川へ派遣し、蒲池一族の根絶やしを命じた 4 。この時、隆信に寝返り、甥である鎮漣を裏切った叔父の田尻鑑種が、蒲池攻めの先兵となるというさらなる悲劇が重なった 3 。

柳川城に残された人々は、絶望的な抵抗を試みた。中でも、鎮漣の妻となっていた隆信自身の娘・玉鶴姫の最期は壮絶であった。彼女は父の非道な所業に憤り、実家である龍造寺家に戻ることを潔しとせず、侍女ら百八名と共に自害して果てた 22 。父の野望のために夫を殺され、自らも命を絶つという彼女の悲劇は、隆信の非情さを際立たせている。

この一連の攻撃により、鎌倉時代から続いた筑後の名門・下蒲池氏は、事実上滅亡した。原野恵俊をはじめとする蒲池家臣団もまた、主家と運命を共にするか、四散するか、あるいは新たな主君に仕えるかの過酷な選択を迫られたに違いない。恵俊個人のその後の消息を伝える史料は皆無であるが、彼が忠誠を誓った主家の無残な末路を、どのような思いで見つめていたであろうか。

蒲池氏の滅亡は、隆信の個人的な非情さだけが原因ではない。鑑盛の死によって失われた「義」という抑止力、鎮漣の若く未熟な独立志向、そして大友氏の衰退という九州全体の地殻変動。これら複数の要因が絡み合った、必然の悲劇であった。しかし、この非情な仕打ちは隆信自身の評判を決定的に失墜させ、周辺勢力の不信と恐怖を煽った 3 。蒲池氏の滅亡は、隆信自身の滅亡への序曲でもあったのである。

結論:忠節の果てに ― 原野恵俊が映し出す戦国の実像

原野恵俊という一人の武士の生涯は、歴史の記録においては、わずか数行の記述に過ぎない。しかし、彼が主命に忠実に遂行した「龍造寺隆信の庇護」という任務は、結果として九州の歴史を大きく動かす一つの引き金となった。彼の忠勤が、主君・蒲池鑑盛の掲げた「義」を、結果的に裏切る形で龍造寺隆信の野望を育て、恩ある蒲池家を滅亡へと導くという、あまりにも皮肉な結末を迎えたのである。

原野恵俊は、名もなき一介の家臣であったかもしれない。しかし、彼の姿は、主君の命令を絶対のものとし、己の職務を黙々と全うすることが武士の本分とされた時代の、忠義の象徴として捉えることができる。彼の行動に、個人的な善悪の判断が入り込む余地はなかったであろう。ただそこには、主君からの命令があったのみである。その愚直なまでの忠実さが、本人の意図とは全く無関係に、歴史の壮大な悲劇の歯車を回してしまった。

原野恵俊と蒲池氏、そして龍造寺氏が織りなす物語は、戦国時代における「義」と「利」、「恩」と「野望」の激しい相克を、我々に鮮やかに見せつけてくれる。蒲池鑑盛が体現した個人の高潔な精神や、原野恵俊が示した純粋な忠誠心が、時代の大きな奔流、すなわち力の論理が全てを支配する現実の前ではいかに無力であり、時として全く逆の結果を招いてしまうかという、歴史の非情な実像を突きつける。

歴史の片隅に生きた原野恵俊の名は、それ自体が大きな意味を持つものではないかもしれない。しかし、彼が関わったこの筑後国の恩讐史を深く辿る時、彼の存在は、この壮大で悲劇的な人間ドラマを記憶し、戦国という時代の本質を理解するための、欠かすことのできない重要な道標として、静かに輝きを放っているのである。

資料:蒲池氏と龍造寺氏の関わりの年表

|

西暦(和暦) |

出来事 |

蒲池氏の動向 |

龍造寺氏の動向 |

関係性の変化 |

|

1545年頃(天文14) |

龍造寺家兼、肥前を追われる |

鑑盛、家兼を庇護する 4 |

家兼、蒲池氏の支援で窮地を脱す |

【恩義の発生】 |

|

1551年(天文20) |

龍造寺隆信、肥前を追われる |

鑑盛、隆信を庇護。原野恵俊が世話役に 1 |

隆信、蒲池領一木村に雌伏 |

【恩義の深化】 |

|

1553年(天文22) |

隆信、肥前へ帰還 |

兵三百を付け、隆信の帰還を支援 1 |

蒲池氏の支援で佐賀城を奪還 14 |

【支援と協力】 |

|

1570年(元亀元) |

今山の戦い |

(大友方として)龍造寺軍と交戦 1 |

大友軍の猛攻を受ける |

立場の違いによる対立 |

|

1578年(天正6) |

耳川の戦い |

鑑盛、大友方として討死。鎮漣は戦線離脱 9 |

九州での勢力を拡大 |

蒲池家の世代交代と路線変更 |

|

1580年頃(天正8) |

鎮漣、隆信に接近 |

隆信の娘・玉鶴姫を正室に迎える 20 |

鎮漣を娘婿とし、筑後への影響力を強める |

【一時的な同盟】 |

|

1581年(天正9) |

鎮漣、島津に通じる |

龍造寺からの独立を画策 12 |

鎮漣の裏切りを察知 |

【関係の破綻】 |

|

1581年(天正9) |

鎮漣、謀殺される |

鎮漣、与賀馬場で討たれる。蒲池家滅亡へ 3 |

隆信、鎮漣を謀殺し、蒲池領を制圧 |

【恩讐の結末】 |

引用文献

- 蒲池鑑盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E6%B1%A0%E9%91%91%E7%9B%9B

- 蒲池鑑盛 Kamachi Akimori - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/kamachi-akimori

- 武家家伝_蒲池氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kamati_k.html

- 蒲池氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E6%B1%A0%E6%B0%8F

- 蒲池(かまち)氏 - 増田長盛 - Seesaa http://masudanagamori.seesaa.net/article/253324339.html

- 武家家伝_蒲池氏-2 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kamati_k2.html

- 蒲池鉴盛- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%92%B2%E6%B1%A0%E9%91%91%E7%9B%9B

- 蒲池鑑盛- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%92%B2%E6%B1%A0%E9%91%91%E7%9B%9B

- 『義心鉄の如し』の勇将・蒲池鑑盛の情けと忠心 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=JUWnZMGv9Oc

- 龍造寺隆信 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/ryuzoji-takanobu/

- 九州悪党三国志 〜戦国悪人列伝 その弐〜 - 歴史雑談録 http://rekishi.maboroshi.biz/sengoku/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%82%AA%E5%85%9A%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97-%E6%82%AA%E4%BA%BA%E5%88%97%E4%BC%9D%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%E3%80%9C/

- 蒲池鎮並公外一行之霊碑 - さがの歴史・文化お宝帳 https://www.saga-otakara.jp/search/detail.html?cultureId=5122

- 肥前の龍造寺氏 - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34632_20130321035027.pdf

- 龍造寺隆信(1/2)肥前の熊と呼ばれた男 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/human/594/

- 龍造寺隆信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E9%80%A0%E5%AF%BA%E9%9A%86%E4%BF%A1

- 殿の首を受け取り拒否!? 戦国武将・龍造寺隆信の壮絶な最期…からの数奇な運命 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/258456/

- 蒲池鎮漣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E6%B1%A0%E9%8E%AE%E6%BC%A3

- 家具の町大川の戦国史 蒲池家から立花家へBLOG DETAIL - プロセス井口 https://p-iguchi.co.jp/blog/2748/

- 蒲池の姫君 - 樋口法律事務所 https://ahiguchi.com/stroll/%E8%92%B2%E6%B1%A0%E3%81%AE%E5%A7%AB%E5%90%9B/

- 鎮漣謀殺と下蒲池の滅亡とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E9%8E%AE%E6%BC%A3%E8%AC%80%E6%AE%BA%E3%81%A8%E4%B8%8B%E8%92%B2%E6%B1%A0%E3%81%AE%E6%BB%85%E4%BA%A1

- 百武賢兼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E6%AD%A6%E8%B3%A2%E5%85%BC

- 044 玉鶴姫 塩塚の108人塚 柳川 - BIGLOBE https://www5b.biglobe.ne.jp/ms-koga/044tamatsuru.html

- 塩塚城跡と蒲池氏百八人塚 - 福岡史伝 https://www.2810w.com/archives/5865

- 蒲池鎮漣 (かまち しげなみ) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12002140955.html

- 蒲池氏百八人塚 - 柳川市 https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/rekishibunka/bunkazai/yanagawabunkazai/5766.html