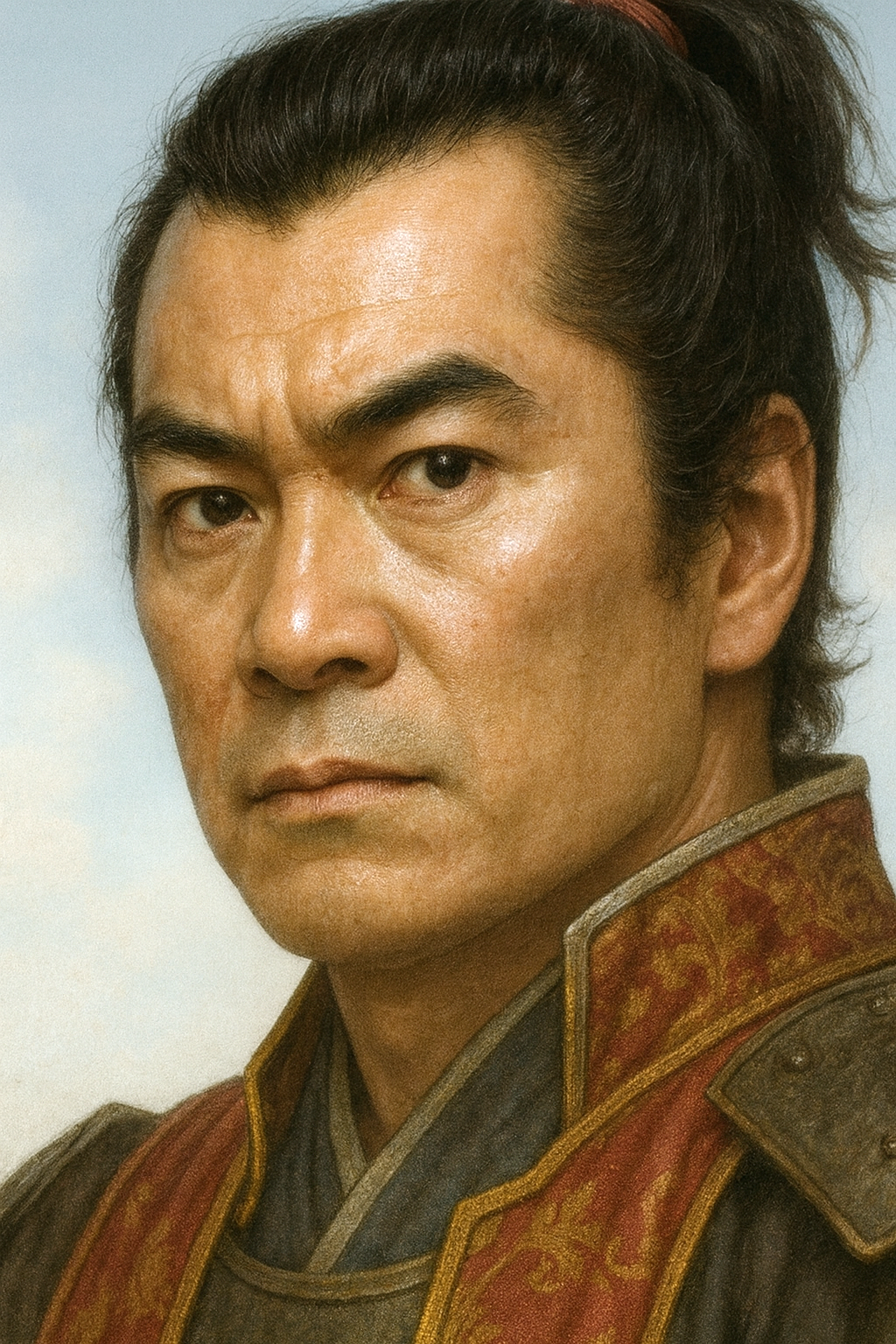

古市澄胤

戦国大和の武将・古市澄胤は、武力と権謀で権勢を極め、わび茶の祖・村田珠光の筆頭弟子として文化を極めた。その多面的な生涯は乱世の権力者の生存戦略を映す。

権威と風流の狭間で ― 大和国人・古市澄胤の生涯と時代

序論:乱世の大和国と古市澄胤

戦国時代の日本において、大和国(現在の奈良県)は極めて特殊な政治的風土を有していた。鎌倉時代以降、多くの国で武家が守護として統治権を確立したのに対し、大和では国内最大の荘園領主である興福寺が実質的な守護職を担い、武家による恒常的な支配を許さなかった 1 。この特異な統治体制の下、興福寺は国内の地侍を「衆徒(しゅと)」や「国民(こくみん)」といった身分で寺の権力構造に組み込み、その権威を維持していた 1 。

しかし、この宗教的権威による統治は、国内に強力な戦国大名の出現を阻む一方で、筒井氏、越智氏、十市氏、そして古市氏に代表される国人衆の割拠という、恒常的な不安定要因を内包していた 1 。彼らは興福寺の権威を拠り所としながらも、応仁の乱(1467-1477)を契機として畿内中央の畠山氏や細川氏といった有力者と結びつき、東軍・西軍に分かれて激しく争うようになる。これにより、大和国はさながら畿内政争の縮図の様相を呈し、永きにわたる戦乱の時代へと突入した 1 。

本報告書が主題とする古市澄胤(ふるいち ちょういん、1452-1508)は、まさにこの複雑怪奇な政治風土の中から現れた人物である。彼は単なる一地方武将の枠に収まらず、畿内中央の政争と密接に連動しながら権勢を極め、またある時はその激流に翻弄された。さらに、彼の人物像を一層興味深いものにしているのは、その多面性である。彼は、宿敵・筒井氏を圧倒した猛将であり、徳政一揆を巧みに利用して巨利を得る権謀術数家であり、そして同時に、「わび茶」の創始者と称される村田珠光の筆頭弟子として東山文化の一翼を担った一流の文化人でもあった 4 。

本報告書は、古市澄胤の生涯を、武将、権謀家、文化人という三つの側面から統合的に分析し、その栄光と悲劇の実像に迫るものである。彼の生き様を追うことは、戦国時代という時代の複合性と、当時の権力者が持ち得た生存戦略の多様性を浮き彫りにすることに繋がるであろう。

表1:古市澄胤 関連年表

|

年号(西暦) |

古市澄胤の動向 |

大和国内の動向 |

畿内・中央の動向 |

|

享徳元年(1452) |

生誕 |

|

|

|

文明7年(1475) |

兄・胤栄の隠居により家督相続。興福寺を出て還俗 5 。 |

兄・胤栄が春日社頭の戦いで敗北 7 。 |

応仁の乱継続中。 |

|

文明9年(1477) |

畠山義就に属し河内へ出陣 5 。 |

筒井順尊らが本拠地を焼き払い没落(自焼没落) 8 。 |

応仁の乱が終結。畠山義就が河内へ帰国 8 。 |

|

文明10年(1478) |

興福寺の官符衆徒棟梁に単独で就任 5 。越智家栄の娘と結婚 5 。 |

越智・古市連合が筒井氏を圧倒し、大和の主導権を握る 4 。 |

|

|

明応2年(1493) |

幕府より南山城守護代に任じられ、山城国一揆を鎮圧 5 。 |

|

明応の政変。管領・細川政元が将軍を廃立し、実権を掌握。 |

|

明応6年(1497) |

赤沢朝経に南山城守護代の地位を奪われる 5 。畠山尚順の侵攻を受け敗走 5 。 |

筒井氏らが畠山尚順に呼応して蜂起 5 。 |

細川政元配下の赤沢朝経が南山城を制圧。 |

|

明応8年(1499) |

赤沢朝経の麾下に入り、その先導役として大和へ侵攻 5 。 |

澄胤を除く大和国人衆が反赤沢・反古市で結束し、澄胤は孤立 5 。 |

|

|

永正4年(1507) |

|

|

永正の錯乱。細川政元が暗殺され、畿内は大混乱に陥る。赤沢朝経も丹後で戦死 5 。 |

|

永正5年(1508) |

赤沢長経に従い、畠山尚順の籠る河内高屋城を攻めるが敗北。敗走の末に自害(享年57) 5 。 |

筒井氏らが勢力を回復 13 。 |

両細川の乱が本格化。畠山尚順が勢力を拡大。 |

第一章:古市氏の出自と台頭

一族の淵源と本拠地

古市氏の歴史を語る上で、その本拠地である大和国添上郡古市(現在の奈良市古市町)の成り立ちは欠かすことができない。この地は、元来、興福寺の重要な経済基盤であった市場「福島市(ふくしまのいち)」が置かれた場所であった。しかし、鎌倉時代末期の1302年頃に市場がより奈良市街地に近い場所へ移転したため、その跡地が「古い市場」、すなわち「古市」と呼称されるようになったと伝えられている 6 。

古市一族は、この地に根を下ろし、大和国に絶大な権威を誇った興福寺、特にその中でも有力な門跡寺院であった大乗院に仕える「衆徒」として、15世紀を通じて急速に勢力を拡大した武家である 14 。彼らは自らの家格を高めるためか、舎人親王の孫にあたる清原夏野の末裔を称したという伝承も存在するが、これは戦国期の武家によく見られる、自らの権威付けのための創作である可能性が高いと見られている 6 。一方で、後に澄胤が山城国一揆を鎮圧する際に、河内国誉田(こんだ)の武士団がその陣に馳せ参じている事実も確認されており 6 、河内国の同名の氏族との間に何らかの繋がりがあった可能性も否定できない 6 。

新興勢力としての躍進

古市氏が大和の国人社会において、伝統的な勢力とは一線を画す「新興勢力」であったことは、特筆すべき点である。その証左として、彼らが春日若宮の祭礼を担う伝統的な国人組織「六党」のいずれにも属していなかったことが挙げられる 18 。この「新参者」という立場は、旧来のしがらみに囚われない自由な行動を可能にした一方で、常に自らの実力を証明し続けなければならないという宿命を負わせた。これが、後の澄胤に見られる型破りで野心的な行動様式の一因となったとも考えられる。

古市氏がその存在感を飛躍的に高めたのは、澄胤の祖父・胤仙の代、1440年代のことである。当時、大乗院門跡であった経覚と、大和の旧来の雄であった筒井氏との間で深刻な対立が生じた際、古市氏は経覚方として参戦した。この争いの中で、古市氏は筒井氏と正面から対抗する主要な勢力として頭角を現し、大和国における地位を確固たるものにしていったのである 14 。

澄胤への家督継承という「政変」

澄胤が古市氏の当主となるまでの経緯は、単なる平和的な家督相続ではなかった。澄胤の兄・古市胤栄は、応仁の乱において西軍の畠山義就方に与して戦うなど武将として活動する一方で、家中の裁判権を独占するなど、極めて強引な家臣団統制を推し進めた。この強権的な手法は、一族や被官たちの間に深刻な亀裂と強い反発を招いた 7 。

その緊張が臨界点に達したのが、文明7年(1475年)であった。胤栄が春日社頭での戦いに敗れたことを直接の契機として、彼は隠居に追い込まれ、弟の澄胤に家督が譲られることとなった 7 。この一連の出来事は、胤栄の失政に対する家中からのクーデター的な側面を色濃く帯びていた。この時まで、澄胤は叔父・宜胤が住職を務める興福寺発心院において「倫勧房澄胤」と名乗る一介の僧侶であった 4 。彼はこの一族の危機に際して還俗し、突如として古市一族の命運をその双肩に担うことになったのである。

第二章:大和の覇権を巡る争い ― 武将・澄胤の実像

家督を継いだ古市澄胤は、僧侶から武将へという劇的な転身を遂げ、その類稀なる軍事的・政治的才覚を瞬く間に開花させる。彼の時代、古市氏はその最盛期を迎え、大和国のみならず畿内全体の政治力学に深く関与していくこととなる。

表2:古市澄胤をめぐる主要人物・勢力関係図(応仁の乱後~永正年間)

|

関係性 |

人物・勢力 |

概要 |

|

主君(名目上) |

興福寺大乗院 |

古市氏が仕える衆徒としての主筋。澄胤はこの権威を巧みに利用した。 |

|

同盟・協力関係 |

越智家栄 |

南大和の有力国人。澄胤の岳父であり、筒井氏打倒のための最も重要な盟友 4 。 |

|

|

畠山義就 |

河内守護。応仁の乱における西軍の雄。澄胤の初期の強力な後ろ盾 8 。 |

|

|

細川政元 |

室町幕府管領。明応の政変以降の最高権力者。澄胤後期の活動のパトロン 10 。 |

|

|

赤沢朝経・長経 |

細川政元の腹心。澄胤と共闘し、また時には競合した実力者 5 。 |

|

|

伊勢貞陸 |

幕府政所執事。澄胤を南山城守護代に任じた幕府とのパイプ役 5 。 |

|

敵対関係 |

筒井順尊・順賢 |

北大和の旧来の雄。古市氏とは興福寺衆徒の棟梁の座を巡る宿敵の関係 6 。 |

|

|

十市氏・箸尾氏 |

筒井氏に与する有力国人衆(筒井党) 4 。 |

|

|

畠山政長・尚順 |

応仁の乱における東軍の雄。筒井氏の後ろ盾であり、澄胤とは終生敵対した 3 。 |

宿敵・筒井氏の打倒と大和の掌握

澄胤の武将としてのキャリアは、宿敵・筒井氏との長きにわたる抗争によって定義される。彼は家督を継ぐや否や、南大和の有力国人で岳父でもある越智家栄、そして当時畿内に覇を唱えていた河内守護・畠山義就と強固な同盟を形成した 4 。この「越智・古市・畠山」連合は、畠山政長方に与する筒井氏を軍事的に圧倒していった。

決定的な転機は、文明9年(1477年)に訪れる。応仁の乱が終結し、畠山義就が本国である河内へ帰国すると、瞬く間に国内を平定。この強力な後ろ盾を得た澄胤は、この好機を逃さなかった。彼は大和国内で一気に攻勢を強め、指導者層を失い弱体化していた筒井氏は、これに対抗する術を持たなかった。追い詰められた筒井順尊らは、本拠地を自ら焼き払って山中へ潜伏するという、屈辱的な戦術「自焼没落(じしょうぼつらく)」を選択せざるを得ない状況に陥った 8 。

この後、約20年にも及ぶ筒井氏の逼塞期間中に、澄胤は大和における絶対的な主導権を確立する。その権勢を象徴する出来事が、文明10年(1478年)の「官符衆徒棟梁(かんぷしゅととうりょう)」職への就任である 5 。この役職は、興福寺に属する武士団の最高指揮官ともいえる重要な地位であり、従来は複数の有力国人が共同で務めるのが慣例であった。しかし、澄胤は単独での就任を強く要求し、畠山義就の威光を背景にこれを実現させた。この前代未聞の要求は、彼の並外れた野心と、当時の大和における彼の傑出した権勢を何よりも雄弁に物語っている 5 。

国外勢力との連携と、その代償

澄胤の権力基盤を分析すると、その栄光と悲劇の鍵を握る、一貫した戦略が浮かび上がってくる。それは、自らの権力を大和国外の有力者との連携によって構築し、維持するという「外部依存型」の権力構造である。大和の国人社会において「新興勢力」であった古市氏 18 は、国内の伝統的な国人ネットワークに対抗するため、それを超越する外部の権威を常に必要としていた。澄胤はこの構造を深く理解し、畠山義就 8 、幕府政所執事・伊勢貞陸 5 、そして当時の最高権力者であった管領・細川政元の腹心・赤沢朝経 10 と、常に畿内における最強勢力と結びつくことで自らの地位を補強し続けた。

この戦略は、彼に大きな成功をもたらした。明応2年(1493年)、彼は幕府の正式な命令を受け、南山城の守護代として国一揆を鎮圧 5 。これにより、彼は一介の国人としては破格の地位と公的な権力を手中に収めた。しかし、その栄光には大きな代償が伴った。彼の権力は、国外のパトロンの意向に大きく左右される、極めて脆弱なものであった。明応6年(1497年)には、より強力な実力者である赤沢朝経に南山城守護代の地位を奪われ、今度はその赤沢の麾下に入るという、プラグマティックだが屈辱的な変節を余儀なくされる 5 。

さらに致命的だったのは、その権力を維持するために、彼が赤沢軍を大和国内に引き入れる「先導役」を務めたことである 5 。この行為は、他の大和国人衆から見れば、自国の独立を脅かす「国を売る」に等しい裏切りであった。結果として、彼らは「反古市・反赤沢」を旗印に大同団結し、澄胤は故郷である大和で完全に孤立してしまったのである 5 。彼の権力は外部の力によって築かれたが、その同じ力によって国内の支持を失い、自らの首を絞める結果となった。この「外部依存型」の権力構造は、外部のパトロンが失脚すればドミノ倒しのように崩壊する、致命的な欠陥を内包していたのである。

権謀術数家としての「悪名」

古市澄胤の人物像を語る上で、その「悪名」高い権謀術数、特に徳政一揆を利用した特異な資金調達法は避けて通れない 6 。これは、彼の狡猾さと、戦国という時代の権力の本質を鋭く突くものである。

彼の用いた手法は、現代で言う「マッチポンプ」そのものであった。まず、彼は借金に苦しむ民衆を密かに扇動し、債務破棄を求める徳政一揆を意図的に発生させる 6 。これは社会秩序を根底から揺るがす、非合法な攪乱行為である。次に、騒乱が拡大したところで、彼は自らが持つ「官符衆徒棟梁」や「守護代」といった公的な立場を利用し、「調停役」として颯爽と現場に介入する 8 。そして最後に、債権者である土倉や酒屋といった富裕層に対し、「この一揆を鎮圧してやるから、その手数料を支払え」と持ちかけ、莫大な「礼銭」を徴収したのである。時には一揆を起こした民衆側からも金銭を得ていたとされ、まさに両者から利益を吸い上げるという、驚くべき錬金術であった 6 。

この一連の策略が成功した背景には、澄胤が二つの異なる力を同時に掌握していたという事実がある。一つは、一揆を煽動し、また鎮圧することも可能な「武力」。もう一つは、その行為を「統治」や「調停」といった名目で正当化できる「公的権威」である。彼は、合法と非合法、統治と搾取の境界線を意図的に曖昧にし、社会の経済的・構造的矛盾に深く介入することで、無から有を生み出すかのように富と権力を築き上げた。これは、戦国時代の権力者が、単に領地を支配し年貢を徴収するだけでなく、より高度で狡猾な統治技術を開発していたことを示す、画期的な事例と言えるだろう。

第三章:風流大名としての顔 ― 文化人・澄胤の探求

古市澄胤の人物像は、戦場や政争の場だけで完結するものではない。彼は武勇や権謀術数に長けた武将であると同時に、謡曲、尺八、連歌にも通じた、当代一流の文化人であった 6 。彼が本拠とした古市城は、単なる軍事拠点に留まらず、しばしば連歌会や茶の湯が催される、洗練された文化サロンとしての機能も果たしていたのである 17 。

わび茶の祖・村田珠光との邂逅

澄胤の文化人としての側面を最も象徴するのが、茶の湯に対する深い造詣である。彼が「わび茶」の創始者と称される村田珠光(1423-1502)に師事する以前から、古市城では茶会が盛んに行われていた。特に「淋汗茶会(りんかんちゃかい)」と呼ばれる形式の茶会は、澄胤の茶の湯に対する初期の姿勢をよく示している 6 。これは、まず風呂に入って心身を清め(汗を流し)、その後、酒宴やそうめんなどの食事を楽しんだ上で、最後に茶を喫するという、極めて社交的で壮大な性格を持つものであった。記録によれば、150人もの人々が参加したこともあったといい、これは中世以来の豪華絢爛な「寄合の茶」の系譜に連なるものであった 6 。

このエネルギッシュな茶の湯を楽しんでいた澄胤が、奈良に隠棲していた村田珠光と出会い、その門下に入ったことは、彼自身の人生だけでなく、日本の茶道史全体にとっても決定的な出来事であった。

「一の弟子」として受け継いだ精神

古市澄胤という一人の人物の生涯には、日本の茶道史における最も重要なパラダイムシフト、すなわち「寄合の茶」から「わび茶」への劇的な転換が集約されている。彼は、その歴史的転換点の中心にいた、まさに「生ける転換点」とも言うべき存在であった。

彼の出発点であった「淋汗茶会」が、豪華で社交的な古い茶の湯のスタイルを代表するものであったのに対し 6 、彼が師事した村田珠光は、それとは対極にある、質素で静寂、そして内省的な精神性を重んじる「わび茶」の創始者であった 22 。珠光が、筆頭弟子となった澄胤に宛てて書いたとされる秘伝書『心の文』は、この新しい茶の湯の精神を説いた、茶道史上極めて重要な文献である。この中で珠光は、「此道、第一わろき事は、心の我慢・我執なり(この道において最も悪いのは、心の傲慢さや執着である)」と、外面的な豪華さや見栄を強く戒めている 21 。

珠光が、わざわざこのような手紙を澄胤に与えたという事実は、珠光が澄胤の才能を高く評価し、後継者として認めつつも、その内面に潜む派手好みや武将としての傲慢さを、より深い精神性を持つ「わび」の境地へと導こうとしたことを強く示唆している。澄胤が、同時代の茶人・山上宗二によって、その著書『山上宗二記』の中で「和州南都古市播州ハ珠光一ノ弟子也、数寄者名人ナリ」と明記されていることは、彼が珠光の正統な筆頭弟子として、当時から公認されていたことの動かぬ証拠である 6 。

『心の文』にはまた、「和漢のさかいをまぎらかす事、肝要肝要(中国製の名物と日本製の素朴な道具を調和させることが、最も重要である)」、「心の師とはなれ、心を師とせざれ(自らの心を導く師にはなれ、我執に囚われた心を師としてはならない)」といった、革新的な思想が記されている 23 。澄胤は、この新しい茶道の精神を最初に受け継いだ継承者として、計り知れない歴史的意義を持つ人物なのである。

文化資本という名の遺産

澄胤にとって、茶の湯をはじめとする文化活動は、単なる趣味や教養の域を超えた、極めて戦略的な意味を持つものであった。それは現世における彼の権力を補強する政治的ツールであり、そして最終的には、武力よりも永続的な、一族の存続を保証する不滅の遺産となった。

戦国時代において、茶の湯は高度な政治交渉や情報交換の場としても機能した 25 。澄胤が古市城で開いた茶会や連歌会は、彼の社会的地位を高め、公家や他国の有力者との貴重な人脈を形成するための、重要な「文化サロン」であったことは想像に難くない 17 。「村田珠光の筆頭弟子」という肩書は、彼に他の国人領主にはない特別な文化的権威、すなわち一種の「ブランド価値」を与えた。

皮肉なことに、彼が武力と権謀で築き上げた権勢は、彼の死と共に急速に失われ、武門としての古市氏は歴史の表舞台から姿を消していく 6 。しかし、彼が築いた「文化的資本」は、一族を滅亡から救った。澄胤の子孫たちは、武士としてではなく、加賀前田藩や小倉小笠原藩などに「茶道頭」という文化の専門職として召し抱えられ、その血脈を後世へと伝えたのである 4 。

これは、澄胤が築いた文化的な名声が、武力や領地といった物理的な資産よりもはるかに永続的な「遺産」となり、一族のアイデンティティと数百年後の存続を保証したことを意味する。武力で得た地位は一代で失われたが、文化で得た名声は時代を超えて一族を支え続けた。澄胤の生涯は、文化が時に武力をも凌駕する力となり得ることを示す、稀有な実例なのである。

第四章:永正の錯乱と最期

栄華を極めた古市澄胤であったが、その権力基盤は常に畿内中央の政情と連動していた。彼の運命は、中央政権の崩壊と共に、急速に暗転していく。

中央政権の崩壊とパトロンの喪失

永正4年(1507年)、畿内に絶大な権勢を誇った管領・細川政元が、三人の養子たちの間の後継者争いの果てに暗殺されるという大事件が発生した。この「永正の錯乱」は、畿内全域に深刻な政治的激震をもたらし、権力の空白を生んだ 11 。

この大混乱の中で、澄胤が最も頼りとしていた後ろ盾、赤沢朝経が丹後国で戦死したことは、彼にとって致命的な打撃となった 5 。彼の「外部依存型」権力構造は、まさにその外部の支柱を完全に失ったのである。この好機を、長年逼塞を余儀なくされていた大和の国人衆が見逃すはずはなかった。赤沢氏による支配が崩壊すると、追放されていた筒井氏らが相次いで故地に復帰し、勢力を回復。これにより、国内で孤立していた澄胤の立場は、急速に悪化していった 13 。

最後の戦いと壮絶な自害

澄胤は、赤沢朝経の養子・長経に従い、起死回生を賭けて最後の戦いに臨むが、もはや時代の趨勢を覆すことはできなかった 5 。

永正5年(1508年)7月、澄胤は赤沢軍の一員として、長年の宿敵であった畠山政長の子・尚順が籠る河内国高屋城を攻める。しかし、この戦いで赤沢・古市軍は大敗を喫した 5 。敗走の末、古市澄胤は自害してその波乱の生涯を閉じた。享年57であった 5 。彼の死が、敵将である畠山尚順にとって、将軍・足利義尹への忠誠を示す大きな武功として認識されていたという事実は 12 、彼の存在が畿内政治の舞台において、いかに重要視されていたかを逆説的に物語っている。

結論:古市澄胤が残した遺産

古市澄胤の死は、一つの時代の終わりを告げるものであった。彼の生涯は、戦国時代の大和という特殊な地域性と、当時の武将が持ち得た多様な生き様を象徴する、類い稀な軌跡であった。

武門・古市氏の終焉

澄胤の死後、子の公胤らが岳父の実家である越智氏と結んで抵抗を続けるも、かつて大和を席巻したほどの勢力を取り戻すことは二度となかった 6 。一族はその後、大和に侵攻してきた梟雄・松永久秀に従属するが、天正5年(1577年)に松永氏が織田信長に滅ぼされると、それに運命を共にする形で、中世大和国衆として一時代を築いた古市氏もまた、武門としての歴史に事実上の終止符を打った 10 。

茶道史における不滅の功績

しかし、武門としての古市氏が滅びた一方で、澄胤が村田珠光から受け継いだ茶の湯の道は、彼の血脈を通じて途絶えることなく後世に伝えられた。これは、彼の遺産を考える上で最も重要な点である。

特に、澄胤の子孫である古市了和が、江戸時代に豊前小倉藩の藩主・小笠原家に茶道頭として仕えたことは特筆に値する 4 。珠光から筆頭弟子である澄胤へと伝えられた「わび茶」の法統は、小笠原家の武家文化と融合し、「小笠原家茶道古流」として大成された。そして、その伝統は幾多の時代の変遷を乗り越え、今日にまで脈々と受け継がれているのである 4 。澄胤の肉体は戦場で滅びたが、彼の精神は茶の湯という文化の中に生き続けている。

歴史的評価の再構築

古市澄胤という人物を、単に「筒井氏のライバル」や「風流な武将」といった個別の側面で評価することは、その本質を見誤らせる。彼は、守護不在という大和国の特殊な政治力学の中で、権力の本質を鋭く見抜き、武力、権謀、そして文化という、利用可能なあらゆる手段を駆使して乱世を駆け抜けた、極めて複合的な権力者として再評価されるべきである。

彼の生涯は、中央と地方の権力が複雑に絡み合う戦国期畿内の実像と、武と文化が不可分であった時代の精神を、鮮やかに映し出す鏡である。彼の失敗は「外部依存型権力」の構造的脆さを示し、彼の成功は「文化的資本」の驚くべき永続性を示している。その波乱に満ちた生き様は、現代にまで通じる、普遍的な歴史的教訓に満ちていると言えよう。

引用文献

- 大和の戦国時代 | 深掘り!歴史文化資源 - 奈良県 https://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/fukabori/detail05/

- 古市氏(ふるいちうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8F%A4%E5%B8%82%E6%B0%8F-1202700

- 永正の錯乱 ~細川政元の暗殺!~【室町時代ゆっくり解説#6】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mQCOnO6-iNE

- 古市澄胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%B8%82%E6%BE%84%E8%83%A4

- 古市澄胤(ふるいち・ちょういん) 1452~1508 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/~echigoya/jin/FuruichiCyouin.html

- 奈良の古市 http://furuichi.html.xdomain.jp/mdata/furuichi/mac6nara1.html

- 古市胤栄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%B8%82%E8%83%A4%E6%A0%84

- 古市澄胤の時代 http://rekishi-nara.cool.coocan.jp/tokushu/yamasen/yamasen15.htm

- 古市澄胤「茶の湯の歴史45」茶の歴史45 https://ameblo.jp/ohmaeso/entry-12212012788.html

- 武家家伝_古市氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hul_iti.html

- 戦国!室町時代・国巡り(7)河内編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n78a9cc8d3909

- 「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(前編) 義尹上洛から船岡山合戦までを明応の政変も振り返りつつ - k-holyの史跡巡り・歴史学習メモ https://amago.hatenablog.com/entry/2015/11/20/123508

- 両細川の乱と戦国大和の争乱~大和武士の興亡(10) https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi10_ryohosokawanoran

- 古市氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%B8%82%E6%B0%8F

- 古市城~風流を愛した国人・古市氏の夢の跡を歩く - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/furuichijo

- 大和 古市城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/yamato/furuichi-jyo/

- 古市城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.furuichi.htm

- 国人古市氏の馬借・関支配について https://nara-edu.repo.nii.ac.jp/record/11680/files/takamadoshigaku13_62-79.pdf

- 大乗院寺社雑事記 - 文学 - 浄瑠璃寺と当尾の里をまもる会 https://save-joruriji.org/literature/04_daijoinjishazoujiki/1.shtml

- 古市城(奈良県奈良市)の詳細情報・口コミ - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/6361

- 村田珠光 心の文|一品更屋 現代茶の湯と野点 - note https://note.com/saraya/n/n853e10657b68

- 第七回 時代により「価値転換」するモノとコトバ - 千年の日本語を読む【言の葉庵】能文社 http://nobunsha.jp/genbun/post_86.html

- 村田珠光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E7%94%B0%E7%8F%A0%E5%85%89

- 心の文 こころのふみ - 表千家 https://www.omotesenke.jp/cgi-bin/result.cgi?id=88

- 北条氏規(ほうじょううじのり)と「茶の湯」文化 - 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/monthly_choice/2022_07

- 織田信長の茶会/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/117556/

- 古市城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%B8%82%E5%9F%8E

- 「永正の錯乱(1507年)」細川政元の3人の養子による家督相続争い - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/74