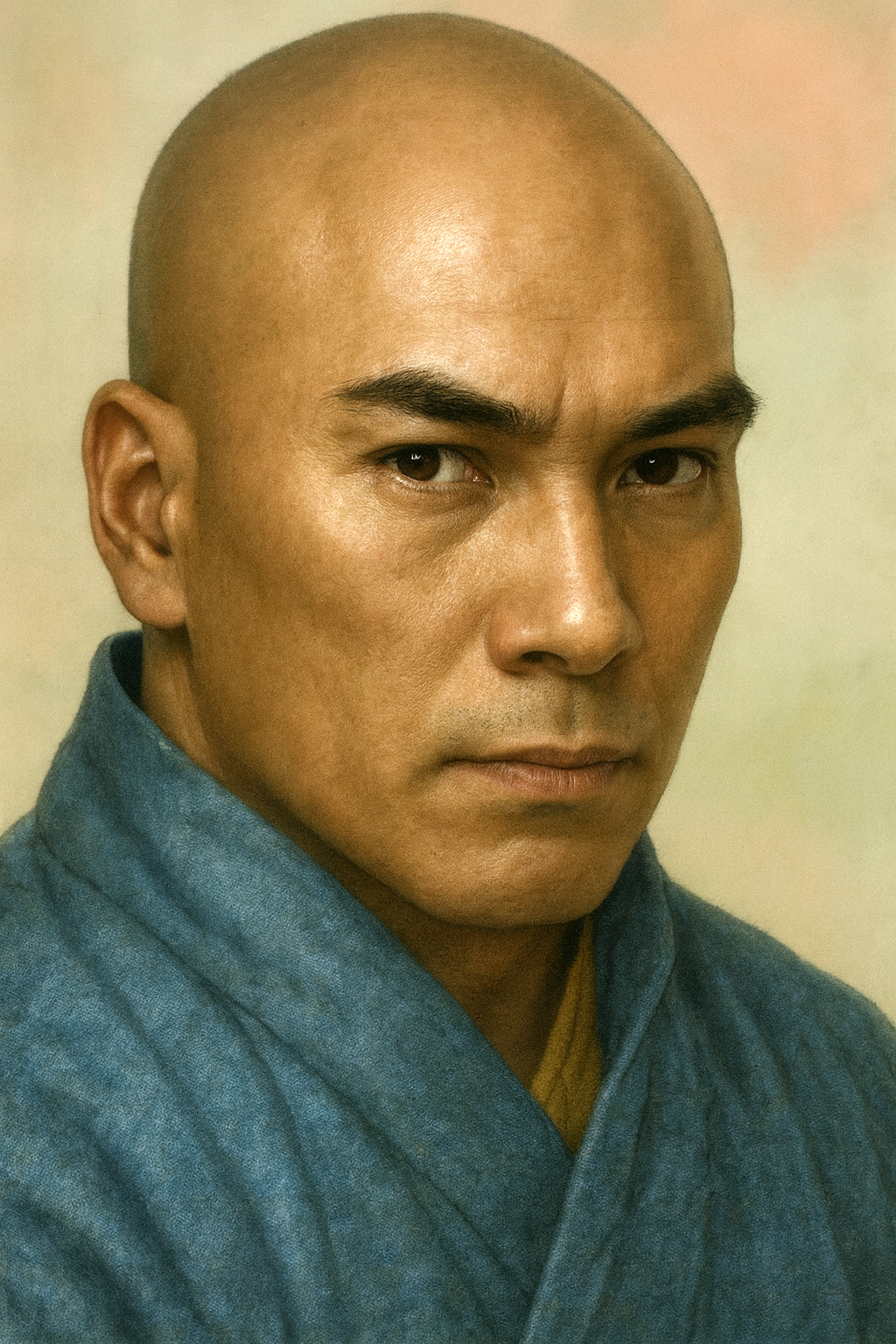

吉崎願知

「吉崎願知」は史実には存在しない架空の人物。本報告は、蓮如が吉崎御坊を拠点に本願寺教団を拡大し、加賀一向一揆を誘発した歴史的背景を解明。宗教と権力の相克を象徴する。

吉崎の蓮如 ― 宗教改革者か、動乱の扇動者か

序章:吉崎願知という問い

本報告書は、戦国時代の越前若狭における「吉崎願知」という人物に関する詳細な調査依頼に応えるものである。まず結論から述べると、歴史的史料や記録の中に「吉崎願知」という名の特定の個人は確認されない。この名称は、現在の福井県あわら市吉崎に位置する真宗大谷派の寺院「願慶寺(がんけいじ)」 1 との音の類似性や、口伝における変化から生じた混同である可能性が極めて高い。

したがって、本報告書は、この問いの核心にある真の探求対象、すなわち本願寺第八世法主・蓮如が主導した「吉崎御坊の時代」そのものに焦点を当てる。蓮如という一人の宗教家が、なぜ辺境ともいえる北陸の地を選び、いかにして爆発的な教団拡大を成し遂げ、その結果として何が起きたのか。本報告書は、蓮如の生涯、彼が生きた動乱の時代背景、そして彼が駆使した革新的な手法という三つの軸から吉崎時代を解き明かし、最終的に「加賀一向一揆」という未曾有の社会変動に至る歴史の力学を、宗教、政治、社会、軍事の各側面から多角的に分析・解明するものである。

表1:蓮如と吉崎御坊関連年表

|

西暦 (元号) |

蓮如の動向 |

関連する政治・社会情勢 |

|

1415 (応永22) |

京都・大谷本願寺にて、第七世存如の長子として誕生 3 。 |

足利義持が室町幕府第四代将軍。 |

|

1457 (長禄元) |

父・存如の死去に伴い、本願寺第八世法主を継承 3 。 |

寛正の大飢饉が始まる(〜1461年)。 |

|

1465 (寛正6) |

比叡山延暦寺衆徒により大谷本願寺が破却される(寛正の法難) 3 。 |

|

|

1467 (応仁元) |

応仁の乱が勃発(〜1477年)。 |

|

|

1471 (文明3) |

4月、越前国吉崎へ下向 3 。7月、吉崎御坊を建立 7 。 |

朝倉孝景が越前守護となる。 |

|

1473 (文明5) |

加賀守護・富樫政親の要請で、弟・幸千代との内紛に介入 9 。 |

|

|

1474 (文明6) |

3月、吉崎御坊が火災で焼失するも再建 8 。 |

富樫政親、幸千代を破り加賀守護の地位を固める。 |

|

1475 (文明7) |

8月、戦乱と朝倉氏の圧迫により吉崎を退去 8 。 |

富樫政親、本願寺門徒への弾圧を開始。 |

|

1478 (文明10) |

京都に山科本願寺の建立を開始 5 。 |

|

|

1488 (長享2) |

加賀の一向一揆が富樫政親を滅ぼす 10 。 |

|

|

1496 (明応5) |

大坂に石山御坊(後の石山本願寺)を建立 5 。 |

|

|

1499 (明応8) |

3月25日、山科本願寺にて85歳で死去 4 。 |

|

第一部:蓮如、吉崎へ ― 雌伏の半生と北陸への道

第一章:本願寺の凋落と蓮如の青年期 ― 再興への誓い

蓮如が歴史の表舞台に登場する以前、本願寺は存亡の危機にあった。彼が生まれた15世紀前半の日本は、応仁の乱へと向かう政治的混乱に加え、飢饉や疫病が頻発する、まさに末法の世相を呈していた 14 。その中で、親鸞が開いた浄土真宗の由緒ある本山であったはずの大谷本願寺は、同じ浄土真宗系の佛光寺などの隆盛の影に隠れ、参拝者もほとんどいない寂れた寺院に成り下がっていた 3 。その困窮は凄まじく、法主である父や祖父が、信者のために経典を書き写す筆耕料で生計を立てるほどであった 14 。本願寺はもはや独立した宗派の中心寺院としての威厳を失い、天台宗青蓮院の一末寺という地位に甘んじていたのである 3 。

このような教団の窮状に加え、蓮如自身の境遇もまた過酷なものであった。母は身分の低い寺の侍女であったと伝えられ、父・存如が武家の娘を正室に迎えるにあたり、蓮如がわずか6歳の時に本願寺を去っている 3 。継母からの冷遇の中、彼は油を買う金にも事欠き、夜は燃える木片のわずかな光を頼りに親鸞の遺した書物を読みふけり、求道を続けたという 14 。この個人的な苦難は、彼の思想と行動に決定的な影響を与えた。生まれながらにして既成の権威やエリート層の中心から疎外された経験と、巷に溢れる飢えた民衆の姿を目の当たりにした記憶は、彼の共感を社会の底辺で苦しむ人々に向けさせた。彼が後に徹底して民衆に寄り添う布教姿勢を貫いたのは、単なる慈悲心からだけではない。それは、伝統的な権威に頼らず、広範な民衆の支持こそを力として凋落した教団を再興するという、彼の体験から導き出された極めて合理的かつ戦略的な選択であった。

1457年(長禄元年)、父・存如が死去すると、蓮如は43歳にして本願寺第八世法主の座を継承する。しかし、その継承は平穏なものではなかった。父の正室であった如円尼とその子である異母弟・蓮照(応玄)を擁立する動きがあり、教団内部を二分する深刻な跡目争いへと発展したのである 3 。最終的には、叔父であり越中瑞泉寺の住持であった如乗の強力な介入によって蓮如の継承が裁定されたが、この内紛は、当時の本願寺の権力基盤がいかに脆弱であったかを物語っている。蓮如は、この継承劇を通じて、教団を真に束ねるためには、内部の血縁や旧来の権威だけでなく、それを凌駕するほどの外部からの強固な支持、すなわち民衆の力が必要不可欠であることを痛感したに違いない。

第二章:寛正の法難と流浪 ― 京都からの逃避行

法主を継承した蓮如は、精力的な布教活動を開始した。彼は法主が座る上段の間を取り払い、門徒たちと膝を突き合わせて語り合った 14 。難解な教義ではなく、「阿弥陀如来を信じ念仏を唱えれば、誰もが救われる」という親鸞の教えの核心を、平易な言葉で説いた。この革新的なスタイルは、名もなき民衆の心を鷲掴みにし、本願寺の信者(門徒)は急速に増加していった。

しかし、この急成長は、既成の宗教勢力、特に天台宗の総本山である比叡山延暦寺の強い反発を招いた。延暦寺から見れば、本願寺は自らの末寺でありながら、その権威を無視して独自の教団を形成しようとする看過できない存在であった。1465年(寛正6年)、ついに延暦寺は本願寺と蓮如を「仏敵」と断じ、武装した衆徒が大谷本願寺を襲撃、これを徹底的に破壊した 3 。世に言う「寛正の法難」である。蓮如は辛うじて親鸞聖人の御影を奉じて京都を脱出し、近江(現在の滋賀県)の門徒を頼って各地を転々とする流浪の生活を余儀なくされた 3 。この事件は、蓮如に畿内での活動の限界を悟らせ、新たな拠点を他国に求めさせる決定的な契機となった。

蓮如が次なる拠点として越前国吉崎を選んだ背景には、単なる宗教的判断を超えた、極めて高度な政治的計算があった。彼の選択を決定づけたのは、法相宗の高僧で興福寺大乗院の門跡であった経覚との関係である。蓮如は青年期に経覚に師事し、両者には血縁関係もあった 3 。この経覚は当時、自らの荘園である越前の河口荘を、守護代の朝倉孝景に横領され、その対応に苦慮していた 3 。経覚にとって、京都を追われながらも多くの門徒を率いる蓮如は、自領に招き入れることで孝景の横領を牽制する「人間的な防壁」となりうる存在であった。一方、蓮如にとって、比叡山の権力が直接及ばず、かつ有力な庇護者(経覚)のいる吉崎は、安全を確保し、教団を再建するためのまたとない新天地であった。

こうして、荘園の支配権を維持したい在地領主の政治的・経済的利害と、安全な布教拠点を求める宗教的亡命者の必要性とが、奇跡的に一致した。蓮如の吉崎下向は、単なる逃避行ではなく、戦国大名の勢力争いの隙間を巧みに突き、自らの勢力拡大にとって最も有利な場所を選び取った、戦略的移住だったのである 21 。

第二部:吉崎御坊 ― 北陸に現出した「仏国」

第三章:御坊の建立と宗教都市の形成 ― 要塞としての寺

1471年(文明3年)、蓮如は越前国吉崎の地に降り立った。彼が選んだ吉崎山は、北・西・南の三方を北潟湖に囲まれ、東側だけが陸地に繋がる、まさに天然の要害であった 8 。この選地自体が、寛正の法難で寺院を破壊された蓮如の、防御に対する強い意識を物語っている。

蓮如がこの地に坊舎を建立すると、その影響は瞬く間に北陸全土、さらには奥州にまで及んだ。かつては虎や狼が住むとまで言われた寂しい漁村に、蓮如を慕う門徒が老若男女を問わず殺到した。「道俗男女幾千万という数を知らず群集せしむる」 24 と記録されるように、吉崎はわずか数年のうちに数万人が暮らす一大宗教都市へと劇的な変貌を遂げたのである 7 。

吉崎御坊は、単なる宗教施設ではなかった。現存する遺構や古図を分析すると、山上には土塁や堀切が設けられ、明らかに戦闘を意識した「城郭寺院」としての構造を備えていたことがわかる 23 。これは、宗教指導者である蓮如が、同時に卓越した都市計画家であり、軍事戦略家でもあったことを示唆している。吉崎御坊の構造は、後に織田信長を10年以上にわたって苦しめることになる山科本願寺や石山本願寺といった巨大要塞寺院の原型であり、その壮大な実験がこの北陸の地で始まっていたのである 27 。

御坊が立つ吉崎山の麓から中腹にかけては、「多屋(たや)」と呼ばれる門徒たちのための宿坊が百棟から二百棟も軒を連ね、一大「寺内町(じないちょう)」を形成した 8 。この寺内町は、単なる門前町とは異なり、御坊の境内地として守護の徴税権や警察権が及ばない、一種の治外法権的な空間であった 22 。既存の封建的な束縛から逃れた商人や職人が全国から集まり、自由な経済活動が展開され、本願寺教団の強大な経済的基盤を形成していった。

吉崎御坊の建設は、本願寺の歴史における画期的な出来事であった。それは、本願寺教団が単なる宗教団体から、宗教・政治・軍事・経済の諸機能を自己完結させた、自律的で武装した社会経済共同体、いわば「国家内国家」へと変貌を遂げた瞬間を象徴している。この「吉崎モデル」こそが、その後の本願寺の強大な力と、やがて北陸を揺るがす一向一揆のエネルギーの源泉となったのである。

第四章:布教の革新 ― 「御文」と「講」の力

吉崎における本願寺教団の爆発的な拡大を支えたのは、蓮如が編み出した革新的な布教システムであった。その中核をなすのが、「御文(おふみ)」(御文章)と呼ばれる独自のメディアと、「講(こう)」という地域組織である。

「御文」は、蓮如が門徒に宛てて書いた手紙形式の法語である 11 。その最大の特徴は、それまでの仏教界の常識を覆し、難解な漢文や仏教用語を極力排し、誰もが理解できる平易な仮名交じり文で書かれていた点にある 33 。識字率がまだ低かった当時、口伝えで読み聞かせることのできるこの形式は、教えを民衆の末端まで直接、かつ正確に届けるための画期的な情報伝達ツールであった。蓮如は、親鸞の膨大な著作の中から「他力の信心をもって肝要とす」 32 という教えの核心部分だけを抽出し、繰り返し説いた。これにより、門徒は教義の要点を効率的に学ぶことができた。

さらに御文は、人々の感情に強く訴えかけた。その代表例が、今日でも葬儀の際などに広く読まれる「白骨の御文」である 33 。そこで蓮如は、「朝(あした)には紅顔(こうがん)ありて夕(ゆうべ)には白骨(はっこつ)となれる身なり」 35 と、人生の無常と死の不可避性を生々しく説き、人々の根源的な不安に寄り添った。その上で、阿弥陀如来への帰依こそがその不安から解放される唯一の道であると示すことで、信仰への渇望を強く喚起したのである 37 。また、蓮如は御文の中で「安心(あんじん)」「一念(いちねん)」「平生業成(へいぜいごうじょう)」といった特定のキーワードを繰り返し用いた 40 。これにより、門徒たちは自らの信仰体験を語り、仲間と確認し合うための共通言語と、思考の枠組みを獲得した。御文は、単なる教えの伝達手段に留まらず、信者が主体的に信仰を構築するための「思考の道具」を提供するものであった。

もう一つの柱である「講」は、門徒が地域ごとに結成した信仰共同体である 5 。講は、共に御文を読み、教えについて語り合う宗教的な集いであると同時に、冠婚葬祭や災害時に互いに助け合う経済的な互助組織としての機能も持っていた。この水平的なネットワーク組織は、教団の末端に強固な結束力をもたらし、弾圧にも屈しない強靭な組織基盤を形成した。

加えて蓮如は、「南無阿弥陀仏」と記した名号(みょうごう)の掛軸を大量に書写し、門徒一人ひとりに授与した 31 。これにより、門徒は寺院に行かずとも、自らの家に礼拝の対象を持つことが可能になった。これが、現代の日本の家庭に広く見られる「家庭仏壇」の起源であるとされている 42 。信仰を寺院から家庭へと「パーソナル化」させたこの戦略は、信者の日常生活と信仰を不可分に結びつけ、教団への帰属意識を飛躍的に高めた。

このように、蓮如が吉崎で展開した布教戦略は、効率的なマス・コミュニケーション(御文)、自律的なネットワーク組織(講)、そして信仰のパーソナライゼーション(名号)を組み合わせた、近代の組織論やマーケティングにも通じる極めて高度なシステムであった。彼が宗教家であると同時に、卓越したシステム設計者であったことこそ、本願寺を日本最大の宗教組織へと押し上げた原動力だったのである。

第三部:権力との交錯 ― 加賀一向一揆の奔流

第五章:越前の支配者・朝倉孝景との関係 ― 蜜月から対立へ

蓮如が吉崎に下向した当初、越前の実質的支配者であった朝倉孝景は、その活動を黙認、あるいは政治的に利用する姿勢を見せていた。応仁の乱の最中、越前の支配権を巡って甲斐氏などと争っていた孝景にとって、多くの門徒を擁する蓮如の勢力は、敵対勢力を牽制するための駒として利用価値があったからである 22 。孝景が定めた家法として名高い「朝倉孝景条々(朝倉敏景十七箇条)」の中に、日の吉凶や占いを否定し合理的な判断を重んじる条項が見られるが、これは蓮如の教えの影響を受けた可能性も指摘されている 44 。

しかし、両者の蜜月関係は長くは続かなかった。吉崎御坊が驚異的な速度で巨大化し、越前国内の地侍や農民が次々とその門徒となっていく様を目の当たりにし、孝景は次第に本願寺教団を自らの支配を脅かす危険な存在と見なすようになった 22 。国人や地侍といった在地領主層までもが、守護である孝景よりも蓮如の権威に従うようになれば、自らの支配体制が根底から覆されかねない。ついに孝景は、越前国内における本願寺教団の勢力拡大を阻止するため、弾圧へと舵を切る。この対立の激化が、後述する文明7年(1475年)の吉崎御坊焼き討ちへと繋がっていくのである。

第六章:加賀国人一揆 ― 「百姓の持ちたる国」の誕生

蓮如の吉崎時代が引き起こした最大の社会変動は、隣国・加賀で発生した一向一揆であった。その発端は、加賀守護・富樫氏の内紛である。1473年(文明5年)、守護の富樫政親は、弟の幸千代との家督争いを有利に進めるため、蓮如に軍事的な支援を要請した 9 。蓮如はこれに応じ、吉崎に集う門徒たちに出陣を命じた。これにより、本願寺門徒は初めて公式な「軍事力」として歴史の表舞台に登場することになる。この時、一揆の中心となったのは、武装した地侍や有力な農民層であった 46 。彼らは「仏法のため」という大義名分のもと、驚異的な結束力で戦い、政親を勝利に導いた。

しかし、この勝利が悲劇の始まりであった。守護の座を確固たるものにした政親は、自らを助けた本願寺門徒の強大化した力を恐れ、恩賞を与えるどころか、手のひらを返して弾圧を開始したのである 10 。この裏切りは、門徒たちの怒りを爆発させた。「武家権力は信頼に値しない」という痛烈な教訓は、彼らの矛先を富樫氏個人から守護権力そのものへと向かわせ、一揆をより過激なものへと変質させた。

自らが作り出した巨大なエネルギーの暴走に、蓮如自身も苦悩した。記録によれば、彼は守護を討つという過激な行動を制止するために手紙を送っている 10 。しかし、その一方で、同時期に蓮如が戦闘用の太刀を新調していたという事実も指摘されており 9 、彼の意図が一枚岩でなかった可能性も示唆される。彼は平和を望みつつも、彼自身が説いた教えが、門徒に「仏法を守るためには仏敵と戦うべし」という強力なイデオロギーと大義名分を与えていた。この根源的な矛盾の中で、彼は自らが解き放った力を制御しきれなくなっていたのである 49 。

ついに1488年(長享2年)、加賀の門徒たちは総蜂起し、守護・富樫政親を高尾城に包囲、自害へと追い込んだ 10 。そして、守護権力を放逐した加賀国を、本願寺の指導のもと、門徒たちが自ら統治する国へと変えてしまった。この「百姓の持ちたる国」は、その後約100年間にわたり武士の支配を事実上排除した、日本史上類を見ない自治共同体として存続することになる。加賀一向一揆は、単なる農民反乱ではない。それは、蓮如が吉崎で構築した「宗教・社会システム」が、戦国時代の権力真空地帯において、必然的に政治・軍事権力へと転化した、歴史の必然ともいえる出来事だったのである。

第四部:落日と遺産

第七章:吉崎退去 ― 炎上と新たなる拠点へ

加賀における門徒の勢力拡大と、越前における朝倉孝景との対立激化は、吉崎御坊の運命に暗い影を落とした。1474年(文明6年)に一度火災で焼失しながらも再建された御坊であったが 8 、翌1475年(文明7年)8月、戦乱の中で再び炎上し、蓮如はついに吉崎を去ることを決意する 8 。吉崎に下向してから、わずか4年余りの滞在であった。しかし、この短期間に成し遂げられた教団の組織化と勢力拡大は、その後の本願寺の歴史を決定的に方向づけた。

蓮如が吉崎を去った後も、北陸における門徒の力は衰えるどころか、むしろ先鋭化していった。その象徴が、前述した加賀での守護打倒である 49 。蓮如という直接的な指導者を失った後も、彼が構築した「講」のネットワークと、「仏法のため」という強固なイデオロギーは自律的に機能し続け、巨大な社会変動のうねりを生み出し続けたのである。

一方、蓮如は吉崎での経験を、次なる拠点の構築に最大限に活かした。吉崎を去った後、彼は活動の拠点を畿内に戻し、京都郊外の山科(1478年)、そして後に天下統一の要衝となる大坂・石山(1496年)に、新たな本願寺を建立した 5 。これらの寺院は、いずれも吉崎で試みられた「城郭寺院」と「寺内町」のモデルを、さらに大規模かつ強固に発展させたものであった。吉崎は、戦国時代を通じて巨大な権力として君臨する本願寺教団の、壮大なプロトタイプを生み出した実験場だったのである。

終章:吉崎が遺したもの ― 歴史的意義と現代への継承

蓮如の吉崎時代は、本願寺を一地方寺院から全国的な巨大教団へと飛躍させ、日本の宗教史、ひいては社会史・政治史に巨大な足跡を遺した。彼の歴史的評価は、二つの側面から捉えることができる。一つは、親鸞の教えを難解な学問の世界から解放し、平易な言葉で民衆に直接届け、信仰の門戸を万人に開いた「宗教改革者」としての側面である。もう一つは、その教えと組織が結果として巨大な武装集団を生み出し、戦国時代の動乱を一層激化させた「一揆の扇動者」という側面である。この光と影を併せ持つ多面的で複雑な姿こそ、蓮如という歴史上の人物の核心であろう。

蓮如が去ってから500年以上が経過した今も、吉崎の地には彼の記憶が色濃く息づいている。御坊があった吉崎山は国指定史跡として整備され、全国から訪れる参拝者が絶えない 8 。蓮如が腰掛けたとされる「お腰掛けの石」は、冬でも雪が積もらないと伝えられ 25 、信仰心の篤い嫁を鬼の面で脅かした姑の面が取れなくなり、蓮如の法力で救われたという「嫁威肉附面(よめおどしにくづきのめん)」の伝説は、今なお地域で語り継がれている 25 。

そして、吉崎御坊跡に隣接する「吉崎御坊蓮如上人記念館」は、蓮如の真筆とされる名号や関連する文化財を日本一の数所蔵し、その教えと歴史を現代に伝える重要な拠点となっている 42 。館内では、蓮如の生涯や吉崎の歴史を学べるだけでなく、写経やお香袋作りの体験もでき、吉崎が単なる過去の史跡ではなく、現代に生きる文化拠点であることを示している 54 。

「吉崎願知」という一つの問いから始まった本報告書は、その背後にある蓮如という傑出した人物と、彼が主導した時代の大きなうねりを明らかにした。吉崎の地で燃え上がった信仰の炎は、人々の心を救済すると同時に、社会を根底から揺るがす巨大な力となった。その歴史は、宗教が持つ力の両義性と、時代を変革するエネルギーの源泉について、我々に深い思索を促し続けている。

引用文献

- 吉崎御坊願慶寺(あわら市) - 福井県:歴史・観光・見所 https://www.fukureki.com/arawa/gankei.html

- 吉崎御坊願慶寺(あわら市・旧金津町) | おすすめスポット - みんカラ https://minkara.carview.co.jp/userid/157690/spot/584800/

- 蓮如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E5%A6%82

- 蓮如上人 | 真宗大谷派浄立寺(滋賀県高島市) https://joryuji.com/rennyo.html

- 真宗王国を築きあげた蓮如その組織づくりの超ノウハウに学ぶ - メッセージ http://www.ichijyo-shinya.com/message/2013/04/post-562.html

- 蓮如 - 仏教知識 - 真宗の本棚 http://shinshu-hondana.net/knowledge/show.php?file_name=rennyo

- 吉崎御坊とは https://yoshizakigobou.net/about

- 吉崎御坊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E5%B4%8E%E5%BE%A1%E5%9D%8A

- 加賀一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 加賀一向一揆 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kagaikkoikki/

- 蓮如(レンニョ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%93%AE%E5%A6%82-152224

- 蓮如と一向一揆 http://ktymtskz.my.coocan.jp/C/ikki0.htm

- 蓮如上人のご生涯 - BIGLOBE http://www2g.biglobe.ne.jp/~ota/rennyo_shougai.htm

- 蓮如 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/rennyo/

- 第792号 - ECHO-LAB http://echo-lab.ddo.jp/libraries/%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%B3/%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%B3%EF%BC%97%EF%BC%90%EF%BC%90%E5%8F%B0/%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%B3%E7%AC%AC792%E5%8F%B7.PDF

- 蓮如上人の生涯・一休も帰依した真宗中興の祖 https://xn--udsw7h21snjj.jp/history/rennyo/

- 蓮如(二) 親鸞に帰れ - 日本の歴史 解説音声つき https://history.kaisetsuvoice.com/Sengoku_Rennyo02.html

- 蓮如上人が吉崎御坊を建立した理由 - 浄土真宗親鸞会 金沢会館 https://shinrankai.kanazawakaikan.jp/yoshizakigobo-konryu/

- 【石川県】蓮如の里を歩く・後編|吉崎御坊跡(2024/06/04) - note https://note.com/shiu_soto/n/na28115511c06

- 朝倉孝景 (7代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E5%AD%9D%E6%99%AF_(7%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 吉崎御坊蓮如上人記念館開館20周年|佛教文化振興事業 https://honganjifoundation.org/history/archive/keizaikaigifirst.html

- 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-05-01-01.htm

- 吉崎御坊 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1428

- 蓮如上人と吉崎の関係 - 本願寺文化興隆財団 https://honganjifoundation.org/rennyo/rennyo/rennyo04.html

- 信仰の名残と歴史ロマンあふれる吉崎御坊跡|ふるさとLOVERS https://furu-po.com/tabi/article/95

- 【理文先生のお城がっこう】歴史編 第16回 城となった寺 - 城びと https://shirobito.jp/article/871

- 吉崎御坊跡 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/171985

- 中世の計画都市「寺内町」 http://peshimane.net/wp/wp-content/uploads/2014/05/2012-30%E4%B8%AD%E4%B8%96%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%80%8C%E5%AF%BA%E5%86%85%E7%94%BA%E3%80%8D%EF%BC%8D%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%83%BB%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%A8%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E6%84%8F%E7%BE%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%8D%E5%B1%B1%E6%9D%91%E8%B3%A2%E6%B2%BB.pdf

- 真宗大谷派吉崎別院|吉崎東別院とは http://www.yoshizakibetsuin.com/about/index.php

- 5分でわかる、「都市(寺内町・門前町)」の映像授業 - 高校日本史B - Try IT https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12741/point-3/

- 真宗大谷派吉崎別院|展示コーナー http://www.yoshizakibetsuin.com/display/index.php

- 御文(おふみ)・御文章(ごぶんしょう) 蓮如上人のあなたへのお手紙 - 「浄土真宗」入門講座 https://xn--udsw7h21snjj.jp/ofumi/

- 白骨の御文とは | はじめてのお葬式ガイド - いい葬儀 https://www.e-sogi.com/guide/14510/

- 御文 ( お ふみ ) - 法話 http://ryoganji.jp/houwa240.html

- 白骨の御文(はっこつのおふみ) - 明順寺 mjj.or.jp https://mjj.or.jp/ohumi

- 白骨の御文とは?意味や歴史、現代語訳の全文を分かりやすく解説 https://www.kazokuso.co.jp/column/column_405

- 蓮如上人の「白骨の御文」を現代語訳したら人生のエッセンスが見えた - note https://note.com/habakigi/n/n073a75a2e909

- 白骨の章(御文章)の全文と現代語訳・意味 - 「浄土真宗」入門講座 https://xn--udsw7h21snjj.jp/ofumi/hakkotsu/

- 白骨の御文とは?読み方・現代語訳、浄土真宗のご葬儀についても解説します https://www.sougi.info/column/column_487

- 【七十六】 「御文」 ~ことばの力 - 本山興正寺 https://www.koshoji.or.jp/shiwa_75.html

- 沿革 - 徳法寺 http://tokuhouji.jp/toku/%E6%B2%BF%E9%9D%A9/

- 吉崎御坊 蓮如上人記念館 - 本願寺文化興隆財団 https://honganjifoundation.org/rennyo/

- 朝倉孝景(朝倉敏景)|国史大辞典・日本大百科全書 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1589

- 蓮如上人物語|戦国武将朝倉孝景は「日の善悪」を廃止して名を残す - 浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/rennyo/2017011504.html

- 文明六年加賀一向一揆 - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-05-01-06.htm

- 【日本史】一揆を一気に勉強しましょう! https://ameblo.jp/shiranjuku/entry-12401474614.html

- 一揆(イッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E6%8F%86-31442

- 加賀の一向一揆1 - 浄土真宗 正信寺 https://shoshinji.jp/kobore/kobore25.php

- 信者による領地支配がなんと100年! 加賀一向一揆についてわかりやすく解説 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/sengoku/76550/

- 吉崎御坊跡|スポット・体験|福いろ|福井市公式観光サイト 名所/グルメ/お土産/イベント https://fuku-iro.jp/spot/detail_10029.html

- 吉崎御坊跡|おすすめの観光スポット|【公式】福井県 観光/旅行サイト | ふくいドットコム https://www.fuku-e.com/spot/detail_1103.html

- 蓮如上人は吉崎御坊の嫁おどし伝説で何を教えられているのでしょうか - 浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/rennyo/2017122834.html

- 吉崎御坊蓮如上人記念館 | 美術館・博物館 | アイエム[インターネットミュージアム] https://www.museum.or.jp/museum/3511

- 吉崎御坊 蓮如上人記念館 - あわら市観光協会 https://awara.info/cat-sightseeing/%E5%90%89%E5%B4%8E%E5%BE%A1%E5%9D%8A-%E8%93%AE%E5%A6%82%E4%B8%8A%E4%BA%BA%E8%A8%98%E5%BF%B5%E9%A4%A8

- 【吉崎御坊蓮如上人記念館】予約・アクセス・割引クーポン - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000186118/