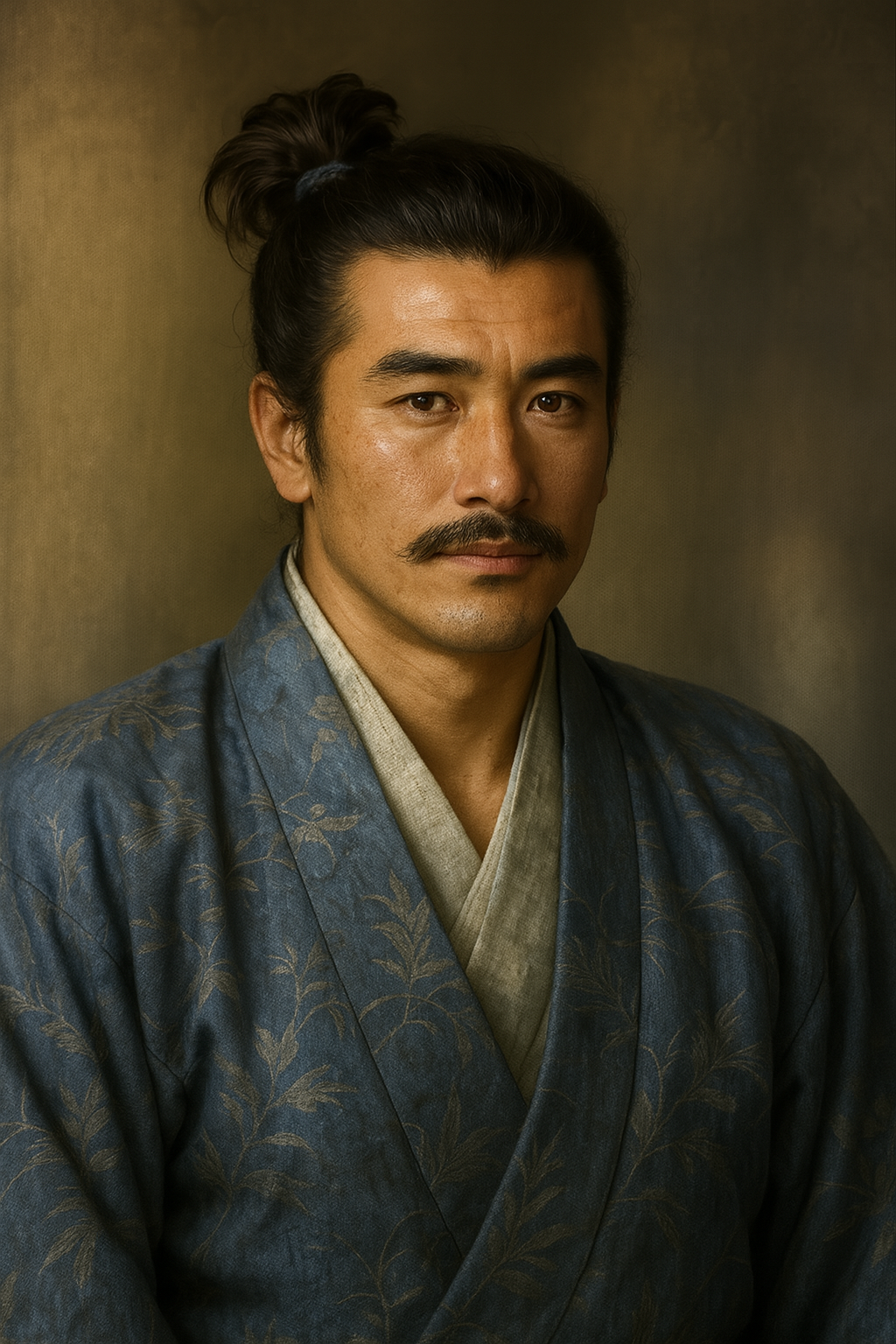

吉田重政

吉田政重は長宗我部氏の猛将。虎退治や百十五の首級を挙げた。関ヶ原・大坂の陣で奮戦後、武士を辞し医者「和斎」となる。幕末の吉田東洋の先祖。

弓聖・吉田重政――武と芸の狭間に生きた弓術家の生涯

序章:弓を引く者、道を継ぐ者――吉田重政という存在

吉田重政(1485-1569)は、戦国時代の近江国に生きた一人の武将であり、類稀なる弓術家であった 1 。彼の名は、主君である六角義賢との劇的な逸話――すなわち、弓術の秘伝伝授を巡る確執と、それに続く出奔、そして数年後の奇策による和解と伝授――によって、歴史に深く刻まれている 4 。しかし、彼の生涯は単なる一介の武将の物語に留まるものではない。それは、武士としての「忠」と、芸道を継承する者としての「道」が激しく交錯する、戦国という時代の精神性を象徴する物語である。

本報告書は、吉田重政の生涯を、彼が生きた時代の政治的、社会的、文化的文脈の中に深く位置づけることを目的とする。特に、第一に彼が継承した吉田流(日置流)弓術の思想的特質、第二に主君であった六角氏の権力構造の変化、そして第三に彼が流浪の身を寄せた越前朝倉氏の文化的影響という三つの視点から、その行動原理を解き明かし、歴史的意義を再評価するものである。

一般に知られる「主君に弓術伝授を拒み出奔、後に帰参し伝授」という概要は、彼の生涯の核心を的確に捉えている 4 。しかし、この一連の行動の裏には、流派の秘伝を守り抜くという継承者としての重責、失墜した権威を文化的威光によって回復しようとする主君の渇望、そして芸の道を巡る主従の複雑な力学が存在した。本報告書では、これらの背景を徹底的に掘り下げ、吉田重政を単なる弓の名手としてではなく、弓に生き、弓の「道」に殉じようとした求道者として、立体的に描き出すことを試みる。

第一章:吉田家の淵源と日置流弓術の革新性

第一節:近江源氏佐々木氏の血脈

吉田重政の行動原理を理解する上で、まず彼の一族が持つ武門としての背景を把握することが不可欠である。吉田氏は、宇多源氏、すなわち近江源氏と称される名門・佐々木氏の支流にあたる 5 。その始祖は、鎌倉幕府の功臣である佐々木秀義の子、吉田厳秀に遡る 5 。

戦国時代において、吉田氏は近江守護である六角氏の重臣として、近江国蒲生郡河森(現在の滋賀県蒲生郡竜王町川守)一帯を領有していた 5 。この地には、吉田氏の居城跡と伝わる川守城跡(現在の八幡神社)などが現存し、往時の勢力を今に伝えている 5 。この確固たる武門としての出自は、吉田家が単なる芸事の家ではなく、六角家臣団の中核をなす政治的・軍事的な存在であったことを示している。この事実は、後の主君・六角義賢との深刻な確執が、単なる個人的な不和ではなく、大名家の権力構造に深く関わる問題であったことを示唆している。

第二節:父・重賢と「日置流」の誕生

吉田家の名を不朽のものとしたのは、重政の父、吉田重賢(しげかた、1463-1543)であった。彼は、近世における武家弓術の主流を形成することになる吉田流(日置流)弓術の祖として知られる 5 。

重賢は、室町時代中期(15世紀後半)に大和国の人物とされる日置弾正正次(へきだんじょうまさつぐ)が創始した革新的な射法を修め、これを大成させたとされる 5 。この日置流の射法は、それまでの弓術とは一線を画すものであった。従来の小笠原流に代表される古流弓術が、騎射(馬上からの弓射)を基本とし、儀礼的な側面や射形の美しさを重んじたのに対し、日置流は戦場での実用性を徹底的に追求した「歩射(徒歩による弓射)」であった 9 。その最大の特徴は、的への高い命中精度と、鎧を貫くほどの強力な貫通力にあり、集団戦が主流となった戦国時代の戦闘形態にまさしく合致するものであった 9 。

この革新的な弓術の始祖とされる日置弾正正次という人物は、その実在性を含めて多くの謎に包まれている。『本朝武芸小伝』では「吾国弓術中興始祖也」と称賛される一方で 11 、その経歴は不明な点が多く、神仏の化身であったとする伝説や、重賢と同一人物であるとする説、さらには重賢による創作、すなわち架空の人物であるとする説まで存在する 11 。この始祖の神秘性は、流派の起源を神聖化し、人間的な創始者(重賢)を超えた、より高次の権威を流派に与える効果があった。これにより、吉田流は単なる「吉田家の弓術」ではなく、「神仏の化身とも称された日置弾正の正統な教え」として認識され、他の流派に対する優位性を確立した。この文化的権威こそが、後に六角義賢が渇望する対象となるのである。

重賢は、その卓越した技量により、室町幕府の将軍・足利義晴の弓術指南役も務めており 3 、吉田家が近江の一家臣に留まらず、中央の権威とも結びつく高い格式を有していたことがわかる。

第三節:吉田重政への継承

吉田重政は、文明17年(1485年)、この偉大な父・重賢の子として生を受けた 2 。通称を助三郎、後に助左衛門といい、出雲守を称し、一鴎(いちおう)と号した 1 。彼は、父から吉田流弓術の奥義を正しく受け継ぎ、弟の和泉守、若狭守とともに、早くから弓の名手としてその名声は高かった 1 。父子二代にわたって将軍・足利義晴の弓術指南役を務めたという記録も残っており 3 、重政が若くして流派の次代を担う正統な後継者として、自他ともに認められる存在であったことは疑いない。彼が継承したものは、単なる一技術ではなく、時代の要請に応えた最先端の軍事技術であり、神聖な起源を持つ「道」そのものであった。この自負が、彼の後の運命を大きく左右することになる。

第二章:主君・六角義賢との相克――「唯授一人」の掟と武士の矜持

第一節:弓馬に優れた主君・六角義賢

吉田重政の生涯を語る上で欠かすことのできない人物が、その主君である近江守護・六角義賢(1521-1598、後に出家し承禎)である。義賢は、戦国大名としては織田信長に敗れ、領国を失った悲運の将として記憶されがちだが、一方で当代随一の武芸家・文化人でもあった 14 。特に弓馬の道に優れ、馬術においては大坪流を極め、さらに自ら「佐々木流」という一流を興すほどの達人であった 14 。

このような武芸に深い造詣を持つ義賢が、自らの家臣である吉田重政が継承する日置流弓術に強い関心を抱いたのは、ごく自然なことであった。彼は、この当代最強と謳われた弓術の奥義を自らも体得し、その印可(免許皆伝)を受けることを強く望んだのである 2 。

第二節:「唯授一人」の掟と主命拒否

しかし、義賢のこの要求は、吉田重政によって峻拒される。その理由は、日置流(吉田流)に伝わる「唯授一人(ゆいじゅいちにん)」という極めて厳格な掟にあった 3 。これは、流派の奥義や秘伝を、代々血縁あるいはそれに準ずる一人の後継者にのみ伝えるという原則である。この秘伝主義は、流派の技術の純粋性を保ち、その神秘性と権威を維持するために、中世から近世にかけての武芸や芸道の世界で広く見られたものであった 21 。

重政は、この「唯授一人」の掟を盾に、主君からの伝授の求めを断固として拒否した 2 。主君への絶対的な忠誠が求められる武家社会において、家臣が主君の命令を拒むことは、通常であれば許されざる反逆行為に等しい。重政のこの決断は、自らの家と生命を危険に晒す、極めて重大なものであった。

この一件により、重政と義賢の関係は決定的に悪化し、ついに重政は先祖代々の領地を捨て、近江を離れて出奔するという異常事態に至るのである 2 。

第三節:背景にある六角家の権威失墜

この主従間の深刻な対立の背景には、当時の六角家が置かれていた危機的な政治状況があった。義賢の父・定頼の時代に全盛期を築いた六角氏であったが、義賢の代になるとその権威は大きく揺らぎ始める。永禄3年(1560年)、長年支配下に置いていた北近江の浅井長政が独立を宣言し、これに介入した六角軍は「野良田の戦い」でまさかの敗北を喫してしまう 22 。

さらに決定的だったのが、永禄6年(1563年)に起こったお家騒動「観音寺騒動」である。義賢の子で家督を継いでいた六角義治が、人望の厚い重臣・後藤賢豊を観音寺城内で暗殺したことに端を発し、家臣団の怒りが爆発。義賢・義治父子は、家臣らによって居城である観音寺城から一時追放されるという前代未聞の屈辱を味わった 23 。

この騒動は、重臣・蒲生氏らの仲介で父子の帰還が許されたものの、六角氏の権威を著しく失墜させた。その結果、永禄10年(1567年)には、家臣団が起草し、大名の権力を法的に制限する内容の分国法「六角氏式目」に署名させられる事態にまで至る 23 。

義賢が重政に弓術の伝授を執拗に求めたのは、まさにこうした権威失墜の渦中であった。これは、彼の要求が単なる個人的な武芸への興味に留まらないことを示唆している。相次ぐ軍事的失敗と内紛によって失われた政治的・軍事的な権威を、当代随一とされた日置流弓術の正統な継承者となることで、文化的権威によって補おうとしたのではないか。当時、武芸や茶道などの「道」を極めることは、大名としての格式を高める上で極めて重要な要素であった 32 。したがって、義賢の要求は六角家再興をかけた必死の政治的行為であり、重政の拒絶は、その国家戦略を根底から覆すものと受け止められたのである。

一方で、重政の行動もまた、単なる頑迷さや不忠から来るものではない。彼にとって、六角義賢は仕えるべき「主君」であったが、日置流の道統は、祖先から受け継いだ守るべき「道」そのものであった。彼の行動は、武士の論理である「主君への忠誠」と、芸道家の論理である「道への忠誠」という、二つの異なる、しかし彼にとっては同等に重要な価値観の板挟みになった末の、苦渋の決断であったと解釈できる。この葛藤は、個人の技芸が「家」や「流派」という社会制度へと昇華していく過渡期の緊張関係を示すものであり、後に権力者と対峙する千利休の姿とも通底する、戦国時代の芸道家が直面した普遍的な苦悩であった。

第三章:流浪と研鑽――越前・一乗谷の文化圏

第一節:朝倉氏への亡命

主君・六角義賢との決定的な不和により故郷の近江を離れた吉田重政が次なる足場として選んだのは、越前の戦国大名・朝倉義景の領国であった。彼は、朝倉氏の本拠地である一乗谷に身を寄せ、客将として仕えることとなる 2 。この流浪の生活は6年間に及んだと伝えられており 2 、彼の人生において重要な転換期となった。

第二節:「北陸の小京都」一乗谷の文化

重政が身を寄せた当時の一乗谷は、日本有数の文化都市として栄華を極めていた。室町時代中期に勃発した応仁の乱によって首都・京都が焦土と化すと、戦乱を逃れた多くの公家、高僧、学者、そして優れた技術を持つ職人たちが、朝倉氏の庇護を求めて越前へと下向した 34 。

朝倉氏は初代・孝景以来、積極的に京の文化を導入し、一乗谷に壮麗な城下町を築き上げた。その町並みは計画的に整備され、人口は1万人を超えたと推測されている 34 。ここでは連歌や和歌の会が頻繁に催され、絵画、猿楽、茶の湯といった貴族文化が花開いた 37 。同時に、兵学や医学といった実学も重んじられ、まさに「北陸の小京都」の名にふさわしい、華やかで知的な文化圏が形成されていたのである 38 。この文化的な土壌は、重政のような一流の芸道家を受け入れ、さらにその技を磨くための絶好の環境を提供した。

第三節:上原高家との交流と他流からの学び

この文化の坩堝ともいえる一乗谷において、重政は自身の弓術家としての視野を大きく広げる重要な出会いを果たしている。彼はここで、朝倉家の家臣であった上原高家(うえはら たかいえ、豊前守)という人物と交流し、彼から「弓書」を相伝したと記録されている 3 。

この上原高家がどのような人物であったか詳細は不明な点も多いが、後世の伝書などから、彼は武家故実の宗家である小笠原流の流れを汲む弓術の知者であったと推測されている 39 。重政が継承した日置流が、実戦性を重視する革新的な「新流」であったのに対し、小笠原流は儀礼や射法理論を重んじる「古流」である。

この事実は、重政の越前滞在が単なる雌伏の時ではなかったことを強く示唆している。彼は、自らが極めた日置流とは異なる系統の弓術理論、すなわち弓術の源流ともいえる古流の思想や技術に直接触れる機会を得たのである。これは、自身の技術を客観的に見つめ直し、その理論的背景を補強し、より体系化された「道」へと昇華させるための、またとない研鑽の機会となったはずである。したがって、この6年間の越前での生活は、彼の弓術家としての器を格段に大きくした、いわば「留学」期間であったと評価することができよう。

朝倉氏の積極的な文化庇護政策が、結果として敵対関係にあった六角氏の家臣である重政の技芸を磨かせ、日本弓術史における最重要流派である日置流の深化に間接的に貢献したという構図は、歴史の皮肉であり、また興味深い事実である。

第四章:和解と前代未聞の伝授――主君との養子縁組という妙手

第一節:帰参への道

越前一乗谷で6年の歳月を過ごした吉田重政に、故郷への帰還の道が開かれる。この和解を仲介したのは、重政を庇護していた朝倉義景であった 3 。主君・六角義賢は、朝倉氏の取りなしを受け入れ、重政の帰参を許した。

この和解にあたり、義賢は自らの非を認め、さらに重政に対して所領を加増するという破格の条件を提示したと伝えられている 39 。これは、義賢が6年の歳月を経てもなお、重政の持つ弓術の価値を高く評価し、その伝授を諦めていなかったことの何よりの証左である。家臣の出奔を許し、さらに厚遇をもって迎えるというこの対応は、義賢の弓術への渇望がいかに強かったかを物語っている。

第二節:「養子縁組」という奇策

帰参を果たした重政は、ついに主君・義賢に吉田流弓術の奥義を伝授することになる。しかし、その方法は前代未聞のものであった。二人は「養子縁組」という、極めて異例の手段を用いたのである 3 。具体的には、主君である六角義賢が、家臣である吉田重政の養子となるという形を取った。これは、厳格な身分制度が社会の根幹をなしていた当時において、常識を覆す驚くべき出来事であった。

この奇策が用いられた理由は、ただ一つ、日置流の「唯授一人」の掟を形式的に守るためであったと考えられる。血縁者以外には秘伝を授けることができないという厳しい制約を乗り越えるため、義賢を擬制的な「子」とすることで、掟の枠内で正統な伝授を可能にするという、まさに法的な妙手であった 3 。

この養子縁組は、主君と家臣という二つの異なる論理が衝突した末に生まれた、創造的な社会的契約であったと言える。義賢は、家臣に教えを乞うという体面上の問題を、「父から子へ」という形で乗り越えた。一方、重政は、流派の掟を破ることなく、主君の命令に応えるという形で「忠」を尽くした。この解決策は、武家社会の厳格な身分秩序と、芸道世界の独自の論理が交差する点で生まれた、戦国武士たちの柔軟かつ高度な思考様式を示す好例である 40 。

第三節:伝授の対価

この前代未聞の伝授により、重政は義賢から新たに七箇所の所領を宛がわれたと記録されている 3 。この事実は、重政が持つ弓術の秘伝が、単なる精神的な価値を持つ技術に留まらず、具体的な知行高に換算されるほどの明確な「無形の資産」として、主従双方に認識されていたことを示している。

これは、芸道における免許や秘伝の伝授が、免許料などの経済的対価を伴う「家元制度」へと発展していく、その萌芽ともいえる現象である 43 。吉田重政と六角義賢の間で行われたこの特異な取引は、芸道の価値が精神的なものだけでなく、明確な経済的・政治的資本として機能し始めていた戦国後期の社会状況を、鮮やかに浮き彫りにしている。

第五章:吉田流の永続――息子たちへの返伝と流派の展開

第一節:道統の返伝

吉田重政から六角義賢へと渡った吉田流の道統は、しかし、六角家で留まることはなかった。後に、義賢から重政の嫡子である吉田重高(よしだ しげたか、号は露滴)に、その奥義が「返伝」されたのである 3 。

伝承によれば、義賢は重高を養子に迎えるという形式を取り、弓術を伝授したとされる 3 。ここでも再び「養子縁組」が、道統継承を正当化するための手段として用いられている。これにより、一度は主君の手に渡った吉田流の正統は、再び吉田本家へと戻り、その永続性が確保されることとなった。この一連の経緯は、義賢が吉田流を私物化しようとしたのではなく、あくまでその「道」を一時的に預かる「後見人」としての役割を自認していた可能性を示唆している。義賢の当初の目的が、失墜した自らの権威を「文化的権威の借用」によって補うことにあったとすれば、その目的がある程度達成された(あるいは六角氏の没落によりその意味が薄れた)後、道統を本来の継承者である吉田家に戻すことは、理に適った行動であった。この「返伝」は、義賢が弓術の「道」そのものに対して最終的には深い敬意を払い、その正統な血脈による継承こそが重要であると理解したことの表れとも言えよう。主君と家臣の対立から始まった物語は、芸道への共通の敬意を基盤とした和解と、未来への継承という形で、見事な結末を迎えたのである。

第二節:二人の息子と二つの派

吉田重政には、ともに優れた弓術家であった二人の息子がいた。彼らを通じて、重政が守り、そして深化させた弓術は、全国の諸藩へと大きく広まっていくことになる 3 。

嫡男の 吉田重高 (1508-1585)は、父・重政および六角義賢から教えを受け、日置流の有力な一派である 出雲派 の祖となった 3 。この出雲派は、後に江戸幕府の将軍家弓術指南役を輩出するなど、日置流の中でも特に格式の高い流派として栄えた 11 。

もう一人の息子である 吉田重勝 (しげかつ、1514-1590)は、号を雪荷(せっか)といい、日置流 雪荷派 の祖となった 3 。雪荷派は、特に関ヶ原の戦い以降、東海地方を中心に広まり、武士階級のみならず庄屋・名主層にも普及するなど、地域に根差した独自の発展を遂げた 11 。

このように、重政の二人の息子がそれぞれ流派の祖となり、吉田流弓術の普及と発展に大きく貢献した。その盤石な礎は、父・重政が命を懸けて守り抜いた道統の上に築かれたものであった。

第三節:武将としての晩年

弓術家として後世に名を残した重政だが、彼は生涯を通じて六角氏に仕える一人の武将でもあった。弓術の道を巡る確執を乗り越えた後も、主君への忠誠を貫き、永禄4年(1561年)には、主君・義賢に従って京都へ出陣し、三好義興の軍勢と戦ったという記録が残っている 3 。

永禄12年(1569年)6月10日、吉田重政は、戦国の世にありながら85歳という驚異的な長寿を全うし、その波乱に満ちた生涯を閉じた 1 。

(表)日置流吉田派 主要系譜図

吉田重政を中心とする日置流の複雑な継承関係を視覚的に整理するため、以下にその主要な系譜を示す。

|

世代 |

人物名 |

号・通称 |

備考 |

典拠 |

|

祖 |

日置弾正正次 |

- |

日置流の伝説的創始者。実在性には諸説あり。 |

11 |

|

初代 |

吉田重賢 |

上野介、道宝 |

日置流を大成し、吉田流の祖となる。六角氏家臣。 |

5 |

|

二代 |

吉田重政 |

出雲守、一鴎 |

本報告書の主人公。父より継承。六角義賢に伝授。 |

1 |

|

(特例) |

六角義賢 |

承禎 |

重政の主君。重政と養子縁組し、唯授一人の伝を授かる。 |

3 |

|

三代 |

吉田重高 |

助左衛門、露滴 |

重政の嫡子。義賢から道統を「返伝」される。 出雲派の祖 。 |

3 |

|

分派祖 |

吉田重勝 |

六左衛門、雪荷 |

重政の子。 雪荷派の祖 。 |

3 |

終章:弓聖の遺したもの――戦国における武芸家の生き方

第一節:吉田重政の生涯の総括

吉田重政の生涯は、戦国武将としての「忠義」と、芸の道を極めんとする「求道精神」という、二つの強固な価値観の間で揺れ動き、最終的に両者を弁証法的に統合しようとした稀有な実例であった。彼の主君への抵抗は、単純な不忠義や反抗心から生じたものではない。それは、自らが背負う流派の伝統と、その根幹をなす「唯授一人」という掟を守り抜くための、もう一つの「忠」の形であった。そして、主君との養子縁組という常識を超えた奇策によって、彼は二つの「忠」を両立させるという、極めて困難な課題を成し遂げたのである。

第二節:同時代の芸道家との比較

重政の生き方は、同じく戦国末期から安土桃山時代に、絶対的な権力者と対峙しながら自らの道を貫こうとした他の芸道家たちと比較することで、その特質がより一層鮮明になる。

茶の湯の世界において、天下人である豊臣秀吉や徳川家康と渡り合った 千利休 や 古田織部 は、その代表格である。彼らは自らの美意識を徹底的に追求し、時には権力と真っ向から衝突し、結果として悲劇的な最期を遂げた 47 。彼らの行動原理が、究極的には個人の内面から湧き出る「美学」にあったのに対し、重政の抵抗は、流派に伝わる「掟」という客観的な規範を根拠としていた。これは、個人の主観的な美意識よりも、祖先から継承された「道」そのものの客観性や伝統を重んじるという、武芸の世界に特有の価値観を反映しているのかもしれない。

また、同じく弓の名手として知られる 大島光義 は、90歳を超えてもなお関ヶ原の戦いに出陣するなど、「生涯現役の武人」としての側面が強く印象付けられる 52 。これに対し、重政の生涯は、武将としての務めを果たしつつも、その核心には常に「道の継承者」としての苦悩と矜持があった点で、際立った個性を放っている。

第三節:結論――吉田重政が現代に問いかけるもの

吉田重政の物語は、単なる450年以上前の過去の逸話ではない。それは、組織への帰属意識と専門家としての職業倫理、権力との向き合い方、そして伝統の継承と革新という、現代社会にも通じる普遍的なテーマを内包している。

彼が命を懸けて守り、そして伝えた日置流弓術は、その後、出雲派、雪荷派をはじめとする数多の分派を生み出しながら、今日に至るまで脈々と受け継がれている 11 。その壮大な流れの源流に、主君にさえ屈することなく「道」を貫いた一人の弓術家の、強靭な意志と柔軟な知恵があったことを記憶することは、日本の武芸、ひいては伝統文化の精神的支柱を理解する上で、極めて重要な意義を持つ。吉田重政の生涯は、技を磨き、道を継ぐことの尊さと困難さを、我々に静かに、しかし力強く語りかけているのである。

引用文献

- 吉田小太郎 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/yoshida.html

- 吉田重政(よしだ しげまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF-1119741

- 吉田重政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF

- 吉田重政(よしだしげまさ)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=6302

- 吉田重賢とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E8%B3%A2

- 吉田重賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E8%B3%A2

- 余録1 - asahi-net.or.jp http://www.asahi-net.or.jp/~wb9s-ysd/yoroku1.htm

- 吉田重賢(よしだ しげかた)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E8%B3%A2-1119730

- 日置流(吉田流)弓術 - 戦国の足跡を求めて...since2009 - FC2 http://pipinohoshi.blog51.fc2.com/blog-entry-391.html

- 弓術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47462/

- 日置流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%BD%AE%E6%B5%81

- 弓道の歴史と流派について http://japanesearchery.click/basic/history-school/

- 日置當流の歴史(前編) https://hekitoryu.ninja-web.net/rekishizennpenn.html

- 「六角義賢(承禎)」信長に最後まで抵抗し続けた男! 宇多源氏の当主 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/308

- 六角承禎―負けても勝った、名門大名 | 天野純希 「戦国サバイバー」 | よみタイ https://yomitai.jp/series/sengokusurvivor/03-rokkakuyoshikata/2/

- 六角義賢は何をした人?「なんど負けても信長にゲリラ戦を挑んですべてを失った」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/yoshikata-rokkaku

- 「六角義賢」戦国武将HEROES - キャラクター制作の AUN https://www.auncle.com/heroes/heroes75.html

- 六角義賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E7%BE%A9%E8%B3%A2

- 022_吉田重政 - 戦国大戦wiki https://w.atwiki.jp/sengoku-taisen/pages/251.html

- 吉田重政 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF

- 二天一流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%A4%A9%E4%B8%80%E6%B5%81

- 野良田の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%89%AF%E7%94%B0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 観音寺騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E9%A8%92%E5%8B%95

- 六角氏式目 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E6%B0%8F%E5%BC%8F%E7%9B%AE

- 観音寺騒動とは? 意味をやさしく解説 - サードペディア百科事典 https://pedia.3rd-in.co.jp/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E9%A8%92%E5%8B%95

- 49.六角氏と観音寺城(近江八幡市安土町 https://biwap.raindrop.jp/details1057.html

- 観音寺騒動 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/key/kannonjisoudou.html

- 名門六角氏の当主・六角義賢、栄光からの転落とその後は? - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=VpTx9sXO5n8&pp=ygUNI-eVoOWxsee-qeWwsQ%3D%3D

- マグナ・カルタと六角氏式目 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/144467396.pdf

- 「図説 六角氏と観音寺城 〝巨大山城〟が語る激動の中世史 感想」新谷和之さん(戎光祥出版) https://trillion-3934p.hatenablog.com/entry/2023/04/16/185300

- 永禄10年(1567)4月18日は六角承禎・義治父子が『六角氏式目』を定めた日。家臣20人と互いに法令遵守を誓う起請文を交わした分国法。67条に起請文8条および6条追加。家臣が起草し六角氏 - note https://note.com/ryobeokada/n/n7300b8626f94

- 「礼法のこころ」を日々の内なる規範に小笠原 清基×鹿内 美沙 - 電源開発 https://www.jpower.co.jp/ge/52/vision/

- 吉田重政とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF

- 【福井市】戦国の栄枯盛衰を感じる「一乗谷朝倉氏遺跡」を紹介します - 全国山の日協議会 https://www.yamanohi.net/report.php?id=3942

- 福井・京都(1) – ページ 2 – 集英社新書プラス https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column/alexkerr_deepnippon/27228/2

- 特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡 特設サイト - 福井市文化遺産 http://fukuisan.jp/ja/asakura/

- 観光案内:一乗谷朝倉氏遺跡 https://www.fcci.or.jp/fsig/asakura.htm

- いよいよ「麒麟がくる」越前へ!なぜ朝倉義景の時代に越前の文化都市は滅ぼされたのか? https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/98139/

- 日置流目録,日置流書物 | KenさんのBLOGS https://ameblo.jp/kuroken3147/entry-12486271806.html

- 末期養子 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AB%E6%9C%9F%E9%A4%8A%E5%AD%90

- 養子縁組(ヨウシエングミ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84-170847

- 養子縁組 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84

- 家元制度(イエモトセイド)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E5%85%83%E5%88%B6%E5%BA%A6-1267308

- 家元(イエモト)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E5%85%83-29878

- 家元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%85%83

- 吉田重高(よしだ しげたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E9%AB%98-1119732

- 古田重然 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E9%87%8D%E7%84%B6

- 古田織部~織部狩りの理由(わけ)⑦ | ぐい呑み考 by 篤丸 https://ameblo.jp/guinomikou/entry-12678505376.html

- 千利休の弟子 天下の茶人「古田織部」の生涯 - 鳥影社 https://www.choeisha.com/column/column02.html

- 利休から認められた大名茶人 | 茶道や各種講座に関する様々な情報を発信 | 福岡で茶道教室なら丁寧に学べる正座をしない茶道 茶の実 https://chanomi25.com/blog/20220209-863/

- 古田織部についての研究 - ORIBE美術館 http://www.oribe.gr.jp/cgi-bin/oribe/siteup.cgi?category=2&page=1

- もはやレジェンド!戦国時代、弓を片手に93歳まで戦場を駆け抜けた老将・大島光義 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/230893

- 93歳で関ヶ原に参戦! 信長も認めた弓の名手、驚きの生涯 - Book Bang https://www.bookbang.jp/article/516442

- 戦国時代の弓の名手たち 「立花宗茂、大島光義、鈴木大学」 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/sengoku/77935/