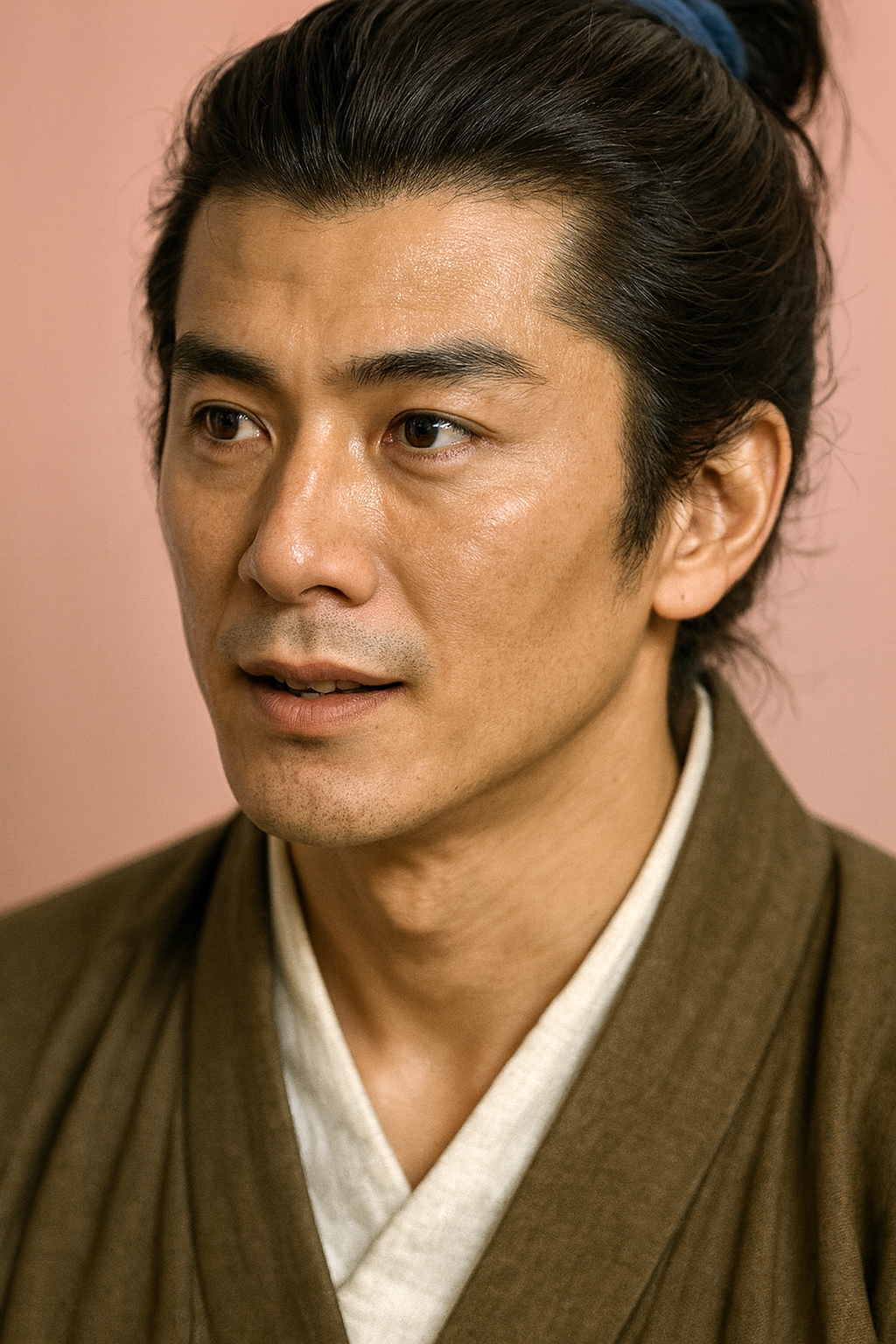

吉良義元

吉良義元は西条吉良氏当主・義信の嫡男だが、家督を継ぐ前に早世。戦国期の吉良氏の激動は、その子義堯、孫義安・義昭の代に今川・織田・徳川の狭間で展開された。

戦国期三河吉良氏の興亡:吉良義元とその一族の軌跡に関する詳細報告書

序論:戦国期三河吉良氏と「吉良義元」をめぐる考察

本報告書は、戦国時代の三河国にその威勢を誇った名門・吉良氏、特に「吉良義元」という人物に焦点を当て、その一族が辿った激動の歴史を詳細に解明するものである。利用者様が提示された「御所が絶えれば吉良が継ぎ」という言葉に象徴される高い格式の背景から、戦国の動乱の中でその権威がいかに変容し、一族が存亡の危機に立たされたか。そして、徳川体制下でいかにして再生を遂げたか。この一連の過程を、吉良義元本人、そして彼の直系である子・義堯、孫・義安と義昭の三代にわたる生涯を中心に、多角的な視点から徹底的に分析・記述する。

まず、本報告書の中心人物として照会された「吉良義元」について、その歴史上の実像を明確にしなければならない。史料によれば、吉良義元は西条吉良氏の当主・吉良義信の嫡男でありながら、父から家督を譲られることなく永正13年(1516年)以前に早世した人物である 1 。したがって、彼自身が戦国期の政治・軍事の舞台で主体的に采配を振るった記録は乏しく、歴史の転換点における主役というよりは、次代への橋渡しという限定的な役割を担った存在であった。

この事実を踏まえ、利用者様の真の関心事である「戦国期の三河吉良家当主の激動の生涯」を浮き彫りにするため、本報告書ではその焦点を、実際に今川、織田、そして松平(徳川)という三大勢力の狭間で一族の命運を背負い、苦渋の決断を重ねた義元の子・ 吉良義堯 、そしてその息子たちである 吉良義安 と 吉良義昭 の兄弟に当てる。彼らの生き様こそが、戦国という時代の本質と、名門一族の栄光と悲劇を最も色濃く映し出しているからである。

後世、「忠臣蔵」で知られる吉良上野介義央の存在により、吉良氏の歴史は江戸時代の高家としての姿から逆算して語られることが多い。その過程で、戦国期における個々の当主の複雑な事績や一族内の深刻な対立は、しばしば簡略化され、その実像は曖昧なものとなってきた。本報告書は、この歴史の霞を払い、一人ひとりの人物の具体的な行動と選択を丹念に追うことで、戦国史の中に埋もれた名門・吉良氏の真の姿を再評価する試みである。

第一章:名門・三河吉良氏の出自と格式 ― 栄光とその影

足利一門における「別格」の地位

三河吉良氏の出自は、清和源氏の名門・足利氏に遡る。鎌倉時代初期、足利宗家3代当主であった足利義氏が承久の乱(1221年)の戦功により三河国守護に任じられ、この地の吉良荘を所領としたことに始まる 4 。義氏の庶長子であった長氏がこの吉良荘を継承し、吉良氏の祖となった 6 。足利宗家の家督は弟の泰氏が継いだため、吉良氏は宗家から分かれた庶流ではあるが、その血筋は足利将軍家に極めて近いものであった。

室町時代に入ると、吉良氏の格式はさらに高まる。幕府内において、吉良氏は石橋氏・渋川氏と共に「御一家(ごいっか)」と称される特別な家格を与えられた。この「御一家」は、足利将軍家に次ぐ家柄とされ、幕府の最高職である管領と同等、あるいはそれ以上の権威を持つと見なされていた 6 。この地位は、将軍が幼少であったり、後継者が不在であったりする際に、足利一門を代表して臨時にその役割を担うことも期待される、まさに別格の存在であったことを示している。

「御所が絶えれば吉良が継ぎ、吉良が絶えれば今川が継ぐ」の言説分析

吉良氏の格式を最も端的に示す言葉として、「御所(足利将軍家)が絶えれば吉良が継ぎ、吉良が絶えれば今川が継ぐ」という言説が広く知られている 8 。この言葉は、同時代に編纂された今川氏の史書『今川記』にも「田舎人の申事にや(田舎の人の言うことには)」という形で記されており、当時から巷説として流布していたことがうかがえる 8 。

しかし、この言説を文字通り法的な継承順位と解釈するのは早計である。むしろこれは、二つの側面から分析されるべきである。第一に、吉良氏が足利一門の中でも抜きん出た高い権威と格式を持っていたことの証左である点。第二に、吉良氏のさらに庶流にあたる今川氏が、自らの家格と正統性を高めるために、宗家筋である吉良氏との密接な関係を強調する政治的な意図をもって、この言説を積極的に利用、あるいは流布させた可能性である 13 。事実、今川氏は吉良氏の継承権に対して強い関心を抱いていたことが記録されている 14 。この言葉は、吉良氏の栄光を物語ると同時に、その権威を利用しようとする周辺勢力の思惑が絡んだ、複雑な性格を持つものであった。

分裂する一族 ― 西条吉良と東条吉良

輝かしい格式を誇った吉良氏であったが、その内実には構造的な脆弱性を抱えていた。鎌倉時代、吉良荘が古矢作川を境に「西条」と「東条」に分けられ、吉良長氏の系統が西条を、その弟(一説に兄)である義継の系統が東条を本拠としたことから、一族は二つに分裂した 6 。これが西条吉良氏(上吉良)と東条吉良氏(下吉良)の始まりである。

両家は同じ一族でありながら、南北朝の動乱期にはそれぞれが異なる立場につくなど、常に対立と抗争の歴史を繰り返した 9 。この根深い内部対立は、戦国時代に至って致命的な弱点となる。隣国の今川氏のような外部勢力にとって、この分裂は吉良氏に介入し、その勢力を削ぐための絶好の口実となった。結果として、吉良氏は一族内で相争ううちに力を消耗し、戦国大名としての主体性を徐々に失っていくのである。

この吉良氏の状況は、戦国乱世における「権威」と「実力」の乖離を象徴している。彼らが誇った「御一家」という高い格式は、もはや実質的な軍事力や経済力と結びついたものではなく、むしろ「虚名」と化していた。そして、その「虚名」こそが、三河国内で台頭しつつあった松平氏のような新興勢力にとって、乗り越えるべき旧時代の象徴として映ったのである 15 。吉良氏の悲劇の根源は、この過去の栄光である「格式」に固執し、実力主義が全てを支配する時代の変化に適応できなかった点にあると言えるだろう。

第二章:動乱の序章 ― 吉良義堯の時代と今川氏の影

吉良義元の早世を受け、その子である吉良義堯は永正13年(1516年)、祖父・吉良義信から直接家督を譲られるという形で西条吉良氏の当主となった 1 。この変則的な家督継承は、父・義元の死という直接的な理由に加え、当時の吉良家が何らかの不安定な要素を抱えていた可能性を示唆している。

今川氏との関係 ― 姻戚から敵対へ

義堯の治世初期、吉良氏は駿河の大名・今川氏との関係強化を図る。1520年代、義堯は今川氏親の娘、すなわち後の今川義元の姉にあたる女性を正室として迎えた 1 。この婚姻は、隣国の大勢力との間に強力な同盟関係を築き、吉良氏の安泰を図るための戦略的な一手であった。

しかし、この蜜月関係は長くは続かなかった。両家の間には、遠江国にあった吉良氏の重要な経済基盤である浜松荘の支配をめぐる利権争いという、根深い対立の火種が燻っていた。今川氏の遠江への勢力拡大に伴い、この問題は先鋭化し、ついに両者は武力衝突に至る。度重なる戦闘の末、1517年頃には浜松荘は完全に今川氏の支配下に入り、吉良氏はその経済的基盤に大きな打撃を受けた 3 。この屈辱的な敗北は、吉良氏の対今川政策を、信頼から深い不信と警戒へと転換させる決定的な出来事となった。

織田信秀の三河侵攻と義堯の最期

今川氏との関係が悪化する中、西方の尾張国から新たな脅威が迫る。織田信長の父である織田信秀が、天文9年(1540年)頃から三河国への侵攻を活発化させたのである 8 。この新たな勢力の台頭を前に、義堯は「敵の敵は味方」という論理に基づき、宿敵・今川氏に対抗するため、織田氏と結ぶという大きな賭けに出たとされる 20 。

しかし、この選択は吉良氏をさらなる窮地へと追い込む。今川義元は、吉良氏の離反を許さず、その討伐に乗り出す。諸説あるものの、義堯は天文5年(1536年)あるいはその後の今川軍との戦闘において、奮戦の末に戦死したと伝えられている 20 。彼の死は、三河吉良氏がもはや自らの意思で運命を切り開くことができず、今川・織田という二大勢力の草刈り場と化していく時代の、悲劇的な幕開けを告げるものであった。

表1:三河吉良氏(西条家)主要人物系図と姻戚関係

|

人物名 |

続柄・関係 |

婚姻関係 |

備考 |

|

吉良義信 |

西条吉良氏当主 |

- |

孫の義堯に家督を譲る |

|

吉良義元 |

義信の嫡男 |

- |

家督を継ぐことなく早世 |

|

吉良義堯 |

義元の子 |

正室:今川氏親の娘 (今川義元の姉) |

今川氏と姻戚関係を結ぶも、後に対立し戦死 |

|

吉良義郷 |

義堯の長男 |

- |

織田氏との戦いで戦死 |

|

吉良義安 |

義堯の次男 |

正室:松平清康の娘 (徳川家康の叔母) |

織田方に与し、後に徳川家康に仕える |

|

吉良義昭 |

義堯の三男 |

不明 |

今川方に与し、徳川家康と敵対 |

|

吉良義定 |

義安の子 |

正室:今川氏真の娘 |

徳川家康の従兄弟。高家吉良氏の基礎を築く |

この系図は、吉良氏が敵対関係にあった今川・松平(徳川)の両家と、複雑な姻戚関係で結ばれていた「ねじれ」の状態を明確に示している。この血縁の絡み合いこそが、後の兄弟間の対立の遠因となり、また最終的に徳川家康による吉良氏再興の伏線ともなったのである。

第三章:兄弟の相克と吉良氏の岐路 ― 吉良義安と吉良義昭

父・義堯の死後、吉良氏の家督継承は混迷を極め、一族は分裂と対立の渦へと巻き込まれていく。その中心にいたのが、義堯の息子である義安と義昭の兄弟であった。彼らの相克は、単なる一族内の争いに留まらず、三河国を舞台とした織田信秀と今川義元という二大勢力の代理戦争そのものであった。

複雑を極める家督継承

義堯の跡は、まず長男の義郷が継いだが、彼はまもなく織田氏との戦いで討ち死にしてしまう 3 。これにより、事態は複雑化する。

- 当初、次男の義安は、長年対立してきた東条吉良氏の当主・吉良持広の養子に入っていた 22 。これは東西両家の融和を図るための政略であった。

- しかし、兄・義郷が戦死したため、義安は実家である西条吉良氏に戻り、その家督を継承することになった 22 。

- ところが、間もなく養子先の東条吉良氏の当主・持広も死去。これにより、義安は再び立場を変え、今度は東条吉良氏の家督を正式に相続することになった 23 。

- その結果、空席となった西条吉良氏の家督は、三男の義昭が継承することになった 22 。

この一連のめまぐるしい家督移動の背景には、東西両吉良家を完全に自らの影響下に置き、三河支配の駒として利用しようとする今川義元の強い政治的思惑があったことは想像に難くない 22 。吉良氏は、もはや自らの家督さえ自由には決定できない、大国の掌の上で踊らされる存在へと転落していたのである。

織田方・義安と今川方・義昭

同じ父から生まれながら、兄弟はそれぞれ異なる大勢力に与することで、その運命を分かつことになった。

兄・ 吉良義安 は、父・義堯の路線を引き継ぎ、織田氏との連携を選択する。その背景には、彼の母方の祖父とされる後藤平太夫が熱心な織田方であったことや、今川氏に経済基盤を奪われたことへの反発があったと考えられる 21 。天文18年(1549年)、義安はついに今川氏に対して反旗を翻した。しかし、この反乱は今川義元の軍師・太原雪斎が率いる大軍の前にあっけなく鎮圧される 3 。義安は降伏後、今川領である駿河国の薮田(現在の静岡県藤枝市)へ身柄を移され、事実上の人質として厳しい監視下に置かれることとなった 18 。

一方、弟の 吉良義昭 は、兄とは対照的に今川氏への恭順姿勢を貫いた。今川義元は、この従順な義昭を高く評価し、兄・義安に代わって東西両吉良家の当主として公認。本拠地として東条城を与え、自らの傀儡として三河支配の拠点とした 18 。

こうして、吉良一族は兄が織田方、弟が今川方という形で完全に分裂し、互いに矛を向け合うという悲劇的な状況に陥った。彼らの対立は、彼ら自身の個人的な資質や感情以上に、吉良氏が置かれた地政学的な位置と、一族が長年抱えてきた西条・東条という分裂の構造的弱点を、外部勢力に巧みに利用された結果引き起こされた、必然の悲劇であった。

表2:吉良氏関連年表(天文9年~永禄7年)

|

年代 |

吉良氏の動向 |

織田・今川・松平の動向 |

|

天文9年 (1540) |

長兄・吉良義郷が戦死。次兄・義安が西条家を継ぐ。 |

織田信秀が三河侵攻を開始(安祥城攻撃)。 |

|

天文18年 (1549) |

義安が織田方として今川に反乱。敗北し駿河へ幽閉される。 |

今川義元、太原雪斎を派遣し西尾城を攻撃。 |

|

|

弟・義昭が今川方の支援で東西吉良氏の当主となる。 |

|

|

弘治元年 (1555) |

幽閉中の義安が再び今川に反旗を翻すが失敗。 |

織田信長が三河へ出陣。 |

|

弘治3年 (1557) |

西尾城に今川氏の城番が置かれ、吉良氏は本拠地を失う。 |

|

|

永禄3年 (1560) |

|

桶狭間の戦い で今川義元が織田信長に討たれる。 |

|

|

|

松平元康(家康)が今川氏から独立。 |

|

永禄4年 (1561) |

義昭が東条城で元康と対決。 藤波畷の戦い で敗北し降伏。 |

元康、三河統一を開始。東条城を包囲。 |

|

永禄6年 (1563) |

義昭が 三河一向一揆 に呼応して再起を図る。 |

三河一向一揆が勃発。家康、生涯最大の危機に。 |

|

永禄7年 (1564) |

義昭、再び敗北し三河から逃亡。西条吉良氏は事実上滅亡。 |

家康、一揆を鎮圧。三河支配を確立。 |

第四章:三河における吉良氏の終焉 ― 徳川家康との対決

桶狭間の戦いは、三河の勢力図を一変させた。絶対的な庇護者であった今川義元を失った吉良義昭は、独立を果たし三河統一へと邁進する若き日の松平元康(後の徳川家康)と、国の存亡を賭けて対峙することになる。

第一節:藤波畷の戦いと義昭の降伏

永禄3年(1560年)5月、桶狭間で今川義元が討死すると、その後ろ盾を失った吉良義昭は三河で急速に孤立していく 18 。時を同じくして、今川氏の人質であった松平元康は岡崎城に帰還し、独立。旧領回復と三河統一事業に着手した。足利一門の名門として三河に君臨してきた吉良氏と、国人領主から戦国大名へと脱皮を図る松平氏との衝突は、もはや避けられない運命であった。

永禄4年(1561年)、元康は義昭が籠る東条城の攻略を開始する。城の周囲には津平砦、小牧砦などを築き、じわじわと包囲網を狭めていった 28 。対する吉良方には、勇将としてその名を知られた家老・

富永伴五郎忠元 がいた。富永は寡兵ながらも度々城から打って出て、松平軍に手痛い損害を与え、激しく抵抗した 18 。

戦況が動いたのは、同年9月13日であった。松平方の本多広孝、松井忠次らが砦から出撃すると、富永忠元もこれを迎え撃つべく出陣。しかし、突出して深追いしたところを松平軍に包囲され、東条城下の藤波畷(ふじなみなわて)と呼ばれる湿地帯に追い詰められた 30 。奮戦空しく、富永は本多広孝の槍の前に力尽き、討ち取られた 30 。

最大の頼みであり、戦の支柱であった勇将・富永を失った吉良義昭は、完全に戦意を喪失。まもなく東条城を開城し、元康に降伏した 29 。これにより、吉良氏の三河における軍事力は事実上、解体された。

第二節:三河一向一揆と吉良氏の没落

一度は元康に屈した義昭であったが、旧領回復の夢を捨ててはいなかった。永禄6年(1563年)、西三河で浄土真宗(一向宗)の門徒たちが、家康の支配に反発して一斉に蜂起する(三河一向一揆)。家臣団からも離反者が続出し、家康が生涯最大の危機と語ったこの大混乱を、義昭は千載一遇の好機と捉えた 33 。

義昭は、同じく家康に反旗を翻した荒川義広らと共に一揆勢に合流。その足利一門という高い家格から、一揆軍の象徴的な大将として担ぎ上げられた 18 。一時は東条城を奪還するなど勢いを見せたが、家康は巧みな調略と粘り強い戦いで家臣団を再結束させ、一揆勢を切り崩していく 36 。

永禄7年(1564年)、一揆が鎮圧されると、義昭は再び敗北。今度こそ三河に留まる術を失い、国外へと逃亡した 18 。その後、近江国の六角承禎を頼った後、最期は摂津国の芥川で戦死したと伝えられている 24 。

吉良義昭のこの敗北と死は、単なる一個人の没落を意味するものではなかった。それは、足利一門という「血の権威」に依拠した中世的な支配体制が、一向宗という「宗教的権威」と手を結んでもなお、家康に代表される「実力本位の新たな権威」の前に完全に無力化され、歴史の表舞台から退場させられたことを示す、象徴的な出来事であった。ここに、戦国大名としての三河吉良氏(西条家)は、その長い歴史に幕を閉じたのである。

第五章:徳川体制下の吉良氏再興と高家への道

最後まで敵対した吉良義昭の系統が断絶した一方で、吉良氏の血脈そのものは、皮肉にも最大の敵であった徳川家康の手によって存続を許されることになった。これは、家康の冷徹な政治判断と、吉良氏が持つ「名門」という無形の価値がもたらした結果であった。

家康による家督継承の裁定

家康は、三河統一を成し遂げると、吉良氏の家督について裁定を下した。彼が後継者として選んだのは、義昭の兄であり、長年今川の人質として駿府にいた 吉良義安 であった 35 。この選択には、いくつかの理由があった。

第一に、家康自身も幼少期を駿府で人質として過ごしており、その際に義安と面識があったこと 22 。第二に、そしてより重要な点として、義安の正室は家康の祖父・松平清康の娘、すなわち家康の叔母にあたる人物であった 8 。これにより、義安の子・義定は家康の従兄弟という極めて近い血縁関係にあった。

家康は、最後まで敵対した義昭の系統を排除する一方で、自らに近しい血縁を持つ義安の系統に東西両吉良家の家督を統合・継承させることで、吉良氏を自らの支配体制に無害な形で組み込むことに成功した。これは、旧来の名門が持つ権威を取り込み、自らの支配の正統性を補強しようとする、家康の高度な政治的判断の表れであった。

旗本としての再出発と「高家」への道

家康の庇護のもと、吉良氏は新たな道を歩み始める。義安の子・吉良義定は徳川家康に出仕し、その嫡男・義弥は関ヶ原の戦いにも従軍した 21 。戦後、吉良家は旧領である三河吉良荘内に3000石の所領を安堵され、徳川家の直臣である旗本として再興を果たした 22 。

さらに、義定の子・義弥の代になると、江戸幕府において朝廷との儀式や典礼を司るという、極めて名誉ある役職である「 高家(こうけ) 」に任じられた 7 。これは、吉良氏が室町時代から受け継いできた足利一門筆頭という由緒と格式が、武家政権である江戸幕府にとって、朝廷に対する権威付けや儀礼秩序の維持に利用価値があると認められた結果であった。

この高家吉良家の系譜こそが、後に元禄赤穂事件の中心人物として歴史にその名を刻むことになる**吉良上野介義央(よしひさ/よしなか)**へと直接繋がっていくのである 8 。

吉良氏のこの「再興」は、領国と軍事力を伴う「戦国大名」としての復活ではなかった。それは、武力を完全に剥奪された代わりに、その血筋というブランドによって、儀礼と格式を司る「文化的権威」へと変質を遂げた姿であった。これは、徳川家康が創り上げた新たな天下秩序の中で、旧来の名門がいかにして「無力化」され、そして巧みに「再利用」されていったかを示す、典型的な事例と言えるだろう。

結論:戦国史における三河吉良氏の変容 ― 権威から格式へ

本報告書で詳述してきた三河吉良氏の戦国時代における軌跡は、日本の歴史が中世から近世へと大きく転換する時代の縮図であった。

第一に、足利一門筆頭という「御一家」の栄誉に輝いた吉良氏の権威が、実力主義が支配する戦国の世において、いかに脆弱なものであったかが明らかになった。その高い格式は、一族を守る強固な盾とはならず、むしろ周辺勢力の介入を招き、内部対立を深刻化させる要因として作用した。

第二に、吉良義堯の子である義安と義昭の兄弟が下した、それぞれ織田方と今川方につくという選択は、彼ら個人の決断であると同時に、大国の代理戦争に翻弄される地方豪族の悲劇そのものであった。この兄弟の相克が、結果的に一族の運命を決定的に分けた。

最終的に、吉良義昭が徳川家康に敗れ、戦国大名としての吉良氏が三河の地で終焉を迎えたことは、単なる一族の敗北史ではない。それは、血筋という旧来の「権威」が、実力で天下を目指す新たな「権力」の前に屈服したことを示す象徴的な出来事であった。

しかし、吉良氏の物語はそこで終わらなかった。家康は、敵対した義昭の系統を滅ぼす一方で、自らと縁戚関係にある義安の系統を「高家」として取り立てた。これは、吉良氏が持つ武力を完全に無力化し、その代わりに彼らの「格式」という無形の資産を、新たな江戸幕府の儀礼的秩序の中に再利用する、巧みな国家統治術であった。

結論として、三河吉良氏の物語は、ある名門一族が経験した「死と再生」のドラマである。武家としての吉良氏は三河で一度死に、その権威は武力から切り離された。しかし、その格式は江戸の儀典の中で新たな役割を与えられ、歴史の中に生き続けることになったのである。それは、戦国という時代が、中世的な価値観を破壊し、近世的な秩序へと再編していくダイナミックな過程そのものを、見事に映し出している。

引用文献

- 吉良義堯 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%A0%AF

- 吉良義元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%85%83

- 吉良氏の歴史 - 西尾市 https://www.city.nishio.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/112/030206.pdf

- 名門の一族なんだわ - 織田信長と戦国武将 http://1kyuugoukaku.blog.fc2.com/blog-entry-12.html

- 吉良義昭を攻撃し今川家から離反(「どうする家康」14) - 気ままに江戸 散歩・味・読書の記録 https://wheatbaku.exblog.jp/32879459/

- 武家家伝_吉良氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kira_k.html

- 足利一門の武家の名門「吉良氏」とは?|Spicy-Jack - note https://note.com/spicy_jack/n/n4ed5467c2e32

- 吉良 義安 | 歴史 - みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/kirayoshiyasu.html

- 吉良家 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/kouke/02kira.htm

- 武家家伝_三河吉良氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/3kira_k.html

- 吉良氏 8 0 0 年祭 - 西尾市 https://www.city.nishio.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/337/20190312-141311.pdf

- 郷土士の歴史探究記事 その9 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-04d7.html

- 【家系図】今川義元は足利氏の末裔?今川氏のルーツとその歴史 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/70

- 御一家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E4%B8%80%E5%AE%B6

- 三河平定を目前に暗殺された「松平清康」。家康が憧れた祖父の波乱万丈人生とは https://sengoku-his.com/93

- 吉良義堯 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/map/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%A0%AF

- 吉良上野介の先祖・吉良義昭の辿った生涯|家康に反旗を翻した名家の武将【日本史人物伝】 https://serai.jp/hobby/1110673

- 吉良義昭 | 歴史 - みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/kirayoshiaki.html

- 吉良義堯(きらよしたか)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=8B05

- 吉良義尭(きら よしたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%B0%AD-1071096

- 【吉良義安】今川義元に2度の“逆心” | 戦国きらら隊 https://ameblo.jp/8omote/entry-11272504626.html

- G358 吉良義安 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/G358.html

- マイナー武将列伝・長坂信政 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/gokuh/ghp/busho/bu_0015.htm

- 吉良義昭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E6%98%AD

- 松平家康に敵対した吉良義昭~三河一向一揆~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/sengoku/ikusa/mikawa-ikki-kira.html

- 【戦国時代】名族吉良氏の没落 https://ameblo.jp/8omote/entry-11163244076.html

- 吉良上野介の先祖・吉良義昭の辿った生涯|家康に反旗を翻した名家の武将【日本史人物伝】 https://serai.jp/hobby/1110673/2

- 愛知の城 東条城 https://shiro200303.sakura.ne.jp/Tojo.html

- 家康を辿る城旅「東条城」!西三河攻略へ"藤波畷の戦い"勇将富永伴五郎と激闘の果て https://favoriteslibrary-castletour.com/aichi-tojojo-fujinaminawate/

- 藤波畷の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%B3%A2%E7%95%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 【B-AC010a】藤波畷古戦場 https://www.his-trip.info/siseki/entry1159.html

- 善明堤の戦い https://cms.oklab.ed.jp/el/nanbu/index.cfm/7,240,c,html/240/20190304-162416.pdf

- 三河一向一揆(その4)吉良氏の里 - 徳川家康で学ぶ科学・技術 https://ieyasu.hatenablog.jp/entry/2023/03/28/045640

- 【どうする家康】実はまだ死んでない!元康に裏切られた吉良義昭(演:矢島健一)はその後どうなった? | 歴史・文化 - Japaaan - ページ 2 https://mag.japaaan.com/archives/193983/2

- 吉良義昭(きら よしあきら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E6%98%AD-1071092

- 三河一向一揆 についての補足説明 https://okazaki.genki365.net/group_1043/assets/3-%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-Ver2.pdf

- 【吉良義昭】中世吉良氏340年の歴史に幕 | 戦国きらら隊 https://ameblo.jp/8omote/entry-11298481464.html

- 吉良氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E6%B0%8F

- 吉良義安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%AE%89

- 吉良義定とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%AE%9A

- 名門吉良家の居城 東条城 - 日々の探索 https://sh.tutujigaoka.net/2019/11/03/%E5%90%8D%E9%96%80%E5%90%89%E8%89%AF%E5%AE%B6%E3%81%AE%E5%B1%85%E5%9F%8E%E3%80%80%E3%80%80%E6%9D%B1%E6%9D%A1%E5%9F%8E/

- 「どうする家康」の吉良義昭は、吉良上野介の先祖 - 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/column-38562/

- 吉良義央 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%89%AF%E7%BE%A9%E5%A4%AE