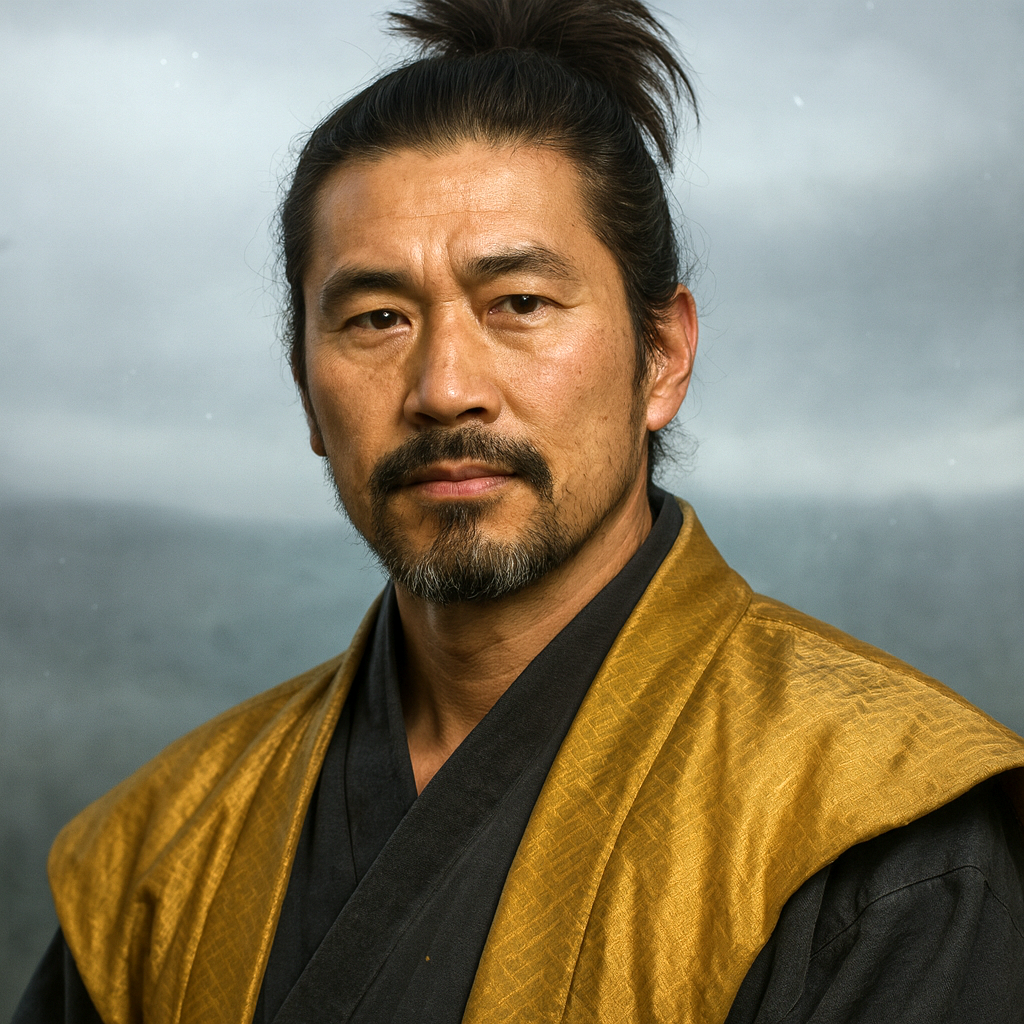

向井忠勝

向井忠勝は徳川水軍の将。父・正綱の築いた基盤を継ぎ、大坂の陣で活躍。幕府の御船手頭として安宅丸を建造し、日本の海事技術発展に貢献した。

徳川水軍の将、向井忠勝 ― 戦、技、そして野心の生涯

序論:徳川水軍の中核を成した「海の将監」

江戸幕府初期、徳川家の海上戦力を一手に担い、その権威を大洋に示した一人の武将がいた。その名は向井将監忠勝(むかい しょうげん ただかつ)。彼の名は、大坂の陣における水軍の将としての武功や、幕府史上最大の御座船「安宅丸」を建造した名手として、断片的には知られている。しかし、その生涯を深く掘り下げると、単なる一武将に留まらない、極めて多面的で複雑な人物像が浮かび上がってくる。

本報告書は、向井忠勝という人物を、戦国時代の武力主義から江戸幕府の官僚機構へと移行する時代のダイナミズムの中に位置づけ、その生涯を包括的かつ徹底的に解明することを目的とする。彼の出自から、父・正綱が築いた礎、大坂の陣での戦功、幕府「御船手頭」としての職責、そして類稀なる造船技術者としての業績までを網羅的に検証する。さらに、伊達政宗の遣欧使節船建造への関与から垣間見える国際的視野と、鎖国体制へと向かう時代の潮流の中で抱いたであろう個人的な葛藤にも光を当てる。

向井忠勝の生涯は、戦国時代の「海賊衆」の系譜を継ぎながら、泰平の世における幕府の海上権威の象徴へと変貌を遂げた徳川水軍の歴史そのものを体現している 1 。武人としての勇猛さ、官僚としての統率力、そして技術者としての創造性を一身に体現した彼の軌跡を追うことは、近世日本の海洋政策の変遷と、その時代に生きた一人の卓越したテクノクラートの実像を理解する上で、不可欠な作業である。

表1:向井忠勝の生涯と関連年表

|

西暦 |

和暦 |

年齢 |

向井忠勝の動向及び関連事項 |

国内外の主要な出来事 |

|

1582 |

天正10 |

0 |

5月15日、向井正綱の長男として誕生 1 。 |

本能寺の変。武田氏滅亡、父・正綱が徳川家康に仕える 4 。 |

|

1597 |

慶長2 |

16 |

徳川秀忠に召し出され、近習として仕える 1 。 |

|

|

1600 |

慶長5 |

19 |

|

関ヶ原の戦い。 |

|

1601 |

慶長6 |

20 |

相模国内に500石を拝領し、御召船奉行となる 5 。 |

|

|

1613 |

慶長18 |

32 |

伊達政宗のガレオン船「サン・ファン・バウティスタ号」建造に協力。家来を乗船させ海外渡航を試みる 6 。 |

慶長遣欧使節が月ノ浦を出帆。 |

|

1614 |

慶長19 |

33 |

大坂冬の陣に水軍の将として参陣。伝法口の海戦で功を挙げる 2 。 |

大坂冬の陣が勃発。 |

|

1615 |

元和元 |

34 |

大坂夏の陣に参陣。 |

大坂夏の陣、豊臣氏滅亡。 |

|

1616 |

元和2 |

35 |

|

徳川家康、死去。 |

|

1617 |

元和3 |

36 |

大坂の陣の戦功により、三浦・上総で2000石を加増される 4 。 |

|

|

1624 |

寛永元 |

43 |

父・正綱が死去。家督と遺領を継ぎ、合わせて5000石を知行する 1 。 |

|

|

1631 |

寛永8 |

50 |

将軍・秀忠の命により、巨大御座船「安宅丸」の建造に着手 8 。 |

|

|

1632 |

寛永9 |

51 |

|

徳川秀忠、死去。 |

|

1634 |

寛永11 |

53 |

「安宅丸」を竣工させる 8 。 |

|

|

1635 |

寛永12 |

54 |

|

武家諸法度改定。大船建造の禁(第二次鎖国令)。 |

|

1637 |

寛永14 |

56 |

江東区深川に陽岳寺を開基 10 。 |

島原の乱が勃発。 |

|

1641 |

寛永18 |

60 |

10月14日、死去。陽岳寺に葬られる 1 。法名「陽岳寺殿天海玄祐居士」 12 。 |

|

第一章:向井一族の礎 ― 伊勢から徳川の麾下へ

向井忠勝という人物を理解するためには、まず彼がその背に負う一族の歴史と、父・正綱が築き上げた徳川家における確固たる地位を把握することが不可欠である。向井氏は、単なる戦国期の海賊衆ではなく、由緒ある家系と、幾多の戦乱を乗り越えてきた海のプロフェッショナルとしての矜持を持っていた。

一族の出自と系譜

向井一族のルーツは、清和源氏足利氏流仁木氏族に遡るとされる 13 。その発祥の地は、伊賀と伊勢の国境に位置する伊賀国向庄、後の伊勢国鈴鹿郡関町加太向井と比定されている 13 。『清和源氏向系図』によれば、その始祖は仁木義長の子、四郎尾張守長宗と伝えられており 4 、戦国時代に台頭した多くの武家と同様、自らの権威を由緒ある家系に求める意識があったことが窺える。このことは、後に幕府内で向井家が特別な地位を築く上で、無形の資産となった可能性は否定できない。

父・向井正綱の軌跡 ― 徳川水軍の創設者

忠勝の父、向井兵庫助正綱こそ、徳川水軍の事実上の創設者であった。正綱の父・正重の代に駿河へ渡海し、今川義元に仕えた後、永禄11年(1568年)に甲斐の武田信玄からの招聘に応じ、その水軍編成に参画した 12 。武田水軍の中核を担った正綱は、天正8年(1580年)、駿河湾の千本浜沖で北条水軍と対峙した際に、その真価を発揮する。主君・武田勝頼から敗色濃厚として陸戦への転換を命じられた際、正綱は「舟を捨てては海賊の名がすたる」とこれを拒否し、海戦を続行して見事勝利を収めた 12 。この逸話は、特定の主君への盲目的な忠誠よりも、自らの専門技能と戦況判断を優先する、海のプロフェッショナルとしての彼の強烈な自負心とアイデンティティを物語っている。

この専門家としての矜持こそが、彼の運命を切り開いた。天正10年(1582年)に武田氏が滅亡し、正綱が浪人となると、徳川家康はすぐさま本多作左衛門重次を通じて彼を召し抱えた 4 。当初の食禄は二百俵に過ぎなかったが 13 、家康は正綱の持つ海戦のノウハウと統率力を高く評価していた。家康の麾下に入った正綱は、伊豆攻めや小牧・長久手の戦いなどで戦功を重ね、小田原征伐では家康の御座船を預かるほどの信頼を得るに至った 12 。

家康の関東入府に伴い、正綱は小浜景隆、間宮高則、千賀某と共に「船手四人衆」の一人として、相模・上総に合わせて二千石を与えられ、三浦半島南端の三崎を拠点とする御船奉行に任じられた 13 。ここに、徳川水軍の中核としての向井家の歴史が本格的に幕を開けたのである。

政略の絆 ― 長谷川氏との重層的な姻戚関係

向井氏の発展を語る上で、大和国出身で関東代官頭にまで栄達した長谷川氏との深い姻戚関係は看過できない。この関係は、単なる血縁を超えた、徳川政権初期における軍事と行政・経済の戦略的パートナーシップを形成していた。

向井家と長谷川家の結びつきは、少なくとも二代にわたる重層的なものであった。まず、忠勝の父・正綱の正室は、長谷川長久の娘であった。さらに、その長谷川長久の子である長谷川長綱は、正綱と共に家康に仕え、海運と民政に長けた能吏として関東代官頭の重職を担った。そしてこの関係は次代にも引き継がれ、忠勝自身も長谷川長綱の娘を妻に迎えている 1 。

この緊密なネットワークは、向井家にとって計り知れない力となった。向井家が海上における軍事・警備を担い、長谷川家が陸上における民政・経済を司る。この連携体制は、徳川政権の安定化に寄与すると同時に、向井家が幕府内で大規模なプロジェクト(後の安宅丸建造など)を遂行する上での強力な政治的・経済的基盤となったのである。忠勝の華々しい活躍の背景には、個人の才覚のみならず、この強固な姻戚ネットワークが存在したことは疑いようがない。

表2:向井氏及び関連一族の主要な姻戚関係

|

人物(家) |

関係 |

人物(家) |

備考 |

|

向井正綱 |

妻 |

長谷川長久の娘 |

忠勝の母 1 。 |

|

向井正綱 |

義兄 |

向井政勝 |

長谷川長久の子で、正綱の父・正重の養子 14 。 |

|

向井忠勝 |

妻 |

長谷川長綱 の娘 |

長谷川長綱は関東代官頭。正綱の義理の兄弟にあたる 1 。 |

第二章:忠勝の台頭 ― 秀忠への出仕と大坂の陣

父・正綱が築いた基盤の上に、向井忠勝は自らの武功と将軍からの信頼によって、その地位をさらに盤石なものとしていく。特に、徳川の世を決定づけた最後の大規模戦闘である大坂の陣は、彼が水軍指揮官としての能力を天下に示す絶好の機会となった。

若き日の忠勝 ― 秀忠への近侍

天正10年(1582年)に生まれた忠勝は、慶長2年(1597年)、16歳の若さで徳川秀忠に召し出され、その近習として仕え始めた 1 。この人事は、向井家にとって極めて戦略的な意味合いを持っていた。父・正綱が当代の覇者である家康に仕える一方で、嫡男の忠勝が次代の将軍となる秀忠に近侍する。これは、権力移行期に起こりうるリスクを分散し、徳川政権への忠誠を二重に保証することで、向井家の安泰と将来を確実にするための巧みな布石であった。

忠勝個人の能力もまた、早くから高く評価されていた。慶長6年(1601年)には、父の知行とは別に、相模国内において500石を拝領し、将軍の乗船を管理する御召船奉行に任じられている 5 。これは、彼が単なる七光りの跡継ぎではなく、秀忠から直接の信頼を得た有能な側近であったことを示している。

大坂湾の制圧 ― 大坂冬の陣・夏の陣における水軍指揮

慶長19年(1614年)に大坂の陣が勃発すると、忠勝は父・正綱と共に、九鬼守隆らと幕府水軍の中核として参陣した 3 。彼らに与えられた最大の戦略目標は、大坂城の生命線である大坂湾の制海権を完全に掌握し、海上からの兵糧や兵員の補給路を遮断することにあった 20 。

忠勝の戦術家としての才覚は、緒戦である木津川口の戦いで遺憾なく発揮される。

- 伝法口への奇襲: 慶長19年11月16日、忠勝は九鬼守隆らと共に約150艘の船団を率いると、豊臣方が手薄とみていた伝法口に奇襲攻撃を敢行し、これを占拠した 7 。この機先を制した一撃は、豊臣方水軍に大きな混乱をもたらした。

- 陸海共同作戦: 続く11月19日、忠勝の部隊は徳川義直(尾張藩主)や池田利隆らの軍勢と共に伝法川口の新家を制圧 20 。これは、蜂須賀至鎮ら陸上部隊による木津川口砦の攻略と連動した、陸海共同での包囲網形成作戦の一環であった。

- 制海権の確立: 11月25日には野田口で、26日には九鬼守隆が福島口で豊臣水軍と交戦し、敵船数艘を撃沈、あるいは拿捕する戦果を挙げた 7 。これにより、大坂湾は完全に徳川方の支配下に入り、大坂城は海上から孤立させられた。

忠勝は冬・夏の両陣を通じて奮戦し、敵船を奪うなどの武功を立てたと記録されている 12 。この大坂の陣における水軍の働きは、大坂城を兵糧攻めに追い込む上で決定的な役割を果たし、戦いの帰趨に大きな影響を与えた。

知行の拡大と地位の確立

大坂の陣における輝かしい戦功は、戦後、正当に評価された。元和3年(1617年)2月、忠勝は相模国三浦郡内の26ヵ村、上総国望陀郡内の4ヵ村において、合計二千石の加増を受けた 4 。

寛永元年(1624年)に父・正綱が亡くなると、忠勝は家督と共に父の遺領を相続。これにより、自身の知行と合わせて5000石を知行する大身旗本となった 1 。これは、徳川幕府の船手を司る筆頭としての向井家の地位を、名実ともに不動のものとするものであった。大坂の陣は、忠勝にとって、父から受け継いだ家をさらに飛躍させる決定的な転機だったのである。

第三章:将軍家の海を司る ― 御船手頭としての職責

大坂の陣が終結し、世が泰平へと向かう中で、向井忠勝と彼が率いる水軍の役割もまた、軍事的なものから、幕府の権威を維持・演出するための行政的・儀礼的なものへと大きく変質していく。忠勝はこの時代の要請に巧みに適応し、江戸幕府の「御船手頭」として、その職責を全うした。

江戸幕府「御船手頭」の制度と役割

御船手頭は、職制上は若年寄に属し、幕府が保有するすべての船舶の管理、海上輸送、そして江戸湾を中心とする海上警備を統括する重要な役職であった 21 。その職務は多岐にわたった。

- 平時の職務:

- 儀礼と威光の演出: 最も重要な任務の一つが、将軍の御座船の管理・運用であった。将軍が隅田川などで鷹狩りを行う際の船の差配や、諸大名を招いての船遊びの接待など、将軍家の威光を内外に示す典礼係としての役割を担った 12 。これは、戦乱の終結後、軍事力に代わって儀礼が重要な統治手段となったことを象徴している。

- 海事行政: 町奉行から引き渡された罪人を伊豆諸島へ輸送する「遠島送り」や、年に一度、品川湊に入港する諸国の廻船数を調査・報告する業務、水路の整備など、広範な海事行政を担った 12 。

- 技術の伝承: 配下の船手同心や水主に対し、操船技術や、向井家が祖とされる「向井流」泳法の指導・訓練を定期的に行った 15 。

- 有事の職務: 泰平の世にあっても、江戸湾の防衛は御船手頭の根幹的な任務であった。忠勝は父・正綱が築いた三崎・走水の番所に加え、下田にも奉行所を設置させ、江戸湾の防衛ラインを完成させた 23 。また、1640年からは九州・四国への巡回も職務に加えられ、幕府の海上支配を全国に及ぼす役割も担うようになった 21 。

世襲される将監 ― 向井家の特権的地位

御船手頭の役職には複数の旗本が任じられたが、その中でも向井家は別格の存在であった。向井家は御船手頭の筆頭とされ、この職を唯一世襲することが許されていたのである 12 。

この特権的地位の象徴が「将監」の官名であった。この名を最初に称したのは忠勝であり、以後、幕末に至る11代の間、向井家当主は代々「将監」を名乗った 1 。向井家は他の船手頭よりも多くの、同心130名、水主84名を抱えることが許され 21 、江戸城防衛の要として、その屋敷は日本橋兜町周辺に集中して配置された。これらの屋敷群は、その出自と役割から、当時の人々から畏敬と少しの揶揄を込めて「海賊屋敷」と俗称されていた 12 。この呼称は、彼らが幕府の正規の役人でありながら、その専門性と武威によって、一般の武士とは一線を画す存在と見なされていたことを示唆している。

領主としての一面 ― 知行地の経営

忠勝の能力は、海の上だけに留まらなかった。彼は優れた領主でもあった。戦乱が終わり、武功を立てる機会がなくなると、彼はそのエネルギーを領地の経営へと注いだ。相模国三浦や上総国望陀(現在の君津市周辺)において積極的に新田開発を推進し、大坂の陣の恩賞で得た5000石の知行を、自らの才覚で6000石にまで増加させている 12 。

この事実は、忠勝が過去の栄光に固執するだけの武人ではなく、時代の変化を的確に読み、新たな価値を創造できる現実的なテクノクラート(技術官僚)であったことを証明している。戦場で敵船を沈める能力と、平時に田畑を切り拓く能力。この両方を兼ね備えていたことこそ、彼が泰平の世で成功を収め、向井家の繁栄を確固たるものにできた最大の要因であった。

第四章:造船の名手 ― 木と鉄に込められた野心と威光

向井忠勝の名を不朽のものとしている最大の業績は、その卓越した造船技術と、それを指揮するプロデューサーとしての大規模なプロジェクト遂行能力にある。彼が手掛けた二隻の船、「安宅丸」と「サン・ファン・バウティスタ号」は、それぞれが異なる目的を持ちながら、忠勝という人物の持つ二面性と、彼が生きた時代の光と影を鮮やかに映し出している。

幕府権威の象徴 ― 巨大御座船「安宅丸」建造プロジェクト

寛永期、3代将軍・徳川家光の治世下で、幕府の権威は絶対的なものとなりつつあった。その威光を、海上において可視化する巨大プロジェクトが始動する。それが、幕府史上最大にして最も豪華な御座船「安宅丸」の建造であった。

- 建造の経緯と忠勝の役割: 建造を最初に命じたのは、寛永8年(1631年)に大御所・徳川秀忠であったが、翌年の秀忠の死後、家光がその構想を引き継いだ 8 。家光はこれに自身の好みを反映させ、比類なき絢爛豪華な装飾を施し、「天下丸」と命名した 3 。この空前絶後の国家プロジェクトの総指揮を執ったのが、向井忠勝であった 3 。

- 技術的特徴と規模: 伊豆伊東の湊で建造された安宅丸は、まさに「海に浮かぶ城」であった。その規模と構造は、当時の日本の造船技術の粋を集めたものであった。

表3:御座船「安宅丸(天下丸)」の諸元

|

項目 |

詳細 |

典拠 |

|

別名 |

天下丸 |

3 |

|

建造命令者 |

徳川秀忠(発案)、徳川家光(完成) |

8 |

|

建造総指揮 |

向井将監忠勝 |

3 |

|

竣工年 |

寛永11年(1634年) |

8 |

|

主要寸法 |

竜骨長:125尺(約38m)、肩幅:53.6尺(約16.2m) |

9 |

|

推定排水量 |

1500トン |

9 |

|

推進方式 |

2人掛りの大艪100挺 |

9 |

|

構造的特徴 |

・船体・上構の総銅張り(防火・防虫対策) ・二層の総櫓と船首の二層天守 ・和洋折衷の船型 |

9 |

|

政治的役割 |

将軍の権威を誇示する象徴。実用性よりも威光を重視。 |

9 |

|

末路 |

維持費用の莫大さから、天和2年(1682年)に解体。 |

21 |

- 政治的・文化的意義: 安宅丸は、その巨大さと豪華さゆえに、実用的な戦闘艦としての機能は限定的であった 9 。その真の目的は、将軍の絶対的な権力を天下に示すことにあった。その威容は富士山に、豪華さは日光東照宮に比肩されるとまで言われ、江戸の名物の一つとなった 9 。しかし、その威光を維持するための費用は莫大であり、財政引き締めを推し進めた5代将軍・綱吉の時代に解体される運命にあった 21 。

世界への窓口 ― 伊達政宗の「サン・ファン・バウティスタ号」建造への協力

安宅丸が内向きの権威の象徴であったとすれば、忠勝がそれ以前に関与したもう一隻の船は、彼の外向きの、世界への関心を示すものだった。慶長18年(1613年)、外様大名である仙台藩主・伊達政宗が、支倉常長を大使とする慶長遣欧使節を派遣するために建造した500トン級のガレオン船「サン・ファン・バウティスタ号」。この藩の事業に、幕府の船手頭である忠勝が異例の形で深く協力していたのである 6 。

『伊達貞山公治家記録』などによれば、忠勝は将軍秀忠の内諾のもと、幕府お抱えの公儀大工を建造地の仙台藩領・雄勝に派遣した 6 。さらに驚くべきことに、忠勝は自らの家来10名をこの船に乗船させ、日本商品を託してメキシコとの個人的な貿易まで試みている 6 。これは、単なる幕命の遂行を遥かに超えた、忠勝自身の海外への強い野心と、世界と直接つながりたいという「海の男」としての夢の現れであった。

この二つの船の存在は、忠勝が幕府の忠実な官僚として、内向きの権威の象徴たる「安宅丸」を完璧に造り上げる一方で、一個人の夢として、外向きの世界へ漕ぎ出す「サン・ファン・バウティスタ号」に己の分身を送り込んでいたという、彼の見事な二面性を物語っている。

しかし、その夢は長くは続かなかった。忠勝の造船技術が頂点に達した寛永12年(1635年)、幕府はいわゆる「鎖国令」を発布し、外洋航海が可能な500石以上の大船の建造を原則として禁止する 6 。これにより、忠勝が三浦按針(ウィリアム・アダムス)との交流などを通じて培ったであろう世界レベルの大型船建造技術は 27 、その活躍の場を永久に失うことになった。自らの最高の技術が、自らが仕える主君の政策によって「無用の長物」とされていく。その後の忠勝の胸中には、技術者としての深い悲哀と、絶たれた夢への無念があったに違いない。後世、彼の子孫が「正綱も忠勝も、徳川に仕えながら徳川を嫌っていた」と語ったという伝承の背景には 12 、こうした海の男としての自由な魂を封じられたことへの葛藤があったのかもしれない。

第五章:人物像、その遺産、そして時代の終焉

向井忠勝の生涯は、寛永18年(1641年)、60歳で幕を閉じた 2 。しかし、彼の残した足跡と、彼が築き上げた向井家の伝統は、江戸時代を通じて、そして幕末の動乱期に至るまで、日本の海に大きな影響を与え続けた。

海の男の葛藤 ― 夢と現実

忠勝の人物像を考えるとき、その内面に存在したであろう葛藤を無視することはできない。伊達政宗の遣欧船に託した夢に見られるように、彼は世界へ開かれた海に強い憧憬を抱いていた 6 。しかし、彼が生きた時代は、日本が世界との扉を閉ざし、内向きの安定を志向する「鎖国」の時代であった。

泰平の世が続き、御船手頭の職務が次第に軍事的なものから儀礼的なものへと変質していく中で、かつて大坂湾で敵船を追い詰めた海の武人としての誇りと、目の前の現実との間に、彼は失望を感じていた可能性がある 12 。彼の死は、一個人の生涯の終わりであると同時に、日本の「大航海時代」の可能性が完全に潰え去った、一つの時代の終わりを象徴していたとも言える。

家族と後継者

私生活において、忠勝は長谷川長綱の娘を妻とし、後妻と合わせて11男7女という多くの子宝に恵まれた 19 。しかし、その家督相続は平穏ではなかった。長男の向井正俊(五郎八)は、父・忠勝の勘気を被り、高野山へ蟄居させられたため、家督を継ぐことができなかった 19 。この出来事は、忠勝の厳格な気性、あるいは家庭内に何らかの複雑な事情があったことを窺わせる。

結果として、家督は次男の直宗(忠宗)が継いだが、彼もまた若くして亡くなったため、最終的に五男の向井正方が家を継承し、以後、将監家はこの系統によって幕末まで続いていくこととなる 19 。

江戸に残る忠勝の足跡

忠勝は、現在の東京の都市形成にもその名を刻んでいる。

- 屋敷跡: 江戸における向井将監家の上屋敷は、現在の日本橋兜町、東京証券取引所のある一帯に構えられていた 12 。この周辺は、江戸城の東方を守る水路の要衝であり、他の船手頭の屋敷も集められ、江戸湊の防衛ラインを形成していた。この都市計画における軍事思想は、江戸が平和な首都であると同時に、海からの脅威を常に想定した軍事要塞でもあったことを示している。また、隅田川沿いの箱崎に下屋敷、霊岸島に番所を置くなど 12 、その拠点は江戸の水脈をがっちりと押さえていた。

- 菩提寺と開基: 忠勝は信仰心も篤く、寛永14年(1637年)には自らが開基となって、臨済宗妙心寺派の陽岳寺(東京都江東区深川)を創建した 10 。彼の墓所は同寺にあり、法名は「陽岳寺殿天海玄祐居士」 10 。陽岳寺は向井家代々の菩提寺として、その歴史を今に伝えている。

向井一族のその後と幕末

忠勝が築いた盤石な基盤の上に、彼の子孫は幕末に至るまで代々御船手頭の職を世襲した 1 。江戸時代を通じて「将監」の名は、幕府の伝統的な在来水軍の長を意味する権威あるブランドであり続けた。

しかし、200年以上の泰平を破り、黒船が来航すると、時代の潮流は再び大きく変わる。旧来の和船では西洋の蒸気軍艦に対抗できないことは明らかであった。幕府は軍制改革に着手し、文久2年(1862年)、御船手奉行の職を廃止。代わって近代海軍の養成機関である軍艦操練所を設立した 22 。

この歴史の転換点において、最後の将監となった向井正義は、勝海舟らと共に、新設された軍艦操練所の初代頭取の一人に就任した 22 。これは、戦国水軍の末裔が、その役目を終え、自らが培ってきた海の知見を、新たな時代の近代海軍へと引き継いだ象徴的な出来事であった。忠勝から始まった「将監」の歴史は、日本の海軍史における大きな断絶と連続の結節点に立ち、その幕を閉じたのである。

結論:時代を体現した海のテクノクラート

向井忠勝の生涯を俯瞰するとき、我々は一人の武将の伝記を超えた、時代の肖像を目の当たりにする。彼の人生は、戦国武将の勇猛さ、幕府官僚の忠実さと統率力、そして最先端技術を駆使する技術者の創造性を併せ持った、稀有な軌跡を描いた。

- 多面的な人物像: 彼は、大坂の陣で敵船を沈めた「武人」であり、5000石を超える知行を治め新田開発を行った「領主」でもあった。将軍の威光を巨大船で演出し、広範な海事行政を担った「官僚」であり、同時に、安宅丸やサン・ファン・バウティスタ号の建造に心血を注いだ「技術者(テクノクラート)」、そして世界に夢を馳せた「夢想家」でもあった。これらの複数の顔は、矛盾することなく彼の中に共存し、それぞれの局面で最大限に発揮された。

- 歴史的評価: 向井忠勝は、徳川幕府による日本の統一と国内体制の安定化という巨大な国家プロジェクトにおいて、「海」という領域を担当した最高の専門家であったと言える。彼の活躍と、その内面に秘められたであろう葛藤は、戦国の動乱が終わり、日本が内向きの安定(鎖国)へと向かう時代のダイナミズムと、そこに内在する矛盾そのものを体現している。

彼の物語は、単なる過去の英雄譚ではない。それは、技術が、政治が、そして個人の夢が、時代の大きな潮流の中でいかに交差し、時に輝き、時に翻弄されるかを示す普遍的な実例である。向井忠勝は、近世日本の海洋史を考察する上で欠くことのできない、永遠に記憶されるべき重要人物である。

引用文献

- むかい - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/mukai.html

- 向井忠勝(むかい ただかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%91%E4%BA%95%E5%BF%A0%E5%8B%9D-1114283

- 船の名手 向井忠勝の墓 - 観光スポット - 江東おでかけ情報局 https://koto-kanko.jp/tourism/detail_spot.php?sid=S00084

- REPORT OF THE YOKOSUKA CITY MUSEUM, NO.8 - 三浦半島における向井一族の遺跡 https://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/j8-5_Takahashi_1964.pdf

- 戦国期向井水軍の足跡を辿って(鈴木かほる氏より) - 陽岳寺 http://www.yougakuji.org/archives/560

- 向井将監忠勝と伊達政宗 外国の海へのロマンを追う男たち! by 桜やよい https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2157

- 野田・福島の戦いの解説 - 大坂の陣絵巻 https://tikugo.com/osaka/kassen/noda-k.html

- Untitled - 伊豆・伊東観光ガイド https://itospa.com/lsc/upfile/articleDetail/0000/0061/61_1_file.pdf

- 向井将監忠勝が1634年に建造した安宅丸(あたけまる)は 2017年に歴史を超えて現在に蘇っていた! by 桜やよい | 中央区観光協会特派員ブログ https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2167

- 向井忠勝墓(陽岳寺) - 東京都江東区の歴史 http://tokyokoto.blog.shinobi.jp/%E6%B7%B1%E5%B7%9D/%E5%90%91%E4%BA%95%E5%BF%A0%E5%8B%9D%E5%A2%93%EF%BC%88%E9%99%BD%E5%B2%B3%E5%AF%BA%EF%BC%89

- 陽岳寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%BD%E5%B2%B3%E5%AF%BA

- 向井将監に学ぶ(元東都読売新聞記者 石川明氏より) - 陽岳寺 http://www.yougakuji.org/archives/556

- 武家家伝_向井氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mukai_k.html

- 向井正綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%91%E4%BA%95%E6%AD%A3%E7%B6%B1

- 向井正綱(むかい まさつな)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%91%E4%BA%95%E6%AD%A3%E7%B6%B1-1114299

- 戦国期武田水軍向井氏について(鈴木かほる氏より) - 陽岳寺 http://www.yougakuji.org/archives/552

- 江戸の海防を任された徳川家康の水軍編成のブレーン船奉行・向井正綱とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/27921

- www.rekishijin.com https://www.rekishijin.com/27921#:~:text=%E6%AD%A3%E7%B6%B1%E3%81%AF%E3%80%81%E5%AE%B6%E5%BA%B7%E3%81%8B%E3%82%89,%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%82%82%E6%8B%85%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

- 向井忠勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%91%E4%BA%95%E5%BF%A0%E5%8B%9D

- 大坂冬の陣 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/OosakaFuyuNoJin.html

- 船手頭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E6%89%8B%E9%A0%AD

- 向井将監忠勝の子孫と忠勝開基の深川陽岳寺向井家菩提寺との ... https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2102

- 江戸期における浦賀の役割の変遷 The Role Transitions of Uraga Port in Tokugawa Era https://tama.repo.nii.ac.jp/record/147/files/201401800124.pdf

- 安宅丸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AE%85%E4%B8%B8

- 安宅船 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AE%85%E8%88%B9

- 三浦按針に始まる日本初西洋式帆船航海と https://www.kaiyo-kai.com/cms/wp-content/uploads/2019/06/190611_kouen_PDF-2.pdf

- 徳川家康の三浦半島【浦賀・三崎・金沢八景】長谷川長綱×三浦按針×向井水軍 https://miurahantou.jp/tokugawa-ieyasus-miurahantou/

- 概説 - 向井水軍ゆかり https://mukai.anjintei.jp/mn-00-gaisetsu.html

- 向井将監上屋敷跡|中央区日本橋兜町|東京都 https://mukai.anjintei.jp/mn-13102-14.html

- 『御船手奉行、向井忠勝の墓』by tenkuusogo|陽岳寺のクチコミ【フォートラベル】 https://4travel.jp/dm_shisetsu_tips/15028171