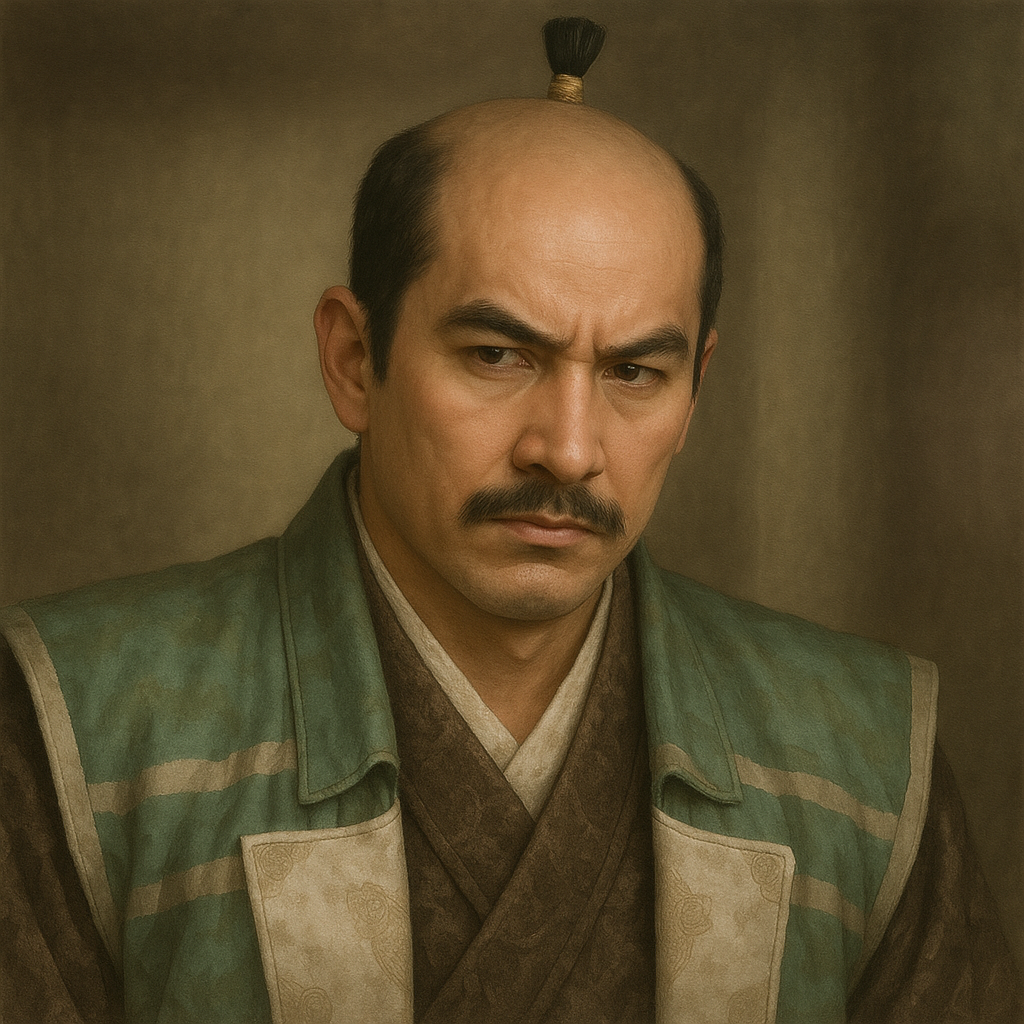

和田惟政

和田惟政は甲賀出身の武将。足利義昭を擁立し、織田信長に重用され摂津高槻城主・京都代官となる。フロイスから「都の副王」と称され、キリスト教を保護。白井河原で戦死。

和田惟政:戦国乱世に現れた「都の副王」

序論:和田惟政、戦国乱世に現れた「都の副王」

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけて、目まぐるしく変転する畿内政局の中心で活動した武将、和田惟政(わだこれまさ)の生涯と事績を、現存する史料に基づき多角的に検証し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。享禄3年(1530年)の生まれとされる惟政は 1 、元亀2年(1571年)にその生涯を閉じるまで、室町幕府の終焉と織田信長による天下統一事業の黎明期という、日本史における一大転換点に身を置いた。

近江国甲賀郡の土豪出身でありながら、将軍足利義昭の擁立に尽力し、次いで織田信長の信頼を得て摂津国の高槻城主、さらには京都代官の一翼を担うなど、中央政界で重要な地位を占めた。特に、宣教師ルイス・フロイスとの親交を通じてキリスト教を保護し、フロイスから「都の副王」とまで評されたことは、当時の武将としては異色の存在であったと言える 3 。

しかし、その栄光は長くは続かず、白井河原の戦いにおける壮絶な戦死によって、和田氏の勢力もまた急速に終焉を迎えることとなる。本報告では、惟政の出自からその最期、そして彼を取り巻く足利義昭、織田信長、松永久秀、三好三人衆、池田氏、荒木村重といった同時代の主要人物との複雑な関係性、さらにはキリスト教との関わりといった側面に焦点を当て、彼の短いながらも濃密な生涯を詳細に追う。これにより、戦国時代の畿内政治史における和田惟政の位置づけを明確にし、彼が生きた時代の特質と、その中で彼が果たした役割の今日的意義を考察する。

以下に、和田惟政の生涯を概観するための略年表を掲げる。

【表1】和田惟政 略年表

|

年代(西暦) |

和暦 |

出来事 |

典拠例 |

|

1530年 |

享禄3年 |

近江国甲賀郡和田村にて誕生(推定)。父は和田宗立(惟助)。 |

1 |

|

(不明) |

|

近江守護・六角氏に仕える。 |

1 |

|

(天文年間後期か) |

|

室町幕府13代将軍・足利義輝に仕える(父の代からとも)。 |

1 |

|

1565年 |

永禄8年 |

5月、永禄の変。足利義輝横死。7月、惟政ら、一条院覚慶(後の足利義昭)を奈良から救出し、甲賀の自邸に保護。 |

1 |

|

1565年~1568年 |

永禄8年~11年 |

足利義昭に従い、若狭武田氏、越前朝倉氏などを頼る。義昭の使者として織田信長と交渉。 |

2 |

|

1568年 |

永禄11年 |

9月、織田信長、足利義昭を奉じて上洛。10月、義昭が第15代将軍に就任。惟政、摂津国芥川城主となる。池田勝正、伊丹親興と共に摂津三守護と称される。 |

1 |

|

1569年 |

永禄12年 |

1月、本圀寺の変。三好三人衆の襲撃から義昭を守る。芥川城を高山飛騨守に預け、高槻城に移る。京都代官を兼務。ルイス・フロイスを織田信長に紹介。 |

2 |

|

1570年頃 |

元亀元年頃 |

信長の勘気を被り一時蟄居するも、後に許され地位回復、加増。 |

3 |

|

1570年 |

元亀元年 |

6月、姉川の戦いに織田方として参陣(異説あり)。8月~9月、野田・福島の戦いに織田軍の主力として参戦。 |

3 |

|

1571年 |

元亀2年 |

8月28日、白井河原の戦いにて、荒木村重・中川清秀らの軍勢と戦い討死。享年42。 |

1 |

この年表は、和田惟政の生涯における主要な転換点と活動を時系列で整理したものである。彼の人生が、当時の政治的激動と密接に連動していたこと、そして彼自身がその中で重要な役割を担っていたことを示している。各出来事の詳細は、本報告書の本文中でさらに深く掘り下げていく。

出自と初期の動向

和田惟政の生涯を理解する上で、その出自と初期の活動は重要な手がかりを与える。彼は、戦国時代の畿内近国において特異な存在感を示した甲賀武士団の一員であり、その地域的背景と家系の影響は、後の彼の行動様式や人脈形成に少なからぬ影響を与えたと考えられる。

近江甲賀の土豪・和田氏

和田惟政は、享禄3年(1530年)に近江国甲賀郡和田村(現在の滋賀県甲賀市甲賀町和田)で生まれたとされている 1 。和田氏は、この甲賀の地に根を張る有力な土豪であり、鎌倉時代以来の歴史を持つとされる。甲賀郡は、伊賀国と並び、独自の地域的結合と戦闘技術で知られる甲賀武士の本拠地であった。甲賀武士団は、特定の守護大名に全面的に服属するというよりは、状況に応じて複数の勢力と結びつき、あるいは独立性を保ちながら活動する傾向があった。和田氏は、甲賀武士五十三家、その中でも特に有力とされる二十一家(「甲賀二十一家」または「山南二十一家」、山南六家とも称される)の一つに数えられる名家であった 5 。このような家柄は、惟政が若くして地域の有力者として頭角を現す素地となったであろう。

甲賀という土地は、京都と東国を結ぶ交通の要衝に位置し、また山間部が多いためゲリラ戦術や情報収集活動に長けた人材を多く輩出した。惟政が後に示す交渉力や政治的立ち回り、さらには足利義昭の危機的状況における迅速な行動には、こうした甲賀武士としての経験や、地域に根差した情報網が影響していた可能性は十分に考えられる。彼の生涯を通じて見られる、危機察知能力や柔軟な対応力は、甲賀という環境で培われた資質であったのかもしれない。

父・和田宗立(惟助)とその影響

惟政の父は、和田宗立(そうりゅう)、諱は惟助(これすけ)と伝えられている 1 。『寛政重修諸家譜』などでは宗立、一方で「和田系図」や『諸家系図纂』では伊賀守惟助と記されている 1 。宗立は、天文18年(1549年)、42歳の時に伊賀国「かけの谷」で討死したとされる 1 。

重要なのは、惟政の父の代に、和田氏が室町幕府13代将軍・足利義輝に仕えるようになったという点である 2 。この主従関係が成立した時期については、天文22年(1553年)に義輝が三好長慶の勢力に追われて京都を離れ、近江の守護大名・六角義賢を頼って亡命していた時期と推定されている 6 。この義輝の近江滞在中に、和田氏と足利将軍家の間に接点が生まれ、幕府の直臣である奉公衆としての地位を得たと考えられる。

父・宗立の幕府への出仕は、和田惟政自身のその後のキャリアにとって決定的な意味を持った。地方の土豪であった和田氏が、中央政界へ進出する足がかりを築いたのが宗立の時代であり、惟政はその基盤を受け継ぐ形で、若くして将軍義輝に仕える道が開かれたのである。また、父が伊賀という隣国で戦死したという事実は、和田氏が当時から畿内近国の複雑な政治的・軍事的紛争に深く関与していたことを示唆しており、惟政もまたそうした緊張感の中で成長したことがうかがえる。

六角氏への臣従と室町幕府への接近

和田惟政は、当初、本拠地である近江国の守護大名・六角氏の被官であった 1 。六角氏は南近江を中心に強大な勢力を誇り、甲賀の国人衆の多くもその支配下にあった。しかし、前述の通り、父・宗立の代から室町幕府との関係を深め、将軍足利義輝に仕えるようになった。これにより、惟政もまた六角氏の被官という立場から、将軍直属の幕臣へとその地位を変化させていったと考えられる。

一部の史料、例えば『改訂新版 世界大百科事典』では、惟政が義輝に仕えたという点について「確実な根拠はない」との記述も見られる 2 。しかし、『朝日日本歴史人物事典』や中国語版Wikipedia、その他の多くの資料では義輝への仕官が記されており 1 、本報告では複数の史料で言及されている点を重視し、義輝に仕えたという立場を採用する。

六角氏の家臣から将軍家直臣への転身は、和田氏にとって大きなステップアップであった。それは単に仕える主君が変わったというだけでなく、活動の舞台を地方から中央へと移し、より大きな政治的影響力を持つ機会を得たことを意味する。戦国時代において、武将が自らの家と勢力を維持・発展させるために、より有力な主君を求めて流動的に動くことは珍しくなかった。惟政のこの選択もまた、そうした時代背景の中で、自らの将来を見据えた戦略的な判断であったと言えるだろう。この幕臣としての立場が、後の足利義昭救出という歴史的行動へと繋がっていくのである。

足利義昭の擁立と幕政への参画

和田惟政の生涯において、最初の大きな転機となったのは、永禄の変後の足利義昭(当時は覚慶)の救出と、その後の将軍擁立への貢献である。この一連の行動は、惟政を歴史の表舞台へと押し上げ、彼の政治的キャリアの出発点となった。

永禄の変と覚慶(足利義昭)の救出劇

永禄8年(1565年)5月19日、室町幕府13代将軍・足利義輝が、家臣であった松永久秀と三好三人衆(三好長逸・三好政康・岩成友通)らによって二条御所で襲撃され、殺害されるという衝撃的な事件が発生した(永禄の変) 1 。この政変により、室町幕府の権威は決定的に失墜し、畿内は再び混乱の渦に巻き込まれた。

この時、義輝の弟で、仏門に入り奈良の興福寺一条院の門跡となっていた覚慶(後の足利義昭)もまた、松永久秀らによってその身柄を監視下に置かれることとなった 1 。次期将軍候補として、あるいは対抗勢力に担がれる可能性のある人物として、その動向が注目されていたためである。和田家の家伝によれば、当時、惟政は義輝の不興を買って近江国甲賀郡和田村で謹慎を命じられていたため、この政変の難を逃れることができたという 6 。

事件を知った和田惟政は、細川藤孝(幽斎)、伊賀を拠点とする仁木義政ら、義輝の旧臣たちと連携し、覚慶の救出計画を主導した 1 。同年7月28日、彼らは巧みに覚慶を一条院から脱出させ、惟政は覚慶を自身の本拠地である甲賀の和田館に迎え入れ、保護した 1 。この救出劇における惟政の主導的な役割は、彼の子孫に伝来した「和田家文書」によっても裏付けられている 8 。

この義昭救出という行動は、惟政にとって大きな賭けであった。失敗すれば自らの命も危うくなる危険な任務であったが、成功すれば次期将軍候補の最大の恩人となり、将来の政治的地位を大きく向上させる可能性を秘めていた。惟政のこの決断は、単なる旧主への忠義心からだけでなく、混乱する政局の中で自らの活路を見出そうとする、戦国武将らしい現実的な政治判断も含まれていたと推察される。結果として、この功績により惟政は義昭の深い信頼を得ることになり、彼のその後の運命を大きく左右する第一歩となった。

義昭の流浪と上洛への道筋における惟政の役割

甲賀の和田館に保護された覚慶は、その後、還俗して足利義秋(後に義昭と改名)と名乗り、将軍就任と幕府再興を目指して活動を開始する 17 。しかし、その道のりは平坦ではなかった。惟政は義昭に付き従い、まずは義昭の妹婿であった若狭国の武田義統を頼り、次いで越前国の朝倉義景のもとへと庇護を求めて各地を流浪した 2 。

この困難な流浪の時期を通じて、和田惟政は義昭の側近として常にその傍らにあり、軍事的な警護だけでなく、諸大名との交渉においても重要な役割を担った。特に、当時美濃国を平定し勢力を伸張しつつあった織田信長との連携は、義昭の上洛と将軍就任にとって不可欠であった。惟政は義昭の使者として信長のもとへ赴き、上洛への協力を取り付けるための交渉を行った 3 。永禄9年(1566年)6月11日付とされる、義昭が惟政に対して「自分の使者として信長と会うように」と命じた自筆の書状が現存しており、これは惟政が信長との交渉において中心的な役割を担っていたことを示す貴重な史料である 4 。

当初、義昭と惟政は近江の六角義賢を味方につけ、さらに六角氏と共に信長や浅井長政、斎藤龍興らを自陣営に引き込もうと画策していた 6 。しかし、六角氏や斎藤氏が離反したことで、この計画は頓挫し、義昭は近江を離れざるを得なくなった。このような状況下で、最終的に信長との同盟を成立させ、上洛への道筋をつけた惟政の外交手腕と行動力は高く評価されるべきである。彼は、義昭にとって単なる庇護者ではなく、最も信頼できる戦略家の一人として、その苦難の時期を支え続けた。

義昭政権下での地位と活動

永禄11年(1568年)9月、ついに織田信長に擁立される形で足利義昭は上洛を果たし、同年10月18日には第15代室町幕府将軍に就任した 1 。この義昭政権の発足に伴い、和田惟政もまた幕臣として重用され、その功績に報いられることとなった。

彼は将軍の側近である御供衆の一人として、義昭に近侍した 2 。そして、新政権がまだ不安定であった永禄12年(1569年)正月5日、三好三人衆が京都本圀寺に滞在中の義昭を襲撃するという事件が発生した(本圀寺の変)。この危機に際し、和田惟政は池田勝正らと共にこれを撃退し、将軍義昭を守り抜くという大きな軍功を挙げた 2 。

この本圀寺の変での活躍は、義昭政権の初期における安定に大きく貢献し、惟政の幕臣としての評価をさらに高めるものであった。彼は、義昭擁立の功労者であると同時に、新政権を軍事的に支える柱の一つとしても期待される存在となったのである。この時期の惟政は、まさに義昭政権の中枢にあって、政治・軍事の両面でその手腕を発揮していたと言える。

織田信長との関係と畿内における勢力伸長

足利義昭を将軍の座に就けるという大功を果たした和田惟政であったが、その後の彼の運命を大きく左右したのは、義昭を擁立した織田信長との関係であった。信長は惟政の能力を高く評価し、彼を自らの畿内支配体制に組み込んでいく。

信長による抜擢と摂津支配の拠点(芥川城・高槻城)

足利義昭が将軍宣下を受けると、和田惟政は義昭の幕臣としての立場に加え、織田信長からもその能力を認められ、重用されることとなった。永禄11年(1568年)、信長は惟政を摂津国の芥川城(芥川山城、現・大阪府高槻市)の城主に任命した 2 。芥川城は、かつて三好長慶が本拠とした畿内の重要拠点であり、これを任されたことは、惟政に対する信長の期待の大きさを物語っている。

さらに永禄12年(1569年)、惟政は芥川城を家臣の高山飛騨守友照(高山右近の父)に預け、自身は高槻城(現・大阪府高槻市)に移り、ここを新たな本拠とした 2 。高槻城は淀川水系を押さえる戦略的要衝であり、山城である芥川城に対し、平地に位置する高槻城を拠点としたことは、より積極的な領域支配と政務の効率化を目指した動きと解釈できる 20 。この高槻城において、惟政は「天主」と呼ばれる高層建築物を設けた記録が残っており、これは織田信長が進めた新しい城郭建築の初期の事例として注目されている 21 。

信長が義昭の側近であった惟政を抜擢し、摂津という畿内の枢要な地に拠点を与えた背景には、いくつかの要因が考えられる。まず、惟政が義昭擁立に際して示した忠誠心と行動力、そして甲賀出身であることからくる畿内情勢への通暁ぶりは、信長にとって魅力的な能力であっただろう。信長は、旧体制に連なる人物であっても、実力があれば登用する合理的な人事政策をとることがあり、惟政のケースもその一環と見ることができる。また、高槻城への移転と天主の建設は、信長の先進的な軍事思想や統治理念の影響を惟政が受け入れ、それを具現化しようとした試みであった可能性も指摘できる。

摂津三守護としての活動と京都代官の兼務

和田惟政の畿内における役割は、単に一城主にとどまらなかった。彼は、同じく摂津国内に勢力を持つ池田勝正、伊丹親興と共に「摂津三守護」と称され、摂津国の統治を分担した 4 。この摂津三守護体制は、織田信長が上洛直後の畿内を安定させるために、在地勢力の力を利用しつつ、自らの影響力を浸透させようとした過渡的な支配形態であったと考えられる。

さらに、惟政は明智光秀や木下秀吉(後の豊臣秀吉)らと共に、織田信長の京都代官も兼務したとされている 2 。京都代官は、京都の市政や治安維持、朝廷との交渉など、首都における信長の代理人としての広範な権限を有していた。惟政がこの重要な職務の一翼を担ったことは、彼が信長から厚い信頼を得ていたことを明確に示している。摂津の守護として地域支配にあたりつつ、京都代官として中央の政務にも関与するという惟政の立場は、彼が信長政権下で広範な活動領域と影響力を持っていたことを物語っている。

信長との関係:信頼と確執、そしてその背景

和田惟政と織田信長の関係は、常に順風満帆というわけではなかった。当初、信長は惟政の実力を高く評価し、その優れた交渉力や政治的手腕は信長自身も一目置いていたとされる 3 。甲賀の国人衆が信長に忠誠を誓ったのも、惟政の仲介による功績が大きいと言われている 3 。

しかし、元亀元年(1570年)頃、惟政は信長の怒りを買い、一時的に蟄居を命じられるという事態に見舞われた 3 。この確執の原因について、宣教師ルイス・フロイスは、日蓮宗の僧侶であった浅山日乗が惟政を讒言したためと記している 3 。日乗はキリスト教を敵視しており、キリスト教保護者であった惟政とは対立関係にあった。一方で、この時期は将軍足利義昭と織田信長の関係が悪化し始めていた時期でもあり、両者の橋渡し役であった惟政がその板挟みとなり、信長の不興を買ったという見方も有力である 3 。

この状況に対し、惟政は剃髪して抗議の意を示したと伝えられている 3 。その後、信長に再び謁見する機会を得て許され、その地位を回復するだけでなく、フロイスによれば3万クルザードの俸禄を加増されるなど、以前にも増して厚遇されたという 3 。この時、信長が惟政に対して「髭を生やせ」と言ったという興味深い逸話も残されている 7 。

この一連の出来事は、信長と惟政の関係の複雑さをよく示している。讒言説と信長・義昭関係悪化説は、必ずしも排他的なものではなく、複合的な要因が絡み合っていた可能性が高い。重要なのは、最終的に信長が惟政の能力と忠誠心(あるいはその利用価値)を再評価し、再び重用したという事実である。これは、信長が感情論だけでなく実利を重んじる冷徹な為政者であったこと、そして同時に、惟政がそれだけの価値を持つ有能な人材であったことを示している。また、将軍義昭の側近でありながら信長の家臣でもあるという、惟政の二重の立場が、彼の政治的キャリアに常に緊張感をもたらしていたことも推察される。

戦場における和田惟政

和田惟政は、足利義昭や織田信長の側近として政治・外交の舞台で活躍する一方で、戦場においてもその武勇を示す機会が度々あった。彼の軍事指揮官としての一面は、その生涯を理解する上で欠かせない要素である。

主要な参戦記録

和田惟政が歴史の表舞台に登場して以降、彼が参加した主要な戦いはいくつか記録されている。

- 大和諸城攻め(永禄11年/1568年) : 織田信長が足利義昭を擁して上洛した後、信長の命により、細川藤孝、佐久間信盛らと共に、大和国で信長に抵抗する勢力の鎮圧にあたった。この時、彼らは松永久秀を支援し、大和国内の諸城を攻略した 2 。これは、惟政が信長の軍事行動において、信頼できる部将の一人として動員されていたことを示している。

- 姉川の戦い(元亀元年/1570年) : 織田信長・徳川家康連合軍と浅井長政・朝倉義景連合軍が激突したこの大会戦に、惟政も織田方として参加したと一部の史料では伝えられている 3 。ただし、同日に惟政が摂津国内で禁制を発給している記録もあり、実際に姉川の戦場にいたかについては慎重な検討が必要である。もし参陣していたとすれば、信長軍の中核として戦ったことになる。

- 野田・福島の戦い(元亀元年/1570年) : 三好三人衆が石山本願寺勢力と結んで蜂起したこの戦いにおいて、和田惟政は織田軍の主要部隊の一つを率い、摂津の地理に詳しい三好義継や松永久秀らと共に天満ヶ森に布陣した 13 。この戦いは長期にわたり、織田軍は苦戦を強いられたが、惟政が主力の一角を担っていたことは、彼の軍事における立場を示している。

これらの参戦記録から、和田惟政が単なる文治派の官僚ではなく、実際に軍勢を率いて戦場に赴く武将としての側面も持ち合わせていたことがわかる。特に信長政権下では、畿内における軍事作戦において重要な役割を期待されていたことがうかがえる。

白井河原の戦い:背景、戦闘経過、そして壮絶な最期

和田惟政の武将としての生涯は、元亀2年(1571年)8月28日の白井河原の戦い(しらいがわらのたたかい)において、その幕を閉じることとなる。この戦いは、彼の壮絶な最期を伝えるとともに、当時の摂津国における複雑な勢力争いを象徴する出来事であった。

背景:

当時、摂津国では池田氏内部の権力闘争が激化していた。池田勝正を追放した荒木村重と中川清秀は、三好三人衆と連携を強め、将軍足利義昭および織田信長方に属する和田惟政や茨木重朝らと対立を深めていた 9。さらに、畿内では三好義継や松永久秀までもが義昭に反旗を翻し、かつて分裂していた三好氏の諸勢力が再結集しつつあるという緊迫した状況にあった 15。このような背景のもと、和田惟政ら幕府・織田方と、荒木村重ら反信長勢力との武力衝突は避けられない状況へと進んでいった。

戦闘経過:

元亀2年8月、両軍は摂津国白井河原(現在の大阪府茨木市白井・郡山周辺)で対峙した。和田惟政・茨木重朝連合軍の兵力は約500騎であったのに対し、荒木村重・中川清秀連合軍は約2500騎と、兵力において圧倒的な差があった 15。

戦端が開かれる前、和田軍の陣形が十分に整っていなかったため、家臣の郡正信(こおりまさのぶ)は、惟政の息子・和田惟長や高山友照・右近親子らの援軍到着までの時間稼ぎを試みようとしたが、荒木軍に見破られ、戦闘が開始された 15。郡正信は惟政に対し、多勢に無勢であるため一時撤退し、態勢を立て直すべきだと進言したが、惟政はこの申し出を退け、わずか200騎ほどを引き連れて敵陣に突撃したと伝えられている 15。

最期:

和田惟政は奮戦したものの、衆寡敵せず、敵の集中攻撃を受けることとなった。ルイス・フロイスの『日本史』によれば、惟政は多くの貫通銃創や刀傷を負いながらも、最後まで抵抗し、自らの首を取ろうとした相手にも深手を負わせるなど、壮絶な戦いぶりを見せた末に討ち死にしたとされる 1。享年42であった。この戦いで、茨木重朝や長井道利といった将兵も命を落とし、和田・茨木連合軍は壊滅的な敗北を喫した。『陰徳太平記』は、その様子を「白井河原は名のみにして、唐紅の流となる」と記している 15。

白井河原での和田惟政の行動は、一見無謀とも思える。しかし、圧倒的な兵力差を前にしても撤退を選ばず突撃した背景には、武将としての矜持、主君である足利義昭や織田信長への忠誠心、あるいは援軍到着への一縷の望みなど、様々な要因が考えられる。彼の死は、個人の悲劇であると同時に、織田信長による畿内平定がいまだ道半ばであり、在地勢力の抵抗が根強かったことを示す象徴的な出来事であった。この敗北は、信長政権の摂津支配における一時的な後退を意味し、荒木村重らの勢力拡大を許す結果となった。

キリスト教との関わりとルイス・フロイス

和田惟政の生涯において特筆すべき点の一つは、キリスト教との深い関わりである。彼自身は洗礼を受けたキリシタンではなかったものの、その保護者として畿内における布教活動に多大な影響を与え、特にイエズス会宣教師ルイス・フロイスと親密な関係を築いた。

キリシタン保護政策の実態

和田惟政は、自身の信仰は禅宗であったと伝えられているが 2 、当時日本で布教を開始したばかりのキリスト教に対しては極めて寛容な姿勢を示し、手厚い保護を与えた 2 。彼の家臣であった高山飛騨守友照(洗礼名ダリヨ)が熱心なキリシタンであったことも、惟政のキリスト教理解に影響を与えた可能性がある 10 。

惟政による具体的な保護活動としては、以下のようなものが記録されている。

- 宣教師の庇護と便宜供与 : 京都から追放されていたルイス・フロイスら宣教師の帰京を織田信長に周旋し、実現させた 2 。

- 教会への配慮 : 教会に兵士たちがみだりに宿泊したり、乱暴を働いたりしないよう、他の武士たちに働きかけた 4 。

- 朝廷からの弾圧への抵抗 : 正親町天皇の勅命による伴天連(宣教師)追放の綸旨が出された際には、その撤回のために大変な熱意をもって奔走した 4 。

これらの行動は、惟政が単に個人的な同情心からキリスト教を保護したのではなく、ある種の政治的判断も働いていた可能性を示唆する。当時、宣教師たちは海外の知識や情報をもたらす存在であり、また南蛮貿易に関わる勢力との接点ともなり得た。惟政が彼らを保護することで、そうした実利的な側面も視野に入れていたとしても不思議ではない。しかし、フロイスの記録からは、惟政の保護が形式的なものではなく、深い理解と熱意に基づいていたことがうかがえる。

宣教師ルイス・フロイスとの交流と相互評価

和田惟政とルイス・フロイスの関係は、単なる保護者と被保護者の関係を超えた、深い人間的な信頼に基づいていたと考えられる。フロイスを織田信長に紹介したのが惟政であったという事実は、両者の親密さを示す象徴的なエピソードである 2 。この紹介がきっかけとなり、フロイスは信長と直接対話する機会を得て、その後の布教活動に大きな影響を与えることになった。

フロイスは、その著作『日本史』の中で、和田惟政について数多くの記述を残している。特に、惟政が元亀2年(1571年)の白井河原の戦いで戦死した際には、その死を深く悼み、彼の人間性を高く評価している 1 。フロイスは、惟政が洗礼を受ける前に亡くなったことを非常に残念がりながらも、「キリシタンではなかったが、人間的に優れた人物であった」と絶賛している 29 。この評価は、フロイスが惟政に対して抱いていた敬愛の念の深さを物語っている。

この相互の信頼関係は、惟政のキリスト教保護政策の根底にあった重要な要素であろう。フロイスの客観的かつ詳細な記録は、日本側の史料だけではうかがい知ることのできない惟政の人物像や、当時の畿内の状況を伝える上で、今日極めて貴重な史料的価値を持っている。

フロイスによる「都の副王」評価の文脈と意味

ルイス・フロイスは、和田惟政を「都の副王(Vice-King of the Capital)」と呼称したと伝えられている 3 。この評価は、当時の惟政が畿内において持っていた政治的影響力の大きさを端的に示すものとして、しばしば引用される。

この「都の副王」という呼称の背景には、惟政が足利義昭の将軍就任に大きく貢献した側近であり、かつ織田信長からも摂津高槻城主や京都代官といった要職に任じられ、畿内の統治に深く関与していた事実がある 2 。将軍と信長という、当時の畿内における二大権力者の双方から信頼され、重要な役割を委ねられていた惟政の姿は、外国人宣教師であるフロイスの目には、まさに「副王」と呼ぶにふさわしい権勢と映ったのかもしれない。

ただし、この評価については、フロイスの主観やキリスト教保護者への期待感がいくらか誇張を含んでいる可能性も指摘されている。『改訂新版 世界大百科事典』では、イエズス会士日本通信が彼を「都の総督」とするのは誇張である、との見解が示されている 2 。実際に惟政が有していた権限の範囲や、他の幕臣・信長家臣との力関係などを詳細に比較検討する必要があるだろう。

それでもなお、「都の副王」という呼称は、和田惟政が単なる一地方武将ではなく、中央政局において枢要な地位を占めていたことを示す象徴的な言葉として重要である。彼の実際の政治的影響力がどの程度であったかについては更なる研究が待たれるが、フロイスがこのように記述したという事実自体が、惟政の存在感の大きさを物語っている。

惟政の保護が畿内のキリスト教布教に与えた影響

和田惟政によるキリスト教保護は、当時の畿内におけるキリスト教の布教活動に具体的な影響を与えた。彼が拠点とした高槻城とその周辺地域では、惟政の庇護のもとでキリスト教が比較的自由に布教され、多くの信者を獲得したと考えられる 10 。高槻は後に高山右近という著名なキリシタン大名を生み出す土地となるが、その素地には惟政による初期の保護政策があったと言えるかもしれない。

惟政の戦死は、畿内のキリシタンにとって大きな打撃となった 2 。有力な保護者を失ったことで、布教活動は一時的に困難に直面した可能性がある。このことは、戦国時代において、一人の有力な武将の個人的な宗教政策が、特定の地域における宗教の盛衰にどれほど大きな影響を与え得たかを示す好例である。惟政の存在は、畿内におけるキリスト教の初期の定着と拡大にとって、無視できない重要な要素であったと言えよう。

主要人物との関係性:協力と対立

和田惟政の生涯は、同時代の主要な武将たちとの複雑な人間関係の中で展開された。足利義昭や織田信長といった主君との関係はもとより、畿内を舞台に覇権を争った松永久秀や三好三人衆、そして摂津国内で勢力を競った池田氏や荒木村重らとの協力と対立は、彼の運命を大きく左右した。

松永久秀との複雑な関係

松永久秀は、三好長慶の家宰として頭角を現し、主家を凌ぐ勢力を築き上げた戦国時代の梟雄の一人である。和田惟政と松永久秀の関係は、時期と状況によって敵対と協調が入れ替わる、まさに戦国時代特有の流動的なものであった。

永禄8年(1565年)の永禄の変において、足利義輝を殺害した中心人物の一人が松永久秀であった 1 。この際、義輝の弟である覚慶(後の義昭)は久秀によって軟禁されており、惟政らが覚慶を救出したことは、当初両者が敵対的な立場にあったことを示している 1 。

しかし、永禄11年(1568年)に織田信長が義昭を擁して上洛すると、久秀は信長に恭順の意を示した。この時、信長は大和国内の平定のため、和田惟政や細川藤孝らを援軍として久秀のもとに派遣し、大和の諸城を攻略させている 2 。この時点では、惟政と久秀は信長の指揮下で協力関係にあった。

ところが、元亀2年(1571年)になると、久秀は三好義継と共に畠山秋高の河内国交野城を攻撃する。これに対し、将軍義昭は幕臣同士の争いを許さず、和田惟政に畠山秋高の救援を命じたため、惟政と久秀は再び対立関係に入った 27 。その後、久秀は義昭・信長に反旗を翻し、三好三人衆らと結託する。結果として、同年の白井河原の戦いでは、久秀は直接参戦こそしていないものの、惟政の敵方である荒木村重らと連携する立場にあったと言える 15 。

このように、松永久秀との関係は、信長や義昭の意向、そして畿内全体の勢力バランスの変化に応じて、めまぐるしく変化した。昨日までの敵が今日の味方となり、そして再び敵となるという、戦国時代の非情な現実を象徴する関係であった。

三好三人衆との敵対

三好三人衆(三好長逸・三好政康・岩成友通)は、永禄の変で足利義輝を殺害した実行犯であり、その後も畿内において大きな影響力を保持し続けた勢力である。和田惟政が足利義昭の擁立と幕府再興を目指す以上、三好三人衆との対立は避けられないものであった 5 。

永禄12年(1569年)正月には、三好三人衆が京都本圀寺に滞在中の将軍義昭を襲撃する事件(本圀寺の変)が発生する。この際、和田惟政は池田勝正らと共に奮戦し、これを撃退する大きな功績を挙げた 2 。この戦いは、義昭政権の基盤がいまだ脆弱であったことを示すと同時に、惟政の軍事的能力と忠誠心を際立たせるものであった。

その後も、元亀元年(1570年)の野田・福島の戦いでは、三好三人衆は石山本願寺勢力と結んで織田信長に抵抗し、和田惟政は信長軍の主力として彼らと戦った 13 。そして、惟政の最期となった元亀2年(1571年)の白井河原の戦いにおいても、敵対した荒木村重らは三好三人衆と連携しており 9 、三好三人衆は惟政の政治的・軍事的キャリアを通じて、一貫して主要な敵対勢力であり続けたと言える。彼らとの戦いが、惟政の武功の中心を占めていたのである。

池田勝正、荒木村重、中川清秀との動向と摂津の情勢

摂津国は、和田惟政の活動における中心的な舞台であったが、同国内の在地勢力との関係もまた複雑であった。

当初、池田勝正は、惟政、伊丹親興と共に「摂津三守護」の一人として、織田信長の畿内支配体制のもとで協力関係にあった 9 。彼らは共同で軍事行動を行うこともあり、例えば永禄12年(1569年)には、将軍義昭の命により浦上宗景を攻めている 11 。

しかし、池田氏の内部ではやがて権力闘争が表面化する。池田氏の家臣であった荒木村重が、同じく家臣の中川清秀らと共に台頭し、元亀元年(1570年)には当主であった池田勝正を追放するに至った 9 。勝正を追放した荒木村重らは、三好三人衆と結びつき、織田信長に対抗する姿勢を鮮明にする。

この摂津国内の勢力図の激変は、和田惟政の立場にも大きな影響を与えた。かつての協力者であった池田氏が敵対勢力へと変貌し、特に荒木村重と中川清秀は、惟政にとって直接的な脅威となった。そして元亀2年(1571年)の白井河原の戦いにおいて、和田惟政は荒木村重・中川清秀の連合軍と戦い、討死することになる 9 。

摂津国内の在地勢力間の複雑な権力闘争と、それに伴う離合集散は、和田惟政の運命を大きく左右した。特に荒木村重の台頭は、信長政権初期における摂津支配体制の不安定さを象徴しており、惟政はその激動の渦中で命を落とすことになったのである。この戦いは、単なる局地的な戦闘ではなく、信長の天下統一事業における畿内平定の困難さを示す一断面であった。

家臣・高山親子との関係とその後の展開

和田惟政の家臣団の中で、特に重要な位置を占めていたのが、高山飛騨守友照とその子・右近(後の高山右近長房、洗礼名ジュスト)の親子である。彼らは熱心なキリシタンであり、惟政のキリスト教保護政策にも影響を与えたと考えられる 10 。

惟政が高槻城に移った際、旧本拠であった芥川城の城代を高山友照に任せていることから、高山親子が惟政から厚い信頼を得ていたことがうかがえる 10 。

しかし、惟政の死後、この関係は一変する。惟政の嫡男である和田惟長が家督を継ぐと、惟長と高山親子の間に対立が生じた。そして元亀4年(1573年)3月、高山親子は惟長を高槻城から追放し、事実上、高槻城の実権を掌握した 1 。これは、主君の死後に有力な家臣が実権を奪い、旧主の子を排除するという、戦国時代にはしばしば見られた下克上の一例であった。

信長にとって、足利義昭の直臣であった和田氏が摂津から姿を消し、代わりに高山氏が台頭したことは、必ずしも不都合なことではなかったかもしれない 10 。高山右近は後に熱心なキリシタン大名として知られ、高槻の地を畿内におけるキリスト教の一大拠点へと発展させることになるが、その伏線は和田惟政の時代に敷かれていたと言える。惟政と高山親子の関係は、当初の信頼関係から、主君の死を経て最終的には対立と排除へと至るという、戦国時代の人間関係の厳しさと流動性を象徴している。

和田氏の終焉

和田惟政の死は、彼個人の生涯の終わりであると同時に、彼が築き上げた和田氏の勢力にとっても決定的な転換点となった。強力な指導者を失った和田氏は、戦国時代の常として、急速にその力を失っていく。

惟政死後の嫡男・和田惟長の動向

元亀2年(1571年)8月28日、白井河原の戦いで和田惟政が壮絶な戦死を遂げると、その家督は嫡男である和田惟長(わだこれなが)が継承し、高槻城主となった 1 。しかし、父惟政が築いた政治的・軍事的基盤は、彼の死と共に大きく揺らいでいた。

当時の摂津国は、荒木村重や中川清秀といった新興勢力が台頭し、諸勢力が複雑に入り乱れる不安定な状況にあった。若年の惟長にとって、この困難な状況を乗り切り、父の遺領を維持することは極めて困難な課題であった。

高山親子による追放と和田氏の没落

父・惟政の時代には忠実な家臣であった高山友照・右近親子であったが、惟政の死後、惟長との間に確執が生じる。その具体的な原因については史料に乏しいものの、家中における主導権争いや、周囲の勢力との連携を巡る意見の対立などが考えられる。

そして元亀4年(1573年)3月、ついに高山親子は和田惟長を高槻城から追放するという実力行使に出た 1 。この事件により、和田氏は高槻城という重要な拠点を失い、その勢力は事実上終焉を迎えることとなる。追放された惟長は、その後まもなく死去したと多くの史料は伝えている 1 。ただし、『寛政重修諸家譜』には、惟長が江戸時代まで生存していたという異説も記されてはいるが 1 、いずれにせよ、戦国武将としての和田氏の歴史はここで大きく途絶えたと見てよいだろう。

和田惟政という一代の英傑によって築かれたかに見えた和田氏の勢力も、その死と後継者の力量不足、そして家臣団の離反によって、わずか数年のうちに瓦解した。これは、一人のカリスマ的指導者の死が、その組織や勢力に致命的な影響を与えうるという、戦国時代の非情な現実を如実に物語っている。また、織田信長にとっては、足利義昭の直臣であった和田氏が摂津の支配から排除されたことは、自身の畿内における直接支配を強化する上で、むしろ好都合であった可能性も否定できない 10 。和田氏の没落は、信長による天下統一事業が進展する過程における、数多の勢力交代劇の一つとして位置づけられるのである。

歴史的評価と現代への示唆

和田惟政の生涯は、戦国時代の激動期を生きた武将の一典型として、また、室町幕府から織田政権へと移行する中央政局の転換点において特異な役割を果たした人物として、多角的な評価が可能である。彼の政治的手腕、軍事的能力、交渉力、そしてキリスト教との関わりは、現代の研究においても興味深い論点を提供している。

和田惟政の政治的手腕、軍事的能力、交渉力の再評価

和田惟政の能力については、史料からいくつかの側面が浮かび上がる。

- 政治的手腕 : 足利義昭の側近として、また織田信長の京都代官や摂津三守護の一人として、中央政局および畿内の統治に深く関与したことは、彼が高度な政治的判断力と実務能力を備えていたことを示唆する 2 。特に、義昭と信長という二つの大きな権力の間で、一定期間その信頼を維持し、橋渡し役を務めたことは、彼のバランス感覚と政治的手腕の高さを示すものと言える。ルイス・フロイスが彼を「都の副王」と評した背景には、こうした政治的影響力があったと考えられる 3 。

- 軍事的能力 : 本圀寺の変で将軍義昭を護衛し三好三人衆を撃退した戦功や 2 、野田・福島の戦いで織田軍の主力を担ったこと 13 、そして白井河原の戦いでの壮絶な最期は 1 、彼が単なる文官ではなく、戦場での指揮能力も有した武将であったことを物語る。甲賀衆という戦闘集団を背景に持っていたことも、彼の軍事力の基盤であったろう 3 。

- 交渉力 : 足利義昭の上洛に際して織田信長との交渉を成功させたこと 3 、宣教師ルイス・フロイスを信長に紹介し、キリスト教保護のために朝廷や他の武士に働きかけたことなどは 2 、彼の優れた交渉力と外交感覚を示している。

これらの能力を総合的に見ると、和田惟政は、激動の時代を生き抜くために必要とされた多面的な資質を兼ね備えた人物であったと評価できる。彼は、単に時流に乗っただけでなく、自らの判断と能力で積極的に歴史に関与しようとした能動的な武将であったと言えよう。

戦国時代における畿内政治史上の意義

和田惟政の活動は、戦国時代末期から安土桃山時代初期にかけての畿内政治史を理解する上で、いくつかの重要な視点を提供する。

第一に、彼の生涯は、室町幕府の権威が完全に失墜し、織田信長による新たな統一権力が形成されていくという、中央政権の移行期を象徴している 2 。惟政は、旧体制(足利幕府)と新興勢力(織田信長)の双方に仕え、その狭間で重要な役割を演じた。これは、当時の多くの武将が経験したであろう、旧秩序の崩壊と新秩序の模索という状況を具体的に示す事例である。

第二に、摂津三守護体制の成立とその後の崩壊は、織田信長による畿内支配の初期段階における試行錯誤の過程を映し出している 2 。信長は、在地勢力を活用しつつも、最終的には中央集権的な支配体制を確立しようとした。惟政のような人物の登用と、その後の没落は、こうした信長の支配戦略の一端を示すものと考えられる。

第三に、惟政のキリスト教保護は、当時の畿内における宗教と政治の複雑な関係性、そして一部の武将が持っていた国際的な視野を示唆する 2 。これは、単なる個人的な信仰の問題を超え、外交、情報収集、先進文化の受容といった側面も持っていた可能性がある。

一次史料(『フロイス日本史』、『信長公記』等)に見る惟政像の多面性

和田惟政の人物像を研究する上で幸いなのは、比較的信頼性の高い同時代の一次史料にその名が散見されることである。特に重要なのは、ルイス・フロイスの『日本史』と太田牛一の『信長公記』である。

- 『フロイス日本史』 : フロイスは惟政と直接的な交流があり、彼を高く評価していたため、『日本史』には惟政のキリスト教保護活動や人間性に関する詳細かつ好意的な記述が多く見られる 1 。これにより、惟政の国際的な視野や、当時の宣教師たちから見た彼の姿を知ることができる。ただし、フロイスの記述にはキリスト教の視点からのバイアスや、惟政への個人的な好意が影響している可能性も考慮する必要がある。

- 『信長公記』 : 信長の一代記である『信長公記』には、惟政が信長の家臣として参加した軍事行動や、政治的な活動に関する記述が見られる 6 。これにより、信長政権下での惟政の具体的な役割や地位を把握することができる。

これらの異なる立場から書かれた史料を比較検討することで、和田惟政の人物像をより立体的かつ客観的に捉えることが可能となる。特にフロイスの記録は、日本側の史料だけでは見えにくい惟政の国際性や人間性の一面を照らし出しており、貴重である。

研究史における和田惟政の位置づけと今後の課題

和田惟政に関する研究は、戦国時代史や織田信長政権、足利義昭政権の研究の中で、脇役として触れられることはあったが、彼自身を主題とした本格的な研究は必ずしも多くはなかった。しかし近年では、久保尚文氏による「和田惟政関係文書について」の研究など、より専門的で詳細な分析も進められている 8 。

今後の研究課題としては、以下のような点が挙げられる。

- 甲賀土豪としての地域的基盤と中央政界での活動の関連性 : 惟政の甲賀における勢力基盤が、彼の中央での活動にどのように影響したのか、またその逆はどうであったのか、より詳細な解明が求められる。

- 高槻統治の具体的内容 : 高槻城主としての具体的な統治政策(税制、法整備、商業振興、寺社政策など)や、城下町の整備、領民との関係を示す史料の発掘と分析が期待される 10 。

- 「都の副王」評価の再検証 : フロイスによる評価の妥当性について、当時の畿内における他の有力者との権力比較や、具体的な権限の範囲を検証する必要がある。

- 「和田家文書」の包括的分析 : 京都市歴史資料館などに所蔵される「和田家文書」のさらなる詳細な分析は、惟政の実像に迫る上で不可欠である 8 。

既存の研究成果を踏まえつつ、これらの未解明な点や新たな視点からのアプローチによって、和田惟政という人物の歴史的意義はさらに深まるであろう。

結論:和田惟政が残した足跡

和田惟政は、その42年という決して長くはない生涯において、戦国時代の畿内という激動の舞台で、確かな足跡を残した武将であった。近江甲賀の一土豪から身を起こし、将軍足利義昭の擁立に主導的な役割を果たし、次いで織田信長の信頼を得て摂津高槻城主、さらには京都代官の一人として中央政権の運営に深く関与した。彼の生涯は、旧体制である室町幕府の権威が失墜し、織田信長による新たな統一権力が勃興する時代の転換点を象徴している。

惟政の特筆すべき点は、その多面性にある。彼は、義昭や信長といった時の権力者の間で巧みに立ち回り、自らの政治的地位を築き上げた shrewd な政治家であったと同時に、本圀寺の変や野田・福島の戦い、そして最期の白井河原の戦いで見せたように、戦場では勇猛果敢に戦う武将でもあった。さらに、宣教師ルイス・フロイスと親交を結び、キリスト教を手厚く保護したことは、当時の武将としては先進的な国際感覚と宗教的寛容性を持っていたことを示している。フロイスから「都の副王」とまで称されたことは、その影響力の大きさを物語るものであろう。

しかし、その栄光は長くは続かなかった。信長と義昭の関係が悪化する中でその立場は微妙なものとなり、最後は摂津国内の勢力争いの渦中で戦死を遂げ、彼が築き上げた和田氏の勢力もまた、その死と共に急速に歴史の表舞台から姿を消した。

和田惟政の生涯は、戦国乱世における武将の生き様、中央権力との複雑な関係、そして国際文化との接触といった、多くの重要なテーマを内包している。彼の行動は、個人の能力や選択が、歴史の大きな潮流の中でどのように作用し、また時には翻弄されるのかを考える上で、現代の我々にも多くの示唆を与えてくれる。彼の短いながらも濃密な生涯は、戦国時代の複雑な様相を理解する上で、そしてその時代を生きた人々の息遣いを感じる上で、極めて貴重な事例と言えるだろう。今後のさらなる史料の発見と研究の進展によって、和田惟政という人物の多面的な魅力と歴史的意義が、より一層明らかにされることを期待したい。

引用文献

- 和田惟政- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF

- 和田惟政(わだこれまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF-1121629

- 信長が認めた都の副王『和田惟政』 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ekdFD_fdSts

- 和田惟政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF

- 忍びの里 甲賀 日本遺産の文化財群 和田公方屋敷跡 | 一般社団法人・東京滋賀県人会 https://imashiga.jp/blog/%E5%BF%8D%E3%81%B3%E3%81%AE%E9%87%8C%E3%80%80%E7%94%B2%E8%B3%80%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E7%BE%A4%E3%80%80%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%85%AC%E6%96%B9/

- 和田惟政はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF

- 副王 和田惟政の変わり兜 | さえもんの武考予話 https://ameblo.jp/saemon-taro/entry-12708648266.html

- www.ebisukosyo.co.jp https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E6%98%AD.pdf

- 摂津三守護 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%82%E6%B4%A5%E4%B8%89%E5%AE%88%E8%AD%B7

- 高槻城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kinki/takatsuki.j/takatsuki.j.html

- 池田勝正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%8B%9D%E6%AD%A3

- 和田惟政 | 戦国時代人物名鑑 - Merkmark Timelines https://www.merkmark.com/sengoku/meikan/91wa/wada_koremasa.html

- 野田・福島の戦い (1570年) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%94%B0%E3%83%BB%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1570%E5%B9%B4)

- 1570年 – 72年 信長包囲網と西上作戦 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1570/

- 白井河原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E4%BA%95%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 和田惟政- 維基百科,自由的百科全書 - 维基百科 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF

- 足利義昭(アシカガヨシアキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E6%98%AD-14542

- 豪) は荒木村重とわたりあって村重に傷を負わせたが、 逆に殺された。 2人の首脳を失った和田 茨木 - 方200余人の軍は捨て身で戦ったので https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/54/54190/30369_7_%E5%AE%89%E5%A8%81%E5%B7%9D%E7%B7%8F%E5%90%88%E9%96%8B%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E7%AD%89%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E4%B8%AD%E9%96%93%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 年表 - 高槻市ホームページ https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/history/34269.html

- 和田惟政(わだ これまさ) 拙者の履歴書 Vol.325~摂津の要衝 城と ... https://note.com/digitaljokers/n/n1f0f2829727c

- 12.和田惟政と高槻城 - 高槻市ホームページ https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/history/37287.html

- 大阪府池田市の個人的郷土研究サイト『呉江舎』/わが街池田(摂津池田氏について):摂津守護となった池田家 https://www.ikedaya.com/ikedatown/fami_deta/fam14.html

- 第32話 番外編 池田勝正について教えてください。 | 一般社団法人 明智継承会 https://akechikai.or.jp/archives/oshiete/477

- 第五章 日乗の後半生 https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/10862/files/Honbun-4902_07.pdf

- 白井河原合戦跡 http://www.y-morimoto.com/saiiseki/shirai.html

- 人質約700名の命と引き換えに逃亡。信長を裏切った戦国大名「荒木村重」【前編】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/131201

- 松永久秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A7%80

- 高槻城跡公園 - Laudate | キリシタンゆかりの地をたずねて https://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20081219_takatuki.php

- 完訳フロイス日本史 (2(織田信長篇 2)) (中公文庫 S 15-2) | ルイス ... https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%8C%E8%A8%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%80%882%E3%80%89%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9%E2%80%95%E7%B9%織%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E7%AF%87-2-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9/dp/4122035813

- jc.kyoai.ac.jp https://jc.kyoai.ac.jp/library/wp/wp-content/uploads/2023/03/kiyou27.pdf

- 完訳フロイス日本史 (2(織田信長篇 2)) (中公文庫 S 15-2) https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%8C%E8%A8%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%80%882%E3%80%89%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9%E2%80%95%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E7%AF%87-2-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9/dp/4122035813

- www.ritsumei.ac.jp https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/673/673PDF/aso.pdf

- 大和国を巡って18年攻防。松永久秀と筒井順慶、ライバル関係の真相【麒麟がくる 満喫リポート】 https://serai.jp/hobby/1011657

- 荒木又右衛門 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/araki.html

- 4.荒木村重の謀叛 https://yata-calas.uh-oh.jp/kasuga.pdf/kasuga4.pdf

- 甲賀忍者発祥の地 - SCRATCH-ZU https://scratchzu.xsrv.jp/img/con02/kiji022503/yy022503-NINJYAmap.pdf

- 甲賀の焼き討ちは無かった - 滋賀県文化財保護協会 https://www.shiga-bunkazai.jp/wp-content/uploads/site-archives/download-kiyou-21_kido.pdf

- 室町幕府奉公衆・細川藤孝 ‐兄は三淵藤英- - 百瀬ちどりの楓宸百景 https://chidori-jyuku.jimdoweb.com/%E6%A5%93%E5%AE%B8%E7%99%BE%E6%99%AF-%E5%8F%B2%E8%B7%A1-%E5%AF%BA%E7%A4%BE/%E4%B8%89%E6%80%9D%E4%B8%80%E8%A8%80-%E5%8B%9D%E9%BE%8D%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%81%97%E4%BD%99%E8%A9%B1%E7%9B%AE%E6%AC%A1/22-%E5%AE%A4%E7%94%BA%E5%B9%95%E5%BA%9C%E5%A5%89%E5%85%AC%E8%A1%86-%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E8%97%A4%E5%AD%9D/

- https://sengoku-history.com/busho/wada-koremasa

- 『フロイスの日本史』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/5101248

- Amazon.co.jp: 信長公記―戦国覇者の一級史料 (中公新書 2503) : 和田 ... https://www.amazon.co.jp/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E5%85%AC%E8%A8%98%E2%80%95%E6%88%A6%E5%9B%BD%E8%A6%87%E8%80%85%E3%81%AE%E4%B8%80%E7%B4%9A%E5%8F%B2%E6%96%99-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E5%92%8C%E7%94%B0-%E8%A3%95%E5%BC%98/dp/4121025032

- 『柴田勝家』/和田裕弘インタビュー|web中公新書 https://www.chuko.co.jp/shinsho/portal/123470.html

- シリーズ・室町幕府の研究 第2巻 足利義昭 戎光祥出版|東京都 ... https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/174/

- 京都市:刊行物のご案内「京都市歴史資料館 紀要」 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000239004.html

- お市の方とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E3%81%8A%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%96%B9

- chapter_2_s.pdf - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/148/chapter_2_s.pdf

- 高槻城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.takatsuki.htm

- 「カトリック情報ハンドブック2010」巻頭特集 https://www.cbcj.catholic.jp/2011/09/01/13327/

- 豊臣政権の訴訟対応 - 京都大学学術情報リポジトリ https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/240403/1/shirin_098_2_320.pdf

- 摂津国における三好氏の地域支配 : 国人との関係を事例に https://omu.repo.nii.ac.jp/record/2001284/files/2024000631.pdf

- 大阪府高槻市 高槻城跡を訪ねよう - 歴史街道 https://www.rekishikaido.gr.jp/timetrip/journey/sengoku/rekishi-takatsuki1/

- イエズス会宣教師の渡来から鎖国まで - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~aki141/nanbannjin.pdf

- 和辻哲郎 鎖国 日本の悲劇 - 青空文庫 https://www.aozora.gr.jp/cards/001395/files/51364_66549.html

- 織田信長政権の畿内支配 https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/14305/files/hakusanshigaku56kuno065-105.pdf

- 摂津国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%9B%BD

- たかつき歴史Webトップページ - 高槻市ホームページ https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/history/

- 史料にみる茨木城 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/109/kimura2022.pdf

- 刊行物・ミュージアムグッズ - たかつき歴史Web - 高槻市ホームページ https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/history/list9-32.html

- 和田家資料「内留」 - 角田市公式ホームページ https://www.city.kakuda.lg.jp/site/kokokakuda/1326.html

- 和田家文書(百四通 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/444823

- 第 六 八 号 - 京都大学学術情報リポジトリ https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/264713/1/jid068.pdf

- 唐入り(文禄の役)における加藤清正の動向 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1546842/p035.pdf