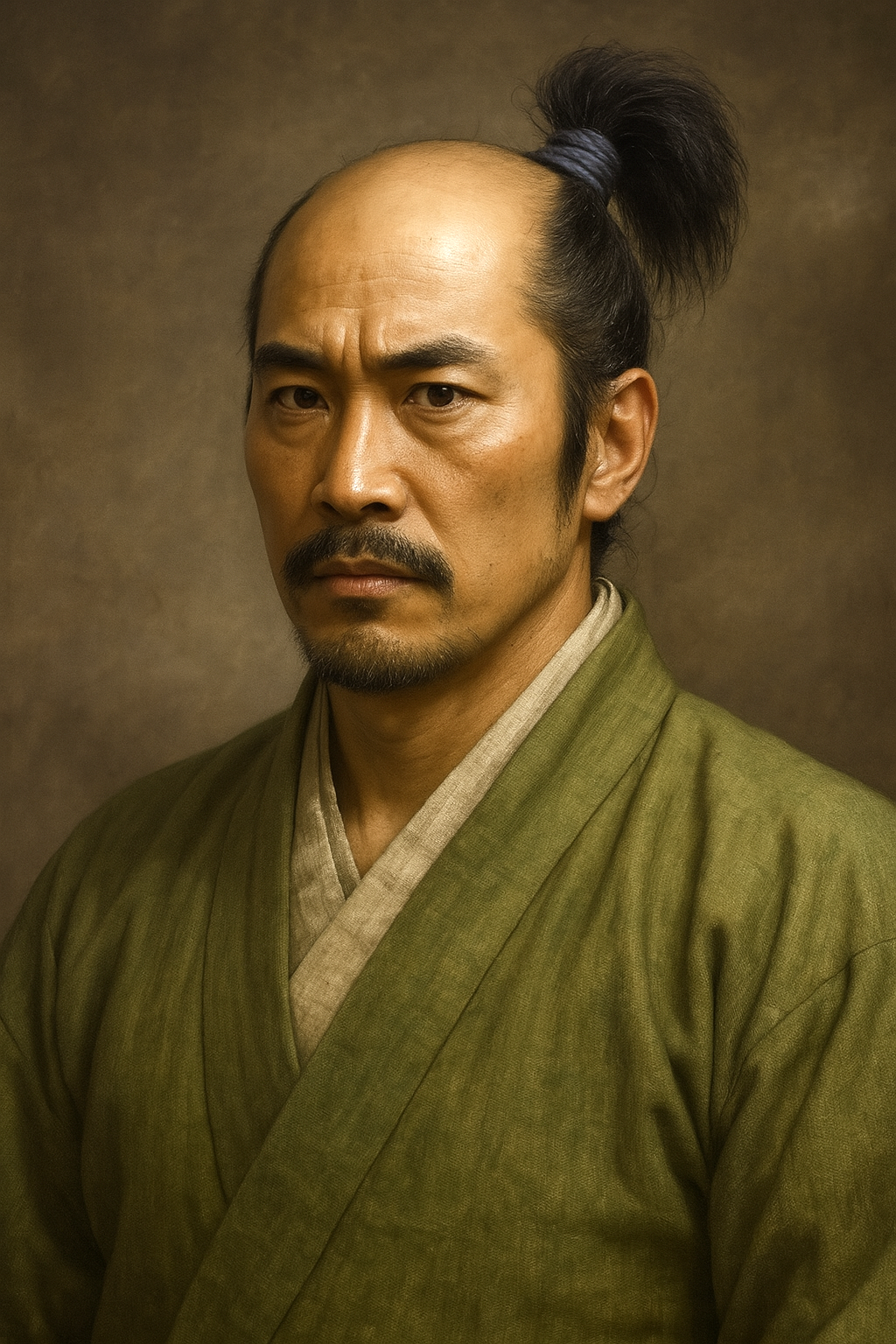

和田惟長

和田惟長は、室町幕府の奉公衆で、細川晴元に仕え、三好長慶と対立。摂津芥川山城主として活躍したが、最終的に長慶に敗れ、その生涯は戦国乱世の複雑な人間関係を映す。

和田惟長 ― 抹消された生涯と創出された後半生 ―

はじめに

戦国時代の武将、和田惟長(わだ これなが)は、歴史の表舞台に登場した期間こそ短いものの、その生涯は戦国から江戸への移行期における武士の運命の複雑さを象徴する、極めて興味深い事例である。彼は、織田信長の信頼厚い重臣であり「都の副王」とまで称された父・和田惟政の跡を継ぎ、摂津高槻城主となった 1 。しかし、その治世はわずか2年足らずで終わりを告げ、家臣であった高山右近によって城を追われるという悲劇的な結末を迎える 3 。

一般に、惟長の生涯は「父の死後、高槻城を継ぐも、家臣に追放された」という点で共通認識が見られる。しかし、その後の彼の運命については、二つの全く異なる物語が伝えられている。一つは、追放直後に死亡したとする「夭折説」。もう一つは、その後も生き延び、豊臣秀吉、そして徳川家康に仕えて旗本として家名を再興したとする「雌伏説(生存説)」である。ユーザーが提示した概要は、後者の説に依拠するものである。

本報告書は、この和田惟長という一人の武将の生涯を徹底的に調査し、現存する史料を多角的に分析することを目的とする。特に、彼の運命をめぐる二つの対立する説を詳細に比較検討し、なぜ異なる伝承が生まれ、記録されるに至ったのか、その歴史的背景と力学を解明する。これにより、単一の人物伝に留まらず、歴史における「事実」と「記憶(伝承)」がいかにして形成されるかという、より深い問いに迫り、和田惟長の多層的な人物像を再構築する。

第一章:和田氏の出自と父・惟政の時代 ― 栄光の継承者として

和田惟長の生涯を理解するためには、まず彼が相続した「和田家」が、父・惟政の代にいかにして栄光を築き上げたかを知る必要がある。父が遺した偉大な功績と複雑な人間関係は、そのまま惟長の運命を規定する光と影となった。

第一節:近江甲賀の国人領主・和田氏

和田氏の出自については、いくつかの説が存在する。清和源氏満政流を汲む一族であるとする説が有力であり、源満政の孫・惟家が近江国高島郡善積(よしずみ)に拠点を構え、善積氏を称したことに始まるとされる 5 。その後、惟家の子・忠頼が和田氏の祖となり、その子孫である太郎左衛門氏家の代に近江国甲賀郡和田村(現在の滋賀県甲賀市)へ移り住み、和田姓を名乗るようになったと伝わる 5 。一方で、近江の守護大名であった佐々木六角氏の分家であるとする説もあり 6 、いずれにせよ近江甲賀に根を張る有力な地侍、すなわち国人領主であったことは確かである 8 。

惟長の祖父にあたる人物は、史料によって名が異なり、『寛政重修諸家譜』では宗立、『諸家系図纂』などでは伊賀守惟助(これすけ)と記されている 11 。彼は天文15年(1546年)に高槻城の荒木氏との戦いで、あるいは天文18年(1549年)に伊賀での戦いで討死したとされ、戦乱の中で生きた武将であったことが窺える 5 。

第二節:「都の副王」と呼ばれた父・和田惟政

父・惟助の死後、家督を継いだのが惟長の父、和田惟政である。彼は、一介の国人領主であった和田氏を、畿内にその名を轟かせる存在へと押し上げた傑物であった。

当初、惟政は近江の六角氏に仕えていたが、やがて室町幕府13代将軍・足利義輝に仕える幕臣となった 7 。彼の運命が大きく転回するのは、永禄8年(1565年)に発生した永禄の変である。三好三人衆や松永久秀らによって将軍義輝が殺害されると、その弟で奈良・興福寺一乗院に軟禁されていた覚慶(後の15代将軍・足利義昭)の身にも危険が迫った。この時、惟政は細川藤孝(幽斎)らと共に覚慶の救出作戦を決行し、見事成功させると、覚慶を甲賀の自らの居館に匿った 7 。この義挙は、後の足利義昭から絶大な信頼を得る礎となった。

その後、義昭を奉じて天下統一を目指す織田信長の上洛に際しても、惟政は中心的な役割を果たし、信長からもその忠義と実力を高く評価された 11 。永禄11年(1568年)、信長が義昭を将軍職に就けると、惟政はその功績を以て摂津国芥川山城主に任じられる。さらに、池田勝正、伊丹親興と共に「摂津三守護」と称され、畿内における信長政権の重鎮として絶大な権勢を誇った 12 。

やがて惟政は、山城である芥川山城を家臣の高山飛騨守(高山右近の父)に預け、自らはより統治に適した平城である高槻城へと拠点を移した 1 。この頃の彼の権勢は凄まじく、来日していたイエズス会の宣教師ルイス・フロイスは、その著作『日本史』の中で惟政を「都の副王(Vice-rei de Miyako)」と評している 1 。これは、彼が将軍義昭の側近であると同時に、信長の代理人として京都周辺の政治・軍事を差配する、事実上の最高権力者の一人であったことを示している。また、惟政はキリスト教に対しても深い理解を示し、宣教師たちの活動を熱心に保護したことでも知られている 9 。

第三節:白井河原の戦いと惟政の壮絶な最期

栄華を極めた惟政であったが、その最期は突如として訪れる。元亀2年(1571年)、浅井・朝倉氏、石山本願寺などと結託して信長を追い詰めていた「信長包囲網」の動きに呼応し、かつて信長に敗れた三好三人衆が摂津で再起を図った。この時、池田氏の家臣であった荒木村重と中川清秀が三好方に寝返り、織田方の中核であった惟政に牙を剥いたのである 2 。

同年8月28日、惟政は茨木重朝と共に連合軍を率い、荒木・中川連合軍と摂津国白井河原(現在の大阪府茨木市)で激突した 12 。しかし、兵力において和田・茨木連合軍が約500であったのに対し、荒木・中川連合軍は約2500と、圧倒的に劣勢であった 14 。さらに、惟政軍は陣形が整う前に奇襲を受け、奮戦虚しく壊滅。総大将であった和田惟政は、この戦いで中川清秀に討ち取られた 2 。享年42 11 。

ルイス・フロイスはその最期を、「多数の貫通銃創や刀傷を負いながらも、自らの首を取ろうとした相手にも手傷を負わせて息絶えた」と記しており、その死が極めて壮絶なものであったことを伝えている 11 。

この父の突然の戦死により、当時まだ18歳であった惟長(幼名:愛菊)は、混乱の渦中にある和田家の家督と、敵に包囲される危機にある高槻城を、否応なく継承することとなったのである 3 。惟政が築いた栄光は、あまりにも偉大であったがゆえに、その死は巨大な権力の空白を生み出した。そして、彼が重用した高山氏や、彼を討った荒木・中川氏といった、父の代に築かれた人間関係の全てが、若き後継者である惟長に重くのしかかることになった。

第二章:家督相続と高槻城主としての短い治世 ― 蹉跌の始まり

父・惟政の死という最大の危機的状況の中で、和田惟長は歴史の表舞台に立つ。しかし、彼を待ち受けていたのは、父の栄光を継承することの困難さと、戦国の世の非情な現実であった。彼の短い治世は、蹉跌と悲劇の連続であった。

第一節:若き城主・惟長の誕生

白井河原での父の敗死の報は、和田軍を四散させた。惟長は、わずかな手勢と共に命からがら居城である高槻城へと敗走する 3 。父を討った荒木村重らの軍勢は勢いに乗り、すぐさま高槻城に殺到し、城は完全に包囲された。絶体絶命の状況であったが、城内には父の代からの重臣である高山友照・右近父子らがおり、彼らの奮闘もあって、この籠城戦をなんとか凌ぎ切ることに成功する 3 。この時点では、和田家の家臣団はまだ若き新当主の下で結束を保っていたように見えた。

しかし、危機を乗り越えた後、惟長は家中の統制に苦慮することになる。若く、実績も乏しい彼にとって、父が築いた巨大な権力と、それに連なる個性豊かな家臣団をまとめ上げるのはあまりに荷が重かった。イエズス会の記録によれば、惟長は自らの権力基盤を固めることに焦るあまり、一族の有力者であった叔父を殺害するという凶行に及んだとされる 3 。このような強硬策は、家中の結束を強めるどころか、深刻な不信と亀裂を生む結果となった。

第二節:高山父子との対立と追放劇

家中が不穏な空気に包まれる中、惟長の猜疑の目は、家中で最も実力と人望を集めていた高山友照・右近父子に向けられるようになった。この対立の原因については、複数の説が伝えられている。

一つは、純粋に惟長の猜疑心に起因するという説である。家臣でありながら、キリシタンとして信徒を束ね、自らを凌ぐ人望を持つ高山父子の存在を危険視した惟長が、その暗殺を計画したというものである 18 。

もう一つは、より複雑な政治的背景を指摘する説である。当時、畿内では将軍・足利義昭と、彼を擁立した織田信長との関係が悪化し、対立が先鋭化していた。この状況下で、高山父子は信長に通じ、その意を受けて摂津の完全掌握を目指す荒木村重(この時点では信長方)と連携を深めていた。一方で、和田家は代々足利将軍家の忠臣であり、惟長も義昭方に近い立場であったと見られる。このため、和田家中の義昭派が「高山父子は父の仇である荒木村重と通じている裏切り者だ」と惟長を煽動し、惟長もそれを信じて父子の誅殺を決意した、というものである 19 。この見方に立てば、両者の対立は単なる主従間の内紛ではなく、信長派と反信長(義昭)派の代理戦争という側面を帯びていたことになる。

元亀4年(1573年)3月、ついに事件が起こる。惟長は高山父子を、父・惟政が築いた権威の象徴である城内の「天主」へと呼び出した 1 。そこで父子を謀殺する計画であったが、この企ては事前に高山父子側に漏洩していた。呼び出しに応じた父子は、逆に惟長に襲いかかった。

城の天主を舞台に、主君と家臣が刃を交えるという壮絶な乱戦が繰り広げられた。この戦闘で、惟長と高山右近は互いに深々と斬りつけあい、双方ともに瀕死の重傷を負うという凄惨な結果となった 3 。最終的にこの政変は高山父子の勝利に終わり、敗れた惟長は一族郎党と共に高槻城からの追放を余儀なくされた 1 。父の死からわずか1年7ヶ月、高槻城主としての惟長の治世は、あまりにも短く、そして悲劇的な形で幕を閉じたのである 3 。

この事件は、偉大な父の遺産を継承できなかった「二代目」の悲劇として捉えることができる。父・惟政が実力で従えていた有力家臣を、若き惟長は力で抑えつけることができず、猜疑心から粛清という短絡的な手段に訴えて自滅した。そして、その破局の舞台が、当時最新の権威の象徴であった「天主」であったことは、和田家の支配が物理的にも象徴的にも完全に崩壊したことを物語っている。惟長の追放は、戦国末期の畿内における権力構造の再編、すなわち旧来の幕府勢力から信長を中心とする新興勢力への移行を象徴する出来事の一つであった。

第三章:運命の分岐点 ― 追放後の生涯をめぐる二つの説

高槻城を追われ、歴史の表舞台から姿を消した和田惟長。彼のその後の運命については、史料によって記述が真っ向から対立しており、歴史上の大きな謎の一つとなっている。同時代に記された記録が彼の早すぎる死を伝える一方で、江戸時代に編纂された子孫の家の系譜は、彼が苦難の末に家を再興したという全く異なる物語を語る。

第一節:夭折説 ― 同時代の記録に見る最期

惟長が追放後まもなく死亡したとする「夭折説」は、事件とほぼ同時代に、利害関係の薄い第三者によって記録された史料にその根拠を置く。

この説を裏付ける最も重要な史料の一つが、当時の公家・吉田兼見の日記である『兼見卿記』である。その記述によれば、高槻城での乱闘で深手を負った惟長は伏見へと逃れたものの、事件から数日後の元亀4年(1573年)3月11日の時点で、すでにその傷は致命傷であり、生存は難しいと見なされていたことが記されている 20 。

そして、この説に決定的な証拠を与えるのが、イエズス会宣教師ルイス・フロイスが本国へ送った書簡である。当時、畿内で活動し、和田家や高山家とも交流があったフロイスは、この事件について詳細に報告しており、その中で、追放から数日後の3月15日に惟長は死亡した、と明確に記録している 20 。

後世の軍記物である『陰徳太平記』も、同様に惟長の死を伝えている 20 。これらの史料に基づけば、惟長の生涯は、高槻城を追放された際に負った傷が元で、まもなく伏見の地にて20歳前後で幕を閉じた、ということになる。

第二節:雌伏説(生存説) ― 後世の家譜が伝える後半生

一方で、惟長は死なずに生き延び、波乱万丈の後半生を送ったとするのが「雌伏説(生存説)」である。この説の典拠は、主に江戸時代に徳川幕府が編纂した公式の武家系譜である『寛政重修諸家譜』や、和田家に伝来したとされる系図類である 3 。

これらの家譜が描く惟長の後半生は、次のような物語である。

- 潜伏と豊臣家仕官 : 高槻城を追われた惟長は死なず、伏見に逃れた後、雌伏の時を経て天下人となった豊臣秀吉に仕えた 5 。

- 紀州征伐での失敗 : 天正13年(1585年)、秀吉が天下統一事業の一環として行った紀州雑賀攻めに従軍する。この戦いで、惟長は敵城を水攻めにするための堤防構築を任されたが、堤が決壊して作戦は見るも無惨な大失敗に終わる。これにより、惟長は秀吉の勘気を蒙り、その寵を失った 5 。

- 雌伏の時 : 秀吉の下を離れた惟長は、丹波福知山城主であった小野木公郷(重勝)の配下となり、再び世に出る機会を待ったとされる 21 。

- 徳川旗本へ : 関ヶ原の役の後、天下の実権を握った徳川家康に謁見する機会を得る。家康は惟長の父・惟政のかつての功績を高く評価し、惟長に旧領である近江国甲賀郡和田村を所領として与え、徳川家の直参旗本として取り立てた。これにより、和田家は武家としての家名を再興することに成功した 5 。

- 没年 : その後、江戸時代初期まで生存し、元和2年(1616年) 23 、あるいは寛永元年(1624年) 23 に没したと伝えられている。

この二つの説の内容を比較すると、その隔たりがいかに大きいかがわかる。以下の表は、両説の要点を整理したものである。

|

項目 |

夭折説 |

雌伏説(生存説) |

|

主な典拠 |

『ルイス・フロイス書簡』 20 , 『兼見卿記』 20 など |

『寛政重修諸家譜』 12 , 『和田系図』 5 など |

|

史料の性質 |

同時代の第三者による記録 |

江戸時代に成立した子孫の家の公式記録 |

|

追放後の動向 |

伏見へ逃亡後、間もなく死亡 |

潜伏後、豊臣秀吉に仕官 |

|

没年 |

元亀4年(1573年)3月15日 20 |

寛永元年(1624年)など諸説あり 23 |

|

死因 |

高山右近との乱闘で負った傷が悪化 20 |

病死または自然死 |

|

その後の経歴 |

なし |

紀州征伐に従軍、関ヶ原後に徳川旗本となる 5 |

第四章:史料の比較検討と人物像の再構築

和田惟長の生涯をめぐる二つの説は、どちらが歴史的事実に近いのか。史料の性質と成立背景を比較検討することで、その答えは自ずと明らかになる。そして、なぜ二つの異なる物語が生まれたのかを考察することは、惟長という人物の実像を多角的に捉える上で不可欠である。

第一節:同時代史料と後世の家譜 ― 信憑性の階梯

歴史研究の基本的な手法として、対象となる出来事と時間的に近く、利害関係の薄い第三者による記録ほど、信憑性が高いと評価される。この観点から二つの説を比較すると、その優劣は明白である。

「夭折説」を裏付ける『兼見卿記』やルイス・フロイスの書簡は、まさに事件発生直後に書かれた第一級の史料である。特にフロイスは、当事者である高山父子とも面識があり、畿内のキリシタン情勢に精通していた。彼の報告は、個人的な推測ではなく、見聞に基づいた事実として惟長の死を伝えている。利害関係の異なる複数の同時代史料が一致して彼の死を記録している以上、学術的には、和田惟長は元亀4年(1573年)に死亡したと結論付けるのが最も合理的である。

では、なぜ「雌伏説(生存説)」が生まれたのか。この説の典拠である『寛政重修諸家譜』や和田家の系図は、いずれも事件から100年以上が経過した江戸時代に成立したものである。特に『寛政重修諸家譜』は、幕府に仕える旗本・御家人が自家の由緒書を提出し、それを幕府が編纂した公式の系譜集である。ここに、説が生まれた背景を解く鍵がある。

旗本として徳川の世に存続した和田家にとって、家の祖先である惟長が、家臣に裏切られて城を追われ、20歳そこそこで不名誉な死を遂げたという事実は、幕府に提出する家の歴史としてあまりに都合が悪かった。武家社会において、家の由緒や祖先の功績は、その家の格式を決定づける重要な要素である。そのため、家の存続と権威付けのために、より輝かしい「物語」を創出する必要があったと考えられる。

その結果、創られたのが「雌伏説」であろう。この物語では、惟長は単に生き延びただけでなく、天下人である秀吉に仕え(ただし失敗談を挿入することで物語にリアリティを与えている)、最終的には徳川家康その人に見出されて家名を再興した、という「苦難を乗り越えた成功物語」へと昇華されている。これは、徳川の治世下で家の安泰を図る上で、これ以上ないほど理想的な由緒であった。

したがって、「夭折説」は歴史的事実を反映したものであり、「雌伏説」は子孫が家の名誉のために創り上げた「家の記憶(伝承)」であると結論付けられる。

第二節:二つの説から浮かび上がる和田惟長の実像

この二つの説を突き合わせることで、和田惟長の人物像はより立体的に浮かび上がってくる。

一つは、歴史の記録から一度「抹消」された若者の姿である。偉大すぎる父が遺した重圧、未熟さゆえの家臣団の掌握失敗、そして信長と義昭の対立という畿内の激しい政争の渦に呑まれ、志半ばで命を落とした悲劇の若き当主。これが、同時代史料から浮かび上がる惟長の偽らざる実像であろう。彼の死と共に、父・惟政が一代で築いた摂津和田氏の歴史は、事実上、終焉を迎えた。

もう一つは、旗本の祖として「再生」した人物の姿である。江戸時代の和田家にとって、彼はもはや悲劇の若君ではなく、幾多の苦難を乗り越えて家名を再興し、徳川の平和な世にその血脈を繋いだ「中興の祖」であった。彼の人生は、子孫の繁栄という目的のために、全く異なる物語を上書きされたのである。

和田惟長という一人の武将の生涯は、この「歴史的事実」と「創られた伝承」という二つの側面から捉える必要がある。彼の人生に刻まれたこの両義性こそが、彼の人物像の核心であり、その魅力を形作っている。

第五章:【雌伏説に基づく】豊臣・徳川政権下での動向

本章では、歴史的事実とは区別しつつも、江戸時代の和田家が自らの祖先の物語として語り継いだ「雌伏説」の内容を、その典拠である『寛政重修諸家譜』などに基づいて詳述する。これは、旗本和田家が自らのアイデンティティをどのように構築しようとしたかを知る上で、極めて重要な意味を持つ。

第一節:豊臣秀吉への仕官と挫折

『寛政重修諸家譜』などが伝える物語によれば、高槻城を追われた惟長は、その後、天下人となった豊臣秀吉に仕えることで再起の機会を掴んだとされる 5 。

その具体的な活動として記録されているのが、天正13年(1585年)に行われた紀州征伐(雑賀攻め)への従軍である 5 。当時、秀吉はかつての敵対勢力や、主家を失った浪人衆を自らの軍団に積極的に組み込んでおり、没落した大名の嫡男であった惟長がその一人として登用されたという設定には、一定の説得力がある。

しかし、この戦役が彼の挫折の舞台となる。系図によれば、惟長は雑賀衆の籠る城を攻略するため、堤防を築いて水攻めを行うという重要な任務を任された。だが、この堤が作戦の途中で決壊し、水攻めは完全な失敗に終わってしまう。この失態により、惟長は秀吉の激しい怒りを買い(勘気を蒙り)、豊臣政権の中枢で活躍する道を絶たれたとされている 5 。

秀吉の下での出世の道を断たれた惟長は、その後、丹波福知山城主であった小野木公郷(おのぎ きみさと、重勝)の配下になったと伝わる 21 。一度大きな失敗を犯した武将が、有力大名の与力や客将として身を寄せ、雌伏の時を過ごすというのは、当時よく見られた武士の生き方の一つであり、この物語はそうした時代のパターンに沿って構成されている。

第二節:関ヶ原の役後と徳川旗本への道

雌伏の時を過ごした惟長に、最大の転機が訪れる。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いを経て、天下の実権が豊臣家から徳川家康へと移った後のことである。

和田家の家譜は、この時期に惟長が家康に初めて謁見する機会を得たと記す 5 。この謁見の場で、家康は惟長の父・惟政がかつて足利義昭を救出し、信長の上洛に貢献した忠義と功績を高く評価したとされる。そして、その功臣の子である惟長を不遇のままにしておくのは忍びないとして、彼に先祖伝来の旧領である近江国甲賀郡和田村を所領として与えた 5 。

これにより、和田家は徳川家の直参、すなわち旗本として大名に準ずる家格を回復し、武家としての家名を再興することに成功した。和田惟長は、この物語において、一度は没落した家を自らの力と忍耐によって再興し、徳川の泰平の世にその血脈を繋いだ「中興の祖」として、その生涯を締めくくるのである。

おわりに

本報告書における調査と分析を通じて、戦国武将・和田惟長の生涯は、二つの異なる顔を持つことが明らかになった。

一つは、同時代の信頼性の高い史料が示す「夭折した悲劇の若君」という側面である。父・惟政が築いた偉大な遺産を継承するという重圧、若さゆえの未熟さと猜疑心、そして戦国末期の畿内における激しい権力闘争の波に呑まれ、わずか20歳前後でその生涯を閉じたという歴史的事実である。

もう一つは、後世の子孫によって創り上げられた「苦難の末に家を再興した祖」という側面である。これは、江戸時代に旗本として存続するために、家の由緒を飾り、徳川家への忠誠を示す物語として創出された「家の記憶(伝承)」であった。

和田惟長の事例は、戦国から江戸へと移行する大きな時代の転換期において、一個人の「事実」がいかにして家の「伝承」へと姿を変え、記録されていくかを示す、極めて示唆に富んだケーススタディと言える。彼の人生の記録は、歴史記述の複雑さと、その背後にある人々の意図や社会の要請を我々に教えてくれる。

したがって、和田惟長という人物を評価する際には、どちらか一方の説に限定して語るべきではない。むしろ、この二つの異なる物語がなぜ生まれ、並立して現代に伝わっているのか、その背景まで含めて理解することこそが、和田惟長という人物、ひいては彼が生きた時代の力学を深く理解する鍵となる。彼の数奇な運命は、歴史の光と影、そして事実と記憶の交錯の中に、今なお静かに存在し続けている。

引用文献

- 12.和田惟政と高槻城 https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/history/37287.html

- 和田惟政供養塔(白井河原の戦い) | 場所と地図 - 歴史のあと https://rekishidou.com/koremasakuyo/

- 13.高槻城を追われた和田惟長 https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/history/46734.html

- 大阪府高槻市 高槻城跡を訪ねよう - 歴史街道 https://www.rekishikaido.gr.jp/timetrip/journey/sengoku/rekishi-takatsuki1/

- 武家家伝_和田氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/wada_k.html

- 武家家伝_和田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/wada_k.html

- 信長が認めた都の副王『和田惟政』 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ekdFD_fdSts

- 和田惟政(わだこれまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF-1121629

- 和田惟政- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF

- 和田惟政- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF

- 和田惟政とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF

- 和田惟政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E6%94%BF

- 池田界隈ご案内(池田氏関係の図録):和田惟政墓 https://www.ikedaya.com/ikedatown/family_pre/16a.html

- 白井河原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E4%BA%95%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 白井河原合戦に至るまで(その2:和田惟政の池田領侵攻の動き) https://ike-katsu.blogspot.com/2011/09/2.html

- GWを茨木で過ごすなら -白井河原合戦跡で歴史を感じてみる https://ibajal.com/place/gw%E3%82%92%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E3%81%A7%E9%81%8E%E3%81%94%E3%81%99%E3%81%AA%E3%82%89%E3%80%80%EF%BC%8D%E7%99%BD%E4%BA%95%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E5%90%88%E6%88%A6%E8%B7%A1%E3%81%A7%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%82%92/

- 白井河原合戦跡 http://www.y-morimoto.com/saiiseki/shirai.html

- 血で血を洗う戦乱の世に「信仰」で抗った男!戦国武将・高山右近の波乱の生涯とその最期 https://mag.japaaan.com/archives/235257

- 高槻城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kinki/takatsuki.j/takatsuki.j.html

- 和田惟長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%83%9F%E9%95%B7

- 『信長の野望天翔記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/nobu06_data.cgi?equal1=AE04

- 近江 和田城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/oumi/wada-jyo/

- G616 和田氏家 - 清和源氏 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/%EF%BD%87616.html