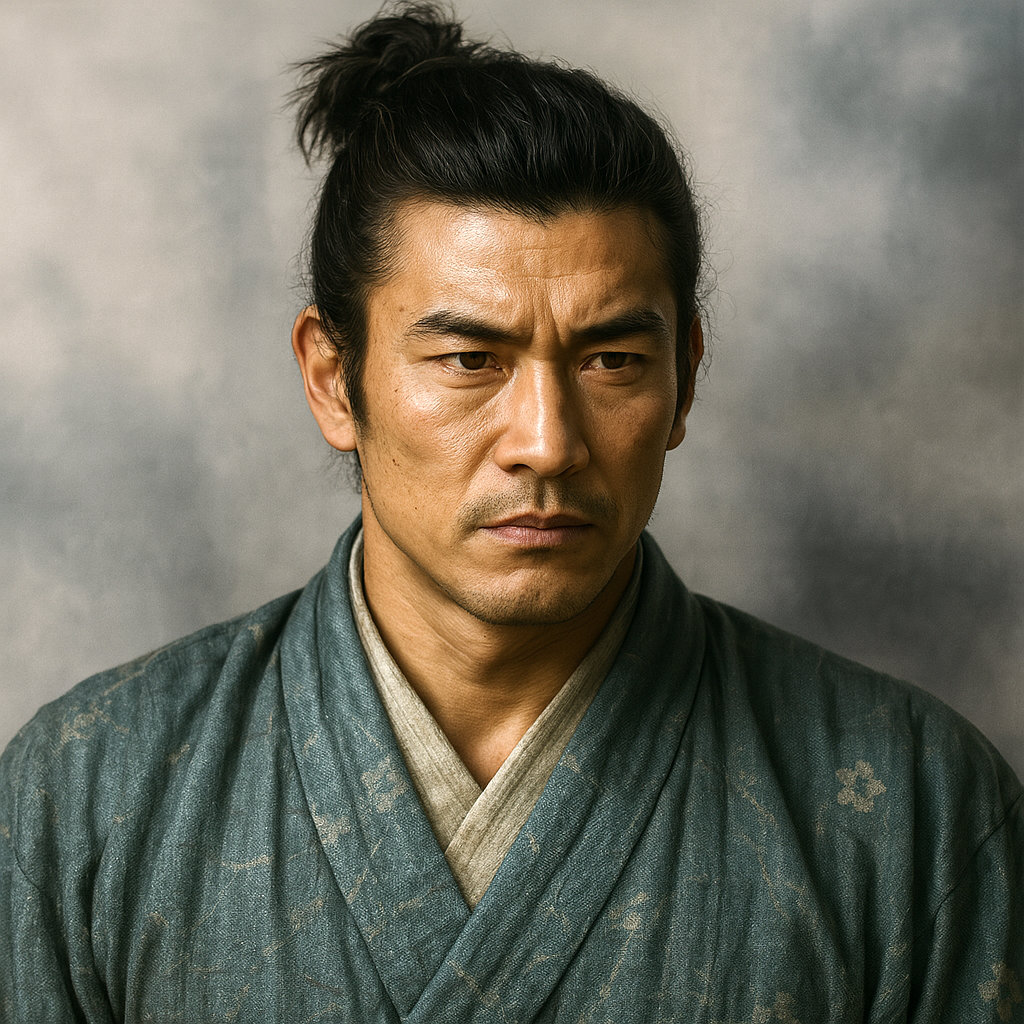

和田昭為

和田昭為は佐竹氏三代に仕えた智将。讒言で出奔し息子を失う悲劇を経験するも、敵将捕縛の大功で帰参。三奉行として藩政改革を主導し、秋田移封にも従う。佐竹氏の戦国から近世への移行期を支えた宿老。

常陸の智将・和田昭為 ― 佐竹三代を支え、激動の時代を生きた宿老の実像

序章:常陸の智将、和田昭為 ― その生涯と歴史的意義

戦国大名・佐竹氏が常陸国(現在の茨城県)に覇を唱え、やがて豊臣政権下で関東の名門としての地位を確立し、近世大名として秋田の地で新たな歴史を刻むに至るまで、その激動の歴史の枢要な局面には、常に一人の宿老の姿があった。本報告書は、佐竹義昭、義重、義宣の三代にわたり、内政、外交、軍事の多岐にわたってその智謀を発揮した和田昭為(わだ あきため)の生涯を、現存する史料と研究成果に基づき、徹底的に解明することを目的とする。

昭為の生涯は、天文元年(1532年)に生を受け、元和四年(1618年)に87歳で大往生を遂げるまで、まさに戦国乱世から江戸時代初期に至る時代の変転そのものであった 1 。彼の名を歴史に深く刻み込んでいるのは、同僚の讒言によって主家を出奔し、その際に息子三人と一族二十余名を主君に誅殺されるという悲劇に見舞われながらも、後に敵将を捕縛するという空前の大功を立てて劇的な帰参を遂げた一件である 2 。この出来事は、戦国武将の生存戦略と、忠誠という概念の複雑さを鮮烈に物語っている。

しかし、和田昭為の生涯は、単なる一個人の波乱万丈な立身出世物語に留まるものではない。彼の人生を丹念に追うことは、佐竹家中の権力闘争の実態、戦国大名の領国経営における文武の役割、豊臣政権による天下統一が地方大名にもたらした統治体制の変容、そして近世大名家への移行期に顕在化する譜代家臣と新興官僚の軋轢といった、時代の大きなうねりを映し出す鏡を覗き込むことに等しい。本報告書では、これらの多角的な視点から、和田昭為という人物の立体的な実像に迫る。

和田昭為 関連年表

|

西暦(和暦) |

和田昭為の動向 |

佐竹家及び国内外の主要な出来事 |

|

1532年(天文元年) |

佐竹家臣・石井為忠の子として誕生 2 。 |

|

|

1545年(天文14年) |

|

佐竹義昭が家督を相続し、第17代当主となる 3 。 |

|

1562年(永禄5年) |

|

佐竹義重が家督を相続し、第18代当主となる 4 。 |

|

1571年(元亀2年) |

車斯忠の讒言により、佐竹家を出奔し白河結城氏に属す。息子3人、一族二十余名が義重に殺害される 2 。 |

北条氏政が蘆名・結城氏らと結び、佐竹領に侵攻 4 。 |

|

1575年(天正3年) |

白河結城家の内紛に乗じ、当主・小峰義親を捕縛。この功により佐竹家に帰参を果たす 2 。 |

佐竹義重が白河城を奪取し、白河結城氏を従属させる 4 。 |

|

1589年(天正17年) |

|

佐竹義宣が家督を相続し、第19代当主となる 5 。 |

|

1590年(天正18年) |

|

豊臣秀吉による小田原征伐。佐竹氏は参陣し、常陸54万石を安堵される 5 。 |

|

1592年(文禄元年) |

義宣の文禄の役出征に伴い、国元の留守居役を任される 2 。 |

文禄の役が始まる。 |

|

1595年(文禄4年) |

人見藤道、小貫頼久と共に「三奉行」に就任し、知行割替を主導 2 。 |

豊臣秀次事件。 |

|

1600年(慶長5年) |

|

関ヶ原の戦い。佐竹義宣は西軍寄りの中立を保つ。 |

|

1602年(慶長7年) |

佐竹氏の出羽秋田への移封に従う。新領地受取の任にあたる 2 。 |

佐竹氏が出羽秋田20万石に減転封される。 |

|

1603年(慶長8年) |

隠居。直後に渋江政光暗殺未遂事件(川井事件)が発生し、関与を疑われる 2 。 |

徳川家康が征夷大将軍に就任し、江戸幕府を開く。 |

|

1618年(元和4年) |

8月6日、死去。享年87 1 。 |

|

第一章:出自と佐竹家仕官 ― 宿老への道

第一節:和田氏の系譜と昭為の誕生

和田昭為の属した和田氏は、その源流を桓武平氏の庶流であり、鎌倉幕府の重鎮として名を馳せた三浦氏の末裔に持つとされる 2 。具体的には、治承・寿永の乱で源頼朝を支え、侍所別当を務めた御家人・和田義盛に連なる家系と伝えられている 10 。鎌倉時代に権勢を誇った和田一族は、北条氏との政争(和田合戦)に敗れて没落するが、その一族郎党は各地に離散し、常陸国に土着した一派が戦国時代に佐竹氏の家臣団に組み込まれたと考えられる。この名門としての出自は、後の昭為の家臣団内での地位や自負に、少なからぬ影響を与えたであろう。

昭為自身は、天文元年(1532年)、常陸の戦国大名・佐竹氏の家臣であった石井為忠の子として生を受けた 2 。その後、同族である和田為秀の養子となり、和田家の家督を継承した 2 。戦国時代において、一族内での養子縁組は家の存続や家格の維持、さらには有力な血筋や才能を取り込むための戦略的な手段として頻繁に行われていた。昭為の場合も、石井家から和田家へと、一族内での人材の最適配置という側面があったと推測される。

しかし、この「養子」という出自は、彼のキャリア形成において重要な意味を持っていた。生粋の嫡男ではないという立場は、譜代家臣団の中で自らの存在価値を、血筋だけでなく実力によって証明しなければならないという強い動機を彼に与えた可能性がある。彼が後年、財政や外交といった高度な専門知識を要する分野で卓越した能力を発揮し 2 、さらには白河義親捕縛という軍事的な奇策までも成功させた背景には、自らの能力を主君や同僚に認めさせ、家中の序列を確固たるものにしたいという渇望が、原動力の一つとして存在したと見ることもできる。彼のキャリアは、家格や血統が依然として重要視されながらも、個人の才覚がそれを凌駕しうる、能力主義が台頭しつつあった戦国時代の過渡期的な側面を色濃く反映している。

第二節:佐竹義昭の時代 ― 外交・内政における頭角

昭為が佐竹家の家臣として本格的に活動を開始したのは、佐竹氏第17代当主・佐竹義昭(在位:1545-1565年)の治世下であった。義昭は、父・義篤の代からの宿願であった一族の内紛を巧みに収拾し、常陸北部に勢力を拡大、佐竹氏を戦国大名として飛躍させる礎を築いた英主である 3 。この比較的安定した領国統治の時代に、若き日の昭為は行政官僚としての経験を積み、その才能を開花させる機会を得た。

史料によれば、昭為は義昭、義重、義宣の三代にわたって仕えたとされており 2 、そのキャリアの初期段階は義昭の時代に築かれた。特に彼の功績として記録されているのは、財政および外交面での活躍である 2 。義昭が領国を安定させ、周辺勢力との関係を再構築していく過程で、昭為は実務担当者として交渉の場に臨み、財政基盤の強化に貢献していたと考えられる。この時期に培われた行政手腕と外交感覚が、後の義重、義宣の時代に彼を佐竹家にとって不可欠な存在へと押し上げる土台となったのである。

第二章:「鬼義重」を支えた文武の臣 ― 佐竹家躍進の原動力

第一節:外交官としての手腕

佐竹義昭の跡を継いだ第18代当主・佐竹義重(在位:1562-1589年)の時代、佐竹氏はその勢力を最大にまで拡大させる一方で、南の相模後北条氏、北の奥州伊達氏という強大な敵と直接対峙する、極めて緊迫した状況に置かれた 4 。この時期、合戦での武勇と並び、周辺勢力との合従連衡を司る外交戦略は、まさに佐竹家の存亡を左右する死活問題であった。

和田昭為は、この複雑怪奇な外交戦の最前線に立つ中心人物であった。史料には、彼が上杉氏、後北条氏、結城氏といった関東・奥州の諸大名との交渉を担当したことが明記されており 2 、義重が推し進める領土拡大戦略を、外交という側面から支える重要な役割を担っていたことがわかる。例えば、越後の上杉謙信との連携を強化し、北条氏に対抗する包囲網を形成したり 4 、あるいは北条氏と一時的に和睦を結んで伊達氏との戦いに集中するなど、義重の戦略的判断の背景には、昭為がもたらす精緻な情報と、彼の交渉術によって築かれた外交的基盤があったことは想像に難くない。彼は、佐竹氏が北関東の覇者として君臨するための、まさに「知」の原動力であった。

第二節:軍事・内政における役割

和田昭為は、単なる外交官や内政官僚ではなかった。彼が「文武共に優れた知将」 13 と評される所以は、軍事面においても非凡な才能を発揮した点にある。「合戦において譜代の家臣の指南役を務める」という記録は、彼が軍略にも深く通じていたことを明確に示している 2 。

この「指南役」という役割は、単に作戦会議で意見を述べるアドバイザーに留まるものではない。実戦経験の浅い、あるいは血気にはやる譜代の武将たちに対し、戦況に応じた陣形の変更、兵力の効果的な運用、敵の意図を読む戦術眼などを具体的に指導する、いわば軍師に近い立場であった可能性が高い。戦国時代の家臣団において、譜代の家臣は家柄や動員できる兵力によってその地位が保証されることが多いが、必ずしも戦術家として優れているとは限らない。勇猛さで「鬼義重」とまで呼ばれた主君・義重は 4 、昭為の持つ冷静かつ客観的な戦況分析能力と戦略的思考を高く評価し、武勇に秀でるが故に猪突猛進しがちな武将たちを統制し、軍全体のパフォーマンスを最大化させるための重要な役目を与えたのであろう。彼の存在は、佐竹軍が単なる武辺者の集団ではなく、知略を駆使する組織的な軍事力であったことを裏付けている。

第三節:家中における権力闘争 ― 車斯忠との確執

佐竹家が勢力を拡大する一方、その家臣団内部では、主君の寵愛と権力を巡る熾烈な競争が繰り広げられていた。その中で、和田昭為の最大の政敵として登場するのが、車斯忠(くるま つなただ)という人物である 14 。斯忠は常陸国車城主の子で、義重の側近として急速に台頭し、「猛虎」の異名を持つほどの武断派の武将であったと伝えられる 15 。

昭為が佐竹家を出奔する直接的な原因となったのが、この車斯忠による讒言であったとされている 2 。この両者の対立は、単なる個人的な反目ではなく、当時の佐竹家中に存在したであろう二つの異なる派閥の権力闘争の表れと見ることができる。すなわち、外交交渉や内政による国力増強を重視する「文治・外交派」の筆頭が和田昭為であり、軍事力による領土拡大を志向し、主君の側近として権勢を振るう「武断・側近グループ」の中心に車斯忠がいた、という構図である。

長年にわたり佐竹家に仕え、数々の功績を挙げてきた宿老・昭為の言葉よりも、義重が新興の側近である斯忠の讒言を信じた背景には、当時の佐竹氏が置かれていた極度の軍事的緊張と、主君・義重自身の性格があったと考えられる。元亀二年(1571年)当時、佐竹氏は北条氏政が蘆名氏や結城氏と結んで形成した大同盟による軍事的圧力に直接晒されていた 4 。このような存亡の危機にあって、「鬼義重」の異名を持つ義重の気質として、慎重な外交交渉を説く昭為よりも、強硬な手段を主張する武断派の斯忠の意見に耳を傾けやすかった可能性は十分にある。斯忠は、昭為が「敵対勢力と内通している」といった類の、義重の猜疑心を巧みに煽るような讒言を行ったのではないだろうか。この事件は、主君の信頼を巡る家臣間の激しい競争と、戦時下における君主の心理状態が、いかに家臣団の運命を劇的に左右するかを示す、戦国時代の権力力学の縮図であった。

第三章:出奔、悲劇、そして帰参 ― 絶望からの復活

第一節:元亀二年の出奔と一族の悲劇

元亀二年(1571年)、車斯忠の讒言を信じた主君・佐竹義重との関係が修復不可能と判断した和田昭為は、長年仕えた佐竹家を離れ、敵対勢力の一つであった白河結城氏の下へと出奔するという、重大な決断を下す 2 。これは、彼の人生における最大の転機であり、同時に最大の悲劇の幕開けであった。

重臣の敵方への出奔という事態に対し、主君・義重が下した決断は、あまりにも非情かつ苛烈なものであった。義重は、昭為の裏切りに対する報復として、常陸国に残されていた彼の息子三人を含む一族二十余名を、一人残らず誅殺するよう命じたのである 2 。この残酷な処置は、単に感情的な怒りによるものではない。戦国大名にとって、軍事機密や領内の内情を熟知した重臣の出奔は、自家の存立を揺るがしかねない最大級の危機である。義重のこの決断には、複数の冷徹な政治的計算があったと見られる。第一に、裏切り者に対しては徹底的な報復を行うという姿勢を内外に示すことで、他の家臣の離反を防ぐ「一罰百戒」の効果を狙った。第二に、昭為の一族を根絶やしにすることで、家中に存在するであろう昭為の同調者や潜在的な反対勢力を物理的に排除し、自らの権力基盤をより強固なものにする意図があった。この非情さこそが、彼が「鬼義重」と恐れられた所以の一端を物語っている 4 。

第二節:白河結城家での雌伏

息子たちを惨殺され、一族を滅ぼされた昭為は、失意と復讐心を胸に、亡命先である白河結城領へと入った。白河結城氏は、昭為の能力を高く評価し、彼を里白石城主として遇した 2 。これは、彼の外交官・将帥としての名声が、敵対勢力にまで届いていたことの証左である。昭為は、この地で単に雌伏していたわけではなかった。彼は亡命先の内部事情を冷静に観察し、佐竹家への復帰と、自らの名誉を回復するための千載一遇の機会を虎視眈々と窺っていたのである。

第三節:天正三年の奇策 ― 白河攻略の立役者

絶望の淵にあった昭為に転機が訪れたのは、出奔から四年後の天正三年(1575年)であった。この年、亡命先である白河結城家において、幼い当主・白河義顕を補佐していた後見役の小峰義親が、義顕を追放して実権を掌握するという内紛(クーデター)が発生した 2 。

この内紛を好機と見た佐竹義重は、白河領への大々的な侵攻を開始する。この時、和田昭為は密かに古巣である佐竹方と連絡を取り、内通していた 2 。合戦が始まると、昭為は白河軍の先陣として出撃。そして、誰もが予期せぬ行動に出る。彼は意図的に自軍を突出させて敵陣深くへ切り込み、あたかも佐竹軍に寝返ったかのように見せかけた。これにより白河軍の陣形は混乱し、総大将である小峰義親の本隊は孤立無援の状態に陥る。その混乱の最中、昭為は義親の身柄そのものを捕縛するという、離れ業を演じてのけたのである 2 。

総大将を敵に捕らえられた白河軍は戦意を喪失して崩壊し、白河結城氏は佐竹氏への完全従属を余儀なくされた。この「敵将を捕らえて主家に献上する」という、戦国史上でも類を見ない決定的な功績により、和田昭為は過去の罪の一切を許され、佐竹家への堂々たる帰参を果たした 2 。この一連の行動は、単なる忠誠心の証明に留まらない。息子たちを殺された彼にとって、ただ頭を下げて許しを乞うという選択肢はあり得なかった。彼は、自らの価値を最大級の形で証明し、義重が認めざるを得ない「手土産」を用意することで、交渉の余地なく復帰を勝ち取ったのである。これは、亡命先の内情を正確に把握し、佐竹氏の侵攻という外部要因を最大限に利用した、計算され尽くした自己プロデュースであり、戦国武将の卓越した生存術の極致であったと言えよう 13 。

第四章:豊臣政権下の重鎮 ― 佐竹家統治体制の中核

第一節:佐竹義宣の時代と三奉行制度

劇的な帰参を果たした和田昭為は、再び佐竹家の中枢に返り咲いた。特に、義重の子で第19代当主となった佐竹義宣(在位:1589-1633年)からは、絶大な信頼を寄せられることになる 2 。武勇を誇った父・義重とは異なり、中央政権との協調や近世的な領国経営を重視した義宣にとって、昭為の持つ卓越した行政手腕と外交能力は、何物にも代えがたい価値を持っていた。

その信頼を象徴するのが、文禄四年(1595年)の「三奉行」への任命である。この年、豊臣政権の指導の下、佐竹領内では大規模な知行割替(太閤検地に準じた領地の再編)が実施された。これは、家臣の知行地を再調査し、石高に基づいて再配分するもので、大名の統治権を強化する上で極めて重要な改革であった。義宣は、この困難な事業を遂行するための中核として、和田昭為、人見藤道、小貫頼久の三名を奉行に任命した 2 。

この三奉行制度の導入は、佐竹氏の統治体制が大きな転換点を迎えたことを示している。それは、従来の門閥や個人の武功を序列の基準とする戦国的な体制から、豊臣政権の集権的な統治システムに対応し、より近代的で実務的な行政能力を重視する体制へと移行しようとする意志の表れであった。豊臣秀吉による天下統一後、各大名は中央の統一基準に則った領国経営を求められており、知行割替はその一環であった 20 。この改革を断行するには、高度な算術能力、測量技術、そして何より家中の利害を調整する強力な政治力が必要とされた。義宣が、一度は家を出た昭為をその改革の筆頭に据えたという事実は、彼が新しい時代の佐竹家を担う上で、最も不可欠な人物であると認められていたことを意味する。昭為は、この大役を担うことで、名実ともに佐竹家中で絶対的な地位を確立したのである。

第二節:国元を預かる ― 留守居としての全権

義宣の昭為に対する信頼の厚さは、佐竹家の命運を左右する重要な局面で、彼に領国統治の全権を委ねたことからも窺い知ることができる。天正二十年(1592年)から始まった文禄の役において、当主・義宣は豊臣軍の一員として自ら兵を率いて朝鮮半島へと出征した。その際、昭為は国元の最高責任者である「留守居」役に任命されたのである 2 。

留守居役とは、単なる城代や代官ではない。当主不在の領国において、軍事、行政、司法、財政のすべてを統括し、当主と同等の権限を行使する、事実上の統治代行者であった。実際に、義宣が遠征先の九州から水戸城の昭為に宛てて、「石田三成からの知らせでは、間もなく京を発つとのことなので、その前に京都に到着するつもりだ」といった近況や指示を書き送った書状が現存しており 22 、両者が緊密に連携を取りながら国政を運営していた様子がわかる。さらに、義宣の上洛費用を捻出するために領内に税を課したり 22 、常陸南部の旧勢力である江戸氏や行方氏の領地を完全に掌握するための「仕置」を担当するなど 22 、その職務は多岐にわたり、極めて大きな権限が与えられていた。一時は家を追われた身でありながら、主君の留守中に国家の全権を委ねられるに至ったことは、彼の能力と忠誠が完全に回復し、誰よりも高く評価されていたことの何よりの証明であった。

第五章:晩年と秋田転封 ― 新時代への適応と軋轢

第一節:関ヶ原と佐竹家の秋田移封

慶長五年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発する。当主・佐竹義宣は、豊臣政権の奉行であった石田三成と親交が深かったことなどから、西軍寄りの曖昧な態度を取った 23 。この決断が、戦後に佐竹家の運命を大きく左右することになる。戦いに勝利した徳川家康は、義宣の態度を咎め、佐竹氏に対し、先祖代々の本拠地であった常陸水戸54万石から、出羽秋田20万石へと大幅な減転封を命じた 2 。

この苦難の移封に際しても、老齢に達していた和田昭為は主家に従い、一族郎党を率いて未開の地であった新天地・秋田へと向かった 2 。残された記録によれば、移封に際して、父・義重が新領地である秋田の様子を把握するために、「和田昭為が(先遣隊として)出羽秋田へ行き、領地を受け取って水戸へ戻るまで」待機していたとあり 9 、藩の立ち上げという最も重要な局面においても、彼が実務の責任者として重用されていたことがわかる。

第二節:川井事件と譜代の矜持

慶長八年(1603年)、昭為は80歳を超えてついに隠居を決意する。しかし、彼が政治の表舞台から退いた直後、秋田藩を揺るがす大事件が発生する。新藩体制の構築を急進的に進めていた家老・渋江政光の暗殺未遂事件、いわゆる「川井事件」である 2 。

渋江政光は、もともと浪人の身から義宣に取り立てられ、その卓越した行政手腕で頭角を現した人物であった 2 。秋田移封後の混乱した藩政を立て直すため、彼は検地の実施や城下町の整備、そして秋田杉の保護育成といった藩政改革を次々と断行した有能な官僚であった 24 。しかし、その急進的な改革手法や、新参者でありながら藩政の中枢を独占するかのような振る舞いは、昭為をはじめとする譜代家臣団の強い反発を招いた 2 。

この事件で、隠居の身であった昭為も計画への関与を疑われた。結果的に処罰されることはなかったものの、後の世では、彼が暗殺計画を「知った上で黙認していた」と考えられている 2 。この事件は、単なる個人的な感情のもつれや権力闘争ではない。それは、戦国時代を生き抜き、先祖代々の軍功と土地との結びつきに誇りを持つ「譜代家臣団の論理」と、藩全体の利益と効率性を最優先し、旧来の特権や慣習を度外視する近世的な「新興官僚の論理」との間に生じた、構造的な対立が爆発したものであった。昭為自身も優れた行政官でありながら、その出自は鎌倉以来の名門・和田氏である。彼は、この対立構造のまさに中間に位置する存在であった。彼が計画を「黙認」したとされるのは、譜代家臣たちの心情に深く共感しつつも、自らが表立って行動するには老獪に過ぎたためであろう。この事件は、昭為の生涯の最終盤において、彼が属した「戦国」という価値観の時代が終わりを告げ、新たな秩序が生まれつつあることを象徴する出来事であった。

第三節:最期と子孫

川井事件の後、和田昭為は政治の表舞台から完全に身を引き、静かな晩年を送った。そして元和四年(1618年)8月6日、戦国の世を駆け抜け、近世の幕開けを見届けた老将は、87歳という長寿を全うしてその生涯に幕を下ろした 1 。

彼の死後も、和田一族は秋田藩士として存続した。息子たちを非業の死で失った昭為であったが、帰参後に設けた子、あるいは養子が家名を継いだ。史料には、その系譜として「昭為―重為―光為―以為―為重」という流れが記録されているほか、分家の存在も伝えられている 11 。秋田県の公文書館には、江戸時代を通じて佐竹家に仕えた藩士としての和田氏の記録が複数残されており 27 、昭為が築き上げた家が、新天地・秋田の地で確かに根付いていったことを示している。

和田昭為 関係人物一覧

|

人物名 |

読み |

続柄・役職 |

和田昭為との関係性の概要 |

|

佐竹義昭 |

さたけ よしあき |

佐竹家17代当主 |

昭為の最初の主君。昭為が家臣として頭角を現した時代の当主 3 。 |

|

佐竹義重 |

さたけ よししげ |

佐竹家18代当主 |

昭為の二代目の主君。「鬼義重」と称された猛将。昭為の出奔に際し一族を誅殺するが、後にその功績を認めて帰参を許す 2 。 |

|

佐竹義宣 |

さたけ よしのぶ |

佐竹家19代当主 |

昭為の三代目の主君。昭為の行政手腕を高く評価し、三奉行や留守居役に任じるなど、絶大な信頼を寄せた 2 。 |

|

車斯忠 |

くるま つなただ |

佐竹義重側近 |

昭為の政敵。「猛虎」の異名を持つ武断派。讒言により昭為を出奔に追い込んだとされる 2 。 |

|

小峰義親 |

こみね よしちか |

白河結城家当主 |

白河結城家の実権を握るが、昭為の奇策により捕縛される。これにより白河結城家は佐竹氏に従属した 2 。 |

|

人見藤道 |

ひとみ ふじみち |

佐竹家奉行 |

昭為、小貫頼久と共に佐竹三奉行の一人。知行割替など藩政改革を担った 2 。 |

|

小貫頼久 |

おぬき よりひさ |

佐竹家奉行 |

昭為、人見藤道と共に佐竹三奉行の一人。特に外交面で活躍したとされる 2 。 |

|

渋江政光 |

しぶえ まさみつ |

秋田藩家老 |

浪人から取り立てられた新興の行政官僚。秋田藩の藩政改革を主導するが、譜代家臣団と対立し、暗殺未遂事件(川井事件)の標的となる 2 。 |

終章:和田昭為という人物の再評価

和田昭為の87年の生涯を俯瞰するとき、彼が単に「有能な家臣」という一言で片付けられる人物ではないことが明らかになる。彼は、卓越した行政手腕と外交感覚で主家の発展に貢献した【智将】であり、一度は敵方に走りながらも、最終的には主家への帰参を果たし、その後の苦難にも付き従った【忠臣】であった。しかし同時に、自らの生き残りと名誉回復のためには敵将の捕縛という非情な策も弄する【策士】であり、讒言によって愛する息子たちを失った【悲劇の父】でもあった。この多面性こそが、和田昭為という人間の奥深さであり、魅力でもある。

彼の生涯は、佐竹氏の歴史の重要な転換点と常に軌を一にしている。常陸の一国人に過ぎなかった佐竹氏が、義昭・義重の時代に関東の雄へと飛躍する過程で、彼は外交と軍略で貢献した。豊臣政権下で義宣が近世大名への脱皮を図った際には、三奉行として統治体制の刷新を主導した。そして、関ヶ原の戦いを経て秋田藩として再出発する際には、譜代の長老として、新時代への移行期に生じる軋轢の渦中に身を置いた。彼は、まさに佐竹氏の戦国時代から近世への「移行期」そのものを体現した存在であったと言える。

結論として、和田昭為の生涯を追うことは、戦国武将のリアリズムに満ちた処世術、主君と家臣の間に存在する緊張をはらんだ複雑な関係性、そして時代の大きな変化に適応し、あるいは抵抗しようとする人々の姿を、鮮やかに浮き彫りにする。彼は、歴史の表舞台に立つ華々しい大名たちの影で、その類稀なる智謀と強靭な精神力によって主家の、そして自らの運命を切り拓いた、真の「戦国のプロフェッショナル」として、再評価されるべき人物であろう。

引用文献

- 和田昭为- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%98%AD%E7%82%BA

- 和田昭為 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%98%AD%E7%82%BA

- 佐竹義昭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E6%98%AD

- 佐竹義重 (十八代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E9%87%8D_(%E5%8D%81%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 佐竹義宣 (右京大夫) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E5%AE%A3_(%E5%8F%B3%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%A4%AB)

- 佐竹義重 茨城の武将/ホームメイト - 刀剣ワールド東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/kanto-warlord/kanto-yoshishige/

- 和田昭為(わだあきため)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=9E00

- 小貫頼久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%B2%AB%E9%A0%BC%E4%B9%85

- ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾壱~ - トータルプラン長山に。 https://www.totalplan.co.jp/sub9-H19-21.html

- H508 和田義盛 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/H508.html

- 和田氏とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 小貫頼久 - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/tag/%E5%B0%8F%E8%B2%AB%E9%A0%BC%E4%B9%85

- 夜叉九郎な俺(不定期更新) - 第39話 二人の鬼 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n2844bi/40/

- 『信長の野望・天道』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/tendou/tendou_data.cgi?up1=0;target=1328;max=1328;print=25;p=7

- 戦国群像/戦国Xファイル - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x145.html

- 車斯忠 主家移封に反対し、水戸城乗っ取り計画を企てた男の行く末 ... https://www.youtube.com/watch?v=ZTSUhVWfBkk

- 息子3人殺されても…主家に舞い戻り忠義を尽くした和田昭為 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0CM-FkCFBHk

- 和田昭為とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%98%AD%E7%82%BA

- 小峰義名 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B3%B0%E7%BE%A9%E5%90%8D

- 米国外に本拠地のあるのはブルージェイズだけだ。又、この球場の屋根は開閉式ドーム構造だった。球団関係者の特別のはからいで、開閉を可能にする機械室を見せてもらったが、そこでは人間の背丈を遥かに超えたいくつかの歯車が音を https://www.big-c.or.jp/~makichan/20150101.html

- ある不動産業者の地名由来雑学研究~その壱拾七~ - トータルプラン長山に。 https://www.totalplan.co.jp/sub9-H19-17.html

- 第十一章 佐竹氏の領国統一 - 水戸市 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10828.pdf

- 佐竹義宣と車斯忠|水戸市 | 茨城の寺社巡りなら「茨城見聞録」 https://ibamemo.com/2018/02/14/mouko/

- 組合長挨拶 - 佐伯広域森林組合 https://www.saikiforest.or.jp/association/message/

- 江戸時代の留山制度 - アイオーネイチャーラボ株式会社 http://shinriniot.com/26032305282477322577/6529079

- 秋田藩家老渋江政光の林業思想に関する古文書及び石碑 - 日本森林学会 https://www.forestry.jp/forestryheritage/2020-3271/

- 系図目録Ⅰ - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000000413_00/004keizumokuroku1.pdf

- 岸本良信公式ホームページ 藩士と幕臣の名簿 久保田藩(秋田藩・佐竹藩) https://www.kishimotoyoshinobu.com/%E4%B9%85%E4%BF%9D%E7%94%B0%E8%97%A9%EF%BC%88%E7%A7%8B%E7%94%B0%E8%97%A9%E3%83%BB%E4%BD%90%E7%AB%B9%E8%97%A9%EF%BC%89/