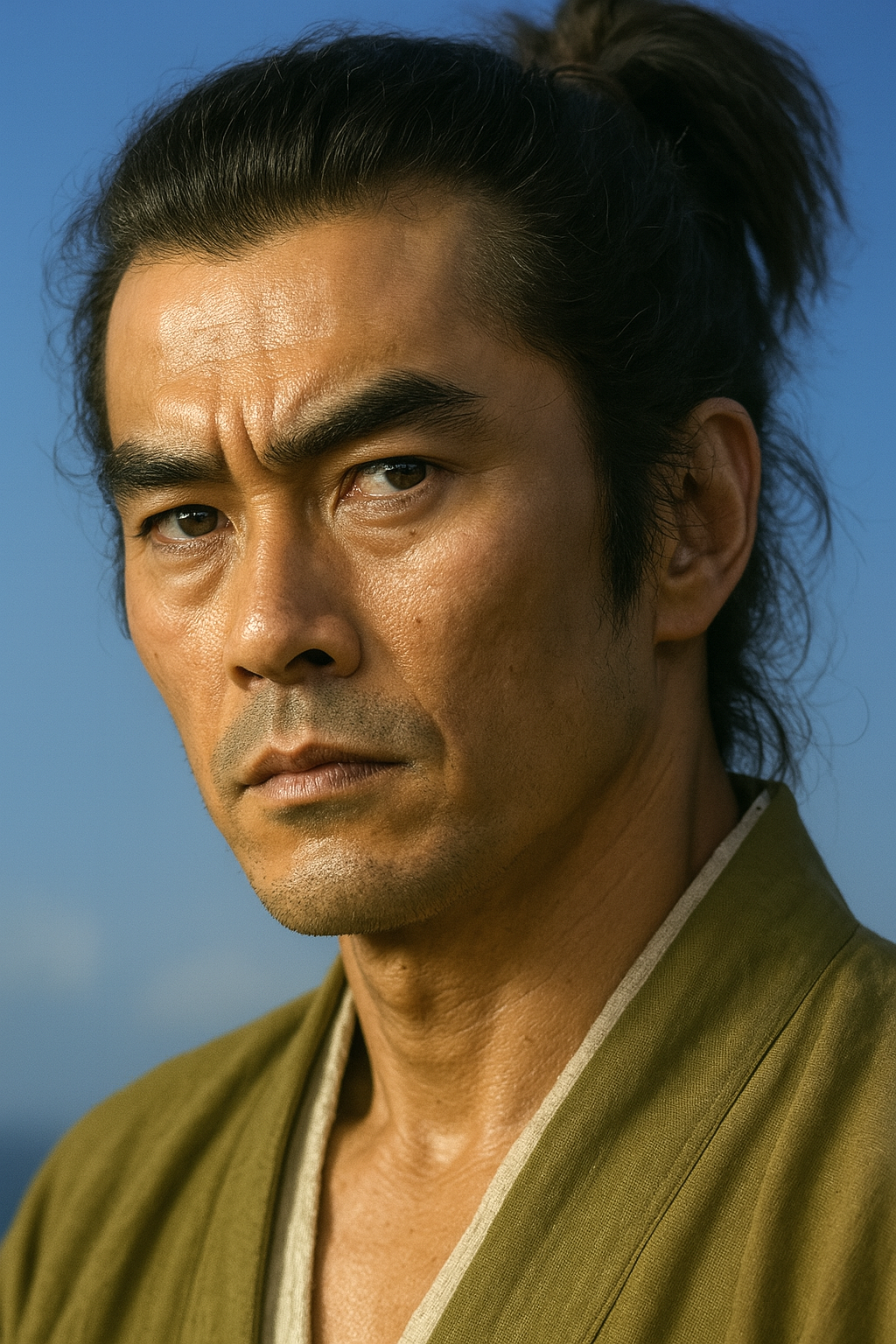

問田興之

問田興之は、大内氏の重臣で奉行人。父弘胤の栄光を受け継ぎ、堅実な政務を担った。陶晴賢の実父説が有力で、大寧寺の変では子の隆盛と共に大内氏崩壊に関与。その晩年と死は謎に包まれている。

戦国期大内氏の重臣・問田興之の実像 ―父祖の栄光から子の世代の動乱まで―

序章:問田興之 ―忘れられた大内氏の中枢人物―

本報告書の目的と視座

戦国時代の西国に覇を唱えた大内氏。その栄華と滅亡の歴史には、数多の武将が登場する。本報告書が光を当てるのは、大内氏の重臣でありながら、その生涯、特に晩年が深い謎に包まれている人物、問田興之(といだ おきゆき)である。彼は、主君・大内義興の上洛に随行し、京の戦場で散った英雄的な父・弘胤(ひろたね)の栄光を受け継ぎ、一方で、その子らの世代は大内家を崩壊へと導く未曾有の政変「大寧寺の変」に深く関与した。興之は、まさに大内氏の最盛期と崩壊期をつなぐ「結節点」に位置する。本報告書は、この興之という人物を軸に、父祖の栄光から子の世代が引き起こした動乱までを丹念に追跡し、彼の生涯と、彼を取り巻く時代のうねりを再評価することで、その歴史的実像に迫ることを目的とする。

問田興之をめぐる研究の現状と、残された謎

問田興之は、大内義興・義隆父子に仕えた奉行人であり、掃部頭(かもんのかみ)を称し、当代一流の文化人であった三条西実隆とも交流があったことが断片的に知られている。しかし、従来の研究において、彼の存在は、華々しい活躍で知られる父・弘胤や、大内家の歴史を大きく揺るがした子・隆盛(たかもり)、そして義理の息子(あるいは実子)とされる陶晴賢(すえ はるかた)の陰に隠れがちであった。特に、大内家の命運を決定づけた天文20年(1551年)の「大寧寺の変」前後における彼の動向が、史料上から全く窺えない点は、興之の生涯における最大の謎として残されている。重臣でありながら、主君の死という一大事件に際して彼の名がどちらの陣営にも見られないこの「沈黙」は、極めて不可解である。

近年の新説がもたらす歴史像の再構築

この謎多き人物、問田興之をめぐる歴史像は、近年、ある一級史料の分析によって、劇的な再構築を迫られている。それは、公卿・吉田兼右の日記『兼右卿記』の記述である。この史料から、大内家を事実上滅亡に導いた陶晴賢が、実は問田興之の実子であり、興之の子である問田隆盛の同母弟であった可能性が濃厚に浮かび上がってきた 1 。この説は、単に晴賢個人の出自を明らかにするに留まらない。大寧寺の変を「家臣による主君殺し」という単純な下克上の構図から、「大内氏一門内部における、特定の一族による権力掌握計画」という、より複雑で根深い内乱であった可能性を示唆するものである。この視座は、問田興之という人物の歴史的重要性を飛躍的に高め、大内氏滅亡の構造的要因そのものを根本から見直すことを我々に迫る。本報告書は、この新説を分析の基軸に据え、問田興之の生涯を再検証していく。

第一章:問田氏の出自と大内家中の地位

大内氏庶流としての成立

問田氏は、その出自を辿ると、西国随一の守護大名・大内氏の輝かしい家系に行き着く。彼らは、百済の琳聖太子を祖と称する多々良姓大内氏の庶流であり、単なる被官ではなく、主家と血を分けた「一門」としての特別な地位を占めていた 3 。その祖は、平安時代末期、大内盛房の子である長房が、周防国吉敷郡問田(現在の山口市問田)を領地とし、その地名を姓としたことに始まると伝えられる 3 。この出自は、問田氏が大内家の政権中枢に深く関与する上での正統性と権威の源泉となった。彼らは主家の分家として、その支配体制を内側から支える重責を担う宿命にあったのである。

世襲された役職と権益

問田氏は、その高い家格に相応しく、大内氏の領国経営において極めて重要な役職を代々世襲していた。

第一に、 石見国守護代 の職である。この役職は、興之の父・弘胤、そして興之の子・隆盛も務めており、問田氏が軍事・行政の両面で主家から絶大な信頼を得ていたことを物語る 7 。石見国は、尼子氏との国境に位置する戦略的要衝であり、その守護代職は、問田氏の軍事的能力と統治手腕を証明するものであった。ただし、石見国では吉見氏や益田氏といった在地性の強い国人領主の力が根強く、守護代としての支配は必ずしも盤石ではなかった可能性も指摘されている 8 。

第二に、 興隆寺奉行と祭祀への関与 という、より神聖な役割である。問田氏は、大内氏代々の氏寺である氷上山興隆寺の奉行職を務め、年に一度の重要な祭祀である妙見会においては、歩射(ぶしゃ)の射手を務める「弓太郎」という名誉ある役を担うのが慣例であった 3 。これは、問田氏が単に軍事や政務を担うだけでなく、大内家の祖先祭祀や宗教的権威という、支配の根幹をなす精神的領域にまで深く関与していたことを示している。この役割は、彼らが大内家にとって替えの利かない、特別な存在であったことの証左に他ならない。

分家・野田氏との関係

問田氏の権力基盤は、一族のネットワークによっても強化されていた。問田氏からは野田氏が分家しており、興之の弟にあたる問田興方(おきかた)が、子のなかった野田家の跡を継いだという記録が残っている 4 。この興方もまた、兄・興之と共に大内氏の奉行人として活動しており、一族で大内氏の政務を支える体制を築いていたことがわかる。しかし、この野田氏もまた、大寧寺の変後の混乱の中で、本家である問田氏と運命を共にし、没落していくことになる 11 。

これらの事実から浮かび上がるのは、問田氏の特異なポジショニングである。彼らは血縁(庶流)、軍事(石見守護代)、政務(奉行人)、そして宗教(興隆寺奉行)という、大内氏の権力を構成する複数の領域において、世襲的に中枢を担っていた。これは、特定の役職に特化した他の重臣家、例えば武の筆頭である陶氏や、文の中核である相良氏とは一線を画す。問田氏は、主家の権威と実務の両面を支える、いわば「多機能な柱」であった。そして、この多機能性こそが、後に陶晴賢(興之の子とされる)が、武の中核である陶氏の家督を継ぐことで、大内家の権力構造そのものを内側から、そして全面的に揺るがすことを可能にした土壌であったと推察される。彼らは単なる権力機構の部品ではなく、システムそのものに深く、そして多岐にわたって組み込まれていたのである。

第二章:父・問田弘胤の武と文 ―栄光の頂点と船岡山の悲劇―

問田興之の生涯を理解する上で、その父・弘胤の存在は欠かすことができない。弘胤は、武勇と教養を兼ね備えた、まさに戦国初期の理想的な武将であり、その輝かしい経歴と英雄的な最期は、興之の代における問田家の家格と立場を決定づけた。

主君・大内義興の上洛と中央政界での活躍

永正4年(1507年)、管領・細川政元が暗殺され(永正の錯乱)、京の政情が混乱すると、大内義興は前将軍・足利義尹(後の義稙)を奉じて上洛の途についた。問田弘胤は、この大内氏の威信を懸けた一大事業に、主力武将の一人として随行した 7 。永正5年(1508年)、義興軍は京を制圧し、足利義尹を将軍職に復帰させることに成功する。義興自身は管領代に就任し、事実上、幕政を掌握した。この大内氏の栄光の頂点において、弘胤もまた中央政界で重要な役割を果たした。在京中は、山城国葛野郡代に任じられるなど、主君の覇業を実務面で支えたのである 9 。

三条西実隆との交流に見る文化的側面

弘胤は、勇猛な武人であると同時に、高い教養を身につけた文化人でもあった。その側面を如実に物語るのが、当代一流の文化人であり公卿であった三条西実隆との交流である。義興の在京中であった永正6年(1509年)、弘胤は実隆に対し、宝生流の新作猿楽(能)「空蝉(うつせみ)」の詞の添削を依頼している。この事実は、実隆自身の日記である『実隆記』に詳細に記されており、疑いようのない史実である 7 。これは、弘胤個人の高い文化的素養を示すと同時に、主家である大内氏が育んだ「大内文化」の洗練度と、弘胤が中央の文化人サロンと渡り合えるだけのネットワークと教養を持っていたことを示している。武辺一辺倒ではない、文武両道の姿こそ、弘胤の名声を高めた要因であった。

船岡山合戦における最期

大内義興による中央政権の掌握は、10年以上に及んだ。しかし、その支配に反発する勢力もまた根強かった。永正8年(1511年)、前将軍・足利義澄を担ぐ細川澄元派が、大規模な反攻作戦を開始する。これに対し、大内義興、細川高国らの足利義稙派は、京の北西に位置する船岡山に陣を構えた敵軍との決戦に臨んだ。これが船岡山合戦である。この合戦に、問田弘胤は陶興房ら大内軍の主力を率いて参戦した 14 。そして、同年8月24日、敵陣への猛攻の最中、弘胤は壮絶な討死を遂げた 7 。主君の覇業のため、京の地で命を散らしたその死は、大内家への忠誠の証として、武門の誉れとされた。

父の死が興之に与えた影響

弘胤の「栄光の死」は、その嫡男である興之の人生に決定的な影響を与えた。弘胤の戦死を知った三条西実隆は、子の興之に哀悼の和歌を贈ったと伝えられている 9 。これは、父が築いた中央文化人との貴重な繋がりが、断絶することなく興之に引き継がれたことを示唆している。父の英雄的な最期は、若くして家督を継いだ興之にとって、計り知れない重圧であったに違いない。しかし同時に、それは大内家における問田氏の比類なき忠誠と高い家格を改めて内外に知らしめる出来事でもあった。興之は、家中の誰もが無視できない「英雄の子」という、極めて強力な政治的・社会的資本を相続したのである。弘胤の死は、大内氏が中央政権への直接的関与から、再び西国の領国経営へと軸足を戻していく時代の転換点とも重なる。興之のキャリアは、父のような中央での華々しい活躍ではなく、周防本国で緻密な領国統治を担う「地方の時代」の奉行人として、その幕を開けることになった。

第三章:問田興之の活動と実像 ―奉行人としての手腕―

父・弘胤の劇的な死を受け、問田興之は永正8年(1511年)に家督を相続した 7 。彼のキャリアは、父が活躍した中央政界の華やかな舞台ではなく、主君・大内義興、そしてその子・義隆のもとで、周防本国における領国経営の実務を担うことから始まった。彼は、父と同じく「掃部頭」の官途名を称し、大内氏の文書行政の中核を担う「奉行人」として、その手腕を発揮していくことになる 9 。

発給文書の分析

興之の具体的な活動は、彼が関与した古文書から窺い知ることができる。それらは、彼が父とは異なるタイプの、堅実な実務家であったことを示している。

宗像氏家督問題への介入

その代表例が、筑前の有力国人である宗像氏の家督相続問題への介入である。船岡山合戦で宗像興氏が戦死すると、その後継をめぐって家中に混乱が生じた。この時、宗像氏の重臣団からの依頼を受けた問田興之は、大内家重臣筆頭である陶興房と連携し、主君・大内義興への取り次ぎを行っている 17 。興之が発給した書状には、陶興房と相談の上で義興に言上し、家督安堵の御書(主君の正式な命令書)が発給される見込みである旨が記されている。これは、大内氏の奉行人が、支配下の国人領主の家督継承という最も重要な問題にまで深く介入し、その決定権を握ることで、領国支配を確立していた実態を示す一級の史料である。

『宮内家文書』に見る地方統治

もう一つの事例は、山口県文書館に所蔵される『宮内家文書』中の書状である 10 。これは大永元年(1521年)付のもので、主君の鷹狩や松茸狩りの際に世話役を務めた在地の家臣・宮内氏に対し、興之がその労をねぎらい、任官と太刀の拝領を祝賀する内容となっている。主君の意を汲み、奉行人が配下の者へきめ細やかな配慮を示すこの文書は、大内氏の統治が、単なる軍事力による支配だけでなく、こうした丁寧なコミュニケーションによっても支えられていたことを示している。

文化人としての側面

興之は、実務官僚としての顔を持つ一方で、父から受け継いだ文化的素養も持ち合わせていた。前述の通り、父・弘胤の戦死に際して三条西実隆から哀悼の和歌を贈られており、父が築いた中央の文化人とのネットワークを維持していたことがわかる 9 。これは、彼が単なる事務方に留まらず、和歌や連歌を嗜む「大内文化」の担い手の一人であったことを示唆している。武断派、文治派といった単純な区分では捉えきれない、多面的な人物像が浮かび上がる。

一族のネットワーク

興之の活動は、彼個人に留まらなかった。弟の問田興方は、問田氏の分家である野田氏の家督を継承し、享禄4年(1531年)に発給された大内氏奉行人連署奉書には、相良武任、吉田興種らと共に、奉行人として「兵部少輔(野田興方)」の名が見える 4 。これは、問田兄弟が連携して大内氏の政務に深く関与していたことを示す動かぬ証拠である。

表1:問田興之 発給・関連文書一覧

|

年代 |

文書名・概要 |

差出人・宛名 |

典拠・所蔵 |

備考 |

|

(永正8年以降) |

宗像氏家督相続に関する書状 |

差出: 問田興之 宛名: 宗像氏家臣団 |

「宗像神社文書」 17 |

宗像興氏の戦死後、その後継問題について陶興房と相談の上、大内義興へ取り次ぐ。奉行人としての国人統制の実態を示す。 |

|

大永元年(1521) |

宮内氏の任官・太刀拝領に対する祝賀書状 |

差出: 問田興之 宛名: 宮内氏 |

『宮内家文書』 10 |

主君の鷹狩の世話をした家臣への祝意を伝える。大内氏のきめ細やかな地方統治の一端を示す。 |

父・弘胤が「中央での武と文」を体現した英雄であったのに対し、興之は「本国での政務」を地道に担う、堅実な実務家であった。彼の活動は、大内氏の権力が中央から地方へと回帰し、領国支配を文書行政によって緻密化させていく、時代の過渡期の姿を映し出している。そして特筆すべきは、彼の活動、特に宗像氏への介入において、常に重臣筆頭の陶興房との連携が見られる点である 17 。これは、大内氏の奉行制度が個人の独断ではなく、複数の重臣による合議と連携によって機能していたことを示している。そして、この「問田氏と陶氏の連携」という構図は、単なる公的な関係に留まらない。それは、後の世代、すなわち興之の子である問田隆盛と陶晴賢の関係、そして晴賢の出自という、大内家の根幹を揺るがす問題へと繋がる、極めて重要な伏線だったのである。

第四章:実子か ―陶晴賢の出自をめぐる衝撃の新説―

戦国史にその名を刻む謀反人、陶晴賢。彼は長らく、大内氏の重臣筆頭である陶興房(すえ おきふさ)の実子とされてきた。しかし、この定説を根底から覆す、衝撃的な記述が同時代の一級史料に存在した。その発見は、問田興之という人物の歴史的位置づけを、そして大内氏滅亡の物語を、全く新しい光の下で照らし出すことになった。

『兼右卿記』の記述

その史料とは、京都の神官であり、当代一流の文化人でもあった公卿・吉田兼右が記した日記『兼右卿記』である。天文11年(1542年)、兼右が大内義隆を頼って周防国に下向した際の記録「防州下向記」の中に、その記述はあった。彼は、当時「陶隆房」と名乗っていた若き日の晴賢について、「問田隆盛の同母弟」であると明確に書き記しているのである 1 。問田隆盛は、問田興之の嫡男である。つまり、この記述が正しければ、陶晴賢の実の父は陶興房ではなく、問田興之ということになる。

養子縁組の背景

この新説は、当時の状況を鑑みると、極めて高い合理性を持つ。重臣筆頭の陶興房には、もともと陶興昌(おきまさ)という嫡男がいた。しかし、興昌は享禄2年(1529年)に20代の若さで早世してしまう 2 。家名断絶の危機に瀕した興房にとって、後継者の選定は急務であった。一方で、史料を突き合わせると、興房の妻(あるいは姉妹)は問田興之に嫁いでおり、その間に生まれたのが隆盛と、その弟である晴賢であったと考えられている 1 。すなわち、陶興房にとって、晴賢は血の繋がった甥(おい)にあたる。実子・興昌を失った興房が、家名を存続させるため、最も血縁が近く、かつ大内氏一門という申し分のない家格を持つ問田氏から、甥である晴賢を養子として迎えた。この一連の流れは、戦国時代の家督相続の論理として、何ら不自然な点はない。

従来の説との比較

これまでも、晴賢の出自については、軍記物である『陰徳太平記』などに、興房の実子ではなく姉の子であったとする異説が存在した 24 。しかし、これらは後世の編纂物であり、信憑性に疑問符が付けられていた。『兼右卿記』の記述は、晴賢と同時代に生き、実際に彼と面識のあった人物による記録であり、その史料的価値は比較にならないほど高い。この記述は、これまで漠然と存在した異説に、具体的な根拠と輪郭を与えるものなのである。

この説に立つならば、これまで単なる同僚の重臣として捉えられてきた問田興之と陶興房の関係も、全く異なる様相を呈してくる。彼らは、互いの妻が姉妹(あるいは興之の妻が興房の姉妹)である「相婿(あいむこ)」、すなわち義理の兄弟という、極めて近しい姻戚関係にあったことになる。第三章で見た、宗像氏家督問題における「問田・陶両氏の緊密な連携」は、単なる公的な職務上の協力関係だけでなく、こうした強固な私的関係によっても裏打ちされていたと理解できる。

この発見は、大寧寺の変の動機をめぐる歴史解釈に、パラダイムシフトを迫る。もし晴賢が興之の子であるならば、天文20年のクーデターは、もはや「家臣による主君殺し」という単純な下克上物語ではあり得ない。晴賢の実の兄である問田隆盛が、この謀反に全面的に協力したという事実 20 も、「同僚の謀反への加担」というよりも、「実の弟が主導する一族の命運を懸けた計画への参画」と解釈する方が、はるかに自然で強力な動機付けとなる。

大寧寺の変は、「文治派対武断派」の対立という従来の図式に加え、**「大内氏の権力構造内部における、問田一族による権力掌握計画」**という、より深刻な側面を帯びてくるのだ。問田氏は、自らの一員である晴賢を、武の中核である陶氏の家督に送り込んだ。そして、兄の隆盛は石見守護代として西の軍事権を、弟の晴賢は周防守護代として東の軍事権を握る。そして父である興之は、奉行人として政権中枢に位置する。この一族の配置は、見方によっては、大内家の実権を掌握するための、極めて周到な布石であったとさえ解釈できる。この視点に立つとき、主君・大内義隆の排除は、大内家の「改革」や「再生」を大義名分とした、問田一族による「内部からの乗っ取り」であったという、恐るべき可能性が浮かび上がってくるのである。

第五章:子・問田隆盛と大内家の崩壊

問田興之の子・隆盛の生涯は、弟・陶晴賢の栄光と没落に、まるで影のように寄り添い、その運命と軌を一にするものであった。彼の動向は、大寧寺の変によって始まった大内家の崩壊プロセスが、いかに内部の人間関係と連動していたかを物語っている。

大寧寺の変への加担

天文20年(1551年)8月、陶隆房(後の晴賢)が主君・大内義隆に対して謀反の兵を挙げた際、その実兄である問田隆盛は、弟の計画に協力した 3 。変における隆盛の具体的な動静を記した史料は乏しいが、結果として彼が晴賢方に与し、義隆を長門国大寧寺での自害に追い込む側に立ったことは間違いない。その後、晴賢が豊後の大友氏から大内義長(大友晴英)を新たな当主として傀儡に立てると、隆盛もこれに従い、新体制下でその地位を維持した。

晴賢政権下での活動

晴賢が実権を握った大内義長政権下で、隆盛は引き続き石見国守護代の重職を務めた 20 。また、この時期に主君・義長(晴英)から「英」の一字を賜り、「問田英胤(ひでたね)」と改名した可能性が指摘されている文書も存在する 4 。これが事実であれば、彼が晴賢政権の中核を担う一員として、新当主からも認められていたことの証となる。兄弟で大内家の東西の軍事・行政を掌握する体制は、この時期に完成したと言える。

厳島の戦いと晴賢の敗死

しかし、兄弟の栄華は長くは続かなかった。晴賢の強引な手法は、安芸国の毛利元就ら、有力国人の離反を招いた。天文24年(1555年)10月、晴賢は元就を討つべく、自ら大軍を率いて安芸厳島に渡る。問田隆盛もまた、この決戦に弟・晴賢に従って参陣した 8 。しかし、毛利元就の巧みな奇襲作戦の前に大内軍は総崩れとなり、総大将である晴賢は退路を断たれて自害。大内軍は壊滅的な敗北を喫した。この混乱の中、兄の隆盛は奇跡的に戦場からの脱出に成功したと伝えられている 8 。

富田若山城における最期

弟を失い、大内家の屋台骨が崩れ落ちる中、隆盛の命運も尽きようとしていた。毛利元就による防長経略が本格化する弘治3年(1557年)、大内家臣団の内部に蓄積されていた亀裂が一気に噴出する。かつて大寧寺の変ののちに晴賢によって粛清された重臣・杉重矩(しげのり)の子である杉重輔(しげすけ)が、父の復讐を果たすべく、陶氏の本拠地である周防富田の若山城に攻め寄せたのである 26 。この時、城には晴賢の嫡男で、隆盛にとっては甥にあたる陶長房がいた。そして隆盛もまた、この城に滞在していた。叔父と甥は共に防戦に努めたが、衆寡敵せず、城は陥落。問田隆盛は、甥の長房と運命を共にし、自害、あるいは討死した 3 。享年39。これにより、大内氏の重臣として栄華を誇った問田氏の嫡流は、事実上、滅亡の時を迎えた。

隆盛の生涯は、弟・晴賢の運命と完全に不可分であった。彼は弟のクーデターによって権力の中枢に立ったが、その弟が敗死すると、その余波を直接受けて滅び去った。彼の行動原理は、個人の利害や野心というよりも、「問田・陶」という一つの血族としての、運命共同体意識に深く根差していたと考えられる。そして、杉重輔による若山城攻撃は、単なる私的な復讐劇ではない。それは、大寧寺の変という巨大な地殻変動によって生じた大内家臣団の内部崩壊が、毛利氏という外部からの圧力によって一気に加速した、象徴的な事件であった。晴賢が粛清した者たちの遺族が、今度は晴賢の遺族を討つ。この凄惨な「自壊」の連鎖こそが、毛利元就の防長経管をかくも容易にした最大の要因であった。問田隆盛の死は、この大内家が自ら崩れ去っていくプロセスの、最終局面で起きた悲劇だったのである。

第六章:問田興之の晩年と死の謎

父・弘胤の英雄的な死、そして子・隆盛の悲劇的な最期。その両端が劇的に語られるのとは対照的に、問田興之自身の晩年、そしてその死は、深い沈黙と謎に包まれている。特に、彼の子らが主導した大内家最大の政変、天文20年(1551年)の「大寧寺の変」をめぐる彼の動向は、現存するあらゆる史料からその痕跡を見出すことができない。

空白の期間 ―大寧寺の変―

大寧寺の変において、主君・大内義隆に殉じた重臣たちのリストには、冷泉隆豊や右田隆次など、多くの名が連なっている 25 。一方で、謀反を主導した陶晴賢側の主要メンバーとして、内藤興盛や杉重矩らの名も記録されている。しかし、そのどちらのリストにも、問田興之の名は見当たらない。大内氏一門の長老格であり、奉行人として政務の中枢にいたはずの重要人物が、この歴史的瞬間に、まるで存在しなかったかのように記録から消えている。これは、単なる記録の欠落として片付けるには、あまりにも不自然な「沈黙」である。

没年・死因の不明

この沈黙は、彼の最期にまで及んでいる。興之がいつ、どこで、どのように亡くなったのか、その没年や死因、さらには墓所の所在地に至るまで、その最期を伝える確かな記録は一切存在しない 2 。父や子の劇的な死とは裏腹に、興之の人生の終幕は、歴史の闇の中に静かに溶け込んでしまっている。

歴史の記録から消えた理由の探求

なぜ、これほどの重要人物が歴史の舞台から忽然と姿を消したのか。その理由をめぐっては、いくつかの仮説が考えられる。

- 変以前の病没説 : 大寧寺の変が勃発するより前に、老齢による病などで既に亡くなっていたという可能性。これが最も穏当な解釈であるが、彼の死を記録した文書が見つかっていない点が不可解である。

- 出家・隠棲説 : 息子たち(隆盛と晴賢)の謀反計画を事前に察知、あるいは黙認しつつも、自らはその渦中から身を引くことを選んだ可能性。老齢であったことや、長年仕えた主君・義隆への直接的な加担を避けるため、仏門に入るなどして世俗との関わりを断ち、隠棲生活を送っていたのかもしれない。

- 晴賢による意図的な記録抹消説 : クーデターを成功させた晴賢にとって、実の父である興之の存在が、自らの行動の正統性を主張する上で、かえって障害となる可能性があった。主君を討った謀反人が、同じく大内氏一門の重臣である父を持つという事実は、複雑な内部対立を想起させ、新体制の権威を損ないかねない。そのため、晴賢が意図的に父の存在を公的な記録から抹消、あるいはその死を秘匿したという、より政治的な推測も成り立つ。

史料には、断片的に「問田胤世(たねよ)」や、子の隆盛が名乗ったとされる「問田英胤」といった名前が見られる 4 。胤世が興之の改名後の名である可能性もゼロではないが、これを証明する決定的な証拠はなく、憶測の域を出ない。

問田興之の晩年における「沈黙」と「不在」は、彼が置かれていた立場の、測り知れないほどの複雑さを物語っている。実子とされる晴賢が、長年仕えた主君を討つという未曾有の事態。その狭間で、興之はどちらの側にも明確に立つことができなかったのではないか。主君・義隆への旧恩と、実子・晴賢への情。この引き裂かれるような板挟みが、彼を表舞台から退かせ、結果として歴史記録からの抹消という事態を招いたのかもしれない。

彼の生涯の謎は、歴史記録の持つ本質的な性質を我々に突きつける。歴史は、勝者によって書かれるだけでなく、時には「語るにはあまりに不都合な存在」が、意図的に、あるいは結果的に「語られなくなる」ことによっても形成される。問田興之は、大内氏の崩壊という巨大な歴史の転換点において、その存在自体が、あまりにも複雑で、語るには不都合であったために、歴史の闇に葬られたのではないだろうか。彼の生涯の謎を追うことは、記録されなかった事柄の中にこそ、歴史の深層が隠されているという、歴史学の根源的な問いに我々を誘うのである。

結論:歴史の結節点に生きた問田興之

問田興之の生涯を丹念に追跡する作業は、一人の武将の人生を超え、戦国大名・大内氏の栄光と悲劇、そしてその滅亡の力学を深く理解する旅であった。彼は、歴史の表舞台で華々しく活躍した英雄ではないかもしれない。しかし、彼の存在なくして、西国史を揺るがした巨大な変動を正しく理解することはできない。

大内氏の最盛期と崩壊期をつなぐ存在

問田興之は、父・弘胤が主君・義興と共に築いた大内氏の栄光の時代と、子・隆盛と晴賢が深く関与した崩壊の時代とを、その一身で繋ぐ、まさに「歴史の結節点」に生きた人物であった。彼の奉行人としての堅実な働きは、大内氏の安定期を支える礎の一つであった。しかし皮肉なことに、彼が繋いだその血脈は、結果として大内家を内部から崩壊させる最大の要因となった。彼の生涯は、安定と動乱が交錯する時代の矛盾そのものを体現している。

陶晴賢の実父という可能性がもたらす歴史的意義

近年の研究で浮かび上がった、陶晴賢が問田興之の実子であるという説は、大内氏滅亡史の解釈に革命的な視座をもたらす。この説に立てば、大寧寺の変は、もはや「武断派家臣による文治派主君への反発」という単純な下克上の図式では捉えきれない。それは、大内氏一門である問田氏が、同じく重臣筆頭の陶氏の家督を乗っ取る形で権力基盤を固め、最終的に主家の実権掌握を狙った、より計画的かつ構造的な「一族によるクーデター」という側面を帯びてくる。問田興之の生涯をこの視点から再評価することは、西国最大の戦国大名であった大内氏が、なぜ、そしてどのようにして滅び去ったのかを、より多角的かつ重層的に理解するための不可欠な鍵となる。

一人の武将の生涯から見る、戦国社会の非情さ

英雄的な父を持ち、謀反人の父となり、そして悲劇的な最期を遂げる子を持った問田興之。彼自身の最期は、歴史の記録から消え、深い謎に包まれている。彼の人生は、個人の意思や能力、あるいは忠誠心だけではどうにもならない、家と血の論理、そして時代の大きなうねりに翻弄された戦国武将の非情な実像を、我々に突きつける。父から受け継いだ名誉、子へと繋いだ血脈、そして主君への恩義。その全てが複雑に絡み合い、最終的に一族の、そして主家の破滅へと繋がっていく。問田興之の「沈黙の生涯」を探ることは、歴史の光の当たる部分だけでなく、その背後に広がる深い影の部分をも見つめ、戦国という時代の真の姿を理解する作業に他ならないのである。

引用文献

- 本当に逆臣?! 陶晴賢の虚像。そして今 - 山口県魅力発信サイトきらりんく|おもしろ山口学 https://happiness-yamaguchi.pref.yamaguchi.lg.jp/kiralink/202109/yamaguchigaku/index.html

- 陶晴賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E6%99%B4%E8%B3%A2

- 武家家伝_問田氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ou_toida.html

- 問田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 大内氏(おおうちうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%B0%8F-39020

- 武家家伝_大内氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ohuti.html

- 問田弘胤とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%95%8F%E7%94%B0%E5%BC%98%E8%83%A4

- 問田隆盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E7%94%B0%E9%9A%86%E7%9B%9B

- 問田弘胤(といだ・ひろたね) ?~1511 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/ToidaHirotane.html

- 平成24年度資料小展示第2回 2012 - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/webexhibition/r04-05.pdf

- 野田氏 問田氏の分家・断絶し本家の人が後継者に - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/noda-family/

- 大内氏親族 始祖以来分出し一家を築いた多々良氏分家の一族たち - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/relatives/

- 問田弘胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E7%94%B0%E5%BC%98%E8%83%A4

- 船岡山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 大内氏の文書管理について -「殿中文庫」を中心 https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F10337693&contentNo=1

- 内藤氏 藤原道長の子孫・大内氏重臣の家なのに毛利家臣に - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/naito-family/

- 戦国期における宗像氏の家督相続と妻女 - むなかた電子博物館 https://munahaku.jp/wp-content/themes/munahaku/img/kiyou/vol04/pdf/029-052.pdf

- 所蔵文書検索 – 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/msearch/cls_search.php?op=search&id=278657

- 大内氏奉行人連署奉書|歴史|バーチャル収蔵庫 - 山口県立山口博物館 https://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/gallery/storage_history/2023-02-017/

- 問田隆盛とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%95%8F%E7%94%B0%E9%9A%86%E7%9B%9B

- 陶興昌 二十代半ばで早世・陶氏嫡流断絶か!? https://suoyamaguchi-palace.com/sue-castle/sue-okimasa/

- 陶 興昌 すえ おきまさ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 - はてなブログ https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/05/09/163507

- 陶晴賢Sue Harukata - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/sanyo/sue-harukata

- 陶晴賢(陶隆房) - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/sue-harukata/

- 大寧寺の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AF%A7%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89

- 杉重輔 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E9%87%8D%E8%BC%94

- OU04 杉 貞弘 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/OU04.html

- 大内家臣・杉氏 数が多すぎて誰にも分類できない人たち - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/sugi-family/

- の み - 能美市 https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1748236710894/simple/koho202505all.pdf