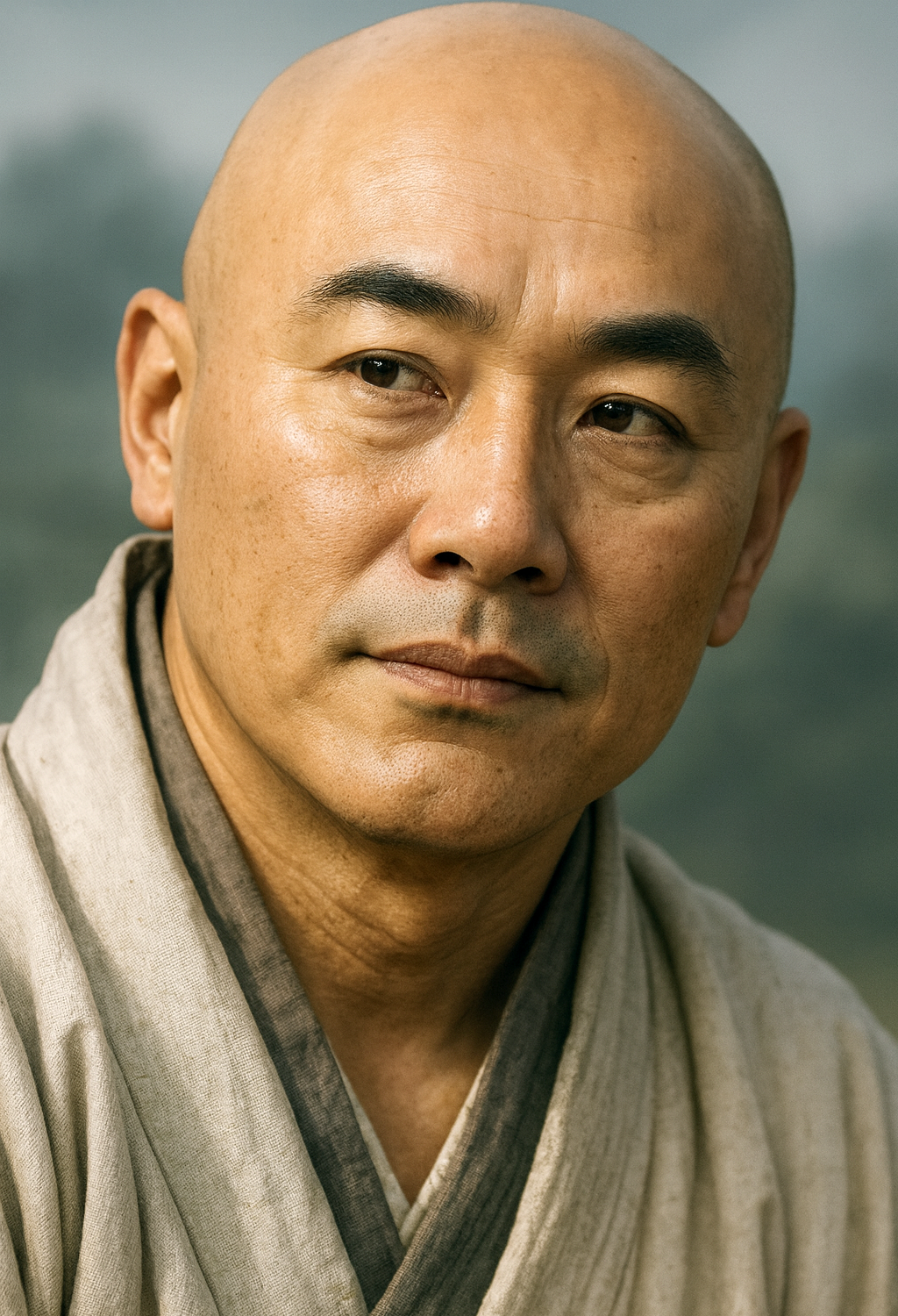

善教寺了珍

善教寺了珍は安芸の浄土真宗僧侶。毛利氏の庇護を受け、布教活動と軍事活動を両立。石山合戦では毛利氏と連携し、本願寺を支援。戦国期の僧侶武将の典型であり、毛利氏と安芸門徒の共生関係を体現した。

戦国期安芸における一向宗の僧「善教寺了珍」に関する総合的歴史研究

序章:謎の人物「善教寺了珍」への探求

本報告書は、戦国時代の安芸国(現在の広島県西部)において、1503年から1590年頃にかけて活動したとされる一向宗(浄土真宗)の住持、「善教寺了珍」という人物に関する、詳細かつ徹底的な調査の成果をまとめたものである。利用者より提示された初期情報によれば、この人物は近隣領民への布教活動に勤しむ一方、大名の要請に応じて一軍を率い合戦に参加したと伝えられている。この概要は、戦国期における宗教者の多面的な役割を示唆するものであり、歴史探求の出発点として極めて興味深い。

しかしながら、本調査において『芸藩通志』をはじめとする近世の地誌、関連寺院のウェブサイト、学術論文データベース、そして地方史に至るまで、収集した広範な史料群( 1 から 2 、 1 から 1 まで)を精査した結果、「善教寺了珍」という固有名詞を直接的に確認することはできなかった。この史料上の制約は、本報告書の探求に大きな課題を提示する。

したがって、本報告書は、特定個人の伝記を追跡するという従来のアプローチから転換し、より構造的な歴史分析を試みる。すなわち、「善教寺了珍」という人物が存在したであろう歴史的蓋然性を、 ①彼が属したとされる寺院、②彼が活動した地域社会、③彼が帰依した宗派の特性、④彼が関与した政治勢力 という、四つの同心円的な構造から多角的に論証し、その実像に迫ることを目的とする。特に、彼の本拠地と目される安芸高田市八千代町の善教寺に記録が残る第六代住職「了念」という僧( 1 )との関連性を、重要な考察軸として設定する。

このアプローチに基づき、本報告書は三部構成を採る。第一部では、了珍の活動の「舞台」となった安芸国高田郡と善教寺の歴史を検証する。第二部では、彼を育んだ「背景」である安芸門徒という特異な宗教勢力と、彼らが共生関係を築いた毛利氏との力学を解明する。そして第三部において、これらの分析を統合し、記録の彼方にいる「人物の実像」を可能な限り立体的に再構築する。

以下の年表は、本報告書全体の議論を理解するための一助として提示するものである。利用者情報にある了珍の推定活動期間(1503-1590年)が、毛利氏の興隆から全盛期、そして石山合戦という全国的動乱と見事に重なり合っていることを示している。彼の生涯は、まさしく戦国時代の激動そのものを体現していたのである。

表1:善教寺了珍と関連年表

|

西暦 (和暦) |

了珍・善教寺関連 (推定) |

毛利氏の動向 (元就・隆元・輝元) |

本願寺・石山合戦の動向 |

日本全体の主要な出来事 |

|

1496 (明応5) |

- |

(元就、前年に誕生) |

- |

- |

|

1503 (文亀3) |

了珍、誕生 (推定) |

- |

- |

- |

|

1523 (大永3) |

(了珍、20歳) |

元就、毛利氏の家督を相続 3 |

- |

- |

|

1528 (享禄元) |

善教寺、開基 (一説) 4 |

- |

- |

- |

|

1540 (天文9) |

(了珍、37歳) |

郡山合戦で尼子氏を撃退 5 |

- |

- |

|

1555 (弘治元) |

(了珍、52歳) |

厳島合戦で陶晴賢を破る 5 |

- |

- |

|

1563 (永禄6) |

(了珍、60歳) |

隆元、急死。輝元が後継となる 7 |

- |

- |

|

1570 (元亀元) |

(了珍、67歳) |

- |

石山合戦、始まる 8 |

姉川の戦い |

|

1571 (元亀2) |

(了珍、68歳) |

元就、死去 (75歳) 6 |

- |

- |

|

1576 (天正4) |

(了珍、73歳) |

輝元、第一次木津川口の戦いで織田水軍を破る 8 |

毛利氏の支援で兵糧搬入に成功 |

- |

|

1578 (天正6) |

(了珍、75歳) |

輝元、第二次木津川口の戦いで敗北 8 |

補給路を断たれる |

- |

|

1580 (天正8) |

(了珍、77歳) |

- |

石山本願寺、信長に降伏し開城 8 |

- |

|

1582 (天正10) |

(了珍、79歳) |

輝元、備中高松城で秀吉と対峙 |

- |

本能寺の変 |

|

1590 (天正18) |

了珍、死去 (推定) |

- |

- |

秀吉、天下統一をほぼ完成 |

|

1591 (天正19) |

- |

輝元、本拠を広島城に移す 6 |

本願寺、京都へ移転 (西本願寺の基礎) 8 |

- |

第一部:了珍の生きた舞台 — 安芸国高田郡と善教寺

人物を理解するためには、その人物が根を下ろした土地と共同体をまず理解せねばならない。「善教寺了珍」という人物像を再構築するにあたり、本章では彼の活動基盤であった「善教寺」と、その寺が位置した安芸国高田郡の歴史的環境を徹底的に検証する。

第一章:本拠地・善教寺の歴史的検証

調査を進めると、広島県内には歴史上、複数の「善教寺」が存在したことが明らかになる。三原市には小早川隆景の城下町整備に伴い移転してきた善教寺があり( 9 )、広島市にも江戸時代に創建された善教寺の記録が残る( 12 )。しかし、戦国期に活動した「了珍」の本拠地として最も蓋然性が高いのは、安芸高田市八千代町上根に現存する浄土真宗本願寺派の善教寺である。

その論拠は、地理的、時代的、そして宗派的な整合性にある。第一に、安芸高田市は戦国大名・毛利氏の本拠地である郡山城の膝元であり、この地域の寺院は毛利氏の政治・軍事戦略と密接な関係を持たざるを得ない地理的環境にあった( 14 )。第二に、この善教寺の創建は明応5年(1496年)あるいは享禄元年(1528年)と伝えられ、まさしく戦国時代に活動していたことが確実である( 4 )。第三に、浄土真宗本願寺派の寺院であり、利用者情報の「一向宗系」という記述と完全に一致する( 1 )。

表2:調査資料中に見られる「善教寺」一覧と比較

|

寺院名 |

所在地 |

宗派 |

創建・由緒の概要 (史料出典) |

了珍との関連性の考察 |

|

善教寺 |

安芸高田市八千代町上根 |

浄土真宗本願寺派 |

明応5年(1496)に真言宗から改宗、または享禄元年(1528)に開基との伝承あり 1 。 |

最も有力。 毛利氏本拠地に至近。創建時期が戦国期と一致。宗派も一致。後述の住職「了念」の記録が存在する。 |

|

教善寺 |

安芸高田市吉田町多治比 |

浄土真宗本願寺派 |

天文5年(1536)に天台宗から改宗。永禄7年(1564)に寺号許可 18 。 |

可能性は低い。寺号が異なる。「了珍」との直接的な繋がりを示す史料がない。 |

|

善教寺 |

広島市南区 |

浄土真宗本願寺派 |

寛文12年(1672)創建。明治期に現在地へ移転 12 。 |

関連性なし。創建が江戸時代中期であり、時代が合わない。 |

|

善教寺 |

三原市東町 |

浄土真宗本願寺派 |

三原城築城に伴い現在地へ移転。開基は行圓とされる 9 。 |

関連性は低い。創建時期が明確でなく、小早川氏との関連が深いが、高田郡の毛利氏本宗家との直接的な文脈とは異なる。 |

|

善教寺 |

東広島市西条町 |

浄土真宗本願寺派 |

永正10年(1513)開基。寛永17年(1640)に善教寺と称す 19 。 |

可能性は低い。当初は善教寺と称しておらず、所在地も高田郡から離れている。 |

創建史の謎 — 二つの伝承を読み解く

安芸高田市八千代町の善教寺には、興味深いことに二つの異なる創建伝承が残されている。これは単なる記録の混乱ではなく、寺院が歩んだ重層的な歴史を物語る貴重な証左である。

一つは、明応5年(1496年)に、もともと真言宗の僧であった起縁が、近隣で浄土真宗を布教していた正善坊( 1 )に帰依し、改宗したことに始まるという説である( 1 )。この年は毛利元就が誕生する前年であり、安芸国内の国人領主たちが勢力を争っていた時代背景を色濃く反映している。この「改宗」というテーマは、既存の宗教施設が浄土真宗の教団組織に組み込まれていく過程を示しており、本願寺八世・蓮如以降の強力な布教戦略が、この安芸の山間部にまで及んでいたことを示唆している。

もう一つは、享禄元年(1528年)に、浪士であった菊池武憲が庵を建て、後に浄土真宗に改宗して善教寺を開基したという説である( 4 )。この年は、毛利元就が家督を継いで5年後にあたり、毛利氏が勢力を急速に拡大し始めた時期と重なる。「開基」というテーマ、そして「菊池」という武士の名が登場する点は、寺院の成立が地域の新たな政治権力である毛利氏と無関係ではなかったことを暗示している。毛利氏の台頭という政治状況の変化の中で、寺院が公式に認知され、その地位を確立した出来事を伝えている可能性が高い。

これら二つの伝承は、矛盾するものではなく、相互に補完し合うものと解釈するのが最も合理的である。すなわち、善教寺は15世紀末に真言宗の草庵から浄土真宗の拠点へと転換し、16世紀前半の毛利氏台頭期に、その庇護のもとで寺院としての体制を確立した。この二つの物語は、一つの寺院が地域の宗教的、政治的変遷の中で、いかにしてそのアイデンティティを形成していったかを示す、生きた歴史の証言なのである。

歴代住職の記録 — 「了珍」への手掛かり

この善教寺の歴史の中に、「了珍」へと繋がる極めて重要な手掛かりが残されている。それは、本尊である阿弥陀如来木仏の裏書である。そこには、元和9年(1623年)に本願寺第十二代宗主・准如上人によって下付された旨と共に、「願主了念は当寺第六代住職」と明確に記されている( 1 )。

「了念」— この名は、利用者情報にある「了珍」と一字違いである。これは、口伝による伝承の過程で音が変化したか、あるいは後世の記録作成時に誤記された可能性を強く示唆する。史料的確実性から言えば、「了珍」の歴史的実体は、この第六代住職「了念」であった蓋然性が極めて高い。本報告書では、利用者様の呼称を尊重し「了珍」を用いつつも、その実像は史料に裏付けられた「了念」にあるという仮説に基づき、以降の分析を進める。

さらに、第七代住職として「南甫」の名が、延宝2年(1674年)に梵鐘を製作した記録と共に残っている( 1 )。第六代「了念」が1623年に活動していたことから、彼の住職としての期間はまさしく戦国時代の末期から江戸時代初期にかけてであり、利用者情報の活動年代(-1590年頃)と見事に一致する。

第二章:戦国時代の寺院経営と門徒組織

戦国時代の寺院、特に浄土真宗の寺院は、単なる信仰の場ではなかった。それは地域社会の中核をなす、経済的、社会的、そして時には軍事的な拠点でもあった。了珍(了念)が率いた善教寺も、その例外ではなかった。

寺院の経済基盤を支えていたのは、第一に門徒衆からの寄進や「冥加金」と呼ばれる上納金であった( 22 )。しかし、それだけではない。地域の有力寺院は、領主から寺領を安堵され、そこからの年貢収入を得ることもあった。毛利元就が、安芸門徒の中核寺院であった仏護寺(後の本願寺広島別院)を再興する際に寺領を与えた事例( 24 )から、毛利氏の膝元にあった善教寺もまた、同様の経済的保護を受けていた可能性は高い。

そして、その組織的基盤となっていたのが「講」と呼ばれる門徒組織である。安芸門徒は、この「講」を単位として強固な地域コミュニティを形成していた( 8 )。「講」は、共に念仏を唱える宗教組織であると同時に、用水路の管理や相互扶助を行う生活共同体であり、情報交換ネットワークでもあった。

この多機能な共同体の頂点に立つのが、了珍(了念)のような住持であった。彼の役割は多岐にわたる。平時には、親鸞の教えを日常生活の言葉で分かりやすく説き、門徒の信仰心を束ねる 宗教的指導者 であった( 4 )。同時に、寺院の財政を管理し、本山である石山本願寺との関係を維持する

組織の経営者 でもあった。そして有事の際には、この強固な結束力を持つ門徒組織を動員し、大名(毛利氏)の要請に応じて戦場に赴く 軍事指揮官 へとその姿を変えたのである。この多面性こそが、戦国期の「善教寺了珍」という人物を理解するための鍵となる。

第二部:安芸門徒という特異な力

「善教寺了珍」という一人の僧侶を理解するためには、彼を育み、彼が率いた「安芸門徒」という宗教・社会集団の特異性を解明することが不可欠である。本章では、なぜ安芸国の浄土真宗門徒が強力な力を持ち、毛利氏と共生し、そして石山合戦という全国規模の動乱で重要な役割を果たしたのか、その歴史的背景と構造に迫る。

第一章:安芸門徒の成立と発展

安芸・備後地方への浄土真宗の浸透は、鎌倉時代末期に親鸞の高弟である明光が沼隈半島に光照寺を建立したことに遡る( 8 )。その後、本願寺教団の勢力拡大に伴い、安芸国でも着実に信者を増やしていった。

ここで一つの重要な問いが生じる。なぜ、同じ浄土真宗門徒でありながら、加賀や伊勢長島のように領主と激しく対立し、武装蜂起する「一向一揆」とならなかったのか。その答えは、安芸国特有の政治的・地政学的状況の中にある。

第一に、対立構造の違いが挙げられる。加賀や伊勢長島では、本願寺教団は外部から来た支配者(守護・富樫氏や織田信長)と対峙した。しかし安芸国では、毛利氏は地元の国人領主から成り上がった存在であり、門徒衆の中には毛利氏と地縁・血縁関係を持つ者も少なくなかった。つまり、毛利氏は門徒にとって「外部の敵」ではなく「内なる権力」であった。

第二に、毛利元就の卓越した宗教政策が決定的な役割を果たした。元就は、安芸国の旧支配者であった安芸武田氏を滅ぼした後、武田氏が庇護していた門徒の中核寺院・仏護寺が兵火で焼失したのを、あえて再興し、手厚く保護した( 8 )。これは、強大な組織力を持つ門徒衆を敵に回すことの危険性を熟知し、むしろ味方に取り込むことで自らの支配体制を強化しようという、極めて高度な戦略的判断であった。

第三に、毛利氏と本願寺教団との間を円滑に繋ぐパイプ役の存在が指摘されている。備後国の僧・祐了のような人物が、元就と本願寺との間に立ち、両者の協力関係構築に寄与した可能性が高い( 24 )。

これらの要因が複合的に作用した結果、安芸門徒は領主と対立する「一揆」ではなく、毛利氏という戦国大名と共生し、その勢力拡大に協力する「戦略的パートナー」としての道を選択したのである。この特異な関係性こそが、「善教寺了珍」のような僧侶が合戦に参加する土壌となった。

第二章:毛利氏との共生と相克

毛利氏と安芸門徒の関係は、単なる庇護者と被庇護者の関係ではなかった。それは、両者の組織が相互に浸透し、一体化していくダイナミックな過程であった。

その象徴的な存在が、「武士的坊主」と呼ばれる僧侶たちである。広島・牛田の東林坊(現在の光円寺)は、その典型例として記録に残っている。東林坊は、多数の末寺と門徒を率い、毛利元就のために盛んに軍事活動を行い、多くの軍功を挙げたとされる( 8 )。利用者情報にある「一軍を率いて合戦に参加した」という了珍の姿は、この東林坊の活動と完全に重なり合う。彼もまた、法衣の下に鎧をまとうことを厭わない、この種の「武士的坊主」の一人であったことは想像に難くない。

この一体化は、人的交流においても顕著であった。毛利氏の軍事行動に門徒が参加する一方で、毛利氏の家臣団や、特に瀬戸内海の制海権を握る村上水軍なども次々と浄土真宗に入信し、門徒と化していった( 8 )。信仰が軍事同盟を補強し、軍事行動が信仰を広めるという、相乗効果が生まれていたのである。毛利氏が本願寺と婚姻関係を結ぶに至ったのは( 27 )、この深く、不可分な関係性の到達点であった。

第三章:石山合戦と安芸門徒の役割

この毛利氏と安芸門徒の強固な結びつきが、日本史の表舞台で決定的な役割を果たすのが、元亀元年(1570年)から天正8年(1580年)にかけての石山合戦である。

天下布武を進める織田信長によって本拠地・石山本願寺を包囲され、絶体絶命の危機に陥った本願寺顕如は、毛利輝元に救援を要請した( 8 )。輝元は、信長に追放された将軍・足利義昭の仲介もあり、この要請を受諾する( 28 )。これは単なる宗教的な信義に基づく行動ではない。当時、毛利氏は織田氏と中国地方の覇権を争うライバルであり、本願寺を支援することは、信長を東西から挟撃する「反信長包囲網」の一翼を担うという、極めて重要な政治的・軍事的決断であった。

毛利氏の支援の核心は、村上水軍を主力とする強力な海軍力を用いた、大坂湾・木津川口からの兵糧・弾薬の海上輸送作戦であった( 29 )。この危険な任務を遂行する輸送船団には、水夫として、また護衛兵として、数多くの安芸門徒が乗り込んでいた。天正4年(1576年)の第一次木津川口の戦いでは、毛利水軍は焙烙火矢などの新戦術を駆使して織田水軍を打ち破り、見事、石山本願寺への物資搬入を成功させる( 8 )。

しかし、この勝利に激怒した信長は、船体を鉄板で装甲し大砲を搭載した巨大な「鉄甲船」を建造させる。そして天正6年(1578年)の第二次木津川口の戦いにおいて、この新兵器を投入した織田水軍の前に毛利水軍は壊滅的な敗北を喫し、本願寺への補給路は完全に断たれた( 8 )。これが、10年にわたる石山合戦の趨勢を事実上決定づけたのである。

この石山合戦は、安芸門徒にとって単なる「参戦」以上の意味を持つ、一大画期であった。第一に、この総力戦を通じて、平時の地域的な「講」組織は、より効率的な指揮命令系統を持つ軍事組織へと変貌を遂げた。第二に、「仏法のため、本願寺のため」という大義のもと、天下の覇者・信長と戦ったという経験は、安芸門徒に強烈な連帯感と「我々は単なる地方の信徒ではない」というアイデンティティを植え付けた。第三に、共通の敵と戦う中で、毛利氏と安芸門徒は「運命共同体」としての一体化をさらに深めた。

石山合戦は、安芸門徒を、地方の宗教勢力から、日本の歴史を動かす全国レベルの動乱に関与する強力なアクターへと押し上げたのである。「善教寺了珍」の軍事活動もまた、この壮大な歴史的文脈の中に位置づけることで、その真の意味が理解できるのである。

第三部:実像への迫求 — 僧侶にして武将、善教寺了珍

これまで、了珍の生きた舞台である善教寺と安芸国高田郡、そして彼を育んだ背景である安芸門徒と毛利氏の関係を詳細に分析してきた。この最終部では、これらの知見を統合し、利用者様の問いの核心である「善教寺了珍」という人物の具体的な姿を、可能な限り歴史的蓋然性をもって再構築する。

第一章:善教寺了珍のプロファイリング

本報告書の冒頭で述べた通り、「了珍」という名の直接的な史料は見出せなかった。しかし、彼の本拠地と目される安芸高田市八千代町の善教寺には、第六代住職として「了念」の名が、1623年の本尊裏書という動かぬ物証と共に残されている( 1 )。両者の一字違いという類似性、そして活動時期の一致から、「了珍」とは「了念」の通称、別名、あるいは口伝による変化形であったと考えるのが最も合理的である。

利用者情報にある生没年(1503-1590年)もまた、歴史的文脈と照らし合わせることで、その妥当性が浮かび上がってくる。この期間は、毛利元就(1497-1571)の生涯とほぼ重なり、その孫・輝元(1553-1625)の時代までをカバーしている。1503年生まれであれば、石山合戦(1570-1580)の際には67歳から77歳となる。これは、一見すると高齢に感じられるかもしれない。しかし、戦国時代の指導者として、長年の経験と人望を背景に門徒を統率し、軍勢の采配を振るうには、むしろふさわしい年齢であったとも言える。彼の生涯は、毛利氏の興隆と安芸門徒の発展、そして石山合戦という激動の時代と、まさしく軌を一にしていたのである。

これらの考察から、了珍(了念)の人物像は、二つの異なる貌を持つものとして再構築できる。

平時の姿(布教活動) : 彼は、善教寺の住持として、安芸国高田郡の山間の村々を巡り、門徒たちに阿弥陀仏の救いを説いていたであろう。その説法は、寺院の伝承にあるように、難解な教義を振りかざすのではなく、「日常生活の言葉で分かりやすく教義を話し、仏教を親しみ易く身近な存在に」するものであったと想像される( 4 )。彼は、地域の精神的支柱であり、人々の悩みを聞き、争いを仲裁する、頼れる指導者であったに違いない。

有事の姿(軍事活動) : しかし、ひとたび毛利氏からの動員令が下るか、あるいは本願寺からの檄文が届けば、彼はその貌を一変させた。法衣の上に鎧をまとい、門徒衆の先頭に立つ指揮官となった。彼が率いたのは、単なる寄せ集めの農民兵ではない。信仰によって固く結ばれ、「仏法のためには死をも恐れない」という高い士気を持つ、恐るべき戦闘集団であった。彼の役割は、自ら槍を取って敵陣に切り込むこと以上に、この門徒部隊を組織し、兵站を確保し、毛利軍の一部として効率的に運用する、司令官としての能力にあった。その活動の舞台は、尼子氏との郡山合戦のような防衛戦から、石山合戦における兵糧輸送のような後方支援まで、多岐にわたったと考えられる。

第二章:歴史の中に「了珍」を位置づける

善教寺了珍(了念)という人物は、戦国時代という時代の特質を凝縮した存在であった。彼は、戦国大名・毛利氏という世俗の権力と、巨大宗教組織・本願寺という宗教的権威という、二つの大きな力の結節点に立っていた。

ミクロな視点で見れば、彼は安芸国高田郡の一寺院の住持として、地域社会の安寧と信仰を守ることに生涯を捧げた一人の宗教者であった。しかし、マクロな視点で見れば、彼と彼の率いる門徒集団は、毛利氏の中国地方統一戦略を支える軍事力の一翼を担い、ひいては織田信長の天下統一事業に対する巨大な抵抗勢力の一部を形成していたのである。

彼が没したとされる天正18年(1590年)は、豊臣秀吉が小田原の北条氏を滅ぼし、天下統一を目前にした年である。翌年には、毛利輝元が本拠地を郡山城から広島城へと移し( 6 )、本願寺もまた秀吉の命により京都・七条堀川の地に移転する( 8 )。それは、宗教勢力が独自の軍事力を持ち、大名と対等に近い関係で渡り合った「中世」の終わりと、権力によって統制される「近世」の寺院制度の始まりを告げる象徴的な出来事であった。

了珍の生涯は、まさしくこの「宗教が軍事力と直結した時代」の始まりから終わりまでを、その身をもって体現していた。彼の人生は、安芸の一地方僧侶の物語であると同時に、戦国日本が経験した巨大な社会変革そのものの縮図でもあったと言えるだろう。

結論:記録の彼方に視る一人の僧侶の生涯

本報告書は、「善教寺了珍」という直接的な史料記録が存在しないという制約の中から、関連史料を網羅的に渉猟し、その歴史的背景と構造を分析することを通じて、一人の人物像を再構築する試みであった。

その結論として、以下の点を提示する。

- 人物の特定 : 「善教寺了珍」の歴史的実体は、毛利氏の本拠地・郡山城に近い安芸高田市八千代町の善教寺に記録が残る、第六代住職「了念」である蓋然性が極めて高い。

- 人物像の再構築 : 彼は、平時には地域の門徒に法を説く温厚な宗教指導者でありながら、有事には毛利氏の要請や本願寺の檄に応じて、信仰で結束した門徒を率いて合戦に参加する「僧侶にして武将」という、戦国時代を象徴する二面性を持った人物であった。

- 歴史的役割 : 彼の活動は、安芸門徒という特異な宗教・社会集団が、毛利氏と戦略的な共生関係を築き、その勢力拡大に貢献した歴史的過程の中に位置づけられる。特に、石山合戦における毛利氏の支援活動において、彼のような地方の門徒指導者が果たした役割は、兵站と動員の観点から極めて重要であった。

善教寺了珍の存在は、戦国時代の日本において、宗教、政治、軍事が、いかに分かちがたく結びついていたかを示す、貴重な歴史の証人である。彼の生涯を追うことは、毛利氏の中国統一戦略や、石山合戦の全国的な影響といった、より大きな歴史のダイナミズムを、地域社会というミクロな視点から理解するための、重要な視座を提供してくれる。

今後の展望として、広島県立文書館( 32 )や安芸高田市歴史民俗博物館( 33 )に所蔵されている未整理の古文書、あるいは善教寺そのものに眠る過去帳などの一次史料が新たに発見・研究されることが期待される。そうした発見があれば、本報告書で提示した「了珍=了念」という仮説はさらに確固たるものとなり、その具体的な活動や人物像は、より一層の精彩を放つことになるであろう。本報告書が、その未来の研究への一助となることを願って、筆を置くこととしたい。

引用文献

- 善教寺 - 浄土真宗本願寺派 安芸教区 高田西組 - Jimdo https://akitakatanotera.jimdofree.com/%E5%96%84%E6%95%99%E5%AF%BA/

- 備後山田常国寺 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/n_zyokokuji.htm

- 広島のいしずえ「毛利元就」 - ひろしま文化大百科 https://www.hiroshima-bunka.jp/modules/motonari11/

- 善教寺と ハワイ移民 https://hawaiiniho.com/pdf/nihoshima_32.pdf

- 【特集】毛利元就の「三矢の訓」と三原の礎を築いた知将・小早川隆景 | 三原観光navi | 広島県三原市 観光情報サイト 海・山・空 夢ひらくまち https://www.mihara-kankou.com/fp-sp-sengoku

- あきたかた NAVI | 毛利元就とは - 安芸高田市観光 https://akitakata-kankou.jp/main/motonari/history/

- 毛利氏関係史跡(当博物館周辺) - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/ja/hakubutsukan/assets/mouri/

- 安芸門徒 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%8A%B8%E9%96%80%E5%BE%92

- 善教寺|広島県 三原・世羅の観光情報 - そら・みち・みなと https://www.sora-michi-minato.jp/spot/381

- 善教寺(ぜんきようじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%96%84%E6%95%99%E5%AF%BA-1991085

- 善教寺 | 三原観光navi | 広島県三原市 観光情報サイト 海・山・空 夢ひらくまち https://www.mihara-kankou.com/sightseeing/3117

- 善教寺。広島県広島市南区にある浄土真宗本願寺派寺院 - 猫の足あと https://tesshow.jp/gallary/hiroshima/temple_minami_zenkyo.html

- 雲石街道Ⅱ(古市から八木まで) https://www.mogurin.or.jp/maibun/kojikodo/unseki/unseki2-1.htm

- 6 戦国大名とひろしま ~毛利元就 ~ - 広島県 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/92149.pdf

- 三矢の訓 毛利元就の里 - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/kikaku/r456/x777/mouri/

- akitakatanotera.jimdofree.com https://akitakatanotera.jimdofree.com/%E5%96%84%E6%95%99%E5%AF%BA/#:~:text=%E5%96%84%E6%95%99%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%89%B5%E5%BB%BA%E3%81%AF,%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%BB%A3%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

- 善教寺(広島県安芸高田市の浄土真宗寺院)|霊園・墓地のことなら「いいお墓」 https://www.e-ohaka.com/temple_detail/id046645.html

- 教善寺 - 浄土真宗本願寺派 安芸教区 高田西組 - Jimdo https://akitakatanotera.jimdofree.com/%E6%95%99%E5%96%84%E5%AF%BA/

- 寺院概要 - 善教寺 http://otera.or.jp/gaiyo/

- 寺院沿革 - 善教寺 http://otera.or.jp/enkaku/

- 空鞘橋 https://www.mogurin.or.jp/maibun/kojikodo/unseki/unseki1.pdf

- 日本における仏教寺院の経営革新 https://opac.ryukoku.ac.jp/iwjs0005opc/bdyview.do?bodyid=TD32094147&elmid=Body&fname=rd-ke-ky_020_003.pdf

- 本願寺の経済基盤の変遷 - 浄向山徳願寺 https://www.tokugwanji.org/%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%9F%BA%E7%9B%A4%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%81%B7

- 安芸門徒が一向一揆化しなかった理由~本願寺と毛利元就~ - 安芸の夜長の暇語り http://tororoduki.blog92.fc2.com/blog-entry-233.html

- 1/36 ページ - 広島県 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/604117.pdf

- 光圓寺概史 - 広島市 - 浄土真宗本願寺派 長尾山光圓寺 https://www.kouenji.org/temple/%E5%85%89%E5%9C%93%E5%AF%BA%E6%A6%82%E5%8F%B2/

- 防長における浄土真宗の沿革 - www.yamaguchibetsuin.net - 山口別院 https://www.yamaguchibetsuin.net/%E7%9F%A5%E3%82%8B/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E3%81%AE%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/

- 【百三十四】 「信長との戦い その五」 ~毛利輝元と連携して信長と戦う - 本山興正寺 https://www.koshoji.or.jp/shiwa_134.html

- 【戦国時代】石山合戦~本願寺と一向一揆の跋扈が信長を苦しめる (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/1218/?pg=2

- 古城の歴史 石山本願寺 https://takayama.tonosama.jp/html/ishiyamahonganji.html

- 第4章 郷土の三英傑に学ぶ工夫 - 信長 鋼鉄の船を作る https://jp.fujitsu.com/family/sibu/toukai/sanei/sanei-14.html

- 広島県立文書館 - ジャパン・アーカイブズ・ディスカバリー https://www.archives.go.jp/jad/repository/item.php?id=282414

- あきたかた NAVI | 安芸高田市歴史民俗博物館 https://akitakata-kankou.jp/touristspot/319/