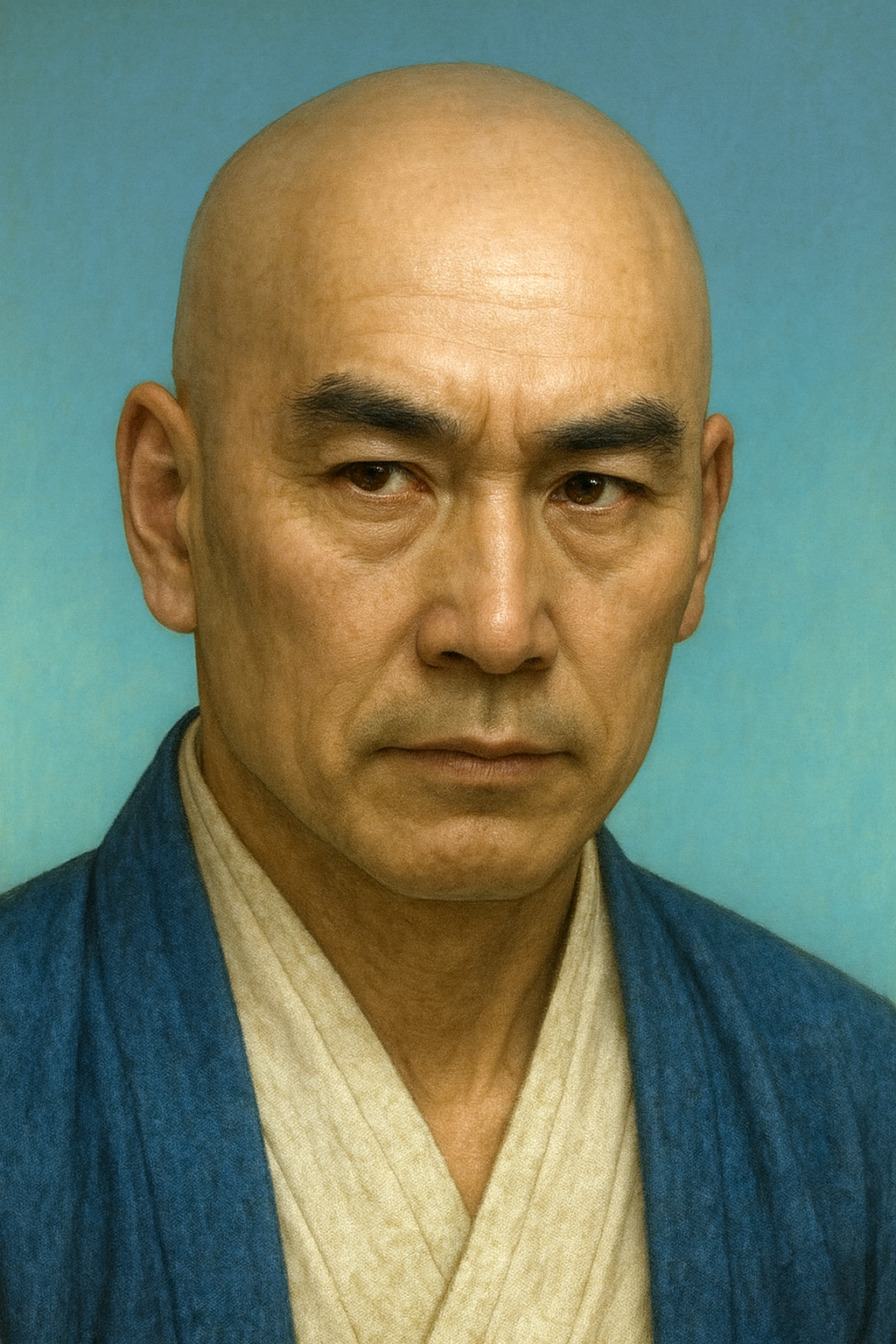

善通寺了運

善通寺了運は史料未確認。善通寺は永禄の兵火で焼失し、記録も失われた可能性が高い。長宗我部元親の侵攻も経験。了運は戦国期の善通寺で、兵火を乗り越え信仰を繋いだ無数の僧侶の象徴。

戦国期讃岐における善通寺と「了運」の探求 ― 兵火、動乱、そして信仰の行方

序章:探求の始まり ― 「善通寺了運」をめぐる謎

本報告書は、日本の戦国時代に生きたとされる讃岐国の僧侶、「善通寺了運」という人物に関する詳細かつ徹底的な調査の結果をまとめたものである。ご依頼の出発点となった情報は、「讃岐の僧侶であり、弘法大師空海御誕生の地として知られる善通寺に所属していた」というものであった。この情報を基点とし、あらゆる角度から調査を進めた。

しかし、本調査における最も根幹的な発見は、各種の軍記物、寺社縁起、古文書、自治体史、そして現代の研究論文に至るまで、利用可能な歴史資料群( 38 ~ 1 ~ 30 )を網羅的に精査した結果、「善通寺了運」という固有名詞が一切確認されなかったという事実である。

この「記録の不在」は、本報告の方向性を決定づけた。特定の個人の伝記を編纂することは不可能である。したがって、本報告は調査方針を転換し、「了運」という人物が実在したと仮定した場合、彼が生きたであろう時代背景、所属した組織、そして経験したであろう歴史的激動を、史料に基づき多角的に再構築する歴史学的探求として構成される。彼の物語は、記録からその名を失った無数の人々の生きた証を、歴史の文脈の中に浮かび上がらせる試みである。本報告は、一人の僧侶の姿を追うことを通じて、戦国という時代の動乱が、一個の寺院、そしてそこに生きた人々の運命をいかに翻弄したかを明らかにするものである。

第一章:戦国の舞台としての善通寺と讃岐国

「了運」が生きたであろう16世紀中葉の讃岐国は、政治的・軍事的な激動の渦中にあった。彼が身を置いた善通寺もまた、その渦から無縁ではいられなかった。この章では、後の動乱の背景となる、当時の善通寺と讃岐国の状況を詳述する。

1-1. 霊跡としての権威と寺社勢力としての実態

総本山善通寺は、正式には「屏風浦五岳山誕生院善通寺」と号し、真言宗の開祖・弘法大師空海が誕生した聖地である 1 。その由緒から、京都の東寺、和歌山の高野山と並び「弘法大師三大霊跡」の一つに数えられ、全国から篤い信仰を集める宗教的権威の中心地であった 1 。寺域は、創建以来の伽藍が建ち並ぶ「東院(伽藍)」と、空海の生家である佐伯氏の邸宅跡とされる「西院(誕生院)」の二つに大別され、それぞれが不可侵の聖性を保持していた 1 。

しかし、善通寺は単なる信仰の場にとどまらなかった。中世を通じて、朝廷や時の権力者から広大な寺領の寄進を受け、経済的にも豊かな一大勢力を形成していた 3 。この宗教的権威と経済的基盤は、戦国時代において、寺院が自立した勢力として、また時には武将たちが利用・支配しようとする対象として、重要な意味を持つことになった。

1-2. 守護細川氏の衰退と国人たちの群雄割拠

室町時代、讃岐国は管領家である細川京兆家の支配下に置かれていた。しかし、応仁の乱(1467-1477年)以降、幕府の権威は失墜し、讃岐における細川氏の支配力もまた弱体化していく 4 。この中央権力の空白は、讃岐国内の在地領主である「国人(こくじん)」たちが自立し、勢力拡大を目指して相争う群雄割拠の時代の幕開けを意味した。

特に西讃(讃岐西部)では、守護代であった香川氏が多度郡、三野郡、豊田郡を支配下に置き、天霧山に堅固な城(天霧城)を構えて強大な勢力を誇っていた 6 。善通寺が位置する多度郡は、まさに香川氏の勢力圏の中心であった。このため、善通寺の安寧は、もはや遠い京の幕府ではなく、眼前の地域権力者である香川氏との関係に大きく左右される状況にあった。この力関係が、後に阿波から侵攻してくる三好氏との対立の伏線となる。

1-3. 戦国期における寺社の多面的な役割

戦国時代の寺社は、現代の我々が想像する以上に多面的な機能を持っていた。信仰や文化の中心であると同時に、その広大な境内、高い塀、堅牢な堂宇は、軍事的な拠点として極めて有用であった。実際に、多くの合戦で寺院が本陣として利用された記録が残っている 9 。

また、僧侶自身も仏道修行に専念するばかりではなかった。高度な学識や広い人脈を持つ僧侶は、大名間の外交交渉や情報伝達、さらには戦略の立案にまで関与することがあった 11 。後述する毛利氏の外交僧・安国寺恵瓊はその典型例である。「了運」のような一僧侶も、程度の差こそあれ、こうした世俗的な役割を担う可能性は常に存在していたのである。

表1:戦国時代における善通寺・讃岐関連年表

|

年代(西暦) |

元号 |

主要な出来事 |

典拠 |

|

1467-1477年 |

応仁-文明 |

応仁の乱。細川氏の権威が揺らぎ始め、讃岐国人層が自立化する契機となる。 |

5 |

|

1552年 |

天文21年 |

三好実休、主君の細川持隆を殺害し、阿波の実権を掌握。 |

9 |

|

1558年 |

永禄元年 |

9月、三好実休が讃岐に侵攻し、善通寺を本陣とする。10月、三好軍撤退の夜に善通寺の伽藍が焼失(永禄の兵火)。 |

3 |

|

1573年 |

天正元年 |

織田信長、室町幕府を滅ぼす。安土桃山時代の始まり。 |

13 |

|

1575年 |

天正3年 |

長宗我部元親、四万十川の戦いで一条氏を破り、土佐を統一。 |

14 |

|

1577年頃 |

天正5年頃 |

長宗我部元親、讃岐への侵攻を開始。 |

7 |

|

1581年 |

天正9年 |

西讃の香川氏、長宗我部元親の次男・親和を養子に迎え、元親の傘下に入る。 |

15 |

|

1584年 |

天正12年 |

元親、最後まで抵抗した十河城を攻略し、讃岐をほぼ平定。 |

7 |

|

1585年 |

天正13年 |

豊臣秀吉による四国征伐。長宗我部元親は降伏し、土佐一国に減封される。 |

13 |

|

1587年 |

天正15年 |

生駒親正が讃岐国主として入封。高松城を築く。 |

7 |

|

1588年 |

天正16年 |

生駒親正・一正、善通寺誕生院に寺領を寄進。寺の復興が始まる。 |

3 |

第二章:永禄の兵火 ― 三好実休の侵攻と善通寺炎上

「了運」がもし16世紀半ばに善通寺に在籍していたならば、その生涯で最も衝撃的な出来事に遭遇したはずである。それが永禄元年(1558年)に起きた、寺の歴史における最大の悲劇の一つ、通称「永禄の兵火」である。

2-1. 阿波三好氏の讃岐侵攻

当時、畿内において将軍を凌ぐ権勢を誇った三好長慶。その弟である三好実休は、兄の勢力を背景に阿波国(現在の徳島県)を拠点とし、四国全土の支配へと野心を燃やしていた 18 。その過程で、実休の軍事行動の矛先が向けられたのが、隣国讃岐、とりわけ西讃に強固な地盤を築いていた香川氏であった。天文21年(1552年)に主君の細川氏を滅ぼして阿波を完全に掌握した実休は、満を持して1万8千ともいわれる大軍を率い、香川氏討伐のために讃岐へと侵攻した 9 。

2-2. 善通寺の本陣化と伽藍の焼失

軍記物『南海通記』には、この時の様子が生々しく記録されている。永禄元年(1558年)9月15日、讃岐に侵攻した三好実休軍は、香川氏の拠点である天霧城に近い多度郡の中心地、善通寺を占拠し、その広大な境内を本陣とした 9 。大軍を駐留させるに足る広さと、防衛拠点となりうる伽藍配置が、軍事的に利用価値が高いと判断されたためであろう。

これにより、弘法大師以来の聖域は、戦国の軍馬の嘶きと兵士たちの鬨の声に満たされることとなった。実休軍はここを拠点として、天霧城に籠城する香川氏と約1ヶ月にわたり対峙した。この一連の戦闘は「善通寺合戦」と呼ばれる 9 。

そして、悲劇は合戦の終結と共に訪れた。同年10月20日、香西氏の仲介による和議が成立し、三好軍が阿波へと兵を引き始めたその日の未明、善通寺は突如として炎に包まれた。火の手は瞬く間に広がり、創建以来の金堂、五重塔をはじめとする壮麗な大伽藍は、一夜にしてことごとく焼け落ち、灰燼に帰したのである 2 。

この火災の原因について、『南海通記』は「陣兵が去って、人がいなくなった所に火が残って大火となったのであろう」と記しており、意図的な焼き討ちではなく、撤収時の失火であった可能性を示唆している 9 。これは、宗教的対立による破壊というよりも、寺院が軍事利用された結果として招かれた悲劇であったことを物語っている。いずれにせよ、「了運」をはじめとする僧侶たちにとって、目の前で聖なる堂塔が崩れ落ちていく光景は、終生忘れ得ぬものであったに違いない。

2-3. 兵火がもたらした決定的損失 ― 「了運」が記録から消えた理由

この永禄の兵火が善通寺にもたらした損失は、単に壮麗な建造物が失われたことにとどまらない。より深刻であったのは、そこに収められていたであろう、かけがえのない文化的・歴史的遺産の焼失である。

金堂に安置されていた本尊の薬師如来像(空海作と伝わる)をはじめとする数多の仏像、仏画、そして創建以来蓄積されてきた膨大な経典や聖教(しょうぎょう)が、この火災で失われたと考えられる 20 。

そして、本報告の主題に直結する最も重大な損失は、寺の歴史を記録した古文書、寺領の記録、そして何よりも 寺に所属する僧侶の名を連ねた名簿や過去帳といった記録類の焼失 である。中世の大寺院は、その運営のために詳細な記録を保管するのが常であった。他の時代における『善通寺文書』の存在が、そのことを裏付けている 22 。これらの寺院の中枢で保管されていたであろう記録媒体が、伽藍と共に炎に飲み込まれた可能性は極めて高い。

この一点こそ、「善通寺了運」という人物が、なぜ今日の我々の調査でその名を一切見出すことができないのか、という問いに対する最も説得力のある答えである。彼が実在したとしても、その存在を証明する一次史料そのものが、彼が生きた時代の象徴ともいえる「永禄の兵火」によって、物理的に消滅してしまったのである。皮肉なことに、「了運」という名の記録からの不在は、彼がまさにその歴史的悲劇のただなかに生きた証左となっている。彼の匿名性は、戦国時代が善通寺に残した深い傷跡そのものなのである。

第三章:土佐の波濤 ― 長宗我部元親の四国制覇と「天正の兵火」

永禄の兵火によって焦土と化した善通寺が、いまだ復興の途上にある中、讃岐国は新たな侵略者の脅威に晒されることとなる。土佐国(現在の高知県)から破竹の勢いで勢力を拡大してきた長宗我部元親である。この章では、元親の讃岐侵攻と、彼にまつわる「天正の兵火」の伝承を、史料に基づき批判的に検討する。

3-1. 長宗我部元親の讃岐侵攻

「姫若子」と揶揄された内気な少年時代から一転、「鬼若子」と恐れられる猛将へと変貌を遂げた長宗我部元親は、永禄12年(1569年)までに土佐をほぼ統一すると、その目を四国全土の制覇へと向けた 24 。

天正5年(1577年)頃から本格化した讃岐侵攻において、元親は巧みな外交戦略と軍事行動を織り交ぜて現地の国人たちを切り崩していく 7 。かつて三好氏と激戦を繰り広げた西讃の雄・香川氏も、元親の勢威の前には抗しがたく、天正9年(1581年)、元親の次男である親和を養子として迎えるという条件で和議を結び、その軍門に下った 15 。そして天正12年(1584年)、最後まで抵抗を続けていた東讃の十河城を攻略し、元親は讃岐国をほぼ完全に平定するに至ったのである 7 。

3-2. 「天正の兵火」伝承の多角的分析

四国各地の寺社、特に四国八十八箇所霊場の札所寺院には、この長宗我部元親の侵攻によって堂宇が焼き払われたという「天正の兵火」の伝承が数多く残されている 27 。織田信長の比叡山焼き討ちにも比せられるこの伝承は、元親を仏敵として描く物語として、後世に広く語り継がれてきた。

しかし、これらの伝承を無批判に受け入れることには慎重でなければならない。近年の研究では、これらの伝承が形成された背景に、政治的な意図が存在した可能性が指摘されている。特に、元親の死後に阿波国を治めた蜂須賀家の治世下で編纂された歴史書や寺社の縁起において、この傾向が顕著に見られる 30 。

その論理はこうである。前支配者である長宗我部氏を「寺社を破壊した悪逆な武将」として描くことで、新たな支配者である蜂須賀家を「荒廃した寺社を復興させた仁政の君主」として際立たせることができる。これは、新政権の正統性を民衆に示し、その支配を盤石にするための、巧みなプロパガンダであった可能性があるのだ。実際に、長宗我部氏による無差別な焼き討ちを同時代史料から確認することは難しく、戦闘に伴う偶発的な火災や、後世に創作された物語が混在していると考えられる 30 。歴史はしばしば勝者によって記されるというが、「天正の兵火」の伝承もまた、その一例である可能性を視野に入れる必要がある。

3-3. 元親の宗教政策と善通寺

一方で、長宗我部元親は、単なる破壊者ではなかった。彼は寺社勢力の持つ力を熟知し、それを巧みに利用する現実的な為政者でもあった。土佐一条氏の家臣であった頃から寺社奉行を務め、その経験から寺社の復興に熱心であり、僧侶や神官を外交や内政における重要なブレーンとして登用していた記録も残っている 24 。

天正5年(1577年)に阿波の雲辺寺を訪れた際、住職から四国統一を「薬缶の蓋で水瓶の蓋をするようなものだ」と諭された元親が、「我が蓋は元親という名工が鋳た蓋である。いずれは四国全土を覆う蓋となろう」と返したという逸話は、彼が自らの野望を宗教的権威と結びつけ、正当化しようとしていたことを象徴している 24 。

では、永禄の兵火で荒廃していた善通寺に対し、元親はどのような政策をとったのだろうか。残念ながら、これを示す直接的な史料は見当たらない。しかし、彼が讃岐を支配した約数年間において、善通寺がさらなる破壊を受けたという記録もまた存在しない。この事実から、元親は善通寺に対して、敵対しない限りは一定の保護を与えていたか、少なくともその存在を黙認していたと考えるのが妥当であろう。既に荒廃していた寺院をことさらに攻撃する軍事的・政治的利益はなく、むしろ弘法大師の霊跡を保護することで、讃岐の民心を得ようとした可能性すら考えられる。

第四章:「了運」という存在への歴史学的アプローチ

「善通寺了運」に関する直接的な記録が存在しない以上、我々は歴史学的な推論を用いて、その人物像に迫るほかない。この章では、彼が寺内でどのような立場にあり、戦国の動乱の中でいかなる役割を果たした可能性があるのか、複数のアプローチから考察する。

4-1. 善通寺内の階級と「了運」の身分

善通寺のような大寺院の内部には、厳格な階級社会が存在した。寺院全体を統括する最高位の「座主(ざす)」や「管長(かんちょう)」を頂点に、学問や教学を専門に司る「学頭(がくとう)」、そして寺院運営の実務を担う多数の一般僧侶である「衆徒(しゅと)」や、修行中の「行人(ぎょうにん)」などがいた。

現存する善通寺の歴代座主の一覧に「了運」の名は見当たらないことから、彼が寺の最高指導者ではなかったことは確実である 1 。考えられる可能性としては、まず、寺内の教学をリードする学識豊かな「学頭」クラスの僧侶であったというものである。徳島県には「学頭」という地名が現存しており、この役職が地域社会において重要な意味を持っていたことがうかがえる 32 。あるいは、寺の運営を支える中堅の衆徒の一人であった可能性も高い。いずれにせよ、彼は善通寺という組織の中で、何らかの責任ある立場にあった人物と推測される。

4-2. 戦国僧侶の多様な役割と「了運」の可能性

戦国時代の高僧は、仏道修行にのみ専念していたわけではない。彼らはその学識、人脈、そして寺院の持つ中立的な立場を活かし、政治や外交の舞台で重要な役割を果たすことがあった。

その好例が、毛利氏の外交僧として豊臣秀吉との和平交渉を成功に導いた安国寺恵瓊である 11 。恵瓊のように、僧侶が大名間の使者として和平交渉を取り持ったり、敵方の情報を収集したり、時には戦略を授けたりする「政治僧」「外交僧」は、決して珍しい存在ではなかった。

これを「了運」に当てはめてみよう。三好実休が善通寺を本陣とした際、あるいは長宗我部元親が讃岐を支配した際、「了運」が寺の代表として彼らと対峙し、交渉にあたった可能性は十分に考えられる。例えば、兵士たちによる乱暴狼藉を禁じ、寺の安全を保障する「禁制(きんぜい)」の発給を願い出ることは、寺を守る僧侶にとって死活問題であった 33 。そのような緊迫した場面で、寺の存続のために知恵と弁舌を尽くしたのが、「了運」だったのかもしれない。

あるいは、彼の役割はより地道なものであったかもしれない。永禄の兵火で焼失した貴重な経典を復元するために、各地の寺院を訪ねて書写を願い出たり、荒廃した伽藍を再興するための資金を集める「勧進(かんじん)」に奔走したりした、名もなき学僧であった可能性もある。彼の名は、そうした献身的な活動の記憶として、寺の内外で語り継がれたのかもしれない。

4-3. 口碑・口伝の中に生きる人々

公式な文書や記録に残らなかった人物の記憶が、地域社会の中で伝説(伝承)や言い伝え(口碑・口伝)として生き続けることがある。今回の調査資料の中にも、弘法大師にまつわる数々の伝説や、地域の地名の由来となった物語が散見される 35 。これらは、文字記録とは異なる形で歴史を伝える、もう一つの「史料」である。

「善通寺了運」に関する直接的な伝説は見出せなかった。しかし、このことは、彼が地域の人々の記憶の中に生きていた可能性を否定するものではない。公式記録から漏れた人物の物語は、しばしば地域限定の、あるいは一族内のみで語り継がれる口承の伝統の中にその命脈を保つ。ご依頼のあった「了運」という名そのものが、かつては存在したであろうそうした口伝の、最後の断片である可能性も考えられる。

文字に残された歴史は、為政者や高僧、有名な武将といったエリート層の活動を中心に記述されがちである。しかし、その陰には、記録には残らずとも、それぞれの場所で時代と格闘し、共同体を支えた無数の人々が存在した。「了運」の探求は、我々にそうした「声なき人々の歴史」の重要性を再認識させる。彼の物語は、文字記録の限界と、地域に根差した記憶の豊かさを示唆しているのである。

終章:兵火を越えて ― 信仰の継承と寺の再興

戦国の長い動乱は、天正13年(1585年)の豊臣秀吉による四国征伐によって、ついに終焉を迎える 13 。長宗我部元親は秀吉の圧倒的な軍事力の前に降伏し、讃岐国は新たに秀吉の家臣である生駒親正の所領となった 7 。

戦乱が終わり、新たな統治者が定まったことで、善通寺の復興もようやく本格化する。生駒氏は、天正16年(1588年)に誕生院へ寺領を寄進するなど、その再興を支援した 3 。永禄の兵火で焼失してから実に140年以上の歳月を経た元禄12年(1699年)、ついに金堂が再建され、その翌年には本尊である薬師如来坐像も京の仏師・北川運長の手によって新たに造立された 2 。この再建事業は、戦乱の時代を耐え抜いた信仰の灯が、平和な江戸の世になって再び力強く輝きを取り戻した、象徴的な出来事であった。

本報告を通じて、「善通寺了運」という一個人の確定的な生涯を明らかにすることは叶わなかった。その最大の理由は、彼が生きた時代を象徴する「永禄の兵火」という悲劇によって、彼自身の存在を証明し得たであろう記録そのものが、永遠に失われてしまった可能性が極めて高いからである。

しかし、この探求は決して無意味ではなかった。「了運」という一人の僧侶の視点を借りることで、我々は弘法大師以来の聖地が、戦国大名たちの戦略的思惑に翻弄され、軍靴に踏みにじられ、炎に包まれるという悲劇の実態を、より深く理解することができた。また、長宗我部氏にまつわる「天正の兵火」の伝承を多角的に分析することで、歴史記述に潜む為政者の意図や、記憶がどのように形成され、変容していくかという、歴史学の根源的な問いにも光を当てることができた。

「善通寺了運」とは、もはや特定の個人名である以上に、戦国の動乱のただ中にあって記録には残ることなく、しかし必死に信仰を守り、寺の存続のために尽力し、次代へと法灯を繋いだ無数の僧侶たちの、象徴的な名であるのかもしれない。彼のような名もなき人々の、百数十年にわたる不屈の努力と信仰の継承があったからこそ、今日の善通寺の荘厳な姿がある。その歴史は、名もなき人々の営みの上に築かれているのである。

表2:戦国期讃岐における主要勢力と善通寺への関与

|

勢力名 |

期間(目安) |

善通寺への関与・政策 |

影響 |

|

香川氏 |

~1581年 |

西讃の支配者として、善通寺を勢力圏内に置く。庇護関係にあったと推測される。 |

地域の安定期には庇護者として機能したが、三好氏の侵攻を招く原因ともなった。 |

|

三好氏(実休) |

1558年 |

讃岐侵攻の際、善通寺を軍事拠点(本陣)として利用。 |

寺院の軍事利用が、結果的に伽藍の全面焼失(永禄の兵火)という最大の悲劇を引き起こした。 |

|

長宗我部氏(元親) |

1581年~1585年 |

讃岐平定後、支配下に置く。直接的な破壊の記録はないが、「天正の兵火」伝承の対象となる。 |

既に荒廃していたため、積極的な破壊はなかったとみられる。後世、政治的意図から悪評が立てられた可能性がある。 |

|

豊臣政権(秀吉) |

1585年~ |

四国平定により、讃岐の支配体制を再編。 |

戦乱の終結をもたらし、寺院復興の前提となる安定した社会秩序を築いた。 |

|

生駒氏(親正) |

1587年~ |

讃岐国主として入封後、寺領を寄進し、復興を支援。 |

江戸時代にかけての本格的な伽藍再建の礎を築いた。寺院は庇護・統制の対象へと移行した。 |

引用文献

- ご由緒 – 総本山善通寺 https://zentsuji.com/yuisho/

- 五岳山 誕生院 善通寺 - 四国八十八ヶ所霊場会 https://88shikokuhenro.jp/75zentsuji/

- 善通寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E9%80%9A%E5%AF%BA

- 讃岐の武士、実像に迫る 室町、戦国期の古文書など23点展観 県立ミュージアムテーマ展 来月7日まで | ニュース | COOL KAGAWA | 四国新聞社が提供する香川の観光情報サイト https://www.coolkagawa.jp/news/entry-3490.html

- 鬼十河といわれた讃岐武士 - ビジネス香川 https://www.bk-web.jp/post.php?id=660

- 中世後期讃岐における国人・土豪層の贈答・文化芸能活動と地域社会秩序の形成(上) https://www.takamatsu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/01/79_UG001_001-031_mizobuchi.pdf

- 讃岐国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AE%83%E5%B2%90%E5%9B%BD

- 善通寺市 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E9%80%9A%E5%AF%BA%E5%B8%82

- 讃岐戦国史 南海通記の天霧城攻防戦についての記述は、どこが問題なのか - 瀬戸の島から https://tono202.livedoor.blog/archives/22839811.html

- 東寺の歴史|東寺 – 世界遺産 真言宗総本山 教王護国寺 https://toji.or.jp/history/

- 安国寺恵瓊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9B%BD%E5%AF%BA%E6%81%B5%E7%93%8A

- 讃岐を支配した阿波の三好氏 - ビジネス香川 https://www.bk-web.jp/post.php?id=2458

- 善通寺市域の歴史 https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/4/history2023.html

- 「車でお遍路(キーワード)」 天正の兵火とは - note https://note.com/tabiicoca/n/n505a42474e2a

- 善通寺市デジタルミュージアム 香川信景 https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/50/digi-m-culture-detail-130-index.html

- 旧香川町の古代史 https://www.kawahigashi.net/rekishi10/zenpan_kodai.htm

- 善通寺市の歴史 https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/uploaded/attachment/15451.pdf

- かもねのたかまつ歴史小話(7) 戦国時代の讃岐の栄枯盛衰 part.4 - 高松経済新聞 https://takamatsu.keizai.biz/column/24/

- 三好実休 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E5%AE%9F%E4%BC%91

- 善通寺 - SHINDEN - 神殿大観 https://shinden.boo.jp/wiki/%E5%96%84%E9%80%9A%E5%AF%BA

- 善通寺の本尊 薬師如来像と 運長 https://zen-tekuteku.sakura.ne.jp/document/workshop/ws_190206_miyoshi.pdf

- 善通寺の歴史2 https://zentsuji.com/yuisho/nenpyou2/

- 宝物館 - 総本山善通寺 https://zentsuji.com/yuisho/homotsukan/

- 長宗我部元親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%85%83%E8%A6%AA

- 長宗我部元親の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/8098/

- 香川之景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E4%B9%8B%E6%99%AF

- 兵火で焼失って - マイカーお遍路 https://ohenrocar.com/%E5%85%B5%E7%81%AB%E3%81%A7%E7%84%BC%E5%A4%B1%E3%81%A3%E3%81%A6/

- 歩く四国八十八カ所仙遊寺~横峰寺 http://home.e01.itscom.net/you99/henro55.html

- 歩く四国八十八カ所香園寺~吉祥寺 http://home.e01.itscom.net/you99/henro58.html

- 瀬戸の島から https://tono202.livedoor.blog/

- 真言宗善通寺派 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E8%A8%80%E5%AE%97%E5%96%84%E9%80%9A%E5%AF%BA%E6%B4%BE

- 観光スポット「頭」の検索結果 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/kw_%93%AA/page_120/

- 歴史の目的をめぐって 三好長慶 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-32-miyosi-nagayosi.html

- ヤ函/195/:三好長慶禁制 - 京都市 - 東寺百合文書WEB https://hyakugo.pref.kyoto.lg.jp/contents/detail.php?id=10491

- 弘法大師空海の故郷・善通寺市で偉人ゆかりのパワースポットを巡る旅 https://www.kukainavi.com/point/001.html

- 【10月号特集企画 月照・信海上人像の魅力 - 広報ぜんつうじ - 善通寺市 https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/site/kouhouzentuuji/202010gesshoshinkai.html

- 讃岐善通寺 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/hoso_zentuji.htm

- 観光情報 - かがわ総文祭2025 https://kagawa-soubunsai2025.pref.kagawa.lg.jp/sightseeing/

- ガイド紹介 » 松原 潔 - 四国旅人 https://www.shikokutabizine.com/kiyoshi-matsubara