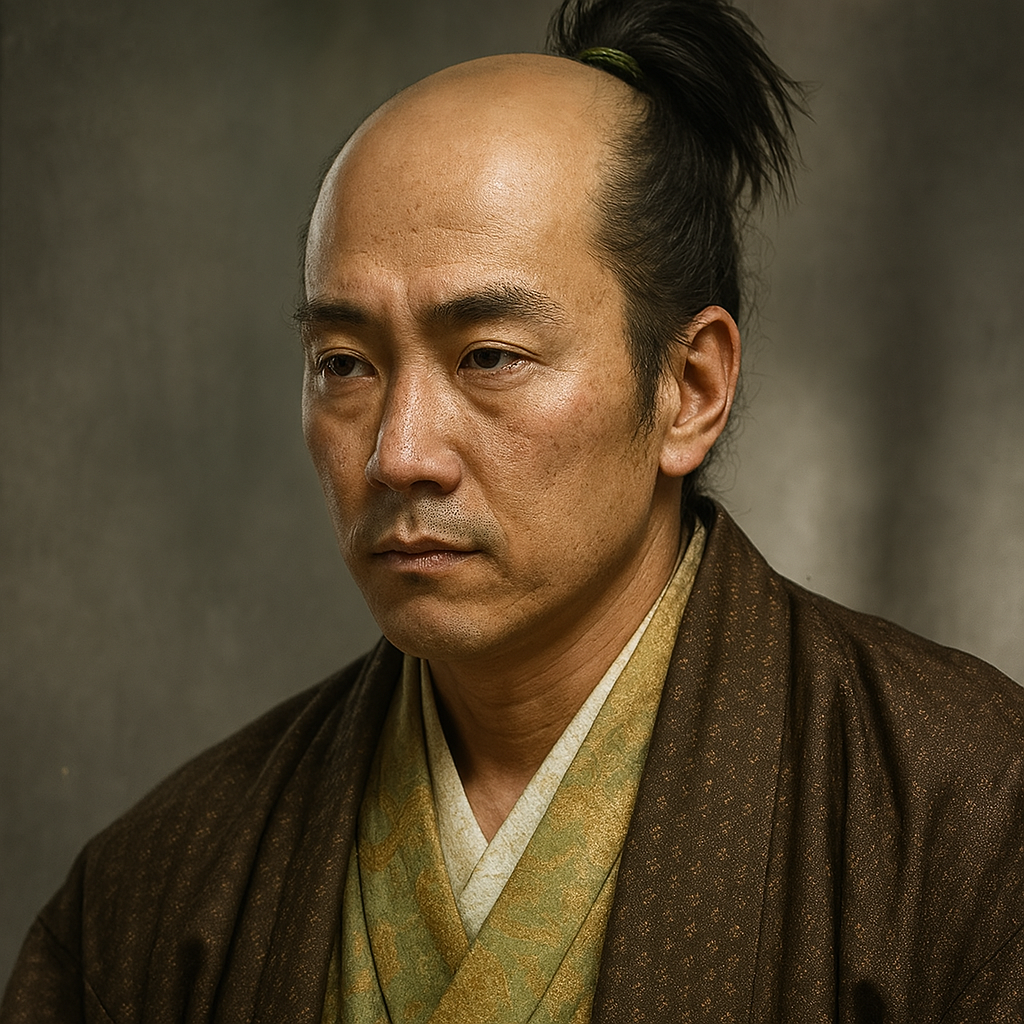

堀尾忠氏

堀尾忠氏は豊臣秀吉の重臣・吉晴の子。関ヶ原で東軍につき、出雲・隠岐二十四万石の国主となる。松江城築城を構想し、藩政基盤を確立するも28歳で急死。堀尾家は三代で改易された。

堀尾忠氏 ― 松江藩初代藩主、その栄光と悲劇の生涯

はじめに

戦国時代から江戸時代初期への転換期、数多の武将が歴史の奔流にその名を刻んだ。その中にあって、堀尾忠氏(ほりお ただうじ)という名は、父・吉晴(よしはる)の威光と、三代で改易という堀尾家の悲劇的な結末の間に埋もれ、しばしば過小評価されてきた。豊臣政権の重鎮の子として生まれ、関ヶ原の戦功によって出雲・隠岐二十四万石の国主となりながら、わずか二十八歳でその生涯を閉じた若き藩主。彼の短い治世は、今日の島根県松江市の礎を築く上で決定的な役割を果たした一方で、その突然の死は一族の運命を暗転させる引き金ともなった。

本報告書は、この堀尾忠氏の生涯を多角的に検証し、その実像に迫ることを目的とする。彼の出自と家督相続の背景、天下分け目の関ヶ原における決断と武功、松江藩初代藩主としての具体的な治績、そして謎に包まれた死とそれが堀尾家全体に与えた深刻な影響を、史料に基づき時系列で詳述する。これにより、忠氏が単なる悲劇の貴公子ではなく、新時代の領国経営を見据えた有能な為政者であったことを明らかにし、その歴史的意義を再評価する。

堀尾忠氏 関連年表

|

西暦(和暦) |

忠氏の年齢 |

堀尾忠氏・堀尾家の動向 |

天下の主な出来事 |

|

1577-78年(天正5-6年) |

0歳 |

堀尾吉晴の次男として誕生 1 。 |

- |

|

1590年(天正18年) |

13歳 |

兄・金助が小田原征伐の陣中で死去し、世子となる 1 。父・吉晴は遠江浜松十二万石の城主となる 1 。 |

豊臣秀吉、天下統一。 |

|

時期不詳 |

- |

元服に際し、徳川秀忠から偏諱を受け「忠氏」と名乗る 1 。 |

- |

|

1598年(慶長3年) |

21歳 |

父・吉晴と共に徳川家康に接近を開始 3 。 |

豊臣秀吉、死去。 |

|

1599年(慶長4年) |

22歳 |

父・吉晴の隠居に伴い家督を相続、遠江浜松城主となる 1 。 |

前田利家、死去。石田三成失脚。 |

|

1600年(慶長5年) |

23歳 |

関ヶ原の戦いで東軍に与し、前哨戦の岐阜城攻め等で武功を立てる 2 。戦後、出雲・隠岐二十四万石に加増転封。月山富田城に入城 6 。 |

関ヶ原の戦い。 |

|

1601年(慶長6年) |

24歳 |

家臣への知行割や寺社への寄進を行う(「堀尾忠氏知行目録」) 6 。 |

- |

|

1602年(慶長7年) |

25歳 |

領内の検地に着手 2 。 |

- |

|

1603年(慶長8年) |

26歳 |

幕府の許可を得て、新城建設のための城地選定を開始 2 。従四位下・出雲守に叙任される 4 。 |

徳川家康、征夷大将軍に就任(江戸幕府開府)。 |

|

1604年(慶長9年) |

27-28歳 |

8月4日、急死 5 。嫡男・忠晴(6歳)が家督を継ぎ、父・吉晴が後見人となる 9 。 |

- |

第一章:堀尾家の後継者として ― 誕生から家督相続まで

1-1. 堀尾家の出自と父・吉晴の台頭

堀尾忠氏の生涯を理解するためには、まずその父、堀尾茂助吉晴の存在を抜きにしては語れない。尾張国に生まれた吉晴は、織田信長、そして豊臣秀吉に仕え、数々の戦で功を立てて立身した典型的な戦国武将であった 11 。その人柄は、温厚で容貌端正なことから「仏の茂助」と称される一方で、戦場では「鬼の茂助」と恐れられるほどの武勇を誇ったと伝えられる 12 。特に、山崎の合戦における鉄砲隊を率いての天王山争奪での活躍は名高い 12 。秀吉の天下統一事業の中で着実に地位を向上させ、佐和山城主、次いで遠江浜松城主十二万石の大名となり、後には生駒親正、中村一氏と共に豊臣政権の「三中老」の一人に数えられるに至った 3 。

忠氏が、この戦国の雄・吉晴の次男として誕生したのは、天正5年(1577年)もしくは6年(1578年)のことである 1 。母は津田氏の娘と記録されている 3 。

1-2. 運命の転換点:兄・金助の死と世子への道

当初、堀尾家の家督は嫡男である兄・金助が継ぐはずであった。しかし、天正18年(1590年)、秀吉による小田原征伐に従軍した際、金助は陣中にて18歳で病没(戦死説もあるが病死説が有力)してしまう 1 。この兄の突然の死により、当時13歳であった次男の忠氏が、図らずも堀尾家の世子としての道を歩むことになったのである 1 。この運命の転換点が、忠氏を歴史の表舞台へと押し出す最初の、そして決定的な出来事であった。

1-3. 新時代への布石:徳川家との関係構築

慶長3年(1598年)の秀吉の死は、豊臣政権の屋台骨を揺るがし、諸大名を新たな権力の中枢をめぐる激しい政治闘争へと巻き込んでいった。この危機の時代にあって、父・吉晴は極めて冷静かつ戦略的な動きを見せる。彼は豊臣恩顧の大名でありながら、次代の天下人として台頭しつつあった徳川家康にいち早く接近し、石田三成ら反家康派との間の緊張を和らげる「調整・周旋役」として奔走したのである 1 。慶長4年(1599年)には、家康の重臣・井伊直政から吉晴宛に、その周旋に対する感謝状が送られており、両者がいかに密接な関係を築いていたかがうかがえる 3 。

この堀尾家の「徳川シフト」とも言うべき生存戦略において、次代を担う忠氏は重要な役割を果たした。彼は元服に際し、家康の嫡男である徳川秀忠から「忠」の一字を賜り、「忠氏」と名乗った 1 。これは単なる儀礼ではない。目前の最高権力者である家康ではなく、その「後継者」である秀忠との間に直接的な主従関係の萌芽を形成する、極めて高度な政治的判断であった。来るべき徳川の世を見据え、次世代の主君との個人的な繋がりを構築するという、長期的な視野に立った布石だったのである。さらに、秀忠からは「国俊」や「日光長光」といった名刀が下賜されており、この関係が具体的な下賜品によっても裏付けられ、強化されていたことがわかる 8 。

1-4. 遠江浜松十二万石の継承

慶長4年(1599年)10月、吉晴は老齢を理由に隠居し、忠氏は22歳で家督を相続、父の旧領である遠江浜松城主十二万石を継承した 1 。この家督相続は、堀尾家の徳川への傾斜を決定づける象徴的な出来事であった。

特筆すべきは、隠居した吉晴に対し、家康が自身の判断で越前府中(福井県武生市)に五万石の隠居料を与えたことである 1 。これは、豊臣政権下の大名でありながら、家康個人から直接知行を与えられた最初の事例とされ、極めて異例のことであった 1 。この事実は、堀尾家が他の豊臣系大名に先んじて、実質的に徳川家の与力大名、あるいはそれに準ずる特別な地位を確立していたことを明確に物語っている。父・吉晴が築き上げた家康との信頼関係と、息子・忠氏が結んだ秀忠との次世代の絆。この父子による周到かつ計画的な生存戦略の上に、忠氏の当主としてのキャリアは始まったのである。

第二章:天下分け目の関ヶ原 ― 忠氏の決断と武功

2-1. 小山評定の逸話:器量か、甘さか

慶長5年(1600年)、徳川家康による会津の上杉景勝討伐に従軍していた忠氏は、下野国小山(栃木県小山市)で石田三成ら西軍挙兵の報に接する。家康が諸将の去就を問うために開いた軍議、世に言う「小山評定」に先立ち、忠氏の人物像を物語る有名な逸話が生まれた。

新井白石の『藩翰譜』などによれば、忠氏は評定の前に、親しい間柄であった山内一豊に「自身の居城である浜松城を、兵糧と共に家康公に提供し、忠誠の証としたい」という腹案を打ち明けた 1 。豊臣恩顧の大名たちが態度を決めかねる中、いち早く家康への味方を表明することで東軍における自らの立場を確固たるものにしようという、時局を的確に読んだ献策であった。ところが、評定の席上、福島正則が反三成の口火を切った直後、一豊がやおら立ち上がり、あたかも自身の発案であるかのように「我が居城掛川城を内府殿に進呈いたします」と申し出て、家康を大いに喜ばせた 16 。

手柄を横取りされた形となった忠氏だが、彼は一豊を詰るどころか、「日ごろ篤実なあなたにも似合わない行いですな」と笑って許したという 2 。この態度は、忠氏の度量の大きさを示す美談として語られることが多い。しかし一方で、この逸話は、彼の苦労知らずの人の好さや、策謀渦巻く戦国末期の政治状況における一種の甘さの表れと解釈されることもある 16 。いずれにせよ、この献策を思いついたこと自体が、忠氏が当時の政治力学を正確に理解していた証左であり、堀尾家の「東軍参加」という意思は、この時点で明確に示されたのである。

2-2. 前哨戦での奮戦:若き当主の初陣

忠氏が名実ともに関ヶ原の戦いにおける堀尾軍の総大将となるきっかけは、予期せぬ形で訪れた。東軍参加を決めた父・吉晴は、会津への従軍を忠氏に任せ、自身は隠居領の越前に戻るよう家康に命じられた 3 。その帰途の7月、三河国池鯉鮒(ちりゅう、愛知県知立市)での宴席で、西軍に通じていた加賀井重望が同席の水野忠重を殺害するという事件が発生。吉晴はとっさにその加賀井を斬り伏せたものの、駆けつけた水野の家臣に主君の仇と誤解され、十七箇所もの刀傷を負う重傷を負ってしまった 1 。

この父の戦線離脱というアクシデントにより、忠氏は期せずして堀尾家の命運を一身に背負うこととなった。そして彼は、この重圧をはねのけ、見事な将器を発揮する。関ヶ原の本戦に先立つ美濃国での前哨戦において、忠氏は目覚ましい武功を挙げたのである 2 。慶長5年8月22日、池田輝政らと共に木曽川を渡河し(合渡川の戦い)、織田秀信軍と激突(米野の戦い) 5 。さらに、それに続く岐阜城の戦いでも奮戦し、東軍の勝利に大きく貢献した 2 。父が築いた徳川家との関係を背景としながらも、自らの働きで戦功を立てるという、若き当主としての確かな実力を示した瞬間であった。

2-3. 本戦における役割と戦後の評価

9月15日の関ヶ原本戦では、忠氏の部隊は主戦場からやや離れた南宮山(なんぐうさん)の麓に布陣した。ここには、西軍に属しながらも家康に内通していた吉川広家や、その影響で動けずにいた毛利秀元、長宗我部盛親らの大軍が陣取っていた 2 。忠氏の任務は、これらの部隊を牽制し、主戦場への投入を阻止することであった。直接的な戦闘はなかったものの、西軍の有力部隊を戦場に釘付けにするという、戦全体の帰趨を左右しかねない極めて重要な戦略的役割を果たしたのである。

戦後、家康は忠氏の功績、とりわけ前哨戦における具体的な武功を高く評価した 2 。その結果、堀尾家は遠江浜松十二万石から、出雲・隠岐両国二十四万石(一説に二十三万五千石)へと、石高を倍増させる破格の加増転封を命じられた 7 。小山評定の逸話に隠れがちだが、この大加増の直接的な理由は、父の代役として見事に軍功を挙げた忠氏自身の働きにあった。彼は、父の築いた土台の上で、自らの武勇と判断力によって堀尾家の地位を飛躍的に向上させた、紛れもない功労者だったのである。

第三章:出雲・隠岐の国主として ― 松江藩初代藩主の治績

3-1. 新領国への入府と統治の始動

関ヶ原の戦いが終結した慶長5年(1600年)11月、忠氏は父・吉晴と共に、新たな領国である出雲国へと入府した。彼らが当初、本拠地として定めたのは、かつて山陰の覇者・尼子氏が本拠とした難攻不落の名城、月山富田城(がっさんとだじょう、島根県安来市)であった 6 。

しかし、この月山富田城は、あくまで戦乱の世を前提とした中世的な山城であった。山に囲まれ地理的に偏在し、水上交通の便が悪く、何よりも広大な城下町を建設して商工業を振興させるという、来るべき泰平の世における近世的な領国経営には不向きであった 2 。この点を冷静に見抜いた忠氏は、入府後まもなく、新たな統治拠点となる城の建設を計画する 5 。

3-2. 松江城築城計画と父との対立

慶長8年(1603年)、忠氏は江戸幕府から正式に新城建設の許可を得て、城地の選定に乗り出した 2 。この選定過程において、忠氏の合理的な思考と為政者としてのビジョンが明確に示される。

築城の名手でもあった父・吉晴が、広大で防御に優れた「荒隈山」を候補地として推したのに対し、忠氏はこれに反対した。彼が主張したのは、宍道湖と中海を結ぶ水運の要衝であり、経済的中心地としての発展が見込める「亀田山(末次城跡)」であった 2 。忠氏の反対理由は極めて現実的で、「荒隈山はあまりに広大すぎて、二十四万石の身代ではその維持管理費を賄うのは困難である」という、財政的視点に基づいたものであった 2 。これは、戦国的な発想で堅固な要塞を求める父と、近世的な領主として経済性や将来性を見据える息子との、世代間の統治思想の違いを象徴する出来事であったと言える。

この父子の意見の対立は、忠氏の生前には決着を見なかった。しかし、彼の死後、後見人となった吉晴は息子の遺志を尊重し、最終的に亀田山に松江城の築城を開始する 6 。結果として、忠氏は今日の松江市の場所を定めた「城地選定者」として、その名を歴史に留めることとなった 1 。

3-3. 迅速な藩政基盤の確立

忠氏の藩主としての実務能力は、その短い治世の間に実行された諸政策からも明らかである。

知行割と家臣団掌握: 驚くべきことに、忠氏は入国からわずか半年後の慶長6年(1601年)3月27日付で、家臣団に対する知行割(領地の配分)を実施している。この事実は、近年、松江歴史館が発見した「堀尾忠氏知行目録」によって裏付けられた 6 。この文書には、忠氏が用いた「誉」という朱印が鮮明に押されており、新領主としての統治権を迅速に確立しようとする彼の強い意志がうかがえる 6 。文書は「知行宛行状」と、その別紙である「知行方目録」の二種類からなり、複数の家臣に同一の土地を割り当てる「相給」が行われていたことも判明している 6 。

検地の実施: 翌慶長7年(1602年)からは、領内の実態を把握し財政基盤を固めるため、藩内検地に着手した 2 。この検地は、前領主である毛利氏が一反を三百六十歩としていたのに対し、三百歩に改めるという、かなり厳格なものであったと伝わっている 2 。これは年貢増収を目指す厳しい政策であると同時に、領国全体を統一された基準の下に再編成しようとする、近世大名としての明確な統治方針の表れであった。

寺社政策: 忠氏は、武力や権威だけでなく、在地勢力との融和にも意を用いていた。慶長6年(1601年)には、出雲国内の主要な寺社に対して所領の寄進を行っており、旧来の権威を尊重しつつ、新たな支配体制へと組み込んでいこうとする姿勢が見て取れる 6 。

忠氏の藩主在任期間はわずか4年弱に過ぎない。しかし、この短期間に彼は、新城の構想、家臣団の再編成、財政基盤の確立という、近世大名としての藩政の根幹をなす事業に次々と着手した。その手腕は、単に父の威光を継いだだけの当主ではなく、明確なビジョンを持った有能な行政官であったことを雄弁に物語っている。

第四章:志半ばの夭折 ― 謎に包まれた死とその後

輝かしい未来が約束されているかに見えた若き藩主の運命は、あまりにも突然、そして不可解な形で終焉を迎える。忠氏の死は、単なる一個人の死に留まらず、堀尾家という組織の「要石」を抜き去り、一族を悲劇的な崩壊へと導くドミノの最初の一枚となった。

堀尾家 主要人物関係図(忠氏死没前後)

Mermaidによる関係図

4-1. 突然の死と「マムシ伝説」

慶長9年(1604年)8月4日、堀尾忠氏は27歳(一説に28歳)という若さで急死した 1 。公式な記録では「病死」とされているが、彼が特に病弱であったという記録はなく、そのあまりに唐突な死は多くの謎を残している 1 。

この不可解な死を説明するものとして、出雲の地には今日まで一つの伝説が色濃く語り継がれている。それが「マムシに噛まれて死んだ」という逸話である 9 。その内容は、おおよそ次のようなものである。忠氏が新城の候補地を視察した帰り道、神魂(かもす)神社に立ち寄った。その際、神社の奥にある神聖な池を検分しようとしたところ、神官が「そこは禁足地であり、踏み入れば不吉なことが起こる」と制止した。しかし、若き領主であった忠氏は「予の治める土地に、そのような場所があってはならぬ」と言い放ち、鬱蒼とした谷へと足を踏み入れた。そこで彼は毒蛇、すなわちニホンマムシに足を噛まれてしまった。血清など存在しない時代、毒は急速に全身に回り、城に戻った忠氏は顔色が紫色に変わり果て、自らの軽率な行いを後悔しながら息を引き取ったという 1 。この伝説は、彼の死の劇的な状況と、為政者としての強い責任感が悲劇を招いたという物語性を伝えている。

4-2. 忠氏の死が招いた権力の空白とお家騒動

忠氏の急死は、堀尾家に深刻な権力の空白を生み出した。家督は、わずか6歳の嫡男・三之助(後の忠晴)が継承することになり、すでに隠居していた祖父・吉晴が後見人として、老体に鞭打ち再び藩政の実権を握らざるを得なくなった 9 。

この「幼君」と「老齢の後見人」という不安定な統治体制は、家中に潜んでいた野心の格好の標的となった。忠氏の死後まもなく、堀尾家を揺るがす「お家騒動」が勃発する。首謀者は、忠氏の姉である勝山と、その夫で堀尾家筆頭家老の野々村河内守であった 9 。彼らは、自分たちの実子である勘解由(忠晴の従兄弟にあたる)を堀尾家の当主に据えようと画策し、松江城築城の準備に専念する吉晴の隙を突いて、月山富田城にいた幼い忠晴の暗殺を企てたのである 25 。

しかし、この陰謀は忠晴の乳母らの機転によって露見し、激怒した吉晴によって鎮圧された。野々村親子は隠岐へと流罪にされた後、自害を命じられた 9 。有力外様大名の内紛は、通常であれば改易に繋がってもおかしくない大事件であったが、吉晴の威光と幕府への功績によって堀尾家は辛うじて存続を許された。この事件は、忠氏という強力なリーダーを失った組織が、いかに容易く内部から崩壊の危機に瀕するかを如実に示している。月山富田城の麓には、この悲劇の親子を供養するとされる「親子観音」が今も残されている 27 。

4-3. 悲劇の連鎖:三代での改易

お家騒動を乗り越え、祖父・吉晴は忠氏の遺志を継いで松江城を完成させたが、その偉業を見届けた直後の慶長16年(1611年)にこの世を去った 9 。

祖父の死後、親政を開始した忠晴は、大坂の陣で軍令違反を咎めた軍奉行を逆に論破するなど、父や祖父譲りの器量の大きさを見せる逸話も残っている 1 。しかし、彼には世継ぎが生まれなかった。寛永10年(1633年)、忠晴は35歳の若さで病死。死の直前に従兄弟を末期養子として家名を存続させようとしたが、幕府に認められず、堀尾家は「無嗣断絶」として改易、出雲・隠岐二十四万石の所領は没収された 3 。

忠氏の夭折から始まった悲劇の連鎖は、わずか三代にして大名家・堀尾家の終焉という、最悪の結末を迎えたのである。堀尾家の改易は、忠晴の代に起きた単独の不幸ではない。それは、有能な後継者であった忠氏が28歳でこの世を去った瞬間に、その蓋然性が極めて高まった必然的な帰結であった。

第五章:堀尾忠氏の人物像と歴史的評価

5-1. 「眉目秀麗、才気あふれる」武将の実像

堀尾忠氏は、後世の記録や地域の伝承において、しばしば「眉目秀麗、才気あふれる初代藩主」として描かれる 12 。その人物像の内実を、これまでの記述を基に改めて考察する。

彼の「才気」は、具体的な行動の端々に見て取れる。豊臣恩顧の大名たちが態度を決めかねる中、いち早く徳川方への味方を明確にするための献策(小山評定での城提供案)を着想した政治的嗅覚 2 。戦国的な発想の父に対し、財政的合理性から新城の候補地を主張した近世的・経営的視点 2 。そして、入国後わずか半年で知行割を断行し、厳格な検地に着手した迅速な行政手腕 2 。これらは、彼が時代の変化を的確に捉え、新時代の領国経営を構想できる、優れた知性の持ち主であったことを示している。

一方で、その人柄には若々しい率直さや、ある種の純粋さが感じられる。手柄を横取りした山内一豊を笑って許した度量 16 、そして自らの死を招いたとされる「禁足地」に踏み込む際の「予の治める土地にそのような場所があってはならぬ」という言葉 16 には、策謀や迷信よりも自らの信念を優先する、裏表のない気性が表れている。父・吉晴が併せ持った「仏」と「鬼」のような複雑な二面性とは異なり、忠氏はよりストレートで理想主義的な気質の持ち主であったのかもしれない。

5-2. 文化人としての一面と家庭

忠氏の私生活に目を向けると、彼の文化的背景の一端がうかがえる。妻の長松院は、豊臣五奉行の一人である前田玄以の娘であり、「教養と美貌を兼ね備えた」人物であったと伝えられる 12 。この婚姻は、堀尾家が豊臣政権の中枢と深い姻戚関係にあったことを示すと同時に、京都の公家文化にも通じた前田家から、洗練された文化が堀尾家にもたらされた可能性を示唆する。事実、堀尾家の重臣であった堀尾采女らの屋敷跡からは、瀬戸・美濃焼や織部焼、唐津焼といった茶陶が多数出土しており、堀尾家中、ひいては入府後間もない松江の武家社会において、茶の湯文化が享受されていたことがわかる 32 。忠氏自身がどの程度茶の湯に傾倒していたかは定かではないが、藩主としてこうした文化的気風を許容し、育む土壌を提供していたことは間違いないだろう。

5-3. 歴史における再評価:松江「開府の祖」としての実質

一般的に、松江の「開府の祖」は、松江城と城下町を実際に建設した父・吉晴とされている 6 。確かに、吉晴が築城の名手としてその手腕を発揮し、今日の松江市の物理的な基礎を築いた功績は大きい。

しかし、本報告書で詳述してきたように、松江という都市の誕生における本質的な事業を主導したのは忠氏であった。すなわち、

- 関ヶ原の戦功により、出雲・隠岐二十四万石の「新領主」となったのは忠氏である。

- 中世的な山城である月山富田城からの拠点移転、すなわち「近世城下町の建設」を計画・構想したのは忠氏である。

- 最終的な築城地として、水運と経済の要衝である「松江(亀田山)」を選定したのも忠氏である。

これらの事実を鑑みれば、吉晴は忠氏が描いた壮大な都市計画の「実行者」であり、忠氏こそがそのグランドデザインを描いた「真の創業者」であったと再評価することが可能である。彼の早すぎる死がなければ、松江開府の祖として、父・吉晴以上にその名が記憶されていたに違いない。

総括

堀尾忠氏の生涯は、わずか二十八年という短い期間に、栄光と悲劇、希望と断絶が凝縮された、戦国末期から江戸初期という時代の転換点を象徴するものであった。父・吉晴が築いた豊臣政権下での確固たる地位と、徳川家との巧みな関係性を引き継ぎ、自らは関ヶ原の戦功によってその家を国持大名へと飛躍させた。そして、新領国・出雲において、近世的な都市計画と合理的な藩政をもって、今日の松江市の礎を築いた。

彼の生涯は、山内一豊との逸話に代表される人の好さや、マムシ伝説に見る若さゆえの悲劇として語られがちである。しかし、その実像は、時代の変化を的確に読み、明確なビジョンを持って行動した、極めて有能な為政者であった。彼の突然の死が、結果として堀尾家を三代での改易という悲運に導いたことは、一個人の運命がいかに組織全体の盛衰と不可分であるかを物語っている。

父の威光の影に隠れ、その早すぎる死によって多くの業績が未完に終わった悲劇のプリンス。しかし、彼が描いた松江という都市の青写真は、父・吉晴の手によって見事に実現され、その後の松平家の治世を経て、山陰の中心都市として今日まで発展を続けている。本報告書が、この忘れられがちな初代藩主・堀尾忠氏の実像と、その揺るぎない歴史的功績を改めて浮き彫りにする一助となれば幸いである。

引用文献

- TS05 堀尾忠泰 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/TS05.html

- 堀尾忠氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E5%B0%BE%E5%BF%A0%E6%B0%8F

- 堀尾吉晴 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E5%B0%BE%E5%90%89%E6%99%B4

- 堀尾忠氏 - 浜松情報BOOK http://www.hamamatsu-books.jp/category/detail/4e7fdad1ef37b.html

- 堀尾忠氏(ほりお ただうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A0%80%E5%B0%BE%E5%BF%A0%E6%B0%8F-1108327

- 第 71 回 松江藩初代藩主・堀尾忠氏の発給文書について https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/34/column71.pdf

- 堀尾吉晴 どうする家康/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97801/

- 堀尾正宗 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E5%A0%80%E5%B0%BE%E6%AD%A3%E5%AE%97

- 堀尾忠晴の紹介 - 大坂の陣絵巻 https://tikugo.com/osaka/busho/daimyo/b-horio.html

- 初代松江藩主?堀尾吉晴は優秀な都市開発コンサルタントだった。 https://orchid.fujii-kiso.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/12/5964ea34a09c3c99b9dd25b68ba15c3c.pdf

- 特別展>戦国の世を馳せた武将 堀尾吉晴 - 松江歴史館 https://matsu-reki.jp/exhibition/4564/

- 堀尾忠氏 (ほりおただうじ) - 登場人物相関図・役柄 - 松江 武者行列 https://www.musha-gyoretsu.jp/pwm/role.html?code=274

- 堀尾家キャラクター - 松江は武者のまち https://matsue-musya.com/81

- 堀尾但馬 (ほりおたじま) - 登場人物相関図・役柄 - 松江 武者行列 https://www.musha-gyoretsu.jp/pwm/role.html?code=342

- 堀尾吉晴・堀尾忠氏 - 松江は武者のまち https://matsue-musya.com/326

- 堀尾忠氏~小山評定での山内一豊「パクリ事件」にもめげず、関ケ原で頑張った男 | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4168

- 第一節 松江藩の成立と堀尾氏 https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/34/matsueshishi_t03_mihon.pdf

- 堀尾忠氏とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%A0%80%E5%B0%BE%E5%BF%A0%E6%B0%8F

- 武家家伝_堀尾氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/horio_k.html

- 岐阜城の戦いとは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%B2%90%E9%98%9C%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 歴史・藩主|松江城のみどころ https://www.matsue-castle.jp/highlight/history

- 月山富田城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E

- 月山富田城の歴史と見どころを紹介/ホームメイト - 刀剣ワールド大阪 https://www.osaka-touken-world.jp/western-japan-castle/gassantoda-castle/

- DELLパソ兄さんの国宝・松江城(千鳥城)レポート https://www.pasonisan.com/rvw_trip/shimane/matsuejou.html

- 松江城築城前夜、堀尾家に襲い掛かる悲しき不幸を心痛めながら解説します - 天守餅 https://www.tenshmochi.com/story/theme/higeki

- 松江藩〜越前系松平家が治めるをわかりやすく解説 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/han/250/

- 堀尾三人衆 - 松江武者行列 https://www.musha-gyoretsu.jp/role/sokan.pdf

- 島根 松江市 売豆紀神社 ( めづきじんじゃ ) | 札所参拝日記のブログ https://ameblo.jp/fudasyosanpai/entry-12481539601.html

- 堀尾忠晴 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E5%B0%BE%E5%BF%A0%E6%99%B4

- 島根「月山富田城」知将・毛利元就も悩ませた難攻不落の山城散策 | ORICON NEWS https://www.oricon.co.jp/article/1252519/

- 堀尾忠晴 (ほりおただはる) - 登場人物相関図・役柄 - 松江 武者行列 https://www.musha-gyoretsu.jp/pwm/role.html?code=376

- 調査コラム第 41 回 「御仕置・堀尾采女について」 - 松江市 https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/34/chosa_colmn41.pdf