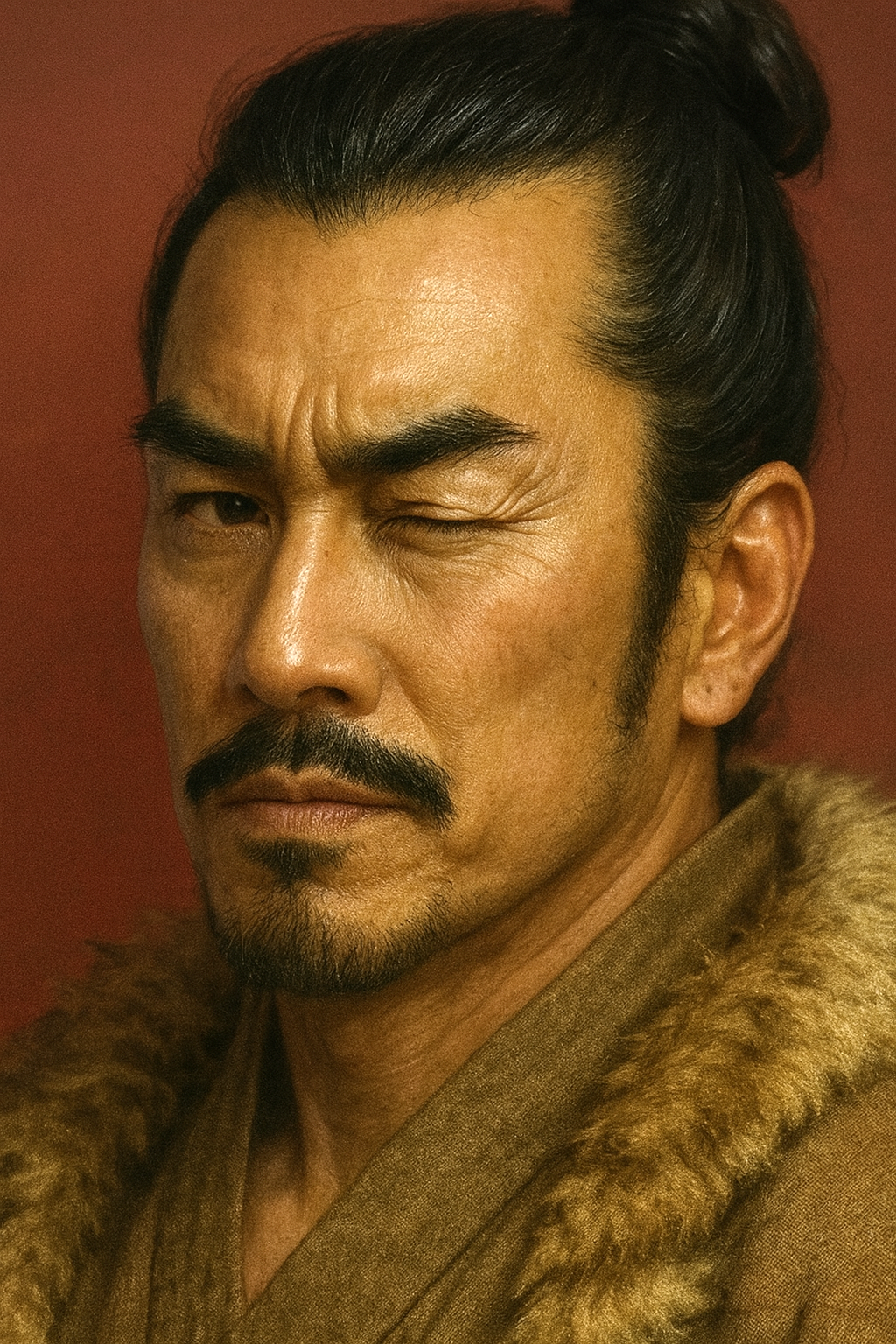

塩田甚太夫

塩田甚太夫は戦国肥後の忍者頭領とされるが、史料では江戸期甑島の武術家。鞍馬楊心流の忍法が「忍者」伝説の源流。肥後には実在の諜報組織が存在した。

『塩田甚太夫』の実像と戦国期肥後国における諜報活動の系譜

序章:探求の発端――肥後の忍者「塩田甚太夫」を追って

日本の歴史、とりわけ群雄が割拠した戦国時代は、数多の英雄譚と謎に満ちた人物像によって彩られている。本報告書が主題とする「塩田甚太夫」もまた、そうした歴史の狭間に存在する一人である。利用者から提示された情報によれば、塩田甚太夫は1488年から1569年頃にかけて、肥後国(現在の熊本県)を舞台に活躍した忍者衆の頭領であり、大名の依頼を受けて情報収集や焼き討ちといった破壊工作に従事したとされる。この人物像は、戦国時代の裏面史を象徴するかのごとく、極めて魅力的である。

しかし、この塩田甚太夫という人物について、歴史的な史料を基に徹底的な調査を行うと、一つの重大な矛盾が浮かび上がる。すなわち、戦国時代の肥後国に関連する一次史料や信頼性の高い編纂物の中に、「塩田甚太夫」という名の忍者頭領の活動を直接的に示す記録は、現在のところ確認されていない。一方で、「塩田甚太夫」という名は、全く異なる時代と場所――江戸時代中期の薩摩国甑島(こしきじま、現在の鹿児島県薩摩川内市)において、ある武術流派を継承した一族の当主が名乗った名として、明確に記録されているのである 1 。

この食い違いこそが、本報告書の探求の出発点となる。本報告書の目的は、単に「肥後の忍者、塩田甚太夫」の存在を肯定あるいは否定することではない。むしろ、この魅力的ながらも実像が不明瞭な人物像が、いかなる歴史的背景と伝承の交錯の中から生まれ得たのかを解き明かすことにある。そのために、本報告書は二部構成のアプローチを取る。第一部では、史料に残る「塩田甚太夫」の実像、すなわち甑島に伝わる武術家としての姿を詳細に検証し、その記録がどのように「忍者」のイメージと結びついたのかを分析する。第二部では、舞台を本来の肥後国に戻し、戦国時代から江戸時代初期にかけての諜報活動や特殊工作の実態を、具体的な組織や人物を通して明らかにする。

この二つの異なる歴史――甑島の武術家と肥後の暗闘――を丹念に追うことで、一つの伝説が分解され、そして二つの真実が再構築されるであろう。利用者の提示した謎は、結果として、我々をより深く、より本質的な歴史の探求へと導く鍵となるのである。

第一部:史料が語る「塩田甚太夫」――伝承の起源と武術家の実像

本章では、まず「塩田甚太夫」という名に関する史料を精査し、その人物が戦国時代の肥後国ではなく、江戸時代の薩摩国甑島に実在した武術家であることを明らかにする。そして、彼が修めた武術の内容と、その名跡が代々受け継がれたという事実が、いかにして「忍者頭領」という伝説の形成に寄与したかを分析する。

第一章:肥後国における「塩田甚太夫」の記録検証

利用者の情報に基づき、16世紀の肥後国を舞台とした「塩田甚太夫」の痕跡を求めて、関連史料の網羅的な調査を行った。当時の肥後国は、守護大名であった菊池氏の権威が失墜し、阿蘇神社の大宮司家である阿蘇氏、南部の人吉地方を拠点とする相良氏、そしてその他数十の国衆と呼ばれる在地領主たちが相争う、まさに動乱の時代であった 3 。

特に、1587年に豊臣秀吉によって肥後国主に任じられた佐々成政に対し、隈部親永(くまべ ちかなが)を中心とする国衆が一斉に蜂起した「肥後国衆一揆」は、この時代の肥後を象徴する一大事件である 7 。この一揆は、山城での籠城戦、ゲリラ的な奇襲、そして裏切りが交錯する激しい戦乱であり、もし「忍者衆の頭領」として名を馳せた人物が存在したならば、その名が記録に現れる絶好の機会であったはずである。隈部氏をはじめとする一揆勢の動向や、それを鎮圧する豊臣方の武将たちの戦いを記した軍記物や書状は数多く残されているが、そのいずれにも「塩田甚太夫」という名は見当たらない 11 。

歴史研究において、「記録がないこと」が直ちに「存在しなかったこと」を意味するわけではない。しかし、これほど大規模な紛争において、情報収集や破壊工作を担う重要な役割であるはずの「忍者衆の頭領」の名が、敵味方双方のいかなる記録からも完全に欠落しているという事実は、単なる記録漏れとは考えにくい。これは、特定の人物の不在を積極的に示唆する「沈黙の証言」と解釈すべきである。つまり、16世紀の肥後国において、塩田甚太夫という名の高名な忍者指導者は、史実としては存在しなかった可能性が極めて高い。

この肥後での調査が行き詰まりを見せたとき、全く異なる文脈で「塩田甚太夫」の名が浮上する。それは、時代も場所も異なる、江戸時代の薩摩国甑島である。この発見は、利用者の提示した人物像が、複数の異なる歴史的事実の混同によって形成された可能性を示唆するものである。以下の比較表は、この核心的な問題を明確に示している。

表1:二人の「塩田甚太夫」像の比較

|

項目 |

利用者の前提(伝説) |

史料上の記録(実像) |

|

氏名 |

塩田甚太夫 |

塩田甚太夫 |

|

時代 |

戦国時代(1488年~1569年頃) |

江戸時代中期以降(1780年~) |

|

場所 |

肥後国(熊本県) |

薩摩国甑島(鹿児島県) |

|

役割 |

忍者衆の頭領 |

武術師範、塩田家当主 |

|

関連事項 |

情報収集、焼き討ち |

鞍馬楊心流武術 |

この表が示す通り、二つの人物像は名前こそ一致するものの、その時代、場所、役割において全く異なっている。この相違こそが、伝説の謎を解く鍵となるのである。

第二章:甑島に伝わる塩田家と鞍馬楊心流

肥後国の記録にその名を見出すことができなかった「塩田甚太夫」は、鹿児島県の甑島において、その実像を現す。塩田家は、天正12年(1585年)まで上甑島の島地頭を務めた旧家であり、その歴史は600年にも及ぶとされる 1 。この塩田家の当主が代々襲名したのが「甚太夫」という名であった 16 。

武術家としての塩田甚太夫の名が歴史に刻まれるのは、安永9年(1780年)のことである。この年、塩田家の当主であった甚太夫が、肥前国諫早の中田彦右エ門より「鞍馬楊心流(くらまようしんりゅう)」という武術の免許皆伝を受け、その一切を甑島に持ち帰った 2 。彼の屋敷には、現在もその歴史を物語る巻物や秘伝書が数多く残されているという 1 。

ここで注目すべきは、「甚太夫」という名が個人名ではなく、代々受け継がれる「襲名」であったという点である。日本の伝統芸能や武道の世界では、家元や宗家が代々同じ名を継承する慣習は珍しくない 18 。この襲名という慣習は、個々の当主の事績や逸話を一つの名の下に集約させ、時として伝説を肥大化させる土壌となる。

実際に、塩田甚太夫に関しても、後代の逸話が語り継がれている。例えば、三代目の甚太夫は、島に来た悪代官を懲らしめた罪で奄美大島に流され、そこで同じく流刑の身であった西郷隆盛と交流を深めたという伝説が存在する。この逸話の中では、西郷が島民に学問を教え、塩田甚太夫が武道を教えたとされ、さらには西郷の暗殺計画を未然に防いだとも伝えられている 16 。一地方の武術家の物語が、国民的な英雄である西郷隆盛の生涯と結びつくことで、その名はより一層記憶に残りやすい、神話的な響きを帯びるようになる。このようにして「塩田甚太夫」という名は、単なる一個人の枠を超え、甑島の歴史と文化を象徴する強力な記号へと昇華していった。このような伝説化されやすい素地があったからこそ、その名が時代や場所を超えて、戦国時代の物語へと移植される余地が生まれたと考えられる。

第三章:総合武術としての鞍馬楊心流と「忍術」

「塩田甚太夫」が忍者と結びつけられた最大の要因は、彼が伝えた鞍馬楊心流そのものの性質にある。鞍馬楊心流は、単一の技芸ではなく、「総合武術(そうごうぶどう)」と称されるべき体系を持っていた。その内容は、柔術(無手での格闘術)、棒術、剣術、居合術、そして捕縄術(人を捕縛する縄の技術)など、多岐にわたる 20 。

そして、決定的に重要なのは、複数の伝承において、この流派がかつては「兵法(戦略・戦術)」「薬法(薬学・医療)」「忍法(諜報・隠密術)」をも含んでいたとされている点である 17 。この「忍法」という要素こそが、塩田甚太夫を「忍者」と見なす解釈の源泉となった事実上の核である。

鞍馬楊心流の起源自体も、その神秘性を高めている。この流派は、より古い歴史を持つ楊心流の一派であり、その源流を辿ると、鞍馬山で修行した源義経や、彼に武術を授けたとされる伝説上の人物・鬼一法眼に行き着くという伝承を持つ 20 。こうした伝説的な系譜は、流派に神秘的な権威を与え、その技術、特に「忍法」のような秘術の存在感を際立たせた。

この流派が、肥前国(現在の長崎県・佐賀県)から甑島へと伝わったという事実も、九州内での武術文化の広がりを示しており興味深い 17 。

これらの事実を踏まえると、利用者が抱く「忍者衆の頭領」というイメージは、より複雑な歴史的実態を現代的な視点から単純化した結果生まれたものだと考えられる。今日の我々が「忍者」という言葉から連想するのは、諜報や暗殺を専門とする特殊技能者の姿である。しかし、江戸時代の武士にとって、忍術や忍法といった技術は、必ずしも専門職の技能ではなく、武士が身につけるべき多様な武芸(武芸百般)の一部として組み込まれている場合があった。

塩田甚太夫は、伊賀者や甲賀者のように、特定の諜報部隊を率いる作戦指揮官ではなかった。彼は、その指導内容に「忍法」を含む総合武術の師範、すなわち「武術家(ぶじゅつか)」だったのである。後世の人々が、彼が「忍法を教えた」という事実から、「彼は忍者(の頭領)だったに違いない」と解釈するのは、ごく自然な飛躍であったかもしれない。本報告書の役割は、この「忍法を含む武術の師範」と「忍者部隊の指揮官」との間の、重要かつ微妙な差異を明確にすることにある。この区別こそが、伝説を解体し、歴史の真実に迫るための鍵なのである。

第二部:戦国期肥後国における暗闘の実態――もう一つの「忍者」の物語

第一部では、「塩田甚太夫」という名が戦国時代の肥後ではなく、江戸時代の甑島に属するものであることを明らかにした。しかし、利用者の問いかけが肥後国という特定の場所と時代を指していたことには、それ相応の理由があったはずである。本章では、視点を再び肥後国に戻し、戦国時代から江戸時代初期にかけて、この地で実際に繰り広げられた諜報活動や非正規戦闘、すなわち「もう一つの忍者の物語」を追跡する。

第一章:動乱の時代背景――肥後国衆一揆と在地勢力

16世紀の肥後国は、諜報や隠密活動が不可欠となる、まさに混沌とした状況にあった。長らく肥後を支配してきた守護大名・菊池氏が内部抗争などによって衰退すると 3 、国内は数十もの国衆(在地領主)が群雄割拠する状態に陥った 9 。彼らは自らの所領を守り、勢力を拡大するために、互いに熾烈な争いを繰り広げた。

この混乱の頂点に達したのが、天正15年(1587年)の「肥後国衆一揆」である。天下統一を進める豊臣秀吉は、九州平定後、腹心の佐々成政を肥後国主に任命し、太閤検地を強行しようとした 8 。これに、旧菊池氏の重臣であった隈部親永をはじめとする肥後の国衆たちが猛反発し、大規模な反乱へと発展したのである 7 。

この一揆における戦闘は、平野部での会戦よりも、険しい山々に築かれた城砦をめぐる攻防戦が中心となった 15 。一揆勢は地形を熟知したゲリラ戦を展開し、秀吉が派遣した鎮圧軍を大いに手こずらせた。このような戦いにおいては、正規の軍事力以上に、敵情の偵察、味方への連絡、敵陣への潜入、焼き討ちや攪乱といった非正規の戦闘能力が勝敗を左右する。

まさに、こうした状況こそが「忍者」の機能を必要とする舞台であった。隈部氏のような在地領主が、自らの領内の地理や人情に精通した者たちを使い、斥候や間諜、あるいは破壊工作員として活動させたことは想像に難くない。彼らは、伊賀や甲賀のような著名な流派に属してはいなかったかもしれないが、その役割はまさしく忍びのそれであった。戦国時代、こうした在地性の高い諜報員は「草(くさ)」と呼ばれることがあった 25 。彼らは敵地に潜入し、あたかもその土地の草のように風景に溶け込んで情報を収集したのである。したがって、利用者の問いかけは、肥後国がそのような暗闘の舞台であったという歴史的文脈を的確に捉えていたと言える。ただ、その物語の主役に、誤った名を当てはめてしまったに過ぎないのである。

第二章:肥後に実在した諜報組織

戦国時代の肥後で必要とされた忍びの機能は、時代が下るにつれて、より組織化され、具体的な記録として歴史にその姿を現すようになる。

国衆一揆の後、肥後国は北半国を加藤清正、南半国を小西行長が治めることになった 10 。特に加藤清正は、築城の名手として知られるだけでなく、領国経営においても優れた手腕を発揮した武将である。その清正が用いたとされる忍びの一団が「関やぶり(せきやぶり)」である 26 。この名は「関所を突破する者」を意味し、彼らが国境を越えて敵地に潜入する能力に長けていたことを示唆している。小説などの創作物でその名が登場することもあり 27 、一次史料による詳細な裏付けは限定的であるものの、清正が専門的な技能を持つ諜報員を組織的に活用していたという伝承の存在は、当時の大名にとって諜報活動がいかに重要であったかを物語っている。

関ヶ原の戦いの後、肥後一国は細川氏の治世下に入り、社会が安定に向かう中で、忍びの組織もまた、より制度化された形へと変化を遂げる。細川藩の公式な記録には、「御忍之衆(おしのびのしゅう)」と呼ばれる忍びの集団が存在したことが明記されている 28 。これは、戦国時代の臨機応変な諜報網から、江戸時代の大名家に仕える常備の専門職へと、忍びの役割が移行したことを示す好例である。

そして、この「御忍之衆」を率いた頭領こそが、吉田助右衛門(よしだ すけうえもん)という人物であった 28 。伝説上の塩田甚太夫とは異なり、吉田助右衛門は史料によってその実在が確認できる、肥後の忍びの指導者である。彼は寛永14年(1637年)に勃発した「島原の乱」において、「御忍之衆」を率いて原城の偵察や攻撃に参加した。特に注目すべきは、彼が記したとされる忍び道具の発注書が現存していることである。この文書には、実際に使用された道具の名称が列記されており、『万川集海(まんせんしゅうかい)』といった有名な忍術書に記された道具と一致するものも見られる 28 。これは、肥後の忍びが単なる伝承の存在ではなく、具体的な装備を持つ現実の組織であったことを示す、極めて貴重な物証である。

肥後における忍びの歴史は、国衆一揆の時代に見られた非公式で在地的なネットワークから、加藤清正のような強力な戦国大名が用いた専門家集団へ、そして最終的には細川藩の下で制度化された官僚的な組織へと、明確な発展の軌跡を辿ることができる。この「忍びの官僚化」とも言える変化は、戦乱の時代が終わり、安定した統治体制が確立されていく日本の近世化の過程を、裏方である忍びの視点から映し出す鏡と言えるだろう。

第三章:九州における忍びの諸相

肥後国の忍びの歴史は、孤立した現象ではなかった。九州という広大な島全体が、多様な諜報活動と武術文化の舞台であった。

例えば、肥後の隣国である肥前佐賀藩では、「細作(さいさく)」と呼ばれる諜報員が活動していた記録がある。幕末期には、長崎に来航する異国船の動向を探るため、彼らが派遣された 31 。また、南の薩摩藩を支配した島津氏には、「山潜り(やまくぐり)」と呼ばれる、山岳地帯での活動を得意とする忍びの一団がいたと伝えられている 26 。これらの事例は、九州の各藩が、それぞれの地理的条件や戦略的必要性に応じて、独自の諜報組織を維持していたことを示している。

こうした忍びの技術や組織の背景には、しばしば修験道(しゅげんどう)の存在が見え隠れする。修験道は、山々を修行の場とする日本古来の山岳信仰であり、その修行者である山伏(やまぶし)は、険しい自然環境で生き抜くためのサバイバル技術、薬草の知識、強靭な身体能力、そして各地を遍歴する中で得られる広範な情報網を持っていた 34 。これらの能力は、忍びの術と多くの点で共通しており、九州の山岳地帯が修験道の拠点であったことと、忍びの伝承が各地に残ることは無関係ではないだろう 31 。

さらに重要なのは、これらの武術や諜報の知識が、藩の境界を越えて交流していたことである。第一部で見たように、塩田甚太夫が修めた鞍馬楊心流は、肥前国から薩摩国の甑島へと伝えられたものであった 17 。これは、九州の武術家や忍びたちが、孤立した存在ではなく、互いに影響を与え合うダイナミックな知識のネットワークの中にいたことを示している。剣術の流派が藩を越えて伝播したように、忍法を含む隠密の技術もまた、人の移動や交流を通じて九州一円に広がっていったと考えられる。

したがって、塩田甚太夫の物語もまた、単なる甑島という一島嶼の逸話としてではなく、この九州全体の武術と諜報活動が織りなす、広大で相互に関連し合った文化生態系の一部として捉えるべきなのである。

結論:再構築される「塩田甚太夫」像

本報告書を通じて行われた徹底的な調査の結果、戦国時代の肥後国を舞台に活躍したとされる忍者頭領「塩田甚太夫」は、史実上の人物ではなく、複数の異なる歴史的事実が、長い年月を経て絡み合い、融合して生まれた「複合的な人物像」であると結論付けられる。この伝説の幻影を分解することで、我々は二つの本質的な歴史の物語にたどり着くことができた。

第一に、**実在した人物としての「塩田甚太夫」**である。彼は、江戸時代中期以降の薩摩国甑島に実在した塩田家の当主が代々襲名した名跡であった。特に、安永9年(1780年)に鞍馬楊心流の免許皆伝を得て島に伝えた甚太夫は、武術家としての明確な足跡を残している。彼が修めた鞍馬楊心流が、柔術や剣術のみならず、かつては「忍法」をも含む総合武術であったという事実 20 。そして、その名が代々受け継がれる中で、西郷隆盛との交流といった伝説が付与されていったこと 16 。これらが、「塩田甚太夫」という名に「忍者」と「英雄」のイメージを重ね合わせる原因となった。

第二に、**実在した場所と時代としての「戦国期肥後国」**である。16世紀の肥後は、菊池氏の衰退と国衆の乱立、そして肥後国衆一揆という大乱によって、諜報、奇襲、ゲリラ戦といった「忍びの機能」が極めて重要となる、暗闘の舞台であった 9 。この地では、特定の名前は残らずとも、在地領主のために働く「草」のような無名の諜報員たちが数多く活動していたはずである。そして、その後の時代には、加藤清正の「関やぶり」や、細川藩の「御忍之衆」とそれを率いた吉田助右衛門のように、より組織化された忍び集団が確かに存在した 26 。

これら二つの異なる歴史の糸は、おそらく「忍術」という共通のキーワードを介して結びついたのであろう。戦国時代という時代の持つロマン、襲名によって伝説化された武術家の名、そして人々の口伝による情報の変容が、甑島の武術家「塩田甚太夫」の物語を、遠く離れた肥後国の戦乱の記憶へと移植し、融合させた。こうして、一人の魅力的ながらも史実とは異なる「肥後の忍者頭領」の姿が立ち現れたと考えられる。

最終的に、この探求は単なる伝説の解体作業に終わらなかった。利用者の提示した一つの謎は、我々を二つの豊かで本質的な歴史――薩摩の離島に根付いた特異な武術流派の系譜と、日本有数の激戦地であった肥後国で繰り広げられた諜報活動の現実――へと導いてくれた。幻影を追う旅は、結果として、我々に歴史の真実の姿をより深く、より鮮やかに見せてくれたのである。

引用文献

- 島の歴史を受け継ぐ 組合長の家系 - JF-NET http://www.jf-net.ne.jp/jf-net/column/koe2004/0408_koshiki/03_koshiki.html

- 甑島史略年表 http://www.koshikijima.net/history/rekisi-nenpyo.html

- 武家家伝_菊池氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kikuti_k.html

- 熊本県のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/survey/survey_kumamoto.html

- 武家家伝_阿蘇氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/aso_k.html

- 二十代 菊池為邦(1430年〜1488年) https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2110/3146.html

- 肥後国衆一揆 - ふるさと山鹿の歴史 https://furusato-yamaga.jp/detail/14/

- 特別寄稿佐々成政と肥後国衆一揆 ~中世から近世への歴史的転換点 - 富山県商工会議所連合会 https://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/magazine/narimasa/sasa0205.html

- No.080 「 肥後の国衆(くにしゅう)一揆 」 - 熊本県観光サイト https://kumamoto.guide/look/terakoya/080.html

- 肥後国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86

- 〜中世肥後の終焉〜 肥後国衆一揆最後の砦⚔️田中城跡|Desert Rose - note https://note.com/dessertrose03/n/nfcdcc25d3007

- 【信長の野望 覇道】隈部親永の戦法と技能 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-hadou/article/show/377370

- 隈部親永 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%88%E9%83%A8%E8%A6%AA%E6%B0%B8

- 肥後 隈部親永の像(あんずの丘) - 城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/sokuseki/kumamoto/kumabe-chikanaga-zo/

- No.043 「 肥後国衆一揆(ひごくにしゅういっき) 」 - 熊本県観光サイト https://kumamoto.guide/look/terakoya/043.html

- 忍者・忍術の研究ノート - 薩摩島津家の忍者〈兵道家・鞍馬揚心流〉 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n2851cy/25/

- 2021年1月(鞍馬楊心流ゆかりの里麓) | 鹿児島商工会議所 https://www.kagoshima-cci.or.jp/?page_id=23432

- 豊竹呂太夫 改め 十一代目 豊竹若太夫 襲名披露 - 日本芸術文化振興会 https://www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu/2024/bunraku_45/

- 十一代目豊竹若太夫襲名 西新井大師でお練り 57年ぶりの名跡復活(2024年5月6日) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=b8MwC9uxuDg

- 鞍馬楊心流 | 全国道場ガイド | 武道・武術の総合情報サイト WEB秘伝 https://webhiden.jp/guide/dojyo285/

- 鞍馬楊心流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9E%8D%E9%A6%AC%E6%A5%8A%E5%BF%83%E6%B5%81

- 「鹿児島」の道場一覧 | 全国道場ガイド | 武道・武術の総合情報サイト WEB秘伝 https://webhiden.jp/guidearea/kagoshima/

- 楊心流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%8A%E5%BF%83%E6%B5%81

- 2017『黒門前の決闘(放し討ち)について』の紹介5・千寿の楽しい歴史 - エキサイトブログ https://kusennjyu.exblog.jp/23880218/

- 驚愕!大名が建てた「食べられる城」とは? 植物を戦いに利用した武士の知恵 https://toyokeizai.net/articles/-/63918?display=b

- 各地の忍びの呼び方|にんぱくブログ|体験 - 岩櫃真田 忍者 ... https://www.ninpaku.net/2024/11/10/post-4782/

- あの道を、貴方と。(38/54) | 野いちご - 小説投稿&無料で読める恋愛 https://www.no-ichigo.jp/book/n1702505/38

- 熊本藩細川家の忍び - J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/ninja/2020/3/2020_14/_article/-char/ja/

- 文献一覧: 上田 哲也 (著者) - Ceek.jp Altmetrics http://altmetrics.ceek.jp/article/creator/%E4%B8%8A%E7%94%B0%20%E5%93%B2%E4%B9%9F

- www.jstage.jst.go.jp https://www.jstage.jst.go.jp/article/ninja/2020/3/2020_14/_article/-char/ja/#:~:text=%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%91%97%E8%80%85(Corresponding%20author)&text=%E5%BF%8D%E3%81%B3%E3%81%AE%E9%A0%AD%E9%A0%98%E3%82%92%E5%8B%99%E3%82%81,%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A0%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

- 佐賀県嬉野市の忍者の歴史 - ホーム https://ureshino-ninja.jimdofree.com/%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E/%E5%AC%89%E9%87%8E%E5%BF%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/

- 【さが戦国武将隊結成(勝手に)応援企画】嬉野忍者について①|ひとみ - note https://note.com/tai_yuka/n/n131dd84bfd36

- 龍造寺隆信を中心にした「さが戦国武将隊」の実在した武将・忍者を紹介|株式会社PLANDO https://saga-bushotai.com/existed.html

- 忍者|日本の観光ショーケース - OSAKA INFO https://osaka-info.jp/special/showcase/ninja/

- 森の空想ミュージアム http://www.kuusounomori.sakura.ne.jp/ninnja.htm

- 嬉野 / 佐賀県嬉野市|忍者|日本の観光ショーケース - OSAKA-INFO https://osaka-info.jp/special/showcase/ninja/ureshino/