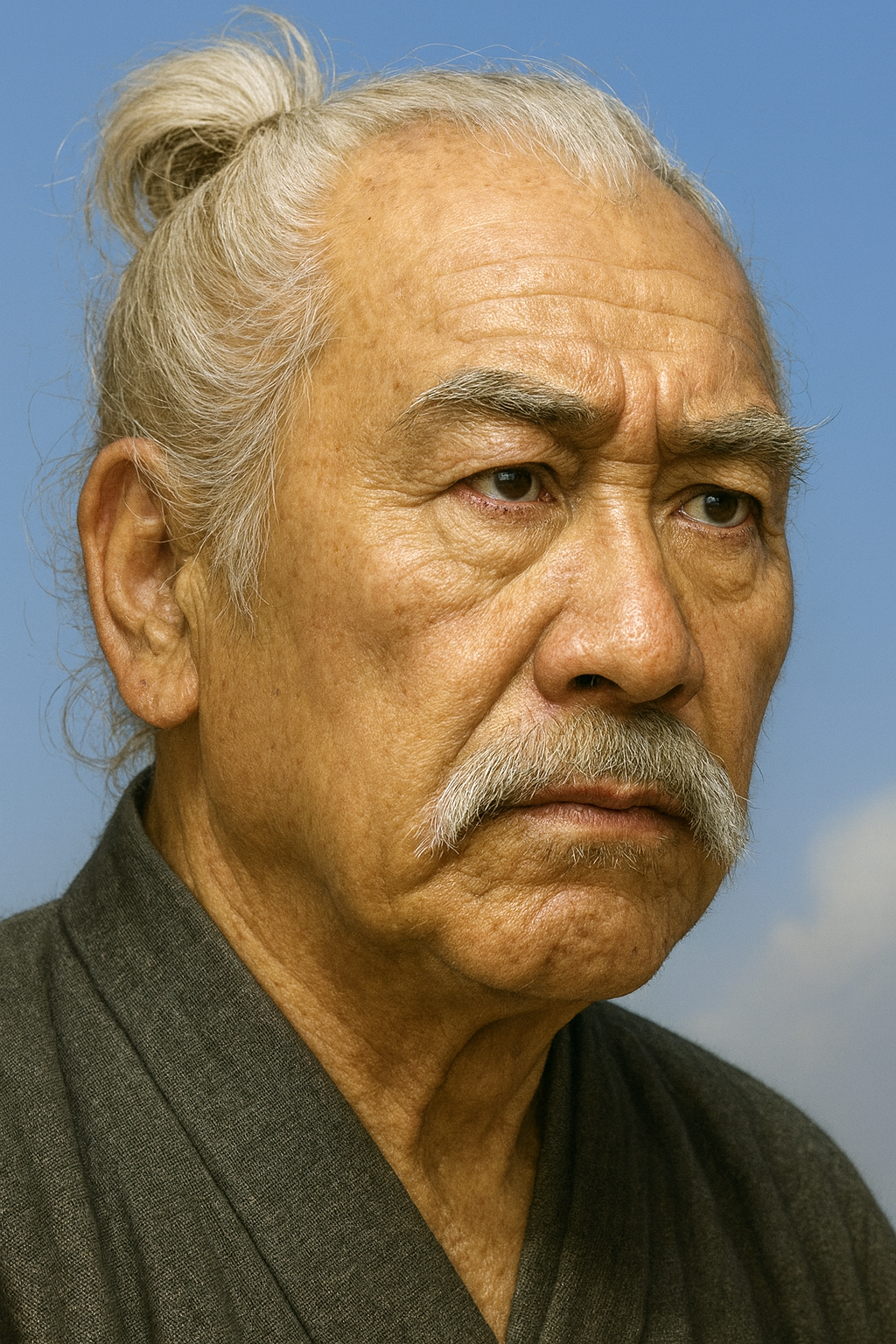

夏焼大夫

夏焼大夫は平安末期、伊賀の悪党を率い宮中の蘭林坊を襲撃した。この事件は院政の権威を揺るがし、平忠盛の出世のきっかけとなった。夏焼大夫は伊賀忍者の源流とも言える存在。

平安末期の動乱を映す影 ― 伊賀の悪党・夏焼大夫の実像と時代背景

序章:永久元年の衝撃

平安時代の後期、永久元年(1113年)、院政期の静謐を破る一つの事件が京の都を震撼させた。それは、宮中深く、天皇家の宝物を納める神聖な蔵「蘭林坊(らんりんぼう)」が、何者かによって襲撃され、宝物が盗まれるという前代未聞の事態であった 1 。この事件は、単なる盗難として片付けられるものではない。それは、白河法皇による院政という、一見安定しているかに見えた政治体制の権威とその基盤の脆弱性を白日の下に晒した、時代の転換を告げる警鐘であった。

犯人とされる「夏焼大夫(なつやけたいふ)」という人物は、歴史の記録上では「盗賊」という一語で片付けられがちである。しかし、本報告書は、この夏焼大夫という存在を、通俗的な犯罪者のイメージから解き放ち、時代の大きなうねりを象徴する人物として多角的に再評価することを目的とする。彼の出自である伊賀国、その大胆不敵な犯行手口、そして彼を追捕した平忠盛のその後の飛躍。これら断片的な記録を丹念に繋ぎ合わせることで見えてくるのは、中央集権的な律令国家の権威が揺らぎ、地方で新たな武力が胎動していた平安末期の社会構造そのものを映し出す、一人の男の姿である。夏焼大夫の行動は、物理的な宝物の窃盗以上に、院政権力の中枢に対する象徴的な挑戦であり、地方の力が中央の最も神聖な空間にまで到達しうることを示した、政治的な示威行為としての側面を色濃く帯びていた。

本報告書では、まず夏焼大夫の名称と出自を手がかりにその正体に迫り、次に事件の舞台となった院政期の京都と蘭林坊の重要性を明らかにする。そして、事件の具体的な顛末と、それが関係者、ひいては歴史に与えた影響を考察することで、夏焼大夫という人物が持つ歴史的意義を立体的に描き出すことを試みる。

表1:夏焼大夫関連年表

|

年号(西暦) |

出来事 |

関連人物 |

典拠 |

|

永長元年(1096年) |

平忠盛、誕生。 |

平忠盛 |

2 |

|

天永4年/永久元年(1113年) |

夏焼大夫、宮中の蘭林坊を襲撃。検非違使・平忠盛が追捕。 |

夏焼大夫、平忠盛、白河法皇 |

1 |

|

永久元年(1113年) |

忠盛、夏焼大夫追捕の功により従五位下に叙せられる。 |

平忠盛 |

2 |

|

長承元年(1132年) |

忠盛、鳥羽上皇より昇殿を許される。これを妬んだ公卿らによる「殿上闇討ち」が企てられる。 |

平忠盛、鳥羽上皇 |

3 |

|

仁平3年(1153年) |

平忠盛、死没(享年58)。 |

平忠盛 |

2 |

第一章:「夏焼大夫」とは何者か ― 名称と出自の考察

夏焼大夫という人物の実像に迫るためには、まずその名に秘められた意味を解き明かす必要がある。「夏焼」という特異な呼称、そして「大夫」という称号、さらには彼の出自である「伊賀国」。これら三つの要素は、彼が単なる一個人の犯罪者ではなく、特定の背景を持つ組織的な集団の指導者であった可能性を強く示唆している。

第一節:「夏焼」の謎 ― 地域集団の首領としての側面

夏焼大夫の「夏焼」という名は、個人名ではなく、彼が属した集団の拠点、すなわち地名に由来する可能性が極めて高い。伊賀国名張郡(現在の三重県名張市)には、かつて「夏焼」と呼ばれた地域が存在し、現在でも「夏秋(なつあき)」という集落の地元での呼び名が「ナッチャケ」であることは、その名残と考えられている 1 。この「夏焼」とは、文字通り夏の強い日差しで作物が焼けてしまうような土地の特性を表す言葉であった 1 。

この推測を裏付けるのが、『東大寺文書』に登場するもう一人の「夏焼」である。同文書には、伊賀国黒田荘を拠点とした「悪党」の大江貞房が、「夏焼兵衛尉(なつやけひょうえのじょう)」と呼ばれていたという記録が残されている 1 。兵衛尉は律令制における武官の官職名であり、大江貞房が在地武士として一定の地位にあったことを示す。重要なのは、「夏焼」という呼称を冠する人物が複数存在したという事実である。これは、「夏焼」が特定の個人を指す固有名詞ではなく、伊賀国名張の「夏焼」地域を本拠とする在地勢力、いわば「夏焼衆」とでも呼ぶべき集団を示す一種のブランド名、あるいは称号として機能していたことを物語っている。

さらに、蘭林坊襲撃事件の後、名張川から「夏焼神社にあった灯籠の一部」が発見されたという伝承も興味深い 1 。この発見が事実であるとすれば、夏焼大夫、あるいは彼が率いた「夏焼衆」が、単なるならず者の集団ではなく、地域において神社を建立・維持するほどの経済力と組織力、そして影響力を持った在地勢力であったことを示す物証となり得る。

これらの事実を総合すると、「夏焼大夫」という呼称は、「夏焼という地域を拠点とする武装勢力の指導者(大夫)」を意味する、個人名を超えた役職名・称号であったと考えるのが最も合理的である。彼は、一介の盗賊としてではなく、組織の長として京の都に現れ、歴史にその名を刻んだのである。

第二節:「大夫」の称号 ― 権威への挑戦と自己認識

夏焼大夫のもう一つの謎は、その名に付された「大夫(たいふ)」という称号にある。「大夫」とは、本来、日本の律令制において五位以上の位階を持つ官人、すなわち貴族階級の人物を指す尊称であった 7 。平安時代には、五位の通称として定着しており、これに叙せられることは、特に地方の武士や庶民にとっては大変な名誉とされた 10 。

ではなぜ、「盗賊」として記録される人物が、貴族の称号である「大夫」を名乗っていたのであろうか。この一見矛盾した呼称には、当時の社会状況を反映したいくつかの可能性が考えられる。

第一に、 自称説 である。平安後期、中央の権威が揺らぐ中で、地方の在地勢力はしばしば中央の権威体系を模倣、あるいは僭称することで、自らの格を高めようとした。夏焼大夫が率いた伊賀の勢力が、朝廷の権威に対抗し、自らの首領に「大夫」という尊称を与えることで、組織の権威付けを図ったという解釈である。これは、中央の秩序に対する反骨精神の表れと見ることもできよう。

第二に、 没落貴族説 である。元々は実際に五位の位階を持つ貴族、あるいはその一族であった人物が、京での政争に敗れるなど何らかの理由で没落し、縁故を頼って伊賀の地に流れ着き、そこで在地勢力を組織してその首領となった可能性も否定できない。彼の持つ知識や教養が、武装集団を率いる上で有利に働いたことも考えられる。

第三に、 地域的尊称説 である。伊賀・名張という、中央の支配が及びにくい閉鎖的な地域社会において、有力な指導者に対する独自の尊称として「大夫」という言葉が用いられていた可能性である。後世、神職や芸能の長を「太夫(たゆう)」と呼ぶ用法が広まるが 7 、その源流の一つとして、地域コミュニティの長への敬称という側面があったのかもしれない。

いずれの説が真実であったにせよ、「大夫」という称号は、夏焼大夫が単なる無頼の徒ではなく、一定の組織を率い、自らの存在を社会の中で意味づけようとした人物であったことを示唆している。それは、既存の秩序への挑戦であると同時に、新たな価値観を模索する時代の気風を反映したものであったと言えるだろう。

第三節:伊賀国という土壌 ― 「悪党」と「忍者」の源流

夏焼大夫という特異な人物を育んだ背景には、彼が本拠とした伊賀国(現在の三重県西部)の特殊な歴史的・地理的環境がある。平安後期の伊賀は、奈良の東大寺や興福寺といった大寺社が広大な荘園(特に黒田荘が有名)を経営する地であった 11 。しかし、その一方で、荘園領主である寺社の支配に公然と抵抗し、年貢の納入を拒否したり、実力で土地を支配したりする「悪党」と呼ばれる在地勢力が勃興した地域でもあった 11 。

ここで言う「悪党」とは、現代的な意味での単なる「悪人」を指すのではない。彼らは、既存の荘園公領制という公的な秩序に従わない、武力を背景とした新興の在地領主層であり、旧来の価値観から見れば秩序を乱す「悪」と見なされた存在であった 14 。伊賀の悪党は、特に黒田荘を拠点とした大江氏などに代表され、中央の権力に屈することなく、点在する土豪たちが結託して地域を治めるという自治的な連合体を形成していた 6 。

こうした悪党の活動を可能にしたのが、伊賀の地理的条件である。四方を山に囲まれた盆地である伊賀は、外部からの軍勢の侵入を防ぎやすく、中央の支配が及びにくい天然の要害であった 15 。このような環境下で、小規模な領主たちが群雄割拠し、互いに争い、また協力する中で、民は自らの生命と財産を守るため、独自の戦闘技術を磨き上げていった。それは、平地での正攻法ではなく、地形を巧みに利用した奇襲や夜襲、情報収集といったゲリラ戦術であり、これが後の「伊賀流忍術」の源流となったと考えられている 15 。

夏焼大夫は、まさにこの伊賀の土壌が生んだ人物であった。彼が「黒田の悪党」大江氏の一派と深く関連していたことは、その名乗りからも強く推察される。そして、宮中の中枢である蘭林坊に夜陰に乗じて忍び込み、壁に穴を開けて宝物を盗み出すというその手口、さらには追手の武士団と互角に渡り合うほどの戦闘能力は、伊賀で培われた特殊な技術の現れと見ることができる。彼は、歴史上その名が記録された、最も古い「忍者」の原型(プロトタイプ)の一人であったと言っても過言ではないだろう。

第二章:事件の舞台 ― 院政期の京都と「蘭林坊」

夏焼大夫が引き起こした事件の重大性を理解するためには、その舞台となった院政期の京都、とりわけ襲撃の標的とされた「蘭林坊」が持つ意味を正確に把握する必要がある。この事件は、単なる財宝の窃盗ではなく、当時の政治体制そのものの心臓部を狙った、極めて象徴的な行為であった。

第一節:白河院政という時代

事件が起きた永久元年(1113年)は、白河天皇が譲位して上皇(法皇)となった後も、絶大な権力を振るい続けた「院政」の最盛期にあたる。天皇家の家長たる「治天の君」として君臨した白河法皇は、摂関家を抑えて政治の実権を掌握し、独自の権力機構を構築した。その権力を支える実力装置の一つが、「北面武士」に代表される院直属の武力であった。彼らは院の警護や命令実行にあたり、その中から頭角を現す武士も少なくなかった。後に夏焼大夫を追捕することになる平忠盛もまた、父・正盛とともに白河院に仕え、院の武力としてそのキャリアをスタートさせた人物の一人である 3 。この時代の権力は、律令国家の公的なシステムと、院を中心とする私的な主従関係が複雑に絡み合いながら成り立っていたのである。

第二節:襲撃された「蘭林坊」の重要性

夏焼大夫が数ある宮中の施設の中から襲撃の標的に選んだ「蘭林坊」は、決してありふれた蔵ではなかった。蘭林坊は、平安宮内裏の北西、朔平門と式乾門の間に位置する建物で、その機能は極めて重要かつ神聖なものであった 19 。記録によれば、ここには天皇の私的な財産である「御物」や、貴重な書籍「御書」などが納められていた 19 。

しかし、蘭林坊の重要性はそれだけに留まらない。最も注目すべきは、天皇が即位後、初めて行う新嘗祭である「大嘗祭(だいじょうさい)」に用いられる神聖な品々が保管されていたことである 20 。大嘗祭は、新天皇が天照大神をはじめとする神々にご馳走を供し、自らもそれを食することで、神格をその身に宿し、天皇としての正統性を確立するための、御代替わりに一度きりの最重要儀式である。その神聖な儀式に用いる器物や装束が納められた蘭林坊は、単なる宝物庫ではなく、天皇の権威の源泉そのものと深く結びついた、いわば「聖域」であった。

この蘭林坊を襲撃するという行為が持つ意味は、計り知れないほど大きい。それは、単に経済的な価値を持つ品々を狙った窃盗行為を遥かに超えている。天皇家の神聖さを物理的に汚し、その権威を根底から揺るがす行為に他ならない。そして、院政という統治システムは、あくまで上皇が「天皇家の家長」として、天皇の権威を背景に振る舞うことで成立している。その大本である天皇家の権威が傷つけば、院政の正統性もまた揺らぐことになる。

したがって、夏焼大夫による蘭林坊襲撃は、院政という統治システムそのものに対する、伊賀の悪党からの痛烈な一撃であったと解釈できる。それは、物理的な損害以上に、政治的・象徴的なダメージを白河院政に与えることを意図した、高度に計算されたテロ行為であった可能性すら考えられるのである。

第三章:事件の顛末 ― 追捕の記録に見る攻防

永久元年の蘭林坊襲撃事件は、その犯行手口から追捕に至る過程まで、当時の貴族の日記に生々しく記録されている。その記録は、夏焼大夫一味が単なる盗賊ではなく、高度な技術と戦闘能力を備えた組織的な集団であったことを雄弁に物語っている。

第一節:犯行から逃走まで ― 『長秋記』の記録

この事件の詳細を今に伝える最も重要な史料は、当時の公卿・源師時(みなもとのもろとき)の日記である『長秋記』である。その記述によれば、永久元年(1113年)のある夜、夏焼大夫は「神仁(かみひと)」という人物と共謀し、宮中の蘭林坊に忍び込んだ 1 。彼らは建物の壁に穴を開けるという大胆な手口で内部に侵入し、御物を盗み出した。この「壁に穴を開ける」という行為自体が、高度な建築知識や破壊技術を持っていたことを示唆している。

犯行後、事態を察知した朝廷は直ちに追捕の兵を差し向けた。追跡の任にあたったのは、左衛門志(さえもんのさかん)の明兼(あきかね)なる人物であった。明兼とその郎党は、京の西、桂川付近で夏焼大夫の一味に追いつき、両者の間で激しい合戦が繰り広げられた 1 。しかし、夏焼大夫らは巧みに応戦し、明兼の郎党に手傷を負わせると、追跡を振り切って西方の松尾山へと逃げ込んだという 1 。この一連の追跡劇は、犯人グループが、追手が迫ることを予期し、逃走経路や防衛戦の準備を整えていた可能性を示しており、その計画性の高さをうかがわせる。

第二節:高度な戦闘能力の背景

『長秋記』の記述で特に注目すべきは、夏焼大夫の一味が、朝廷の正規武力である検非違使の郎党たちと「互角に戦えた」という点である 1 。これは、彼らが単なる盗人ではなく、組織的な戦闘訓練を積んだ武装集団であったことを明確に示している。

この卓越した戦闘能力の背景には、第一章で論じた彼らの出自、すなわち伊賀国の特殊な環境があったと考えられる。山岳地帯でのゲリラ戦術、奇襲や待ち伏せ、情報網の活用といった、伊賀の地で日常的に磨かれていたであろう戦闘技術が、京の都でも遺憾なく発揮されたのであろう。彼らは、平地での集団戦を基本とする当時の「侍」とは異なる戦い方を知る、いわば特殊技能集団であった。夏焼大夫が手下を十分に訓練させていたからこそ、このような戦いが可能だったと推測される 1 。この事実は、彼らが後の「忍者」の源流に連なる存在であるという見方を強力に補強するものである。

第三節:捕縛者・平忠盛の登場

最初の追捕者であった明兼が取り逃がした夏焼大夫一味であったが、最終的には捕縛されることとなる。この難事件を解決し、歴史に名を残したのが、当時まだ18歳という若き武士、平忠盛であった。

忠盛は、父・正盛とともに白河院に仕える北面武士であり、この頃には検非違使を兼帯して京の治安維持の任にもあたっていた 3 。『長秋記』によれば、松尾山に逃げ込んだ夏焼大夫が、京に戻ってきたところを、潜伏先の宿で検非違使の平忠盛(原文では忠守)が捕らえたと記されている 1 。この記述は簡潔ながら、忠盛が巧みな情報収集能力と行動力をもって犯人の潜伏先を突き止め、一網打尽にしたことを示唆している。

この夏焼大夫追捕という大手柄は、若き忠盛のキャリアにとって決定的な意味を持つことになる。それは、彼の武士としての能力を朝廷内外に広く知らしめ、伊勢平氏が中央政界で飛躍する大きな足がかりとなったのである。

第四章:法の裁きと歴史の記憶

蘭林坊襲撃事件は、その勝者と敗者の運命を大きく分けた。事件を解決した平忠盛は栄光の階段を駆け上がり、一方で首謀者である夏焼大夫は歴史の闇へと消えていく。しかし、この事件が残した波紋は、個人の栄枯盛衰に留まらず、時代の大きな転換を促す力となった。

第一節:勝者・平忠盛の飛躍 ― 伊勢平氏台頭の序曲

夏焼大夫を追捕した功績は、平忠盛の人生にとってまさに画期的な出来事であった。この功により、忠盛は同年のうちに、それまでの身分から一足飛びに従五位下に叙せられた 2 。五位という位は、当時の社会において貴族とそれ以外を分かつ境界線であり、これを得たことで忠盛は武士でありながら「殿上人」として内裏への昇殿を許される資格を手にしたのである。

しかし、一介の武士に過ぎなかった忠盛の急な出世は、旧来の公家社会からの強い反発と嫉妬を招いた。『平家物語』には、忠盛の昇殿(長承元年/1132年)を快く思わない公卿たちが、夜の御殿で彼を闇討ちにしようと企てたという有名な「殿上闇討ち」のエピソードが語られている 4 。この時、忠盛は銀箔を貼った木刀を帯びて参内するという機転で難を逃れ、かえって鳥羽上皇からその周到さを賞賛されたという 3 。

この一連の出来事は、極めて重要な歴史的連鎖を示している。すなわち、伊賀の悪党・夏焼大夫が引き起こした国家を揺るがす大事件が、それを鎮圧できる有能な武力として平忠盛をクローズアップさせた。そして、その功績によって得た地位が、旧来の貴族社会との間に新たな軋轢を生み、その摩擦を乗り越える中で、伊勢平氏は単なる院の爪牙に留まらない、独自の政治力を持つ武門としての地位を確立していくのである。歴史の皮肉と言うべきか、中央権力に反抗した夏焼大夫の存在が、結果的に、新たな武家権力である平家を中央政界へと押し上げるための、またとない触媒となったのだ。

第二節:敗者・夏焼大夫の末路

平忠盛に捕らえられた夏焼大夫は、その後どのような運命を辿ったのか。残念ながら、彼の末路を直接伝える詳細な記録は現存しない。しかし、当時の法制度と社会状況から、その最期を推察することは可能である。

律令法において、宮中の器物を盗む「強盗罪」は極めて重い罪であり、ましてや蘭林坊襲撃のような国家の根幹を揺るがす行為は、謀反に準ずる大罪と見なされたであろう 23 。律令の規定によれば、このような罪には死罪が適用されるのが通例であった 23 。

しかし、当時の日本は、法制史上、世界的に見ても極めて特異な時代にあった。弘仁元年(810年)の薬子の変を最後に、保元の乱(1156年)が起こるまでの約350年間、天皇の裁可による公式な死刑執行が停止されていたのである 25 。この「死刑停止」は、仏教思想の影響や、天皇の徳治をアピールする政治的意図などが背景にあったとされる。この原則に従えば、夏焼大夫も死一等を減じられ、遠流(おんる)などの流罪に処された可能性も考えられる 28 。

だが、この死刑停止はあくまで公式見解、いわば「タテマエ」であった側面も強い。実際には、合戦における捕虜の処刑や、検非違使など治安維持を担当する機関による超法規的な判断に基づく処断は、公然と行われていた 26 。国家の安寧を著しく脅かした夏焼大夫のような大罪人が、形式的な裁判を経て流罪で済まされたとは考えにくい。むしろ、捕縛後、公式な記録には残らない形で、斬首などの私刑によって速やかに処断された可能性が極めて高いと見るべきであろう 29 。彼は、歴史の表舞台から、その存在ごと抹消されたのである。

第三節:後世への影響と伝承

中央の歴史記録からは姿を消した夏焼大夫であるが、彼の記憶は、その出自である伊賀・名張の地で、異なる形で語り継がれた可能性がある。

「ナッチャケ」という地名の響き 1 、そして名張川から発見されたという「夏焼神社」の灯籠の伝承 1 。これらは、彼、あるいは彼が率いた「夏焼衆」が、その地域において無視できない存在であったことの証左である。中央の権力者から見れば、彼は国家の秩序を乱す「大盗賊」であった。しかし、荘園領主の支配に苦しめられていた地元の人々の目には、彼は中央の権力に敢然と立ち向かった英雄、あるいは畏怖すべき力を持つ地域の守り神として映ったかもしれない。反逆者と英雄という評価は、しばしば視点によって反転する。夏焼大夫の伝説は、中央の公式記録とは別の、民衆の記憶の中に生き続けたのではないだろうか。

結論:夏焼大夫が映し出すもの

本報告書を通じて行ってきた分析の結果、平安時代末期の盗賊「夏焼大夫」は、単なる一犯罪者の枠を大きく超える、時代の転換点を象徴する複合的な人物像として浮かび上がってくる。

第一に、夏焼大夫は、伊賀国という特殊な土壌が生んだ在地武装勢力「悪党」を代表する指導者であった。その名は個人名ではなく、地域集団「夏焼衆」の長たる称号であり、彼の行動は周到な計画性と、伊賀で培われたゲリラ戦術に通じる高度な戦闘能力に裏打ちされていた。この点において、彼は後の「伊賀忍者」の原型とも言うべき、日本の特殊戦闘集団の歴史の源流に位置づけられる存在である。

第二に、彼が引き起こした蘭林坊襲撃事件は、院政という中央集権体制の権威の脆弱性と、それに抗する地方勢力の台頭という、公家社会から武家社会へと移行していく時代の大きな社会変動を鮮やかに映し出す象徴的な出来事であった。それは、物理的な宝物の窃盗以上に、院政権力の心臓部に対する政治的な挑戦だったのである。

第三に、歴史の皮肉と言うべきか、この事件は結果として、若き武士・平忠盛に武名と地位をもたらし、伊勢平氏が中央政界で飛躍する重要な一里塚となった。中央権力への反逆が、新たな武家権力の台頭を促す触媒となったという事実は、歴史のダイナミズムを如実に物語っている。

夏焼大夫は、歴史の敗者として、その生涯の多くが断片的な記録の彼方に失われている。しかし、その影を丹念に追うことで、我々は平安末期という時代の深層に渦巻いていた権力闘争の様相、中央と地方の緊張関係、そして新たな時代を切り拓こうとする人々のエネルギーを、より立体的に理解することができる。彼は、平安という一つの時代の終焉と、来るべき武士の時代の黎明を、その身をもって体現した、忘れられざる影の人物なのである。

引用文献

- 夏焼太夫 | 忍者データベース - 忍者オフィシャルサイト https://www.ninja-museum.com/ninja-database/?p=610

- 平忠盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%BF%A0%E7%9B%9B

- H106 平 忠盛 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/H106.html

- 平忠盛の殿上闇討ち事件|平家物語のあらすじと登場人物(2) - ミニシアター通信 https://minicine.jp/heike/0015.html

- 平家物語 巻第一 目次と概要 - 古典の改め:Classic Studies https://classicstudies.jimdofree.com/%E5%B9%B3%E5%AE%B6%E7%89%A9%E8%AA%9E/%E5%B7%BB%E7%AC%AC%E4%B8%80/

- 名張市|蔵持・梅が丘・大屋戸地区 - Kunioの世界の切手紹介と海外写真集 http://kunio.raindrop.jp/nabari50.htm

- 大夫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A4%AB

- 位階 - 律令官制下の官職に関するリファレンス - DTI http://www.sol.dti.ne.jp/hiromi/kansei/r_ikai.html

- 大夫(タユウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%A4%AB-91924

- 位階身分制 http://kitabatake.world.coocan.jp/kani-ikai.html

- 黒田荘と悪党(名張市黒田) - 伊賀流忍者博物館 https://iganinja.jp/2007/12/post-34.html

- 伊賀の東大寺領、黒田荘と玉滝荘 - 三重の文化 https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/arekore/detail54.html

- 「伊賀隠市」の名称について質問しました - 名張市議会議員 小林まさる https://kobayashimasaru.com/2023/09/12/%E3%80%8C%E4%BC%8A%E8%B3%80%E9%9A%A0%E5%B8%82%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/

- 悪党 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E5%85%9A

- 名張ノスタルジー|天正伊賀の乱 プロローグ - Kunioの世界の切手紹介と海外写真集 http://kunio.raindrop.jp/nabari3.htm

- 伊賀地方のエゾ語系地名 - 伊和新聞 http://www.iwashinbun.co.jp/data/iwanp/ezogo/index.html

- 天正伊賀の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52412/

- 忍者 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E8%80%85

- 蘭林坊(らんりんぼう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%98%AD%E6%9E%97%E5%9D%8A-2092345

- 平安京の内裏跡(18)平安宮内裏蘭林坊跡・聚楽城武家地豊臣秀勝邸跡 | 大河ドラマに恋して http://shizuka0329.blog98.fc2.com/blog-entry-4730.html

- tansaku.sakura.ne.jp https://tansaku.sakura.ne.jp/sp/meguri_heian/heian_kyoto/ranrinbou.html#:~:text=%E8%98%AD%E6%9E%97%E5%9D%8A%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%AF%E8%8D%92%E9%87%8E%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 街の史跡 平安史跡めぐり 京都府 平安宮 内裏蘭林坊跡 https://tansaku.sakura.ne.jp/sp/meguri_heian/heian_kyoto/ranrinbou.html

- 死罪 (律令法) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E7%BD%AA_(%E5%BE%8B%E4%BB%A4%E6%B3%95)

- 御成敗式目 貞永式目 現代語訳全文 https://www.tamagawa.ac.jp/SISETU/kyouken/kamakura/goseibaishikimoku/index.html

- 平安時代の死刑 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b190499.html

- 弁護士会の読書:平安時代の死刑 https://www.fben.jp/bookcolumn/2015/05/post_4316.php

- わが国平安朝期における350年に及ぶ死刑停止の史実と意味 : 『保元物語』と『古事談』を中心に https://cir.nii.ac.jp/crid/1050001337811258752

- 平安時代に「罪を犯したら」どうなったのか?人権以前の時代に人々が恐れたものとは【大河ドラマ『光る君へ』#9】 - OTONA SALONE https://otonasalone.jp/399547/

- 森川 哲郎『日本死刑史――生埋め・火あぶり・磔・獄門・絞首刑…』 - arsvi.com http://www.arsvi.com/b1900/7000mt.htm