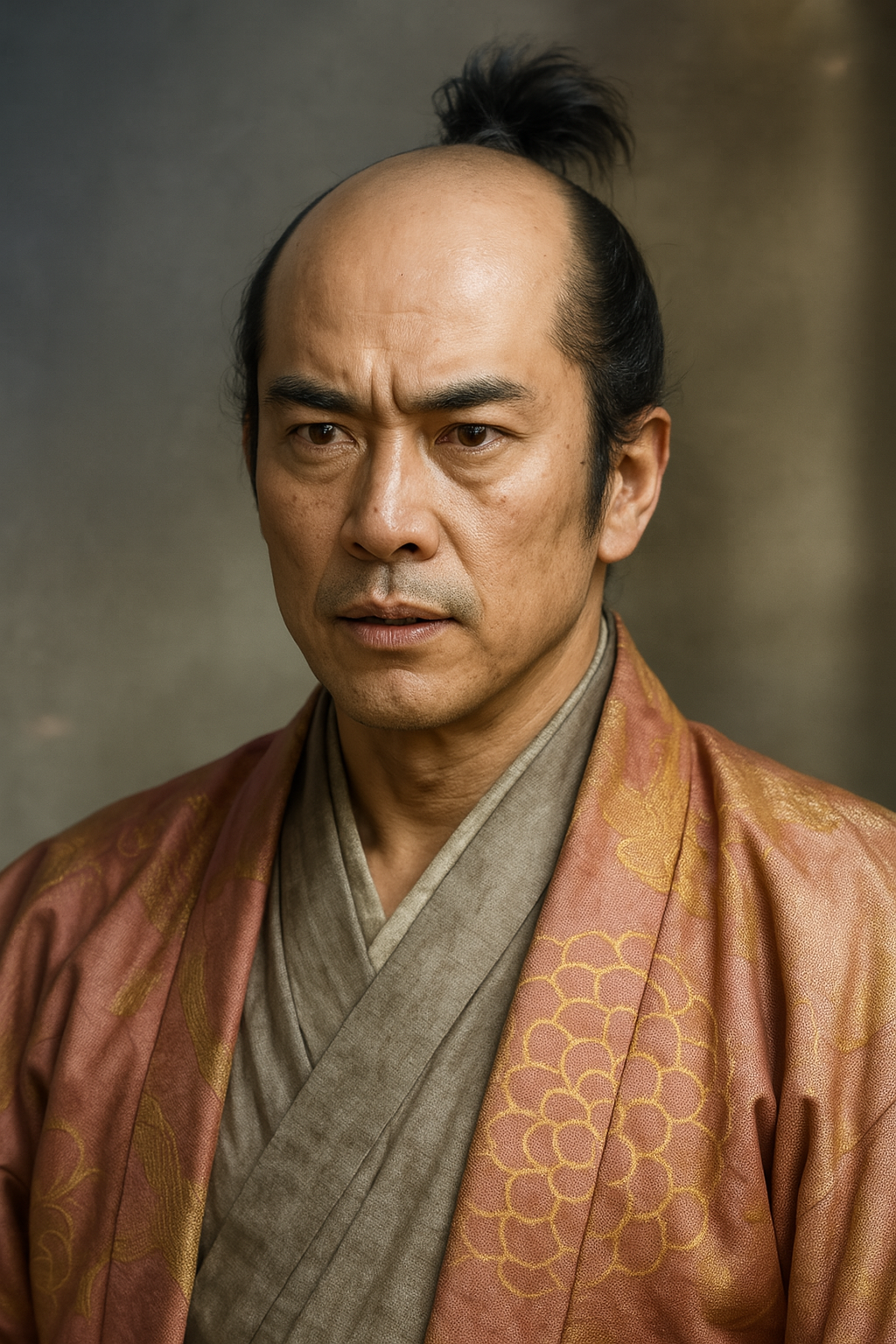

大久保忠教

大久保忠教(彦左衛門)は徳川家康の譜代家臣。高天神城の戦いで岡部元信を討ち取るなど武功を重ね、関ヶ原や大坂の陣でも活躍。晩年には『三河物語』を執筆し、三河武士の気風を後世に伝えた。

大久保忠教(彦左衛門)の生涯と『三河物語』

序章:大久保忠教とは

本報告書の目的と概要

本報告書は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将、大久保忠教(おおくぼ ただたか)、通称彦左衛門(ひこざえもん)の生涯と彼が残した著作『三河物語』の歴史的価値について、多角的な史料分析を通じて明らかにすることを目的とします。大久保忠教は、徳川家康の家臣であり、忠員(ただかず)の子、高天神城(たかてんじんじょう)の戦いでの岡部元信(おかべ もとのぶ)討伐、多くの浪人を保護した義侠の士、そして晩年の『三河物語』の著者として知られています。本報告書では、これらの既存の知識を基点としつつ、より深く掘り下げた情報を提供し、忠教の人物像、業績、そして後世に与えた影響を詳細に検証します。

大久保忠教の歴史的位置づけの概観

大久保忠教は、徳川家康、秀忠(ひでただ)、家光(いえみつ)の三代に仕えた譜代の臣であり、その生涯は徳川幕府の草創期から安定期への移行という、日本史における大きな転換期と重なります 1 。彼は一人の武将として数々の合戦に参加し武功を立てた一方で、晩年には『三河物語』を著し、三河武士の気風や徳川家創業期の記憶を後世に伝えようと試みました。この著作は、近世初期の武士の思想や生活、当時の口語を知る上で貴重な史料とされています 3 。

しかし、忠教の人物像は、史実における姿と、後世の講談や演劇などで形成された「天下の御意見番」という勇名を馳せたイメージとの間に、少なからぬ差異が存在する可能性が指摘されています。彼の生涯と著作を丹念に追うことは、戦国乱世から泰平の世へと移り変わる時代の武士の価値観や生き様、そして歴史上の人物がいかに記憶され、語り継がれていくのかという問題を考察する上で、重要な示唆を与えてくれるでしょう。

第一章:出自と初期の経歴

大久保一族の背景と父・大久保忠員

大久保氏は、徳川家康の祖父である松平清康(まつだいら きよやす)の代から松平氏(後の徳川氏)に仕えた、三河国以来の譜代の家臣団です 4 。忠教の父である大久保忠員は、永正7年(1510年)に生まれ、松平広忠(ひろただ)、そして徳川家康の二代にわたり仕えました 6 。特に、永禄6年(1563年)に勃発した三河一向一揆の際には、一族を率いて上和田砦(かみわだとりで)を堅守し、家康の危機を支える上で大きな役割を果たしました 6 。この一向一揆では多くの家臣が家康に背いた中にあって、大久保一族からは一人も離反者が出なかったと伝えられており 5 、この事実は徳川家に対する大久保一族の強固な忠誠心を示すものと言え、後の家康からの深い信頼の基盤となったと考えられます。忠員は天正10年(1583年)12月13日に73歳で没するまで、徳川家のために尽力しました 6 。

忠員には多くの子がおり、忠教はその八男として生まれました 1 。長兄の忠世(ただよ)が家督を継ぎ、後に小田原藩の藩祖となるなど 4 、大久保一族は徳川家中で重きをなしました。八男という立場であった忠教は、家督相続の重圧からは比較的自由であり、自らの武功によって身を立て、主君に認められる道を歩むことになったと推察されます。この境遇が、彼の武骨とも言える生き方や、キャリア形成において兄や甥に従属する形を取った背景にあるのかもしれません。

忠教の誕生と幼名(忠雄)、通称(彦左衛門)

大久保忠教は、永禄3年(1560年)に誕生しました 1 。初めは忠雄(ただかつ)と名乗り、後に忠教と改名したとされています 2 。通称としては、当初は平助(へいすけ)を名乗り、後に彦左衛門尉(ひこざえもんのじょう)、一般には彦左衛門として知られるようになりました 2 。

徳川家康への仕官と初陣

忠教が徳川家康に本格的に仕え始めたのは16歳の時、天正4年(1576年)のこととされています 2 。一部資料では17歳で初陣と記されており 1 、いずれにしても若くして戦場に身を投じたことになります。初陣は兄である大久保忠世の指揮下で、遠江(とおとうみ)方面の平定戦の一環であったと考えられます 1 。この時期の徳川氏は、武田氏との間で激しい抗争を繰り広げており、忠教もまた、その渦中で武将としてのキャリアをスタートさせました。

表1:大久保忠教 略年表

|

年代(和暦) |

年齢 |

主要な出来事 |

典拠 |

|

永禄3年(1560年) |

1歳 |

三河国にて大久保忠員の八男として誕生。初名、忠雄。 |

1 |

|

天正4年(1576年)頃 |

17歳 |

徳川家康に仕え初陣。兄・忠世に従い遠江平定戦に参加。 |

1 |

|

天正9年(1581年) |

22歳 |

高天神城の戦いで武田方の将・岡部元信を討ち取る。 |

1 |

|

天正13年(1585年) |

26歳 |

第一次上田城の戦いに従軍し奮戦。 |

1 |

|

天正18年(1590年) |

31歳 |

小田原征伐に従軍。戦後、小田原城主となった兄・忠世の配下として3000石を与えられる。 |

1 |

|

慶長5年(1600年) |

41歳 |

関ヶ原の戦いに徳川軍の槍奉行として参加。第二次上田城の戦いにも従軍。 |

1 |

|

慶長17年(1612年)頃 |

53歳 |

大久保長安事件に連座し一時失脚。 |

1 |

|

慶長17年(1612年)以降 |

53歳 |

家康により三河国額田郡坂崎に1000石の旗本として再封される。 |

1 |

|

慶長19年(1614年) |

55歳 |

大坂冬の陣に槍奉行として従軍。 |

1 |

|

元和年間~寛永初期 |

60代 |

『三河物語』を執筆開始(寛永3年~9年頃成立と推定)。 |

9 |

|

寛永年間 |

- |

徳川秀忠の上洛に随行。家光の代に1000石加増、計2000石。 |

1 |

|

寛永9年(1632年) |

73歳 |

旗奉行に就任。 |

1 |

|

寛永12年(1635年) |

76歳 |

常陸国鹿島へ移封。 |

1 |

|

寛永16年(1639年) |

80歳 |

2月1日(旧暦2月29日とも)に病没。 |

1 |

この略年表は、忠教の80年にわたる生涯の主要な出来事を概観するものであり、各章で詳述される彼の活動の時代的背景を理解する一助となるでしょう。

第二章:戦国の動乱を駆け抜ける

大久保忠教の武将としてのキャリアは、戦国時代の最終局面から江戸幕府成立期にかけての激動の時代と軌を一にしています。彼は数々の重要な合戦に参加し、徳川家の覇業達成に貢献しました。

主要な参戦記録

遠江平定戦と高天神城の戦い

忠教は、兄である大久保忠世と共に徳川家康に従い、遠江方面の平定戦に参加しました 1。この時期、徳川氏にとって遠江の確保は武田氏に対抗する上で死活問題であり、高天神城をめぐる攻防はその象徴的な戦いでした。

天正9年(1581年)の第二次高天神城の戦いにおいて、忠教は特筆すべき武功を挙げます。長期間にわたる兵糧攻めの末、城将・岡部元信はついに城兵を率いて最後の突撃を敢行しました。岡部元信は、武田家中において譜代以外では真田氏と並び方面軍の指揮権を保持するほどの猛将でした 8。この絶望的な状況下で討って出てきた岡部元信を、忠教は直接迎え撃ち、これを討ち取ったと記録されています 1。この戦功は、若き忠教の武名を大いに高め、その後のキャリアにおける評価の基盤となったと考えられます。有力な敵将を討ち取ったという事実は、単に兄の威光に頼るのではない、忠教自身の武勇を示す格好の機会であったと言えるでしょう。

第一次上田城の戦い(天正13年、1585年)

天正13年(1585年)、徳川軍は真田昌幸(さなだ まさゆき)が守る上田城に侵攻しました。この第一次上田城の戦いにおいても、忠教は奮戦したと伝えられています 1 。この戦いには兄の忠世も鳥居元忠(とりい もとただ)らと共に参加しましたが、徳川軍は真田軍の巧みな戦術の前に苦戦を強いられ、結果的に敗北を喫しました 4 。

小田原征伐(天正18年、1590年)

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐が行われ、徳川家康も主力としてこれに参加しました。忠教もこの戦いに従軍しています。後北条氏が滅亡した後、家康は関東へ移封され、兄の忠世が小田原城主となりました。この時、忠教は忠世の配下として小田原城内に3000石の知行を与えられました 1 。

関ヶ原の戦い(慶長5年、1600年)

天下分け目の戦いとなった関ヶ原の戦いにおいて、忠教は徳川軍の槍奉行という重要な役職を務めました 1 。槍奉行は、合戦における部隊の統制や士気の維持、さらには兵站管理にも関わる役職であり、単なる武勇だけでなく、実務能力や統率力、そして主君からの深い信頼がなければ任されません。忠教がこの大役を担ったことは、彼の能力が高く評価されていたことを示唆しています。また、この戦いに際して行われた第二次上田城の戦い(対真田戦)にも、忠教は参加しています 1 。

大坂の陣(慶長19年・冬、元和元年・夏、1614-1615年)

豊臣家を滅亡に至らしめた大坂の陣においても、忠教は活躍しました。慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では、関ヶ原の戦いに引き続き槍奉行を務めています 1。

元和元年(1615年)の大坂夏の陣では、興味深い逸話が残されています。この戦いの最中、一時徳川家康の本陣の旗が崩れたのではないかという噂が広まりました。その時、同じ場所に居合わせた忠教は、主家の不名誉が後世に伝えられることを恐れ、その噂を強く否定したと言います 2。この行動は、現代の価値観からは異論があるかもしれませんが、当時の武士の主従関係においては、主君への絶対的な忠誠心と、家の名誉を何よりも重んじる気質の表れと解釈できます。この精神は、後に彼が『三河物語』を執筆する際の動機にも通底するものがあると考えられます。

武将としての評価と知行の変遷

大久保忠教は、その武将としてのキャリアを通じて、一貫して兄の忠世や、その子で甥にあたる忠隣(ただちか)に従属する立場にあり、独立した軍団を率いるような部将ではありませんでした 2。しかし、その実直な働きぶりと数々の戦功により、徳川家中で確固たる地位を築きました。

知行については、小田原征伐後に与えられた3000石から始まり、後に旗本として三河国額田郡坂崎(さかざき)に1000石、さらに家光の時代に1000石を加増され、最終的には合計2000石を知行しました 1。これは大名とは言えないまでも、旗本としては相応の禄高であり、彼の功績が評価されていたことを示しています。

表2:大久保忠教が参加した主要合戦とその役割

|

合戦名 |

年月日(和暦) |

忠教の役職・行動 |

特筆すべき戦功・結果(徳川方) |

|

遠江平定戦(高天神城の戦い) |

天正9年(1581年) |

兄・忠世に従軍。 |

武田方の将・岡部元信を討ち取る。高天神城を奪還(徳川方勝利)。 |

|

第一次上田城の戦い |

天正13年(1585年) |

従軍し奮戦。 |

真田昌幸に敗北(徳川方敗北)。 |

|

小田原征伐 |

天正18年(1590年) |

従軍。 |

後北条氏滅亡(豊臣・徳川方勝利)。戦後、忠教は小田原城内に3000石。 |

|

関ヶ原の戦い |

慶長5年(1600年) |

徳川軍の槍奉行。第二次上田城の戦いにも参加。 |

徳川方勝利。天下分け目の戦いであった。 |

|

大坂冬の陣 |

慶長19年(1614年) |

槍奉行として従軍。 |

和議成立。 |

|

大坂夏の陣 |

元和元年(1615年) |

従軍。家康の旗に関する逸話あり。 |

豊臣氏滅亡(徳川方勝利)。 |

この表は、忠教の武将としての経歴を具体的に示し、彼の戦歴の長さと多様な戦場経験を浮き彫りにします。特に高天神城での岡部元信討伐や、重要な合戦で槍奉行を歴任した事実は、彼の武勇と実務能力、そして主君からの信頼を物語っています。

第三章:江戸幕府初期における忠教

関ヶ原の戦いを経て江戸幕府が開かれると、大久保忠教の人生も新たな局面を迎えます。武功派の武将としての役割に加え、旗本として幕府に仕える日々が始まりましたが、その道程は平坦なものではありませんでした。

大久保長安事件と忠教への影響

慶長18年(1613年)、幕府の金山奉行などを務めた大久保長安(おおくぼ ながやす)の死後、その不正蓄財が発覚し、長安の一族や関係者が処罰されるという事件が起こりました(大久保長安事件)。長安はもともと武田氏の家臣でしたが、甲斐武田氏滅亡後、忠教の甥にあたる大久保忠隣によって見出され、その才能を認められて「大久保」の姓を与えられた人物でした 11。

この事件の余波は、大久保一門にも及びました。忠教もこの事件に連座する形で、慶長17年(1612年)頃に一時的に失脚したとされています 1。時期については、長安の死が慶長18年であるため、事件の発覚や連座の時期に若干のずれがあるか、あるいは関連する何らかの嫌疑が先にかけられた可能性も考えられます。

しかし、忠教の失脚は長くは続きませんでした。間もなく徳川家康自身の判断により、三河国額田郡坂崎において1000石の知行を与えられ、旗本として再封されました 1 。この迅速な復帰は、忠教個人の実直な人柄や、長年にわたる忠勤が家康に評価されていたこと、あるいは幕府中枢の権力闘争から比較的距離を置いた立場であったことなどが理由として考えられます。

甥・大久保忠隣の改易とその背景

大久保長安事件は、さらに大きな波紋を呼びます。慶長19年(1614年)、忠教の甥であり、当時小田原藩主にして幕府の老中という要職にあった大久保忠隣が、突如として改易されました 12。表向きの理由は、幕府の許可を得ずに養女を縁組させたことなどとされていますが、その背景にはより複雑な事情があったと見られています。

当時の幕閣では、本多正信(ほんだ まさのぶ)・正純(まさずみ)父子が大きな影響力を持っており、忠隣は彼らとの間に権力闘争を抱えていたとされます 12。また、忠隣が豊臣恩顧の大名と親しい関係にあったことや、大久保長安事件そのものが忠隣失脚の口実として利用されたという見方も有力です。この一連の出来事は、徳川幕府初期における譜代大名間の勢力争いの激しさを示すものと言えるでしょう。

旗本としての務め

大久保一族にとって大きな試練となったこれらの事件の中で、忠教自身は比較的軽微な影響で済み、旗本として再起を果たしました。三河国額田郡坂崎での1000石は、彼の新たな出発点となりました 1。

その後、二代将軍・徳川秀忠の時代には、秀忠の上洛に随行するなど、忠実に任務を果たしています 1。

徳川秀忠・家光への奉仕

忠教は、家康、秀忠、そして三代将軍・家光の三代にわたり徳川家に仕えました 2。家光の治世になると、忠教はさらに1000石を加増され、知行は合計で2000石となりました 1。そして寛永9年(1632年)には、幕府の軍事・儀礼において重要な役割を担う旗奉行に任命されています 1。

失脚を経験しながらも、その後も将軍の代替わりを経てもなお加増や要職への任命がなされた事実は、忠教が単に過去の功績に頼るだけでなく、新たな体制下においてもその実直な勤務ぶりや揺るぎない忠誠心が評価され続けたことを示しています。戦国の気風を残す最後の世代の一人として、泰平の世においてもその存在価値が認められていたのでしょう。

一連の事件、特に甥である忠隣の改易という大久保家にとっての危機は、忠教にとって武士の世の無常さや、主家への変わらぬ忠誠の重要性を改めて認識させる出来事であったかもしれません。こうした経験が、後に彼が自らの生涯や大久保家の歴史を後世に伝えようと『三河物語』を執筆する、一つの遠因となった可能性も考えられます。

第四章:『三河物語』の執筆

大久保忠教の業績を語る上で欠かすことのできないのが、彼が晩年に著した『三河物語』です。この書物は、戦国時代から江戸時代初期にかけての歴史、特に徳川家と三河武士の姿を伝える貴重な記録として、今日でも研究されています。

執筆の背景、動機、時期

『三河物語』は、忠教が晩年になってから筆を執ったものです 1 。その執筆動機について、忠教自身は「門外不出であり、公開するつもりもないため他家のことはあまり書かず、子孫だけに向けて記した」と述べています 9 。具体的には、徳川氏の来歴と徳川家康の一代における事績を、自身が属する大久保一族の勲功や自らの武功を交えながら、子孫たちに書き残すことを目的としていました 3 。そこには、子孫へ徳川家に対する変わらぬ忠義を強く訴えかける、家訓としての色合いが濃く表れています 14 。

成立時期については、最も古い奥書に元和8年(1622年)の年紀が見られますが、作中には徳川家光が将軍に就任した元和9年(1623年)以降の出来事や、本多正純が佐竹氏に預けられた寛永元年(1624年)の事件に関する記述が含まれています。このため、実際の成立はそれ以降、寛永3年(1626年)から同9年(1632年)頃と推測されています 9 。

主な内容と構成

『三河物語』は、上・中・下の三巻から構成されています 9。内容としては、徳川家康の祖先である松平氏の勃興から始まり、家康の誕生、桶狭間の戦い後の独立、三河平定、武田氏との抗争、本能寺の変、小牧・長久手の戦い、関東移封、関ヶ原の戦い、そして大坂の陣に至るまでの徳川家の発展と、それに伴う大久保一族の活躍が中心に描かれています。

ただし、忠教自身が直接見聞し、実証可能な事柄や自身の事績に関わるのは主に下巻であり、上巻と中巻については諸記録や伝聞に基づいて編述されている部分が多いとされています。これらの出典は明記されていないため、記述の信憑性については慎重な検討が必要です 9。

文体と特徴

『三河物語』の特筆すべき特徴の一つに、その文体が挙げられます。漢文訓読調や候文が主流であった当時の武家の記録物としては珍しく、仮名交じりの独特な表記や口語に近い文体で記されています 9 。これは、忠教が学識を誇示するためではなく、平易な言葉で子孫に語り伝えたいという意図があったためと考えられます。結果として、当時の武家社会における話し言葉の様相や語彙、表現を現代に伝える貴重な言語資料としての側面も持つことになりました 3 。

史料としての価値と限界

『三河物語』は、その内容や性格から、史料としての価値と限界の両面が指摘されています。

価値:

- 近世初期の武士の生活や思想、特に三河武士団の気風や価値観を具体的に伝える貴重な記録とされています 3 。

- 当時の口語表現や語法を詳細に示しており、国語史・文学史上も重要な資料です 3 。

- 現存する唯一の著者自筆本が音羽産業株式会社に所蔵されており、これは国の重要文化財に指定されています 3 。この自筆本の存在は、研究上の信頼性を高める上で大きな意味を持ちます。

- 戦国時代から江戸時代初期の歴史、特に徳川家創業期の出来事を知るための一級史料、あるいは一次史料として扱われることもあります 9 。

- 歴史学者の宮本義己氏は、主君である家康に対しても敬称を用いない箇所があることなどから、忠教が「偽りを記さない」と述べたことは、必ずしも事実関係の正確性を指すのではなく、「嘘偽りを書かない」という主観的な誠実さにおいて理解できると評価しています。誤字や当て字、一方的な見解や憶測が含まれる可能性はあるものの、徳川将軍家草創期に関する初期資料としての価値は高いと述べています 9 。

限界:

- 徳川家の正当性や大久保一族の功績を強調する、いわゆる「徳川史観」に基づいた記述が随所に見られ、客観的な資料としての正確性には欠ける部分があると指摘されています 9 。

- 例えば、松平信康(のぶやす)の切腹事件に関する記述は、『家忠日記』や『信長公記』の一部である「安土日記」、『当代記』といった他の信頼性の高い史料の記述と矛盾しており、忠教の記述は事実ではないと考えられています 9 。

- また、大久保氏が最初に仕えた安祥松平家(徳川本家)の当主である松平清康を顕彰するために、その父である信忠(のぶただ)や清康の弟である信定(のぶさだ)を不当に貶めている可能性も指摘されています 9 。

- 内容には、歴史叙述だけでなく、忠教個人の不満や意見、主観的な評価などがそのまま表出している箇所も見受けられます 9 。

- 一部の研究者からは、政治的な意図を強く帯びた「譜代プロパガンダの書」であるという厳しい評価もなされています 9 。

このように、『三河物語』は、忠教個人の体験や記憶、大久保家の立場からの視点が色濃く反映された「記憶の記録」としての性格が強く、客観的な歴史叙述とは一線を画します。その史料価値を評価する際には、事実の正確性のみを追求するのではなく、当時の武士の主観や価値観、記憶のあり方、そして彼らが何を後世に伝えようとしたのかを読み解く点に重きを置くべきでしょう。

流布:

忠教は本書を「門外不出」とし、子孫のみに読ませる意図でしたが、その意に反して、執筆後間もなく写本が作られ、世間に流布した形跡が指摘されています 9。一般に出回った写本の多くは、下巻の後ろ3分の1ほどが欠けている不完全なものであったとされています 9。この事実は、江戸時代初期において、徳川創業期の物語や三河武士の活躍譚に対する広範な需要と関心が存在したことを示唆しています。泰平の世が確立していく過渡期にあって、創業期の苦難や武勇伝は、幕府の正統性を補強し、武士たちのアイデンティティを確認する上で魅力的な内容であったのかもしれません。

表3:『三河物語』の主要な内容と史料的評価

|

項目 |

内容・評価 |

典拠 |

|

構成 |

上・中・下の3巻構成。 |

9 |

|

記述範囲 |

上・中巻は伝聞や諸記録に基づく。下巻に忠教自身の見聞・事績が多い。 |

9 |

|

執筆意図 |

子孫への家訓、大久保家の功績と徳川家への忠誠を伝える。 |

3 |

|

文体 |

仮名交じりの口語的文体。当時の話し言葉を伝える。 |

9 |

|

肯定的評価 |

・近世初期の武士の生活・思想、三河武士団の姿を伝える。<br>・当時の語法を知る上で文学史上も重要。<br>・徳川将軍家草創期の初期資料としての価値。 |

3 |

|

限界・批判 |

・徳川史観による偏り、正確性の欠如。<br>・松平信康事件など創作・脚色の可能性。<br>・大久保家顕彰のための他者貶低の可能性。<br>・「譜代プロパガンダの書」との指摘。 |

9 |

|

自筆本 |

現存唯一の自筆本が重要文化財として音羽産業株式会社に所蔵。 |

3 |

この表は、『三河物語』の多面的な性格を整理し、その史料的価値と限界をバランス良く理解するための一助となるでしょう。

第五章:人物像と逸話――「天下の御意見番」伝説

大久保忠教は、その剛直な性格や数々の逸話によって、後世に「天下の御意見番」として名を馳せました。しかし、このイメージは史実の忠教像と、講談や創作物によって形成された虚像が混在したものであると考えられます。

剛直・気骨ある性格と奇行の逸話

忠教は、反骨精神に富み、時に奇行とも取れる行動で周囲を驚かせたと伝えられています 2。その性格を象徴する逸話の一つに「御茶壷道中」の話があります。

当時、将軍家へ献上される宇治の高級茶を入れた茶壷は、厳重な警護のもと、「下にー下にー」と触れを出しながら行列を組んで江戸へ運ばれました(御茶壷道中)。これに行き会った者は、身分に関わらず土下座して道を開けるのが常識でした。しかし、ある時、忠教はこの御茶壷道中の一行と鉢合わせになりながらも、少しも臆することなく道の真ん中を歩き続けました。供の者が「これは将軍様に献上するお茶である、控えよ」と咎めると、忠教は「何、お茶だと? わしは日々将軍様にお仕えしている人間である。たかがお茶ごときに頭を下げられるか!」と言い放ち、最後まで道を譲らなかったといいます 15。

この逸話の史実性は定かではありませんが、忠教が一度正しいと信じたことは、相手が誰であろうと貫き通す強い意志と気骨の持ち主であったという人物像をよく表しています。

将軍への諫言(家光との逸話など)

「天下の御意見番」のイメージを強く印象付けるのが、三代将軍・徳川家光に対する諫言の逸話です。ある時、家光が忠教に「世の中で一番美味いものは何か」と尋ねたところ、忠教は「塩でございます。いかに素晴らしい鶴や鯛のご馳走も、塩がなければ到底美味しくはいただけませぬ」と答えました。続けて家光が「では、一番不味いものは何か」と問うと、忠教は「それもまた塩でございます。鶴や鯛は塩がなくとも何とか食べられますが、塩だけではとても食べられたものではございません」と答えたといいます 15。この問答は、物事の本質や使い方次第で価値が変わることを示唆していると解釈できます。

また別の機会には、同様の問いに対し、「世の中で人が最も喜ばぬもの、それは諫言(かんげん)でございます」と答えたとも伝えられています。これを聞いた家光は、「今後は誰の諫言であっても喜んで聞くことにしよう」と述べたとされます 15。

徳川家康自身も「諫言は、戦における一番槍の功名よりも価値が高い」と述べ、家臣からの率直な意見具申を奨励したという話も伝わっています 15。これらの逸話は、理想的な君臣関係や、主君を思うが故の諫言の重要性を示唆するものですが、江戸幕府の実際の政治体制においては、中国の「諫議大夫」のような諫言を専門とする官職は設けられておらず 16、意思決定は多分にトップダウンで行われていた側面もあります 17。したがって、これらの逸話は、史実というよりも、そうあってほしいという願望や教訓的な意味合いを込めて語られた可能性が高いと考えられます。

「天下の御意見番」というイメージの形成と実像

忠教が「天下の御意見番」として庶民に親しまれるようになったのは、主に江戸時代中期以降の講談や歌舞伎、実録本といった大衆文化の影響が大きいとされています 2。特に、実録本『大久保武蔵鐙(おおくぼむさしあぶみ)』などは、弱者を助け、将軍や大名にも臆せず苦言を呈する硬骨漢・大久保彦左衛門という人物像を作り上げる上で大きな役割を果たしました 2。

しかし、史実における忠教は、2000石取りの旗本であり、幕政の中枢で大きな権限を持っていたわけではありません 1。彼が日常的に将軍や大名に苦言を呈する立場にあったとは考えにくく、「天下の御意見番」というイメージは、多分に創作や脚色が含まれていると見るべきでしょう。大名になることを固辞したという話も伝わっていますが 2、これも「御意見番」の清廉なイメージを補強するために後世に付加されたエピソードである可能性が指摘されています。

忠教の実際の地位や行動よりも、江戸時代の庶民が求めた勧善懲悪のヒーロー像や、権力に物申す痛快なキャラクターが、彼の剛直なイメージと結びつき、このような大衆的な人気キャラクターが形成されたと考えられます。

一心太助との関係

大久保彦左衛門を語る上でしばしば登場するのが、魚屋の一心太助(いっしんたすけ)です。太助は、江戸っ子気質の侠気に富んだ人物で、彦左衛門の愛顧を受け、様々な事件で彼を助けたとされています 19。しかし、この一心太助という人物は、実在が疑問視されており、講談や芝居の中で彦左衛門の相棒として創作された架空の人物であるというのが通説です 19。

講談『大久保武蔵鐙』などでは、太助が彦左衛門の屋敷に出入りし、その知恵と行動力で彦左衛門を手助けする姿が描かれ、庶民の人気を博しました 19。この架空の庶民ヒーローとの組み合わせが、「天下の御意見番」大久保彦左衛門のイメージをさらに親しみやすいものにしたと言えるでしょう。

その他の逸話

忠教に関する逸話としては、他にも健康法にまつわるものがあります。関ヶ原の戦いで武功を立てた井伊直政(いい なおまさ)が、戦傷がもとで病床に伏していた際、忠教が見舞いに訪れ、「自分は鰹節を常食しているため、すこぶる健康である。身分が上がって贅沢ができるようになっても、鰹節を食べるように」と勧めたといいます。忠教自身も鰹節を好み、これが80歳という当時としては稀な長寿の一因であったのかもしれない、という話が伝えられています 14 。

忠教に関するこれらの逸話は、史実としての確証に乏しいものも少なくありません。しかし、それらが一貫して示す「剛直」「気骨」「権力に阿らない」といった人物像の核となる部分は、『三河物語』に見られる徳川家への忠誠心や自己の功績への自負、あるいは大坂の陣での逸話 2 などに見られる気骨と通底するものがあり、そうした核となるイメージから派生し、あるいは増幅される形で語り継がれてきたと考えられます。

第六章:晩年と死、後世への影響

数々の戦乱を駆け抜け、江戸幕府の成立と安定化を見届けた大久保忠教は、徳川三代に仕えた後、静かにその生涯を終えました。

常陸国鹿島への移封

寛永12年(1635年)、忠教は常陸国鹿島(現在の茨城県鹿嶋市周辺)に移封されました 1 。この時、彼の知行は2000石のままであったと考えられます。この移封は、加増を伴う栄転というよりは、関東近辺における旗本の配置政策の一環であった可能性や、あるいは高齢となった功臣に対し、比較的静かな地で余生を送らせるための配慮であったとも推測されます。寛永12年という年は、武家諸法度が改訂され参勤交代が制度化されるなど、幕府による全国支配体制が一層強化された時期にあたります。このような時期の旗本の移封には、幕府の戦略的な意図が含まれていたとしても不思議ではありません。

最期と墓所

常陸国鹿島へ移ってから約4年後の寛永16年2月1日(西暦1639年4月2日、旧暦では2月29日とする資料もあり 1 )、忠教は病のため80歳でその生涯を閉じました 1 。戦国時代に生まれ、江戸時代初期までを生きた忠教は、まさに激動の時代そのものを体現したような人生でした。

忠教の墓所については、いくつかの記録があります。

- 主たる墓所は、彼の故郷である三河国、現在の愛知県岡崎市竜泉寺町字百々にある長福寺の墓地境内です 8 。この墓は岡崎市の指定史跡となっています 21 。

- 墓石は五輪塔の形式で、その表面には「南部妙法蓮華経」と刻まれ、側面には「大久保彦左衛門寛永十六(1639)年二月下旬」との銘が確認できます 21 。長福寺は大久保一族の菩提寺であり、忠教は「死後は長福寺に葬るべし」との遺言を残していたと伝えられています 22 。

- 兄の忠世や甥の忠隣など、いわゆる「前期大久保家」の菩提寺は相模国小田原(現在の神奈川県小田原市)の大久寺ですが、忠教の墓は大久寺にはないとされています 23 。

小田原や江戸で長く活動した忠教が、最終的な埋葬の地として故郷三河を選んだこと、そしてそれを遺言で指定したという事実は、彼が生涯を通じて三河武士としての強いアイデンティティを保持し続け、一族のルーツへの回帰を望んでいたことを示しているのかもしれません。これは、彼の著作『三河物語』が三河武士の精神を強調していることとも符合し、彼の精神的な拠り所が三河にあったことを物語っているようです。

戒名に関する考察

大久保忠教の明確な戒名については、現存する主要な史料や提供された情報の中からは特定することができませんでした 11。長福寺の墓石に刻まれた「南部妙法蓮華経」という文言は、日蓮宗(法華宗)の題目であり、忠教が日蓮宗の信徒であった可能性を強く示唆しています。実際、大久保家の菩提寺の一つである小田原の大久寺も日蓮宗の寺院です 23。

後世に「天下の御意見番」として名を馳せた人物の戒名が史料上明確でない点はやや意外であり、彼の名声が必ずしも生前の宗教的な権威や記録の網羅性と比例するものではなかったことを示しているのかもしれません。旗本という身分であったため大名ほどの詳細な記録が残されなかった可能性や、菩提寺である長福寺の記録が散逸した可能性などが考えられます。

後世における評価と創作作品での描かれ方

生前の忠教は、戦国時代を生き抜いた古強者として、旗本たちの間で尊敬を集めていたとされます 2。そして、彼が残した『三河物語』は、いわゆる三河武士の精神を典型的に示したものとして評価され、後世に影響を与えました 2。

忠教の死後、その人物像は講談や芝居、小説などを通じて大衆に広まり、特に「天下の御意見番・大久保彦左衛門」というキャラクターは庶民の人気を博しました。

彼を題材とした創作作品は数多く、小説では山本周五郎の『彦左衛門外記』、松本清張の『廃物』、津本陽の『大久保彦左衛門 不遇の時こそ』などがあります 31。映画では月形龍之介が、テレビドラマでは進藤英太郎や森繁久彌などが彦左衛門役を演じ、そのイメージを定着させました 31。また、安彦良和による漫画『三河物語』(マンガ日本の古典23)も出版されており、現代に至るまで様々な形で語り継がれています 31。

これらの創作作品における忠教の描かれ方は、時代ごとの社会の価値観や求められるヒーロー像を反映している可能性があります。例えば、ある時代には反骨精神が強調され、またある時代には人情味あふれる好々爺として描かれるなど、多様な解釈がなされてきたと考えられます。

終章:大久保忠教の歴史的意義

大久保忠教の生涯を振り返るとき、彼の歴史的意義は、単なる一武将としての武功や、『三河物語』という一著作にとどまらない、より広範な影響力の中に見て取ることができます。

戦国武将として、また『三河物語』の著者としての忠教の再評価

戦国武将としての大久保忠教は、徳川家康による天下統一事業の初期からその安定期に至るまで、実直に主家を支え続けた譜代の臣でした。高天神城での岡部元信討伐や、関ヶ原、大坂の陣での槍奉行としての活躍は、彼の武勇と実務能力を物語っています。しかし、彼自身が独立した軍団を率いる大名であったわけではなく、その生涯は徳川家という大きな組織の中で、一人の忠実な構成員として生き抜いたものでした。

一方、『三河物語』の著者としての忠教は、後世に大きな足跡を残しました。この著作は、史料としての限界、すなわち徳川史観や大久保家顕彰といった偏りを含むことを理解した上で、近世初期の武士の精神性、価値観、そして当時の口語を知る上でかけがえのない重要性を持っています。彼が意図した「家訓」という枠を超え、広く読まれたことは、当時の人々が徳川創業期の物語に強い関心を抱いていたことを示しています。

現代に語り継がれる人物像の形成要因

大久保忠教の名が現代にまで広く知られている最大の要因は、史実の彼自身と、講談や様々な創作物によって形成・増幅された「天下の御意見番」という、ある種の虚実が混じり合った魅力的な人物像にあると言えるでしょう。その剛直さ、時に奇行とも映る行動、そして何よりも権力に阿(おもね)ることなく正論を吐くとされる姿勢は、庶民にとって痛快であり、共感を呼びやすいキャラクター性を持っていました。

この「大久保彦左衛門」という文化的アイコンは、単に歴史上の人物として記憶されるだけでなく、時代を超えて人々の心に響く「物語」として機能してきたのです。組織における個人のあり方、権威に対する諫言の重要性、あるいは個人の気骨といった普遍的なテーマと結びつきやすく、現代社会においても、不正や不条理に対して声を上げる人物像、あるいはそうあってほしいという願望を投影する対象となり得ます。

大久保忠教の歴史的意義は、彼が戦国から江戸初期という激動の時代を生きた一人の武士であったという事実に加え、その生涯と人物像が、後の日本人に豊かな物語を提供し、ある種の文化的記憶として受け継がれてきた点にあると言えるでしょう。彼の物語は、歴史上の人物がどのように記憶され、解釈され、そして時代ごとの価値観を反映しながら語り継がれていくのかという、興味深い事例を提供してくれています。

引用文献

- 大久保忠教- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E6%95%99

- 大久保彦左衛門(オオクボヒコザエモン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BD%A6%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80-39138

- 三河物語〈上中下/自筆本〉 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/133924

- 大久保忠世- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E4%B8%96

- 【どうする家康】徳川十六将の一人 大久保忠世(小手伸也)は、家康だけでなく信長からも賞賛されていた | ゆうゆうtime https://youyoutime.jp/articles/10003990

- 大久保忠員(おおくぼ ただかず)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E5%93%A1-1059977

- 大久保忠教- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E6%95%99

- 岡部元信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E9%83%A8%E5%85%83%E4%BF%A1

- 三河物語 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E7%89%A9%E8%AA%9E

- 岡部元信とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B2%A1%E9%83%A8%E5%85%83%E4%BF%A1

- 大久保忠隣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E9%9A%A3

- 大久保忠隣(オオクボタダチカ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E9%9A%A3-39134

- 大久保忠隣改易の真相は? - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/yorons/240

- 大久保彦左衛門 日本の食文化と偉人たち - 未来シナリオ会議 キリンホールディングス https://wb.kirinholdings.com/about/activity/foodculture/20.html

- 大久保彦左衛門&沢庵和尚 心に残る永久の名言 格言|大石良雄 - note https://note.com/brave_mimosa331/n/nc5e5ae8126df

- 幕末期における「諫言」と「建言」/「建白」 ―「言路洞開」をめぐって― https://www.lang.nagoya-u.ac.jp/nichigen/issue/pdf/14/14-09.pdf

- 幕末・明治初期における「諫言」の変遷と終焉 ― 下級武士の忠誠観を中心に ― https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/16256/files/k10223_thesis.pdf

- Untitled Document https://www.okazakicci.or.jp/kaiho/0012/001244.html

- 一心太助(イッシンタスケ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%BF%83%E5%A4%AA%E5%8A%A9-31486

- 『一心太助~楓の皿』あらすじ - 講談るうむ http://koudanfan.web.fc2.com/arasuji/01-49_issin-kaedenosara.htm

- 市指定:史跡 大久保忠教墓 大久保忠員墓 宇津忠茂墓 - 岡崎市 https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1332/p021801.html

- 海雲山長福寺(愛知県岡崎市竜泉寺町)大久保氏菩提寺 - あいちを ... https://jinja.dr-leather.com/tyoufukuzi-okazaki-ryusenzi/

- 寳聚山 大久寺 - おだわらさん 小田原の観光・グルメ・暮らしの魅力を発信するWebメディア https://odawarasan.jp/blog/Daikyuji

- 史跡 ・大久保一族の墓所 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/lifelong/property/cultural/historic/s-ookubo.html

- 大久保忠邻- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E9%9A%A3

- 丸メガネ研究会~丸メガネの人物史~政治家・軍人1869(明治2)年以前 https://optomo.biz/jin-seijika-1860.html

- 善心寺について guide http://zenshinji.jp/guide/

- 阿倍忠政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E5%80%8D%E5%BF%A0%E6%94%BF

- 大久保忠邻- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E9%84%B0

- 大久保忠隣- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E9%9A%A3

- 大久保忠教 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E6%95%99