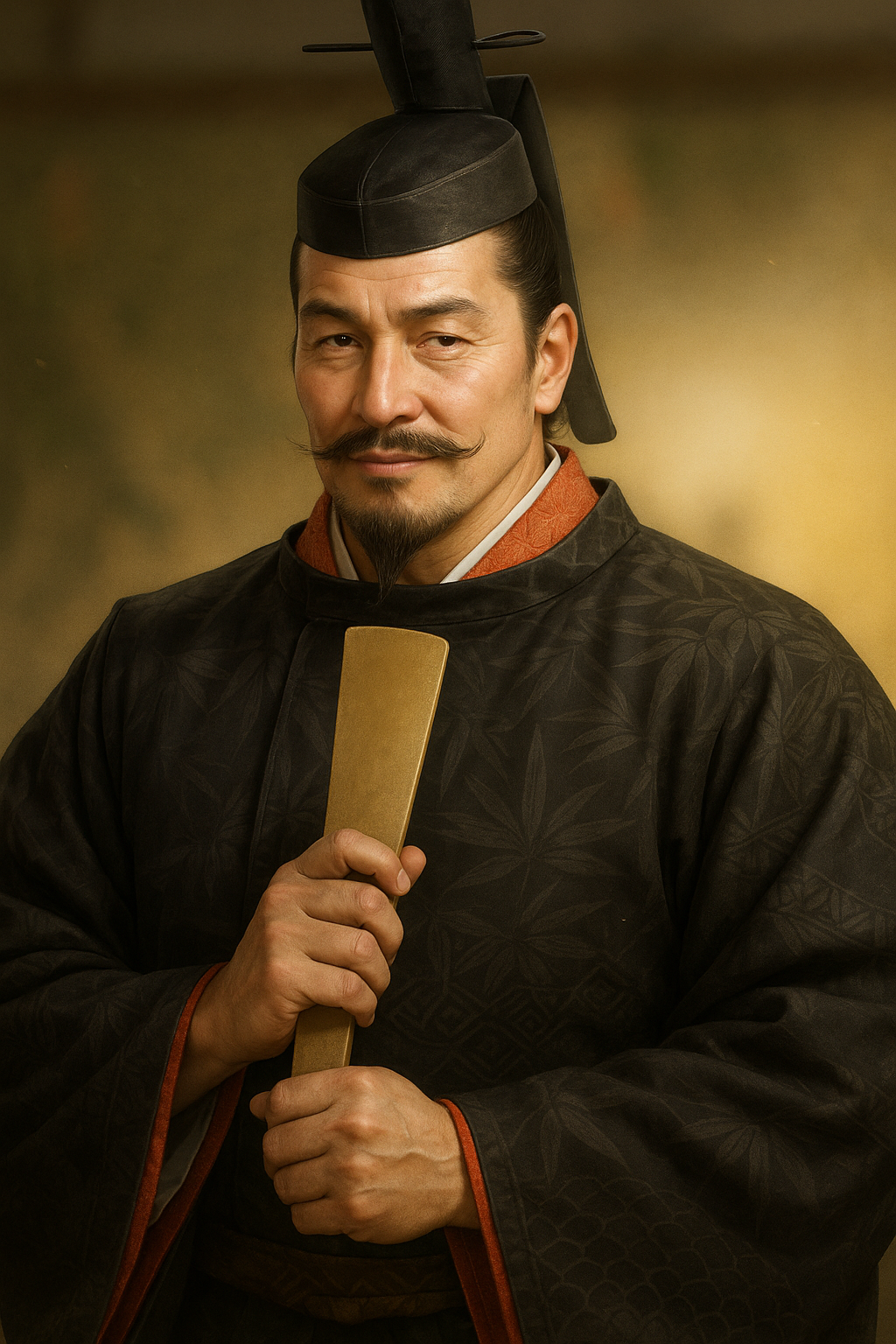

大内義隆

大内義隆は西国の大名。文化を愛し「西の京」山口を繁栄させるも、武断派の陶晴賢に裏切られ大寧寺の変で自刃、大内氏の滅亡を招いた。

戦国大名 大内義隆の実像:栄華と悲劇

I. はじめに:激動の戦国時代における大内義隆

戦国時代は、既存の権威が揺らぎ、各地で有力な大名が勃興した、未曾有の社会変革期であった。絶え間ない戦乱と権謀術数が渦巻くこの時代において、西国に一大勢力を築いたのが大内義隆(1507-1551年)である 1 。彼は、名門大内氏の第31代当主として、その治世において大内氏の権勢を頂点に導くとともに、その劇的な終焉への序曲を奏でた人物であった。義隆の統治下で、大内氏は周防・長門を中心に最大7ヶ国に及ぶ広大な領国を支配し、大陸貿易を掌握して莫大な富を築き、山口は「西の京」と称されるほどの文化的爛熟期を迎えた 2 。

本報告書は、大内義隆という複雑な人物像に迫るものである。彼の治世は、顕著な文化的成果と初期の政治的才覚によって特徴づけられる一方で、最終的には家中の分裂と家臣団に対する致命的な判断の誤りによって、戦国時代屈指の劇的な権力失墜へと繋がった。この点を中心に、大内氏の背景、義隆の台頭、文化的・経済的政策、軍事行動、内部対立、そして大寧寺の変に至る経緯を検証し、その歴史的意義を考察する。

戦国時代の混乱の最中にあって、義隆のような人物が高度な文化を育むことができたという事実は、大内氏が有した並外れた富と、他地域を苦しめた絶え間ない争いからある程度隔絶されることを可能にした確立された権力基盤の存在を示唆している。これは、多くの戦国大名が置かれた状況とは一線を画し、大内氏が特別な立場にあったことを物語っている。この初期の安定と文化的繁栄が、後の急転直下の没落との鮮やかな対比を生み出すことになる。

義隆の物語は、戦国時代の典型的な悲劇とも言える。強大な領主が、必ずしも外敵のみによってではなく、内部の裏切りによって没落する。これは、当時の不安定な主従関係と、家臣たちの剥き出しの野心を反映した、この時代に頻繁に見られた「下剋上」の様相を呈している。義隆の事例は、単なる孤立した事件ではなく、より広範な歴史的潮流の縮図と言えるだろう。

II. 名門大内氏:権力と威光の基盤

A. 神話的・歴史的起源

大内氏は、その出自を百済の聖明王の第三王子、琳聖太子に遡ると称している 3 。この伝承は、推古天皇の時代に琳聖太子が日本に渡来し、聖徳太子から多々良の姓と周防国大内県を与えられたことに始まるとされる 4 。しかし、この系譜は、15世紀半ばに大内教弘が朝鮮国王に宛てた書簡で初めて自称したものであり、朝鮮との交易を有利に進めるための戦略的な潤色であった可能性が学術的に指摘されている 3 。真偽はともかく、この国際的な出自の主張は、大内氏の自己認識と権威の投影において重要な役割を果たした。

歴史的には、大内氏は平安時代に周防国で頭角を現し、16代盛房の頃に本拠地であった「大内」の地名から大内を称するようになったとされる 4 。以来、代々周防権介の職を務め、鎌倉時代には周防国の国衙在庁を完全に掌握し、実質的な支配者となった 3 。この周防国における長年にわたる着実な権力基盤の構築が、後の飛躍的な発展の礎となった。

B. 室町時代における台頭

室町時代に入ると、大内氏の勢力はさらに拡大する。24代当主大内弘世は、本拠地を山口に移し、京都を模倣した都市計画に着手した 3 。これは、山口が「西の京」として文化的に繁栄する基礎を築く画期的な事業であった。弘世のこの決断は、大内氏の歴史における重要な転換点であり、山口を単なる地方都市から西日本有数の文化・経済の中心地へと変貌させる第一歩となった。

その後、大内義弘の代には和泉・紀伊・周防・長門・豊前・石見の6ヶ国を領する守護大名となり、李氏朝鮮との貿易も行うなど、大内氏の権勢は一つの頂点を迎えるが、足利義満との対立から応永の乱を引き起こし敗死した 3 。この敗北は一時的な衰退を招いたものの、その後の盛見や持世といった当主たちの努力により、大内氏は再び勢力を回復した。

応仁の乱では大内政弘が西軍の事実上の総大将として活躍し、その存在感を全国に示した。政弘はまた、雪舟を庇護し、常栄寺庭園を作庭させるなど、文化的なパトロンとしても知られる 4 。義隆の父である大内義興の時代には、北九州・中国地方における覇権を確立し、足利義稙を擁して上洛、管領代として中央政界にも大きな影響力を行使した 3 。これらの先代たちの活躍は、義隆が継承する強大な権力と文化的な威信の土台を築いた。

C. 大内氏の権力基盤

大内氏の主な支配領域は、本拠地である周防・長門両国に加え、最盛期には石見、安芸、備後、豊前、筑前など、山陽・山陰道から北九州にまたがる広大な地域に及んだ 2 。その家紋は「大内菱」として知られている 3 。これら広大な領国からもたらされる経済力と軍事力が、大内氏の権勢を支える柱であった。

大内氏の長年にわたる地方での権力集約と、それに続く地域的拡大は、一部の戦国大名に見られるような日和見的な勢力形成とは異なり、計画的かつ深く根差した国家建設のアプローチを示唆している。この安定性こそが、彼らの文化的な繁栄の前提条件であったと言える。また、大内氏の歴代当主が中央(京都)の政治に関与しつつ、強力な独立的権力基盤を維持したことは、国家的な正統性を利用しつつ地方の自律性を確保するという、洗練された二元戦略の現れである。これは単なる地方の征服を超えた、複雑な政治的駆け引きであった。さらに、百済王族の末裔という出自の主張は、真偽は別として、大内氏の初期からの国際的な意識を示しており、これが後の対外貿易の積極的な推進と管理へと繋がり、彼らの権力と富の重要な源泉となった。

III. 大内義隆の登場:初期治世と権力基盤の確立

A. 生誕と家督相続

大内義隆は、永正4年11月15日(1507年12月18日)、周防国で大内義興の嫡男として生を受けた。母は内藤弘矩の娘である 6 。幼少期から父に従い、大永4年(1524年)には安芸国へ出陣し、武田氏の佐東銀山城を攻めたが、この時は尼子方として救援に赴いた毛利元就に敗退している 6 。この毛利元就による初期の敗北は、後の両者の関係を考えると興味深い伏線であり、また義隆が早くから実戦経験を積んでいたことを示している。

享禄元年(1528年)12月、父義興の死に伴い、22歳で家督を相続した 6 。大内氏では家督相続の際に内紛が頻発していたが、義隆の相続は異例なほど円滑に進んだ。これは、弟の弘興が早世していたことや、重臣である陶興房(後の陶晴賢の父)の補佐が大きかったとされている 6 。この円滑な権力移譲は、義隆が迅速に自身の統治体制を固め、内外の課題に集中することを可能にした。この初期の安定は、彼の治世の終焉とは対照的である。

B. 初期統治と政策

家督相続後、義隆はまず領国経営に専念した 7 。享禄2年(1529年)には従五位上に叙され、翌年には父祖と同じ左京大夫に任じられた 6 。後に従二位にまで昇進しており 7 、これらの官位は、中央の朝廷との繋がりと、戦国大名としての正統性を高めるものであった。

義隆は父の拡大政策を継承し、特に九州方面へ積極的に出兵した。大友氏や少弐氏と北九州の覇権を巡って争い、一時的に大陸貿易の利権を掌握するなど、勢力拡大に努めた 6 。天文3年(1534年)には少弐冬尚を破って筑前・肥前を平定し、翌年には大友義鑑と和睦するなど、北九州における支配を安定させた 7 。これらの初期の軍事的成功は、貿易に不可欠な領土を確保し、彼が有能な軍事指導者であることを示した。

統治においては、大内氏は「文書主義」とも言うべき手法を重視していた 8 。義隆もこの方針を踏襲し、領国支配において文書による記録や通達を徹底した。例えば、安芸国厳島神社の神領に関する古文書の提出を命じ、寺社領の把握に努めた記録が残っている 8 。また、「郡帳」と呼ばれる郡単位の台帳や、「殿中日日記」といった日々の記録も作成・管理されており、これらは広大な領国と複雑な経済活動を効率的に運営するための洗練された統治システムを示している 8 。

陶興房の支援による円滑な家督相続は、皮肉にも将来の悲劇の萌芽を孕んでいた。興房の子、晴賢こそが後に義隆を裏切ることになるからである。これは、主従関係における忠誠と権力力学の不安定さを浮き彫りにしており、たとえ幸先の良い始まりであっても、その関係がいかに脆いものであったかを示している。

義隆の初期における九州での軍事的成功 6 や、組織的な統治アプローチ 8 は、彼が有能かつ積極的な統治者であったことを示しており、後に彼が文化活動に没頭し統治を疎かにしたとされる姿とは対照的である。これは、彼の治世の後半において、彼の行動や優先順位に大きな変化があったことを示唆している。月山富田城での敗北のような特定の出来事が、この変化の引き金となった可能性が考えられる。

大内氏が確立し、義隆が継承した「文書主義」による統治 8 は、広大な領土と複雑な国際貿易を効果的に管理する能力に大きく貢献したと考えられる。この官僚的な洗練は、彼らの権力の、より目立たないながらも重要な構成要素であった。

表1:大内義隆の生涯と主要な出来事の年表

|

年代 |

出来事 |

典拠 |

|

1507年 |

周防国にて誕生 |

6 |

|

1524年 |

安芸国に初陣、毛利元就に敗れる |

6 |

|

1528年 |

大内義興の死去に伴い家督相続 |

6 |

|

1529年 |

従五位上に叙任 |

6 |

|

1530年 |

左京大夫に任官 |

6 |

|

1534年 |

少弐冬尚を破る。太宰大弐に任官 |

7 |

|

1535年 |

大友義鑑と和睦 |

7 |

|

1542-1543年 |

出雲国月山富田城の戦いで尼子晴久に大敗 |

10 |

|

1550年 |

フランシスコ・ザビエルが山口に来訪、キリスト教布教を許可 |

4 |

|

1551年9月30日 |

大寧寺の変にて自刃(享年45) |

4 |

IV. 大内氏の黄金時代:文化の庇護と経済的繁栄

A. 山口:「西の京」

大内氏の庇護のもと、山口は京都が戦乱で疲弊する中で、それに比肩するほどの文化・経済の中心地として繁栄を極めた。「西の京」と称されたこの都市は、大内弘世の時代に京都を模して計画的に整備されたものであった 3 。街路は碁盤の目状に区画され、その地名も京都風に名付けられるなど、都市計画の面でも高い水準を誇った 4 。義隆の時代には、この「西の京」は文化的にも経済的にも最盛期を迎えたと言える 6 。

B. 芸術・文学・学問の庇護

義隆自身が文化に深い関心を寄せていたことはよく知られている。彼は和歌や連歌、能楽、茶の湯といった古典芸能に通じ、三条西実隆などの文化人とも交流があった 6 。その学識は古道に通じ、復古主義的な傾向も持っていたとされる 6 。義隆の治世下、山口は文化都市としての評価を一層高め、多くの文人墨客が集う場となった 13 。

京都の戦乱を避けて、あるいは大内氏の庇護を求めて、多くの学者、芸術家、公家たちが山口に下向した 4 。これにより、山口の文化はさらに豊かになり、知的な活気に満ちた中心地となった。大内氏は学問や出版事業も奨励し、明や朝鮮から経典などの書籍を輸入し、独自に「大内版」として出版した記録も残っている 6 。

瑠璃光寺五重塔(義隆の父、義興の菩提を弔うために盛見が建立計画)や、雪舟が作庭したとされる常栄寺庭園(政弘の依頼)などは、大内氏の文化的成果を象徴する建造物として今日に伝えられている 4 。これらの寺社仏閣の建立や修復に対する惜しみない財政支援は、大内氏の威光を示すとともに、領民の安寧を願うものでもあった 13 。

C. 対外貿易の掌握

大内氏は、日明貿易(勘合貿易)や日朝貿易を掌握し、これを独占することで莫大な富を築いた 2 。この貿易は、大内氏の経済力の源泉であり、軍事力や文化活動を支える重要な柱であった。輸出品としては銀、銅、硫黄、刀剣、扇などがあり、輸入品としては生糸、陶磁器、書籍、薬品、銭貨などがあった。特に、大内塗と呼ばれる漆器は、主要な輸出品であると同時に、大内文化を代表する工芸品としても発展した 4 。

D. キリスト教との遭遇:フランシスコ・ザビエルと山口

天文19年(1550年)、イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルが山口に来訪し、義隆は彼にキリスト教の布教を許可した 4 。これは日本におけるキリスト教布教の初期の重要な出来事であり、義隆の対外的な開明性を示すものと言える。ザビエルは山口に滞在し、布教活動の拠点とした大道寺を与えられた 4 。日本で最初のクリスマスも、大内氏の支配する周防の国、山口で行われたと伝えられている 4 。

大内文化の隆盛は、単に京都の洗練された文化を受動的に蓄積したものではなく、中国、朝鮮、さらにはヨーロッパからの国際的な影響を積極的に取り込み、キュレーションするプロセスを経て、山口独自の文化的な統合を生み出した。これは意図的な文化政策の存在を示唆している。義隆がキリスト教の布教を許可した決断 4 は、知的好奇心や寛容さだけでなく、ポルトガルとの南蛮貿易を促進し、西欧の知識や物品(鉄砲など)を獲得するという実利的な動機も背景にあったと考えられる。これは、大内氏の既存の国際商業への注力と合致する。

対外貿易の独占から得られた莫大な富 2 は、大内氏の軍事力と文化的な成果の両方を可能にする決定的な要因であった。しかし、この経済的基盤は、 彼らを他勢力の標的とし、また資源配分を巡る内部の対立や慢心を生んだ可能性もある。 「西の京」を創造するという行為そのもの 3 は、大内氏が単なる地方の覇者以上の存在、すなわち衰退しつつあった足利幕府や戦乱に疲弊した京都に代わる正統な権威としての地位を確立しようとする野心の表明と解釈できる。

表2:大内義隆の領国と勢力範囲(最盛期)

|

項目 |

詳細 |

典拠 |

|

中核的領国 |

周防国、長門国 |

2 |

|

守護代支配/重要影響下 |

石見国、安芸国、備後国、豊前国、筑前国 |

2 |

|

主要貿易港 |

博多(係争あり)、その他領内の港 |

|

|

経済的影響圏 |

日明貿易・日朝貿易の掌握・独占 |

2 |

|

文化的中心 |

山口 |

3 |

V. 軍事行動と潮目の変化

A. 継続的な拡大と地域的対立

義隆の治世初期は、父祖伝来の領土拡大政策が継続され、特に北九州における覇権確立が目指された。豊後の大友氏や肥前の少弐氏は、大内氏にとって長年の宿敵であり、貿易路の確保や生産性の高い州の支配を巡って、絶え間ない抗争が繰り広げられた 2 。天文年間初頭には、少弐氏を破り、大友氏と一時的な和睦を結ぶなど、北九州における大内氏の優位を確立したかに見えた 7 。

B. 運命を決した月山富田城の戦い

天文11年(1542年)、義隆は宿敵である出雲の尼子晴久を打倒すべく、自ら大軍を率いて出雲国へ侵攻し、尼子氏の本拠地である月山富田城を包囲した 10 。この遠征には、毛利元就をはじめとする安芸・周防・石見の国人衆も従軍していた 11 。大内軍の兵力は約4万5千、対する尼子軍は約1万5千と、数においては大内方が圧倒的に優勢であった 10 。

しかし、月山富田城は天然の要害であり、尼子軍は巧みな籠城戦術とゲリラ的な兵站攻撃で大内軍を苦しめた 10 。さらに、戦況が膠着する中で、大内方についていた三刀屋氏などの山陰の国人領主たちが尼子方に寝返るという事態が発生し、大内軍は窮地に陥った 10 。天文12年(1543年)、大内軍は総崩れとなり、義隆は命からがら山口へ撤退した 11 。

C. 月山富田城敗北の余波

この月山富田城での大敗は、大内氏にとって単なる一戦闘の敗北以上の深刻な影響をもたらした。まず、多くの将兵を失い、大内氏の軍事的な威信は大きく揺らいだ。特に、義隆が寵愛し、養嗣子としていた大内晴持が撤退中に不慮の事故で死去したことは、義隆個人にとって計り知れない打撃であった 11 。

この敗戦と晴持の死を境に、義隆は政治や軍事に対する意欲を急速に失い、文化的な活動にますます傾倒していったと多くの史家は指摘している 11 。一方で、この敗北は尼子氏の勢力回復を助長し、尼子晴久の下で尼子氏はその最盛期を迎えることとなった 11 。

月山富田城の戦役における敗北は、単なる軍事的な損失に留まらず、大内氏の不敗神話と義隆個人の権威に対する決定的な打撃であった。この威信の失墜は、陶晴賢のような家中の不満分子を勢いづかせた可能性が高い。また、戦役中に同盟国であった国人領主たちが裏切ったという事実は 10 、戦国時代の同盟関係がいかに流動的で日和見的であったかを物語っている。これは、大内氏の広範な地域支配が、必ずしも深い忠誠心に基づいたものではなく、強制的な関係性の上に成り立っていた部分があり、その権力構造が見かけよりも脆いものであったことを示唆している。

養嗣子である晴持の死 11 は、軍事的な屈辱と相まって、義隆に深刻な心理的危機を引き起こし、彼を戦国政治の厳しい現実から、より制御可能で美的に満足のいく文化の世界へと退避させた可能性がある。これは単に「興味を失った」というよりも、むしろ一種の防衛機制であったかもしれない。

この戦役には大内方として毛利元就も参加しており、彼自身の困難な撤退経験は 11 、大内氏と尼子氏双方の能力に関する貴重な洞察を彼に与えた。この経験は、彼が後に中国地方で覇権を握るための戦略を練る上で、間違いなく役立ったであろう。大内氏の失敗は、期せずして、彼らの後の地域支配における後継者の育成に貢献したと言える。

VI. 不和の萌芽:内部対立と義隆の変化

A. 大内家臣団における派閥の形成

月山富田城での敗北以降、大内家臣団内部では、徐々に二つの主要な派閥が形成されていった。一つは、軍事力による勢力拡大と伝統的な武士の価値観を重んじる武断派であり、その筆頭が陶隆房(後の晴賢)であった 16 。もう一つは、文化的発展、外交、中央集権的な行政を重視する文治派であり、相良武任がその中心人物と目されていた 16 。

義隆は、月山富田城の敗戦後、次第に文治派と相良武任を重用するようになったとされる 6 。この変化は、武断派、特に陶晴賢にとって、自らの影響力と大内氏の武家としての優先順位が軽んじられていると感じさせ、強い疎外感と不満を抱かせる結果となった 16 。

B. 主要家臣とその役割

- 陶晴賢(隆房): 陶興房の子であり、大内氏譜代の重臣。優れた軍事指揮官として知られ 15 、若年期には義隆の寵愛を受け、軍事面で重用されたと言われる。一部の史料では衆道(男色)の関係にあったとも示唆されているが、これは議論の余地があり、誇張された可能性もある 6 。しかし、相良武任の台頭と義隆の文治傾倒により、自身の立場が脅かされていると感じていた 16 。

- 相良武任: 義隆にその行政手腕と文化的素養を認められ、重用された文治派の官僚 16 。彼の急速な出世は、陶氏のような譜代の武功派家臣からの強い嫉妬と反発を招いた 16 。一時は陶らの圧力により失脚したが、後に義隆によって再登用され、これが両派の対立をさらに激化させた 17 。

- 内藤興盛: 長門国守護代を務める有力な重臣 18 。陶晴賢と義隆の対立が深まる中で、その動向が注目された。当初、陶晴賢は義隆の統治を「是正」する計画に内藤興盛を引き込もうとしていた 17 。一部には、内藤興盛は義隆の官位への執着やキリスト教への寛容な態度に批判的であったとの見方もある 19 。

- 杉重矩: 豊前国守護代。彼もまた大内氏の重要な家臣であった 17 。陶晴賢の不穏な動きを義隆に注進したが、聞き入れられなかったとされる 17 。しかし、最終的には陶晴賢の挙兵に同調したと見られている 20 。

C. 義隆の態度の変化と評価

月山富田城の敗戦以降、義隆はますます文化的な活動に没頭し、和歌や公家風の生活様式に耽溺したと非難されることが多い 16 。束帯を着用し牛車に乗るなど、貴族趣味にふける姿が伝えられている 6 。一部には、こうした文化への傾倒が重税につながり、領民を苦しめたとの指摘もある 21 。

しかし、これに対しては反論もある。義隆の文化志向は大内氏の伝統に沿ったものであり、彼の行政政策はむしろ大名権力の強化を目指したものであったという見方である 6 。また、彼が家臣たちに与えた官位は自称ではなく、朝廷に奏請して正式に下賜されたものであり、これは彼の正統性と財力を示すものであった 6 。「文弱」という評価は、武断派の史観や後世の軍記物語による偏った解釈である可能性も否定できない 6 。

大内家中の武断派と文治派の対立は、単なる政策上の意見の相違に留まらず、伝統的な世襲の軍事エリート(陶氏など)の分散した権力と、大名が個人的に忠実な文官(相良氏など)を通じて権力を中央集権化しようとする試みとの間の根本的な衝突を反映していた。義隆の文治派への傾倒は、陶氏のような人物にとって既存の秩序への脅威と映ったであろう。

義隆が統治を「怠った」という非難は、誤解または誇張である可能性がある。彼の「文書主義」による行政 8 や文官を通じた権力強化の試み 6 は、積極的ではあったが、おそらく次第に不人気となった統治スタイルを示唆している。「怠慢」という物語は、武断派が自らのクーデターを正当化するために広めた可能性も考えられる。

義隆と陶晴賢の間の複雑な個人的関係 6 は、純粋な主従関係や後援関係であれ、あるいは恋愛感情を伴うものであれ、彼らの政治的路線が分岐した際に、双方の裏切りと苦渋の念を増幅させた可能性が高い。純粋に政治的な意見の相違であれば対処可能であったかもしれないが、感情的な側面が加わったことで、亀裂は修復不可能なものになったのかもしれない。

内藤興盛や杉重矩のような上級家臣が、対立を効果的に調停したり、警告を受けても義隆を断固として支持したりすることができなかったという事実は 17 、大内指導部最高レベルにおけるコミュニケーションと信頼の著しい崩壊、あるいは義隆の立場がもはや維持不可能であるという彼ら自身の計算された判断を示している。

表3:大内家臣団と大寧寺の変における主要人物

|

人物名 |

派閥/役割 |

義隆への態度/大寧寺の変での行動 |

典拠 |

|

大内義隆 |

大内氏第31代当主 |

クーデターの標的。大寧寺に逃れ自刃。 |

1 |

|

陶晴賢 (隆房) |

武断派筆頭 |

反乱の首謀者。義隆の文治政治と相良武任重用に不満を抱き挙兵。 |

15 |

|

相良武任 |

文治派筆頭 |

義隆に重用される。陶晴賢の強い反感を買う。逃亡後、殺害または自刃。 |

16 |

|

内藤興盛 |

長門守護代、有力重臣 |

当初陶に同調。義隆の救援要請を拒否。最終的に陶晴賢に加担。義隆の政策に独自の不満を持っていた可能性も。 |

18 |

|

杉重矩 |

豊前守護代 |

義隆に陶の不穏な動きを警告するも無視される。変に際しては陶方に加わる。後に陶晴賢により殺害。 |

17 |

|

冷泉隆豊 |

義隆側近 |

義隆に忠誠を尽くし、大寧寺にて殉死。介錯を務めた可能性あり。 |

17 |

|

大内晴持 |

義隆の養嗣子 |

月山富田城敗走中に死去(変以前だが義隆に大きな影響)。 |

11 |

|

大内義長 |

義隆の養子(大友晴英) |

義隆死後、陶晴賢により傀儡の当主として擁立される。 |

3 |

VII. 大寧寺の変:裏切り、終焉、そして大内氏の没落

A. 陶晴賢の反乱

天文20年(1551年)9月、陶晴賢は、内藤興盛や杉重矩など他の不満分子からの支持を取り付け、ついにクーデターを決行した 4 。晴賢が掲げた大義名分は、義隆の悪政、文化遊興への耽溺、相良武任への偏重、そして武士階級の軽視であった 16 。一部の史料によれば、晴賢は当初、義隆を隠居させ、その子である義尊に家督を継がせることを目的としていたともされる 17 。

B. 義隆の最期の日々

義隆は、裏切りの規模を信じようとしなかったのか、あるいは不意を突かれたのか、山口からの逃亡を余儀なくされた 17 。彼は同盟者や家臣に助けを求めたが、内藤興盛や杉重矩らは既に陶方に加わっており、その試みは失敗に終わった 20 。これは義隆がいかに孤立していたかを物語っている。最終的に義隆は、長門国深川の大寧寺に逃げ込んだ 4 。

C. 大寧寺における自刃

陶晴賢の軍勢に包囲され、逃亡や救援の望みも絶たれた義隆は、天文20年9月1日(西暦1551年9月30日)、大寧寺において自刃を遂げた。享年45であった 6 。側近であった冷泉隆豊らが殉死し、隆豊が介錯を務めたとも伝えられる 17 。この混乱の中で、義隆に随行していた多くの家臣や、たまたま山口に滞在していた公家たちも命を落とした 17 。義隆の嫡男であった義尊も捕らえられ、間もなく殺害され、これにより大内氏の正統な血筋は事実上断絶した 17 。

D. 内藤興盛と杉重矩の役割再考

内藤興盛は、義隆からの救援要請を拒絶し、最終的に陶晴賢に与した 20 。大寧寺が位置する長門国で強い影響力を持つ彼のこの決断は、義隆にとって致命的であった。一部の研究では、内藤は陶を利用した、あるいは義隆の朝廷傾倒やキリスト教政策に独自の不満を抱いていた可能性も示唆されている 19 。

杉重矩は、義隆に陶の危険性を警告していたにもかかわらず 17 、最終的には反乱に加わった 17 。しかし、彼と陶晴賢の同盟は長くは続かなかった。陶晴賢は、自らの権力基盤を固め、責任を転嫁する目的があったのか、天文21年(1552年)に杉重矩を自害に追い込んだ 17 。

E. 直後の影響と大内氏の衰退

陶晴賢は、義隆の甥(大友宗麟の弟)にあたる大友晴英を大内義長として擁立し、傀儡の当主とした 3 。しかし、大寧寺の変は、独立した勢力としての大内氏の実質的な終焉を意味した 3 。大内氏の領国は混乱に陥り、貿易や地域への影響力は急速に失われた 25 。西日本に生じたこの権力の空白は、やがて毛利元就の台頭を促すことになる。元就は天文24年(1555年)の厳島の戦いで陶晴賢を破り、最終的に大内氏の旧領を併合していった 3 。

義隆の没落の速さと完全さは、陶晴賢の陰謀が非常によく計画され、主要な軍事的人物たちの間で広範な支持を得ていたか、あるいは義隆が不満の深さを察知できないほど深刻に孤立していたことを示唆している。義隆の嫡男、義尊の殺害 17 は、陶晴賢による冷酷だが戦略的に必要な一手であり、大内氏正統の血筋を断つことで、忠臣たちの抵抗の結集点を排除する目的があった。

大寧寺の変の影響は、大内領をはるかに超えて波及した。日明貿易の混乱 25 、西日本の勢力図の再編(毛利氏の台頭) 3 、そして重要な庇護者を失い、多くの公家が殺害された朝廷への打撃 17 など、その影響は広範囲に及んだ。特に朝廷は、財政的支援者を失っただけでなく、儀式の遂行に必要な人材や知識の断絶という深刻な事態に直面した 19 。これは、大内氏が単なる地方権力ではなく、その崩壊が国家的、国際的な波紋を広げたことを示している。

クーデターに加担した杉重矩を、後に陶晴賢が殺害したという事実は 17 、新体制内部に固有の不安定さと猜疑心が存在したことを露呈している。クーデターの画策者たちは、権力闘争や潜在的なライバルの排除、あるいは知りすぎた者の口封じのために、しばしば互いに牙を剥くものである。

VIII. 大内義隆:人物、統治、そして遺産の評価

A. 人物像

大内義隆は、知性的で洗練された文化人であり、芸術、文学、学問に深い関心を寄せていた 6 。古典的な伝統や宮廷文化を重んじる「復古主義的」な精神の持ち主であったとも言われる 6 。治世初期には軍事や領国経営において有能さを示したが 6 、後年には文化活動に没頭し統治を疎かにしたとして、「文弱」との批判も受けている 6 。ただし、大内氏の歴代当主は元来文化的な素養が高く、義隆の従二位という官位は武士としては破格であり、彼自身が公家的な存在であったとも言える 6 。

陶晴賢の不穏な動きに関する警告を軽視したとされる点 17 は、過信や家臣団との意思疎通の欠如を示唆しているかもしれない。若き日の陶晴賢への深い寵愛の逸話 6 や、フランシスコ・ザビエルが男色を批判した際に激怒したとされる話(ただし、ザビエル自身の書簡では義隆は丁寧に応対したと記されており、この逸話は後のフロイスの記述に基づく誇張の可能性もある) 6 、さらには縁起の良い名をつけた架空の家臣に官位を与えたという遊び心を示す逸話 6 などは、彼の多面的な性格を垣間見せる。

B. 統治と行政能力の評価

義隆は、大内氏の伝統である「文書主義」による洗練された行政システムを維持、発展させた 8 。文治派の官僚を登用することで大名権力の強化を図ったが、これは一方で譜代の武断派有力家臣の反感を招く結果となった 6 。経済面では、対外貿易を巧みに管理・独占し、領国の文化的・軍事的活動の財源とした 2 。また、奢侈禁止令や徴税に関する法令を発布するなど、保守的な政策も見られる 6 。宗教政策においては、仏教寺院や神社を手厚く保護したほか、特筆すべきはキリスト教の布教を許可した点である 4 。

C. 文化的遺産:大内文化の永続的影響

義隆の治世下で、山口は「西の京」として文化的に爛熟期を迎え 3 、その遺産は今日にも色濃く残っている。大内版の出版、雪舟による庭園作庭(常栄寺など)、瑠璃光寺五重塔に代表される寺社建築などは、大内文化の高さを物語る 4 。フランシスコ・ザビエルの受容は、日本における西洋文化とキリスト教導入の初期の重要な一歩となった 4 。山口祇園祭や七夕ちょうちん祭り、大内塗といった伝統行事や工芸品も、大内氏の時代に起源を持つか、あるいは大きく発展したものであり、その文化的な影響力の大きさを今に伝えている 4 。

D. 同時代および後世の歴史的評価

存命中は、文化人や僧侶からはその庇護に対して「末世の道者」と称賛され、近隣の武将たちからは畏怖されていた 6 。しかし、後の軍記物語などでは、文化に耽溺し国を滅ぼした文弱な君主として描かれることが多い 6 。

近年の研究では、より多角的で繊細な評価が試みられている。 彼の文化的功績や行政努力を認めつつ、その没落に至った複雑な政治的・社会的要因を分析する動きが見られる 6 。例えば、内藤興盛のような人物の重要性が見直され、大寧寺の変が朝廷に与えた深刻な影響が指摘されるなど、義隆が単なる地方の雄ではなく、国家的な重要性を持つ人物であったことが示唆されている 19 。『大内氏実録』や『陰徳太平記』といった史料が、これらの評価形成に影響を与えてきたことも考慮に入れる必要がある 27 。

義隆の「復古主義的」な傾向 6 と宮廷文化への深い傾倒は、他の戦国大名の純粋な武力とは異なる、独自の正統性と権威を創造しようとする試みであったかもしれない。高度な文化と朝廷との緊密な関係を体現することで、彼は単なる地方の武将を超えた地位を確立しようとした可能性がある。これが、彼が公式の朝廷の官位に強くこだわった理由の一つかもしれない。

義隆に関する相反する描写、すなわち有能な初期の統治者対後の退廃的な耽美主義者という像は、彼自身の真の変化だけでなく、歴史的資料の偏向も反映している可能性がある。武勇を重んじる軍記物語は、彼の文化への集中を不均衡に批判したかもしれないし、文化や宗教界からの記録はそれを称賛したかもしれない。

文官を通じた権力集中という義隆の政策 6 は、大名の視点からすればより大きな統制を求める理解可能な動きであったが、陶氏のような強力で半自律的な武家勢力の既得権益と真っ向から対立した。大内統治のあり方を巡るこの根本的な対立は、義隆が一方の側を決定的に支持した時点で、暴力的な衝突がほぼ避けられないものであったのかもしれない。

悲劇的な終焉と家の没落にもかかわらず、義隆がフランシスコ・ザビエルを歓迎した決断 4 は、日本の歴史に不均衡に大きな影響を与え、大内氏が消滅した後も長く続いた西洋の影響、宗教思想、文化交流の重要な初期の窓口を開いた。この一つの行動は、彼の多くの軍事作戦よりも永続的な国家的・国際的な影響を残した。

IX. 結論:大内義隆の物語が残す永続的な共鳴

A. 義隆の治世の総括

大内義隆の治世は、山口を中心とした大内文化の黄金期を現出し、対外貿易による経済的繁栄を享受し、初期には軍事的成功も収めた。しかし、月山富田城での大敗を契機として、家中の不和が顕在化し、義隆自身の優先順位の変化も相まって、最終的には重臣陶晴賢による大寧寺の変という悲劇的な結末を迎えた。

B. 複雑にして悲劇的な人物

義隆は、高度に洗練された文化人であり、領国の繁栄を築いた統治者であった一方で、戦国時代の奸計渦巻く政治的潮流を乗りこなすことに失敗し、自らの死と一族の滅亡を招いた。この二面性が、彼の歴史的評価を複雑なものにしている。

C. 大内氏の没落とその広範な影響

大内氏という一大戦国勢力の終焉は、西日本の勢力図を塗り替え、毛利氏の台頭を決定づけた。また、日明貿易など国際交易や文化交流にも一時的な混乱をもたらした 25 。山口が文化の中心地としての地位を失い、朝廷が有力な庇護者を失ったことも、その影響の大きさを物語っている 19 。特に、大寧寺の変における公家や朝廷関係者の犠牲は、暦作成の知識の喪失や朝廷儀式の遂行困難など、朝廷機能の低下に繋がったと指摘されている 25 。

D. 歴史的意義に関する最終考察

大内義隆の物語は、戦国時代の輝かしさ、残忍さ、そして固有の不安定さを力強く示すものとして、今日なお我々の関心を惹きつける。彼の生涯は、壮大な文化的達成の可能性と、突如として訪れる暴力的な政治的崩壊という、この時代の両極端を内包している。彼の遺産は、文化、経済、軍事力、そして個人の指導力が、歴史的結果を形成する上でいかに複雑に絡み合っているかを我々に思い起こさせる。

大内氏の没落は、単に一つの大名家の終焉を意味するだけでなく、戦国時代において、いかに確立され洗練された勢力であっても、内部の結束を維持し、生き残りのために要求される冷酷な現実主義に適応できなければ脆弱であることを象徴している。彼らの文化的な輝きは、最終的には政治的現実から彼らを守ることはできなかった。

大内義隆の物語はまた、指導者が、特に武力による警戒が求められる時代において、中核となる軍事支援基盤の主要な関心事や権力構造から乖離することの潜在的な危険性についての教訓ともなっている。

大内氏の崩壊によって生じた権力の空白は、毛利氏のような新たな勢力の台頭を直接的に可能にし 3 、戦国時代のダイナミックな「食物連鎖」的政治状況を明らかにしている。一つの大家の終焉が、しばしば他家の隆盛のための肥沃な土壌を提供したのである。

引用文献

- 山口県の歴史【第1回|中世編】大内氏-毛利氏~中世史から見えた、近代の先鋭的な政治力 https://discoverjapan-web.com/article/46435

- 大内義隆 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86/

- 大内氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%B0%8F

- 山口市観光情報サイト 「西の京 やまぐち」 山口の基礎を築いた大内氏 https://yamaguchi-city.jp/history/ouchi.html

- 大内盛見・仏教に深く帰依した文武の人 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/ouchi-morimi/

- 大内義隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86

- 大内義隆(オオウチヨシタカ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86-17848

- 実は、この書状は、大内氏の権力中枢で領国経営に携わった経験を持つ筆者が、毛利氏当主に内々に宛てた答申書 六九 https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F10337693&contentNo=1

- 山口市観光情報サイト 「西の京 やまぐち」 大内氏関連年表 https://yamaguchi-city.jp/history/ouchi_chronology.html

- 月山富田城の戦い古戦場:島根県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/gassantodajo/

- 月山富田城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 日本史の基本112(25-2 宣教師の布教活動) https://ameblo.jp/nojimagurasan/entry-12276137133.html

- 大内義隆(おおうち よしたか) 拙者の履歴書 Vol.157~文雅と戦の狭間に生きて - note https://note.com/digitaljokers/n/n213f8e065d51

- 【大内義隆①】ザビエルも驚愕するほど、強大だった大内家。 https://aeroporto-tokyo.com/oouti-yoshitaka1/

- 陶晴賢-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44320/

- 陶晴賢は何をした人?「謀反を起こして大内家を乗っ取るも疑心暗鬼で自滅した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/harukata-sue

- 大寧寺の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AF%A7%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89

- 7 大内氏の滅亡 http://miyako-museum.jp/digest/pdf/toyotsu/4-3-3-7.pdf

- 【独占取材 in USA】大寧寺の変の新説を語るートーマス・コンラン教授 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9DEa3KLY0uk

- 大内氏の滅亡 https://ouchi-culture.com/discover/discover-244/

- 大内義隆は何をした人?「京文化と公家に憧れるあまりやっぱり内乱を起こされた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/yoshitaka-ouchi

- 第13話 大寧寺の変(後) 当主義隆の栄光 - 龍造寺家の御家騒動(浜村心(はまむらしん)) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16816927859143119156/episodes/16816927861281870328

- 杉重矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E9%87%8D%E7%9F%A9

- 陶晴賢と冷泉隆豊/大寧寺の変 https://ameblo.jp/shokuikudekirumon/entry-12864736953.html

- 大内義隆の遷都計画 - Thomas Conlan https://tconlan.scholar.princeton.edu/document/63

- 大内義隆主催の和歌会の短冊 @ 手鑑『仮御手鑑』: こどもと本ジョイントネット21・山口 https://blog.canpan.info/jointnet21/archive/1345

- 大内氏について(改訂版)(調べ方案内 No.5) - 山口県立山口図書館 https://library.pref.yamaguchi.lg.jp/how_to_investigate/ouchi/

- (1) 拙稿「幕長戦争期におけるイギリス新聞の分析―イギ リス国内の認識を視点として―」『大島商船高等専門学 - (10) 前掲 Publications List. British Newspapers 1800-1900. https://tconlan.scholar.princeton.edu/document/42