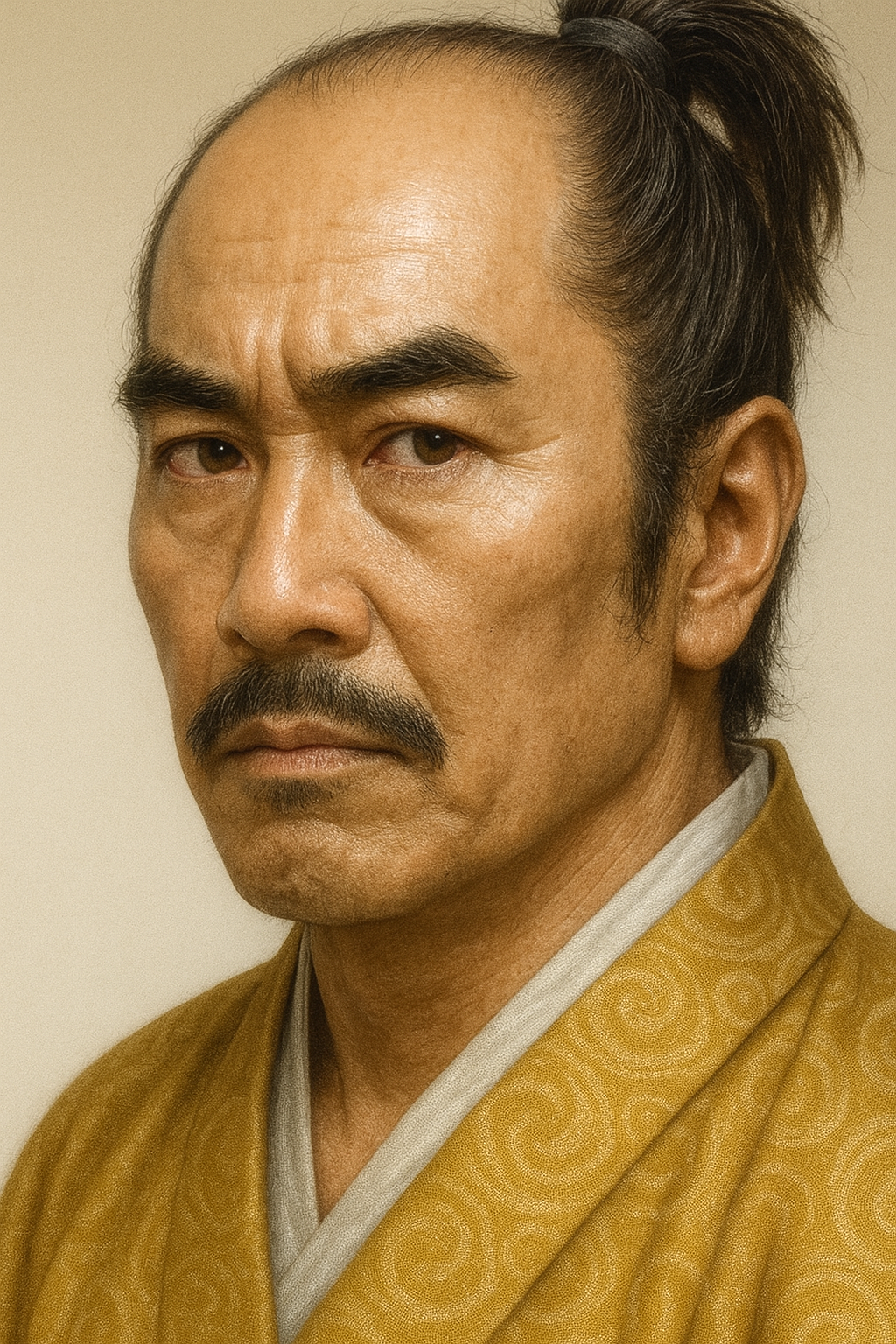

大友親治

大友親治は、内乱と大内氏の介入から大友氏を救い、戦国大名への転換を主導した英主。勘合貿易で経済基盤を確立し、外交と統治機構整備で大友氏繁栄の礎を築く。

大友親治の研究:守護大名から戦国大名への転換を主導した中興の英主

序章:戦国大名・大友氏の礎を築いた「中興の英主」、大友親治

導入:大友宗麟の祖父、過小評価された転換期の指導者

大友親治(おおとも ちかはる、寛正2年/1461年 – 大永4年/1524年)は、日本の戦国時代史において、しばしばキリシタン大名として名高い第21代当主・大友宗麟(義鎮)の祖父として言及されるに留まることが多い 1 。しかし、彼の歴史的役割を単なる過渡期の当主として位置づけることは、大友氏の発展過程を見誤ることに繋がる。本報告書は、大友親治を、一族滅亡の危機から脱し、守護大名から戦国大名へと飛躍するための決定的礎を築いた「中興の英主」として再評価することを目的とする。

親治の治世は、兄である第16代当主・大友政親と、その子である第17代当主・大友義右の父子相克に端を発する内乱の収拾から始まった 3 。この危機を乗り越えた後も、宿敵・大内氏との熾烈な覇権争い、室町幕府中央の政変への巧みな介入、そして勘合貿易による新たな経済基盤の確立など、彼が直面し、そして克服した課題は、大友氏の歴史における一大転換点を画するものであった 5 。

本報告書の目的と構成

本報告書は、大友親治の生涯と功績を、以下の四つの柱から多角的に分析する。すなわち、 第一章「家督相続の経緯」 、 第二章「領国経営」 、 第三章「外交戦略」 、そして**第四章「文化的側面」**である。これらの分析を通じて、彼が如何にして守護大名家が抱える構造的脆弱性を克服し、次代の繁栄への道筋をつけたかを解明する。分析にあたっては、近年の鹿毛敏夫氏、外山幹夫氏、八木直樹氏らによる大友氏研究の成果を積極的に参照し、史料に基づいた客観的な考察を行う 7 。

第一章:大友家の内訌と親治の台頭 ― 権力掌握への道

親治が権力の座に就く以前、大友家は深刻な内部対立と外部からの干渉により、崩壊寸前の危機に瀕していた。本章では、その危機の構造を明らかにし、混乱の中で親治がいかにして家中の主導権を確立したかを検証する。

第一節:守護大名大友氏の構造的脆弱性

大友氏の危機は、政親・義右父子の個人的な対立のみに起因するものではなく、守護大名としての構造的な問題を内包していた。

第一に、南北朝時代以来、大友氏の家督は第9代当主・氏継の系統と第10代当主・親世の系統が交互に継承する「両統迭立」の慣行が存在した 12 。この制度は一族内の権力闘争の火種を常に内包しており、第15代当主・親繁の代で嫡子単独相続への転換が図られたものの、その基盤は依然として脆弱であった 15 。

第二に、応仁の乱以降、田原氏や佐伯氏といった領内の有力国人領主層が、幕府奉公衆となるなど自立性を高め、大友宗家による領国一円支配の試みと対立するようになっていた 16 。宗家と国人との間の緊張関係は、家督争いの際に国人層を分裂させ、内乱をより深刻化させる土壌となっていたのである。

第二節:政親・義右父子の対立と大内氏の介入

第15代当主・親繁の死後、家督を継いだ長男の政親と、その子である義右の関係は、外部勢力の介入によって破滅的な対立へと発展した 3 。義右の母が大内教弘の娘であったことから、周防・長門を本拠とする大内氏は大友家の内政に深く干渉する足掛かりを得た 20 。

この父子対立を決定的に煽動したのが、第13代当主・親綱の六男である大聖院宗心(大友親実)であった 3 。彼は大内義興を後ろ盾とし、政親・義右父子の離間を画策、大友家中の混乱を助長した 16 。さらに、明応2年(1493年)に中央で発生した「明応の政変」において、政親が新将軍・足利義澄(細川政元派)を、義右が大内義興と共に前将軍・足利義稙を支持したことで、父子の対立は幕府の分裂と直結し、修復不可能な段階に至った 16 。

この骨肉の争いは、明応5年(1496年)に悲劇的な結末を迎える。まず、当主の義右が急死。病死とされているが、対立していた父・政親による毒殺の噂が流れたことが、公家・近衛政家の日記にも記されている 20 。そのわずか一ヶ月後、今度は父の政親が、義右の死を口実に攻め込んできた大内義興によって長門国で自刃に追い込まれた 18 。相次ぐ当主の死により、大友宗家は滅亡の危機に立たされたのである。

第三節:「御所辻の乱」と家督継承

権力の真空状態と内乱の危機に対し、立ち上がったのが政親の弟・親治であった。彼は親繁の五男であり、当初は家督相続の可能性が低く、肥後国の瑞光寺で出家していたが、後に還俗して兄らを補佐していた 6 。

政親・義右の死後、大聖院宗心派や大内氏に与する勢力が蜂起するが、親治は直ちに軍事行動を起こし、これを鎮圧した 4 。この戦いは「御所辻の乱」として知られる 13 。合戦の具体的な場所や経緯については不明な点が多いが、『宇佐・永弘文書』には「両方で五百人ほど討たれた」と記されており、親治が大規模な武力行使によって反対派を制圧し、実力で家中の混乱を収拾したことが窺える 13 。この勝利により、親治は大友家の実権を完全に掌握した。

彼は自らが当主となるのではなく、嫡男の親匡(後の義長)を第19代当主として擁立し、自らは後見人として、事実上の最高権力者として君臨することになる 22 。この一連の動きは、単なる家督相続ではなく、崩壊寸前の組織を立て直し、反対派を粛清して権力を掌握するという、クーデターに近い性質を帯びていた。親治のこの決断と行動がなければ、大友氏は大内氏に吸収されるか、有力国人によって分裂・解体されていた可能性は極めて高い。彼の台頭は、大友氏の「延命」と「再生」の決定的な分岐点であった。

表1:大友親治 関係人物相関図

|

関係性 |

人物名 |

備考 |

|

大友家(親繁流) |

大友親繁 |

15代当主。親治の父 25 。 |

|

|

大友政親 |

16代当主。親治の兄。義右の父 19 。 |

|

|

大友親治 |

18代当主 (実質的指導者)。親繁の五男 6 。 |

|

|

大友義右 |

17代当主。政親の子、親治の甥。母は大内氏出身 20 。 |

|

|

大友義長 |

19代当主。親治の子 23 。 |

|

大友家(親綱流) |

大友親綱 |

13代当主。政親・親治の伯父 21 。 |

|

|

大聖院宗心(親実) |

親綱の六男。親治の家督継承に反対し、大内氏と結ぶ 12 。 |

|

大内氏 |

大内教弘 |

大内氏当主。義右の外祖父 20 。 |

|

|

大内義興 |

大内氏当主。義右の従兄弟。宗心を支援し、大友家に介入 2 。 |

|

室町幕府 |

足利義稙(義材) |

前将軍。大内義興が擁立 2 。 |

|

|

足利義澄(義高) |

新将軍。細川政元が擁立。親治が連携 2 。 |

|

|

細川政元 |

管領。明応の政変を主導。親治が連携 5 。 |

第二章:戦国大名への道程 ― 親治の領国経営

権力を掌握した親治は、守護大名家の旧弊を打破し、中央集権的な戦国大名領国制を構築するための体系的な改革に着手した。その政策は、権力基盤の強化、経済政策、統治機構の整備という三つの側面に大別できる。

第一節:権力基盤の強化策 ― 人と組織の掌握

親治は、人的ネットワークの再構築を通じて、大名への権力集中を推し進めた。

第一に、血縁者を戦略的に配置した。次男・元載を大友庶家の名族である戸次氏の養子とし 22 、異母弟・親常を日田氏に入嗣させるなど 22 、一門を領内の要衝に配置することで、有力国人を宗家の統制下に組み込むことを図った。これは、大名家を頂点とするピラミッド型の支配構造を目指す明確な意志の表れであった。

第二に、偏諱(へんき)の授与を積極的に活用した。自身の名の一字「治」を家臣に与えることで、擬制的な主従関係を構築し、忠誠心を高めた。以下の表に示すように、その対象は豊後国内の譜代家臣に留まらず、筑後国の蒲池氏など、広範囲に及んでおり、親治の権威が国境を越えて浸透していたことを示している。

表2:大友親治から偏諱を賜った主要家臣一覧

|

家臣名(読み) |

出自・一族 |

備考 |

|

臼杵 治直(うすき はるなお) |

豊後臼杵氏 |

臼杵長景の叔父 6 。 |

|

雄城 治景(おぎ はるかげ) |

豊後大神氏支流雄城氏 |

大友氏加判衆(最高幹部) 6 。 |

|

蒲池 治久(かまち はるひさ) |

筑後蒲池氏 |

筑後の有力国人 6 。 |

|

大野 治基(おおの はるもと) |

豊後大神氏支流大野氏 |

豊後の在地領主 6 。 |

|

賀来 治綱(かく はるつな) |

豊後大神氏支流賀来氏 |

柞原八幡宮大宮司 6 。 |

|

田尻 治種(たじり はるたね) |

筑後田尻氏 |

田尻鑑種の祖父 6 。 |

|

古庄 治重(ふるしょう はるしげ) |

豊後古庄氏 |

田染荘政所 6 。 |

出典: 6

第二節:経済政策と財政基盤の確立 ― 貿易利権の獲得

親治の功績の中で、特に画期的であったのが、日明勘合貿易への本格的な参入である 5 。当時、勘合貿易の主導権は宿敵・大内氏が掌握しており、その莫大な利益は大内氏の強勢を支える源泉となっていた 28 。

親治は、後述する外交戦略によって将軍・足利義澄の支持を取り付け、文亀元年(1501年)に正式な勘合(貿易許可証)の獲得に成功する 5 。『大友家文書録』によれば、この勘合獲得には莫大な献金が必要だったと推測されるが、それ以上に貿易がもたらす利益は大きかった 5 。日本産の硫黄、銅、刀剣などを輸出し、明銭(永楽通宝)や生糸、書物などを輸入するこの貿易は、大友氏に巨大な富をもたらした 31 。

この経済的自立は、荘園からの年貢収入に依存する旧来の守護大名からの脱皮を意味し、戦国大名として不可欠な軍備の増強や家臣への恩賞を可能にする財政的屋台骨となった 5 。親治が築いたこの経済基盤は、後の宗麟時代における南蛮貿易による繁栄の先駆けとなったのである。

第三節:統治機構の整備 ― 領国支配の深化

親治は、領国を直接的かつ集権的に支配するための統治機構の整備にも注力した。

大友氏は鎌倉時代の仁治3年(1242年)に「府中法」と呼ばれる独自の分国法を制定しており、法に基づく領国支配の伝統を有していた 34 。親治もこの伝統を継承し、本拠地・府内における統治の安定化を図ったと考えられる。

さらに、外山幹夫氏の研究によれば、大友氏は豊後国内の荘園・郷村単位に「政所(まんどころ)」と呼ばれる地域支配機構を設置していた 9 。親治とその子・義長の代に、この政所が分国統治の末端機構として本格的に整備され、大名が国人領主を介さずに領民を直接把握・支配する体制が強化された 34 。

また、政治・経済の中心地である府内(現在の大分市)の都市整備も進められた。大友氏館を中心とした府内は、親治の治世下でその基礎が固められ、後の宗麟の時代に国際貿易都市として発展する下地が作られたのである 34 。親治の諸政策は、個別に行われたのではなく、人事・経済・行政が相互に連関する体系的な国家建設であった。彼は、後の宗麟が展開する広域支配のオペレーティングシステムを構築した、まさに「アーキテクト(設計者)」であったと評価できる。

第三章:激動の北九州 ― 親治の外交戦略

親治は、複雑に絡み合う国内・国際情勢の中で、卓越した外交手腕を発揮し、大友家の存続と発展を図った。その戦略は、宿敵・大内氏、分裂する中央政権、そして九州の在地勢力という三者に対する、多角的かつ現実的なアプローチに特徴づけられる。

第一節:宿敵・大内義興との角逐 ― 北九州の覇権争い

親治の家督掌握後も、北九州の覇権を巡る大内義興との対立は続いた。義興は依然として大聖院宗心を擁立し、大友家の家督問題に介入しようと試みた 2 。これに対し親治は断固として対抗し、文亀元年(1501年)から3年(1503年)にかけて、豊前・筑前国の各地で大内軍と激しい攻防を繰り返した 6 。

軍事衝突だけでなく、親治は義興の弟・尊光(高弘)を還俗させて大内家の家督を継がせようとする謀略を仕掛けるなど、外交的な揺さぶりもかけたが、これは失敗に終わっている 26 。

しかし、永正5年(1508年)に大内義興が前将軍・足利義稙を奉じて上洛するという中央情勢の大きな変化が起こると、親治・義長父子は義興と和議を結んだ 6 。この際、戦略的に豊前守護の座を義興に譲るなど、極めて現実的な判断を下している 2 。これは完全な従属ではなく、力を蓄えるための一時的な後退であり、在地レベルでの緊張関係はその後も続いた。この柔軟な対応は、相手の力が強大な時は衝突を避け、好機と見れば攻勢に出るという、冷静なパワーバランスの計算に基づいていた。

第二節:中央政権との連携 ― 明応の政変を利する

親治の外交手腕が最も発揮されたのが、中央政権との関係構築においてである。明応2年(1493年)の「明応の政変」により、室町幕府は管領・細川政元が擁立する将軍・足利義澄と、越中へ下向した前将軍・足利義稙の二つに分裂した 37 。

親治は当初、大内氏との関係から義稙方に接近したが、義興がそれを盾に家督介入を強めると、すぐさま路線を転換。細川政元・足利義澄方に接近し、その支持を取り付けた 2 。この外交的成功により、文亀元年(1501年)、義長の家督相続の正当性を幕府から公認させ、豊後・筑後・豊前三カ国の守護職を安堵された 6 。

この巧みな路線転換は、①宿敵・大内氏の介入の根拠を弱め、②自らの家督の正統性を確保し、③勘合貿易の利権を獲得するという、一石三鳥の成果をもたらした。地方の勢力争いを、中央の政治対立を巧みに利用して自らに有利な状況を創出したこの手腕は、親治が旧来の守護大名の枠組みから脱却し、自らの領国の存続と発展を最優先する「戦国大名的思考」を確立していたことを示している。

第三節:九州在地勢力との関係 ― 勢力圏の拡大

親治は、九州内の他の勢力とも複雑な関係を築きながら、大友氏の勢力圏を拡大していった。

伝統的に大内氏と敵対してきた少弐氏とは、対大内という共通の利害から連携することが多く、親治は少弐資元らと共に大内軍と戦い、九州における反大内包囲網の一翼を担った 6 。

また、彼が築いた安定と経済力を背景に、子の義長の代には肥後の名族・菊池氏の家督争いに積極的に介入 2 。自らの子・重治(後の菊池義武)を菊池氏に入嗣させ、肥後国への影響力を飛躍的に増大させた 2 。さらに、永正10年(1513年)には大内氏に通じて謀反した筑後の星野氏ら国人衆を鎮圧し 2 、筑後における支配権を確固たるものにした。

第四章:文化的側面と信仰

親治は、優れた武将・政治家であっただけでなく、文化の保護者、そして篤実な信仰者としての一面も持っていた。彼の宗教政策や文化活動は、単なる個人的な信仰に留まらず、領国統治や権威の構築と密接に結びついていた。

第一節:寺社の創建と保護 ― 信仰心と統治

親治の信仰心の篤さは、数々の寺社創建・保護の記録から窺い知ることができる。文亀元年(1501年)、彼は府内(大分市)に浄土宗鎮西派の見佛山西厳院浄土寺と、西山浄土宗の尋聲山来迎寺を創建したと伝えられる 6 。特に来迎寺は、諸国を巡っていた文忠梵榮上人の徳に深く感銘を受けた親治が、府内に引き留めて建立した寺であり、彼の仏教への深い帰依を示す逸話である 41 。

また、神道に対しても手厚い保護を加えている。永正5年(1508年)、将軍・足利義稙の復職と大内氏との和議が成立したことを「祈願成就」として、豊後若宮八幡宮を造営した 6 。同年には豊後賀来社に田北村の地を寄進している 6 。これらの行為は、神仏の加護を祈願すると同時に、領民の信仰の中心である寺社を保護することで、統治者としての権威と正統性を領内に示す、高度な政治的意図も含まれていた。親治にとって、宗教・文化政策は、個人的信仰と領国統治を統合する「ソフトパワー」戦略であったと言える。

第二節:府内における文化活動

親治が確立した日明貿易のルートは、経済的な富だけでなく、様々な文物や情報を府内にもたらした。大友氏の本拠地・府内は、この時代に文化的な中心地としての基礎を固めた。大友氏館跡の発掘調査では、京都系の土師器や天目茶碗、茶臼といった茶道具などが発見されており、中央の洗練された文化を享受していたことが窺える 34 。

親治の治世は、府内が単なる地方の政治拠点から、経済と文化が交流する都市へと変貌を遂げる上で、極めて重要な時期であった。彼が築いた経済的・文化的基盤があったからこそ、後の宗麟の時代に府内は南蛮文化の香る国際貿易都市へと飛躍的に発展することができたのである 34 。

第五章:晩年と後継者への継承

親治の統治の最終段階は、彼が築き上げた体制をいかに次代へ安定して引き継ぐかという課題に集約される。彼の長期にわたる後見政治は、大友氏の権力継承を安定させ、宗麟時代の全盛期へと繋がる重要な布石となった。

第一節:義長・義鑑との共同統治

親治は文亀元年(1501年)、わずか40歳で家督を嫡子・義長に譲り、隠居の身となった 6 。しかし、これは名目上のものであり、実権は隠居した親治が掌握し、義長との共同統治体制が敷かれた 2 。この体制は、経験豊富な親治が若年の当主を後見することで、外部からの干渉や内部の不満分子の台頭を抑え込む、過渡期における最も安定した統治形態であった。

ところが、永正15年(1518年)、息子の義長が親治に先立って死去するという不幸に見舞われる 6 。親治は直ちに孫の親安(後の義鑑)を第20代当主とし、自らは曽祖父としてその後見役を務め、大永4年(1524年)に64歳で死去するまで、大友家の実権を握り続けた 6 。結果として、彼は家督掌握(1496年頃)から死去までの約30年間、当主あるいは後見人として大友家の最高権力者であり続けた。この長期にわたる安定したリーダーシップこそが、彼の数々の改革を成し遂げることを可能にしたのである。

第二節:大友氏の未来への布石

親治の長期後見政治は、単なる権力欲ではなく、自らが経験した内乱の悲劇を繰り返させないための、意図的な権力継承マネジメントであった。彼は自らの存命中に権力移譲を進め、後継者を強力に後見することで、政親・義右の代に崩壊した嫡子単独相続の体制を再確立し、義長から義鑑、そして義鑑から義鎮(宗麟)へと続く安定した継承の道筋をつけたのである 3 。

彼が次代に残した遺産は計り知れない。①中央集権的な統治機構、②勘合貿易による強固な財政基盤、③大内氏と渡り合えるだけの軍事力と外交網、そして④安定した家督継承システム。これら全てが、曾孫である宗麟が北部九州六カ国の支配権を握り 3 、府内を国際文化都市として繁栄させるための、かけがえのない礎となった。大永4年(1524年)1月19日、親治は死去 6 。彼の死後、大友氏は彼が敷いた路線の上を走り、九州の覇者への道を進んでいくことになる。

表3:大友親治 略年表

|

西暦(和暦) |

親治・大友家の動向 |

関連勢力の動向(大内氏・幕府など) |

|

1461年(寛正2) |

大友親繁の五男として誕生。幼名は小僧丸 6 。 |

|

|

(不詳) |

肥後国瑞光寺に入り出家 6 。 |

|

|

(不詳) |

還俗し、松野氏を継ぐ 6 。 |

|

|

1489年(延徳元) |

日田親胤の乱を鎮圧 22 。 |

|

|

1493年(明応2) |

|

明応の政変。将軍足利義稙が追放され、義澄が擁立される 37 。 |

|

1496年(明応5) |

5月、甥の義右が急死。6月、兄の政親が長門で自刃 19 。 |

大内義興が政親を攻め、自刃に追い込む 19 。 |

|

|

大友姓に復帰。「御所辻の乱」で大聖院宗心派を鎮圧 13 。 |

|

|

1497年(明応6) |

嫡男・親匡(義長)を19代当主として擁立 22 。 |

|

|

1501年(文亀元) |

将軍足利義澄から勘合を獲得 5 。義長に家督を譲り隠居するが、実権は掌握し続ける 6 。 |

親治、細川政元・足利義澄と連携 5 。 |

|

1501-1503年 |

豊前・筑前で大内義興軍と交戦 6 。 |

|

|

1508年(永正5) |

大内義興と和睦。若宮八幡宮を造営し、賀来社に寄進 6 。 |

大内義興が足利義稙を奉じて上洛し、義稙が将軍に復職 6 。 |

|

1518年(永正15) |

息子・義長が死去 6 。 |

|

|

|

孫の親安(義鑑)を20代当主とし、後見を務める 6 。 |

|

|

1524年(大永4) |

1月19日、死去。享年64 6 。 |

|

結論:大友親治の歴史的評価

功績の総括

大友親治は、戦国時代初期の激動の中で、大友氏を滅亡の淵から救い出し、次代の飛躍へと導いた稀代の指導者であった。その功績は以下の四点に集約される。

- 一族の再建 :父子相克による内乱と当主の連続死という未曾有の危機に対し、武力と政治力をもって家中の混乱を収拾し、権力基盤を再構築した。

- 巧みな外交 :宿敵・大内氏の干渉を巧みにかわしつつ、中央政権の分裂を逆手にとって自らの正統性を確保し、外交的優位を築いた。

- 経済基盤の確立 :日明勘合貿易に参入し、大友氏に莫大な富をもたらす新たな財源を確保した。これは、守護大名が依存していた土地からの収入という旧来の経済構造からの脱却を意味した。

- 統治体制の構築 :一門の戦略的配置や政所支配の強化を通じて、大名への権力集中を進め、安定した家督継承の道筋をつけた。

これらの功績により、彼は大友氏を伝統的な守護大名から、実力に基づく中央集権的な戦国大名へと質的に転換させた、紛れもない「中興の英主」であったと結論づけられる。

歴史的位置づけ

大友親治の治世なくして、その曾孫である大友宗麟の時代の栄華はあり得なかった。彼は、戦国時代という新たな時代に適応するための、大友氏の根本的な構造改革を成し遂げた人物として、日本戦国史、特に九州地域史においてより一層の光が当てられるべきである。彼の生涯は、守旧的な権威が失墜し、実力が全てを決定する時代への移行期において、一人の指導者がいかにして組織を再生させ、未来への礎を築いたかを示す、貴重な歴史的事例と言えよう。

今後の研究課題

本報告書で親治の功績を概観したが、未だ解明すべき課題も残されている。第一に、史料的制約の多い「御所辻の乱」の具体的な戦闘経緯や参加勢力の解明。第二に、親治が獲得した勘合貿易がもたらした利益の定量的分析と、それが領国経済に与えた具体的な影響の検証。第三に、彼の統治理念や人間性を直接伝える一次史料のさらなる発掘と分析である。大友氏研究、ひいては九州戦国史研究において、大友親治の時代は、更なる探求が待たれる豊かな鉱脈である。

引用文献

- 豊後大友家臣団の戦国ネタ|ひでさん - note https://note.com/hido/m/m2c95746f86e0

- 名君 大友 義長|ひでさん - note https://note.com/hido/n/n5152731761f6

- 第1章 大友氏遺跡の概要と価値 - 大分市 https://www.city.oita.oita.jp/o204/bunkasports/rekishi/documents/daiissyouootomosiisekinogaiyoutokati.pdf

- 大分県のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/survey/survey_ooita.html

- 国際文化学部鹿毛敏夫教授の - 「大友親治 ~外交貿易に積極的に対応~」 - 名古屋学院大学 https://www.ngu.jp/media/200626.pdf

- 大友親治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E8%A6%AA%E6%B2%BB

- 鹿毛 敏夫(日本史学) 戦国大名の外交と都市・流通 -豊後大内氏と東アジア https://www3.lit.kyushu-u.ac.jp/doc/past-dissertation/H16_c08.pdf

- 鹿毛 敏夫 (Toshio Kage) - マイポータル - researchmap https://researchmap.jp/kage1217

- 戦国大名大友氏の「方分」について http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=798

- 戎光祥研究叢書 20 戦国大名大友氏の権力構造 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/587/

- 八木 直樹 - 大分大学福祉健康科学部 https://www.fwhs.oita-u.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/e8a073ba687f75a39501b95e7fb3699e.pdf

- 大友親綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E8%A6%AA%E7%B6%B1

- 御所の辻合戦 - 大分市 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/battle14.html

- 大分市年表 | 大分市デジタルアーカイブ 〜おおいたの記憶〜 https://oitacity-archive.jp/special/nenpyou/

- 戦国大名07B 豊後大友家 九州下向から南北朝・室町へ【研究者と学ぶ日本史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=DFuMKSfJ86Q

- 講師は、宮崎市出身の大分市美術館主幹の長田弘通氏 である。この文化講演会の内容を佐伯市史や他の資料を もとに再構成した。 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=5356

- 武家家伝_田原氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/tahara_k.html

- 大友氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E6%B0%8F

- 大友政親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E6%94%BF%E8%A6%AA

- 大友義右 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E5%8F%B3

- 大友親綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E8%A6%AA%E7%B6%B1

- 大友親治 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E8%A6%AA%E6%B2%BB

- 大友義長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%95%B7

- 大友義長とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E8%A6%AA%E5%8C%A1

- 大友親繁 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E8%A6%AA%E7%B9%81

- 【大友氏の家督をめぐって】 - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/text-list/d100010/ht2031501140

- 大友親治とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E8%A6%AA%E6%B2%BB

- ﹃抗倭図巻﹄﹃倭寇図巻﹄と大内義長・大友義鎮 - 東京大学史料編纂所 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/kiyo/23/kiyo0023-18.pdf

- 大内氏遺跡|義興が築いた庭園と城塞。なぜ戦国時代西国の覇者になれた? - 史跡ナビ https://shisekinavi.com/oouchishiiseki/

- 大内氏について 南北朝時代の 1300 年代半ば 24 代大内弘世は長門国を平定し周防と長門を統一し https://www.yoshikibito.com/yoshiki-wp/wp-content/uploads/2021/01/2%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%B0%8F%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

- 日明貿易 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%98%8E%E8%B2%BF%E6%98%93

- 室町時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3

- 「鎌倉幕府の収入源とは?」「室町幕府の収入源とは?」経済基盤の違いについてわかりやすく解説! - 元予備校講師の受験対策ブログ https://kiboriguma.hatenadiary.jp/entry/zaigen

- 大友氏鋤i職跡指定記念群中世大友再発見フォーラム - 大分市 https://www.city.oita.oita.jp/o204/bunkasports/rekishi/documents/ootomofouram1.pdf

- 大友氏と大友氏遺跡 | 大分市デジタルアーカイブ 〜おおいたの記憶〜 https://oitacity-archive.jp/special/otomo/

- 未来へつなげる「まちづくり」 - 全日本自治団体労働組合 https://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/report/rep_hokkaido32/3-1/3-1-jro_3151285/index.htm

- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- 明応の政変~クーデター勃発で将軍家が分裂! - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/9899/

- 少弐氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%BC%90%E6%B0%8F

- 大友義鑑(おおともよしあき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%91%91-17574

- 來迎寺 - おおいた市観光ナビ OITA CITY TOURIST NAVI https://www.oishiimati-oita.jp/spot/3759

- 来迎寺について|【公式】来迎寺(らいこうじ) - 来迎寺|大分市錦町 https://raikoji-oita.jp/about/

- 【公式】来迎寺(らいこうじ)|大分市錦町 https://raikoji-oita.jp/

- 来迎寺。大分県大分市錦町にある浄土宗寺院 - 猫の足あと https://tesshow.jp/gallary/oita/temple_oita_raigo.html

- 大友義鑑 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%91%91

- 「大友義統」悲運の豊後大友家第22代当主。六ヵ国の国持大名から流罪の身へ | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/757

- 大友家のページ・家臣一覧とコラム - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/tag/group-otomo