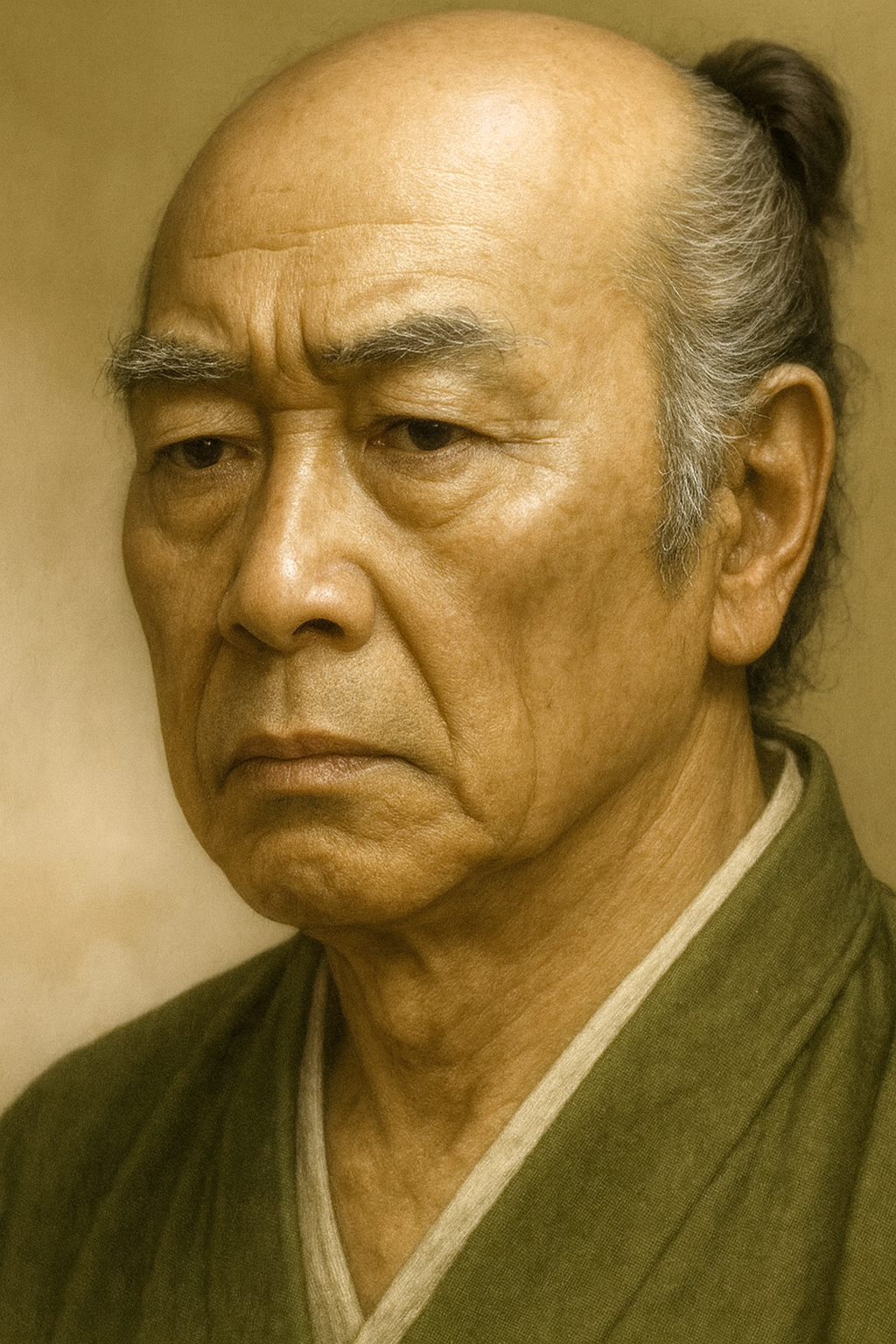

大塚綱久

大塚綱久は白河結城氏の家臣。羽黒山城代として半世紀近く国境を守り、佐竹氏の侵攻を阻んだ。落城時は子の為久が城主で、綱久は既に隠居していた可能性が高い。

戦国期国境の守護者、大塚綱久の実像 ― 白河結城氏と佐竹氏の狭間で

序章:謎多き国境の城代、大塚綱久 ― 記録の断片から実像へ

戦国時代の歴史叙述は、天下統一を競った著名な大名や、華々しい合戦で名を馳せた武将たちの物語に光を当てることが多い。しかし、その壮大な歴史の陰には、自らの領地と一族の存続をかけて激動の時代を生き抜いた、無数の国衆や城代たちの存在があった。彼らの生涯を丹念に追うことは、中央の動向だけでは見えてこない、戦国という時代の多層的な実態を解明する上で不可欠な作業である。本報告書が主題とする大塚綱久も、そのような歴史の狭間に埋もれた一人である。

大塚綱久は、陸奥国と常陸国の国境に位置する羽黒山城の城代として、長年にわたり白河結城氏に仕えた武将として知られる 1 。ユーザー様がご提示された「1505年より城代を務め、1564年に佐竹義昭の攻撃を受けて落城、行方不明となった」 2 という情報は、彼の生涯の骨子を的確に捉えている。しかし、より深く史料を渉猟すると、この簡潔な記述だけでは捉えきれない、複雑な人物像と歴史的背景が浮かび上がってくる。特に、彼の最期を巡っては、「落城時の城主は彼の子・為久であり、大塚一族はその後も存続した」とする、より具体的で信憑性の高い記録も存在する 1 。この情報の食い違いこそ、大塚綱久という人物の実像に迫る上で解き明かさねばならない最大の謎であり、本報告書の探求の中心となる。

単独の史料が乏しい綱久の生涯を明らかにするため、本報告書では、彼個人の動向を追うだけではなく、三つの異なる視点からアプローチする。第一に、彼が仕えた主家・白河結城氏が直面していた深刻な内紛と衰退の過程。第二に、常陸国から北上し、白河領を脅かし続けた覇者・佐竹氏の侵攻戦略。そして第三に、彼が半世紀以上にわたって守り続けた羽黒山城の地理的・戦略的重要性である。これらの広範な背景情報を統合・分析することによって、断片的な記録の背後にある大塚綱久の人物像を立体的に再構築し、その歴史的役割を正当に評価することを目指す。

第一章:大塚綱久の時代 ― 動乱の陸奥・常陸国境地帯

大塚綱久が歴史の表舞台で活動した16世紀は、南陸奥から北常陸にかけての地域秩序が根底から揺らいだ激動の時代であった。彼が置かれた環境を理解するためには、内側からの崩壊に瀕していた主家・白河結城氏と、外側から強大な圧力を加え続けた佐竹氏、この二つの勢力の動向をまず把握する必要がある。

第一節:主家・白河結城氏の落日 ― 内紛と衰退の構図

白河結城氏は、鎌倉時代に下総結城氏の庶流として陸奥国白河の地に根を下ろした名門である 3 。その祖先は源頼朝に重用され 6 、南北朝時代には結城宗広らが南朝方の重鎮として後醍醐天皇から絶大な信頼を得るなど、奥州において比類なき恩賞を受けた 7 。室町時代には、幕府から南奥羽の諸氏をまとめる「覇者」として公認されるほどの権勢を誇った 7 。

しかし、戦国時代に入ると、この名門の栄光にも陰りが見え始める。その最大の要因は、一族内部の深刻な対立であった。特に、惣領家に匹敵するほどの所領と勢力を持った庶流の小峰氏の存在は、常に内紛の火種となっていた 7 。この対立が爆発したのが、大塚綱久が羽黒山城代に就任して間もない永正7年(1510年)頃に発生した内紛、通称「永正の変」である。

従来、この内紛は、当主・結城政朝が後妻の子を溺愛し、嫡男である結城顕頼に家督を譲らなかったため、顕頼が一族の小峰氏や岩城氏の支援を得て父と弟を追放し、実力で家督を継いだ事件とされてきた 10 。しかし近年、この通説を覆す有力な新説が提唱されている。歴史研究者の垣内和孝らの説によれば、この内紛の勝者は顕頼ではなく、小峰氏であったとされる。すなわち、小峰朝脩が惣領家である政朝・顕頼父子を追放し、白河結城氏の実権を簒奪したというのである 11 。この説を裏付けるように、顕頼はその後25年もの長きにわたり、会津の蘆名氏のもとへ亡命し、浪人生活を送っていたという記録が存在する 11 。

この主家の支配体制が根底から覆るという未曾有の事態は、国境の城代であった大塚綱久の立場にも大きな影響を与えたはずである。綱久が城代に就任したのは1505年 2 。そのわずか5年後に主家が事実上の乗っ取りに遭いながらも、彼はその後、永禄7年(1564年)の落城に至るまで半世紀以上にわたり、城代としての地位を保ち続けた。この事実は、綱久が単に旧主への忠誠に固執するだけの武人ではなかったことを示唆している。彼は、白河における新たな支配体制、すなわち実権を掌握した小峰氏方にいち早く順応し、その実力と忠誠を認められることで、国境の要衝を任され続けたと考えられる。彼の忠誠の対象は、名目上の当主ではなく、領国を実質的に支配する権力そのものであったのだろう。この激動を乗り切った柔軟な政治感覚と現実主義こそが、彼の長期にわたる統治を可能にした根源的な要因であったと推察される。

第二節:常陸の覇者・佐竹氏の北方侵攻戦略

白河結城氏が内紛によって弱体化していくのと時を同じくして、その南に位置する常陸国では、佐竹氏が戦国大名として急速に台頭していた。佐竹義舜が100年近く続いた一族の内乱に終止符を打ち 12 、その子・義篤、孫・義昭の代にかけて常陸国内の諸勢力を次々と屈服させ、その勢力圏を北方へと拡大する野心に燃えていた 13 。

佐竹氏にとって、北に隣接する白河結城氏の領国は、陸奥への進出を図る上で攻略すべき最初の目標であった。天文年間(1532年~1555年)、佐竹義篤は白河領の南部に位置する高野郡へ侵攻し、これを奪取した 7 。この結果、白河結城氏の領土は南から浸食され、佐竹氏との国境線は北へと押し上げられた。これは、大塚綱久が守る羽黒山城が、文字通り両国の勢力が激突する最前線になったことを意味する。

佐竹氏の圧力が強まるにつれて、羽黒山城の戦略的な価値は飛躍的に増大した。かつては数ある国境の城の一つであったかもしれないが、南方の領土を失った白河結城氏にとっては、常陸からの侵攻を防ぐ「最後の防衛線」とも言うべき、死活的に重要な拠点へと変貌していったのである。佐竹氏の視点から見れば、南陸奥への本格的な侵攻を開始するためには、まずこの羽黒山城を無力化する必要があった。大塚綱久に課せられた軍事的責任は、年を追うごとに、そして佐竹氏の勢力が拡大するごとに、増大の一途を辿ったに違いない。

第二章:国境の要衝・羽黒山城 ― 綱久の拠点

大塚綱久がその生涯の大部分を捧げた羽黒山城は、単なる居城ではなく、当時の南陸奥と北常陸の地政学的な力関係を象徴する場所であった。城の地理的条件と物理的な構造を分析することは、綱久が担った役割の重さを具体的に理解する上で不可欠である。

第一節:城の地理的・戦略的重要性

羽黒山城は、現在の茨城県桜川市西小塙に所在し、羽黒山の山頂に築かれた山城である 15 。この地は、古くから陸奥国と常陸国の境界に位置し、文化圏や勢力圏を分かつ結節点であった。白河結城氏の支配領域から見れば、南方の常陸国からの侵攻をいち早く察知し、その進撃を食い止めるための最前線監視基地であり、迎撃拠点であった。実際に、羽黒山城は白河結城氏が支配する主要な城館の一つとして明確に記録されている 9 。

一方、常陸統一を進め、陸奥への進出を窺う佐竹氏にとって、羽黒山城は目の上の瘤であった。この城を攻略しない限り、安定した補給路を確保して白河方面へ大軍を進めることは困難である。したがって、羽黒山城は佐竹氏にとって、南陸奥侵攻の足掛かりとして何としても攻略すべき最重要目標と位置づけられていた。このように、羽黒山城は、白河結城氏にとっては防衛の要、佐竹氏にとっては侵攻の障害という、両勢力の戦略が交錯する極めて重要な場所だったのである。

第二節:城郭の構造と読み解くべき防御思想

羽黒山城の遺構は、今日でも比較的良好な状態で残されており、その構造から当時の緊迫した状況を読み取ることができる。城は標高約245メートル、比高約160メートルの羽黒山山頂に築かれている 15 。城郭の形式は、山の尾根上に複数の曲輪(郭)を直線的に配置した連郭式で、主要なものだけでも6つの曲輪が確認されている 15 。

城の中心である主郭は、周囲を堅固な土塁で囲まれ、その規模は甲斐武田氏の要害山城を彷彿とさせるほどであると評されている 18 。特に注目すべきは、主郭の虎口(出入り口)に石積みが用いられている点である 18 。土造りが基本であったこの地域の戦国期の山城において、重要な防御箇所を石積みで補強する技術は、城の重要性と、それを守る側の高い防御意識を示している。

さらに、城の東西両端は、尾根を断ち切る巨大な堀切によって厳重に守られている 17 。これらの堀切は、敵兵の侵入を物理的に阻むだけでなく、城兵が少数であっても効率的に防衛線を維持することを可能にする。

これらの堅固で洗練された防御施設の数々は、城が創建されたとされる南北朝時代に遡るものとは考えにくい。多くの研究者が指摘するように、現存する遺構は戦国時代、特に対佐竹氏との軍事的緊張が最高潮に達した16世紀に、大規模な改修が繰り返された結果と見るのが妥当である 15 。その改修を主導したのが、半世紀以上にわたって城の防衛責任者であった大塚綱久その人であった可能性は極めて高い。城代の重要な任務は、城の維持管理と、想定される敵の攻撃に応じた強化改修である。綱久は、佐竹氏の脅威が増大するにつれて、土塁を高くし、堀を深くし、虎口を石で固めるなど、継続的に城の防御能力を向上させていったと考えられる。羽黒山城の遺構は、まさに大塚綱久の長期にわたる防衛努力が刻まれた、物的な証拠と言えるだろう。彼は単なる城の管理者ではなく、築城技術にも通じた、経験豊かな武将であったことが窺える。

第三章:大塚綱久の生涯の再構築 ― 記録と推論

これまでの分析を踏まえ、断片的な記録を繋ぎ合わせ、大塚綱久の生涯を時系列に沿って可能な限り具体的に再構築する。彼個人の記録が極めて乏しい以上、その行動を理解するためには、主家である白河結城氏と敵対勢力である佐竹氏の動向を常に参照する必要がある。以下の年表は、これら三者の関係性を俯瞰するために作成したものである。

|

西暦(和暦) |

大塚一族の動向 |

白河結城氏の動向 |

佐竹氏の動向 |

|

1505年(永正2年) |

大塚綱久 、羽黒山城代に就任 2 。 |

当主・結城政朝と嫡男・顕頼の対立が深刻化。 |

佐竹義舜、一族の内紛を収拾し、勢力を拡大。 |

|

1510年(永正7年) |

(不明)綱久、主家の内紛に直面。 |

「永正の変」 。小峰氏が実権を掌握し、政朝・顕頼父子は追放されたとする説が有力 11 。 |

義舜、白河結城氏や古河公方の内紛に介入 12 。 |

|

1520年(永正17年) |

(不明) |

那須氏の内紛に介入し、岩城氏と共に下野へ侵攻するも敗退(縄釣の合戦) 10 。 |

|

|

1535年(天文4年) |

(不明) |

追放されていた結城顕頼、蘆名氏らの計らいで白河へ帰国 11 。 |

|

|

1532-55年(天文年間) |

(不明)綱久、国境防衛の任に当たる。 |

|

佐竹義篤、白河領南部の高野郡へ侵攻し、領土を奪う 7 。 |

|

1564年(永禄7年) |

城主・ 大塚為久 (綱久の子)の代に、佐竹義昭の攻撃を受け羽黒山城は落城 1 。 |

|

佐竹義昭、南陸奥への本格侵攻を開始。羽黒山城を攻略 2 。 |

|

1578年(天正6年) |

大塚為久 、陸奥石川氏一族・浅川氏の城を攻めた際に討死 1 。 |

佐竹氏の介入により、事実上の支配下に置かれる。 |

佐竹義重、勢力を拡大し、伊達氏と対立。 |

第一節:城代就任と激動の序章(1505年~)

大塚綱久が羽黒山城の城代に就任した1505年 2 、白河結城氏は内紛勃発前夜の不穏な空気に包まれていた。当主・政朝と嫡子・顕頼の対立が表面化する中、国境防衛の要である羽黒山城に綱久が登用されたのは、来るべき動乱に備えて国境の守りを固める人事であったと考えられる。

そして1510年、ついに「永正の変」が勃発する。この主家の根幹を揺るがす大事件に際し、綱久がどのような立場を取ったかを直接示す史料はない。しかし、結果として彼が城代の地位を維持し続けたという事実が、彼の選択を雄弁に物語っている。もし彼が追放された旧主・惣領家に殉じる道を選んでいれば、実権を握った小峰氏によって即座に更迭されていたはずである。彼がその地位を保ったということは、白河の新たな支配体制に協力する道を選び、その能力を認められたことを意味する。これは、綱久が単なる愚直な武人ではなく、自らと一族の存続をかけて冷静に時勢を見極めることのできる、現実的な判断力を備えた人物であったことを示している。

第二節:国境の守護者としての日々(1510年代~1550年代)

「永正の変」から羽黒山城が落城するまでの約半世紀、大塚綱久に関する直接的な記録はほとんど見当たらない。しかし、この歴史上の「沈黙」こそが、彼が城代としての任務を滞りなく、そして極めて有能に遂行していたことの何よりの証左と解釈すべきである。もし彼が一度でも大きな失態を犯し、佐竹氏の侵攻を許していたならば、その事実は何らかの形で記録に残ったであろう。記録がないということは、すなわち、彼が守りを固め、敵の侵攻を未然に防ぎ続けていたことを意味する。

この長い期間における綱久の任務は、多岐にわたったと想像される。軍事面では、佐竹勢による威力偵察や小規模な侵攻を撃退し、斥候を放って敵の動向を探り、そして何よりも、第二章で述べたように、城そのものの防御能力を絶えず強化し続けること。政治面では、国境地帯の在地領主や村々を掌握し、彼らの離反を防ぎ、主家である白河の中枢へ正確な情勢報告を行うこと。これら全ての任務を、彼は着実にこなし続けたのである。

大塚綱久の最大の功績は、特定の合戦での勝利ではない。主家が内紛で弱体化し、南からは強大な佐竹氏の圧力が日増しに強まるという、内憂外患の最悪の条件下で、半世紀近くもの間、羽黒山城という戦略的要衝を「守り抜いた」こと、そのものにある。彼の粘り強い防衛がなければ、佐竹氏の北進はより容易になり、白河結城氏の滅亡はさらに早まっていた可能性が高い。綱久の存在は、佐竹氏にとって容易ならざる障害であり続け、それによって白河結城氏の命脈を保つ上で、歴史の表には現れないながらも決定的な役割を果たしていたのである。

第四章:羽黒山城の落城と大塚一族の終焉

半世紀にわたり国境を守り続けた大塚氏の治世は、永禄7年(1564年)、ついに悲劇的な結末を迎える。この章では、物語のクライマックスである羽黒山城の落城と、それに伴う大塚一族の運命を詳述し、序章で提示した綱久の最期を巡る謎に最終的な結論を導き出す。

第一節:永禄七年(1564年)の攻防戦

永禄7年(1564年)、常陸の覇者・佐竹義昭は、南陸奥攻略を本格化させるべく、羽黒山城へ大軍を差し向けた 2 。これは、それまでの小競り合いとは次元の異なる、佐竹氏の総力を挙げた攻撃であったと考えられる。城を守る大塚氏も必死の抵抗を試みたであろうが、衆寡敵せず、激しい攻防の末に羽黒山城はついに落城した 1 。大塚綱久が城代に就任してから約59年、父祖の代から続いたかもしれない大塚氏による国境の守りは、ここに終わりを告げたのである。

第二節:大塚綱久の最期 ― 諸説の比較検討と結論

羽黒山城の落城に際し、城主であった大塚綱久の身に何が起こったのか。これについては、二つの異なる説が存在する。

一つは、ユーザー様も把握されていた「落城時に行方不明となった」とする説である 2 。この説は、長年城を守り続けた老将が、城と運命を共にしたかのように姿を消すという、悲劇的で物語性の高い結末を描き出している。

しかし、もう一つの説が、より具体的な情報と共に存在している。それは、「落城時の城主は綱久の子・為久であり、綱久自身は既に一線を退いていた」とする説である 1 。この説の信憑性は、いくつかの点から支持される。第一に、綱久の年齢である。1505年に城代に就任したとすれば、1564年の時点では相当な高齢(仮に20歳で就任したとしても79歳)に達しており、軍事指揮の第一線から退き、子の為久に家督と城代職を譲っていたと考える方がはるかに自然である。第二に、この説を伝える史料は、「落城後、為久は生き延び、天正6年(1578年)に別の合戦で討死した」という、より詳細で追跡可能な情報を含んでいる点である 1 。これは、単なる伝承ではなく、具体的な事実に基づいた記録である可能性が高いことを示唆している。

以上の分析から、本報告書は以下の結論を導き出す。すなわち、 大塚綱久は、永禄7年(1564年)の羽黒山城落城以前に、天寿を全うしたか、あるいは高齢を理由に隠居しており、落城の悲劇に直面した城主は、その跡を継いだ息子の「大塚為久」であった蓋然性が極めて高い 。綱久の「行方不明」という伝承は、彼の半世紀以上にわたる長い治世の記憶と、その跡を継いだ息子の悲劇的な最期が、後世の人々の間で混同され、一つの物語として形成されたものと推察される。

第三節:一族のその後 ― 為久の流転と討死

父・綱久が守り抜いた城を失った大塚為久の後半生は、戦国時代の非情さを象

徴するものであった。主家である白河結城氏も佐竹氏の圧迫により衰退の一途をたどり、もはや為久を庇護する力はなかった。拠点を失った彼は、新たな仕官先を求め、あるいは一族再興の機会を窺い、戦場を渡り歩く浪々の身となったと考えられる。

そして天正6年(1578年)、為久の流転の人生は、陸奥国で終わりを迎える。彼はこの年、陸奥石川氏の一族である浅川氏の居城・浅川城を攻める軍勢に加わっていたが、その戦いの最中に敵の放った矢に射抜かれ、討死した 1 。この記録は、大塚一族の物語に、明確かつ悲劇的な終止符を打つものである。父・綱久が守り抜いた城を失った為久が、再び武士としての名誉を立てようと戦いの中で命を落とした姿は、拠り所を失った武士が、戦場でしか自らの存在価値を示すことのできない時代の過酷さと、それでもなお一族の誇りを背負って戦い続けた武士の矜持を物語っている。

結論:歴史の狭間に消えた「国境の守り人」の肖像

本報告書における多角的な分析を通じて、大塚綱久の人物像は、従来語られてきた「落城と共に行方不明になった悲劇の将」という漠然としたイメージから、より具体的で深みのあるものへと再定義された。彼は、主家の深刻な内紛と、強大な敵・佐竹氏からの絶え間ない圧力という二重の困難に直面しながら、半世紀以上にわたって国境の要衝を守り抜いた、老練な政治感覚と粘り強い軍事的能力を兼ね備えた、稀有な「国境の守り人」であった。

彼の歴史的役割は、華々しいものではないかもしれない。しかし、彼の存在が白河結城氏の命脈を保ち、佐竹氏の北方進出を遅滞させる上で、目立たないながらも極めて重要な重石となっていたことは間違いない。綱久の生涯は、戦国時代の地域史が、著名な大名たちの動向だけでなく、彼のような名もなき国衆や城代たちの、地道で粘り強い奮闘によって織りなされていたことを示す好例である。

そして、その跡を継いだ子・為久の悲劇的な最期は、この物語に戦国時代特有の非情さを付け加える。父が築き上げたものを守りきれず、流浪の果てに戦場で命を散らす。大塚綱久と為久、父子の物語は、戦乱の時代に翻弄されながらも、それぞれの立場で自らの役目を全うしようとした一族の栄光と悲運の記録である。その生涯を丹念に追う作業は、華々しい合戦の陰に埋もれがちな、戦国時代のもう一つの真実の姿を我々に示してくれるのである。

引用文献

- 大塚綱久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A1%9A%E7%B6%B1%E4%B9%85

- 『信長の野望蒼天録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?equal10=T

- 白河結城家文書【しらかわゆうきけもんじょ】 https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page001389.html

- 白河結城家文書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/201303

- 結城氏(ゆうきうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F-144628

- 白河結城氏 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/meizoku/sirakawa.htm

- 武家家伝_白河結城氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/siraka_k.html

- 京 文 化 伝 白 河 結 城 氏 - 東京第一ホテル新白河 https://shinshirakawa-hotels.com/wp-content/uploads/2017/03/rekishimap3-1.pdf

- 白河結城氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 白河顕頼 Shirakawa Akiyori - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/shirakawa-akiyori

- 結城顕頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E9%A1%95%E9%A0%BC

- 佐竹義舜とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E8%88%9C

- 佐竹氏の歴史 - DTI http://www.remus.dti.ne.jp/~ddt-miz/satake/satake-6.html

- 戦国大名34F 常陸佐竹家Ⅵ 郡山合戦 南奥州の覇権争い【研究者と学ぶ日本史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=6e6x_dNYi8w

- 羽黒山城 https://tanbou25.stars.ne.jp/haguroyamajyo.htm

- 羽黒山城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E9%BB%92%E5%B1%B1%E5%9F%8E

- 古城盛衰記1 - 羽黒山城 - Google Sites https://sites.google.com/onodenkan.net/hiro1/%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E3%81%AE%E5%9F%8E/%E7%BE%BD%E9%BB%92%E5%B1%B1%E5%9F%8E

- 羽黒山城 - 城郭図鑑 http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/008ibaraki/006haguroyama/haguroyama.html

- 羽黒山城 http://otakeya.in.coocan.jp/info01/hagurogusi.htm