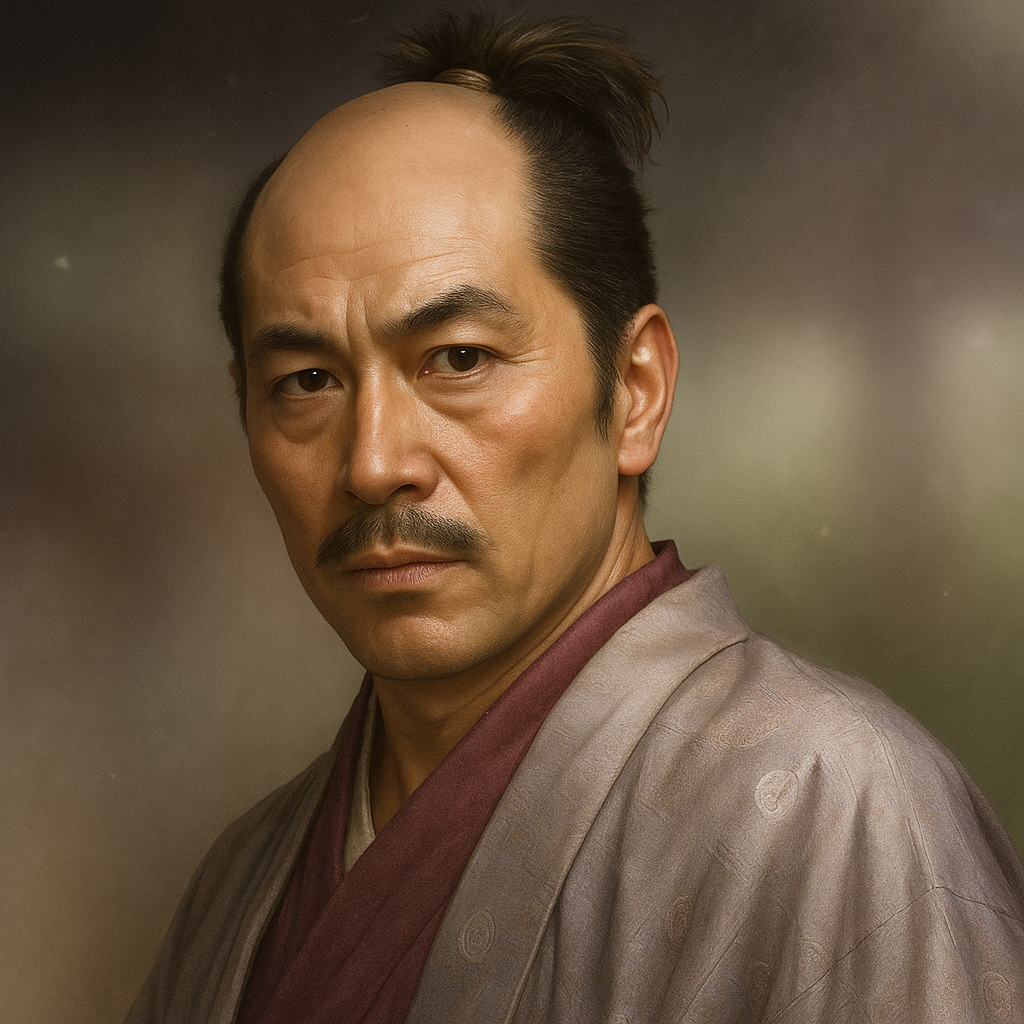

大塚隆成

大塚隆成は常陸国の国人領主。岩城氏と佐竹氏の狭間で勢力を維持し、竜子山城主となる。永禄5年(1562年)に隠居。その後、主家岩城氏の改易に伴い、大塚氏も所領を失った。

戦国期常陸の武将 大塚隆成とその一族

1. はじめに

本報告書は、戦国時代に常陸国北部を拠点とした国人領主、大塚隆成(おおつか たかなり)という人物に焦点を当て、その生涯と彼が属した大塚一族の動向を、現存する史料に基づいて包括的に明らかにすることを目的とする。

大塚隆成は、常陸国から陸奥国南部に勢力を有した岩城氏と、常陸国中央部から北部にかけて強大な力を持った佐竹氏という、二つの有力戦国大名の狭間で活動した武将である。彼の名は、一般的な戦国史の表舞台に頻繁に登場するものではないが、地域の歴史を詳細に見ていくと、国人領主としての彼の存在と大塚氏の動向が、当時の政治・軍事情勢に少なからぬ影響を与えていたことがうかがえる。

本報告では、大塚氏の出自から説き起こし、戦国期における彼らの勢力基盤の形成、そして大塚隆成の家督相続、統治、隠居といった生涯の軌跡を追う。さらに、隆成以降の大塚氏が辿った運命、特に豊臣政権下での知行替えや主家岩城氏の改易といった時代の大きな転換点に、彼らがどのように対応したのかを明らかにする。調査にあたっては、『赤浜妙法寺過去帳』や各種棟札、江戸時代に編纂された地誌・記録類、そして関連する城郭史や寺社縁起などを主要な史料として用い、多角的な視点から大塚隆成の実像に迫る。

2. 大塚氏の淵源と戦国期における動向

大塚隆成の理解には、彼が属した大塚氏そのものの歴史的背景を把握することが不可欠である。大塚氏は、鎌倉時代にその名が見え始め、戦国時代を通じて常陸国北部の多珂郡(たがぐん)を中心に勢力を保持した一族である。

2.1. 大塚氏の出自と初期の本拠地

大塚氏の起源は鎌倉時代に遡る。『図説北茨城市史』によれば、大塚氏は鎌倉時代から多珂荘大塚郷(現在の茨城県北茨城市磯原町大塚周辺)の地頭として登場し、菅俣城(すがまたじょう)を初期の本拠地として勢力を扶植した豪族であった 1 。この記述は、大塚氏が単なる新興の土豪ではなく、比較的古くから当該地域に根を下ろした有力な武士団であったことを示している。

南北朝時代の動乱期においても、大塚氏の活動は記録されている。元弘3年(1333年)5月、新田義貞(にった よしさだ)が鎌倉幕府を打倒するために軍を起こした際、大塚五郎次郎員成(おおつか ごろうじろう かずなり)は一族郎党を率いて新田軍に参加し、鎌倉攻めで武功を立てたことが「大塚文書」に所収される軍忠状の写しによって伝えられている 1 。この軍忠状の存在は、大塚氏が中央の政争にも積極的に関与し、その武名を関東に轟かせていたことを示す貴重な史料である。この戦いで員成の弟である三郎成光(さぶろう なりみつ)が討死したことも記されており 1 、一族を挙げての参戦であったことがうかがえる。

2.2. 竜子山城への進出と勢力基盤の確立

時代が下り、室町時代に入ると、大塚氏はその本拠地を移転させる。応永年間(1394年~1428年)の末頃に、それまでの菅俣城から、より堅固で戦略的な価値が高いと見られる常陸国多珂郡下手綱(しもてづな、現在の茨城県高萩市)の竜子山城(たつごやまじょう、または龍子山城)へと本拠を移したとされている 3 。

この移転の時期を具体的に示す史料として、『赤浜妙法寺過去帳』の記述が注目される。同過去帳には、永享2年(1430年)に「妙浄禅門 大ツカ 十二・十六」という記録があり、この「妙浄禅門」と称される人物が、竜子山城に移った最初の大塚氏当主ではないかと考えられている 3 。これにより、大塚氏は勢力基盤をさらに強固なものとし、戦国時代に向けての足がかりを築いたと言えるだろう。竜子山城は、その後の大塚氏の歴史において中心的な役割を果たすことになる。

2.3. 岩城氏・佐竹氏との関係性の変遷

戦国時代における大塚氏の動向を理解する上で最も重要なのは、隣接する二大勢力、すなわち陸奥国の岩城氏と常陸国の佐竹氏との関係性である。大塚氏の所領は、これら両勢力の境界領域に位置しており、その力関係の変化に応じて、大塚氏の立場も複雑に揺れ動いた。

史料によれば、大塚氏は古くは佐竹氏に属していたとされる 5 。しかし、文明17年(1485年)7月、岩城氏の当主であった岩城常隆(いわき つねたか)が軍勢を率いて多珂郡に侵攻するという事件が起こる。この軍事行動の結果、車城(くるまじょう)などが次々と陥落するのを見た当時の竜子山城主、大塚伊勢守成貞(おおつか いせのかみ なりさだ)は、岩城常隆に降伏した 6 。これにより、大塚氏は佐竹氏の支配下から離れ、岩城氏の麾下に組み込まれることになった。この文明17年の出来事は、大塚氏の主従関係における大きな転換点であった。佐竹氏の家臣であった状態から、軍事侵攻という直接的な圧力によって岩城氏への服属を余儀なくされたという事実は、その後の大塚氏の立場や両勢力に対する外交戦略を理解する上で極めて重要である。この従属関係の変更が、後の大塚氏の岩城氏に対する忠誠度や、あるいは佐竹氏との潜在的な関係性にどのような影響を与えたのかは、慎重に考察する必要がある。

時代は下り、大塚政成(おおつか まさなり、大塚行成の子 5 )の代になると、大塚氏の立場は再び変化を見せる。天文21年(1552年)、政成は佐竹氏当主の佐竹義昭(さたけ よしあき)から「一家の待遇」を受け、その麾下に属したとされる 5 。これは、岩城氏に属しながらも、佐竹氏とも一定の関係を構築し、その勢力拡大に貢献したことを示唆する。さらに永禄元年(1558年)には、政成は対立関係にあった岩城氏と佐竹氏の間に入り、両者の和議を周旋し、これを成功させたという記録がある 3 。

大塚政成の一連の動きは、二大勢力の狭間で自家の存続と勢力維持を図ろうとした国人領主の巧みな外交戦略の現れと言えるだろう。一方の勢力に完全に依存するのではなく、両者との間に一定の距離を保ちつつ、時には一方に与し、時には両者の調停役を果たすことで、自らの存在価値を高め、勢力均衡の上に一族の安泰を図ろうとしたと考えられる 3 。これは、戦国時代の国人領主に見られる典型的な生存戦略の一つであり、大塚氏が単なる従属的な存在ではなく、ある程度の主体性を持って外交を展開していたことを示している。佐竹氏から「一家の待遇」という特別な扱いを受けていた点も、政成が佐竹氏にとって軽視できない重要な存在であったことを物語っている。

3. 大塚隆成の生涯

大塚隆成は、このような複雑な政治状況の中で大塚氏の歴史に登場する人物である。彼の生涯に関する記録は断片的ではあるが、その出自、家督相続の経緯、そして統治と隠居に至るまでの足跡を辿ることで、戦国期を生きた一地方領主の実像に迫ることができる。

3.1. 出自と家督相続の経緯

大塚隆成の生年は不明である。史料には、掃部助(かもんのすけ)、信濃守(しなののかみ)、あるいは筑雄(ちくゆう)といった官途名や別名で記されている 5 。彼の出自については、陸奥国岩城氏の当主・岩城重隆(いわき しげたか)の臣であり、同時に佐竹氏の臣でもあった竜子山城主大塚氏の庶流で、常陸国多珂郡の菅俣城主であったとされている 5 。

隆成が宗家の家督を相続する経緯は、大塚氏内部の事情と、当時の岩城氏・佐竹氏との関係が絡み合っている。彼は、宗家の当主であった大塚(信濃守)政成の跡を継いで竜子山城に入ったと伝えられている 5 。政成には重成(しげなり)という嫡子がいたが、古老の伝えによれば若くして亡くなったとされている 7 。この嫡子の早逝が、庶流である隆成に家督が回ってくる直接的な要因となったと考えられる。一部の史料では、重成の若死を受けて、政成が一族の掃部助隆成を後継者として指名したと記されている 7 。

庶流である隆成が宗家を継いだ背景には、単に嫡子不在というだけでなく、当時の大塚氏を取り巻く政治的状況が影響した可能性が高い。隆成が元々「岩城重隆の臣」であったという記録 5 は非常に重要である。彼の宗家相続は、大塚氏が再び岩城氏の勢力下に明確に組み込まれることを意味したと考えられる。これは、ユーザー情報にある「これにより大塚家は再び岩城家に属することとなった」という記述とも合致する。大塚政成の時代には佐竹氏との関係も深めていたが、隆成の家督相続を機に、その関係性を整理し、岩城氏への帰属をより鮮明にするという外交方針の転換があったのかもしれない。文明17年(1485年)に大塚氏が岩城氏に一度服属した後、政成の代で佐竹氏との関係が再構築された時期があり、隆成の代で「再び」岩城氏への帰属が明確化されたという、大塚氏の外交的立場が揺れ動いた歴史的経緯がここから読み取れる。

表1:大塚氏主要人物関係図(推定)

|

人物名 |

読み |

官途名・別名など |

主な拠点・役職など |

史料上の主な記述・関係性 |

|

大塚行成 |

おおつか ゆきなり/ぎょうせい |

|

竜子山城主 |

政成の父 5 。東禅寺縁起に名が見える大塚掃部介行成 8 と同一人物かは不明。 |

|

大塚政成 |

おおつか まさなり |

信濃守 |

竜子山城主 |

行成の子。当初佐竹の臣、後に岩城・佐竹両氏を調停 3 。永禄2年棟札に名 7 。 |

|

大塚重成 |

おおつか しげなり |

春雄(法名か) |

|

政成の嫡子とされるが若死説あり 7 。永禄9年棟札に「大塚殿藤原朝臣重成」の名 7 。 |

|

大塚隆成 |

おおつか たかなり |

掃部助、信濃守、筑雄 |

菅俣城主、後に竜子山城主 |

岩城重隆の臣。政成の跡を継ぐ 5 。永禄5年隠居 5 。親成・源六・空岸の父 7 。 |

|

大塚親成 |

おおつか ちかしげ/ちかなり |

掃部助、信濃守 |

竜子山城主 |

隆成の子 5 。文禄の役で名護屋在陣 5 。永禄11年棟札に名 7 。文禄5年頃隠居か 9 。 |

|

大塚隆道 |

おおつか たかみち |

掃部助 |

折木城主 |

親成の跡を継ぎ折木へ移る 9 。東禅寺を開基 9 。天正13年に佐竹義重に従軍した「大塚隆通」 5 と同一人物かは検討の余地あり。 |

(本表は現存史料から推定される関係性であり、異説や不明な点も含む)

3.2. 菅俣城主としての活動

大塚隆成は、宗家を継ぐ以前は、大塚氏の庶流として菅俣城(現在の北茨城市磯原町大塚に所在したとされる 11 )の城主であった 5 。菅俣城は、大塚氏発祥の地である大塚郷に位置し、一族にとって重要な拠点の一つであったと考えられる。隆成が菅俣城主として具体的にどのような活動を行ったかについての詳細な記録は乏しいが、多珂郡における大塚氏の支城の一つを任され、地域の防衛や統治に当たっていたと推測される。

3.3. 竜子山城主としての活動と岩城家臣としての立場

宗家の家督を相続した後、大塚隆成は本拠地である竜子山城(現在の高萩市下手綱に所在 4 )に入り、岩城氏の家臣として活動した。前述の通り、彼の家督相続は岩城氏への帰属を強める意味合いがあったと考えられ、岩城氏の陸奥国と常陸国の国境付近における軍事・外交戦略において、重要な役割を担ったと推測される。しかしながら、具体的な戦功や内政における手腕に関する詳細な記録は、現時点では確認されていない。

3.4. 隆成の統治と永禄5年(1562年)の隠居

大塚隆成の竜子山城主としての統治期間は、比較的短かった可能性がある。史料によれば、彼は永禄5年(1562年)に隠居したとされている 5 。戦国時代の武将としては、比較的早い時期の隠居と言えるだろう。隠居後の隆成は、かつての拠点であった菅俣に戻ったと記す史料も存在する 7 。

隆成が早々に隠居した理由については、史料に明確な記述はない。健康上の問題であった可能性、あるいは当時の緊迫した政情を考慮し、後継者である子息の親成へ円滑に家督を移譲することを意図した戦略的な判断であった可能性などが考えられる。永禄年間は、佐竹氏が常陸国内での勢力を急速に拡大し、岩城氏との間でも緊張関係が続いていた時期である。このような状況下で、大塚氏内部の結束を固め、より若い世代に指導権を委ねることで、一族の安泰を図ろうとしたのかもしれない。

3.5. 家族構成と後継者

『常陸誌料』などの江戸時代の記録によれば、大塚隆成には三人の子がいたと伝えられている。すなわち、親成(ちかしげ、または「ちかなり」とも読める)、源六(げんろく)、そして空岸(くうがん)である 7 。

家督は、嫡男(または長男)である親成が継ぎ、竜子山城主となった 5 。これにより、大塚氏の支配体制は次世代へと引き継がれていくことになる。

4. 大塚隆成以降の大塚氏

大塚隆成の隠居後、大塚氏の家督を継いだ親成、そしてその後の隆道へと続く一族の動向は、豊臣秀吉による天下統一事業と、それに伴う全国的な大名配置の転換という、大きな歴史のうねりに翻弄されていくことになる。

4.1. 大塚親成の時代

大塚親成は、父・隆成から家督を相続し、竜子山城主となった 5 。彼は掃部助や信濃守といった官途名を称したとされる 5 。親成の時代の特筆すべき活動としては、文禄2年(1593年)に豊臣秀吉が命じた朝鮮出兵(文禄の役)の際に、主君である岩城氏に従い、肥前国名護屋(現在の佐賀県唐津市)に在陣したという記録が残っている 5 。これは、大塚氏が岩城氏の重要な家臣として、中央政権の軍事動員にも応じる立場にあったことを明確に示している。

また、在地における活動としては、永禄11年(1583年)の荒川八幡宮(所在地の詳細は不明だが、大塚氏の勢力圏内にあったと考えられる)の棟札に「大塚掃部親成」の名が見えることが確認されている 7 。これは、親成が地域社会においても領主としての役割を果たしていたことを示す史料である。

4.2. 文禄年間の知行替えと折木城への移封

豊臣秀吉による天下統一が進む中で、全国各地で検地(太閤検地)とそれに伴う知行地の再編が行われた。この大きな流れの中で、大塚氏もその所領を移されることになる。文禄5年(1596年)の4月から7月にかけて、大塚氏はそれまでの本拠地であった竜子山城を含む高萩周辺の地から、岩城領内である陸奥国標葉郡(しねはぐん)の折木城(おりきじょう、現在の福島県双葉郡広野町折木 14 )へと知行替えになった 9 。

この知行替えの時期に、当主であった大塚親成は隠居したと伝えられている。隠居地については、石岡村岩淵(具体的な場所は不明だが、北茨城市内の可能性が指摘される)とされている 9 。そして、親成の跡を継いだのが大塚隆道(おおつか たかみち、掃部助)であり、彼が新たな知行地である折木城へ移ったとされる 9 。

隆道と親成の関係については、親子関係であったとするのが自然な解釈であるが、史料によっては明確に親子と記されていない場合もある。例えば、レファレンス協同データベースに収録された情報 5 では、「大塚隆通」という人物が「常陸国佐竹の臣 天正13年(1585)、義重に随って陸奥に出陣」したとあり、これが折木に移った隆道と同一人物である可能性も考えられる。もしそうであれば、親成の子ではなく、佐竹氏とも繋がりがあった別系統の人物が折木の大塚氏を継いだという複雑な事情も想定されるが、 10 の記述では文脈上、親成の跡を継いで折木に移った人物として隆道(隆通)が記されており、現時点では親成の後継者と考えるのが妥当であろう。

4.3. 折木における東禅寺の開基

折木に移った大塚隆道は、その地に菩提寺を建立した。上薊川(かみあざみがわ)の地に法壺山東禅寺(ほうこさん とうぜんじ)を開き、大塚氏の菩提所としたのである 9 。この東禅寺は現在も福島県広野町に存在し、大塚氏代々の位牌を安置し、供養を続けていると伝えられている 9 。江戸時代中期の安永5年(1776年)には、仙台藩の角田(かくだ)に住む大塚新左衛門(おおつか しんざえもん)と名乗る人物が、江戸への道中にこの東禅寺に立ち寄り、先祖の位牌を拝したという記録も残っており 9 、岩城氏改易後も大塚氏の一族が各地で存続していたことを示唆している。

ただし、この東禅寺の創建に関しては異説も存在する。一部の資料 8 によれば、東禅寺の縁起として「文明元年(1469年)に菅俣城主であった大塚掃部介行成(おおつか かもんのすけ ゆきなり)が折木に移されて城主となり、寺を創建した」という内容が伝えられている。これが隆道による開基説とどのように関連するのかは、さらなる検討が必要である。年代(文明元年と文禄5年以降)も人物(行成と隆道)も大きく異なるため、同名の別寺院である可能性、あるいは後世の縁起が混同されたり、古い伝承が付加されたりした可能性などが考えられる。隆道が新たに開いた東禅寺が、より古い時代に存在した寺院の故地に再興されたという解釈も成り立つかもしれないが、現時点では 9 や 9 に記された隆道による開基の記述がより具体的であると言える。

4.4. 岩城氏改易に伴う大塚氏の境遇の変化

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいて、大塚氏の主家であった岩城氏は、当主岩城貞隆(いわき さだたか)が東軍への参加が遅れたことなどを理由に、戦後処理の一環として慶長7年(1602年)に改易処分を受けた。これにより、岩城氏の領地は没収され、大名としての地位を失った。

主家の改易は、その家臣団の運命にも大きな影響を及ぼす。岩城氏の家臣であった大塚氏もまた、この改易によって折木の所領を失い、浪人の身となったと考えられている 9 。その後の大塚氏一族の具体的な動向については、前述の仙台角田の大塚新左衛門のような断片的な情報を除けば、詳細を追跡することは困難である。戦国領主として一定の勢力を保持した大塚氏も、近世へと移行する時代の大きな変革の中で、その歴史に一つの区切りを迎えることになった。

5. 大塚隆成に関する史料的検討と課題

大塚隆成とその一族に関する調査は、現存する史料の制約から多くの課題を抱えている。ここでは、主要な史料の概要を整理するとともに、史料間に見られる異同や解釈の問題点、特に家督相続や年代に関する矛盾について検討し、今後の研究への展望を示す。

5.1. 主要史料の概要

大塚氏、特に大塚隆成に関連する情報を得るための主要な史料としては、以下のようなものが挙げられる。

- 『赤浜妙法寺過去帳』 : 茨城県高萩市赤浜に現存する日蓮宗妙法寺に伝わる過去帳である。ここには、大塚氏一族と思われる人物の没年月日や法名、戒名などが断片的に記録されており、一族の動向や信仰の一端を探る上で貴重な史料群の一つである 3 。

- 各種棟札(荒川八幡宮など) : 神社や寺院の建物の造営や修復の際に、その由来や寄進者名を記して取り付けられた木札である。大塚氏の勢力圏内にあったと考えられる荒川八幡宮などの棟札には、寄進者として大塚氏の歴代当主の名が見えることがあり、これらは同時代史料として極めて高い価値を持つ 7 。

- 『常陸誌料』『龍子山記』『常州北遺文』などの地誌・記録類 : これらは主に江戸時代以降に編纂された常陸国に関する地誌や歴史記録である。大塚氏に関する記述も散見されるが、編纂された時代が下るため、同時代の一次史料との比較検討を通じて、その記述の信頼性を慎重に吟味する必要がある 7 。

- 「大塚文書」 : 大塚氏に伝来したとされる古文書群の総称であるが、その全体像や現存状況は必ずしも明らかではない。ただし、南北朝時代の大塚員成の軍忠状の写しなどが引用されており 1 、もし現存するならば大塚氏研究にとって一級の史料となる。

5.2. 史料間の異同と解釈(特に家督相続と年代の矛盾点)

大塚隆成を中心とする大塚氏の系譜や活動時期に関しては、史料間でいくつかの矛盾や解釈の難しい点が見られる。

-

大塚政成の嫡子「重成」と隆成の子「親成」を巡る問題:

前述の通り、『常陸誌料』などの後世の記録では、大塚政成の嫡子である重成が若くして亡くなったため、一族の隆成が家督を継ぎ、さらに隆成の子である親成がその後を継いだとされている 7。

しかし、この説にはいくつかの疑問点が存在する。まず、永禄9年(1566年)に作成された荒川八幡宮修造の棟札には、「大塚殿藤原朝臣重成」という名がはっきりと記されており 7、これが重成の実在と、この時期における彼の活動を示す動かぬ証拠とされている。

一方で、大塚隆成が隠居したのは永禄5年(1562年)とされている 5。もし重成が永禄9年(1566年)にまだ活動していたのであれば、隆成が家督を継いだ時期や、重成が「若死」したとされる時期について、従来の説を再検討する必要が生じる。

さらに問題を複雑にしているのは、永禄2年(1559年)の荒川八幡宮の棟札には大塚政成の名が見える点である 7。一部で重成の法名とされる「春雄」が永禄2年に没したという説があるが、『高萩市史』の編纂過程で参照された資料では、棟札の存在から政成はこの時点では存命であり、「春雄」とは別人であると指摘されている 7。

そして、時代が下った永禄11年(1583年)の棟札には「大塚掃部親成」の名が見え 7、これが隆成の子である親成を指すと考えられている。

これらの史料間の矛盾は、後世に編纂された系図や記録における記憶違いや混同、あるいは同名異人や改名の可能性、さらには「若死」と伝えられる時期の具体的なずれなど、複数の要因が絡み合って生じていると考えられる。特に「重成」と「親成」が、実は同一人物であり、諱(いみな)や通称の使い分け、あるいは元服前後の改名といった事情があったのではないかという可能性も、7の資料では示唆されている。この混乱を解き明かすためには、棟札のような信頼性の高い一次史料の記述を最優先としつつ、諸記録の記述を慎重に比較検討し、多角的な視点からアプローチすることが求められる。戦国期の地方豪族の記録にはしばしば見られるこうした系譜上の混乱であり、現時点での決定的な解決は難しいかもしれないが、問題点を明確に提示し、今後の研究の進展に期待を寄せることが重要である。 -

大塚隆成の官途名「信濃守」と宗家当主・政成の官途名「信濃守」の重複:

史料 5 によれば、大塚隆成の別名として「信濃守」が挙げられている。興味深いことに、彼が跡を継いだとされる宗家の前当主、大塚政成もまた「信濃守正成」と記されている 5。

親子や近親者が同じ官途名を名乗る事例は戦国時代にも皆無ではないが、庶流から宗家を継いだ隆成が、前当主である政成と全く同じ「信濃守」を名乗った(あるいはそのように記録された)背景には、何らかの事情があった可能性が考えられる。これが単なる記録上の混同によるものなのか、あるいは家督継承の正統性を示すため、あるいは前当主の権威を引き継ぐ意図など、何らかの政治的な意味合いがあったのかは、現時点では不明である。

5.3. 今後の研究への展望

大塚隆成および大塚一族に関する研究は、まだ多くの未解明な点を残している。今後の研究の進展のためには、以下のような点が展望される。

- 未発見・未調査の地方史料の探索と分析 : 各地の郷土史家や旧家、寺社などに所蔵されている可能性のある古文書、記録、系図などの史料を丹念に調査し、新たな情報を発掘することが期待される。特に、大塚氏の具体的な活動内容や、一族内の関係性を明らかにする同時代史料の発見が待たれる。

- 大塚氏と岩城氏・佐竹氏との関係性をより具体的に示す史料の発掘 : 大塚氏が両勢力の間でどのような役割を果たし、どのような交渉や軍事行動に関与したのかを具体的に示す書状や覚書などの史料が発見されれば、当時の地域情勢の理解が大きく進む。

- 城館跡に関する考古学的調査成果との比較検討 : 大塚氏の本拠地であった菅俣城、竜子山城、そして移封先の折木城などの城館跡については、発掘調査や縄張り調査といった考古学的なアプローチによる研究が進められている。これらの調査成果と文献史料の記述を突き合わせることで、大塚氏の勢力規模や統治の実態、城郭の変遷などをより立体的に復元できる可能性がある。

6. おわりに

本報告書では、戦国時代の常陸国北部にその足跡を残した武将、大塚隆成と彼の一族である大塚氏について、現存する史料に基づいてその生涯と歴史的背景を概観した。

6.1. 大塚隆成の生涯の総括と歴史的意義

大塚隆成は、戦国時代の常陸国北部という、有力大名の勢力が衝突する最前線で、大塚氏という国人領主の家督を継ぎ、激動の時代を生きた武将であった。彼の生涯は、岩城氏と佐竹氏という二大勢力の狭間で、一族の存続と勢力の維持に腐心した数多くの地方領主の姿を象徴していると言えるだろう。

庶流の出身でありながら宗家を相続し、その後比較的早い時期に隠居して子息に家督を譲ったという経緯は、戦国期における家督相続の複雑さや、一族内の力関係、さらには外部勢力との関係といった要因が絡み合って決定された可能性を示唆している。彼の時代に、大塚氏が主家である岩城氏への帰属を強めたことは、常陸国北部から陸奥国南部にかけての地域勢力図にも一定の影響を与えたと考えられる。

6.2. 大塚氏の歴史的役割と終焉

大塚氏は、鎌倉時代以来の長い歴史を持つ在地領主として、多珂郡を中心とする地域社会の政治、軍事、そして文化に至るまで、少なからぬ役割を果たしてきた。菅俣城から竜子山城へと拠点を移し、時には佐竹氏に、時には岩城氏に属しながら、巧みな外交と武力によって戦国乱世を生き抜こうとした。

しかし、豊臣秀吉による天下統一と、それに続く徳川幕府の成立という、日本史における大きな時代の転換期において、大塚氏もまたその渦に飲み込まれていく。主家であった岩城氏が関ヶ原の戦い後の処理で改易されると、その家臣であった大塚氏も所領を失い、戦国領主としての歴史に幕を閉じることになった。

その後の大塚氏一族の動向は、史料が乏しく断片的にしか追えないものの、移封先の折木に菩提寺として東禅寺を建立し、後世に至るまでその法灯が守られていることは、近世以降も大塚氏の記憶が地域に留められ、子孫によって先祖が弔われていたことを示している。大塚隆成とその一族の歴史は、華々しい戦国絵巻の陰で、自らの領地と家名を死守しようとした無数の地方武士たちの生き様を、現代に伝えているのである。

表2:大塚氏関連年表

|

和暦 |

西暦 |

主な出来事 |

関連史料・備考 |

|

鎌倉時代 |

- |

大塚氏、常陸国多珂荘大塚郷の地頭となる。菅俣城を本拠とする。 |

1 |

|

元弘3年 |

1333年 |

大塚五郎次郎員成、新田義貞の鎌倉攻めに一族郎党を率いて参加し武功を立てる。弟・三郎成光討死。 |

1 (「大塚文書」軍忠状) |

|

応永末年頃 |

1420年代後半 |

大塚氏、本拠地を菅俣城から竜子山城へ移す。 |

3 |

|

永享2年 |

1430年 |

『赤浜妙法寺過去帳』に「妙浄禅門 大ツカ 十二・十六」と見え、この人物が竜子山城に移った最初の城主か。 |

3 |

|

文明17年 |

1485年 |

7月、岩城常隆が多珂郡に侵攻。竜子山城主・大塚伊勢守成貞は降伏し、大塚氏は岩城氏に属することになる。 |

6 |

|

天文21年 |

1552年 |

大塚政成、佐竹義昭より一家の待遇を受け、その麾下に属す。 |

5 |

|

永禄元年 |

1558年 |

大塚政成、岩城氏と佐竹氏の間の和議を調停し成立させる。 |

5 |

|

永禄2年 |

1559年 |

荒川八幡宮の棟札に大塚政成の名が見える。 |

7 |

|

永禄5年 |

1562年 |

大塚隆成、隠居。菅俣に戻ったともされる。子・親成が家督を相続したか。 |

5 |

|

永禄6年 |

1563年 |

大塚大膳亮(隆成との関係不明)が大檀那となり、依上保開田村十二天社を造営。 |

5 |

|

永禄9年 |

1566年 |

荒川八幡宮修造の棟札に「大塚殿藤原朝臣重成」(政成の嫡子か)の名が見える。 |

7 |

|

永禄11年 |

1583年 |

荒川八幡宮の棟札に「大塚掃部親成」(隆成の子か)の名が見える。 |

7 |

|

天正11年 |

1583年 |

大塚大膳亮、再度十二天社を造営。 |

5 |

|

天正13年 |

1585年 |

大塚隆通(隆道と同一人物か)、佐竹義重に従い陸奥へ出陣。 |

5 |

|

文禄2年 |

1593年 |

大塚親成、文禄の役(朝鮮出兵)で主君岩城氏に従い肥前名護屋に在陣。 |

5 |

|

文禄5年 |

1596年 |

4月~7月、豊臣政権による知行替えで、大塚氏は岩城領内の標葉郡折木城へ移封。大塚親成は隠居し、大塚隆道が跡を継ぎ折木へ移る。隆道は折木に法壺山東禅寺を開基。 |

9 |

|

慶長7年 |

1602年 |

関ヶ原の戦いの結果、岩城氏が改易。これにより、家臣であった大塚氏も所領を失い浪人となる。 |

9 |

|

安永5年 |

1776年 |

仙台角田の大塚新左衛門が、江戸登りの途次、折木の東禅寺に立ち寄り先祖の位牌を拝する。 |

9 |

引用文献

- 【大塚郷と大塚氏】 - ADEAC https://adeac.jp/kitaibaraki-lib/text-list/d00010/ht000410

- 大塚郷と大塚氏 - 図説北茨城市史 https://adeac.jp/kitaibaraki-lib/texthtml/d00010/d00010-mp000010/ht000410

- 【竜子山城と大塚氏】 - ADEAC https://adeac.jp/kitaibaraki-lib/text-list/d00010/ht000500

- 常陸 龍子山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hitachi/tatsugoyama-jyo/

- 「織田信長家臣人名事典」に掲載されている「国富(大塚)重照四郎兵衛」 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000151726

- 【車・竜子山両城の帰服】 - ADEAC https://adeac.jp/kitaibaraki-lib/text-list/d00010/ht000490

- 了月号 - 高萩市 https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/data/digital_archive/1708506179_doc_141.pdf

- 東禅寺(とうぜんじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E7%A6%85%E5%AF%BA-339118

- 【折木の東禅寺】 - ADEAC https://adeac.jp/kitaibaraki-lib/text-list/d00010/ht000570

- 大塚政成 http://kuri222.cocolog-nifty.com/kikori_matsuoka/otsuka_masanari.pdf

- イナヤマ~ - 埼玉苗字辞典 http://saitama-myouji.my.coocan.jp/5-2inayama_8707.html

- (1) 城館跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/52/52696/131674_2_%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E3%81%AE%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8.pdf

- 竜子山城 - FC2WEB http://burari2161.fc2web.com/tatukoyamajyou.htm

- 高倉山城跡 https://sou-sou-fukushima.jp/spot/2309

- 高倉山|広野町公式ウェブサイト https://www.town.hirono.fukushima.jp/promotion/know/1004355/index.html