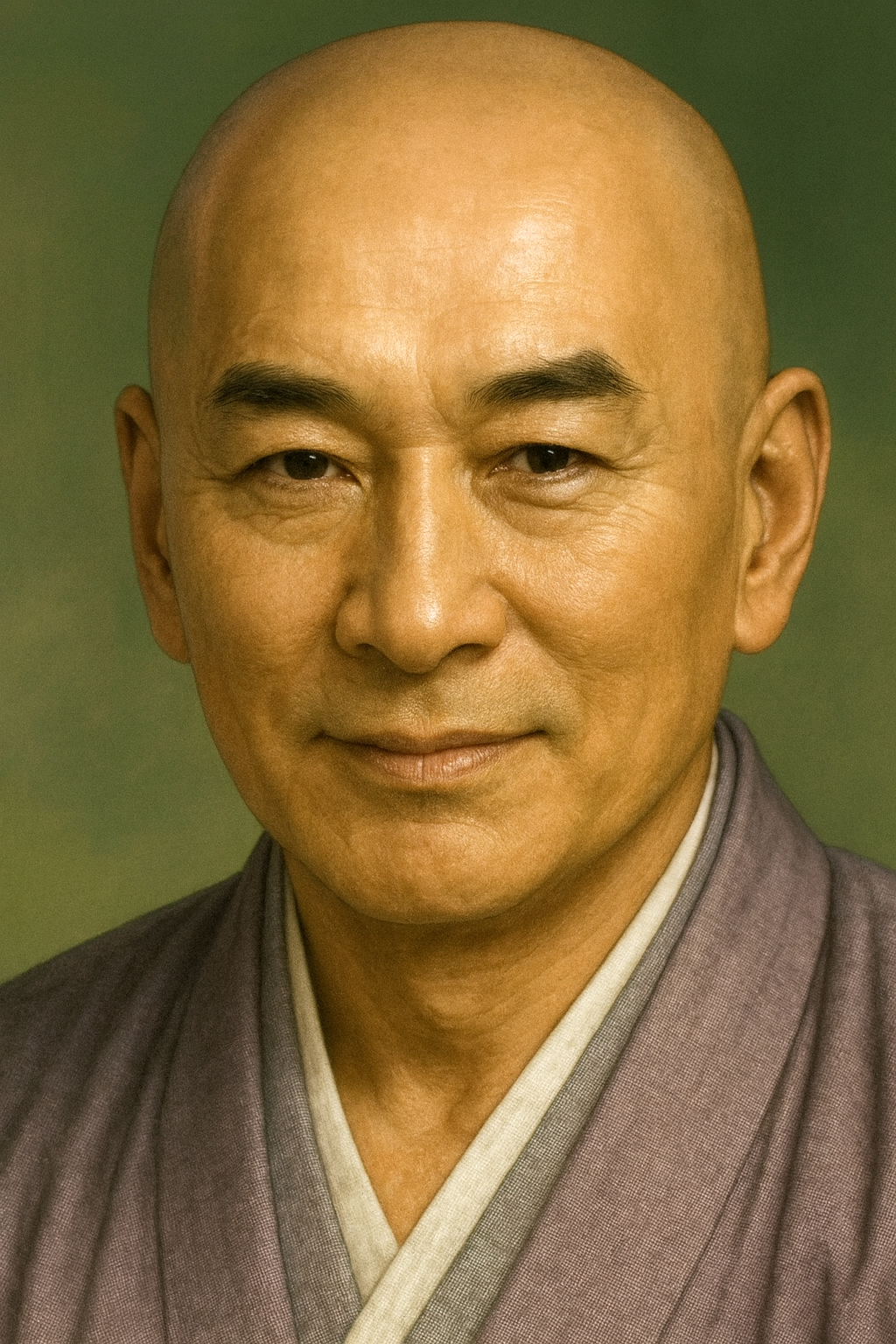

大山寺乗晄

大山寺乗晄は戦国時代の僧将。霊峰大山寺の経悟院住持として、尼子氏に味方し戦に参加。信仰と軍事力を兼ね備え、動乱期を生き抜いた。

戦国期の僧将、大山寺乗晄の実像:霊峰大山の権勢と因伯の動乱

序論:歴史の狭間に立つ僧将・大山寺乗晄

日本の戦国時代、因幡・伯耆(現在の鳥取県)の地で活動したとされる「大山寺乗晄」は、1513年から1584年頃にかけ、旧仏教寺院の住持として領民への布教に務める一方、大名の要請に応じて一軍を率いて合戦に参加したと伝えられる、謎に満ちた人物である。この人物像は、単なる一僧侶の枠を超え、戦国という乱世における「寺社勢力」の典型的な姿を色濃く反映している 1 。しかしながら、彼の名を直接記した一次史料は極めて乏しく、その実像は長らく歴史の靄に包まれてきた。

本報告書は、この大山寺乗晄という人物の実像に、可能な限り迫ることを目的とする。そのための鍵は、彼個人の断片的な伝承を追うことだけにあるのではない。むしろ、彼が生きた時代と場所、すなわち、中国地方の覇権を巡る尼子氏と毛利氏の激しい攻防、そしてその渦中にあって一大勢力として君臨した霊峰・大山寺という二つの巨大な文脈の中に彼を位置づけることにある。

大山寺は、単なる宗教施設ではなかった。広大な寺領と、そこから生まれる経済力、特に全国唯一の信仰に裏打ちされた「大山牛馬市」という独自の経済圏を掌握していた 3 。さらに、最盛期には三千人と称される強力な僧兵を擁する軍事拠点でもあった 6 。乗晄という人物は、このような信仰・経済・軍事の各機能を統合した巨大組織の指導者の一人であったと見なすことができる。彼の存在を直接示す「点」としての情報が乏しいからこそ、本報告は、彼が属した大山寺という組織の構造と、彼が巻き込まれた因伯争乱史という「線」と「面」の情報を丹念に解き明かすことで、その歴史的役割を立体的に再構築する試みである。

「大山寺乗晄」という固有名詞そのものが、一次史料において容易に見出し得ないという事実は、彼の歴史的重要性が低いことを意味するものではない。むしろ、彼のアイデンティティが「大山寺」という巨大な組織、あるいはその中の特定の「院坊」の長という職責と不可分であったことを強く示唆している。彼の生涯は、一個人の物語であると同時に、戦国期における巨大宗教組織が、いかにして動乱の時代を生き抜き、そして変容していったかを映し出す貴重な鏡なのである。

表1:大山寺乗晄 関連年表

|

西暦(和暦) |

乗晄の動向(推定)と大山寺の出来事 |

因幡・伯耆の動向(尼子・毛利) |

日本全体の動向 |

典拠 |

|

1513年(永正10) |

乗晄、生誕(伝承) |

|

|

ユーザー提供情報 |

|

1524年(大永4) |

|

尼子経久、伯耆へ侵攻(五月崩れ) |

|

9 |

|

1552年(天文21) |

大山寺阿弥陀堂、再建 |

|

|

7 |

|

1554年(天文23) |

大山寺、大火災。尼子晴久の命で復興開始(経悟院朝円が奉行の一人) |

尼子晴久、伯耆を支配 |

|

11 |

|

1566年(永禄9) |

|

毛利氏、尼子氏を滅ぼす(月山富田城落城) |

|

13 |

|

1571年(元亀2) |

「大山寺経悟院」として浄満原の戦いに尼子方で参戦(乗晄の活動と推定) |

浄満原の戦い(尼子再興軍 vs 毛利軍) |

織田信長、比叡山を焼き討ち |

14 |

|

1578年(天正6) |

杉原盛重、大山寺根本中堂を再興 |

毛利方の杉原盛重、伯耆を支配 |

|

16 |

|

1581年(天正9) |

杉原盛重、大山寺西明院に寄進 |

|

|

15 |

|

1584年(天正12) |

乗晄、死去(伝承) |

|

|

ユーザー提供情報 |

|

1588年(天正16) |

|

|

豊臣秀吉、刀狩令を発布 |

17 |

|

1610年(慶長15) |

豪円僧正、幕府より寺領三千石を安堵される |

|

|

7 |

第一章:西国に君臨する霊峰 ― 大山寺の権勢と構造

大山寺乗晄という人物の活動を理解するためには、まず彼がその権勢を振るった舞台、すなわち大山寺そのものが、いかに強大な力を持つ存在であったかを把握する必要がある。大山寺は、単なる祈りの場ではなく、広大な信仰圏、潤沢な経済基盤、そして強力な軍事力を兼ね備えた、戦国時代の伯耆国における一大地域勢力であった。本章では、その権勢の源泉を、信仰、経済、軍事、組織の四つの側面から解剖する。

1-1. 地蔵信仰の聖地として

大山寺の歴史は古く、寺伝によれば養老2年(718年)、出雲国の猟師であった俊方が地蔵菩薩の霊験に触れて発心し、金蓮上人と名乗って草庵を結んだことに始まるとされる 10 。平安時代に入ると天台宗の寺院として確立し、比叡山から座主が派遣されるなど、中央の仏教界とも強い結びつきを持った 10 。

その信仰の中核を成したのは、一貫して地蔵菩薩への信仰であった。大山の地蔵菩薩は、山頂の池から現れたとされ、万物に水の恵みを与え、現世の苦しみから人々を救う仏として信じられた 21 。人々は延命をもたらすとされる霊水「利生水」と地蔵菩薩の加護を求め、五穀豊穣を祈願するために大山へと参詣した 21 。この、地蔵と水とが密接に結びついた「大山信仰」は、鎌倉時代以降、伯耆国のみならず、広く山陰・山陽地方にまで信仰圏を拡大していった 22 。この広大な信仰ネットワークこそが、大山寺の宗教的権威と、地域社会に対する影響力の根源であり、後述する経済力や軍事力の基盤ともなったのである。

1-2. 経済的基盤と繁栄

大山寺の強大な権勢を物質的に支えたのは、その潤沢な経済力であった。その象徴的存在が、江戸時代には日本三大牛馬市の一つに数えられた「大山牛馬市」である 3 。この市の起源は、平安時代後期に大山寺の高僧・基好上人が牛馬安全の守り札を配り、牛馬の放牧を奨励したことに遡るとされる 5 。地蔵菩薩が生きとし生けるもの全てを救うという信仰に基づき、大山は牛馬信仰の中心地ともなった。人々は農耕に不可欠な牛馬を連れて大山寺に参詣し、その加護を祈った 27 。

やがて参詣者が集まる中で自然発生的に始まった牛馬の交換や売買は、鎌倉時代には市として発展し、江戸時代には大山寺自身が経営に乗り出すことで、信仰に裏打ちされた全国でも類を見ない市へと隆盛を極めた 4 。この牛馬市からの収益に加え、大山寺は広大な寺領(荘園)を有していた。中世における寺領の詳細は不明な点も多いが、近世初頭の慶長15年(1610年)には、江戸幕府から三千石という広大な寺領を公式に認められている 7 。この事実は、戦国時代においても大山寺が相当規模の荘園を支配し、そこからの年貢収入を得ていたことを強く示唆している 29 。この潤沢な経済力こそが、数千人とされる僧兵を維持し、戦国大名と渡り合うほどの政治的・軍事的活動を可能にした原動力であった。

1-3. 武装する寺院 ― 三千の僧兵伝説

戦国時代の末期、世が乱れ、各地で騒乱が頻発するようになると、寺社も自らの権益と寺領を守るために武装し、軍事力を持つことは半ば常識と化していた 1 。大山寺もその例外ではなく、強力な武装集団である「僧兵」を擁していたことで知られる。伝承では、その最盛期には三千人もの僧兵がいたとされ、近隣の山名氏、尼子氏、毛利氏といった戦国大名すら脅かすほどの勢力を誇ったという 6 。

この「三千人」という数字が実数であるかは定かではないが、大山寺が強力な軍事力を有していたことは歴史的事実によって裏付けられている。その最も著名な例が、元弘3年(1333年)の「船上山の戦い」である。隠岐を脱出した後醍醐天皇を奉じて船上山に立てこもった伯耆の武将・名和長年を助けるため、大山寺の別当であった信濃坊源盛(長年の弟)は、大山の僧兵七百余騎を率いて参陣し、幕府軍の撃退に大きく貢献した 7 。この史実は、大山寺が少なくとも数百人規模の兵力を動員できる、地域における重要な軍事勢力であったことを明確に物語っている。乗晄が軍を率いて合戦に参加したという伝承も、こうした大山寺の「武装する寺院」としての長い伝統の延長線上にあると理解するのが妥当である。

1-4. 「一山三院四十二坊」の組織

大山寺は、単一の寺院建築を指す言葉ではなく、山全体に広がる巨大な寺院複合体の総称であった。その組織構造は、中世以降、「一山三院四十二坊」という言葉で表現される 33 。これは、西明院(さいみょういん)・南光院(なんこういん)・中門院(ちゅうもんいん)という三つの中心的な院(三院)と、それに付随する四十二の支院・僧坊から成る組織体制を意味する 7 。

この体制の原型は古く、承安2年(1172年)の史料にはすでに「西明院院主・南光院別当・中門院座主」の名が見えることから、遅くとも12世紀半ばには「一山三院」の基本構造が成立していたことがわかる 29 。これらの三院はそれぞれが本尊や権現社を持ち、本来は独立性の高い存在であった。時には互いに対立・抗争することもあったとされ、山内が一枚岩でなかったことをうかがわせる 33 。乗晄のような人物は、これら数多くの院坊のいずれかの長(住持)であり、その院坊が持つ独自の経済力や兵力を背景に、時には一山の代表として、時には特定の院坊の利害を代表して、政治や軍事の舞台で活動していたと考えられる。

大山寺の権勢は、これら信仰・経済・軍事・組織という四つの要素が、それぞれ独立して存在していたわけではない。むしろ、それらが相互に深く連関し、互いを強化しあう「正のスパイラル」とも呼ぶべき力学によって成り立っていた。広大な地蔵信仰圏が、遠方からの参詣者や牛馬市の参加者を集め、莫大な寄進や収益をもたらした(信仰→経済)。その潤沢な経済力が、多数の僧兵の維持と武装を可能にし(経済→軍事)、強力な軍事力が寺領の維持・拡大と、戦国大名に対する政治的発言力を担保した(軍事→組織・経済)。そして、確立された「一山三院」の組織が、広大な信仰圏の管理と布教、権益の徴収を効率的に行うことで、システム全体を支えていたのである(組織→信仰・経済)。大山寺乗晄の活動は、この巨大な権力システムを動かす主体の一つとして理解する必要がある。

第二章:因伯争乱 ― 尼子・毛利と大山寺の政治力学

大山寺乗晄が生きたとされる16世紀は、まさに出雲の尼子氏と安芸の毛利氏が、中国地方の覇権を巡って激しく争った動乱の時代であった。独立した一大勢力であった大山寺も、この二大勢力の狭間で、存続を賭けた巧みな政治的判断を迫られた。本章では、尼子・毛利両氏と大山寺との関係性を分析し、乗晄がその中でいかなる役割を担った可能性が高いかを論じる。

2-1. 尼子氏の伯耆支配と大山寺

16世紀前半、尼子経久とその孫・晴久の時代に、尼子氏は出雲から周辺諸国へと勢力を急拡大させた。大永4年(1524年)には伯耆国へ大軍を送り込み、守護であった山名氏の諸城を次々と攻略(五月崩れ)、伯耆国を事実上の支配下に置いた 9 。この尼子氏の支配下で、大山寺は有力な庇護者を得ることになる。

両者の密接な関係を象徴する出来事が、天文23年(1554年)に発生した大山寺の大火災である。「不思議の火災」と記録されるこの災害により、神殿や房舎、仏像の多くが焼失するという壊滅的な被害を受けた 11 。この事態に対し、尼子晴久は極めて迅速に対応した。被災からわずか1ヶ月後には再興を命じ、出雲大社の造営にも関わった重臣の多賀久幸を作事奉行として派遣したのである 11 。そして、この国家的な復興事業において、寺院側の奉行として中心的な役割を担ったのが、西楽院澄禅、経悟院朝円、大楽房慶仁という三人の僧侶であった 11 。この事実は、大山寺、特にその中核をなす院坊が、尼子氏の統治体制に深く組み込まれ、その権威と財政的支援を受けていたことを明確に示している。

2-2. 毛利氏の台頭と勢力図の転換

16世紀半ばを過ぎると、安芸国から台頭した毛利元就によって、中国地方の勢力図は大きく塗り替えられる。毛利氏は尼子氏との抗争を優位に進め、永禄9年(1566年)、ついに尼子氏の本拠地である月山富田城を陥落させ、戦国大名としての尼子氏を滅亡に追い込んだ 13 。これにより、伯耆国の支配権もまた、尼子氏から毛利氏へと移ることになった。

支配者の交代という激変に対し、大山寺は新たな支配者である毛利氏とも巧みに関係を構築し、自らの権益を保持しようと努めた。その仲介役となったのが、毛利氏の重臣で、伯耆支配の拠点であった八橋城の城主・杉原盛重である。盛重は敬虔な武将であったと見られ、天正6年(1578年)には大山寺根本中堂の金剛童子を再興する棟札を残している 16 。さらにその3年後の天正9年(1581年)には、大山寺文書の中に、盛重が「大山寺西明院」に対して伯耆国久古荘を寄進したことを示す記録が残されている 15 。これは、大山寺が支配者の交代という危機的状況に際しても、その宗教的権威を背景に新たな権力者との関係を築き、寺院の存続と繁栄を図った、したたかな生存戦略の現れと言えよう。

2-3. 尼子再興軍と大山寺の選択 ― 浄満原の戦い

尼子氏が滅亡した後も、その遺臣である山中幸盛(鹿介)らは、尼子勝久を擁して一族の再興を目指し、執拗な抵抗を続けた。この尼子再興軍の戦いの中で、大山寺が再び歴史の表舞台に登場する。それは、毛利氏の支配下にあったにもかかわらず、旧主である尼子氏に味方するという、極めて危険な政治的選択であった。

元亀2年(1571年)、尼子再興軍と毛利軍が伯耆国浄満原(現在の大山町上万)で激突した「浄満原の戦い」において、史料は「大山寺経悟院」が三百騎を率いて尼子再興軍に加勢したと明確に記録している 14 。これは、大山寺の特定の院坊が、毛利氏への反抗、あるいは旧主・尼子氏への義理立てという形で、独自の判断に基づき軍事行動を起こしたことを示す、極めて重要な記録である。三百騎という兵力は、当時の国人領主にも匹敵する規模であり、大山寺が依然として地域における無視できない軍事力を保持していたことを物語っている。

大山寺の対外的な政治姿勢は、単純な「尼子方」あるいは「毛利方」といった一枚岩のものではなかった可能性が高い。むしろ、寺全体の利害と、西明院や経悟院といった有力な院坊ごとの利害や政治的立場が、複雑に絡み合っていたと推測される。尼子氏による大火からの復興事業では、「経悟院朝円」が寺院側の奉行として中心的な役割を担い、その後の尼子再興軍への加担も「経悟院」が主体となっている。一方で、毛利方の杉原盛重からの寄進は「西明院」が受けている。

この事実関係を第一章で確認した「一山三院」という組織構造と重ね合わせると、興味深い構図が浮かび上がる。すなわち、大山寺内部で各院坊が、それぞれ異なる戦国大名との政治的パイプを持ち、時勢に応じて、あるいは院坊間の力関係によって、それぞれが、あるいは一山全体として、最も有利な選択を模索する、したたかな「複合的外交主体」として機能していたのではないか。大山寺乗晄の行動もまた、この寺内の複雑な力学の中で理解する必要があるだろう。

表2:戦国期における大山寺と主要大名との関係一覧

|

年代 |

関係大名 |

事績(庇護・軍事・寄進等) |

関わった大山寺の院坊・人物 |

典拠史料 |

|

天文23年(1554) |

尼子 晴久 |

大火後の堂舎復興事業を主導(作事奉行派遣) |

西楽院澄禅、 経悟院朝円 、大楽房慶仁 |

『諸堂舎棟札写』 11 |

|

元亀2年(1571) |

尼子 再興軍 |

浄満原の戦いに三百騎を率いて加勢 |

大山寺経悟院 |

『尾高の里Ⅲ』 14 |

|

天正6年(1578) |

杉原 盛重(毛利方) |

根本中堂の金剛童子を再興 |

(特定院坊の記述なし) |

『金剛童子再興棟札銘』 16 |

|

天正9年(1581) |

杉原 盛重(毛利方) |

伯耆国久古荘を寄進 |

西明院 |

『大山寺文書』 15 |

第三章:大山寺乗晄の実像への迫求

これまでの背景分析を踏まえ、いよいよ本報告書の中心課題である「大山寺乗晄」という人物そのものの実像に迫る。直接的な史料が乏しい中、残された記録の断片を繋ぎ合わせ、彼の名前、地位、そして具体的な活動を結びつけることで、歴史の中にその姿を具体的に描き出すことを試みる。

3-1. 「乗晄」という法号の解読

まず、「大山寺乗晄」という呼称を解剖する必要がある。大山寺が天台宗の寺院であったことを踏まえると、当時の僧侶の名称は、一般に「院号」「道号」「法号(戒名)」「位号」といった複数の要素から構成されていた 37 。

- 院号(いんごう): 「〇〇院」という形式で、寺院への貢献度が高い、あるいは社会的地位の高い僧侶に与えられる称号 39 。有力な院坊の住持は、その院坊名を自らの称号として用いることが多かった。

- 道号(どうごう): 故人の人となりや出身地、趣味など、その人物を象徴する文字が用いられる 41 。

- 法号(ほうごう)/戒名(かいみょう): 仏弟子となった証として授けられる、あの世での新しい名前。通常は二文字で構成される 37 。

- 位号(いごう): 信仰の深さや性別、年齢などを示す称号で、戒名の下に付けられる(例:居士、信士など)。

この構成に照らし合わせると、「大山寺乗晄」という呼称は、「大山寺」という所属組織名と、「乗晄」という二文字の法号(戒名)から成ると考えられるのが最も自然である。彼が軍を率いるほどの有力な僧侶であったことを考えれば、実際には「〇〇院」という院号を持っていた可能性が極めて高い。

3-2. 僧将としての活動 ― 「経悟院」乗晄

ここで、第二章で確認した二つの重要な歴史記録が、乗晄の実像を特定する上で決定的な鍵となる。

- 天文23年(1554年)、尼子晴久が主導した大山寺復興事業において、寺院側の奉行を務めた人物の一人に「 経悟院朝円 (きょうごいん ちょうえん)」がいたこと 11 。

- 元亀2年(1571年)、尼子再興軍に与して三百騎の兵を率い、浄満原の戦いに参戦したのが「 大山寺経悟院 」であったこと 14 。

この二つの記録は、17年という時間的な隔たりはあるものの、いずれも大山寺内の「経悟院」という特定の院坊が、一貫して尼子氏と深い関係を維持していたことを示している。この事実と、伝承に残る「大名(尼子氏)の要請で合戦に参加した」という乗晄の人物像は、見事に一致する。

以上のことから、伝承上の人物「乗晄」こそが、この「経悟院」の住持であったと結論付けるのが最も合理的である。その関係性については、二つの可能性が考えられる。一つは、「朝円」と「乗晄」が同一人物であり、何らかの理由で途中で改名したという可能性。もう一つは、「朝円」の跡を継いで「乗晄」が経悟院の住持となり、先代から続く尼子氏との政治的・軍事的関係を継承したという可能性である。

いずれのシナリオであったとしても、大山寺乗晄の歴史的実像は、「 大山寺経悟院の住持 」として、大山寺の軍事部門の一翼を担い、庇護者であった尼子氏のために兵を率いて戦った「 僧将 」であったと特定することができる。彼が率いた三百騎は、経悟院に所属する僧兵や、その支配下にある寺領の武士・農民によって構成されていたと推測される。

3-3. 住持としての顔 ― 領民への布教

乗晄は、血気盛んな「僧将」であると同時に、仏の教えを説く「住持」でもあった。伝承が、彼が「近隣の領民に対し布教活動を行」ったと伝えるように、彼のもう一つの重要な顔は、大山寺の広大な信仰圏において、民衆に寄り添う宗教指導者としての役割であった。

戦乱に明け暮れる世にあって、人々の苦しみは深く、現世での救済を仏に求める心は切実であった。大山寺の地蔵信仰は、抽象的な教義に留まらず、延命をもたらす「利生水」、農耕を支える「牛馬の守護」、そして戦乱で命を落とした縁者の「死者供養」といった、人々の生活に密着した具体的な救済を約束するものであった 21 。乗晄のような院坊の住持は、日常的に法要を執り行い、教えを説き、守り札を配ることで、民衆の心の拠り所となっていた。

この布教活動は、単なる宗教的行為に留まらない。それは民衆からの信仰と寄進を集め、寺院の経済的基盤を強化することに直結していた。そして、その宗教的権威と民衆からの信望は、いざという時に兵を集める際の求心力ともなり得た。

乗晄の「僧将」としての側面と「住持」としての側面は、決して矛盾するものではなく、むしろ表裏一体の関係にあった。合戦への参加は、庇護者である大名との関係を維持し、寺領という経済基盤を守るための、いわば「護法」のための政治的・軍事的行為であった。その確保された経済基盤があってこそ、大規模な伽藍の維持や法要の執行が可能となり、寺院の宗教的権威はさらに高まる。そして、その高められた宗教的権威が、再び民衆からの寄進や大名からの庇護を引き出し、さらには軍事動員の際の動員力ともなる。乗晄の生涯は、戦国期という「自力救済」の時代 31 にあって、宗教指導者が信仰という理想と、権力という現実の狭間で、いかにして自らの組織を存続させようとしたかの、生々しい実践の記録なのである。

第四章:時代の終焉 ― 乗晄の晩年と大山寺の変容

大山寺乗晄の没年と伝えられる天正12年(1584年)前後は、日本の歴史が大きな転換点を迎えた時期であった。織田信長、そしてその後継者である豊臣秀吉による天下統一事業が急速に進展し、戦国時代を通じて各地に割拠した寺社勢力は、その武装を解かれ、近世的な支配体制へと組み込まれていく。本章では、乗晄のような「僧将」の時代がどのように終わりを告げたのかを、大山寺のその後の変容を通して描く。

4-1. 覇権の確立と寺社勢力の抑制

戦国大名が互いに相争う時代において、大山寺のような寺社勢力は、大名間の勢力均衡を利用し、時には軍事力を背景に自立的な地位を保つことが可能であった。しかし、圧倒的な力を持つ中央権力が登場すると、その状況は一変する。

元亀2年(1571年)、織田信長による比叡山延暦寺の焼き討ちは、天下統一を目指す者にとって、寺社勢力が持つ独立した軍事力と政治力が、いかに許容しがたいものであったかを象徴する事件であった 1 。信長の後を継いだ豊臣秀吉もこの方針を継承し、天正13年(1585年)の紀州征伐では、根来寺や雑賀衆といった強力な武装宗教勢力を徹底的に制圧した 8 。乗晄の晩年は、まさにこのような中央集権化の波が、伯耆国のような地方にも本格的に及び始めた時期と重なっている。独立した軍事・政治主体としての寺社の存立基盤そのものが、根底から揺るぎ始めていたのである。

4-2. 刀狩りと僧兵の解体

乗晄のような「僧将」の時代に決定的な終止符を打ったのが、天正16年(1588年)に豊臣秀吉が発布した「刀狩令」であった。この法令は、一般に農民から武器を取り上げて一揆を防ぎ、武士と農民の身分を固定化する「兵農分離」を目的としたものとして知られている 18 。しかし、そのもう一つの重要な目的は、寺社が保有する武器を没収し、その軍事力を解体する「兵僧分離」にあった 17 。

この刀狩令により、大山寺を含む全国の寺社は、公然と武装集団を維持することが不可能となった。中世以来、数百年にわたって日本の権力構造の一翼を担ってきた寺社勢力は、その牙を抜かれ、軍事力を背景とした政治的影響力を失うことになったのである 8 。乗晄の没年(伝1584年)は、この刀狩令が発布されるわずか4年前である。彼はまさに、寺院が自らの力で権益を守り、合戦の勝敗を左右することさえあった「武装する寺院」の時代の、最後の輝きを生きた人物であったと言えるだろう。

4-3. 江戸時代への移行

戦乱の世が終わり、徳川家康による江戸幕府が全国を統治する安定した時代が訪れると、大山寺の性格もまた大きく変容を遂げた。関ヶ原の戦いの後、伯耆国に入った新領主・中村氏によって寺領を一部没収されるという危機に直面したが、この時、大山寺を救ったのが豪円僧正であった 33 。

豪円は、武力に頼るのではなく、幕府との直接交渉という新たな時代の論理で寺の存続を図った。彼の尽力の結果、慶長15年(1610年)、大山寺は徳川幕府から改めて三千石の寺領を安堵された 7 。これは、大山寺が軍事力を放棄し、幕藩体制という新たな支配秩序に組み込まれた純粋な宗教施設として生きることを選択し、そして許されたことを意味する。以後、大山寺は「大山信仰」と「大山牛馬市」を二本の柱として、近世を通じて西日本有数の霊場として繁栄を続けることになる 27 。

大山寺乗晄の死と、豊臣秀吉の刀狩令は、単なる時間的な近接ではない。乗晄の死は、一個人の生涯の終わりであると同時に、中世以来続いてきた「自力救済」と「武力による権益保持」を是とする社会の終焉を象徴している。秀吉の政策は、乗晄のような地方の独立性の高い権力者を存在させ得た社会構造そのものを解体し、日本を近世的な統一国家へと再編成する巨大なプロジェクトの一環であった。豪円僧正の下で大山寺が寺領を安堵されたことは、乗晄の時代との決定的な断絶を示しており、武装を放棄し、新たな支配秩序の中で生きる道を選んだ寺社の姿を映し出しているのである。

結論:戦国を駆け抜けた僧将の歴史的意義

本報告書は、戦国時代の因幡・伯耆地方で活動したとされる「大山寺乗晄」という人物の実像について、彼を育んだ大山寺の権勢と、彼が生きた時代の動乱という二つの文脈から多角的に分析を試みた。

調査の結果、大山寺乗晄は、直接的な一次史料にその名を明確に留めてはいないものの、戦国期の伯耆国に実在した可能性が極めて高い人物であることが明らかになった。彼は、霊峰・大山寺の数ある院坊の中でも、特に尼子氏と深い関係にあった「経悟院」の住持であったと強く推測される。その立場から、庇護者であった尼子氏の要請に応じ、元亀2年(1571年)の浄満原の戦いでは、三百騎もの兵を率いて尼子再興軍に与して戦った「僧将」であった。

同時に彼は、単なる武人ではなく、大山寺の広大な信仰圏において民衆に地蔵菩薩の教えを説き、その生活に寄り添う「住持」でもあった。乗晄の生涯は、戦国時代の有力寺社が例外なく有していた、宗教・経済・軍事・政治という多面的な性格を一身に体現している。彼は、信仰世界の指導者であると同時に、広大な寺領を経営する領主であり、兵を率いて合戦に参加する武将でもあった。この一見矛盾する複数の顔は、寺院という組織を戦乱の世で存続させるために不可欠な、相互補完的な役割を果たしていたのである。

乗晄の晩年から没後にかけて、日本社会は織田・豊臣政権による天下統一と、それに続く江戸幕府の成立によって、大きな構造転換を遂げる。刀狩令に象徴される「兵僧分離」政策は、乗晄のような武装した僧侶が活躍する時代に終止符を打ち、寺社を純粋な宗教的権威へと押し込めていった。

大山寺乗晄という一人の僧将の生涯を追うことは、単に一地方の知られざる人物の伝記を掘り起こすことに留まらない。それは、中世以来の「自力救済」の論理が公権力によって否定され、日本が統一された近世国家へと移行していく時代の大きなうねりを、地方の視点から、そして宗教勢力という特異なアクターの視点から、鮮やかに描き出すことに他ならない。乗晄は、歴史の転換点に立ち、旧時代の論理と共に戦い、そして消えていった、戦国という時代そのものを象徴する人物の一人として、記憶されるべきであろう。

引用文献

- 中世日本の寺社勢力とは? 〜宗教を超えた巨大パワーの正体〜|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n39f80364b029

- 僧侶が武装化!源頼朝や織田信長も恐れた権力者に屈服しない僧兵集団 「比叡山 延暦寺」【後編】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/235093

- 33. 地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市 - 阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/japan-heritage/33/

- STORY ストーリー - 日本遺産 大山 https://daisen-japan-heritage.jp/story/

- STORY 歴史年表 - 日本遺産 大山 https://daisen-japan-heritage.jp/story/history/

- 芸能の地域:大山町 大山僧兵太鼓 [ だいせんそうへいだいこ ] - 鳥取伝統芸能アーカイブス http://www.tottori-dentou.net/dantai_detail.php?id=180

- 大山寺の開創と歴史 - 大山開山1300年祭 http://www.daisen1300.org/daisen_kaisou_history/

- 僧兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%A7%E5%85%B5

- 「大永の五月崩れ」再考/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/item/275836.htm

- 大山寺 (鳥取県大山町) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E5%AF%BA_(%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E7%94%BA)

- 第132回県史だより/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/255753.htm

- 棟札にみる戦国武将の寺社造営/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1020156.htm

- 月山富田城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 進氏|伯耆国人物列伝|伯耆国古城・史跡探訪浪漫帖「しろ凸たん」 https://shiro-tan.jp/history-shi-shin-shi.html

- 杉原盛重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E5%8E%9F%E7%9B%9B%E9%87%8D

- 杉原播磨守盛重|伯耆国人物列伝 https://shiro-tan.jp/history-s-sugihara-morishige.html

- 寺社勢力 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E7%A4%BE%E5%8B%A2%E5%8A%9B

- 秀吉株式会社の研究(3)「刀狩り」で職制を整理|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-054.html

- 33 Ⅱ 大山ふるさと伝承 〜太古の昔から信仰を集めた 伯耆の山 https://office-beans.co.jp/wp2/wp-content/uploads/2021/12/2_2.pdf

- 大山寺(タイサンジ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%B1%B1%E5%AF%BA-557090

- 日本最古の 「神坐す山」 に生まれた 「地蔵信仰」 - 大山町 https://www.daisen.jp/system/site/upload/live/22174/atc_1543228241.pdf

- 日本最古の 「神坐す山」 に生まれた 「地蔵信仰」 - 大山町 https://www.daisen.jp/user/filer_public/b0/4b/b04ba6d6-3a22-40cf-9c3a-96ea85602762/skm_c45821060111510.pdf

- 日本遺産 大山 | 地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市 https://daisen-japan-heritage.jp/

- 【地蔵信仰が育んだ日本最大の大山 牛馬市】 大 山 の山頂に現れた万物を救う地蔵菩薩への信 - 日本遺産ポータルサイト https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/datas/files/2022/09/01/f759a6818279882bad98731e5803f92f31d8869c.pdf

- 「地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市」というストーリー - 米子市 https://www.city.yonago.lg.jp/20336.htm

- 大山さんのおかげ(鳥取県・大山町、米子市ほか)「観光ルネサンスの現場から~時代を先駆ける観光地づくり~(224)」 - Holg https://www.holg.jp/holg/renaissance064/

- 信仰と結びついた全国唯一の牛馬市 - 大山開山1300年祭 http://www.daisen1300.org/gyubaichi/

- 大山寺(だいせんじ)・鳥取県西伯郡大山町 | Bodhisvaha https://yossy.main.jp/post-34432-34432.html

- 第140回県史だより/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/255762.htm

- 天文法華の乱 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/tenbunhokke-no-ran/

- 強大な経済力・文化力を持つ寺社 中世の主役は「寺社」だ! - 京都府教育委員会 http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_18.pdf

- 船上山の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 史跡名勝天然記念物 - 国指定文化財等データベース https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/401/00003949

- 尼子経久は何をした人?「牢人に落ちぶれるも下克上で国を奪って謀聖と呼ばれた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/tsunehisa-amago

- 戦国時代の中国地方で2大勢力に割って入った毛利元就の謀略とは⁉ - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22542

- 石見の領主と戦国大名~益田氏らと毛利氏~ - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/bunkazai/plusonline2/index.data/2kou.pdf

- 天台宗の戒名授与 | 法事・法要なら【よりそうお坊さん便】 https://www.yoriso.com/obosan/kaimyou/tendai/

- 戒名・法名・法号の付け方を宗派別に解説!自分でつけることは可能? https://www.minnshu.com/funeral/111

- 戒名とは?宗派・ランク別の一覧と値段相場、付け方を解説 - いい葬儀 https://www.e-sogi.com/guide/15320/

- 天台宗で戒名・法名・法号授与2.2万円(税込) - 涙そうそう https://kakuyasuso.jp/kaimyo/tendai/

- 戒名とは?意味や付け方のルール、お布施の相場についてもしっかり解説 https://www.ohnoya-funeral.com/knowledge/article/027074/

- 知っておきたい!戒名(法名・法号)についての基礎知識 | お墓探しならライフドット https://www.lifedot.jp/ohaka-buddhist-name/

- STORY 「大山信仰」と人々のくらし https://daisen-japan-heritage.jp/story/story02/

- 「刀狩り」の歴史は秀吉が初めてじゃない。単純な武装解除とは異なるデリケートな事情 https://sengoku-his.com/120

- 圓流院 - “妖怪”の天井画を持つ大山寺支院 - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/tottori/enryuin.html