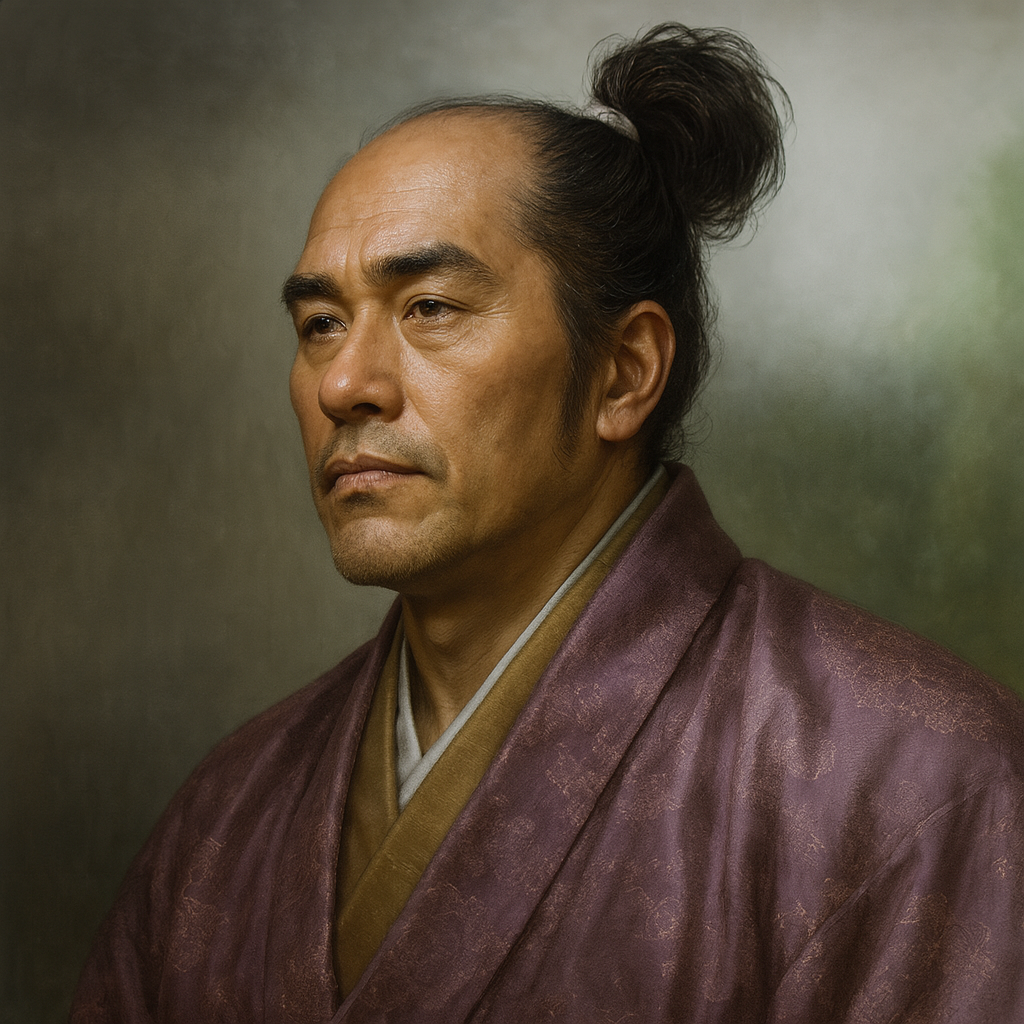

大掾貞国

常陸の名門大掾貞国は、佐竹氏の介入と周辺勢力との抗争に苦悩。家臣団の支持で当主に復帰するも、豊臣秀吉の小田原征伐に不参加。一族は滅亡し、中世的権威の終焉を象徴した。

常陸国の落日―戦国武将・大掾貞国の生涯と大掾一族の終焉―

序章:戦国期常陸における大掾氏

大掾貞国の人物像と歴史的評価の概観

大掾貞国(だいじょう さだくに)は、日本の歴史上、最も激しい変革期の一つである戦国時代に、常陸国(現在の茨城県)の府中(現在の石岡市)を本拠とした武将である。彼は、平安時代以来の名門・大掾氏の当主として、一族の存亡を賭けて激動の時代を生きた。しかし、その治世は、北関東に覇を唱えんとする佐竹氏の強力な圧力と、宿敵である小田氏や江戸氏との絶え間ない抗争に終始した。

大掾貞国の生涯は、戦国時代後期の関東地方において「国衆(くにしゅう)」と称される在地領主たちが、いかにして強大な戦国大名の狭間で生き残りを図り、そして最終的にその波に飲み込まれていったかを示す典型的な事例として捉えることができる 1 。彼の苦闘と決断、そしてその結末は、単なる一地方豪族の興亡史にとどまらず、中世的な権威が実力主義に基づく新たな秩序へと塗り替えられていく時代の大きなうねりを映し出している。

本報告書が探求する問いと構成

本報告書は、この大掾貞国という人物の生涯を丹念に追うことを通じて、戦国期常陸国の政治情勢と、そこに生きた武士団の実像を明らかにすることを目的とする。具体的には、以下の問いを解明していく。

- 大掾氏の家督相続を巡る内部の動揺と、それに乗じた佐竹氏の介入の実態はどのようなものであったか。

- 佐竹氏との関係は、従来考えられてきたような一方的な「従属」だったのか、あるいはより複雑な「同盟」関係だったのか。

- 小田氏、江戸氏といった周辺勢力との力関係は、大掾氏の戦略に如何なる影響を与えたのか。

- そして、大掾一族が滅亡に至った歴史的過程とその要因は何か。

これらの問いを探求するにあたり、近年の歴史学研究、特に中根正人氏らによる国衆研究の成果を積極的に援用する 2 。これにより、大掾氏を単に佐竹氏の支配下に組み込まれた弱小勢力としてではなく、独自の主体性を持ち、ぎりぎりまで自立を模索した政治主体として再評価する視点を提示したい。

本報告書は三部構成を採る。第一部では、大掾氏の起源から貞国が登場するまでの栄光と翳りの歴史を概観する。第二部では、本報告書の中心である大掾貞国の生涯を、家督相続の混乱、周辺勢力との抗争、そしてその死までを詳細に描く。第三部では、貞国の死後、最後の当主・清幹の時代を経て、大掾一族が歴史の舞台から姿を消すまでを追う。そして終章において、大掾貞国とその一族が日本史に残した意味を考察する。

大掾氏の衰退は、単なる軍事的な敗北の結果ではない。それは、平安時代以来の在庁官人としての「権威」と、戦国時代の「実力」との乖離が生んだ悲劇であった。常陸国府という由緒ある地を拠点としながらも、その支配基盤は常に脆弱であり、周辺の強大な実力者たちによって蚕食されていく。貞国の生涯は、この構造的な矛盾の中で、旧来の権威を守ろうとした在地領主の最後の抵抗の物語なのである。彼の人生を追体験することは、関東における中世的秩序が崩壊し、近世的な大名領国制が立ち上がる瞬間のダイナミズムを、より深く理解する一助となるであろう。

大掾貞国関連年表

|

年代(西暦) |

元号 |

大掾氏の動向 |

佐竹氏・周辺勢力の動向 |

中央の動向 |

|

|

1551年頃 |

天文20年 |

大掾貞国、家督を相続か 5 。 |

|

|

|

|

1559年 |

永禄2年 |

江戸氏の南進に備え、弟・義国を城主として竹原城を築く 6 。 |

|

|

|

|

1562年頃 |

永禄5年 |

父・大掾慶幹が死去し、 貞国が正式に家督を継承 7 。 |

佐竹義重が家督を相続(18代) 5 。 |

|

|

|

1563年 |

永禄6年 |

2月、三村の戦いで小田氏治に敗北 7 。 |

佐竹義昭、小山方面へ出陣 9 。 |

|

|

|

1564年 |

永禄7年 |

6月、佐竹義昭が府中城に入部。年末、義昭の弟・三郎(大掾昌幹)を養子に迎えさせられ、家督を奪われる 7 。 |

佐竹義昭、上杉謙信と共に小田氏治を攻め、小田城を奪取 10 。 |

|

|

|

1565年 |

永禄8年 |

|

11月、佐竹義昭が急死 7 。 |

|

|

|

1566年 |

永禄9年 |

6月、大掾氏家臣団が昌幹を追放し、 貞国が当主に復帰 7 。 |

佐竹義重、小田城を完全に攻略 5 。 |

|

|

|

1569年 |

永禄12年 |

10月、手這坂の合戦に佐竹方として参陣 7 。 |

佐竹義重、手這坂の戦いで小田氏治に勝利 8 。 |

|

|

|

1573年 |

天正元年 |

|

|

室町幕府滅亡。 |

|

|

1577年 |

天正5年 |

大掾貞国、死去 7 。子・清幹(5歳)が家督を継ぐ 12 。 |

|

|

|

|

1588年 |

天正16年 |

北条氏と結んだとして、佐竹・江戸連合軍に攻められる 13 。 |

|

|

|

|

1590年 |

天正18年 |

4月、佐竹義宣に秀吉への取り成しを依頼するも黙殺される 14 。12月、小田原征伐に不参加。佐竹軍に府中城を攻められ、 |

当主・清幹が自害し、大掾本宗家は滅亡 12 。 |

佐竹義重・義宣父子、小田原に参陣。秀吉から常陸一国を安堵される 16 。12月、水戸城の江戸氏を追放し、府中城を攻略 12 。 |

豊臣秀吉、小田原征伐を行い天下を統一。 |

|

1591年 |

天正19年 |

2月9日、鹿島・行方郡の庶子家(南方三十三館)が佐竹氏に謀殺される 14 。 |

佐竹氏による常陸統一が完成。 |

|

第一部:大掾氏の栄光と翳り

第一章:常陸平氏の嫡流―大掾氏の起源と発展

大掾氏の系譜を遡ると、桓武天皇を祖とする桓武平氏、その中でも坂東(関東)に武士団の礎を築いた平高望(たいらのたかもち)へと行き着く 20 。高望の子・平国香(くにか)は常陸大掾(ひたちのくにのだいじょう)に任官し、常陸国に土着した 17 。その子・貞盛は、従兄弟である平将門が起こした「承平・天慶の乱」の平定に大きく貢献し、その功績によって常陸国内に広大な所領を得た 17 。これが、後世に常陸平氏として繁栄する大掾一族の確固たる基盤となった。

一般に、貞盛の弟・繁盛の子であり、貞盛の養子となった維幹(これもと)が常陸大掾職を継承し、その子孫が代々この官職を世襲したことから、職名がそのまま一族の名字となり「大掾氏」と呼ばれるようになったと伝えられている 17 。しかし、近年の研究では、この通説に修正が加えられている。実際に「大掾氏」として常陸国衙(国府の役所)の頂点に立ち、その名乗りを確立したのは、鎌倉時代初期、源頼朝から正式に常陸大掾職に任じられた吉田氏出身の資幹(すけもと)の代からであるという見解が有力視されている 20 。資幹は、それまで惣領家であった多気氏が失脚したことを受けて、常陸平氏の新たな棟梁となり、水戸に拠点を構え、馬場氏とも称した 20 。この時点をもって、実質的な「大掾氏」の成立と見なすことができる。

大掾氏は、その勢力を常陸国の中南部、特に鹿島郡や行方(なめがた)郡といった霞ヶ浦周辺地域に拡大させていった。一族の子弟を各地に配し、在地名から鹿島氏、行方氏、島崎氏、麻生氏、真壁氏といった数多くの庶家(分家)を分立させた 17 。これにより、常陸平氏の一大勢力圏が形成され、一族は繁栄を極めた。しかし、この発展形態は、中世武士団が共通して抱える構造的な問題を内包していた。すなわち、各庶家の在地領主としての自立性が高まるにつれて、惣領家の統制力は相対的に弱まっていくのである 22 。戦国時代に至り、周辺に佐竹氏や小田氏といった強力な戦国大名が出現すると、この惣領家の求心力の低下は、大掾氏の存続にとって致命的な弱点となっていくのであった。

第二章:本拠地の喪失と府中への移転

大掾氏の歴史における決定的な転換点は、室町時代に訪れた。応永23年(1416年)に勃発した上杉禅秀の乱において、時の当主・大掾満幹(みつもと)が禅秀方に与したのである 17 。しかし、乱は鎌倉公方・足利持氏によって鎮圧され、満幹は敗者となった。その結果、大掾氏は長年の本拠地であった水戸城とその周辺所領を没収され、持氏方として功のあった佐竹氏配下の国人・江戸通房に与えられてしまった 11 。

この事件以降、那珂川の水運を抑える要衝である水戸を新たな拠点とした江戸氏は、主家である佐竹氏の支援を背景に勢力を急拡大させ、大掾氏にとって恒常的な脅威となった 11 。一方、大掾氏は常陸国府が置かれた府中(現在の石岡市)を中心とする勢力圏へと後退を余儀なくされる 17 。彼らは、南北朝時代に大掾詮国(あきくに)が築いたとされる府中城を新たな本拠とし、支配体制の再構築を図った 15 。

常陸国府は、古代より常陸国の政治・経済・文化の中心地であり、その故地を支配することは、単なる軍事的な拠点確保以上の、象徴的な意味を持っていた 29 。大掾氏は、国府の歴史的権威を自らの支配の正当性の拠り所としようとしたのである。しかし、この権威は、戦国乱世の厳しい現実の前では、必ずしも万能ではなかった。

大掾氏の衰退は、単なる軍事的な敗北によってもたらされたものではない。その根底には、「権威」と「実効支配地」の乖離という構造的な問題があった。かつての本拠地・水戸は、那珂川水運の結節点として経済的に極めて重要な拠点であった 32 。これを失ったことは、大掾氏の経済基盤を著しく弱体化させた。新たに本拠とした府中は、古代以来の国府としての歴史的権威こそあれ、北に佐竹氏と江戸氏、南に小田氏という強敵に挟まれた地政学的に極めて脆弱な土地であった 15 。この「象徴的権威」と「脆弱な実効支配」のギャップこそが、戦国時代の生存競争において大掾氏の致命的な弱点となったのである。後に大掾貞国が直面する佐竹氏の介入や周辺勢力との絶え間ない抗争は、この構造的弱点を突かれる形で展開されていくことになる。

第二部:大掾貞国の生涯

第三章:激動の家督相続

大掾貞国が歴史の表舞台に登場するのは、戦国時代の常陸国がまさに群雄割拠の様相を呈していた時期である。父・大掾慶幹の治世から、一族は宿敵である小田氏との間で激しい抗争を繰り広げていた 9 。史料によって家督相続の時期には諸説あるが、永禄5年(1562年)頃に慶幹が没し、貞国が家督を継いだとする説が有力である 7 。

この家督相続は、平穏なものではなかった。当時、常陸北部で勢力を拡大していた佐竹氏の当主・佐竹義昭は、大掾氏との間に姻戚関係を結んでおり、この関係を足掛かりに大掾氏への影響力を強めようと画策していた 7 。永禄6年(1563年)、貞国が小田氏治との三村の戦いで手痛い敗北を喫すると、義昭はこの機を逃さなかった 7 。彼は「小田氏との抗争支援」を名目として、翌永禄7年(1564年)に軍勢を率いて府中城に入部するという、露骨な介入を行ったのである 7 。

義昭の狙いは、単なる支援に留まらなかった。同年末、彼は実弟の三郎(後の小野崎義昌)を貞国の養子として送り込み、「大掾昌幹(まさもと)」と名乗らせて強引に家督を継がせた 7 。これは、大掾氏を事実上乗っ取り、自らの傀儡政権を樹立しようとする策略であった。しかし、このあまりに強引な手法は、大掾氏の譜代の家臣たちの猛烈な反発を招く。翌永禄8年(1565年)に介入の張本人であった佐竹義昭が急死すると、溜まっていた不満が一気に噴出した。永禄9年(1566年)、大掾氏家臣団は結託して昌幹を府中から追放し、正統な当主である貞国を再び当主の座に復帰させたのである 7 。

この一連の出来事は、当時の大掾氏が置かれていた複雑な状況を浮き彫りにしている。一方で、当主の権威が弱体化し、佐竹氏のような外部勢力の介入を容易に許してしまう脆弱性があった。しかし他方で、外部からの露骨な支配に対しては、家臣団が一体となって抵抗し、自らの主君を立て直すという「国衆」としての強い自律性をも保持していた。貞国は、まさにこの家臣団の意志によって、その茨の道の治世を開始することになる。

大掾氏・佐竹氏 関係略系図

|

大掾氏 |

|

佐竹氏 |

|

大掾常幹 |

|

佐竹義篤 |

|

↓ |

|

↓ |

|

大掾慶幹 |

─(婚姻関係)─ |

佐竹義昭 |

|

↓ |

|

│ ↓ |

|

大掾貞国 |

←(養子縁組・追放)─ |

大掾昌幹 (義昭の弟、後の小野崎義昌) |

|

↓ |

|

佐竹義重 |

|

大掾清幹 |

|

|

注:系図は主要人物の関係性を簡略化して示している。佐竹義昭と大掾氏の婚姻関係は、義昭が慶幹の娘を娶った、あるいは貞国の姉妹を娶ったなど諸説ある 7 。

第四章:茨の道の治世

当主の座に復帰した大掾貞国であったが、その前途は多難であった。彼は、一度は自らを追放した佐竹氏と敵対する道を選ばなかった。むしろ、南に勢力を張る小田氏や、その後ろ盾である関東の覇者・後北条氏に対抗するという共通の戦略的利益に基づき、佐竹氏との連携関係を継続したのである 7 。永禄12年(1569年)に佐竹義重が小田氏治と戦った手這坂の合戦では、貞国は佐竹軍の一員として参陣している 7 。この関係は、佐竹氏を盟主とする反北条連合「東方之衆(ひがしかたのしゅう)」の一員という形での、一定の独立性を保持した同盟関係であったと見なすことができる 12 。

しかし、この同盟は貞国の立場を安泰させるものではなかった。彼の治世は、北の江戸氏、南の小田氏との絶え間ない抗争に明け暮れた 9 。特に水戸を本拠とする江戸氏との戦いは熾烈を極めた。永禄2年(1559年)には、江戸氏の南進に備えるため、弟の義国を城主として竹原城を築くなど、防備を固めている 6 。さらに問題を複雑にしたのは、大掾氏の同盟者であるはずの佐竹氏が、時には江戸氏を支援して大掾領に侵攻することもあったことである 13 。これは、佐竹氏が常陸国内の国衆同士を争わせることで、自らの優位性を保とうとする巧みな外交戦略であり、大掾氏は常に厳しい選択を迫られた。

このような状況下で、貞国は佐竹氏一辺倒ではない、多角的な外交を模索した可能性も指摘されている。天正16年(1588年)、大掾氏が後北条氏と密かに結んだとして、佐竹・江戸連合軍に攻め込まれたという記録が残っている 13 。これは、佐竹氏への過度な従属を避け、外交的なカードを複数持つことで一族の自立性を確保しようとした試みであったかもしれない。しかし、この複雑で危険なバランスの上に成り立っていた外交関係は、結果として、後の豊臣秀吉による小田原征伐の際に、一族の運命を決定づける致命的な選択へと繋がっていく伏線となったのである。

第五章:貞国の死と残された課題

数々の苦難に見舞われながらも、巧みな政治手腕で一族を率いてきた大掾貞国であったが、その治世は長くは続かなかった。複数の史料が、彼の死を天正5年(1577年)と伝えている 7 。『水戸市史』によれば、貞国の死は直ちに領内の動揺を引き起こし、小川城主の園部助九郎が離反するという事件が起きている 11 。これは、貞国の個人的な力量によってかろうじて維持されていた大掾氏の求心力が、彼の死とともに急速に失われ始めたことを示している。

貞国の後を継いだのは、嫡男の清幹(きよもと)であったが、その歳はわずか5歳であった 12 。叔父の竹原義国が後見人として政務を執ったものの、幼い当主の下で強力なリーダーシップを発揮することは到底不可能であった 12 。周辺を虎視眈々と狙う強大な勢力に囲まれた状況で、経験豊富な当主を失ったことの代償はあまりにも大きかった。貞国の死は、大掾氏の権力基盤を決定的に脆弱にし、それからわずか13年後の滅亡への道を不可逆的にしたと言っても過言ではないだろう。

大掾貞国の生涯は、戦国時代の国衆が駆使した典型的な生存戦略、すなわち「多面外交」と「従属と同盟の巧みな使い分け」を体現していた。彼は、佐竹氏という強大な勢力に対し、一度は家督を奪われながらも家臣団の支持を背景に復帰し、その後は敵対ではなく共闘という現実的な路線を選択した 7 。これは、弱者が強者に従いながらも自らの利益を確保しようとする「同盟」的側面を持つ。同時に、後北条氏とも通じる動きを見せることで、佐竹氏への一方的な従属を回避し、外交の選択肢を複数確保して自立性を保とうとする「多面外交」の試みでもあった 13 。

しかし、この絶妙なバランスは、貞国個人の政治的力量と、彼を支持する家臣団の結束という、極めて不安定な要素の上に成り立っていた。彼の死によって、この戦略の担い手はいなくなり、幼い清幹では複雑な外交の舵取りは不可能であった。最終的に、豊臣秀吉による小田原征伐という、関東の全勢力に踏み絵を迫る絶対的な状況下で、大掾氏は後北条氏との旧来の関係を清算できず、滅亡への道を突き進むことになる。これは、貞国の時代から続く外交的ジレンマの必然的な帰結であり、戦国国衆が駆使した生存戦略そのものの限界を物語っている。

第三部:大掾一族の滅亡

第六章:最後の当主・大掾清幹

大掾貞国の死後、幼くして家督を継いだ清幹の時代、大掾氏は滅亡への坂道を転がり落ちていく。その運命を決定づけたのは、天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐であった。秀吉は関東の諸大名に対し、小田原城に籠る後北条氏を討伐するための軍勢への参陣を命じた。これは、豊臣政権への服従を問う「踏み絵」に他ならなかった。しかし、大掾清幹は、水戸の江戸氏や一族の鹿島氏らと共に、この参陣命令に応じなかった 15 。これは、長年関係のあった後北条氏の実力を過信し、天下の形勢をなおも観望しようとしたためとされている 35 。

一方で、常陸北部の佐竹義重・義宣父子は、この千載一遇の好機を逃さなかった。彼らは秀吉の元へいち早く参陣し、豊臣軍の一翼を担った 8 。その功績により、戦後、秀吉から常陸一国(54万石余)の支配権を公的に安堵される 15 。これにより、佐竹氏には、小田原に不参した常陸国内の諸勢力を「公儀(豊臣政権)に背いた反逆者」として討伐する絶好の大義名分が与えられた。追い詰められた大掾清幹は、佐竹義宣に秀吉への取り成しを依頼したが、常陸統一の好機と捉えた義宣はこれを黙殺した 12 。もはや、大掾氏に活路は残されていなかった。

第七章:府中城落城と「南方三十三館」の悲劇

小田原城が開城し、後北条氏が滅亡すると、佐竹氏の常陸統一事業が本格的に開始された。天正18年(1590年)12月、佐竹軍はまず水戸城を攻略して長年のライバルであった江戸重通を追放。その勢いを駆って南下し、大掾氏の本拠・府中城へと殺到した 12 。

大掾方も必死の抵抗を見せたが、衆寡敵せず、激戦の末に府中城は落城した。最後の当主・大掾清幹は、この時わずか18歳。燃え盛る自らの城を前に、もはやこれまでと覚悟を決め、自害して果てた 12 。桓武平氏国香流の嫡流を称し、常陸国に数百年にわたり君臨した大掾本宗家は、ここに滅亡したのである。現在の石岡市には、落城の際に清幹が燃える城を振り返り「嗚呼残念」と嘆いたという伝承から名付けられた「残念坂」が残り、若き当主の無念を今に伝えている 36 。

佐竹氏の野望は、大掾本宗家の滅亡だけでは終わらなかった。翌天正19年(1591年)2月9日、義重・義宣父子は、さらなる非情な手段に打って出る。鹿島郡・行方郡に割拠していた大掾氏の有力な一族(鹿島氏、行方氏、島崎氏、玉造氏、中居氏、烟田氏など)を、「南方三十三館(なんぽうさんじゅうさんだて)」と総称し、太田城での宴席に招いたのである 17 。そして、その酒宴の席で、油断していた諸将をことごとく謀殺した 14 。当主を失った南方諸城は、佐竹軍の攻撃の前に次々と陥落。これにより、大掾氏の支族勢力も一掃され、佐竹氏による悲願の常陸統一が、血塗られた形で完成した。

大掾氏の滅亡は、単なる一つの家の断絶を意味するものではない。それは、戦国時代という長きにわたる動乱の時代が、最終的にどのように終焉を迎えたかを示す象徴的な事件であった。戦国期の関東は、古河公方、関東管領、そして後北条氏、佐竹氏、上杉氏といった複数の権力が並立・抗争する多極的な世界であり、大掾氏のような国衆は、それらの勢力の間で巧みにバランスを取りながら自立を維持していた。

しかし、豊臣秀吉による天下統一事業、特に「惣無事令(そうぶじれい)」の発令と小田原征伐は、この多極的秩序を根底から破壊し、「天下人(豊臣)に従うか、否か」という、より単純で絶対的な二元論的秩序を関東の諸勢力に強制した。大掾氏は、この新しい時代のパラダイムに適応できなかった。後北条氏との旧来の関係を清算できず、「参陣」という形で豊臣政権への明確な臣従の意思を示せなかったことが、彼らの命取りとなったのである 15 。

対照的に、佐竹氏は、この新しい秩序をいち早く理解し、秀吉という中央の「公儀」の権威を最大限に活用した。府中城攻撃や南方三十三館の謀殺は、もはや私闘ではなく、「公儀に対する反逆者の処断」という大義名分のもとに行われた 14 。この冷徹な政治判断こそが、佐竹氏を近世大名へと脱皮させ、常陸統一を成し遂げさせた原動力であった。その意味で、大掾氏の滅亡は、佐竹氏の軍事力のみならず、豊臣政権という新たな政治パラダイムの出現によってもたらされた、歴史の必然であったと言えるだろう。

終章:大掾貞国と大掾氏が歴史に残した意味

貞国の生涯の総括―激動の時代を生きた国衆の肖像

大掾貞国の生涯は、まさしく戦国乱世の縮図であった。名門の血筋という「権威」と、現実の勢力衰退という「実力」の狭間で、彼は一族の存続のために苦闘を続けた。家臣団による当主の追放と復帰という異常事態を乗り越え、周辺の強大な勢力に対しては、従属と抵抗、同盟と敵対を使い分ける巧みな外交戦略で渡り合った。しかし、その努力も時代の大きな奔流の前には及ばず、彼の死は一族の滅亡への序曲となった。貞国は、歴史の敗者として名を残すことになったが、その姿は、旧来の秩序が崩壊していく中で、自らのアイデンティティと領国を守ろうとした国衆の、気高くも悲劇的な肖像として再評価されるべきであろう。

大掾氏滅亡の歴史的必然性と、その後の庶子家・家臣団の行方

大掾氏の滅亡は、豊臣政権による天下統一という、より大きな権力集中と秩序再編の過程において、ある意味で避けられない出来事であった。中央集権化を進める新政権の下では、国衆が割拠する分権的な状態はもはや許されなかったのである。佐竹氏による常陸統一は、この中央の方針を地方レベルで実行したものであった。

大掾本宗家と南方三十三館の多くは滅亡したが、一族の血脈が完全に途絶えたわけではない。生き残った者たちは、それぞれに新たな道を歩んだ。下総国へ落ち延び、後に千葉氏と共に徳川家康の家臣となった者、武士の身分を捨てて帰農した者など、その進路は多岐にわたった 17 。例えば、有力な支族であった鹿島氏は、佐竹氏の秋田移封後、旧家臣たちの嘆願が徳川家康に聞き入れられ、鹿島神宮の惣大行事職として家名を再興している 35 。また、新選組局長として知られる芹沢鴨も、大掾氏の庶流である芹沢氏の末裔とする伝承がある 17 。

歴史の中に埋もれた名族の記憶

数百年続いた名族・大掾氏の物語は、天正の兵火と共に終わりを告げた。しかし、その記憶は完全に消え去ったわけではない。彼らの本拠地であった石岡市には、今もその痕跡が点在する。府中城の土塁跡は、かつての威容を偲ばせ、菩提寺であった平福寺には、貞国を含む歴代当主のものと伝わる14基の五輪塔が静かに佇んでいる 40 。これらの史跡は、歴史の表舞台から姿を消した一族が、確かにこの地に生き、そして戦った証として、その記憶を地域史の中に留めている。大掾貞国の悲劇的な生涯と一族の滅亡の物語は、戦国という時代の非情さと、そこに生きた人々の葛藤を、我々に静かに語りかけているのである。

引用文献

- 戦国時代の大名と国衆.pdf https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%81%A8%E5%9B%BD%E8%A1%86.pdf

- 中根 正人 (Masato Nakane) - マイポータル - researchmap https://researchmap.jp/masato_nakane

- 中根 正人 (Masato Nakane) - 論文 - researchmap https://researchmap.jp/masato_nakane/published_papers

- 大掾清幹とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%8E%BE%E6%B8%85%E5%B9%B9

- 石岡歴史年表 http://www.rekishinosato.com/rekisinenpyo.htm

- 0580 根当要害跡 0582 外城跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/52/52717/131674_9_%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E3%81%AE%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8.pdf

- 大掾貞国 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/~echigoya/jin/DaijouSadakuni.html

- 佐竹義重 (十八代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E9%87%8D_(%E5%8D%81%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 小田氏治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E6%B2%BB

- 佐竹義昭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E6%98%AD

- 第八章 江戸氏の水戸地方支配 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10825.pdf

- 大掾清幹 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%8E%BE%E6%B8%85%E5%B9%B9

- ―常陸戦国に 名を 遺し た武家の 歴史― - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/46/46971/122839_1_%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%B8%82%E5%9F%8B%E8%94%B5%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%A4%E5%92%8C2%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%B0%8F%E3%81%AE%E9%87%8E%E6%9C%9B%E2%94%80%E5%B8%B8%E9%99%B8%E6%88%A6.pdf

- 「南方三十三館」謀殺事件考 - 瓜連・歴史を学ぶ会 https://urizura.web.fc2.com/20181209-lecture.pdf

- 府中城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.hitachihuchu.htm

- 1590年 小田原征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1590/

- 大掾氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%8E%BE%E6%B0%8F

- 常陸平氏東條氏系『太田氏』>[故地] https://ja1pop.com/kochi/index.htm

- 南方三十三館 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%96%B9%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E9%A4%A8

- 大掾氏系図 http://www.rekishinosato.com/daijyoukeizu.htm

- 石岡周辺の城郭と大掾氏 府中城(石岡市総社一丁目) - 北緯 36度付近の中世城郭 http://yaminabe36.tuzigiri.com/ibarakikenou/isioka.htm

- 大掾氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%8E%BE%E6%B0%8F

- 【大掾氏の時代】 - ADEAC https://adeac.jp/mito-lib/text-list/d900010/ht000280

- 常陸大掾平氏と鹿島 - 鹿嶋市ホームページ https://city.kashima.ibaraki.jp/site/bunkazai/50045.html

- 大掾平氏の台頭 - 鹿嶋市ホームページ https://city.kashima.ibaraki.jp/site/bunkazai/50059.html

- 桓武平氏の子孫は今でも続く。平家が滅びた後の平氏の歴史。 | 家系図作成の家樹 https://ka-ju.co.jp/column/kanmuheishi

- 大掾満幹 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%8E%BE%E6%BA%80%E5%B9%B9

- 【江戸氏の時代】 - ADEAC https://adeac.jp/mito-lib/text-list/d900010/ht000290

- 常陸国府 https://komatsu0513.heteml.net/hitachi.html

- 常陸石岡 7世紀より常陸国府として政治軍事の中心地であり加えて国分寺国分尼寺建立され南北朝時代前期では栄華を極めた大掾氏本拠『府中城』訪問 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10683470

- 「悠久の歴史文化を共に守り、伝え、輝くまち いしおか」 - 石岡市 https://www.city.ishioka.lg.jp/data/doc/1704792547_doc_191_0.pdf

- 戦国時代の常陸国北部の河川交通について~戦国時代の久慈川の水運について - 北緯 36度付近の中世城郭 http://yaminabe36.tuzigiri.com/satake0/kujigawa.htm

- 佐竹義篤 (十六代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E7%AF%A4_(%E5%8D%81%E5%85%AD%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 小野崎義昌とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E5%B4%8E%E7%BE%A9%E6%98%8C

- 佐竹氏の台頭と大掾平氏一族―鹿島氏の敗退とその後 - 鹿嶋市ホームページ https://city.kashima.ibaraki.jp/site/bunkazai/50050.html

- 戦国の荒波に揉まれた弱肉強食の犠牲者・大掾氏と最後の当主・大掾清幹 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=6aVozfRCsN0

- 残念坂 – 茨城の民話Webアーカイブ - 茨城県 https://www.bunkajoho.pref.ibaraki.jp/minwa/minwa/no-0801100024?f=1

- 鹿島氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E6%B0%8F

- 鹿島城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.kashima.htm

- 常陸大掾氏墓所 | 石岡市公式ホームページ https://www.city.ishioka.lg.jp/kosodate_kyoiku_sports/rekishi_bunka/shishiteibunkazai/page000801.html

- 平福寺 | 石岡市観光協会公式ホームページ https://www.ishioka-kankou.com/sightseeing/bukkaku/page000063.html

- 常陸 常陸大掾氏墓所-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/sokuseki/ibaraki/hitachi-daijyo-bosho/

- 常陸きっての名族、大掾氏 - 紀行歴史遊学 - TypePad https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2015/02/%E5%B8%B8%E9%99%B8%E5%A4%A7%E6%8E%BE%E6%B0%8F.html