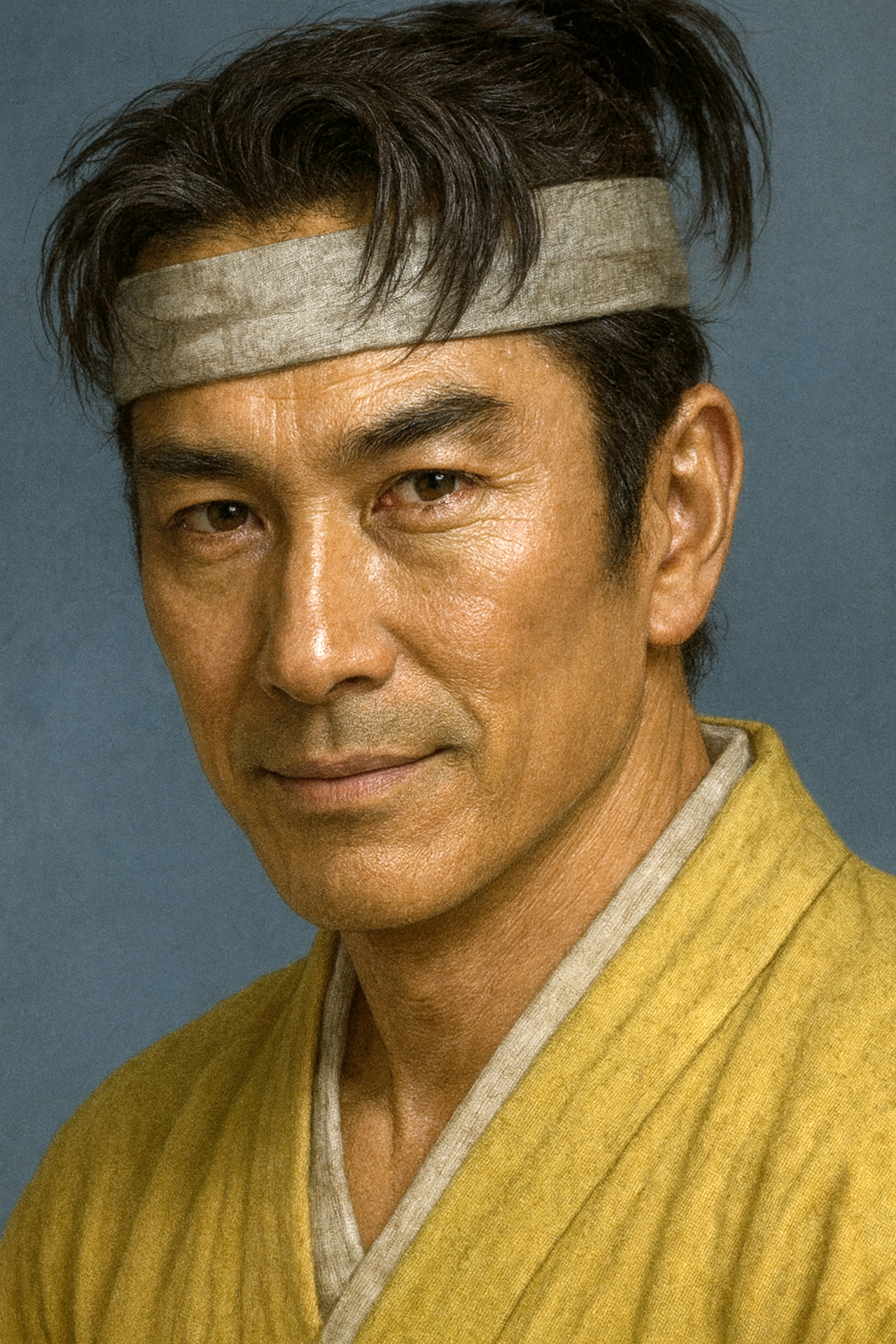

大林坊俊海

大林坊俊海は羽前の忍者頭領とされるが、史実性は低い。伊達政宗に仕えた黒脛巾組の一員として人取橋・摺上原で活躍したとされるが、江戸期の創作の可能性が高い。

羽前の忍者「大林坊俊海」に関する総合的歴史調査報告

序論:謎に包まれた忍者「大林坊俊海」

本報告書は、日本の戦国時代、特に羽前国(現在の山形県および秋田県の一部)を舞台に活躍したとされる人物「大林坊俊海(だいりんぼう しゅんかい)」について、その実像を徹底的に調査・分析することを目的とする。利用者から提示された「羽前の地にて1518年から1608年頃に活躍した忍者衆の頭領」という情報を出発点とし、その情報の典拠と信憑性にまで深く踏み込む。

通説において、大林坊俊海は伊達政宗に仕えた忍者集団「黒脛巾組(くろはばきぐみ)」の一員として、数々の合戦で諜報や謀略活動に従事したと伝えられている 1 。しかし、その華々しい活躍を記す史料は極めて限定的であり、彼の存在そのものが歴史学的な問いの対象となっているのが現状である 2 。本報告書の核心は、「大林坊俊海は史実の人物か、それとも後世に創られた伝説上の存在か」という問いを、史料批判の手法を用いて解明することにある。

したがって、本報告書は単に伝承をなぞるのではなく、大林坊俊海に関する記述の唯一の典拠とされる文献の性格、成立背景を分析する。さらに、彼が生きた時代の歴史的背景、すなわち東北地方における諜報活動の実態や、他の戦国大名が抱えたとされる諜報組織との比較を通じて、その人物像を多角的に浮かび上がらせることを目指すものである。

第一章:『伊達秘鑑』に描かれる大林坊俊海と黒脛巾組の活躍

この章では、まず大林坊俊海という人物像の源泉となっている伝説の全体像を把握するため、唯一の典拠史料である『伊達秘鑑』の記述に沿って、その創設から具体的な活躍までを詳細に記述する。これは、後の史料批判の対象を明確にするための不可欠な準備作業である。

第一節:黒脛巾組の創設と組織

『伊達秘鑑』によれば、黒脛巾組は伊達政宗の深慮遠謀によって創設された専門的な諜報・工作部隊として描かれている。

創設の経緯

政宗は、信夫郡鳥屋(とや)城主(現在の福島県福島市)であった安部対馬守安定(あべのつしまのかみやすさだ)に命じ、「鼠になれたる者」、すなわち諜報活動に長けた者50人を選抜させた。彼らには扶持(給与)が与えられ、一つの組織として編成されたという 3 。この集団は、黒い革で作られた脛巾(はばき)を共通の標章として身に着けていたことから、「黒脛巾組」と名付けられたとされている 3 。

組織構造

黒脛巾組は、明確な指揮系統を持つ組織として記述されている。総指揮官(奉行)は政宗から直接命令を受ける安部対馬守が務めた。その下に、現場の組頭として柳原戸兵衛(やなぎはら とへえ)と世瀬蔵人(よせ くらんど)という二人の人物が置かれた 3 。彼らが、大林坊俊海を含む50人の下忍を率いて、諜報、謀略、敵対勢力の忍者の探索、さらには兵糧や武器の輸送といった多岐にわたる任務に従事したとされる 3 。

大林坊俊海の出自と役割

大林坊俊海は、この黒脛巾組に所属する実行部隊の一員、すなわち下忍の一人と位置づけられている 6 。彼の出自については、元をたどれば南北朝時代に奥羽で活躍した武将・北畠顕信(きたばたけあきのぶ)に仕えた武士の家系であったと伝えられる 8 。その後、彼は出羽三山の中心である羽黒山で厳しい修行を積んだ修験者(山伏)となり、その過程で培われた卓越した山岳知識と身体能力、そしてサバイバル技術を買われて黒脛巾組に抜擢されたとされている 8 。

彼ら組員は、任務に応じて商人、山伏、行者など様々な姿に変装し、敵対する諸大名の領国に深く潜入して情報を収集し、逐一政宗のもとへ報告していたという 3 。

表1:黒脛巾組の主要人物一覧(『伊達秘鑑』に基づく)

|

役職 |

人物名 |

主な役割 |

|

総奉行 |

安部対馬守安定 |

伊達政宗から直接命令を受け、組全体を統括。 |

|

組頭 |

柳原戸兵衛、世瀬蔵人 |

安部対馬守の指揮下で、現場の忍者を直接指揮。 |

|

組員(下忍) |

大林坊俊海、太宰金助など |

変装、潜入、諜報、謀略などの実務を担当。 |

出典:

3

この表が示すように、『伊達秘鑑』は黒脛巾組を単なる個人の集まりではなく、明確な階層と役割分担を持つ軍事組織として描いている。この具体性が、物語にリアリティを与えている一方で、後述する史料批判の重要な論点となる。

第二節:人取橋の戦い(天正13年)における暗躍

黒脛巾組の最も劇的な活躍として語られるのが、天正13年(1585年)の人取橋の戦いである。この戦いで、伊達政宗は佐竹氏、蘆名氏を中心とする約3万の南奥州連合軍に対し、わずか7千の兵力で対峙するという絶体絶命の窮地に立たされた 2 。

伊達軍は奮戦するも兵力差は覆しがたく、重臣の鬼庭良直(おににわよしなお)をはじめ多くの将兵を失うという壊滅的な敗北を喫した。政宗自身も命からがら本宮城へ退却し、伊達家は滅亡の瀬戸際に追い込まれた 3 。

『伊達秘鑑』によれば、この危機的状況を打開したのが黒脛巾組であった。政宗から密命を受けた安部対馬守は、柳原戸兵衛や世瀬蔵人らに命じて組員を連合軍の陣中に潜入させた。彼らはそこで「佐竹軍が本国を留守にしている隙を突いて、北方の勢力が侵攻準備を進めている」といった様々な流言飛語を巧みに広めたとされる 2 。

もともと複数の大名の寄せ集めで、相互不信を抱えていた連合軍は、この情報工作によって疑心暗鬼に陥った。特に佐竹義重らは自領が攻撃されることを恐れ、勝利を目前にしながら全軍の撤退を決定した。こうして、黒脛巾組の謀略によって伊達家は奇跡的に危機を脱した、と『伊達秘鑑』は結論付けている 2 。

第三節:摺上原の戦い(天正17年)での貢献

人取橋の戦いから4年後、天正17年(1589年)に起こった蘆名氏との決戦、摺上原の戦いにおいても、大林坊俊海の個人的な功績が特筆されている 2 。

この戦いに先立ち、俊海は敵地である会津に潜入し、重要な内部情報を収集したとされる。彼が政宗に報告した内容は、蘆名軍の兵糧が不足気味であることや、家中の内紛によって兵の士気が著しく低下しているといった、戦況を左右する機密情報であった 8 。

さらに、俊海は修験者として培った自然知識を活かし、戦当日の天候を正確に予測したと伝えられている。彼は「午前中は西風が強く、風下に立つ伊達軍は苦戦を強いられるが、午後になれば風向きが東風に変わるため、そこが攻勢の好機となる」と政宗に進言した 2 。

実際の戦いは、俊海の予測通りに展開した。午前中、向かい風に苦しめられた伊達軍であったが、午後になって風向きが変わると、その好機を逃さず一斉に攻勢に転じた。これにより蘆名軍は総崩れとなり、伊達軍は南奥羽の覇権を決定づける歴史的な大勝利を収めた、と物語は締めくくられている 2 。

第二章:史料批判の視点から見る「実在性」の問題

第一章で詳述した黒脛巾組と大林坊俊海の華々しい活躍は、その典拠が『伊達秘鑑』という単一の史料に限定されている。本章では、歴史学の根幹である史料批判の手法を用い、これらの伝説が歴史的事実としてどの程度信頼できるのかを検証し、その「実在性」の問題に深く切り込む。

第一節:唯一の典拠『伊達秘鑑』の性格と成立背景

大林坊俊海と黒脛巾組の物語を評価する上で、その源泉である『伊達秘鑑』がどのような性格を持つ文献であるかを理解することが不可欠である。

成立年代と編者

『伊達秘鑑』は、物語の舞台となった戦国時代から100年以上が経過した江戸時代中期に、仙台藩に仕えた儒学者・半田道時(はんだどうじ、号は燕々軒)によって編纂された歴史書である 11 。これは、出来事をリアルタイムで記録した一次史料ではなく、後世に過去の記録や伝承を収集・再構成して書かれた二次史料、あるいは三次史料に分類される。同時代の記録と比較して、その史料的価値は慎重に評価される必要がある。

編纂の意図

江戸時代、泰平の世が続くと、各大名は自藩の権威と正統性を確立するため、藩祖の英雄的な事績を称揚する藩史や家伝の編纂事業を盛んに行った 14 。『伊達秘鑑』もこの大きな流れの中に位置づけられる。その編纂目的は、単に歴史を記録すること以上に、仙台藩の藩祖である伊達政宗の武功や知謀をより一層輝かせ、後世に伝えるという顕彰的な意図が強く働いていたと推測される。

物語としての脚色

人取橋の戦いにおける奇跡的な逆転劇や、摺上原の戦いでの劇的な勝利といった歴史的事件に対し、忍者という超人的な能力を持つ存在を介在させることは、物語をよりドラマチックで分かりやすい英雄譚として構築する上で極めて効果的である。山本勘助や真田十勇士の物語がそうであるように、英雄の背後には優れた軍師や忍者集団が存在するという構図は、江戸時代に人気を博した物語の典型的な型であった 8 。『伊達秘鑑』における黒脛巾組の描写も、こうした物語的要請に応える形で脚色、あるいは創造された可能性が非常に高い。

第二節:同時代史料の沈黙という決定的証拠

黒脛巾組と大林坊俊海の実在性を検証する上で最も決定的な論点は、同時代の他の史料に彼らの名が一切登場しないという事実である。

主要軍記における記述の欠如

伊達氏や奥羽の戦国史を語る上で基本史料とされる『奥羽永慶軍記』をはじめ、同時代から江戸初期にかけて成立した他のいかなる信頼性の高い記録にも、大林坊俊海および黒脛巾組の名は全く見当たらない 2 。これほど大規模な活躍をしたとされる組織や個人が、唯一の例外である『伊達秘鑑』を除いて完全に記録から抜け落ちているという事実は、彼らの実在性を根本から揺るがすものである。

活躍が期待される場面での不在

特に、関ヶ原の戦いと連動して発生した「慶長出羽合戦」は、彼らの存在を検証する上で重要な試金石となる。この戦いで伊達軍は、上杉景勝の猛攻に苦しむ最上義光を救援するため、援軍を派遣している 17 。このような大規模かつ複雑な軍事行動において、もし黒脛巾組のような専門的な諜報・工作部隊が実在したならば、敵情視察、道案内、友軍との連絡など、何らかの形でその活動が記録されてしかるべきである。しかし、この合戦に関する詳細な記録の中に、彼らの影はどこにも見出すことができない 17 。この「いるべき場所にいない」という事実は、「そもそも存在しなかった」ことの極めて強力な状況証拠と言える。

表2:大林坊俊海・黒脛巾組に関する史料比較

|

出来事 |

『伊達秘鑑』(江戸中期)の記述 |

『奥羽永慶軍記』等の他の史料 |

|

黒脛巾組の存在 |

創設経緯、組織、主要人物名(安部、柳原、世瀬、大林坊等)を詳細に記述。 |

記述なし。 |

|

人取橋の戦い |

黒脛巾組の流言飛語により、敵連合軍が撤退したと記述。 |

連合軍の撤退は事実だが、その理由は明記されず、忍者の活動に関する記述はなし。 |

|

摺上原の戦い |

大林坊俊海が天候予測や敵情偵察で貢献したと記述。 |

伊達軍の勝利は事実だが、忍者の貢献に関する記述はなし。 |

|

慶長出羽合戦 |

(言及なし) |

伊達軍の援軍派遣は記録されているが、忍者の活動に関する記述はなし。 |

出典:

2

この比較表が示すように、『伊達秘鑑』の記述は他の史料群から完全に孤立している。歴史研究の原則に従えば、孤立した後代の記述よりも、複数の同時代史料が示す「沈黙」の方に、より重い事実としての価値を置くべきである。

第三節:伝説の受容と定着

『伊達秘鑑』によって創出された黒脛巾組の物語は、江戸時代を通じて仙台藩内外で語り継がれ、伊達政宗の英雄像を構成する不可欠な要素として定着していった。かつて仙台藩領だった福島県相馬郡新地町に「黒ハバキ」という姓が数軒存在するという事実や、地元に先祖が組員だったという口伝が残っているという話 3 は、この定着の過程を示す興味深い事例である。これらは戦国時代の実在の直接的な証拠と見なすよりは、むしろ江戸時代以降に広まった有名な伝説が地域社会に深く根付き、人々のアイデンティティや「家系の物語」として新たに取り込まれていったプロセスを示すものと解釈するのが妥当であろう。

第三章:歴史的背景から探る「忍者」の実像

大林坊俊海という個人や黒脛巾組という組織が、後世の創作である可能性が高いとしても、なぜそのような物語が「リアリティ」をもって受け入れられたのだろうか。この章では、伝説を生み出した歴史的土壌、すなわち戦国時代の東北地方における諜報活動の現実的な姿を探ることで、物語の背景にある史実の核に迫る。

第一節:羽黒修験道と山伏の情報網

大林坊俊海の人物設定の中核をなす「羽黒山の修験者」という要素は、物語に説得力を与える上で極めて重要であった。

修験道の拠点・出羽三山

俊海の出身地とされる羽黒山は、月山、湯殿山とともに「出羽三山」と総称され、古くから東国における修験道の中心的な聖地であった 21 。全国から多くの修行者が集まり、厳しい修行を行っていた。

山伏の能力とネットワーク

山伏(修験者)は、険しい山々を日常的に巡る修行を通じて、驚異的な身体能力、野外でのサバイバル技術、そして薬草に関する豊富な知識を身につけていた 23 。さらに重要なのは、彼らが特定の領主や国に縛られず、聖地から聖地へと全国を巡り歩く存在であったことである。これにより、彼らは自然発生的に広域の情報ネットワークを形成し、各地の情勢を収集・伝達する能力を持っていた 26 。

大名による利用

このような山伏の特殊能力と情報網は、領土拡大を目指す戦国大名にとって極めて高い軍事的価値を持っていた。そのため、彼らは大名家に雇われ、敵地への道案内、機密文書を運ぶ伝令、そして敵情を探る諜報員(スパイ)として、実際に歴史の裏舞台で活躍することが少なくなかった 27 。大林坊俊海の「修験者」という設定は、こうした歴史的実態を色濃く反映しており、架空の物語でありながらも、聞く者に強いリアリティを感じさせる根拠となったのである。

第二節:伊達政宗の戦略と諜報の必要性

黒脛巾組の物語が生まれた背景には、伊達政宗が置かれていた厳しい戦略的環境がある。政宗が家督を継いだ天正年間、伊達家は南に蘆名・佐竹連合、北に最上、西に大崎といった有力大名に四方を囲まれ、常に多方面での緊張関係を強いられる状況にあった 8 。

このような包囲網の中で生き残り、さらには勢力を拡大していくためには、単なる軍事力だけでなく、敵の動向をいち早く察知し、調略や謀略を駆使する高度な「情報戦」が不可欠であった。実際に伊達家が「草調儀(くさちょうぎ)」と呼ばれる諜報活動を重視していたという記録もあり 8 、政宗が何らかの形で専門的な諜報員を用いていたことはほぼ間違いないと考えられる。

黒脛巾組の伝説は、こうした政宗の戦略的必要性に応える「理想的な諜報組織」として、後世に描かれたものと解釈できる。史実として、おそらくは名もなき個人や小集団によって散発的に行われていたであろう諜報活動の功績を、一つの体系的な組織「黒脛巾組」の活躍として集約・結晶化させることで、政宗の先見性と知謀をより効果的に描き出したのである。

第三節:他の戦国大名の諜報組織との比較

黒脛巾組の伝説を、より広い歴史的文脈の中に位置づけるために、他の著名な戦国大名が抱えていたとされる諜報組織と比較することは有益である。

武田信玄の「三ツ者(みつもの)」、上杉謙信の「軒猿(のきざる)」、後北条氏の「風魔(ふうま)」など、戦国の英雄には優れた忍者集団が仕えていたという物語が広く知られている 31 。しかし、これらの組織もまた、黒脛巾組と同様に、その具体的な組織構成や活躍を記した同時代の確実な史料は乏しく、実態の多くは江戸時代以降に成立した軍記物や物語の中で形成・増幅された側面が強いのが実情である。

例えば、武田信玄の軍師として名高い山本勘助や、武田の「歩き巫女」を率いたとされる望月千代女は、その実在が長らく疑われ、現在では架空の人物、あるいは実像が大幅に誇張された人物と見なされている 16 。

この比較から浮かび上がるのは、黒脛巾組の伝説が決して伊達家特有のものではなく、「戦国の英雄には、その知謀を支える優れた忍者集団が付き物である」という、江戸時代に形成された一種の「歴史物語の共通様式(パターン)」に沿って創出された可能性が高いということである 25 。この文脈を理解することで、黒脛巾組の物語を、それが生まれた時代の文化的背景の中で客観的に評価することが可能になる。

結論:大林坊俊海―伝説と史実の狭間で

本報告書では、『伊達秘鑑』に描かれた大林坊俊海の活躍を詳述した後、史料批判を通じてその実在性を検証し、さらにこの伝説が生まれた歴史的背景を多角的に考察した。これらの分析から、以下の結論を導き出すことができる。

第一に、特定の個人としての「大林坊俊海」は、史実の人物ではない可能性が極めて高い。その名と具体的な活躍を記す史料が、成立年代が遅く、顕彰的な意図が明らかな『伊達秘鑑』にしか存在しないという事実が、その最大の根拠である。彼は、藩祖・伊達政宗の英雄譚をより劇的に、より魅力的に彩るために、江戸時代中期に 創出された伝説上の人物 と結論付けるのが最も妥当である。

第二に、しかし、大林坊俊海という人物を完全に否定して終わるべきではない。彼の人物像、すなわち「羽黒山の修験者であり、情報収集や謀略の専門家」という設定は、戦国時代の東北地方において、山伏などが実際に大名のために諜報活動に従事していたという 歴史的実態を色濃く反映した、象徴的な存在 として捉えることができる。彼は、伊達政宗のために働きながらも、その名が記録に残ることなく歴史の闇に消えていったであろう、数多の諜報員たちの姿を一身に集約した、後世に創られた「集合的イメージ」なのである。

大林坊俊海の探求は、単に一人の人物の真偽を問う作業に留まらない。それは、歴史がどのように語られ、編纂され、時には時代の要請に応じて「創造」されていくのかという、歴史学の根源的なテーマに光を当てるものである。我々は、大林坊俊海のような魅力的な伝説に耳を傾け、その物語を楽しむと同時に、その背後にある史料の性格や編纂者の意図を冷静に見極める、批判的な視座を持つことの重要性を、この事例から学ぶことができるのである。

引用文献

- 俊海とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BF%8A%E6%B5%B7

- 大林坊俊海 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9E%97%E5%9D%8A%E4%BF%8A%E6%B5%B7

- 黒脛巾組 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E8%84%9B%E5%B7%BE%E7%B5%84

- これぞ仙台歴史ロマン 六芒星の神社は軍事要塞も兼ねていた!伊達の忍者部隊【宮城歴史浪漫シリーズvol.02】 - せんだいマチプラ https://matipura.com/history-2/48183/

- 黒脛巾組とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%BB%92%E8%84%9B%E5%B7%BE%E7%B5%84

- 世瀬蔵人 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%80%AC%E8%94%B5%E4%BA%BA

- 柳原戸兵衛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E5%8E%9F%E6%88%B8%E5%85%B5%E8%A1%9B

- 伊達政宗の忍衆 黒脛巾組/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52392/

- 羽黒 ( はぐろ ) 流忍者とは、 出羽三山 ( でわさんざん ) のひとつ、羽黒山の山伏の一部を - 忍者・忍術の研究ノート https://ncode.syosetu.com/n2851cy/27/

- 一夜で3万の敵兵が消失?伊達政宗の人生最大の危機。奇跡を起こした隠密集団「黒脛巾組」の全貌 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/102165/

- ssl.samidare.jp https://ssl.samidare.jp/~lavo/yoshiaki/lavo?p=list&o=du&ca=&off=480

- 【宮城県図書館】 伊達祕鑑 35卷(卷之1-6,13,14,25-35缺) https://eichi.library.pref.miyagi.jp/da/detail?data_id=040-56940-0

- 仙台叢書 伊達秘鑑 (上)([半田道時著]) / ダストボックス / 古本 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=573596142

- ホーム | 仙台藩志会 宮城県 https://www.sendaihanshikai.net/

- 宮城県公文書館だより https://www.pref.miyagi.jp/documents/16030/342776_1.pdf

- 武田信玄の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7482/

- 13話-霞城最上義光と慶長出羽合戦|saintex - note https://note.com/saintex/n/nedd6cd2d5ee1

- [合戦解説] 10分でわかる慶長出羽合戦 「北の関ヶ原!最上家臣志村光安の長谷堂城攻防戦」 /RE:戦国覇王 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=p9K31_L-vFQ&pp=ygUNI-eVmeWuiOaUv-aZrw%3D%3D

- 北の関ヶ原、長谷堂合戦 家康に天下を取らせた戦い | My favorite things about Yamagata https://my-favorite-things-about-yamagata.com/togo/%E5%8C%97%E3%81%AE%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%80%80%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%A0%82%E5%90%88%E6%88%A6/

- 慶長出羽合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7%E5%87%BA%E7%BE%BD%E5%90%88%E6%88%A6

- 出羽三山神社 公式ホームページ http://www.dewasanzan.jp/

- 羽黒派古修験道|出羽三山神社 公式ホームページ http://www.dewasanzan.jp/smarts/index/75/

- 羽黒修験道とは | 山伏修行 https://hagurokanko.jp/341-yamabushisyugyou/hagurosyugendou/

- 出羽三山の山伏が語る!知られざる山伏の秘密 - つるおか観光ナビ https://www.tsuruokakanko.com/course/5806

- 【歴史解説】徹底比較・伊賀忍者・甲賀忍者!!【MONONOFU物語】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Jb5MLWFJGRk

- 岡田准一「電波には乗せられませんね…」 山伏の深すぎる世界とは? - J-WAVE NEWS https://news.j-wave.co.jp/2018/05/520-5.html

- 戦国時代の要「忍者」とは? 最も有名な「伊賀忍者」も解説【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1112576

- 戦国武将の情報戦略/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96788/

- 最上義光の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/50952/

- 最上氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E6%B0%8F

- 忍者とは何か?数々の秘術や、大名に仕えた忍者集団も徹底解説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/8441/

- 三ツ者 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E3%83%84%E8%80%85

- 武士の身分を取り戻せ!明治維新の戦場を駆け抜けた甲賀忍者たちの武勇伝【中】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/115372/2