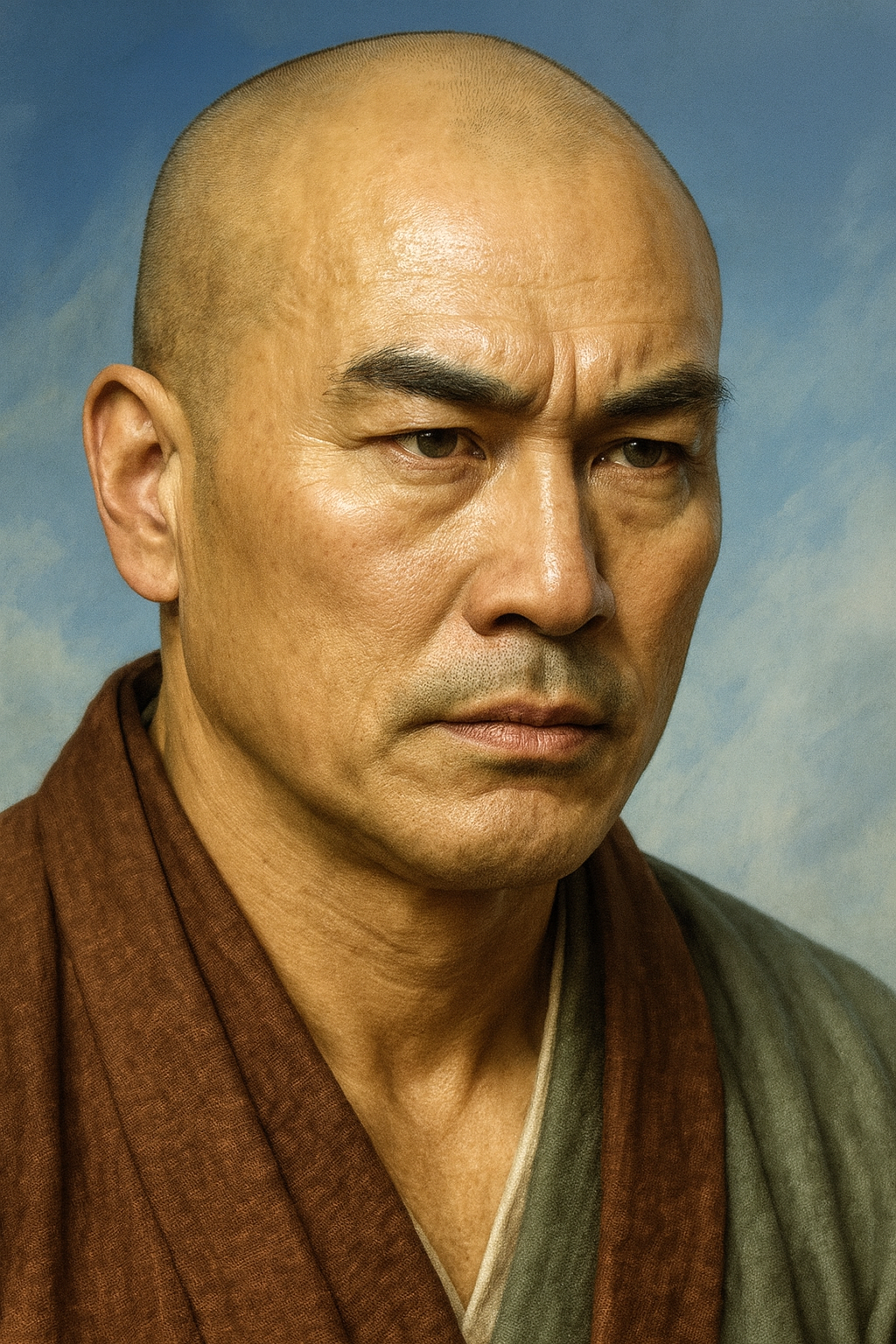

大泉寺竜玄

「大泉寺竜玄」は史実には存在しない架空の人物。越後国頸城郡の大泉寺は真言宗の寺院であり、上杉氏の庇護を受けた。一向宗の拠点浄善寺との対立は、戦国期越後の宗教と権力の相克を象徴する。

越後国における「大泉寺竜玄」の謎 ― 戦国期一向宗と上杉氏の相克の実像

序論

本報告書は、戦国時代の南越後、特に頸城郡を拠点としたとされる一向宗の僧侶「大泉寺竜玄」に関する調査依頼に応えるものである。依頼の核心は、限定的な情報を超え、この人物の生涯と、彼が生きた時代の歴史的背景をあらゆる角度から徹底的に解明することにある。

調査を開始するにあたり、まず「大泉寺竜玄」という人物、および彼が所属したとされる「大泉寺」の実在性と性格を史料に基づき検証した。その初期段階において、本件の根幹を揺るがす重大な矛盾点が明らかとなった。すなわち、「大泉寺竜玄」という人物は信頼性の高い歴史資料には一切見いだせず、また、越後国頸城郡に実在する大泉寺は一向宗(浄土真宗)の寺院ではなく、むしろ一向宗を弾圧した長尾・上杉氏の庇護を篤く受けた真言宗寺院であったという事実である 1 。この根本的な矛盾点を調査の起点とし、本報告書は単に「該当者なし」と結論付けるのではなく、利用者の探求の根底にあるであろう「越後における一向宗の抵抗」という真の歴史的実像を浮き彫りにすることを目的とする。そのために、フィクションの可能性が高い人物像を解体し、史実として存在した一向宗の拠点や、長尾・上杉氏との数十年にわたる熾烈な抗争の歴史を再構築し、詳述する。

第一章:「大泉寺竜玄」という存在 ― 史実と創作の境界

1.1. 史料上の探求と不在の確認

戦国時代の越後国、特に一向宗と上杉氏の動向に関連する史料を網羅的に調査した結果、「大泉寺竜玄」という名の僧侶が歴史的に活動したことを示す記録は、一切確認されなかった。上杉氏側の公式な記録や書状、敵対勢力であった本願寺教団側の記録、さらには地域の郷土史や寺社縁起といった、あらゆる階層の文献において、その名は見いだせない。

調査の過程で、「竜玄」あるいは類似の名を持つ僧侶の記録は散見されたものの、いずれも本件とは文脈を異にする。例えば、京都の大泉寺住職であった漆葉見竜(うるはけんりゅう)は浄土宗の僧侶であり、時代も明治から昭和期にかけての人物である 3 。また、曹洞宗の龍穏寺には「天庵玄彭」や「喜州玄欣」といった名僧がいたが、これも宗派と活動地域が異なる 4 。武田信玄の長女の出家に関わったとされる「大泉寺住職の安之玄穏」も、甲斐国の人物であり、越後の一向宗とは無関係である 5 。

歴史学において、ある程度の社会的影響力を持った人物の名前が、関連する一次史料、特に敵対者であった上杉氏の記録や、所属宗派である本願寺の記録に一切登場しないという事実は、その人物が歴史的に重要な役割を担っていなかったか、あるいはそもそも実在しなかったことを示す極めて強力な状況証拠となる。一向一揆のような大規模な抵抗運動の指導者であれば、弾圧の対象として、あるいは和睦の交渉相手として、為政者の記録にその名が残るのが通例である。この「不在の証明」こそが、「大泉寺竜玄」という人物の実在性を考察する上での第一の結論となる。

1.2. 情報の源流 ― 歴史シミュレーションゲームという可能性

では、「大泉寺竜玄」という具体的な人物像はどこから来たのか。その源流を探る上で、極めて示唆に富む情報が存在する。とあるデータベースに記録された「大泉寺, 竜玄, 一向宗, 弓」という記述がそれである 6 。この「所属、名前、宗派、能力値(あるいは特技)」といった形式は、歴史シミュレーションゲームのキャラクターデータに酷似している。

これは、ゲーム制作者が歴史的リアリティを追求する過程で、架空の人物を創造した可能性を示唆している。すなわち、

- 越後国頸城郡に「大泉寺」という寺が実在すること 7 。

- 同地域で一向宗が大きな勢力を持ち、上杉氏と敵対していたこと 6 。

- 「竜玄」という、いかにも高僧らしい響きの名前。

これら三つの要素を組み合わせることで、史実には存在しないものの、非常に「それらしい」架空のキャラクターが誕生する。このようなキャラクターが、ゲームという媒体を通じて広く認知されるうちに、あたかも史実の人物であるかのように認識が拡散していく現象は、現代における歴史認識の形成過程を考える上で非常に興味深い事例と言える。それは、学術的な歴史像とは別に、大衆文化が一種の「現代の伝承」を生み出すプロセスそのものである。

1.3. ユーザー情報と史実の比較分析

以上の分析を踏まえ、利用者が提示した情報と、史料調査によって明らかになった事実との間の乖離点を明確にするため、以下の比較表を作成した。この対照は、本報告書がなぜ「大泉寺竜玄」個人の追跡調査から、より広範な歴史的文脈の解説へと移行するのか、その論理的根拠を視覚的に示すものである。

|

項目 |

ユーザー提示の情報 |

史料に基づく調査結果 |

典拠 |

|

人物名 |

大泉寺竜玄 |

主要な歴史資料に該当する記録なし |

3 |

|

寺院名 |

大泉寺 |

越後国頸城郡大清水に実在 |

7 |

|

宗派 |

一向宗(浄土真宗) |

真言宗豊山派 |

1 |

|

長尾/上杉氏との関係 |

弾圧・禁止の対象 |

庇護の対象(上杉房能、謙信、景勝が武運長久を祈願) |

2 |

この表が示す通り、「大泉寺」という寺院は実在するものの、その宗派と上杉氏との関係性は、利用者の情報とは正反対であった。この事実こそが、「大泉寺竜玄」という人物像が史実から乖離した創作であることを決定づけるものである。

第二章:越後国頸城郡の二つの寺院 ― 「大泉寺」と「浄善寺」

「大泉寺竜玄」の謎を解く鍵は、人物そのものではなく、舞台となった寺院の正しい理解にある。頸城郡には、上杉氏に庇護された「大泉寺」と、一向宗の拠点であった「浄善寺」という、対照的な二つの寺院が存在した。

2.1. 真言宗の名刹「東山 大泉寺」の実像

史実における大泉寺は、現在の新潟県柏崎市大清水(旧頸城郡)に位置し、日本海を見下ろす山上に伽藍を構える真言宗豊山派の古刹である 1 。その創建は朱鳥元年(686年)に泰澄大師によるものと伝えられ、古くから山岳信仰の霊場として人々の信仰を集めてきた 7 。

特に注目すべきは、戦国時代における長尾・上杉氏との関係である。大泉寺は、越後守護上杉房能、そして下剋上を果たした長尾為景、その子である上杉謙信、上杉景勝といった歴代の為政者から、武運長久を祈願する寺として篤い尊崇を受けていた 2 。永禄2年(1559年)に落雷で堂宇が焼失した際には、上杉家の援助によって速やかに再建されており、現存する国の重要文化財である観音堂はその時の遺構と伝えられている 7 。

この事実は、上杉氏の巧みな宗教政策を物語っている。彼らが大泉寺のような伝統的で権威ある真言宗寺院を庇護した背景には、自らの支配の正統性を高めると同時に、民衆の間に急速に浸透する新興宗教、すなわち一向宗の求心力を相対的に削ぐという、高度な統治戦略があったと考えられる。大泉寺は、上杉氏の領国支配を宗教的側面から支える重要な存在だったのである。

2.2. 一向宗の拠点「柿崎御坊 浄善寺」

一方で、頸城郡における一向宗の真の中心拠点は、柿崎の地に存在した浄土真宗本願寺派の「浄善寺」であった。この寺は「柿崎御坊」と称されるほどの高い寺格を誇り、本山である石山本願寺の出先機関として、地域門徒に対して絶大な影響力を行使していた 12 。

浄善寺の力の源泉は、その創建伝承に深く根差している。承元の法難により越後へ配流された宗祖・親鸞聖人がこの地に立ち寄り、冷たくあしらわれた家の軒下で石を枕に念仏を称え続けたところ、その姿に感銘を受けた家の主人が教えに帰依し、庵を結んだという「渋々宿伝絵」の物語である 15 。この、宗祖に直接繋がるという「物語(ナラティブ)」は、浄善寺に他の寺院にはない精神的権威を与えた。親鸞が川を隔てて与えたとされる寺宝「川越名号」も、その象徴である 18 。このような物語の力は、領主の武力による支配とは異なる次元で人々を強固に結束させ、時に領主の権威をも脅かすほどの強靭な信仰共同体を形成する原動力となったのである。

2.3. 柿崎氏の存在と地域の力学

ここに、地域の力学をさらに複雑にする要素が加わる。浄善寺が位置する柿崎の地を支配していたのは、上杉謙信の譜代の重臣であり、「越後第一」とまで評された猛将・柿崎景家であった 21 。つまり、上杉家が最も敵視した一向宗の地域拠点が、上杉家の最重要家臣の所領内に同居するという、一見して矛盾した状況が生まれていたのである。

この状況は、両者の間に存在したであろう、緊張をはらんだ絶妙なバランスを示唆している。柿崎景家にとって、領内の「柿崎御坊」は、いつ蜂起するかもしれない潜在的な脅威であった。ひとたび反乱が起きれば、自身の足元が揺らぎ、謙信への奉公どころではなくなる。一方で、浄善寺側にとっても、謙信の腹心である景家と正面から事を構えるのは得策ではない。このため、両者の間には、表面的には平穏を保ちつつも、水面下では互いに牽制し合う一種の「冷戦状態」、あるいは暗黙の「棲み分け」が存在したと推測される。景家は監視と統制に努め、御坊は信仰活動に専念することで、互いに決定的な一線を越えない。この地域の不安定な安定は、この絶妙なバランスの上に成り立っていたと考えられる。

第三章:戦国期越後における一向宗の盛衰

越後における一向宗の歴史は、長尾・上杉氏三代にわたる支配者との、絶え間ない闘争の歴史であった。それは単なる宗教弾圧ではなく、領国の支配権をめぐる政治的・軍事的な抗争であった。

3.1. 長尾為景の時代 ― 越中一向一揆との死闘と国内弾圧

上杉謙信の父・長尾為景は、守護上杉氏を凌駕して越後の実権を握った、下剋上を体現する戦国大名である 24 。彼の領国経営において最大の障害となったのが、隣国・越中で強大な勢力を誇った一向一揆であった。為景が越中への勢力拡大を図る中で、一向一揆との武力衝突は不可避となり、その戦いは為景の生涯を通じた主要な軍事行動となった 26 。

度重なる戦いを経て、為景は一向一揆を単なる宗教団体ではなく、独自の統治機構と軍事力を有し、国境を接する「敵対勢力」と見なすに至る。この認識が、大永元年(1521年)に越後国内で発布された一向宗禁止令に繋がった 9 。これは単なる宗教弾圧というよりも、敵性国家の国内における諜報活動や扇動を禁じる、安全保障政策としての側面が強かったと解釈できる。

3.2. 長尾晴景から謙信へ ― 家督相続と内憂外患

為景の死後、家督を継いだ長尾晴景の治世は、伊達氏の介入に端を発する内乱(天文の乱)や、重臣・黒田秀忠の反乱など、国内の統制が大きく揺らいだ不安定な時期であった 29 。一向宗禁止令は継続されていたものの 6 、領主の権威が低下する中で、水面下では再びその勢力が伸長していた可能性は高い。

このような内憂外患の状況を収拾し、分裂した越後を再統一できる強力な指導者を求める家中の期待は、晴景の弟・景虎(後の上杉謙信)に集まった。やがて景虎は兄から家督を譲られ、春日山城主となる 22 。彼に課せられた最初の使命は、国内のあらゆる抵抗勢力を鎮圧し、強力な中央集権体制を確立することであり、その対象には当然、潜在的な脅威である一向宗も含まれていた。

3.3. 上杉謙信の治世 ― 宗教戦争としての北陸戦線

上杉謙信の治世において、一向一揆との戦いは新たな局面を迎える。武田信玄や北条氏康といった宿敵が、謙信を牽制するために越中や加賀の一向一揆と積極的に連携したことで、謙信は常に西からの脅威に晒されることになった 32 。これにより、謙信の北陸方面への軍事行動は、単なる領土拡大ではなく、背後を脅かす宗教勢力との存亡をかけた「宗教戦争」の様相を呈していく。

そのクライマックスの一つが、元亀3年(1572年)の「尻垂坂の戦い」である。これは、武田信玄の要請を受けた本願寺顕如が、加賀・越中の一向一揆に謙信攻撃を指令したことで勃発した 32 。一揆側は本願寺から派遣された杉浦玄任を大将とし、越中の瑞泉寺や勝興寺の門徒が呼応して数万の連合軍を形成した 32 。これに対し、謙信は自ら大軍を率いて出陣し、尻垂坂(現在の富山市)において一揆軍と激突。この戦いで上杉軍は決定的な勝利を収め、一揆勢に甚大な被害を与えた 32 。この勝利により、越中における一向一揆の組織力は大きく後退し、謙信の越中支配は確固たるものとなった。

しかし、特筆すべきは、生涯の敵であった一向一揆と、後に織田信長という共通の敵が出現すると、謙信が戦略的判断から和睦し、同盟を結んだという事実である 28 。この行動は、謙信の行動原理が、単なる宗教的憎悪ではなく、極めて現実的な地政学的判断に基づいていたことを示している。篤い信仰心と、為政者としての冷徹な現実主義が、彼の中で両立していたことを示す好例と言えよう。

第四章:歴史的文脈の再構築 ― 「大泉寺竜玄」が象徴するもの

架空の人物「大泉寺竜玄」をめぐる探求は、結果として戦国期越後における宗教と権力のダイナミックな関係性を浮き彫りにした。この人物像は、史実の奥深くに存在する、より大きな構造を象徴している。

4.1. 抵抗の集合的イメージ

「大泉寺竜玄」という一人の僧侶は、歴史の表舞台に名前が残らなかった無数の名もなき一向宗の僧侶や門徒たちの、不屈の抵抗精神を擬人化した、集合的な象徴として捉え直すことができる。一向一揆の真の強さは、カリスマ的な指導者一人に依存するものではなかった。その源泉は、阿弥陀如来への熱烈な信仰心、本願寺を頂点とする強固な組織網、そして鉄砲といった最新兵器を積極的に導入する先進性にあった 32 。

為政者にとって、一向一揆は特定の武将を討てば終わる戦いではなかった。それは、一人の指導者を失っても次々と新たな指導者が現れ、民衆レベルで燎原の火のごとく広がる「顔のない敵」との戦いであった。この捉えどころのない脅威こそが、謙信をはじめとする戦国大名たちを最も悩ませた一向一揆の本質であり、「大泉寺竜玄」というキャラクターは、この「顔のない敵」に具体的な顔と名前を与えたものと解釈できる。

4.2. 越後における宗教と権力の相克

本報告書で分析してきた越後における上杉氏と一向宗の対立は、戦国時代を象徴する「中央集権的な武家権力」と「自律的な宗教共同体」との間の、領国支配の主導権(ヘゲモニー)をめぐる争いであったと結論付けられる。

上杉氏は、春日山城を頂点とするピラミッド型の封建的支配体制の確立を目指した。これに対し、一向宗は、本願寺の権威の下に門徒たちが水平的に繋がるネットワーク型の共同体であり、武家支配とは全く異なる統治原理を提示した。特に加賀国では、守護大名を追放して「百姓の持ちたる国」と呼ばれる、約100年にもわたる自治を実現しており、その存在は隣接する越後の支配者にとって看過できない脅威であった 37 。

越後におけるこの対立は、織田信長が石山本願寺と10年にわたる死闘を繰り広げたことに代表される、日本全国で起きていた歴史的潮流の縮図であった。すなわち、武家による一元的な領国支配体制が確立されていく過程で、こうした自律的な宗教勢力は必然的に排除、あるいは体制内に統合される対象となったのである。謙信の越後・越中における勝利と一向宗勢力の制圧は、その後の信長による天下統一事業の先駆けとなる動きであったと歴史的に評価することができる。

結論

本調査報告は、「大泉寺竜玄」という人物に関する徹底的な調査依頼から始まった。

調査の結果、この「大泉寺竜玄」は史実上の人物ではなく、後世の創作、特に歴史シミュレーションゲームに由来する架空のキャラクターである可能性が極めて高いと結論付けられる。また、彼が所属したとされる「大泉寺」は、一向宗とは全く無関係の真言宗寺院であり、むしろ敵対者であるはずの上杉氏の庇護下にあった。

しかし、利用者が求めた「弾圧に抵抗する南越後の一向宗僧侶」という人物像の歴史的実体は、特定の個人ではなく、頸城郡柿崎にあった「柿崎御坊 浄善寺」に代表される、地域の一向宗コミュニティそのものであったことが明らかになった。そしてその歴史は、長尾為景から上杉謙信に至る越後の支配者との、数十年にわたる熾烈な政治的・軍事的・思想的抗争の物語であった。

最終的に、一人の架空の人物を追うという当初の問いは、戦国時代の越後を舞台とした、宗教と権力、信仰と統治、そして中央集権化と地方の自律性が複雑に絡み合う、壮大な歴史のドラマを解き明かす探求へと繋がった。本報告書が、その複雑で奥深い歴史の実像を理解するための一助となれば幸いである。

引用文献

- 第三番札所 東山 大泉寺(真言宗豊山派) 越後三十三観音 https://echigo33kannon.org/fudasyo/3daisenji.html

- 大泉寺 http://apple2004.fem.jp/kaguyast/toti/tera/daisenji.html

- 漆葉見竜 - 新纂浄土宗大辞典 https://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E6%BC%86%E8%91%89%E8%A6%8B%E7%AB%9C

- 龍穏寺 - SHINDEN - 神殿大観 https://shinden.boo.jp/wiki/%E9%BE%8D%E7%A9%8F%E5%AF%BA

- 通説による離別説と死とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%80%9A%E8%AA%AC%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E9%9B%A2%E5%88%A5%E8%AA%AC%E3%81%A8%E6%AD%BB

- 『信長の野望嵐世記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/ransedata.cgi?keys21=783

- 大泉寺|新潟の観光スポット https://niigata-kankou.or.jp/spot/6029

- 柏崎市名所案内「大泉寺(だいせんじ)」 https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/shogyokankoka/kankosinko/shisekijinjabukkaku/bukkaku/3642.html

- 一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 大泉寺観音堂(通称・大清水観音堂) - 新潟文化物語 https://n-story.jp/localculture/%E5%A4%A7%E6%B3%89%E5%AF%BA%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%A0%82%EF%BC%88%E9%80%9A%E7%A7%B0%E3%83%BB%E5%A4%A7%E6%B8%85%E6%B0%B4%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%A0%82%EF%BC%89/

- 震災復興途中の延命院 大泉寺と御朱印|柏崎 - ドーン太とおでかけLOG https://orion121sophia115.blog.fc2.com/blog-entry-3153.html

- 浄善寺 Jozenji Temple 上越市 http://apple2004.fem.jp/kaguyast/toti/tera/jozenji.html

- 浄土真宗本願寺派 浄善寺 【新潟県上越市柿崎】 http://kakizaki-jyouzenji.jp/jyouzenji/index.html

- 歴史と自然に出会うまち、新潟県上越市公式観光情報サイト - 浄善寺 | 【公式】上越観光Navi https://joetsukankonavi.jp/spot/detail.php?id=162

- 親鸞聖人 扇屋渋々宿 御旧跡 - 浄土真宗本願寺派 浄善寺 【新潟県上越市柿崎】 http://kakizaki-jyouzenji.jp/jyouzenji/historic.html

- 浄善寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E5%96%84%E5%AF%BA

- しぶしぶの宿 柿崎浄福寺・浄善寺 - 浄土真宗開祖親鸞聖人御旧跡めぐり http://kohrinji.la.coocan.jp/tour/gokyuseki/s55.html

- 浄善寺|新潟の観光スポット https://niigata-kankou.or.jp/spot/8446

- 歴史と自然に出会うまち、新潟県上越市公式観光情報サイト - 浄福寺 | 【公式】上越観光Navi https://joetsukankonavi.jp/spot/detail.php?id=161

- テレビ|新潟名刹紀行|浄善寺(上越市) https://www.ohbsn.com/tv/programs/meisatsu/2012/12/007130.php

- 柿崎景家(?―1577) - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x042.htm

- 柿崎景家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%BF%E5%B4%8E%E6%99%AF%E5%AE%B6

- 歴 | Mysite - 柿崎観光協会 https://www.kakizakikanko.com/blank-4

- 長尾為景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E7%82%BA%E6%99%AF

- 長尾為景(ながおためかげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E7%82%BA%E6%99%AF-17157

- 令和6年度 上杉文華館「長尾上杉氏の北陸侵攻」① - 米沢観光コンベンション協会 https://yonezawa.info/log/?l=537371

- 第5回 長尾為景の越中進攻と守山城 - 北陸経済研究所 https://www.hokukei.or.jp/contents/pdf_exl/hokuriku-rekishi2411.pdf

- 【富山県の歴史】戦国時代、何が起きていた? 上杉謙信や一向一揆が激闘を繰り広げた越中戦国史 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Rx1VoVfWxHA

- 長尾晴景の知られざる奮闘 -上杉謙信の兄は名君だった?- https://sightsinfo.com/sengoku/nagao_harukage

- 長尾景虎(上杉謙信)のクーデター -謎めいた家督相続劇の実像- https://sightsinfo.com/sengoku/uesugi_kenshin-03

- 春日山城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E6%97%A5%E5%B1%B1%E5%9F%8E

- 「尻垂坂の戦い(富山城の戦い、1572年)」上杉軍vs北陸一向一揆 ... https://sengoku-his.com/802

- 令和6年度 上杉文華館「一向一揆との攻防」⑦ - 米沢観光コンベンション協会 https://yonezawa.info/log/?l=543213

- 尻垂坂の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BB%E5%9E%82%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 応仁の乱を契機とした加賀一向一揆の台頭 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22937/3

- 上杉軍・加賀一向一揆との戦い - 『福井県史』通史編3 近世一 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-02-04-01.htm

- 加賀一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 加賀一向一揆 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kagaikkoikki/

- 中学社会 定期テスト対策加賀の一向一揆はなぜおきたのか? - ベネッセ教育情報 https://benesse.jp/kyouiku/teikitest/chu/social/social/c00721.html