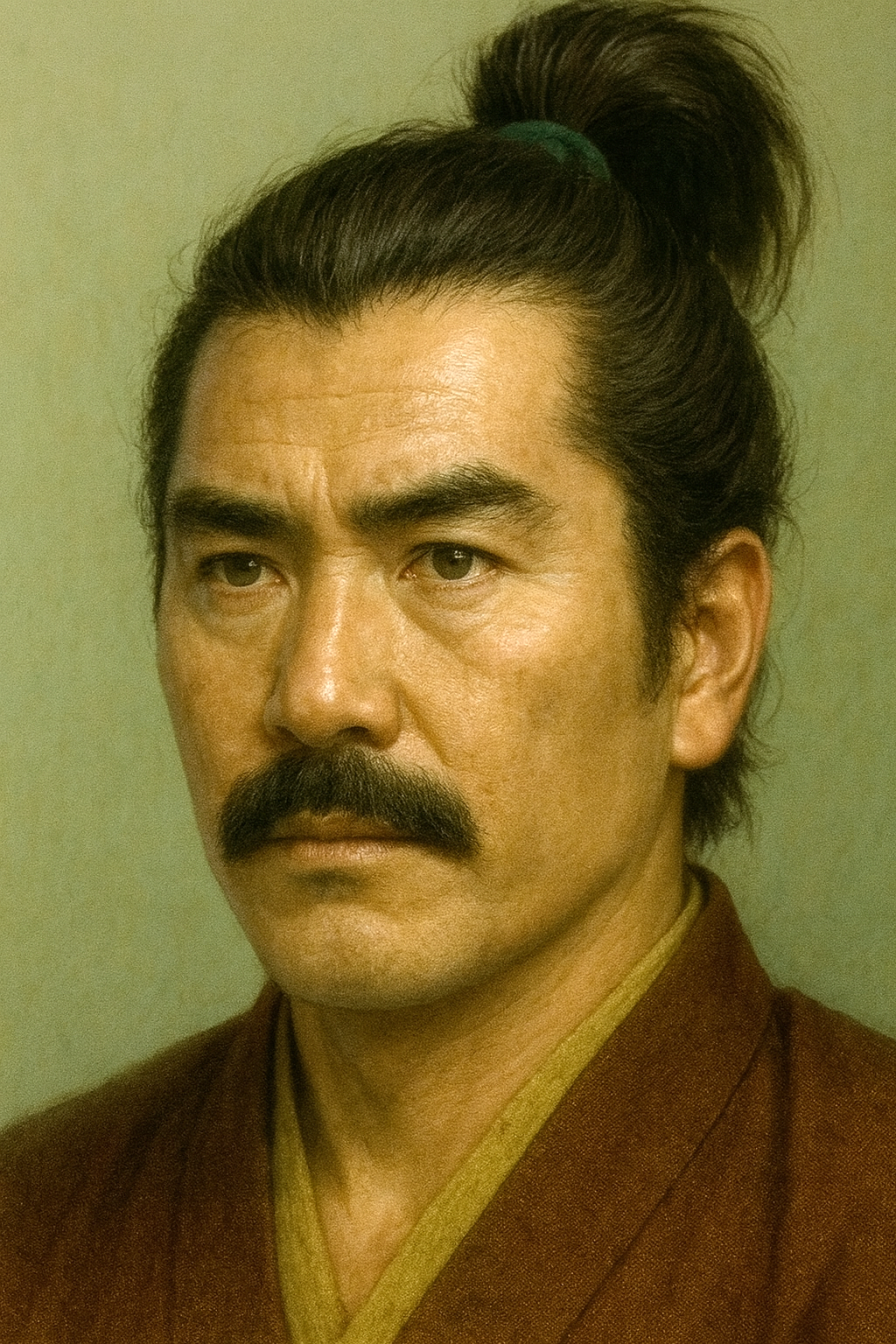

大浦光信

大浦光信は南部家臣として津軽に入部し、種里城を築き安東氏に備えた。津軽平野進出のため大浦城も築き、後の津軽為信による独立の礎を築いた。死後、「西の備え」として神格化された。

専門家報告書:大浦光信の生涯と伝説 ― 津軽黎明の戦略家、その実像と神格化の過程

序章:津軽氏の黎明 ― 大浦光信という礎石

日本の戦国時代、後の弘前藩(津軽藩)の礎を築いた人物として、初代藩主・津軽為信の名は広く知られている。しかし、その為信が飛躍するための土台を半世紀以上も前に築き上げた一人の武将の存在は、しばしばその英雄譚の影に隠れがちである。その人物こそ、本報告書の主題である大浦光信(おおうら みつのぶ)である。

一般に光信は、「南部家臣でありながら津軽に入り、大浦家の祖となった」「西の安東氏に備えるため種里城を築いた」「『死して後も西の備えとならん』と遺言し、甲冑を着たまま立った姿で埋葬された」といった、強烈な武人の逸話と共に語られることが多い 1 。これらの断片的な情報は、彼の生涯の一側面を捉えてはいるものの、その歴史的実像の全貌を明らかにするには不十分である。

光信は、主家である南部氏の命に忠実な一武将に過ぎなかったのか。それとも、遠大な構想の下、津軽の地に独自の勢力基盤を築こうとした戦略家だったのか。彼の行動は、後の津軽為信による独立と、どのように繋がっているのか。

本報告書は、弘前藩の公式史書である『津軽一統志』をはじめとする津軽側の伝承や史料、対立する立場にあった南部氏側の記録、そして近年の発掘調査によって得られた考古学的知見を多角的に統合・分析する 3 。これにより、史実としての「戦略家・大浦光信」の姿を再構築すると同時に、後世の津軽藩によっていかにして彼が「神格化された始祖」へと変容していったのか、その伝説形成の過程と政治的意図を徹底的に解明することを目的とする。

表1:大浦光信 主要関連年表

|

西暦(和暦) |

出来事 |

関連史料・備考 |

|

1442年(嘉吉2)頃 |

南部氏の攻撃により十三湊が陥落。安東氏は蝦夷地へ退去。 |

6 |

|

1460年(寛正元) |

大浦光信、生誕(推定)。 |

享年67説に基づく 1 。 |

|

1491年(延徳3) |

南部氏の命により、光信が久慈から津軽西海岸の種里に入部。種里城を築城する。 |

7 |

|

1492年(明応元) |

赤石城を築城(一説)。 |

2 |

|

1502年(文亀2) |

津軽平野進出の拠点として大浦城を築城。後継者の盛信を城主として配置する。 |

3 |

|

1526年(大永6) |

10月8日、光信が種里城にて死去。享年67(諸説あり)。種里城内に埋葬される。 |

3 |

|

1528年(享禄元) |

子の盛信が父・光信の菩提を弔うため、種里に長勝寺を創建。 |

12 |

|

1541年(天文10) |

3代・政信が戦死。 |

15 |

|

1567年(永禄10) |

4代・為則の婿養子として、大浦為信(後の津軽為信)が大浦氏の家督を継承。 |

15 |

|

1590年(天正18) |

津軽為信が豊臣秀吉から津軽地方の所領を安堵され、大名として独立を果たす。 |

19 |

第一章:出自の謎 ― 南部一族としての光信

大浦光信、ひいては津軽氏の出自を巡る問題は、単なる家系の来歴に留まらず、戦国大名としてのアイデンティティ確立という、極めて政治的な思惑が絡む複雑な様相を呈している。

1.1 南部久慈氏の血脈:史実上の出自

各種史料が一致して示すところによれば、大浦光信の出自は、三戸南部氏の有力な庶家である久慈氏の一族である 3 。久慈氏は、現在の岩手県久慈市周辺を本貫地とし、南部一族内でも特に重きをなす家柄であった 20 。彼らは単に一族というだけでなく、時には南部宗家の代官として他郡に派遣され、軍事・統治の両面で重要な役割を担うなど、宗家の領国経営において不可欠な存在だった 20 。

光信が、対安東氏の最前線という極めて重要な拠点への派遣を命じられた事実そのものが、南部宗家が彼の能力と一族への忠誠を高く評価していたことの何よりの証左である。彼は、南部氏という巨大な軍事・政治連合体の一員として、そのキャリアを開始したのである 9 。

1.2 系譜の「潤色」:藤原氏末裔説の政治的意図

一方で、江戸時代に入り、弘前藩が自らの歴史を編纂する過程で、全く異なる系譜が公式に主張されるようになる。それは、津軽氏の祖先を、摂関家である藤原北家近衛家の傍流、あるいはさらに遡って奥州藤原氏の末裔とするものである 20 。この主張は、光信が南部氏の一族であるという動かしがたい史実とは明確に矛盾する。

この藤原氏出自説の主な典拠は、享保16年(1731年)に完成した弘前藩の公式史書『津軽一統志』や、それに連なる『津軽系図』といった津軽側の史料である 4 。これらの史料は、津軽藩の支配の正当性を後世に伝え、藩の権威を高めるという明確な目的を持って編纂されたものであり、その記述の客観性については慎重な史料批判が求められる 26 。

この系譜の「潤色」は、単なる見栄や家格を飾るためのものではない。これは、主家である南部氏からの独立、見方を変えれば「裏切り」によって成立した津軽藩が、その存立基盤を固めるために直面した、深刻な政治的課題に対する戦略的な解答であった。その背景には、以下のような論理的連鎖が存在する。

第一に、津軽為信は南部氏の家臣でありながら、主家の内紛という好機を捉えて津軽地方を実力で切り取り、独立を成し遂げた 21 。これは戦国乱世の常とはいえ、道義的には「下剋上」であり、旧主である南部氏から見れば許しがたい反逆行為であった。この出自上の弱みは、江戸時代を通じて津軽藩に付きまとうことになる。

第二に、「南部氏の分家」という出自のままでは、この独立を正当化する論理を構築することが極めて困難である。分家が宗家から独立することは、秩序への挑戦と見なされかねない。

そこで第三の段階として、旧主である南部氏(清和源氏の流れを汲む)よりも家格が高い、あるいは全く系統の異なる絶対的な権威を持つ「藤原氏」に始祖を繋げるという手法が採用された。これにより、津軽氏は出自の段階から南部氏とは対等、あるいはそれ以上の存在であり、南部氏の支配下にあったのは一時的な状況に過ぎなかった、という物語を構築することが可能になる 29 。

結論として、始祖である光信の出自を南部氏から藤原氏へと書き換える行為は、津軽氏という「家」そのもののアイデンティティを根底から再定義し、大名としての格を確立するための、極めて高度な政治的プロパガンダだったのである。光信の出自の謎は、津軽藩成立の歴史的背景そのものを映し出す鏡と言える。

第二章:津軽入部 ― 北奥の動乱と南部氏の戦略

大浦光信が歴史の表舞台に登場する背景には、15世紀後半の北奥羽、特に津軽地方を巡る二大勢力の熾烈な覇権争いが存在した。彼の津軽入部という出来事は、この大きな地政学的文脈の中に位置づけることで、初めてその真の戦略的意義が明らかになる。

2.1 15世紀後半の津軽情勢:南部氏と安東氏の角逐

当時の津軽地方は、二つの強大な勢力が衝突する最前線であった。一つは、日本海交易を掌握し、津軽半島北西の十三湊(とさみなと)を国際的な交易拠点として繁栄を極めた安東氏(安藤氏)である 6 。もう一つは、内陸の糠部(ぬかのぶ)郡(現在の青森県東部から岩手県北部)を本拠とし、着実に南から勢力を拡大してきた三戸南部氏であった 23 。

両者の力関係を大きく変える画期となったのが、嘉吉2年(1442年)頃とされる南部氏による十三湊への大規模な攻撃である。この戦いによって十三湊は陥落し、安東氏は本拠地を失い、一時的に蝦夷地(現在の北海道)への退去を余儀なくされた 6 。しかし、安東氏は津軽地方の支配権を完全に放棄したわけではなく、海を隔てた対岸から、失地回復の機会を虎視眈々と窺い続けていた。その結果、津軽の西海岸一帯は、安東氏の再上陸・侵攻に備えるべき、常に緊張をはらんだ防衛線となったのである。

2.2 延徳三年の入部:対安東氏戦略の尖兵として

このような情勢の中、延徳3年(1491年)、当時の南部氏当主であった南部信時(あるいはその子の政康)の命により、大浦光信は36名の家臣団を率いて本拠地である久慈を離れ、津軽西海岸の種里(たねさと)の地に入部した 1 。

弘前藩の公式記録である『津軽一統志』をはじめ、多くの史料が一致して伝えるところによれば、光信に与えられた第一の任務は、この地に城を築き、海からの再侵攻を狙う安東氏の勢力に対する「押さえ」となることであった 1 。つまり、光信は南部宗家が推し進める津軽支配を盤石にするため、最前線に送り込まれた戦略的な駒、いわば「尖兵」だったのである。

しかし、この光信の派遣は、単なる防衛ラインの構築という戦術的な意味合いに留まるものではなかった。それは、南部氏の津軽地方に対する領国経営方針が、新たな段階へと質的に転換したことを示す象徴的な出来事であった。

それまでの南部氏の津軽への関与は、散発的な軍事侵攻や間接的な影響力の行使が主であった可能性が高い。しかし、光信の派遣は、それとは一線を画すものであった。南部一族の中でも有力な久慈氏の一員に、家臣団を付けて恒久的に駐留させ、城を築かせて統治の拠点とさせるという手法は、その土地に深く根を張り、津軽を単なる勢力圏(点)ではなく、実効支配の及ぶ領国(面)として組み込もうとする、明確で長期的な意図の現れであった 21 。

この意味において、光信は単なる城主ではなく、南部宗家の権威を津軽西海岸で代行する「郡代」に準じる存在であったと言える。彼の成功は、南部氏による津軽全域の支配という壮大な戦略の成否を左右する、重要な試金石だったのである。

第三章:津軽経営の拠点 ― 種里城と大浦城

津軽の地に入部した大浦光信は、その卓越した戦略眼を、二つの城の築城と運用において遺憾なく発揮した。西の守り「種里城」と、平野への布石「大浦城」。この二城体制は、光信が単に与えられた任務をこなすだけの武将ではなく、長期的な領国経営のビジョンを持った戦略家であったことを雄弁に物語っている。

3.1 西の要害「種里城」:対安東氏の最前線基地

延徳3年(1491年)の入部と同時に、光信は津軽西海岸を見下ろし、赤石川を天然の堀とする小高い丘陵地に種里城を築いた 1 。この城の立地は、西の日本海側から侵攻してくる安東氏の軍勢を直接迎え撃つための、まさに防衛上の要衝であった。光信はまず、南部宗家から与えられた「西の備え」という第一の任務を、この堅固な城を拠点とすることで完璧に遂行しようとしたのである。

近年の発掘調査は、種里城が単なる一時的な砦ではなかったことを明らかにしている。主郭部分の調査では、16世紀初頭、まさに光信の時代に、幅24メートル、奥行き16メートルにも及ぶ大型の掘立柱建物跡が確認された 3 。これは光信の居館であったと推定されており、彼がこの地で安定した統治を行っていたことを示唆する。さらに、中国や朝鮮半島からの輸入品を含む陶磁器なども出土しており、最前線の軍事拠点でありながら、一定の経済力と外部世界との文化的交流を維持していたことが窺える 5 。

3.2 平野への布石「大浦城」:支配拡大の拠点

西の守りを固めた光信は、現状維持に甘んじることはなかった。彼の視線は、すでに次の目標、すなわち津軽平野中央部の掌握へと向けられていた。その野心と戦略の転換を象徴するのが、文亀2年(1502年)に築かれた大浦城である 3 。

岩木山の南東麓に位置するこの城は、海からの防御を主眼とする種里城とは全く性格を異にする。その立地は、明らかに津軽平野の内陸部への進出と支配を目的とした、攻撃的な性格を持つ拠点であった。

光信は、この新たな拠点の運用にあたり、巧みな役割分担を行った。彼自身は引き続き最前線である種里城に留まり、宿敵・安東氏への睨みを利かせ続ける一方で、後継者である盛信をこの将来性豊かな大浦城に配置したのである 3 。これにより、西の「守り」と東の「攻め」を両立させる、絶妙な二元的拠点体制が確立された。

この二城体制は、光信の非凡な戦略家としての一面を浮き彫りにする。彼は、まず種里城で西の脅威を確実に封じ込めるという当初の任務を遂行し、自らの足場を固めた。その上で、次なる一手として、津軽平野というより豊かで戦略的価値の高い地域へと支配を拡大するための布石を打った。自身はリスクの高い最前線に残りつつ、一族の未来を担う後継者を安全かつ発展性のある内陸部に置くという采配は、リスク管理と一族の発展を両立させる見事なものであった。

皮肉なことに、光信が南部氏の尖兵として築いたこの大浦城こそが、約70年後、彼の子孫である津軽為信が南部氏に反旗を翻し、津軽統一を成し遂げるための本拠地となった 15 。光信の深謀遠慮がなければ、為信の蜂起と成功はあり得なかったであろう。彼は、南部氏の忠実な家臣でありながら、結果として、主家からの独立の礎を築いてしまったのである。

第四章:家族と後継者 ― 大浦氏の礎を築く

戦国時代の地方豪族にとって、家の存続と発展は至上命題であった。その鍵を握るのが後継者の問題である。大浦氏の初期の歴史は、この後継者問題にいかにして向き合い、乗り越えていったかを示す典型的な事例であり、そこには血縁のみに頼らない、戦国期ならではの合理的な存続戦略が見て取れる。

4.1 謎に包まれた後継者・盛信:実子か養子か

光信の後を継ぎ、大浦氏二代当主となった大浦盛信の出自は、大浦氏初期の歴史における最大の謎の一つである。弘前藩の公式史書などでは、光信の「嫡男」や「子」として、血統の連続性が強調されている 3 。一方で、彼を光信の「養子」とする史料も存在し、一説には新庄信春の子であったとも伝えられている 7 。

この記述の相違は、後世の編纂過程における意図的な改変の可能性も示唆するが、確たる証拠はない。もし盛信が養子であったとすれば、光信は自らの血縁者ではなく、他家との関係強化や本人の能力を重視して後継者を選んだことになり、その現実的な判断力が窺える。

しかし、盛信が実子か養子かという問題そのもの以上に重要なのは、その後の大浦氏の歴史が、養子相続によって巧みに繋がれていったという事実である。これは、戦国乱世を生き抜くための、極めてプラグマティックな存続戦略を体現している。

表2:大浦氏初期系図と諸説の比較

|

代 |

当主 |

『津軽一統志』等における関係 |

他史料・諸説における関係 |

備考 |

|

初代 |

大浦 光信 |

- |

南部久慈氏の一族。 |

7 |

|

2代 |

大浦 盛信 |

光信の嫡男。 |

光信の養子(新庄信春の子?)。 |

3 |

|

3代 |

大浦 政信 |

盛信の娘婿(養子)。 |

近衛尚通の子という説もあるが不確か。 |

3 |

|

4代 |

大浦 為則 |

政信の長子。 |

為信の養父となる。病弱であったと伝わる。 |

15 |

|

5代 |

大浦 為信 |

為則の婿養子。 |

南部氏族久慈氏の出とも。後の初代弘前藩主。 |

17 |

上の表が示すように、大浦氏は光信から為信に至るまで、養子縁組を積極的に活用して家を存続させている。三代目の政信は二代目盛信の娘婿であり、養子として家督を継いだ 3 。そして、大浦氏の運命を決定づけた五代目の為信もまた、四代目為則の娘を娶った婿養子であった 17 。

このような養子の多用には、複数の戦略的意図があったと考えられる。第一に、家の血筋に固執することなく、最も有能な人材を外部から登用することで、一族の軍事力・政治力を強化する目的。第二に、有力な他家と姻戚関係を結ぶことで、同盟を強固にし、外交的立場を安定させる目的。そして第三に、後継者たる男子に恵まれなかったり、後継者が病弱であったりした場合に、家の断絶という最悪の事態を回避する目的である。

特に、為信の養子入りはその好例である。四代目の為則は病弱で、武将としての器量に欠けていたとされ、このままでは大浦氏が周辺勢力に呑み込まれ、衰退する危険性があった 15 。そのような状況で為信という傑出した人物を養子に迎えたことは、大浦氏を滅亡の危機から救っただけでなく、逆に津軽の覇者へと飛躍させる起爆剤となった。

光信が築いた「大浦の家」の存続と発展という大目的の前では、血の繋がりは必ずしも絶対的な条件ではなかった。この柔軟で現実的な思考、すなわちプラグマティズムこそが、光信から為信へと受け継がれ、大浦氏が戦国の荒波を乗り越える原動力となったのである。

第五章:死と伝説 ― 始祖の神格化

一人の歴史上の人物が、死後にその子孫や後継者によってどのように記憶され、語り継がれていくか。その過程には、しばしば為政者の政治的な意図が色濃く反映される。大浦光信の死と、その後に形成された数々の伝説は、津軽藩という一つの政治共同体が、いかにして自らの「創世神話」を構築し、その支配の正統性を確立していったかを見事に示している。

5.1 大永六年の最期

大永6年(1526年)10月8日、津軽の地に確固たる足跡を刻んだ大浦光信は、西の守りの拠点であった種里城にて、その生涯を閉じた 1 。享年は、史料により67歳、66歳、あるいは51歳など諸説あるが、いずれにせよ津軽入部から35年間にわたり、この地の経営に心血を注いだ末の死であった 7 。

彼の死後、その菩提を弔うため、子の盛信によって種里の地に一宇の寺院が建立された。これが曹洞宗・長勝寺の始まりである 12 。寺号は、光信に与えられた戒名「長勝降栄大居士」に由来すると言われている 3 。この長勝寺は、単なる一族の菩提寺に留まらなかった。後に大浦(津軽)氏の居城が、大浦、堀越、そして最終的に弘前へと移転するのに伴い、長勝寺もまた移され続け、弘前藩主家の菩提寺として江戸時代を通じて篤い保護を受けることになる 3 。始祖・光信の魂を祀るこの寺は、津軽藩の精神的な中心地の一つとして、重要な役割を果たし続けたのである。

5.2 「甲冑埋葬伝説」の構造分析

光信の死に際して、後世に最も強く語り継がれることになる、極めて印象的な伝説が生まれる。それは、彼が死の床で次のように遺言したという物語である。

「我が死して後も、魂魄この地に留まり、西(安東氏)からの脅威に対する備えとならん。我が亡骸には甲冑を着せ、東南(津軽平野)に向けて立ったままの姿で、この種里城の一角に埋葬せよ」 1 。

この壮絶な遺言は、死してなお領地を守り続けんとする、武将の執念の現れとして描かれる。さらに、この伝説には、主君の死に際して家臣の奈良主水貞親(ならもんどさだちか)が殉死したという逸話が付随する 1 。主君への絶対的な忠誠の象徴である彼の墓は、今も光信の御廟所の傍らに寄り添うように存在し、この物語に一層の深みと悲壮感を与えている。

この「甲冑埋葬伝説」は、単なる奇談として片付けるべきではない。戦国武将の埋葬に関する類似の事例と比較することで、その背後にある政治的・思想的な機能が浮かび上がってくる。例えば、「越後の龍」と謳われた上杉謙信もまた、死後に甲冑を着せた姿で甕に納められ、漆で密閉して埋葬されたと伝えられている 37 。これは、生涯を戦に捧げた「軍神」としての自己イメージを、死後の世界にまで貫こうとする強烈な意志の表象である 38 。また、天下人である豊臣秀吉や徳川家康は、それぞれ「豊国大明神」「東照大権現」として神格化され、国家鎮護の神として祀られた 39 。これは、自らの権威を死後も永続させようとする、壮大な政治的計画であった。

光信の伝説は、これらの事例とも通底する「神格化」のプロセスを示している。この伝説は、津軽藩がその支配の正統性を補強し、領民や家臣団の一体感を醸成するために、意図的に維持・強調した「創られた神話」としての側面を強く持つ。

第一に、「西の備えとならん」という言葉は、光信を単なる歴史上の先祖から、津軽の地を永遠に守護する「氏神」へとその存在を昇華させる。これにより、彼の墓所(御廟所)は、単なる墓ではなく、領内に災厄が起きた際に祈りを捧げる対象となるような、霊力を持つ聖地へと変貌を遂げる 1 。

第二に、始祖・光信の不屈の武勇と、彼に命を捧げた忠臣・奈良主水の物語を語り継ぐことは、津軽藩の武士たちに対し、藩主への絶対的な忠誠心と、自らがその偉大な伝統の末裔であるという誇りを植え付けるための、効果的な教育的ツールとして機能した。

そして第三に、この伝説は、孫子の代にあたる津軽為信の行動を正当化する上で、極めて重要な役割を果たした。始祖である光信が、これほどまでに津軽の地を守る強い意志を持っていたという物語は、その遺志を継いで津軽を「統一」した為信の行動を、南部氏への裏切りではなく、「始祖の悲願の達成」であるという物語へと巧みに転換させることを可能にする。

結論として、大浦光信の甲冑埋葬伝説は、津軽藩という政治的共同体が、そのアイデンティティを確立し、維持していく上で不可欠な精神的支柱として、創造され、語り継がれていったのである。

終章:大浦光信の歴史的評価

大浦光信の生涯を多角的に検証すると、二つの異なる、しかし密接に結びついた肖像が浮かび上がってくる。一つは、史実の中に存在する「有能な武将・統治者」としての顔。もう一つは、後世の津軽藩によって意図的に創り上げられた「神格化された始祖」としての顔である。

史実上の光信は、南部氏の忠実な尖兵として津軽の地に足を踏み入れた。彼に与えられた任務は、宿敵・安東氏の脅威から南部氏の勢力圏を守ることであった。彼はこの任務を、種里城の築城と巧みな防衛戦略によって見事に果たした。しかし、彼の功績はそれだけに留まらない。彼は現状維持に満足することなく、津軽平野への進出という次なる戦略的目標を掲げ、その拠点として大浦城を築いた。この卓越した戦略眼と長期的なビジョンは、彼が単なる一介の武将ではなく、優れた領国経営者であったことを示している。結果として、彼は自覚的であったか否かは別として、後の津軽藩が成立するための物理的・地理的基盤を、半世紀も前に築き上げたのである。この意味で、彼は津軽独立の「産みの親」であったと言っても過言ではない。

一方で、伝説の中の光信は、津軽藩の創世神話における中心人物として描かれる。甲冑を纏い、死してなお領地を守護する守り神としての姿は、為信による独立という「下剋上」の歴史を正当化し、藩の求心力を高めるための強力なイデオロギー装置として機能した。彼の出自を南部氏から藤原氏へと書き換える試みもまた、この神格化のプロセスと軌を一にするものであった。

津軽為信という戦国時代屈指の英雄の登場と成功は、決して偶然の産物ではない。それは、大浦光信という一人の武将が、35年という長い歳月をかけて津軽の地に築き上げた、確固たる政治的・軍事的礎なくしてはあり得なかった。光信の生涯と、死後に形成された伝説の二層構造を解き明かすことは、津軽という一つの藩が、戦国の動乱の中でいかにして生まれ、そのアイデンティティを確立していったのかという、ダイナミックな歴史の過程を理解する上で、不可欠な鍵となるのである。彼は、津軽史の黎明を告げた、真の礎石であった。

引用文献

- 青森歴史街道探訪|津軽と南部の歴史 http://aomori-kaido.com/rekishi-kaido/contents_tu/07.html

- 第7話 種里城主、津軽為信 ~光信の死~ - 青森の歴史街道を探訪する https://aomori-rekisi.hatenablog.com/entry/2013/08/19/110618

- 大浦)光信 - 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E5%A4%A7%E6%B5%A6)%E5%85%89%E4%BF%A1

- 【津軽一統志附巻 十三往来】(目録) - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/catalog/mp000150-200010

- 主郭地区|発掘調査|津軽藩発祥の地 国史跡 種里城跡 - 鰺ヶ沢町 https://www.town.ajigasawa.lg.jp/tanesato/02a.html

- 十三湊を制して栄えた安藤氏と室町期に台頭した南部氏の争い (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/20726/?pg=2

- 大浦光信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B5%A6%E5%85%89%E4%BF%A1

- 光信公の館 津軽藩発祥の地 国史跡「種里城跡」 - 鰺ヶ沢町 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/mitsunobu/outline.html

- 南部藩発祥の地 - 青森県南部町ホームページ https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1842.html

- 種里城の見所と写真・100人城主の評価(青森県鯵ヶ沢町種里町) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1777/

- 光信公の城・種里城 - 鰺ヶ沢町 https://www.town.ajigasawa.lg.jp/tanesato/img/allery07/magazine05.pdf

- 周辺の史跡|津軽藩発祥の地 国史跡 種里城跡 - 鰺ヶ沢町 https://www.town.ajigasawa.lg.jp/tanesato/04.html

- 長勝寺(禅林街) - Time Trip Tsugaru 青森県津軽地域観光情報サイト https://www.trip-tsugaru.com/tour/219/

- 光信公ゆかりの地紀行7 - 長勝寺と禅林街 ~弘前お寺めぐり - 鰺ヶ沢町 https://www.town.ajigasawa.lg.jp/tanesato/img/allery07/magazine07.pdf

- 津軽為信と名乗り - 青森歴史街道探訪|津軽と南部の歴史 http://aomori-kaido.com/rekishi-kaido/contents_tu/09.html

- 分類別【複製】|収蔵品ギャラリー|光信公の館 津軽藩発祥の地 国史跡「種里城跡」 - 鰺ヶ沢町 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/mitsunobu/exhibition08_a.html

- 津軽為信は英雄か、梟雄か~それを確かめに弘前まで行ってきた件 - 北条高時.com https://hojo-shikken.com/entry/2017/07/10/212926

- 弘前 長勝寺と津軽氏の歴史 - デジタリアン Kei Y ブログ https://digicre55.blog.fc2.com/blog-entry-1034.html

- 津軽藩発祥の地 国史跡 種里城跡 - 鰺ヶ沢町 https://www.town.ajigasawa.lg.jp/tanesato/01.html

- 久慈氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E6%85%88%E6%B0%8F

- 大浦(津軽)氏 - 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E5%A4%A7%E6%B5%A6(%E6%B4%A5%E8%BB%BD)%E6%B0%8F

- 大浦光信(種里城跡・光信公の館) | 武将銅像天国 https://ameblo.jp/greatnagoyan/entry-12681777080.html

- 15世紀中ごろの南部氏と秋田安藤氏、小野寺氏の争いについて、大曲で郡代久慈政継が討死、仙北金沢で金沢... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000183023

- 武家家伝_津軽氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/tugal_k.html

- 津軽一統志 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E4%B8%80%E7%B5%B1%E5%BF%97

- 津軽為信とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E7%82%BA%E4%BF%A1

- 【津軽一統志】(目録) - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/catalog/mp000033-200010

- 【「津軽一統志」の編纂】 - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/text-list/d100020/ht030600

- 津軽家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30377/

- 安藤氏の通説と議論 下国安東氏ノート~安東氏500年の歴史 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page11

- 種里城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E9%87%8C%E5%9F%8E

- 種里城(たねさとじょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%AE%E9%87%8C%E5%9F%8E-180106

- 大浦盛信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B5%A6%E7%9B%9B%E4%BF%A1

- 時代・年代別【その他】|収蔵品ギャラリー|光信公の館 津軽藩発祥の地 国史跡「種里城跡」 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/mitsunobu/exhibition_time07_a.html

- 青森歴史街道探訪|津軽と南部の歴史 - 青森県の歴史街道と史跡巡り http://aomori-kaido.com/rekishi-kaido/contents_tu/08.html

- 太平山長勝寺|弘前市観光情報サイト きてみて https://www.hirosaki-kanko.or.jp/details.html?id=CNT00403281614066179

- 甲冑から見る上杉謙信/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/40271/

- 米沢を物語る四大名 - 米沢・戦国 武士[もののふ]の時代 http://yonezawa-naoe.com/four_large_name.html

- 徳川十五代将軍展 ~国宝・久能山東照宮の名宝~ | 企画展 - 新潟県立近代美術館 https://kinbi.pref.niigata.lg.jp/tenran/kikakuten/r7kunozan2/

- 自ら望んで神になった戦国三英傑 https://sengoku-his.com/2720

- 豊臣秀吉と徳川家康はいかにして神になったのか? 〜豊国大明神と東照大権現 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/azuchi/104105/