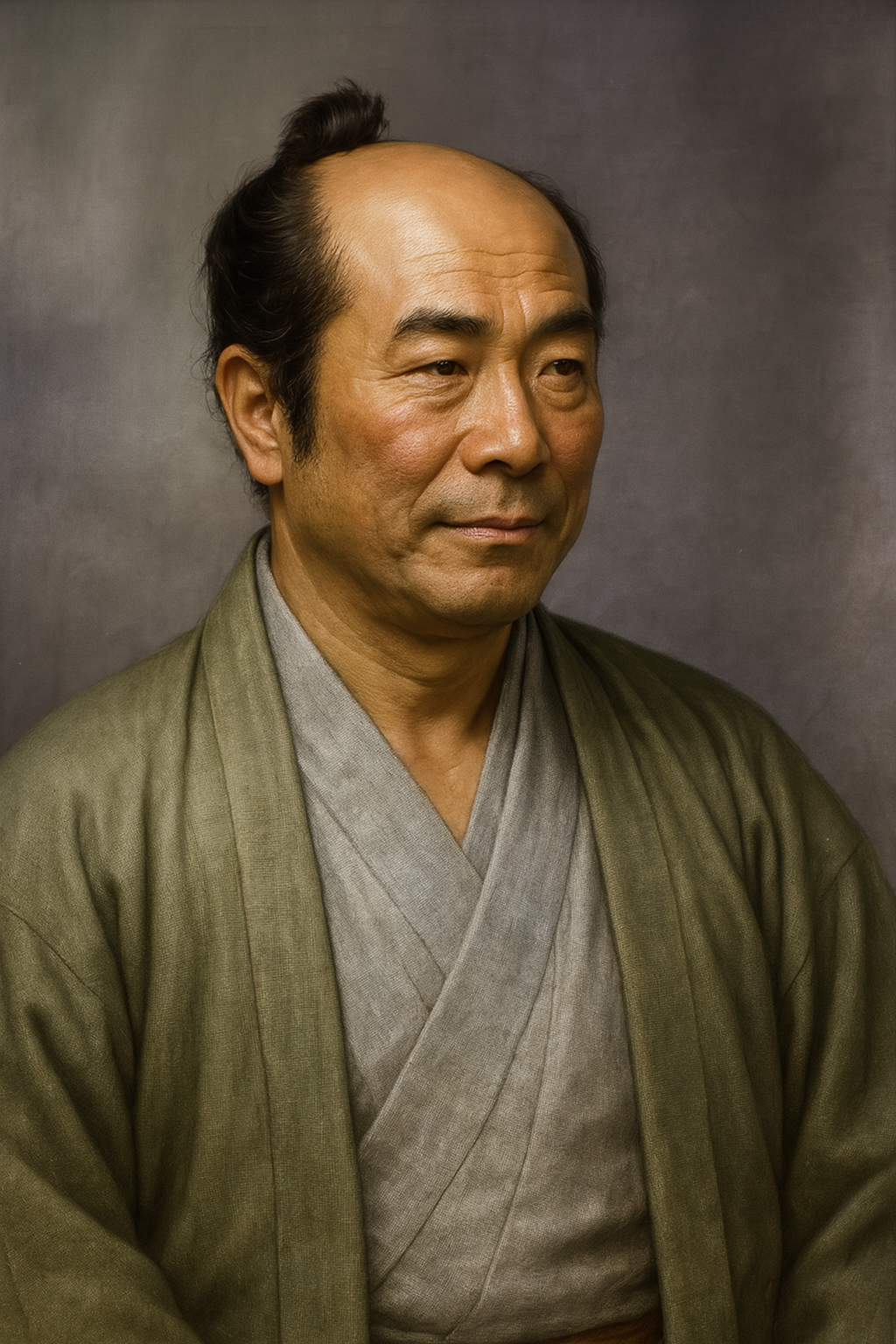

大縄義辰

大縄義辰は佐竹氏譜代家臣。陸奥南郷支配で活躍後、蘆名義広の付家老として会津へ。蘆名譜代家臣と対立し、摺上原の戦いで蘆名氏滅亡の遠因に。帰参後も佐竹氏に厚遇され、実務官僚の重要性を示した。

戦国武将・大縄義辰の生涯:佐竹氏の忠臣、奥州の動乱を生きる

序章:大縄義辰とは何者か

本報告書は、常陸の戦国大名・佐竹氏の家臣、大縄義辰(おおなわ よしたつ)の生涯を、現存する史料に基づき徹底的に再構成し、その歴史的役割を多角的に評価することを目的とする。彼の名は、戦国時代の歴史において決して著名とは言えない。しかし、その生涯は、主家である佐竹氏の勢力拡大政策、そして南奥州の覇権を巡る伊達政宗との激しい角逐の渦中にあり、時代の転換点を象徴する重要な人物であった 1 。

義辰は、佐竹氏の陸奥南郷支配を実務官僚として支え、後に主君・佐竹義重の次男・蘆名義広(あしな よしひろ)が会津の名門・蘆名氏を継ぐにあたり、その後見役である「付家老(つけがろう)」として会津へ派遣された。しかし、佐竹家の意向を背負った彼の統治は、蘆名家譜代の家臣団との間に深刻な内紛を引き起こし、結果として伊達政宗による蘆名氏滅亡の遠因を作ったとされている 1 。この一連の出来事における義辰の役割は、単なる一個人の成否を超え、戦国大名による他家への間接統治が内包する構造的な困難さを示す格好の事例と言える。

彼の人物像を伝える上で重要な史料の一つに、江戸時代に成立した軍記物語『奥羽永慶軍記』がある。この書物は、義辰を蘆名家滅亡の元凶として否定的に描いているが、軍記物語の性質上、文学的な脚色や特定の史観が反映されている可能性は否定できない 5 。したがって、本報告書では、同軍記の記述を、古文書などの一次史料と慎重に照合・批判し、より客観的な義辰の実像に迫ることを試みる。彼の生涯を丹念に追うことは、北関東から南奥州にかけての戦国史の深層を解き明かす鍵となるであろう。

第一章:出自と大縄氏

第一節:大縄氏の系譜と家格

大縄義辰の出自を理解することは、彼の生涯における行動原理を探る上で不可欠である。彼は、佐竹氏の第16代当主・義篤(よしあつ)および第17代・義昭(よしあき)の二代にわたって仕えた大縄左京亮(さきょうのすけ)を父に持つ 1 。この事実から、大縄氏は少なくとも義辰の父の代から佐竹氏に仕える譜代の家臣であり、義辰自身も「大縄氏宗家と考えられる」とされていることから 1 、一族を代表する立場にあったと推測される。

義辰の出身地については、常陸国小川(現在の茨城県那珂川町)出身という説があるものの、各種人名事典や郷土史料を精査した限りでは、それを直接的に裏付ける確かな記述は確認されていない 1 。佐竹家臣団には、同じく常陸国の国人である小川氏が存在するが 8 、義辰との直接的な関係性は不明である。『佐竹家臣系譜』などの資料からは、むしろ常陸太田市周辺に所縁があった可能性が示唆されており、現代においても同地に大縄姓の家系が続くことは興味深い点である 1 。

彼の活動期において、当初は「監物丞(けんもつのじょう)」を称し、天正年間(1573年-1592年)以降は「讃岐守(さぬきのかみ)」の官途名を名乗った 1 。そのため、古文書などでは「大縄讃岐守」や、より丁寧な表現として「太縄さぬき殿」といった呼称で登場する 1 。

第二節:佐竹家臣団における位置付け

戦国大名としての佐竹氏の家臣団は、いくつかの階層から成る複雑な構造を持っていた。頂点には、本家から分かれた北家・南家・東家といった「一家(いっけ)」衆がおり、それに次いで、鎌倉時代以来の在地領主層からなる「譜代」の家臣、そして新たに佐竹氏の支配下に入った「外様」の国人領主などが存在した 10 。

大縄氏は、佐竹宗家と血縁関係にある「一家」ではなく、長年にわたり主家に仕えてきた「譜代」の家臣、あるいはそれに準ずる家格であったと考えられる。特に義辰は、佐竹氏の最盛期を築いた第18代当主・佐竹義重の「側近」であったと記録されており 1 、これは彼が単なる一武将ではなく、主君から直接命令を受け、領国経営や対外政策といった重要事項の実行を担う、いわば「家産官僚」的な役割を果たしていたことを示唆している 10 。

佐竹氏の権力構造において、血縁に基づく「一家」衆が当主の分身として象徴的な権威を担う一方で、義辰のような譜代の「実務官僚」が、領国経営の最前線で実務を執行するという役割分担が存在したと考えられる。義辰が血縁の貴さではなく、実務能力と主君への忠誠心によって高く評価されていた事実は、彼が後に南郷支配や会津への派遣といった、国家の命運を左右するほどの重要任務に抜擢される背景を理解する上で極めて重要な点である。彼のキャリアは、戦国大名家における実務官僚の台頭とその重要性を物語る好例と言えよう。

第二章:佐竹氏の北進と南郷支配

第一節:陸奥南郷の戦略的重要性

大縄義辰の武将としてのキャリアを語る上で、陸奥国「南郷(なんごう)」での活動は欠かすことができない。南郷とは、現在の福島県中通り地方の最南部、塙町や棚倉町一帯を指す中世以来の地域呼称である 11 。この地は、常陸国を本拠とする佐竹氏にとって、勢力圏の北限にあたる。北には白河結城氏、西には会津の蘆名氏、そして北東からは急速に勢力を拡大する伊達氏という、複数の有力大名と境を接する地政学的に極めて重要な場所であった 11 。

この南郷支配における軍事的中核拠点となったのが、赤館城(あかだてじょう、福島県棚倉町)である 12 。元々は白河結城氏方の城であったが、天正3年(1575年)に佐竹氏が攻略して以降、対奥州戦略の最前線基地として機能した 14 。佐竹氏にとって、南郷を確保することは、陸奥への勢力拡大の足掛かりであると同時に、北からの脅威に対する防波堤でもあり、その支配の安定は喫緊の課題であった。

第二節:佐竹東家・義久麾下での活動

佐竹氏による南郷支配は、佐竹一門の中でも「一家」として最高の家格を誇る東家(ひがしけ)の当主・佐竹義久(さたけ よしひさ)が主体となって進められた 13 。義久は6万石を領する佐竹家第一の重臣であり、佐竹氏の南奥進出において軍事・外交の両面で中心的な役割を果たした人物である 13 。

大縄義辰は、主君・佐竹義重の直接の命令により、この義久の指揮下に配属され、南郷方面における支配の実務を担った 1 。彼の役割は単なる一兵卒ではなく、方面軍の司令官を補佐する高級将校であった。天正6年(1578年)に発給された文書では、義辰は和田昭為や小野崎隆元といった佐竹宗家の宿老たちと名を連ね、岩城氏の一族との交渉に署名している 16 。この事実は、義辰がこの時点で既に宗家の重臣クラスの地位と権限を有していたことを明確に示している。

さらに、彼は軍事活動のみならず、佐竹氏の直轄領の管理を命じられ、その功績によって所領を与えられたと記録されており、行政官としても高い能力を発揮していたことが窺える 1 。南郷は、敵対勢力と隣接し、現地の国人衆も完全に服属しているとは言えない、統治の難しい地域であった。そのような困難な環境下で、義辰は一門の重鎮である義久を支え、軍事・行政の両面で着実に成果を上げた。

この南郷での経験と実績こそが、義辰のキャリアにおける決定的な転機となる。彼の能力と忠誠心を高く評価した佐竹義重は、後にさらに複雑で困難な会津の統治を彼に託すことを決断する。南郷での活動は、義辰が会津という巨大な政治の坩堝(るつぼ)へと送り込まれる直接的な布石であり、彼の能力が、皮肉にも彼自身を歴史の悲劇の舞台へと導いていくことになるのである。

第三章:蘆名家への派遣と会津統治の軋轢

第一節:付家老として会津へ

天正14年(1586年)、会津地方に君臨した名門・蘆名氏は、当主の相次ぐ死去によって嫡流が断絶するという未曾有の危機に直面した 17 。後継者を巡り、蘆名家臣団は、伊達政宗の弟・小次郎を擁立しようとする「伊達派」と、佐竹義重の次男・義広を推す「佐竹派」に真っ二つに分裂した 4 。

この後継者争いは、蘆名氏の執権であった金上盛備(かながみ もりはる)ら佐竹派の政治工作によって決着し、天正15年(1587年)、当時13歳の義広が蘆名氏第20代当主として黒川城に入った 17 。この時、大縄義辰は、若き新当主・義広の「付人(つけにん)」、すなわち実質的な「付家老(つけがろう)」として会津へ派遣され、蘆名家の家政に深く関与することになる 1 。

「付家老」とは、本家から養子先の家や分家に対して、後見・監督役として付けられる重臣を指す 22 。義辰に与えられた使命は、単に若年の主君・義広を補佐することに留まらなかった。彼の真の任務は、蘆名家を佐竹氏の勢力圏に確実に組み込み、対伊達戦略の一翼を担わせるための強力な政治改革を断行することにあった。彼は佐竹本家の代理人であり、その権威を背景に、蘆名家中で絶大な権力を行使することが期待されていた。

第二節:蘆名譜代家臣団との対立

大縄義辰の会津統治は、しかし、初めから大きな困難に直面した。江戸時代に成立した軍記物語『奥羽永慶軍記』は、この時期の蘆名家中の状況を「佐竹から送り込まれた家臣による専横」という視点から描いている。同書によれば、義辰は同じく佐竹から派遣された羽石駿河守(はねいし するがのかみ)らと共に、蘆名家中で権勢を振るい、蘆名四天王と称された佐瀬氏、平田氏、富田氏、松本氏といった譜代の重臣たちを軽んじたとされる 4 。

この対立の背景には、後継者争いの遺恨があった。富田氏をはじめとする譜代重臣の多くは伊達派であり、義辰ら佐竹派は彼らを蘆名家中枢から排除しようとしたのである 4 。義辰らは、自分たちの意に沿う者ばかりを重用し、意に反する者を「幼君を諌め、君命なりとて切腹をさせ、或は知行を取上げ、追放する事度々なり」と『奥羽永慶軍記』は記す 5 。これにより、義辰ら「佐竹派」と蘆名「譜代派」の間に修復不可能な亀裂が生じ、蘆名家臣団は内部から崩壊の危機に瀕していた 3 。

『奥羽永慶軍記』の記述は、義辰を一方的な「悪役」として描いているが、彼の立場からすれば、こうした強権的な手法は、ある意味で必然であったとも言える。彼の使命は、蘆名家を佐竹氏の統制下に置く「蘆名家の佐竹化」であり、そのためには既存の権力構造、すなわち譜代家臣団の影響力を削ぐ必要があった。譜代家臣から見れば、それはまさしく許しがたい「専横」に映ったであろう。義辰は、主家である佐竹氏の命令を忠実に実行しようとすればするほど、派遣先の家臣団との対立を深めるという、構造的なジレンマに陥っていたのである。蘆名家中の混乱は、義辰個人の資質の問題というよりは、戦国大名が他家を間接統治する際に用いた「付家老」というシステムが内包する本質的な矛盾が噴出した結果であった。義辰の悲劇は、このシステムの矛盾を一身に背負ったことにあったと言っても過言ではない。

第四章:摺上原の戦いと蘆名氏の滅亡

第一節:奥州の覇権を賭けた決戦

蘆名家中の内紛は、好機を窺っていた伊達政宗に見逃されるはずもなかった。天正17年(1589年)、政宗はついに会津への全面侵攻を開始する。この戦いの直接的な引き金となったのは、蘆名氏の重臣でありながら、かねてより伊達方に内通していた猪苗代盛国(いなわしろ もりくに)が、会津の心臓部ともいえる猪苗代城を政宗に明け渡したことであった 19 。

これに対し、蘆名義広は父・佐竹義重らと連合軍を組織して対抗しようとしたが、後手に回らざるを得なかった 30 。同年6月5日、磐梯山麓の摺上原(すりあげはら)において、伊達軍約2万3千と蘆名軍約1万8千が雌雄を決することとなる 4 。この決戦において、蘆名軍の実質的な総指揮を執っていたのが、大縄義辰と羽石駿河守であった 4 。

第二節:軍記物に見る義辰の姿と敗因の分析

『奥羽永慶軍記』は、決戦前夜の軍議における大縄義辰の姿を、傲慢で過信に満ちた武将として描いている。彼は若き主君・義広の前で「政宗が人数何万騎来り候とも、只一騎に打ちちらし候はん」と豪語し、義広もこれを信じてしまったという 5 。この逸話は、義辰の人物像を象徴するものとして後世に伝わった。

戦闘は、当初、西風を背に受けた蘆名軍が優勢に進めた 4 。しかし、この優勢は長くは続かなかった。後陣に控えていた富田氏実、平田氏、松本氏といった譜代の重臣たちは、義辰ら付家老への根深い反感から、積極的に戦闘に参加せず傍観を決め込んだのである 4 。そして午後に入り、風向きが東風に変わって戦況が不利になると、彼らは独断で戦線を離脱し、撤退を始めてしまった 4 。

この内部からの崩壊が、蘆名軍の敗北を決定づけた。蘆名氏の敗因は、単一のものではない。それは、①義辰ら付家老と譜代家臣団の深刻な内紛による指揮系統の麻痺、②猪苗代盛国という重要拠点の将の内応、③富田氏実らの戦線離脱という意図的なサボタージュ、④風向きの変化という戦場の偶然、そして⑤これら全ての好機を逃さず的確な攻勢に転じた伊達政宗の卓越した戦術眼、といった複数の要因が複合的に絡み合った結果であった。

『奥羽永慶軍記』が描くように、義辰の「専横」と「過信」が敗因の一つであったことは否定できないかもしれない。しかし、それ以上に、譜代家臣の離反は、前章で分析した構造的対立の必然的な帰結であった。彼らにとっては、伊達に敗北することよりも、佐竹氏の支配下に置かれ続けることの方が耐え難い屈辱であった可能性すらある。摺上原の戦いは、単なる軍事衝突ではなく、蘆名家内部の根深い政治闘争が決戦の場で噴出した「政戦」だったのである。そして大縄義辰は、その悲劇的な主役を演じさせられた人物として評価すべきであろう。

第三節:敗走と常陸への帰還

指揮系統が完全に崩壊した蘆名軍は総崩れとなり、退却路にあった日橋川で多くの将兵が溺死するという惨状を呈した 28 。蘆名義広は、大縄義辰らを含むわずか三十騎ほどの供回りとともに、命からがら本拠・黒川城へと敗走した 19 。しかし、もはや城を維持する兵力も家臣の結束もなく、義広は黒川城を放棄。実家である常陸の佐竹氏を頼って落ち延びるしかなかった 28 。これにより、鎌倉時代以来、会津に栄華を誇った名門・蘆名氏は、戦国大名として事実上滅亡したのである。

第五章:常陸帰参後の活動と晩年

第一節:佐竹義宣への再仕官

蘆名氏滅亡という、主家の対奥州戦略における致命的な大失態を招いたにもかかわらず、大縄義辰が常陸帰参後に佐竹家中で処罰されたという記録は一切見当たらない。この事実は、主君である佐竹義重・義宣親子が、蘆名氏の滅亡を義辰一個人の責任に帰するのではなく、統治システムの構造的問題や蘆名譜代家臣の裏切りといった、不可抗力的な要因が大きかったと理解していたことを強く示唆している。

会津から帰還した義辰は、佐竹氏の新たな当主となった佐竹義宣(第19代)に再び仕えることとなる。彼の能力と忠誠心は、依然として高く評価されていた。その証左に、文禄2年(1593年)、豊臣秀吉による朝鮮出兵(文禄の役)に際して、義辰は主君・義宣に従い、肥前名護屋城(現在の佐賀県唐津市)に在陣している 1 。これは、彼が依然として佐竹軍の中核をなす重臣として扱われていたことを物語る。

さらに同年、佐竹氏が本拠を長年の太田城から水戸城へ移転した際には、その大規模な城郭修築工事の普請奉行という大役を任されている 1 。新たな本拠地の建設という、一族の未来を左右する重要事業を託されることは、当主からの絶大な信頼なくしてはあり得ないことであった。会津での経験は「失敗」ではなく、むしろ敵地における困難な任務を最後まで遂行した実績として、主家からは肯定的に評価されていた可能性が高い。

第二節:知行と子孫

常陸帰参後の義辰の待遇は、その知行高からも窺い知ることができる。文禄5年(1596年)、義辰は「物成(ものなり)百七十六貫文余」の料所を預けられている 1 。「物成」とは年貢収入を指し、貫高制は石高制に先行する知行評価制度である 38 。当時の一般的な換算レートである1貫文あたり約2石で計算すると 40 、その知行は約350石に相当し、上級家臣として相応の禄高を得ていたことがわかる。

義辰には「与七郎(よしちろう)」という名の子がおり、父と共に義宣に仕えたことが記録されている 1 。慶長7年(1602年)、佐竹氏が関ヶ原の戦いにおける去就を徳川家康に咎められ、常陸水戸54万石から出羽秋田20万石へと大幅に減転封された際、大縄氏も主家に従って秋田へ移り、久保田藩士になったと考えられる 41 。『佐竹家臣系譜』には、秋田藩士として続いた大縄氏の系図も記されており、一族は近世を通じて佐竹家に仕え続けたようである 1 。

義辰の帰参後の厚遇は、彼が単なる敗将ではなく、困難な状況下で主家の利益のために奮闘した忠臣として、主君から認められていたことを雄弁に物語っている。これは、軍記物語が描く一面的な人物像を覆す、極めて重要な客観的事実である。

表1:大縄義辰 略年譜

|

西暦(和暦) |

義辰の役職・活動 |

関連人物 |

典拠史料 |

|

生没年不詳 |

父は佐竹義篤・義昭に仕えた大縄左京亮。当初は監物丞を称す。 |

大縄左京亮、佐竹義篤、佐竹義昭 |

1 |

|

1578年(天正6年) |

佐竹東家・義久の指揮下で陸奥南郷支配に従事。岩城氏との交渉文書に連署。 |

佐竹義重、佐竹義久、和田昭為 |

1 |

|

天正年間(1573-92年) |

この頃より讃岐守を称す。 |

- |

1 |

|

1587年(天正15年) |

佐竹義重の次男・義広の蘆名氏入嗣に際し、付家老として会津へ派遣される。 |

佐竹義重、蘆名義広(佐竹義広)、金上盛備 |

1 |

|

1589年(天正17年) |

摺上原の戦いで蘆名軍を指揮するも伊達政宗に大敗。蘆名義広と共に常陸へ帰還。 |

伊達政宗、蘆名義広、富田氏実 |

4 |

|

1593年(文禄2年) |

佐竹義宣に従い、文禄の役で肥前名護屋城に在陣。 |

佐竹義宣 |

1 |

|

1593年(文禄2年) |

佐竹氏の本拠となった水戸城の修築工事で普請奉行を務める。 |

佐竹義宣 |

1 |

|

1596年(文禄5年) |

物成176貫文余の料所を預けられる。 |

佐竹義宣 |

1 |

|

時期不詳 |

子の与七郎と共に佐竹義宣に仕える。佐竹氏の秋田転封に随行したと推測される。 |

大縄与七郎、佐竹義宣 |

1 |

結論:大縄義辰の歴史的評価

大縄義辰の生涯を総括すると、そこには二つの異なる顔が浮かび上がる。一つは、主家である佐竹氏の勢力拡大に大きく貢献した、有能かつ忠実な「実務官僚」としての顔である。南郷支配で見せた軍事・行政両面での手腕、そして常陸帰参後に水戸城普請という国家事業を任された事実は、彼が主君から絶大な信頼を寄せられた優れた家臣であったことを証明している。

しかし、歴史は彼にもう一つの顔を与えた。それは、会津の名門・蘆名氏を内部から崩壊させ、滅亡へと導く引き金を引いた「悲劇の代理人」としての顔である。彼が会津で振るった権勢は、蘆名譜代の家臣団から見れば紛れもない「専横」であり、その反発が摺上原での敗北と蘆名氏の滅亡に直結した。

だが、その悲劇は、彼の個人的な資質や能力の欠如のみに起因するものではない。むしろ彼は、主家の拡大政策という至上命令と、それに抵抗する派遣先の既得権益層との間に生まれた、構造的矛盾の犠牲者であった側面が強い。彼の生涯は、戦国時代における「付家老」という立場の極度の困難さを浮き彫りにしている。主家への忠誠を貫けば派遣先との軋轢を生み、派遣先との融和を図れば主家からの期待を裏切る。この二律背反の課題を突きつけられた彼の苦悩は、同時代の多くの、同様の立場にあった武将たちと共通するものであっただろう。

大縄義辰は、その成功と失敗の双方を通じて、戦国時代の政治と権力のダイナミズム、そして大名家による領土拡大の裏面史を我々に教えてくれる、稀有な歴史の証人なのである。彼の名は、単なる敗将としてではなく、時代の大きなうねりの中で、与えられた困難な役目を最後まで演じきろうとした一人の武将として、記憶されるべきである。

引用文献

- 大縄義辰(大縄讃岐)の生い立ちが知りたい。小川町(現在の那珂川町)出身で、茨城県常陸の「佐竹氏」に仕... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000117509

- 佐竹義重 (十八代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E9%87%8D_(%E5%8D%81%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- お(その2) - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/o3.html

- 摺上原合戦とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%91%BA%E4%B8%8A%E5%8E%9F%E5%90%88%E6%88%A6

- 奥羽永慶軍記 https://aizufudoki.sakura.ne.jp/tatakai1.htm

- 奥羽永慶軍記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E7%BE%BD%E6%B0%B8%E6%85%B6%E8%BB%8D%E8%A8%98

- 武者言葉 - 奥会津戦国風土記 https://aizufudoki.sakura.ne.jp/tatakai10.htm

- 0001 上野宮館跡 0003 荒蒔城跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/52/52700/131674_6_%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E3%81%AE%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8.pdf

- 株式会社 大縄林業 代表取締役 大縄 守さん - 常創 https://joso.cc/president/2015/09/post-50.html

- 平成 30 年度 総会 - 日本家系図学会 https://kakeizu-gakkai.jp/wp-content/uploads/2023/05/2018_11_03_soukai.pdf

- 道 水戸と奥州をつなぐもうひとつの道 - 常陸大宮市 https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/data/doc/1387858618_doc_1_0.pdf

- 第2章 久慈川の歴史・文化 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000024230.pdf

- 第十三章 佐竹氏の秋田移封 - 水戸市 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10830.pdf

- 赤館の見所と写真・100人城主の評価(福島県棚倉町) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/510/

- 棚倉町歴史文化基本構想 目 次 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/rekishibunka/pdf/r1392234_116.pdf

- 常陸大宮市史編さんだより Vol.51 https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/data/doc/1606283957_doc_1_7.pdf

- 蘆名義広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%BE%A9%E5%BA%83

- 武家家伝_葦名氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asina_k.html

- 蘆名義広~伊達政宗に敗れた男、 流転の末に角館に小京都を築く https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9599

- 蘆名家の内訌とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%98%86%E5%90%8D%E5%AE%B6%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%8C

- 蘆名義広【角館城下町を築いた浮き沈みの激しい人生を生きた武将】 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/azuchi/31411/

- 戦国家臣団の職責の種類・役割を一挙に解説! https://sengoku-his.com/518

- 家老 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E8%80%81

- 藩政の最高職はチーム制だった?「家老」の意味を解説 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1079

- [合戦解説] 10分でわかる摺上原の戦い 「伊達政宗は風をも味方につけ蘆名軍を殲滅!」 /RE:戦国覇王 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=A_oAOJ78apY&t=448s

- 富田隆実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E9%9A%86%E5%AE%9F

- 執権を握った男 ~歴史に消えた二つ名持ち~ https://ncode.syosetu.com/n1175ic/

- 摺上原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%BA%E4%B8%8A%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 摺上原の戦い(1/2)伊達政宗が蘆名氏を滅ぼし奥州の覇者に - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/957/

- 武家家伝_佐竹氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/satake_k.html

- 摺上原合戦 https://joukan.sakura.ne.jp/kosenjo/suriagehara/suriagehara.html

- 摺上原の戦い~伊達政宗、葦名義広を破り、南奥州の覇者となる | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3973

- 会津若松城(戦国編)・上 https://sengokubi.com/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%8B%A5%E6%9D%BE%E5%9F%8E%EF%BC%88%E6%88%A6%E5%9B%BD%E7%B7%A8%EF%BC%89%E3%83%BB%E4%B8%8A/

- 富田氏実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E6%B0%8F%E5%AE%9F

- 富田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 佐竹義宣 (右京大夫) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E5%AE%A3_(%E5%8F%B3%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%A4%AB)

- 第十一章 佐竹氏の領国統一 - 水戸市 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10828.pdf

- 貫高(カンダカ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B2%AB%E9%AB%98-49187

- 貫高制 http://idolapedia.sakura.ne.jp/cgi-bin/concept.cgi?mode=text&title=%8A%D1%8D%82%90%A7

- 貫高制とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B2%AB%E9%AB%98%E5%88%B6

- 佐竹氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E6%B0%8F

- 久保田藩家臣のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/han/han_kubota.html