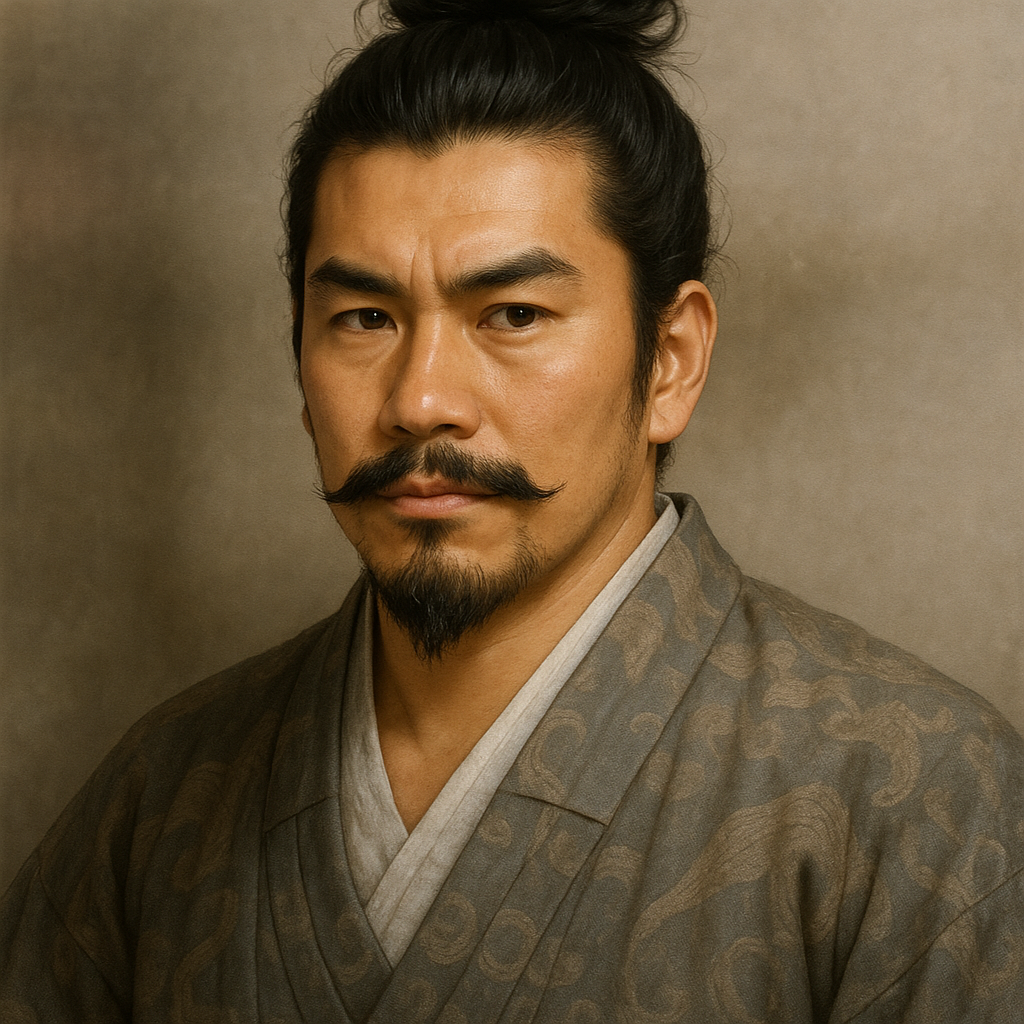

大道寺政繁

大道寺政繁:後北条氏宿老。河越・松井田城主を歴任し、内政・軍事両面で活躍。小田原征伐で降伏後、秀吉の命で自害。子孫は諸大名に仕え存続。

大道寺政繁:後北条氏を支えた宿老の実像

1. はじめに

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけて後北条氏に仕えた重臣、大道寺政繁(だいどうじ まさしげ)の生涯と事績、そしてその歴史的評価について、現存する史料および近年の研究成果に基づいて多角的に明らかにすることを目的とする。大道寺政繁は、天文2年(1533年)に生まれ、天正18年(1590年)にその生涯を閉じた武将である 1 。後北条氏の宿老として、北条氏康、氏政、氏直の三代にわたり仕え、武蔵国の河越城主や上野国の松井田城主などを歴任し、内政および軍事の両面で卓越した手腕を発揮した 2 。

政繁の生涯は、戦国大名その後北条氏の興隆と衰亡、そして豊臣秀吉による天下統一という時代の大きな転換期と深く結びついている。彼の多岐にわたる役職と広範な活動は、後北条氏の支配体制におけるその重要性を示している。しかしながら、その出自や詳細な事績、特に小田原征伐における降伏から最期に至る経緯については、複数の説が存在し、未だ不明な点も少なくない。本報告書では、これらの諸点について、関連史料を丹念に読み解き、可能な限り客観的かつ詳細な情報を提供することを目指す。具体的には、政繁の出自と家系、後北条氏における役職と権限、内政手腕と軍事指揮官としての器量、小田原征伐での動向と悲劇的な最期、そして後世における人物評価や関連史跡に至るまで、網羅的に検討を加える。

政繁のような宿老クラスの武将の生涯を詳細に追うことは、後北条氏という大名家の支配構造や、戦国末期の関東地方における政治・軍事状況を具体的に理解する上で不可欠な視点を提供する。彼の生涯を通じて、戦国武将が主家と運命を共にし、時代の大きなうねりに翻弄される姿を浮き彫りにするとともに、その歴史的意義を考察する。

2. 大道寺政繁の出自と家系

大道寺政繁の人物像を理解する上で、その出自と家系の背景を把握することは不可欠である。大道寺氏が後北条氏の家臣団の中でどのような位置を占めていたのか、そして政繁自身の家族構成と子孫たちの動向は、彼の生涯と行動を考察する上で重要な手がかりとなる。

2.1. 大道寺氏の起源と後北条氏への臣従

大道寺氏の起源については、山城国綴喜郡大導寺荘(現在の京都府綴喜郡宇治田原町大導寺)が発祥の地とされる説や 4 、同国宇治田原が出身であるとする説がある 5 。その氏族としての系統は、平氏とも藤原氏とも伝えられるが、代々の末裔は「平朝臣」を称していたという 6 。

後北条氏(伊勢氏)への臣従は古く、伊勢宗瑞(北条早雲)が駿河国へ下向した当初から従ってきた家柄であり、松田氏・遠山氏と共に「三家老衆」とも称され、後北条氏家中では「御由緒家」と呼ばれる特別な地位を占めていた 5 。この「御由緒家」という出自は、政繁が後北条家中で代々宿老としての役割を担い、重要な役職を歴任する上での基盤となったと考えられる。これは、単に個人の能力によって登用されただけでなく、家格や譜代の家臣としての信頼が重視された戦国武家社会の一側面を物語っている。北条早雲の時代から後北条氏に仕えたとされる大道寺氏の家紋は「揚羽蝶」である 5 。

大道寺氏のような譜代の重臣層の存在と彼らが果たした役割を分析することは、後北条氏が約100年にわたり関東地方で安定した支配を築き上げ、その統治機構を維持していく上で、どのような特質を持っていたのかを理解する鍵となるであろう。譜代の家臣は、新興の大名家にとって支配体制を安定させるための要であり、重要な役職に就くことが多かった。大道寺氏が「御由緒家」として宿老的役割を果たしたという事実は、後北条氏が家臣団を組織し、統治を行う上で、伝統や家格を重んじる側面を持っていたことを示唆している。これは、実力主義が強調されがちな戦国時代においても、旧来の秩序や家柄が一定の影響力を持ち続けたことを示し、後北条氏の支配体制の多層性を浮き彫りにする。

2.2. 政繁の父祖をめぐる諸説とその検討

大道寺政繁の父祖については、史料によって記述が異なり、その系譜関係は複雑で確定していない。政繁の父とされる人物名には、大道寺重興(しげおき、周勝(かねかつ)とも)、資親(すけちか)、盛昌(もりまさ)などの諸説が見られる 1 。

『朝日日本歴史人物事典』では政繁の父を「資親か」としており 1 、中国語版の百科事典的記述では「大道寺重興」を父としている 7 。日本語版の百科事典的記述では、父を「大道寺重興(異説あり)」としつつ、注釈で盛昌や資親といった他の説も紹介している 6 。

系譜関係についても、「盛昌の子で周勝(重興)と資親が兄弟である」とする説と、「盛昌-周勝(重興)-資親-政繁と親子関係にある」とする説が存在する 6 。大道寺盛昌が北条早雲の時代からの家臣であることを考慮すると、政繁の直接の父とするには年代的にずれが生じる可能性も指摘されるが、盛昌の晩年に生まれた子である可能性も完全には否定できない 6 。

このように政繁の父祖に関する情報が錯綜している状況は、戦国時代の武家の系譜が、後世の編纂物によって形成される過程で、情報の混乱や異同が生じやすいことを示している。特に一次史料が不足している場合や、各史料の成立背景が異なる場合には、このような問題が生じやすい。したがって、これらの情報を取り扱う際には、慎重な史料批判が不可欠となる。この系譜の不確かさは、一人の歴史的人物研究において、基礎的な情報でさえ確定が困難な場合があることを示しており、歴史家が断片的な情報から全体像を再構築しようとする際の困難さと、複数の可能性を併記しつつ議論を進める学術的な誠実さの重要性を示唆している。

表1:大道寺政繁の父祖に関する諸説

|

説(提唱される父祖の名) |

主な史料・典拠 |

備考(年代的整合性など) |

|

大道寺重興(周勝) |

6 (Wikipedia日本語版本文、中国語版) |

盛昌の子、または孫とされる。 |

|

大道寺資親 |

1 (朝日日本歴史人物事典) 6 (Wikipedia日本語版注釈) |

盛昌の子または孫で、政繁の父とする説。 |

|

大道寺盛昌 |

6 (Wikipedia日本語版注釈) 10 (note記事) |

北条早雲期の家臣。政繁の父とするには年代的な検討が必要だが、晩年の子である可能性も示唆される。 |

2.3. 政繁の妻子と子孫たちの動向

大道寺政繁の妻は、後北条氏の重臣であった遠山綱景(とおやま つなかげ)の娘である 6 。彼女は最初に舎人経忠(とねり つねただ)に嫁ぎ、男子二人をもうけたが、経忠は永禄6年(1563年)の第二次国府台合戦で戦死した。この同じ合戦で、彼女の父である遠山綱景とその嫡男・隼人佐も討ち死にしている。綱景の娘は実家の遠山氏を頼った後、大道寺政繁に再嫁したと伝えられる 6 。

政繁には、複数の子がいたことが記録されている。

-

長男:大道寺直繁(なおしげ)

通称は孫九郎。主君である北条氏直より「直」の偏諱を受け、父政繁の「繁」の一字をもらい直繁と名乗った 6。天正18年(1590年)の小田原征伐で後北条氏が滅亡し、父政繁が自害した後、主君氏直の高野山配流に同行した 6。氏直の死後は徳川家康に、次いで二代将軍徳川秀忠に仕えた 6。直繁の子・繁久は越後高田藩主松平忠輝に仕えたが、忠輝が改易されると浪人となった。その繁久の子が、甲州流軍学者として名高い大道寺友山(ゆうざん、諱は重祐(しげすけ))である 6。友山は広島藩浅野氏、会津藩松平氏の客分を経て、越前福井藩松平氏に仕官し、その子孫は福井藩士として幕末まで続いた 6。この直繁の系統が、政繁以前からの大道寺氏当主の通称である「孫九郎」を名乗っている 13。 -

次男:大道寺直重(なおしげ)

通称は新四郎 6。天正壬午の乱の際には人質として徳川家康のもとに送られたが、すぐに帰されている 6。小田原征伐の際は父政繁と共に松井田城に籠城し、豊臣方の前田利家・上杉景勝軍と戦った 6。戦後は加賀の前田利政に仕え、利政が関ヶ原の戦いで改易された後は尾張藩の松平忠吉に2000石で招かれ、忠吉の死後は徳川義直に2500石で仕えた 6。その子孫は尾張藩で代々家老職を務めるなど重きをなし、加増を重ねて4000石から5000石を知行する家柄となった 6。江戸時代後期の農政学者である大原幽学は、尾張藩士大道寺直方の次男として生まれたとの説があり、若き頃は大道寺左門と名乗っていたと伝えられる 6。 -

三男:弁誉(べんよ)

仏門に入り、弁誉と号した。江戸深川の名所である清澄庭園の隣にある深川本誓寺を中興したと伝えられている 6。 -

四男:大道寺直次(なおつぐ)

当初は母方の姓を名乗り「遠山長右衛門」「遠山直次」と称した 6。小田原征伐の際には、川越城の守備についていたとされる 16。北条氏滅亡後は、黒田孝高、豊臣秀次、福島正則、黒田長政、京極忠高など諸家に仕えた後、徳川秀忠に1000石で召し出され幕府旗本となった 6。後に大道寺姓に復し、その子孫も江戸時代を通じて存続した 6。 -

養子:大道寺直英(なおひで)

通称は隼人。政繁の妻の連れ子(舎人経忠の子)である 6。次男直重の縁で尾張藩に仕え、名古屋城築城に携わった後、弘前藩主津軽信枚に請われて移籍し、弘前城築城の縄張り役を務めた後に弘前藩家老となった 6。子孫は代々弘前藩の家老職を務め、津軽藩主家から養子を迎えるなどの経緯を経て1000石余を領し、「大道寺隼人」を名乗った 6。その子孫の一人である大道寺繁禎(しげよし)は、明治維新後に県会議長となり、第五十九国立銀行(現在の青森銀行の前身)を創立している 6。

父政繁の死によって大道寺氏は一旦「滅亡」したとも記されるが 6 、その子供たちが徳川家や諸大名に仕官し、それぞれ家名を再興・維持していった事実は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武家の巧みな存続戦略の一例と言える。主家が滅亡した後も、個々の能力や縁故を頼りとして新たな主君を見出し、家名を繋いでいく姿は、この時代の武士のしたたかさを示している。徳川家康が政繁の子供たちの助命に尽力したとの記録もあり 6 、これも彼らが生き延びる上で大きな要因となったであろう。

さらに、子孫たちが軍学者、藩の家老、幕府旗本、そして近代には実業家といった多様な分野で活躍していることは、武士階級が江戸時代から明治維新という社会の大きな変動期に適応し、その能力を新たな形で発揮していった様相を、大道寺家という一つの家系の歴史を通して垣間見ることができる。

表2:大道寺政繁の妻子と子孫の動向

|

氏名 |

政繁との続柄 |

生没年 |

主な事績・仕官先 |

備考 |

|

遠山綱景の娘 |

妻 |

不詳 |

舎人経忠と死別後、政繁に再嫁。 |

父は遠山綱景。 |

|

大道寺直繁 |

長男 |

生没年不詳 |

北条氏直の高野山配流に同行後、徳川秀忠に仕える。 |

通称孫九郎。子孫に軍学者大道寺友山。福井藩士として存続。 |

|

大道寺直重 |

次男 |

生没年不詳 |

松井田城籠城。戦後、前田利政、松平忠吉、徳川義直に仕える(尾張藩士)。 |

通称新四郎。子孫は尾張藩家老。大原幽学の父祖との説あり。 |

|

弁誉 |

三男 |

生没年不詳 |

仏門に入る。江戸深川本誓寺を中興。 |

|

|

大道寺直次 |

四男 |

生没年不詳 |

母方の遠山姓を名乗り諸家に仕えた後、幕府旗本(1000石)。後に大道寺姓に復す。 |

川越城守備の記録あり。 |

|

大道寺直英(養子) |

養子 |

生没年不詳 |

妻の連れ子。尾張藩、後に弘前藩家老。弘前城築城に関与。 |

通称隼人。子孫は弘前藩家老、明治期に第五十九国立銀行創立者(大道寺繁禎)。 |

3. 後北条氏の重臣として

大道寺政繁は、後北条氏三代(氏康・氏政・氏直)にわたって宿老として仕え、その治世を支えた重臣であった 2 。その諱「政繁」の「政」の一字は、四代目当主である北条氏政からの偏諱(主君が臣下に自身の諱の一字を与えること)を賜ったものとも言われている 6 。これは、政繁が当主から格別の信頼と期待を寄せられていたことを示すものと考えられる。

3.1. 歴任した主要な役職と権限

政繁は後北条氏の支配体制の中で、軍事・行政の両面にわたる数々の要職を歴任した。

- 鎌倉代官: 大道寺氏は代々この職を継承しており、政繁もその任にあった 1 。鎌倉の寺社の統括など、広範な権限を有していたと考えられ 6 、天文17年(1548年)に北条氏康が荏柄天神社の社殿造営のために定めた関銭徴収にも、代官として関与した可能性がある 17 。鎌倉代官という役職は、鎌倉府以来の伝統を持つものであり、これを後北条氏の家臣が務めることは、旧体制の権威を取り込みつつ新たな支配体制を構築しようとした後北条氏の戦略を反映しているとも考えられる。

- 武蔵河越城主・城代: 河越城(現在の埼玉県川越市)は、後北条氏による武蔵国支配の拠点であり、政繁はその城主または城代として、この地域の統治と防衛に当たった 2 。城の改修も手掛け、三の丸や八幡郭を拡張し、後北条氏特有の築城術である障子堀などが発掘調査で確認されている 16 。

- 武蔵岩槻城代: 岩槻城(現在の埼玉県さいたま市岩槻区)の城代も務めたとされる 2 。

- 上野松井田城主・城代: 松井田城(現在の群馬県安中市)は、西上野支配の重要拠点であり、特に対武田氏、後には対織田氏、そして最終的には対豊臣氏の最前線となった 1 。政繁はこの城の城主または城代として、城の増改築を行い、防備を固めた 19 。

- 信濃小諸城主(一時的): 天正10年(1582年)の本能寺の変後、後北条氏が信濃国へ侵攻した際(天正壬午の乱)、政繁は小諸城(現在の長野県小諸市)の城主となり、徳川家康軍と対峙する最前線を担った 1 。

これらの役職に加え、政繁は従五位下駿河守の官位を有していた 1 。また、後北条氏の政策決定機関である評定に参加する評定衆の一人であり、時にはその筆頭を務めたこともあったとされ、内政に関する彼の公式文書が多く残されていることが指摘されている 20 。

政繁が任された河越城、松井田城、そして一時的ながら小諸城は、いずれも後北条氏の領国支配と軍事戦略において極めて重要な位置を占めていた。これらの城の責任者を歴任した事実は、彼が軍事・統治の両面で主君から絶大な信頼を得ていたことを物語っている。特に、複数の重要拠点の城代を兼任し、かつ鎌倉代官のような伝統的権威も持つ宿老の存在は、後北条氏の統治システムが、中央集権的な要素と、有力家臣への大幅な権限委譲を巧みに組み合わせたものであった可能性を示唆している。

表3:大道寺政繁 略年表

|

和暦/西暦 |

年齢 (数え) |

主な出来事 |

|

天文2年 (1533) |

1歳 |

生まれる 1 。 |

|

天文15年 (1546) |

14歳 |

(伝承)河越夜戦にて、本間近江守と一騎打ちし勝利 6 。 |

|

(詳細時期不明) |

- |

鎌倉代官、武蔵河越城主・城代、武蔵岩槻城代などを歴任 1 。 |

|

永禄12年 (1569) |

37歳 |

三増峠の戦いに「河越衆」を率いて参戦か 6 。 |

|

天正10年 (1582) |

50歳 |

本能寺の変後、神流川の戦いで武功を立てる 3 。天正壬午の乱では先鋒として信濃へ侵攻、小諸城主となる 1 。後に上野松井田城主(城代)となる 1 。 |

|

天正12年 (1584) |

52歳 |

坂戸宿を開設 6 。 |

|

天正18年 (1590) |

58歳 |

豊臣秀吉の小田原征伐。4月、松井田城で籠城後、前田利家らに降伏 1 。その後、豊臣方に協力し八王子城攻めなどに参加 6 。7月5日、小田原城開城。7月19日、秀吉の命により自害 1 。 |

3.2. 「河越衆」の統率と軍事編成

大道寺政繁は、「河越衆」と呼ばれる軍団を率いて各地を転戦し、武功を挙げたと記録されている 2 。この「河越衆」は、政繁が城主を務めた河越城を拠点とする部隊であったと考えられる。

「河越衆」の具体的な編成や規模、後北条氏の軍事組織全体における正確な位置づけについては、現存する史料からは詳細を明らかにすることは難しい。しかし、後北条氏がその広大な領国を支配し防衛するにあたり、各地域の戦略的拠点に有力な家臣を配置し、その地域の兵力を中核とする方面軍的な部隊を編成していたことは十分に考えられる。「河越衆」もそのような地域軍団の一つであり、平時には河越を中心とする武蔵国の防衛を担い、戦時には当主の命令一下、他の部隊と連携して大規模な軍事作戦に参加したと推測される。政繁がこの「河越衆」を効果的に統率し、数々の戦役で活躍したことは、彼の軍事指揮官としての能力の高さを示すものである。

「河越衆」のような家臣団を中核とする地域軍団の編成と運用は、戦国大名の軍事力の源泉と、その組織構造を理解する上で重要な事例となる。これは、兵農分離が徐々に進行していく過渡期において、在地武士層を効果的に組織化し、大名の軍事力として動員するための一つの形態であったとも考えられる。

4. 政繁の事績:内政と軍事

大道寺政繁は、後北条氏の宿老として、内政と軍事の両面で顕著な功績を残した。その活動は、領国の安定と発展、そして軍事力の維持強化に大きく貢献した。

4.1. 内政手腕:河越を中心とした領国経営

政繁の内政における手腕は高く評価されており、特に長年拠点とした武蔵河越城の城下町経営においてその能力が発揮された。

-

河越城下の整備と繁栄への貢献:

政繁は河越城代として、城下町の総合的な発展を目指した計画的な都市経営を行ったと考えられる。具体的には、治水事業を手掛け 6、経済活動の担い手である金融商人(おそらくは富裕な町人層)を積極的に登用した 6。また、城下の衛生管理や防火対策のために掃除奉行や火元奉行を設置するなど、都市行政の整備にも力を注いだ 6。さらに、商業区画である唐人小路を整備し、市場の統制も行ったとされる 22。

軍事面と連動した都市計画として、兵農分離を実施し、家臣団を城下に集住させることで、城下町の形成を促進した 22。これは城下の防衛力強化と同時に、消費市場としての活性化にも繋がったであろう。

宗教政策としては、母である蓮馨尼(れんけいに)を弔うために蓮馨寺(れんけいじ)を創建し 22、これにより川越は同寺の門前町としても発展する基盤が築かれた。寺院の創建は信仰の中心地を形成し、門前には商業活動が生まれ、地域経済の発展に寄与する。

加えて、河越城自体の改修も政繁の指揮下で行われ、三の丸や八幡郭の拡張、後北条氏特有の防御施設である障子堀の構築などが確認されている 16。これらの施策は、河越という都市の機能を総合的に高めようとする意図の表れと言える。 -

坂戸宿の開設:

天正12年(1584年)、政繁は新たに坂戸宿(現在の埼玉県坂戸市)を開設した 2。これは交通網の整備と流通の促進に繋がり、広域的な経済圏の形成に寄与したと考えられ、現在の坂戸市発展の基礎を築いたと評価されている。 -

鎌倉代官としての寺社統括:

政繁は鎌倉代官として、鎌倉における寺社活動の主宰も行っていた 1。具体的な活動内容の詳細は史料からは限定的であるが、鶴岡八幡宮をはじめとする鎌倉の主要寺社の維持管理や、宗教的行事の監督などに関与していたと推測される。天文17年(1548年)に北条氏康が荏柄天神社の社殿造営のために定めた関銭徴収に関する史料 17 なども、代官としての政繁の職務の一端を示唆している可能性がある。

これらの内政における多岐にわたる活動は、大道寺政繁が単なる武将ではなく、優れた行政官僚としての側面も持ち合わせていたことを示している。彼による積極的な城下町経営やインフラ整備は、戦国時代における地方都市の発展と、それに伴う経済的・文化的中心地の形成を促す重要な要因であり、後北条氏の領国支配の安定化と国力増強に大きく貢献したと考えられる。

4.2. 軍事指揮官としての器量:主要合戦における役割と戦功

大道寺政繁は、内政手腕のみならず、軍事指揮官としても高い能力を発揮し、後北条氏の主要な合戦の多くに参陣して武功を挙げた。

-

三増峠の戦い(永禄12年/1569年):

武田信玄の小田原侵攻の帰路を狙ったこの戦いに、政繁は「河越衆」を率いて参戦したと記録されている 6。具体的な戦功や部隊の動きに関する詳細は史料からは必ずしも明確ではないが、後北条氏の主力部隊の一翼を担ったことは間違いないであろう。 -

神流川の戦い(天正10年/1582年):

本能寺の変後、織田信長の関東方面司令官であった滝川一益の軍勢と、北条氏直・氏邦らが武蔵国賀美郡周辺で激突したこの戦いにおいて、政繁は「大功を立てた」と称されている 3。この戦いは関東地方における最大級の野戦とも言われ 25、北条軍の勝利に政繁が大きく貢献したことがうかがえる。 -

天正壬午の乱(天正10年/1582年):

本能寺の変による織田信長の死は、甲斐・信濃・上野といった旧武田領を巡る権力闘争(天正壬午の乱)を引き起こした。この機に乗じて後北条氏は、これらの地域への勢力拡大を図った。

政繁はこの侵攻作戦において先鋒を務め、上野国西部から信濃国へと進軍した 1。その結果、信濃国小諸城を占拠し、城主として徳川家康の勢力と直接対峙することとなった 1。これは、政繁が軍事的に極めて重要な役割を担っていたことを示している。

その後、北条氏と徳川氏の間で講和が成立すると、政繁は小諸城から撤退し、上野国松井田城を預けられ、引き続き西上野支配という重責を担うことになった 1。天正壬午の乱における政繁の動きは、主家の戦略目標を的確に理解し、先鋒として迅速に敵地へ進攻し、重要拠点を確保するという、戦略的判断力とそれを実行する軍事的能力の高さを示している。徳川軍との最前線である小諸を任されたことも、その能力への信頼を裏付けるものであった。 -

河越夜戦における逸話:

『甲陽軍鑑』には、天文15年(1546年)の河越夜戦において、まだ孫九郎と名乗っていた若き日の政繁が、上杉憲政の家臣で剛の者として知られた本間近江守と一騎打ちを行い、これに勝利したという逸話が記されている 6。本間は討ち取られる際に自身の馬印である「九つ提灯」を政繁に託し、その後、北条家の武将たちは本間にあやかって旗指物に提灯を差すようになったとも伝えられる 6。この逸話の史実性については慎重な検討が必要であるが、政繁の武勇を伝えるものとして後世に語り継がれた。

これらの事績は、大道寺政繁が単に内政に長けた文官であっただけでなく、戦場においては勇猛果敢な武将であり、優れた軍事指揮官でもあったことを示している。彼の文武両道にわたる能力は、後北条氏の勢力拡大と領土防衛に不可欠なものであったと言えよう。

5. 小田原征伐と政繁の最期

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐は、後北条氏にとって、そして大道寺政繁にとって、運命を決定づける出来事となった。政繁はこの戦役において、松井田城での抵抗、降伏後の豊臣方への協力、そして理不尽とも言える最期を迎えることになる。

5.1. 松井田城の攻防と降伏

小田原征伐が開始されると、大道寺政繁は上野国松井田城の城代として、中山道口の守備という極めて重要な役割を担った 1 。松井田城は、関東平野への入り口を押さえる戦略的要衝であった。政繁は、前田利家、上杉景勝、真田昌幸らを主力とする豊臣方の大軍(一説には3万5千 19 )を、寡兵(城兵3千余と伝わる 26 )で迎え撃つこととなった 1 。

政繁は、圧倒的な兵力差にもかかわらず、約1ヶ月にわたり籠城し、激しく抵抗したと伝えられる 2 。当初は死守する覚悟であったとされるが 6 、豊臣軍の猛攻に加え、水脈を断たれ、兵糧を焼かれるなど苦戦を強いられた 6 。最終的に、天正18年4月20日、政繁は松井田城を開城し、豊臣方に降伏した 1 。一説には、降伏後、政繁父子は前田利家に伴われて豊臣秀吉と面会し、この時点では一度許されたともいう 28 。

政繁が圧倒的な兵力差の中で長期間抵抗したことは、武将としての意地と責任感を示すものである。しかし、最終的に開城降伏したことは、無益な犠牲を避けるための現実的な判断であったとも解釈できる。この松井田城の攻防は、小田原征伐における中山道方面の戦いの一環であり、豊臣軍の圧倒的な物量と、それに対する北条方の必死の抵抗という構図を象徴している。この城の陥落は、後北条氏の防衛線が破綻していく過程の重要な一歩であった。

5.2. 豊臣方への協力と八王子城攻め

松井田城で降伏した後、大道寺政繁は豊臣方に加わり、かつての主家である後北条氏の諸城攻略に協力するという複雑な立場に置かれた。

記録によれば、政繁はまず忍城(おしじょう、現在の埼玉県行田市)攻めの道案内を務めたとされる 6 。その後も、同年5月22日の武蔵松山城(現在の埼玉県比企郡吉見町)、6月14日の鉢形城(現在の埼玉県大里郡寄居町)、そして6月23日の八王子城(現在の東京都八王子市)攻めなど、後北条氏の主要な拠点攻略戦に相次いで参加した 6 。

特に八王子城攻めにおいては、政繁の働きが際立っていたと伝えられる。城の弱点である搦手口(からめてぐち、裏門)の情報を豊臣軍に提供し、さらに自らの軍勢を率いて正面から激しく攻め立てるなど、八王子城の早期陥落に最も貢献した人物の一人とされている 6 。

降伏した政繁が旧主の城攻めに積極的に協力した行動は、一見すると不可解にも映る。しかしこれは、降将として新たな支配者の下で生き残るための必死の選択であった可能性、あるいは豊臣方の強い圧力によるものであった可能性が考えられる。この時期の政繁の行動は、主君への忠誠という伝統的な武士の倫理観と、激動の時代を生き抜くための現実主義との間で揺れ動く戦国武将の苦悩を映し出していると言えるかもしれない。しかし、皮肉なことに、この積極的な協力が後に豊臣秀吉から「寝返り」と見なされ、かえって不信感を買う一因となった可能性も指摘されている 1 。

5.3. 切腹の経緯と処刑理由に関する考察

天正18年(1590年)7月5日、後北条氏の本拠地である小田原城は豊臣秀吉の前に開城し、ここに戦国大名としての後北条氏は事実上滅亡した 30 。その直後の7月19日、大道寺政繁は、北条氏政・氏照兄弟や同じく宿老の松田憲秀らと共に、秀吉から開戦の責任を問われ、切腹を命じられた 1 。享年58であった 1 。

政繁が処刑に至った理由については、いくつかの説が伝えられているが、いずれも確たる史料的根拠に乏しく、真相は未だ明らかではない 5 。

表4:大道寺政繁の処刑理由に関する諸説

|

説 |

主な内容・論拠 |

関連スニペット・史料 |

考察 |

|

秀吉軍の軍監との意見対立による讒言 |

政繁が豊臣軍の軍監(戦目付)と意見を異にし、その結果、軍監が秀吉に政繁を悪く報告(讒言)したため。 |

6 |

豊臣政権内部の人間関係や、降将に対する監視の厳しさを背景とする説。具体的な讒言の内容は不明。 |

|

秀吉が政繁の寝返りを嫌った |

松井田城で降伏し、その後豊臣方に積極的に協力した政繁の行動が、かえって秀吉に「寝返り者」としての不信感を抱かせたため。 |

1 (「順応性が災いした」との評価) 6 |

秀吉の性格や、裏切りに対する厳しい姿勢を考慮した説。協力が裏目に出た皮肉な結果。 |

|

北条氏中心勢力の一掃という秀吉の方針 |

秀吉が、後北条氏の旧体制を完全に解体し、将来的な反抗の芽を摘むために、氏政・氏照ら首脳部だけでなく、政繁のような有力宿老も処断対象としたため。 |

6 |

秀吉の天下統一戦略の一環として、旧勢力の有力者を徹底的に排除する冷徹な政治判断があったとする説。 |

|

裏切り説 |

政繁自身に何らかの裏切り行為があったとする説(具体的な内容は不明)。 |

5 |

他の説と比べ、具体的な根拠はさらに乏しい。 |

これらの説が示すように、政繁の処刑は、豊臣秀吉の天下統一事業における見せしめ、あるいは旧勢力の有力者を徹底的に排除するという非情な政治判断の一環であった可能性が高い。一度は協力させた上で処断するという手法は、秀吉の老獪な戦略と、反抗の芽を完全に摘み取ろうとする意志の強さを示しているとも解釈できる。特に「讒言説」が根強く語られる背景には、政繁の処刑があまりにも理不尽であり、直接的な反逆行為がなかったにも関わらず死に至ったことへの同情や、豊臣政権内部の権力闘争・人間関係の複雑さが投影されている可能性も考えられる。

5.4. 最期の地をめぐる諸説

大道寺政繁が切腹を命じられ、その生涯を閉じた場所についても、複数の説が伝えられている。

-

河越城下の常楽寺(河越館)説:

最も有力とされる説の一つは、政繁が自らの本城であった武蔵国河越城の城下にある常楽寺(じょうらくじ、河越館(かわごえやかた)とも呼ばれる)で切腹したというものである 2。埼玉県川越市に現存する常楽寺には、大道寺政繁の供養塔と顕彰碑が建立されており 5、地域の人々によってその死が記憶されている。 -

江戸桜田説:

もう一つの説として、江戸の桜田(現在の東京都千代田区桜田門周辺)で処刑されたというものがある 2。

いずれの説が史実であるかについては、現時点では確たる史料的証拠に乏しく、断定は難しい。しかし、河越の常楽寺に供養塔や顕彰碑が建立されている事実は、地域の人々にとって政繁が河越と深く結びついた人物として記憶され、顕彰の対象となっていることを示している。武将の最期の地を特定することは、その人物の生涯を完結させる上で象徴的な意味を持つ。諸説ある場合、それぞれの説がどのような史料や伝承に基づいているのかを検証することは、歴史研究における実証性の追求の一環となる。

6. 大道寺政繁の人物像と歴史的評価

大道寺政繁は、後北条氏の重臣として約半世紀にわたり活躍し、その内政手腕と軍事的能力は高く評価されてきた。しかし、その最期は悲劇的であり、人物評価も多岐にわたる。

6.1. 同時代史料および後世の記録に見る人物評

現存する史料や記録から、大道寺政繁の人物像について以下のような評価がうかがえる。

-

内政手腕の卓越性:

多くの記録が政繁の内政における優れた能力を指摘している。「行政に手腕を発揮し、河越城下の繁栄に貢献した」 29、「内政手腕高明」 7、「内政手腕にも優れ」 2 といった評価は一貫している。河越城下の整備や坂戸宿の開設といった具体的な事績は、その能力を裏付けている。 -

軍事指揮官としての能力:

「河越衆」を率いて各地を転戦し、大いに活躍したとされ 2、特に天正10年(1582年)の神流川の戦いでは「大功を立てた」と記録されている 3。天正壬午の乱における信濃侵攻では先鋒を務めるなど、軍事面でも重要な役割を担った。 -

人格・総合的能力への高い評価:

「手腕、能力、人格とも高く評価され、北条氏の中枢を担う臣であった」 3 との記述は、彼が単に特定の分野に秀でていただけではなく、総合的な能力と人格を兼ね備えた人物であったことを示唆している。 -

主君からの信頼:

「当主からの信頼もあつかった」 2 とされ、後北条氏三代にわたって宿老として重用されたこと自体が、その信頼の厚さを物語っている。評定衆の筆頭を務めた経験もあるとされ 20、後北条氏の家中において大きな影響力を持っていたことがうかがえる 26。 -

小田原征伐後の評価:

一方で、小田原征伐で降伏し、豊臣方に協力した後の最期については、「順応性が災いしたといえようか」 1 という、同情的かつ複雑な評価も存在する。

これらの評価を総合すると、政繁は内政と軍事の両面で卓越した能力を発揮し、主君からの信頼も厚い、戦国時代の理想的な武将像の一つである「文武両道」を体現していた人物と見なすことができる。しかし、その評価は、彼が生きた時代の価値観(主君への忠誠、武勇、統治能力)を反映する一方で、小田原征伐後の行動や最期を巡っては、後世の視点からの同情や批判、あるいは運命の皮肉といった複雑なニュアンスも含まれることになる。

特に『北条記』や『関八州古戦録』といった軍記物における政繁の記述 10 については、史実を伝えつつも物語的な脚色や教訓的要素が含まれる可能性があるため、その記述の信頼性については慎重な検討が必要である。これらの軍記物が政繁をどのように描き、それが史実とどの程度合致するのか、あるいは乖離するのかを分析することは、政繁像をより深く理解する上で重要となる。

6.2. 逸話と顕彰

大道寺政繁の人となりや後世における記憶を伝えるものとして、いくつかの逸話や顕彰の事例が残されている。

-

河越夜戦の一騎打ち:

『甲陽軍鑑』に記される逸話として、天文15年(1546年)の河越夜戦の際、若き日の政繁(孫九郎)が上杉方の猛将・本間近江守と一騎打ちを行い、これに勝利したというものがある 6。この逸話の真偽は定かではないものの 27、政繁の武勇を象徴する話として語り継がれている。 -

松井田城の墓の逸話:

群馬県安中市の補陀寺にある政繁の墓(宝篋印塔)は、江戸時代に加賀前田藩の参勤交代の大名行列がその前を通ると、悔しさのあまり汗をかいたという逸話が残されている 3。これは、松井田城で政繁を攻めたのが前田利家であり、一説には政繁と前田家の間に何らかの密約があったが反故にされたため、その怨念によるものとも言われている 39。この逸話は、政繁の無念の死や彼に対する地域の同情が形を変えて語り継がれたものかもしれない。 -

各地の供養塔・墓所:

前述の通り、埼玉県川越市の常楽寺には政繁の供養塔と顕彰碑が 5、群馬県安中市の補陀寺には墓碑と伝わる宝篋印塔が存在する 3。これらは、政繁が特にゆかりの深い地域において、その死を悼み、功績を顕彰する対象として記憶されていることを示している。 -

松井田城本丸跡の虚空蔵菩薩堂:

松井田城の本丸跡には虚空蔵菩薩堂が建立されているが、これは政繁の死後、旧家臣たちが政繁の守り本尊であった虚空蔵菩薩を祀り、大道寺一族の無念を慰めるために創建されたと伝えられている 26。

これらの逸話や顕彰の存在は、大道寺政繁が単なる歴史上の記録としてだけでなく、人々の記憶や物語の中で生き続けていることを示している。逸話は必ずしも史実を正確に反映しているとは限らないが、人々が彼に対してどのようなイメージを抱き、その生涯をどのように解釈してきたかを理解する上で貴重な手がかりとなる。政繁は、学術的な研究対象であると同時に、逸話や伝説を通じて大衆的な物語の登場人物ともなっており、歴史上の人物が史実としての側面と、人々の記憶や想像力の中で再構築される側面の両方を持つことを示している。

7. 大道寺政繁ゆかりの史跡と墓所

大道寺政繁の生涯と活動を今に伝える史跡や墓所は、彼とゆかりの深い各地に点在している。これらの場所は、政繁の足跡を辿り、その時代背景を考察する上で重要な意味を持つ。

7.1. 補陀寺(群馬県安中市松井田町)

補陀寺(ほだいじ)は、群馬県安中市松井田町新堀に位置する曹洞宗の寺院である。大道寺政繁の菩提寺とされており、一説には政繁の居館跡とも伝えられている 3 。境内には、政繁の墓碑と伝わる宝篋印塔(ほうきょういんとう)が建立されている 3 。政繁が上野国松井田城主としてこの地を治めていたことと深く関連しており、前述の「墓が汗をかく」という逸話もこの寺に伝わるものである 3 。

7.2. 常楽寺(埼玉県川越市)

常楽寺(じょうらくじ)は、埼玉県川越市上戸に位置する時宗の寺院である。この地はかつての河越氏の館跡(河越館跡)の一角にあたるとされ 32 、大道寺政繁が最期を迎えた場所の一説として知られている 5 。境内には、政繁の供養塔と顕彰碑が建てられており 5 、彼が長年城主を務めた河越の地における顕彰の拠点となっている。

7.3. その他関連史跡

-

河越城跡(埼玉県川越市):

政繁が城主または城代として長年にわたり拠点とし、城下町の整備や城郭の改修に尽力した場所である 16。現在も本丸御殿の一部や土塁、堀跡などが残り、国の史跡に指定されている箇所もある。発掘調査では後北条氏特有の障子堀などが検出されており 16、政繁時代の城の姿をうかがい知ることができる。 -

松井田城跡(群馬県安中市):

政繁が西上野支配の拠点として増改築を行い、小田原征伐の際には豊臣方の大軍を相手に激しい籠城戦を繰り広げた山城である 14。現在も曲輪や堀切などの遺構が比較的良好な状態で残っており、群馬県下で原形を留める最大級の山城として評価されている 19。 -

蓮馨寺(埼玉県川越市):

政繁が亡き母・蓮馨尼のために開基したと伝えられる浄土宗の寺院である 22。川越の市街地に位置し、現在も多くの信仰を集めている。

これらの史跡は、大道寺政繁という人物の生涯と活動を具体的に物語る「歴史的空間」である。墓所や供養塔は彼を偲ぶ場であり、城跡は彼の統治や戦闘の舞台を今に伝える。これらの場所を訪れることは、文献史料だけでは得られない歴史の臨場感や、地域と歴史上の人物との繋がりを体感する機会を提供する。また、これらの史跡の保存と研究は、大道寺政繁個人の顕彰に留まらず、後北条氏時代の地域史、城郭史、都市史の研究を深化させる上で重要な意義を持つ。さらに、地域の歴史的アイデンティティを形成し、文化観光資源としての活用にも繋がる可能性を秘めている。

8. おわりに

本報告書では、戦国時代から安土桃山時代にかけて後北条氏の重臣として活躍した大道寺政繁について、その出自、家系、役職、内政手腕、軍事行動、小田原征伐における動向と最期、人物評価、そして関連史跡に至るまで、現存する史料と研究に基づいて詳細な検討を行った。

大道寺政繁は、後北条氏三代にわたって宿老として仕え、武蔵河越城主、上野松井田城主など数々の要職を歴任し、内政においては河越城下の整備や坂戸宿の開設など、領国経営に卓越した手腕を発揮した。軍事面においても「河越衆」を率いて神流川の戦いや天正壬午の乱などで武功を挙げ、後北条氏の勢力維持と拡大に大きく貢献した。その能力と人格は高く評価され、主君からの信頼も厚かったと伝えられる。

しかし、天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐において、松井田城で奮戦するも降伏。その後、豊臣方に協力して旧主の諸城攻略に参加するという複雑な立場を経て、最終的には秀吉の命により切腹させられるという悲劇的な最期を遂げた。その処刑理由については、讒言説や秀吉の政治的意図など諸説あるものの、真相は未だ謎に包まれている。

政繁の生涯は、戦国武将が主家と運命を共にし、時代の大きな転換期に翻弄される姿を象徴している。彼の多岐にわたる活動は、後北条氏の支配体制や関東地方の政治・軍事状況を具体的に理解する上で貴重な事例を提供する。

一方で、大道寺政繁の研究には未だ多くの課題が残されている。特に、父祖の系譜の確定、三増峠の戦いや神流川の戦いといった主要合戦における具体的な役割と戦功の詳細な解明、そして処刑理由の真相究明については、さらなる史料の発見と分析が待たれる。例えば、未発見の古文書や書状、あるいは考古学的調査の進展などが、新たな光を当てる可能性がある。

大道寺政繁という一人の武将の生涯を深く掘り下げることは、単に個人の伝記的研究に留まらず、戦国時代の武士の生き様、主家と家臣の関係、そして時代の変革期における個人の運命といった、より普遍的なテーマへの考察を促す。彼の存在は、後北条氏研究はもちろんのこと、戦国時代史全体の理解を豊かにする上で、今後も重要な意味を持ち続けるであろう。

引用文献

- 大道寺政繁(だいどうじ・まさしげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%AF%BA%E6%94%BF%E7%B9%81-1086579

- 大道寺政繁の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 | 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/214

- 松井田~坂本宿|日本の街道を歩く旅 https://fdkt.sakura.ne.jp/kaidou/category2/entry77.html

- 大道寺氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%AF%BA%E6%B0%8F

- 郷土士の歴史探究記事 その48 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2020/02/post-cf243b.html

- 大道寺政繁 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%AF%BA%E6%94%BF%E7%B9%81

- 大道寺政繁- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%AF%BA%E6%94%BF%E7%B9%81

- 大道寺政繁- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%AF%BA%E6%94%BF%E7%B9%81

- 大道寺盛昌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%AF%BA%E7%9B%9B%E6%98%8C

- 大道寺政繁(だいどうじ まさしげ) 拙者の履歴書 Vol.182~北条家と運命を共にした江戸城代 https://note.com/digitaljokers/n/n94d2b5c24d52

- 大道寺直繁 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%AF%BA%E7%9B%B4%E7%B9%81

- 大道寺氏 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/meizoku/daidouji.htm

- 大道寺氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%AF%BA%E6%B0%8F

- 松井田城落城記 http://mashimommy.main.jp/newpage18.htm

- 大道寺直次(だいどうじ・なおつぐ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%AF%BA%E7%9B%B4%E6%AC%A1-1086576

- 川越城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kantou/kawagoe.j/kawagoe.j.html

- 鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書 39 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/55/55818/132584_1_%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B8%82%E5%9F%8B%E8%94%B5%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E7%B7%8A%E6%80%A5%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 川越城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%9F%8E

- 松井田城の歴史 The History of Matsuid Castle - 戦国時代の山城 松井 ... https://matsuidajyou.sakura.ne.jp/rekishi.html

- 北条家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/houzyouSS/index.htm

- 【相模北条家】北条氏康と家族・家臣一覧 - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/hojo/

- 川越市の歴史とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 蓮馨寺(レンケイジ)の場所・宗派・本尊 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%93%AE%E9%A6%A8%E5%AF%BA?dictCode=NJIMJ

- 孤峯山 蓮馨寺(埼玉県川越市) - 古今東西 御朱印と散策 http://chrono2016.blog.fc2.com/blog-entry-346.html

- 神流川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%B5%81%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 大道寺政繁:概要 - 群馬県:歴史・観光・見所 https://www.guntabi.com/bodaiji/hoda.html

- 後北条氏の宿老ながらも主家の滅亡を呼び込んだ大道寺政繁とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IljAXhmn6Ag

- 1590年 小田原征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1590/

- 【信長の野望 覇道】大道寺政繁の戦法と技能 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-hadou/article/show/377393

- 郷土士の歴史探究記事 その67 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-f80a1e.html

- 第三章 知恵伊豆そして家康の血をひく大名も城主になった川越藩 - 一色出版 https://www.isshikipub.co.jp/onlinebook/onlinebook-kawagoe/kawagoe-03/

- 小江戸 川越 歴史紀行 そして現在 - 埼玉県 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/11273788

- 大道寺政繁の供養塔(宝篋印塔) 埼玉県川越市「常楽寺」 https://ameblo.jp/sizugoro/entry-10826291628.html

- 郷土士の歴史探究記事 その16 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2017/12/post-696e.html

- 道灌公の末裔家の史書ーその17 https://nobnobw7.jugem.jp/?eid=23

- 松井田城趾のコーナー http://www.sam.hi-ho.ne.jp/ef63/matsuidajyou.html

- 郷土士の歴史探究記事 その23 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2018/06/post-441f.html

- 1560年 – 64年 桶狭間の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1560/

- 【必見】山本さんの歴史探訪旅行記 一括掲載版(全47箇所解説と探訪の心得12か条付き) | パナソニック松愛会 奈良西支部 https://www.shoai.ne.jp/nara-w/2023/01/06/yamamoto-travelogue/

- 安中市: 補陀寺 - 群馬県:歴史・観光・見所 https://www.guntabi.com/annaka/hoda.html

- 大道寺政繁の墓を参拝 (群馬県安中市) - 日本隅々の旅 全国観光名所巡り&グルメ日記 http://rover.seesaa.net/article/480238085.html