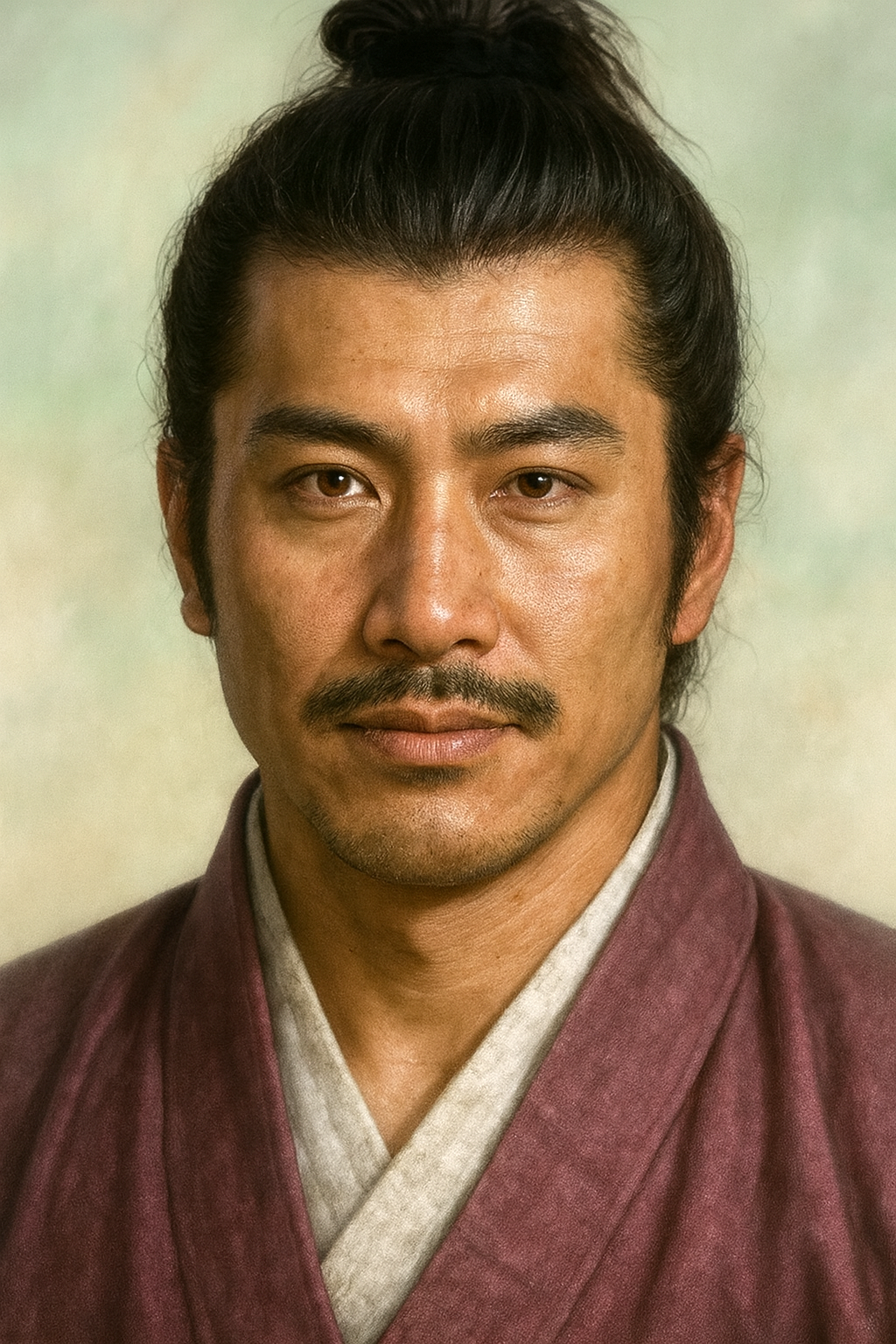

太田資家

太田資家は太田道灌の甥で養子。道灌死後も扇谷上杉家に留まり、河越周辺に勢力基盤を築く。岩槻城主ではないが、岩付太田氏の祖として一族の存続に貢献した。

岩付太田氏の祖、太田資家の実像 ―道灌の影と関東戦国の黎明―

序章:混沌の関東と太田資家

日本の歴史において、戦国時代は下剋上と絶え間ない戦乱の時代として知られるが、その幕開けは地域によって様相を異にする。特に関東地方においては、15世紀後半から16世紀初頭にかけて、中央の応仁の乱とは異なる独自の力学に基づき、深刻な政治的混乱が続いていた。約30年にわたる「享徳の乱」(1455-1483年)は、古河公方・足利成氏と関東管領・上杉氏の対立を決定的なものとし、関東の社会に深い亀裂を残した 1 。この大乱の終結後も平和は訪れず、今度は上杉一族内部の対立、すなわち山内上杉家と扇谷上杉家の抗争「長享の乱」(1487-1505年)が勃発し、関東は更なる混沌の渦へと飲み込まれていく 3 。

このような時代の大きな転換期に、扇谷上杉家の家宰として、また江戸城の築城者として絶大な功績と影響力を誇ったのが太田道灌(資長)であった 6 。しかし、その道灌が主君・上杉定正によって非業の死を遂げた後、太田一族の舵取りを担った人物については、これまで十分に光が当てられてきたとは言い難い。本報告書が主題とする「太田資家(おおた すけいえ)」こそ、その中心に位置する人物である。

研究史において、太田資家はしばしば「道灌の甥であり養子」「岩槻太田家の初代」といった断片的な情報で語られ、その具体的な生涯や人物像は長らく曖昧なままであった 9 。しかし、この「曖昧さ」は単なる史料の欠如に起因するものではない。それは、偉大すぎる養父・道灌の存在という巨大な影と、関東の政治秩序が根底から揺らぐ時代の過渡的性格とが複合的に作用して生み出された、構造的なものであると言える。

したがって、太田資家の生涯を丹念に追跡することは、一人の武将の伝記的研究に留まらない。それは、戦国時代初期の関東において、有力な武家一族が如何にして存続の危機を乗り越え、新たな権力構造に適応しようとしたのか、その戦略と苦悩の実態を解明する上で極めて重要な意味を持つ。本報告書は、近年の黒田基樹氏らの研究成果をはじめとする学術的知見を援用しつつ 9 、関連史料を再検討することで、これまで影に隠れがちであった太田資家の主体的な生涯と、彼が果たした歴史的役割を多角的に再評価することを目的とする。

第一章:太田資家の出自と系譜をめぐる謎

太田資家の実像に迫る上で、最初の、そして最大の難関が彼の出自をめぐる問題である。彼は誰の子であり、太田一族の中でどのような立場にあったのか。この問いに対する答えは、錯綜する史料の中でいまだ確定を見ていない。

第一節:太田道灌との関係性

太田資家を語る上で最も基本的な情報は、彼が「太田道灌の甥であり、その養子となった」という点である 1 。この関係性は、後世に編纂された多くの系図や記録類において、ほぼ一貫して記述されている。道灌には実子として資康がいたにもかかわらず、なぜ複数の養子を迎えたのか 1 。これは、当時の武家社会における相続と一族経営のあり方を考える上で興味深い。特に、跡継ぎ候補を複数確保し不測の事態に備えることや、兄弟の子を養子とすることで一族内の結束を強化し、その勢力を維持・拡大しようとする戦略的意図が背景にあったと推察される。資家もまた、そのような文脈の中で道灌の後継者候補の一人として位置づけられていたのであろう。

第二節:実父をめぐる錯綜する情報

資家が道灌の「甥」であることは共通認識となっているが、その実父が道灌のどの兄弟にあたるのかについては、複数の説が存在し、確証が得られていない 9 。

第一の有力な説は、道灌の弟(一説に甥)とされる太田資忠(おおた すけただ)を父とするものである 13 。図書助(ずしょのすけ)の官途名で知られる資忠は、道灌の片腕として各地を転戦し、文明11年(1479年)、下総臼井城攻めの際に戦死した勇将であった 13 。この資忠の死後、道灌がその遺児である資家を養子として引き取り、後事を託したとする見方には、時間的な整合性がある。ただし、中国語の史料では資家が資忠の「養子」であったと記すものもあり 16 、関係性は単純ではない。

第二の説は、道灌のもう一人の弟とされる太田資常(おおた すけつね)を父とするものである 9 。資常は道灌の父・資清の子として系図に名が見えるが 10 、資忠ほど具体的な事績が伝わっておらず、資家との親子関係を直接的に裏付ける史料は乏しいのが現状である。

この他に、江戸時代の史書である『家牒随筆』には、資家を「道灌の次男」とする異説も記されている 17 。しかし、これは道灌の実子を資康とする他の多くの史料と矛盾するため、信憑性は低いと考えざるを得ない。

このように、資家の出自に関する情報は錯綜しており、現段階ではその実父を一人に特定することは困難である。以下の表は、これらの諸説を整理したものである。

表1:太田資家の出自に関する諸説比較

|

説 |

父とされる人物 |

道灌との関係 |

主な典拠・史料 |

備考・課題 |

|

資忠の子説 |

太田資忠 |

伯父・叔父 |

『太田家記』 18 、近年の研究 (黒田基樹など) 9 |

資忠の戦死(1479年)との時間的整合性が高く、最も有力視される説。 |

|

資常の子説 |

太田資常 |

伯父・叔父 |

各種記録で併記 9 |

資常自身の情報が乏しく、具体的な根拠が薄い。 |

|

道灌の子説 |

太田道灌 |

実父 |

『家牒随筆』 17 |

他の多くの史料と矛盾。信憑性は低いが、異説として存在する。 |

第三節:一族内での立場 ―江戸太田氏と岩付太田氏の萌芽―

資家の出自の謎は、そのまま太田一族内における彼の複雑な立場を反映している。特に、道灌の嫡男である太田資康(おおた すけやす)との関係は重要である 17 。資康は道灌横死後、父を殺した主君・上杉定正を見限り、江戸城を脱出して敵対する山内上杉家に走った 1 。これに対し、資家は扇谷上杉家に留まり続けるという、全く対照的な道を選んだ 9 。この時点で、太田一族は事実上、二つの路線へと分裂の萌芽をはらんでいたと言える。

資康の系統は「江戸太田氏」として、後に後北条氏との関係を深め、最終的には徳川家康に仕えて近世大名として存続した 21 。一方、資家の系統は「岩付(岩槻)太田氏」として、関東の旧勢力である扇谷上杉家の重臣として、新興勢力である後北条氏と対峙し続ける運命を辿った 12 。後世、新井白石が『藩翰譜』などで岩付太田氏を「嫡流」と見なしたのは 12 、彼らが太田氏伝来の文書類を継承し 12 、関東における伝統的勢力としての役割を最後まで担い続けたことによる評価であったと考えられる。資家は、その岩付太田氏の始祖として、一族の歴史に大きな画期を刻んだのである。

第二章:道灌横死後の激動と資家の選択

文明18年(1486年)7月26日、関東の政治史を揺るがす大事件が起こる。扇谷上杉家の家宰・太田道灌が、主君・上杉定正の居館である相模国糟屋の館にて謀殺されたのである 1 。この衝撃的な事件は、扇谷上杉家の屋台骨を揺るがし、太田一族を存亡の危機に陥れた。この未曾有の危機に際し、太田資家が下した決断は、彼自身の、そして一族のその後の運命を大きく左右することになる。

第一節:糟屋の悲劇と扇谷上杉家の動揺

道灌暗殺の背景には、享徳の乱や長尾景春の乱を通じてあまりに強大化した道灌の功績と名声に対し、主君・定正が抱いた警戒心や猜疑心があったとされる 4 。また、扇谷上杉家の伸張を快く思わない宗家の山内上杉家による謀略説も根強く囁かれている。いずれにせよ、扇谷上杉家はこの「自壊」とも言うべき行為によって、最強の軍事指導者を失った。その影響は甚大であり、道灌の死を悼み、あるいは定正の器量に見切りをつけた多くの国人や地侍たちが扇谷上杉家から離反し、山内上杉家へと走った 1 。扇谷上杉家は、一転して苦境に立たされることとなったのである。

第二節:残留という決断 ―忠誠か、現実主義か―

この一族最大の危機に際して、道灌の後継者たちの対応は二つに分かれた。道灌の嫡男・資康は父の仇である主君を見限り、本拠地の江戸城を脱出。一時は甲斐へ逃れた後、最終的には敵対勢力である山内上杉顕定のもとに身を寄せた 1 。

これに対し、養子である資家は扇谷上杉家に留まるという、全く異なる道を選択した 9 。養父を殺した主君のもとに留まり続けるというこの決断の背景には、複数の要因が考えられる。一つは、主君の個人的な過ちと、家臣として仕えるべき「家」への忠誠とを切り離して考える、当時の武士としての倫理観である。もう一つは、より現実的な政治判断、すなわちプラグマティズムである。資家の勢力基盤は、扇谷上杉家の本拠地である河越周辺にあったと推測されており 9 、主家から離反することは、自らの拠点を失い、政治的に孤立することを意味した。嫡男である資康が江戸城という道灌個人の遺産を背景に離反できたのに対し、養子という立場の資家には、扇谷上杉家という組織の庇護下で生き残る道しか残されていなかった可能性も否定できない。

この資家の「残留」という決断は、結果として太田一族の歴史的路線を二分する決定的な分水嶺となった。一方は、扇谷上杉家という旧来の秩序と共に歩み、関東の伝統的勢力として存続を図る「岩付太田氏」。もう一方は、旧秩序から離脱し、後に台頭する後北条氏など新興勢力との関係を模索しながら生き残りを図る「江戸太田氏」。資家の選択は、この二つの流れを生み出す直接の契機となったのである。

第三節:長享の乱と「沈黙」の意味

道灌の死は、それまでかろうじて保たれてきた山内・扇谷両上杉家の均衡を完全に崩壊させた。翌長享元年(1487年)、両家は全面的な武力抗争に突入する。これが、永正2年(1505年)まで18年にもわたって関東全域を巻き込んだ「長享の乱」である 3 。

驚くべきことに、この長期にわたる大乱の中で、太田資家の具体的な軍事行動を伝える同時代史料はほとんど見当たらない 22 。道灌の後継者の一人として、扇谷上杉軍の中核を担うべき立場にありながら、彼の名は合戦の記録から姿を消している。この約20年間の「沈黙」は、何を意味するのか。

これは単なる記録の欠落と片付けるべきではない。むしろ、資家がこの時期、中央の戦乱から意識的に距離を置き、道灌死後の混乱の中で失われた一族の力を再建すべく、自己の地盤固めに専念していた時期と積極的に解釈すべきであろう。彼が養父・道灌の菩提を弔うために養竹院を創建したのが、まさしくこの長享の乱の最中である明応年間(1492-1501年)であったことは 23 、この解釈を強く裏付けている。資家は、華々しい戦功を求めるのではなく、来るべき時代に備えて、足元を固めるという地道で粘り強い努力を続けていたのである。

第三章:「岩槻城主」説の徹底検証

太田資家に関する最大の論点であり、その人物像を大きく左右するのが、「彼が岩槻城主であったか否か」という問題である。通説では、彼は「岩槻太田家初代」として岩槻城主であったとされるが、近年の研究ではこれに有力な異説が唱えられている。この問題を徹底的に検証することは、資家の勢力基盤の実態を明らかにする上で不可欠である。

第一節:通説 ―永正の乱と岩槻城主就任―

従来、太田資家は長享の乱後の「永正の乱」において、山内上杉方に与して敗れた忍城主・成田顕泰に替わり、扇谷上杉家から岩槻城を与えられ、その城主になったとされてきた 9 。この説は、江戸時代に編纂された『藩翰譜』などが、資家の子孫である岩付太田氏を太田氏の「嫡流」と見なしたこととも相まって 12 、広く受け入れられてきた。この見方に立てば、資家は道灌が築いた江戸城を継ぐことはできなかったものの、それに匹敵する武蔵国の要衝・岩槻城を得て、一族の新たな本拠地を確立した功労者ということになる。

第二節:異説 ―本拠地は河越周辺か―

しかし、戦国期関東史の研究が進展する中で、この通説に疑問が呈されるようになった。特に黒田基樹氏らの研究によって提唱された、「資家の時代の太田氏の拠点は岩槻ではなく河越周辺であり、岩付太田氏が実際に岩槻城を本拠とするのは、次代の資頼の代からである」とする異説が、現在では有力視されている 9 。

この異説を支える根拠は複数ある。第一に、 地理的な整合性 である。前述の通り、資家が創建した養竹院は、岩槻から遠く離れた武蔵国比企郡三保谷(現在の埼玉県川島町)に位置する 23 。また、その子・資頼が当初拠点とした石戸城も、この比企地域にあり、扇谷上杉家の本拠地・河越城に近い 26 。これらの地理的関係は、資家の勢力基盤が岩槻ではなく、河越から比企郡にかけての一帯にあったことを強く示唆している。

第二に、より決定的なのが 史料上の裏付け である。資家の子・資頼は、享禄4年(1531年)、当時後北条氏の支配下にあった岩槻城を攻め、城代の渋江三郎を討ち取って城を「奪回」したと記録されている 26 。この出来事は、資家が大永2年(1522年)に没した 9 後のことであり、少なくとも資家の存命中に、太田氏が岩槻城を安定的に支配していたとは考え難いことを物語っている。

第三節:資家の勢力基盤の再評価

以上の検証から、太田資家を「岩槻城主」と断定することは、もはや困難と言わざるを得ない。彼の実像は、むしろ「 河越周辺から比企郡にかけての地域を地盤とし、来るべき岩槻進出の礎を築いた武将 」と評価するのが、より事実に近いであろう。彼の主たる役割は、主家である扇谷上杉家の本拠・河越城 28 の周辺地域を防衛し、在地勢力を掌握・組織化することにあったと推測される。

「岩槻城主」という称号は、後世、岩付太田氏がその地で活躍したという最終的な結果から、その初代と目される資家に遡って与えられた、一種の「名誉」であった可能性が高い。しかし、彼の真の功績は、岩槻という一つの城を得たことにあるのではない。道灌死後の混乱期にあって、父祖伝来の江戸という拠点を継承できなかった資家が、自らの手で一族の新たな勢力核となるべき地盤を、河越・比企地域に粘り強く、そして着実に築き上げた点にこそ、彼の主体的な歴史的役割と功績が見出されるべきである。

第四章:養竹院創建にみる道灌への追慕と信仰

太田資家の生涯において、その具体的な事績として最も確実かつ詳細に伝わっているのが、埼玉県比企郡川島町にある養竹院の創建である。この一つの寺院の建立という行為を通して、我々は彼の人物像、すなわち養父・道灌への想い、篤い信仰心、そして領主としての政治的意図を垣間見ることができる。

第一節:創建の概要

寺伝によれば、養竹院は明応年間(1492-1501年)に太田資家を開基として建立された 23 。場所は武蔵国比企郡三保谷郷(現在の川島町表)で、かつて太田道灌が陣屋を構えたと伝わる故地である 24 。宗旨は臨済宗円覚寺派で、山号を常楽山、本尊は薬師如来とされている 23 。寺院の名前は、開基である資家の法名に由来するとも言われ、境内には資家とその子・資頼の墓所も現存する 30 。

第二節:道灌追福という目的

養竹院創建の第一の目的は、非業の死を遂げた養父・道灌の追福供養であった 9 。主君に謀殺されるという無念の最期を遂げた道灌の菩提を弔うために、そのゆかりの地に寺院を建立したという事実は、資家が道灌に対して抱いていた深い敬愛と忠誠の念を何よりも雄弁に物語っている。それはまた、道灌を死に追いやった主君・上杉定正に対する、声高ではないが、しかし確固とした静かな抗議の意思表示であったと解釈することも可能であろう。

第三節:開山・叔悦禅懌の招聘

創建にあたり、資家が開山として招聘したのが叔悦禅懌(しゅくえつぜんえき)という禅僧であった 24 。叔悦禅懌は、寺伝によれば道灌の実の弟(あるいは伯父)であり、鎌倉五山の一つである円覚寺の住職も務めた高僧であったとされる 24 。道灌の近親者をわざわざ開山に迎えたという事実は、この養竹院が単なる一個人の追善供養の場に留まらず、太田一族、特に道灌を中心とする血縁の結束を象徴する、精神的な拠点としての役割を担わされていたことを示している。この寺院は、資家にとって、道灌の遺志と一族の正統性を継承する場でもあったのである。

第四節:創建の政治的・社会的意義

中世において、有力な領主が寺社を建立・保護することは、自らの権威と支配の正当性を内外に示すための常套手段であった。養竹院の創建もまた、資家が比企郡一帯における自らの支配権を確立し、在地社会に誇示するための重要な政治的行為であったと分析できる。道灌ゆかりの地に、道灌の近親者を開山として寺院を建てることは、彼が道灌の後継者であることを視覚的にアピールする絶好の機会であった。

この養竹院は、岩付太田氏の没落後もその重要性を失わず、天正19年(1591年)には徳川家康から、さらに寛永年間には三代将軍・家光からも朱印地を与えられるなど、手厚い保護を受けた 30 。これは、資家が築いたこの拠点が、彼の時代を超えて、地域における重要な精神的・文化的中心であり続けたことの証左である。

第五章:岩付太田氏の祖として ―資頼への継承と後世―

太田資家の生涯は、それ自体で完結するものではなく、次代へと続く岩付太田氏の歴史の序章として捉えることで、その真の価値が明らかになる。彼が築いた基盤は、息子・太田資頼の代に開花し、関東戦国史に確かな足跡を残すことになる。

第一節:息子・太田資頼の登場

資家が没すると、その跡を継いだのが息子の太田資頼(おおた すけより)であった 26 。資頼は、父・資家が築いた河越・比企地域の勢力基盤を元に、より積極的な軍事行動を展開する。そして享禄4年(1531年)、当時関東へ急速に勢力を伸ばしていた後北条氏が支配する岩槻城を攻略し、これを奪取した 26 。この岩槻城入城によって、資家の系統は名実ともに「岩付太田氏」としての地位を確立し、武蔵国における有力な国人領主としてその名を轟かせることになったのである。

第二節:後北条氏の台頭と太田氏の苦闘

資家が没した大永年間(1521-1528年)は、伊豆・相模から興った後北条氏(当時は伊勢氏)が、武蔵国への侵攻を本格化させた時期と重なる。岩槻城をめぐる攻防は、まさにこの新たな時代の到来を象徴する出来事であった。資頼、そしてその子で「三楽斎」の号で知られる名将・太田資正(おおた すけまさ)の代に至るまで、岩付太田氏は、この後北条氏との間で、岩槻城を舞台に数十年にわたる熾烈な攻防を繰り広げることになる 12 。この絶え間ない戦いは、資家が選択した「扇谷上杉家への忠誠」という路線と、自立した国人領主として生き残るための現実的な選択という、二つの宿命の上で展開されたものであった。

第三節:資家の遺産

太田資家が直接岩槻城主であったか否かは、もはや本質的な問題ではないかもしれない。彼の最大の功績は、太田道灌という偉大な父の横死という一族最大の危機を乗り越え、混乱と分裂の中から新たな一族の拠点を築き上げ、それを次代の資頼へと確かに引き継いだ点にある。彼は、偉大な父から有能な子へと、一族の存続というバトンを渡す「繋ぎ」の役割を、激動の時代に見事に果たしたのである。彼の存在なくして、後の太田資正の活躍も、岩付太田氏の歴史もなかったであろう。

終章:総括 ―太田資家の歴史的評価―

本報告書を通じて、戦国時代の武将・太田資家の生涯を多角的に検証してきた。彼は、太田道灌というあまりに巨大な存在の影に隠れ、また史料の断片性ゆえに、その実像が長らく見えにくい人物であった。

しかし、詳細な分析の結果、彼の主体的な行動と歴史的意義が浮かび上がってきた。道灌暗殺という未曾有の危機に際し、主家への残留を決断した彼の政治的選択は、太田一族のその後の運命を二分する分水嶺となった。彼は華々しい戦功こそ記録に残さなかったが、長享の乱という混乱の時代に、河越・比企地域に自己の勢力基盤を着実に構築した。そして、養竹院の創建に見られるように、非業の死を遂げた養父への追慕の念を形にし、それを一族の精神的結束の象徴へと昇華させた。

これらの事績は、太田資家を単なる「岩槻城の初代城主」という単純なレッテルで評価することの限界を示している。彼に与えられるべき歴史的評価は、むしろ「 関東戦国時代の黎明期において、一族滅亡の危機を乗り越え、新たな存続の礎を築いた、思慮深く粘り強い武将 」というものであろう。

太田資家の生涯は、我々に二つの重要な視座を提供する。一つは、武将の価値は、必ずしも華々しい合戦の功績や城の数だけで測られるものではないということ。もう一つは、時代の大きな転換期において、偉大な過去と不確実な未来を繋ぐ「橋渡し」の役割がいかに重要であり、また困難であるかということである。彼は、その困難な役割を、誠実に、そして見事に果たしきった人物として、関東戦国史の中に記憶されるべきである。

引用文献

- 太田道灌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E9%81%93%E7%81%8C

- 【(三) 太田道灌の登場と江戸城】 - ADEAC https://adeac.jp/minato-city/text-list/d100010/ht100920

- 【太田道灌の活躍】 - ADEAC https://adeac.jp/minato-city/text-list/d110010/ht001730

- 長享の乱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/CyoukyouNoRan.html

- 本家と分家がつぶし合い、上杉家の抗争「長享の乱」 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50856

- 太田道灌-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44318/

- 太田道灌 【おおた どうかん】 - 千代田区観光協会 https://visit-chiyoda.tokyo/app/history/detail/19

- 武将印紹介36「太田道灌」(墨将印) - 戦国魂ブログ https://www.sengokudama.jp/blog/archives/4051

- 太田資家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%B3%87%E5%AE%B6

- 太田資清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%B3%87%E6%B8%85

- 岩付太田氏 http://www.iwata-shoin.co.jp/bookdata/ISBN978-4-87294-797-7.htm

- 太田氏 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/meizoku/ohta.htm

- 太田資忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%B3%87%E5%BF%A0

- 太田資忠(おおた すけただ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%B3%87%E5%BF%A0-1060526

- 臼井城をめぐる大戦は佐倉勢の一勝一敗。 太田道灌の弟、太田図書助資忠(おおたずしょのすけすけただ)の勝利と討ち死に - 佐倉市歴史探訪『歴史噺』シリーズの公式サイトです。 - Jimdo https://sakura-rekishi.jimdofree.com/2019/02/11/%E8%87%BC%E4%BA%95%E5%9F%8E%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B%E5%A4%A7%E6%88%A6%E3%81%AF%E4%BD%90%E5%80%89%E5%8B%A2%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%8B%9D%E4%B8%80%E6%95%97-%E5%A4%AA%E7%94%B0%E9%81%93%E7%81%8C%E3%81%AE%E5%BC%9F-%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E5%8A%A9%E8%B3%87%E5%BF%A0-%E3%81%8A%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%9A%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%91%E3%81%99%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%A0-%E3%81%AE%E5%8B%9D%E5%88%A9%E3%81%A8%E8%A8%8E%E3%81%A1%E6%AD%BB%E3%81%AB/

- zh.wikipedia.org https://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%B3%87%E5%BF%A0#:~:text=%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%B3%87%E5%BF%A0%EF%BC%88%E7%94%9F%E5%B9%B4%E4%B8%8D%E8%A9%B3,%E6%98%AF%E8%B3%87%E5%BF%A0%E7%9A%84%E9%A4%8A%E5%AD%90%E3%80%82

- 道灌公の末裔家の史書ーその6 https://nobnobw7.jugem.jp/?eid=9

- 「道灌の後継者を考える ⑤ 英勝院」振り返り | ゆうゆうねこの感想 https://ameblo.jp/zennchou/entry-12355219557.html

- 太田資康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%B3%87%E5%BA%B7

- 長享の乱(1) | 深次郎のホームページ - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~fukajirou/custom23.html

- エピソード https://www.kcn-net.org/senior/tsushin/tcolmn/y11/1102izuminoi/sub_ieyasu.html

- 武家家伝_太田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ota_k.html

- 【養竹院】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_11346ag2130009596/

- 養竹院(ようちくいん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A4%8A%E7%AB%B9%E9%99%A2-3038304

- 南関東の石造物⑲:養竹院宝篋印塔(太田資家・資頼の墓) - note https://note.com/seki_hakuryou/n/n67bc0f04bd11

- 太田資頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E8%B3%87%E9%A0%BC

- 岩付城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E4%BB%98%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 太田道灌 埼玉の武将/ホームメイト - 刀剣ワールド東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/kanto-warlord/kanto-dokan/

- G116 太田資国/広世 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/g116.html

- 養竹院 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E7%AB%B9%E9%99%A2

- 絹本着色太田資頼像(けんぽんちゃくしょくおおたすけよりぞう) - 川島町 https://www.town.kawajima.saitama.jp/1375.htm

- 【太田氏と後北条氏との対立】 - ADEAC https://adeac.jp/koshigaya-city-digital-archives/text-list/d000010/ht001210

- 最大級の水堀を誇った、岩槻城!太田道灌の3名城(諸説あり) - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/saitama/iwatuki.html