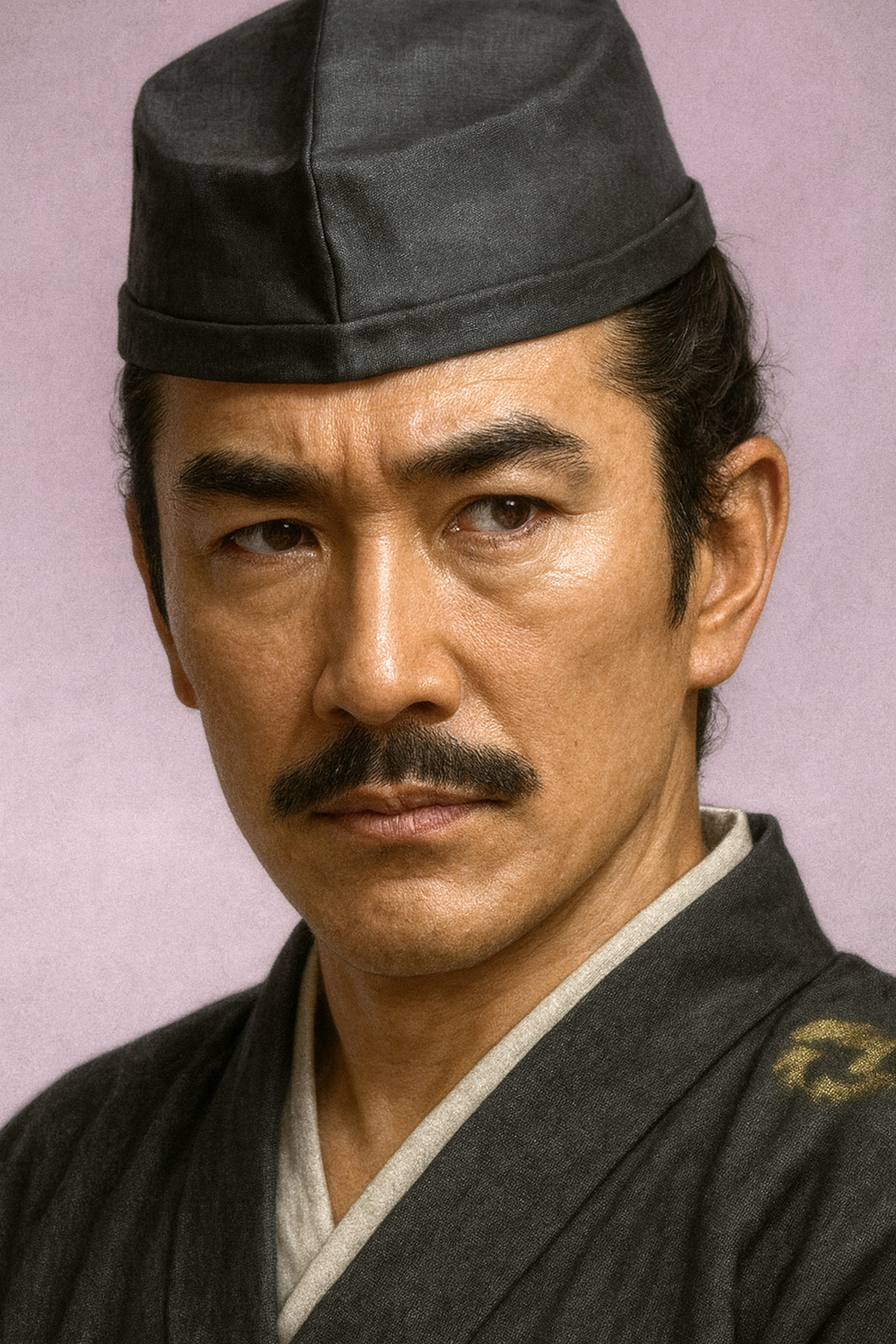

姉小路基綱

姉小路基綱は室町末期の公家大名。飛騨国司と公卿を兼ね、京では歌人・能書家として活躍。死後、家は衰退し三木氏に名跡を奪われた。

公家大名 姉小路基綱の実像 ― 京と飛騨、文武に生きた生涯の軌跡

はじめに

本報告書は、室町時代後期から戦国時代という激動の時代に、飛騨国司と公卿という二つの顔を持ち、文武両道に生きた稀有な人物、姉小路基綱(あねがこうじ もとつな、嘉吉元年/1441年~永正元年/1504年)の生涯を、多角的な視点から徹底的に解明するものである 1 。基綱が生きた時代は、応仁・文明の乱という未曾有の内乱によって既存の権威が失墜し、実力が全てを支配する新たな社会秩序が形成される過渡期であった。彼の生涯は、京の宮廷文化の継承者として、また地方を治める領主として、伝統と革新の狭間で家の存続を賭して戦い抜いた、この時代の日本の縮図とも言える。

ここで特に留意すべきは、本報告書の主題である姉小路基綱と、後世、特に戦国時代の武将として知られる姉小路頼綱(よりつな、別名:三木自綱、1540年~1587年)とを明確に区別することである 5 。頼綱は、もともと飛騨の在地勢力であった三木氏の出身であり、衰退した姉小路家の名跡を継承して飛騨一国を支配下に置いた人物である。これに対し、本稿で扱う基綱は、公家の家系から飛騨国司となった本来の姉小路氏の当主であり、武人としての側面も持ちながら、特に宮廷文化人としてその名を高く知られた人物である。この両者を混同することなく、文化人・公家大名としての基綱の実像に迫ることが本報告書の目的である。

第一章:飛騨国司・姉小路氏の淵源 ― 分裂した権威

姉小路基綱の生涯を理解する上で、彼が背負った「飛騨国司・姉小路氏」という家門の特異な成り立ちと、その内情を把握することが不可欠である。

一族の出自と三国司家

飛騨国司を称した姉小路氏は、藤原北家小一条流、関白太政大臣・藤原師尹(もろただ)を遠祖とする公家の家系である 7 。その子孫が鎌倉時代後期には飛騨国内に所領を有していたと見られるが、一族の運命が大きく転換するのは南北朝時代である。基綱の祖父の父にあたる姉小路家綱(いえつな)が、建武の新政期に南朝から飛騨国司に任ぜられたことに、国司家としての姉小路氏の歴史は始まる 1 。

飛騨国は南朝の御料国(直轄国)とされており、家綱の国司任官は、南朝勢力の一翼を担うことを意味した。これにより姉小路氏は、同じく国司としてそれぞれの任国に勢力を張った伊勢の北畠氏、土佐の一条氏と並び、「三国司家(さんこくし)」と称されるようになった 7 。彼らは京に本邸を持つ公家でありながら、地方に下向して一国を統治するという、公家と武家の性格を併せ持つ特異な存在であった。

飛騨における三家分立

しかし、姉小路氏の飛騨における支配は、当初から盤石なものではなかった。15世紀初頭、応永年間には一族は内部分裂を起こし、基綱の時代に至る頃には、事実上三つの家系が並立する状態となっていた 8 。具体的には、宮川沿いの古川郷を本拠とする

古川家 、神通川以西の小島郷を拠点とする 小島家 、そして小島郷の対岸である向小島(小鷹利郷)を治める 向家 (小鷹利家とも)である 8 。基綱は、このうち古川家の当主であった 2 。

彼らはそれぞれ、古川城(古川家)、小島城・野口城(小島家)、小鷹利城(向家)といった山城を古川盆地周辺に築き、互いに勢力を競い合っていた 11 。この三家分立という状況は、姉小路氏が「飛騨国司」という一つの権威を内部で分割し、互いに牽制し合うことで、一族全体の力を著しく削いでいたことを示している。

基綱が置かれた政治的環境は、まさにこの分裂した権威の上に成り立っていた。彼は古川家の当主として、常に一族内の他の二家との対立と協調を繰り返さざるを得ない、極めて不安定な立場にあった。彼の生涯における政治的・軍事的行動は、この一族内部の複雑な力学によって大きく規定されることになる。名目上は一国の支配者たる「国司」でありながら、その実質的な支配力は国内の同族によって掣肘される。この中央(朝廷)由来の権威と、地方(飛騨)における実態との乖離こそ、基綱が直面した最大の課題であった。そしてこの脆弱な支配基盤は、応仁の乱という未曾有の動乱において外部勢力の介入を容易にし、彼の苦闘の直接的な原因となる。さらには、基綱の死後、三木氏のような在地勢力の台頭を許し、国司姉小路家そのものが滅亡へと向かう遠因ともなったのである。

第二章:姉小路基綱の生涯 ― 激動の時代における政治的・軍事的動向

姉小路基綱の生涯は、京での公家としての活動と、飛騨での領主としての活動が複雑に絡み合っている。その多面的な生涯を理解するため、まず主要な出来事を年譜で概観する。

|

年代(西暦) |

年齢 |

主要な出来事と関連史料 |

|

嘉吉元年(1441) |

1歳 |

9月11日、姉小路昌家(『公卿補任』では尹家)の子として京都で誕生 1 。 |

|

寛正6年(1465) |

25歳 |

和歌の才能を認められ、和歌所寄人(勅撰和歌集編纂委員)に抜擢される 16 。 |

|

応仁元年(1467) |

27歳 |

応仁の乱が勃発。細川勝元率いる東軍に所属し、近江国へ避難 2 。 |

|

文明3年(1471) |

31歳 |

西軍方の斎藤妙椿・京極高清が飛騨に侵攻。これを受け、基綱は飛騨へ下向 2 。 |

|

文明9年(1477) |

37歳 |

従三位に叙せられ公卿となる。乱の終結後、小島勝言と和睦して上洛 2 。 |

|

文明12年(1480) |

40歳 |

参議に任官。飛騨国司姉小路家としては極官(最高の官職)に到達 2 。 |

|

明応5年(1496) |

56歳 |

京都の自邸に侵入した盗賊6人ほどを、自ら斬り伏せ撃退する 2 。 |

|

明応8年(1499) |

59歳 |

飛騨国の飢饉を憂慮し、後柏原天皇に奏上した上で、嫡男・済継と共に飛騨へ下向 2 。 |

|

永正元年(1504) |

64歳 |

従二位・権中納言に昇進。同年4月23日、任地の飛騨にて死去。法名は常心 1 。 |

応仁・文明の乱と基綱の選択

応仁元年(1467年)に乱が勃発すると、基綱は細川勝元が率いる東軍に与した 2 。これは、彼の父・昌家が管領家の斯波氏の庇護を受けて在京し、朝廷に出仕していたという家の立場を考えれば、自然な選択であった 4 。しかし、彼の戦いは単純な東西両軍の争いには留まらなかった。

文明3年(1471年)、西軍に属する美濃守護・土岐成頼の守護代であり、当代屈指の驍将と謳われた斎藤妙椿が、同じく西軍方の京極高清と共に飛騨へ侵攻した 2 。この危機に対し、基綱は単なる武力抵抗ではなく、文化人ならではの外交戦を試みる。彼は、南北朝時代の公家歌人・二条良基が著した『小島のすさみ』という書物を妙椿に贈呈した 2 。この書物は、北朝の天皇が南朝の攻勢を避けて飛騨の小島行宮に滞在した際の記録であり、これを贈ることで、天皇家に奉仕する者としての矜持を示し、妙椿に東軍への協力を暗に働きかけたのである。

しかし、妙椿はそれを上回る老獪さを見せた。彼は基綱の和歌の師である飛鳥井雅親の名を引き合いに出し、「師匠も心配しているだろうから」と、基綱に軍事行動の自重を促す書状を送り返した 2 。これは、基綱の文化人としての立場を逆手に取り、その行動を封じ込めようとする高度な政治的駆け引きであった。

結局、基綱は妙椿と結んだ西軍方の京極氏、そして一族内のライバルである小島家の当主・小島勝言の連合軍によって、一時的に飛騨から追放されるという苦杯をなめる 2 。彼の敗北は、飛騨国司家の内部対立という脆弱性を敵に突かれた結果であった。

飛騨国司家の再統一と領国経営

文明9年(1477年)に応仁・文明の乱が実質的に終結すると、基綱は小島勝言と和睦を果たし、上洛する 2 。ここで彼に好機が訪れる。上洛後まもなく、勝言が急死したのである。基綱はこの機を逃さず、自らの娘を勝言の嫡男・時秀に嫁がせ、その後見人として小島家の所領を事実上、自らの影響下に置くことに成功した 2 。これは、武力だけでなく婚姻政策という公家的な手法を駆使して領地を統合しようとする、彼の優れた政治手腕を示すものである。

また、彼が単に京に留まる名ばかりの国司ではなかったことは、明応8年(1499年)の行動からも明らかである。この年、飛騨が深刻な飢饉に見舞われたことを知った基綱は、後柏原天皇に事情を奏上して許しを得た上で、嫡男の済継(なりつぐ)を伴って任国である飛騨へと下向している 2 。これは、彼が領国の民を治める統治者としての強い責任感を持ち、その務めを果たそうとしていたことの証左である。

「武人」としての側面

公家としての洗練された教養を持つ一方で、基綱は乱世を生き抜くための武勇も兼ね備えていた。そのことを示す有名な逸話が、明応5年(1496年)に起きている。この年の6月27日、京都の自邸に盗賊の一団が押し入った。しかし基綱は臆することなく、自ら太刀を振るい、賊のうち6人ほどを斬り伏せて返り討ちにしたという記録が残っている 2 。

この逸話は、単なる武勇伝として片付けるべきではない。それは、公家大名という彼の立場を象徴する出来事である。伝統的な権威が地に墜ちた戦国初期において、公家が地方領主として生き抜くためには、和歌や古典の教養だけでは不十分であり、自らの手で血を流す覚悟と実力が不可欠であった。基綱の人物像は、単に「歌の上手い大名」というものではなく、和歌を詠む繊細な感性と、敵を斬り捨てる剛胆さを併せ持った、まさに「生き残るために歌も詠み、人も斬った公家大名」と再定義されるべきであろう。彼の生涯は、文化的資本を外交の武器とし、政略結婚で勢力を固め、そして個人の武勇で身を守るという、状況に応じて複数の顔を使い分けるハイブリッドな生存戦略そのものであった。

第三章:文化人としての基綱 ― 宮廷歌壇の中心人物

姉小路基綱の政治的・軍事的活動が、時代の要請に応じた生存戦略であったとすれば、彼の文化活動は、そのアイデンティティの核を成すものであった。彼は応仁の乱で荒廃した京において、宮廷文化の灯を守り続けた中心人物の一人であり、その名声は彼の政治的立場を支える最大の資産となった。

宮廷歌壇での活躍と師友

基綱は若くして和歌に非凡な才能を示し、当代随一の歌人であり歌学の権威であった飛鳥井雅親(あすかい まさちか)に師事した 1 。その実力は公にも認められ、寛正6年(1465年)、将軍足利義政の肝煎りで企画された勅撰和歌集の編纂では、25歳という若さで和歌所寄人(編纂委員)に抜擢される栄誉に浴した 16 。この撰集計画は応仁の乱の勃発により実現しなかったが、彼の歌人としての早熟な才能を物語るものである。

彼の文化人としての活動を語る上で欠かせないのが、当代一流の知識人であり、朝廷の実務を担った公卿・三条西実隆(さんじょうにし さねたか)との深い交友である 2 。実隆が遺した詳細な日記『実隆公記』には、基綱との歌会や書状のやり取りが頻繁に記録されており、二人が歌道を通じて深い信頼関係で結ばれていたことがわかる。例えば、基綱が実隆に宛てた書状には、歌会で詠まれた実隆の歌を「縁起が良い」と丁寧に称賛する内容や、自らの誕生日である9月11日に手紙を送るなど、彼の律儀で誠実な人柄が滲み出ている 14 。

一方で、『実隆公記』は彼の苦悩も伝えている。ある時、基綱は実隆に対し、朝廷の儀式に参列するための正式な装束すら持っておらず、「じれんどのつきたる竹皮冠(粗末な竹の皮で作った冠)」しかないと、その経済的困窮を嘆いている 4 。そして、その窮状を「泥梨(ないり、地獄)にしづみはて」た家の没落と捉え、先祖の恥辱を雪ぎたいという、廷臣としての強い執念を吐露しているのである。この記述は、彼の文化活動が単なる風流な趣味ではなく、家の再興を賭けた必死の営みであったことを示唆している。

著作と能書家としての評価

基綱は多くの優れた作品を後世に残した。家集としては『卑懐集(ひかいしゅう)』や『基綱卿集』などが現存する 1 。特に『卑懐集』には、「袖の色も人はことなる吾亦紅(われもこう) われもかうかれゆく野べに猶やしをれむ」といった、繊細な感性で複雑な恋心を詠んだ歌が収められており、彼の歌人としての高い技量を示している 16 。また、紀行文『春日社参記』や、宮中の仏事を記録した仮名日記『延徳御八講記』なども著しており、その文筆活動は多岐にわたった 1 。

さらに、基綱は和歌だけでなく書道においても、師・雅親の書風を受け継いだ飛鳥井流(栄雅流)の名手として高く評価されていた 1 。その筆致は「リズミカルな筆遣い」と評され、力量が感じられるものであったという 1 。その能書家としての名声は朝廷でも広く知られ、明応4年(1495年)には宗祇らが編纂した連歌集『新撰菟玖波集』の清書(公式な写本を作成する大役)を任されている 2 。また、将軍足利義政が詠んだ和歌百首を清書して巻子に仕立てるなど、当代の最高権力者からもその腕を信頼されていた 14 。

これらの文化活動は、基綱にとって、公家としての自らの存在価値を証明し、朝廷や幕府の有力者との関係を維持するための生命線であった。歌会への出席や重要な書物の清書といった活動は、彼の「姉小路」というブランド価値を飛躍的に高めた。そしてその名声は、飛騨国司としての彼の正統性を補強し、脆弱な政治的・経済的基盤を補って余りある、最大の無形資産となったのである。

第四章:基綱の遺産と姉小路家の行方 ― 栄光から滅亡へ

姉小路基綱が文武両道にわたる活躍で生涯をかけて守り、高めた「姉小路」の名。しかし、その栄光は彼の死後、急速に色褪せ、やがては全く異なる血筋の者にその名を奪われるという皮肉な運命を辿ることになる。ここでは、基綱没後の姉小路氏の変遷を系図で概観し、その衰退と滅亡の過程を追う。

Mermaidによる関係図

1441-1504] H --> I[済継

1470-1518] I --> J[済俊

1506-1527] I --> K[高綱] J --> L[古川家 衰退] E --> M[勝言] M --> N[時秀] H -- 娘を嫁がせる --> N end subgraph S2["在地勢力 → 新・姉小路氏"] O[三木直頼] --> P[三木良頼] P -- 姉小路家の名跡を継承 --> Q[姉小路良頼] Q --> R[姉小路頼綱/三木自綱

1540-1587] R -- 天正13年 金森長近に滅ぼされる --> S[滅亡] end

後継者たちの動向と国司家の衰退

基綱の跡を継いだ嫡男・姉小路済継(なりつぐ)は、父同様に和歌を得意とする文化人であり、公卿として参議にまで昇った 19 。しかし、永正15年(1518年)、任地である飛騨にて48歳(数え年)で急死してしまう 19 。父・基綱が築いた安定を継承し発展させるべき人物の早すぎる死は、古川姉小路家にとって大きな打撃となり、その衰退を決定づけた。済継の死後、飛騨国司家としての姉小路氏の権威と実力は、急速に失墜していく。

一方で、基綱の娘・済子(なりこ/さいし)は宮中に出仕し、天皇の秘書的役割を担う勾当内侍(こうとうのないし)、さらには典侍(てんじ)という高位の女官として活躍した 21 。このことは、基綱の家が彼の死後も宮廷と深い繋がりを保っていたことを示しているが、もはやその権威を飛騨の現地支配に結びつける力は残されていなかった。

三木氏の台頭と名跡の簒奪

基綱・済継という強力な指導者を相次いで失った姉小路氏の権力の空白を突いて台頭したのが、南飛騨の益田郡を本拠とする在地武士の三木(みつき)氏であった 13 。三木直頼の代には、彼らは高山盆地に進出し、姉小路氏や江馬氏といった飛騨の旧来の勢力と関係を結びながら、巧みに影響力を拡大していく。直頼は、姉小路氏がまだ健在であった時期に、すでに自らを「国主」と称して寺社に寄進を行うなど、事実上の飛騨の支配者として振る舞っていた記録が残っている 14 。

そして、直頼の子・三木良頼の代になると、ついに三木氏は衰退した姉小路家の権威を完全に簒奪する。良頼は姉小路家の名跡を継承し、「姉小路良頼」を名乗るに至ったのである 23 。これは、武力によって飛騨国内での実権を掌握した三木氏が、その支配を正当化するために、基綱が築き上げた「国司・姉小路」という権威あるブランドを乗っ取ったことを意味する。ここに、藤原氏の血を引く公家としての姉小路氏は事実上終焉を迎え、武家である三木氏がその名を名乗る新たな「姉小路氏」が誕生した。

戦国大名「姉小路氏」の滅亡

良頼の子・姉小路頼綱(三木自綱)は、近隣の江馬氏を滅ぼすなど、武力によって一時的に飛騨の統一を成し遂げた 25 。しかし、彼の運命は中央政局の激変によって暗転する。天正10年(1582年)の本能寺の変後、頼綱は織田信長の旧臣・佐々成政と結び、天下人への道を歩む羽柴秀吉と敵対する道を選んだ 6 。

これが、彼の命運を尽きさせた。天正13年(1585年)、秀吉の命を受けた部将・金森長近が率いる大軍が飛騨に侵攻(飛騨征伐) 6 。圧倒的な兵力差の前に頼綱は降伏し、京へ護送された。ここに、戦国大名としての「姉小路氏」(実態は三木氏)は滅亡し、飛騨一国は金森長近の所領となったのである 14 。

基綱が生涯をかけて守り、その文化活動によって価値を高めた「姉小路」という家名は、皮肉にもその価値の高さゆえに、実力を持つ在地武士の簒奪の対象となった。そして、その名を継いだ武士が中央の巨大な権力に滅ぼされることで、完全に歴史の表舞台から姿を消した。これは、戦国という時代における「名(権威)」と「実(実力)」の複雑な関係、そして最終的に実力が権威を呑み込んでいく下克上の典型的なプロセスを雄弁に物語っている。

結論

姉小路基綱は、公家の伝統的権威が崩壊し、武力による実力主義が社会を覆い尽くしていく室町後期から戦国初期という時代の転換点において、文武両道の才を駆使して生き抜いた、他に類を見ない人物であった。彼は、荒廃した京の都で宮廷文化の灯を守る洗練された文化人であると同時に、山深い飛騨国を治め、時には自ら太刀を振るって敵と戦う剛毅な地方領主でもあった。この二重のアイデンティティこそが、彼の生涯を特徴づけている。

彼の政治的・軍事的功績、すなわち分裂した一族をまとめ上げ、飛騨国司としての支配を一時的に再建した努力は、彼の死後、後継者の早逝と在地勢力の台頭によって急速に失われた。その意味で、領主としての彼の遺産は永続しなかった。しかし、彼が宮廷歌壇で果たした中心的な役割や、後世に遺した『卑懐集』などの和歌、そして『新撰菟玖波集』の清書に代表される格調高い書といった文化的遺産は、政治的な権勢を超えて、より永続的な価値を持ち続けている。

最終的に、姉小路基綱の生涯は、一個人の力では抗い難い時代の大きなうねりの中で、自らが持つ「公家」と「国司」という二つのアイデンティティを最大の武器として、いかにして家の名誉を維持し、文化を次代に伝えようとしたかの壮絶な記録であると言える。彼の人生の軌跡を丹念に追うことは、戦国時代を単なる「武将たちの物語」という一面的な視点から解放し、公家と武家、中央と地方、そして文化と武力が複雑に交錯する、より多角的で深みのある歴史像を我々に提示してくれるのである。

引用文献

- 姉小路基綱筆短冊 | Keio Object Hub: 慶應義塾のアート&カルチャーを発信するポータルサイト https://objecthub.keio.ac.jp/ja/object/1049

- 姉小路基綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%B6%B1

- 姉小路基綱(あねがこうじ もとつな)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%B6%B1-14358

- 姉小路基綱について https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/689/files/KB0260.pdf

- 姉小路頼綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E9%A0%BC%E7%B6%B1

- 姉小路氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B0%8F

- 姉小路氏(あねがこうじうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B0%8F-26450

- 姉小路家綱(あねがこうじ いえつな)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%AE%B6%E7%B6%B1-1050306

- 姉小路家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%AE%B6

- 【インタビュー】調査・整備・活用賞:飛騨市教育委員会~姉小路氏城跡の国指定史跡認定~ https://shirobito.jp/article/2003

- 君は戦国飛騨を知っているだろうか。鎌倉・室町の名家から戦国、織豊政権を経て、江戸時代の天領まで目まぐるしく入れ替わる土地が、今も懐かしさを留めて進化を続ける飛騨市(岐阜県)で体感できるぞ - エリアLOVE WALKER https://lovewalker.jp/elem/000/004/205/4205684/

- 飛騨国司 姉小路氏解説!|論文を読もう!【オールナイト幕府 103】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CqOUUQCjXVI

- 姉小路氏城館跡と https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/56/56033/132786_1_%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B0%8F%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E3%81%A8%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E3%81%AE%E4%B8%AD%E4%B8%96%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf

- 令和5年度 飛騨市美術館企画展+α - 姉小路氏城館跡と https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/56/56003/132787_1_%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B0%8F%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E3%81%A8%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E3%81%AE%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%B1%95%E7%A4%BA%E5%93%81%E5%9B%B3%E9%8C%B2.pdf

- 【〈飛騨細江を愛した姉小路基綱〉】 - ADEAC https://adeac.jp/takayama-lib/text-list/d100030/ht011040

- 室町時代の和歌に見る「吾亦紅」 - 桜草数寄(Sakuraso House) http://sakuraso.jp/house/modules/engei/index.php/content0651.html

- 《卑懐集》 ひかいしゅう - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/524421

- 今季の画像 - 和歌文学会 http://wakabun.jp/images_past.html

- 姉小路済継 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B8%88%E7%B6%99

- 姉小路済継(あねがこうじ なりつぐ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B8%88%E7%B6%99-14357

- 姉小路済子とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B8%88%E5%AD%90

- 姉小路家御三家衰退とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%AE%B6%E5%BE%A1%E4%B8%89%E5%AE%B6%E8%A1%B0%E9%80%80?dictCode=WKPKM

- 姉小路嗣頼(あねがこうじ つぐより)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%97%A3%E9%A0%BC-1050313

- 姉小路 - 『信長の野望・天道』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/tendou/tendou_data.cgi?equal2=3B00

- 三沢の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%A2%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 金森長近とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91

- 【地味な国盗り物語】三代で飛騨を乗っ取った姉小路頼綱 - ほのぼの日本史 https://hono.jp/muromachi/ane/