姉小路済継

姉小路済継は室町後期~戦国初期の飛騨国司。公卿・文化人・武人として活躍したが、早世により三木氏が台頭、姉小路氏衰退の転換点となった。

戦国乱世に生きた最後の国司:姉小路済継の生涯と飛騨姉小路氏の衰亡

序章:戦国乱世の狭間に立つ国司 ― 姉小路済継とその時代

導入部:時代の転換点

室町幕府の権威が応仁の乱(1467-1477年)を境として大きく揺らぎ、日本各地で守護大名や在地領主が実力で領国を支配する「下剋上」の時代が到来した。姉小路済継(あねがこうじ なりつぐ)が生きたのは、まさにこの旧来の権威と新たな実力が激しく衝突する過渡期であった。中央の権威が地方に及ばず、武力こそが正義と見なされ始めたこの時代において、公家としての格式と在地領主としての武力を併せ持つ存在は、極めて稀有であり、また困難な立場に置かれていた。

飛騨国と姉小路氏の特殊な立場

飛騨姉小路氏は、伊勢の北畠氏、土佐の一条氏と並び「三国司家」と称された特別な家柄であった 1 。彼らは京都の朝廷から正式に任命される地方長官「国司」という公家的な権威(名)と、実際に領国を治める武士としての実力(実)を兼ね備えた、他に類を見ない存在であった。しかし、この二重性は、時代の変化とともに大きな矛盾をはらむことになる。京の公家社会に連なることで得られる格式と文化的な権威は、在地武士層の台頭の前では、時に脆弱な基盤となり得たのである。

本報告書の視点

本報告書では、姉小路済継という一人の人物の生涯を、単なる事実の羅列に留めることなく、「政治家」「武人」「文化人」という三つの側面から立体的に分析する。そして、彼の存在が姉小路氏の歴史、ひいては飛騨国の戦国史においてどのような意味を持ったのかを深く掘り下げていく。済継の生涯を追うことは、伝統的な権威が実力主義の波に呑み込まれていく戦国時代の一断面を、鮮やかに描き出すことに他ならない。

第一章:血脈と官途 ― 京に生きた公卿、姉小路済継

第一節:古河姉小路家の嫡男として

姉小路済継は、文明2年(1470年)、飛騨国司であり、歌人としても高名であった権中納言・姉小路基綱(もとつな)の嫡男として、その生涯の幕を開けた 4 。彼が属した飛騨姉小路氏は、藤原北家小一条流を祖とし、南北朝時代に姉小路家綱が飛騨国司に任じられて以来、同地を支配してきた名門である 1 。

済継が生きた時代、姉小路氏はすでに古河(ふるかわ)、小島(こじま)、向(むかい、後に小鷹利(こたかり)に改姓)の三家に分立していた 6 。このうち、済継が当主を務めた古河家は、一族の宗家として位置づけられ、主に京都で活動していた 6 。この京での生活が、父・基綱と済継の二代にわたる高度な文化的素養を育む背景となった。しかし、この三家分立という状況は、姉小路氏が抱える構造的な弱点でもあった。済継は公卿として高い官位と格式を誇ったが、その権威は飛騨全土に絶対的なものとして及んでいたわけではなく、飛騨の在地に根を張る小島家や向家との間には、常に見えざる緊張関係が存在したと推察される。この一族内部の分裂構造こそが、後に被官であった三木氏に介入の隙を与え、一族の運命を大きく左右する最大の要因となったのである。

第二節:公卿としての道 ― 官位と京での活動

済継の生涯は、公卿としての栄達の道程そのものであった。『系図纂要』などの史料によれば、その官歴は長享2年(1488年)の侍従任官に始まり、その後、正五位下、左近衛少将などを歴任した 5 。そして永正5年(1508年)、従三位に叙せられ、公卿の仲間入りを果たす。翌永正6年(1509年)には国政の中枢を担う参議に任ぜられ、永正9年(1512年)には正三位にまで昇進した 4 。

参議への任官は、済継が単なる地方領主ではなく、名実ともに国家の意思決定に参与する「公卿」であったことを明確に示すものである。これは、姉小路家の格式の高さを当代に示す象徴的な出来事であり、彼の権威の源泉であった。

表1:姉小路済継 官位履歴

|

年代(西暦) |

元号・年月日 |

官位・官職 |

|

|

1488年 |

長享2年4月17日 |

侍従 |

|

|

1489年 |

延徳元年11月26日 |

従五位上 |

|

|

1493年 |

明応2年正月6日 |

正五位下 |

|

|

不詳 |

(明応年間か) |

左近衛少将 |

|

|

1508年 |

永正5年 |

従三位 |

|

|

1509年 |

永正6年 |

参議 |

|

|

1512年 |

永正9年 |

正三位 |

|

|

出典: 4 に基づく。 |

|

|

|

この官歴は、彼が中央政界において着実に地位を固めていったことを示しており、済継の人物像を理解する上で不可欠な要素である。

第三節:家族と血の継承

史料によれば、済継には家督を継いだ嫡男・姉小路済俊(なりとし、1506年生)、その弟とされる姉小路高綱(たかつな、田向重継とも)、そして同じく公卿である中院通胤(なかのいん みちたね)に嫁いだ娘がいたと記録されている 5 。

しかし、この血の継承は、姉小路家にとって時限爆弾とも言うべき危うさをはらんでいた。永正15年(1518年)5月30日、済継は飛騨の地にて48歳で急死する 5 。この突然の死により、家督を継いだ嫡男・済俊は、当時わずか12歳の少年であった 12 。当主の突然の死と、あまりに若い後継者という組み合わせは、姉小路家の権力基盤を根底から揺るがす致命的な事態を招いた。

姉小路済継の死は、単なる当主の代替わりではなかった。それは、古河姉小路家、ひいては飛騨国司姉小路氏の「終わりの始まり」を告げる号砲であったと言える。済継個人の高い権威と政治力によって辛うじて維持されていた飛騨の秩序は、幼い当主の登場によって一気に崩壊へと向かう。済継の死後、家臣であった三木氏の権力が飛躍的に増大し、済俊が若年の当主であった大永年間(1521-1528年)には、姉小路氏は実質的に三木氏の勢力下に置かれることとなる 3 。さらにその済俊も大永7年(1527年)に22歳の若さでこの世を去り 12 、一族はさらなる混乱に陥った。この「済継の死、幼主の継承、権力基盤の弱体化、家臣の台頭」という因果連鎖は、戦国時代に頻発した下剋上の典型的なパターンであり、済継の死が飛騨の歴史における決定的な転換点であったことを示している。

第二章:武人としての顔 ― 飛騨国司の権威と闘争

第一節:北の脅威 ― 木曾谷への侵攻(永正元年)

永正元年(1504年)、姉小路氏は信濃国木曾谷へ侵攻し、当時の木曾氏当主であった木曾義元を討ち取るという軍事的成功を収めている 13 。この時、父・基綱はまだ存命であったが 14 、当時34歳であった済継がこの作戦において主導的な役割を担った可能性は極めて高い。

この軍事行動を実際に遂行したのが、姉小路氏の家臣であった「三木勢」であったという点は、当時の主従関係を考察する上で非常に重要である 13 。ユーザーが事前に知っていた情報にある「三木重綱」という具体的な将帥の名は、現存する一次史料で確認することはできないものの、三木一族が国司の尖兵として忠実に機能していた事実は、この時点での両者の力関係を明確に物語っている。この木曾侵攻は、済継の時代における姉小路氏と三木氏の力関係を示す、いわば「基準点」となる事件である。この時点では、三木氏は国司の命令に従って戦う忠実な家臣であった。この主従関係が、済継の死後、わずか数十年でいかに劇的に逆転したかを考察する上で、この事件は欠かすことのできない出発点となる。

第二節:南の攻防 ― 美濃遠山氏との合戦(永正七年)

済継の武人としての一面をより直接的に示すのが、永正7年(1510年)8月21日の記録である。この日、済継は美濃国恵那郡遠山荘の地頭であった遠山景正の軍勢と、飛騨国内で直接戦闘に及んでいる 5 。

この記録は、済継が京都にいるだけの名目上の国司ではなく、実際に領国の防衛を自ら指揮する「武人」としての側面を強く持っていたことを証明している。彼の人物像を、単なる文化人としてだけでなく、戦国の領主として捉え直す上で重要な証拠と言える。この戦いは、信濃の木曾氏や美濃の遠山氏といった隣接勢力との間で常に発生していた国境紛争の一環と見なすことができる。それは、戦国時代初期の地方領主が置かれていた、絶え間ない軍事的緊張の実態を具体的に示す好例である。

第三節:忍び寄る影 ― 被官・三木氏の台頭

済継の治世下において、三木氏は表向きは忠実な被官の立場にあった。しかし、その内実を見ると、状況はより複雑であった。三木氏は文明3年(1471年)に姉小路氏との武力衝突で敗北を喫して以来 3 、その実力を水面下で着実に蓄えていたと推測される。済継が持つ公卿としての高い権威と、武人としての確かな実績は、この台頭しつつある在地勢力を抑え込む重石の役割を果たしていた。

しかし、この微妙なバランスは、済継の死によって脆くも崩れ去る。前述の通り、若年の済俊が家督を継いだことで生じた権力の空白は、三木氏にとって千載一遇の好機となった。大永元年(1521年)以降の飛騨国内の戦乱を経て、姉小路氏は実質的に三木氏の勢力下に組み込まれていったとされ、かつての主従関係は完全に逆転した 3 。済継の存在がいかに飛騨の安定にとって決定的であったかが、ここでも裏付けられるのである。

第三章:文化人としての輝き ― 和歌の道と京文化の継承者

第一節:「飛騨文学の祖」― 父・基綱からの継承

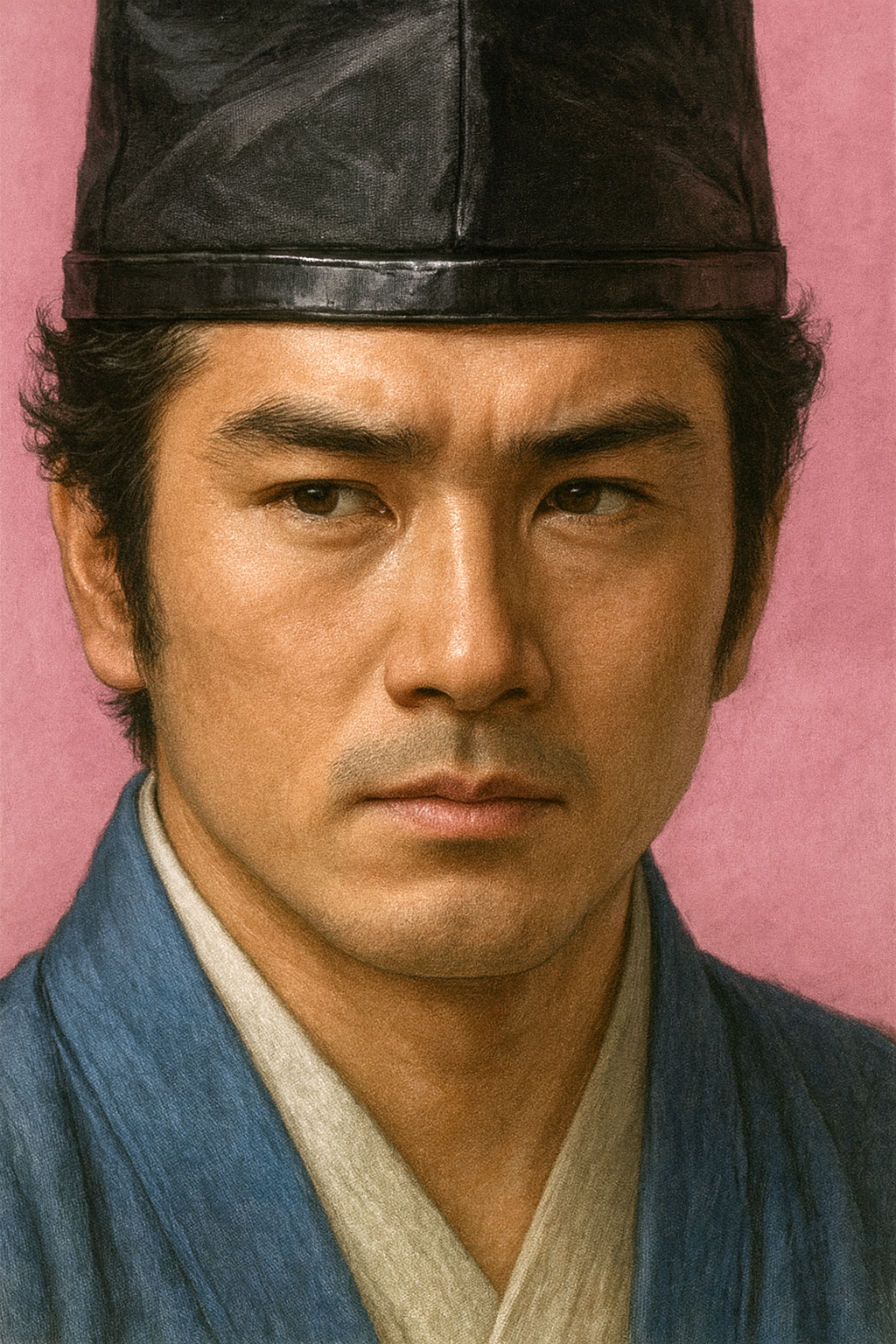

姉小路済継の人物像を語る上で、その卓越した文化的素養は欠かすことができない。父・基綱は、室町幕府8代将軍・足利義政にも重用された当代屈指の歌人であり、文化人であった 15 。済継もその才能と人脈を色濃く受け継ぎ、父子二代にわたって「飛騨文学の祖」と称されている 5 。彼らの文化的な功績は後世まで高く評価され、江戸時代後期には国学者・田中大秀の尽力によって父子の肖像画が制作されるほどであった 15 。この肖像画において、済継が正式な文官の装束で描かれていることは、彼の公家・文化人としての側面が強く意識されていたことを示している 15 。

第二節:京の歌壇との交流

済継が、当代の文化の最高権威の一人であった公卿・三条西実隆(さんじょうにし さねたか)に和歌を学んだという事実は、彼が単なる地方の文化人ではなく、中央の文化ネットワークの中枢に位置していたことを示している 4 。この繋がりは、済継に最新の文化情報と、他の地方領主にはない格別の権威をもたらした。

その文化活動の成果は、今日にも形として残されている。済継自身の家集(個人の和歌集)である『済継卿集』が存在し(ただし、他人の作も混入しているとされる) 4 、彼が書写したと伝わる秀歌撰『九代抄』や、自筆の和歌を記した短冊も現存している 15 。特に『九代抄』は、和歌や連歌を制作する際の手本として編まれたものであり、済継が実作者としても高いレベルにあったことをうかがわせる 18 。これらの貴重な遺品は、彼の深い教養と書への優れた技量を今に伝えている。

第三節:文化という名の権威

済継の卓越した文化的素養は、決して個人的な趣味の領域に留まるものではなかった。公家としての高い教養と、京の文化人たちとの密接な繋がりは、彼の「国司」としての権威を裏付ける、極めて重要な「政治的資本」であった。純粋な武力だけでなく、この文化的な権威があったからこそ、彼は飛騨の支配者として君臨できたのである。

この無形の権威がいかに価値あるものであったかは、後の歴史が逆説的に証明している。武力によって台頭した三木氏は、飛騨の実権を掌握した後、わざわざ姉小路の「名跡」を継承し、朝廷や幕府に働きかけて官位を得ようと奔走した 19 。これは、武力だけでは得られない「正統性」を、かつての主君であった姉小路氏が体現していた文化的な権威に求めたことに他ならない。三木氏の行動は、済継が持っていた文化的資本の政治的価値を、何よりも雄弁に物語っている。

第四章:歴史的文脈の中の姉小路済継 ― 衰亡への序曲

第一節:姉小路三家の力学

姉小路済継の生涯と、その後の飛騨国の動乱を理解するためには、姉小路一族の内部構造と、そこに食い込んだ三木氏の関係性を把握することが不可欠である。

表2:姉小路氏 略系図(済継周辺)

姉小路氏(藤原北家小一条流)

|

┌───────────┴──────────┐

古河家 小島家 向家(小鷹利家)

(京都拠点・宗家) (飛騨在地) (飛騨在地)

|

姉小路基綱 (1442-1504)

|

姉小路済継 (1470-1518) =====【被官】三木氏

| |

├─ 姉小路済俊 (1506-1527) 三木直頼

| (12歳で家督継承、22歳で早世) |

| 三木良頼(姉小路嗣頼)

├─ 姉小路高綱 (? - 1576?) |

| (済俊の死後、家督を継ぐも衰退) |

└─ 娘 (中院通胤室) 三木自綱(姉小路頼綱)

(姉小路氏の名跡を簒奪)

出典: 5 などの情報に基づき作成。

この系図が示すように、済継の治世において、京都を拠点とする格式高い古河家と、飛騨に根を張る在地領主の小島・向家との間には、協力と緊張が混在した微妙な関係があったと推測される。済継個人の政治力と、京文化に裏打ちされた権威が、この不安定なバランスを保つための重石となっていた。しかし、その重石が失われた時、一族の内部対立は激化し、外部勢力である三木氏の介入を許すことになる。

第二節:済継の死と権力の移譲

済継の死(1518年)から、その子・済俊の早世(1527年)に至るわずか10年ほどの期間が、古河姉小路家の権威が完全に失墜し、三木氏が飛騨の実権を掌握する決定的な時期であった 3 。

三木氏による権力掌握は、単純な軍事征服ではなかった。それは、姉小路三家の内紛に乗じ、小島家と同盟を結ぶ一方で古河家や向家を攻撃するなど 19 、巧みな政治工作を伴うものであった。そして最終的には、朝廷への働きかけを通じて姉小路氏の「名跡」と「国司」の称号を自らのものとする「簒奪」という、より政治的で複雑なプロセスを経て達成された 19 。この一連の動きは、絶対的な権威であった済継の死によって権力の空白が生じたからこそ、初めて可能になったのである。済継の死は、飛騨における権力構造の再編を促す、まさにパンドラの箱を開ける行為であった。

結論:姉小路済継の歴史的評価

姉小路済継は、室町時代的な公家文化の価値観と、戦国時代的な武家社会の価値観が交錯する「時代の過渡期」を象徴する人物であった。彼は、伝統的な権威(官位と文化)と、現実的な武力(領国経営と軍事指揮)を兼ね備えた、事実上最後の「飛騨国司」と言える。京の公卿として高い官位に上り詰め、当代一流の文化人として歌壇で活躍する一方で、飛騨の領主として国境を守るために自ら戦陣に立ったその姿は、中世から近世へと移行する時代の複雑さを体現している。

彼の生涯と、あまりにも早すぎる死は、名門国司家が在地武士層に実権を奪われていく「下剋上」という戦国時代の大きな潮流を、飛騨国という一つの地域で体現した事例の前史として、極めて重要な意味を持つ。済継の死は、飛騨における旧秩序の崩壊と、三木氏に代表される新たな実力主義の時代の到来を告げる分水嶺であった。

しかし、彼の遺したものは、単なる衰亡の物語だけではない。父・基綱とともに築いた文化的な功績は「飛騨文学の祖」として後世に語り継がれ、その遺墨は今なお大切に保存されている 5 。そして、彼ら姉小路一族が築き、治めた城館群は、近年の調査によってその歴史的価値が再評価され、国史跡「姉小路氏城跡」として指定された 22 。武力によってその血統は歴史の表舞台から姿を消したものの、姉小路済継が飛騨の地に遺した文化的・歴史的な足跡は、時代を超えて静かな輝きを放ち続けているのである。

引用文献

- 姉小路氏(あねがこうじうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B0%8F-26450

- 戦国大名03C 土佐一条家と飛騨姉小路家【研究者と学ぶ日本史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vul-uzK5TwA

- する情報を積極的に収集しようとしていた一面がある。特に越後国 - 新潟産業大学リポジトリ https://nsu.repo.nii.ac.jp/record/45/files/KJ00000199866.pdf

- 姉小路済継(あねがこうじ なりつぐ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B8%88%E7%B6%99-14357

- 姉小路済継 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B8%88%E7%B6%99

- 姉小路氏城館跡と https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/56/56033/132786_1_%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B0%8F%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E3%81%A8%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E3%81%AE%E4%B8%AD%E4%B8%96%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf

- 武家家伝_姉小路氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/aneko_k.html

- 姉小路家綱(あねがこうじ いえつな)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%AE%B6%E7%B6%B1-1050306

- 姉小路家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%AE%B6

- 武家家伝_姉小路氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/aneko_k.html

- 2月11日放送分 「飛騨の小さな豪族達」1 - 飛騨の歴史再発見! https://hidasaihakken.hida-ch.com/e37939.html

- 姉小路済俊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B8%88%E4%BF%8A

- 木曽町散策ルート 歴史の遺跡巡り https://www.town-kiso.com/manabu/rekishi/100340/100991/

- 12月16日放送分_姉小路基綱の死因について - 飛騨の歴史再発見! https://hidasaihakken.hida-ch.com/e399863.html

- 令和5年度 飛騨市美術館企画展+α - 姉小路氏城館跡と https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/56/56003/132787_1_%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E6%B0%8F%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E3%81%A8%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E3%81%AE%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%B1%95%E7%A4%BA%E5%93%81%E5%9B%B3%E9%8C%B2.pdf

- 姉小路基綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E7%B6%B1

- 姉小路基綱 千人万首 https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mototuna.html

- 伝姉小路済継筆『九代抄』|貴重書ギャラリー - 甲南女子学園 https://gakuen.konan-wu.ac.jp/gallery/rarebook/kudaisho.html

- 【地味な国盗り物語】三代で飛騨を乗っ取った姉小路頼綱 - ほのぼの日本史 https://hono.jp/muromachi/ane/

- 姉小路頼綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E9%A0%BC%E7%B6%B1

- 姉小路頼綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E9%A0%BC%E7%B6%B1

- 飛騨市教育委員会(姉小路氏城館跡の国史跡認定)が日本城郭協会大賞(調査・整備・活用賞)を受賞! https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/32/61412.html

- 国史跡・姉小路氏城跡へようこそ!~飛騨市が「山城ガイド」認定 https://www.city.hida.gifu.jp/site/koho/2025-06-28-2.html

- 【岐阜県飛騨市】国史跡指定!!戦国時代の城郭の変遷が色濃く残る飛騨の城跡群 - PR TIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000120394.html