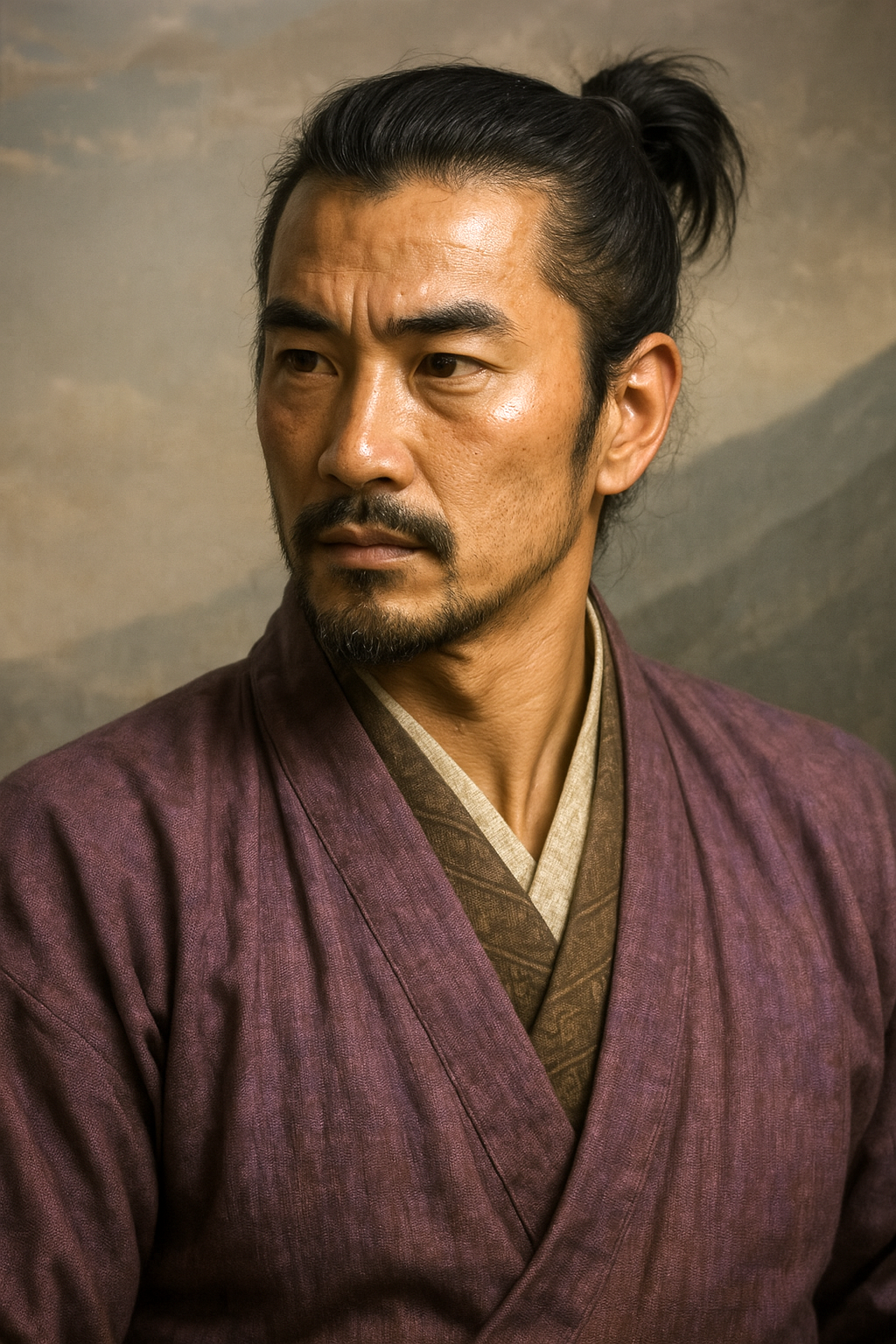

宇多頼忠

宇多頼忠は石田三成の義父。兄の失脚で尾藤姓を捨て宇多姓に改名。秀長・秀吉に仕え大名に。関ヶ原で佐和山城に籠城し自害。豊臣政権の興亡と一族の悲劇を映す。

乱世の影に生きた老将 ― 宇多頼忠の生涯に関する総合的研究報告

第一章:序論 ― 石田三成の義父、宇多頼忠という武将

戦国時代の終焉を告げる関ヶ原の戦いにおいて、西軍を率いた石田三成。その義父として、また豊臣秀吉に仕え大和・河内両国に一万三千石を領した大名として、宇多頼忠(うだ よりただ)の名は歴史に刻まれている。彼の生涯は、三成の居城であった佐和山城に籠城し、落城と共に自害するという悲劇的な結末で知られる 1 。

しかし、この「石田三成の義父」「佐和山城で自害した老将」という断片的な情報は、彼の複雑で波乱に満ちた生涯の全貌を語るにはあまりにも不十分である。彼の人生は、豊臣政権の成立から発展、そして崩壊に至る激動の時代を映し出す鏡であり、そこに翻弄された一族の物語が凝縮されている。

本報告書は、宇多頼忠という一人の武将の生涯を徹底的に掘り下げることを目的とする。その調査は、以下の問いを軸に進められる。

- 彼はなぜ、生まれ持った「尾藤」という姓を捨て、「宇多」を名乗るに至ったのか。その改姓に秘められた政治的意図とは何か。

- 豊臣秀吉の弟・秀長の家臣団の中で、彼はどのような役割を担い、いかにしてその地位を築き上げたのか。

- 石田三成、真田昌幸、石川頼明といった人物と結んだ姻戚関係の網の目は、豊臣政権下でどのような意味を持ち、彼の運命にいかなる影響を与えたのか。

- そして、佐和山城で迎えた彼の最期は、単なる敗者の死として片付けられるべきものなのか。そこに込められた武将としての矜持とは何か。

これらの問いを解き明かすことで、歴史の主役たちの影に隠れがちな一人の武将の実像に迫り、戦国末期の社会と権力構造をより深く理解するための一助としたい。

第二章:出自の謎 ― 尾藤一族からの離脱と「宇多」姓の由来

宇多頼忠の生涯を理解する上で、彼が人生の後半において「尾藤(びとう)」という本来の姓を捨て、「宇多」を名乗るようになった経緯は、避けて通れない重要な転換点である。この改姓は、彼のアイデンティティと政治的立場を根底から揺るがした一族の悲劇に深く関わっている。

第一節:尾藤氏の出自と流転

通説において、頼忠は尾藤知宣(とも宣)の舎弟とされ、その父は尾藤重吉(源内)であると考えられている 1 。ただし、一部の系図に頼忠の名が記されていないことから、甥や従兄弟といった近親者である可能性も指摘される 1 。

歴史研究家である白川亨の説によれば、尾藤氏は信濃国中野牧を拠点とした武士団の家系であり、戦国時代後期には深志(現在の松本市)を本拠とする小笠原氏の属将であった 1 。しかし、天文22年(1553年)、主君である小笠原長時が武田信玄との戦いに敗れ信濃を追われると、尾藤一族もまた故郷を離れることを余儀なくされた。父・重吉らは、今川義元の勢力下にあった遠江国引佐郡へと移り住んだ 1 。頼忠の青年期は、主家の没落と一族の流浪という、戦国武士が直面した典型的な苦難の中にあったのである。

永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで今川義元が討死すると、一族の運命は再び分かれる。父・重吉と長兄・重房は尾張国へ移り、織田家家臣の森可成に仕えたが、元亀元年(1570年)に近江坂本での戦いで可成と共に討ち死にした 2 。一方で頼忠は遠江国に留まり、やがて同地の国衆と共に武田氏の支配下に入った 1 。兄たちが織田方、頼忠が武田方と、一族が異なる勢力に属する状況は、いずれかが生き残るための戦略であった可能性も考えられるが、この時期に彼のキャリアが兄たちとは異なる道を歩み始めたことは確かである。

第二節:兄・尾藤知宣の栄光と失脚

頼忠が歴史の表舞台に登場するきっかけは、兄・尾藤知宣の存在なくしては語れない。知宣は早くから羽柴秀吉に仕え、精鋭部隊である黄母衣衆(くろほろしゅう)に列せられるなど、秀吉子飼いの武将として重用されていた 1 。天正4年(1576年)、遠江を離れた頼忠は、この兄を頼って近江長浜城へ赴き、秀吉の弟である羽柴秀長の配下となった 1 。当初、頼忠のキャリアは、兄の威光と人脈に大きく依存していた。

しかし、その兄が頼忠の運命を暗転させる。天正15年(1587年)の九州征伐における根白坂(ねじろざか)の戦いがその舞台であった。軍監(いくさめつけ)の任にあった知宣は、島津軍の猛攻を受け窮地に陥った宮部継潤の部隊に対し、救援を送ることに慎重な姿勢を示した 3 。ところが、秀長の家臣であった藤堂高虎らが独断で救援に駆けつけ、奮戦の末に戦況を覆し大勝利を収めた 5 。この結果、知宣の判断ミスは際立ち、秀吉の激しい怒りを買うこととなる。

この失態により、知宣は所領を没収され改易・追放の処分を受け、さらに後年の小田原征伐の折に秀吉の命により斬殺されるという、悲劇的な末路を辿った 1 。兄の劇的な失脚と死は、頼忠の人生を根底から揺るがす大事件であった。これは単なる一族の不祥事ではない。一度の失敗が命取りになる豊臣政権の非情さと、功績と失態に対する峻烈な評価を象徴する出来事であり、この事件がなければ頼忠が「宇多」を名乗ることはなかったであろう。兄の死は、頼忠に一族との「決別」と自己の「再構築」を強いたのである。

第三節:「宇多」姓の起源 ― 政治的再出発の象徴

兄・知宣の死後、頼忠は「宇多」へと改姓する 7 。ただし、これは晩年に近い時期のことであり、彼の生涯のほとんどは「尾藤下野守」などを称していた 1 。

この「宇多」という姓の由来について、白川亨は、頼忠が遠江にいた時代に迎えた妻が、宇多源氏佐々木氏の流れを汲むとされる松下氏の出自であり、その妻の姓を名乗ったのではないかと推測している 1 。頼忠の知行地には大和国も含まれていたが、古代より薬猟の地として知られ 8 、神武東征の伝承も残る大和国宇陀郡(うだぐん)との直接的な関係を示す史料は見当たらない 9 。豊臣政権下で宇陀の地を治めたのは伊藤義之や多賀秀種といった武将であり、頼忠がこの地の領主であった記録はない 9 。

これらの事実から、頼忠の改姓は、不名誉な「尾藤」の名を捨てるという消極的な行為に留まらない、極めて戦略的な行動であったと推察される。第一に、秀吉によって誅殺された兄の一族との血縁的・政治的な断絶を内外に示すこと。第二に、妻の姓を借りることで、汚名から切り離された新たなアイデンティティを構築すること。この二重の意図を持つ改姓は、戦国武将が自らの存在を政治的に「再定義」する一例として非常に興味深い。

表1:宇多頼忠 年表(推定を含む)

|

生年 |

西暦 |

和暦 |

出来事 |

関連史料・情報源 |

|

不詳 |

- |

- |

尾藤重吉の子として生まれる。通称は二郎三郎。 |

1 |

|

不詳 |

1576年 |

天正4年 |

兄・尾藤知宣を頼り、羽柴秀長の配下となる。 |

1 |

|

不詳 |

1577年 |

天正5年 |

『竹生島奉加帳』に「尾藤二郎三郎」として寄進の記録が残る。 |

1 |

|

不詳 |

1578-79年頃 |

天正6-7年頃 |

娘の皎月院が石田三成に嫁ぐ。 |

1 |

|

不詳 |

1585年 |

天正13年 |

主君・秀長が大和郡山城主となり、これに従う。家老職を務める。 |

1 |

|

不詳 |

1587年 |

天正15年 |

兄・知宣が根白坂の戦での失態により改易される。 |

1 |

|

不詳 |

1590年 |

天正18年 |

兄・知宣が小田原征伐の際に斬殺される。この後、頼忠は「宇多」に改姓。 |

1 |

|

不詳 |

1595年 |

文禄4年 |

秀長の養子・秀保の死により大和豊臣家が断絶。秀吉の直臣となる。 |

1 |

|

不詳 |

1595年以降 |

文禄4年以降 |

大和・河内両国内で一万三千石を領する大名となる。 |

1 |

|

不詳 |

1598年 |

慶長3年 |

慶長の役に関連し、秀吉の親征計画で先発隊の一員に選ばれる(出征は中止)。 |

1 |

|

1600年 |

1600年 |

慶長5年 |

9月17日、関ヶ原合戦後、佐和山城の戦いで敗北し、子・頼重と共に自害する。 |

1 |

第三章:豊臣家臣としての階梯 ― 秀長配下から直臣大名へ

兄の悲劇という逆境を乗り越え、頼忠は豊臣政権内部で着実にその地位を築いていく。特に、政権の重鎮であった豊臣秀長の腹心としての働きは、彼の能力と信頼性を物語る上で欠かせない。

第一節:豊臣秀長の腹心として

頼忠が秀長の配下となった初期の動向を示す貴重な史料として、天正5年(1577年)付の『竹生島奉加帳』が挙げられる。ここには「尾藤二郎三郎」として彼の名が記されており、兄・知宣と同額の銭二百文を宝厳寺に寄進している 1 。この事実は、彼が秀長の家臣となって間もない時期から、すでに兄と同等の存在として扱われていた可能性を示唆している。

天正13年(1585年)、秀吉が関白に就任し、秀長が大和・和泉・紀伊などを領する百万石の大名として大和郡山城に入ると、頼忠もこれに従った 1 。秀長は温厚篤実な人柄で知られ、兄・秀吉の天下統一事業を内政・外交の両面から支えた、政権の「内」を固める極めて重要な人物であった。その秀長の家臣団において、頼忠は家老として、築城の名手として名高い藤堂高虎に次ぐ地位を占めていたとされる 1 。これは、頼忠が単なる武辺者ではなく、統治、交渉、兵站管理といった実務に長けた有能な文治派官僚であったことを強く示唆している。彼が秀長の右腕として政権運営を支えたこの時期の経験が、後に彼を大名へと押し上げる礎となったのである。

第二節:主家の断絶と秀吉直臣への道

順調にキャリアを重ねていた頼忠であったが、再び大きな危機が訪れる。天正19年(1591年)に主君・秀長が病死し、その養子として後を継いだ豊臣秀保も文禄4年(1595年)にわずか17歳で早世したため、大和豊臣家は断絶してしまった 1 。主家の断絶は、家臣にとって自らの失職を意味する最大の危機である。

しかし、頼忠はこの危機を見事に乗り越える。秀吉は、亡き弟が育て上げた有能な家臣団を解体することなく、自らの政権に組み込むことで統治能力の維持・強化を図った。その中で頼忠は、秀長・秀保に仕えていた時期の働きを高く評価され、秀吉の直臣として召し出されたのである。そして、大和国と河内国内に合わせて一万三千石の所領を与えられ、大名へと昇格した 1 。この抜擢は、頼忠の忠誠心と実務能力が秀吉本人にも認められていたことの何よりの証左であり、彼のキャリアの頂点を示す出来事であった。

第三節:大名としての活動

大名となった後の頼忠の具体的な治績に関する記録は乏しいが、豊臣政権末期においても彼が重要な役割を期待されていたことが窺える逸話が残っている。慶長3年(1598年)、朝鮮出兵(慶長の役)において蔚山城が明・朝鮮軍に包囲され危機に陥ったとの報が届くと、秀吉は自ら朝鮮へ渡る親征を計画した。その際、頼忠は毛利輝元や増田長盛といった大物大名と共に、先発隊の一員として選ばれている 1 。

結局、秀吉の死と蔚山城の戦いでの勝利の報により、この出征は中止となったため、頼忠が渡海することはなかった。しかし、この人選は、彼が単なる内政官僚としてだけでなく、軍事行動における指揮官としても豊臣政権から信頼されていたことを示している。

第四章:張り巡らされた姻戚関係 ― 石田・真田・大谷家との絆

頼忠の生涯を理解する上で、彼が築き上げた婚姻によるネットワークの分析は不可欠である。それは彼の政治的立場を強化する重要な手段であったと同時に、最終的に彼と一族を破滅へと導く決定的な要因ともなった。

表2:宇多頼忠の家族・姻戚関係

|

関係 |

氏名 |

続柄・役職 |

婚姻関係 |

関ヶ原での動向・末路 |

|

本人 |

宇多頼忠 |

尾藤頼忠、下野守 |

- |

西軍。佐和山城で自害。 |

|

子 |

宇多頼重 |

河内守 |

- |

西軍。父と共に佐和山城で自害 15 。 |

|

娘 |

皎月院 |

- |

石田三成 正室 |

西軍。夫・三成は処刑。本人は佐和山城で自害 14 。 |

|

娘 |

山手殿(寒松院) |

(異説あり) |

真田昌幸 正室 |

西軍方の人質となるも保護される。夫・昌幸は九度山へ配流 17 。 |

|

娘 |

芳園院 |

- |

石川頼明 正室 |

夫・頼明は西軍に参加し切腹。本人は寛永9年(1632年)まで存命 18 。 |

|

甥 |

石田頼次 |

尾藤知宣の嫡男、石田正継の養子 |

真田昌幸の娘と結婚 |

関ヶ原後は尾藤姓に戻り寺沢家に仕え存続 1 。 |

第一節:石田三成の義父として

頼忠の姻戚関係で最も著名なのが、石田三成との関係である。天正6年から7年頃(1578-79年)、頼忠の娘・皎月院(こうげついん)が三成に嫁いだ 1 。当時、三成はまだ19歳か20歳の若さであり、秀吉の下で頭角を現し始めた頃であった 13 。

この早期の婚姻は、両者の主君であった豊臣秀長が斡旋した可能性が高いと指摘されている 13 。秀長が、自らの有能な家臣である頼忠と、将来を嘱望される若き官僚である三成とを結びつけることで、豊臣政権内に自身の派閥を形成・強化しようとした深謀遠慮の現れと見ることができる。したがって、頼忠と三成の関係は、単なる舅と婿という個人的な間柄を超え、秀長を中心とした政治的ネットワークの一環として始まったのである。秀長の死後、この強固な結びつきが、頼忠が三成派の重鎮と見なされる決定的な要因となった。

第二節:真田昌幸正室・山手殿の実父説の検証

従来、真田昌幸の正室であり、信之・信繁(幸村)兄弟の母である山手殿(やまのてどの、後の寒松院)は、宇多頼忠の娘であるという説が通説として広く扱われてきた 2 。この説が事実であれば、石田家、真田家、そして真田信繁に娘を嫁がせた大谷吉継の三家は、頼忠を介して巨大な姻戚関係で結ばれることになる 7 。

しかし、この説には確たる一次史料が存在せず、近年ではその信憑性が疑問視されている 2 。特に、婚姻が成立したとされる時期の真田昌幸の身分(武田家の一家臣に過ぎない)と、頼忠の主家である豊臣家との関係性を考えると、上級公家である菊亭晴季の娘説と同様に、身分不相応で不自然であるという指摘がなされている 17 。したがって、本報告書では、この説はあくまで「有力な通説であったが、現在は確証に欠ける異説の一つ」として扱うのが妥当である。この説の真偽は、頼忠の政治的影響力の範囲を測る上で重要な論点であり続けている。

第三節:悲運の娘婿・石川頼明

頼忠にはもう一人、関ヶ原の悲劇を共有した娘婿がいた。別の娘である芳園院(ほうえんいん)は、豊臣秀吉の家臣であった石川頼明(よりあき、初名は一宗)に嫁いでいる 2 。

石川頼明もまた、関ヶ原の戦役では西軍に与し、伏見城攻めや大津城攻めに参加した。しかし、本戦での敗北を知り、脇坂安治を通じて東軍に降伏したものの許されず、慶長5年(1600年)10月7日に切腹を命じられた 18 。頼忠の二人の娘婿(三成と頼明)が、共に西軍の主要人物として戦い、敗死しているという事実は、頼忠の一族が完全に「反徳川」の運命共同体であったことを示している。頼忠が築いた婚姻戦略は、豊臣政権が盤石であった時代には一族の地位を安定させる強力な武器であったが、政権が分裂し徳川家康が台頭した際には、一族全体を破滅に導く「諸刃の剣」となったのである。

第五章:関ヶ原、そして最期 ― 佐和山城に散った生涯

豊臣秀吉の死後、政権内の対立が激化し、ついに慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが勃発する。宇多頼忠の生涯もまた、この天下分け目の戦いの中で、その終着点を迎えることとなる。

第一節:佐和山城の留守居

関ヶ原合戦に際し、石田三成は主力を率いて美濃国大垣城へと向かった。その際、本拠地である近江佐和山城の守りを、父・石田正継、兄・正澄らと共に宇多頼忠に託した 1 。佐和山城は、三成の家族が暮らし、その財産が蓄えられた豊臣政権下でも屈指の堅城であり、西軍にとって最重要拠点の一つであった。

当時、頼忠はかなりの高齢であったと推測されるが、その彼が城の守備を任されたという事実は、娘婿である三成からの絶大な信頼の証に他ならない。それは単なる義理の父という関係を超えた、政治的・軍事的なパートナーとしての固い絆を示している。頼忠は、老骨に鞭打ち、一族の命運を懸けてこの大任を引き受けたのである。

第二節:佐和山城の攻防と落城

9月15日、関ヶ原の本戦は、小早川秀秋の裏切りなどにより、わずか一日で西軍の壊滅的な敗北に終わった。その報が届くと、小早川秀秋、田中吉政、脇坂安治といった東軍に寝返った諸将の軍勢が、すぐさま佐和山城に殺到した 14 。

城内では、石田正継を総大将に、正澄、宇多頼忠、そして頼忠の子である宇多頼重ら、約2,800の兵が籠城し、徹底抗戦の構えを見せた 14 。しかし、東軍の猛攻の前に城の各所が破られ、追い詰められていく。一説には、東軍との間で和睦交渉が行われたものの、事情を知らない田中吉政の部隊が攻撃を再開したことで交渉は破綻。「謀られた」と悟った城兵は、名誉ある死を選ぶことを決意したとされる 16 。この落城の経緯に見られる混乱は、関ヶ原合戦後の東軍内部の統制が必ずしも完全ではなかったことを示唆している。

第三節:父子、壮絶な自害

9月17日、ついに天守に火が放たれ、落城が決定的となった。城の中枢部において、石田正継・正澄の父子、そして宇多頼忠と息子の宇多頼重は、もはやこれまでと覚悟を決め、自害して果てた 14 。

その壮絶な最期を物語る、象徴的な記録が残されている。頼忠と頼重の介錯は、彼らの親族であった尾藤善四郎が務めたという 1 。頼忠は、兄の失脚後、一族の汚名から逃れるために「尾藤」の名を捨て、「宇多」として生きてきた。しかし、その人生の最期の瞬間、彼を来世へと送る大役を果たしたのは、皮肉にも「尾藤」の血を引く者であった。これは、彼が捨てたはずの過去、すなわち尾藤一族としての絆が、死の淵において再び現れたと解釈することもできる。彼の死は、豊臣家臣としての忠義の完遂であると同時に、流転の末に迎えた尾藤一族の一員の、壮絶な最期でもあった。

第六章:宇多頼忠の子孫と後世への影響

宇多頼忠の死後、彼の一族や記憶は、歴史の勝者によってどのように扱われたのか。彼の存在は、その最期と共に、歴史の表舞台から意図的に消し去られた側面が強い。

第一節:歴史の奔流に消えた子ら

頼忠の直系の男子は、佐和山城で共に自害した息子の宇多頼重をもって絶えたと考えられる 15 。白川亨の説では、為勝(尊舜)という子がいたともされるが、その後の消息は不明である 2 。

一方で、頼忠の甥にあたる人物は、過酷な運命を生き延びている。かつて頼忠の兄・知宣の嫡男であった尾藤宗左衛門は、父の死後、石田三成の父・正継に保護され、その養子となって「石田頼次」と名乗っていた 1 。彼は関ヶ原合戦後、再び旧姓の「尾藤」に戻り、肥前唐津藩主の寺沢堅高に仕えることで家名を存続させたとされる 1 。敗者となった一族が、縁故を頼り、あるいは姓を変えて身を隠しながら、新たな主君を見つけて生き延びていくという、戦国時代の厳しい現実がここにも見て取れる。

第二節:不在の墓所と消された記憶

宇多頼忠の確たる墓所は、現在確認されていない。彼が命を落とした佐和山城は、関ヶ原の戦いの功績により同地を与えられた井伊直政(後にその子・直継)によって、徹底的に破壊された 19 。そして、その石垣や建材の多くは、新たに築かれる彦根城の資材として転用されたという 20 。

この徹底した破壊は、単なる資材の再利用に留まらない。新時代の支配者となった徳川家と井伊氏による、石田三成の記憶、ひいては西軍の拠点であった佐和山の存在そのものを抹消しようとする、意図的な政治的行為であった。この文脈において、頼忠をはじめとする佐和山城の守将たちの墓や慰霊碑が建立されなかった(あるいは建立されても破壊された)ことは、必然的な帰結であったと言える。彼らの記憶は、城の物理的な消滅と共に、公式の歴史から意図的に葬り去られたのである。

第三節:歪められた伝承

確たる史実や墓所が失われる一方で、彦根の城下町には頼忠に関する奇妙な伝承が残されている。彦根市元町(旧柳町)には、頼忠の妻にまつわる暗い言い伝えがある。それによれば、頼忠の妻は美貌で知られたが、三成の家臣と恋仲になった。それを知った頼忠は激怒して妻を斬り殺し、その地に柳の木を植えたという 21 。

英雄的な最期を遂げた武将の記憶が、家庭内の悲劇というゴシップ的なローカルな伝説に置き換えられてしまった。このような記憶の変容は、歴史的人物の公式な記録が失われた際に、その空白を埋めるように民衆の間で物語が形を変えて生き続ける一つのパターンである。頼忠の「不在の墓所」と「歪められた伝承」は、歴史の敗者が辿る運命を象徴している。

第七章:総論 ― 乱世を生き抜いた老将の実像

宇多頼忠の生涯を辿る旅は、彼が単なる「石田三成の義父」という記号的な存在ではないことを我々に教えてくれる。一族の流転、主君への忠誠、政略結婚、そして壮絶な最期。彼の人生は、戦国末期から安土桃山時代を生きた武将の生き様を凝縮したものであった。

彼は、豊臣秀長の政権運営を支えた有能な官僚であり、主家の断絶という危機を乗り越えて一万三千石の大名にまで上り詰めた、確かな実績を持つ人物であった。彼が築いた婚姻のネットワークは、豊臣政権下では一族の安泰を約束するものであったが、時代の転換点においては、一族全体を破滅へと導く鎖ともなった。

彼の人生は、豊臣政権という巨大なシステムの中で、個人の能力と一族のネットワークを駆使して地位を築き、そして政権の崩壊と共に一族もろとも滅び去った、数多の武将たちの典型例と言える。宇多頼忠の物語を深く掘り下げることは、関ヶ原という時代の転換点を、敗者の側から、より人間的なスケールで理解することに繋がる。彼の生涯は、華々しい英雄譚の影に隠された、無数の「声なき者たち」の歴史の一端を、現代に生きる我々に静かに伝えてくれるのである。

引用文献

- 宇多頼忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%A4%9A%E9%A0%BC%E5%BF%A0

- 宇多頼忠とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%87%E5%A4%9A%E9%A0%BC%E5%BF%A0

- 【歴史の話をしよう】秀吉の改易・2 http://naraku.or-hell.com/Entry/392/

- 影ノナイ割リ当テ | 名古屋おもてなし武将隊オフィシャルブログ https://ameblo.jp/busho-tai/entry-11179442234.html

- 尾藤知宣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E8%97%A4%E7%9F%A5%E5%AE%A3

- 藤堂高虎は何をした人?「築城名人はキャリアも積み重ねて転職するたび出世した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/takatora-todo

- 石田三成の実像3555 三成の義父の兄は秀吉によって成敗・その子は石田家の養子に 奈良探訪 久しぶりの郡山城跡めぐり5 追手門 - 関ヶ原の残党、石田世一(久富利行)の文学館 https://ishi1600hisa.seesaa.net/article/500680565.html

- はじまりは奈良!日本文化に出会う旅|奈良県観光[公式サイト] あをによし なら旅ネット|山の辺・飛鳥・橿原・宇陀エリア|モデルコース - 奈良県ビジターズビューロー http://yamatoji.nara-kankou.or.jp/18course/05history-journey/03east_area/i2leo96cy0/1day/

- 宇陀の歴史 - うだ探訪ナビ https://www.uda-kankou.jp/rekishi

- 宇陀(奈良県宇陀市) - すさまじきもの ~歌枕 探訪~ http://saigyo.sakura.ne.jp/uda.html

- 宇陀市の歴史 - 宇陀市公式ホームページ(文化財課) https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/41/1068.html

- 史跡 宇陀松山城跡 | 奈良県歴史文化資源データベース https://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/bunkashigen/main01203.html

- 石田三成の実像3554 秀長が三成の結婚を斡旋・三成の義父は秀長の家臣 奈良探訪 久しぶりの郡山城跡めぐり4 久護門跡を経て常磐曲輪跡へ・一角に城址会館 - 関ヶ原の残党、石田世一(久富利行)の文学館 https://ishi1600hisa.seesaa.net/article/500672899.html

- 佐和山城 - 滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/2042770.pdf

- 宇多頼重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%A4%9A%E9%A0%BC%E9%87%8D

- 佐和山城の戦い古戦場:滋賀県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/sawayamajo/

- 山手殿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%89%8B%E6%AE%BF

- 石川頼明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E9%A0%BC%E6%98%8E

- 街の史跡 城跡探索 滋賀県のお城 佐和山城 https://tansaku.sakura.ne.jp/sp/tansaku_siro/sirodata/siro_siga/sawayama01.html

- 佐和山城址 | 近江古寺散策 https://ameblo.jp/sazanami-shiga01/entry-12611371034.html

- 千代宮常夜灯と柳町 : まち・文化 : DADA Journal - 滋賀県湖東・湖北の地域情報誌 [ダダ・ジャーナル] https://dada-journal.net/culture/articles/1948/