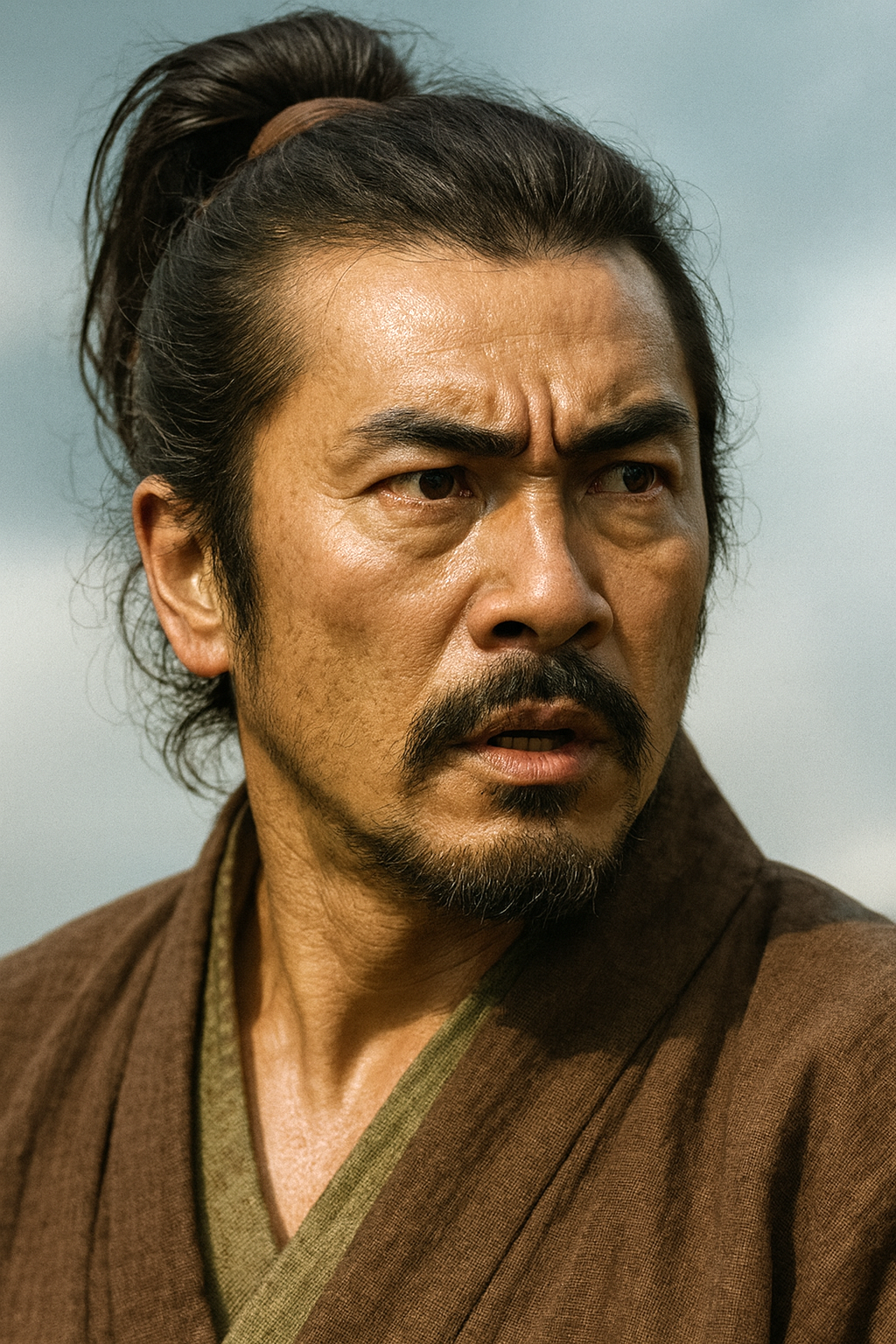

宇都宮忠綱

宇都宮忠綱は宇都宮氏18代当主。父成綱の強権的支配を継承するも、家臣の反発を招く。義兄結城政朝と叔父芳賀興綱の裏切りで宇都宮城を失い、鹿沼で非業の死を遂げた悲劇の武将。

宇都宮忠綱:栄華と悲劇 ― 北関東の覇権を継ぎ、失った男の生涯

序章:悲劇の当主、宇都宮忠綱 ― 栄華と衰亡の狭間で

戦国時代の日本、下野国(現在の栃木県)にその名を刻む名門・宇都宮氏。その第18代当主、宇都宮忠綱(うつのみや ただつな)は、明応6年(1497年)に生を受け、大永7年(1527年)にわずか31歳でその生涯を閉じた 1 。彼の人生は、戦国史の中でも特に悲劇的な色彩を帯びている。父は「中興の祖」と称えられ、宇都宮氏を北関東最大の勢力に押し上げた傑物・宇都宮成綱。その栄光の全てを継承するはずの嫡男であった忠綱は、しかし、信頼していたはずの姉婿・結城政朝と叔父・芳賀興綱の裏切りによって本拠の宇都宮城を追われ、再起を期すも志半ばで非業の死を遂げた 1 。

彼の失脚は、単に一個人の能力不足や運命の悪戯に起因する個人的な悲劇だったのだろうか。それとも、偉大な父・成綱が築き上げた強固に見えた権力構造そのものに、必然的な崩壊を招く脆弱性が内包されていたのだろうか。本報告書は、この問いを解明すべく、宇都宮忠綱の短い生涯を多角的に検証する。父の代から続く家中の複雑な力学、周辺勢力との関係性の変化、そして宇都宮氏衰亡の序曲となった「大永の内訌」の真相に迫り、一人の武将の悲劇を通して戦国初期の北関東における権力闘争の実像を明らかにしていく。

第一部:栄華の継承 ― 北関東の覇者の嫡男として

1. 父・宇都宮成綱の「負の遺産」― 強すぎるが故の脆弱性

宇都宮忠綱の運命を理解するためには、まず彼の父であり、宇都宮氏第17代当主であった宇都宮成綱(うつのみや しげつな)の功績と、その裏に潜む危うさを知らねばならない。成綱は、応仁・文明の乱から続く戦乱の中で没落していた宇都宮氏を再興し、佐竹氏や蘆名氏といった周辺の強豪との戦いに次々と勝利を収め、宇都宮氏を北関東随一の勢力へと飛躍させた「中興の祖」として知られる 3 。彼は、自立的であった一族や家臣を巧みに統制下に置き、戦国大名としての支配体制を確立した 4 。

しかし、その手法は極めて強権的であった。成綱は、旧来の重臣であった武茂氏を武力で排除する一方、自身を支持した芳賀氏を重用した。だが、その芳賀氏でさえも完全に掌握するため、永正9年(1512年)の内紛後、実弟である弥四郎(後の宇都宮興綱、忠綱の叔父)を、その意向を無視する形で芳賀氏の家督継承者として強引に入嗣させた 2 。これは家中の権力基盤を血族で固めるための冷徹な政略であったが、同時に興綱個人に宇都宮宗家への深い遺恨を抱かせる「時限爆弾」を仕掛けることでもあった 6 。

外交面においても、成綱は娘の瑞雲院を古河公方・足利高基に、姉を下総国の結城政朝に嫁がせる巧みな婚姻政策を展開し、盤石な同盟網を築き上げた 4 。これにより宇都宮氏は関東の政治情勢において中心的な役割を担うに至った。忠綱は、この父が築いた「栄光」と、属人的なカリスマに支えられ内部に深刻な亀裂を抱えた「脆弱な権力構造」という、二つの遺産を同時に相続することになる。彼の悲劇の根源は、父の栄光の影に、既に深く胚胎していたのである。

表1:宇都宮忠綱を巡る主要人物関係図

|

カテゴリ |

人物名 |

忠綱との関係 |

役割・動向 |

|

中心人物 |

宇都宮忠綱 |

本人(18代当主) |

父の跡を継ぐも、内訌により失脚。 |

|

親族・姻戚 |

宇都宮成綱 |

父(17代当主) |

宇都宮氏中興の祖。強権的な支配体制を構築。 |

|

|

那須資親の娘 |

母 |

- |

|

|

瑞雲院 |

姉 |

足利高基の正室。 |

|

|

芳賀興綱 |

叔父(成綱の弟) |

成綱の命で芳賀氏を継ぐ。後に忠綱を追放し19代当主となる**【対立者】**。 |

|

|

塩谷孝綱 |

叔父(成綱の弟) |

忠綱の補佐役。 |

|

|

武茂兼綱 |

叔父(成綱の弟) |

忠綱の補佐役。 |

|

|

足利高基 |

義兄(姉の夫) |

古河公方。忠綱の正統性を支持する**【支援者】**。 |

|

|

結城政朝 |

義兄(姉婿) |

結城氏当主。当初は同盟者であったが、後に忠綱と敵対する**【対立者】**。 |

|

家臣 |

壬生綱房 |

重臣(鹿沼城主) |

当初は忠綱を庇護するが、後に裏切る**【当初支援者→裏切り】**。 |

|

|

芳賀高経 |

重臣 |

反忠綱派の中心人物。興綱を擁立する。 |

|

|

中村玄角 |

重臣(中村城主) |

対結城氏の最前線で奮戦した忠臣。 |

2. 「宇都宮錯乱」の渦中での家督相続

忠綱が宇都宮氏の家督を継いだのは、平穏な状況下ではなかった。永正3年(1506年)に始まった古河公方・足利政氏とその子・高基の父子相伝の争い「永正の乱」は、北関東の情勢を大きく揺るがした 2 。父・成綱は、婿である高基を一貫して支持したが、宇都宮家中で絶大な権力を握っていた筆頭家老・芳賀高勝は政氏を支持したため、家中は二つに分裂する危機に瀕した 1 。

この権力闘争の最中、永正8年(1511年)から翌9年(1512年)にかけて、芳賀高勝の圧力を受けた成綱は一時的に隠居を余儀なくされ、その嫡男である忠綱が第18代当主として擁立された 2 。この家督相続は、忠綱自身の意志というよりも、父と家老の政治的駆け引きの産物であった。しかし、実権を諦めない成綱は永正9年(1512年)4月、ついに芳賀高勝を謀殺する 8 。これを引き金に、芳賀氏与党が一斉に蜂起し、「宇都宮錯乱」と呼ばれる約2年間に及ぶ大規模な内紛が勃発した 4 。

若き当主・忠綱は、父・成綱と共にこの内紛の鎮圧に奔走した。足利高基の支援や、壬生綱重ら忠実な家臣の活躍もあり、永正11年(1514年)に反乱を鎮圧 8 。この勝利により、敵対勢力を排除した足利高基は名実ともに古河公方となり、その義兄弟である忠綱の権威もまた、相対的に高まることとなった 1 。さらに、内紛終結直後に佐竹・岩城連合軍が侵攻してきた竹林の戦い(1514年)や縄釣の戦い(1516年)では、当時17歳であった忠綱が父の名代として総大将を務め、義兄・結城政朝らの援軍を得て見事に勝利を収めている 4 。これは、彼が単なる傀儡ではなく、一軍を率いる武将としての器量を備えていたことを示している。

3. 治世初期の試みと軋轢の顕在化

永正13年(1516年)11月、偉大な父・成綱が49歳でこの世を去る 4 。これにより、忠綱は叔父の塩谷孝綱や武茂兼綱らの補佐を受けながら、名実ともに宇都宮家の当主として本格的な統治を開始した 1 。彼は父の路線を継承し、強権的な手法による家中支配のさらなる強化を目指した。那須氏の後継者争いに介入したり、遠く奥州の伊達氏と連絡を取ったりするなど、勢力拡大にも意欲的であった 1 。

しかし、この父の模倣こそが、彼の運命を暗転させる要因となった。父・成綱が持っていた圧倒的な武功と、長年にわたって築き上げた権威を、若き忠綱はまだ持ち合わせていなかった。かつて成綱の強権支配に不満を抱きつつも屈服していた家臣団、特に芳賀氏の旧与党から見れば、忠綱の「強硬な支配」は、父の威光という裏付けのない、単なる若き当主の圧政と映ったのである 9 。忠綱の統治努力は、皮肉にも父の代に生じた家中の亀裂を修復するどころか、むしろ決定的に広げ、新たな内紛の火種を大きく育てる結果となってしまった。

第二部:大永の内訌 ― 崩壊への道程

1. 同盟の亀裂:義兄・結城政朝との反目

父・成綱の時代、宇都宮氏と下総の結城氏は、姻戚関係に支えられた強固な同盟者であった。永正の乱や竹林の戦いでは、忠綱と結城政朝は義兄弟として共に戦った仲である 7 。しかし、両者を結びつけていた成綱という重石が失われると、その関係は急速に冷却化していった。

対立の直接的な火種となったのは、両勢力の境界に位置する係争地「中村十二郷」(現在の下野市、真岡市北西部一帯)の領有権問題であった 9 。この地は、かつて結城氏が支配していた旧領であり、結城氏にとっては奪還を悲願とする土地であった 11 。一方、宇都宮氏にとっては、闘将と謳われた中村玄角を城主として配置する対結城氏の最前線であり、譲ることのできない戦略拠点であった 9 。

結城政朝自身も、後に「結城氏中興の祖」と称されるほどの野心と実力を兼ね備えた領主であり、宇都宮氏の代替わりを、自家の勢力を拡大する絶好の機会と捉えていた 14 。宇都宮・結城間の同盟は、成綱という強力な仲介者と、佐竹氏という共通の敵の存在によって成り立っていた。その二つの前提条件が失われた時、同盟関係は賞味期限を迎え、北関東の覇権を巡る二つの拡大主義勢力の地政学的な衝突は、もはや避けられないものとなっていたのである。

2. 内部からの侵食:叔父・芳賀興綱の野心

外部の脅威が迫る中、宇都宮氏の内部ではさらに深刻な亀裂が進行していた。その中心にいたのが、忠綱の叔父でありながら芳賀氏の当主となっていた芳賀興綱であった。前述の通り、興綱は兄・成綱の政略によって、不本意な形で芳賀氏を継がされた人物である 2 。この経緯から、彼は宇都宮宗家に対して複雑な感情、あるいは強い恨みを抱いていた可能性が指摘されている 6 。

忠綱の強硬な統治に反発する家臣団、特に宇都宮錯乱で弾圧された芳賀高勝の一族である芳賀高経や、笠間氏といった者たちが、興綱を新たな旗頭として結集し、反忠綱派を形成していった 9 。彼らは、主家の内紛という形で事を構えるだけでは勝算が薄いと判断し、外部勢力である結城政朝と密かに連携する道を選んだ。政朝に宇都宮領への侵攻を促し、忠綱がその迎撃に出陣した隙を突いて内部から呼応し、本拠地を奪取するという、戦国時代における下剋上の典型的な謀略を企てたのである 2 。

3. 猿山合戦と宇都宮城失陥(大永3年/1523年 or 大永6年/1526年)

大永3年(1523年)8月(『下野国誌』では大永6年12月)、ついに結城政朝が宇都宮領へ侵攻を開始した 18 。忠綱はこれを迎撃すべく、自ら軍を率いて下野国猿山(現在の宇都宮市周辺と比定)へと出陣した 9 。

この猿山合戦において、結城軍は風上からの火計や煙計を駆使する巧みな戦術を展開 9 。宇都宮軍はこれに翻弄され、一門の今泉盛高が討ち死にするなど大敗を喫した 18 。しかし、この敗北は単なる野戦での戦術的失敗ではなかった。忠綱が城外で結城軍と死闘を繰り広げている、まさにその隙を突いて、宇都宮城の留守を預かっていたはずの叔父・芳賀興綱が謀反を起こし、城を完全に占拠したのである 2 。敗走し、命からがら本拠地へ帰還しようとした忠綱が見たものは、固く閉ざされ、内側から矢を射かけてくる非情な城門であった 20 。

猿山合戦は、芳賀興綱と結城政朝による、内外から呼応した巧妙なクーデターであった。政朝の役割は忠綱とその主力部隊を城外に誘い出して叩き潰すこと、興綱の役割はその隙に無防備な本丸を奪取すること。忠綱は、正面の敵と戦っている間に、背後の最も信頼すべき味方に本拠地を奪われるという、武将として最悪の形で敗北した。この一連の出来事は「大永の内訌」の頂点であり、忠綱の運命を決定づけた瞬間であった。

第三部:再起を賭けた戦いと非業の最期

1. 鹿沼への退避と抵抗

本拠地である宇都宮城を失った忠綱は、数少ない味方であった重臣・壬生綱房(みぶ つなふさ)を頼り、その居城である鹿沼城(現在の鹿沼市)へと落ち延びた 1 。この時点では、綱房は芳賀氏らと対立しており、忠綱派の中核をなす存在であった 17 。

忠綱は全てを失ったわけではなかった。彼の義兄である古河公方・足利高基は、依然として忠綱を宇都宮氏の正統な当主とみなし、その地位を支持し続けていた。忠綱は高基と頻繁に書状を交わし、宇都宮城への帰還という望みを捨ててはいなかった 1 。

そして彼は、単に庇護されるだけの存在ではなかった。猿山合戦のわずか3ヶ月後、大永3年(1523年)11月には鹿沼城を拠点に反撃に転じている。宇都宮氏からの離反の動きを見せていた皆川氏の領地(現在の栃木市周辺)に侵攻し、河原田合戦を引き起こした 1 。この戦いで忠綱軍は当初、皆川方の当主・皆川宗成とその弟を討ち取るなど圧倒的な強さを見せた 22 。しかし、皆川氏の救援に駆けつけた小山氏、そして宿敵・結城氏の援軍の前に、最終的には撤退を余儀なくされた 23 。この河原田合戦の記録は、忠綱が城を追われた後もなお、当主としての権威と軍事力を部分的に保持し、失地回復のために積極的に行動していたことを示す重要な証拠である。だが、この戦いの結末は、もはや忠綱単独の力では、興綱・結城連合という厚い壁を打ち破れないという厳しい現実をも浮き彫りにした。

2. 裏切りと孤独な死

河原田合戦以降も、忠綱は再起の機会をうかがっていたとみられるが、その勢力は徐々に衰えていった。大永4年(1524年)以降、彼が当主として発給した文書は一通も確認されておらず、その政治的影響力が急速に失われていったことを物語っている 1 。

そして、忠綱にとって最後の、そして決定的な打撃が訪れる。最後の頼みであったはずの壬生綱房が、ついに忠綱を見限ったのである。綱房は、もはや再起の見込みがない前当主をこれ以上庇護することは、自領を危険に晒すだけで利がないと判断した。彼は宇都宮城の新城主となっていた芳賀興綱と密かに内通し、忠誠を誓った 1 。戦国武将の合理的な判断として、綱房は再起不能と見なした忠綱を切り捨て、新体制下で自らの権力基盤を固める道を選んだのである 20 。

四面楚歌となった忠綱は、大永7年7月16日(1527年8月12日)、亡命先の鹿沼でその短い生涯を終えた。享年31 1 。失意のうちの病死とも伝えられるが、綱房の謀略によって暗殺されたという説も根強く残っている 1 。彼の死は、彼を支持する勢力が下野国から完全に消滅したことを象徴しており、その孤独で悲劇的な末路を際立たせている。

3. 墓所と後世の伝承

宇都宮忠綱の墓所は、宇都宮家代々の菩提寺である益子町上大羽の尾羽寺(おばでら、現在の地蔵院)にあると伝えられている 1 。皮肉なことに、その墓所のすぐ近くには、彼を追放した叔父・芳賀興綱や、偉大すぎた父・成綱の五輪塔も並んで眠っている 26 。

忠綱の死によって「大永の内訌」は終結したが、それは宇都宮氏の権威が失墜し、芳賀氏や壬生氏といった家臣が主家を凌ぐ権力を持つ時代の到来を決定づけるものであった。父・成綱が一代で築き上げた栄華は完全に水泡に帰し 1 、宇都宮氏は長い衰退の時代へと突入していく。この内訌によって生じた北関東の権力空白は、やがて相模国から台頭する後北条氏の侵攻を招き、宇都宮氏は存亡の危機に立たされることになるのである 4 。宇都宮忠綱の生涯は、その破滅的な転換点として、歴史に記憶されている。

表2:宇都宮忠綱関連年表

|

年代(西暦) |

元号 |

出来事 |

関連人物 |

典拠 |

|

1497年 |

明応6年 |

宇都宮忠綱、宇都宮成綱の嫡男として誕生。 |

宇都宮成綱 |

1 |

|

1506年 |

永正3年 |

古河公方家の内紛「永正の乱」が勃発。 |

足利政氏, 足利高基, 宇都宮成綱 |

2 |

|

1512年 |

永正9年 |

父と芳賀高勝の対立の中、家督を相続。直後に「宇都宮錯乱」が勃発。 |

宇都宮成綱, 芳賀高勝 |

2 |

|

1514年 |

永正11年 |

総大将として竹林の戦いに臨み、佐竹・岩城連合軍を撃退。 |

忠綱, 成綱, 結城政朝, 佐竹義舜 |

4 |

|

1516年 |

永正13年 |

縄釣の戦いで佐竹・岩城連合軍に大勝。同年11月、父・成綱が死去。 |

忠綱, 佐竹義舜 |

4 |

|

1523年 or 1526年 |

大永3/6年 |

猿山合戦で結城政朝に敗北。叔父・芳賀興綱に宇都宮城を奪われ、鹿沼へ退く。 |

忠綱, 結城政朝, 芳賀興綱 |

2 |

|

1523年 |

大永3年 |

再起を期し、河原田合戦を起こすも、結城・小山軍の介入で撤退。 |

忠綱, 皆川宗成, 結城政朝 |

22 |

|

1527年 |

大永7年 |

庇護者であった壬生綱房に裏切られ、亡命先の鹿沼にて死去(享年31)。 |

忠綱, 壬生綱房 |

1 |

結論:宇都宮氏衰亡の序曲

宇都宮忠綱の生涯は、偉大な父が残した強権的な支配体制という「栄光」と「負の遺産」を、そのまま継承しようとして破綻した悲劇であった。彼の「強硬な支配」は、父のような圧倒的な実績と権威が伴わなかったために家臣団の強い反発を招き、宇都宮宗家への恨みを抱く叔父・芳賀興綱に、下剋上の大義名分を与えてしまった。

忠綱の失脚を決定づけた「大永の内訌」は、単なる一族の内輪揉めではなかった。それは、宇都宮氏当主の権威を根底から揺るがし、芳賀氏や壬生氏といった被官が主家を凌ぐ権力を掌握する時代の到来を告げる、構造的な転換点であった。この内訌によって北関東のパワーバランスは激変する。宇都宮氏が失った覇権の空白を埋めるように、まず義兄であった結城政朝がその勢力を伸張させ、さらにはその後の関東の情勢を大きく左右することになる後北条氏が、下野国へ影響力を及ぼす道を開くことになったのである 17 。

宇都宮忠綱の失脚と死は、一個人の悲劇に留まらない。それは、鎌倉時代から続く名門・宇都宮氏が戦国大名としての最盛期を終え、長い衰亡の坂道を転がり始める、まさにその序曲であった。彼が叔父と義兄に裏切られ、宇都宮城を追われた猿山の地から、その後の宇都宮氏が辿る苦難の歴史は始まったと言っても過言ではない。

引用文献

- 宇都宮忠綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%BF%A0%E7%B6%B1

- 宇都宮忠綱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/UtsunomiyaTadatsuna.html

- カードリスト/戦国数奇/SS137宇都宮成綱 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1990.html

- 宇都宮成綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%88%90%E7%B6%B1

- 戦国大名37C 下野宇都宮家 宇都宮成綱が戦国大名に、小田原征伐で安堵も、謎の改易【研究者と学ぶ日本史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QIXipnkoK80

- 芳賀家当主 芳賀高定 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/hagatousyu.htm

- 宇都宮成綱 宇都宮忠綱 宇都宮興綱 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/miyatousyu1.htm

- 宇都宮錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 猿山合戦とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%8C%BF%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 「宇都宮氏の一族の群像」宇都宮市の衰退。 川村一彦 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202407020020/

- 連載 結城家物語 -四百年の歴史-(令和4年5月号~) | 結城市公式ホームページ https://www.city.yuki.lg.jp/kosodate-kyouiku/shougaigakushuu/column/page008200.html

- 武家家伝_結城氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yuki.html

- 中村玄角 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E7%8E%84%E8%A7%92

- 結城政朝の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/220

- 結城氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 宇都宮興綱(うつのみや おきつな)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E8%88%88%E7%B6%B1-1058068

- 大永の内訌 (下野宇都宮氏) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B0%B8%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%8C_(%E4%B8%8B%E9%87%8E%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F)

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%BF%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 宇都宮城 https://utsunomiya-8story.jp/wordpress/wp-content/themes/utsunomiya/image/archive/contents10/utsunomiyajyou.pdf

- 武家家伝_壬生氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mibu_k.html

- 「宇都宮氏一族の群像」宇都宮宇都宮の滅亡の危機。 川村一彦 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202403310020/

- 皆川宗成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%86%E5%B7%9D%E5%AE%97%E6%88%90

- 1523年 河原田合戦 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/kawaharada.htm

- のし上がるなら主も息子も踏み台に!宇都宮氏を乗っ取った策士・壬生綱房 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=HWP_f4LOBTA&pp=ygUNI-WfjuS6lemOruaIvw%3D%3D

- 宇都宮家の墓所 - とちぎいにしえの回廊 https://www.inishie.tochigi.jp/detail.html?course_id=2&id=15

- 宇都宮興綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E8%88%88%E7%B6%B1

- 東日本大震災 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD