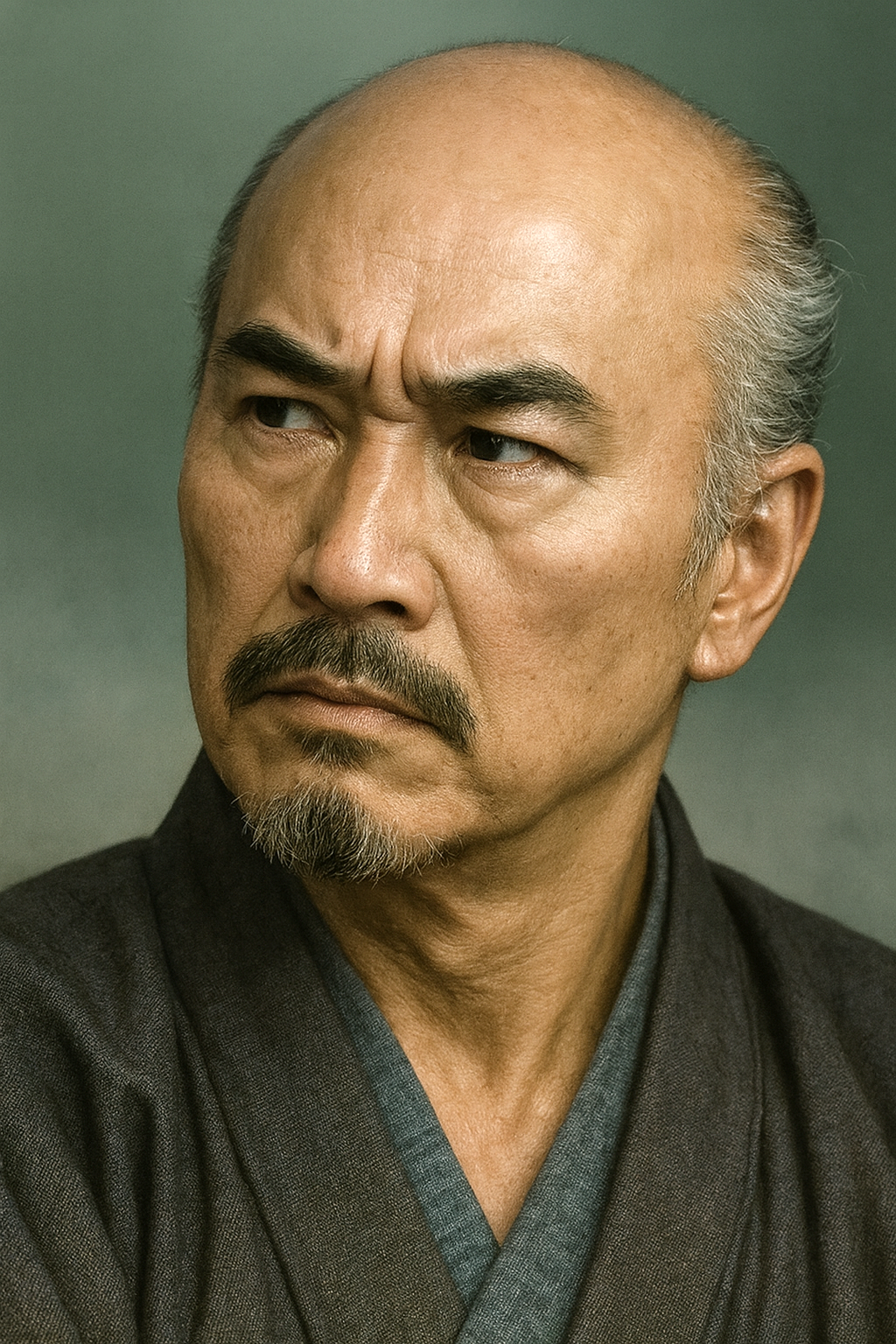

宇都宮成綱

宇都宮成綱は戦国時代の武将。没落した宇都宮氏を再興し、北関東の覇者となる。家中の粛清や外交戦略で権力を確立。稀代の切れ者と評される。

北関東の覇者、宇都宮成綱 ― 中興の祖の実像と束の間の黄金時代

序章:北関東の覇者、宇都宮成綱 ― 中興の祖の実像

戦国時代の黎明期、関東地方が享徳の乱以来の長い戦乱に喘ぐ中、一人の傑出した武将が歴史の表舞台に登場する。下野宇都宮氏第17代当主、宇都宮成綱(うつのみや しげつな)。室町時代を通じて度重なる内乱で没落の淵にあった名門・宇都宮氏を一代で再興させ、佐竹、蘆名、那須といった周辺の強豪と渡り合い、北関東最大の勢力へと押し上げたその手腕から、彼は後世「宇都宮家中興の祖」と称される 1 。

しかし、その評価は単なる武勇や軍事的才能に留まるものではない。成綱の実像は、冷徹なまでの計算で家臣を謀殺する策略家、血縁を巧みに利用して巨大な同盟網を築き上げる外交戦略家、そして関東の政治秩序そのものを自らの手で作り変えようとした野心家という、極めて多面的な様相を呈している 1 。彼の生涯は、まさに戦国という新時代の到来を象徴する激しさと非情さに満ちていた。

本報告書は、宇都宮成綱という人物の生涯を徹底的に掘り下げ、その実像に迫ることを目的とする。彼の出自にまつわる謎から、権力掌握の過程で繰り広げられた血塗られた内紛、そして北関東の覇権を賭けた宿敵との激闘まで、その軌跡を詳細に追う。

その上で、本報告書は二つの核心的な問いを投げかける。第一に、なぜ成綱は、滅亡寸前であった宇都宮氏を、彼一代で絶頂期へと導くことができたのか。第二に、なぜ彼が心血を注いで築き上げたその黄金時代は、彼の死と共にあまりにもあっけなく崩壊してしまったのか。この栄光と悲劇の間に横たわる構造的な要因を解明することを通じて、一人の武将の物語を超え、戦国時代初期における権力の本質と、その栄枯盛衰の力学を浮き彫りにする。

第一部:乱世への胎動 ― 宇都宮氏の没落と成綱の出自

1. 時代背景:享徳の乱と宇都宮氏の苦境

宇都宮成綱が歴史の舞台に登場する以前、下野の名門・宇都宮氏は深刻な苦境に立たされていた。その直接的な原因は、応仁の乱に先立つこと約20年、康正元年(1455年)に勃発した「享徳の乱」である。この乱は、鎌倉公方足利成氏と室町幕府および関東管領上杉氏との対立から始まり、関東全域を30年近くにわたる泥沼の戦乱に巻き込んだ 4 。

この大乱の中で、宇都宮氏は一貫した立場を取れず、幕府・上杉方と古河公方(足利成氏)方の間を揺れ動き、そのたびに勢力を削がれていった。14代当主・宇都宮等綱は幕府・上杉方に与したため、成氏方の攻撃を受けて奥州白河へ亡命し、客死するに至る 6 。その後、15代・明綱、そして成綱の父である16代・正綱は古河公方方に転じるが、宇都宮氏の衰退は覆い難かった。その勢力は、下野の名門・小山氏の当主であった小山持政の後見を受けなければ家を維持できないほどに弱体化し、その代償として宇都宮領の南部や都賀郡を小山氏に割譲するという屈辱的な状況にまで追い込まれていたのである 3 。

この「没落」という状況こそが、宇都宮成綱の生涯を理解する上での原点となる。彼の行動原理の根底には、常にこの失われた権威と領土を回復し、宇都宮氏をかつての栄光ある地位へと引き戻すという、強烈な意志が存在していた。彼の生涯は、この没落からの脱却を目指す、絶え間ない闘争の連続であったと言える。

2. 父・正綱の謎:出自を巡る二つの説

宇都宮成綱の人物像と、彼の治世における最大の内部抗争を理解する上で、避けて通れないのが父・宇都宮正綱の出自を巡る問題である。正綱の出自には、古くからの通説と、近年の研究で提唱された新説の二つが存在し、どちらの説を取るかによって、成綱の行動、特に宿老・芳賀氏との関係性の解釈が大きく変わってくる 4 。

通説(芳賀氏出身説)

『下野国誌』所収の「芳賀系図」などに代表される古くからの説で、正綱は宇都宮氏の筆頭家臣である芳賀成高の子であり、宇都宮宗家の15代当主・明綱に嗣子がいなかったため、外孫として宗家を継いだとされる 4。この説に立つならば、当時の宇都宮氏は、家臣である芳賀氏が当主を送り込むことでようやく家名を維持できるほどに弱体化しており、芳賀氏は主家を左右する「キングメーカー」として絶大な権力を有していたことになる。

新説(宇都宮氏出身説)

近年、歴史学者・江田郁夫らによって提唱されている説で、正綱は14代当主・宇都宮等綱の次男であり、早世した兄・明綱の跡を継いだ、正統な宇都宮氏の血筋であるとする 4。この説の根拠としては、将軍・足利義政が正綱に宛てた御内書に「亡父等綱」と記されている史料の存在や、そもそも父・等綱は芳賀成高ら重臣との対立の末に追放された経緯があり、その等綱が自分を追放した成高の子を養子に迎えるとは考えにくい、といった状況証拠が挙げられる 4。

この出自問題は、単なる系図上の議論に留まらない。それは、後の成綱と芳賀氏の宿命的な対立の根源を解き明かす鍵となる。もし通説の通り正綱が芳賀氏の出身であれば、成綱にとって芳賀氏は自らの血族の一部であり、彼らとの対立は骨肉の争いという悲劇的な側面を帯びる。成綱の芳賀氏粛清は、恩ある一族に対する非情な裏切りとも映りかねない。

一方で、新説の通り正綱が宇都宮氏の正統な血筋であれば、芳賀氏はあくまで強力な家臣に過ぎない。その場合、成綱の行動は、主家の権威を脅かす専横な家臣を排除し、あるべき主従関係を取り戻すという、正統性のある大義名分を持つことになる。本報告書では、史料的根拠から新説をより有力なものと見なしつつも、この出自の曖昧さこそが、当時の宇都宮家における主君と家臣の複雑で緊張をはらんだ力関係を象徴している点を指摘したい。いずれにせよ、成綱が家督を継いだ時点で、芳賀氏が宇都宮家中で抜きん出た力を持っていたことは疑いようがなく、このいびつな権力構造こそが、成綱が生涯をかけて乗り越えようとした最大の課題であった。

3. 成綱の誕生と若き当主の船出

宇都宮成綱は、応仁2年(1468年)、京都では応仁の乱が、関東では享徳の乱が激化する、まさに戦国の序曲が奏でられる中で生を受けた 1 。父は宇都宮氏第16代当主・正綱、母は常陸佐竹氏の一族である石塚義親の娘であった 1 。

彼の幼少期は、宇都宮氏が存亡の危機に瀕していた時代と重なる。そして文明9年(1477年)、父・正綱が古河公方足利成氏に従い、上野国での長尾景春の乱の鎮圧に向かった陣中にて、31歳の若さで病没する 4 。これにより、成綱はわずか10歳という若さで、没落した名門の命運をその双肩に担うこととなった 1 。

家督を継いだ成綱は、父が準備を進めていた宇都宮二荒山神社の式年遷宮を、予定通り翌文明10年(1478年)に滞りなく執り行うことで、当主としての初仕事を果たしている 3 。しかし、彼の真価が発揮されるのはここからであった。彼は、宇都宮氏の後見役であった小山持政が没した後の小山氏の混乱に乗じ、かつて割譲させられた都賀郡などの失地回復に乗り出すなど、幼い当主とは思えぬ器量の高さを見せつけた 3 。戦乱の世に生まれ、若くして一国の命運を背負ったこの経験は、彼の早熟な政治感覚と、理想よりも現実の力を見据える冷徹な現実主義を育む土壌となったのである。

第二部:権力基盤の確立 ― 若き当主の挑戦

1. 家中の掌握:旧臣との対立と粛清

10歳で家督を継いだ成綱の前に、まず立ちはだかったのは家中の旧臣たちであった。特に、父・正綱が一時的に家督を継いでいた庶流・武茂(むも)氏の重臣たちは、若き当主を軽んじ、政治を専横しようと試みた。さらに彼らは、成綱の家督相続に不満を抱き、成綱の弟(一説には兄)である武茂兼綱を擁立して反乱を起こすという、あからさまな挑戦に打って出た 3 。

この危機に対し、成綱は驚くべき政治的決断を下す。彼は、宇都宮家中で武茂氏と勢力を二分するもう一方の雄、芳賀氏の力を借りることを選んだのである。芳賀高益・景高父子らの支援を得た成綱は、武力をもって武茂氏の重臣たちを一掃し、反乱を鎮圧。古河公方・足利成氏からの公認も取り付けることで、その支配権を確立した 3 。

これは成綱にとって最初の、そして決定的な権力闘争であった。この経験を通じて、彼は敵対勢力を排除するためには、より強力な勢力と一時的に手を結び、内紛にさえ武力を行使することを厭わないという、戦国武将としての非情な政治力学を体得した。しかし、この勝利は新たな、そしてより深刻な問題の火種を孕んでいた。武茂氏という一つの脅威を排除した代償として、芳賀氏の権勢が絶対的なものへと向かい始めたのである。

2. 芳賀氏の台頭と確執:「紀清両党」の功罪

芳賀氏は、益子(ましこ)氏と共に「紀清両党(きせいりょうとう)」と称される、宇都宮氏が誇る最強の武士団の中核をなす一族であった 5 。その本姓はそれぞれ清原氏と紀氏に遡り、古くから宇都宮氏の武を支える柱石として、また時には姻戚関係を結ぶことで、家中で特別な地位を占めてきた 7 。

成綱が武茂氏を打倒する際に協力したことで、芳賀氏の力はかつてないほどに増大した。特に、芳賀景高の子である芳賀高勝の代になると、その権勢は主君である成綱を凌駕するほどのものとなる。高勝が成綱に代わって公事の免除を命じたり、当主である成綱が発給した文書に高勝が連署したりするなど、主従関係が逆転しかねない事態が頻発するようになった 3 。

この状況は、単に成綱の代に生じた特異な問題ではなかった。それは、宇都宮氏がその歴史を通じて構造的に抱え込んできた、いわば「アキレス腱」の露呈であった。芳賀氏は、南北朝時代にも芳賀禅可(高名)が幼い当主・宇都宮氏綱を後見して家政を主導し、結果的に幕府(鎌倉府)との対立を招いて宇都宮氏を危機に陥れた過去を持つ 7 。強大な軍事力を有する家臣団は、平時においては主家を支える最大の力となるが、一度主家の権威が揺らげば、逆に主家を脅かす最大の脅威へと変貌する。この「強すぎる家臣」というジレンマは、宇都宮氏の歴史において反復的に現れるパターンであった。

成綱は、一つの内部問題(武茂氏の専横)を解決するために、別の、より根深く深刻な内部問題(芳賀氏の台頭)を自ら生み出してしまったのである。この経験は、彼に権力の非情さを教え込むと同時に、家中の完全な掌握のためには、いずれこの芳賀氏という巨大な存在にもメスを入れねばならないという、次なる闘争への覚悟を固めさせたに違いない。

3. 領国経営の萌芽:上野台合戦と周辺制圧

家中の権力闘争と並行して、成綱は着実に領国の拡大と安定化にも着手していた。その初期の代表的な軍事行動が、延徳3年(1491年)の「上野台合戦」である。

この戦いで成綱は、下野国鹿沼(かぬま)地方に勢力を張る鹿沼氏に侵攻し、上野台でこれを撃破した。この合戦で鹿沼城主の鹿沼教清は討死し、名族・鹿沼氏は断絶。鹿沼城は宇都宮勢の手に落ち、これを受けて周辺の加園城の渡辺氏や南摩城の南摩氏も成綱に服属した 3 。これにより、鹿沼地方は完全に宇都宮氏の支配領域へと組み込まれた。

この勝利は、単に一つの城を落とし、領土を広げたという以上の意味を持っていた。それは、内政の安定化と並行して、宇都宮氏の勢力圏に隣接する在地勢力を着実に排除し、支配領域を面的に拡大していくという、戦国大名としての領国経営の萌芽を示すものであった。若き当主・成綱が、内憂の鎮圧だけでなく、外患の排除にも明確な戦略性をもって臨んでいたことを示している。この鹿沼地方の平定は、後のさらなる飛躍に向けた重要な足がかりとなったのである。

第三部:宇都宮錯乱 ― 血塗られた権力集中

1. 永正の乱への介入:関東の政局を動かす

16世紀初頭、関東の政治情勢は新たな動乱期を迎えていた。永正3年(1506年)、古河公方・足利政氏とその嫡男・高基が、政治方針の対立から骨肉の争いを開始したのである。この「永正の乱」は、関東の諸大名を二分する大規模な内乱へと発展した 3 。

この関東全体の覇権を巡る争いに対し、宇都宮成綱は極めて明確な立場を取る。彼は、自らの娘である瑞雲院を嫁がせていた婿・足利高基を断固として支持し、宇都宮へと逃れてきた高基を庇護した 1 。これは、単なる姻戚関係に基づく行動ではなかった。もし高基を古河公方の座に就けることができれば、その後ろ盾である宇都宮氏の権威と影響力は、北関東の他の諸大名を圧倒するものとなる。成綱にとって、この内乱は宇都宮氏再興の千載一遇の好機であり、関東の政治秩序を自らの手で塗り替えるための、大きな賭けであった。

しかし、この成綱の野心的な外交方針は、宇都宮家中に深刻な亀裂を生じさせる。家中の実権を握る宿老・芳賀高勝は、成綱の方針に真っ向から反対し、父である足利政氏を支持したのである 13 。これにより、宇都宮家中は「高基派(成綱方)」と「政氏派(芳賀方)」に分裂。家臣である笠間氏と小貫氏が代理戦争のように争うなど、一触即発の危機的状況に陥った 3 。外の政争が、内の権力闘争と直結し、宇都宮氏は内破の寸前にまで追い詰められた。

2. 芳賀高勝の謀殺:内憂外患の同時解決

内憂外患が絡み合い、絶体絶命の危機に瀕した成綱は、常人には思いもよらない、あまりにも大胆かつ冷徹な一手に出る。永正9年(1512年)4月、彼は宇都宮城内において、家中の最大権力者であった芳賀高勝を謀殺したのである 3 。

この謀殺は、周到な計画のもとに行われた可能性が高い。一説によれば、高勝は成綱の器量を恐れ、成綱を強制的に隠居させ、その嫡男・忠綱を傀儡の当主として擁立しようと画策していた。成綱はこの動きを逆手に取り、自ら隠居して忠綱に家督を譲るという高勝の要求を受け入れるふりをして油断させ、その上で凶行に及んだとされる 3 。

この芳賀高勝の謀殺は、単なる政敵の物理的な排除に留まらない、二重の戦略的意図が込められたものであった。第一に、古河公方を巡る家中の方針を、自らが支持する「高基派」に統一すること。第二に、主君の権威を脅かす家中の最大権力者という、長年の懸案であった内政上の障害を根本から取り除くこと。まさに、外交と内政の二つの問題を同時に解決する、一石二鳥を狙った非情な決断であった。

この出来事は、成綱が旧来の「中世的権力構造」を破壊し、当主の意思が絶対となる「近世的(戦国的)な独裁体制」を樹立するために、意図的に引き起こした「革命」であったと解釈できる。中世の武家社会では、当主の意思決定は宿老たちの合議に大きく左右されるのが常であり、芳賀高勝の存在はその象徴であった。成綱は、群雄が割拠し、迅速な意思決定が勝敗を分ける戦国乱世において、そのような旧態依然とした合議制的なあり方が致命的な弱点になると喝破していた。高勝の謀殺は、この旧体制の首魁を葬り去る行為であり、それに続く内乱の鎮圧は、旧体制に連なる勢力そのものを一掃する、血塗られた「外科手術」だったのである。

3. 内乱の鎮圧と成果:絶対的支配者の誕生

成綱による芳賀高勝の謀殺は、当然ながら芳賀氏一派の猛烈な反発を招いた。これをきっかけに、下野国は「宇都宮錯乱」と呼ばれる、約2年間にわたる大規模な内乱に突入する 16 。

成綱は、この反乱に対し、自ら擁立した新当主である息子・忠綱、そして数少ない腹心の家臣である壬生綱重らを率いて、芳賀氏側の重臣たちの城館を一斉に攻撃した 3 。さらに、この内乱は古河公方を巡る代理戦争の様相を呈したため、成綱は娘婿である足利高基からの支援を得ることに成功する。また、姉妹(または娘)を嫁がせて同盟関係にあった下総の雄・結城政朝も成綱方に与し、強力な援軍となった 17 。

芳賀氏与党も激しく抵抗したが、当主・成綱の断固たる意志と、結城氏らの強力な支援の前に、次第に追い詰められていく。そして永正11年(1514年)7月頃、ついに内乱は鎮圧され、芳賀氏は成綱・忠綱父子を頂点とする新しい支配体制の中に組み込まれることとなった 16 。

この「宇都宮錯乱」という大きな犠牲を払った内乱の鎮圧は、成綱に決定的な成果をもたらした。第一に、宇都宮家中における彼の権力は、もはや誰にも揺るがすことのできない絶対的なものとなった。第二に、長年の懸案であった芳賀氏の力を完全に削ぎ、支配下に置くことに成功した。これにより、宇都宮氏は分裂の危機を乗り越え、成綱という唯一の意思のもとに動く、一枚岩の強力な軍事力として再編成されたのである。血の粛清を経て、宇都宮家中に絶対的支配者として君臨する戦国大名・宇都宮成綱が誕生した瞬間であった。

第四部:覇権への道 ― 北関東の制覇

1. 外交戦略の妙:婚姻と同族配置による包囲網

宇都宮錯乱を乗り越え、家中の完全掌握を成し遂げた成綱は、その卓越した能力を外交戦略の舞台で遺憾なく発揮する。彼の戦略の根幹は、血縁を基盤とした強力な同盟ネットワークの構築にあった 1 。

まず、彼は「婚姻政策」を巧みに用いた。関東の最高権威である古河公方家には、娘の瑞雲院を足利高基の正室として嫁がせ、自らは公方の義父という絶大な権威を手に入れた 1 。さらに、下総国に覇を唱える名門・結城氏には、姉妹(一説には娘)の玉隣慶珎大姉を結城政朝に嫁がせることで、強固な同盟関係を築いた 3 。この下総の雄・結城氏との同盟は、東方に位置する宿敵・佐竹氏を牽制する上で、地政学的に極めて重要な意味を持った。

次に、彼は「同族配置」によって領国の守りを固めた。父・正綱の代から宇都宮氏の支配下にあったものの、自立性の強かった庶流の領地に対し、自らの弟たちを当主として送り込んだのである。宇都宮領の北東に位置する武茂氏には弟の兼綱を、北西の塩谷氏には同じく弟の孝綱を継がせることで、これらの庶流一門を完全に宗家のコントロール下に置いた 1 。これにより、守りが手薄であった宇都宮領の北方の防衛線を強化すると同時に、かつては反乱因子ともなり得た一門衆を、最も信頼できる身内で固めることに成功した。

このように、成綱は婚姻と同族配置という二つの戦略を駆使して、宇都宮氏を中心とする一大勢力圏を巧みに形成していった。これは、来るべき宿敵との決戦に向けた、周到な布石であった。

2. 宿敵・佐竹氏との激突:竹林の戦いと那須氏の調略

成綱が宇都宮錯乱によって、古河公方・足利政氏を支持していた芳賀氏を打倒したことは、関東のパワーバランスを大きく揺るがした。政氏方の有力な支援者であった常陸国の佐竹義舜は、自らの陣営の弱体化に強い危機感を抱き、陸奥国の岩城氏と共に大軍を率いて下野国への侵攻を開始した 18 。

永正11年(1514年)、佐竹・岩城連合軍は、当時まだ政氏方に与していた那須氏の領内から宇都宮領へと侵攻した。成綱は、当主となったばかりの息子・忠綱を総大将として迎撃させるが、宇都宮軍は内乱直後で疲弊しており、地の利も敵にあったため、緒戦の那須口での戦いで敗北を喫する 18 。

勢いに乗る佐竹・岩城連合軍は、敗走する宇都宮軍を追撃し、宇都宮城下にまで迫った。この絶体絶命の危機に、隠居の身であった成綱自らが援軍を率いて出陣。宇都宮城の東、竹林の地で敵軍を迎え撃った。この「竹林の戦い」には、同盟者である結城政朝も援軍を送り、宇都宮・結城連合軍は奮戦の末、ついに佐竹・岩城連合軍を撃退することに成功した 3 。

しかし、成綱の真骨頂はここからであった。彼はこの軍事的勝利に満足することなく、即座にそれを外交的勝利へと転化させたのである。彼は、敵方であった那須氏の当主・那須資房に対し、巧みな調略を開始した。竹林の戦いで宇都宮・結城連合の強さを見せつけた上で、資房に「勝ち馬に乗る」という選択肢を提示したのである。強大な佐竹氏に従い続けるよりも、隣接し、かつ勝利を収めた宇都宮氏と結ぶ方が現実的な利益があることを説き、ついに那須氏を佐竹陣営から離反させ、宇都宮方へと引き込むことに成功した 3 。

この那須氏の調略成功は、北関東の地政学的状況を決定的に変える、まさに神がかり的な一手であった。これにより、宇都宮氏は東の脅威であった那須氏を味方につけ、佐竹氏を孤立させることに成功した。これは、2年後に訪れる最終決戦での圧勝を準備した、見事な戦略的布石であった。

3. 縄釣の戦いと絶頂期:北関東の覇者へ

竹林の戦いから2年後の永正13年(1516年)、雪辱を期す佐竹義舜は、再び岩城由隆と共に大軍を率いて下野国に侵攻した。しかし、もはや状況は2年前とは全く異なっていた。成綱は、この侵攻を予期しており、万全の態勢で待ち構えていた。

成綱は、病のため自らは出陣できなかったものの、名代として息子・忠綱を総大将に任命。宇都宮軍は、下野国上那須庄の浄法寺縄釣(現在の栃木県那珂川町)の地で佐竹・岩城連合軍を迎え撃った 3 。この「縄釣の戦い」において、宇都宮軍は圧勝を収める。その背景には、先の調略によって味方となっていた那須氏の協力があったことは想像に難くない 5 。宇都宮勢は敗走する敵軍を執拗に追撃し、常陸国の月居城まで侵攻、佐竹・岩城連合軍に壊滅的な打撃を与えた 3 。一説には、この戦いで5,000もの首級を挙げたと伝えられる 19 。

この縄釣の戦いでの決定的勝利により、長年にわたる宇都宮氏と佐竹氏の北関東における覇権争いは、完全に決着した。敵対勢力を一掃された足利政氏はもはや抵抗する力を失い、成綱の娘婿である足利高基が名実ともに古河公方となった 22 。その後ろ盾である成綱の権威は、関東において比類なきものとなり、宇都宮氏はその歴史上、最大の版図と影響力を持つに至った。まさにこの瞬間、宇都宮成綱は北関東の覇者として、その絶頂期を迎えたのである 1 。

第五部:中興の祖の遺産 ― 統治と文化

1. 戦国大名としての統治体制

宇都宮成綱の最大の功績の一つは、中世的な権力構造を破壊し、戦国大名としての新たな統治体制の原型を築いたことにある。享徳の乱以来、宇都宮家中では塩谷氏や壬生氏といった庶流や、笠間氏のような有力家臣が強い自立性を保っており、宗家の統制は必ずしも盤石ではなかった 3 。

成綱は、宇都宮錯乱という血塗られた内紛を通じて、これらの自立的な勢力を完全に支配下に置くことに成功した。彼は、反対派を武力で粛清し、生き残った者たちを成綱個人を頂点とするピラミッド型の支配体制へと再編した。これは、有力一族の連合体という中世的な武士団のあり方から、当主の権力が一元的に強化された戦国大名領国への、明確な移行を意味していた。彼が形成したこの「宇都宮家中」こそが、その後の戦国時代を宇都宮氏が戦い抜く上での組織的基盤となったのである 3 。

ただし、彼の統治が、後の豊臣秀吉が行ったような体系的な検地(太閤検地が下野国で実施されるのは孫の国綱の時代である 23 )や、計画的な城下町の整備(本格化するのは江戸時代に入ってから 24 )といった、より近世的な政策にまで及んでいたわけではない。彼の統治体制は、あくまで個人のカリスマと軍事力、そして謀略によって支えられた、過渡期的なものであった。しかし、その権力構造の本質は、疑いなく旧来の守護大名とは一線を画す、戦国大名のものであったと言える。

2. 宗教・文化政策:武将としての側面

宇都宮成綱は、その治世において宗教施設の保護にも意を払っている。父・正綱の菩提を弔うために成高寺を開基したほか、宇都宮城の鬼門鎮護のために慈光寺を創建、さらに芳賀氏との関係で重要な意味を持つ宝珠院を移築して海潮寺と改称するなど、寺社の創建や保護を積極的に行った記録が残っている 1 。

これらの行動は、単なる個人的な信仰心の発露というよりも、領国支配における自らの権威付けや、家臣団の精神的な結束を高めるための、高度に政治的な意図を含んだものであったと考えられる。特に、父や家臣を祀る寺院の創建は、自らが主導した権力闘争を正当化し、新たな秩序を領内に示すための象徴的な行為であっただろう。

一方で、文化的な側面を見ると、成綱の人物像はより鮮明になる。宇都宮氏は、鎌倉時代に5代当主・頼綱(蓮生)が京の歌人・藤原定家と深く交流し、日本三大歌壇の一つと称される「宇都宮歌壇」を築き、『小倉百人一首』成立のきっかけを作ったことで知られる、文武両道の家柄であった 5 。しかし、その子孫である成綱自身が和歌を詠んだり、文化活動に深く関わったりしたという記録は乏しい。彼の関心は、もっぱら政治と軍事、外交と謀略、すなわち乱世を生き抜くための「実」に集中していたことが窺える。文化の香り高い祖先とは対照的な、徹底した現実主義者、それが宇都宮成綱のもう一つの顔であった。

3. 人物像と評価:「稀代の切れ者」

後世、宇都宮成綱は「歴代の宇都宮氏当主の中でも稀代の切れ者であった」と評されている 3 。その評価は、彼の生涯を辿れば決して過大ではないことがわかる。

武勇と采配においては、鹿沼氏を滅ぼした上野台合戦、蘆名・長沼連合軍を破った片角原の戦い、そして宿敵・佐竹氏を二度にわたって撃退した竹林・縄釣の戦いと、枚挙に暇がない 3 。

謀略においては、家中の最大権力者であった芳賀高勝を、自らの隠居という計略を用いて油断させ、城中で謀殺するという離れ業を演じた 3 。

外交においては、娘や姉妹を古河公方家や結城氏に嫁がせ、弟たちを庶流の当主に据えることで、血縁に基づく強力な同盟網を構築した 1 。さらに、竹林の戦いの後、敵方であった那須氏を調略によって味方に引き入れるなど、軍事的勝利を即座に外交的成果へと結びつける戦略眼も持ち合わせていた 3 。

彼は、家中の内紛という最大の危機を、権力集中と支配体制強化の好機へと転化させるという、逆転の発想と実行力を兼ね備えていた。その冷徹なまでの合理性と、目的のためには手段を選ばない非情さは、まさしく戦国乱世が生んだ申し子であったと言える。同時代の関東の武将たちの中でも、その総合的な能力において彼に比肩しうる人物を見出すことは困難である。

付録

【表1】宇都宮成綱 年譜

|

西暦 (年) |

和暦 |

年齢 |

主要な出来事 |

出典 |

|

1468 |

応仁2年 |

1歳 |

宇都宮正綱の嫡男として宇都宮城で誕生。 |

1 |

|

1477 |

文明9年 |

10歳 |

父・正綱の陣没により、家督を相続し第17代当主となる。 |

1 |

|

1477頃 |

文明9年頃 |

10歳頃 |

武茂氏の重臣らが反乱。芳賀高益の協力を得てこれを鎮圧し、実権を掌握。 |

3 |

|

1491 |

延徳3年 |

24歳 |

鹿沼氏に侵攻し、上野台合戦で勝利。鹿沼氏を滅ぼし、鹿沼地方を平定。 |

3 |

|

1506 |

永正3年 |

39歳 |

古河公方家の内紛(永正の乱)に介入。娘婿である足利高基を支援。 |

1 |

|

1509 |

永正6年 |

42歳 |

片角原の戦いで蘆名・長沼連合軍に大勝。塩原地方を獲得。 |

3 |

|

1512 |

永正9年 |

45歳 |

宇都宮城内で、対立していた家老・芳賀高勝を謀殺。 |

3 |

|

1512-1514 |

永正9-11年 |

45-47歳 |

高勝謀殺を機に「宇都宮錯乱」が勃発。約2年かけて内乱を鎮圧し、家中を完全掌握。 |

16 |

|

1514 |

永正11年 |

47歳 |

竹林の戦いで、侵攻してきた佐竹・岩城連合軍を結城政朝の援軍と共に撃退。 |

3 |

|

1514 |

永正11年 |

47歳 |

戦後、敵方であった那須資房を調略し、味方に引き入れることに成功。 |

3 |

|

1516 |

永正13年 |

49歳 |

縄釣の戦いで、再び侵攻してきた佐竹・岩城連合軍に圧勝。北関東の覇権を確立。 |

3 |

|

1516 |

永正13年 |

49歳 |

11月8日、絶頂期の中で宇都宮城にて病没。 |

1 |

【表2】宇都宮成綱関連 系譜図(主要人物・諸説)

|

関係 |

人物名 |

備考 |

出典 |

|

父 |

宇都宮正綱 |

**【通説】**芳賀成高の子。 **【新説】**宇都宮等綱の次男。 |

4 |

|

母 |

石塚義親の娘 |

佐竹氏の一族。 |

1 |

|

兄弟 |

武茂兼綱 |

成綱の弟(または兄)。武茂氏を継承。 |

3 |

|

|

塩谷孝綱 |

成綱の弟。塩谷氏を継承。 |

3 |

|

|

宇都宮興綱 |

**【通説】**成綱の弟。 **【新説】**成綱の三男。後の内紛の中心人物。 |

3 |

|

姉妹 |

玉隣慶珎大姉 |

成綱の姉妹(または娘)。結城政朝の妻。 |

3 |

|

正室 |

那須資親の娘 |

北那須氏の出身。 |

1 |

|

子 |

宇都宮忠綱 |

嫡男。第18代当主となるが、後に追放される。 |

1 |

|

|

瑞雲院 |

娘。古河公方・足利高基の正室。 |

1 |

|

|

宇都宮尚綱 |

**【新説】**成綱の次男。後に第20代当主となる。 |

3 |

|

娘婿 |

足利高基 |

古河公方。成綱の強力な後ろ盾となる。 |

3 |

|

|

結城政朝 |

下総の雄。成綱の重要な同盟者だが、成綱死後は忠綱と対立。 |

3 |

結論:束の間の黄金時代とその終焉

宇都宮成綱の生涯は、まさに彗星の如くであった。没落の淵にあった宇都宮氏を、その卓越した武略と政略、そして非情なまでの決断力によって、わずか一代で北関東の覇者へと押し上げた。宿敵・佐竹氏を打ち破り、関東の政治秩序さえも自らの手で動かした永正13年(1516年)、彼はその栄光の頂点にいた。

しかし、その絶頂はあまりにも短かった。同年11月、縄釣の戦いで大勝利を収めてからわずか数ヶ月後、成綱は49歳の生涯を閉じる 1 。そして、彼という巨大な重石が失われた瞬間、彼が築き上げた権力構造は、まるで砂上の楼閣のように崩れ始めた。

後を継いだ息子の忠綱には、父ほどの器量はなかった。成綱の死を好機と見た結城政朝は宇都宮領へ侵攻し、成綱によって抑え込まれていた叔父の興綱は結城氏と結託して忠綱に反旗を翻した 19 。忠綱はなすすべもなく追放され、宇都宮氏は「大永の内訌」と呼ばれる、再び深刻な内紛と弱体化の時代へと逆戻りしてしまったのである 3 。

ここに、宇都宮成綱の功績の輝かしさと、その限界が示されている。彼の最大の功績は、その天才的な個人技によって宇都宮氏を中興させたことであった。しかし、彼の最大の失敗は、その成功の全てを、彼自身の類稀なる能力に依存させすぎてしまったことにある。

彼が断行した権力集中策は、反対勢力を一掃し、彼の代においては絶大な効果を発揮した。だがそれは同時に、家中の潜在的な不満を力で抑えつけ、複雑な人間関係の歪みを増幅させることにも繋がった。彼が築いた同盟関係も、彼自身の外交手腕によってかろうじて維持されていたに過ぎない。彼という「天才」がいなければ機能しない統治システムは、本質的に脆弱であった。

宇都宮成綱の物語は、「人による支配」の栄光とその脆さを見事に体現している。彼は確かに宇都宮氏を再興させた「中興の祖」であった。しかし、彼が築いた黄金時代は、彼という一個人の存在とあまりにも不可分であったため、彼と共に終焉を迎える運命にあった。戦国乱世を真に生き抜くためには、一人の英雄の活躍だけでなく、その英雄がいなくとも揺るがない、安定した「統治の仕組み」がいかに重要であったか。宇都宮成綱の束の間の覇権は、その歴史的教訓を我々に強く示唆しているのである。

引用文献

- 宇都宮成綱 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%88%90%E7%B6%B1

- カードリスト/戦国数奇/SS137宇都宮成綱 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1990.html

- 宇都宮成綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%88%90%E7%B6%B1

- 宇都宮正綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%AD%A3%E7%B6%B1

- 宇都宮氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F

- 下野宇都宮氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%87%8E%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F

- 芳賀氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E6%B0%8F

- 武家家伝_宇都宮氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/utumiya.html

- 宇都宮の歴史 https://www.city.utsunomiya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/188/chu1rekishi1.pdf

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E6%B8%85%E4%B8%A1%E5%85%9A#:~:text=%E7%B4%80%E6%B8%85%E4%B8%A1%E5%85%9A%EF%BC%88%E3%81%8D,%E5%9B%A3%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%9C%89%E5%90%8D%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

- 紀清両党 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E6%B8%85%E4%B8%A1%E5%85%9A

- 「紀清両党」楠木正成も恐れた宇都宮氏の精鋭軍団 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2067

- 芳賀高勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E9%AB%98%E5%8B%9D

- 武家家伝_芳賀氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/haga_k.html

- 永正の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 宇都宮錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 「宇都宮氏一族の群像」佐竹義峰との覇権争い。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202403310015/

- 竹林の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E6%9E%97%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 宇都宮成綱 宇都宮忠綱 宇都宮興綱 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/miyatousyu1.htm

- 宇都宮成綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%88%90%E7%B6%B1

- 訪問記「早乙女坂古戦場」@喜連川早乙女|スキマニウム - note https://note.com/gensouseirei09/n/n7e222f94b734

- 第2回 国別 比較年表(1506~1535年)- 関東戦国史1438-1590 https://www.kashikiri-onsen.com/kantou/gunma/sarugakyou/sengokushi/chronology02.html

- 【秀吉の全国統一と宇都宮氏の没落】 - ADEAC https://adeac.jp/takanezawa-lib/text-list/d100010/ht003360

- 宇都宮藩 江戸100藩の一つに数えられた - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/han/1010/

- 城下町 宇都宮 https://www.city.utsunomiya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/188/chu1rekishi2.pdf

- STORY2 文武に秀でた宇都宮氏の本拠地うつのみや https://utsunomiya-8story.jp/story/story2/

- 伝統文化 - 宇都宮市 https://www.city.utsunomiya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/188/utudentou1.pdf

- 結城政朝(ゆうき まさとも)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%94%BF%E6%9C%9D-1118862