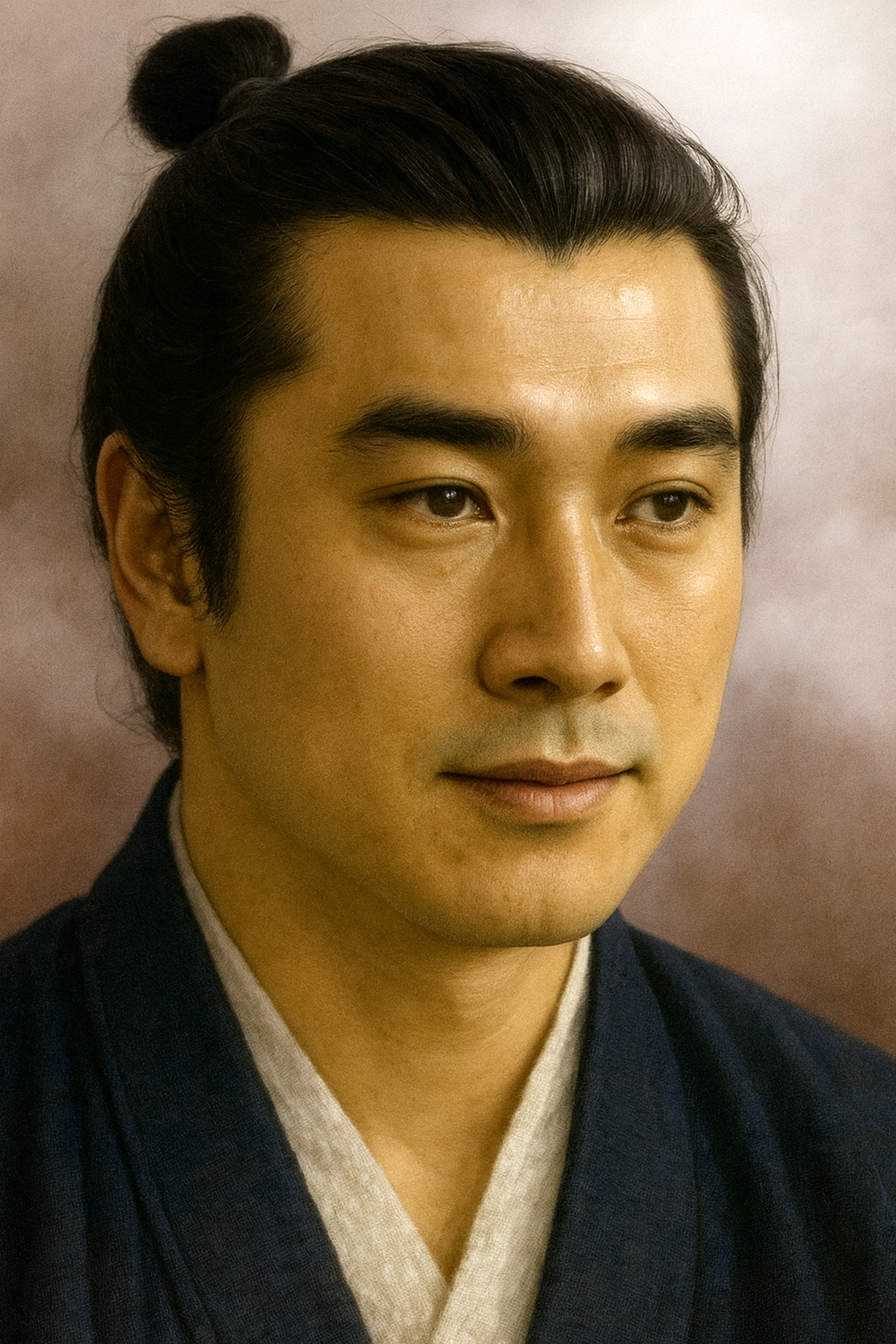

宇野藤右衛門

戦国期の宇野藤右衛門は、小田原外郎家五代目当主。下野の売薬商人説は、後北条氏御用商人として広域に活動した彼の一側面であり、品川も物流拠点だった。薬と菓子で500年続く名家。

戦国期における宇野藤右衛門の実像の多角的考察 ―小田原外郎家と下野の伝承をめぐって―

序論:宇野藤右衛門とは何者か

問題提起:二つの「宇野藤右衛門」像

日本の戦国時代にその名を残す人物、「宇野藤右衛門」。この人物をめぐっては、一見すると異なる二つの像が伝わっている。

一つは、ご依頼者様によって提示された「下野の売薬商人」としての姿である。この伝承によれば、宇野藤右衛門は品川を拠点とする商人であり、下野国(現在の栃木県)の領主・佐野昌忠から、霊薬として名高い「外郎丸薬」を日光町で商うことを許された人物とされる 1 。この像は、特定の地域に根差した商人の活動を想起させる。

しかし、現存するより多くの歴史資料が指し示すのは、全く異なる背景を持つもう一つの人物像である。それは、相模国小田原(現在の神奈川県小田原市)に本拠を置いた名家「外郎家」の五代目当主、「陳外郎宇野藤右衛門定治(ちんういろううのとうえもんさだはる)」である 2 。この人物は、京都から戦国大名・北条早雲の招聘を受けて小田原に移住したとされ、その出自は中国元朝にまで遡る由緒正しい一族の長であった 2 。

本報告書における中心的な問いは、ここから生じる。すなわち、下野の売薬商人と、小田原の名家当主。これら二つの「宇野藤右衛門」は、果たして同一人物なのか、あるいは全くの別人なのか。もし同一人物であるならば、いかにしてその活動範囲は小田原から下野、そして品川にまで及んだのか。本報告書は、これらの謎を解明することを主目的とする。断片的な情報を、戦国時代の政治、経済、社会という広範な文脈の中に位置づけることで、これまで明確にされてこなかった宇野藤右衛門という人物の、多角的で統合された実像を再構築することを目指す。

本報告書の目的と構成の概説

本報告書は三部構成を採る。第一部では、宇野藤右衛門の出自である外郎家の壮大な歴史的背景と、その権威の源泉を詳述する。第二部では、本報告書の核心である二つの宇野藤右衛門像の統合を試みる。後北条氏の御用商人という視点から、その活動範囲が下野や品川に及んだ可能性を、当時の政治的・経済的合理性に基づいて徹底的に考察する。第三部では、戦国時代を生き抜いた宇野藤右衛門とその一族が、後世に与えた影響を追跡する。

これらの分析を通じて、宇野藤右衛門が単なる一地方の商人ではなく、戦国大名の領国経営と深く結びついた戦略的商人であったことを明らかにしていく。

表1:宇野藤右衛門 関連年表

|

西暦(和暦) |

外郎家(宇野藤右衛門)の動向 |

後北条氏の動向 |

佐野氏の動向 |

日本の主要な出来事 |

|

1368年(応安元年) |

初代・陳延祐が元から日本へ亡命、博多に移住(創業) 3 。 |

|

|

足利義満が室町幕府三代将軍に就任。 |

|

1402年(応永9年) |

『吉田家日次記』に「陳外郎」の名が見える 5 。 |

|

|

|

|

1504年(永正元年) |

五代目・宇野藤右衛門定治 が北条早雲の招きで小田原に移住 4 。 |

北条早雲が相模国を平定。 |

|

|

|

1522年(大永2年) |

宇野藤右衛門が玉伝寺を創建したとされる 5 。 |

|

|

|

|

1524年(大永4年) |

|

北条氏綱が江戸城を攻略し、品川湊を支配下に置く 6 。 |

|

|

|

1530年頃 |

|

|

佐野昌綱が家督を相続。 |

|

|

1546年(天文15年) |

|

北条氏康が河越夜戦で勝利し、関東での覇権を確立。 |

佐野昌綱、後北条氏に従属 7 。 |

|

|

1560年(永禄3年) |

|

|

佐野昌綱、上杉謙信の侵攻を受けるが、後北条氏と連携し撃退 8 。 |

桶狭間の戦い。 |

|

1585年(天正13年) |

|

|

佐野宗綱が戦死 9 。 |

|

|

1586年頃(天正14年頃) |

|

北条氏康の子(または養子)・氏忠が佐野家の養子となる 8 。 |

佐野家が後北条氏の支配下に組み込まれる。 |

|

|

1590年(天正18年) |

北条氏滅亡後、武家の地位を捨て商人として存続を許される 3 。 |

豊臣秀吉の小田原征伐により滅亡。 |

|

豊臣秀吉が天下を統一。 |

|

江戸時代初期 |

二代目市川團十郎が「外郎売」を創作 2 。 |

|

|

徳川幕府の成立。 |

第一部:外郎家の起源と小田原への道

宇野藤右衛門の人物像を深く理解するためには、まず彼が属した「外郎家」という一族の特異な歴史と、その権威の源泉を解き明かす必要がある。外郎家は単なる商家ではなく、大陸の文化と医術を日本にもたらし、時の権力者と密接な関係を築くことで、他に類を見ない地位を確立した一族であった。

第一章:大陸からの渡来と「ういろう」の誕生

祖・陳延祐と「外郎」の由来

外郎家の歴史は、14世紀の中国にまで遡る。その始祖は、中国・元朝において「礼部員外郎(れいぶいんがいろう)」という外交や儀礼を司る役職に就いていた陳延祐(ちんえんゆう)という人物であった 3 。1368年、元が明によって滅ぼされるという王朝交代の動乱の中、陳延祐は日本へ亡命し、九州の博多にたどり着いた 3 。

日本に帰化した彼は、元での官職名から「外郎」の二字を取り、これを姓とした。そして、この「外郎」を当時の中国語の発音(唐音)で「ういろう」と読ませたことが、この一族の独特な家名の語源となった 3 。すなわち、「ういろう」とは、元は一人の人物の官職名だったのである。

家伝薬「透頂香」と菓子「ういろう」の創製

陳延祐が大陸から日本にもたらしたものは、医術の知識と一つの家伝薬であった。この薬は当初「霊宝丹(れっぽうたん)」と呼ばれていたが、その優れた効能が評判を呼び、やがて宮中でも知られることとなる 3 。ある時、この薬を烏帽子(えぼし)の折り目に忍ばせて御所に参内したところ、その清涼な香りが当時の天皇にまで届いた。これを奇とした天皇は、その故事にちなんで「頂(いただき、すなわち冠)を透す香り」という意味で「透頂香(とうちんこう)」という雅な名を授けたと伝えられている 3 。この透頂香は、痰を切り、口中を清涼にするなど幅広い効能を持ち、何よりも携帯に便利な銀色の丸薬であったため、戦乱の世において武士から庶民まで広く重宝される万能薬となった 4 。

一方で、今日「ういろう」と聞いて多くの人が思い浮かべる棹菓子もまた、外郎家が創製したものである 3 。陳延祐の子で二代目の大年(たいねん)は、父の医術や知識を受け継ぎ、室町幕府三代将軍・足利義満に招聘されて京都に上った。彼は外交官としての役割も担い、大陸から来日した使節団をもてなす機会が多くあった 3 。長旅で疲弊し、日本の食事が口に合わない使節たちに、栄養価の高いものを美味しく食べてもらいたいという「おもてなし」の心から、大年自らが考案したのがこの菓子であった。当時、薬の原料として南方から仕入れていた貴重な黒砂糖と米粉を練り合わせて蒸したもので、いわば「薬屋だからこそ作れたお菓子」であった 3 。この優しい甘さともっちりとした食感が評判となり、薬の「ういろう」と同様に、家名がそのまま菓子の愛称として定着していったのである。

京都における外郎家:幕府・朝廷との関係

京都に移った外郎家は、医術と大陸の知識を武器に、室町幕府や朝廷から重用される存在となった 3 。彼らは単なる医薬師に留まらず、幕府の要人や公家と深い結びつきを持ち、文化的なパトロンとしての役割も果たした 2 。その証左として、京都の祇園祭で巡行する山鉾の一つである「蟷螂山(とうろうやま)」は、外郎家の祖先である大年が創始したと伝えられている 3 。これは、外郎家が京の都において、経済的な成功のみならず、文化的な領域にまで深く根を下ろしていたことを示している。

第二章:五代目当主・宇野藤右衛門定治と小田原への移住

北条早雲による招聘

15世紀末から16世紀初頭にかけて、日本は応仁の乱以降の混乱が続き、各地で新たな戦国大名が台頭していた。その一人、伊豆・相模を平定し、関東に覇を唱えようとしていたのが北条早雲(伊勢宗瑞)である。1504年(永正元年)、外郎家はその歴史において大きな転換点を迎える。五代目当主であった陳外郎宇野藤右衛門定治が、この新興大名・北条早雲からの招きに応じ、一族の拠点を繁栄していた京都から、関東の新たな拠点である小田原へと移したのである 2 。

この移住は、単なる一商家の移転という次元を越えた、極めて戦略的な意味合いを持つものであった。当時の戦国大名にとって、領国経営を安定させ、軍事力を維持・強化するためには、経済力はもとより、兵士の士気や健康を左右する医療・薬品の確保が死活問題であった 12 。外郎家の家伝薬「透頂香」は、その効能と携帯性から、まさに戦略物資としての価値が極めて高かった。

さらに、外郎家は朝廷や幕府と繋がりを持つ名家であり、その一族を自らの城下に招くことは、新興大名であった北条氏にとって、その権威を高める上で大きな意味を持った 2 。加えて、京都との情報パイプを持つ外郎家は、中央の情勢を知る上でも貴重な存在であった。したがって、北条早雲による招聘は、外郎家が持つ「薬(戦略物資)」「文化資本(権威付け)」「情報網(京都とのパイプ)」という三つの価値を、自らの領国経営に組み込むための、高度な人材獲得戦略の一環であったと考察できる。これは、戦国大名が特定の商人を「御用商人」として庇護し、自らの権力基盤の強化を図る典型的な事例であった 15 。

「宇野」姓の由来に関する諸説の検討

この小田原移住の時期に、外郎家は「宇野」という姓を名乗るようになる。この姓の由来については、いくつかの説が伝えられている 5 。

小田原外郎家に伝わる家譜『陳外郎家譜』によれば、大和源氏の名門である宇野氏の名跡を継いだことによるとされる。また、室町幕府八代将軍・足利義政の命によって宇野姓を名乗るようになったという伝承も存在する 5 。一方で、外郎家と宇野家の間に直接的な血縁関係はなかった可能性も指摘されている 5 。

これらの説から推察されるのは、外郎家が武家社会の中でその地位をより確固たるものにするため、由緒ある武家の姓である「宇野」を名乗ることで、家の格を高めようとした意図である。これにより、単なる医薬師や商人ではなく、武家社会の一員としての側面も持つ、特異な存在となっていったのである。この五代目当主こそが、本報告書の主題である「宇野藤右衛門」その人であった。

第二部:戦国時代の宇野藤右衛門とその活動範囲

小田原に拠点を移した宇野藤右衛門は、後北条氏の御用商人として、その活動を本格化させる。この第二部では、彼が後北条氏の権力を背景に、いかにしてその活動範囲を関東一円に広げていったのかを考察する。そして、その過程で「下野の売薬商人」や「品川の商人」といった、一見すると小田原の本拠とは離れた場所での伝承が生まれた背景を解明し、二つの宇野藤右衛門像の統合を試みる。

第三章:戦国大名・後北条氏の御用商人としての外郎家

御用商人の役割と特権

戦国時代における「御用商人」は、単に大名に商品を納入するだけの存在ではなかった。彼らは、領内の商業活動の統制、特定産品の専売権の付与、さらには物資調達や情報収集、時には外交の密使まで務めるなど、大名の領国経営と深く結びついた、いわば経済面のパートナーであった 15 。その見返りとして、彼らは様々な特権を与えられ、領内で絶大な影響力を持った。

宇野藤右衛門率いる外郎家もまた、後北条氏の厚い庇護の下、小田原城下で特別な地位を築いていた。江戸時代には苗字帯刀を許され、小田原宿の役職を担うなど、武家と同等の待遇を受けていたことが記録されており、これは戦国時代からの特権的な関係性を引き継いだものと考えられる 5 。彼らは後北条氏の権力と一体化することで、その商業活動を円滑に進めることができたのである。

城下町・小田原の発展への寄与

宇野藤右衛門は、経済活動のみならず、文化的な側面でも小田原の発展に大きく寄与した。京都から移り住んだ彼は、当時の最先端であった京文化を小田原にもたらす伝達者の役割を果たした 2 。外郎家がもたらした先進的な知識や文化は、新興の城下町であった小田原の成熟に貢献したと考えられる。

その存在感の大きさは、江戸時代に描かれた名所絵図からも窺い知ることができる。驚くべきことに、小田原のページに描かれているのは、領主の権威の象徴である小田原城ではなく、外郎家の巨大な店舗なのである 13 。これは、外郎家が単なる一商家ではなく、小田原を代表するシンボルとして、広く世に知られていたことの何よりの証左である。

第四章:【考察】下野の売薬商人と佐野昌忠との関係性

ご依頼情報の再検証

ここで、本報告書の出発点となった情報に立ち返る。「宇野藤右衛門は下野の売薬商人で、領主・佐野昌忠から『外郎丸薬』を日光町で商うことを許された」 1 。この伝承を、後北条氏の御用商人という宇野藤右衛門の実像と結びつけて考察する。

まず、伝承にある「佐野昌忠」という名について、同時代の下野国佐野の領主は「佐野昌綱(さのまさつな)」であったことが複数の資料から確認できる 9 。昌綱は、北関東の雄として、越後の上杉謙信や相模の後北条氏といった大勢力の間で巧みに立ち回り、一族の存続を図った人物である。「昌忠」は、この「昌綱」の誤記、あるいは別名であった可能性が極めて高い。本稿では、この人物を佐野昌綱として論を進める。

下野の雄・佐野氏と後北条氏の政治的関係

佐野昌綱の治世において、佐野氏と後北条氏は密接な関係にあった。当時、関東管領を継承した上杉謙信が、その権威を背景にたびたび関東へ侵攻(越山)していた。これに対抗するため、関東の諸大名の多くは、同じく謙信と敵対する後北条氏との連携を模索した。佐野昌綱もその一人であり、彼は後北条氏と軍事同盟を結び、上杉軍の猛攻を幾度となく凌いでいた 7 。

この同盟関係は、昌綱の子・宗綱の代にさらに深化する。天正13年(1585年)、宗綱が跡継ぎのないまま急死すると、佐野家は後継者問題で内紛状態に陥った 10 。この機に乗じ、後北条氏は自らの一族である北条氏忠(氏康の子、または養子)を宗綱の娘婿として送り込み、佐野家の家督を継がせた 8 。これにより、佐野氏は事実上、後北条氏の勢力圏に完全に組み込まれることとなった。

政治同盟が拓く商業ルート

この後北条氏と佐野氏の強固な政治的・軍事的関係こそが、「下野の売薬商人・宇野藤右衛門」という伝承の背景を解き明かす鍵である。

宇野藤右衛門は、後北条氏の御用商人であり、その活動は主家の領国経営と密接に連動していた。一方で、佐野氏は後北条氏の重要な同盟相手であり、後にはその支配下に組み込まれる存在であった。このような状況下で、後北条氏の御用商人が、同盟関係にある佐野氏の領内で商業活動を行うことは、極めて自然かつ合理的な展開であったと考えられる。

同盟大名同士が、互いの領内での御用商人の活動を許可することは、物資の相互融通や経済連携を深める上で有益である。特に、戦略物資としての価値が高い外郎家の薬は、上杉氏との最前線に位置する佐野氏にとっても、その入手ルートを確保することは死活問題であったはずだ。

以上のことから、次のような歴史的シナリオが浮かび上がる。小田原の宇野藤右衛門(あるいは彼が派遣した代理人)は、主君である後北条氏の権威を後ろ盾として、同盟国である佐野氏の領地、下野国へと赴いた。そして、領主である佐野昌綱から正式な販売許可(一種の営業ライセンス)を取得し、日光のような多くの人々が集まる宗教的中心地や市場で、家伝の「外郎丸薬」を販売した。

この一連の活動が、下野の地域社会の視点から見れば「(どこからかやってきた)宇野藤右衛門という商人が、殿様の許可を得て薬を売っている」という事実として認識され、「下野の売薬商人、宇野藤右衛門」という独立した伝承として後世に残った 1 。一方で、小田原の外郎家の視点から見れば、これは後北条氏の御用商人としての広域な商業活動の一環に過ぎなかった。このように解釈することで、二つの宇野藤右衛門像は、視点の違いが生んだ一つの事象の表裏として、見事に統合されるのである。

第五章:【考察】「品川の商人」という伝承の背景

戦国時代の品川の重要性

宇野藤右衛門をめぐるもう一つの伝承、「品川の商人」という呼称についても、同様の視点から考察が可能である。

戦国時代の品川は、単なる一漁村ではなかった。鎌倉時代から「品川湊」として知られる港町であり、室町時代には江戸湾有数の物流拠点として繁栄していた 6 。1524年(大永4年)に後北条氏が江戸城を攻略すると、品川湊もその支配下に置かれ、兵糧米の集積地となるなど、軍事・経済の両面で極めて重要な拠点となった 6 。江戸時代に東海道第一の宿場町として大きく発展するが、その基盤はこの戦国時代に既に形成されていたのである 22 。

物流拠点の確保

この戦略的要衝である品川と、宇野藤右衛門を結びつけることで、「品川の商人」という伝承の背景が明らかになる。この呼称は、彼が品川出身であったことを意味するのではなく、小田原を本拠としながらも、後北条氏支配下の最重要物流拠点である品川に、出先機関や中継拠点を設けて活動していたことを示すものと考察できる。

小田原に本拠を置く御用商人が、関東一円、さらにはその先の地域まで広域な商業活動を展開する上で、効率的な物流網の確保は不可欠である。品川は、海運(品川湊)と陸運(後の東海道)が結節する、まさにハブ地点であった。ここを拠点とすれば、上方から船で運ばれてくる薬の原料や商品を荷揚げし、それを関東各地へ陸送することが可能となる。

特に、前章で論じた下野国のような内陸部へ商品を供給する際、品川湊で荷揚げし、そこから利根川水系などを利用した水運や陸路で輸送するルートは、最も合理的かつ効率的な選択肢の一つであった。

したがって、「品川の商人」という呼称は、宇野藤右衛門の事業が、小田原という一点に留まることなく、後北条氏の領国全体に広がる一大商業ネットワークを構築していたことの証左に他ならない。彼の活動は、点ではなく線で、さらには面で捉えるべきものであり、品川はそのネットワークの重要な結節点だったのである。

第三部:後世への影響と歴史的評価

戦国の乱世を、大名との巧みな連携によって生き抜いた宇野藤右衛門とその一族、外郎家。彼らの物語は、戦国時代の終焉と共に終わることはなかった。むしろ、江戸という新たな時代において、その存在感をさらに高め、日本の文化にまで深い影響を及ぼしていくことになる。

第六章:江戸時代以降の外郎家と文化への影響

北条氏滅亡後の存続

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐によって、外郎家が仕えた後北条氏は滅亡する。主家を失った御用商人の多くが、その後の歴史から姿を消していく中で、外郎家は驚くべき存続戦略を見せた。彼らは、後北条氏から与えられていた武家としての地位を潔く捨て、医薬師および商人としての道に専念することを選んだのである 3 。

この巧みな身の処し方により、外郎家は新たな支配者となった徳川氏からもその存続を認められた。江戸時代には、小田原宿の宿老(町の重役)を務めるなど、地域の有力者としての地位を保ち続け、城下町の発展に寄与した 3 。戦国大名の庇護という強力な後ろ盾を失いながらも、一族が持つ薬の価値と、長年培ってきた社会的信用を基盤に、時代の変化を乗り越えたのである。

歌舞伎十八番「外郎売」の誕生

江戸時代に入り、外郎家の名を全国的に、そして不朽のものとしたのが、歌舞伎との出会いであった。当時、絶大な人気を誇った役者、二代目市川團十郎は、持病であった喉の病に苦しんでいた。しかし、小田原の外郎家の薬「透頂香」を服用したところ、その病がすっかり快癒したという 2 。

この薬の霊験に深く感謝した團十郎は、そのお礼として一つの演目を創作した。それが、今日まで語り継がれる歌舞伎十八番の一つ、「外郎売(ういろううり)」である 2 。この演目は、外郎売りに扮した主人公が、薬の由来や効能を、早口でまくし立てる「口上」が見どころとなっている。この面白さが江戸の観客に大いに受け、外郎(ういろう)の名は、薬の代名詞として、また小田原の名物として、全国津々浦々に知れ渡ることとなった。この「外郎売の口上」は、その発声の難しさから、現代においてもアナウンサーや俳優の発生・滑舌練習の教材として広く用いられており 12 、外郎家が日本の芸能文化に与えた影響の大きさを示している。

現代に続く伝統

外郎家の歴史の最も驚くべき点は、その継続性にある。宇野藤右衛門が小田原に移り住んで以来、実に500年以上にわたり、一族は東海道沿いの全く同じ場所で、薬と菓子の製造販売を続けている 3 。

小田原の町並みの中でも一際目を引く、城郭のような八棟造りの店舗は、京都から移住した当初からの姿を模して建て替えられてきたものであり、外郎家の歴史と格式を今に伝えている 12 。店内には薬局が併設され、家伝薬「ういろう(透頂香)」が販売されているほか、蔵を改装した「外郎博物館」では、その長い歴史を物語る貴重な資料が展示されている 13 。そして、当主は今なお「藤右衛門」の名を襲名し、25代にわたってその伝統を守り続けているのである 13 。

結論:宇野藤右衛門の実像と歴史的意義の再評価

各章の要約と総合的結論

本報告書は、戦国時代の人物「宇野藤右衛門」をめぐる二つの異なる伝承の謎を解明すべく、多角的な調査と考察を行ってきた。その結果、以下の結論に至った。

宇野藤右衛門は、単なる一地方の商人ではなく、中国に起源を持つ名家・外郎家の五代目当主「陳外郎宇野藤右衛門定治」であり、戦国大名・後北条氏の厚い庇護を受けた特権的な御用商人であった。彼の本質は、主家である後北条氏の政治的・軍事的戦略と一体化し、その領国経営を経済、医療、文化の各面から支えた、戦国時代を代表する戦略的商人であったと評価できる。

統合された人物像の再構築

ご依頼者様から提示された「下野の売薬商人」や「品川の商人」といった断片的な伝承は、彼の広域な商業ネットワークの一側面を、それぞれの地域の視点から捉えたものであり、小田原を本拠とする実像と何ら矛盾するものではない。

後北条氏と同盟関係にあった佐野氏の領国・下野での薬の販売活動は、御用商人としての当然の職務であり、政治的背景に裏打ちされた合理的な商業展開であった。また、後北条氏の重要拠点であった品川湊を物流のハブとして活用していた事実は、彼の事業が小田原という一点に留まらず、関東一円に及ぶ広大なネットワークを有していたことを示している。これらの伝承は、彼の活動範囲の広さと、その影響力の大きさを物語る貴重な証言なのである。

歴史的意義

宇野藤右衛門の生涯と外郎家の歴史は、日本の歴史を理解する上で、いくつかの重要な示唆を与えてくれる。

第一に、戦国時代における大名と商人の共生関係を示す、極めて貴重な事例であること。商人は大名の権力を背景に利益を上げ、大名は商人の経済力や情報網を利用して領国を富ませるという、相互依存の関係性が見事に体現されている。

第二に、戦略物資としての「薬」の重要性である。兵士の健康維持が勝敗を左右する戦国時代において、外郎家がもたらした優れた薬は、単なる商品ではなく、軍事力を支える重要な要素であった。

第三に、政治権力が商業ネットワークの形成に与えた影響の大きさである。宇野藤右衛門の活動範囲が、後北条氏の勢力圏とほぼ一致することは、当時の商業活動がいかに政治情勢と不可分であったかを示している。

そして最後に、主家の滅亡という最大の危機を乗り越え、巧みな戦略と文化的なアイコンへの昇華を通じて、現代に至るまで500年以上もその伝統を継承してきた外郎家の歴史は、日本の老舗企業の強靭な存続戦略を研究する上でも、示唆に富む類稀なケーススタディと言えるだろう。宇野藤右衛門は、戦国の動乱を生き抜き、その名を文化の中に刻み込むことで、時代を超えた存在となったのである。

引用文献

- 『信長の野望嵐世記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/ransedata.cgi?keys21=677

- 外郎売 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/ukiyoe/09/

- ういろうの歴史 https://www.uirou.co.jp/history/

- 小田原の地で500年以上を数える老舗薬店/ういろう(神奈川県) | マチノコエ https://itot.jp/interview/9827

- ういろう (企業) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%86_(%E4%BC%81%E6%A5%AD)

- 品川湊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E5%B7%9D%E6%B9%8A

- 上杉謙信の真のライバル!?離反を繰り返し、なんと8度も謙信と戦った戦国武将・佐野昌綱とは? https://mag.japaaan.com/archives/234794

- 武家家伝_佐野氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/sano_k.html

- 佐野氏~戦国大名から旗本へ - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/hatamoto-sano1

- 佐野宗綱 さの むねつな - 坂東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/post/sano-munetsuna

- 北条氏忠の入城と、西側根小屋の整備/佐野市 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kyouiku/bunkazaika/gyomuannai/4/2/4916.html

- 江戸散策 第83回 クリナップ https://cleanup.jp/life/edo/83.shtml

- 神奈川最古の商家、薬とお菓子の「ういろう」家とは? - オールアバウト https://allabout.co.jp/gm/gc/457497/

- 織田信長が薬草園を開いていた?戦国時代にはどんな薬が使われていたのか:2ページ目 https://mag.japaaan.com/archives/156588/2

- 「財閥」のルーツは戦国時代の”御用商人”にあった!彼らはどのように財をなしていったのか? https://mag.japaaan.com/archives/239791

- 近世薩摩における豪商の活躍とその没落について - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/235020381.pdf

- 家康のピンチを何度も救う京の豪商・茶屋四郎次郎が辿った生涯|家康の伊賀越えを支えた徳川の御用商人【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1121002

- 05 藤原秀郷ゆかりの地 (PDFファイル: 3.2MB) - 佐野市 https://www.city.sano.lg.jp/material/files/group/51/r5_sanoguide05.pdf

- 中世の品川|品川区立 品川歴史館 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/historyhp/midokoro/josetsu2.html

- 品川宿の起源「品川」ってどこの川?品川駅が品川区にないのは宿場の反対による影響? | 東京都 - 観光・地域 - Japaaan - ページ 2 https://mag.japaaan.com/archives/111457/2

- 品川湊(東京都品川区)|産鉄族 - note https://note.com/santetsuzoku/n/n8a576ba645db

- 品川宿の宿並模型 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/historyhp/pdf/pub/kaisetsu/cs01l.pdf

- 東海道第一の宿場町「品川宿」の歴史を分かりやすく解説!歩いてきた様子もご紹介 https://nomichi.me/shinagawashuku/