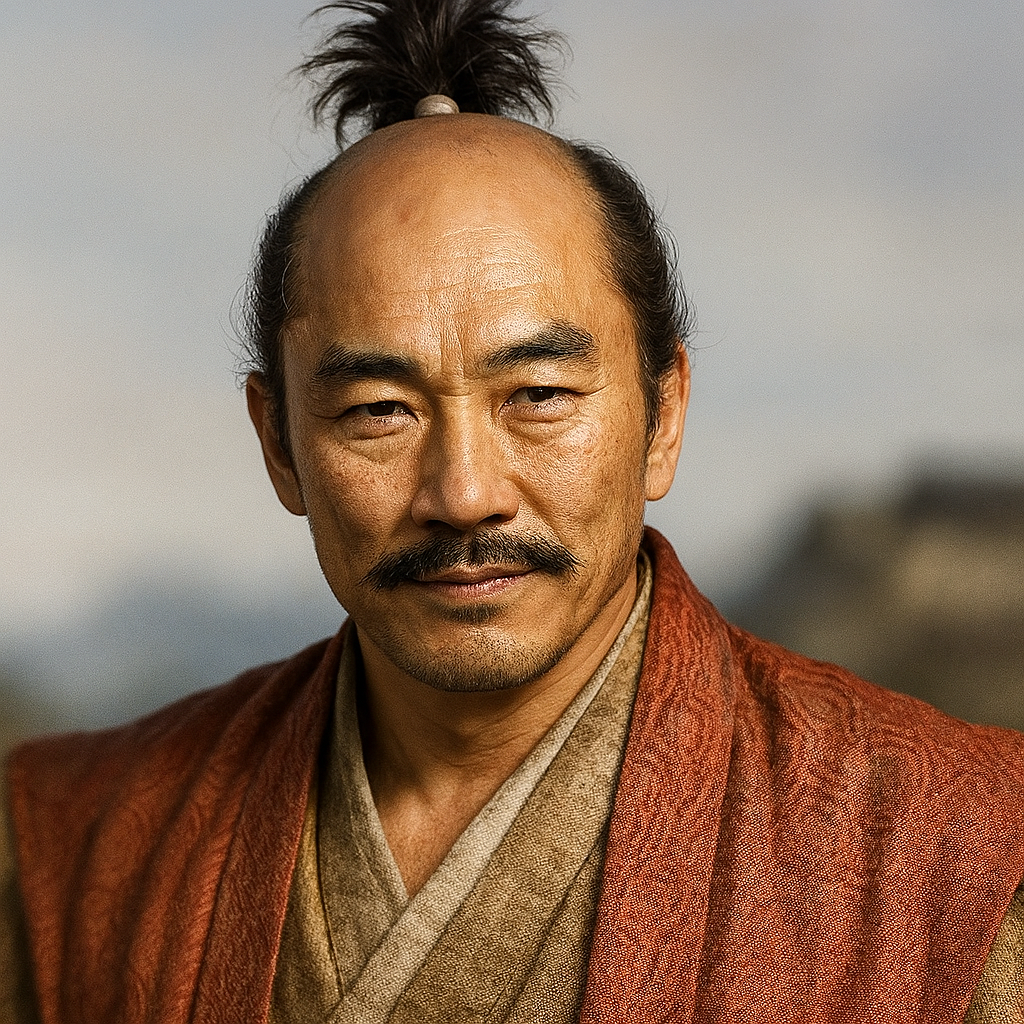

安富純泰

戦国肥前の安富純泰は、有馬氏から龍造寺氏へ帰順。深江城で島津軍を撃退。沖田畷で主君隆信戦死後、深江に改姓し鍋島藩士として存続。一族の存続を優先。

肥前の激流を生き抜いた国衆 ― 安富純泰の生涯と一族の軌跡

序章:肥前の国衆、安富純泰という存在

戦国時代、日本の西端に位置する九州は、中央の政治的権威が揺らぐ中で、独自の力学に基づいた激しい権力闘争の舞台となっていた。長らく九州北部に覇を唱えた大内氏や少弐氏といった旧来の権威は没落し、その権力の真空を埋めるかのように、豊後の大友氏、薩摩の島津氏、そして肥前の龍造寺氏という三つの新興勢力が台頭した 1 。この三強が織りなす複雑な地政学的状況下で、各地に根を張る在地領主、いわゆる「国衆」たちは、自らの所領と一族の存続を賭けて、絶え間ない選択を迫られていた。

本報告書が光を当てる安富純泰(やすとみ すみやす)も、そのような激動の時代を生きた肥前国の国衆の一人である。彼の生涯は、「有馬家臣であったが、龍造寺隆信に属し、沖田畷の戦いで隆信が戦死した後は深江姓に改めた」という簡潔な記述で語られることが多い 2 。しかし、この短い要約の背後には、数百年にわたる一族の歴史、主家との複雑な関係、そして九州の勢力図を塗り替える大戦の渦中で下された、幾多の重い決断が隠されている。

本報告書は、安富純泰という一人の武将の生涯を丹念に追うことを通じて、戦国期九州における国衆のリアルな生存戦略を解き明かすことを目的とする。彼の出自から、主家である有馬氏を離反し龍造寺氏に帰順した背景、九州の歴史を揺るがした沖田畷の戦いにおける彼の役割、そして戦後の巧みな処世術に至るまでを、現存する史料を駆使して多角的に分析し、その人物像と歴史的意義を徹底的に再構築する。純泰の物語は、戦国という時代の本質、すなわち絶対的な忠誠よりも一族の存続を優先するリアリズムの物語に他ならないのである。

第一章:安富氏の淵源 ― 鎌倉御家人から肥前の土豪へ

安富純泰の行動原理を理解するためには、まず彼の一族が肥前の地に根を下ろすに至った歴史的経緯と、その中で培われた独自のアイデンティティを深く掘り下げる必要がある。安富氏は、単なる一地方の家臣ではなく、鎌倉時代にまで遡る由緒と、三百年に及ぶ在地支配の実績を持つ、誇り高き国衆であった。

第一節:清和源氏頼光流の系譜

肥前国高来郡深江を本拠とした安富氏は、その出自を清和源氏頼光流に求めている 3 。系図によれば、源頼光から頼国、頼綱、仲政、頼行、宗頼、頼衡と続き、鎌倉時代中期の幕府奉行人であった安富民部三郎頼清(泰嗣)を直接の祖とする 3 。この頼清こそが、一族を九州の地へと導いた人物である。

家紋については、後裔である深江氏が「巴」を用いたと伝わる一方で、関西在住の子孫の家では元々「蔦」紋であったという伝承も残っており、後に巴紋に変更したとされている 4 。これは、一族が長い歴史の中で様々な変遷を遂げてきたことを示唆している。

なお、戦国時代には同名の氏族が各地に存在したため、混同を避ける必要がある。特に、室町幕府管領・細川京兆家の重臣として讃岐国に勢力を持った安富氏(紀姓) 3 や、周防国の大内氏に仕えた安富氏 3 は、本報告書が対象とする肥前の安富氏とは異なる系統の一族である。

第二節:「西遷御家人」としての土着

肥前安富氏の歴史は、鎌倉時代中期、国家的な危機であった元寇(蒙古襲来)と深く結びついている。元々関東の御家人であった安富氏だが、文永二年(1265年)頃、一族の祖である安富頼清(泰嗣)が、幕府より肥前国高来郡深江村の地頭職に任命されたことが、九州における歴史の始まりであった 3 。

本格的な土着は、異国警備という国家的要請に伴い、頼清の子である頼泰が九州へ下向したことに始まる 3 。彼らはそのまま深江の地に住み着き、いわゆる「西遷御家人」あるいは「下り衆」の典型として、在地領主としての歩みを始めた。頼泰とその子・貞泰は、鎮西引付衆として鎌倉幕府の地方行政を担うなど、当初は幕府官吏としての性格が強かった 3 。しかし、南北朝の動乱を経て中央の統制が弱まると、彼らは完全に深江の地に根を下ろし、現地の土豪、すなわち国衆として自立的な活動を展開していく。

鎌倉時代後期から戦国時代末期に至るまで、安富氏は約三百年にわたり深江の地を支配し続けた 3 。この長大な在地支配の歴史こそが、安富氏のアイデンティティの核を形成した。彼らは、特定の戦国大名に仕える以前から、自らの力で所領を維持してきた独立領主であるという強い自負心を持っていた。この歴史的背景を抜きにして、後の安富純泰が主家である有馬氏から離反し、新興の龍造寺氏へと乗り換えるという大胆な決断を下した理由を正しく理解することはできない。彼にとって主家とは、絶対的な忠誠を誓う対象というよりも、一族の存続と所領の安堵を確実にするための、対等に近い戦略的パートナーであったのである。

第三節:戦国期に至るまでの動向と有馬氏への従属

室町時代に入り、九州探題の権威が衰退すると、島原半島では有馬氏が急速に勢力を拡大した。この地域のパワーバランスの変化に対応するため、安富純泰の祖父にあたる安富但馬守貞直の代に、一族は有馬氏と縁を結び、その麾下に属するようになった 4 。これにより、安富氏は日野江城を本拠とする有馬氏に従う有力国衆という立場を確立する 10 。

しかし、前述の通り、これは一方的な主従関係というよりは、在地における実効支配を維持するための戦略的提携であったと解釈するのが妥当である。安富氏は有馬氏の家臣団に組み込まれつつも、自らの居城である深江城を拠点に、独立した軍事力を保持し続けていた。この微妙なバランスの上に成り立っていた関係は、肥前国に龍造寺隆信という新たな嵐が吹き荒れる中で、大きな転機を迎えることになる。

【表1:肥前安富氏(深江氏)略系図】

|

世代 |

人物名 |

続柄・備考 |

出典 |

|

祖父 |

安富 貞直(やすとみ さだなお) |

但馬守。有馬氏に属す。 |

3 |

|

父 |

安富 純治(やすとみ すみはる) |

貞直の嫡子。純泰と共に龍造寺氏に降る。 |

3 |

|

本人 |

安富 純泰(やすとみ すみやす) |

深江城主。龍造寺氏に属し、沖田畷の戦いを生き延びる。 |

2 |

|

子 |

安富 助四郎(やすとみ すけしろう) |

純泰の嫡男。龍造寺氏への人質となる。 |

4 |

|

孫 |

安富(深江)昌武(ふかえ まさたけ) |

深江氏の祖。鍋島藩家老となる。 |

3 |

|

一族 |

安徳 純俊(あんとく すみとし) |

安富氏一族。純泰と共に龍造寺氏に降る。 |

4 |

第二章:激動の時代と主家の選択 ― 龍造寺氏への帰順

16世紀後半、肥前国は一人の傑出した武将の登場によって、その勢力図を根底から塗り替えられようとしていた。その男の名は龍造寺隆信。彼の急激な台頭は、安富純泰ら肥前の国衆たちに、一族の命運を賭けた重大な決断を迫るものであった。

第一節:「肥前の熊」龍造寺隆信の席巻

「肥前の熊」の異名で恐れられた龍造寺隆信は、肥前の一国衆から身を起こし、下剋上によって主家であった少弐氏を滅ぼし、さらには九州北部の覇者であった大友氏をも今山の戦いで破るなど、破竹の勢いでその版図を拡大していた 12 。彼の冷酷非情さと狡猾さを伴った軍事行動は、周辺の国衆たちを恐怖させ、肥前国内のパワーバランスを完全に覆した 1 。

天正五年(1577年)頃になると、肥前の有力国衆であった大村純忠や西郷純堯、神代貴茂らが次々と龍造寺氏の軍門に降り、その圧力は島原半島を支配する有馬氏にも直接及ぶようになった 4 。安富氏が仕える有馬氏も、もはや風前の灯火という状況に追い込まれていたのである。

第二節:天正六年の決断 ― 有馬氏からの離反

天正六年(1578年)正月、龍造寺隆信は満を持して大軍を率い、島原半島へと侵攻した 4 。この圧倒的な軍事力を前に、安富氏内部で下された決断は、主家・有馬氏からの離反であった。安富純泰は、父の純治、そして一族の安徳純俊らと共に、龍造寺隆信に降参したのである 4 。

この安富氏の離反は、有馬氏にとって決定的な打撃となった。有力な国衆を失った有馬晴信は、もはや抵抗を続けることができず、隆信に和睦を乞い、人質を差し出すことで恭順の意を示した。この時、龍造寺氏に送られた人質の中には、安富純泰の嫡男である助四郎も含まれていた 4 。これは、安富氏が龍造寺方として、かつての主家である有馬氏を監視・牽制するという、極めて重要な役割を担うことになったことを示唆している。三百年にわたる深江の領主・安富氏は、この日を境に、龍造寺氏という新たな主君の下で生きる道を選んだのである。

第三節:離反の背景 ― 二つの仮説

純泰が長年仕えた有馬氏を離れ、龍造寺氏に鞍替えした理由については、複数の要因が考えられる。

一つは、極めて現実的な軍事的・政治的判断である。純泰は、それまでの合戦を通じて龍造寺軍の圧倒的な強さを目の当たりにしており、たとえ有馬氏が薩摩の島津氏から援軍を得たとしても、もはや隆信の勢いを止めることは不可能だと判断していた 4 。国衆にとっての至上命題は、一族の存続と所領の安堵である。滅びゆく主家と運命を共にするよりも、新たな覇者にいち早く帰順することで、家の安泰を図るのは、戦国乱世における合理的な選択であった。

もう一つの説として、宗教的な対立が背景にあった可能性も指摘されている。主家の有馬晴信は、当時としては珍しい熱心なキリシタン大名であった 13 。一方で、安富氏のような伝統的な価値観を持つ国衆が、この新しい信仰に強い抵抗感を抱いていたとしても不思議ではない。一説には、安富氏は有馬氏のキリシタン信仰を嫌い、それが離反の一因になったとも言われている 4 。有馬家臣団の中にも安富徳円(純清)のようにキリスト教に改宗する者が現れるなど 15 、家中に生じた宗教的な亀裂が、純泰の決断に影響を与えた可能性は否定できない。

純泰の龍造寺氏への帰順は、単なる「従属」や「臣従」といった言葉では捉えきれない、複雑な側面を持っていた。彼の立場は、龍造寺家臣団の中でも特殊なものであったことが、史料から窺える。天正八年(1580年)に作成された龍造寺氏の肥後出兵における陣立書(着到帳)において、安富純泰は「高来衆」の一員としてその名が見える 16 。この「高来衆」は、龍造寺氏の譜代家臣団とは明確に区別される「幕下着到」という集団に分類されている 16 。これは、独立性を保持したまま、軍事作戦に際して龍造寺氏の指揮下に入る国衆グループを意味する。

この事実は、純泰が龍造寺氏の直臣として完全に組織に組み込まれたのではなく、自らの居城である深江城と独自の兵力を維持したまま、龍造寺陣営に参加した「同盟者」に近い立場であったことを強く示唆している。彼は、龍造寺の軍事力という「傘」の下に入ることで自領の安全を確保し、龍造寺は安富氏の軍事力と島原半島における影響力を利用する、という相互利益に基づいた戦略的提携だったのである。この自立性を保持した立場こそが、後に純泰が有馬・島津連合軍を相手に深江城で壮絶な籠城戦を戦い抜き、さらには龍造寺氏の滅亡後も迅速に次の行動へ移ることを可能にした、重要な基盤となったのである。

第三章:沖田畷の前哨戦 ― 深江城の攻防

龍造寺氏の軍門に降った安富純泰であったが、それは平穏な日々の始まりを意味しなかった。むしろ、彼の居城である深江城は、九州の覇権をめぐる龍造寺氏と島津氏の対立の最前線となり、歴史を揺るがす大戦の前哨戦の舞台となる運命にあった。

第一節:有馬・島津の反撃と最前線となった深江

龍造寺隆信の圧力に屈し、一時は従属していた有馬晴信であったが、その野心は消えていなかった。彼は水面下で薩摩の島津氏と連絡を取り、再起の機会を窺っていた。天正十一年(1583年)頃には、龍造寺氏からの離反の意を固め、公然と反旗を翻す 13 。

この有馬氏の離反は、龍造寺方に留まった安富純泰の立場を根本から変えた。彼の居城・深江城は、島原半島の付け根に位置し、有明海に面する交通の要衝である。有馬氏が島津方についたことで、この城は龍造寺方の領土の南端に孤立する形となり、有馬・島津連合軍に対する最前線拠点という、極めて重要な戦略的位置を占めることになったのである 4 。純泰は、かつての主家と、九州最強と謳われる島津軍の双方を敵に回し、自らの城で迎え撃つという過酷な状況に立たされた。

第二節:天正十一年の攻防戦 ― 籠城と島津勢の撃退

天正十一年(1583年)、有馬晴信の救援要請に応じた島津軍が、八代から海を渡り島原半島に上陸した。川上久隅を大将とする島津軍は、有馬軍と合流し、龍造寺方の最前線拠点である深江城に猛攻を仕掛けた 17 。

この絶体絶命の状況下で、安富純泰は驚くべき将才を発揮する。彼は巧みな籠城戦を展開し、数に勝る連合軍の攻撃をことごとく凌ぎ、城を堅守した 18 。この攻防戦は極めて激しいものであったことが、島津方の損害の大きさから窺える。この戦いで、島津家の重臣であり、歴戦の勇将として知られる新納忠元の嫡男・新納忠堯(ただたか)が、城攻めの最中に討ち死にするという悲劇が起きたのである 17 。

嫡男を失うという大きな犠牲を払いながらも、深江城を攻略できない島津軍は、士気の低下と有馬方への不信感も相まって、ついに城の攻略を断念し、撤退を余儀なくされた 17 。安富純泰は、独力で島津・有馬連合軍を撃退するという大金星を挙げたのである。

この天正十一年の深江城攻防戦は、単に沖田畷の戦いの「前哨戦」として片付けられるべきではない。この戦いは、両陣営の戦略と心理に決定的な影響を与え、翌年の沖田畷の戦いの勃発を不可避にした「触媒」としての役割を果たした。

島津家にとって、重臣の嫡男である新納忠堯の戦死は、単なる兵の損失以上の、一門の面目を潰された重大事件であった 19 。この敗北は、龍造寺氏、そしてその配下である安富純泰への強烈な憎悪を植え付け、必ず復讐を果たすという固い決意を島津側に抱かせた。後の沖田畷における島津軍の周到な作戦準備と執拗な戦いぶりは、この深江城での屈辱を晴らすという強い動機に支えられていたのである。

一方、龍造寺隆信の側から見れば、自らの配下である一国衆が、九州最強の島津軍を撃退したという事実は、自軍の優位性を確信させる格好の材料となった。特に、その性格が傲慢であったと伝わる隆信にとって、この勝利は「島津軍恐るるに足らず」という致命的な慢心を生んだ可能性が高い 12 。

結果として、深江城における安富純泰の獅子奮迅の戦いは、島津には「復讐」という強固な動機を、そして龍造寺には「慢心」という最大の敗因を、それぞれ与えることになった。この戦いなくして、翌年の沖田畷における龍造寺軍の無謀な大軍突撃と、それを待ち受けた島津軍の完璧な迎撃戦術は説明が困難である。純泰の籠城戦は、意図せずして九州の歴史を動かす巨大な歯車を回してしまったと言えるだろう。

第四章:主君の死と落城 ― 沖田畷の戦いと純泰の選択

深江城での勝利から数ヶ月後、肥前の運命を決する戦いの火蓋が切られようとしていた。安富純泰の奮戦は、結果的に主君・龍造寺隆信を島原の地へと誘い込み、九州戦国史における最も劇的な一日、沖田畷の戦いへと繋がっていく。

第一節:天正十二年、沖田畷へ

有馬晴信の離反と、その同盟者である島津軍による深江城攻撃に対し、龍造寺隆信は自ら大軍を率いての親征を決意する 4 。その軍勢は2万5千から5万余ともいわれ、九州の覇権を握らんとする龍造寺氏の総力を結集したものであった。この遠征の直接的な目的の一つは、有馬・島津連合軍に包囲され、なおも籠城を続ける安富純泰の深江城を救援することにあった 4 。

対する有馬・島津連合軍の兵力は、総勢6千から8千程度に過ぎず、兵力差は歴然であった 23 。しかし、島津軍を率いる島津家久は、単なる力押しでは勝機がないことを見抜き、決戦の地を島原城の北に広がる沖田畷(おきたなわて)と呼ばれる沼沢地に定めた。彼はこの地の利を最大限に活かし、泥田に巧みな伏兵を配置する陣を敷き、龍造寺の大軍を待ち受けた 23 。

第二節:隆信の戦死と龍造寺軍の崩壊

天正十二年三月二十四日(1584年5月4日)、沖田畷で両軍は激突した。圧倒的な兵力差に慢心した龍造寺隆信は、敵の貧弱な陣立てを嘲笑い、全軍に総攻撃を命じた 25 。龍造寺軍は怒涛の勢いで中央突破を図るが、それこそが島津家久の狙いであった。

足場の悪い泥田に足を取られて進軍速度が鈍ったところを、両翼に潜んでいた島津軍の鉄砲隊が一斉に火を噴いた。大混乱に陥った龍造寺軍に、伏兵が次々と襲いかかり、戦況は一変する 26 。軍の中枢は崩壊し、兵は我先にと逃げ惑った。そして、この大混乱の最中、総大将である龍造寺隆信自身が敵兵に囲まれ、壮絶な討ち死を遂げたのである 10 。

「肥前の熊」の死は、龍造寺軍の完全な崩壊を意味した。総大将を失った軍勢は統制を失い、壊滅的な敗北を喫して敗走した 4 。九州三強の一角は、わずか一日の戦いで、その頂点から転がり落ちたのである。

第三節:深江城の放棄と佐賀への退去

沖田畷で死闘が繰り広げられている間、安富純泰は深江城で籠城を続けていた 10 。彼は、主君・隆信が率いる救援軍の到来を待ちわびていたはずである。しかし、彼のもとに届いたのは、勝利の報せではなく、隆信の戦死と龍造寺軍の壊滅という、信じがたい凶報であった。

この報に接した純泰の判断は、迅速かつ的確であった。総大将を失い、主力軍が崩壊した今、もはや救援は絶望的であり、孤立した城で抵抗を続けることに何の意味もない。彼は深江城を放棄することを決断し、一族郎党を率いて、本拠地である佐賀へと退去した 9 。三百年にわたって一族が支配してきた故地を捨てるという、苦渋の決断であった。しかし、これは単なる敗残兵の逃亡ではなかった。来るべき新たな時代を生き抜くため、戦力を温存し、次の策を講じるための、統率の取れた戦略的撤退だったのである。

沖田畷の戦いにおける安富純泰の役割は、一見すると主戦場から離れた城に籠っていただけであり、受動的に見えるかもしれない。しかし、彼の存在は、戦い全体の構図に決定的な影響を与える「戦略的アンカー(重し)」として機能していた。

龍造寺軍の進軍目標が「深江城の救援」であったことからも明らかなように 4 、純泰の籠城そのものが、数万の龍造寺軍の行動を規定し、沖田畷という決戦の地へと導いた。同時に、彼の存在は有馬・島津方にとっても、背後に残した無視できない脅威であった。連合軍は、背後の深江城に兵力を割き、警戒し続けなければならず、その分、主戦場に投入できる戦力が削がれていたのである。したがって、純泰の籠城は、敵の兵力と注意を分散させる効果を持つ、極めて重要な軍事行動であったと言える。

そして、隆信の死によってこの戦いの戦略的前提が崩壊した瞬間、彼が即座に城を放棄して佐賀へ向かった決断は、状況の変化に即応した、極めて合理的かつ迅速なものであった。それは、混乱の中でも冷静に大局を見極め、一族の未来のために最善の道を選択できる、彼の優れた将としての判断力の高さを如実に示している。

第五章:龍造寺体制崩壊後 ― 「深江」への改姓と鍋島藩士の道

龍造寺隆信の死は、肥前国の権力構造に地殻変動をもたらした。安富純泰は、この新たな政治状況の中で、再び一族の存続を賭けた巧みな処世術を見せることになる。それは、過去との決別と、新たな名乗りによる再出発であった。

第一節:鍋島体制への移行と帰順

沖田畷の戦いで当主・隆信を失った龍造寺家は、急速にその勢力を失った。隆信の嫡男・政家が家督を継いだものの、彼は病弱であり、実権は隆信の義弟にあたる重臣・鍋島直茂が掌握していく 12 。肥前は、事実上、龍造寺氏から鍋島氏へと支配者が移行する過渡期に入った。

深江城を放棄し、佐賀へ退去した安富純泰は、この新しい権力体制に速やかに順応した。彼は鍋島直茂に帰順し、その家臣団の一員として組み込まれていったのである 4 。これは、龍造寺氏への忠義を貫くのではなく、肥前の新たな実力者である鍋島氏に仕えることで、一族の存続を図るという、彼のリアリズムに根差した決断であった。

第二節:「安富」から「深江」へ ― 改姓の謎

沖田畷の戦いを経て、安富氏はその姓を「深江」へと改める。この改姓は、一族の歴史における大きな転換点であったが、その具体的な時期については、史料によって見解が分かれている。

一部の資料では、沖田畷で隆信が戦死した直後、安富純泰自身が深江姓に改めたと記述されている 2 。これは、龍造寺体制の崩壊という大きな節目に、純泰が自らの意志で過去と決別したことを示唆する。

一方で、より具体的な記述を持つ他の史料では、改姓は純泰の孫にあたる昌武(まさたけ)の代に行われたと明記されている 4 。この説に従えば、改姓は純泰の死後、次々代になってから正式に行われたことになる。

両説は一見矛盾するようだが、改姓という重大事が、純泰の強い意志として決定され、その正式な実行が孫の代にずれ込んだという、段階的なプロセスであった可能性も考えられる。いずれにせよ、この改姓が沖田畷の敗戦という出来事と密接に結びついていることは間違いない。

この「安富」から「深江」への改姓は、単なる名称の変更に留まらない、高度な政治的意図を秘めた「リブランディング戦略」であったと分析できる。

「安富」という姓は、沖田畷で歴史的大敗を喫した龍造寺氏の同盟者であり、有馬氏と敵対したという、いわば「負の歴史」を色濃くまとっていた。この姓を名乗り続けることは、新たな支配体制下において、過去の政治的立場を引きずることになりかねない。

一方で、「深江」は、彼らの一族が三百年にわたって支配してきた本拠地の地名である 3 。この名を名乗ることは、特定の戦国大名への従属関係を誇示するのではなく、その土地に根差した古来の領主であるという、より普遍的で揺るぎない「正統性」を主張する行為に他ならない。

鍋島氏が龍造寺氏から実権を奪い、新たな支配体制を築き上げる過渡期において、この改姓は極めて有効に機能した。「龍造寺の有力家臣・安富」という立場を清算し、「鍋島藩の家臣であり、深江の旧領主である深江」として再出発することで、過去のしがらみを断ち切り、新しい主君への純粋な忠誠を内外に示すことができたのである。これは、戦国の激流を乗り越えた国衆が、近世という新しい時代に適応するために用いた、最後の、そして最も巧みな生存戦略であったと言えよう。

第三節:鍋島藩家老としての存続

改姓を果たした深江氏は、その後、鍋島氏が治める佐賀藩(鍋島藩)の家老職を務める家として、江戸時代を通じて存続することに成功した 3 。戦国の動乱の中で多くの武家が滅亡していく中、彼らは巧みな政治判断によって近世大名家臣への華麗な転身を遂げ、明治維新まで家名を保ったのである。

そして、彼らが後世に残した最大の遺産が、『深江家文書』と呼ばれる古文書群である 7 。この文書には、鎌倉時代から戦国時代に至るまでの安富(深江)氏の発給・受給文書が多数含まれており、一族の歴史のみならず、中世から戦国期にかけての肥前国の政治・社会情勢を知る上で、極めて貴重な一次史料として、今日高く評価されている 3 。

終章:安富純泰の生涯と後世への遺産

安富純泰の生涯は、戦国という時代の激流の中、一人の国衆がいかにして自らの一族を守り抜いたかを示す、鮮烈な物語である。彼の行動を、特定の主家への「忠誠」や「裏切り」といった単一の価値観で評価することは、その本質を見誤らせる。彼の行動原理は、より根源的な、一族の存続という至上命題に貫かれていた。

彼は、鎌倉以来の国衆としての誇りを胸に、時勢を冷静に読み、滅びゆく主家を見限る決断を下した。新たな覇者・龍造寺隆信の下では、その最前線で九州最強の島津軍を相手に城を死守し、主君の慢心を誘うほどの武功を挙げた。そして、その主君が戦場の露と消えるや、三百年の故地を捨ててでも戦力を温存し、新たな支配者の下で生き抜く道を選んだ。彼の生涯は、裏切りや変節の連続ではなく、激動の時代における合理的かつ冷徹な選択の連続であった。彼はまさしく、戦国国衆のリアリズムの体現者であったと言える。

純泰とその一族が後世に残したものは、血脈だけではない。彼らが戦乱の世を乗り越え、大切に守り伝えた『深江家文書』は、今日、我々が一地方の国衆の視点から、戦国時代の九州史を立体的に再構築することを可能にする、かけがえのない歴史的遺産となっている。

最後に、彼の人物像を象徴するものとして、その法名に触れたい。深江城最後の城主であった安富純泰の法名は、「源昌怊仙居士(げんしょうちょうせんこじ)」という 11 。これは、「源氏の繁栄を願い、それを明らかにした尊い人を惜しむ」という意味が込められているという 11 。清和源氏の末裔として、生涯を通じて一族の誇りと存続を願い続けた男の生き様が、この名前に凝縮されているかのようである。安富純泰の物語は、戦国乱世の片隅で繰り広げられた、一つの家の存亡を賭けた壮大な叙事詩として、今なお我々に多くのことを語りかけている。

【表2:安富純泰 関連年表】

|

西暦 (和暦) |

安富純泰・安富氏の動向 |

龍造寺氏の動向 |

有馬・島津氏の動向 |

|

1578年 (天正6年) |

父・純治と共に有馬氏を離反し、龍造寺隆信に帰順。嫡男・助四郎を人質に出す 4 。 |

隆信、島原半島へ侵攻。有馬晴信を降伏させる 4 。 |

有馬晴信、龍造寺氏に降伏し人質を出す 4 。 |

|

1580年 (天正8年) |

龍造寺軍の肥後出兵に「高来衆」として参陣 16 。 |

肥後への出兵など、勢力をさらに拡大 16 。 |

有馬晴信、キリスト教に改宗。龍造寺氏に従属下にある 13 。 |

|

1583年 (天正11年) |

居城・深江城にて有馬・島津連合軍の猛攻を籠城して撃退。島津方の新納忠堯が戦死 17 。 |

配下の純泰が深江城を防衛。 |

有馬晴信、龍造寺氏から離反し島津氏に救援を要請。島津軍が渡海し深江城を攻撃するも失敗 13 。 |

|

1584年 (天正12年) |

3月 : 沖田畷の戦いの間、深江城に籠城。隆信の戦死を知り、城を放棄して佐賀へ退去 10 。 |

3月24日 : 隆信、沖田畷の戦いで島津家久に敗れ戦死。龍造寺家は衰退へ 12 。 |

3月24日 : 有馬・島津連合軍、沖田畷で龍造寺軍に大勝 4 。 |

|

沖田畷の戦い以降 |

鍋島直茂に帰順し、鍋島氏家臣となる 4 。この後、一族は「深江」に改姓する 2 。 |

実権が鍋島直茂に移り、龍造寺氏は名目上の存在となる 12 。 |

島津氏、九州統一へ向けて勢力をさらに拡大。 |

|

江戸時代 |

子孫は深江氏を名乗り、佐賀藩の家老として存続する 3 。 |

|

|

引用文献

- 戦国大名龍造寺氏と国衆の関係について : 起請文の分析を中心に https://omu.repo.nii.ac.jp/record/2000999/files/2024000400.pdf

- 安富純泰(やすとみすみやす)『信長の野望・創造』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzou_data_d.cgi?equal1=9B03

- 安富氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AF%8C%E6%B0%8F

- 武家家伝_肥前安富氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hi_yasto.html

- 武家家伝_安富氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yasutomi.html

- 室町幕府奉行人在職考証稿(2) - 立命館大学 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/653/653PDF/Tanaka.pdf

- 深江家文書 一〇五点(一〇四通と一冊) - さがの歴史・文化お宝帳 https://www.saga-otakara.jp/search/detail.html?cultureId=5290&cityId=8

- 深江城-長崎県南島原市-~城と古戦場~ http://srtutsu.ninja-x.jp/shiro448.html

- 肥前 深江城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hizen/fukae-jyo/

- 肥前深江城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/fukae.htm

- 当山由緒 | 浄土宗 光明山 源昌寺 https://saga-genshouji.com/?page_id=19

- 龍造寺隆信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E9%80%A0%E5%AF%BA%E9%9A%86%E4%BF%A1

- 沖田畷の戦い(1/2)龍造寺隆信vs有馬晴信・島津家久 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/590/

- 有馬晴信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E4%BF%A1

- 安富徳円 (子) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AF%8C%E5%BE%B3%E5%86%86_(%E5%AD%90)

- 竜造寺家臣団の構成とその特質(二) : 天正八年着 到帳の ... - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/2233878/p001.pdf

- 深江城 - しまづくめ https://sengoku-shimadzu.com/spot/%E6%B7%B1%E6%B1%9F%E5%9F%8E/

- 深江城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/2747

- 武家家伝_新納氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/niro_k.html

- 島原合戦(沖田畷の戦い)と阿蘇合戦/戦国時代の九州戦線、島津四兄弟の進撃(6) https://rekishikomugae.net/entry/2023/05/23/173421

- 新納忠堯 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%B4%8D%E5%BF%A0%E5%A0%AF

- 新納忠元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%B4%8D%E5%BF%A0%E5%85%83

- 龍造寺隆信は何をした人?「肥前の熊と恐れられ大躍進したが哀れな最後を遂げた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/takanobu-ryuzoji

- 沖田畷の戦い・史跡踏査会レポート(11)(2020.4/12): 佐賀の戦国史 - Seesaa http://sagasengoku.seesaa.net/article/474532655.html

- 島津家久、軍法戦術の妙~沖田畷、戸次川でみせた鮮やかな「釣り野伏せ」 | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3975

- 殿の首を受け取り拒否!? 戦国武将・龍造寺隆信の壮絶な最期…からの数奇な運命 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/258456/

- ファミリーヒストリー~深江城 - 涙のシャンソン日記 - エキサイトブログ https://lamanda.exblog.jp/241022095/

- 戦国時代に自由恋愛のバツイチ婚!鍋島直茂夫婦のキューピットはまさかの「鰯」? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/108234/

- 鍋島直茂 名軍師/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/90091/

- 『信長の野望革新』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/kakushin/kakushindata.cgi?up1=0;target=1493;max=1493;print=20;p=46