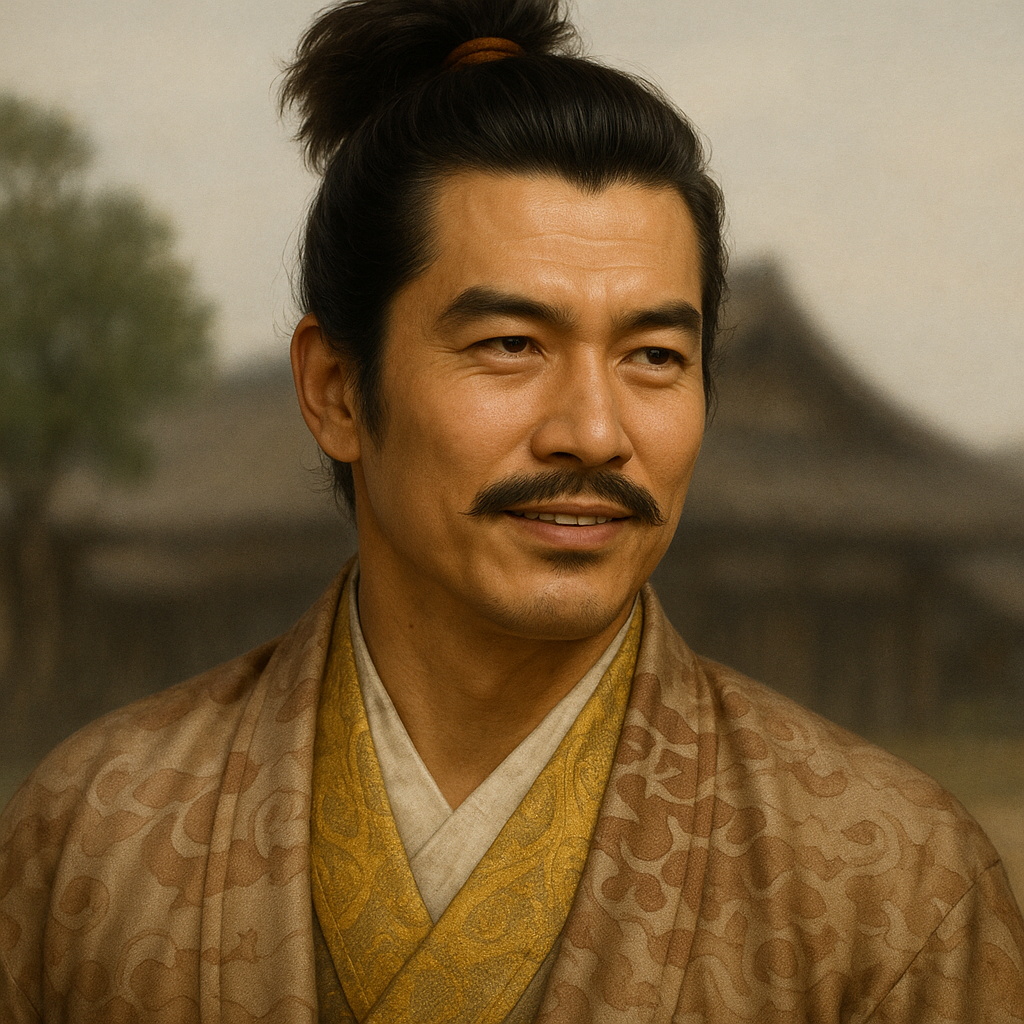

安東茂季

安東茂季は、檜山安東氏舜季の三男で、湊安東氏堯季の養子となり家督を継いだ。兄愛季の強い影響下にあり、第二次湊騒動を経験。蠣崎季広の娘を正室に迎えるも、天正7年に死去。

戦国期出羽の武将・安東茂季の実像:湊安東家の後継者としての生涯と檜山家との関係

はじめに

本報告書は、戦国時代に出羽国で活動した武将、安東茂季(あんどう しげすえ)について、現存する史料と研究成果に基づき、その出自、家督相続の経緯、治績、人物像、そして彼が属した湊安東家の終焉に至るまでを詳細かつ徹底的に調査し、多角的にその実像に迫ることを目的とする。

安東茂季は、湊安東家9代当主、檜山安東家当主・安東舜季の三男であり、湊安東家当主・安東堯季の養子となり家督を継いだとされる。また、蝦夷地の蠣崎季広の六女を正室に迎えたと伝えられている。これらの情報は、茂季の生涯を理解する上での重要な手がかりとなるが、彼の事績は兄であり安東氏を統一した安東愛季の陰に隠れがちで、断片的な情報も少なくない。

本報告では、これらの基礎情報を踏まえつつ、関連史料を丹念に読み解き、茂季の置かれた歴史的文脈、特に戦国期における分家当主の立場、宗家である檜山安東家との複雑な力関係、そして中央政権から遠い奥羽地方の武士としての生き様を浮き彫りにすることを目指す。史料の限定性や解釈の多様性を念頭に置き、客観的かつ実証的な記述を心がける。

第一章:安東茂季の出自と家系

安東茂季の生涯を理解するためには、まず彼の生きた時代と、彼を取り巻く一族の状況を把握する必要がある。本章では、茂季の生没年、家族構成、そして彼が結んだ婚姻関係について、史料に基づいて明らかにする。

1.1 生誕と死没

安東茂季の生年は天文9年(1540年)、没年は天正7年6月23日(1579年7月16日)とされる 1 。史料によっては、彼の名を「重季」と記すものも見られるが(例:『秋田家先祖覚書』 2 )、本報告書では「茂季」の表記を主として用いる。

表1:安東茂季 略年表

|

和暦 |

西暦 |

主な出来事 |

典拠例 |

|

天文9年 |

1540年 |

安東舜季の三男として誕生 |

1 |

|

天文20年頃 |

1551年頃 |

湊安東家当主・安東堯季の養子となり、家督を相続(具体的な時期は諸説あり) |

1 |

|

元亀元年 |

1570年 |

第二次湊騒動勃発。兄・愛季の加勢により鎮圧 |

1 |

|

元亀元年以降 |

1570年以降 |

(一説に)豊島城へ移される |

1 |

|

天正4・5年頃 |

1576・77年頃 |

大浦為信らとの書信による交誼に関与 |

4 |

|

天正7年6月23日 |

1579年7月16日 |

死去 |

1 |

この略年表は、茂季の生涯における主要な出来事を時系列で整理したものである。これにより、彼の人生の画期と、それらが戦国時代の北奥羽の情勢とどのように連動していたかを概観することができる。

1.2 父母と兄弟姉妹

茂季の父は、檜山安東家の当主であった安東舜季(きよすえ)である 1 。母は、湊安東家の当主・安東堯季(たかすえ)の娘であった 1 。この婚姻関係は、当時対立と和協を繰り返していた檜山家と湊家の関係性を考える上で重要であり、茂季が後に湊安東家の家督を継承する背景の一つとなった可能性がある。

茂季には複数の兄弟がいた。嫡兄の安東愛季(ちかすえ)は檜山安東家を継ぎ、後に湊家をも統合して安東氏の戦国大名化を成し遂げた傑物である 5 。茂季の生涯は、この偉大な兄の存在と深く関わっていた。次兄には春季(はるすえ、友季とも)がおり、彼は湊堯季の養子となったが早世している 1 。その他、弟として季隆(すえたか)、季堅(すえかた)らの名が伝えられている 1 。これらの兄弟間の序列や役割分担が、安東家全体の家政運営に影響を与えていたと考えられるが、愛季以外の兄弟の具体的な動向については史料が乏しい。

茂季の母が湊安東家の出身であったことは、単なる血縁関係に留まらず、両家の政治的・軍事的な力関係を反映したものである可能性が高い。戦国時代において婚姻は同盟や勢力統合の重要な手段であり、この関係が後の茂季の立場を規定する一因となったことは想像に難くない。

1.3 正室と子女

茂季の正室は、蝦夷地(現在の北海道)の有力者であった蠣崎季広(かきざき すえひろ)の六女であるとされている 1 。この婚姻は、安東氏にとって北方交易の維持・拡大や、当時対立関係にあった南部氏への牽制といった戦略的な意味合いを持っていたと考えられる。なお、一部資料で妻の名が「圭」とされることがあるが、これはゲームに由来するものであり、史実に基づく実名ではない点に留意が必要である 8 。

茂季の子女としては、嫡男とされる通季(みちすえ)の存在が確認できる 1 。通季は後に高季(たかすえ)、季政(すえまさ)などとも名乗り、父・茂季の死後は豊島城主となった。そして、従兄弟にあたる安東(秋田)実季に対して反乱(湊合戦)を起こすことになる 9 。その他、湊金十郎、秋田吉五郎、孫十郎政李といった子女の名も伝えられているが 1 、これらの子女の生母が蠣崎氏の娘であったか、あるいは茂季に他に側室がいたのかについては、史料上明確ではない 1 。孫十郎政李については、遠藤巌氏の研究論文で言及されている可能性があり、今後の調査が期待される 1 。

蠣崎氏との婚姻は、安東氏の勢力圏が蝦夷地にまで及んでいたこと、そして日本海交易における彼らの重要性を示唆している。茂季の子・通季が後に安東氏内部で大きな争乱を引き起こすことを考えると、茂季の家族構成や後継者問題が、必ずしも安定したものではなかった可能性も窺える。

表2:安東茂季 関係者一覧

|

氏名 |

続柄 |

備考 |

典拠例 |

|

安東舜季(あんどう きよすえ) |

父 |

檜山安東家当主 |

1 |

|

安東堯季(あんどう たかすえ)の娘 |

母 |

湊安東家出身 |

1 |

|

安東愛季(あんどう ちかすえ) |

嫡兄 |

檜山安東家を継ぎ、安東氏を統一。「斗星の北天に在るにさも似たり」と評される。 |

5 |

|

安東春季(友季)(あんどう はるすえ/ともすえ) |

次兄 |

湊安東堯季の養子となるが早世。 |

1 |

|

安東季隆(あんどう すえたか) |

弟 |

詳細不明 |

1 |

|

安東季堅(あんどう すえかた) |

弟 |

詳細不明 |

1 |

|

蠣崎季広(かきざき すえひろ)の六女 |

正室 |

実名不詳。蝦夷地の蠣崎氏出身。 |

1 |

|

安東通季(あんどう みちすえ) |

子(嫡男か) |

別名:高季、季政。豊島城主。後に秋田実季に対し湊合戦を起こす。 |

1 |

|

湊金十郎(みなと きんじゅうろう) |

子 |

詳細不明 |

1 |

|

秋田吉五郎(あきた きちごろう) |

子 |

詳細不明 |

1 |

|

孫十郎政李(まごじゅうろう まさすえ) |

子 |

遠藤巌氏の研究で言及の可能性あり。 |

1 |

この一覧表は、茂季の生涯と彼の置かれた立場を理解する上で重要な人物関係を整理したものである。特に安東氏内部の複雑な養子縁組や婚姻関係は、当時の武家の存続戦略を反映しており、茂季の運命にも大きな影響を与えた。

第二章:湊安東家の家督相続と茂季の立場

安東茂季が歴史の表舞台に登場するのは、湊安東家の家督相続という複雑な状況下においてであった。本章では、湊安東家の後継者問題と茂季の養子入りの経緯、そして兄・安東愛季との関係性、特に「傀儡」と評されるその立場について深く掘り下げる。

2.1 湊安東家の後継者問題と茂季の養子入り

湊安東家の当主であった安東堯季(史料によっては定季とも記される 6 )には男子がおらず、家の存続に関わる後継者問題が深刻化していた 2 。堯季はまず、弟である友親の子・友季を養子として迎えたが、この友季は若くして亡くなってしまう 6 。

次に堯季は、自身の娘と檜山安東家の安東舜季との間に生まれた外孫、すなわち舜季の次男である春季を養子とし、友季と改名させて後継者とした 6 。しかし、この春季(友季)もまた夭折するという不幸が続いた 3 。

相次ぐ養子の死により、湊安東家は後継者不在の危機に直面し、外部からの介入を受けやすい状況に陥った。この機を捉えたのが、檜山安東家の安東舜季とその嫡男・愛季であった。彼らは舜季の三男であり、夭折した春季(友季)の弟にあたる茂季を、堯季の新たな養子として送り込み、湊安東家の家督を継承させることに成功した 1 。『秋田家先祖覚書』には、「秋田城之助堯季ニ無男子、重子(茂季のこと)幼少にて其遺跡を次(継)故」とあり、茂季が幼少であったことが記されている 2 。

この一連の家督相続劇は、単に湊家の血筋を繋ぐという以上の意味を持っていた。檜山安東家の力が湊安東家を凌駕しつつあった当時、茂季の養子入りと家督相続は、実質的に檜山家による湊家掌握の重要な布石となったのである 3 。

2.2 兄・安東愛季との関係:「傀儡」説の検討

安東茂季が湊安東家の当主となったものの、その実権は兄である檜山安東家の安東愛季に握られており、茂季は「傀儡に過ぎなかった」という評価が一般的である 1 。この説を裏付ける記述は複数の史料に見られる。

前述の『秋田家先祖覚書』には、茂季が幼少で家督を継いだため、「兄愛季諸事をつとめ、家中以下迄おさめられしと申傳候」とあり、愛季が茂季の後見人として湊安東家の内政全般を取り仕切っていたことが示唆されている 2 。

さらに、元亀元年(1570年)に発生した第二次湊騒動は、この力関係を象徴する出来事であった。豊島玄蕃ら湊城近隣の国人衆が反乱を起こした際、茂季は自力でこれを鎮圧することができず、兄・愛季の加勢によってようやく事態を収拾している 1 。この事件は、茂季の湊における支配基盤の脆弱さと、愛季への強い依存、そして愛季の強大な影響力を如実に示している。

一説には、この第二次湊騒動の後、秋田郡一帯は愛季の直接支配下に置かれ、茂季は湊城から豊島城へ移されたとも伝えられており 1 、これも愛季による支配強化の一環であったと解釈できる。

これらの状況証拠から、茂季が湊安東家当主としての独自の権力を十全に行使できたとは考えにくい。しかし、「傀儡」という一言で片付けるには単純ではない側面も存在する。例えば、後述するように茂季自身が発給した外交書状も確認されており 4 、彼が完全に主体性を欠いた存在であったとは断定できない。愛季の戦略の一環として、弟である茂季に一定の役割と裁量権を与えつつ、実質的な支配権は檜山家が保持するという、巧妙な統治体制が敷かれていた可能性も考慮すべきであろう。戦国期における宗家と分家の関係は一様ではなく、茂季と愛季の関係も、単なる支配・被支配という図式では捉えきれない複雑さを有していたと考えられる。

第三章:安東茂季の治績と動向

安東茂季は、兄・愛季の強大な影響力の下にありながらも、湊安東家当主として、また一人の武将として、戦国末期の北奥羽の動乱期を生きた。本章では、彼の具体的な活動、特に湊城主としての治績、豊島城への移封、外交活動、そして合戦への関与について、史料に基づいて検証する。

3.1 湊城主としての活動

安東茂季は、湊安東家10代当主として、その本拠地である湊城(現在の秋田市土崎周辺)を拠点とした 1 。しかし、その統治は平穏なものではなかった。

最も特筆すべき事件は、元亀元年(1570年)に発生した第二次湊騒動である。これは、湊城近隣の国人領主である豊島玄蕃らが、茂季の支配に対して起こした反乱であった 1 。土井輝雄氏の著作によれば、茂季が湊城主となって間もなく、湊家の旧家臣である豊島休心、川尻中務らが徒党を組んで湊城の茂季を急襲したとされている 3 。この記述は、茂季の湊における支配基盤がいまだ確立されておらず、旧来の湊家家臣団からの反発も根強かったことを示唆している。茂季自身はこの反乱に有効な手を打てず、檜山城にいた兄・愛季に救援を求める他なかった。愛季は迅速に軍勢を派遣し、反乱を鎮圧、茂季を救出した 3 。この事件は、茂季の軍事的能力の限界と、檜山安東家、特に愛季への依存体質を露呈する結果となった。

この騒動の後、愛季は湊家の家臣団の反対を押し切って湊城に入り、茂季を補佐する名目で、湊安東家の内政に深く関与するようになったとされる 3 。これにより、湊安東家に対する檜山安東家の影響力は決定的なものとなった。

茂季の湊城主時代の領国経営や具体的な政策に関する史料は乏しい。しかし、湊(土崎湊)は古くから日本海交易の拠点として栄えており 13 、茂季の時代においても、蝦夷地や畿内との交易活動が継続していたと推測される 15 。ただし、これらの経済活動から得られる利益や、交易の主導権がどの程度茂季の手にあったのかは不明であり、実質的には愛季が掌握していた可能性が高い。

3.2 豊島城への移封とその背景

第二次湊騒動後、安東茂季は湊城から豊島城へ移されたという説がある 1 。これが事実であれば、秋田郡一帯が愛季の直接支配下に組み込まれ、茂季は湊安東家の本拠地から離されたことを意味する。

しかし、この移封については異説も存在する。土井輝雄氏の著作では、茂季は天正7年(1579年)に死去し、その3年後の天正10年(1582年)に、茂季の嫡男である道季(通季)が、豊島城主であった畠山玄蕃が愛季に討伐された後、湊城から豊島城へ移されたと記されている 3 。この記述に従えば、豊島城に移ったのは茂季自身ではなく、その子である通季ということになる。

史料によって記述が異なるため、茂季自身が豊島城に移ったのか、あるいは子の通季が移ったのかは判然としない。茂季の晩年や死後の混乱が、これらの記述の差異を生んだ可能性も考えられる。あるいは、茂季が名目上豊島へ移り、実質的な統治は愛季が行い、茂季の死後に通季が正式に豊島城主となったという段階的なプロセスも想定しうる。いずれにせよ、茂季の晩年には湊における実権は大きく削がれ、名目的な存在に近くなっていた可能性が高い。豊島城へ移されたのが茂季自身であったとしても、その地での具体的な活動を示す記録は乏しい。

3.3 外交活動

安東茂季の外交活動において最も明確なのは、蝦夷地の蠣崎氏との関係である。正室に蠣崎季広の娘を迎えていることから 1 、両家間の友好関係は継続していたと考えられる。これは、安東氏全体の北方交易における権益維持や、蝦夷地のアイヌとの関係安定、さらには南方で対立する南部氏への牽制など、多岐にわたる戦略的意義を持っていた。

茂季自身が関与した具体的な外交交渉の記録としては、「秋田藩家蔵文書」中に残る書状が注目される 4 。これは天正4・5年(1576・77年)頃のものとされ、茂季が兄・愛季の家臣である奥村惣右衛門に宛てた書状である。その内容は、檜山安東氏が比内(ひない)の浅利氏や、当時津軽地方で勢力を拡大しつつあった大浦為信(書状中では「右京亮殿」と呼称)と書信による交誼、すなわち連絡を取り合っていたことを示している。この書状から、茂季が檜山安東家の外交において、連絡役のような役割を担っていた可能性がうかがえる。

これらの外交活動が、茂季自身の裁量によるものだったのか、あるいは全て兄・愛季の指示に基づくものだったのかは判然としない。しかし、当時の北奥羽の複雑な勢力図の中で、浅利氏や大浦氏といった周辺勢力との関係構築は、安東氏にとって極めて重要であった。茂季がその一端を担っていたことは、彼が単なる名目上の当主ではなく、限定的ながらも実務に関与していたことを示唆している。ただし、これらの活動も、最終的には愛季の描く大きな戦略の枠内で行われていたと考えるのが自然であろう。中央政権(織田信長など)との直接的な交渉記録は茂季には見られないが、兄・愛季は中央との関係構築に積極的であったため 5 、茂季が間接的にその情報を得ていた可能性は否定できない。

3.4 その他の合戦への関与

第二次湊騒動以外で、安東茂季が主体的に軍事行動を指揮したり、大規模な合戦に関与したりしたことを示す具体的な記録は、現時点の調査では確認が困難である。

兄の安東愛季は、南部氏、小野寺氏、戸沢氏といった周辺の戦国大名としばしば武力衝突を繰り返していた 4 。湊安東家当主であった茂季が、これらの合戦に際して檜山安東家(愛季)の指揮下に入り、兵力を提供したり、後方支援を行ったりした可能性は十分に考えられる。しかし、茂季自身が軍を率いて戦功を挙げたといった具体的な記録は見当たらない。

これは、茂季の役割が軍事指揮よりも、湊安東家の家名を維持することや、前述のような特定の外交連絡などに限定されていた可能性を示唆している。あるいは、記録に残るほどの顕著な軍功がなかったか、愛季の事績の中に埋もれてしまったのかもしれない。茂季の武将としての側面や軍事指揮官としての能力については、史料の制約から不明な点が多いと言わざるを得ない。

第四章:安東茂季の人物像と関連史料

安東茂季に関する史料は断片的であり、その人物像を明確に描き出すことは容易ではない。しかし、限られた情報の中から、彼の置かれた立場や行動を分析することで、一定の推察は可能である。本章では、史料から垣間見える茂季の人物像を考察し、彼を理解する上で重要な関連史料を紹介・分析する。

4.1 史料から推察される人物像

安東茂季の人物像を語る上で最も頻繁に指摘されるのは、兄・安東愛季の強い影響下にあったという点である。「傀儡に過ぎなかった」との評価 1 や、『秋田家先祖覚書』に見られる「兄愛季諸事をつとめ、家中以下迄おさめられし」という記述 2 は、茂季の主体性の限界を示唆している。第二次湊騒動において自力で反乱を鎮圧できず、愛季の救援を仰いだ事実 3 も、彼の権力基盤の弱さと指導力への疑問を投げかける。

一方で、茂季が全くの無能であったと断じるのは早計であろう。彼が発給したとされる、浅利氏や大浦為信との書信のやり取りに関する書状の存在 4 は、彼が兄・愛季の指示のもとではあれ、一定の外交的役割を担っていたことを示している。また、蝦夷地の有力者である蠣崎季広の娘を正室に迎えていることから、彼自身が当時の政治状況や婚姻の重要性を理解していなかったとは考えにくい。

これらの情報を総合すると、安東茂季は、強大な指導力を持つ兄・愛季の陰に隠れ、その意向に逆らうことはできなかったものの、与えられた範囲内で湊安東家当主としての役割を果たそうとした人物と推察される。彼の行動は受動的に見える場面が多いが、それは彼自身の資質の問題というよりも、当時の檜山安東家と湊安東家の力関係、そして茂季が置かれた困難な立場に起因する部分が大きかったのではないだろうか。史料の制約から、彼の内面や具体的な個性、能力について深く踏み込むことは難しいが、戦国時代の複雑な人間関係の中で翻弄された一人の武将の姿が浮かび上がってくる。

歴史記述において、中心人物や勝者の影に隠れた人物の評価は難しい。茂季もまた、兄・愛季の輝かしい事績の前に、その人物像が曖昧にならざるを得なかった一人と言えるかもしれない。

4.2 主要関連史料の紹介と分析

安東茂季の実像に迫るためには、彼に関連する数少ない史料を慎重に検討する必要がある。以下に主要なものを挙げる。

- 『秋田家先祖覚書』 2

- 内容:安東氏の系譜、茂季(史料中では「重季」または「重子」)の湊安東家家督相続の経緯(堯季に男子がなく、茂季が幼少であったため兄・愛季が後見したこと)、茂季の兄弟(愛季、五十目七郎、糠塚十郎)、茂季が湊家を継いだことなどが記されている。元禄期に八戸藩南部家中の湊季明から秋田藩佐竹家中の湊許季に宛てられた覚書と推定されている。

- 意義:茂季の家族構成や家督相続の背景を知る上で基本となる史料の一つ。特に愛季による後見の記述は、茂季の立場を考察する上で重要である。ただし、成立が茂季の死後かなり経過している点に留意が必要である。

- 『秋田藩家蔵文書』 4

- 内容:弘前市立弘前図書館所蔵の文書群の中に、安東茂季が兄・愛季の家臣である奥村惣右衛門に宛てた天正4・5年(1576・77年)頃の書状が含まれている。この書状には、檜山安東氏が比内の浅利氏や大浦為信(右京亮殿)と書信による交誼があったことが記されている。

- 意義:茂季自身の活動を具体的に示す数少ない一次史料として極めて価値が高い。彼が限定的ながらも外交の一端を担っていたことを示している。『秋田藩家蔵文書』全体には、安東氏関連の他の史料も含まれている可能性があり、今後の詳細な調査が期待される 19 。

- 『八戸湊文書』 9

- 内容:茂季の子である安東通季(高季、季政)の子孫に伝来した文書群。通季が湊合戦で秋田実季に敗れて南部氏に仕え、後に八戸藩士となった経緯など、湊安東家庶流の動向に関する情報を含む可能性がある 9 。

- 意義:湊安東家の後裔の視点からの情報が含まれる可能性があり、茂季の死後の湊安東家の状況や、安東氏全体の歴史を補完する上で重要な史料群である。中世北奥羽史研究においても重要視されている 9 。

- 『市川湊家文書』 9

- 内容:茂季の甥で佐竹氏家臣となった湊盛季の子孫に伝わる文書群 9 。男鹿市内の寺社修造時の棟札写から復元された湊安東家の系図(寂蔵 - 忠季 - 浄宗 - 銀宗 - 貞季 - 宗季 - 知季 - 洪郭(堯季) - □季)などが含まれるとされる 21 。

- 意義:湊安東家の系譜、特に茂季以前の当主や一族の動向を研究する上で参考となる史料。

- 遠藤巌氏の研究 1

- 特に論文「<研究ノート>音喜多勝氏所蔵八戸湊文書覚書」(『弘前大学國史研究』第107号、1999年)は、茂季の子である孫十郎政李や、通季が起こした湊合戦に関する記述の典拠として 1 で引用されており、茂季の子孫や湊安東家の末期を研究する上で参照すべき重要な二次史料である。この論文の具体的な内容については、原論文の確認が不可欠である 22 。

これらの史料は、それぞれ成立背景や性格が異なるため、相互に比較検討し、史料批判を経ることで、より客観的な安東茂季像に近づくことができる。特に系図や覚書は後世の編纂物が多く、編者の意図や記憶違いが含まれる可能性を常に念頭に置く必要がある。

表3:主要関連史料一覧

|

史料名 |

年代・成立時期 |

所蔵(伝来)状況・概要 |

安東茂季研究における主な情報・意義 |

典拠例 |

|

『秋田家先祖覚書』 |

元禄期(江戸時代中期)成立か |

八戸藩南部家臣湊季明から秋田藩佐竹家臣湊許季宛の覚書 |

茂季(重季)の家督相続経緯、兄弟関係、愛季による後見など。 |

2 |

|

『秋田藩家蔵文書』中の茂季書状 |

天正4・5年(1576・77年)頃 |

弘前市立弘前図書館所蔵。茂季から愛季家臣奥村惣右衛門宛。 |

茂季が浅利氏・大浦為信との外交連絡に関与したことを示す一次史料。 |

4 |

|

『八戸湊文書』 |

戦国時代~江戸時代 |

茂季の子・通季の子孫(八戸藩士湊氏)に伝来。 |

通季の動向、湊安東家庶流の歴史。中世北奥羽史の重要史料。 |

9 |

|

『市川湊家文書』 |

戦国時代~江戸時代 |

茂季の甥・湊盛季の子孫(久保田藩士湊氏)に伝来。 |

湊安東家の系図(茂季以前の当主情報含む)。 |

9 |

|

遠藤巌「<研究ノート>音喜多勝氏所蔵八戸湊文書覚書」 |

1999年発表 |

『弘前大学國史研究』107号掲載論文。 |

茂季の子・孫十郎政李、通季の湊合戦などに関する研究。 |

1 |

第五章:安東茂季の死後と湊安東家の終焉

安東茂季の死は、彼個人の生涯の終わりであると同時に、彼が当主を務めた湊安東家の歴史における一つの大きな転換点であった。本章では、茂季の死がもたらした影響、その子・通季の動向と彼が引き起こした湊合戦、そして湊安東家が歴史の表舞台から姿を消すに至る経緯を詳述する。

5.1 茂季の死とその影響

安東茂季は、天正7年6月23日(1579年7月16日)に死去した 1 。享年40歳であった。彼の死が、湊安東家および安東氏全体にどのような影響を与えたのかを考察する。

当時、兄である安東愛季による檜山・湊両安東家の統一事業はほぼ最終段階に達しており、愛季は出羽北部における最大級の戦国大名としての地位を固めつつあった 5 。このような状況下での茂季の死は、愛季にとって湊安東家に対する支配をより直接的かつ強固なものにする機会となった可能性がある。茂季の存在は、たとえ名目的なものであったとしても、湊安東家という独立した家系の存続を意味していたからである。

茂季の死因に関する具体的な記録は乏しい 24 。病死であった可能性が高いが、当時の緊迫した政治状況を鑑みれば、何らかの政争に巻き込まれた可能性も完全に否定することはできない。しかし、現時点ではそれを裏付ける史料は確認されていない。

茂季の死は、特にその子である通季の心境に大きな影響を与えたと考えられる。父・茂季が兄・愛季の強い影響下に置かれていたこと、そして湊安東家が実質的に檜山安東家に吸収されつつあったことへの不満が、茂季の死を契機としてさらに増幅されたとしても不思議ではない。

5.2 子・通季の動向と湊合戦

安東茂季の死後、その嫡男とされる通季(道季、高季、季政とも呼ばれる)が家督を継ぎ、豊島城主となったとされる 9 。しかし、彼の前途は多難であった。

天正15年(1587年)、安東氏を強大な指導力でまとめ上げてきた安東愛季が急死する 10 。愛季の跡を継いだのは、まだ12歳という若年の実季(さねすえ、愛季の次男)であった 26 。この当主交代と実季の若さは、かねてより檜山安東家の支配に不満を抱いていた勢力にとって、絶好の機会と映った。

その筆頭が、安東茂季の子・通季であった。彼は、父・茂季の系統こそが湊安東家の正統な後継者であるとの意識を持ち、また、愛季・実季親子による檜山家中心の支配体制に強い反感を抱いていたと考えられる。天正17年(1589年)2月、通季はついに実季に対して兵を挙げた。彼は戸沢氏や小野寺氏といった周辺の有力国人と連携し、実季の本拠である檜山城に迫ったのである 18 。この大規模な内乱は「湊合戦」と呼ばれ、北奥羽の諸勢力を巻き込む激しい戦いとなった 28 。

湊合戦の緒戦において、通季は一時的に実季を窮地に追い込んだとされる。しかし、実季は由利衆らの支援も得て反撃に転じ、最終的に通季勢を打ち破った 27 。敗れた通季は南部氏のもとへ逃れ、その後、豊臣政権に対して湊安東家の再興を訴えたが、これは認められなかった 9 。最終的に通季は南部氏に仕え、後に八戸藩士「湊修理亮高季」としてその名が見える 9 。

湊合戦は、単なる安東氏内部の家督争いという側面だけでなく、檜山安東家による統一支配に対する旧湊安東家家臣団や周辺勢力の反発が噴出した事件であったと解釈できる。茂季の時代から蓄積されてきた不満が、愛季の死と実季の若年での家督相続という状況下で爆発したと言えよう。

5.3 湊安東家の歴史的終焉

湊合戦における安東実季の勝利は、安東氏の歴史において決定的な意味を持った。これにより、檜山安東家を中心とする安東氏の統一は実質的に完了し、独立した勢力としての湊安東家はその歴史的役割を終えることになったのである 18 。

この統一を象徴するように、安東実季は後に姓を「秋田」と改めた 10 。これは、湊安東家が代々「秋田城介」という官職を称してきたことにも由来すると考えられ、檜山・湊両家の統合を内外に示すものであった 28 。

湊安東家の旧臣たちの多くは、秋田氏(実季)の家臣団に組み込まれたり、あるいは他家に仕官したり、帰農するなど、それぞれの道を歩むことになったと考えられる 31 。一方、安東茂季の血を引く通季の系統は、八戸藩士湊氏として存続し、その子孫には「八戸湊文書」という貴重な史料群が伝えられた 9 。

湊安東家の終焉は、戦国時代末期から織豊政権期にかけての、地方勢力の淘汰と再編という大きな歴史の流れの中で捉えることができる。それは、安東氏が檜山系を中心としてより強固な戦国大名へと脱皮していく過程で避けられなかった出来事であり、同時に、北奥羽における地域権力の構造変化を象徴するものであったと言えよう。

おわりに

安東茂季の生涯は、戦国時代の東北地方に生きた一武将の苦悩と葛藤を映し出している。偉大な兄・安東愛季の陰にあり、湊安東家という歴史ある家系の当主でありながら、その立場は常に檜山安東家の強い影響下に置かれていた。彼が「傀儡」であったという評価は、その生涯の多くの局面で妥当性を持つように見える。

しかし、断片的な史料からは、彼が兄の意向を受けつつも、外交連絡などの一定の役割を果たそうとしていた姿も垣間見える。彼自身の主体性や能力を完全に否定することは、史料の限定性を考慮すると慎重であるべきだろう。茂季の存在、そして彼が率いた湊安東家の動向は、安東氏全体の統一過程や、戦国末期から織豊政権期にかけての北奥羽の複雑な政治情勢を理解する上で、傍流ではあるが決して無視できない視点を提供している。

彼の死後、子・通季が起こした湊合戦は、湊安東家の歴史的終焉を決定づけた。これは、より大きな権力構造の中に地方勢力が飲み込まれていく戦国時代の厳しさを示すと同時に、安東氏が「秋田氏」として新たな時代へと踏み出すための、いわば産みの苦しみであったとも言えるかもしれない。

安東茂季に関する研究は、史料の制約もあり、未だ十分とは言えない。特に『秋田藩家蔵文書』や『八戸湊文書』、『市川湊家文書』といった関連史料群の詳細な分析と再検討は、茂季の実像をより深く理解する上で不可欠である。今後の研究によって、これまで光の当たりにくかった茂季の新たな側面が明らかにされることが期待される。

安東茂季の生涯は、戦国時代という激動の時代において、必ずしも歴史の主役とはなり得なかった多くの地方武将たちの姿を代表していると言える。華々しい英雄譚とは異なる、戦国社会の複雑さ、そしてその中で生き抜こうとした人々の姿を、安東茂季は静かに物語っているのである。

参考文献

本報告書の作成にあたり参照した主要な史料および研究は以下の通りである。

- 青森県市浦村編 『中世十三湊の世界』 新人物往来社、2004年。 33

- 青森県史編さん中世部会編『青森県史 資料編 中世1』青森県、2001年。

- 青森県史編さん中世部会編『青森県史 資料編 中世2』青森県、2005年。 2

- 秋田県公文書館『研究紀要』各号。 19

- 秋田市教育委員会「湊城跡」発掘調査報告書(例:『湊城跡』平成21年3月)。 34

- 遠藤巌「戦国大名下国愛季覚書」(羽下徳彦編『北日本中世史の研究』吉川弘文館、1990年)。 35

- 遠藤巌「<研究ノート>音喜多勝氏所蔵八戸湊文書覚書」『弘前大学國史研究』第107号、弘前大学國史研究会、1999年10月、pp. 38-53。 1

- 小口雅史編 『津軽安藤氏と北方世界』 河出書房新社、1995年。 33

- 塩谷順耳ほか 『新版県史 秋田県の歴史』 山川出版社、2001年。 6

- 渋谷鉄五郎 『秋田「安東氏」研究ノート』 無明舎出版、1988年。 6

- 新編弘前市史編さん委員会編『新編弘前市史 通史編1(古代・中世)』弘前市、1997年。 4

- 新編弘前市史編さん委員会編『新編弘前市史 資料編1(古代・中世)』弘前市、1995年。 35

- 土井輝雄『土崎の歴史』(具体的な書誌情報についてはさらなる調査が必要)。 3

- 長谷川成一「「本城満茂と城下町本荘」(講演)」『鶴舞』第86号、本荘市文化財保護協会、2003年11月。 6

- その他、本文中に典拠として示した各ウェブサイト資料。

引用文献

- 安東茂季 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E8%8C%82%E5%AD%A3

- 08_青森県史資料編中世2 - 県史テキストデータベース詳細画面 https://kenshi-archives.pref.aomori.lg.jp/il/meta_pub/G0000004txt_Chus2-1046-000-a

- 土居輝雄遺稿集 http://www.matsubarainsatsu.co.jp/doi/doiteruo-ikosyu.pdf

- 【文献史料から見た戦国動乱の激化】 - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/text-list/d100010/ht030680

- 安東愛季 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E6%84%9B%E5%AD%A3

- 安東尭季とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E5%B0%AD%E5%AD%A3

- 蠣崎季広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%AD%A3%E5%BA%83

- 武将別伝(信長の野望)史実姫 - ニコニコ動画 歴史戦略ゲー プレイ動画まとめwiki https://w.atwiki.jp/nicosangokushi/pages/279.html

- 安東通季 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E9%80%9A%E5%AD%A3

- 三春藩主 安東秋田氏 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=26-

- 僕のルーツ・中世への旅No14 - 無明舎出版 http://mumyosha.co.jp/ndanda/06/medieval10.html

- 湊騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%8A%E9%A8%92%E5%8B%95

- 十三湊史跡観光と遺跡紹介 - 簡単無料ホームページ作成 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page8

- 十三湊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%B9%8A

- 安東愛季(あんどう ちかすえ) 拙者の履歴書 Vol.152~海の富と野望 出羽の統一へ - note https://note.com/digitaljokers/n/n76680e46b8ad

- 土崎港(秋田港)の「みなと文化」 https://www.wave.or.jp/minatobunka/archives/report/013.pdf

- 三春城主秋田家菩提寺 安日山高乾院 秋田家墓所一覧 - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=26-&page=1

- 秋田の中世史~秋田県域に関東御家人が入部して戦国時代には中小領主が乱立する (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/17800/?pg=2

- බ ᩥ ᭩ 㤋 - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000000396_00/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%80%E8%A6%81%E7%AC%AC24%E5%8F%B7.pdf

- 安東氏系図とその系譜意識 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page10

- 安東氏 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E6%B0%8F

- 大宝寺義氏の戦争と外交 - 秋田大学学術情報リポジトリ https://air.repo.nii.ac.jp/record/5448/files/akishi64(43).pdf

- <研究ノート>音喜多勝氏所蔵八戸湊文書覚書 | CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1050282677526899584

- 「北のまほろば」と「安東氏」という謎|中村隆一郎 - note https://note.com/modern_snail5349/n/nf158ece5f14f

- 北海道 - 北斗市 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/bunkazai/data/nen1-1.htm

- 秋田(安東)氏 - 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E7%A7%8B%E7%94%B0(%E5%AE%89%E6%9D%B1)%E6%B0%8F

- 日ノ本将軍”と謳われた安東氏が築いた「檜山城」【秋田県能代市 ... https://www.rekishijin.com/22439

- 安東愛季 統一後、再度起きた湊合戦と“秋田”~『秋田家文書』『奥羽永慶軍記』『六郡郡邑記』を読み解く――「東北の戦国」こぼれ話 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/9400

- 脇本城 https://joukan.sakura.ne.jp/joukan/akita/wakimoto/wakimoto.html

- 浅利氏と山田の歴史 - あきた森づくり活動サポートセンター https://www.forest-akita.jp/data/school-2024/yamada-rekisi/rekisi.html

- 安東氏研究ノート http://www.mumyosha.co.jp/docs/98new/andosi.html

- 秋田実季 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E5%AE%9F%E5%AD%A3

- 安東定季 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E5%AE%9A%E5%AD%A3

- 湊 城 跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/15/15718/11752_1_%E6%B9%8A%E5%9F%8E%E8%B7%A1.pdf

- 小稿では、いよいよ豊臣・徳川政権と向き合わなくてはならなくなる、 天正十八年以降の夷島での蠣崎氏による地域大名権力の形成について考 https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/1518/files/HirodaiKokushi_135_1.pdf

- https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/records/1288