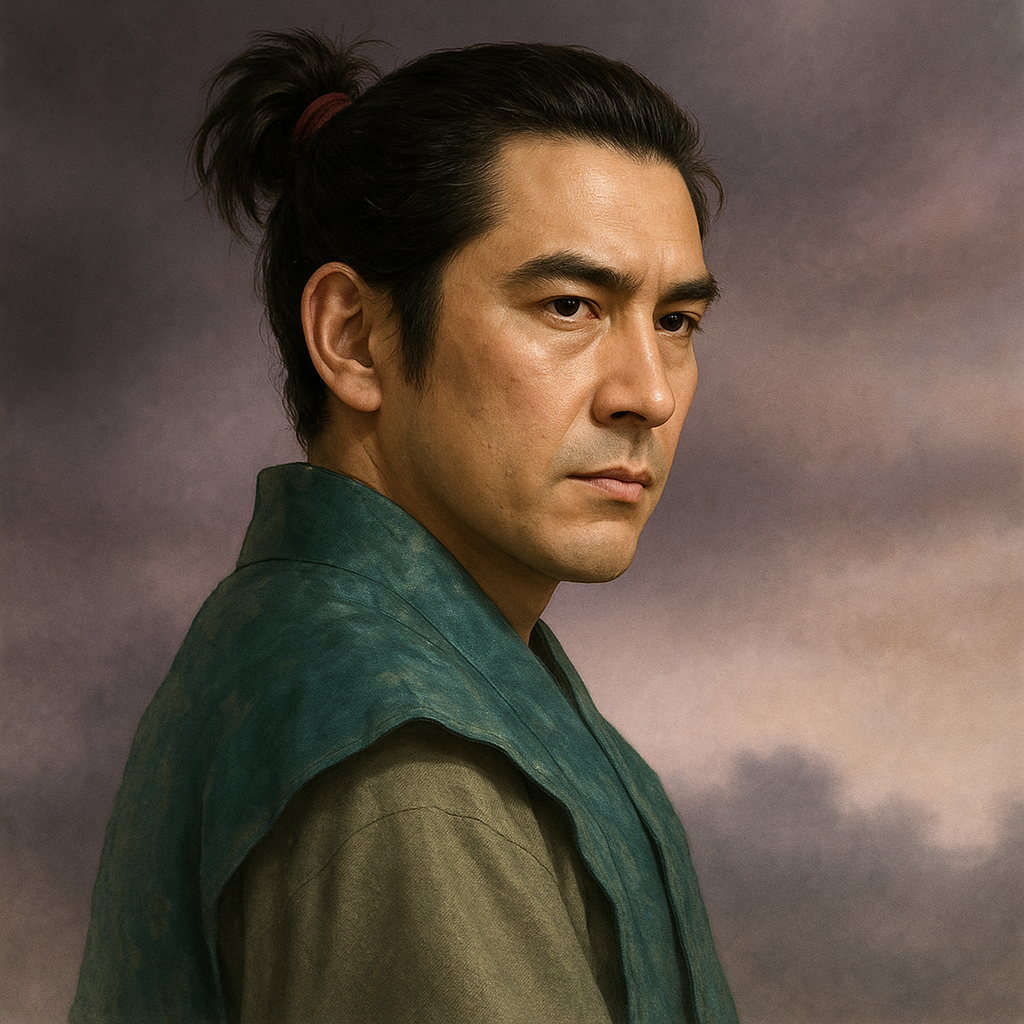

安東通季

安東通季は湊安東家10代当主。伯父・愛季による安東氏統一に不満を抱き、湊合戦で秋田実季と争うも敗北。南部氏のもとへ亡命し、家名再興を試みるが失敗。流転の生涯を送った。

安東通季:戦国末期、北出羽に生きた武将の実像

1. はじめに

安東通季(あんどう みちすえ)は、日本の戦国時代から安土桃山時代にかけて、出羽国北部にその名を刻んだ武将です。安東宗家の家督を巡る争いに身を投じ、従兄弟である秋田実季(安東実季)と「湊合戦」と呼ばれる激しい戦いを繰り広げました。この戦いに敗れた後は、南部氏など諸勢力のもとを転々とする流転の生涯を送ったと伝えられています。

利用者の方が既にご存知の「湊安東家10代当主。茂季の嫡男。父の死後、伯父・愛季に湊城を追われ、豊島城に移される。愛季の死後、戸沢家と結んで謀叛を起こすが、失敗に終わった」という概要は、通季の生涯の骨子を的確に捉えています。本報告書は、この情報と現存する諸史料に基づき、安東通季の出自、時代背景、湊合戦に至る経緯とその詳細、合戦後の動向、そして彼に関連する史料、特に「八戸湊文書」の意義を検証し、通季という人物の実像に多角的に迫ることを目的とします。

2. 安東通季の出自と時代背景

安東通季の生涯を理解するためには、まず彼が属した安東氏の成り立ちと、当時の北出羽における複雑な政治状況を把握する必要があります。

2.1. 安東氏の系譜:湊安東家と檜山安東家

出羽国北部に広大な勢力圏を有した安東氏は、津軽地方から進出したとされる武家一族です。戦国時代には、米代川河口域の檜山城(秋田県能代市)を本拠とする檜山安東家(下国家)と、雄物川河口域の土崎湊城(秋田県秋田市)を本拠とする湊安東家(上国家)の二系統に分かれていました 1 。これら両家は、本家筋と目される檜山安東氏と湊安東氏との間で、必ずしも安定した関係ではなく、対立と和解を繰り返していたと推察されます。

この両安東氏の統一を成し遂げたのが、通季の伯父にあたる檜山安東家の安東愛季(あんどう ちかすえ)です。愛季は、湊安東家との婚姻関係や養子縁組を通じて、巧みに湊家を檜山家の影響下に置き、事実上吸収する形で安東氏の再統一を果たしました 1 。この統一事業は、愛季の卓越した指導力と、蝦夷地貿易や湊における交易の統制強化といった経済政策によって推進されたと考えられます 1 。しかし、この統一の過程は、必ずしも平穏無事なものではありませんでした。愛季による交易統制の強化は、旧来の権益を保持してきた湊安東家系の国人や、雄物川流域の諸勢力の反発を招き、「湊騒動」と呼ばれる複数の紛争を引き起こしたとされています 1 。このような愛季の強引とも評される統一策は、一時的に安東氏の勢力を拡大させたものの、旧湊安東家勢力やその中で立場を失った者たちの間に、潜在的な不満の火種を残した可能性が否定できません。この不安定な権力構造が、後の通季の行動に影響を与えた一因とも考えられます。

2.2. 父・安東茂季と伯父・安東愛季:一族内の力関係

安東通季の父は、安東茂季(あんどう しげすえ)です。茂季は檜山安東氏の当主であった安東舜季(あんどう きよすえ)の三男として生まれ、母は湊安東氏の当主・安東堯季(あんどう たかすえ)の娘でした 2 。この出自から、茂季は湊安東家の家督を継承し、湊安東家10代当主とされています 4 。

しかし、茂季の湊安東家当主としての立場は、実質的には兄である愛季の強い影響下にありました。史料によっては「愛季の傀儡に過ぎなかった」と評されるほどです 4 。元亀元年(1570年)に発生した第二次湊騒動(豊島玄蕃らの反乱)の後、愛季は湊安東氏当主としての茂季の実権を吸収し、茂季は本拠地の湊城から豊島城(秋田県秋田市豊島)へ移されたとされています 4 。この事件の正確な年代については諸説が存在します 6 。この豊島移封は、茂季が湊安東家の伝統的な拠点と権益から切り離され、愛季による支配体制が強化されたことを象徴する出来事と言えるでしょう。

茂季は天正7年(1579年)に死去しました 4 。その死因に関する具体的な記録は乏しく、詳細は不明です 4 。父・茂季が、兄・愛季の強大な権力の下で湊安東家当主としての実権を奪われ、不遇とも言える立場に置かれた可能性は、その嫡男である通季の人格形成や、愛季・実季親子に対する感情に複雑な影響を与えたと推察されます。父が果たせなかった思いや、奪われた権力を取り戻したいという願望が、後の湊合戦へと通季を駆り立てた動機の一つとなったとしても不思議ではありません。

2.3. 通季の生誕と湊安東家における立場

安東通季は、永禄7年(1564年)に安東茂季の嫡男として生を受けました 7 。父・茂季が湊安東家の当主であったため、通季はその正嫡としての立場にありましたが、前述の通り、愛季による安東氏統一の過程で、湊安東家の実権は檜山安東家、すなわち愛季の手に帰していました。

天正7年(1579年)、父・茂季が死去すると、通季は豊島城主の地位を継承します 7 。この時、通季は16歳前後であったと考えられます。利用者の方がお持ちの「父の死後、伯父・愛季に湊城を追われ、豊島城に移される」という情報についてですが、史料を詳細に検討すると、父・茂季が元亀元年(1570年)頃に湊城から豊島城へ移されており、この時、通季はまだ6歳程度の幼少でした 5 。その後、茂季の死を受けて通季が豊島城主を継いだというのが実情に近いと考えられます。したがって、通季自身が直接「愛季に湊城を追われた」というよりは、父・茂季の代に湊安東家の拠点が実質的に豊島城へと移され、通季はその状況を継承したと解釈するのがより正確でしょう。これは、愛季による湊安東家支配強化策の一環として、茂季・通季親子が湊安東家の伝統的中心地である湊城から遠ざけられ、豊島城にその活動基盤を限定されたと見ることも可能です。

通季が父の死後に豊島城主となったことは、彼が安東一門の中で一定の地位を認められていたことを示唆します。しかし、それはあくまで愛季を中心とする統一安東氏の枠内での限定的なものであり、かつての湊安東家が有していた独立性や実権は失われていました。この「名目上の城主」という立場と、実権の伴わない状況との間にある隔たりが、嫡流としての自負を持つ通季にとって大きな不満となり、後の行動へと繋がった可能性は十分に考えられます。

表1:安東通季 関連年表

|

年号(西暦) |

出来事 |

典拠例 |

|

永禄7年(1564年) |

安東茂季の嫡男として誕生 |

7 |

|

元亀元年(1570年)頃 |

父・茂季、湊城から豊島城へ移る(通季6歳頃) |

5 |

|

天正7年(1579年) |

父・安東茂季死去。通季、豊島城主となる |

7 |

|

天正15年(1587年) |

伯父・安東愛季、戸沢盛安との戦陣中(淀川)にて病死 |

11 |

|

天正17年(1589年) |

湊合戦勃発。通季、秋田実季に敗北し、南部氏のもとへ亡命 |

7 |

|

天正18年(1590年) |

豊臣政権に対し家名再興を願い出るも、増田長盛に阻まれ失敗 |

1 |

|

慶長8年(1603年) |

南部氏に仕官。「湊修理亮高季」と称す |

7 |

|

以後 |

「季政」と改名した可能性あり |

7 |

|

没年 |

不明 |

7 |

表2:安東氏主要関係系図(簡略版)

Mermaidによる関係図

この系図は、安東一族内の複雑な関係性、特に通季と実季が従兄弟でありながら家督を争うことになる背景を視覚的に理解する助けとなります。これは、続く湊合戦の動機を理解する上で不可欠な情報です。

3. 湊合戦の烽火

安東通季の生涯における最大の転機であり、彼の名を歴史に刻むことになったのが「湊合戦」です。この合戦は、安東愛季の死を契機として、安東氏の内部対立が表面化し、周辺勢力を巻き込んで展開されました。

3.1. 安東愛季の死と秋田実季の家督相続

天正15年(1587年)、安東氏を統一し、その勢力を出羽国北部に大きく伸張させた安東愛季が、仙北郡に出陣し戸沢盛安と角館で戦っている最中、淀川の陣中で病によりこの世を去りました 2 。享年四十九歳でした 11 。愛季の長男・業季は若くして病死していたため 17 、家督は愛季の次男である実季(さねすえ、後の秋田実季)が継承することになりました 12 。しかし、この時、実季はわずか12歳という若年であり 14 、家中の統率や対外的な交渉において、その指導力は未知数でした。

愛季というカリスマ的な指導者を失った直後の、この若年の実季による家督相続は、安東家中および周辺勢力との関係において、大きな不安定要素を生み出すことになります。特に、愛季による統一から日が浅く、内部に旧体制への回帰を望む勢力や、愛季の強権的な支配に不満を抱える者たちがいた場合、この若年の当主の登場は、彼らにとって現状を打破する好機と映った可能性があります。このような状況が、通季の決起を促す直接的な引き金の一つになったと考えられます。

3.2. 通季の不満と決起の動機

安東本家の家督を、従兄弟であり年少でもある実季が継いだことに対し、豊島城主であった安東通季は強い不満を抱きました 7 。通季は、自身を湊安東家の正嫡であると自負しており、また、父・茂季が愛季によって実権を奪われ、不遇な立場に置かれたという経緯も相まって、実季による惣領家継承を容易に認めることはできなかったと推察されます。

愛季の死は、通季にとって、長年にわたる鬱憤を晴らし、かつて父が有していたであろう湊安東家の権勢を取り戻し、ひいては安東家全体の実権を奪還する絶好の機会と映ったのでしょう。さらに、愛季が進めた湊における交易の統制強化策 1 は、旧湊安東家の伝統的な権益を侵害するものであり、周辺国人衆の反発を招いた「湊騒動」の一因ともされています 1 。もし実季がこの愛季の政策を継承しようとした場合、通季は旧湊安東家の立場からこれに強く反発し、失われた交易権益の回復もまた、反乱の重要な動機の一つであった可能性が考えられます。家督問題に経済的利権の問題が絡み合い、通季の不満を増幅させたと見ることができます。

3.3. 戸沢氏・小野寺氏との連携

通季は、実季に対する反乱を起こすにあたり、単独で行動したわけではありませんでした。彼は、出羽国の有力な戦国大名である戸沢氏や小野寺氏と連携し、その支援を取り付けました 7 。史料によっては、さらに北方の雄である南部氏とも通じていた可能性が示唆されています 15 。

戸沢氏や小野寺氏にとって、安東氏の内紛は、自らの勢力圏を拡大し、あるいは安東氏による交易統制を緩和させるなど、有利な状況を作り出す好機と映ったと考えられます。これらの勢力は、安東氏と領土や交易上の権益を巡って度々衝突を繰り返しており 19 、安東氏の弱体化を狙う動機は十分にありました。特に、安東愛季が進めた湊交易の独占的支配は、雄物川流域に勢力を持つ戸沢氏や小野寺氏にとって、経済的な打撃となっていた可能性があり 1 、通季の反乱に加担することで、この状況を打開しようとしたのかもしれません。

このように、戸沢氏や小野寺氏の介入は、単に通季への個人的な同情や支援というよりも、安東氏の弱体化を狙った極めて戦略的な動きであった可能性が高いと言えます。その結果、湊合戦は安東一族内の家督争いという枠を超え、北出羽の覇権を巡る地域紛争としての性格を帯びることになりました。これは、一つの内訌が、周辺勢力の思惑と結びつくことで、より広範な地域全体のパワーバランスに影響を与える戦いへと発展した事例と言えるでしょう。

3.4. 合戦の具体的経過と戦況

天正17年(1589年)2月、安東通季は戸沢氏・小野寺氏らの支援勢力と共に、秋田湊城にいた安東実季を急襲し、ここに湊合戦の火蓋が切られました 13 。

合戦当初、通季方は優勢に戦いを進めました。湊城は元々湊安東家の本拠地であり、愛季による統一後も旧臣たちの間で通季への同情や期待が残っていたためか、比較的容易に通季方の手に落ちました 12 。湊城がこのようにして奪取された背景には、城の物理的な防御力だけでなく、城内にいた人々の心理や、在地勢力との関係がいかに戦況を左右するかの重要性が示されています。実季は湊城を放棄し、まず脇本城(秋田県男鹿市)へ撤退、さらに本拠地である檜山城へと退き、籠城策を取りました 12 。この時、脇本城の守備は重臣である大高相模守に任せたと伝えられています 12 。

勢いに乗る通季勢は、実季の籠る檜山城を包囲しました。しかし、実季方は由利地方の国人領主である由利十二頭などの援軍を得て、必死の防戦を展開します 12 。ある記録によれば、実季軍は兵力において通季勢の約10分の1という劣勢にありながらも、300挺の鉄砲を効果的に用いた籠城戦術で長期間にわたり持ちこたえ、最終的に通季勢を撃退することに成功したとされています 23 。

3.5. 通季方の敗因分析

当初優勢であった通季方が最終的に敗北に至った要因としては、いくつかの点が考えられます。

第一に、実季方の結束と効果的な援軍の獲得が挙げられます。実季は檜山城での籠城戦において、由利十二頭といった外部からの援軍を得ることに成功しました 12 。これは、実季方の外交努力の成果であると同時に、通季方に対する反発や警戒感を抱く勢力が地域に存在したことを示唆しています。

第二に、戦略・戦術面での差があった可能性も否定できません。前述の通り、実季方は寡兵ながら鉄砲を駆使した防衛戦で持ちこたえたとされます 23 。一方、通季方の具体的な戦術や、同盟軍である戸沢氏・小野寺氏との連携がどの程度効果的であったかについては、史料からは明確に読み取ることができません。

第三に、そしてこれが重要な点ですが、当時の政治情勢、特に豊臣秀吉による天下統一事業の進展と「惣無事令」の発令が、合戦の様相に影響を与えた可能性が考えられます 19 。惣無事令は、大名間の私的な戦闘を禁じるものであり、これに違反した場合、豊臣政権からの厳しい処罰が予想されました。ある史料には、通季を支援した豊島氏(湊安東氏の旧臣か、あるいは通季の別称ともされる)や戸沢氏が、実季に対して決定的な打撃を与えずに和議を結んで戦闘を終結させたと記されています。そして、「この甘い決着が豊島氏が墓穴を掘ることになる」と続けられています 13 。この記述は、通季を支援した勢力が、実季を完全に滅ぼすことによって豊臣政権からの介入(惣無事令違反としての処罰)を招くことを恐れ、戦況が有利なうちに早期の和議を選択した可能性を示唆しています。しかし、この中途半端な決着が、結果として実季に反撃の機会と態勢を立て直す時間を与え、通季方の最終的な敗北、さらには支援した豊島氏の没落に繋がったとも考えられます。中央政権の政策が、地方の紛争の様相やその帰趨にまで影響を及ぼした顕著な例と言えるでしょう。

表3:湊合戦 主要関係勢力図

|

陣営 |

主要人物 |

主な動機・目的(推定含む) |

|

安東通季方 |

安東通季 |

安東宗家の家督要求、実季への不満、旧湊安東家の権益回復 |

|

|

戸沢盛安 (戸沢氏) |

安東氏の弱体化、自勢力の拡大、交易上の優位確保 |

|

|

小野寺義道 (小野寺氏) |

安東氏の弱体化、自勢力の拡大、交易上の優位確保 |

|

|

(南部信直 (南部氏) - 関与の可能性あり) |

安東氏との伝統的な競合関係、北出羽への影響力拡大 |

|

秋田実季方 |

秋田実季 (安東実季) |

家督の維持、安東氏の統一継続 |

|

|

由利十二頭 |

実季への支援(具体的な動機は史料からは不明確だが、安東氏との従来の同盟関係や、通季方への反発、あるいは豊臣政権の意向を忖度した可能性などが考えられる) |

|

|

大高相模守 (実季家臣) |

主君への忠誠、脇本城の守備 |

4. 落日の武将、流転の日々

湊合戦の敗北は、安東通季の運命を大きく変えました。安東氏惣領の座を実力で奪取しようとした試みは水泡に帰し、彼は流浪の身とならざるを得ませんでした。

4.1. 南部氏への亡命と再興への試み

湊合戦に敗れた通季は、北隣の有力大名である南部氏のもとへ逃れました 7 。南部氏と安東氏は長らく北奥羽の覇権を争ってきた間柄であり、南部氏が通季を庇護した背景には、彼を将来的に安東氏への対抗勢力として利用しようという戦略的な思惑があったと考えられます。

翌天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐が行われ、奥羽の諸大名もその軍門に降りました。この機会を捉え、通季は南部信直に伴われて秀吉に謁見し、家名の再興を願い出たとされています。しかし、この試みは、豊臣政権の重臣である増田長盛によって出仕を阻まれ、失敗に終わりました 1 。

この時期、豊臣政権は「惣無事令」を背景に奥羽地方の仕置(奥羽仕置)を強力に推し進めており、大名間の私戦を厳しく禁じていました 20 。湊合戦は、まさにこの惣無事令に違反する行為と見なされたため 24 、通季の復権が認められる余地は極めて乏しかったのです。結果として、勝利した秋田実季でさえも、この合戦を理由の一つとして領地を減らされる処分を受けています 1 。通季の再興運動の失敗は、豊臣政権という強大な中央集権体制が確立しつつある中で、地方豪族が独自の判断で起こした紛争の結果を覆すことの困難さを如実に示しています。惣無事令は、個々の武将の武勇や家柄の正当性よりも、中央政権の定めた秩序が優先される新しい時代の到来を象徴するものでした。

4.2. 蒲生氏、戸沢氏、そして再び南部氏へ:仕官の変遷

家名再興の望みを絶たれた通季は、その後、諸勢力の間を渡り歩くことになります。史料によれば、彼はまず会津の蒲生氏郷に仕え、次いでかつて湊合戦で同盟を結んだ戸沢氏に仕官したとされています 7 。そして最終的には、慶長8年(1603年)、再び南部氏(八戸南部氏か)の家臣となったと伝えられています 7 。

通季がこのように複数の大名家を渡り歩いたことは、戦国末期から江戸時代初期にかけて、主家を失った武将や浪人が新たな仕官先を求めて流浪した、当時の一般的な生き残り戦略を反映していると言えます。かつての敵方や同盟相手に仕官することも珍しくなく、自身の武芸や家柄の由緒、あるいは旧領に関する地理的知識や人脈などを頼りに、新たな主君を求めたと考えられます。通季の場合も、安東氏の旧領に関する情報や、あるいは水軍の指揮能力(安東氏は水軍を擁していたとされる)、そして何よりも名門安東氏の血筋が、仕官の際の評価に繋がったのかもしれません。

4.3. 改名(湊修理亮高季、季政)とその背景

南部氏に仕官した際、通季は名を「湊修理亮高季(みなとしゅりのすけたかすえ)」と改めたとされています 7 。「安東」ではなく旧湊安東家の本姓である「湊」を名乗ることで、自身の出自と湊安東家の正嫡としての立場を強調しようとした意図が窺えます。また、「修理亮」という官途名を称したのは、南部家臣団の中で一定の格式を保とうとしたためでしょう。「高季」という名については、父・茂季の別名が「重季」であったことや、湊安東家の先祖の名に通じる可能性も考えられ、家系の正当性を主張する意味合いも込められていたのかもしれません。

さらに後年、「季政(すえまさ)」と改名したのではないかとする見解も存在しますが 7 、その具体的な理由や時期については明らかではありません。これらの改名は、単なる名前の変更という以上に、敗北と流転の末に新たな主君のもとで再起を図ろうとする通季が、自身の立場やアイデンティティを再構築しようとした試みであったと解釈することができます。

4.4. 晩年の動向と不明確な最期

南部藩士としての通季の具体的な活動に関する記録は乏しく、その晩年の詳細は依然として不明な点が多く残されています 7 。没年や墓所についても確かな記録は見当たらず、多くの史料で「不明」とされています 7 。

湊合戦という、彼の人生における最も華々しい(結果的には敗北に終わりましたが)表舞台から退いた後の通季の人生が、歴史の記録から詳細を辿ることが難しいという事実は、歴史記録というものが往々にして勝者や中央の出来事に光を当てがちであり、一度歴史の主流から外れた人物の足跡を追うことの困難さを示しています。彼の晩年の不確かさは、歴史の影に埋もれた多くの人々の存在を象徴しているとも言えるでしょう。

5. 史料に見る安東通季:「八戸湊文書」を中心に

安東通季に関する研究において、極めて重要な位置を占めるのが「八戸湊文書(はちのへみなともんじょ)」と呼ばれる古文書群です。この史料群は、通季自身の事績だけでなく、当時の安東氏や北奥羽の政治状況を明らかにする上で、貴重な情報を提供しています。

5.1. 「八戸湊文書」の成立と内容

「八戸湊文書」は、安東通季の子孫に代々伝えられたとされる古文書群であり、通季が南部氏に仕官する際に携行したと考えられています 7 。その内容は、主に戦国時代末期から織豊時代にかけて、東北地方の各地の豪族から、津軽安藤氏(安東氏)の末裔である下国殿・湊殿・檜山殿など、安東一族の諸系統の当主たちに宛てられた書状が中心となっています 25 。

これらの文書は、現在、青森県八戸市の八戸市博物館に所蔵されており(所有者は八戸市)、「湊家文書」として青森県の県重宝に指定されています 25 。学術界では、明治37年(1904年)に東京大学史料編纂所が影写本を作成した際に、当時の所蔵者であった音喜多氏の名から「八戸音喜多文書」としても知られるようになり、『岩手県中世文書』の下巻にもその全文が収録されています 25 。

「八戸湊文書」は、単に通季個人の事績を伝える史料というだけでなく、当時の安東氏全体の外交関係や北奥羽地方の複雑な政治状況、さらには諸豪族間のパワーバランスを具体的に明らかにする上で、他に代えがたい価値を持つ一次史料群です。通季がこれらの重要な文書を南部氏への仕官時に持参したという事実は、彼自身がこれらの文書の歴史的・政治的価値を深く認識しており、それを自らの新たな立場を確保するための「手土産」として、あるいは情報提供という形で戦略的に利用した可能性を示唆しています。これは、通季が単なる武人としてだけでなく、情報や家伝の価値を理解し、それを活用しようとする知的な側面も持ち合わせていたことを物語っているのかもしれません。

5.2. 通季に関する記述と後世への影響

「八戸湊文書」の中に、安東通季自身に関する直接的な記述がどの程度含まれているのか、その具体的な内容については、提供された資料の範囲では断定することができません。しかし、この文書群が彼の子孫に伝えられたという経緯そのものが、通季とこれらの文書との間に深い関わりがあったことを強く示唆しています 7 。

弘前大学の遠藤巌氏による研究「<研究ノート>音喜多勝氏所蔵八戸湊文書覚書」 7 は、この「八戸湊文書」を詳細に分析し、安東氏のみならず中世北奥羽史の研究に多大な貢献をした重要な学術的業績として高く評価されています。

これらの文書は、安東通季という一武将の存在を後世に伝え、彼を含む安東一族の歴史的研究を可能にする上で、かけがえのない役割を果たしています。通季が「八戸湊文書」を南部氏の元へ持ち込んだことにより、これらの貴重な史料が戦乱の中で散逸することを免れ、後世の研究へと繋がったことは、彼の行動が意図せずとも歴史研究の進展に貢献したという側面を示しています。彼の敗北と流転の生涯が、結果として史料保存という形で、歴史に確かな足跡を残したと言えるのかもしれません。

6. 安東通季の歴史的評価と考察

安東通季の生涯は、戦国時代の激動と、それに続く近世社会への移行期における地方武将の生き様を象徴しています。彼の行動と運命は、当時の北出羽における権力闘争の複雑さと、中央政権の台頭がもたらした時代の変化を色濃く反映しています。

6.1. 戦国時代の地域権力闘争における位置づけ

安東通季の生涯は、戦国時代末期から近世初頭にかけての、中央集権化の大きな波と、それに抗い、あるいは適応しようとした地方勢力の動向という、広範な歴史的文脈の中に位置づけることができます。

彼が主導した湊合戦は、安東氏という一地方勢力内部の家督相続争いであると同時に、戸沢氏や小野寺氏といった周辺の有力勢力を巧みに巻き込んだ地域紛争であり、当時の北出羽における複雑な権力関係と、各勢力の利害が交錯する様相を如実に示しています 20 。通季の行動は、旧来の家格や血縁に基づく権力継承の論理と、中央政権による新たな秩序形成との間で揺れ動いた武将の姿を象徴していると見ることができます。

しかし、豊臣秀吉による惣無事令の発令と、それに続く奥羽仕置という中央からの強力な政治的・軍事的介入により、通季の家督奪還の試みは最終的に失敗に終わりました。そればかりか、この紛争は安東氏(秋田氏)全体の勢力を削がれる結果を招きました 1 。彼の反乱は、ある意味で戦国時代的な価値観や行動原理に基づく最後の大きな抵抗の一つであり、その失敗は、時代の流れが不可逆的に変化し、地方勢力が中央の意向を無視して行動することが困難になったことを示しているとも解釈できます。

6.2. 人物像に関する諸説と現代の研究動向

現存する史料の制約から、安東通季の具体的な人物像や、武将としての能力、統治者としての器量について詳細に論じることは、残念ながら難しいのが現状です。

湊合戦の経緯からは、安東宗家の家督に対する強い執着心と、それを実現するための大胆な行動力、そして周辺勢力を味方に引き入れる政治交渉力の一端を窺い知ることができます。しかし一方で、戦術的な詰めの甘さや、豊臣政権という中央の巨大な力の存在を見誤ったとも言える時代の流れを読む力の不足も指摘できるかもしれません。

安東氏全体に関する研究は、1980年代以降、塩谷順耳氏や前述の遠藤巌氏らによって、伝承されてきた系図の史料に基づいた再検討や、安東氏の国制史上の位置づけに関する研究が進展しています 36 。特に「八戸湊文書」をはじめとする関連史料の丹念な分析を通じて、通季を含む安東一族の実像解明が今後さらに進むことが期待されます 8 。

通季の人物像は、湊合戦という彼の生涯における一大事件と、その後の流転の記録から断片的にしか窺い知ることができません。彼がどのような戦略眼を持ち、どのような統治能力を有していたのかは、今後の研究を待つ必要があります。しかしながら、彼が南部氏に仕官する際に「八戸湊文書」という、安東氏にとって極めて重要な文書群を携行したという事実は 25 、彼が単なる武辺一辺倒の人物ではなく、自家の歴史や記録の重要性を深く認識していた可能性を示唆しており、知的な側面も持ち合わせていたのではないかと想像させます。限られた情報から人物像を再構築しようと試みることは、歴史研究の重要なアプローチの一つであり、今後の新たな史料の発見や解釈によって、通季の人物像がより鮮明になる可能性も残されています。

7. おわりに

安東通季は、戦国時代の激動期において、一族の家督と誇りをかけて戦い、そしてその野望を果たせなかった武将でした。彼の生涯は、地方の権力闘争が、豊臣秀吉という中央集権者の台頭によって新たな局面を迎え、旧来の秩序が変容していく過渡期の日本の姿を映し出す縮図とも言えます。

彼の名は、湊合戦の勝者である秋田実季のような、歴史の表舞台で成功を収めた人物の影に隠れがちです。しかし、彼が南部氏への亡命の際に携行した「八戸湊文書」という貴重な史料群を後世に伝える媒介となった点において、歴史にささやかながらも重要な足跡を残したと評価することができるでしょう。この文書群がなければ、安東氏や中世末期の北奥羽の歴史に関する我々の理解は、大きく制約されていたかもしれません。

不明な点の多い彼の生涯ではありますが、残された史料を丹念に読み解き、行間を考察することによって、戦国末期の北出羽の緊迫した情勢や、そこに生きた人々の複雑な思いや行動の一端を垣間見ることができます。安東通季の研究は、そうした歴史の細部を照らし出し、より豊かな歴史像を構築していく作業の一環として、今後も続けられるべき意義を持っていると考えられます。

引用文献

- 湊騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%8A%E9%A8%92%E5%8B%95

- 安東愛季 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E6%84%9B%E5%AD%A3

- ”日ノ本将軍”と謳われた安東氏が築いた「檜山城」【秋田県能代市】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22439

- 安東茂季とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E8%8C%82%E5%AD%A3

- 安東茂季 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/AndouShigesue.html

- 僕のルーツ・中世への旅No15 - 無明舎出版 http://mumyosha.co.jp/ndanda/06/medieval11.html

- 安東通季 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E9%80%9A%E5%AD%A3

- 安東氏関連 武将列伝 室町時代~江戸時代 - 簡単無料ホームページ作成 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page6

- 安東氏系図とその系譜意識 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page10

- 中国の死生観 (古代・中世篇) - 日本女子大学 https://mcm-www.jwu.ac.jp/~skproject/member/pdf_ikezawa/mi11.pdf

- 三春藩主 安東秋田氏 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=26-

- 脇本城 https://joukan.sakura.ne.jp/joukan/akita/wakimoto/wakimoto.html

- 檜山城(能代市檜山) http://yaminabe36.tuzigiri.com/akitaHP/akita_hiyama.htm

- 2009-06-30 Tue - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?m=200906

- 秋田の中世史~秋田県域に関東御家人が入部して戦国時代には中小領主が乱立する (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/17800/?pg=2

- 秋田(安東)氏 - 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E7%A7%8B%E7%94%B0(%E5%AE%89%E6%9D%B1)%E6%B0%8F

- 使得“凑”、“檜山”二安东家合并,安东氏(秋田氏)终于得到了統一。天正十五年(公元1587年) http://www.newtenka.cn/daming/02/wujiang/04/04.htm

- 湊城の見所と写真・100人城主の評価(秋田県秋田市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/2150/

- 楢 岡 城 楢 岡 城 楢 岡 氏 楢 岡 氏 - 大仙市 https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000001614_00/nakaokajyo_pamph.pdf

- 出羽国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%BE%BD%E5%9B%BD

- 僕のルーツ・中世への旅No13 - 無明舎出版 http://www.mumyosha.co.jp/ndanda/06/medieval09.html

- 平成22年8/27 9/26 平成22年11/2 11/30 平成22年8/27 9/26 平成22年11/2 11/30 平成22年8/27 9/26 平成22年11/2 11/30 - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000005160_00/H22_kikaku.pdf

- 安東愛季 統一後、再度起きた湊合戦と“秋田”~『秋田家文書』『奥羽永慶軍記』『六郡郡邑記』を読み解く――「東北の戦国」こぼれ話 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/9400

- 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E6%83%A3%E7%84%A1%E4%BA%8B%E4%BB%A4%20%E6%83%A3%E7%84%A1%E4%BA%8B%20%E3%80%8C%E6%83%A3%E7%84%A1%E4%BA%8B%E3%80%8D%E4%BB%A4&relation=OR

- 湊家文書|青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-bunka/juho_rekisi_05.html

- コラムリレー第214回 「虚構の英雄」相原周防守はなぜ生まれたか https://dounan.exblog.jp/33721765/

- 徳川幕府の北方政策 - Bekkoame http://www.bekkoame.ne.jp/i/ga3129/ainudoukasaku.html

- 鹿 角 人 物 事 典 - 鹿角市 https://www.city.kazuno.lg.jp/material/files/group/23/R6_3kazunojinbutsujitenzouhoban.pdf

- 八戸におけるハリストス正教会の宣教と源晟 https://hachinohe-hachitan.repo.nii.ac.jp/record/228/files/06-%E5%85%AB%E6%88%B8%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B9%E6%AD%A3%E6%95%99%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%AE%A3%E6%95%99%E3%81%A8%E6%BA%90%E6%99%9F.pdf

- 第四章 天下への道 …………………………………………………………………… 第五章 信直の内 https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E5%8D%97%E9%83%A8%E4%BF%A1%E7%9B%B4.pdf

- 小稿では、いよいよ豊臣・徳川政権と向き合わなくてはならなくなる、 天正十八年以降の夷島での蠣崎氏による地域大名権力の形成について考 https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/1518/files/HirodaiKokushi_135_1.pdf

- 安東氏関連 史料解説・史料・参考文献 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page7

- 南部藩発祥の地 - 青森県南部町ホームページ https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1842.html

- 八戸藩成立期の家臣の採用についての考察 - 岩手県 https://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/kenkyu/data/kenkyu32/no32p63.pdf

- 南部氏歴史年表 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%B0%8F%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%B9%B4%E8%A1%A8

- 安東氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E6%B0%8F

- 僕のルーツ・中世への旅No14 - 無明舎出版 http://mumyosha.co.jp/ndanda/06/medieval10.html

- êâüÈ Ç¹¯ÈÃ× êÀ¤ì¯Èp7É åáóÈ - 男鹿市 https://www.city.oga.akita.jp/material/files/group/12/wakimtojoupanfui.pdf

- 東北城館魂 御廟所 https://joukan.sakura.ne.jp/gobyousho/gobyousho.html

- 安東氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E6%B0%8F

- 六夷千島王使の派遣者 http://repository.kyusan-u.ac.jp/dspace/bitstream/11178/2882/1/KJ00000710137.pdf

- 「北のまほろば」と「安東氏」という謎|中村隆一郎 - note https://note.com/modern_snail5349/n/nf158ece5f14f

- 『遠野物語』をめぐる“神話”の構築過程 http://www.bunka.soken.ac.jp/journal_bunka/080220_muroi/muroi.pdf