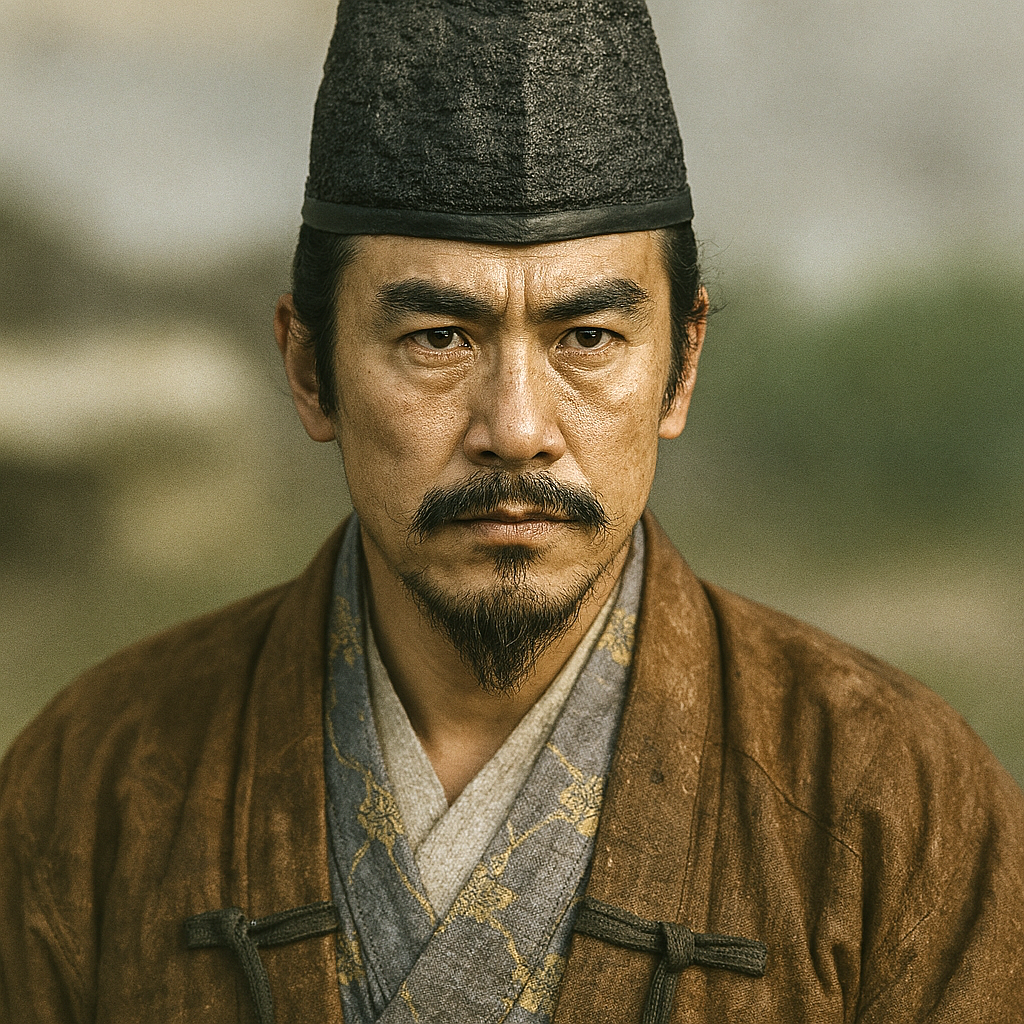

安見直政

河内国の戦国武将、安見宗房(直政)。畠山氏の重臣として権勢を振るい、主君を追放。三好氏と争い、織田信長に帰順。下剋上を体現した生涯。

河内国の梟雄、安見宗房(直政)の実像 ―その生涯と一族の興亡―

序章:安見直政から安見宗房へ ― 史実の探求

戦国時代の畿内史において、河内国(現在の大阪府東部)を舞台に主家を凌駕する権勢を誇った武将として、安見直政(やすみ なおまさ)の名が知られている。一般的には、「畠山家臣。河内交野城主。河内守護代を務めた。主君・高政を紀伊に追放し、高政の弟・昭高を擁立する。のち織田信長の畿内平定軍に降り、本願寺と戦った」 1 といった略歴で語られることが多い。しかし、この「直政」という名は、後世に成立した『足利季世記』などの軍記物に見られる通称であり、同時代の古文書や信頼性の高い一次史料において確認される実名は「

安見美作守宗房(やすみ みまさかのかみ むねふさ) 」である 2 。

本報告書は、歴史的正確性を期すため、原則として彼の名を「宗房」に統一し、その波乱に満ちた生涯を徹底的に追跡する。宗房は、河内守護・畠山氏の家臣でありながら、主家を翻弄し、畿内の覇権を争う三好氏や松永氏といった新興勢力と渡り合った、まさに下剋上を体現した人物であった。彼の生涯は、室町幕府の権威が失墜し、畿内で激しい権力闘争が繰り広げられた時代の縮図と言える。

さらに本報告書では、宗房個人の動向に留まらず、彼が属した「安見一族」全体の興亡にまで視野を広げる。特に、織田信長に信義を貫き非業の死を遂げた交野城主・安見右近、織田政権下で中央とのパイプ役を務めた安見新七郎、そして江戸時代に砲術家として名を成した安見勝之など、一族の多様な生き様を検証する。これにより、宗房という一個人の物語を超え、戦国から近世への巨大な社会変動期を、一つの武士の一族がいかにして生き抜き、その名を歴史に刻んでいったのか、その生存戦略と歴史的意義を多角的に明らかにすることを目的とする。

表1:安見宗房 関連年表

|

年代(西暦) |

安見宗房の動向 |

関連する人物・勢力の動向 |

典拠史料 |

|

天文15年 (1546) |

史料に初めて登場。鷹山弘頼と共に畠山軍として出陣。 |

遊佐長教が畠山氏の実権を掌握。 |

3 |

|

天文20年 (1551) |

|

5月、河内守護代・遊佐長教が暗殺される。 |

3 |

|

天文21年 (1552) |

萱振賢継を謀殺し、野尻氏を粛清。畠山家中の権力を掌握。 |

三好長慶が仲介を試みるも失敗。 |

3 |

|

天文22年 (1553) |

盟友であった鷹山弘頼を自害に追い込む。三好長慶に援軍を送る。 |

丹下盛知らと共に畠山高政を家督に擁立。 |

3 |

|

弘治3年 (1557) |

主君・畠山高政との対立が表面化。 |

|

3 |

|

永禄元年 (1558) |

高政を河内から紀伊へ追放。大和へ侵攻し、筒井順慶を後見する。 |

|

3 |

|

永禄2年 (1559) |

三好長慶の攻撃を受け、飯盛山城から大和へ敗走。 |

三好長慶が畠山高政を支援。 |

5 |

|

永禄3年 (1560) |

高政と和解し、共に三好長慶と戦うも敗北し、没落。 |

三好長慶が河内を制圧。 |

5 |

|

永禄5年 (1562) |

教興寺の戦いで三好軍に大敗。 |

久米田の戦いで三好義賢(実休)を討ち取る。 |

5 |

|

永禄8年 (1565) |

|

永禄の変。将軍・足利義輝が三好三人衆らに殺害される。 |

9 |

|

永禄11年 (1568) |

織田信長が足利義昭を奉じて上洛すると、これに帰順。 |

足利義昭、信長と共に上洛。 |

10 |

|

元亀元年 (1570) |

織田方として石山合戦に参加。 |

石山本願寺が織田信長に敵対。 |

1 |

|

元亀2年 (1571) |

死去。 |

同年5月、一族の安見右近が松永久秀によって切腹させられる。 |

12 |

第一部:権力への階梯 ― 下剋上の序曲

第一章:謎に満ちた出自と台頭の背景

安見宗房が歴史の表舞台に登場する以前の経歴は、確たる史料に乏しく、いくつかの説が乱立している。その出自の不確かさこそ、彼が一代でのし上がった下剋上武将であることを象徴している。

諸説紛々たる出自の検討

宗房の出自に関する説は多岐にわたるが、有力なものから信憑性に疑問が残るものまで様々である。

最も有力視されているのは、宗房が元々「ヲチカタ殿」と呼ばれる人物の「中間(ちゅうげん)」、すなわち低い身分の従者であったとする説である 3 。この「ヲチカタ殿」が具体的に誰を指すかは、大和国(現在の奈良県)の有力国人・越智氏か、あるいは河内国錦部郡の国人・彼方(おちかた)氏と推測されている 3 。いずれにせよ、武士階級の最下層からの立身であったことを示唆しており、彼の並外れた実力と野心を物語る。

これとは別に、大和武士である中村円賀の子として生まれ、安見友重の養子に入ったとする説も存在する 4 。この説は、彼が何らかの形で武士の家系と繋がりがあった可能性を示している。

さらに、安見氏そのものの起源として、若狭国保見荘(ほうみしょう、安見荘とも)を発祥とし、古くから河内守護畠山氏の被官として仕えていたとする家譜も伝わっている 4 。この家譜によれば、安見氏は南朝の忠臣として活躍した歴史を持つとされる 15 。しかし、この種の家譜は、近年、偽文書群として知られるようになった『椿井文書』の影響を受けている可能性が研究者によって指摘されており、その記述を鵜呑みにすることはできない 4 。

これらの諸説を総合すると、宗房が由緒正しい家柄の出身であった可能性は低く、むしろ出自の低さを自らの実力で覆し、戦国の世を駆け上がった人物像が浮かび上がってくる。

木沢長政被官から畠山家臣へ

宗房が歴史史料に明確に名を現すのは、天文15年(1546年)のことである 3 。この時、彼は大和国人の鷹山弘頼と共に、細川氏綱方の畠山軍として軍事行動を起こしている。この頃、宗房と弘頼は、畠山氏に対して南山城(山城国南部)の守護代職を望むなど、同地域において既に相当な影響力を持つ存在となっていた 3 。

彼らが台頭する以前、この南山城から大和、河内にかけての国境地帯は、木沢長政という武将が強大な勢力を誇っていた。宗房と弘頼は、元々はこの木沢長政の被官であったと推測されている 3 。しかし、天文11年(1542年)の太平寺の戦いで木沢長政が三好長慶らに討たれて敗死すると、彼の勢力圏は権力の空白地帯となった。宗房は、この混乱に乗じて細川晴元方に転じ、その後、河内守護・畠山氏の重臣で、当時守護代として絶大な権力を握っていた遊佐長教の麾下に入ったと考えられる 3 。この主家の乗り換えこそが、宗房が河内国内で本格的に勢力を伸長させる足がかりとなったのである。

第二章:遊佐長教暗殺と権力掌握 ― 梟雄の誕生

安見宗房が畠山家中で飛躍する直接の契機となったのは、天文20年(1551年)に発生した、主家の実権者である河内守護代・遊佐長教の暗殺事件であった。この事件によって生じた権力の空白を、宗房は冷徹な謀略と実力行使によって埋め、一気に河内の最有力者へと駆け上がっていく。

天文年間の河内国における権力構造

宗房が台頭する以前の河内国は、守護・畠山稙長や政国といった当主が存在するものの、その実権は守護代の遊佐長教によって完全に掌握されていた 6 。長教は、畿内随一の実力者であった三好長慶の岳父という立場も利用し、その権勢は主君である守護を凌ぐほどであった 17 。

畠山氏の権力構造は重層的であり、長教の下には、河内国を南北に分けた上郡(南河内)と下郡(北河内)をそれぞれ統括する郡代が置かれていた。上郡代は萱振賢継、そして下郡代として飯盛山城に拠っていたのが安見宗房であった 7 。その他にも、走井氏や丹下氏といった有力な被官(国人)がおり、彼らの間の複雑な力関係の上に、畠山氏の支配体制は成り立っていたのである 16 。

表2:天文・永禄期における河内畠山家の主要人物と関係図

|

カテゴリ |

人物名 |

安見宗房との関係性 |

備考 |

|

主君筋 |

畠山政国 |

主君 |

宗房が仕えた当時の畠山氏当主。 |

|

|

畠山高政 |

擁立 → 対立・追放 → 和睦 |

宗房が擁立したが、後に追放。三好氏に対抗するため再び手を結ぶ。 |

|

|

畠山昭高(秋高) |

協力関係 |

高政の弟。足利義昭の将軍擁立などで宗房と協力。 |

|

守護代家 |

遊佐長教 |

上司 |

宗房が仕えた守護代。彼の暗殺が宗房台頭の契機となる。 |

|

|

遊佐太藤 |

擁立 |

長教死後、宗房が擁立した名目上の遊佐氏後継者。 |

|

|

遊佐信教 |

対立 |

長教の嫡男。後に宗房と並ぶ畠山家中の実力者となる。 |

|

政敵(粛清対象) |

萱振賢継 |

対立 → 謀殺 |

上郡代。長教死後に宗房と対立し、謀殺される。 |

|

|

野尻氏 |

粛清・乗っ取り |

北河内の有力国人。宗房に滅ぼされ、家督を宗房の子が継ぐ。 |

|

|

鷹山弘頼 |

同盟 → 対立・排除 |

元盟友。宗房の権力掌握の過程で自害に追い込まれる。 |

|

外部勢力 |

三好長慶 |

協力 → 敵対 |

畿内の覇者。当初は協調したが、後に宗房と激しく争う。 |

|

|

松永久秀 |

(間接的な関係) |

畿内の梟雄。宗房の一族・安見右近を殺害。 |

|

|

織田信長 |

帰順 |

上洛後、宗房が仕えた新たな天下人。 |

|

|

足利義昭 |

奉公 |

信長に擁立された将軍。宗房は晩年、幕府奉公衆となる。 |

好機到来 ― 遊佐長教暗殺(天文20年/1551年)

天文20年(1551年)5月5日、絶対的な権力者であった遊佐長教が何者かによって暗殺されるという衝撃的な事件が発生する 3 。この事件は、安定していた河内の権力構造に激震を走らせ、宗房にとっては千載一遇の好機となった。長教暗殺の実行犯については、上郡代の萱振氏であったとの風聞が立った 3 。

謀略による政敵の連続粛清

宗房は、この混乱を好機と捉え、自らの権力基盤を確立するために、驚くべき速さと非情さで政敵の排除に乗り出す。

第一の標的は、遊佐長教の後継者として長教の弟(根来寺松坊)を擁立しようとした上郡代の萱振賢継であった。飯盛城に拠る宗房は、これに対抗して遊佐一族の遊佐太藤を後継者として立て、両者は真っ向から対立した 3 。当初、三好長慶が仲裁に入り、宗房の息子と賢継の娘を婚姻させることで和睦が成立する 3 。しかし、これは宗房の策略に過ぎなかった。翌天文21年(1552年)2月、宗房は賢継を居城の飯盛城に招き入れると、その場で謀殺。返す刀で賢継の本拠地・高屋城に乗り込み、賢継に同心した者たちをことごとく討ち果たした 3 。

次に宗房は、萱振派と見なされた北河内の有力国人・野尻氏の排除に取り掛かる。野尻一族を粛清すると、その勢力を完全に吸収するため、自らの子を野尻氏の養子として送り込み、「野尻満五郎(後の宗泰)」と名乗らせて家督を乗っ取った 3 。

そして最後に、長年にわたって行動を共にしてきた盟友、大和国人の鷹山弘頼にまで牙を剥く。萱振派粛清後、両者の間に対立が生じたとみられ、天文22年(1553年)5月、宗房は弘頼を高屋城において自害に追い込んだ 3 。

この一連の行動は、主家の権力者の死という好機を逃さず、対立勢力を謀略で排除し、ついには同盟者をも切り捨てるという、戦国時代の下剋上武将の典型的な行動パターンを示している。伝統的な家格や秩序を一切意に介さず、純粋な実力と非情な策略によって成り上がる宗房の「梟雄」としての側面が、この権力掌握の過程で明確に示された。この冷徹な合理性こそが、彼の行動原理を理解する上での鍵となる。

一連の粛清劇を完遂した宗房は、丹下盛知らと共に畠山高政を新たな主君として擁立し 3 、自らは飯盛山城を拠点として、畠山家臣団における第一の実力者の地位を不動のものとした。その影響力は河内国内に留まらず、大和方面へも伸長し、筒井家の内紛に介入して筒井順慶を後見するなど 3 、独自の勢力圏を築き上げていったのである。

第二部:畠山家中の相克と畿内の動乱

権力掌握に成功した安見宗房であったが、その前途は決して平坦ではなかった。主君・畠山高政との対立、そして畿内の覇者・三好長慶との死闘が、彼の新たな試練となった。この時期の宗房の動向は、戦国畿内における権力構造の流動性と、伝統的権威の形骸化を如実に示している。

第三章:主君との対立と「守護代」就任説の虚実

宗房は、自らが擁立した主君・畠山高政とさえも、やがて深刻な対立関係に陥る。この主従の相克は、家臣が主君を追放するという、下剋上の極致へと至った。

主君・畠山高政との相克

畠山高政を主君として擁立した当初こそ、宗房は丹下盛知と共に家中の実権を握り、安定した体制を築くかに見えた 3 。しかし、強大化する宗房の権力は、主君である高政にとって次第に脅威となっていった。弘治3年(1557年)には、「河内安見衆・子息満五郎」の謀反が露見したとの記録があり(『厳助往年記』)、両者の間に深刻な不和が生じていたことが窺える 3 。

そして永禄元年(1558年)、両者の対立はついに臨界点に達する。宗房は実力行使をもって、主君である高政を河内から紀伊国へと追放したのである 5 。これは、家臣が主君を公然と追放するという、室町時代以来の主従秩序を根底から覆す事件であり、宗房の下剋上武将としての性格を決定づけるものであった。

俗説の検証:「河内守護代」就任説の否定

後世の軍記物などでは、この時期に宗房が遊佐氏に代わって「河内守護代」に就任したと記されることが多い 1 。しかし、これは史実とは異なる俗説である。

近年の研究において、同時代の一次史料からは宗房が守護代に就任したことを示す証拠は一切発見されていない。そもそも安見氏は、守護代を世襲する遊佐氏のような家格を持っておらず、守護代に就任できる家柄ではなかったと考えられている 5 。遊佐長教の死後、その地位を継承、または代行したのは、宗房自身が擁立した遊佐太藤であり 3 、その後は長教の嫡男である遊佐信教が遊佐氏当主として活動している 9 。

宗房が守護代ではなかったという事実は、極めて重要な点を示唆している。それは、当時の畿内において、守護代という伝統的な「権威(家格や役職)」と、軍事力や政治力に裏打ちされた「実権」とが、完全に分離していたという現実である。宗房は、守護代という公式な「権威」を手にすることはなかった。しかし、彼は主君を追放し、領国を意のままに動かす「実権」を掌握していた。この「権威と実権の乖離」こそ、室町幕府体制の崩壊と戦国乱世の本質を象徴する現象であり、安見宗房はその典型的な体現者であったと言える。

畠山昭高(秋高)との関係

高政を追放した後、宗房が高政の弟である昭高(当時の名は秋高、または政頼)を新たな当主として擁立した、という説も存在する 1 。しかし、これも主に『足利季世記』といった後世の軍記物に見られる記述であり、永禄元年(1558年)の追放劇の焼き直しである可能性が研究者によって指摘されており、史実として確定するには至っていない 3 。

むしろ、宗房と昭高の関係は、敵対一辺倒ではなかった。永禄8年(1565年)に将軍・足利義輝が殺害された永禄の変の後、宗房は昭高と共に、義輝の弟・足利義昭(当時は覚慶)の将軍擁立のために奔走し、越後の上杉謙信に畿内情勢を報告するなど、協力して幕府再興のために活動している 5 。この時期、宗房は遊佐姓を名乗った形跡もあり 4 、畠山家中の最有力者として、対外的な交渉においても中心的な役割を担っていたことがわかる。

第四章:畿内の覇者・三好長慶との死闘

宗房の権力は、畠山家中に留まらず、畿内全体の情勢、特に覇者であった三好長慶との関係に大きく左右された。当初の協調関係は、宗房の野心によって破綻し、両者は河内の覇権を巡って激しい死闘を繰り広げることになる。

提携から敵対へ

当初、宗房と三好長慶は利害が一致し、協調関係にあった。長慶は、岳父・遊佐長教暗殺後の混乱において、宗房による萱振派粛清を事実上黙認した 3 。一方、宗房も、天文22年(1553年)に三好長慶が将軍・足利義輝と対立した際には、三好方として丹下盛知と共に援軍を派遣している 3 。

しかし、この協力関係は、永禄元年(1558年)に宗房が主君・畠山高政を追放したことで完全に破綻する。長慶は、追放された高政を保護・支援し、これを大義名分として河内への軍事介入を開始した。永禄2年(1559年)、三好軍は宗房の居城である飯盛山城を攻撃。衆寡敵せず、宗房は城を捨てて大和国へと敗走した 5 。

教興寺の戦いと畠山家の没落

飯盛山城を追われた宗房であったが、畿内の政治情勢は常に流動的であった。三好長慶の支援によって河内に復帰した畠山高政は、今度は長慶の権勢を警戒し、彼と対立するようになる。その結果、高政は、かつて自らを追放した宿敵・安見宗房と和解し、共通の敵である三好氏に対抗するという皮肉な状況が生まれた 8 。

永禄5年(1562年)3月、岸和田近郊で行われた久米田の戦いにおいて、畠山・安見連合軍は、三好長慶の弟で三好軍の総大将であった三好義賢(実休)を討ち取るという劇的な大勝利を収める 23 。

しかし、この勝利は長くは続かなかった。同年5月、態勢を立て直した三好軍は、高屋城近くの教興寺(現在の大阪府八尾市)で畠山・安見連合軍と激突。この教興寺の戦いで畠山方は大敗を喫し、高政と宗房は堺へと敗走した 4 。この敗北は決定的であり、飯盛山城をはじめとする河内の主要拠点は三好氏の支配下に置かれ、畠山氏は事実上、河内における支配権を喪失した。

宗房の対三好氏政策に見られる目まぐるしい離合集散は、彼個人の資質の問題というよりは、当時の畿内における勢力均衡の不安定さを反映している。特定の絶対的な覇者が存在しない多極的な状況下では、自らの生存を最優先するための合従連衡が常態化していた。宗房の動向は、織田信長という新たな秩序の構築者が登場する以前の、畿内政治の流動性そのものを物語っている。

第三部:織田政権下での生存戦略と一族の行方

三好氏との抗争に敗れ、没落した安見宗房と畠山氏であったが、永禄11年(1568年)の織田信長の上洛は、畿内の政治地図を再び塗り替えた。宗房とその一族は、この新たな時代の到来に際し、それぞれが異なる形で生き残りを図っていく。宗房の死は、決して安見氏の終わりではなかった。むしろ、ここから一族の驚くべき適応戦略が始まるのである。武力による下剋上の時代から、信長による「天下布武」の秩序再編、そして徳川による「泰平の世」へと時代が大きく転換する中で、安見一族は自らの役割を巧みに変化させていった。これは、戦国から近世への移行期を生きた武士の一族が、いかにして激動の時代に適応していったかを示す貴重な事例と言える。

第五章:信長上洛と宗房の晩年

永禄11年(1568年)、将軍・足利義昭を奉じて織田信長が圧倒的な軍事力を背景に上洛を果たすと、畿内の勢力図は一変する。三好三人衆は駆逐され、多くの国人領主が信長の軍門に降った。

織田信長への帰順と足利義昭への奉公

これまで三好氏と抗争を続けてきた安見宗房も、主君の畠山高政・昭高らと共に、この新たな覇者である信長に帰順した 10 。信長は、旧来の勢力関係を維持しつつ畿内を安定させる政策をとり、畠山氏は河内半国の守護職を安堵された 9 。

宗房自身のその後の動向は、地方の国人領主から、中央政権に仕える武将へと大きく変化する。彼は、信長が擁立した将軍・足利義昭に仕える幕府奉公衆の一員となったのである 10 。これは、信長という絶対的な権力者の下で、将軍に直属する家臣という立場を得ることで、自らの地位を保とうとした生存戦略であったと考えられる。

石山合戦への従軍と最期

元亀元年(1570年)、織田信長と石山本願寺との間で、10年にわたる石山合戦が勃発する。宗房は織田方としてこの戦いに参加したことが記録されている 1 。

しかし、これが宗房の最後の戦役となった。彼の死は、**元亀2年(1571年)**とされている 12 。その死因に関する詳細な記録は残されていないが、石山合戦の最中のことであり、一連の戦いの中で戦死したか、あるいは陣中にて病死した可能性が高いと考えられる。奇しくも、彼が権力掌握の過程で見せた非情さとは裏腹に、その最期は新たな天下人の下で、一武将として戦に身を投じるものであった。

第六章:安見一族の興亡 ― 生存への道筋

宗房の死後、安見一族は宗房が体現した「武力による下剋上」とは異なる方法で、激動の時代を生き抜いていく。信義に生きた武将、中央政権の官僚役を担った者、そして専門技術で身を立てた者。彼らの多様な生き様は、時代の変化に一族としていかに適応していったかを示す。

交野城主・安見右近 ― 信義に生きた武将

宗房の一族と見られる安見右近は、京都、奈良、摂津を結ぶ交通の要衝である北河内の交野城(私部城)を本拠とする有力な武将であった 13 。

彼は早くから織田信長に協力し、その関係を深めていた。特に、信長の重臣である佐久間信盛の娘を妻に迎えており 13 、織田政権内で確固たる地位を築いていたことが窺える。

その運命が暗転したのは、元亀2年(1571年)5月のことである。当時、信長に仕えていた松永久秀が突如として反旗を翻した。久秀は右近に対し、自らに同調して信長に背くよう迫った。しかし、右近は信長への信義を貫き、この要求を断固として拒否した。その結果、右近は久秀によって奈良の西新屋に呼び出され、弁明の機会も与えられぬまま切腹させられてしまった 13 。権謀術数を駆使した宗房とは対照的に、信義に殉じた右近の生き様は、安見一族の多様な在り方を示す象徴的な出来事であった。

織田政権の「取次」安見新七郎 ― 中央とのパイプ役

非業の死を遂げた右近の後、交野城主となったのは安見新七郎であった 24 。右近との具体的な関係は不明だが、一族の有力者であったことは間違いない。松永久秀が右近を殺害した直後、私部城を攻撃したが、新七郎や右近の妻らはこれを堅く守り抜いた 13 。

新七郎は、織田政権下で「取次(とりつぎ)」という重要な役職を務めている 24 。これは、北河内地域の領主層と信長政権の中枢とを取り持つ連絡・調整役であり、安見氏が単なる一領主ではなく、織田政権から公認された地域支配者として機能していたことを示している。

その信頼関係の深さは、天正6年(1578年)10月1日に、織田信長自身が堺の津を視察した帰途、「安見新七郎の所」、すなわち私部城で休息を取っていることからも明らかである 13 。また、天正9年(1581年)に信長が京都で行った大規模な軍事パレード(京都御馬揃え)においても、新七郎は取次者として参加しており 13 、織田政権末期までその地位を保っていた。しかし、本能寺の変以降、豊臣政権期になるとその消息は不明となる 24 。

安見流砲術の祖・安見勝之 ― 専門技術による立身

戦国の世が終わり、新たな秩序が形成される中で、安見一族は「武」や「吏」ではなく、「技」によってその名を後世に残す。その中心人物が、安見右近の子とされる安見勝之である 30 。

勝之は、父・右近が非業の死を遂げた元亀2年(1571年)頃に生まれたとされ、父の仇である松永氏が滅び、織田政権が安定した後に成人した世代である 30 。彼は、武将としてではなく、当時最先端の軍事技術であった「砲術」の専門家として身を立てた。彼は「安見流砲術」の祖とされ、その名は安見右近丞一之とも伝えられる 30 。

その卓越した技術は豊臣秀吉にも認められ、伊予国(現在の愛媛県)に1万石の所領を与えられる大名にまでなった 31 。しかし、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは西軍に与したため、敗戦後に所領を没収され牢人となる 32 。

だが、彼の専門技術が彼を救う。その砲術の腕を高く評価した加賀藩主・前田利長に、6,000石という破格の待遇で召し抱えられたのである 30 。勝之の子・元勝もまた、田付宗鑑、稲富伊賀と並び称されるほどの鉄砲の名人として知られ、大坂の陣での武功により加増を重ね、与力を含め1万4,000石を知行する大身となった 31 。武力による下剋上の時代から、専門技術が個人の価値を決定する泰平の世へ。安見勝之・元勝父子の立身は、時代の変化を見事に捉えた一族の生存戦略の到達点であった。

結論:乱世の体現者、安見宗房とその一族

安見宗房の生涯は、戦国乱世という時代の特質を凝縮したものであった。出自の低い身分から立ち上がり、主家の権力者の死という好機を逃さず、冷徹な謀略と圧倒的な実力で次々と政敵を排除し、ついには主君さえも追放して権力を掌握するに至ったその生き様は、まさに下剋上という言葉を体現している。彼は、伝統的な家格や秩序といった旧来の価値観ではなく、個人の力量が全てを決定するという、時代の激しさと非情さの中でその能力を最大限に発揮した梟雄であった。しかし、彼が築いた権力は、あくまで一代限りのものであり、三好長慶との抗争に疲弊し、最終的には織田信長という新たな時代の秩序を構築する絶対的な権力者の前に、一武将として吸収されていった。

一方で、歴史の焦点を宗房個人から「安見一族」全体へと広げるとき、その物語は単なる一代の下剋上物語では終わらない。一族は、戦国という巨大な転換期を乗り越え、近世へとその血脈を繋いでいく。そこには、驚くほど多様で巧みな生存戦略が見て取れる。

- 宗房の「武」による立身 :純粋な軍事力と謀略でのし上がる、戦国前期から中期にかけての典型的な武将の姿。

- 右近の「信義」による滅亡 :新たな天下人・織田信長との主従関係を重んじ、信義に殉じた武将の姿。これは、中央集権化が進む過渡期における、旧来の価値観と新しい秩序との相克を象徴する。

- 新七郎の「吏僚」としての奉公 :織田政権の「取次」として、中央と地方を結ぶ行政官僚的な役割を担う。武力だけでなく、統治機構の一員として機能することで地位を保つ、新しい武士の在り方。

- 勝之の「技」による再興 :戦乱が終息し、武力が絶対的な価値を持たなくなった時代に、「砲術」という高度な専門技術によって大名、そして大藩の重臣として家名を再興させる。

このように、安見一族の歴史は、宗房、右近、新七郎、勝之という四者四様の生き様を通じて、戦国乱世から泰平の世へと至る時代の大きなうねりを映し出している。それは、ある時は力を誇示し、ある時は信義に殉じ、またある時は時代の求める役割に徹し、そして最後は専門技術に活路を見出すという、一つの氏族が生き残りをかけて繰り広げた、重層的で示唆に富んだ歴史の教訓を我々に示してくれるのである。安見宗房という一人の梟雄の物語は、彼の一族が織りなした壮大な歴史叙事詩の序章に過ぎなかったのかもしれない。

引用文献

- 安見直政(やすみなおまさ)『信長の野望・創造パワーアップキット』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=AC02

- 三好長慶の河内支配 - 富田林市-文化財デジタルアーカイブ:富田林市史 第二巻 (本文編Ⅱ) https://adeac.jp/tondabayashi-city/texthtml/d000020/cp000002/ht000116

- 安見宗房 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%A6%8B%E5%AE%97%E6%88%BF

- 武家家伝_安見氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yasumi_k.html

- 安見直政 Yasumi Naomasa - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/yasumi-naomasa

- 遊佐長教 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8A%E4%BD%90%E9%95%B7%E6%95%99

- ― 歴史的 価 値 と 今後の 活用 を 語 る ― - 大東市 https://www.city.daito.lg.jp/uploaded/attachment/26278.pdf

- 飯盛山城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E7%9B%9B%E5%B1%B1%E5%9F%8E

- 遊佐信教 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8A%E4%BD%90%E4%BF%A1%E6%95%99

- 私部城の歴史をたどる奈良の旅 - 星のまち交野 http://murata35.chicappa.jp/kisabejyo/narakengaku/index.html

- 戦国!室町時代・国巡り(7)河内編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n78a9cc8d3909

- 畠山昭高の家臣 - 歴史の目的をめぐって https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-26-hatakeyama-akitaka-kashin.html

- 私部城跡・安見氏年表 - 交野市 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019111100033/file_contents/1115-1.pdf

- 天下再興の戦いと私部城 https://murata35.com/kisabejyo/kotani09.pdf

- 交野市で初めて、私部城跡、国史跡指定を目指して予算化! http://murata35.chicappa.jp/kobunka/kisabe/index.html

- 河内国守護畠山氏における守護代と奉行人 https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/record/1593/files/AN00024786_1997_30_1-29.pdf

- 戦国期の河内国守護と一向一揆勢力 https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/SK/1998/SK19981R153.pdf

- 9585.pdf https://www.city.shijonawate.lg.jp/uploaded/attachment/9585.pdf

- 畠山高政- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E9%AB%98%E6%94%BF

- 走井盛秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B0%E4%BA%95%E7%9B%9B%E7%A7%80

- 遊佐太藤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8A%E4%BD%90%E5%A4%AA%E8%97%A4

- 畠山昭高 Hatakeyama Akitaka - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/hatakeyama-akitaka

- 久米田の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E7%B1%B3%E7%94%B0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 私部城の歴史 - 交野市 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019111100033/file_contents/1115-2.pdf

- 交野城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%87%8E%E5%9F%8E

- 安見右近 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%A6%8B%E5%8F%B3%E8%BF%91

- 第2回 交野史跡めぐりが行われました https://katano-kanko.com/20220708report/

- 私部城 (交野城) https://murata35.chicappa.jp/rekisiuo-ku/12-10/kisabe126543.pdf

- 信長公記の旅 安見新七郎のところ ~私部城跡探訪~ : 戦国を歩こう - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/sengokuaruko/archives/57156450.html

- 安見勝之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%A6%8B%E5%8B%9D%E4%B9%8B

- 安見氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%A6%8B%E6%B0%8F

- 家臣団とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%B6%E8%87%A3%E5%9B%A3

- 安見勝之(やすみかつゆき)『信長の野望・創造パワーアップキット』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=6906

- 安見元勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%A6%8B%E5%85%83%E5%8B%9D