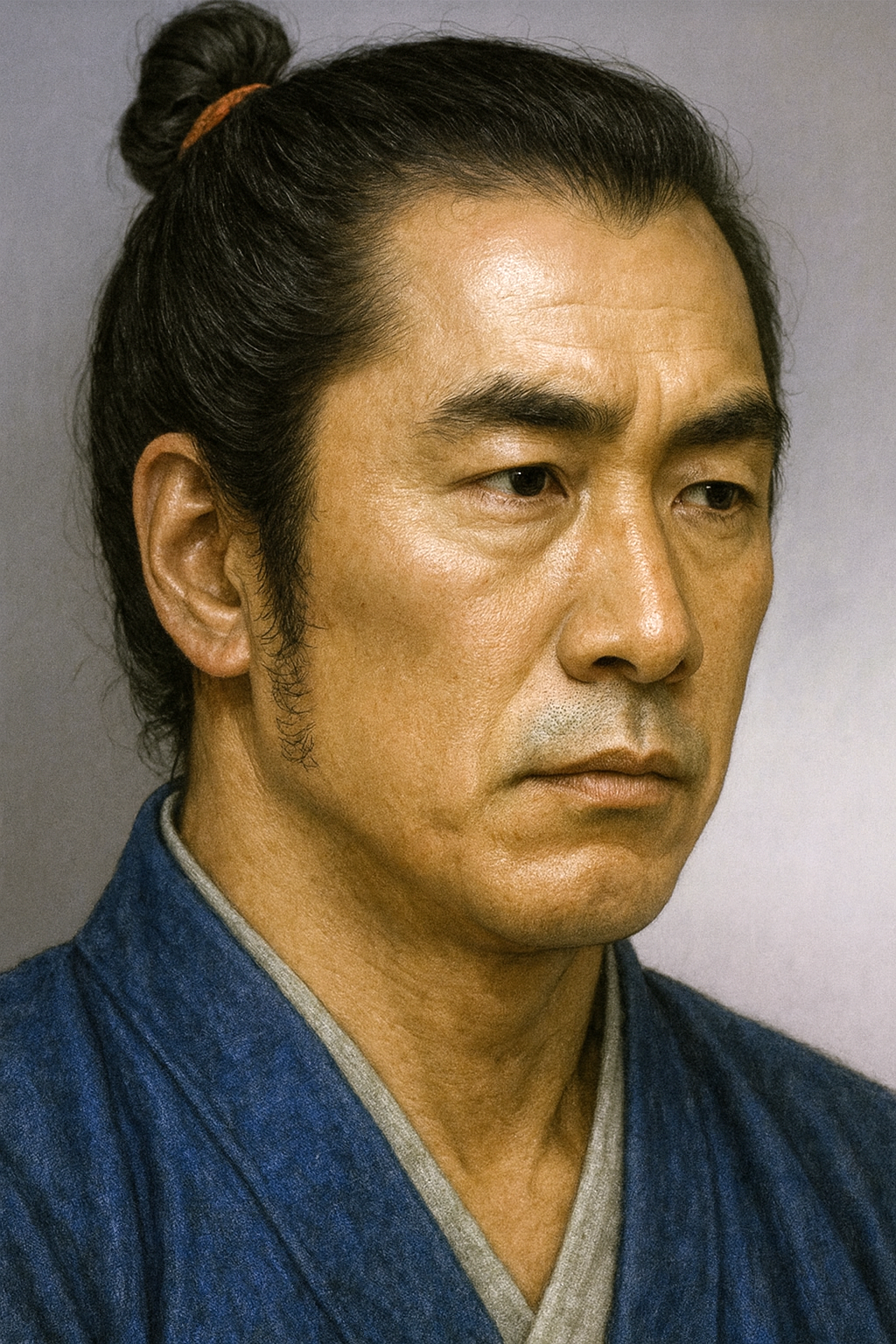

小寺政隆

播磨の小寺政隆は、赤松氏重臣として姫路城主を継承。浦上村宗との対立の中、御着城を築城。主君・赤松義村に忠義を尽くし庄山城で討死。小寺氏再興の伏線に。

播磨の風雲児 小寺政隆の生涯 ― 忠義と戦略、その悲壮なる実像

序論:播磨の雄、小寺政隆 ― 再評価への序章

日本の戦国史において、黒田官兵衛孝高という稀代の軍師の名は広く知られている。しかし、その官兵衛が仕えた主家、播磨国御着(ごちゃく)の小寺氏の礎を築いた人物、小寺政隆(こでら まさたか)については、その名が語られる機会は多くない。一般的には、官兵衛の主君であった小寺政職(まさもと)の祖父として、あるいは御着城の築城者として断片的に記憶されるに留まる 1 。本報告書は、この小寺政隆という武将の生涯を多角的に再検討するものである。彼は単なる過去の城主ではなく、下剋上の嵐が吹き荒れる播磨国において、主家への忠義を貫き、一族の未来を見据えた卓越した戦略眼を持ちながらも、志半ばで散った悲劇の武将であった。本稿では、彼が播磨における小寺氏の権力基盤をいかにして確立し、後の歴史の潮流を方向づけたのか、その実像を明らかにすることを目的とする。

政隆の事績を辿る上で、史料上の課題は少なくない。彼の動向を伝える主要な文献は、江戸時代に編纂された地誌『播磨鑑』や軍記物語『赤松記』に多くを依拠している 2 。これらの史料は、今日では失われた一次史料の内容を伝えている可能性を秘める一方で、後世の伝承や編者の解釈が混入しているため、その記述には慎重な史料批判が不可欠である 4 。特に、小寺氏と黒田氏の系譜上の関係については複数の説が存在し、史料間に混乱が見られる 5 。本報告書では、これらの錯綜した情報を整理・分析し、一次史料の不足という限界 8 を踏まえつつも、軍記物、地誌、そして近年の城郭研究の成果を総合し、小寺政隆という一人の武将の実像に迫りたい。

表1:小寺政隆と周辺人物の動向年表

本報告書で論じる播磨の複雑な権力闘争を理解するため、主要人物と重要事件の関連性を時系列で以下に示す。これにより、政隆の行動背景と、彼の死後に起こる劇的な展開との因果関係を視覚的に把握することができる。

|

年代(西暦) |

小寺政隆の動向 |

小寺則職・政職の動向 |

赤松氏の動向(義村・晴政) |

浦上村宗の動向 |

関連事項 |

|

延徳3年(1491) |

父・豊職の死に伴い家督相続、姫路城主となる 9 |

|

|

|

|

|

明応4年(1495) |

|

息子・則職が誕生 11 |

|

|

|

|

永正16年(1519) |

御着城を築城し本拠を移す 12 |

則職、父に代わり姫路城主となる 9 |

義村、村宗と対立激化 13 |

主君・義村と対立 |

|

|

大永元年(1521) |

義村の遺児・才松丸(晴政)を庇護 9 |

|

義村、村宗に殺害される 14 。晴政が傀儡当主に |

主君・義村を殺害 |

下剋上の完成 |

|

(時期不明) |

晴政と共に淡路へ逃れる 11 |

|

晴政、淡路へ逃れる 16 |

播磨の実権を掌握 |

|

|

享禄2年(1529) |

|

孫・政職が誕生 1 |

|

|

|

|

享禄3年(1530) |

庄山城の戦いで浦上村宗軍と戦い討死 17 |

|

|

播磨へ侵攻、小寺政隆を討つ |

両細川の乱が播磨へ波及 |

|

享禄4年(1531) |

(没) |

村宗の死後、御着城主に復帰 17 |

大物崩れで村宗を裏切り討ち果たす 20 |

大物崩れで赤松晴政に討たれる 21 |

大物崩れ |

|

天文14年(1545) |

(没) |

家督を政職に譲る 9 |

|

(没) |

黒田職隆、小寺姓を賜る 6 |

第一章:小寺氏の出自と政隆を取り巻く戦乱の播磨

第一節:赤松一門としての小寺氏 ― 姫路城主の系譜

小寺氏は、村上源氏を祖とし、播磨国で絶大な権勢を誇った守護大名・赤松氏の支流にあたる名門であった 24 。その祖先は、赤松氏の祖・赤松頼範の四男・将則に遡るとされ、南北朝時代には赤松円心のもとで活躍し、播磨守護代に任じられるなど、古くから赤松宗家を支える重臣として家中において重きをなしてきた 9 。

特に、後の姫路城となる姫山城との関わりは深く、赤松氏がこの地に城砦を築いて以来、小寺氏が代々城代、あるいは城主としてその守りを固めてきた 25 。政隆の父・豊職(とよもと)も、応仁の乱後の赤松家再興に功のあった赤松政則を支える老臣として姫路城代を務めており、政隆は延徳三年(1491年)、父の跡を継いで姫路城主となった 9 。この出自は、彼が単なる在地の一国人領主ではなく、播磨の支配体制の中核を担う家柄の当主として、そのキャリアを開始したことを示している。

第二節:下剋上の嵐 ― 赤松義村と浦上村宗の対立

政隆が家督を継いだ15世紀末から16世紀初頭にかけての播磨国は、守護大名・赤松氏の権威が大きく揺らぎ、下剋上の嵐が吹き荒れる動乱の時代であった。名目上の播磨・備前・美作の守護は赤松義村であったが、その実権は、守護代でありながら備前・美作に強固な地盤を築き上げた浦上村宗によって著しく脅かされていた 9 。村宗は主家の統制を離れ、独自の勢力圏を拡大しようと画策し、義村との対立は抜き差しならない状況に陥っていた 21 。これは、主家の権威が形骸化し、実力を持つ家臣がそれを凌駕しようとする、戦国時代を象徴する典型的な「下剋上」の構図であった。

この播磨国内の深刻な権力闘争において、小寺政隆は一貫して主君・赤松義村を支持する立場を鮮明にした。永正十七年(1520年)には、義村の命を受けた政隆の子・則職が浦上方の美作国(岡山県北部)の城を攻撃するなど、小寺氏は赤松宗家への忠誠を具体的な軍事行動で示している 9 。

当時の力関係を客観的に見れば、実力で勝る浦上村宗に与する方が、時流に乗る賢明な選択であったかもしれない。しかし、政隆はあえて劣勢の主君・義村に味方し続けた。この決断は、単なる伝統的な主従関係に基づく感情的な忠義心だけでは説明がつかない。むしろ、それは一種の戦略的な賭けであったと解釈できる。もし義村が村宗を抑え込み、守護としての権力を回復させることに成功すれば、その最大の功労者である小寺氏の家中における発言力と地位は、他の国人衆とは比較にならないほど飛躍的に向上するはずである。一方で、新興勢力である村宗に与することは、その他大勢の国人領主の一人として、その支配下に組み込まれることを意味する。政隆は、ハイリスクではあるが、成功すれば大きな見返りが期待できる「正統性」に自らの、そして一族の命運を賭けたのである。この決断こそが、彼のその後の波乱に満ちた生涯を決定づけることになった。

第二章:戦略的拠点・御着城の築城

第一節:姫路から御着へ ― 本拠地移転の戦略的意図

永正十六年(1519年)、小寺政隆は、小寺氏の歴史における一大転換点となる事業を断行する。長年本拠としてきた姫路城を離れ、その東方に位置する御着の地に新たな城を築き、本拠地を移転したのである 11 。この時、伝統ある姫路城は嫡男の則職に譲り、自身は新城である御着城に入った 9 。

この本拠地移転は、一部で「隠居城」としての性格が指摘されているが 12 、その背景にはより複合的かつ高度な戦略的意図が存在したと考えられる。第一に、軍事的な目的である。最大の脅威であった浦上村宗の勢力は、播磨の東に隣接する備前国を本拠としていた。御着は姫路よりも東に位置しており、この地に新たな拠点を構えることは、浦上氏の侵攻に対する防衛線を前進させることを意味した 9 。特に、御着城の西を流れる市川を天然の堀として活用することで、敵の進軍を効果的に阻む狙いがあったと見られる 17 。

第二に、経済的な目的である。御着は、古来より京と西国を結ぶ大動脈である山陽道(西国街道)が通過する交通の要衝であった 12 。この地を直接支配下に置くことは、物流と商業を掌握し、そこから生み出される莫大な富を独占することに繋がる。政隆は、城下町そのものを城郭内に取り込む「惣構え」の城を計画することで、軍事力のみならず、強大な経済力を新たな権力基盤としようとしたのである。

第二節:惣構えの城郭と小寺氏の権力基盤

近年の発掘調査や、宝暦五年(1755年)に描かれたとされる『播州飾東郡布東御野庄御着茶臼山城地絵図』などの史料によれば、御着城は単なる軍事拠点ではなく、城下町や市場までもが幾重もの堀で囲まれた、当時としては先進的な「惣構え」の構造を持つ城郭都市であったことが明らかになっている 12 。この大規模な築城は、小寺氏が相当な経済力と高度な築城技術を有していたことを物語っている 18 。

この姫路から御着への本拠地移転と新城の建設は、単なる物理的な移動以上の意味を持っていた。それは、小寺氏の領国統治思想そのものの転換を示すものであった。伝統的な山城の要素を持つ防衛拠点としての姫路城に対し、御着城は平地に築かれ、街道と市場を内部に取り込むことで、領国支配と経済活動の中心地として明確に設計されていた 33 。政隆は、もはや主家である赤松氏の権威に依存する一城代という立場に安住するのではなく、交通と経済というインフラを自らの手で掌握することによって、自立した地域権力を確立しようとしたのである。彼は、これから本格化するであろう戦乱の時代を生き抜くためには、旧来の武士的な軍事力だけでなく、強固な経済基盤の構築が不可欠であると、誰よりも早く見抜いていたのかもしれない。御着城の築城は、小寺氏を播磨の「戦国大名」へと脱皮させるための、政隆による能動的な国家建設(領国経営)の第一歩であったと高く評価することができる。

第三章:主家への忠節と悲壮なる最期

第一節:主君・赤松義村の横死と忠臣の抵抗

政隆が御着城を築き、新たな領国経営に乗り出した矢先、播磨の政情は最悪の事態を迎える。大永元年(1521年)、ついに浦上村宗が主君・赤松義村を謀殺し、その遺児である才松丸(さいまつまる、後の赤松晴政)を傀儡の当主として擁立するという暴挙に出たのである 14 。これにより、播磨における浦上氏の下剋上は完成し、赤松宗家は滅亡の危機に瀕した。

この絶望的な状況下にあっても、小寺政隆の忠節が揺らぐことはなかった。『赤松記』などの記録によれば、彼は嫡男の則職と共に、赤松家の正統な後継者である才松丸をあくまでも支持し、播磨の実権を簒奪した村宗への抵抗を続けた 9 。その抵抗は熾烈を極め、一時は村宗の勢力に追い詰められた晴政が淡路島へと逃避する際には、政隆もこれに付き従ったと伝えられている 11 。これは、村宗の支配が及ぶ播磨を離れて再起を図るという苦渋の選択であり、政隆の主家に対する並々ならぬ忠義の深さを物語る逸話である。

第二節:庄山城の戦い ― 忠臣、散る

小寺政隆の抵抗は、畿内における中央政界の動乱と深く連動していく。当時、室町幕府の管領職を巡って細川高国と細川晴元が争う「両細川の乱」が続いており、浦上村宗は高国方に与していた 20 。享禄三年(1530年)、畿内での戦況を有利に進めるため、村宗は背後の脅威である赤松方の残存勢力、とりわけその中核であった小寺氏を完全に排除すべく、大軍を率いて播磨へと侵攻した 17 。

この圧倒的な兵力の前に、政隆は本拠である御着城での籠城戦を避け、その北方に位置する要害の地、庄山城に籠って迎え撃つという決断を下す 9 。これは、平城である御着城での決戦を避け、地の利がある山城で敵の兵力を削ぎ、消耗戦に持ち込むための戦術的判断であったと考えられる。しかし、衆寡敵せず、奮戦も空しく庄山城は落城。小寺政隆は、この戦いにおいて壮絶な討死を遂げた(一説には自害とも伝わる) 17 。主を失った御着城も開城を余儀なくされ、政隆が一代で築き上げようとした小寺氏の権勢は、ここに最大の危機を迎えることとなった。

第四章:政隆の死がもたらした歴史の皮肉と遺産

第一節:仇敵・浦上村宗の滅亡 ― 「大物崩れ」の劇的な結末

小寺政隆が忠義に殉じてからわずか一年後の享禄四年(1531年)6月、歴史は皮肉な展開を見せる。摂津国大物(現在の兵庫県尼崎市)を舞台に、細川高国・浦上村宗連合軍と、細川晴元・三好元長連合軍が激突する「大物崩れ」の合戦が勃発した 40 。この戦いにおいて、浦上村宗は細川高国軍の主力として参陣していた。

戦いが膠着状態に陥る中、戦局を根底から覆す事件が起こる。村宗の陣中に味方として加わっていた赤松晴政(才松丸が元服後の名)が、突如として反旗を翻し、背後から村宗軍に襲いかかったのである 20 。晴政にとって村宗は、父・義村を殺害した不倶戴天の敵であった。彼は村宗に従うふりをしながら、密かに晴元方と通じ、復讐の機会を虎視眈々と狙っていたのだ 41 。この予期せぬ裏切りによって浦上軍は前後の敵に挟撃される形となり、大混乱に陥って総崩れとなった。そして、この乱戦の中で、播磨に君臨した梟雄・浦上村宗はついに討ち取られたのである 16 。

この一連の出来事は、戦国時代の非情な論理を浮き彫りにする。小寺政隆は、武士としての伝統的な価値観である「忠義」を最後まで貫き、正面からの戦いで「敗死」した。対照的に、赤松晴政は「裏切り」という非情な手段を用いて、父の仇であり、同時に政隆の仇でもあった村宗を討ち滅ぼし、「勝利」を手にした。

しかし、政隆の死は決して無駄ではなかった。彼の命を懸けた抵抗と庇護があったからこそ、赤松氏の正統な血脈は保たれ、晴政は当主として村宗の側に潜むことができた。政隆の死が赤松旧臣たちの反浦上感情をさらに強固にし、晴政の復讐劇への土壌を醸成したとも考えられる。政隆の悲劇的な死は、旧来の武士的価値観の敗北を象徴するかのようでありながら、その死がもたらした歴史の皮肉な連鎖の中で、結果的に仇討ちと小寺家の再興へと繋がる重要な伏線となった。彼の生涯は、中世的な「忠義」から近世的な「実利」へと価値観が大きく転換していく戦国時代の過渡期を体現する、極めて象徴的な物語として捉えることができる。

第二節:小寺氏の再興と黒田官兵衛への道

仇敵・浦上村宗の劇的な最期によって、播磨の権力地図は再び塗り替えられた。この好機を逃さず、政隆の子・小寺則職は速やかに御着城主として返り咲き、小寺家の再興を成し遂げた 17 。

則職、そしてその子である政職の時代、小寺氏は政隆が築いた御着城という戦略的拠点と、その経済基盤を元に勢力を着実に回復・拡大させ、やがては別所氏や三木氏と並び「播磨三大城」と称されるほどの有力な戦国大名へと成長していく 12 。この小寺氏の繁栄があったからこそ、その家臣団の中から、後に天下の行く末を左右することになる黒田官兵衛孝高という傑出した才能が生まれ、歴史の表舞台に登場する土壌が育まれたのである。

ここで、史料に見られる小寺氏と黒田氏の系譜に関する混乱について整理しておく必要がある。『播磨鑑』など一部の史料では、官兵衛の父・黒田職隆が小寺則職の子、あるいは政隆の養子であったかのような記述が見られる 1 。しかし、これは戦国時代に主君が有力な家臣に対して、自らの姓や諱の一字を与える(偏諱)という慣習があったことを、後世の編纂者が文字通りの血縁関係や養子縁組と誤解、あるいは家の権威付けのために潤色した結果と考えるのが妥当である 1 。福岡藩の公式史書である『黒田家譜』が示すように、黒田氏はあくまで小寺氏に仕えた家臣であり、この厳然たる主従関係を正しく認識することこそが、後の官兵衛による主家からの離反と織田家への帰属という、重大な決断の歴史的意味を理解する上で不可欠となる。

結論:小寺政隆の歴史的再評価

小寺政隆の生涯を詳細に検討した結果、彼は単に「黒田官兵衛の主家の祖先」という枠に収まる人物ではないことが明らかになった。彼は、戦国乱世という激動の時代を、明確なビジョンと強い意志を持って生きた、再評価されるべき重要な武将である。

第一に、政隆は優れた 戦略家 であった。下剋上の嵐が吹き荒れる中、彼は旧来の権威に安住することなく、御着城の築城という一大事業を通じて、軍事と経済を一体化した新たな領国支配の形を構想した。これは、来るべき時代を見据えた、極めて先進的な戦略眼の現れであった。

第二に、政隆は悲劇的な 忠臣 であった。彼は、実力で勝る新興勢力に与するという安易な道を選ばず、滅びゆく主家・赤松氏に対して最後まで忠節を尽くし、そのために命を落とした。彼の生き様は、戦国時代における武士の行動原理の一つの典型として、後世に深い感銘を与える。

政隆の生涯は、志半ばでの敗北に終わった。しかし、彼が命を懸けて築いた礎は、息子・則職による家門の再興を可能にし、孫・政職の代における小寺家の繁栄へと直接的に繋がった。そして、その繁栄という土壌がなければ、黒田官兵衛という稀代の軍師が歴史の表舞台に登場することもなかったであろう。小寺政隆は、播磨の戦国史、ひいては日本の天下統一へと至る歴史の大きな伏流の中に位置する、決して忘れてはならない重要人物として、その功績と悲劇的な生涯と共に記憶されるべきである。

引用文献

- 小寺政職 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AF%BA%E6%94%BF%E8%81%B7

- 播磨鑑とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%92%AD%E7%A3%A8%E9%91%91

- 参考資料(軍記) http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/shiryo/shiryo3.htm

- 播磨鑑 - 宮本武蔵 https://musasi.siritai.net/ref/t02.html

- 黑田职隆 - 维基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%BB%91%E7%94%B0%E8%81%B7%E9%9A%86

- 黒田職隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E8%81%B7%E9%9A%86

- 黒田官兵衛の祖父について|那田野狐の活動報告 - 小説家になろう https://mypage.syosetu.com/mypageblog/view/userid/776923/blogkey/2555949/

- 赤松氏 - k-holyの史跡巡り・歴史学習メモ https://amago.hatenablog.com/category/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E6%B0%8F

- 武家家伝_小寺氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kodera_k.html

- 姫路城の城主 http://himeji.o.oo7.jp/jousyu.htm

- 小寺則職 Kodera Norimoto | 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/kodera-norimoto

- 御着城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E7%9D%80%E5%9F%8E

- 武家家伝_浦上氏-ダイジェスト http://www2.harimaya.com/sengoku/html/uragami_dj.html

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/558.html

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/551.html

- 赤松氏本家(惣領家)の流れ https://www.nishiharima.jp/yamajiro/pdf/akamatu_flow.pdf

- 御着城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.gocyaku.htm

- 【兵庫県】御着城の歴史 播磨国守護・赤松氏の一族、小寺氏の居城! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/986

- 5月 2015 - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2015/05/

- 大物崩れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11089/

- 浦上村宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%9D%91%E5%AE%97

- お菊井戸 - 姫路城内にある「播州皿屋敷」伝承地 https://japanmystery.com/hyogo/okikuido.html

- 黒田官兵衛の主君は誰なのか? - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/1802

- 武家家伝_小寺氏-ダイジェスト- http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kodera_k_dj.html

- 小寺氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AF%BA%E6%B0%8F

- 歴史の風景-播磨伝説異聞-211天川の流れ 御着城跡 - DTI http://www.aurora.dti.ne.jp/~atorasu/p05/essey211.html

- 姫路城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kinki/himeji.j/himeji.j.html

- 武家家伝_香山氏 - 播磨屋 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kayama_h.html

- 御着城の見所と写真・400人城主の評価(兵庫県姫路市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/204/

- 御着城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kinki/gochaku.j/gochaku.j.html

- 御着城 ちえぞー!城行こまい http://chiezoikomai.umoretakojo.jp/kansai/harima/gotyaku.html

- 黒田官兵衛ゆかりの地“御着城” https://sirohoumon.secret.jp/gochakujo.html

- 【城】黒田官兵衛ゆかりの御着城の痕跡は今でも周辺の随所でたどることができる https://jibusakon.jp/shiromeguri/kinki-shiro/hyogo-shiro/gotyaku

- 御着城の戦い(姫路市) | 五郎のロマンチック歴史街道 - Ameba Ownd https://rekishigoro.amebaownd.com/posts/8401470/

- 下克上の時代 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/622716.html

- 赤松晴政 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/AkamatsuHarumasa.html

- 「両細川の乱(1509年~)」細川京兆家の家督・将軍の座をめぐる対立が絡み合った戦乱 https://sengoku-his.com/175

- 柳本賢治の大和侵攻と天文一揆~大和武士の興亡(12) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi12_tenbun

- 御着城(兵庫県姫路市御国野町御着) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2015/05/blog-post.html

- 大物崩れ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%89%A9%E5%B4%A9%E3%82%8C

- 赤松晴政 - 落穂ひろい http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/akamatu/harumasa.htm

- 「官兵衛の里・西脇市」の主張のために https://www.nishiwaki-kanko.jp/kanbee/pdf/kanbee_appeal.pdf