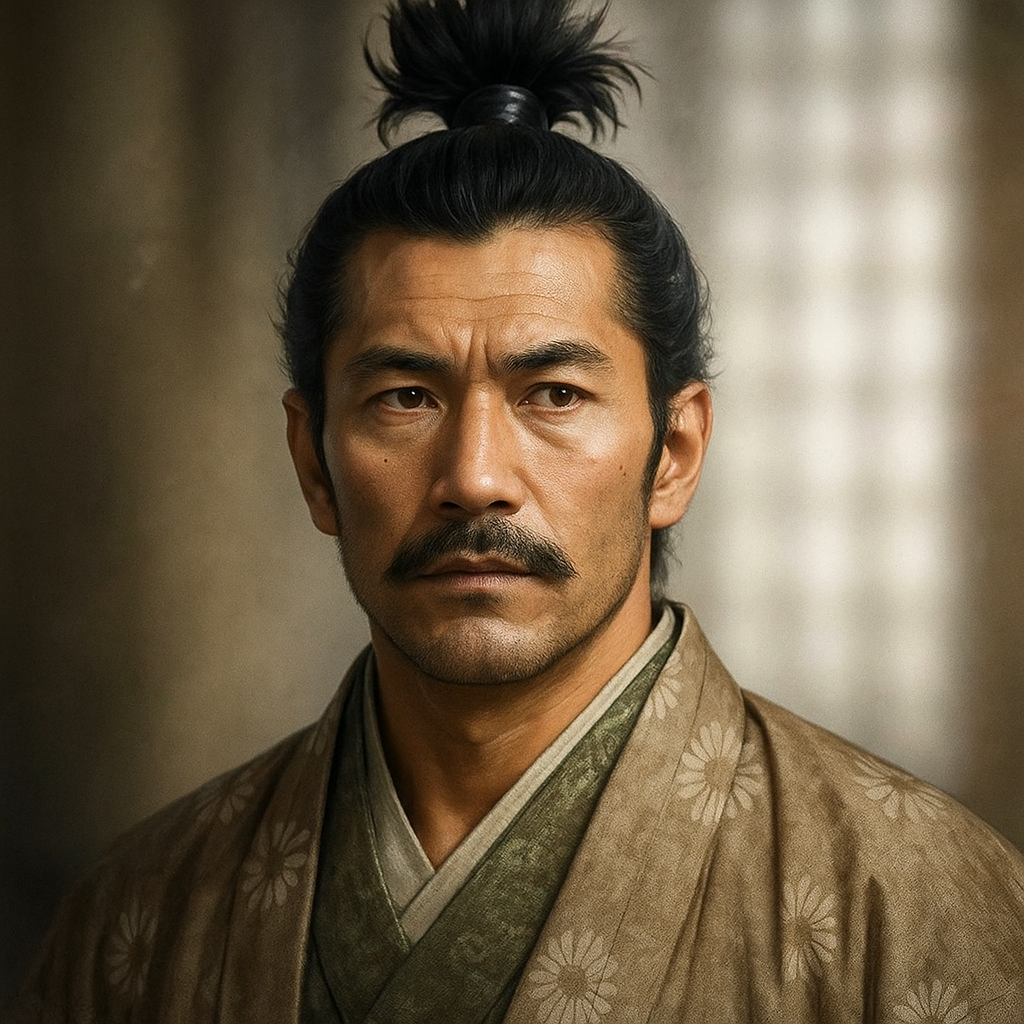

小山高朝

小山高朝は下野の名門小山氏を再興した武将。結城氏の支援で勢力を回復し、北条氏とも結んだ。関東の激動を生き抜き、晩年には人間的な温情も示した。

下野の名将、小山高朝の生涯―激動の関東戦国史における戦略と実像―

序章:乱世に咲いた再興の花―小山高朝の歴史的座標

日本の戦国時代、下野国(現在の栃木県)にその名を刻んだ武将、小山高朝。彼の生涯は、「下野の豪族。結城政朝の次男。小山政長の養子となり、兄・結城政勝の後援を得て小山家の威勢を回復する。北条家とも結び、安定した領国経営を行った」という簡潔な記述に集約されがちである。しかし、この評伝の背後には、権力闘争、裏切り、そして家族の絆が織りなす、戦国期関東の激動を体現した複雑な人間ドラマが隠されている。本報告書は、現存する史料を丹念に読み解き、この小山高朝という一人の武将の生涯を徹底的に追跡することで、彼の生きた時代の深層を明らかにすることを目的とする。

高朝が生きた16世紀の関東地方は、伝統的権威であった古河公方(足利家)と関東管領(上杉家)の権威が失墜し、相模国から急速に台頭した新興勢力・後北条氏がその覇権を確立しようとする、極めて流動的かつ危険な情勢下にあった 1 。小山氏のような在地の国衆は、これら巨大勢力の狭間で、従属、離反、同盟を繰り返しながら、一族の存続を図るという綱渡りのような戦略を強いられていた 3 。

高朝の生涯は、まさにこの「関東戦国史の縮図」であった。彼の家督継承は古河公方の内紛に深く関わり 4 、その権力基盤は実兄との同盟によって支えられた 2 。一方で、彼の政治的失脚は後北条氏の台頭と、それに伴う肉親の離反が直接的な原因であり 2 、その軍事行動は越後の上杉謙信による関東出兵という外部要因に大きく揺さぶられた 2 。このように、彼の人生のあらゆる節目が、関東の主要な政治・軍事動向と密接に連動している。したがって、小山高朝の生涯を詳細に追うことは、単に一個人の伝記を辿るにとどまらず、戦国期関東における中小国衆の生存戦略と、旧来の権威から新興勢力へのパワーシフトが進行する過渡期の力学を、具体的に理解するための絶好の事例研究となるのである。

第一部:誕生と継承―戦略的養子縁組の深層

第一章:名門の血脈―結城家と小山家

小山高朝の出自と彼が継承した小山家の状況を理解することは、彼の生涯を読み解く上での第一歩である。彼は、二つの名門の血を受け継ぎながらも、その力関係が逆転した時代の狭間に生を受けた。

高朝は永正5年(1508年)、「結城氏中興の祖」と称される英主・結城政朝の三男として誕生した 2 。結城氏は下野国の名門・小山氏の祖である小山政光の四男・朝光が、下総国結城郡の地頭となって結城を称したことに始まる分家であった 8 。本来であれば、小山氏が宗家、結城氏が分家という関係性である。しかし、室町時代に小山氏は「小山義政の乱」を引き起こし、鎌倉府の追討を受けて一度断絶に追い込まれるなど、その勢力は著しく衰退していた 10 。戦国期に入る頃には、政治的にも軍事的にも、分家であるはずの結城氏が宗家の小山氏を凌駕するという、力関係の逆転が生じていたのである。この逆転現象こそが、高朝の小山家への養子入りという、一見すれば異例の事態を用意する土壌となった。

一方、高朝の養子先となった小山家は、まさに存亡の危機に瀕していた。当主であった小山持政が嫡男と嫡孫に相次いで先立たれた後、一族の山川氏から小山成長、そしてその子・政長を養子に迎えて家名を繋いできた 12 。しかし、その政長にも嗣子がおらず、三度目の断絶の危機が目前に迫っていたのである 12 。さらに、享徳の乱以来の度重なる戦乱に加え、成長・政長の両代における家中統制の失敗は、領内の混乱を招き、その勢力は著しく衰微していた 13 。高朝が継承することになる小山家とは、名門の看板とは裏腹に、内憂外患を抱えた極めて脆弱な状態にあった。

第二章:家督をめぐる暗闘と政治的力学

跡継ぎのいない小山政長は、将来を見据え、二人の養子候補を手元に置いていた。一人は、先代・先々代の出身母体であり、小山家重臣でもある山川氏から迎えた「小四郎」。もう一人が、隣国で強大な勢力を誇る結城政朝の三男、後の高朝であった 12 。この二人の後継者候補を巡る家督争いは、単なる小山家内部の問題にとどまらず、関東全体の政争と密接に連動した「代理戦争」の様相を呈していく。

この家督争いの帰趨を決定づけたのは、関東の最高権威であった古河公方家の内紛であった。まず、古河公方・足利政氏とその子・高基が対立した「永正の乱」において、高朝の実父・結城政朝は、舅である宇都宮成綱と共に高基を支持し、その勝利に大きく貢献した 4 。これにより、政氏方についていた小山氏に対し、結城氏は政治的に優位な立場を確立した。

さらに決定的だったのは、その後発生した足利高基とその子・晴氏の対立である。この内紛において、結城政朝は晴氏を支持した。一方で、高朝のライバルであった山川氏出身の小四郎は、高基を支持する陣営に与した 4 。結果として晴氏方が勝利を収めたことで、小四郎は政治的な後ろ盾を失い失脚、高朝の小山家家督継承が事実上確定したのである 4 。

この一連の経緯は、高朝の小山家継承が単なる養子縁組ではなかったことを示している。それは、結城氏による小山氏への巧みな政治介入であった。小山家は過去二代にわたり山川氏から当主を迎えており 12 、「小四郎」の擁立は、山川氏が小山家における影響力を維持しようとする試みであったと考えられる。それに対し、結城政朝は古河公方の内紛という絶好の機会を捉え、自らの子を送り込むことで、かつての宗家でありライバルでもあった小山氏を、実質的な影響下に置こうと画策したのである。史料に「高朝が小四郎を倒した」と記されている背景には 2 、こうした結城氏の強力な軍事・政治的支援があったことは想像に難くない。これは、婚姻や養子縁組を外交戦略の駒として利用し、勢力圏の拡大を図るという、戦国時代における典型的な権力闘争の姿そのものであった。

第二部:下野の覇者―権力基盤の確立

第三章:家中統一と「結城・小山連合」の形成

天文4年(1535年)頃、数々の政争を乗り越えて小山氏第17代当主の座に就いた高朝が最初に着手したのは、長年の内紛で「洞(うち)乱るる」 13 とまで評された家中の再建であった。彼は伊勢神宮の御師に宛てた書状の中で、成長・政長の両代における混乱ぶりを批判し、自らが家を再興する者としての正統性を内外にアピールしている 13 。

高朝の権力基盤の核となったのは、実家である結城家の強力な軍事支援、とりわけ実兄である結城家当主・結城政勝との強固な同盟関係であった。彼はこの後ろ盾を最大限に活用し、反抗的な家臣に対しては断固たる姿勢で臨んだ。その一例として、長年にわたり大中寺の寺領を不法に横領していた重臣・水谷八郎に対し、高朝は合戦に及んでこれを屈服させ、寺領を回復させている 13 。一方で、協調的な家臣には所領の安堵や加増を行うなど、アメとムチを巧みに使い分けることで、分裂状態にあった家臣団の再編成を着実に進めていった 2 。

この「結城・小山連合」の力は、対外的な軍事行動においても遺憾なく発揮された。天文8年(1539年)、隣国の宇都宮氏で内紛が生じると、高朝は兄・政勝と連携して宇都宮城下にまで攻め込み、侍屋敷や民家を焼き払うなど大きな戦果を挙げた 13 。さらに、父・結城政朝が死去した天文16年(1547年)、その隙を突いて宇都宮軍が侵攻してきた際には、兄弟で力を合わせ、福土味(現在の小山市卒島福富周辺)でこれを迎え撃ち、撃退に成功している 2 。父・政朝が死に際に「自分が死ねば宇都宮や小田が攻めてくるであろうから、兄弟力を合わせて敵の首を討ち取り、墓前に供えよ」と遺言したとの逸話も残されており 13 、この兄弟連合が、宇都宮氏や佐竹氏といった周辺の強敵に対抗するための生命線であったことがうかがえる。

第四章:安定への道―領国経営の実像

高朝は「安定した領国経営を行った」と評されるが、その実態はどのようなものであったのだろうか。同時代、後北条氏が『小田原衆所領役帳』を作成して家臣団の軍役を明確化し 19 、高朝の兄・結城政勝が分国法『結城氏新法度』を制定して領国統治の基準を定めるなど 20 、関東でも革新的な領国経営が試みられていた。しかし、小山高朝に関しては、こうした体系的な検地の実施や分国法の制定を示す直接的な史料は現存していない 22 。

彼の統治の実態は、断片的に残された文書から垣間見ることができる。例えば、天文4年(1535年)に伊勢神宮の御師である佐八氏に宛てて提出した「伊勢役銭算用状」は、小山荘内の村々から伊勢神宮へ納めるべき役銭(税)の負担状況を報告したものである 13 。これは、高朝が伝統的な宗教的権威との関係を維持しつつ、領内の経済状況を把握・管理するだけの行政能力を有していたことを示唆している。また、領内の安房神社などへの寄進状も残されており 25 、寺社勢力を保護下に置き、彼らの持つ宗教的権威を利用して領民の求心力を高めるという、中世以来の伝統的な統治手法を踏襲していたことがわかる。

これらの事実を総合すると、高朝による「安定した領国経営」とは、革新的な制度改革によるものではなく、むしろ「武力による秩序回復」と「伝統的・保守的な統治」の組み合わせによって達成されたものと評価できる。彼が家督を継いだ際の小山家は、内乱状態にあった。彼の最優先課題は、革新ではなく「正常化」であった。彼が発給した文書は、いずれも中世的な領主の責務(伊勢への納税、寺社保護)を果たす内容であり、戦国大名に特有の新しい統治システムを導入した形跡は見られない。彼の成功は、自身の行政能力に加え、何よりも「結城・小山連合」という強力な軍事力が反抗勢力を抑え込み、宇都宮氏などの外敵を防いだことによってもたらされたと言えよう。彼はまさしく小山家の「再興の祖」ではあったが、「改革の祖」ではなかったのである。

第三部:巨大勢力の狭間で―外交と苦悩

第五章:北条氏の台頭と連合の亀裂

高朝が築き上げた安定は、関東における新たな地殻変動によって、もろくも崩れ去る。天文21年(1552年)、相模の後北条氏当主・北条氏康は、古河公方・足利晴氏を武力で幽閉し、自らの妹と晴氏の間に生まれた甥・足利義氏を新たな古河公方に擁立するという挙に出た 5 。この事件は、関東の勢力図を根底から覆し、高朝の運命を暗転させる決定的な転換点となった。

長年にわたり足利晴氏と緊密な関係を築いてきた高朝は、晴氏とその嫡男・藤氏を引き続き支持する立場を堅持した 2 。しかし、この選択は彼を孤立させる結果を招く。兄である結城政勝は、強大な北条氏の圧力に屈し、新公方・義氏を支持する立場へと転換した。さらに衝撃的だったのは、高朝の嫡男である小山秀綱までもが、父に背いて北条・義氏方に同調したことであった 2 。

これにより、高朝の権力の源泉であった「結城・小山連合」は事実上崩壊。家中においても孤立無援となった高朝は、隠居を余儀なくされ、永禄3年(1560年)頃、志半ばで家督を息子・秀綱に譲ることとなった 2 。

この一連の出来事は、北条氏の巧みな関東支配戦略が、高朝を支えてきた「血縁に基づく同盟」という伝統的な安全保障の枠組みをいかに破壊したかを示している。高朝の統治は、兄・政勝との固い絆の上に成り立っていた 2 。しかし、北条氏は武力と婚姻政策を駆使して古河公方という関東の最高権威を傀儡化し、関東の国衆に新たな主従関係を強要したのである 5 。この新しい秩序の前では、旧来の忠誠(高朝の晴氏への義理)や血縁(高朝と政勝の兄弟関係)は二義的なものとされた。政勝や秀綱の「裏切り」は、個人的な不和というよりも、北条という新たな権力構造に適応するための、冷徹で現実的な政治判断であった。高朝の失脚は、この時代の大きな構造転換に乗り遅れた者の悲劇であり、戦国期における人間関係の非情さを象徴する出来事であった。

第六章:越後の龍、関東を駆ける

隠居の身となった高朝であったが、関東の戦乱は彼に安息の時間を与えなかった。永禄3年(1560年)、越後の「龍」長尾景虎(後の上杉謙信)が、関東管領・上杉憲政を奉じて関東へ出兵すると、関東の政治情勢は再び激変する 6 。

反北条の立場を取っていた小山氏は、当主・秀綱のもと、この上杉軍に参加した。高朝も何らかの形でこれに関わったと考えられ、永禄4年(1561年)には、10万を超えるとも言われる上杉方の大軍の一員として、北条氏の本拠地である小田原城の包囲戦に参陣している 2 。

しかし、この上杉氏との同盟も長続きはしなかった。小田原城攻囲の後、鎌倉の鶴岡八幡宮で行われた謙信の関東管領就任式において、事件は起こる。関東の諸将が居並ぶ中での席次をめぐり、小山氏は千葉胤富と争い、謙信の裁定に不満を抱いたと伝えられている 27 。これが一因となり、小山氏は他の多くの関東諸将と共に謙信から離反し、再び北条氏と通じる道を選んだ。

この離反は、謙信の激しい怒りを買うことになる。翌永禄5年(1562年)、再度関東へ進軍した謙信は小山城(祇園城)を攻撃し、高朝・秀綱父子は降伏を余儀なくされた 2 。この後、家督を継いだ秀綱の代になると、小山氏は上杉と北条という二大勢力の狭間で翻弄され、従属と離反を繰り返す苦難の道を歩むこととなる 3 。高朝が再興した小山家の威光も、巨大勢力が激突する関東の荒波の中では、あまりにも脆いものであった。

終章:武将の晩年と後世への遺産

隠居後の動向と影響力

家督を嫡男・秀綱に譲り、表舞台から退いた高朝であったが、その影響力は完全には失われていなかった。永禄2年(1559年)に兄・結城政勝が没すると、その好機を捉えた小田氏治が結城城に攻め寄せた。この時、結城城に滞在していた高朝は、小山・結城両家の軍勢を自ら率いて小田軍を撃退しており、依然として一軍の将として高い軍事的権威と統率力を保持していたことがわかる 2 。

その後、永禄13年(1570年)頃には出家して「命察(みょうさつ)」と号した 2 。しかし、その心中に反北条の意志は燃え続けていたようで、天正2年(1574年)には、北条氏政を攻めるべく軍備を整えていたが、その直後に急死したと伝えられている 2 。

人間・高朝の実像―書状にみる温情

政略のために息子と対立し、激動の時代を駆け抜けた武将・高朝。その冷徹な政治家としての一面の裏に、深い人間性を秘めていたことを示す貴重な史料が存在する。それは、晩年の高朝が結城氏の菩提寺の住職に宛てた一通の書状である 2 。

この書状の中で、高朝は、実家を離れて結城家を継いだ三男(政勝の養子となったため、続柄上は甥)・結城晴朝の身を深く案じている。彼は、「自分が若くして小山氏を継いだ頃、何かにつけて両親(結城政朝夫妻)が小山に来て口出しをするので、正直なところ困惑したものだった。しかし今、一人で結城家を背負う晴朝のことを思うと、当時の両親の気持ちが痛いほどよく分かる」という趣旨を述べ、自分に代わって晴朝を支え、助けてやってほしいと住職に懇願しているのである 2 。

この書状は、戦国武将を単なる権力者としてではなく、時代の奔流に翻弄される一人の人間として捉える上で、極めて重要な視点を提供する。彼の公的な生涯は、裏切りと権力闘争に彩られている。特に、実子である結城晴朝とは、晴朝が結城家を継ぐ際に「親子之好」を切るという起請文を提出させられるなど 29 、政治的には敵対関係に置かれていた。しかし、この私的な書状は、そうした政治的断絶の裏で、父親としての愛情が全く失われていなかったことを雄弁に物語っている。かつて自分が親の過干渉を疎ましく思った経験を振り返り、今度は自分が同じ立場で息子を心配しているという自己省察は、彼の人間的な深みと温かさを示すものに他ならない。戦国の非情な現実と、時代を超えて変わらない普遍的な親心との間で葛藤する高朝の姿が、この書状から鮮やかに浮かび上がる。

死とその後

小山高朝の没年については二つの説が存在する。『下野国誌』は天正2年(1574年)としているが 2 、茨城県結城市の結城氏菩提寺・孝顕寺に現存する高朝夫妻の墓塔(宝篋印塔)には、没年が「天正元年(1573年)十二月晦日」と刻まれており、こちらの方が信憑性は高いと考えられる 2 。

高朝の死後、小山氏は嫡男・秀綱のもとで北条氏への従属を深めていく。しかし、天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐の際、北条方に与したことで所領を没収され、鎌倉時代以来続いた下野の名門・小山氏は、ついに滅亡の時を迎えた 10 。高朝が一代をかけて成し遂げた小山家再興の努力も、戦国時代の終焉という、より大きな歴史のうねりの中では結実することなく、儚く消えていったのである。

付録

表1:小山高朝 関連年表

|

西暦(和暦) |

高朝・小山/結城氏の動向 |

関東の主要動向(古河公方・北条・上杉等) |

典拠 |

|

1508年(永正5年) |

結城政朝の三男として誕生。 |

古河公方家で足利政氏・高基父子が対立(永正の乱)。 |

2 |

|

1519年(永正16年)頃 |

「結城六郎」として上総椎津城攻撃に参加か。 |

古河公方・足利高基と小弓公方・足利義明が対立。 |

2 |

|

1527年(大永7年) |

父・結城政朝が隠居。兄・政勝(または政直)が家督継承。 |

結城政朝が宇都宮氏の内紛に介入し、宇都宮忠綱を破る。 |

7 |

|

1535年(天文4年)頃 |

小山政長の養子となり、家督を継承。山川氏出身の小四郎を排斥。 |

古河公方・足利高基と子・晴氏が対立。晴氏方の勝利が高朝の家督継承を後押し。 |

2 |

|

1539年(天文8年) |

兄・政勝と共に宇都宮城下へ侵攻。那須氏の内紛にも介入。 |

宇都宮氏、那須氏で内紛が頻発。 |

13 |

|

1547年(天文16年) |

父・結城政朝が死去。侵攻してきた宇都宮軍を福土味で撃退。 |

- |

2 |

|

1549年(天文18年) |

北条氏康が足利義氏を擁立。高朝は足利晴氏・藤氏を支持。 |

北条氏康が河越夜戦の勝利後、関東での影響力を拡大。 |

2 |

|

1559年(永禄2年) |

兄・結城政勝が死去。三男・晴朝が結城家を継承。小田氏治の攻撃を結城城で撃退。 |

- |

2 |

|

1560年(永禄3年)頃 |

嫡男・秀綱に家督を譲り隠居。 |

上杉謙信(長尾景虎)が関東へ出兵。 |

2 |

|

1561年(永禄4年) |

上杉謙信に従い、小田原城包囲戦に参加。その後、席次問題で離反。 |

上杉謙信が関東管領に就任。関東諸将が参陣。 |

2 |

|

1562年(永禄5年) |

離反を咎められ、上杉謙信に祇園城を攻められ降伏。 |

謙信が再度関東へ出兵し、北条方諸城を攻撃。 |

2 |

|

1573年(天正元年) |

12月晦日、死去。 |

武田信玄が死去し、関東の勢力バランスに変化。 |

2 |

表2:小山高朝 主要関連人物相関図

Mermaidによる関係図

|

凡例 |

|

|

--- |

血縁関係 |

|

--親子--> |

親子関係 |

|

-.-> |

養子関係 |

|

--同盟--> |

同盟関係 |

|

--敵対--> |

敵対関係 |

|

--同調--> |

同調・従属関係 |

|

--家督争い--> |

家督競合関係 |

|

--義兄弟--> |

義兄弟関係 |

|

--舅--> |

舅関係 |

引用文献

- 古河公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9

- 小山高朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E9%AB%98%E6%9C%9D

- 祇園城(栃木県小山市) - 北緯 36度付近の中世城郭 http://yaminabe36.tuzigiri.com/tochigi%20nisiHP/oyama.htm

- 足利高基、宇都宮忠綱、結城政朝は義理の兄弟となり - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/yuukitousyu.htm

- 結城氏小山氏連合とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F%E9%80%A3%E5%90%88

- 上杉謙信の登場と小山氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%AC%99%E4%BF%A1%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%81%A8%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 結城政朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%94%BF%E6%9C%9D

- 結城朝光と結城氏 - 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/column-37881/

- 結城家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30591/

- 小山氏(おやまうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F-41324

- 祗園城の歴史 - 埋もれた古城 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Tochigi/Gion/Rekishi.htm

- 小山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 小山家 当主列伝 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/oyamatousyu.htm

- 小山氏城跡範囲確認調査報告書 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/31/31914/22536_1_%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E7%AF%84%E5%9B%B2%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E2%85%A0.pdf

- 小山高朝 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/OyamaTakatomo.html

- 桜咲く小山城 - 夜霧の古城 - ココログ http://mori-chan.cocolog-nifty.com/kojyo/2007/04/post_93ac.html

- 宇都宮城 https://utsunomiya-8story.jp/wordpress/wp-content/themes/utsunomiya/image/archive/contents10/utsunomiyajyou.pdf

- 下野(栃木県)の合戦 http://shimotsuke.org/shimotsuke-battle/shimotsuke-battle.html

- 北条氏康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E5%BA%B7

- 大名なのに繊細?髪を残したまま出家した結城正勝が切なすぎる! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/56586/

- 結城氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 分国法- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%88%86%E5%9C%8B%E6%B3%95

- 小山田氏の郡内領支配」「戦国大名武田氏領の支配構造」収録 https://www.lib.city.tsuru.yamanashi.jp/contents/history/another/tyusei/pdf_b/b014_3.pdf

- 思川低地における中世村落の景観 - -下野国都賀郡卒島郷を中心に https://sapporo-u.repo.nii.ac.jp/record/4684/files/KJ00004135898.pdf

- 資料編 - 小山市 https://www.city.oyama.tochigi.jp/data/doc/1695707609_doc_242_0.pdf

- 例えば[延喜式神名帳]に栃木神社とあれば - 室の八島の真実 http://tntenji.sakura.ne.jp/bikou/kinsei_bi.html

- 小田原城の戦い (1560年) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1560%E5%B9%B4)

- 小山秀綱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/OyamaHidetsuna.html

- 結城晴朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%99%B4%E6%9C%9D

- 「結城氏一族の群像」戦国時代の結城氏。 川村一彦 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202404010011/

- 小山秀綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E7%A7%80%E7%B6%B1

- 祇園城(小山城)~ 小山氏の興亡!DELLパソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/15-10-gionjou.html

- 結城政朝 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/YuukiMasatomo.html